COLUMN THE REFLECTION 第55回 極私的・キーボード・ロック再考試案 ~ 英国オルガンの音色に魅せられ続けて・・・名曲探訪③ 文・後藤秀樹

2022年11月29日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム

タグ:

極私的・キーボード・ロック再考試案

~ 英国オルガンの音色に魅せられ続けて・・・名曲探訪③

オルガン・ロックも3回目。「オルガン・ロック名盤」・・・ではなく「名曲」としているところにこだわりがある。マイナーながら60年代から70年代にかけてその時代を象徴しているような、そしてその後につながっていくような楽曲を個人的に選んできた。

「極私的・キーボード・ロック再考試案」と大仰なタイトルを持ってきたのだが、60年代のビート・ポップス、モッズからサイケデリック期、そしてその後の70年代のハード、プログレッシヴ・ロック期にかけてひとつの方向性としてキーボードの導入は明らかに大きな意味を持っていたと思っている。

エレキ・ギター、ピアノが主体だった50年代のロックン・ロール最初期。当時はベースもウッド・ベースが中心だった。それが徐々にR&Bやジャズの影響を受けて様々な楽器を導入するようになる。さらには社会状況の変化と、複合音楽としてのロックの拡大化が多くのミュージシャンの音楽的方向性に影響を与えたことは明らかだ。

特にキーボードの開発と進化は凄かった。ハモンド・オルガンの歴史は意外と新しく、1930年代に生まれ40年代にはレスリー・スピーカーの使用によりよりその効果が広がった。そこに目をつけたのが50年代のロックン・ロールでもあったわけだ。60年代に入ると、トランジスタの開発に伴いコンボ・オルガンとして安価、軽量化が可能となり、幅広く使用されるところになる。その後本格的な音楽性を目指すミュージシャンにとってハモンド・オルガンが重宝されるようになり一時代を画すことになる。

その後70年代にはムーグをはじめとするシンセサイザーが生み出され、はじめは大がかりだったその操作も簡単になり、一気にその使用が広がっていった。それとともに、限られたミュージシャンがハモンドを演奏する程度となり、ヴィンテージとしては重宝されるものの一般的には衰退していったように思える。ライヴ・ステージで年々複雑になったキーボード・セッティングの苦労もあっただろう。

こうした事情からハモンドの世界が広がっていたのは60年代中盤から70年代中盤ということに限られていたような気がする。それゆえに、私だけでなく多くのオルガン愛好家にとっては、その時期の音楽にこだわり続けているということになるのだろう。

§11 The Spectres / Laticia (Pre-Status Quo)

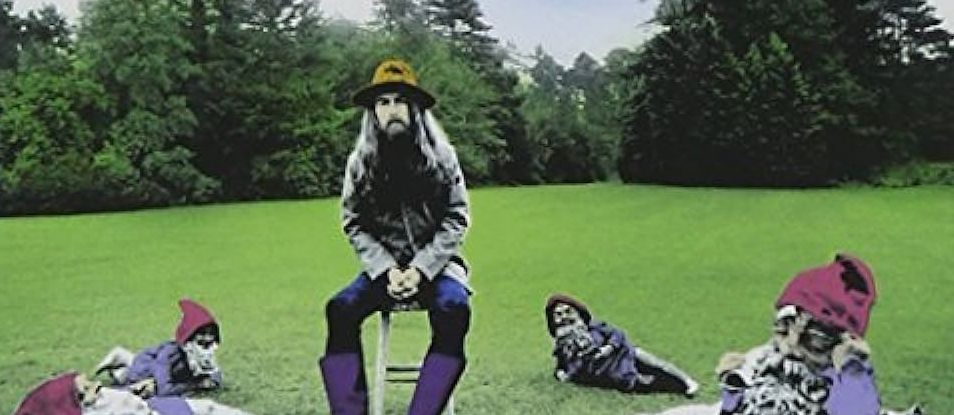

◎画像1 Status Quo 編集アルバム(CD) + Spectres (G.Single)

今回の最初は、英国の伝説的な国民的バンドであるステイタス・クォー(Status Quo)の前身にあたるスペクターズ(The Spectres)の66年のセカンド・シングルのB面「Laticia」を紹介する。

70年代以降のステイタス・クォーを考えると全く違った音楽性だが、時代を象徴するようなコンボ・オルガンの活躍と、神話的な女性の名をテーマにしたカラフルな曲調は、その後のサイケデリックの先駆けにも思えて興味深い。キーボードはロイ・ラインズ(Roy Rynes)。

スペクターズとしては66、67年に3枚のシングルをリリースするのだが、ステイタス・クォーへ改名直後の作品群に比べると、カバー曲中心となる選曲も演奏もこの前身バンド、スペクターズの方がずっと面白いと思うのだがどうだろう。なお、この「Laticia」はオリジナル曲である。

★音源資料A Laticia / The Spectres (Pre-Status Quo)

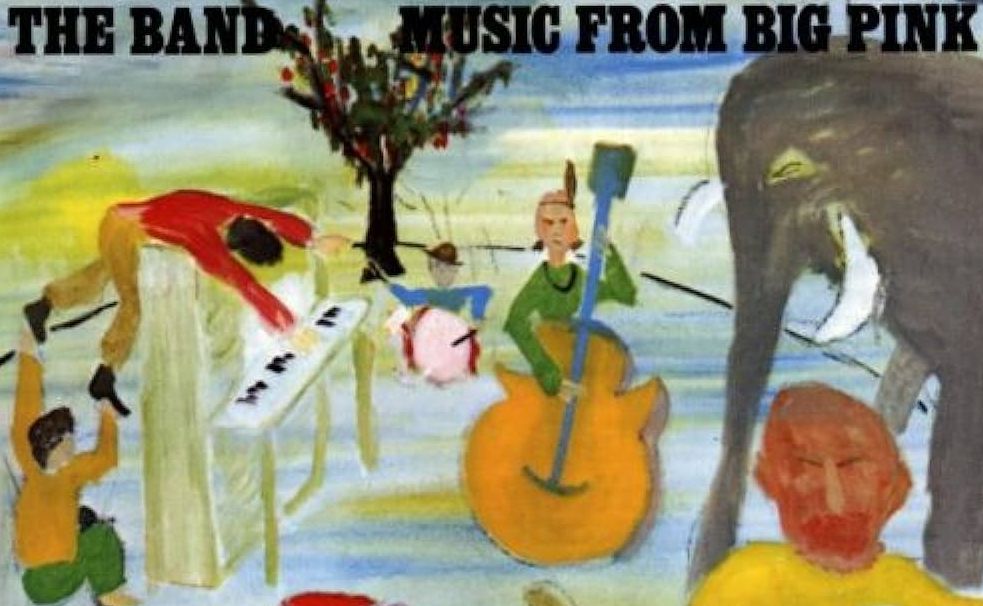

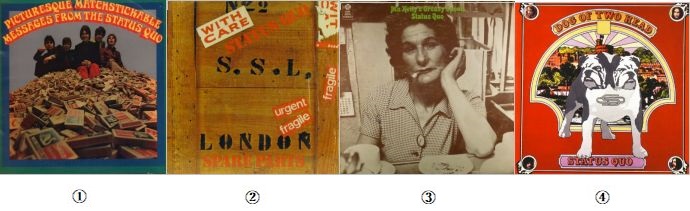

ステイタス・クォーは日本でもよく知られたバンドだが、彼らは67年にシングル「Pictures Of Matchstick Men」(Pye)でデヴューし、英国チャートで最高位7位を記録。その後、ファースト・アルバム①「『Matchsticable Messages From…』(68年1月)をはじめ3枚のアルバムをPyeに残している。ステイタス・クォーを名乗り始めた当初は、完全にアイドルが演奏するタイプのサイケデリック的なポップスだった。ヒットしたことは仕方ないが、有名なファースト・アルバムはそのカバー選曲と音楽性はそれほど魅力的とは思えなかった。69年のセカンド②『Spare Parts』はジャケットの地味さとは裏腹にポップ・ロックとしては肝が据わっているが、70年のサード③『Ma Kelly’s Greasy Spoon』あたりから、その後の彼らの音楽性につながるブギーを中心としたロックン・ロール・バンドの姿が見えるようになってくる。彼らの初期の編集盤は数多く出されているが、(A)The Status Quo名義の『The Technicolour Dreams Of・・・The Complete 60’s Recordings』(Castle)2000が便利だ。

◎画像2 Status Quo Pye Album

彼らは62年に学校仲間のアラン・ランカスター(Alan Lancaster)とフランシス・ロッシ(Francis Rossi)が中心になってバンド活動を始めた。元々はシャドウズ(Shadows)タイプの音楽を目指していた。バンドはスコーピオンズと名乗っていたが、早々にセプターズへと変え、メンバーを入れ替えながら65年にはキーボードにロイ・ラインズ(Roy Lynes)、ドラムスにジョン・コグラン(John Coghlan)を加えた。

71年の④『Dog Of Two Head』では本格的なロック・スタイルと実験的な音楽性も加味されていて実に興味深い作品だった。しかし、70年にキーボードのロイ・ラインズが脱退したことがじつは残りのメンバーにとってショックな事件だったという。実際、その後しばらくは固定したキーボード・プレイヤーは入らないまま、72年にVertigoに移籍して発表した通算5枚目の『Piledriver』、そして同年のレディング・フェスティバルで大喝采を受けたことから完全にブギー・ロックのライヴ・バンドに変身したと言える。デヴュー時と音楽性こそ違っているものの、肝の据わった『現状維持(Status Quo)』というバンド名がそのまま彼らの姿として広く認知されるようになる。

既に結成からは60年を迎える超ベテランの人気バンドだが、今年(22年)のツアーでもオープニングは「Pictures Of Matchstick Men」が流れる中でのスタートだった。懐かしのヒット曲も彼らにとっては大事なものであることがわかる。

§12 Please / One More Chance (Pre-T.2 Peter Dunton)

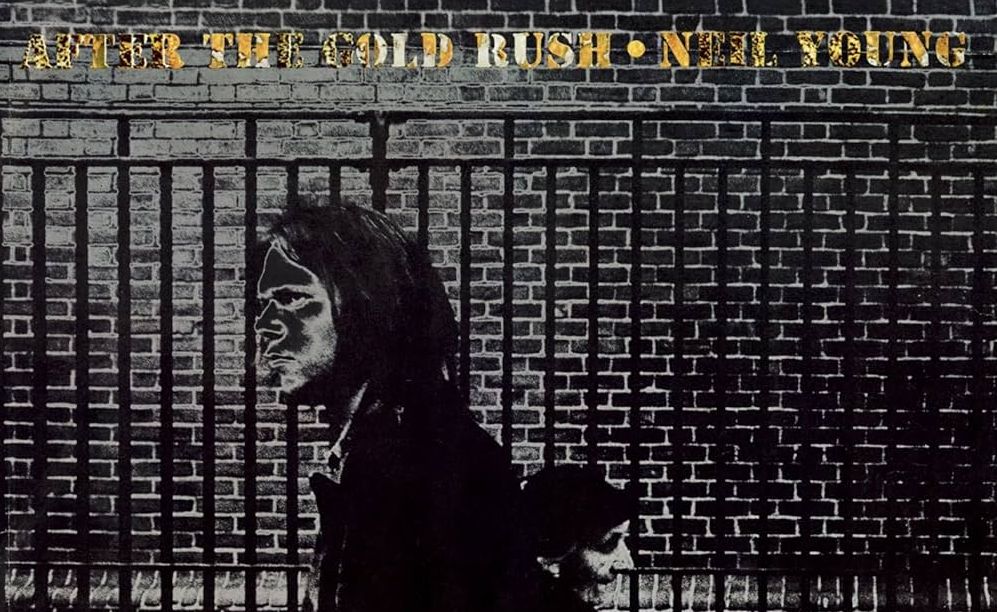

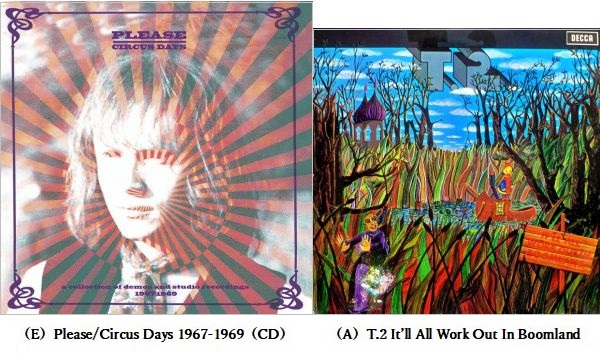

◎画像3 Please/1967-1969(CD)2020 + T.2 / It’ll All Work Out In Broomland 1970

続いては、これも最近になって明らかにされたT.2の前身バンドと言えるPleaseの新たな未発表曲集(F)『Circus Days 1967-1969』(英acme)2000の冒頭に収録された「One More Chance」だ。これは、まさにT.2のリーダーだったピーター・ダントン(Peter Dunton)の本来の音楽性が見えてくるような驚きの作品集だった。

この曲は、英Essexから出たPleaseの別の未発表曲集(E)『Please 1968-1969』’96の1曲目に収録されている「We Aim To please」の別バージョンなのだが、アレンジは全く違っている。(E)(F)を比べると年代のズレがあるのだが、オルガンが大々的に導入されている(F)『Circus Days 1967-1969』の「One More Chance」に比べ、(E)『Please 1968-1969』の「We Aim To please」では遠くでうっすらと入っているだけ。どちらが新しい録音なのか、キーボードは誰が弾いているのか・・・と次々と謎が深まっていく。

しかし、この曲のオルガンはあまりにも印象的だ。聞いた後しばらくはオルガンが頭の中でエンドレスに繰り返されてしまう。

★音源資料B Please / One More Chance (Pre-T.2 Peter Dunton)

70年にDeccaから出されたT.2の唯一のアルバム(A)『It’ll All Work Out In Boomland』1970は、当時の英国アンダーグラウンド・シーンの理想的混沌の空気感を見事に表現した傑作として人気が高い。確かに凄味を感じさせるアルバムで、発売当時は英本国では酷評されたというのが信じられない。

編成を見るとギター・トリオ。リードもリフも切れ味鋭いファジーなギターと手数の多いドラムスとよくあるタイプに見えるのだが、一筋縄ではいかない複雑な曲構成が特徴。単純にハード・ロック・トリオとは呼べないところが逆に魅力。アルバム収録の5曲ともに長尺曲でありながら、各所で歌ものとしてメロディーが明確で「歌心」があるところに感心したものだった。

リーダーはドラムスのピーター・ダントン。彼はリード・ヴォーカルも担当するが、どちらかといえば陰りのある内省的で呟くような歌声で、同時代のハード・ロックのシャウト型ヴォーカルとは一線を画していた。激しいギターの後に突然訪れるピアノ、メロトロン、そしてトランペットが高らかに響き渡るパートが登場するのも面白い。

T.2のアルバムでは、クレジットにはキーボードはギターのキース・クロス(Keith Cross)となっている。ところが、ピーター・ダントン自身もマルチ・プレイヤーでキーボードも堪能なのだ。クレジットのないところでオルガンやメロトロンを演奏していた可能性を想像してしまう。

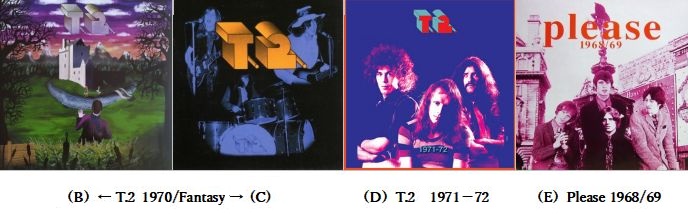

◎画像4 Peter Dunton 関連CD

ダントンが関係したバンドは、フライズ(Flies)、ネオン・パール(Neon Pearl)、プリーズ、T.2と幾つもあり、数多くの曲を録音している。しかし、結果的にはT.2の『It’ll All Work Out In Boomland』が70年前後に発売された唯一のアルバムということになる。

よく知られているアルバム『Made In England』(Deram-Nova)‘69を残すブルドック・ブリード(Bulldog Breed)は、ガン(The Gun)に参加するためにダントンがプリーズを抜けた後に、残ったメンバーがアルバムを制作し発表したもの。そこにはダントンと入れ替わりにガンにいたルイス・ファーレル(Louis Farrell)をドラマーに加えていたのだから、何か皮肉な話に思えてしまう。

結局その交代劇は短期間となり、ダントンはプリーズに戻りバーナード・ジンクス(Bernard Jinx)と新たにキース・クロスを加える。それがT.2につながっていくわけだ。

フライズの一部シングルを除き、ネオン・パールもプリーズも後年の発掘盤として明らかにされたものということになる。T.2にしてもその後メンバーを変えてセカンド・アルバムも録音したものの、デッカに発売拒否され当時はお蔵入り。CD時代になってやっと陽の目を見る有様だ。(B)(C)。かなり不遇だったと言えるが、90年代には再編T.2としてライヴ活動を行っている。

2000年代に入りダントンは未発表だった過去の発掘盤をリリースするacmeレーベルの仕事に関わったことで、自らが関わった数多くの音源を世に出すことができた。私たちにとってはありがたいことだ。

そんなピーター・ダントンは今年の1月30日に亡くなっている。R.I.P

§13 Brian Auger’s Oblivion Express / Dragon Song

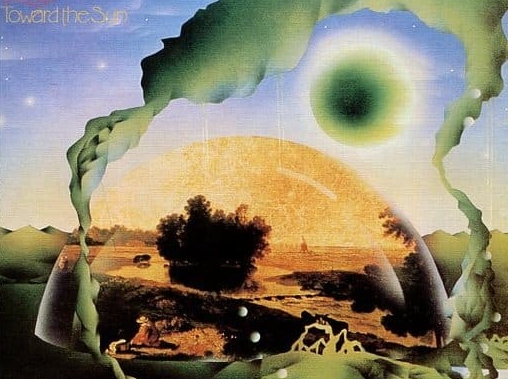

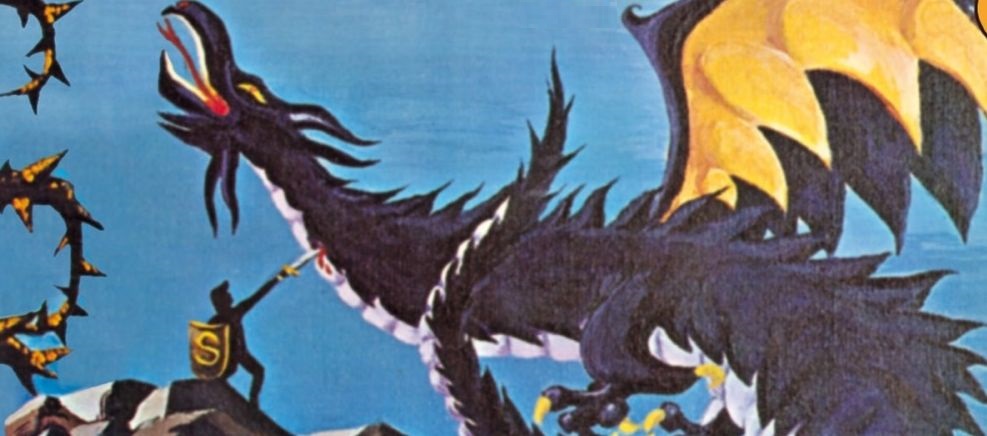

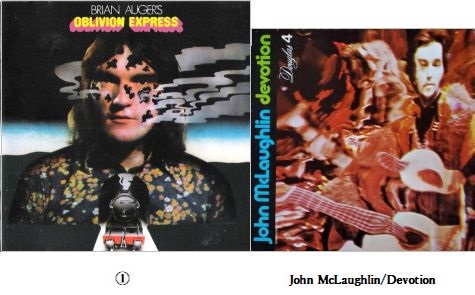

◎画像5 Brian Auger’s Oblivion Express + John McLaughlin/Devotion

ここでひとつ、英国ジャズ・ロック界のベテラン・オルガニストであるブライアン・オーガーも紹介しておきたい。オブリビオン・エクスプレス(Brian Auger’s Oblivion Express)の最初のアルバム①『Brian Auger’s Oblivion Express』(RCA)’71からの「Dragon Song」。

原曲はジョン・マクラフリン(John McLaughlin)の『Devotion』(米Douglas)‘70の1曲目に収録されたマクラフリンのオリジナル曲。それは、マクラフリン本人が『Devotion』の完成時に、オーガーを招いてそのアルバム・ミックスを聞かせた時のこと。オーガーは「Dragon Song」を聞いた途端に感銘を受け、絶対に自分もレコーディングしたいと考えたという。ともに目指す方向性が同じだったことから交流が生まれていた事実は興味深い。

★音源資料C Brian Auger’s Oblivion Express / Dragon Song

オーガーはマクラフリンのアルバム同様に「Dragon Song」を自分のアルバムでも冒頭に収録していることに注目したい。オーガーのこの意図的な決定は、ジャズ・ロック・シーンが英米同時に盛り上がりを見せ始めた時期のひとつのエピソードと呼んでもいいのではないだろうか。この直後にマクラフリンはマハヴィシュヌ・オーケストラをスタートさせることになることも象徴的に思える。

オーガーのオルガンはもちろんだが、バックの演奏の迫力は半端なく凄い。ギターはジム・マレン(Jim Mullen)、ベースはバリー・ディーン(Barry Dean)、ドラムスはロビン・マッキントッシュ(Robin McIntosh)。3人とも後に名を馳せる名手だが、この頃はまだ若手。でもその後が確かに期待できるほどの演奏を聴かせている。

ジャズ方面からもロック側からも複合音楽的な流れが起こっていた時期の好作品のひとつと言える。

◎画像6 Brian Auger’s Oblivion Express album

60年代中期からスティームパケット(Steampacket)の一員としてその名が知られ、ジュリー・ドリスコールを加えたトリニティ(The Trinity)としての活動が高く評価されていたオーガー。『Street Noise』(英Marmalade ’69)がエポック・メイキングな名盤としてよく知られている。

その彼が勢いそのままに70年代を新たに切り開こうとした気概を感じさせるユニットがオブリビオン・エクスプレスだった。その名義で②『A Better Land』(Polydor)’71、③『Second Wind』(Polydor)’72、④『Closer To It』(CBS)’73⑤『Straight Ahead』(CBS)’74『Live Oblivion Vol.1』(RCA)’74『Reinforcements』(RCA)’75『Live Oblivion Vol.2』(RCA)’76『Happiness Heartaches』(Warner)’77とアナログ時代にLPとしてリリースされていた。

CD時代になってからは、インターバルは長くなるもののオーガーの息子、娘も加わって『Voice Of Other Times』’99、『Looking In The Eye Of The World』‘06をオブリビオン・エクスプレス名義で発表していた。オーガーの音楽性はフュージョンで時の流れを感じたものの、ハモンドの音が基本的に変わっていないことが嬉しかったことを思い出す。オーガーは現在83歳、元気であってほしい。

§14 Pete Brown & Piblokto! / Can’t Get Off the Planet

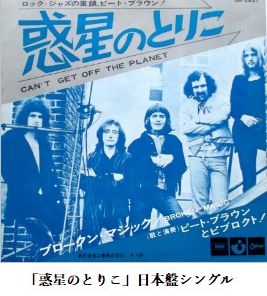

◎画像7 Pete Brown & Piblokto! Single 「惑星のとりこ(Can’t Get Off The Planet)」

もう1曲、英ロック界の大御所の作品を紹介しておこう。60年代のビート詩人として知られ、クリームの楽曲「ホワイトルーム」「サンシャイン・オブ・ユア・ラヴ」等々の歌詞を作ったことで時代の寵児のようになったピート・ブラウン(Pete Brown)。彼の名を冠した2種のバンド(ユニット)が69年~70年にかけて英ロックのアンダーグラウンド・シーンに足跡を残している。

ここで紹介するのは、ピート・ブラウン&ピブロクト!(Pete Brown & Piblokto!) 名義の70年のシングル「Can’t Get Off The Planet」、日本でも発売されていて邦題は「惑星のとりこ」だった。今では④『Thousands of Raft』CDのボーナス・トラックとして聞くことが出来る。キーボード・プレイヤーは、デイヴ・トンプソン(Dave Thompson)。彼は、この後ヴィネガー・ジョー(Vinegar Joe)に参加している。

なお、ギターはジム・マレン。ここでの演奏後に先ほどのブライアン・オーガーズ・オブリビオン・エクスプレスに参加することになる。

★音源資料D 惑星のとりこ(Can’t Get Off The Planet)

昔からのロック・ファンであればピート・ブラウンの名は誰もが知っている。しかし、日本の英国ロック好きにとって彼の名前だけではアルバムへの食指は動かなかった。正直なところ、「全編が詩の朗読(ポエトリー・リーディング)だったらどうしよう・・・」という不安があった。

ただ、「ピンク・フロイドが在籍しているHarvestからのアルバムだ。そしてクリス・スペディングやディック・へクストール・スミスがアルバムに参加している。」というわずかな情報を頼りに恐る恐る手にしたというのが実情だった。当時の東芝の国内盤LP(70年発売)には本来とは違う①「バタード・オーナメンツ・ウィズ・クリス・スペディング」が帯のタイトルとなり、「ロックのピート・ブラウンと、ジャズのクリス・スペディングの結合!」と苦労の跡が感じられる言葉が添えられていた。

英Harvestから出されたブラウン関連の作品は以下の通り。

ピート・ブラウン・アンド・ザ・バタード・オーナメンツ(Pete Brown and The Buttered Ornaments)として、①『A Meal You Can Shake Hands With In The Dark』‘69/07、そして、ピート・ブラウン&ピブロクト!(Pete Brown & Piblokto!)として、 ③『Things May Come and Things May Go, But Art School Dance Goes On For Ever』(Harvest)’70/04 ④『Thousands of Raft』(Harvest)’70/10

①はジャズ・ロック的な雰囲気を持っていた。参加したミュージシャンの顔ぶれも当時のジャズ・ロック・シーンを代表する名前が並んでいて今考えると興味深い。③④もジャズ・ロック的な要素は残っているものの純粋に英国『歌もの』ロックといった風情が感じられて、より魅力的だ。

実は①と③の間に②『Mantle-Piece』(Harvest)’69/11もあるのだが、この作品はピート・ブラウンの名が外されている。どうもメンバーのクリス・スペディングとの確執があったようでアルバム完成直前にバンドから追い出された格好だ。ブラウンにとっては波瀾万丈の時期だったと言える。しかし、その後ピブロクト!として③④と何事もなかったように継続して活動していくわけで、当時の彼が持っていた自信の大きさと行動力のすごさを感じてしまう。ここに掲げたHarvest時代の4枚に関して当初抱いた疑念は恥ずかしい限りだが、英国ロック好きにとっては外すことの出来ない充実の作品群であることを改めて伝えておきたい。特に④はキーボード・ロックとしても一級品と評価したい。

なお、④の発表後にはメンバー・チェンジが行われ、キーボードにフィル・ライアン(Phil Ryan)、ドラムスにジョン・ウェザース(言うまでもなく2人ともに私のフェイバリット・ミュージシャン!)が参加してHarvestでの最後のシングル(「Flying Hero Sandwich/My Last Band」)を残している。

◎画像8 Pete Brown 関連 The Battered Ornaments + Piblokto!

50年代末にはじまる米ビート・ジェネレーションのブーム。そして、米ジャズが新たなフリー・ジャズの台頭を見せたことが60年代に英音楽シーンにも波及し、ジャズと詩のコラボ・コンサートが企画されるようになった。ブラウンもそのコンサートに参加し音楽界に活動の場を求めるようになる。

64年には既にバタード・オーナメンツを結成し、自らのヴォーカリストとしての立場を明らかにしていた。そうした中、ジンジャー・ベイカーと出会い、同じクリームのジャック・ブルースと曲作りを始めた。クリームの人気が圧倒的なものになったことで、ブラウンの名もよく知られる存在になっていった。

先に述べた2つのユニット的バンド活動の後には73年に旧知のグラハム・ボンドとアルバムを作成。

(「Two Heads Are Better Than One (Chapter 1)」) その後、80年代は目立った活動はなかったものの90年代には先のその名を挙げたフィル・ライアンとの共同名義のアルバムを複数出している。そのクレジットを見るとクレム・クレムソンやミック・テイラーらが並んでいて、彼の人脈の広さに驚かされた。

ネットで探すと彼の最近のインタヴューも見つかり、まだまだ健在であることが嬉しい。今年の12月で82歳になるということだが、機会があればこれまでの音楽活動に関しても何か思い出話を語ってくれることを期待したい。

§15 Ruperts People / Reflections Of Charles Brown

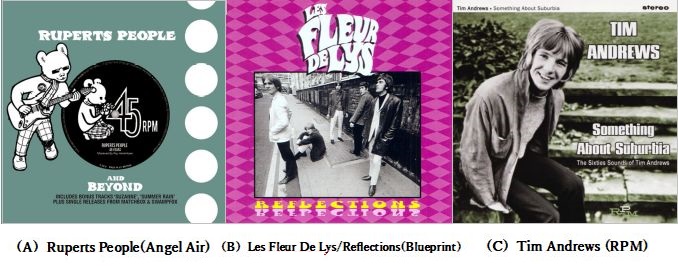

◎画像9 Reflections Of Charls Brownが収録されている3種CD

今回の最後は67年に発表されたルーパーツ・ピープル(Ruperts People)のシングル「Reflections Of Charles Brown」なのだが、ご存知だろうか。英国でシングルが発売されたときにちょっとした話題になった曲。もちろん日本では発売されていないので、そんな話は同時代的には誰も知らない。

曲そのものについての話題もあるが、後に明らかになったバンド事情もまた複雑。しかし英国ロックに関心を持つ者にとってはやはり知っておきたい事実・・・まずは、曲を聞いていただこう。

★音源5 Ruperts People / Reflections Of Charles Brown

いかがだっただろうか? えっ、これってプロコル・ハルムの「青い影」のパクリじゃないの。当時、英国での最初の評判がそれだった。でも、よく聞くと「青い影」はバッハのカンタータをモチーフにしているが、この「Reflections・・・」は明確にバッハの「G線上のアリア」だ。ただクラシカルでゆったりとしたオルガンで始まる印象深い曲という点では同じ。

「青い影」は67年5月の発売。そしてこの「Reflections Of Charles Brown」は67年の7月に出されたもの。さらに「青い影」は、6月に英チャートで1位を記録している。後出しの方が不利になるはずだが、けっこう好意的に受けとめられたらしい。オーストラリアでは20以内のチャート入りを果たしている。

そもそもルーパーツ・ピープルとはこの曲が出たときには実体のない架空のバンドだった。スィート・フィーリング(Sweet Feeling)というロッド・リントン(Rod Lynton)を中心としたトリオが1枚のシングル(「All So Long Ago/Charles Brown」(Columbia’67)を出した。売り上げは伸びなかったが、マネージャー、プロデューサーのハワード・コンダーがB面の「Charles Brown」に興味を示したことから、新たな曲に仕上げる話が持ち上がり、改めてリントンは「Reflections Of Charles Brown」を制作した。そこにはイントロにオルガンによる「G線上のアリア」が付け加えられた。そのアイディアはコンダーのもので、アレンジも彼が行っている。

しかし、これはスィート・フィーリングではなく、フラ・ダ・リーズ(Les Fleur De Lys)が演奏することになった。英コロンビア側が新たなサイケ・ポップの旗手としてフラ・ダ・リーズを新たに起用することも考えたようで、シングル両面に当たる2曲を録音した。(「Reflections Of Charles Brown」と「Hold On」)メンバーはセッションのひとつとして軽い気持ちで引き受けたようだ。助人としてピート・ソリー(Pete Solley)がオルガンを担当している。当時も今も、覆面バンドというものは存在し、事情は様々あるのだろうがなかなかややこしい。

(結局ソリーはそのままフラ・ダ・リーズに参加することになるが、その後70年代にはパラディン(Paladin)、スネイフ(Snafu)といった印象的なバンドを渡り歩き、77年にはプロコル・ハルムに参加。『Something Magic』にクレジットされているので、その時期のライヴにも出ているだろうから「青い影」も演奏したことを想像すると感慨深いものがある。)

新たなバンドとしての再出発の提案に乗ったのはヴォーカルのクリス・アンドリュース一人だけだった。クリスはフラ・ダ・リーズを辞め、新たなバンドへの加入の意思を示したのだが何故かそれは受け入れられなかった。(クリスのコンピレーションCD(C)が2013年にRPMから発売され、ルーパーツ・ピープルズ名義で「Reflections Of Charles Brown」と「Hold On」が収録されている。)

スィート・フィーリングとしては新たなメンバーを探し、実体としてのルーパーツ・ピープルを立ち上げるのだがこれがまた難航する。67年夏までにメンバーを揃えたもののすぐに空中分解。(選ばれたメンバーの中には、あのガーヴィッツ兄弟も含まれていた。)

ここまでの混乱はどうもコンダー主導にあったことが原因のようだ。改めてロッド・リントンをはじめとするスィート・フィーリングの当初のメンバー3人が母体となり、新たに2人のメンバーを加えることで67年秋にようやく新たにルーパーツ・ピープルとしてスタートすることになった。注目すべきは、そこで選ばれたキーボード・プレイヤーがジョン・タウト(John Tout)だったことだ。(彼は70年、つまり解散時まで在籍した後、ルネッサンスに加わる)

ルーパーツ・ピープルは結局、その後2枚のシングルを残すのだが、「Reflections Of…」の次のシングルが「A Prologue To A Magic World」では、冒頭がやはり有名な「トランペット・ヴォランタリー」(17世紀のクラーク作曲)のフレーズから始まるマジカル・ポップがまた楽しい。

結局、彼らは70年まで活動を続けたがリントンをはじめスィート・フィーリングからの2人も脱退。解散間際にはストーンフェザー(Stonefeather)とバンド名を変えている。タウトを中心にベイカルー(Bakerloo)のテリー・プール(Terry Poole)やスチュワート・コープランド(Stewart Copeland;後のCurved Air~Police) といったメンバーを抱え本格的なロックを目指したものの途中で力尽きてしまった格好になる。その頃、マネージメントをマイルス・コープランド(Miles Copelamd)が担当していたこともあり、その関係からタウトは新生ルネッサンスに加わっていくことになったのだろう。(なお、資料音源で見ていただいたPVは、実体としてのルーパーズ・ピープルの形が出来た後に作られたものなので、タウトもメンバーの一人として参加している。)

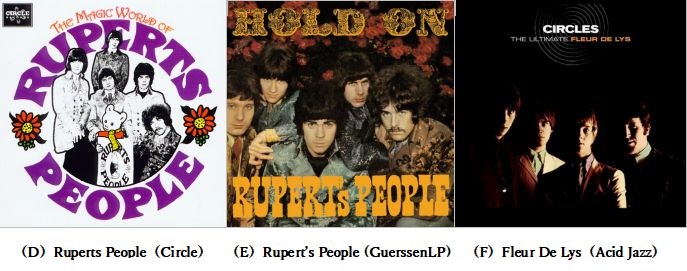

◎画像10 Ruperts People + Les Fleur De Lys

なお、今回はフラ・ダ・リーズについては詳しく触れなかったが、64年から69年までモッズ、サイケデリック系の本格的な演奏力を持ったバンドだった。メンバーにはクリムゾンに参加するゴードン・ハスケル(Gordon Haskell)が中心メンバーとして活躍していたことでよく知られている。

私がルーパーツ・ピープルに関心を持ったのは、ルネッサンスのジョン・タウト(John Tout)がかつて在籍していたことを知ったことがきっかけだ。ほぼ同時期にフラ・ダ・リーズはゴードン・ハスケルが在籍していたということも情報として知った。しかし、まだ70年代のことでレコードの時代。どちらもアルバムを出していないシングルのみのバンドとあって、音源を聞くことは出来なかった。

しかし、今ではCDとして各種コンピレーションとして聞くことできるのは文字通り隔世の感がある。画像9と画像10に代表的なコンピCDを取り上げておいた。

ただ、編集方針が違うせいか、ルーパーツ・ピープルの2種のコンピ(A)2012年(D)2001は、微妙に収録曲に違いがあって結局どちらも必要になった。彼らの歴史を振り返って、67年以降の曲にはジョン・タウトのオルガン、ピアノが聞けたこともあってなかなか楽しかった。何と69年のライヴも含まれている。

彼らは92年に再結成ライヴ(?) を行い (A)にはその時と思われる92年の音源が含まれている。さらに(A)のライナーには何と94年の再編成のことが書かれているのだが、(D)には99年のライヴが収録されている。その間の事情はなんとも明確ではない。ただ、今後明らかになった時のためにも2種類とも手元にそろえておきたいところだ。

フラ・ダ・リーズのコンピに関しても同様。発表年代が早かったこともあって今回のテーマの「Reflections Of Charles Brown」は(B)1997にしか収録されていない。(ただし、表記がCharles Brown ではなくCharlie Brownになっている。単なる間違いか意図的なものなのか?)近年のリリースは、モッド系ビートとしての再評価のせいか、クールな選曲になっている。でも、これも肝が据わった演奏がなかなかいい。

ひとつお勧めは「Reflections Of Charles Brown」のB面になっていた「Hold On」の演奏もカッコいいので是非聞いてみてほしい。当時の英国女性シンガー、シャロン・タンディ(Sharon Tandy)がフラ・ダ・リーズをバックに歌ったバージョンもあって、彼女のコンピレーション『You Gotta Believe It’s・・・』(英Big Beat)2004も素晴らしいので推薦しておきたい。

驚くのは(D)(F)2020はLPとしても発売されていて、(E)2013はLPのみ。改めてレコードの復権はすごいと思い知らされた。

*今回のアウトロ

今回は欲張って手を広げてしまい、原稿に仕上げるのにずいぶんと時間がかかってしまいました。今これを書いている机の周り(というより部屋の中)が、とんでもない状況になっています。加えて、持っているはずなのに、どこにあるのかわからなくなったCDもあって、あわてて改めて入手したものもありました。でも、必ず後で見つかるものですね。整理・片付けをしなければ・・・と思ってからしばらく経ちますが、今回をきっかけに本気で考えていかなくては・・・と思っています。

今回は、いつも以上に読みづらいと思われた方、申し訳ありません。

でも、改めて自分の中で60年代後期から70年代初頭までの英ロックのオルガン使用の面白さが再確認出来てきたように思えます。

前回の原稿の中でManを取り上げましたが、文中メンバーのディーク・レナード(Deke Leonard)の表記に関して私自身の思い込みで「デューク・レナード」とした間違いがあったのですが、カケレコさんを通じてご指摘いただきました。前回の原稿の方は既に修正させていただきましたが、そこまで細かく読んでいただいていることを本当に嬉しく思いました。ありがとうございました。

私は、自分の文章の中でミュージシャン名は一貫して初出は「カタカナ(英語)」で通してきていますが、これもライターによって表記方法は様々あって難しいところです。今回取り上げた「Les Fleur De Lys」が出てくるとなんと読むのが正しいのかわかりません。基本的に国内盤で出たものはその表記に従って使用しているので、今回も「フラ・ダ・リーズ」としましたが、本当に悩んでしまうところです。

今後、自分の中でもその表記法については模索していこうと考えています。

さて、今回のラストで取り上げた「Reflections Of Charles Brown」ですが、この曲が2016年の映画『エセルとアーネスト(ふたりの物語)』中の挿入歌として採用されています。

この作品は『スノーマン』や『風が吹くとき』といった作品群で日本でも人気のある絵本作家のレイモンド・ブリッグス(Raymond Briggs)の絵本が原作です。

「激動の20世紀を生きた夫婦の心暖まる物語」として、ブリッグスの両親が出会った1928年から亡くなる1971年までの世の中の流れを、二人の人生の中で映ったこととして描いています。

この中で1967年頃の様子として「Reflections Of Charles Brown」が流れます。

この作品は、ポール・マッカートニーがラストに「In The Blink Of An Eye」を新曲として提供したことが話題になりました。でも、私にとってはルーパーツ・ピープルのクレジットのもと「Reflections Of Charles Brown」が選ばれたことが驚きであり、何か嬉しくなりました。

間もなく師走、そして年の瀬を迎えます。何だか例年以上に様々な衝撃的な出来事が起こった2022年でしたが、少し落ち着いて、自分自身を見つめ直してみたいものです。そんな時にこんな映画に触れてみるのもいいのかなと思います。ただ、私は涙もろい方なのでまずは絵本で眺めます。

次回は、オルガン・ロックの4回目、お待たせしました! 有名どころ・定番系を中心にいきたいと考えています。またよろしくお願いいたします。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第1回 Capability Brownを中心にコーラス・ハーモニーの世界を 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第1回はコーラス・ハーモニーをテーマにプログレ作品をご紹介します。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第2回 そうか、1968年からもう50年が経ったのか。その頃の一発屋の歴史の面白さ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第2回は50年前の1968年ごろに音楽シーンを賑わせた愛すべき一発屋にフォーカスしてまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第3回 「スカイライン・ピジョン」のメロディーにのせて ~Deep Feeling の正規再発を祝し~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第3回は、ことし未発表音源を含むボーナス・トラックと共に再発された、ブリティッシュ・ロックの逸品DEEP FEELINGの唯一作を取り上げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第4回 「68年の光り輝く(?)日」~ 68年の夏に思いを馳せて 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第4回は「1968年の夏」をテーマにしたナンバーを、氏の思い出と共にご紹介していきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第5回 「70’sUKポップの迷宮」に潜む凄さを味わってみませんか? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第5回は今年4月にリリースされた再発シリーズ「70’sUKPOPの迷宮」の、ニッチすぎるラインナップ20枚をご紹介していきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第6回 ポップ・ヒットの影に隠れた叙情性の誘惑「語られない物語~Stories Untold」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第6回は氏にとって思い出深い一枚という、イアン・ロイド&ストーリーズの『トラベリング・アンダーグラウンド(Travelling Underground)』の魅力に迫っていきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第7回 忘れられない一発屋伝説2 ヴィグラスとオズボーン/秋はひとりぼっち ・・・思い出の大ヒット曲と、アルバム“Queues”の魅力 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第7回は一発屋伝説の第2弾。72年に日本のみで大ヒットした、ヴィグラスとオズボーン「秋はひとりぼっち」を中心に取り上げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第8回 「12月に聴く名盤 クォーターマスの幻想①、2013年版は聞いたかい? 思い出と共に再び」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、英国キーボード・ロックの金字塔QUATERMASSの70年作!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第9回 「クォーターマスの幻想② その周辺を探る旅(Spin Off)~ Ann OdellとShawn Phillips」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンに迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第10回「クォーターマスの幻想③ Spin Offその2 ~Paul Buckmaster とPete Robinson~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンの活動を追います。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第11回 「クォーターマスの幻想④ Spin Offその3 ~ハード・ロックの側面から John Gustafson & Mick Underwood~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。4回にわたりお送りした英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASS編も今回がラスト。ベーシストJohn GustafsonとドラマーMick Underwoodの活動に焦点を当てて堀下げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第12回 忘れられない一発屋伝説③ ♬ 元号がひとつ変わる前に、平成の前の「昭和」の洋楽をふりかえる ♬「明日なき幸せ」に、「孤独の『夜明け』のヒッチハイク」・・・何のこっちゃ? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。英国ポップ・シーンの華麗なる「一発屋」グループ達にフォーカスいたします♪

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第13回 『プロローグ』(はじまり)の幻想と『燃ゆる灰』の陽光の狭間に見える「港の光景」 ~ 新生ルネッサンスと呼ばれたバンドについての個人的な思い出から ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、第2期ルネッサンスの1st『プロローグ』と2nd『燃ゆる灰』!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第14回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 前編 ~ 共に(Together)、今を生き(Now)、いつか幻へ(Illusion) ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第14回は、キース・レルフが率いた第1期ルネッサンス~イリュージョンをディープに掘り下げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第15回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 後編 ~燃えているものは灰にあらず、キャンドルの醒めた炎~ オリジナル・ルネッサンスの回答としてのイリュージョン From “Ashes Are Burning” To “Candles Are Burning” 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第15回は、キース・レルフにフォーカスしたコラムの後篇をお届けします!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第16回 Mark-Almondの世界①(初期3作品とその周辺から) ~名盤『復活(Rising)』の個人的な思い出がすべてのはじまり 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第16回は、英国ロックの名グループMARK-ALMONDの魅力に迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第17回 Mark-Almond の世界② ~75年ジョン・マークのソロからバンド活動の再開へ、 そして転がり出たリフ・ラフの世界の驚き~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第17回は、英国ロックの名グループMARK-ALMONDをフィーチャーした後篇をお届け!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第18回 英国Dawnレーベルの秘宝たち① 今改めて評価したいジョーンジー(Jonesy)~決して表舞台に出てくることがなかった不遇のメロトロン・プログレッシヴ・ロック・バンド 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第18回は、70s英国プログレの好バンドJONESYの魅力を掘り下げます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第19回 英国Dawnレーベルの秘宝たち②「光」と「影」を表現しながら神話と伝説を奏で、自ら「伝説」となった北アイルランドのFRUUPP ~ 全曲解説 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第19回は、北アイルランド出身の愛すべき名グループFRUUPPの全曲を解説!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第20回 忘れられない一発屋伝説 4 アース&ファイアーの『シーズン』と、マッシュマッカーンの『霧の中の二人』 ~1970年後半から1971年初頭にかけての日本での大ヒットから~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。70年代初頭に日本でヒットを飛ばした2つのグループについて深く掘り下げてまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第21回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力③ プログレ、ジャズ・ロック、ハード・ロック編を「よもやま話」風に~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWNの作品群をディープに掘り下げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第22回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力④ ~フォーク、フォーク・ロック編(A) アコースティック感に的を絞って~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWNの作品群を、アコースティカルなグループに絞って掘り下げます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第23回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力⑤ 全アルバム紹介の総括編 ~ Dawnならではの面白さを再確認してみませんか? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWN特集の最終回。これまで紹介していなかった作品を一挙にピックアップします!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第24回 マシュー・フィッシャーのオルガンに魅せられて① ~春霞に立ち上るプロコル・ハルム「青い影」の幻影 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、プロコル・ハルムによる英国ロック不朽の名曲「青い影」の魅力にディープに迫っていきます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第25回 マシュー・フィッシャーのオルガンに魅せられて② ~プロコル・ハルムからソロへ 「青い影」の跡を追って 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第26回 2020年不安の中で夏に向かう今だからこそ、改めて聞き直したい圧倒的な叙情性を持つ名盤 ~『Focus/Moving Waves』と『Sebastian Hardie/Four Moments』~ 文・後藤秀樹

ベテラン音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第27回 ポップ・シーンに登場したハード・ロックに潜む音楽性再考 ① ~圧倒的なハード・サウンドとそれだけではない叙情の魅力、G.F.R~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、アメリカを代表するハード・ロック・バンドGRAND FUNK RAILROADの魅力に迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第28回 ポップ・シーンに登場したハード・ロックに潜む音楽性再考 ② ~緻密に構築された楽曲の魅力、マウンテン~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、前回取り上げたG.F.Rとともにアメリカン・ハード・ロックを象徴するグループMOUNTAINの魅力に迫っていきます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第29回 Many Faces of Mandalaband ① ~ 今も褪せない『曼陀羅組曲』の圧倒的な魅力 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、中国によるチベット侵攻を題材にしたコンセプト・アルバムの傑作、マンダラバンドの『曼荼羅組曲』の魅力にディープに迫っていきます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第30回 Many Faces Of Mandalaband ② ~デヴィッド・ロールのマンダラバンド奇跡の2枚目『魔石ウェンダーの伝説』、 そして76~78年にかけてのBJH、Woollyとのシンフォニックな関係性~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。マンダラバンドの2nd『魔石ウェンダーの伝説』の話題を中心に、本作に参加したバークレイ・ジェームス・ハーヴェストとの関連までをディープに切り込みます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第31回 Many Faces of Mandalaband ③ リアル・インディ・ジョーンズとなったDavid Rohlが仕掛けた Mandalabandの壮大な歴史絵巻 ~Woollyが最後まで携わった壮大なシンフォニック・ワールド~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。マンダラバンドを取り上げる全3回のラストは、デヴィッド・ロールとウーリー・ウルステンホルムの2人の関係を中心に、21世紀に復活を果たしたマンダラバンドの活動を追います。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第32回 12月に聞く名盤、クリスマスが来ると思い出すムーディー・ブルースの『童夢』 ~2020年、特別な思いで聞くクリスマス・キャロル~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、クリスマスの時期に聴きたくなる、ムーディー・ブルースの代表作『童夢』の魅力を紐解いていきます☆

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第33回 丑年の始まりに『駱駝(Camel)』と『砂漠の隊商(Caravan)』の話をしよう ~その1 キャメルの70年代 ①~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。2021年の第1回目は、英国プログレの実力派バンドCAMELにフォーカス。結成~活動初期の足跡を辿ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第34回 丑年の始まりに『駱駝(Camel)』と『砂漠の隊商(Caravan)』の話をしよう ~その2 キャメルの70年代②(+α)~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に続き、英国プログレの人気バンドCAMELの足跡を辿ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第35回 丑年の始まりに『駱駝(Camel)』と『砂漠の隊商(Caravan)』の話をしよう ~ その3 キャラヴァンの70年代 ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。デビュー~70年代におけるキャラヴァンの軌跡を追います。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第36回 カルメン(Carmen)が魅せた幻惑のロック・フラメンコ ~今も褪せることのない衝撃の音世界!!!~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。フラメンコ・ロックの代表的バンドCARMENの足跡をたどります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第37回 忘れられない一発屋伝説5 クリスティーの「イエロー・リバー」 ~ ジェフ・クリスティーとカルメン、キャパビリティー・ブラウンの関係 ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。「忘れられない一発屋伝説」、今回はクリスティーのヒット曲「イエロー・リバー」にスポットを当てます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第38回 すごい世界を発見 !! 北の大地から現在形として発信された驚きのジャズ・ロックの世界 Nonoyaレーベル 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は少し趣向を変えて、北海道発のジャズ/アヴァン・ロック系レーベル、nonoyaレコーズの作品に注目してまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第39回 ブラス・ロックの萌芽。オリジネイターとしてのBS&T(ブラッド・スウェット&ティアーズ)。 そして、アル・クーパーという存在。 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回はブラス・ロックに着目して、その代表格であるBLOOD SWEAT & TEARSを取り上げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第40回 ブラス・ロックの浸透とその思い・・・・圧倒的な実力と人気を誇ったシカゴの存在 ! 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回より続くブラス・ロック特集、BS&Tの次はシカゴの魅力に迫ってまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第41回 ブラス・ロックの覚醒!・・・・70年スタート時期に国内盤で出た勢いを振り返る ① (Lighthouse;Ides Of March;Chaseを筆頭に!!! そしてラテン・ロックなど) 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!ブラス・ロック特集の第3回は、BS&Tやシカゴと共にブラス・ロック・シーンを彩った名グループ達に注目してまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第42回 ブラス・ロックの深淵!・・・・70年代初期発売の国内盤 ② (ジャズ、クラシックの要素を新たな個性として打ち出したプログレッシヴ・ロック的展開の芽生え) 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!ブラス・ロック特集の第4回は、当時日本でも国内盤がリリースされていた知られざるブラス・ロック・グループを中心にしてディープに掘り下げます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第43回 ブラス・ロックの英国的展開 ~ 気がつくと、どれも名だたるかつてのレア廃盤ばかり ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!ここまで米国のバンドにフォーカスしてきたブラス・ロック特集、今回は英国のブラス・ロック系グループ達をディープに探求!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第44回 世界同時に広がったブラス・ロックの嵐、その欧州的展開 ~伝統に彩られた芳醇な音楽性 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!米国・英国のバンドにフォーカスしてきたブラス・ロック特集、今回は欧州各国のブラス・ロック系グループ達をニッチ&ディープに探求します!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第45回 大雪の吹雪の中で『Echoes』を聞きながら ~ (私にとっての5大プログレ・バンドの思い出 その1) ピンク・フロイド、イエス、キング・クリムゾン① 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!今回は、氏と5大プログレとの出会いのお話です。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第46回 冬季五輪の開催を機会に50年前の情景を振りかえりながら ~ (私にとってのプログレ5大バンドの思い出 その2) キング・クリムゾン②、エマーソン・レイク&パーマー 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!5大プログレ・バンドをテーマにした第2回目、今回はクリムゾン後編とEL&Pです。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第47回 お伽噺と現実の接点の中でやっと聞けた夢の旋律が甦る・・その名も創世記(GENESIS) (私にとってのプログレ5大バンドの思い出 その3) ~ ジェネシス 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!5大プログレ・バンドをテーマにした第3回目は、最後のバンドであるGENESISを取り上げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第48回 Gentle Giant ・・・穏やかな巨人? 優しい巨人? 静かで激しく、複雑さの中で優しい音楽に彩られたジェントル・ジャイアントの世界 (前編) 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!3回にわたり5大プログレ・バンドをテーマにお送りしましたが、今回はその5大バンドも凌駕するほどの技巧派集団GENTLE GIANTを取り上げます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第49回 Gentle Giant ・・・穏やかな巨人? 優しい巨人? 静かで激しく、複雑さの中で優しい音楽に彩られたジェントル・ジャイアントの世界 (後編) 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!今回は、高度な音楽性と超絶技巧を有する孤高の英プログレ・グループGENTLE GIANTの後編をお届けいたします☆

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第50回 忘れられない一発屋伝説⑥ オリジナル・キャスト(The Original Caste) ~「ミスター・マンディ」の日本での大ヒット、今も息づく「天使の兵隊」の世界観~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!久しぶりの「忘れられない一発屋伝説」、今回はカナダのオリジナル・キャストを取り上げます☆

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第51回 夏が来れば思い出す 暑気払いの ベガーズ・オペラ ~アルバムごとに音楽性が変化し、名曲のカヴァーが忘れられない不思議なバンド~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!今回はVERTIGOレーベル屈指の人気バンド、ベガーズ・オペラのサウンドの変遷を追いながら、その魅力に迫ります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第52回 ヴァーティゴ・レーベルの至宝、クレシダの奇跡と軌跡 ~ 40年後に甦った伝説のオルガン・ロック 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!今回は名実共にVERTIGOレーベルを代表するバンドと言えるクレシダを取り上げてまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第53回 極私的・英国キーボード・ロック再考試案~ オルガンの音色に魅せられ続けて・・・名曲探訪① 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!今回は氏が選ぶ英国キーボード・ロックの名曲を、グループの来歴と共にご紹介してまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第54回 極私的・キーボード・ロック再考試案 ~ 英国オルガンの音色に魅せられ続けて・・・名曲探訪② 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!前回に引き続き、氏が選ぶ英国キーボード・ロックの名曲を、グループの来歴と共にご紹介してまいります。どうぞお楽しみください☆

STATUS QUOの在庫

T2の在庫

-

T2 / IT’LL ALL WORK OUT IN BOOMLAND

70年発表、元BULLDOG BREEDのKeith Cross(g)と元GUNのPeter Dunton(ds)を中心とするブルージーかつヘヴィな英プログレッシヴ・ロック、文句なしの大名盤!

AARDVARKなどと同じDERAMレーベルよりリリースされた、元GUNのPeter Duntonを中心に結成されたブリティッシュ・へヴィー・ロックグループの70年作。その内容はギタリストKeith Crossのパワフルなプレイを中心に、サイケデリックな質感を残したサウンドとブルース・ロックに根ざした渋みを持ったバンド・アンサンブルで聴かせる作風ですが、一方でピアノやメロトロンなどのキーボードやブラス・セクションなどが登用され英国然としたクラシカル・ロック・アンサンブルを提示するなど、シンフォニックな旨みも持ち合わせており、叙情を堪能できる作品です。

-

デジパック仕様、3枚組、disc2にアルバム用に制作された70年録音の未発表作品7曲、disc3に71-72年の音源9曲を収録、21年デジタル・リマスター

レーベル管理上、デジパック若干の圧痕や軽微な角潰れがある場合がございます。予めご了承ください。

-

デジパック仕様、3枚組、disc2にアルバム用に制作された70年録音の未発表作品7曲、disc3に71-72年の音源9曲を収録、21年デジタル・リマスター

盤質:未開封

状態:良好

-

-

T2 / T2(FANTASY)

キース・クロス率いるブリティッシュ・ハードの名グループ、当時お蔵入りとなった幻の2ndアルバム!

キース・クロス、元ガンのドラマー、ピーター・ダントンを中心に結成されたグループ。2ndアルバム用に録音されながら、解散によりお蔵入りとなった音源を集めた編集盤。1stが気に入った方は必聴

BRIAN AUGER’S OBLIVION EXPRESSの在庫

-

BRIAN AUGER’S OBLIVION EXPRESS / A BETTER LAND

ロック〜R&B〜ジャズを取り込んだ英国のクロスオーヴァーな奇才、71年作

71年作、OBLIVION EXPRESS名義での2nd。前作のジャズ・ロックから、一転してアコースティック・ギターをフューチャーし、スワンプ・ロック寄りのサウンドを聴かせています。ただ、レイドバックしたという雰囲気ではなく、ムーディーなオルガン、叙情的&ソウルフルなヴォーカル・メロディーが印象的な何ともオリジナリティ溢れるサウンドを聴かせています。ジャケットがまたグッド。ジャケ買いしてまず損することはない名作。

-

BRIAN AUGER’S OBLIVION EXPRESS / BRIAN AUGER’S OBLIVION EXPRESS

ロック〜R&B〜ジャズを横断する英国のクロスオーヴァーな奇才、71年作

OBLIVION EXPRESS名義の1st。71年作。TRINITY時代に比べ、グルーヴ感はそのままにロック的なダイナミズムを増したジャズ・ロックが印象的。各パートはテクニック抜群で、グルーヴィーかつテクニカルな演奏はかなり聴き応えあります。名作。

-

BRIAN AUGER’S OBLIVION EXPRESS / SECOND WIND

ロック〜R&B〜ジャズを横断する英国のクロスオーヴァーな奇才、72年作

サンタナとの活動で知られるヴォーカリストALEX LIGERTWOODが加入し制作された3rdアルバム。72年作。ファンク色を増したグルーヴィーなサウンドが印象的。

-

BRIAN AUGER’S OBLIVION EXPRESS / STRAIGHT AHEAD

ロック〜R&B〜ジャズを横断する英国のクロスオーヴァーな奇才、74年作

74年作、5thアルバム。ファンク、ジャズ、ロックが融合した必殺グルーヴィーなサウンドが炸裂する代表作であり傑作。

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!