COLUMN THE REFLECTION 第39回 ブラス・ロックの萌芽。オリジネイターとしてのBS&T(ブラッド・スウェット&ティアーズ)。 そして、アル・クーパーという存在。 文・後藤秀樹

2021年7月30日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム

タグ:

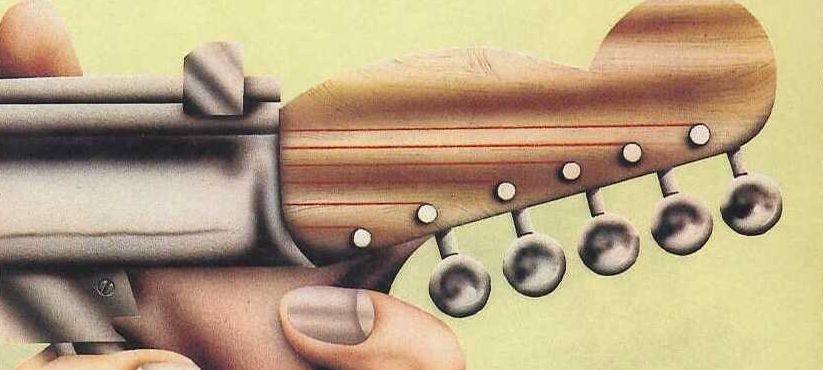

ブラス・ロックの萌芽。オリジネイターとしてのBS&T(ブラッド・スウェット&ティアーズ)。

そして、アル・クーパーという存在。

今年は私が住む北の地にも例年より早く真夏がやって来たようだ。暑さが続いている。本当に暑い。私は昔から暑さに弱い。

とは言っても北海道の暑さにはからっとしている部分もあって、ちょっと風が吹いたり、日陰に入ったりするとほっとする涼しさが感じられることが多い。そして、8月も中旬になれば、秋を感じさせるようになる(はず)なので今では、この短い夏を楽しみたいと思う。

昨年の夏もこのコラムでG.F.Rとマウンテンを取り上げたが、不思議と夏になると米国系の音楽を聴くことが多くなる。これまでの自分の音楽体験を振り返ってみると、暑い時には米国音楽を、そして涼しく、さらに寒くなると英国音楽を無意識のうちに選んで聞いてきたような気がする。

暑い夏だ。米国発でひとつの流行となったブラス・ロックについて、今回から何回かに分けてその歴史をながめていきたいと思う。1回目はBS&Tとアル・クーパー。

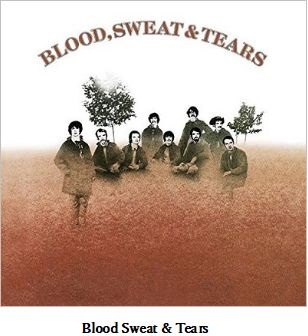

◎画像① Blood Sweat & Tears

◆まず、BS&Tに関してベストアルバムを通して眺めてみる

シカゴに夢中になっていた中学時代、同じブラス・ロックを演奏するBS&Tも同じCBS/Sonyから出されていることは知っていた。日本ではシカゴほどのオンエアはなかったものの「スピニング・ホイール」も「ゴー・ダウン・ギャンブリン」もラジオでかかっていた。特に「ゴー・ダウン・・・」の圧倒的な迫力ある演奏と、新たなシングル「リサに恋して(お聞きリサ)」も大好きでカセットに録音したものを毎日聞いていた。カタログに見る『子どもは人類の父である(Child Is Father To The Man)』というアルバムの奇妙なデザインと、ジャケットが制作途中のまま発売されたような印象があった『BS&T 4』も印象に残っていて、どちらも気になるアルバムだった。

中学を卒業し、高校合格が決まった春休みにアルバイトをはじめた。その給金が出たらBS&Tのアルバムを買おうと決めていた。それは71年の暮れに出たGold Discというシリーズのベスト盤『Blood Sweat & Tears』だった。金色の豪華な作りのジャケットが魅力的で、とりあえず聞きたいと思っていた曲がすべて入っていたことが決定打だった。他のアルバムに比べ200円~400円も高く2200円という値段だったが自分で働いて初めて買う1枚だ。72年の3月のことだ。これが、入門編としては最適でその後の私の音楽生活も左右するほどに重要な1枚となった。

まず、このベスト盤を手がかりに全盛期のBS&Tを俯瞰しておきたい。

◎画像② Blood Sweat & Tears / Gold Disc

収録曲は

A面

1 「エリック・サティーの主題による変奏曲 第1楽章・第2楽章」②

2 「アイ・キャント・クイット・ハー」①

3「アイ・ラヴ・ユー・モア・ザン・ユール・エバー・ノウ」①

4「ウイズアウト・ハー」①

5「スピニング・ホイール」②

6「微笑みの研究」②

7「アンド・ホエン・アイ・ダイ」②

B面

1「ユーブ・メイド・ミー・ソー・ベリー・ハッピー」②

2「モア・アンド・モア」②

3「ハイ・デ・ホー」③

4「マック・エビル」③

5「サムシン・カミン・オン」③

6「リサに恋して(お聞き、リサ)」④

7「ゴー・ダウン・ギャンブリン」④

8「エリック・サティーの主題による変奏曲 第1楽章」②

*①~④はアルバムの順番

これはベスト盤なのだが、2作目のアルバムにオープニングとエンディングに収録されていた「エリック・サティーの主題による変奏曲」をそのまま収録していることが、単なるベスト・アルバムにとどまらない雰囲気を醸し出している。エリック・サティーは今では「ジムノペディ」のメロディーもよく知られているが、当時はまだ一般的ではなく、何か格調高さを感じた。当然私もここで初めて知った。

★音源資料A Variation On A Theme by Eric Satie

そして、アル・クーパーが在籍していた①からの「アイ・キャント・クイット・ハー」が衝撃的だった。さびのメロディーのバックのゆったりとしたホーン・アレンジは明らかにシカゴとは違っていた。それが心地よくて何度も繰り返して聞いた。

★音源資料B I Can’t Quit Her

続いて同じく①からブルース、ソウル的なアルのオリジナル「アイ・ラヴ・ユー・モア・ザン・ユール・エバー・ノウ」。①では「オーヴァーチュア」の次に入るアルバム冒頭の人気曲で名曲のひとつではあるのだが、このベスト盤では敢えて「アイ・キャント・クイット・ハー」を先に持ってきたのは、私のように当時ポップからロックへと聴き方が変わって行く過渡期にあった耳にとても新鮮に響いた。次に買うアルバムは絶対に①『子どもは人類の父である』にしようと決めるきっかけにもなった忘れられない1曲になった。

★音源資料C Without Her

もう一曲①からはニルソンのカバー「彼女なしには(ウイズアウト・ハー)」。この小品は、ボサノバのお洒落なアレンジでちょっとはぐらかされた感じになったが、曲後半でのホーンが交互にソロを取る部分が聞き物。

★音源資料D Spinning Wheel

続く5曲は②からの曲。まずは、お馴染みのシングルにもなった「スピニング・ホイール」。これはラジオでかかっていたシングルとは別のアルバム・バージョンでその点では新鮮に面白く聴いた。新たなヴォーカリスト、デヴィッド・クレイトン・トーマスのペンによるユーモラスかつダイナミックな作品。今ではよく知られた彼らの代表曲だが、イントロの印象的なリフは人気TV番組だった「ウィークエンダー」のニュース紹介のジングルにもなったことで、日本中に知れ渡った曲でもある。

★音源資料E Smiling Phases

「微笑みの研究」はトラフィックのカバー。中間部で完全にジャズになってしまうところからも元メロに戻るところが面白い。「アンド・ホエン・アイ・ダイ」は作者ローラ・ニーロのカバーで、これをきっかけに彼女を一躍有名にした曲でもあった。これもまたユーモラスながら結構複雑なアレンジが施されている。じつは当時私が苦手とした、いかにも米国のバンドといったカントリー曲調なのだが、ブラスもここぞというところで活躍していて気に入ってしまった。B面に入って②からのもう1曲は「ユーブ・メイド・ミー・ソー・ベリー・ハッピー」。この曲も黒人女性歌手ブレンダ・ホロウェイの67年のヒット曲のカバー。

イントロのブラスが強烈な「モア・アンド・モア」もカバー曲だが、D.C.トーマスの強力なヴォーカルが目立つと同時に、バック・サウンドとのバランスの良さが際立っていた。中間部でのベース、ドラムスのリフからギターがうなりを上げるところも大好きだった。

②からの5曲のうち「微笑みの研究」と「モア・アンド・モア」を除く3曲はシングル・カットされ、3曲ともに全米2位を記録している。何故1位になれなかったか? という話題より、1枚のアルバムから複数のシングルがカットされていくことが話題になっていく時代でもあった。また、アルバム自体は全米1位となり、グラミー賞の「アルバム・オブ・ジ・イヤー 1969」を含む3部門を獲得している。

続いて③からは3曲が選曲されていた。「ハイ・デ・ホー」はやはりカントリー的な曲だったが、スロー・テンポで味わい深く聞かせる。曲調は「アンド・ホエン・アイ・ダイ」の延長線上にあるが、バックに配置されたブラスはさすがによく計算されたアレンジのもとにあることが分かる。ハーモニカ・ソロはスティーヴ・カッツの十八番だろうが、ここでの登場は異色に感じられた。バックのゴスペル・コーラスも新鮮だった。この曲もジェリー・ゴフィンとキャロル・キング作のカバー。「マック・エビル」はシングル・カットもされていたが、サイレンのような切れ味の鋭いイントロが印象的。D.C.トーマスの迫力あるヴォーカルが売りだが、やはりかちっと計算されたホーンのアレンジの見事さが際立っている。エンディングの唐突さはシカゴの曲にも似た部分がある。③のアルバムではこの曲の変奏曲が続いて収録しているらしく、それも聞いてみたいなと思った。

「サムシング・カミン・オン」はジョー・コッカーとクリス・ステイントン作。ジョー・コッカーの68年のRegal Zonophoneからのシングル「With A Little Help From My Friends」のB面からのカバーというのが渋い。が、当時はそんなことは全く知らず、ヴォーカル部分は迫力があるものの途中のインストはかなり本格的にジャズなのだが地味に聞こえてしまう。

そして、71年の④だが、から収録された2曲はやはりシングルになった曲。特に、このアルバムが出る直前にラジオでよく聞いていた曲だけにレコードで聞くことを楽しみにしていた。ここでも④のアルバム冒頭に収録されていた「ゴー・ダウン・ギャンブリン」がここでは、「リサに恋して(お聞き、リサ)」の後のクライマックスとして収録されていた。これもベスト・アルバムの構成上、とても素晴らしい。どちらも大好きな曲なのだが、愛らしい小品と呼べる「リサ・・・」よりも圧倒的な迫力を持った「ゴー・ダウン・・・」のほうを最後の聞かせどころとして用意したのは好判断だった。こうした工夫が見えるところに当時のCBS/Sonyの勢いがあるのだなと妙に納得してしまった。(*「ゴー・ダウン・・・」に関しては、詳細は後述)

★音源資料F Go Down Gamblin’

ラストは②のアルバム構成と同様、「エリック・サティーの主題による変奏曲 第1楽章」が再度登場し、ドアが閉まる音で終了する。

単にヒット曲を集めるベスト盤は多々あるが、構成に工夫のあるものはそう多くない。日本盤のみの企画アルバムではあるが、今改めて聞いてもよく出来たベスト盤だ。71年2月に初来日公演の際のオフショット等多数の写真も収められていて、今では貴重なレコードと言えるだろう。

聞き終えて感じたことは、BS&Tを結成したはずのアル・クーパーが何故抜けて、2枚目以降は別のメンバー構成になったのかという疑問だった。71年当時のCBS/Sonyのカタログにはアル・クーパーのソロが何枚も載っていて、BS&T脱退後にもコンスタントに活動を続けていることは知っていた。さらには脱退直後には「スーパー・セッション」「フィルモアの奇跡」「スーパー・セッションII」といったロックの歴史に残るようなアルバムも制作している。

BS&Tの4枚のアルバムが気になると同時に、アル・クーパーの位置とは一体何なのかということが私の中で大きな位置を占めるようになっていった。

◆BS&Tファースト・アルバム「子供は人類の父である」

その後、最初に買ったBS&Tのオリジナル・アルバムが「子どもは人類の父である」。当時のCBS/Sony盤は米盤レコードのようにシュリンクで密封されていた。中にどんな解説があるのかワクワクしながら開封すると歌詞カードが一枚入っているだけで他に何の情報も無くがっかりしてしまった。本当は原題の「Child Is Father To The Man」の原題の意味は、日本語で言うところのことわざ「三つ子の魂百までも」である。さらに言えば、詩人W.ワズワースが1802年に書いた「My Heart Leaps Up」という作品の中で「若者の頃の喜びをいつまでも持ち続ける」意味で用いられている。

◎画像3 Blood Sweat & Tears / Child Is Father To The Man

解説はなかったけれど、音楽的には大充実の一枚だった。1曲目の「オーヴァーチュア」は、ストリングス演奏でアルバム収録曲をメドレーでつないだ意外なナンバー。しかし、このアイディアは当時のミュージカルではオープニングによく使われた手法だったが、同時期に発表されたムーディー・ブルースの「サテンの夜(Days Of Future Past)」の冒頭でも同様の趣向を聞くことが出来る。

ここではプロデューサーのジョン・サイモンがアレンジも担当し、数々のアイディアを提供している。(ジョン・サイモンに関しては、直前にサイモン&ガーファンクルのアルバム「ブックエンズ」、ザ・バンドの「ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク」をプロデュースし、自身でも今でも名盤の誉れ高い2枚のアルバムを発表していて、超ビッグ・ネームの存在だ。)ホーンを入れたバンドというのはアルの考えだったが、ジョン・サイモンの意欲は高まり、ここではさらに12名編成からなるBS&T・ストリング・アンサンブルまで導入されている。フレッド・カテロがサウンド・エフェクトを随所に挿入し、また登場する女性コーラス隊も曲に花を添えていて効果的で素晴らしい。ゴスペル・コーラスの登場もBS&Tの特徴と言える。

感心したのはA面の流れで、「オーヴァーチュア」「アイ・ラヴ・ユー・・・」から、ティム・バックレーの「モーニング・グローリー」、アルのオリジナル「マイ・デイズ・アー・ナンバード」、ニルソンの「ウイザウト・ハー」、ランディー・ニューマンの「ジャスト・ワン・スマイル」へと続くどの曲もそのアレンジが素晴らしい。特に「モーニング・グローリー」のオープニングのホーン・アンサンブルはタイトルの「朝顔」が花開く様子が見事に表現されている。

B面がまた不思議な構成で「アイ・キャント・クイット・ハー」の良さ、凄さは述べたが、「ミーガンズ・ジプシー・アイズ」と「ハウス・イン・ザ・カントリー」というマジカルな印象の曲の存在と、間に挟まる「サムシング・ゴーイング・オン」は完全にブルースの世界。アルがもともと持っている音楽性が主体となっているが、対をなすように「サムシング・カミン・オン」が彼の抜けた後に「3」にアンサー・ソングのように収録されているのは単なる偶然だったのだろうか。

アル・クーパーは、当時既に65年のボブ・ディランの「ライク・ア・ローリング・ストーン」のオルガンを弾いていたことでよく知られていた。そのセッションにも最初はギターで参加する予定だったが、同じスタジオにいたマイク・ブルームフィールドの演奏を聞いて「こりゃ、かなわん。」と諦め、それじゃあピアノをと思ったがオルガンを弾く予定だった先輩格がピアノに乗り換えたために、結果的にオルガン担当に潜り組むことになった。レコーディング後にプロデューサーがその音色に難色を示したが、当のディランが「いいじゃない!」と言ったことで歴史に残る名曲になったという。この逸話もどこまで本当なのかわからないが、アルの積極性と運とを物語っているように思われる。

アルはBS&T結成以前にはブルース・プロジェクトの一員だったが、ジャズ・トランペッターのメイナード・ファーガソンのステージに感銘を受け、ロック・バンドにホーンを導入することを積極的に考えるようになった。もちろんそれまでもソウル、ポップ・シーンにホーンが導入された例は多々ある。しかし、彼が考えるのはジェームス・ブラウンのような歌声に被さるような肉感的なホーンではなく、理知的な存在としてのホーン・セクションの構築だった。時代は67年、やはりビートルズが「サージェント・ペッパーズ・・」をリリースする時期と重なってくる。

BS&Tのメンバーはアル、スティーヴ・カッツ、ジム・フィールダー、ボビー・コロンビーが基本ユニット。そこにトロンボーンのディック・ハリガン、サックスのフレッド・リプシゥス、トランペットにランディ・ブレッカーとジェリー・ワイスの四管が加わった8人編成だった。各人の力量の高さは言うまでもない。個人的にはジムとボビーのリズム・セクションの見事さ、そしてディックとフレッドの2人には演奏ばかりでなく各種アレンジとアイディアの具現化のための様々な活躍を成し遂げていくことでBS&Tを強力なバンドとして位置づけていった貢献度の大きさを感じている。彼ら無しではBS&Tが歴史に残ることはなかっただろうと思われる。

再び「子供は人類の父である」に戻るが、ラスト前の問題曲「プラトンとディオゲネス、フロイトの現代的冒険」の存在である。私にとってこのファースト・アルバムで一番衝撃だったのがじつはこの曲だった。ストリングスは入るがブラスは入らない。ストリングスをバックにアルのヴォーカルが淡々と歌い上げる。ビートルズの「エリナー・リグビー」を意識したような曲だ。直感的に「この曲の存在がアルをBS&Tから抜けさせた理由だ」という思いにとらわれた。後にCDになってこの曲のデモが収録されたのだが、アル一人で歌いピアノを演奏する様子を聞いてますますその感を強めた。

★音源資料G 「プラトンとディオゲネス、フロイトの現代的冒険」

アルバムの中にバンドのメンバーのソロ的な曲が入ることはよくあるが、この曲の場合はちょっと異なってくる。ジャズ、ブルース、ロックを融合したホーン・ロックの追求を目指して集められたメンバーにとって、突然アルに突き放されたような印象を与えてしまったのではないだろうか。これはあくまでも私の直感からくる想像でしかないのだけれど、その思いは今も変わらない。

結局、アルバム完成後にアルはメンバーからも会社サイドからもバンドから抜けることを要求されてしまう。バンド側としてはアルのヴォーカルの弱さをその原因として挙げられた。会社(Columbia)サイドとしては彼のそれまでのキャリア(ミュージシャンとしてだけではなく、ソングライターとしての大きな業績もある)から見て、会社の制作側に回ることを要求された。

68年4月にアルが脱退、同時にトランペットの2人、ランディ・ブレッカーとジェリー・ワイスも抜けている。

再びアルバムに戻って、最後の曲はジェリー・ゴフィンとキャロル・キングの作「ソー・マッチ・ラヴ(So Much Love)」とアルバム冒頭に呼応するような「アンダーチュア(Underture)」(これは造語としてつくられた)で締めくくられる。

◆BS&Tのセカンド「Blood Sweat & Tears」

BS&Tが本格的にその名が知られ、その影響力が大きなものなっていくのは、バンドと同名のこのセカンドアルバムからだが、メンバー交代劇もあった「子どもは人類の父である」の発表からほぼ1年後(69年初頭)に出されているということが驚異的なことと思えるのだがどうだろう。

1枚目の録音は67年の11月から12月にかけての2週間で行われ68年2月に発売されていた。じつはその時点でアルの頭の中に、「モア・アンド・モア」、「ユーブ・メイド・ミー・ソー・ベリー・ハッピー」、「微笑みの研究」の3曲のカバーを決定していたというから、早々にアイディアが整っていたということになるのだろうか。主なアレンジは残ったフレッドとディックの二人が手がけているわけだし。

◎画像4 Blood Sweat & Tears

新たなメンバーはヴォーカルのデヴィッド・クレイトン・トーマス(D.C.トーマス)、トランペットにチャック・ウィンフィールドとルー・ソロフ、トロンボーンにジェリー・ハイマンの4人。ディックはファーストでのトロンボーン担当からキーボードを主体に担当することになる。計9人の陣容。特にドラマーのボビーが連れてきたD.C.トーマスのヴォーカルが強力だった。圧倒的な声量による歌唱力、繊細な歌い方も心得ているのだから心強い。バックのブラスに負けないブラス・ロックのヴォーカリストのプロトタイプとしての存在感を示すことになる。さらに作曲能力が高いことも強みだった。

プロデューサーにはジェームス・ウィリアム・ガルシオを迎えることになり、ブラス・ロックという音楽性が音楽界で本格化する素地が固まった。ガルシオは、ホーンをポップ・ミュージックに大々的に取り入れたバッキンガムスでその名を知られ、このBS&Tの直後にシカゴの初期作を次々とプロデュースし、ヒットさせることで、ブラス・ロックの立役者という位置を高めていくことになる。

この2枚目のアルバム『血と汗と涙』が日本で発売された時の帯に記された言葉が重い。「髪を風になびかせ、肩をそらし、敢然と嵐に立ち向かう若きロックの英雄たち!! 傷つき、血にまみれながらついに手にした栄光 創造の喜びが冒険者たちの頬を熱い涙で濡らした!!」 メンバー・チェンジ後ということと、バンド名の「血、汗、涙」を組み込んだドラマチックなうたい文句。さらにジャケットデザインは見慣れたものなのだが、よく見ると古い写真の顔部分をメンバーにすげ替えたもの。どこか幻想的で芸術的な趣も感じられる。顔をうまく利用したという点ではファーストとモチーフが重なってくる。

アルバムがとにかく売れて、グラミー賞の3部門を受賞したが、その中のひとつが「ベスト・パフォーマンス」として、エリック・サティーのメロディーを利用したインストに対するものだった。クラシカルな気品を感じさせると同時に、当初目指したロックとジャズの融合が自然な形で息づいた傑作アルバムだ。ロックの歴史の中で必ず語られる作品であると同時に、ブラス・ロックという言葉をその歴史の中に定着させた作品でもある。

先ほどのベスト・アルバムに含まれた外の作品は残り3曲。アルバムに必ず1曲は入るスティーヴ・カッツのジェントルなナンバー「サムタイムス・イン・ウィンター」、ビリー・ホリディのカバー「神よ祝福を」、メンバー全員の共作。冒頭のクールなオルガンが印象的で、メンバーのソロ・パートを含むジャズ、ブルース色の強い10分を超える「ブルース パートII」。アルバム全体を通して聞くことで、新たなBS&Tの凄さを堪能することが出来る。

◆ BS&Tのサード「3」

これだけレコードが売れてしまうと次作は力んでしまうのが仕方ないところ。3作目はシンプルに「3」と名づけられ、70年7月に発表されている。今度のプロデューサーはドラマーのボビーともう一人、ロイ・ハリー。彼はサイモン&ガーファンクルのプロデュースで知られていた。(その後もポール・サイモン、アート・ガーファンクルのソロ・アルバムの制作に関わり続けることになる。)

この「3」のジャケットの曲クレジットはアレンジャーとソロ担当者の名前が記載されているのが特徴的だ。コンポーザーについてはレコード盤のセンターに記されているだけだ。元歌をどう料理しているのかが彼らの真骨頂であることのアピールのように感じられた。

◎画像5 Blood Sweat & Tears 3

本作では、大作「悪魔によせる交響楽/悪魔を憐れむ歌」がローリング・ストーンズ(ミック・ジャガー)、「悲しきスージー」がザ・バンド(リチャード・マニュアル)、そして再びトラフィックの「4万人の頭目」(スティーヴ・ウィンウッド)。あと「ハイ・デ・ホー」は先に書いたようにゴフィンとキング、さらに「ファイアー&レイン」はジェームス・テイラーという手堅いというか渋い選曲になっている。しかし、言い方を変えると地味とも言えるわけで、より本格的な音楽性を見せようという意欲の方が先走ってしまった印象を受ける。

「悪魔によせる交響楽/悪魔を憐れむ歌」を組曲形式に仕立てあげ、アレンジを担当したのはディック・ハリガン。構成はクラシック的だが、現代音楽的で前衛的でノイジーな部分も顔を出す。ただ、8分弱に収めたところに無理があったような気がする。LP片面程度を使ってもっと大胆な構成を聞きたかった。

逆にベストに収録された「マック・エビル」に続くその変奏曲はコンパクトにまとめたところがカッコ良かった。

このアルバムも最初に国内発売された時のレコードの帯が面白い。

表には売り文句として「大作「悪魔に捧げる交響楽」を含む、待望のBS&T第三作目。アル・クーパーも、J・W・ガルシオでさえも創り得なかった彼等独自の世界が展開されている。」

とあるのだが、さらに帯裏には

「実に一年半以上も待たされた、ファン待望の第三集である。その間BS&T解散説がうわさとなり、あわてたCBSが解散否定の異例の記者会見をし、新アルバムの吹き込み進行中と明らかにしてからでも、半年近い日数が経過している。新アルバムの発売を、これ程までも長く待たされ、やきもきさせられた事はいまだかつてない。第三集の出来栄えは、いずれの曲も充実していて十二分に聴き応えがある。ただ、三枚のミリオン・セラー・シングルを生み出した第二集に比べてみた場合、ややコマーシャル性に欠ける印象を受ける。言い換えると、コマーシャルなヒットを無視し、BS&Tの音楽的主張を強く押し出しているように判断出来る。ゴスペル風の「ハイ・デ・ホー」、ローリング・ストーンズの「悪魔を憐れむ歌」をシンフォニー化した「悪魔によせる交響楽」、オルゴールの効果を巧みに使った、スティービー・ウィンウッドの「4万人の頭目」などと、選曲、編曲、いずれも変化に富んでおり、楽しめる。それに、特筆したいのは、グループとしてのまとまりが、一層タイトなものになり、演奏の中に貫禄とでも表現したい、一種の風格が感じられることである。」

帯にここまで書くか・・・と思うほどの文字数だが、これは評論家として大物だった福田一郎さんがアルバムによせた一文を丸ごと掲載したものだった。

結果的にアルバムは8月に全米1位を2週記録。シングル・カットした2曲は「ハイ・デ・ホー」が14位、「マック・エビル」が29位と前作には及ばないが、まずまずの成績を収めている。

個人的に特に気に入っている曲が2曲。

ひとつはディックとスティーヴの共作の「The Battle」。メインとなる楽器がディックの奏でるハープシコード。ヴォーカルがスティーヴ。これまでの彼らの世界観と異なったような印象だが、私の中ではファーストのアルの弾き語り「プラトンとディオゲネス、フロイトの現代的冒険」と重なってくる。ただ違うのは、中間部でBS&Tらしいブラスがしっかりと重厚に加えられていること。

★音源資料H The Battle

そしてもう1曲はトラフィックのカバー「4万人の頭目」。この曲を取り上げたこと自体じつに渋い選曲なのだが、そのアレンジの凝り方がすごい。イントロとエンディングをオルゴール仕立てにして、メロディーはバルトークの「バラード」だ。テーマ・メロディーはオリジナルと同じトラフィックそのものなのだが、ブラスのリフはプロコフィエフの「キージェ中尉」。さらに中間で即興のように挿入されるピアノ・ソロがセロニアス・モンクの「アイ・ミーン・ユー」。ルー・ソロフのトランペット・ソロもオリジナルの「エチュード」となっていて、5分弱の中にそれらをすべて感じ取れることが楽しい。

★音源資料I 40000 Headman

厚いダブル・ジャケットに包まれた表面の写真も開くと全貌が分かって見事(是非、開いてみて下さい)だったし、内ジャケットに散りばめられた写真も、レコーディング時のショットが多く、アルバムを聞く上での参考になりありがたいものだった。

◆BS&Tの4枚目 「BS&T 4」

4枚目は71年6月に発売された。前作でトロンボーンを担当していたジェリー・ハイマンが1月に脱退、替わりにデイヴ・バージェロンが参加していたが、彼はトロンボーンとチューバも吹くことから音としての低域が明らかに厚くなった。BS&Tは2月に初の来日公演も行ったが、その時にも彼は一員として参加していた。

◎画像6 BS&T 4

日本では「BS&T 4」は71年8月に発売された。アルバム・ジャケットは最初に雑誌で告知を見た時、未完成のように思えたのだが、現物を見るとそのままで驚いた。よく見ると数学的な図形配分の中に文字を表わしたデザインで、これはこれで完成形だった。白を基調としたシンプルなデザインだが、じつは3面開きで、内側全面にメンバーの勇姿を見ることが出来る。計算されたアレンジと洗練された演奏を聞かせるBS&Tらしいデザインとして今となってはとても好意的に受けとめることが出来る。

このアルバムの一番の特徴は、カバー曲が全12曲中2曲しかないこと。オリジナル曲が大幅に増えている。この作品のプロデューサーのひとりであるドン・ヘックマンによると、アルバム制作の最初のミーティングからその方向を目指したということだ。(プロデュースには前作に続いて、ロイ・ハリーとメンバーのボビー・コロンビーも関わっている。)約半年間、各メンバーが曲作りを続けたというが、最終的にアルバムに収録されたものはスティーヴ・カッツの曲が共作も含めて5曲ある。D.C.トーマスも3曲。

その中で、何といってもトーマス作のオープニングの「ゴー・ダウン・ギャンブリン」が印象的。トーマス自身もBS&Tに参加して初めてリード・ギターを演奏しているのだが、スティーヴ・カッツとのバトルもじつに痛快だ。ブラス・ロックのひとつの行き着き先となる「ブラス・ハード・ロック」と呼んでいい曲。もちろん、ブラスの構成力と演奏も見事。特に新たに加わったデイヴ・バージェロンのチューバの威力もすごい。夏の暑い日に大音量で聞いたら暑気払いになることは間違いない。私にとってもG.F.Rやマウンテンと並んでこの曲は昔から夏の定番である。先にも触れたように、アルバムから最初にシングル・カットされた。

続く「カウボーイとインディアン」がまた素敵なナンバー。ゆったりとした落ち着きを感じさせる曲で、BS&Tは大人のバンドであることを認識させられる。この曲はディック・ハリガンとテリー・カークマンの共作曲で、後者は米ソフト・ロックの雄アソシエーションのメンバー。ハリガンとのつながりはよく分からなかったのだが、その共作という事実が個人的に実に嬉しい。

3曲目はアル・クーパーの「洗礼者ヨハネ(John The Baptist-Holy John)」。BS&Tを結成したアルとの確執がなくなったことを感じさせるようでこれも嬉しかった。

★音源資料J 洗礼者ヨハネ(John The Baptist-Holy John)

そして、2曲のカバーのうちの1曲はホランド・ドジャー・ホランド作の「君に腕に包まれて(Take Me In Your Arms)」。その後ドゥービー・ブラザーズのカバーとしても有名になる曲だ。

他にもスティーヴ・カッツの充実ぶりが窺える「山の頂に」「ヴァレンタイン・デイ」「フォー・マイ・レディ」が忘れられない名曲として印象深い。さらにはA,B各面の終わりにはフレッド・リプシウスのインスト曲「ア・ルック・トゥ・マイ・ハート」が2パターン収録され、アルバムのアクセントとなるジャズ的な香りを十分に感じさせている。

このアルバムは発売された1年後の73年の夏に米盤を手に入れたのだが、これもまた思い出して今も時々取り出してLPで聞く作品にひとつだ。私にとってはファーストと並んで名盤と評価したい。

結局「BS&T 4」を出した後、D.C.トーマス、フレッド・リプシウス、ディック・ハリガンといった中心人物が抜けてしまう。看板ヴォーカリストに、編曲の中心を担っていた重要な3人がいなくなる場面を迎えながらも、オリジナルメンバーのボビー・コロンビー、スティーヴ・カッツ、ジム・フィールダーが中心となり新たなメンバーを得て、翌72年『ニュー・ブラッド』を出した。それまでの4枚とは肌合いが違っていたが、私は国内盤で新譜として買った。このことについては次回触れてみたい。

◆アル・クーパーのソロ・アルバム

BS&T脱退後のアル・クーパー絡みのアルバム・リリースはすごかった。BS&Tが4まで出す間に7枚のアルバムがリリースされたことになる。

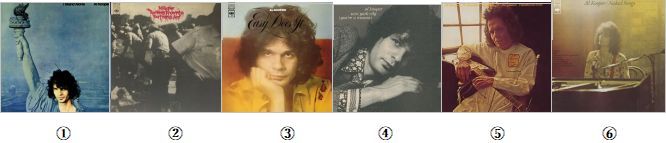

◎画像7 Al Kooper A群

a. Super Session /Mike Bloomfield +Al Kooper+Stephen Stills CS 9701 (’68)

b. The Live Adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper (’68)

c. Kooper Session /Al Kooper introduce Suggie Otis CS9951 (’69)

「スーパー・セッション」というロックの演奏形態の新たな言葉を生んだ『フィルモアの奇跡』を含む上記3作品はちょっとブラス・ロックという文脈からは外れてしまう。

アルがその実力を認めたギタリストとの共演の意味合いが強く、ブルース・ロックの世界が記録されている。マイク・ブルームフィールドとシュギー・オーティスという素晴らしいギタリストとアルが共演することで紹介するというレコード会社制作スタッフとしての働きをしながら、自らも演奏すること自体を楽しんでいる。

『フィルモアの奇跡』(b.)が2枚組ながら大ヒット作となり、今も名盤として受け継がれてきていることはただただ感嘆するだけだ。ただ、私自身これらのアルバムの良さが分かったのはずっと後になってからのことだった。

◎画像8 Al Kooper B群

①I Stand Alone CS 9718 (’68) ②孤独な世界-You Never Know Your Friends Are CS9855(‘69)

③Easy Does It (’70) ④紐育市(お前は女さ)-A New York City (You’re A Woman) (’71)

⑤早すぎた自叙伝-A Possible Projection Of The Future (’72) ⑥赤心の歌-Naked Songs (’72)

しかし、完全なソロ作になるとその音楽性は違ってくる。特にBS&T脱退後に出された①では、彼の中でくすぶっていたBS&Tとしてやりたかったことがずいぶんと見えてくる。まずタイトルに象徴的だが、「僕は一人で立っている」と脱退直後の状況を説明し、それでもそのタイトル曲では明るい曲調で彼なりのブラス・ロックの世界を展開する。女声コーラスも配置し見事にまとめ上げている。

★音源資料K Al Kooper /I Stand Alone

アルバム自体はサウンド・コラージュを散りばめその間を縫うように曲が配置されるという独特の作りなのだが、愛すべきアルバムだ。トラフィックのカバー「カラード・レイン」もあるし、鶏の鳴き声も登場するし、完全にBS&T的な印象を持っている。さらに、ジャケットに描かれた「自由の女神像」になぞらえた彼の姿は、そのままCBS/Sonyが打ち出した「ニューロック」戦略の文字通りの旗印となって広く知られていた。

②ではジャケットこそ時代的な背景に彩られた物騒なものだが、こちらもBS&Tの続きとしてやりたかったことをアルの解釈で進めていったものと思われる部分が強い。ブラスを中心としたビッグバンドが、ロックはもちろんブルース、R&B、ドゥ・ワップ等様々な音楽を演奏しているような感じ。いたるところにアルのマジカル・ポップ・ワールドが炸裂している。③ではその思いがさらに広がり2枚組という大作になった。

④⑤は、71年に11、12月にロンドンで録音した曲を含んでいるのだが、ここで特筆したいのはメロトロンの使用。ジャケットのクレジットにはそのメロトロンの使用に関して「Thanks to Gus Dudgeon and Spring」と記されている。これはNeonからアルバムを出したあのトリプル・メロトロンで有名な「Spring」のことだ。そのアルバムはガス・ダッジョンがプロデュースしていたのだから間違いない。

プログレ・ファンなら気になるトリヴィアのひとつになるだろう。特に④のタイトル曲「紐育市(お前は女さ)」は全編メロトロンに彩られた素晴らしい曲なので、是非聴いてみてほしい。

★音源資料L Al Kooper / New York City

もうひとつは、「BS&T 4」でカバーされた「洗礼者ヨハネ(ホリー・ジョン)」が続けて収録されている。ブラス・アレンジがアルのバージョンとBS&Tのカバーとがよく似ていて、そう考えるとBS&Tからアルへのオマージュという見方も出来て興味深い。

そのジャケットから驚かされた⑤「早すぎた自叙伝」、そして名曲「ジョリー」を含むことから今も人気が高い⑥「赤心の歌」はブラス・ロックから離れ、内省的で懐疑的なシンガー・ソング・ライター然とした部分もあるが、今でも聴かれるべき名作出ると断言できる。

後になって考えると、BS&T結成当時は、アル一人が子供のような感性を持っていて、他のメンバーは皆大人だったように見えてくる。結局他のメンバーが、折角ジャズとロックを融合させた新たな音楽の想像を目指そうとアルの思いに同意したが、その子供のような感性に振り回されるのを嫌ったということなのだろう。

**********************************************

ブラス・ロックの創始者としてシカゴと並び評価されているBS&Tだが、まとまった記事をこれまでに見たことがない。シカゴの初期のインパクトの強さに比べ、どこか大人の雰囲気を持ったバンドという評価はあるものの、その実体は正しく評価されてきたとは思えない。

そんな思いから取り組みはじめたものの、こうして記事にするにあたってやはり切り口の難しさを大きく感じた。

ベスト盤から紹介をはじめるという今回の試みも、迷いを持ちながらすすめたというのが本音だ。当時のブラス・ロック・シーンを包括する意味では、まずBS&Tを・・・という思いばかりが強かった。結局初期をまとめただけではあるのだが・・・

次回は、そのシカゴと、当時日本でリリースされていた他のブラス・ロック・グループを紹介しようと考えていたのだが、中心にしようと思った肝心のシカゴの「カーネギー・ホール」のライヴ完全版のリリース遅延が伝わってきたので、どうしようかな?

と書いている間に、札幌でも最高気温が21年ぶりの35度が記録されてしまった。頭がくらくらします。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第1回 Capability Brownを中心にコーラス・ハーモニーの世界を 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第1回はコーラス・ハーモニーをテーマにプログレ作品をご紹介します。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第2回 そうか、1968年からもう50年が経ったのか。その頃の一発屋の歴史の面白さ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第2回は50年前の1968年ごろに音楽シーンを賑わせた愛すべき一発屋にフォーカスしてまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第3回 「スカイライン・ピジョン」のメロディーにのせて ~Deep Feeling の正規再発を祝し~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第3回は、ことし未発表音源を含むボーナス・トラックと共に再発された、ブリティッシュ・ロックの逸品DEEP FEELINGの唯一作を取り上げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第4回 「68年の光り輝く(?)日」~ 68年の夏に思いを馳せて 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第4回は「1968年の夏」をテーマにしたナンバーを、氏の思い出と共にご紹介していきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第5回 「70’sUKポップの迷宮」に潜む凄さを味わってみませんか? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第5回は今年4月にリリースされた再発シリーズ「70’sUKPOPの迷宮」の、ニッチすぎるラインナップ20枚をご紹介していきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第6回 ポップ・ヒットの影に隠れた叙情性の誘惑「語られない物語~Stories Untold」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第6回は氏にとって思い出深い一枚という、イアン・ロイド&ストーリーズの『トラベリング・アンダーグラウンド(Travelling Underground)』の魅力に迫っていきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第7回 忘れられない一発屋伝説2 ヴィグラスとオズボーン/秋はひとりぼっち ・・・思い出の大ヒット曲と、アルバム“Queues”の魅力 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第7回は一発屋伝説の第2弾。72年に日本のみで大ヒットした、ヴィグラスとオズボーン「秋はひとりぼっち」を中心に取り上げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第8回 「12月に聴く名盤 クォーターマスの幻想①、2013年版は聞いたかい? 思い出と共に再び」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、英国キーボード・ロックの金字塔QUATERMASSの70年作!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第9回 「クォーターマスの幻想② その周辺を探る旅(Spin Off)~ Ann OdellとShawn Phillips」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンに迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第10回「クォーターマスの幻想③ Spin Offその2 ~Paul Buckmaster とPete Robinson~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンの活動を追います。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第11回 「クォーターマスの幻想④ Spin Offその3 ~ハード・ロックの側面から John Gustafson & Mick Underwood~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。4回にわたりお送りした英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASS編も今回がラスト。ベーシストJohn GustafsonとドラマーMick Underwoodの活動に焦点を当てて堀下げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第12回 忘れられない一発屋伝説③ ♬ 元号がひとつ変わる前に、平成の前の「昭和」の洋楽をふりかえる ♬「明日なき幸せ」に、「孤独の『夜明け』のヒッチハイク」・・・何のこっちゃ? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。英国ポップ・シーンの華麗なる「一発屋」グループ達にフォーカスいたします♪

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第13回 『プロローグ』(はじまり)の幻想と『燃ゆる灰』の陽光の狭間に見える「港の光景」 ~ 新生ルネッサンスと呼ばれたバンドについての個人的な思い出から ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、第2期ルネッサンスの1st『プロローグ』と2nd『燃ゆる灰』!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第14回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 前編 ~ 共に(Together)、今を生き(Now)、いつか幻へ(Illusion) ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第14回は、キース・レルフが率いた第1期ルネッサンス~イリュージョンをディープに掘り下げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第15回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 後編 ~燃えているものは灰にあらず、キャンドルの醒めた炎~ オリジナル・ルネッサンスの回答としてのイリュージョン From “Ashes Are Burning” To “Candles Are Burning” 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第15回は、キース・レルフにフォーカスしたコラムの後篇をお届けします!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第16回 Mark-Almondの世界①(初期3作品とその周辺から) ~名盤『復活(Rising)』の個人的な思い出がすべてのはじまり 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第16回は、英国ロックの名グループMARK-ALMONDの魅力に迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第17回 Mark-Almond の世界② ~75年ジョン・マークのソロからバンド活動の再開へ、 そして転がり出たリフ・ラフの世界の驚き~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第17回は、英国ロックの名グループMARK-ALMONDをフィーチャーした後篇をお届け!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第18回 英国Dawnレーベルの秘宝たち① 今改めて評価したいジョーンジー(Jonesy)~決して表舞台に出てくることがなかった不遇のメロトロン・プログレッシヴ・ロック・バンド 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第18回は、70s英国プログレの好バンドJONESYの魅力を掘り下げます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第19回 英国Dawnレーベルの秘宝たち②「光」と「影」を表現しながら神話と伝説を奏で、自ら「伝説」となった北アイルランドのFRUUPP ~ 全曲解説 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第19回は、北アイルランド出身の愛すべき名グループFRUUPPの全曲を解説!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第20回 忘れられない一発屋伝説 4 アース&ファイアーの『シーズン』と、マッシュマッカーンの『霧の中の二人』 ~1970年後半から1971年初頭にかけての日本での大ヒットから~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。70年代初頭に日本でヒットを飛ばした2つのグループについて深く掘り下げてまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第21回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力③ プログレ、ジャズ・ロック、ハード・ロック編を「よもやま話」風に~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWNの作品群をディープに掘り下げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第22回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力④ ~フォーク、フォーク・ロック編(A) アコースティック感に的を絞って~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWNの作品群を、アコースティカルなグループに絞って掘り下げます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第23回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力⑤ 全アルバム紹介の総括編 ~ Dawnならではの面白さを再確認してみませんか? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWN特集の最終回。これまで紹介していなかった作品を一挙にピックアップします!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第24回 マシュー・フィッシャーのオルガンに魅せられて① ~春霞に立ち上るプロコル・ハルム「青い影」の幻影 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、プロコル・ハルムによる英国ロック不朽の名曲「青い影」の魅力にディープに迫っていきます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第25回 マシュー・フィッシャーのオルガンに魅せられて② ~プロコル・ハルムからソロへ 「青い影」の跡を追って 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第26回 2020年不安の中で夏に向かう今だからこそ、改めて聞き直したい圧倒的な叙情性を持つ名盤 ~『Focus/Moving Waves』と『Sebastian Hardie/Four Moments』~ 文・後藤秀樹

ベテラン音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第27回 ポップ・シーンに登場したハード・ロックに潜む音楽性再考 ① ~圧倒的なハード・サウンドとそれだけではない叙情の魅力、G.F.R~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、アメリカを代表するハード・ロック・バンドGRAND FUNK RAILROADの魅力に迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第28回 ポップ・シーンに登場したハード・ロックに潜む音楽性再考 ② ~緻密に構築された楽曲の魅力、マウンテン~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、前回取り上げたG.F.Rとともにアメリカン・ハード・ロックを象徴するグループMOUNTAINの魅力に迫っていきます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第29回 Many Faces of Mandalaband ① ~ 今も褪せない『曼陀羅組曲』の圧倒的な魅力 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、中国によるチベット侵攻を題材にしたコンセプト・アルバムの傑作、マンダラバンドの『曼荼羅組曲』の魅力にディープに迫っていきます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第30回 Many Faces Of Mandalaband ② ~デヴィッド・ロールのマンダラバンド奇跡の2枚目『魔石ウェンダーの伝説』、 そして76~78年にかけてのBJH、Woollyとのシンフォニックな関係性~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。マンダラバンドの2nd『魔石ウェンダーの伝説』の話題を中心に、本作に参加したバークレイ・ジェームス・ハーヴェストとの関連までをディープに切り込みます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第31回 Many Faces of Mandalaband ③ リアル・インディ・ジョーンズとなったDavid Rohlが仕掛けた Mandalabandの壮大な歴史絵巻 ~Woollyが最後まで携わった壮大なシンフォニック・ワールド~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。マンダラバンドを取り上げる全3回のラストは、デヴィッド・ロールとウーリー・ウルステンホルムの2人の関係を中心に、21世紀に復活を果たしたマンダラバンドの活動を追います。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第32回 12月に聞く名盤、クリスマスが来ると思い出すムーディー・ブルースの『童夢』 ~2020年、特別な思いで聞くクリスマス・キャロル~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、クリスマスの時期に聴きたくなる、ムーディー・ブルースの代表作『童夢』の魅力を紐解いていきます☆

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第33回 丑年の始まりに『駱駝(Camel)』と『砂漠の隊商(Caravan)』の話をしよう ~その1 キャメルの70年代 ①~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。2021年の第1回目は、英国プログレの実力派バンドCAMELにフォーカス。結成~活動初期の足跡を辿ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第34回 丑年の始まりに『駱駝(Camel)』と『砂漠の隊商(Caravan)』の話をしよう ~その2 キャメルの70年代②(+α)~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に続き、英国プログレの人気バンドCAMELの足跡を辿ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第35回 丑年の始まりに『駱駝(Camel)』と『砂漠の隊商(Caravan)』の話をしよう ~ その3 キャラヴァンの70年代 ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。デビュー~70年代におけるキャラヴァンの軌跡を追います。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第36回 カルメン(Carmen)が魅せた幻惑のロック・フラメンコ ~今も褪せることのない衝撃の音世界!!!~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。フラメンコ・ロックの代表的バンドCARMENの足跡をたどります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第37回 忘れられない一発屋伝説5 クリスティーの「イエロー・リバー」 ~ ジェフ・クリスティーとカルメン、キャパビリティー・ブラウンの関係 ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。「忘れられない一発屋伝説」、今回はクリスティーのヒット曲「イエロー・リバー」にスポットを当てます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第38回 すごい世界を発見 !! 北の大地から現在形として発信された驚きのジャズ・ロックの世界 Nonoyaレーベル 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は少し趣向を変えて、北海道発のジャズ/アヴァン・ロック系レーベル、nonoyaレコーズの作品に注目してまいります!

AL KOOPERの在庫

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!