COLUMN THE REFLECTION 第15回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 後編 ~燃えているものは灰にあらず、キャンドルの醒めた炎~ オリジナル・ルネッサンスの回答としてのイリュージョン From “Ashes Are Burning” To “Candles Are Burning” 文・後藤秀樹

2019年7月5日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム

タグ:

第15回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 後編

~燃えているものは灰にあらず、キャンドルの醒めた炎~ オリジナル・ルネッサンスの回答としてのイリュージョン From “Ashes Are Burning” To “Candles Are Burning”

画像① Air-Mail盤 Enchanted Caress

◆オリジナル・ルネッサンスから新生ルネッサンスへの流れ

70年にオリジナル・ルネッサンスのメンバーがすべていなくなり、急ごしらえのメンバーが集められ、ルネッサンスとして活動を続けていた。後につながるメンバーはジョン・トウト(John Tout)とマイケル・ダンフォード(Michael Dunford)のみ。女性ヴォーカリストに関しては、71年初めにアニー・ハズラム(Annie Haslam)がオーディションで正式参加が決まり、アニーを加えたそれまでのメンバーでウィッシュボーン・アッシュ(Wishbone Ash)とスタックリッジ(Stackridge)とのツアーに出かける。ツアー後、ベーシストに関してダニー・マクロック(Danny McCulloch)→フランク・ファレル(Frank Farrell)→ジョン・ウェットン(John wetton)(!)へと次々と交代劇を続いた。アニーが加入した時点でマネージャーになっていたマイルス・コープランド(Miles Copeland)は、新たなルネッサンスを画策することを決め、アニーとトウト以外をクビにした。ただ、ウェットンに関しては他からのオファー(モーグル・スラッシュ後、ファミリー参加の前夜辺りか? その後キング・クリムゾン)を引き受けたため、ごく短期間の在籍だろう。それを裏付けるようにルネッサンスのベーシストのオーディションに関してはいち早く行われ、そこでジョン・キャンプ(Jon Camp)を迎えることになる。

画像② John Wetton & Annie Haslam

ドラムスにはジンジャー・ディクソン(Ginger Dixon)の名が挙がるものの、すぐにテリー・サリヴァン(Terry Sullivan)へと交代する。彼もメロディ・メイカーの告知を見てオーディションを受けた一人だった。同じ場面にゴング(Gong)のピップ・パイル(Pip Pyle)がいたというのも面白い。

そうなると、ギターのマイケル・ダンフォード(Michael Dunford)はどうなったのかということが気になるが、彼はギタリストしてではなくバンドのコンポーザーとして残ってもいいという指示だった。選ばれたギタリストはミック・パーソンズ(Mick Parsons)だったのだが、彼は間もなく交通事故で亡くなるというアクシデントに見舞われる。(その際のエピソードは昨年出されたEsoteric盤『Prologue』に詳細に綴られている。)そのために、新たなオーディションが行われロブ・ヘンドリー(Rob Hendry)を迎えることになる。

結局、女性ヴォーカルとピアノ以外は全員入れ替えとなり、『プロローグ(Prologue)』の制作に向かうわけだ。

◆オリジナル・メンバーのその後の活動

そうした流れの中で、オリジナル・ルネッサンスのメンバーは地味ながらも粛々と活動を続けていた。

ジム・マッカーティー(Jim McCarty)は、女性ヴォーカルのオーディションに立ち会い、アニーを推薦した。彼女を押したことが大正解だったのはその後の活躍を見ると十分に理解できる。マッカーティーは自分で曲を作り続けていた。71年のジェーン・レルフ(Jane Relf)のシングル“Without A Song For You / Make My Time Pass By”(Decca F 13231 1971)の作曲も手がけている。特にA面は作詞にベティー・サッチャー(Betty Thatcher)を迎えての共作だ。

Jane Relf / Without A Song From You

サッチャーとの仕事はセカンド・アルバム”Illusion”での「ラヴ・イズ・オール(Love Is All)」、「パスト・オービッツ・オブ・ダスト(Past,Prbits Of Dust)」にはじまっている。サッチャーはジェーンの友人で、ジェーンがコーンウォールに引っ越してからのつきあいだった。面白いのはメンバーとの関わり方で、膝をつき合わせての仕事ではなく手紙でのやり取りが中心だったということだ。いいメロディーが浮かぶとマッカーティーはカセットに録音しサッチャーに送る。それを聞いてサッチャーが歌詞を書いてマッカーティーに送り返してくる。そんな感じだった。とにかくサッチャーの仕事は早く、マッカーティーがテープを送ったら3日後には歌詞が届くといった具合だ。マッカーティーはダンフォードにも彼女を紹介し、新生ルネッサンスでの共作曲が次から次へと生まれていくことになる。

画像③ Shoot

マッカーティーは、73年自分で書きためた曲をもとにシュット(Shoot)というグループを立ち上げ、EMIからアルバム『オン・ザ・フロンティア(On The Frontier)』も発表する。そのタイトル曲は、新生ルネッサンスに提供され、そのお返しとしてジョン・トウトもシュットのアルバムにピアノで1曲参加している。しかし、残念ながらシュットは成功しなかった。そんな中ではあるが、新たなルネッサンスが軌道に乗ってきたことを確認し、マッカーティーはそのルネッサンスとの関わりに終りを告げることになる。(最終的には75年に発表された『運命のカード(Turn Of The Cards)』に収められた「わたしには解からない(Things I Don’t Understand)」でのダンフォードとの共作提供までということになる。)

SHOOT / On The Frontier

ジェーン・レルフに関しても結構活動が確認できる。ルネッサンスを含めてその後の長いキャリアを俯瞰できるCDがリリースされているので便利だ。

画像④ Jane Relf’s Renaissance

“Jane’s Renaissnce/The Complete Jane Relf Collectin”

(米Bell and Whistle JRJRC 196995 2003 → 米Renaissance RMED-384 2008)

この中には、紹介した71年のシングルも含まれているし、驚いたのはアニーの歌唱でお馴染みの「カーペット・オブ・ザ・サン(Carpet Of The Sun)」も含まれていたことだ。また、70年代前半に取り組んだセッションの中から“Gone Fishing”が収録されている。これはジェフ・ウェイン(Jeff Wayne)の作曲、アレンジによる冷凍食品のプロモ・セッションのようだが、これが素晴らしい。

Jane Relf / Gone Fishing

前に紹介したヴィグラスとオズボーン(Vigrass & Osbourn)の名曲「秋はひとりぼっち(Foever Autumn)」にも似て、ジェーンの歌唱はもちろん、ウェインのクール・ポップな曲調に絡むストリングス・アレンジも見事だ。アコースティック・ギターにはクリス・スペディング(Chris Spedding)が客演している。ジェーンは他にもCMの仕事をしているというから、それらの音源も見つかるといいのだが。

画像⑤ Keith Relf Produce 作品1

キース・レルフは、ハンター・マスケット(Hunter Muskett)のBradleyレーベルからの最初のアルバムをプロデュース。その後、メディスン・ヘッド(Medicine Head)の2枚目をプロデュースするが、3枚目の「ダークサイド・オブ・ザ・ムーン(Dark Side Of The Moon)」(!)ではプロデュースのみならず、ベーシストとしてバンドに加わってしまう。どちらも、アコースティック寄りのバンドで、レルフの方向性はヤードバーズ脱退直後のTogetherのように、やはりそこに向かっているかと思えた。

ただ一方で73年には、サターナリア(Saturnalia)という黒魔術的バンドのアルバムや、女性ヴォーカリスト、マンディ・モア(Mandy More)のシングルをプロデュースするあたりに、ルネッサンスでの経験を意識していたようにも思える。

Saturnalia (Matrix TRIX 1SP) 1973

Mandy More Every Mother’s Child/Blue Seasons (Philips 6006 542)1973

画像⑥ Keith Relf Produce 作品2

ここで、特にマンディ・モアについて2009年に英Snbeamから再発された2枚組を紹介しておきたい。これまで日本だけでなく英本国でも知られていた存在とは言いがたいが、ポップスよりではあるがなかなか魅力的な曲が満載なのだ。CD1には72年のオリジナル・アルバムとボーナスのシングル音源が5曲(もちろんレルフがプロデュースした2曲も含んでいる。さらに驚きはCD2が丸ごとデモ音源)。ジャケットはKeefだ。

Mandy More / Every Mother’s Child

ルイ・セナモは、コラシアム(Colosseum)の『ドーター・オブ・タイム(Daughter Of Time)』に参加する。しかし、コラシアムという大きな存在のバンド内では自分が自由に演奏できる環境ではなかったということで脱退。その後、いくつかのバンドを経るが、英国出身ながらドイツでの人気が高かったスティームハマー(Steamhammer)に加わる。スティームハマーは、ブルース・ロックをそのスタートで聴かせていたが、アルバム毎に音楽性を変化させ、セナモが加わった4作目で最終作となる72年の『スピーチ(Speech)』ではまた独特でダークな世界観を創りあげた。しかし、同アルバムでドラムを担当したミッキー・ブラッドリー(Micky Bladley)がアルバム発売前に白血病に倒れ、急死してしまう。残ったメンバーのマーティン・ピュー(Martin Pugh)とセナモは、新たなメンバーを集めAxisとしてスタートさせようとしていた。そんな中でセナモはレルフから連絡を受ける。レルフがカリフォルニアにいることに驚きもしたが、セナモはマーティン・ピューを伴ってアメリカに向かうことになる。

画像⑦ Colosseum Daughter Of Time Steamhammer/Speech

ルネッサンスの公演に関して聴衆との意識のズレを感じた辛い体験はあったものの、レルフにはヤードバーズ時代の思い出を含め、やはりアメリカで成功するということの重要性が十分に分かっていたのだろう。

◆アルマゲドンの誕生

レルフは、スティームハマーを母体として新たなバンドを作ろうと考えていたようで、ドラマーのミッキーが亡くなったことをとても残念がっていた。新たなドラマーを誰にするかは結構難航したようだ。最終的にはジョニー・ウィンター(Johnny Winter)のバンドにいて、キャプテン・ビヨンド(Captain Beyond)でも印象的なプレイを聞かせていたボビー・コールドウェル(Bobby Caldwell)が加わることになる。

そしてセナモのハード(The Herd)時代の仲間、ピーター・フランプトン(Peter Frampton)の計らいで彼のマネージャーであったDee Anthonyと、そしてA&Mレコードと契約が取れたことが何よりも大きなことだった。フランプトンはソロ5作目『Coms Alive』で76年に大ブレイクするのだが、彼自身も70年代に入って地道にA&Mでアルバムをコンスタントに出していた時期だったために周囲から信頼されていたことが想像できる。

しかし、リハの最中はドラッグが漂う中での演奏となり、レルフの体も呼吸器系の不調から万全ではなかったようだ。A&Mからは金銭的にも万全の計らいを受けていたのだが、そうした環境から抜け出すために英国に戻ってレコーディングすることを決める。74年の秋にオリンピック・スタジオでアルバムの録音をするが、隣ではレルフの旧友ジミー・ペイジのレッド・ツェッペリンが次のアルバムのレコーディングを行っていた。(時期を考えると『フィジカル・グラフィティ』だろう)

録音後、75年カリフォルニアに戻ってアルバムの発売を待ち、プロモーションを試みるのだが、たった2回ハリウッド・クラブでギグを行っただけで頓挫してしまう。エリック・クラプトンとの共演も考えられていたが、ちょうどクラプトンにとっても活動休止期間からの復帰作『461 オーシャン・ブールバード』のプロモにあたる重要な機会であり、レイドバックで語られる彼とアルマゲドンとの音楽性の違いから実現しなかった。

そうした出来事が次々と重なり、明らかにレルフの体調は悪化していった。

隣のスタジオで快進撃を続けるペイジの様子、そしてクラプトンの復活を見て、昔の仲間の元気な様子に喜ぶと同時に、自分の置かれた立場との差に慄然とした思いに立ったレルフの心情は分かる気がする。

アルマゲドンのアルバムは無事発表され、プレスからは高評価を受けたものの売り上げには結びつかなかった。それは、75年という時代のせいだろう。ハード・ロック。ヘヴィ・ロックと呼ばれるものの全盛期は過ぎていた。世の中はニュー・ウェイヴ、パンクに向かっていた。

画像⑧ Armageddon

ここでまた個人的な話になるが、私はアルマゲドンのアルバムは米盤が出た時に新譜として買うことができた。一見してこれが新譜かと思えるほどとても地味なジャケットだったが、なぜか気になった。LPの裏には簡単な紹介文があり、レルフとセナモの名前と元ルネッサンスという言葉が並んでいる。そしてキャプテン・ビヨンド(Captain Beyond)にいたボビー・コールドウェルが参加している。

たまたま持ち合わせもあったので反応してレジに向かって行った。

A面1曲目の「肉食鳥(Buzzard)」を聞いて、まずその音圧に圧倒されながらも「あれっ」と思った。2週間ほど前に買ったアルバムに同じフレーズ(リフ)が出て来たのを思い出したのだ。そのアルバムとはスティームハマーの独Brain盤 “This Is Steamhammer” という2枚組だった。

入手した時にはドイツのバンドのベストだろうと見当をつけたのだが、曲目が掲載されてはいるものの、どういう構成なのか見当がつかなかった。(結局、英国のバンド、スティームハマーの3作目『マウンテンズ(Mountains)』と4枚目『スピーチ(Speech)』の2作品をそのままカップリングしたものだと分かったのは後になってからだ。)

そして『スピーチ』のA面にあたる組曲のパート2「Battlement」が、アルマゲドンの「Buzzard」のリフにそのままつながっているのだ。ピューが自分の持ちネタであるリフを持ち込んだのだろう。ただ圧倒的にアルマゲドンのほうがカッコよかった。でもレルフのヴォーカルはがんばっているのだが、やはりハード・ロック向きではないように感じた。後半のハープ演奏のほうが彼の本領発揮だろう。そして、コールドウェルのドラムの凄さは圧倒的だった。彼が在籍していたキャプテン・ビヨンドの最初のアルバムはメロディーも演奏も曲の展開・構成も気に入っていたのだが、アルマゲドンもその路線に近い音楽性という感じがした。

2曲目の「シルバー・タイトロープ(Silver Tightrope)」は、一転してメロディアスなバラード・タイプ。これはレルフの持ち歌のひとつで、「スウィート・ドリームス(Sweet Dreams)」という名でデモも残されていることがわかった。とにかくピューのギター・ソロが素晴らしい。中間部ではジャケットの「焼き尽くされた戦場のオレンジ色の日没の情景」の太陽が一層その色彩を強めるような、力強いその叙情的な風景。耳を澄ますとグロッケンとチェロの音色の確認できる。その挿入も効果的だ。

Armageddon / Silver Tightrope

3曲目「未来への小径(Paths And Planes And Future Gains)」も、リフを中心としたハード・ロック。セナモのベースもイントロから存在感を見せつける。幾重にも重なるピューのギターもコールドウェルのドラムスとのコラボレーションが凄い。コールドウェルのドラミングは、手数が多いのに一音一音がクリアで気持ちいい。曲のラスト近くで一瞬叩かれるティンパニも効果的。こうした細かい部分にも配慮した構成がいい。

B面に移ると、軽いノリの(しかし8分間もある)『ラスト・スタンド・ビフォア(Last Stand Before)』、途中からのピューのギターとレルフのハープ・ソロの掛け合いは聞き物だ。そして4つのパートに分かれた組曲『真夜中の太陽(Basking In The White Of Midnight Sun)』と続いていく。この構成はスティームハマーの「Speech」や、キャプテン・ビヨンドのアルバムにもつながる構成だが、もっとブルージーな音楽だ。レルフのヴォーカルの存在感も感じられるのだが、それ以上にバックの演奏の方が圧倒的。

レルフは体調的な問題もあってこの高音圧の圧倒的なバックの演奏と対峙するのが難しかったのだろうと想像する。実際、アルバム全体にヴォーカル部分にはエコーを施したあとが多いような印象となっている。

結局、アルマゲドン自体はアルバム発表後に何度かリハーサルをするものの宙ぶらりんになった感じで、体調も優れぬまま失意のうちにレルフはセナモと共に英国に戻った。

しかし、本作はCD時代になってから日本でも何度も再発されるほどに人気盤となっている。「アルマゲドンのアルバムはコレクターズ・アイテムとなってしまった。」とセナモは後に回想し残念がっていた。(この辺りの事情については独Repertoire盤CDのライナーに詳しい。)

英国に戻ってから、レルフは音楽への夢をこれまでと変わらずに追いかけるように、新たなバンドの構想を練った。75年の秋にレルフはジェーンと一緒に、セナモに向けてオリジナル・ルネッサンスの再編について相談をした。彼はその話を受け入れ、ジム・マッカーティーとジョン・ホウケンに連絡することになる。マッカーティーだけは「再編ではなく、もっと新しいことを考えるべきだ」と難色を示したものの、年末には皆がマッカーティーの家に集まることになった。

◆ジョン・ホウケンとストローブス

そうして集まった元のメンバーの中で、ホウケンはストローブス(Strawbs)で73年から75年までバンドに大きな貢献をもたらしていた。ルネッサンスではクラシカルな味わいを持ち込んだ張本人であるから、キーボード・プレイヤーとして、ストローブスでも縦横無尽に各種鍵盤楽器を用いて活躍したことはよく知られている。しかし、意外なことにメロトロンという楽器に関しては、ストローブスに加入した時点で初めてデイヴ・カズンズ(Dave Cousins)に教えられた。

画像⑨ Strawbs

ストローブスはカズンズを中心に69年から現在までも活動を続けるベテラン・グループだ。その音楽性はブルーグラスとフォークにはじまり、あくまでカズンズの感性による世界観を大切にしながらも徐々にロックにも近づき、特にリック・ウェイクマン(Rick Wakeman)、ブルー・ウィーヴァー(Blue Weaver)といった歴代のキーボード・プレイヤーの存在からプログレッシヴ・ロック的展開を強めていった。特に72年のアルバム『新しい世界という墓標(Grave New World)』のタイトル曲でのウィーヴァーが曲全体を覆い尽くすメロトロンの響きは、ファンの度肝を抜いた。その後を受けたホウケンだからメロトロンの導入は必須事項だった。

ホウケンが参加したアルバムは『ヒーロー&ヒロイン(Hero & Heroine)』『幻影(Ghosts)』の2枚。ちょうど在籍が来日にも重なったので、NHKのTV「ヤング・ミュージック・ショウ」でのオン・エアもあり日本ではストローブスの一番なじみ深い時期だったとも言える。その時のメンバーはカズンズとホウケンの他に、デイヴ・ランバート(Dave Lambert)(g);チャス・クロンクChas Cronk(Chas Cronk)(b);ロッド・クームス(Rod Coombes)(ds)の5人。皆、英国ロック界では歴戦の勇士というほどに知れた面々だが、特にランバートの貢献度が高い時期でもある。

アルバムの内容に関しては『ヒーロー&ヒロイン』は「一人の人間の没落」というテーマを持ち、『幻影(Ghosts)』では英国歴史上の人物グレイス・ダーリングの逸話を中心にしながら、カズンズがいつものように「人間の喜怒哀楽」を描き出している。

軽い曲調もあれば重い展開を持つ曲もありと、曲ごとの変化が大きい彼らにあって、その表情付けには職人的な技巧を持つホウケンがキーボードとして参加したことはじつに適任だったと思う。そしてその経験は、後のイリュージョンの作品にも大きな貢献をもたらすことになるのである。

Strawbs / Hero & Heroine

◆レルフの死

日本の音楽雑誌でも、「レルフがNowという新しいバンドを結成して活動しようとしている」という記事が掲載された。記事の続きに「ルネッサンス時代のメンバーを集めて」とか「以前の音楽性を追求して」と書いていたかどうか、その記憶は定かではない。しかし、私はとにかく期待感を持った覚えがある。そして「Now」という名前は「今ひとつかな」とも感じていた。

76年に入ってから彼らは新たなデモを録音していたようだが、レルフの不調は集まったメンバーからは深刻なものとして受け止められていた。彼の曲作りもなかなか進まず、受け入れてくれるレコード会社もなく、ツアーに出かけることも出来なかった。でもそのこと以上にマッカーティーは本気で彼の体調を心配していた。

5月13日にはマッカーティーはレルフと一緒に食事をしている。

そしてその翌日5月14日、レルフはギターを抱えたまま痙攣していた。まだ小さい4歳の息子が発見し、警察や救急車がやって来た。ジェーンにも電話がかかり、すぐに駆けつけた。連絡を受けたときには既に呼吸は停止していたという。彼は不慮の事故で亡くなった。33歳だった。

レルフは子どもの頃から喘息持ちで、20代で片方の肺も摘出していた。

セナモは、アルマゲドンのアルバム録音後からレルフの様子を心配しながら見ていた。「彼が普通の体調でいられたならば、感電したとしても死なずにすんだのではないか」と後になって残念がって回想している。しかし、事実彼は亡くなってしまった。

画像⑩ Keith Relf;Yardbirds

日本の音楽雑誌でもキースの死は伝わった。しかし、そこには「元ヤードバーズの」という冠がつけられていた。仕方ないか・・・

前編で紹介した『フィルモア・ウェスト1970』『Live & Direct』は70年のライヴ以外にもじつは興味深い作品が収録されている。

ボーナス・トラックとして4曲。そのうち『Statues』は70年に録音されていた未発表曲、『Try Being』は68年のキースの自宅で録音されたデモなのだが・・・残り2曲は76年のデモ・トラック(キースの死の直前期)となっているので、この時期の彼らの様子をうかがうことが出来る。

I’d Love to Love You till Tomorrow (Relf) (Now demo Recorded by Relf & Jane early’76)

Please Be Home (Trad/McCarty) (Now demo Recorded by Now mid’76)

これだけで判断するには早急なのだが、ヤードバーズ脱退後のTogetherにしても、アルマゲドン後のこのデモにしても、大きな仕事をした後の寛ぎの音楽を欲していたように思えて仕方ない。

こうしてあちこちに散らばっている彼のシングルや、デモとして残されている未発表曲はうまく時系列に並べてリリースされることを願いたい。

◆イリュージョンの誕生

彼の死は、それまで停滞していたメンバーの間に新たな結束を生んだ。確かにしばらくは躊躇い(ためらい)もあった。もっとも心を痛めていたのは当然のことながらジェーンだった。しかし、マッカーティーからの「レルフの意志をしっかりと引き継ごう」との説得を受け、それまでどおりに参加する。

レルフへのオマージュの気持ちを柱にリハーサルを再開する。そのリハにあたって、マッカーティーは自分でドラムを演奏するのをやめ、レルフの替わりにヴォーカルに徹し、バンドを率いることを決めた。想像するに、ヤードバーズ時代からルネッサンスを含めてずっとレルフの後ろでドラムを叩き、彼が歌うのを見てきたマッカーティーにとっては大きな決断であっただろう。

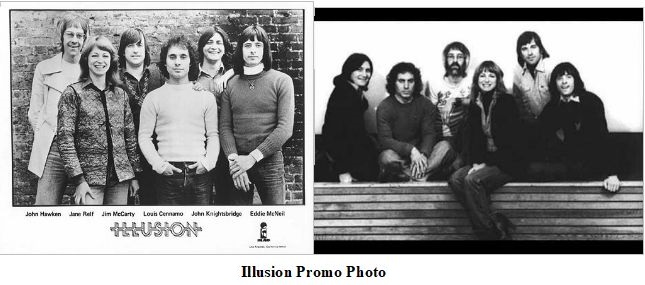

バンドは新たなメンバーを入れることになり、ドラムにはエディ・マクニール(Eddie McNeil)、そしてルネッサンス時代には存在しなかったリード・ギターにジョン・ナイトブリッジ(John Knightsbridge)が選ばれる。

画像⑪ Illusion Promo Photo

その時点でバンドの名前を「イリュージョン(Illusion)」にすることをジェーンが提案した。「ルネッサンス」という名前は、引き継いだバンドがしっかり活動を続けているので使えなかったし、「ナウ」についても、レルフの思いが染みつき過ぎていると考えたのだろう。

76年の7月までにデモを6曲用意し、アイランド・レーベルとの契約を獲ることができた。実質約1ヶ月の間にそこまでこぎ着けたのは、レルフに対する「思い」という結束力だった。そのデモの中には既に「イサドラ(Isadora)」と「ソロ・フライト(Solo Flight)」といったアルバムに収録される何曲かが含まれていた。

秋までにロンドンのアイランド・スタジオでアルバムが完成する。これも超特急の感じがするが、やはり「思い」が一気に突っ走ったのだろう。しかし、アルバムの出来は即席の感は全くなく、よく練られた一級品の味わいを持った作品に仕上がっているのは誰もが認めるところだろう。

◆そして、キャンドルは燃え続ける

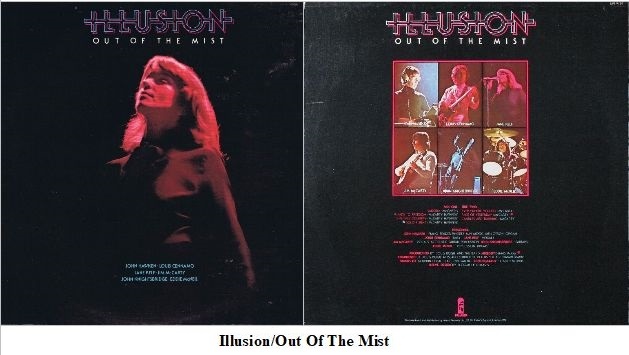

画像⑫ Illusion Out Of The Mist

出来上がったアルバムは『醒めた炎(Out Of The Mist)』と名づけられ、77年2月に英国で発売された。日本でもさほど時間差なく発売されたが、何よりもそのジャケットと邦題が素晴らしかった。シンプルだが、ジェーンの美しさが際立つアングルにはただただ見惚れるしかなかった。

Illusion / Isadora

名曲揃いだが、冒頭の「イサドラ(Isadora)」。ピアノのアルペジオ自体、ルネッサンスのお約束なのだが、マッカーティーのリード・ヴォーカルの歌声も、ジェーンとのハーモニーも美しい。またベースラインは、ルネッサンス時代にライヴで見せた、時に指揮をとるようなポーズで弾いていたセナモの姿が浮かんでくる。

新たな2人のメンバーもしっかりとした演奏を聴かせているし、ホウケンの新たな武器メロトロンもじつに効果的。何よりもバンド・アンサンブルとしての安定感が心地いい。

「自由への道(Road To Freedom)」から「ビューティフル・カントリー(Beautiful Country)」、「ソロ・フライト(Solo Flight)」までの3曲はマッカーティーとホウケンとの共作になっている(共作曲以外アルバム全曲マッカーティーの作品)。どの曲もため息が出るほどに美しい。そして過多にならない情感も持ち合わせており、唯一無比といった夢見心地な世界を描き出している。そんな中「ソロ・フライト(Solo Flight)」はリズミカルで、他の曲と違った味わいを見せる。後のマッカーティーのソロにつながっていく作品だ。ギターのナイトブリッジのコンパクトなギター・ソロも上手い。「エヴリホエア・ユー・ゴー(Everywhere You Go)」のゆったりとしたジェーンもじつに素敵だ。本格的なヴォーカリストとして大きく成長した彼女の姿を感じる。

このアルバムには驚きがたくさんあるのだが、そんな中でも再録音となる「フェイス・オブ・イエスタディ(Face Of Yesterday)」の素晴らしさは格段だ。ジェーンのヴォーカルは昔と同じ構成だが、バックにオーケストラが加わっている。なぜかここでは正式なクレジットにないのだが、資料をたどるとロバート・カービー(Robert Kirby)のオーケストラ・アレンジが導入されている。ストローブスの「幻影」で一緒に仕事をしたホウケンが依頼した。(セカンドでは正式にクレジットされている。)オリジナル・ルネッサンスのヴァージョンと比べると、当然のことながら後半掛け合いでレルフのヴォーカルが入っていないことが寂しい。

そして、ラストは「キャンドルズ・アー・バーニング(Candles Are Burning)」だ。私が最初に聞いたときに最初に、反応してしまったのがこの曲だった。まず、曲名! 新生ルネッサンスの「燃ゆる灰(Ashes Are Burning)」を頭の中に置いたような曲名。対抗する意志など絶対にないだろうが、燃えているものが「Ashs」に対してここでは「Candles」となっているところに、マッカーティーの美意識がこだわりを見せているように感じられた。さらに『醒めた炎』という邦題がその後押しをしたとは言えないだろうか。マッカーティーとジェーンのダブル・ヴォーカルが力強く美しい。新生ルネッサンスの「燃ゆる灰」同様、曲は2部構成になっている。前半のスピード感とそれをつなぐナイトブリッジのギター・ソロが素晴らしく、後半のスローな部分との対比も美しい。

Jane Relf Illusion / Candles Are Burning(Live At The Beeb)

ラストの部分の歌詞を少し見ていこう。

キャンドルは燃えている

僕の手は焦げている

僕たちはできることに力を尽くし

今までいた場所にたどり着く

確かなことではないが

もう一度君に会うことができるだろうか

ただ、言えることは

炎はいつも僕と一緒さ

尽きることなく

終わることもない

収録された曲目を見ると、どれもキースのことを意識したもののように思える。しかし、「フェイス・オブ・イエスタディ」の再録音でかつての自分たちを振り返り、最終曲でキースの意志を継いだ自分たちの思いが「キャンドルの炎」に例えて託され伝えられているのは間違いない。名曲であり、名盤である。

残念ながらチャートアクションでは大きな成果を残せなかったが、世界中の多くのファンに確かなメッセージを届けられたことは確かだろう。

アルバム発表後にヨーロッパ内をブライアン・フェリー・バンド、米SSWのドリー・プレヴィンのツアーに同行したが、アルバムの曲はもちろんのこと、かつてのオリジナル・ルネッサンスの曲も演奏したようだ。中には、EL&Pでお馴染みの「ナット・ロッカー(Nutrocker)」もレパートリーに入っていたという。ホウケンにしてみれば余興で簡単に演奏できるタイプの曲であることは十分に想像できる。

画像⑬ Illusion/Same (2nd)

驚きは、イリュージョンとして再スタートを切った彼らのセカンドが『幻想の翼(Illusion)』として翌78年にリリースされたことだ。同じアイランド・レーベルから、今度はプロデュースにオリジナル・ルネッサンスのファースト・アルバム以来となる旧友ポール・サミュエル-スミス(Paul Samuel-Smith)があたったことだ。しかし、時代的にニュー・ウェイヴ/パンクの嵐という逆風が吹き荒れる中にあって、アウェイ感を感じながら何とかレコーディングにたどり着けたというのが本当のところのようだ。

まずジャケットがルネッサンスの最初のアルバムを想像させて興味深い。ただし今度はしっかりとした翼を持った鳥が羽ばたいている様子が描かれている。墜落するはずはなかった・・・が、アメリカでは発売されなかった。よって米国盤は存在しない。太陽の回りを包む暗雲がどこか気にはなった。

メンバーは前作と同様、そしてオーケストラも導入され、今回はロバート・カービーの名前もしっかりとクレジットされている。

1曲目「マドンナ・ブルー(Madonna Blue)」は、前作の流れをそのまま汲んだ力強く美しいナンバーだ。どこまでもピアノとコーラスを基調とすることでイリュージョンとしてのカラーを保っている。そして、メロトロンとギターが新たな魅力として付け加わる。「ネヴァー・ビーザ・セイム(Never Be The Same)」のコーラスは、デビュー当時のアメリカ(America)を思い出してしまった。

と、ここで思うことはイリュージョンではオリジナル・ルネッサンスではホウケンとセナモのユニゾンで奏でたクラシカルなフレーズが聴かれないことの物足りなさだった。そんな思いを打ち消してくれたのが、続く3曲目の「ルイのテーマ(Louis’ Theme)」だった。セナモ自身の作品だ。静謐な美しさの中で、セナモがまるでメトロノームのようにベース・アルペジオを奏でる。もちろん、ジェーンのヴォーカルも高みを目指すような崇高さを感じるし、途中から導入されるストリングスも効果的だ。そう言えばロバート・カービーはニック・ドレイク(Nick Drake)の諸作のオーケストラを担当していたことを思い出し、どこか共通した世界観を感じた。(ニック自身はその導入を快くは思っていなかったようだが)

B面に移ってからも期待を裏切られることはない。「波濤を越える翼(Wings Across The Sea)」も静かな海の情景を描いた美しい曲。ホウケンの各種キーボードを中心に進行していく中でギターもいい味を出している。「クルージング・ノーホエア(Cruising Nowhere)」は幾分アップテンポでシンセの音に若干の違和感を覚えながらも、ドラムのリズムをリードに見事なアンサンブル、そしてコーラスを聴かせる。そういえばこのアルバムではプロデューサーのサミュエル-スミスもバッキング・ヴォーカルの一員としてクレジットされている。

「奇跡の男(Man Of Miracles)」はエレピの音が子守歌のようにヴォーカルを誘う小品。クレジットを見てちょっとびっくり。ホウケン、マッカーティーの名前の前にキース・レルフが作者として並んでいる。これまで見てきたとおり、あちこちに未発表曲が収録されているので、彼が残していた詩や曲も結構残っているのだろう。ただ、この歌詞を見ると、レルフが書いた詩というよりも、レルフに向けられた歌詞という印象が強い。私たち聞き手もどこか感傷的な気持ちになっているせいだろうか。

ラストの「ザ・レヴォリューショナリー(The Revolutionary)」はちょっと異質。スピーディな展開でストリングスとメロトロンの同時使用も面白いが、音的にわざと古めかしく作ったのだろうか。メイン・ヴォーカルもマッカーティー一人で、中間部のジェーンのヴォーカルと分離させている。後半の2分くらいは鐘の音を伴って静寂に包まれながら消えていく。

結局、公式にはこの2枚でオリジナル・ルネッサンス、イリュージョンの旅は終わる。

◆すべてを聞き返して改めて思うこと

イリュージョンとしての2作には明確なクラシックの引用はない。しかし、荘厳さや気品といった雰囲気を強く感じるところが、クラシック的な要素の応用とでも言ったらいいのだろうか。

そして、彼らも時代の流れでプログレ的なものが商売にならなくなった影響をまともに受けてしまった。

ブルース・ロックに始まったフリートウッド・マック(Fleetwood Mac)が、徐々に音楽性を変えながら巨大ヒットを生んだ事実(歴史)を考える度にいつも思うことがある。

イリュージョンに足りなかったのは、「そうして生き存えるしたたかさ」だったのかも知れない。しかし、そうした言葉は彼らには似つかわしくないことがよくわかる。そして、キースの死を契機に結束した底力のようなものはどこかで収束させる必要があったことも今となっては理解できることだ。

オリジナル・ルネッサンスも2枚、イリュージョンも同じく2枚のアルバムを残したことはどこか象徴的な感じがする。新生ルネッサンスは上手く時代に乗ることができた。そして大きな成功を収めた。そのことに関してオリジナル・ルネッサンスのメンバーは、当時から肯定的に見ていたような気がする。ただ一言、言うことがあるとすれば「最初に道を作ったのは我々(私たち)だよ・・・」だろうか。

画像⑭ Enshaned Caress

80年代も終わる頃になって、イリュージョンの未発表音源が見つかったということでブートのようなCDが出回った。『Enchanted Caress』と題されたそのアルバムを聞くと、本当はイリュージョンとして生き残ることもできたのかも知れないが、歴史はそうならなかった。彼らも無理をしてまで残る必要はなかったと考えていることを信じたい。

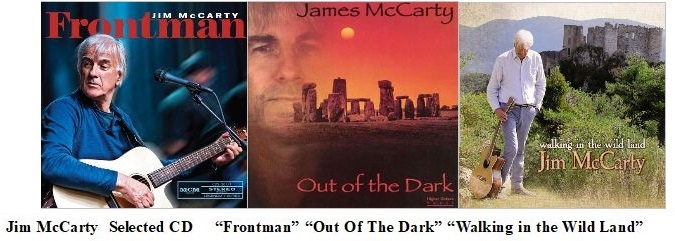

画像⑮ Jim McCarty Works

ジム・マッカーティーはとても活発な活動を現在に至るまで続けている。ニュー・エイジと呼ばれる領域に入ったり、自らの名前を冠にしたバンドをつくりブルース・ロックを演奏したり、ヤードバーズ再結成をしたりとじつに精力的で忙しい。そんな中には、ジェーンも、セナモも、ホウケンも時折マッカーティーのところを訪れては参加しては元気なところを見せている。

画像⑯ Renaissance Illusion

2000年というミレニアムな時に、何と「ルネッサンス・イリュージョン(Renaissance Illusion)」という名前をつけてマッカーティーが『Through The Fire』というアルバムを作成したのには驚いた。それもけっこう本格的な曲づくりで今聞いても味わい深いものがある。イリュージョン解散後にソロ・プロジェクト的に取り組んできた様々な音楽性も散りばめられ、マッカーティーの個人的な作品という感じは強いが、やはりオリジナル・ルネッサンスのメンバーがすべて参加しているという事実は重い。(もちろんレルフはいないが・・・)当時もメジャー・レーベルから出すということは考えられなかったと思うが、埋もらせてしまうにはもったいない作品だと思う。もし、まだ聞いていない方がいたら2017年にAngel Airから再発されているのでぜひ聞いてみて欲しい。

Renaissance Illusion /My Old Friend

◆個人的なアウトロ

ここまでお付き合いいただいたことに感謝します。自分で長筆癖と自覚したことはないが、前編・後編合わせて原稿用紙で言えば60枚強という分量になってしまった。いつも、あとで入れ忘れたものやに気づいたり、あえて外したりした名前もあるのだが、今回もレルフ・マッカーティーのReignの唯一のシングルや、ホウケンが参加したサード・ワールド・ウォー(Third World War)なんかも外してしまった。

今回調べていて、きわめて個人的な発見が、ジェーンの友人の詩人ベティ・サッチャーと私は誕生日が同じだったということ。私が14歳年下になるが、何か嬉しかった。(でも、彼女も2011年に亡くなっていたこともわかり残念だった。)

また裏を獲るために洋書でマッカーティー(Jim McCarty)の自伝『Nobody Told Me』も(ちょっと高かったが)入手したのだが、私の英語力ではなかなか読み取りが難しかった。今回書き綴ったことも私の思いの方が強くて、正確さに欠くことも当然あるとは思うが、明らかに違うところがあったらご指摘いただけるとありがたい。

ルネッサンスに関して、私がその昔ミニコミとして発行していた「Reflection」の第2号(83年5月)と、懐かしの雑誌Marquee Moonの031号(89年4月)の「ブリティッシュ・ロックの巨人たち⑥」として、総括的な原稿を書いた。今改めて読み返してみて、当時から自分の中ではオリジナル・ルネッサンスへの興味が尽きなかったことを再確認した。どちらも30年以上前のことなのだが、自分の中の趣味・嗜好というものはそう変わるものではないのだろう。ただ、もちろんその後新たに明らかになったこと、分かったことが今回の原稿の骨子となっていることを記しておきたい。

そう言いながら・・・・アニーの歌う「Face Of Yesterday」も聞いてみたいと思いませんか?

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第13回 『プロローグ』(はじまり)の幻想と『燃ゆる灰』の陽光の狭間に見える「港の光景」 ~ 新生ルネッサンスと呼ばれたバンドについての個人的な思い出から ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、第2期ルネッサンスの1st『プロローグ』と2nd『燃ゆる灰』!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第14回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 前編 ~ 共に(Together)、今を生き(Now)、いつか幻へ(Illusion) ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第14回は、キース・レルフが率いた第1期ルネッサンス~イリュージョンをディープに掘り下げます。

RENAISSANCEの在庫

-

-

-

RENAISSANCE / IN THE LAND OF THE RISING SUN

2001年の初来日公演を収録

2001年3月16日、東京厚生年金会館でのライヴ。残念ながらフル収録ではないようですが、往年の名曲、アニーのソロ名曲、トスカーナ収録の名曲と、さすがの名曲づくし。心配されていたアニーの声も全く衰えが感じられず、一曲目の「Carpet Of The Sun」から、あの伸びやかで透き通ったハイトーンに感動しきりです。サウンドの方も文句無しで、特にキーボードワークが素晴らしく、往年のオーケストラとの共演ライヴにも劣らない重厚なサウンドを聴かせています。ライヴ盤の「傑作」と言って差し支えないでしょう。

-

RENAISSANCE / ILLUSION

元ヤードバーズのKeith RelfとJim McCartyを中心に結成されたオリジナル・ルネッサンスによる71年作2nd

元YARDBIRDSのKeith RelfとJim McCartyを中心に結成されたオリジナル・ルネッサンス。71年2nd。前作の延長線上にある、リリカルなピアノが彩るクラシカルなフォーク・ロックが基本ですが、14分を越える最終曲など、ジャジーなエッセンスも取り入れた、よりスリリングでプログレッシヴなアンサンブルも特筆もの。ジャケットからも伝わる通り、クラシカルでファンタスティックなサウンドをベースに、より宇宙的な壮大さをも目指していたのが伝わってきます。レイト60sからプログレへと移行する過渡期のエネルギーに溢れた秀作。

-

RENAISSANCE / PROLOGUE

72年リリース、第二期ルネッサンスのデビュー作、ロック/フォーク/クラシックが交差する幻想的な名作

YARD BIRDSのKeith Relf、Jim McCartyを中心に結成されるも、2枚のアルバムを残し解散したイギリスのグループ。72年にソプラノ・ボーカルAnnie Haslamを擁し新体制で活動を再開、ロック・フォーク・クラシックが交差する幻想的な楽曲は今なお色褪せることはありません。本作は72年にリリースされたデビューアルバム。「革命のエチュード」からの引用によるオープニングからクラシカルな味わいと英国ロックの気品、アコースティックな感性を全面に、Annie Haslamの伸びやかなスキャットが映えます。楽曲のふくよかさ、トータルプロダクションの上手さは後の作品に譲るも、彼らにしか作りえない素朴な叙情の片鱗を既に窺うことが出来る好盤です。

-

RENAISSANCE / ASHES ARE BURNING

73年リリースの2nd、牧歌的な伸びやかさと英国的な麗しき叙情美、そしてロックの躍動感が一体となったシンフォニック・ロックの決定盤!

YARD BIRDSのKeith Relf、Jim McCartyを中心に結成されるも、2枚のアルバムを残し解散したイギリスのグループ。72年にソプラノ・ボーカルAnnie Haslamを擁し新体制で活動を再開、ロック・フォーク・クラシックが交差する幻想的な楽曲は今なお色褪せることはありません。本作は73年にリリースされた2nd。クラシカルな中に多少のサイケデリック感覚を残したデビュー作から方向性が定まり、牧歌的なのどかさと英国叙情、オーケストラを従えたシンフォニック・ロックの世界を作り上げています。以降ライブでも取り上げられる機会の多い名曲となった「カーペット・オブ・ザ・サン」「燃ゆる灰」などを収録。

-

RENAISSANCE / TURN OF THE CARDS

前作「燃ゆる灰」で作り上げた優美なシンフォニック・サウンドに磨きをかけた、74年作3rd!

YARDBIRDSのKeith Relf、Jim McCartyを中心に結成されるも、2枚のアルバムを残し解散したイギリスのグループ。72年にソプラノ・ボーカルAnnie Haslamを擁し新体制で活動を再開、ロック・フォーク・クラシックが交差する幻想的な楽曲は今なお色褪せることはありません。本作は74年にリリースされた3rd。前作「燃ゆる灰」で作り上げた優美なシンフォニック・サウンドにさらに磨きをかけ、また、バンドのプロダクションに大いに貢献してきたMichael Dunfordがついに正式加入。「アルビノーニのアダージョ」を取り上げた「冷たい世界」や前作には無かったスケール感を持つ「母なるロシア」などを収録し、バンドは一気にその人気を不動のものとします。

-

RENAISSANCE / SCHEHERAZADE AND OTHER STORIES

75年リリース、英国クラシカル・ロックの頂点と言うべき大名盤!

YARD BIRDSのKeith Relf、Jim McCartyを中心に結成されるも、2枚のアルバムを残し解散したイギリスのグループ。72年にソプラノ・ボーカルAnnie Haslamを擁し新体制で活動を再開、ロック・フォーク・クラシックが交差する幻想的な楽曲は今なお色褪せることはありません。本作は75年にリリースされた4thであり、彼らの代表作の呼び声も多い名盤。特にリムスキー・コルサコフの同名交響曲に端を発した「シェエラザード夜話」は、「アラビアン・ナイト」の世界をコンセプトに据えた20分を超える超大作であり、オーケストラ・サウンドとロックの融合を目指した英国ロックの1つの結論と呼ぶべき傑作。米国での成功で勢いに乗った彼らの生み出したシンフォニック・ロックの世界は他の追随を許しません。

-

RENAISSANCE / LIVE AT CARNEGIE HALL

ベスト選曲と言える76年発表のライヴ作

YARD BIRDSのKeith Relf、Jim McCartyを中心に結成されるも、2枚のアルバムを残し解散したイギリスのグループ。72年にソプラノ・ボーカルAnnie Haslamを擁し新体制で活動を再開、ロック・フォーク・クラシックが交差する幻想的な楽曲は今なお色褪せることはありません。本作は76年にリリースされたライブ作であり、アメリカのカーネギー・ホールにてオーケストラを率いて録音(75年6月)された名盤です。デビューアルバムから、アメリカへの足がかりとなった名盤「Scheherazade And Other Stories」までの代表作が余すことなく並んでおり、Annie HaslamのソプラノボーカルとNYフィルのオーケストラが絶妙に溶け合い、孤高のシンフォニック・ロックを作り上げています。

-

RENAISSANCE / NOVELLA

77年作、邦題「お伽噺」

YARD BIRDSのKeith Relf、Jim McCartyを中心に結成されるも、2枚のアルバムを残し解散したイギリスのグループ。72年にソプラノ・ボーカルAnnie Haslamを擁し新体制で活動を再開、ロック・フォーク・クラシックが交差する幻想的な楽曲は今なお色褪せることはありません。本作は77年にリリースされた6thであり、彼らの代表作の呼び声も多い名盤。「Scheherazade And Other Stories」の評価とアメリカでのコンサートの成功によってWEAとワールドワイド・リリースを契約、まさに絶頂を迎えた彼らの自信に溢れた作品となっています。ロック・フォーク・クラシックという彼らの3大要素が惜しみなく発揮されており、女性ボーカル系シンフォニック・ロックの金字塔的な作品といえるでしょう。

-

19年リイシュー、77年10月ロイヤル・アルバート・ホールでのライヴを加えた3枚組ボックス、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック2曲、ブックレット・ミニポスター付き仕様

-

-

RENAISSANCE / A SONG FOR ALL SEASONS

ポップかつメロディアスな作風の78年作、愛すべき名盤!

YARD BIRDSのKeith Relf、Jim McCartyを中心に結成されるも、2枚のアルバムを残し解散したイギリスのグループ。72年にソプラノ・ボーカルAnnie Haslamを擁し新体制で活動を再開、ロック・フォーク・クラシックが交差する幻想的な楽曲は今なお色褪せることはありません。本作は78年にリリースされた7thであり、前作同様にオーケストラを取り入れたシンフォニック・ロックを披露。アコースティックな味わいとAnnie Haslamのソプラノボーカルが彩るトラッディーな味わいは相変わらず心地良く響いており、明るくきらびやかな作風となっています。音楽的にはやや意図的なポップ・センスが感じられており、バンドで重要な位置を占めるキーボードはシンセサイザーなどエレクトリックな方向性が見え始めるなど、時代の流れと共に変化する彼らの姿が見受けられます。

-

RENAISSANCE / AZURE D’OR

黄金期の流麗なクラシカル・タッチはそのままに、よりポップな感性が磨かれた79年作

79年作。クラシカルなテイストはそのままに、ポップ色が増し、クラシカル・ポップというべき洗練された心踊るサウンドが素晴らしい逸品。

-

PECLEC32820(ESOTERIC RECORDINGS)

2CD+ブルーレイディスクの3枚組ボックス、ボーナス・トラック10曲、ブルーレイには本編の5.1chサラウンド/ステレオ・ミックス音源 & 79年ライヴ映像を収録

盤質:未開封

状態:良好

-

-

ANNIE HASLAM’S RENAISSANCEの在庫

-

ANNIE HASLAM’S RENAISSANCE / BLESSING IN DISGUISE

94年作

RENAISSANCEのヴォーカリスト。94年のソロ作。トニー・ヴィスコンティによるプロデュース。

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!