COLUMN THE REFLECTION 第20回 忘れられない一発屋伝説 4 アース&ファイアーの『シーズン』と、マッシュマッカーンの『霧の中の二人』 ~1970年後半から1971年初頭にかけての日本での大ヒットから~ 文・後藤秀樹

2019年12月6日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム

タグ:

忘れられない一発屋伝説 4 アース&ファイアーの『シーズン』と、マッシュマッカーンの『霧の中の二人』 ~1970年後半から1971年初頭にかけての日本での大ヒットから~

◆イントロ(また冬がやって来た。雪が降ると『シーズン』と『霧の中の二人』!!)

「平成31年/令和元年」が間もなく終ろうとしている。今年も何か気忙しく駆け抜けた1年だった。我が居住区では初雪は遅かったものの、次に降った雪が寒波と重なり街一面が雪化粧となり、凍り付く数日を過ごした。と思ったら急に温かさが戻るなどして、昨今の不安定な気候を象徴している。

この原稿を書いている11月末は、またしばれる毎日で(これは方言だったかな?) 車道も歩道も氷っている。間違いなく冬に突入したわけだが、年齢を経過してくると寒さにも極端に弱くなって困ってしまう。

若い頃は雨が降っても傘を差さず、少々寒くても薄着で何ら困ることはなかったのだが、ここに来て、そのツケが回ってきたのかな。最近出かけるときには、完全防備になって動きにくくてかなわない・・・と書こうと思ったのだが、最新の防寒具は温かく、軽く動きやすくなっている。驚くと同時に感心してしまう。

画像① Earth & Fire 「シーズン」、Mashmakhan「霧の中の二人」 国内盤シングル

アース&ファイアー(Earth & Fire)は、今ではプログレの文脈で語られるオランダのバンドだが、日本では「シーズン(Seasons)」が大ヒットでポップ・シーンにおいても懐かしのグループとして認知されている。しかし、その後も活躍し数多くのアルバム、シングルを出し続け、オランダ本国では超人気のバンドであったことはプログレ・ファンにはよく知られているものの、当時のポップス・ファンにとってはやはり過去のバンドでしかない。それでも2017年に出た10枚組の『Memories』というコンプリート・コレクションは発売早々に完売となり、今年(2019年)も歴史の前半に絞った6枚組の『First Five』が出たもののやはりどこでも売り切れ状態。日本でも根強い人気があることを物語っている。

一方のマッシュマッカーン(Mashmakhan)は、カナダはケベックの出身で何といっても「霧の中の二人(As The Years Go By)」の巨大ヒットは71年オリコンでも総合チャートの1位を記録している。海外のバンドがオリコンで1位を取ったというのはじつはそうあることではなかった。ただ、バンドとしてはその曲のイメージが定着してしまい、アルバムやライヴを聴くとじつはアート・ロック系のジャズ・ロックも演奏する本格派だったということは認知されないままだった。

どちらも1970年の後半に日本でシングルが発売され、その年の後半から翌71年にかけて冬場の大ヒットとなっている。それこそ、冬休みを含め、その前後の期間はラジオでは毎日のように流れ、年末には街中の街宣スピーカーからも聞こえてきたほどである。冬、そして雪の季節になると必ず思い出してしまうのは私だけではないだろう。

日本の洋楽シーンでは一発屋になってしまった彼らのヒットにまつわる当時の音楽シーンのエピソードと、彼らの本来の(その後の)音楽性に関して、今改めて振り返ってみようと思う。

◆1970年という時代について

まず1970年という時代だが、ビートルズの解散が話題になったことが一番大きかっただろう。当時既に文化現象になっていた彼らの存在が揺らいだのだから各種メディアが騒いでいた。アルバム『レット・イット・ビー』が発売されながら、メンバー各人のソロ及びソロ・プロジェクトのリリースも相次ぎ、混乱した状態にあった。そんな中、日本では東芝から出たステレオのTVコマーシャルでポールがピアノに向かって歌う映画の中の「レット・イット・ビー」が流れていた。これが、あまりにもカッコ良く、当時中坊だった私には、解散話はあまりピンと来ていなかった。

そして年末が近づいて、今度は「ロング・アンド・ワインディング・ロード」がシングルとしてリリースされ、その素晴らしさに圧倒された。これはプロデューサーのフィル・スペクターがポールの了承を得ること無くオーケストラを加えたものであったことは後年知ったことだが、その頃はただただ素晴らしくその世界に酔わせてもらった気がする。当時聞いた者は同じ思いだったのではなかろうか。

あとレッド・ツェッペリンが『III』をリリースし、そこからカットした「移民の歌(Immigrant Song)」が大ヒットした。しかし、日本ではAtlanticの契約移行があって、そのシングルの扱いが難しい時期でもあった。(ちょうど、ポリドールから新興のワーナー・パイオニアに移ることになり、ポリドールから出る予定だったシングルはほぼ「幻」状態となり、現在では国内レア盤の最高峰の超高値となっている。)

そんな中で、ダッチ・サウンドと言われたオランダのグループがポップ・シーンで注目された時期でもあった。ジョージ・ベイカー・セレクション(George Baker Selection)の「リトル・グリーン・バッグ」や、ティー・セット(Tea Set)の「マ・ベラミ」がヒットし知られた存在だったが、ポリドールからデヴューしたショッキング・ブルーの勢いが圧倒的だった。何といっても「ヴィーナス(Venus)」のヒットだ。キャッチーでダンサブルな曲調はまさしくヒット・ソングだったが、世界中で流行った。現在に至るまで日本も含めて世界中に数々のカバー・ヴァージョンが存在するほどのビッグ・ヒット曲だ。

同じ日本グラモフォンのポリドールがオランダ絡みでヒットを狙ったのがアース&ファイアーだった。当時の彼らの紹介文は「‘71のスター登場/ショッキング・ブルーに続くオランダ攻勢の巨砲第2弾! シーズン」というわけで大きくプロモートされた。ここで気になるのは「第2弾!」という部分で、じつはアース&ファイアーは「ルビーは俺のもの(Ruby Is The One)」を本国でのリリース(70年5月)とほぼ同時に日本でのデヴュー・シングルとして既にリリースしていた。しかし、ヒットとはならず、今度こそはという思いが「シーズン」に託されていた。それは、ショッキング・ブルー(Shocking Blue)の「ヴィーナス(Venus)」に続く「悲しき鉄道員(Never Marry A Railroad Man)」(70年10月)の大ヒットがあったからだ。これは哀感のあるナンバーだったこともあり、ヨーロッパ的な叙情性を持った「シーズン」に期待したわけだ。(ショッキング・ブルーも「ヴィーナス」後に出した2枚「マイティ・ジョー」と「明日へ向かう道」がたいした実績を出さなかったが、その後の「悲しき鉄道員」が起死回生の大当たりだった)

◆アース&ファイアーの国内シングル状況から

この「シーズン」はアース&ファイアーの70年1月の本国でのデヴュー曲にあたり、日本では順序を入れ替えて「第2弾!」とされたことになる。日本では「悲しき鉄道員」に続けと、70年の12月に出されている。私もラジオで聞いて、すぐにこれはいい曲だと思った。しかし、彼らのジャケットの姿を見て息をのんだ。それは、メンバーと思われるアフロ・ヘアの怖そうなオネエさんが怖い目をして写っていたからだ。曲を聴いて、最初のヴォーカルは男性だが、途中から女性ヴォーカルにかわり、間違いなくコーラスにも参加している。間違いなく彼女がメンバーなのだ・・・と当時純情だった私は退いてしまった。・・・・と、今ではトホホな話なのだが、当時のショックは大きかった。

◎音源資料 A アース&ファイアー/シーズン (Clip)

その頃はよく友人宅に集まって、それぞれ手持ちのレコードを持ち寄って聞いていたものだ。驚くことに、今回扱う2枚のシングル「シーズン」と「霧の中の二人」は友人宅には必ずあった。どれだけ流行っていたかを思い知らされる。

皆で集まっては、ジャケット写真のジャーネイ・カーグマン(Jerney)の怖さについて皆で話し合うと同時に、双子のクリス(Chris Koerts)とジェラルド(Gerard Kerts)が本当によく似ていることについても話題に上った。

その場で「シーズン」を聞き、続いて裏面(B面)も聞いた。これが決定的だった。以前にもこのコラムで書いたことがあるが、その頃のシングルの善し悪しの基準はA面だけでなく、B面もいい曲であることが重要だった。「霧のパラダイス(Hazy Paradise)」と題されたその曲は、彼らの音楽性の本物感を伝えてくれた。アシッド的なイントロからアコースティック・ギターが上手く生かされた幻想的なナンバー。当時はシングル盤のみの収録だったが、今ではCDには必ずボーナス・トラックとして収められている。

「シーズン」は、当時オランダ本国ではビッグ・ネームだったゴールデン・イヤリング(Golden Earing)のジョージ・クーイマン(George Kooymans)の曲で、アース&ファイアーのデヴューもジャーネイの参加も彼の力によるものだった。「霧のパラダイス」は、アース&ファイアーのギタリスト、クリスの作品で、この時点で彼らは自分たちで曲を作ることが出来ることを理解した。そして、この時点でショッキング・ブルーとは違って本格的なロック・バンドなのだろうと感じていた。

画像② Earth & Fire First Album 各国盤

LPのほうは、不思議な作りのジャケットでよく見るとマッチ型になった変形ジャケット。ただ、やはりアフロ・ヘアのお姉さんが写っている。曲の良さや音楽性は理解できたものの、自分の家に持って帰るのがイヤだったので見送ってしまった。現在ではかなりの高値で売られているので、当時手に入れておかなかったことが残念。(本国と日本では使用されたポートレートが違っていた。) その後英Nepentheから出されたロジャー・ディーン(Roger Dean)のデザインの複雑なジャケットのリリースがあったことにも驚かされたが、彼らが大きな期待を受けてデヴューしたことが想像できる。

ただし、当時のポップス・ファンはシングル盤の購入が基本で、アルバムにまで興味が向かなかったというのもひとつの傾向だったことは付け加えておきたい。そこには確かに金銭的な問題もあったが、あくまでも曲単位への興味が中心という時代性もあり、ラジオのヒット・チャート番組にリクエストしながら、好きなシングルを時々買うというのが私たちのスタイルだった。

さらにいえば、どこの家庭でも当時ステレオはテレビと同様に居間にしっかりと置かれているのが普通だった。だから、友人宅に行く時は、その家族に迷惑がかからないことを確認して集まったものだった。今考えてみるとずいぶん不自由だったかもしれないが、それでも楽しかったことはよく覚えている。これも昭和の風景のひとつだったと言えるだろう。

画像③ Earth & Fire 国内盤シングル

レコード会社の期待を背負った「シーズン」は71年1月に各地のAMラジオのヒット・チャートにランクインし、軒並み1位を獲得する。地方によってはジョージ・ハリソンの「マイ・スウィート・ロード」の人気が高く、なかなかトップに立てなかった所もあったようだが、ほぼ全国制覇を果たした。

その後、71年5月にはアルバムから日本独自に3枚目のシングルとして「明日への叫び(21st Century Show)」がカットされた。何とかチャート入りは果たしたものの、「シーズン」には及ばなかった。しかし、この曲もカッコいいハードなナンバー。驚きは日本独自の編集がなされ、アルバムでの中間部の静かな部分を1分ほどカットし、勢いのある冒頭とラストだけをつなげたものだった。シングルとしてのインパクトはとても素晴らしいし、出来もよかったと思うのだが。

当時のシングルにはこうした日本独自の編集が多かった。これは有名な話だが、先に挙げたショッキング・ブルーの「悲しき鉄道員」は、オリジナル・マスターのピッチを変えて声のキーを上げて採用、演奏時間も10秒ほど速くなっている。幾分早回しになっているが、逆にそれが良かったのだ。現在出されている彼らのベストCDに収録されたオリジナルの方が間延びして聞こえてくる。

アース&ファイアーは71年8月に4枚目のシングル「アムステルダムの少年兵(Song Of The Marching Children)」を出すが、これはオランダ本国ではシングル「Invitation」のB面としてリリースされたもの。彼らのセカンド・アルバムのタイトル・トラックなのだが、ここでの驚きはLPの片面を占める18分強の組曲を4分に縮めたものだったことだ。(よく聞くと歌詞は違っている) でも、リリース当時はそれ以上にジャケットにジャーネイが全裸で写っていることが話題になった。日本ではちらっとチャートに顔を出した程度で終ってしまった。

まだプログレ経験前にあった私にとっては、この「アムステルダムの少年兵」というストーリーを持った展開が、今までとは違う音楽の世界に導かれるきっかけになったような気がする。

◎音源資料 B アース&ファイアー / アムステルダムの少年兵 (Studio Live)

彼らがその世界を広げたことが分かったのは、時が過ぎて72年に7月に出された日本での5枚目のシングル、国内盤としてはラスト・シングルになってしまった「嘆きの青春(Memories)」を聞いたときだった。「アムステルダムの少年兵」でも聞かれたメロトロンが冒頭からほぼ全編鳴り渡るという凄い曲。メロディーもいいし、ハードなギターもしっかり聞ける。しかし、もうその頃はアース&ファイアーは日本の洋楽シーンでは過去の忘れられた存在になっていた。そして、既に「シーズン」だけが懐かしのヒット曲として残っていた。

◆その後のアース&ファイアー

画像④ Earth & Fire 2作目~4作目 LP

プログレ・ファンにとっては、彼らの3枚目のアルバムに当たる73年の『Atlantis』でより彼らの深い世界を味わうことになっていく。人懐っこいメロディーを上手く生かしながらメロディアスで雄大な世界を描き出したその作品は今も輝きを失っていない。

このアルバムの中の「Maybe Tomorrow Maybe Tonight」はキャッチーな明るい曲で、日本でもシングルを出したらヒットを狙えたように思えたのだが、シングルはもちろんアルバムさえも発売されなかった。話題にさえ上らなかった。(オランダでは3位を記録している。)

まあ、日本では簡単に輸入盤が簡単に手に入る訳でもなかったし、実際にこの作品の素晴らしさが知られるようになったのも本国でのリリースから数年たった頃と記憶している。(それにしても前作の見開きの内ジャケットと本作のジャケット・デザインのカラフルながらおどろおどろしいイラストには驚かされた。輪廻転生と死生観をテーマに描いているのだが、極彩色の圧倒的な迫力はあまりに生々しかった。このデザインは絶対にLPサイズで見て欲しい。)

◎音源資料 C Earth & Fire/Maybe Tomorrow Maybe Tonight

その後、75年の4枚目のアルバム『To The World Of Future』が出た頃、数種のオランダ盤ベストLPが複数出され、その段階で私たちはアース&ファイアーの健在を確認することができたのだった。

そこに写っていたメンバー写真を見てびっくりした。女性ヴォーカルのジャーネイがじつにコケティッシュで可愛らしく写っているのだ。とても素敵なお姉さんだ。デヴューした当時はアフロ・ヘアだったものの、その後すぐにストレート・ヘアに戻ったようだ。それは恐らくショッキング・ブルーとの差別化を画策したレコード会社、プロダクションの方針だったのだろう。そのルックスに宿る「謎」めいた存在感が上手く作用してヒットにつながったと今は理解している。でもそのメイクも怖かった・・・。

先に紹介した「アムステルダムの少年兵」のビデオ・クリップを見るともうその時点でもうストレート・ヘアなのだが、この映像を見たのもYoutubeが最初だったから、当時は全く知る由がなかった。昔々のアナログ時代には情報が伝わってこなかったのだ。

画像⑤ Earth & Fire 初期メンバー写真(ジャーネイの変遷)

デヴュー当初から音楽的な中心であるクリスとジェラルドの双子の兄弟が目指していたものは、ショッキング・ブルーとは違うハードでプログレッシヴなロックだったと思われる。実際、ジェラルドのメロトロンを中心とした各種キーボードを駆使する姿も、クリスのハードなギター・ワークもとても効果的で何よりカッコいい。

しかしながら、77年の5作目『Gate To Infinity』辺りから様子が変わってきた。彼らも時代の流れには逆らえず、その後も長く活動を続けていくためには音楽的な変化が見え始めた。エレクトリック・ポップやディスコ的な作品が要求され、プログレ・ファンも躊躇しはじめる。

フロントに立つジャーネイ・カーグマンもスタイリッシュな姿へとまた変身していった。ポップな音楽性で新たな人気を博し、本国オランダではトップグループの位置を守り続けた。彼らの一番のヒットアルバムは79年の6作目の『Reality Fills Fantasy』、本国で2位を記録している。

ジャーネイのヴォーカルは、今改めて考えるとじつに魅力的な存在感を持っていた。シャウトしてもジャニス辺りの迫力とは違い、「がんばってるね」と駆け寄って励ましたくなるようなけなげさがあり、何よりもその声質が独特だった。決して上手いとは思わないけれど、十分に個性的だった。今では大好きなヴォーカリストの一人になっている。

アース&ファイアーの曲をカバーした他の女性ヴォーカルを幾つか聞いてみたが、どれもジャーネイの持つ味わいのある歌声には及ばない。ところで、彼女は元フォーカス(Focus)のベーシストでその後アース&ファイアーのメンバーとなるベルト・ルイター(Bert Ruiter)の奥さんだって知っていましたか?

画像⑥ Earth & Fire 2種のBox Set

ショッキング・ブルーとアース&ファイアーのヒットを受けて70年代はじめの数年は、ダッチ・サウンドと称されたオランダ勢のリリースはポリドールを中心にしながら各社から続いた。サンディー・コースト(Sandy Coast)の「恋はまぼろし」「悲しみのフレンド」、シンク・タンク(Think Tank)の「トゥゲザー」、キャッツ(The Cats)の「ひとりぼっちの野原」等深く印象に残る曲が数多く生まれていった。エクセプション(Ekseption)も日本ではアルバムもシングルも出ていたのだが、そのクラシック趣味の強い音楽性もあって、当時は別の括り(どちらかといえば、イージーリスニング系)になっていた。

そんな中で日本でもフォーカス(Focus)やカヤック(kayak)が主にヒット曲ではなくアルバム単位で紹介されるようになり、本格的なロックの流れにつながっていくことになるのだ。その頃になって私たちはアルバムを目指して買うようになっていった。

◆ヒット・チャートに見るマッシュマッカーン「霧の中の二人」の衝撃

まるで当時の歌謡曲のようなタイトルと、少し時代がさかのぼってGS(グループサウンズ)のような曲調。原題タイトル(As The Years Go By)とは全く関係ない「霧の中の二人」は明らかに当時のCBSソニーの策略だったが、思惑通りに大変なヒット曲になった。

◎音源資料 D マッシュマッカーン / 霧の中の二人

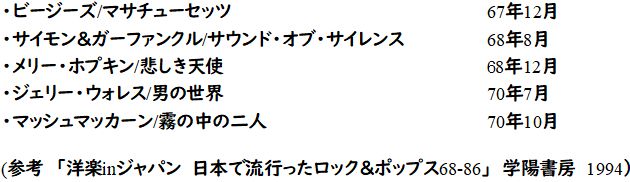

当時のヒット・チャートは邦楽と洋楽に分けてランキングが決められているものが多かったが、この曲はそれらを合せても1位に輝いたという大きな実績となった。(オリコン総合チャートで1位を記録) ちなみにそれまでにオリコンで総合1位を取ったのは以下の曲。

この5曲しかないのだ。ビートルズさえも入ってはいない。ジェリー・ウォレスはC&W系のシンガーだが、「男の世界」はマンダムのCM曲。当時一世を風靡した俳優のチャールズ・ブロンソンがCMに出たこともあってシングルのジャケットに登場し、その姿と重なる1曲だった。(当時からジェリー・ウォレスの顔を知られていないどころか、チャ-ルズ・ブロンソンが歌っているとかたくなに信じている者も多い。)

肝心の「霧の中の二人」のシングル盤のジャケットはファースト・アルバムのジャケットそのままなのだが、ピンクが基調のなった中にスキンヘッドのメンバーが一際目を惹く。彼はドラムス担当のジェリー・マーサー(Jerry Mercer)だった。

記録的なヒットとなったマッシュマッカーンの当時の勢いはやはり凄かった。翌71年7月には来日し、後楽園球場で雷雨の中で行われた伝説的なグランド・ファンク・レイルロード(GFR)の来日公演。彼らもGFRに同行して来日。前座として演奏も行っている。

今回、アース&ファイアーとの共通点はバンド編成で、自分たちで演奏していたという共通点である。アース&ファイアーは、今見てきたようにプログレ・ファンには認知されるところとなり、その後もその名を知られるようになった。

その後の足取りはおろか、当時の作品(2枚のアルバム)が忘れられたままでいるマッシュマッカーンとは一体どんなバンドだったのだろうか?

画像⑦ Mashmakhan 国内シングル盤

「霧の中の二人」の大ヒットを受けて、当然のことながら続けて70年から71年初頭にかけてあと2枚シングルが発表されている。セカンド・シングルは「水色の世界(Gladwin)」、サード・シングル「太陽の使者(Children Of The Sun)」。

◎音源資料 E マッシュマッカーン / 水色の世界

意表を突いたかのように、どちらもかなりエキゾティックで民族色の強い音楽性の曲だった。彼らのアルバムを聞くと、キャッチーなメロディーを持ったポップな部分は間違いなくあるものの、フルートを核とした独特な曲作りがうかがえて面白い。特に「水色の世界」はアルバムからのシングル・カットであるがファースト・アルバムの中でも傑出した作品で、フルートだけでなくサビの部分では効果的にサックスも導入し、ジャージーなメロディーも含めて明らかに彼らのもうひとつの姿を映し出しているようにも思える。(やはり国内盤シングルは、イントロと間奏の一部、さらにはエンディングまでもカットした思い切った編集がなされていた。)

アルバム全体を通して個人的に注目したいのはキーボードや管楽器の音色とギターのマッチングの良さ、そして管楽器の導入、そしてコーラスの見事さだ。アルバム自体を、傑作とか名盤と呼ぶかどうかは別として、70年という時代の雰囲気を味わうにふさわしい作品のひとつとして挙げておきたい。

画像⑧ Mashmakhan LP First & Second 2in1 CD

彼らの歴史は1960年に始まる。いくつかのバンド名を名乗りながらブルースからファンキー、サイケ、アート・ロックを一通りなぞってきて、65年にトライアングル(La Triangle)と名乗る頃から大ヒットを生む前まではジャズ・ロック的な演奏をしていたという。トライアングルはキーボードのピエール・セネカル(Pierre Senecal)、ギターのレイバーン・ブレイク(Rayburn Blake)、ドラムスのジェリー・マーサーの3人組で活動し、4年間のクラブ演奏の後、69年にモッド・サイケ風のシングルを1枚、カナダのGammaレーベルから発表している。(La Triangle 2 Miroirs / Les Montagnes Russes Ca GAMMA AA-1042 1969)

そのトリオに、60年当初、一緒に活動していたブライアン・エドワーズ(Brian Edwards)がベース、リード・ヴォーカルとして加わることで、マッシュマッカーンと名前を変えることになる。

それまでのキャリアの中で音楽的な中心メンバーのピエール・セネカル(Pierre Senecal)は、マイアミ出身のアフロ・キューバン系のバンドで唯一の白人として活動した時期もあるといい、エキゾティックな音楽性はそこから育まれたのだろう。

サード・シングル「太陽の使者」は日本でも発売された『The Family』に含まれていたが、この作品は彼らのキャリアを包括するようなコンセプト・アルバムなのだ。ただし、意外なくらい(売ろうとする気持ちのかけらも感じられない)地味なジャケットに象徴されるように全く注目されることのない作品になってしまった。同時期、彼らは映画音楽を依頼されたが、それは自主制作に近い作品だったせいかかなり地味なものになったようで評価は芳しくない。(私はその音楽を聞いたことがない) そんな中だったので流れとして『The Family』のジャケットまで目立たないほどに地味になったのか、と今にして思えば想像できるところだが、アルバムの音楽性はシンプルながらなかなかよく作られている。

彼らの2枚のアルバムは2イン1としてCD化されているものの、『The Family』のラストに収録されていた10分を超えるハイライトでもある「大きな木(Mr.Tree)」がカットされていて残念だ。

◆一枚のDVDに残された彼らの演奏する姿!

70年にカナダを縦断する「フェスティヴァル・エクスプレス(Festival Express)」という一大イベントがあったのをご存知だろうか? 当然モンタレー・ポップ・フェスティバルやウッドストックという当時のフェスティバルの流れのひとつとしてとらえられることが出来るのだが、出演ミュージシャンが同じ列車に乗って、カナダを縦断して公演して回るというとてつもないイベントだった。トロント公演を皮切りに出発し、ウィニペグ、サスカトゥーン、カルガリーと8日間かけての旅となる。

画像⑨ “Festival Express” Poster+ DVD

参加した(同行した)ミュージシャンは、ザ・バンド、デラニー&ボニー&フレンズ、フライング・ブリトー・ブラザーズ、グレイトフル・デッド、バディ・ガイ・ブルース・バンド、イアン&シルヴィア&グレート・スペックルド・バンド、ジャニス・ジョップリン、マッシュマッカーン、シャ・ナ・ナ etc…

当時、カメラが同行し映画化が予定されていたが、当時は頓挫してしまう。しかし、その時のフィルムが95年にカナダの国立図書館に存在していることが分かり、46時間分が奇跡的に見つかった。これを活かしてドキュメンタリーに仕上げようと新たなプロジェクトを立ち上げ、8年近くかかり2003年にようやく完成した。

この作品の価値は、そのスタジアムでのライヴにとどまらず、列車での移動シーンとしてミュージシャンの素顔が見ることが出来ることにもある。酒とドラッグに浸かりながらも、やはりミュージシャンである彼らの素朴で純な姿を間違いなく確認することが出来る。この3ヶ月後に不慮の死を遂げるジャニス(Janis Joplin)の無邪気な表情があまりにも印象的だが、グレイトフル・デッド(Greatful Dead)をはじめとする演奏も間違いなく聞き物である。ステージばかりでなく車内でのセッションも貴重な瞬間だ。

さらに、イベントから30年を経て、当時を振り返るミュージシャンをはじめとする関係者の証言がじつに面白い。多くのトラブルは今の時代だって起こり得るとも思った。あの時代だったからこそ実現でき、二度と再現できないものへの郷愁がにじむ。

参加ミュージシャンにマッシュマッカーンがいて、彼らの演奏とメンバーだったジェリー・マーサーとレイバーン・ブレイクのインタヴューを見ることが出来る。

米国だけでなく本国でも「霧の中の二人」が大ヒットした直後だったので、比較的好意的に迎えられ観客の反応が良かったことにまずはほっとする。だが、それ以上に感じたことは、彼らの演奏が予想した以上に上手かったことだ。それまでのキャリアの長さを物語っているわけだが、ロック・シーンにおいてはまだまだ駆け出し。多くの大物達の中でおとなしくしていたことも感じられた。

マッシュマッカーンになって最初の自国ツアーともなり、ヒットの事実も重なって最高のタイミングのフェスティバルだったこと、そして参加ミュージシャンの中では一番の下っ端だったことをジェリー・マーサーは回想している。

インタヴューの中で「霧の中の二人」が本当はオマケのように付け加えた曲だったということを話していた。確かにアルバム・バージョンの「霧の中の二人」は、オルガンのインストが30秒ほどあり、唐突にメロディーに突入する。初めて聞いたときには驚いたが、よくあることとして日本で最初の部分を編集でカットしたのだろうと単純に考えていた。さらに、CD時代になった91年には『Rock Artifacts』というコンピレーションにはdifferent masterと付記されたヴァージョンが収録され、イントロはもちろん、エンディングも異なったヴァージョンを聞くことが出来た。4分近くなったことで、じつはもっと凝った構成の曲だったのかも知れないと感じていた。

レイバーン・ブレイクの話では、契約した米Columbiaに送ったアルバムのデモ・テープには、オルガンを中心とした長いインスト曲を用意していて、その後に例のメロディー(霧の中の二人)を付け加えたものだった。

発売が決まったテスト・レコードが彼らの元に届いたときに、見事に長いインスト部分がカットされていて彼らは「人の作品に勝手に手を入れやがって」と本気で頭にきたという。しかし、レコード会社の力で強引に発売されてしまった。ところが、みるみるうちにチャートを上りはじめ、米チャートでは31位、自国カナダでは1位になった。一番びっくりし、掌を返したように喜んだのはメンバーだった。

日本でもナンバー1ヒットとなり、そのおかげで日本にまで行けたことも素直に喜んでいる。ミュージシャンにとって自分たちの思惑はあるものの、やはり売れるということが重要なことなのだ。

◎音源資料 F 「霧の中の二人」Sound Express Live 1970

マッシュマッカーンの演奏は「フェスティヴァル・エクスプレス」の映画本編として、アルバム未収録の「Come Home Baby」が収められた。DVDには特典ディスクがついていて、そちらに紹介したインタヴューと「霧の中の二人」が紹介されている。注目したいのは恐らく幻のインストがここでは約2分ほどだが、よく知る「霧の中の二人」につなげて演奏されている。(ここに資料として用意した映像には残念ながら、その当初オマケだったという「霧の中の二人」の部分だけを切り取ったものになってしまっている。DVDには通して長い演奏が収録されているので是非確認して欲しい。)

本編、特典で2曲だけの収録なのだが、オルガンを中心としたジャズ・ロック的演奏になっていて、彼らがやはり本格的なロック・バンドだったことが理解できて興味深い。逆に言えば「霧の中の二人」だけが唐突で浮いているようにも思えた。

この「フェスティヴァル・エクスプレス」2005年に日本でも公開され、同年DVDとして発売された。現在ではブルー・レイ化もされているが、今改めてとても大きな価値を持ったイベントであったことを確認できるだけに是非見ることをお勧めしたい。

◆その後のマッシュマッカーン

画像⑩ Mashmakhan ラスト・シングル +再発シングル盤

マッシュマッカーンのファースト・アルバムの1曲目「Days When We Are Free」(シングル「霧の中の二人」のB面)が、英Bam-Carusoからのサイケ・ポップの名コンピレーション・アルバム、Rubbleの8枚目「All The Colours Of Darkness」(1991年)に収録された。このシリーズは全20枚からなるシリーズLPで、その後CD化もされている。当時としてはじつに画期的な編集盤で、60年代後半を中心に混沌としたサイケ・ポップの名曲が散りばめられていて、当時としては名前しか聞いたことのないグループを多数聞くことが出来、本当にありがたく勉強になったシリーズだった。主に英国ものが多かった中で、米国やオランダのグループを中心としたものもあるにはあったが、そんな中でカナダのマッシュマッカーンが収録されたことには嬉しかった。彼ら本来の面白さが改めて紹介されたように思えた。

2枚のアルバムを作成したマッシュマッカーンは、GFRに同行して日本を含めいくつかの国で演奏し、71年後半には新たなシングルも出すものの成功せず、ピエール以外が脱退し分裂状態になってしまう。

それでもピエール・セネカルは、新たなメンバーを入れてバンドを維持し、73年にはシングルを発表する(日本でも発売されている!「悪魔のロック(Dance A Little Step) J.DAN VA-41) がヒットには至らなかったばかりか、話題にもならなかった。メンバーの中で一番音楽的な多様性を持っていたピエールだがそれ以後、地元のヴォーカリストのバックやアレンジを手がける活動にとどまってしまう。

画像⑪ メンバーその後の活動①

残りのメンバーのうち、ジェリーとレイバーン・ブレイクはカナダのマルチ・ミュージシャンのD’Arcyの72年のアルバム『Back At The Beginning』に参加。これはなかなか素敵な作品だが、残念だがCDにはなっていない。その後ジェリーはロイ・ブキャナン(Roy Buchanan)のセカンドに参加した後、エイプリル・ワイン(April Wine)に加わる。エイプリル・ワインは71年にデヴューし、80年代まで10枚以上のアルバムを発表するカナダを代表するバンドのひとつだが、ジェリーは3作目に当たる73年の『Electric Jewels』以降長く在籍していた。なお、その『Electric Jewels』にはマッシュマッカーンを諦めたピエール・セネカルもゲスト参加している。日本では76年の6作目『恋の衝撃(The Whole World’s Goin’ Crazy)』から比較的コンスタントにリリースされていた。

画像⑫ メンバーその後の活動②

ブライアンはレイバーン・ブレイクと一緒に新たにリヴァーソン(Riverson)を結成。73年にカナダCBSに1枚のアルバムを残しているが、これがメロディアスなフォーク・ロックで女性ヴォーカルが素敵に絡む素晴らしい出来。ビートルズの「エリナー・リグビー」カバーも面白い。改めて、ブライアンとレイバーンの演奏もヴォーカルもマッシュマッカーン時代以上に上手さが伝わってくる。ここで聞けるブライアンの歌声は「霧の中の二人」とはなかなか一致しないかも知れない。2014年にKismetからCDが出されているので聞いた方も多いだろう。メンバーには紅一点のフランキー・ハート(Franki Hart)がいて、彼女はフリーダム・ノース(Freedom North)のメンバーだった。彼女のヴォーカルがまた素晴らしい。(そのフリーダム・ノースも近年韓Big Pinkから紙ジャケ仕様でCD化されていて気軽に聞くことが出来る。その唯一作(原盤はaqarius)もキャッチーで開放感のあるポップ・ロックでなかなかいい。お推めしたい。)

◎音源資料 G Riverson/Empty Sky

そのRiversonでのブライアンの歌声は誰かに似ているとずっと思いながら考えていたのだが、やっと思い出した。それは73年に『Paint A Picture』を残した英国のファンタジー(Fantasy)だった。そう思いついてファンタジーを聴き直し比べてみると、歌声と共に両者のフォーク・ロック的な曲作りがじつによく似ていた。Riversonの演奏のバックにキーボード、特にメロトロンも薄く加えたら驚くほど両者が近づいてきそうだ。両者とも同じ73年の作品・・・フーム。是非聞き比べてみて欲しい。

ブライアンとレイバーンはその後1980年くらいまで、Cliff Edwardsというカナダのシンガーのアルバムでバックを務めている事まで確認できた。

カナダ出身のミュージシャンはとても多く、ジョニ・ミッチェルやゴードン・ライトフット、ブルース・コックバーン、そしてニール・ヤング等々、グループとしても古くはゲス・フー、マホガニー・ラッシュ、ライトハウスからBTO、Rush等々、数多く挙げることが出来るが、70年当初は「天使の兵隊」「ミスター・マンディー」に始まる大ヒット攻勢をかけたジ・オリジナル・キャスト(The Original Caste)、「サインはピース」のオーシャン(Ocean)なども忘れがたい。

その一方でシリンクス(Syrinx)、マネージュ(Maneige)、アルモニウム(Harmonium)といったケベック州のフランス語圏のプログレの流れにつながる一派はプログレ・ファンにとっては忘れがたい名前だろう。

そんな中で今回取り上げたマッシュマッカーンは、ポップ、プログレというそのどちらにも流れていく両面を備えた重要なバンドとして今改めて位置づけることが出来るのではないだろうか。日本でも正式に、そして完全な形でのCDの発売を切に願いたい。

時々衝動的にポップス系を聞きたくなる。私にとっては「原点としてのポップス体験」である。気分が軽くなり、昔のことが思い出され懐かしさをしばし味わう。今回もそんな中で、思いつくままに綴ってみた。一人一人、同じ曲であってもまつわる思い出は違ってくる。読んでいただいている皆さんにとってはこれらの曲にどんな思い出が甦るだろうか?

これまでの流れで行くと本当はDawnレーベルの3回目を取り上げる予定でしたが、そちらは改めて取り組みます。年明けにまた見ていただけたらありがたいです。

今年もたくさんの方に本コラムを見ていただきました。ありがとうございました。

新しい年が皆さんにとってまた良い年となりますように。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第1回 Capability Brownを中心にコーラス・ハーモニーの世界を 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第1回はコーラス・ハーモニーをテーマにプログレ作品をご紹介します。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第2回 そうか、1968年からもう50年が経ったのか。その頃の一発屋の歴史の面白さ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第2回は50年前の1968年ごろに音楽シーンを賑わせた愛すべき一発屋にフォーカスしてまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第3回 「スカイライン・ピジョン」のメロディーにのせて ~Deep Feeling の正規再発を祝し~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第3回は、ことし未発表音源を含むボーナス・トラックと共に再発された、ブリティッシュ・ロックの逸品DEEP FEELINGの唯一作を取り上げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第4回 「68年の光り輝く(?)日」~ 68年の夏に思いを馳せて 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第4回は「1968年の夏」をテーマにしたナンバーを、氏の思い出と共にご紹介していきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第5回 「70’sUKポップの迷宮」に潜む凄さを味わってみませんか? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第5回は今年4月にリリースされた再発シリーズ「70’sUKPOPの迷宮」の、ニッチすぎるラインナップ20枚をご紹介していきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第6回 ポップ・ヒットの影に隠れた叙情性の誘惑「語られない物語~Stories Untold」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第6回は氏にとって思い出深い一枚という、イアン・ロイド&ストーリーズの『トラベリング・アンダーグラウンド(Travelling Underground)』の魅力に迫っていきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第7回 忘れられない一発屋伝説2 ヴィグラスとオズボーン/秋はひとりぼっち ・・・思い出の大ヒット曲と、アルバム“Queues”の魅力 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第7回は一発屋伝説の第2弾。72年に日本のみで大ヒットした、ヴィグラスとオズボーン「秋はひとりぼっち」を中心に取り上げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第8回 「12月に聴く名盤 クォーターマスの幻想①、2013年版は聞いたかい? 思い出と共に再び」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、英国キーボード・ロックの金字塔QUATERMASSの70年作!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第9回 「クォーターマスの幻想② その周辺を探る旅(Spin Off)~ Ann OdellとShawn Phillips」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンに迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第10回「クォーターマスの幻想③ Spin Offその2 ~Paul Buckmaster とPete Robinson~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンの活動を追います。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第11回 「クォーターマスの幻想④ Spin Offその3 ~ハード・ロックの側面から John Gustafson & Mick Underwood~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。4回にわたりお送りした英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASS編も今回がラスト。ベーシストJohn GustafsonとドラマーMick Underwoodの活動に焦点を当てて堀下げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第12回 忘れられない一発屋伝説③ ♬ 元号がひとつ変わる前に、平成の前の「昭和」の洋楽をふりかえる ♬「明日なき幸せ」に、「孤独の『夜明け』のヒッチハイク」・・・何のこっちゃ? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。英国ポップ・シーンの華麗なる「一発屋」グループ達にフォーカスいたします♪

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第13回 『プロローグ』(はじまり)の幻想と『燃ゆる灰』の陽光の狭間に見える「港の光景」 ~ 新生ルネッサンスと呼ばれたバンドについての個人的な思い出から ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、第2期ルネッサンスの1st『プロローグ』と2nd『燃ゆる灰』!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第14回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 前編 ~ 共に(Together)、今を生き(Now)、いつか幻へ(Illusion) ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第14回は、キース・レルフが率いた第1期ルネッサンス~イリュージョンをディープに掘り下げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第15回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 後編 ~燃えているものは灰にあらず、キャンドルの醒めた炎~ オリジナル・ルネッサンスの回答としてのイリュージョン From “Ashes Are Burning” To “Candles Are Burning” 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第15回は、キース・レルフにフォーカスしたコラムの後篇をお届けします!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第16回 Mark-Almondの世界①(初期3作品とその周辺から) ~名盤『復活(Rising)』の個人的な思い出がすべてのはじまり 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第16回は、英国ロックの名グループMARK-ALMONDの魅力に迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第17回 Mark-Almond の世界② ~75年ジョン・マークのソロからバンド活動の再開へ、 そして転がり出たリフ・ラフの世界の驚き~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第17回は、英国ロックの名グループMARK-ALMONDをフィーチャーした後篇をお届け!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第18回 英国Dawnレーベルの秘宝たち① 今改めて評価したいジョーンジー(Jonesy)~決して表舞台に出てくることがなかった不遇のメロトロン・プログレッシヴ・ロック・バンド 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第18回は、70s英国プログレの好バンドJONESYの魅力を掘り下げます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第19回 英国Dawnレーベルの秘宝たち②「光」と「影」を表現しながら神話と伝説を奏で、自ら「伝説」となった北アイルランドのFRUUPP ~ 全曲解説 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第19回は、北アイルランド出身の愛すべき名グループFRUUPPの全曲を解説!

EARTH & FIREの在庫

-

EARTH & FIRE / SONG OF THE MARCHING CHILDREN

オランダ出身、一気にプログレ度を増した2nd、メロトロンが溢れる荘厳な名作、71年作

オランダを代表するシンフォニック・ロック・グループ、71年発表の2nd。名盤の誉れ高き代表作の一つで、シンフォニック・ロックを堪能できる一枚。PROCOL HARUMの「青い影」に通ずるような美しいオルガンの調べ、これでもかと泣きまくるギター、柔らかなフルート、そして幻想的なメロトロン。圧倒的に叙情性溢れるアンサンブルはただただ涙するしかありません。優美なパートと重厚なパートとを織り交ぜたドラマティックな構成も見事で、リズム隊とギターが鋭利なリズムを切り刻み、メロトロンが溢れんばかりに放たれるダークで荘厳なパートも聴き所。組曲「Song of the Marching Children」は、彼らの魅力がつまった名曲です。紅一点ジャーネイ・カーグマンは、しっとりと優美なヴォーカルから力強いシャウトまで存在感抜群。ユーロ・ロック史に残る傑作。

-

EARTH & FIRE / ATLANTIS

オランダを代表するプログレ・グループの一つ、シンフォニック・ロック路線を完成させた73年発表の3rd

オランダを代表するシンフォニック・ロック・グループ、73年発表の3rd。傑作となった2ndと同様に、タイトル・トラックである組曲が聴き所。2ndと比べ、荘厳さが若干薄れ、その分、優美で伸びのある叙情性が印象的。美しいメロディを丁寧に紡ぐ必殺の泣きのギター、幻想的なメロトロン、ファンタスティックなフルートなど、叙情的なメロディの良さでは前作以上と言えるでしょう。紅一点ジャーネイ・カーグマンの存在感はもはや言わずもがな。2ndとともにユーロ・ロック史に残る傑作。

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!