COLUMN THE REFLECTION 第17回 Mark-Almond の世界② ~75年ジョン・マークのソロからバンド活動の再開へ、 そして転がり出たリフ・ラフの世界の驚き~ 文・後藤秀樹

2019年9月6日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム

タグ:

第17回 Mark-Almond の世界② ~75年ジョン・マークのソロからバンド活動の再開へ、 そして転がり出たリフ・ラフの世界の驚き~

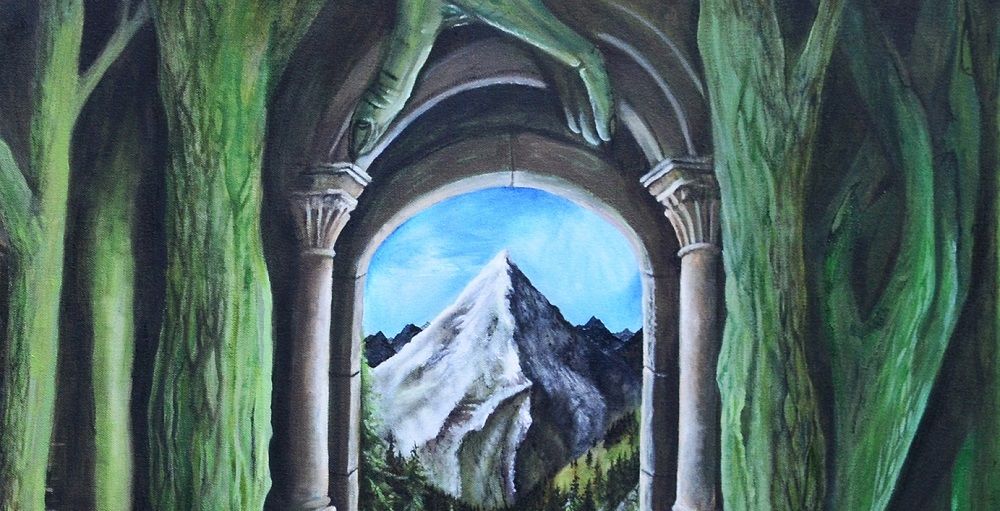

◆前作『73』から1年半後に届いたマークのソロ、『友に捧げる唄』

画像① 『友に捧げる唄(Songs For A friend)』

『73』を発表したあと活動を休止したマーク・アーモンド(Mark-Almond)ではあったが、75年にジョン・マーク(Jon Mark)は、ソロ・アルバム『友に捧げる唄(Songs For A friend)』をCBSから発表している。当時はそのバンド活動休止がマークの指の怪我にあったことは伝わってはいなかった。それだけに1年半ぶりとなる彼の近況集とも言えるソロは、そんなに時間が経った気もしなかったし自然に受け入れたことを覚えている。というよりも、その内容の詩的な世界がとても素晴らしく、やはりジョン・マークは凄いと単純に思ってしまった。ただこの作品を完成させた時マークはまだ30代の前半だ。その風貌もそうだが、ずいぶんと老練な詩人が書いたような詩の世界が映し出される。(それまでのマーク・アーモンドのアルバムでの歌詞にも感じられたことではあるが)私にとっては永遠のフェイバリット・アルバムである。

◎音源資料1 Jon Mark / Signal Hill

プロデュースはロイ・ハリー(Roy Halee)が担当、そしてこれまでのメンバーで言えばトミー・アイア(Tommy Eyre)がキーボード全般に配置され全編で大きな役割を果たしていた。あと、アーモンドの不在はその時にはなぜか気にならなかった。サイモン&ガーファンクル(Simon & Garfunkel)の「明日に架ける橋(Bridge Over Troubled Water)」のピアノを担当し、ブレッド(Bread)のメンバーでもあったラリー・ネクテル(Larry Knektal)が何故かベースを弾いていることの意外性とか、ジャズ畑のロン・カーター(Ron Carter)がアコースティック・ベースで参加していたり、セッション・ドラマーのハル・ブレイン(Hal Blain)がドラムスを叩いたりしているといった知識が、それまで聴いてきた音楽を通して自分の中に積み重なってきた時期でもあった。

そして何よりも、弦を主体としたオーケストラが加わっているのにそれが大仰でも嫌みでもなく、ごく自然に静かに効果的に導入されていたことがとても嬉しかった。そして、メゾ・ソプラノ歌手のサリ・テリ(Salli Terri)の声にも癒やされた。と、ここでは曲ごとの紹介はしないが、最後の「回転木馬(Carousel)」はマークが詩を朗読している。アルバムに収録された一つ一つの曲名に何となくその世界が伝わってくると思うので、その邦題を並べておく。

(シグナル・ヒル/ジョーイ/軽率な男の物語/いつの日かボートを/入江にて/愛の嘘つき/影とひとりぼっち/老人ホーム/回転木馬)

ここで思い出すのはロバート・ワイアット(Robert Wyatt)が脊椎を損傷して下半身が不自由になった後に発表した『白日夢(Rock Bottom)』だ。ドラマーだった彼が、その道を絶たれながらも精神的な深さを持った大傑作を仕上げたことは多くの人が認めるところだろう。

マークのこの作品ではヴォーカルとクラシカル・ギターとクレジットされていて、派手ではないが印象的なギターのプレイを聞くことができる。考えてみると火災で指を損傷してマヒが残りながらも歴史に残るギタリストであり続けたジャンゴ・ラインハルト(Jango Reinhardt)がいる。ロックの世界でもブラック・サバス(Black Sabbath)のトニー・アイオミ(Tony Iomi)も事故で右手の指の先端を失っていたが(彼は左きき)、ハンデを跳ね返し印象的なリフを弾き続けた事実はよく知られている。誰もが簡単に克服できることではなかろうが、マークの前向きな気持ちは何よりも強いものだと改めて思い知らされる。

ただ、マークの怪我については日本にはほとんど伝わらず、『復活(Rising)』後のライナー解説でも全く触れられてはいない。私もその事実を知ったのはずっと後になってからのことだ。

◆そして、76年『心に・・・・』届く

画像② 『心に・・・(To The Heart)』

マークのソロから1年後、マーク・アーモンドの新作『心に・・・(To The Heart)』が届いた。彼らとしては3年ぶりの新譜になる。アルバムには「このアルバムは、もう一度マーク・アーモンドとして復帰を願ってくれた世界中の友人たちに捧げます。」という、彼らからのメッセージが添えられていた。レーベルは米abcレコード。

マーク・アーモンドが『73』を発表した辺りからの音楽シーンというのが、ジャズ・ロックをはじめとする脱ジャンル的な音楽が注目される時期でもあった。チック・コリア(Chick Corea)のリターン・トゥー・フォーエヴァー(Return To Forever)やジョン・マクローリン(John MaLaughlin)のマハヴィシュヌ・オーケストラといった辺りが活発に活動を始めると同時に、デオダート(Deodato)が注目を集め、CTIレーベルのサウンドが広く人気を集め始めた時期でもある。ジャズ雑誌のスウィング・ジャーナルから新たに『ADLIB』が発刊され、その後フュージョン、AORの牽引役を務めるようになっていく。

マーク・アーモンドに同じ要素を感じ取っていたリスナーが、彼らの復活を待っていたことは当然のことだったと言える。

ジャケットは地味で(しかし彼ららしいとも言える)見過ごしてしまいそうだが、バンドのロゴがそのまま残っていたことは多くのファンを安心させた。プロデューサーは、ソロに続いてのロイ・ハリー、主要メンバーはマーク、アーモンド、アイアーの3人。あと、『73』でもベースを弾いていたウルフギャング・メルツ、そしてドラムスにビリー・コブハム(Billy Cobham)(!)。1曲のみジム・ゴードン(Jimmy Gordon)が替わって参加。そしてグレッグ・ブロッフ(Greg Bloch)というヴァイオリニストをはじめ、パーカッション、ホーンとして3名が参加している。

◎音源資料② Mark Almond/ New York State Of Mind

アルバムは「心はニューヨークへ(New York State Of Mind)~帰郷(Return To The City)」のメドレーが始まる。「心はニューヨークへ」はビリー・ジョエル(Billy Joel)のカバー曲。ジョエルは73年の「ピアノマン(Piano Man)」のヒットで有名にはなっていたが、77年の「ストレンジャー(The Stranger)」以降のメガヒットの直前という時期にあたる。カバーと言うより、マーク・アーモンドの持ち歌とも言えるようなはまり具合に聞こえる。「ニューヨークの思い」としてその後多数のカバーを生むことになる名曲なのだが、彼らがその先陣を切って取り上げたことも重要なことだ。後半の「帰郷(Return To The City)」は、彼らのテーマ曲でもある「The City」の再演で、見事につながっている。

印象としては彼らのファーストアルバムの「貧民街(The Ghetto)」のイントロと似た形で始まるが、そこではアコースティックだったピアノが、ここでは同じアイアーが弾くフェンダー・ローズに導かれる。これもリニューアルされたマーク・アーモンドの新たな出発を感じさせた。

収録された曲はどれもよく出来ているし、アレンジも秀逸だ。そして音圧が強く、迫力も感じるのはこれまでとは大きな違いかも知れない。3曲目の「貿易風の吹く国へ(Trade Winds)」の基本弾き語りの世界の中間部に南国風のパーカッション導入の陽気さは、これまでとは違った側面だ。そんな中で長いこと、私が気に入って聞いていたものは、B面の1曲目「ただ酔いしれて(One More For The Road)」のセンチメンタルな世界だった。冒頭のアーモンドのフルートとブロッフの奏でるヴァイオリンがとてもいい味を出しているのと、アイアーが上手くキーボードを弾き分けていることで静かな世界を描き出しているのが見事だ。その余韻が醒めぬうちに始まる「電話をすれば(Busy On The Line)」の演奏は完全にフュージョン。ここではコブハムのドラムス、ブロッフのヴァイオリン、アーモンドのサックスを中心に、アイアーが全体を上手くまとめた印象。彼の力量がこの作品の価値を決定づけていることを改めて思い知らされる佳曲。さらにラストの「誰もが友を(Everybody Needs A Friend)」のメロディー・ラインと盛り上がり方も素晴らしく、アーモンドのサックスはこれまで以上にエレガントに響いている。

それまでのマーク・アーモンドを聞いてきた耳には、活動再開を喜ぶと同時に、やはり流行のフュージョン・サウンドで「お洒落になってしまった。」という思いは間違いなくあった。しかし、何度も聞いていくうちにその新たな姿を素直に肯定的にとらえられるようになった。

マーク・アーモンドのオリジナル・メンバーのトミー・アイアーがマークのソロ『友に捧げる唄』に続いて、バンドにも復帰して大活躍しているのはとても嬉しいことだった。何故『II』の後に一度脱退してしまったのかが謎だった。この間に活動していたリフ・ラフ(Riff Raff)も含めて後ほど考察してみたい。

◆さらに、より都会的な『アザー・ピープルズ・ルーム』の発表

画像③ 『アザー・ピープルズ・ルーム(Othe Peoples Room)』

78年にA&M傘下のHorizon Musicから出された『アザー・ピープルズ・ルーム(Othe Peoples Room)』だが、知名度と人気度では彼らの作品中一番だろう。プロデューサーのトミー・リピューマ(Tommy Lipuma)がアル・シュミット(Al Schmitt)と組んでシティ・ミュージック、AOR量産の旗印となった時期の作品で、マーク・アーモンドにとっては、『II』以来のプロデュースということになる。

驚きはその妖しげなジャケットと、それまでのバンド・ロゴが消えてしまったことだ。

私が最初にアルバムを耳にしたのはFMの新譜紹介だった。その時には懐かしさを感じると同時に、前作にも増してお洒落な音楽性になったその幾つかの収録曲に戸惑いを覚えたことを思い出す。

なんたって、参加ミュージシャンの顔ぶれ。ギターのジョン・トロペイ(John Tropea)、ベースのウィル・リー(Will Lee)、ドラムスにスティーヴ・ガッド(Steve Gadd)、パーカッションにラルフ・マクドナルド(Ralph MacDonald)・・・。当時第一線級だった錚々たるメンバーが並び、印象的で聞き覚えのあるオーケストレーションは大御所アレンジャーのクラウス・オガーマン(Claus Ogerman)だ。

前作ではまだ、アイアーの存在感もありバンド・サウンドだったが、ここでは完全にマーク・アーモンドはマークとアーモンドのデュオ・チームになってしまったことを実感した。

1曲目は彼らのテーマでもある「ザ・シティ(The City)」。イントロからしてこれまでの同曲とは印象が違う。マークのヴォーカルとクラシカル・ギターには原曲のイメージが残っているが、それを固めるサイドの音があまりにもカッチリした印象。アーモンドのフルートやサックスの音色は相変わらず気持ちいいが、そうした部分は彼の力量と器用さが上手くマッチングしているということだろう。

続く「テーブル4の女(Girl On Table4)」やタイトル曲「アザー・ピープルズ・ルーム(Other People’s Room)」は今でも彼らの人気曲のひとつになっているが、ジャケットに共通した風景が浮かんでくる。しかし、よく見ていくとマークの詩の世界で描かれてきた「都会の人間の一コマ」はこれまでと何も変わっていないこともわかる。

◎音源資料③ Mark-Almond – You Look Just Like A Girl Again

アルバムを買った後、ずっとBGMのようにかけ続けたマーク・アーモンドのレコードというのはこれが初めてだった。それは、あまりにも自分の中での思い入れ(それまでの彼らのイメージ)が強すぎたがゆえなのだが、当時一連の好きだったバンドがどんどん変化したり、消えていくこともあったりと様々に寂しさと不満を抱えていた時期でもあった。

時を経て改めて聞いたときに、よく練られた作品であることはもちろん理解できるし、多くの人に愛される作品になっていることも素直に嬉しい。

今年(2019年)日本独自に企画された『トミー・リピューマ・ワークス(Tommy Lipuma Works)』と題された3枚組が発売された。その中には、マーク・アーモンドも本作中の「ユー・ルック・ジャスト・ライク・ア・ガール・アゲイン(You Look Just Like A Girl Again)」が選曲されて収録されている。歴史の中にそのように名前が残ったことは彼らにとって幸いだったに違いない。

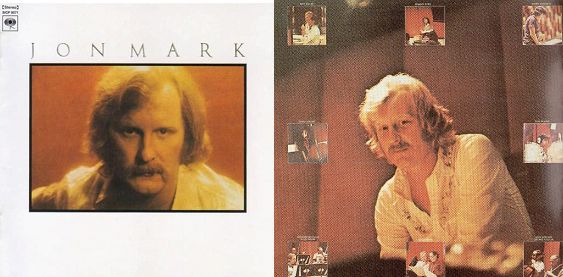

画像④ 『fifty-year anniversary edition』と彼らのそれまでの編集盤

今年ドイツのBlack Sun Musicというレーベルから『fifty-year anniversary edition』という 50周年記念の5枚組が出された。内容は『I』『II』『Rising』『73』『Tuesday In New York』の5枚のオリジナル・アルバムがそのままパッケージされているようだ。現物を入手していないのだが、もっとひねりのある編集をしてくれていたら期待もふくらむのだけれど。

彼らが大手のレーベルから公式に発表したと言えるのはここまでである。しかし実際にはその後も幾つか聞かれるべき作品が残されている。

画像⑤ その後のMark-Almond ①~⑤

①は、「Other Peoples Rooms」の続編的なアルバムだが、ジャケットからも分かるようにNYの気だるい日常の情景を描いた印象の作品。「In Between(Part1&2)」はゴスペル・コーラスも導入して、彼らが当初スタイルとして持っていた都会の姿をこれまでに無い形で描き出している。女性リード・ヴォーカルを取り入れたのも初めてだろう。最後の「Carousel」は彼のソロ『友に捧げる唄』で詩の朗読したものを今度は歌唱として聞かせている。佳曲の多い素敵な作品だが、何故か大手から発売されなかったのが残念に思える。(ここに挙げた一連の作品は、独再発専門レーベルととらえられるLineからの発売だ。)

②は、LP2枚組で発売されたライヴ盤。81年らしい定番曲で占められたなかなか味のあるライヴ盤に仕上がっている。スタジオでお洒落に装飾されたものからすると、素顔を垣間見るようで本来の彼らの姿が感じられ嬉しい。これも、公式ではあるものの何となく地味に発売され、知る人のみに伝わったような感じが強い。マークとアーモンド以外のメンバーは、ギターにカルロス・リオス(Carlos Rios)、キーボードにマーク・ロス(Mark Ross)、ベースにデイヴ・マロッタ(Dave Marotta)、ドラムスにロベルト・パッタシア(Roberto Pattacia)というやはりAOR系のアーティストのアルバムに参加している面々だ。

③は、米盤として②を再構成して発売されたもの。②を聞いた耳ではやはり物足りない。

④は、83年作だからと侮ってはいけない名盤だ。『友に捧げる唄』の続編とも呼べるジョン・マークの真骨頂を感じさせてくれる。「81年の暮れから82年にかけての冬に録音され、その春にミックスされた」というクレジットも彼らしかった。何よりも旧友であるニッキー・ホプキンズ(Nicky Hopkins)がピアノを弾いている。タイトル曲は涙が出そうなくらいに美しいし、他の曲も彼らしい輝きを持った素晴らしさだ。マークの曲作りの巧さが際立っている。見つけたら迷わず入手することをお勧めする。

◎音源資料④ Jon Mark/The Lady And The Artist

◆トミー・アイアーとロジャー・サットンは何故、マーク・アーモンドを去ったのか?

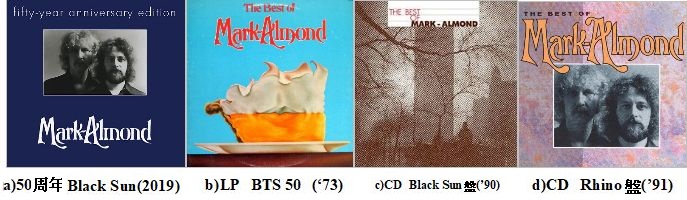

画像⑥ Mark-Almond オリジナル・メンバー・フォト

ジョン・メイオールのバンドを辞めてから、マークとアーモンドが意気投合し、ドラムレスのユニットというコンセプトを引き継ぐように新たなバンドの結成に向かったのは70年のことだ。メンバーの選定にあたっては偶然が作用した。

きっかけはサットンだった。マークとアーモンドがメイオールのツアーでフランスを訪れた時に、同じステージにジョディ・グラインド(Jody Grind)が立っていて、そのメンバーにサットンがいた。英国に戻り、彼のアパートで会いバンドへの参加が決まった時、全く偶然にアイアーがやってきた。彼らは友人同士で近所に住んでいた。そこで話をしてすぐにアイアーもバンドの一員になることを承知したのだ。(Johnny Almond Music Machineの69年の『Patent Pending』にもサットンは参加していたのだが。)

何度も繰り返し書いてきたことだが、そんなアイアーとサットンが何故、『II』の後にマーク・アーモンドを脱退してしまったのか? そのことがずっと気になっていた。

その経緯は99年に再発されたリフ・ラフ(Riff Ruff)の3種のアルバムのニュー・ライナーに記述されていた。これも近年Big Pinkから紙ジャケになって発売されたことでとても読みやすい形(大きな文字!) になって再掲されている。

そこにあった内容は、サットンとマークの不仲だった。『I』でも『II』でも、マークはサットンに自作曲の場を提供し、格段の扱いを与えていたが、結局上手くいかなかったということなのだろうか。

サットンとアイアーは、以前から二人で活動を共にしていた時期もあり、マーク・アーモンド加入前から新たなバンドの構想を描いていた。もともと、ジャズとロックの接点でのセッションをこなしていたサットン、同様の音楽嗜好を見せながらもクラシカルな感性を持ちオーケストレーションもできるアイアー。ジャンルを超えた活動を見据え、マーク・アーモンドに加わることで活路を見いだしたものの、自分たちの音楽を獲得したいという思いは強かった。それだけに、機会を見てマーク・アーモンドを脱退して本格的な活動をしようと計画していた。しかし、マーク・アーモンドが予想以上に好評でツアーが長くなり、新たなバンドの活動に踏み切れなかった。そんな中、サットンとアイアーは72年にはストラビズムス(STRAVISMUS)として他のメンバーも加えてレコーディングを実行した。マーク自身も同年バンド自体をさらにステップ・アップしようとした時期だっただけに、その事実を知った時は心中穏やかではなかっただろう。

マークに対しサットンが脱退話を切り出した時に、マークは当然のように難色を示した。それに対しサットンが反論し反旗を翻した。

結果、しまいにはマークは一緒にいたアイアーまでも辞めさせてしまったというから、その場の様子はかなり険悪なものだったのだろう。ただ、よく考えるとサットンが考えていたバンドというのは、アイアーが参加することで成立するので、じつはマークはそこを思い量っていたのかも知れない。しかし、かなり感情的な脱退劇だったことは間違いないだろう。72年夏のことだった。

サットンはマークに対する恨みのこもった「God damn the Man who ever tried to put his mark on you」という言葉を自作曲に書いている。何てこった。

今述べた件については私の全くの想像ではなく、Rolling Stone誌の71年6月10日付のジョン・マークへのインタヴュー記事から裏付けられることができそうだ。

そこに掲載されたのは28歳でバンドリーダーだったジョン・マークが、マーク・アーモンドの最初のアルバムを発表した時期のインタヴューなのだが、サットンとアイアーに対しての今後の期待感が具体的に述べられていた。マークはまるで予言のような展望を述べている。

「マーク・アーモンドとしてまず3年間をその活動として考えている。その間、バンドが上手く機能していれば、サットンはたくさんの音楽性を持っていて、彼の才能はまた別の方向に向いており、約2年後にはリーダーになる可能性を持っている。

アイアーは自分のコンセプトをいつも持っていて、特にオーケストラやストリングスの扱いについて長けていて、将来的にラロ・シフリン(Lalo Schifrin)のような実験的な試みに向かうだろう。」

この記事は、当然サットンも目にしていただろうし(ひょっとしたら切り取って手帳に挟んでいたかも知れない)、保留していたストラビズムスの活動に向かってもいい時期と考えたのだろう。当然のことながらマークはサットンの実力を認めていた。ただ予想以上(予想どおり?) にマーク・アーモンドの知名度・人気が上がったために、マークにとってはサットンの願いを受け入れるわけにはいかず、物事を円満に進めることができなかったと言うことなのだろう。

バンド内のメンバー間のトラブルや脱退劇はどこにでもある。改めて音楽とは人間が創り出すものであり、その制作過程に人間模様が生まれてくるものだという宿命にも似た複雑な感情にとらわれてしまう。しかし、その中で複数の新たな芽が育ち、私たちは多種多様な音楽という恩恵に預かっていることに改めて気づかされる。ただ、アイアーとサットンがマーク・アーモンドに残したものは、間違いなく大きな財産だったと私は今でも思っている。

◆リフ・ラフの2枚(+1枚)のアルバム

リフ・ラフというバンドが残した2枚のアルバムを聞いてみると、図らずも(サットンは意識していない、意識さえしようともしていないかも知れないが)、マーク・アーモンドを経過したあとだからこそ表現された音楽のように思える。公式に残された2枚のアルバムは、ジャケットの地味さもあってあまり目立たないものだ。で、実際にアルバムを手に入れてみても、何故こんなデザインなのだろうという疑問符がついてしまうタイプの作品だった。あわせて、リフ・ラフの意味も「ろくでなしの連中、人間のくず、がらくた」といった自虐的な言葉ということになる。まあ、いつの時代もそうした不良っぽさがカッコ良く映るということなのかも知れないが・・・。

画像⑦ Riff-Raff Same

RCAから73年に出された最初の作品『Riff Raff』は英RCAから発売された。ちょうどヴァージン・レコードが立ち上がった頃のマナー・スタジオでレコーディングが行われている。プロデュースはバンド自身だが、エンジニアとしてエディ・オフォード(Eddy Offord)が担当している。メンバーはサットンとアイアーの他は、ギターのピート・カートレー(Pete Kirtley)とドラムスのアウレオ・デ・スーザ(Aureo De Souza)の2人にゲストとしてサックスのバッド・ビードル(Bud Beadle)が参加している。多くのリスナーはそのメンバー構成にジャズ・ロックを期待した。

1曲目の「ユア・ワールド(Your World)」から、彼らの世界が全開なのだが、ギターのカッティングはともかく、フルートが入るとジョニー・アーモンドのようだ。サットンのヴォーカルは濃過ぎてちょっと面食らってしまうが、コーラス・パートになるとクールで心地よくなる。「フォー・エヴリー・ドッグ(For Every Dog)」や3曲目の「リトル・ミス・ドラッグ(Little Miss Drag)」もコーラスが前面に出たアコースティック主体の好ナンバー。「ドリーミング(Dreaming)」も似たようなナンバーだが、幾分夢心地のナンバー。中間部のアイアーのキラキラとしたピアノが個人的には大好きだ。冒頭のフルートもそうだったが、ここでもサックスの前半部はアーモンドのようだ。しかし、メロディアスな展開が多く、ジャズ・ロックを期待して聞くと肩すかしを食らってしまうのではなかろうか。

◎音源資料⑤Riff Raff / You Must Be Joking

アルバムではB面に入って「タイムズ・ロスト(Times Lost)」も同様の曲。しかし、そこではバックにサットンのチェロも聞こえてくる。「ユー・マスト・ビー・ジョーキング(You Must Be Joking)」でようやく演奏主体の幾分アブストラクトなジャズ・ロックを聴くことができる。ギターのカートレーもドラムスのスーザもなかなかの存在感を見せていて、じつはこうした音楽がリフ・ラフの目指す音楽性なのだろうと納得する。そして、アルバムのラスト「ラ・メメ・チョーズ(La Meme Chose)」は10分を超える本領発揮のナンバー。アルバム中唯一のアイアーとサットンの共作曲。緩急を活かしたジャズ・ロックで参加メンバーの力量の高さがうかがえる好ナンバーと言える。

聞き終えて、ジャケットの凶暴性とは幾分のギャップを抱えながらも好作品であると認識する。

いつもながらの話になってしまうが、リフ・ラフの2枚のアルバムもアルバムは国内盤の発売もなく、知る人ぞ知る作品だった。雑誌の名盤紹介には紹介されているものの、原盤アルバムは我が居住地のレコード店では見たことがなかった。80年代半ばになってやっと通販で手に入れることができたものの、2枚ともそのジャケットの真意がわからず困ってしまった。

さらに、どうでもいいことだがこのファーストに関して言えば、表の番号はRCA SF 8351となっているものの、裏ジャケットの番号はSの部分が8となり「8F 8351」と表記されていて、「あれっ」と思ってしまった。

画像⑧ Riff-Raff『Original Man』

続く2枚目は『オリジナル・マン(Original Man)』。困ったことにこのジャケットの真意もつかみ取れない。が、アルバム裏の曲目クレジットを見て驚愕(!)した。2曲目の『Havakak』の作者が(Craddock/Kirtley/Gibson)となっている。つまり、アイアーとサットンが抜けたあとにマーク・アーモンドのメンバーとなり『復活(Rising)』を作成するケン・クラドックとコリン・ギブソンが入っているのだ。その事実に気づき驚いたのは私を含めて世界中で何人いただろうか?

つまり、サットンとアイアーの脱退後の2人のメンバー、クラドックとギブソンがリフ・ラフのギタリストであるピート・カートレーの間に接点があったということなのだろう。しかし、複雑な形で脱退したサットンが、こうやってマーク・アーモンドに残ったメンバーも関わった曲をアルバムに収録した経緯は何だったのかと考えてしまった。

◎音源資料⑥ Riff Raff / Havakak

まず1曲目はタイトル曲「オリジナル・マン(Original Man)」。前作以上に垢抜けた音作りになっていてちょっとびっくり。ストリング・シンセの使用がその理由だ。また、前作のメンバーに加えてサックスにスティーヴ・グレゴリー(Steve Gregory)が入りホーンの音が厚くなっている。そして気になる2曲目「Havakaku」は、インストゥメンタルで完全にジャズ・ロック。シャープなメインとなるメロディーが流麗で素敵だ。3曲目「Goddam The Man」はサットン作で彼らしさが漂う曲だが、先ほど述べたジョン・マークへの不満を歌詞にした曲。そう考えるとどこか皮肉に満ちて聞こえてくるから不思議だ。A面最後にあたる「イン・ザ・ディープ(In The Deep)」はカートレーの曲だが、バックには薄く女性ヴォーカル、ジョアンナ・ニューマン(Joanna Newman)が加わって柔らかさが感じられ、他とは違った雰囲気を持っている。

B面1,3曲目はサットン、2曲目はアイアーの曲。「トムズ・ソング(Tom’s Song)」と題されたそのアイアーの曲は、彼のキーボード群に覆われた曲、ピアノとストリング・シンセをバックにアイアー自らが歌うまさに自分のテーマ・ソング。まるで透明な布にカクテル光線があたり、その色を変えていくような情景が目に浮かぶ視覚的な曲でもある。その柔らかさは彼の人柄でもあるような気がする。

この翌年(75年)には、アイアーはジョン・マークの元に戻り彼のソロ・アルバム『友に捧げる唄』を全面的にバック・アップし、さらに再編マーク・アーモンドの『心に(To the Heart…)』でカムバックしているのだから、サットンのようにマークに対しての遺恨はなかったものと思われる。

一方サットン作の「ウェイスター(The Waster)」と「スピード(Speed)」は彼の情念のようなものが感じられる重さを持っている。彼のヴォーカル・スタイルにも曲調にもマーク・アーモンド時代から感じられたものがそのままなのだが、日本人の感性でその音楽性を理解するにはやはり少し難しい気がする。

後半部の疾走感はラテン・ロック風にも聞こえて面白かったのだが。

サットンはマーク・アーモンド時代から使用するベースはフレットレスで、そう思って聞き直すと微妙な音の外しというかズレは明確な意図を持ったもので、独特の表現だったことを理解することはできる。

画像⑨ Riff-Raff『Outside Looking In』

オリジナルの2作が99年になって初めてCD化再発された際に、驚きの関連アルバム『アウトサイド・ルッキング・イン(Outside Looking In)』が一緒に出されて、文字通り度肝を抜かれた。それは、リフ・ラフの正式な2枚以前の幻のアルバムだったからだ。もちろん、アイアーもサットンも参加している。それはマーク・アーモンドのアルバム『II』のレコーディング直後に録音していたものだった。

(99年発売のDiscofome盤のライナーには「72年のM-A 『I』録音直後」と書かれているが、72年初頭にはM-A『II』も発表されていたわけで時期的な齟齬がある。近年のBig Pink紙ジャケ盤は99年盤を元にした再発であるが、そこに掲載されたディスコグラフィーでは『アウトサイド・ルッキング・イン(Outside Looking In)』は69年録音と記されていてさらに混乱する。それが正しければアイアーとサットンがM-A参加当時に既に新たなバンドの構想を持っていた時期と一致するからだ。(一方で実際の音を聞くと、それはないだろうとも思った。)Discofome盤のレコーディング・データの方が詳細で信頼できそうなので、72年M-A『II』の録音直後にレコーディングされたものと考えていいのではないだろうか?)

当時のバンド名だったストラビズムス(STRABISMUS)は、もともとドラマーのロッド・クームズ(Rod Coombes)とジョー・ザルネッキ(Joe Czarnecki’s)が中心になったプロジェクトとして69年にスタートしたものだった。その流れにサットンとアイアーがいつから関わったのかを特定するのが難しいのだが、72年のレコーディングには彼らの他に、ヴォーカルのアラン・マーシャル(Alan Marshall)、ギターのマーティン・ボール(Martin Ball)、サックスのリッチー・ダルトン(Ritcie Dalton)、セカンド・ドラムスにジョー・ピーターズ(Joe Peters)といったメンバーが参加していた。ロッド・クームズ自身は、ジューシー・ルーシー(Juicy Lucy)、スティラーズ・ホイール(Steeler’s Wheel)、ストローブス(Strawbs)と渡り歩く時期と重なり、楽曲提供のみでレコーディングには不参加だ。

◎音源資料⑦ Riff Raff / The Blind Man

1曲目「アウトサイド・ルッキング・イン(Outside Looking In)」は、イントロのリフがDeramから1枚アルバムを出していたブラス・ロックバンドの『Walrus』の冒頭曲にそっくり。とか、6曲目「ソー・ユー・ウォント・トゥ・ビー・フリー(So You Want To Be Free)」のイントロは『Egg』そのままだし、歌い出しもモント・キャンベル(Mont Campbell)のヴォーカルそっくり。などという面白さもあるものの、アルバムを前提にしっかりと構築された音楽性と完成度にとにかく驚く。2曲目の「ザ・ブラインド・マン(The Blind Man)」の後半では教会での聖歌隊の合唱を導入するという大胆で本格的な制作になっている。

後半8~11曲目はボーナストラックとして、ピーター・カートレイとアウレオ・デ・スーザ、ケニー・スレイド(Kenny Slade)という2人のドラマーが入り、リフ・ラフのファーストにより近づいている。

昔から録音されながらも未発表に終わった作品というのはかなりあるし、その中の相当数を聞いてきた。でも、こうして陽の目を見て「これは凄い」と思うものにはそう出逢えるものではない。

本当は、この後のアイアーとサットンの活動についても見ていこうと思っていたのだが、サットンはニュークリアス(Nuclues)に参加ししばらく安定した活動を続ける。アイアーに関しては膨大な数の参加バンドがあってより興味深いものがあるので、また改めて別の機会に取り上げていくことにしよう。

◆Mark-Almondのライヴの様子(残されている音源から)

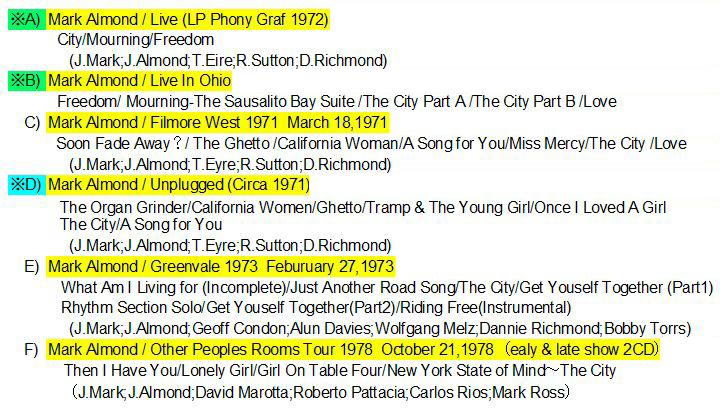

画像⑩ Mark Almond Boot

このコラムに、ライヴ音源(ブート音源を含む)を取り上げるのは好ましくないかも知れないし、私自身これまでブートにはあまり興味を持ってこなかった。ただマーク・アーモンドをはじめ大好きなバンドについては、その歴史の詳細を知りたくて聞くこともある。(これは人情だよね。)ここでは、スタジオ盤では未発表の曲もあるので何点か紹介しておきたい。(もちろん、これがすべてではないだろうが。)

◎ A)とB)は同じ音源。A)のほうはレコード盤のみ存在する。B)はレコードのA面とB面を逆にしてコンサートの曲順に並べたもの。その際にレコードでは「The City」として一括されたものを、実際のメドレー形式の曲を明らかにしている。

B)では、70年のライヴとしているが、「Freedom」の途中からと「The City」からのメドレー全体にドラムスが入っている。リッチモンドのドラムが入ること自体71年以降のはずだから、注意したいところ。ただ、「Mourning-The Sausalito Bay Suite」の「The Bridge」の部分ではスタジオ盤ではドラムスもまだ入っていない。それだけにこの組曲の初期段階の姿を聞くことが出来ることは興味深い。

またマークがMCで、「次のアルバムはライヴになる予定で今日の演奏も録音する」旨を「Freedom」冒頭で伝えている。『73』のアルバム制作を想定した発言のようにも聞こえる。レコードブートの発売は72年だった。ただ、「Freedom」自体アルバムには収録されていないので、ここだけで聞くことが出来るものだ。

◎ C)はじつに興味深い音源。「Soon Fade Away?」「California Woman」「Miss Mercy」といった3曲の未発表曲が聴ける。特に「Miss Mercy」は「The City」をより軽く、明るくしたような不思議な作品。

音質も素晴らしい。そして注目は26分にわたって演奏する「The City」の中盤。ダニー・リッチモンドを初めてマークが紹介するMCが流れる。ドラム・ソロの見事さはさすがで、終了後の観客の反応も上々だ。これは71年3月米国ライヴで初めてリッチモンドがお披露目されたツアーである。

◎ D)は、私はAmazonのMusic Unlimitedで見つけて聞いている。時々こうした音源が見つかるのでi-tune等も含めてチェックすることをお勧めする。これは71年英国ラジオで彼らがスタジオ・ライヴに訪れた時のもの。オリジナル・メンバーの4人にリッチモンドが加わってからのもの。しかし、メンバー紹介で、明らかにドラム・セットも用意していることがわかるが、ここに収録された7曲にはドラム演奏はない。「The City」さえもパーカッションのみ。リッチモンドをミンガスのグループから引き抜いたのは71年に入ってからだが、マークは「最初からバンドにドラムスを入れないのではなく、自分たちの感覚に合うドラマーがいなかったからだ。」と言っていた。しかし、チャーリー・ミンガスのライヴでのリッチモンドの演奏は魅力的で凄かったという。さすがに大物グループのドラマーを引き抜くのは簡単にはいかなかったようだが、当のリッチモンド自身が乗り気でいたようだ。最初に1ヶ月ほどロンドンのロニー・スコッツ・クラブでリハーサルを繰り返してきた。その後、米国ではC)のライヴで紹介されることは述べてきたとおりだ。

D)でもうひとつ注目点は、1曲目の「The Organ Grinder」のトミー・アイアーの可愛らしいピアノによる演奏だ。メンバーが大きく交替した72年の『復活(Rising)』に収録されたものだが、この時期に既に演奏していたことが分かる。そして2曲アルバム未収曲があるが、「Once I Loved A Girl」はここだけで聞ける演奏。曲の冒頭でメンバー紹介があり、アーモンドの生声のキーが思っていた以上に高いこと、トミー・アイアーは紹介されると本人は「アイアーではなくエアー」であると語ったことが印象的だ。

◎ E)は『73』のライヴと重なってくる部分もあるが、「Just Another Road Song」はここだけで聞ける曲。ノリのよい明るい曲調の曲。ブラス陣のアンサンブルがいい。この曲も収録されていたら私の『73』の評価ももう少しアップしたような気がする。そして全般にジョニー・アーモンドのすさまじさが伝わってくる。特に「The City」での10分以上に亘るソロブロウ、その後終盤でのフルートへの持ち替え。その体力も尋常ではない。最後の「Riding Free」はアフロ・ジャズ的なインストで『復活(Rising)』で聞かれるものとは違う。改めて考えると72年10月の薬指の大怪我を何とかカバーしながらの時期の演奏だが、そのハンデを感じさせないことに改めてマークの精神力にも感服する。

◎ F)は、「アザー・ピープルズ・ルーム・ツアー1978」の音源。先に紹介した「The Last & Live」と同じメンバーによるライヴの一日2公演分を収録したもの。お洒落に施されたアルバムの参加ミュージシャンをそのまま使う訳にはいかないから別のツアー・メンバーになっているが、私にはこちらの方が従来のマーク・アーモンドに近い感じがして好感が持てる。ここでもジョニー・アーモンドの凄さが感じられる。そして観客の反応。大きなホールでのライヴに応えるバンドになったことを実感する。ただ、「The Last & Live」が公式に出されているだけに、やっぱりコレクター向けと言えるだろう。

実際にこうして、彼らの生の演奏を次々と聞いていくと、アルバムよりはノリのいい演奏を求め、徐々にファンキーな味わいを見せるようにもなってくる。特に彼らのテーマ曲のようになっている「The City」に関しては、そのライヴによって全く異なる演奏を見せ、演奏時間も時には30分近くなることもある。きちっと構築されたスタジオ盤と、自由度を重んじてインプロヴィゼーションも大胆に取り入れるライヴとの間の立ち位置の変幻自在さを感じる。やはりプログレッシヴな感性を持ち続けていた彼らの姿勢を改めて確認できる。彼らはアルバムの売り上げ以上にライヴの評価が高かった理由が分かってくる。

ただ、私にとってはやはり、残されたスタジオ・アルバム群が愛すべきマーク・アーモンドの世界である。ライヴ音源は興味深いだが、それらを聞いて確認できたからこそ、逆にそのことが明確になったような気もする。

◆マーク・アーモンドに関してのまとめ

マーク・アーモンドに感じていた魅力を言葉で表すのはとても難しい作業だ。ロックというよりはジャズの持つ雰囲気に近いこと、アルバムではクラシックの要素もある。そうなると、やはりジャンル分けをするよりも「マーク・アーモンド・ミュージック」という言葉でまとめてしまう方がふさわしいかも知れない。それは、静謐で美しい絵画のような構築美であり、突然抽象的な迷宮で道に迷ってしまうような精神的な世界観でもある。一度その世界に捕らわれると抜け出すことができなくなる。というより、彼らの掌の上でその音世界に遊ぶことができ、それは真に夢中になることができる存在と言える。

今改めて考えてみても、歌うギター・プレイヤーとサックス吹きがコンビを組んで双頭バンドとなり、長く活動を続けたという例は他に浮かんではこない。その唯一無比の個性的な存在については、これまでもっと語られてきても良かったように思う。

今回紹介してきた彼らのLPは今でも比較的簡単に手に入るし、CDもそのほとんどは何とか聞くことが出来る。70年代という音楽的にも激動の時代のマーク・アーモンドの足跡を追体験していくのはとても楽しいことだ。

画像⑪ ニッキー・ホプキンズ(Nikky Hopkins)、アラン・デイヴィス(Alun Davis)

本当は関連するアルバムをもっと深く紹介したかった。スウィート・サースデイ(Sweet Thursday)やニッキー・ホプキンズ(Nikky Hopkins)、アラン・デイヴィス(Alun Davis)のソロ・アルバムは当時のソニーから『復活(Rising)』『73』の発表された頃に国内盤として、一気に出された。『I』『II』が70年代後半に「ブルーサム名盤集」として他アーティストと一緒に再発された時期も懐かしい。その当時の時代性が感じられる瞬間が多々あった。ジョニー・アーモンド・ミュージック・マシーン(Johnny Almond Music Machine)にも踏み込んで解説できなかった。申し訳ない。

画像⑫ Mark Almond / Night Music

マーク・アーモンド名義としては96年にもう1枚『Night Music』というアルバムをWhite Cloudから出している。現在のところ、実質的にそれがユニットとしての最終作になるものと思われるので最後に紹介しておきたい。参加メンバーは主にジャズ畑のメンバーで固められ、ピアノのマイク・ノック(Mike Nock)は、ECMやenjaといったレーベルにリーダー・アルバムを発表している。ギターには、レックス・ゴー(Rex Goh)、他にベースのスティーヴ・ハンター(Steve Hunter)ともう一人のサクソフォーン奏者(!?)としてクレジットされているクレイグ・ウォルター(Craig Walter)はオーストラリアやニュージーランドで活動するミュージジャンである。プロデュースはジョン・マークと奥さんのテルマ・バーチェル(Thelma Burchell)だ。(この作品はCDとLPで発売されている。)

ジョン・マークは、マーク・アーモンドの活動休止後、自らの出自に関わってケルト系のニュー・エイジ・シンセ・ミュージックを多く手がけ発表するようになる。現在はニュージーランドに住んでいると伝えられる。今もインスト主体ではあるが活動を続けているのは心強いが、やはり、彼のギターと歌声が聞けたらと思う。

ジョニー・アーモンドはセッション・ミュージシャンとして多くのレコーディングに参加していたが、マーク・アーモンドとしての活動が始まるとほぼ専念し、他のセッションは極端に少なくなる。活動休止後は米国に居住し、地元のブラス・バンドでボランティアのように参加していたと伝えられ、2009年11月18日に亡くなっている。マークの影に隠れたような感じで彼の声は伝わってこないが、音楽的な力量はもちろん、人間的にも魅力的な人物だったのだろう。やはり、愛すべきミュージシャンである。

トミー・アイアーはマーク・アーモンド前後にかなりのセッション参加があるが、彼も2001年5月23日に亡くなっている。(本文中にも触れたように彼に関してはぜひ別の機会に取り上げていきたい。)

昔のアーティストを取り上げて語るのだから、そうした事実の一つ一つは仕方ないことなのだが、やはり寂しさは禁じ得ない。ただ、彼らの残した音楽が今も聞いて楽しめることが幸いである。

ロジャー・サットンはリフ・ラフの解散後、70年代中期から後半にかけてニュークリアス(Nucleus)のアルバムに参加し続けるがものの、近年の活動は伝わってこない。噂ではベース教室を開いて指導していたとも言われているが。難しさも感じる音楽性を持っていたが、その個性はまさにサットン・ミュージックだったと改めてリスペクトしたい。

ダニー・リッチモンドもマーク・アーモンド後にジャズの世界に戻って活動を続けたが、1988年3月15日に亡くなっている。彼のマーク・アーモンドでの演奏は間違いなくロックとは違うグルーヴ感を持っていて感嘆させられた。今も私のフェイヴァリット・ドラマーの一人である。

私は、この原稿を書き終えて、再び戻って聞くのはやはりマーク・アーモンドの3枚目の『復活(Rising)』、そして『II』になりそうだ。そこに漂う詩情豊かな世界を聞く度に、当時の国内盤ライナーを担当した立川直樹さんがその解説の中でマーク・アーモンドの音楽を表現する言葉として紹介してくれたカミュの手帖に残された一節を思い起こす。彼らの音楽はこの言葉と共に、ずっと私の中にある。

「夕方、湾に映えるこの世界はなんと甘美な眺めだろう

世界は日によって嘘をつき、あるいは真実を告げる。今日の夕方、世界は真実を告げている

それもなんという力強い悲しい美しさで」

(A・カミュ「太陽の讃歌」カミュの手帖1より 高畠正明訳 新潮社)

今回のコラムがきっかけとなり、マーク・アーモンドに関して改めて聞いてみようと思った方、またこれから聞いてみたいという方がいたら嬉しい。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第1回 Capability Brownを中心にコーラス・ハーモニーの世界を 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第1回はコーラス・ハーモニーをテーマにプログレ作品をご紹介します。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第2回 そうか、1968年からもう50年が経ったのか。その頃の一発屋の歴史の面白さ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第2回は50年前の1968年ごろに音楽シーンを賑わせた愛すべき一発屋にフォーカスしてまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第3回 「スカイライン・ピジョン」のメロディーにのせて ~Deep Feeling の正規再発を祝し~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第3回は、ことし未発表音源を含むボーナス・トラックと共に再発された、ブリティッシュ・ロックの逸品DEEP FEELINGの唯一作を取り上げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第4回 「68年の光り輝く(?)日」~ 68年の夏に思いを馳せて 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第4回は「1968年の夏」をテーマにしたナンバーを、氏の思い出と共にご紹介していきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第5回 「70’sUKポップの迷宮」に潜む凄さを味わってみませんか? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第5回は今年4月にリリースされた再発シリーズ「70’sUKPOPの迷宮」の、ニッチすぎるラインナップ20枚をご紹介していきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第6回 ポップ・ヒットの影に隠れた叙情性の誘惑「語られない物語~Stories Untold」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第6回は氏にとって思い出深い一枚という、イアン・ロイド&ストーリーズの『トラベリング・アンダーグラウンド(Travelling Underground)』の魅力に迫っていきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第7回 忘れられない一発屋伝説2 ヴィグラスとオズボーン/秋はひとりぼっち ・・・思い出の大ヒット曲と、アルバム“Queues”の魅力 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第7回は一発屋伝説の第2弾。72年に日本のみで大ヒットした、ヴィグラスとオズボーン「秋はひとりぼっち」を中心に取り上げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第8回 「12月に聴く名盤 クォーターマスの幻想①、2013年版は聞いたかい? 思い出と共に再び」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、英国キーボード・ロックの金字塔QUATERMASSの70年作!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第9回 「クォーターマスの幻想② その周辺を探る旅(Spin Off)~ Ann OdellとShawn Phillips」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンに迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第10回「クォーターマスの幻想③ Spin Offその2 ~Paul Buckmaster とPete Robinson~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンの活動を追います。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第11回 「クォーターマスの幻想④ Spin Offその3 ~ハード・ロックの側面から John Gustafson & Mick Underwood~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。4回にわたりお送りした英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASS編も今回がラスト。ベーシストJohn GustafsonとドラマーMick Underwoodの活動に焦点を当てて堀下げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第12回 忘れられない一発屋伝説③ ♬ 元号がひとつ変わる前に、平成の前の「昭和」の洋楽をふりかえる ♬「明日なき幸せ」に、「孤独の『夜明け』のヒッチハイク」・・・何のこっちゃ? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。英国ポップ・シーンの華麗なる「一発屋」グループ達にフォーカスいたします♪

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第13回 『プロローグ』(はじまり)の幻想と『燃ゆる灰』の陽光の狭間に見える「港の光景」 ~ 新生ルネッサンスと呼ばれたバンドについての個人的な思い出から ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、第2期ルネッサンスの1st『プロローグ』と2nd『燃ゆる灰』!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第14回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 前編 ~ 共に(Together)、今を生き(Now)、いつか幻へ(Illusion) ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第14回は、キース・レルフが率いた第1期ルネッサンス~イリュージョンをディープに掘り下げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第15回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 後編 ~燃えているものは灰にあらず、キャンドルの醒めた炎~ オリジナル・ルネッサンスの回答としてのイリュージョン From “Ashes Are Burning” To “Candles Are Burning” 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第15回は、キース・レルフにフォーカスしたコラムの後篇をお届けします!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第16回 Mark-Almondの世界①(初期3作品とその周辺から) ~名盤『復活(Rising)』の個人的な思い出がすべてのはじまり 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第16回は、英国ロックの名グループMARK-ALMONDの魅力に迫ります!

MARK-ALMONDの在庫

JON MARKの在庫

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!