COLUMN THE REFLECTION 第25回 マシュー・フィッシャーのオルガンに魅せられて② ~プロコル・ハルムからソロへ 「青い影」の跡を追って 文・後藤秀樹

2020年5月15日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム

タグ:

マシュー・フィッシャーのオルガンに魅せられて② ~プロコル・ハルムからソロへ 「青い影」の跡を追って

「青い影」の大ヒットと、ファースト・アルバムのリリースにあたっての混乱ぶりは前回お伝えしたが、プロコル・ハルムはゲイリー・ブルッカー、キース・リード、マシュー・フィッシャー、デヴィッド・ナイツ、ロビン・トロワー、バリー・ウィルソンのメンバーで68年の11月に英国で2枚目の作品『Shine On Brightly』をRegal Zonophoneから発表した。日本では翌69年の8月にポリドールから『これが真実!(Quite Rightly So)』とタイトルを変えて発売されている。日本独自の地味なジャケットだったこともあってこの時点では大きな注目を集めることはなかった。

◎画像① Procol Harum Second Album (A&M)

しかし、米盤にならってキング・レコードのA&Mから70年『月の光』として再発された時から改めてプロコル・ハルムが改めて日本でも正しく認知され始めるようになったと思う。少なくとも私自身がそうだった。

◆セカンド・アルバム「月の光(Shine on Brightly)」と、シングル「月の光(Skip Softly)」の想い出

アルバム以前に、日本でのみ発売されたシングル「月の光(Skip Softly)」を聞いた時から私の中ではプロコル・ハルムは特別な意味合いを持つバンドになっていった。

◎画像② 国内シングル「月の光」

まずはジャケットのインパクトだった。緑のトーンで描かれた不思議でどこか不気味も感じる世界なのだが自分の中では秘密めいた心地よさがあった。アルバムの国内盤デザインも同じなのだがピアノの前に立つ緑色のマネキンがイメージをさらに広げた。ちょうどサーカスのピエロの無表情さとか、お祭りの見世物小屋の軒先に飾られた不気味な看板を見るような、またはE・A・ポーを読んだ時に感じたおどろおどろしい世界が自分の中に出来上がってしまった。夜、夢に見るまでになったのだから自分でも驚くほどの出会いだったと思う。そうした世界というものは一度入ると抜けられないもので、気が付くとプロコル・ハルムにどっぷりとはまることになってしまった。後にヒプノシスやキーフのジャケット・デザインに魅せられていく元になった経験といえる。

私がこれまで手にしてきたレコード・ジャケットの中で現在に至るまで大好きなデザインのひとつだ。

★音源A Skip Softly My Moonbeams

肝心の曲調のほうはどこかユーモラスなのだが、ブルッカーのかちっとしたピアノと、その後ろで猫が跳ねて尻尾を引きずっているようなフィッシャーのオルガンとのコントラストはまさに「月の光」の世界を描き出していた。聞けば聞くほど、繰り返し聞きたくなってくる魅力的なナンバーだと思う。

アルバム全体を聞くと、アナログのA面はともかく、B面の素晴らしさには大いに驚かされた。それは「マグダリーヌ(Magdalene – My Regal Zonophone)」という小品と、続く大作組曲「神秘なる東洋の世界(In Held Twas In I)」の圧倒的な存在感だった。途中では「青い影」で感じられたフィッシャーらしいオルガン・ソロも聞くことが出来るし、何よりも演劇的な曲調とクラシカルに構築された展開、圧巻とも言えるグランド・フィナーレも見事だ。

途中でフィッシャーのヴォーカルが聞けることも嬉しいが、トロワーのギターもウィルソンのドラムスも見事で、プロコル・ハルムとしてアイディアと演奏力が一体となった凄さは現在でもその輝きを失っていないと断言できる。

現在のCDでは組曲となっている「神秘なる東洋の世界(In Held Twas In I)」も5つのパートに分かれていることがしっかりと明示されている<(a)Glimpses Of Nirvana (b)’Twas Teatime At The Circus (c)In The Autumn Of My Madness (d)Look To Your Soul (e)Grand Finale>が、LP時代にはあくまで1曲として「ひとかたまり」になっていったことも懐かしい。この中の(c)にあたる部分がフィッシャーの手によるもので、彼のヴォーカルとオルガンをしっかりと聞くことが出来る。

★音源B In Held’Twas In I :)In The Autumn of My Madness

また、シングルになった「月の光」は日本独自の発売で編集されたバージョンだったが、驚くべき事実としてキングA&Mからの国内盤アルバムではそのシングル・バージョンがそのまま収録されている。そのバージョンは「冒頭の2番までのヴォーカルを2回繰り返して、オリジナルで聞ける間奏を省略してエンディングに突入する」という独自の編集なのだが、その流れに慣れてしまった耳には逆にオリジナルが別テイクのように思われて仕方がなかった。そこでは間奏のブルッカーのクラシカルなピアノの静かな旋律とトロワーのギター・ソロが聴けないのだが、今でもそのシングル・バージョンの方が私のお気に入りだ。CD化されていないバージョンなのでアナログでしか聞けないのが残念だが、国内盤シングルは入手しやすいと思われるので聞いてみるのも一興かと思う。

さらに、私が馴染んだ緑のマネキン・ジャケットも米・日盤A&Mのデザインで、英オリジナルRegal Zonophone盤はピアノの鍵盤が蛇になっている幾分趣味の悪いジャケット。これも当初違和感があったが、近年の再発CDはその形がほとんどなのでようやく慣れてきた。

◎画像③

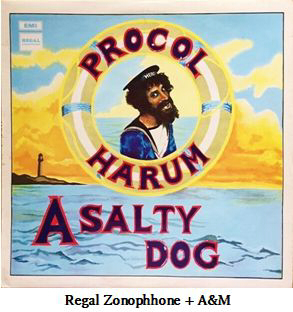

◆3作目『ソールティ・ドッグ(A Salty Dog)』でのフィッシャーの役割

69年に発表された彼らの3作目。今でこそ彼らの最高傑作という評価を得ているが、当時はジャケットに邪悪な表情の水兵が描かれていて何となく聞くことを躊躇した想い出がある。そのデザインは昔からある有名な海外タバコ「Player’s Navy Cut」のパッケージ・デザインだった。

◎画像④ Procol Harum 3rd Album

しかし、英国的な「海」と「生と死」のイメージを喚起させる曲のタイトルに、キース・リードの持つ文学性が感じられて興味深かったことも事実。そして何よりもデヴュー以来プロデュースを務めていたデニー・コーデルからマシュー・フィッシャーへとそのバトンが渡されたことが彼らの歴史上大きな分岐点となった。

カモメの鳴き声に導かれるタイトル・トラックはストリングスも加わりゆったりとした曲調なのだが、どこか不安を感じさせるエンディングの余韻が潮の香りと共に残る。全体にこれまでの2作以上にバラエティに富んだ曲が並ぶが、全10曲中フィッシャーは3曲で曲作りに関わり、トロワーのブルース・ロックも2曲取り入れている。フィッシャーとゲイリーが共作している珍しい「ボーダム(Boredom)」は異国情緒を感じさせていて異色のナンバー。マリンバをフィッシャーが演奏している。(ちなみにBoredomとは「退屈」「倦怠」といった意味がある。)

しかし、本作でフィッシャー節が堪能できるのは「宵の明星(Wreck of the Hesperus)」 とラストの「巡礼者の道(Pilgrims Progress)」だ。後者はお約束の「青い影」的な曲調で彼のオルガンも存分に聞くことが出来るが、私がここで強調しておきたいのは前者のほうだ。

その「宵の明星」は壮大でオーケストラをバックにドラマチックな展開を見せる。フィッシャーが演奏するピアノの分散和音三連符が強烈な印象を残す。まるでこの1曲をこうして残すためにこの作品のプロデュースを担当したかのような感じがする。バックのフル・オーケストラ・アレンジも彼が行っている。ロック・バンドがフル・オーケストラとレコーディングするというのは歴史上最初の試みだったという。この曲のメロディーとオーケストラとの共演のアイディアが浮かんだのは、チャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」のスコアを研究していた時だったという。クレジットにはないが、起用されたのはカナダのスタンフォード・フェスティヴァル・オーケストラで、当然海外遠征しての録音、もしくはオケ録音のみ依頼して届いた音源の利用ということになるのだろう。ラストには雷鳴が轟くのだが、最初にこの曲を聞き終えたときに不覚にも圧倒させられて放心状態になってしまったことを思い出す。

★音源C Wreck Of The Hesperus

残念ながらこの曲は1度もライブで演奏されていないし、数多い彼らの編集盤にも収められることはまずないのだが、絶対的な名曲としてお勧めしたい。ただ、邦題が「宵の明星」となっているが、確かにHesperusはその直訳になるが、じつはその名をつけた船の名前を意味している。このアルバムは海をテーマにしたアルバムだけにキース・リードの詩もその「船の遭難」をテーマにした文学作品にインスパイアされたものだ。19世紀の米国の詩人ヘンリー・ワズワース・ロングフェローの物語詩「ヘスペルスの遭難」が元ネタということになる。

しかし、「金星」を表わす「宵の明星」という邦題のおかげで、荒れた海での遭難のエピソードが宇宙的な広がりを持った世界観として表現されたと思える。

(後年、ジョージ・ハリソン(George Harrison)も「Wreck Of The Hesperus」という同名異曲を作っている。)

前作でのB面全体を使った大作のアイディアというのは当然のように67年「青い影」とほぼ同時にリリースされたビートルズの「サージェント・ペッパーズ・・・」を意識したものと理解できる。

プロデュースを担当することになったフィッシャーはそのことを改めて思い起こし、新しいアルバムの構想に向かった。これから出来上がる作品の中には間違いなくブルッカーのR&B風味が満ちあふれるわけだが、それだけではない何かが必要だった。そこで思いついたのが「青い影」で成功したクラシカルな音楽性を広げることにあったのだろう。ドラマチックな展開にはそれがふさわしいと思う一方で、収録曲の多様性が必要ということも感じていた。

自らの「ボーダム」もそうだし、ロビン・トロワーの作品も複数加えることで変化をつけた。それでいてコンセプトはキース・リードの歌詞にあるわけで、『ソールティ・ドッグ』は統一感のある名作に仕上がったと言えるだろう。さらに言えば、フィッシャーはオルガン、マリンバだけでなくピアノ、ギター等も各所で演奏している。(確証は持てないのだが、「宵の明星」に関して言えば、オーケストラ以外のギターもドラムスもフィッシャーが演奏したもののように思える。ひょっとしたら彼一人がカナダに渡って演奏、レコーディングしたのではなかろうか?)

そして、アルバム完成後にフィッシャーはプロコル・ハルムを去ることになる。それでも「4作目のアルバム作成にあたってはプロデュース担当で参加する」という約束もあったがそれはかなわなかった。彼は2作目を録音した後既にツアー、コンサートの毎日に疲れ果てて、バンドからの脱退を考えていた。しかし、ブルッカーから慰留がかかり、プロデュースを任されることを条件に残ることになったのだ。

ただ、彼は器用な人間ではなかったようで、『ソールティ・ドッグ』のエンジニアを務めたケン・スコット(Ken Scott)は、「フィッシャーはプロデューサーというよりは、あくまでバンドの一員としてレコーディングに参加していた」と語っている。

私にとって最初は気に入らなかったアルバム・ジャケットも、その後何度も取り出して眺めて聞いたこともあり、今では大切な顔になっている。余談ながら、現在に至るまでビール党の私だが、大学時代以来しばらくはカクテルと言えば「ソールティ・ドッグ」ばかりを注文し、友人に「またかよ」と言われ笑われたものだった。

◆フィッシャーのプロデュース・ワーク

「フィッシャーのオルガンの魅力」と言いながらどこかオルガンの話からは離れていってしまった。

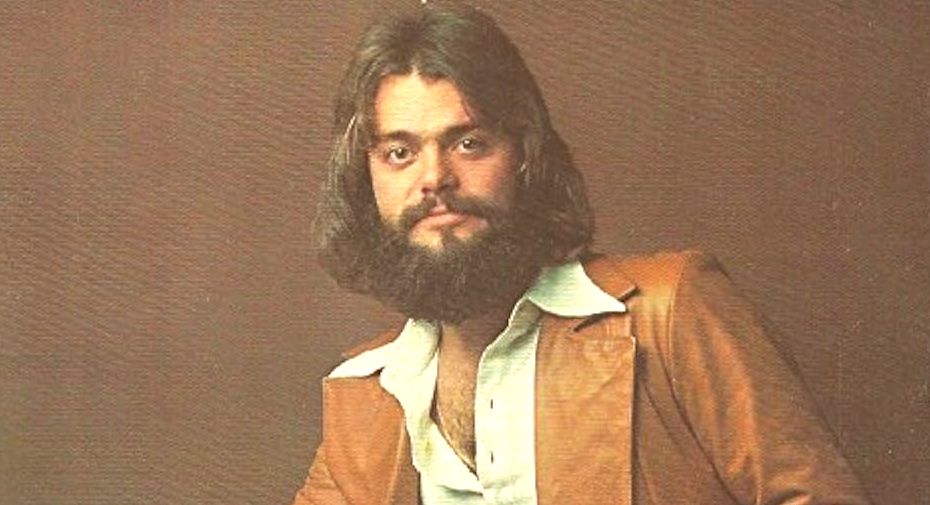

画像⑤マシューのプロデュース作品

フィッシャーは69年にプロコル・ハルムを脱退し、ソロ・プロジェクトとしての作業を続けている中、ジェリー・リー・ルイス(Jerry Lee Lewis)の『ロンドン・セッション』に参加したり、デヴィッド・ボウイ(David Bowie)のロンドン公演のバックを担当したりしていた。

73年夏の終わりにソロ・アルバム『旅の終わり(Journey’s End)』を発表するのだが、その前後には興味深い幾つかのプロデュースを手がけている。

③④⑤のロビン・トロワーは言うまでもなくプロコル・ハルムでの盟友だが、そのソロ・デヴューから3作を担当、⑥はプロコル・ハルムのオリジナル・ドラマーで早くに解雇されフリーダム(Freedom)を結成したボビー・ハリソンだが、マシューとの直接の確執はなかったということなのだろう。②はアイルランドのフォーク系デュオの3作目。①は米国のデュオでこれがなかなか侮れない傑作。ギターとキーボードの2人組でヴォーカル・ハーモニーが美しい。クレジットには[Produced by Matthew Fisher former Procol Harum organist; his first production since that group’s “A Salty Dog” album]と紹介されていて、アルバム中2曲でオルガンも弾いている。残念ながらCD発売はされていない。時間は経過するが、85年にはブルッカーの3枚目のソロ作⑦のプロデュースも担当している。

◆期待通りのオルガンが堪能できるソロ『旅の終わり(Journey’s End)』

◎画像⑥ Matthew Fisher / Journey’s End

プロコル・ハルムを脱退するときには、アルバム1枚分ほどの自作曲のストックがあると語っていたフィッシャーなので、すぐにソロ・アルバムが届くだろうと思われていたが、実際には73年の後半になって発売された。それが『旅の終わり(Journey’s End)』だ。

やはり一番の注目は、「別離のテーマ(Separation-Theme From the film)」だろう。イントロから彼のオルガンとオーケストラが哀愁のメロディーを奏でていて、思わず「あのマシューがここにいる!」と叫びたくなるほどに、素晴らしい曲だ。

★音源D Matthew Fisher/Separation

興味深いのはこの曲は68年の映画『Separation』の音楽だったことだ。プロコル・ハルムが音楽を担当していてファースト・アルバムに収録された「サラダデイズ (Salad Days)」のクレジットに記されている。その時点で映画のためにフィッシャー名義として「別離のテーマ」を書いていたことになる。

私は残念ながらその映画を見ていないが、監督のジャック・ボンド(Jack Bond)も主演女優のジェーン・アーデン(Jane Arden)もなかなか個性的で変わった映像・映画を作製しているようだ。(Youtubeでほんの一部だがそれらを見ることは出来る。)

ポップ・ロック的なラヴリーなナンバーには驚かされながらも、期待通りのオルガンは聞けたことは本当に嬉しかった。しかし、当時それ以上に私を夢中にさせたのは、アルバムのラストに収録されたタイトル曲「旅の終わり」だった。2つのパートにわたって堂々とした演奏、ドラマチックな展開を見せていたことだった。

★音源E Mathew Fisher/Journey’s End

ジャケット表から中ジャケ、裏ジャケにわたってフィッシャー自身が主人公となり、デザイン的に1本のストーリーを持った映画を意識したような作りになっている。収録された曲もそれまでの『自らの旅』を綴ったトータルアルバムとしてとらえることも出来そうだ。歌詞の中には彼の心情の独白的な辛さも感じられるのだが、純粋にひとつの作品として完成しており聞き終わった後の余韻が心地いい。

彼は、その後『I’ll Be There (1974)』『Same (1979)』『Strange Days (1981)』と、リリース間隔は長いもののソロ作を出しているが、ポップ・ロックからAOR系の音楽性のほうが強くなり、かつての彼の姿は見えなくなっていた。

◎画像⑦

94年になって久々にフィッシャーは「A Salty Dog Returns」という5作目にあたるソロを出している。私はタイトルを見て飛びついた。さらに何と4曲目には「青い影」(!)。一人で興奮したが、聞いてみると全く違う妙に寛いだナンバーで「あれっ。」と思い、曲目をよく見ると「A Whiter Shadow Of Pale」で、原題の「Shade」の綴りが「Shadow」に変わっている。後の彼のインタヴューで、あれはユーモアだったと語っていたが、正直なところ「それはないよな。」とがっかりした。さすがに評判が悪かったようで2012年の再発の際には曲名が「A Tribute To Hank」に変更になっている。Hank、つまりフィッシャーが大好きだったという60年代の名バンド、シャドウズ(Shadows)のギタリスト、ハンク・マーヴィン(Hank Marvin)を意識した曲だった。フィッシャー自身がギターを演奏して完全にトリビュート作品となっている。このアルバムはほとんどが打ち込みで、それ以外の楽器類はほとんど彼が演奏している。曲目を見ると、他にも「A Salty Dog Returns」「Pilgrimage」「G String」といった気になるタイトルも見られるのだが、残念ながら注目するほどではなかった。

ただ、「ナットロッカー(Nutrocker)」が2パターン収録されていて、これは面白かった。プログレ・ファンにはEL&Pでお馴染みのナンバーだが、フィッシャーのバージョンではチャイコフスキーの「くるみ割り人形」をモチーフに最後に「1812年大序曲」の印象的なフレーズを加えている。「ナットロッカー」はもともとキム・フォーリー(Kim Forley)作曲の名の下に、B.バンブル&ザ・スティンガーズ(B.Bumble & The Stingers)が演奏した62年4月英No.1の大ヒット曲だが、今も人気の高い曲だ。日本でも人気番組「帰れマンデー」の中でジングル的に利用されている。

フィッシャーのこだわりは曲のクレジットにキム・フォーリーだけでなく、あえてチャイコフスキーを並べて表記したことにある。

★音源F Matthew Fisher/Nutrocker

◆フィッシャー、再編プロコル・ハルムへの参加

プロコル・ハルムはフィッシャーの脱退後も活動を続け、77年発表の『輪廻(Something Magic)』まで10枚のアルバムを発表し、その時点で解散するまでどの作品も大きな評価を得ていた。その間メンバーの変遷はかなりあったものの、英国音楽シーン大きな足跡を残したことは間違いない。中でも『グランドホテル』(73年)や『異国の鳥と果物(幻想)』(74年)といった名作は忘れられない。

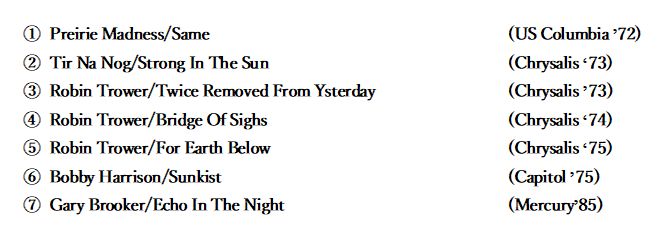

◎画像⑧ 最初の再結成

そのプロコル・ハルムは、1991年に『放蕩者達の絆(The Prodigal Stranger)』で復活を果たすことになる。その復活劇は、89年長くバンドのドラマーだったB.J.ウィルソンの死がきっかけだった。葬儀に参加したブルッカーがキース・リードと連絡を取り、ウィルソンの思い出を語る中で再度一緒に曲を作ろうという話になるのだ。そんな中で、昔の仲間マシュー・フィッシャー、ロビン・トロワーに声をかけ一気にプロコル・ハルムの最強だった時代のメンバーが顔を揃えたわけだ。

その後、サポート・メンバーをつけツアーも積極的にこなすわけだが、トロワーは自らの活動を続けていくので不参加、フィッシャーも既にコンピューター・プログラマーを仕事としていて都合がつく時の参加だった。再結成翌年の1992年2月のオランダ公演では久し振りにフィッシャーの演奏で「ヴァルプルギスの後悔」を聞くことが出来る。(『One More Time』FridayMusic 2005)

さらに1996年にはロンドンのオーケストラとの企画共演盤『シンフォニック・プロコル・ハルム(The Long GoodBye-Symphonic Music Of Procol Harum)』が出され、彼らの代表曲が文字通りシンフォニックに甦っている。もちろん「青い影」も「ヴァルプルギスの後悔」も収められている。「青い影」はオーケストラ演奏にブルッカーのヴォーカルが加わるだけなのだが、クラシカル・アレンジはさすがに重厚で曲そのものの良さを感じることが出来る。アレンジはカーヴド・エア(Curved Air)のダリル・ウェイ(Darryl Way)が担当していた。

驚きは「ヴァルプルギスの後悔」で、プロコル・ハルムとしてのバンドの演奏も含めて聞かせるのだが、フィッシャーはハモンドではなく教会オルガンを弾いている。さらにはトロワーも参加してソロを聴かせており重厚な雰囲気を盛り上げていく。中間部の静かな部分は天上の音楽のように感じられる。

★音源G Symphonic Music Of ・・・/Repent Walpurgis

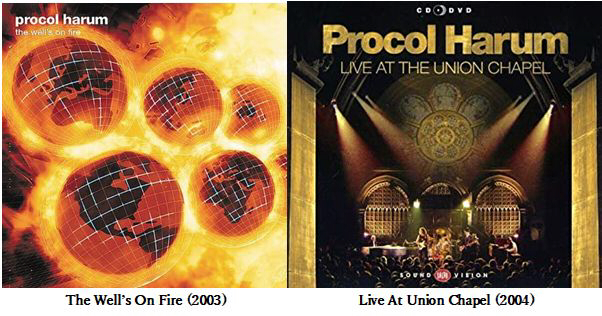

◎画像⑨ 2度目の再編成

2003年になって、『放蕩者達の絆』から12年ぶりとなる新作『ウェルズ・オン・ファイア(The Well’s On Fire)』がリリースされた。フィッシャーは再結成以来、正式メンバーとしてほぼ参加していた。ライブでは当然「青い影」も披露してきた。本作でももちろん演奏も、曲作りにも参加しいつも通りにオルガンの音色を聞かせているのだが、驚きはアルバムのラストにやってきた。長いこと待ち焦がれた、あのオルガンの響きに導かれ、美しいメロディーを持ったインストの「ヴァイセルクレンツェナハト(Weisselklenzenacht(The Signature)」が用意されていたのである。91年以来現在に至るまでプロコル・ハルムのリード・ギターを務めているジェフ・ホワイトホーン(Geoff Whitehorn)のソロとの相性も良かった。間違いなく新たな名曲だ。

★音源H weisselklenzenacht-The Signiture

翌2004年のロンドンのユニオン・チャペルでのコンサートがCD+DVDの2枚組という形で出されている(『Live At the Union Chapel』Eagle 2004)。彼らの代表曲が次々と演奏されるのだが、ラストの「青い影」はやはりハイライトだった。その流れは2003年の日本公演でも実現しており多くのファンを魅了したことは言うまでもないだろう。プロコル・ハルムは72年5月に初来日を果たしているが、その時には既にフィッシャーはいなかったので2003年が彼にとって初来日となった。

しかし、フィッシャーにとってのプロコル・ハルムはそこまでだった。

それは、「青い影」の著作権を巡る訴訟をフィッシャーが起こしたことがきっかけだった。曲はキース・リードとゲイリー・ブルッカーの共作となっているが、自分にもロイヤリティーが支払われるべきだという主張だった。2004年に始まった争議は簡単に決着が付くかと思われたが、あらゆる思惑が交錯し2009年までかかった。2004年の英国紙やBBCニュースではその騒動はかなり報道されたものの、日本にはなかなか伝わってこなかった。名曲「青い影」を巡ってそんな問題が持ち上がったことを知らない人の方が多いのだろう。

私自身、日本でも昭和の歌謡曲時代からなぜ楽曲には作詞・作曲家のクレジットが中心となり、編曲家やプロデューサーの名前はなぜ掲載されないのかと昔から思っていた。最近になって日本でも海外でもそうした裏方を見直す機運が高まってきているのは好ましいことだ。

フィッシャーの思いは、「青い影」のシート・ミュージックに記された楽譜(イントロの自分のオルガンのフレーズが記されている)のを見たときからだというから、ずっと昔から胸に抱いたものだった。彼の当時の映像や写真を見ると「決して笑わない男」のように見えたのだが、それは抱えていた複雑な感情からきたものだったのだろうか。

裁判では、なぜ40年近く経過してこの問題が提起されるのかが話題となった。裁判の結果、フィッシャーにも著作権が認められたもののその後ブルッカー側からも反論を受け、ロイヤリティーの取り分には変更もあった。そして現在ではCD、レコードともに再発の際には3人の共同作品としてクレジットされるようになっている。

プロコル・ハルムはフィッシャーが抜けた後も長く活動を続けた。新曲も新たなアルバムを出しながらも、観客は当然のように「青い影」を要求した。彼らのホームページ(Beyond The Pale)にはこれまでの公演のセットリストも載せられているのだが、ほとんどアンコール、それもラストで「青い影」を演奏している。特に「ソールティ・ドッグ」直後の4作目「Home」ではベーシストにクリス・コッピング(Chris Copping)が加わっているのだが、彼にオルガンも担当させ、「青い影」の演奏では「フィッシャーのように演奏を」という指示が与えられたという。

ブルッカー自身も観客の「青い影」の要求にうんざりしたようで、演奏しなかった公演もあったのだが、そんな時に限って音楽紙では酷評だったというからたまらなかった時期もあっただろう。

時が流れ、「青い影」はスタンダードな名曲として永遠の存在となっていることは間違いない。今も世界中で愛され、オーケストラの演奏にプロコル・ハルムを離れてブルッカーが呼ばれ、その歌声を披露する場面を見る度に心が動かされる。年齢を重ねたブルッカーは周囲の期待に応えるべく、心の底から歌っている。その場面を眺める度に、曲が持つ価値、音楽が持っている力の大きさを実感させられる。それは聴衆すべてが、自分の中にそれぞれの「青い影」のイメージを持っているということなのだから。

2回に続いた今回の原稿の最後に3つの「青い影」を聞き比べていただきたい。

①最初は68年の演奏だが、ブルッカーとフィッシャーは同じ修道士のような外套を着ているのだが、フィッシャーの方はフードをかぶって顔を見せておらず不気味に見えるのが印象的だ。

②2つ目は2度目の再編成『ウェルズ・オン・ファイア(The Well’s On Fire)』期の映像、カメラワークがブルッカーとフィッシャーを中心に追っているのが印象的。

③もうひとつはデンマーク・ナショナル・コンサート・オーケストラとバンドの共演で、屋外ライブ。オーケストラ・メンバーがブルッカーをリスペクトしていることが感じられる。会場全体の雰囲気を味わえる演奏と言える。

ブルッカーはプロコル・ハルムとしても英国ロックの歴史を肩に背負うように活動を続けていることが頼もしい。2017年にはバンドの歴史上13作目のオリジナル新作『乙女は新たな夢に(Novum)』を発表し、2018年には結成50周年を記念したCD5枚+DVD3枚のBox Set『Still There’ll Be More』でその歴史を総括している。いつかまた、フィッシャーと和解し共に同じステージに立ってもらいたいものだ。

★音源I A Whiter Shade Of Pale 1968

★音源J A Whiter Shade Of Pale

★音源K A Whiter Shade Of Pale 2006 Live In Denmark

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第24回 マシュー・フィッシャーのオルガンに魅せられて① ~春霞に立ち上るプロコル・ハルム「青い影」の幻影 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、プロコル・ハルムによる英国ロック不朽の名曲「青い影」の魅力にディープに迫っていきます!

PROCOL HARUMの在庫

-

-

PROCOL HARUM / A SALTY DOG

「青い影」に匹敵するドラマチックな表題曲を含む69年リリース3rd

Gary BrookerとMatthew Fisherというダブル・キーボードを中心に結成され、黎明期よりプログレッシブ・ロック・シーンをリード。デビュー曲「青い影」が広く知られているイギリスのグループの69年3rd。オルガン奏者のMatthew Fisher在籍時最後のアルバムとなった本作は、彼らの代表作として有名な作品であり、海洋冒険小説を題材にしたコンセプト・アルバムとなっています。前2作よりすっきりとまとめられた垢抜けたサウンドを提示しており、細部までアレンジが行き届いた傑作と言えるでしょう。

-

MFCD823(MOBILE FIDELITY SOUND LAB)

廃盤、Mobile Fidelity高音質CD、直輸入盤、解説元からあったか不明、定価3400

盤質:傷あり

状態:良好

帯無

帯無、ケースは通常プラケースに交換してあります、盤中央部に汚れあり、ケースツメ跡・ビニールソフトケースの圧痕あり

-

-

PROCOL HARUM / HOME

オルガン奏者Matthew Fisher脱退後の70年作4tn、Robin Trowerによるジミヘン直系ブルージー・ギターが炸裂する名品

英国出身ロック・バンド、70年4th。看板オルガン奏者Matthew Fisherが脱退したことにより、音楽性が変化。作曲面ではクラシカル路線を維持する一方、サウンド面ではJimi Hendrixに傾倒したRobin Trowerによるブルージーなギターの活躍が際立ち、クラシカルなバックを従えたJimi Hendrixといった趣が楽しめる作品となっています。ヘヴィなリフをフィーチャーした楽曲が目立つ中、異彩を放つのが、7分を超える「Whaling Stories」(邦題:捕鯨物語)。初期の作風に通じるクラシカルで荘厳なオルガンをバックに、泣きのギター・ソロが響き渡ります。ソウルフルなヴォーカル、重厚なコーラス、シリアスで暗いサウンドなど、VERTIGO作品群に通じる魅力もあり。クラシック要素を多く残したサウンドにディストーション・ギターが乗るというスタイルは、Matthew Fisher在籍期では味わえないこの時期の彼らならではの持ち味です。

-

PROCOL HARUM / GRAND HOTEL

英国叙情を溢れんばかりに湛えた73年発表の代表作!

「フランス貴族の没落」をテーマとした73年7th。プロコル・ハルムがかねてより試みていた、ロックとクラシックの融合が今作で最高潮に達しています。クリス・トーマスによる流麗なオーケストレーションが前編に渡って響き渡り、ゲイリー・ブルッカーの骨太なヴォーカルとクリアなピアノ、B.J.ウィルソンのダイナミックなドラム、ハードなソロも織り込んだギター等々、迫力のバンド・サウンドと組み合わさって、豊穣な音の洪水を作り出しています。そしてその全てが英国的な気品と陰影を帯びており、聴けば聴くほどじわじわと染み入ってくる味わい深さがあります。後期プロコル・ハルムを代表する傑作です!

-

廃盤、紙ジャケット仕様、HQCD、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック2曲、定価2800

盤質:無傷/小傷

状態:並

帯無

帯無、紙ジャケに目立つスレあり、解説に若干黄ばみあり

-

-

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!