COLUMN THE REFLECTION 第29回 Many Faces of Mandalaband ① ~ 今も褪せない『曼陀羅組曲』の圧倒的な魅力 文・後藤秀樹

2020年9月14日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム

タグ:

Many Faces of Mandalaband ①

~ 今も褪せない『曼陀羅組曲』の圧倒的な魅力

今回の主人公はチベット語で歌われた『曼陀羅組曲』を75年に英Chrysalisから発表するその名もマンダラバンド(Mandalaband)である。

『曼陀羅組曲』の原題は“Om Mani Padme Hum”とチベット仏教の念仏そのものである。76年になって日本で紹介された時には、チベットに関しての話題よりも、圧倒的な演奏力でプログレが展開されているということが伝わってきた。20分を超えるその組曲はFMでもオンエアされ、一度聴いただけだったのに仲間内で「壮大でドラマチックな展開は凄い」と大きな話題になった。

ただし、現在となっては『曼陀羅組曲』はカルト的な名盤扱いはされているものの、いわゆるプログレの名作群とは距離を置かれているような印象がある。どこかキワ物的に見られているようで悔しいが、その内容は圧倒的な迫力の本格的なシンフォニック・ロックと言える。この素晴らしい作品が忘れられることなく、これからも聞き継がれていくことを願って今回の原稿に向かうことにした。

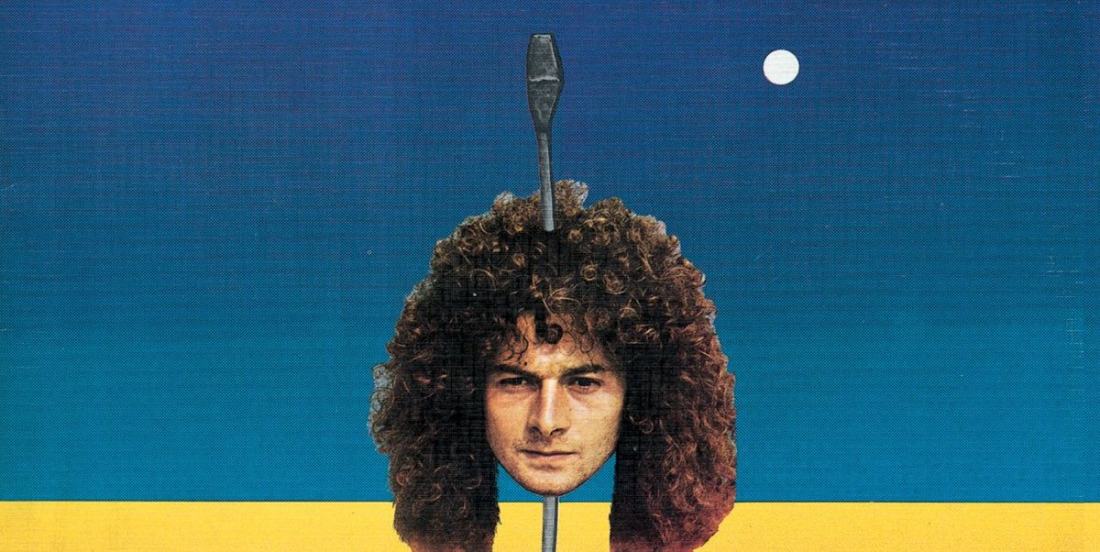

画像① Mandalaband 曼陀羅組曲

◆「鉄条網に引っかかった曼陀羅」という印象的なデザインから聞こえてくる圧倒的な音世界 A面

イントロでは1分ほどの読経からはじまりどこか不穏な雰囲気もうかがえる。するとたたみかけるようなジョン・スティンプソン(John Stimpson)のベースを合図に一気に高みに登っていくような歌と演奏が繰り広げられる。ソリーナ系のキーボードの広がり、ハードだが一音一音が明確に聞こえるリード・ギター、本格的な混声合唱と端正な歌声のリード・ヴォーカルが圧倒的だ。トニー・クレスウェル(Tony Cresswell)のドラムスも確かなリズムを刻み、時折効果的なティンパニも交えている。確かに歌詞はチベット語のようだが、印象として特別な違和感はなかった。“Om Mani Padme Hum”という言葉は曲の各所で繰り返し唱えられている。

★音源資料A Om Mani Padme Hum (Movement One)

組曲と謳われているとおり、20分の曲がLPの溝を見ると4つのパートに分かれているが、クレジットには示されてはいなかった。全4楽章の構成が明確になったのはCD化されて以降のことだ。

その第2楽章にあたる最初のピアノからグロッケンが鳴り響く部分はとても華やかでときめいた気分で心地よい。その後のピアノの流れは完全にジャズを意識した演奏なのだが、じつにメロディアスな展開でヴィク・エマーソン(Vic Emerson)とは一体どんな人物なのかすごく気になった。

第3楽章は、ヴォーカルが静かに語るように歌い出すが、次第に朗々と歌い上げ後半ではさらに盛り上がっていくのだが、このデイヴ・デュラント(Dave Durant)というヴォーカリストにも興味が尽きなかった。第4楽章はクライマックスとしてギター・ソロが歌いまくる。このアシュリー・マルフォード(Ashrey Mulford)も高い力量を持ったギタリストだが、それまでの活動歴が分からなかった。そしてラストは大合唱で締めくくるのだが、これはまさに感動的。シンフォニー的でありながら、オーケストレーションはすべてキーボードというのもすごいことだった。

彼らの演奏を聞き終えた誰もが、全く無名のバンドが創りだした一枚のアルバムの曲展開の見事さと演奏力に魅せられることになる。

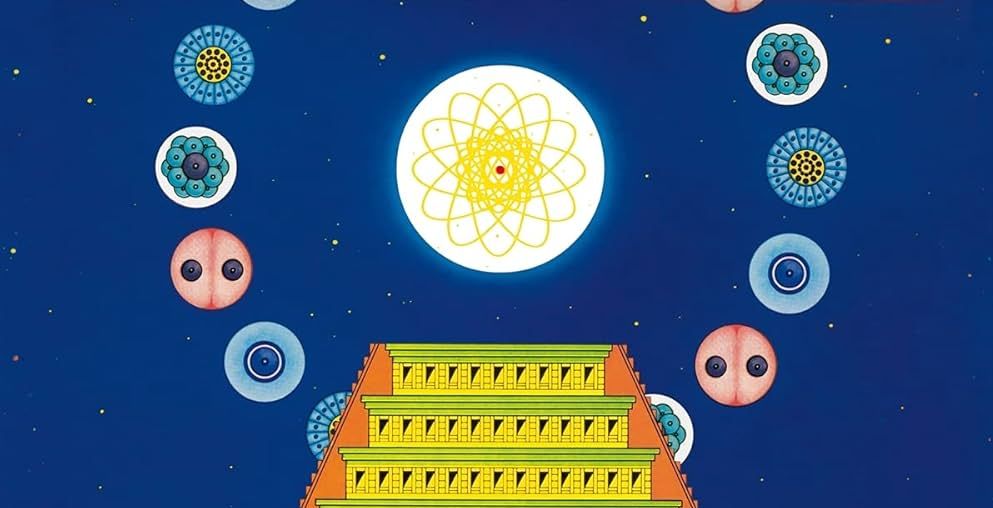

画像② Mandalaband Portrait

この作品が出された当時は未だシンフォニック・ロックという言い方は一般的ではなかった。しかし、マンダラバンドにはクラシカルな構成と展開、そしてシンフォニックな方向性は十分に感じられた。

時代的にプログレ系のリリースを見てみると、74年にはYesは『Relayer』、EL&Pは3枚組ライヴ『Ladies & Gentlemen』を、King Crimsonはやはりライヴで『USA』を、Genesisが2枚組『幻惑のブロードウェイ』を出していた。75年にはPink Floydが久々の『Wish You Were Here』をGentle Giantがパワーアップした『Free Hand』を発表している。

プログレと呼ばれる音楽は73年にひとつのピークを迎えていた。それから後はどのバンドもそれまで持っていた音楽性を総括し変遷していく時期だったと言える。そうした変化をもうひとつ物足りなく思っていた者にとってはマンダラバンドの登場は福音のように感じたとしても不思議ではない。

他にも新たな流れとしてグリフォン(Gryphon)やウォーリー(Wally)、ドゥルイド(Druid)、そしてタイフーン(Tai-Phong)が日本でも紹介された頃でもあり、プログレ・ファンは新たなバンドを求めていた時期だったとも言える。

◆何故「チベット」がアルバムのテーマとなったのか? B面

アルバムの後半にあたるB面の4曲もまた素晴らしい曲が並んでいる。

特筆すべきこととして、この作品のテーマは1950年以降の中国によるチベット侵攻の理不尽さなのだが、A面のチベット語とB面の英語詩という構成も妙味だった。A面の組曲はチベット自身の不幸な立場への抵抗と、自らの宗教の経文をもとに民族を肯定し慰めるような内容となっている。B面ではその中国の暴挙を中国の立場から描く一方で、外の目からはどう見えていたのかを描いている。とても興味深いところだ。中国の暴挙として自国内の天安門事件も言わずもがなだが、近年もウィグル自治区での横暴もあり、チベット問題も解決したわけではない。目を世界に転じても民族紛争は各地で続いているし、米国での人種差別への反対行動も再燃している。今も存在する世界規模のこうした問題に対して私たちに出来ることは何なのだろうか。まずは問題の理解から始めなければ・・・。

改めてB面の4曲の歌詞を眺めることにも大きな意味がありそうだ。

B-1の「終焉(Determination)」はアブストラクトなイントロに始まるハード・ロック。中国の立場からの弁明というよりも、国からの命令を受けて侵攻に参加した兵士の心情の吐露となっているところが重要だ。(実際にこの曲のモデルがいて中国の外務担当のリンビアという人物だったという。侵攻の発端の責任を担う男だったが、最終的には抹殺されてしまった。)ヴォーカルも演奏もカッチリとまとまっているが、それは侵略者に対しての徹底的な抗議の姿勢に他ならない。本来の意味である「決意・決心(Determination)」という最後の叫びの力強さは、チベットの立場の正当性を逆説的に物語っている。

★音源資料B Mandalaband / Determination

「国王に捧げし歌(Song For A King)」は侵略されたチベット王が自らの息子に思いを馳せる。アルバム中では明るい曲調なのだが、中間部からのアンサンブルに悲観的な状況の中でも指導者としてあるべき姿を伝える父の意志の強さを感じさせる。

「パミールの烽火(Roof Of The World)」は力強さを持ったシンフォニックな傑作。原題の「世界の屋根」とは昔からチベット高原からヒマラヤ山脈を指す有名な言葉がそのまま使われている。ドキュメンタリーのように歴史の史実としてのチベットの悲劇を人々に伝える歌詞だ。ダライ・ラマの名前も出てくる。早急なイントロからヴォーカルの歌にも説得力が感じられる。力強いドラミングと、ギター・ソロ、そびえ立つ山を俯瞰するような広がりを持ったメロトロンのような音色も効果的。完璧だ。

ラストの「黎明(Looking In)」は静けさの中で歌われる。バラッドというよりはラメント(哀歌)と呼んだほうがいいかも知れない。ここでは、チベットの故郷を追われた人々の心情が描かれる。幾分哲学的な内容でもある。「私は外から中をのぞき込む(しかない)」という現状と「人々の再生」の願いが印象的で、最後の「As Our People Are Reborn」というヴォーカルが心に突き刺さってくる。

★音源資料C Mandalaband / Looking In

最後まで聞くと、重いテーマにもかかわらずもう一度最初から聞きたくなってくる。そして「チベット問題」が気になって自分なりに本で調べてみる行為につながっていく。今だとネットで検索も可能だが、当時は書店か書店で探すしかなかった。が、なかなか見つからなかった。最近では新書で何種類も出ているので、私ももう一度勉強し直したいと考えているところだ。

◆デヴィッド・ロールとマンダラバンド

画像③ Mandalaband with David Rohl

マンダラバンドは、マンチェスター出身のデヴィッド・ロール(David Rhol)が中心となって結成された。彼の音楽活動は66年のSign Of Lifeというバンド活動に始まる。その後バンドはAnkh(Sign Of Lifeをエジプト語に訳したもの)と名を変え、同郷のエリック・スチュワート(Eric Stewart)(当時Mindbenders、後に10cc)と共にデモを作成しPhilips/Vertigoとの契約を結ぶことになるのだが、完成した作品は何故かリリースされないままになった。(現在に至るまで陽の目を見ていない。)

そのことに幻滅したデヴィッドは地元のアート・スクールで写真も学ぶ。(Moody Bluesのアルバム『Question Of Balance』やTrapezeの『Medusa』の中ジャケの素晴らしいメンバー写真はデヴィッド・ロールの手によるもの。彼はMoodey Bluesのツアー・フォトグラファーにもなっていた。)

画像③B Moody Blues(inner photo) + Trapeze(inner photo)

彼の学習意欲は尽きることなくあらゆる分野に向かい、子供の頃から大好きだった古代エジプトの本格的な勉強とスタジオ・エンジニアとしての活動も始める。

そんな中でチベット仏教の勉強を開始し、1950年代の中国侵攻に対するチベット人の抵抗への関心を深める。そうして出来た曲が「Om Mani Padme Hum」の第1楽章にあたる部分だ。彼は、実際にダライ・ラマにも会い、英国在住のラマの僧侶に自分の作品を紹介もしている。『曼陀羅組曲』に向けた大いなる気合いを感じるエピソードだ。

74年にその「Om Mani Padme Hum」のデモ・テープを作成するためにミュージシャンの選択を始めた。そうして集められたのが実際にアルバムに参加した5人のメンバーだ。中でもドラマーのトニーはAnkh解散後にデヴィッド・ロールが行ったオーディションで合格し一緒に行動を共にしていた古株。キーボードのヴィクはスタジオ・ディレクターだったが、曲のアレンジも出来てプレーヤーとしてバンド経験もあったことから仲間になった。デヴィッド・ロールはヴィクと共にキーボードを演奏するという構想だった。ベースのジョンとギターのアシュリーはフレンズ(Friends)というバンドで活動していたが、フレンズ解散後に新たな編成でデヴィッドのスタジオでレコーディングしているところを引き抜かれた格好だ。特にジョンはデヴィッドの影響からかチベット問題に深く関心を寄せ、自らもそのテーマの下に曲を作ることになる。(アルバム中の「終焉(Deteiminatin)」と「黎明(Looking In)」) ヴォーカリストのデイヴ・デュラントはフレンズ時代からのジョンとアシュリーの友人で、その紹介を受けての参加だった。

結局、どのメンバーもそれまで大きな活動歴を持っていた訳ではないので、デヴュー作『曼陀羅組曲』は新人グループの衝撃作として受けとめられることになるのだ。

しかし、そのアルバムが完成するまでにはまだ物語は続いていく。

完成したデモ・バージョンは評判を呼び、幾つかのレコード会社からのオファーを受けた。オーディション・ギグを行った結果クリサリス(Chrysalis)レーベルが獲得することになった。そしてすぐに75年2月から早速ロビン・トロワー(Robin Trower)の英国ツアーのオープニング・アクトとして参加し、毎晩2000人ほどの聴衆の前で最初のアルバムに収録される全曲を演奏した。大好評だったと言いたいところだが、ギター・ヒーローのロビン・トロワ-を期待していた観客には困惑があったようだ。

その英国ツアー終了後にロンドンでレコーディングに入る予定だったが、そこで問題が起こる。アルバムの作成に関して、クリサリス側はプロデュースにはベテランのジョン・オルコック(John Alcock)を、エンジニアにはティム・フリーゼ-グリーン(Tim Friese-Greene)の名を告げたのである。

デヴィッド・ロールの思いとしては、自分がコンセプトを創ったのだから全てを担当するつもりでいただけにショックを受けた。まさに青天の霹靂だった。スタジオに用意されたトニーのドラムキットを見た途端に、この壮大な曲を細部にわたって再現できるわけがないと悟り、レコーディング初日にプロジェクトからの脱退を決意することになる。

クリサリス側には、マンダラバンドをデヴィッド・ロールのプロジェクトから切り離して、普通のロック・バンドとして扱いたいという思惑もあった。

取り残された形の5人のメンバーはその若さゆえ、新たなリーダーから言われるままにレコーディングに入っていくしかなかった。

◆アルバム完成とともにもたらされた予期せぬ大きな変化

7月にレコーディング自体は完成するものの、クリサリスからデヴィッドに一本の電話が入った。その内容は「作品にリミックスを施して欲しい。」ということだった。出来上がった作品は壮大すぎてスタッフにとっても難物で、デヴィッドが予想した通りそのままでは満足のいくものにはならなかったようだ。じつに都合のいいオファーに思えるが、何とデヴィッドは了解し、マンチェスターからすぐにロンドンに向かう。そしてリミックスを加え、ステレオ・マスターとして完成させた。ただ、どんなに手を加えてもデヴィッドの描いたとおりのものにはなっていないという思いは消えることはなかった。

何とか10月に英国で無事リリースされ、こうした事情は別として好意的に迎えられた。特にBBCのジョン・ピール(John Peel)は自分のラジオショーで全曲を流し、その後で「この素晴らしさを伝えるために、もう一度全曲を流してもいい」と褒め称えた。

しかし、英国内でのアルバムの売れ行きは芳しくなかった。レコーディングを終えたメンバーがデヴィッド抜きでのプロモート・ツアーを拒否したこともそのひとつの理由だろうか。クリサリスはそれを認めるかわりに、マンダラバンドの名前を使わずに新たなレコーディングを要求した。作品は実際に完成したのだが、自社からはリリースせずにそのマスターテープをRCAに売却したという。(その昔、マスターは廃棄されたとされていた。)

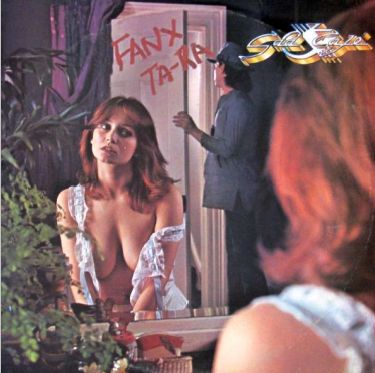

画像④ Sad Café “Fanx Ta-ra”

後にサッド・カフェ(Sad Cafe)と名を変えることになるマンダラバンドのメンバーだが、『曼陀羅組曲』発表後に既にヴォーカルのデイヴ・デュラントがポール・ヤングに変わっていたようだ。

ちょうどその頃、日本の音楽雑誌『音楽専科』(76年5月号)が「独占インタヴュー」としてマンチェスターでマンダラバンドのメンバーに会った様子を伝えている。デヴィッド・ロールの脱退とヴォーカリストの交替については書かれていたが、クリサリスとのトラブルも含めその経緯には触れられていなかった。さらに言えばその時点ではサッド・カフェという名前もまだなく、新しいアルバムのタイトルは『シェルショック』が候補に上っていることと6月にリリースされる予定ということが記されている。『シェルショック』は後の”Fanx Ta-ra”に収められている曲なので、この時点では(76年春頃まで)元マンダラバンドのメンバーによるアルバムとして制作されていたようだ。(実際に発売されるのは77年だ。)

ただ、ポール・ヤングともう一人イアン・ウィルソン(Ian Wilson)というギタリストがサッド・カフェに加わるのだが、イアンはいつから加わったのかという疑問が出てくる。

サッド・カフェの最初のアルバム”Fanx Ta-ra”のレコーディング・クレジットをよく見ると、スタジオもストロベリー(Strawberry Studios)、インディゴ(Indigo Studios)というデヴィッド・ロール絡みのスタジオで録音している。そう考えるとクリサリスで作成したテープをもとに録音し直したと考えることで間違いなさそうだ。そして、その経緯でポール・ヤングと同じGyroというバンドにいたイアン・ウィルソンが入る余地は生まれてくる。

『音楽専科』の記事で興味深かったのは、『曼陀羅組曲』のアルバム作成にあたって「(テーマを持った作品というのは)コンセプトを保ち続けようとするために、音楽的に抑制もあり、自分の感覚を無視せざるを得ない経験に陥り、欲求不満になりがちだった。」と答えた部分。様々な周囲の状況の中で、残されたメンバーでデヴィッドの構想の実現のため純粋に音楽に向き合うことの難しさを語っていたことだ。

マンダラバンドの名前は使えなくなったことから、新たにサッド・カフェというバンドになり、アルバムの名は“Fanx Ta-ra”になった。RCAから日本でも出された時に『悲しき酒場の歌』と邦題がつけられ、意味深なジャケットにルージュで書かれた”Fanx Ta-ra”は、マンチェスターの方言で「ありがとう。でも、さようなら」を表わす言葉だがその真意は不明だった。

今になって考えると、バンド名にもアルバム・タイトルにもクリサリスに向けた大きな皮肉がうかがえてくる。また見方を変えると、デヴィッド・ロールに向けた心からの感謝の言葉とも取れそうだ。

サッド・カフェの活躍はまた別の機会に触れるが、この『悲しき酒場の歌(Fanx Ta-ra)』も興味深く面白いアルバムだ。基本的にモダン・ポップなのだが、唐突にマンダラバンドのプログレ風味が登場するスリリングな味わいを持っている。

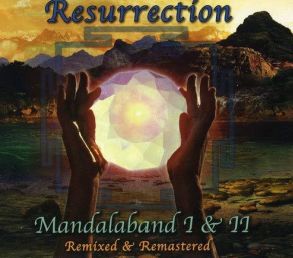

画像⑤ Mandalaband I(Ressurection Booklet)+ 国内盤

最初に『曼陀羅組曲』を聞いた当時はこうした状況はもちろん知らず、届けられた音楽そのものに「もの凄さ」を感じ何度も聞いた。その後現在に至るまで思い出しては聞き続け、その回数は個人的にこれまで聞いてきたアルバムの中でもベスト20に入る作品だ。その後数十年を超えて、たとえその制作過程に困難があったことが分かっても、その価値が変わるということは全くない。

◆マンダラバンドの顔、テナー・ヴォーカルという魅力

マンダラバンドの凄さを様々な要素から考えてみるのだが、そのひとつにヴォーカリストのデイヴ・デュラントの声質の素晴らしさがある。ロックのヴォーカリストとしては珍しいと思われるテナー(テノール)・ヴォイスで、端正な歌唱は『曼陀羅組曲』で参加している大編成の混声合唱のロンドン・コラール(The London Chorale)との相性もよく、それ故に作品の壮大な迫力につながっている。

正式デヴュー前のIndigoスタジオでのセッションでの演奏がYoutubeにあるので見ていただきたい。各メンバーの演奏力の高さもうかがえるが、個人的にはデイヴ・デュラントの歌う姿が見られることに価値を感じている。

★音源資料D Mandalaband/Roof Of The World(Indigo)~「パミールの蜂火」

デイヴ・デュラントのヴォーカルに似たようなタイプを思い出してみようと考えてみるのだが、なかなか浮かばない。

そう言えば60年代に多くのヒットをとばしたウォーカー・ブラザーズ(Walker Brothers)のスコット・ウォーカー(Scott Walker)がそうだった。第1期Deep Purpleのロッド・エヴァンス(Rod Evans)もその流れに入ってくるかも知れない。

そう考えているうちに、マンダラバンドと同じ75年にCubeから唯一のアルバムを出したケストレル(Kestrel)のリード・ヴォーカルのトム・ノウルズ(Tom Knowles)に思い当たった。ケストレルは長く幻の作品で、私はレコードの現物を見たことはない。日本で89年にCDとして紹介された時に初めて聞いてやはりその内容に圧倒された。演奏はもちろんだが、ヴォーカリストの声も魅力的に感じた。同じ年に出されたということもあるのか、プログレ的な解釈はマンダラバンドにも似ている。そしてその素晴らしさの一端がヴォーカルにあったことも共通しているように思える。

画像⑥ Kestrel

ケストレルのメンバーを見ると、ケストレル以前の大きな活動はほとんどないから、新人グループとしての扱われたこともマンダラバンドと同様だ。新人の上に妙なジャケット・デザインもあって、あまり売れなかったことは想像できる。発売当初に聞く機会さえ与えられなかったのだろう。

リズム隊の二人とヴォーカルのトム・ノウルズに関して言えば、ケストレル以後の活動歴も分からないままだ。

マンダラバンドのデイヴ・デュラントが何故他のメンバーと行動を共にせず、ポール・ヤングと交替したのか? を考えるとサッド・カフェとなってからのモダン・ポップ的音楽性を見ていくと理解できないことはないのだが、デイヴ・デュラントがその後どうなったかが分からないのがもどかしかった。

そんな中、2010年発売の“Resurrection/Mandalaband I&II Remixed & Remastered”(EMI/Legend)“というCDのブックレット中に、アシュレイと肩を並べたデイヴの元気な姿が近影として掲載されていた。消息不明に見えて、当時のメンバー間で交流があったことが垣間見ることが出来て嬉しかった。

◆2010年の『曼陀羅組曲』の新たな顔

今回の原稿は今紹介した2010年発売のCD解説も参考にしながら当時の様子を紐解いてみた。この作品は2枚組で、75年の『曼陀羅組曲』と78年の『魔石ウェンダーの伝説』の2枚組としてまるごとデヴィッド・ロールの手でリミックス、リマスターされ、さらには貴重なボーナス・トラック(デモ、オーディション・トラック等)を含んでいて大変興味深いものだ。

画像⑦ Resurrection/Mandalaband I&II

特に『曼陀羅組曲』に関しては全く別な作品として受けとめられるリミックスになっていて驚かされた。これまで見てきたとおり、デヴィッド・ロールの思惑から遠い作品になってしまったといわれる『曼陀羅組曲』だっただけに、ここではより当時の思いに近いミックスに仕上げられたことになっている。しかし、結果的に言えば、75年に出された作品自体が当時夢中になって聞いた我々にとって全てになっているだけに、ここでのミックスには逆に違和感を覚えたというのが事実。これが本当の『曼陀羅組曲』と呼ぶことは出来ない。

ただ、別テイクとか、未発表バージョンとして示されたとすればとても面白く聞ける。

ボーナス・トラックには文中でも触れた歴史的な『曼陀羅組曲』パート1のデモや、『黎明(Looking In)』のオーディション・バージョンといった貴重な物の含まれているから絶対に無視は出来ないアルバムだ。日本ではArcangeloから2枚を2種に分けて紙ジャケとしてもちろんボーナス・トラックも入れて出されているが、はじめて聞く人には勧めない。2017年にマーキーから出たオリジナル・ミックスによる紙ジャケットをまず聞いてもらいたい。

『曼陀羅組曲』を創りあげたマンダラバンドはサッド・カフェに名を変え商業的にも成功する。一方デヴィッド・ロールはマンダラバンドの名をそのまま継承し、78年の『魔石ウェンダーの伝説』をリリースし、その後30年を経た2009年と2011年にも素晴らしい作品を残している。その一連の作品については次回考察していきたいと考えている。特にバークレイ・ジェームス・ハーヴェスト(Barclay James Harvest)との大きな関わりを含めて見ていきたい。

**********************************************

最後に、宗教性を感じさせるいくつかのロック作品を眺めてみたい。

宗教は昔から音楽のひとつのモチーフだった。信者であるとか檀家だとかこだわらずに、教会で流れるオルガンの調べや聖歌隊の歌声に人は自然と敬虔な気持ちになったり、厳かな想いに浸ったりする。また、読経を聞いているうちにそこにリズムやメロディーを感じられる瞬間を経験することもあるだろう。その一方、教会でゴスペルが賑やかに繰り広げられている様子に驚くこともある。

しかし、厳密に言えば、それがロックとか流行歌になると今も問題視されることも多いと聞く。

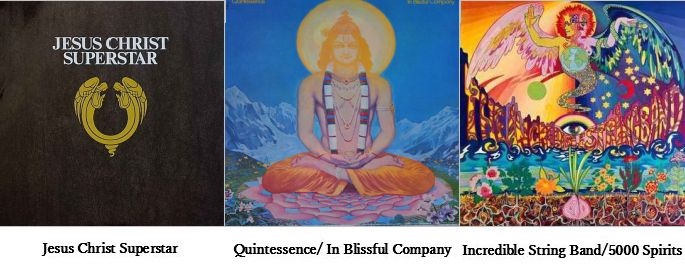

画像⑧ Jesus Christ Superstar+Quintessence+Incredible String Band

広く、ロックやポップスの世界で宗教的なニュアンスが広く認識されるようになった契機となったものは、サイケデリック・ムーヴメントとウッドストック後の『ジーザス・クライスト・スーパースター』だろう。アンドリュー・ロイド・ウェバー(Andrew Lloyd Webber)とティム・ライス(Tim Rice)が創りあげたロック・オペラで、舞台ミュージカルとなり、映画化され大ヒットしたことがきっかけだった。

また、サイケデリック以前にジョージ・ハリソン(George Harrison)が60年代中期にインド音楽にめざめ、シタールを導入したことも周囲の目を開かせたと言えるだろう。日本人はシタールやタブラの音を聞くと、条件反射のように抹香臭さを感じてしまうには仕方ないかな。

時代の中でスピリチュアルといった精神性に根ざした若者文化としての新たな宗教認識が生まれたということなのだろう。その一方で狂信的なカルト集団の存在からあらゆる悲劇が生まれたことも負の側面として記録されているのではあるが・・・。

何となくそれらしい雰囲気を持った不思議なバンドのひとつに英国のクインテサンス(Quintessence)があった。彼らは仏教の世界を表現していると思っていたら、何故かNeonから出たシングルにもなった“Sweet Jesus”という曲があってちょっと驚かされたものだ。インクレディブル・ストリング・バンド(Incredible String Band)も不思議な感覚を持ったバンドだったし、60年代後半のシタールを使用したRaga系の音楽の導入がトレンドになったのも時代の中の宗教性を感じさせた。

画像⑨ Lighthouse+Flower Travellin’ Band

カナダのブラス・ロック・バンド、ライトハウス(Lighthouse)が71年に出した『平和組曲(Peacing It All Together)』というアルバムがある。テーマに選び、曲として収録されたのが“Nam Myoho Renge’Kyo”だった。当然『南無妙法蓮華経』のことだ。これは平和のための祈りの言葉として選んだものだというが、あまりに意外だった。日本ではシングルとしても発売されていた。ジャケットがそのものズバリ経文(お題目)を載せていたのも当時、どう反応していいのか分からないくらいに困惑した。(画像⑨参照)

同じ71年には日本のフラワー・トラベリン・バンド(Flower Travellin’ Band)が「Satori(悟り)」を出し、英語で歌われていたものの、やはり日本的な宗教観をにじませていた。今では歴史的にも重要作だし、すごい作品と認識しているが、聴いた当時は圧倒的な音世界に驚きながらも、どこか息苦しさを感じたことをよく覚えている。

画像⑩ Black Sabbath+Coven+Black Widow

世界中のミュージシャンは自らの宗教を身近なものとしてとらえ、曲やアルバムのテーマにすることは特別なことではないのだろう。そして天使や悪魔、生と死、天国と地獄といった死生観を扱うことにつながり、多くは寓意を伴った文学性を持つことで興味深く受け入れられてきた。スタイルとして黒魔術的な色彩を魅せるブラック・サバス(Black Sabbath)、コーヴェン(Coven)、ブラック・ウィドウ(Black Widow)らも忘れ難いし、その系列の流れは現在に至るまで続いている。

そんな中にあって、チベットに関わる政治的な問題意識を伴った宗教性を見せたマンダラバンドの異色性は際立っていたと言っていいだろう。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第1回 Capability Brownを中心にコーラス・ハーモニーの世界を 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第1回はコーラス・ハーモニーをテーマにプログレ作品をご紹介します。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第2回 そうか、1968年からもう50年が経ったのか。その頃の一発屋の歴史の面白さ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第2回は50年前の1968年ごろに音楽シーンを賑わせた愛すべき一発屋にフォーカスしてまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第3回 「スカイライン・ピジョン」のメロディーにのせて ~Deep Feeling の正規再発を祝し~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第3回は、ことし未発表音源を含むボーナス・トラックと共に再発された、ブリティッシュ・ロックの逸品DEEP FEELINGの唯一作を取り上げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第4回 「68年の光り輝く(?)日」~ 68年の夏に思いを馳せて 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第4回は「1968年の夏」をテーマにしたナンバーを、氏の思い出と共にご紹介していきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第5回 「70’sUKポップの迷宮」に潜む凄さを味わってみませんか? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第5回は今年4月にリリースされた再発シリーズ「70’sUKPOPの迷宮」の、ニッチすぎるラインナップ20枚をご紹介していきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第6回 ポップ・ヒットの影に隠れた叙情性の誘惑「語られない物語~Stories Untold」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第6回は氏にとって思い出深い一枚という、イアン・ロイド&ストーリーズの『トラベリング・アンダーグラウンド(Travelling Underground)』の魅力に迫っていきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第7回 忘れられない一発屋伝説2 ヴィグラスとオズボーン/秋はひとりぼっち ・・・思い出の大ヒット曲と、アルバム“Queues”の魅力 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第7回は一発屋伝説の第2弾。72年に日本のみで大ヒットした、ヴィグラスとオズボーン「秋はひとりぼっち」を中心に取り上げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第8回 「12月に聴く名盤 クォーターマスの幻想①、2013年版は聞いたかい? 思い出と共に再び」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、英国キーボード・ロックの金字塔QUATERMASSの70年作!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第9回 「クォーターマスの幻想② その周辺を探る旅(Spin Off)~ Ann OdellとShawn Phillips」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンに迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第10回「クォーターマスの幻想③ Spin Offその2 ~Paul Buckmaster とPete Robinson~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンの活動を追います。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第11回 「クォーターマスの幻想④ Spin Offその3 ~ハード・ロックの側面から John Gustafson & Mick Underwood~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。4回にわたりお送りした英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASS編も今回がラスト。ベーシストJohn GustafsonとドラマーMick Underwoodの活動に焦点を当てて堀下げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第12回 忘れられない一発屋伝説③ ♬ 元号がひとつ変わる前に、平成の前の「昭和」の洋楽をふりかえる ♬「明日なき幸せ」に、「孤独の『夜明け』のヒッチハイク」・・・何のこっちゃ? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。英国ポップ・シーンの華麗なる「一発屋」グループ達にフォーカスいたします♪

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第13回 『プロローグ』(はじまり)の幻想と『燃ゆる灰』の陽光の狭間に見える「港の光景」 ~ 新生ルネッサンスと呼ばれたバンドについての個人的な思い出から ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、第2期ルネッサンスの1st『プロローグ』と2nd『燃ゆる灰』!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第14回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 前編 ~ 共に(Together)、今を生き(Now)、いつか幻へ(Illusion) ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第14回は、キース・レルフが率いた第1期ルネッサンス~イリュージョンをディープに掘り下げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第15回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 後編 ~燃えているものは灰にあらず、キャンドルの醒めた炎~ オリジナル・ルネッサンスの回答としてのイリュージョン From “Ashes Are Burning” To “Candles Are Burning” 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第15回は、キース・レルフにフォーカスしたコラムの後篇をお届けします!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第16回 Mark-Almondの世界①(初期3作品とその周辺から) ~名盤『復活(Rising)』の個人的な思い出がすべてのはじまり 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第16回は、英国ロックの名グループMARK-ALMONDの魅力に迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第17回 Mark-Almond の世界② ~75年ジョン・マークのソロからバンド活動の再開へ、 そして転がり出たリフ・ラフの世界の驚き~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第17回は、英国ロックの名グループMARK-ALMONDをフィーチャーした後篇をお届け!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第18回 英国Dawnレーベルの秘宝たち① 今改めて評価したいジョーンジー(Jonesy)~決して表舞台に出てくることがなかった不遇のメロトロン・プログレッシヴ・ロック・バンド 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第18回は、70s英国プログレの好バンドJONESYの魅力を掘り下げます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第19回 英国Dawnレーベルの秘宝たち②「光」と「影」を表現しながら神話と伝説を奏で、自ら「伝説」となった北アイルランドのFRUUPP ~ 全曲解説 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第19回は、北アイルランド出身の愛すべき名グループFRUUPPの全曲を解説!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第20回 忘れられない一発屋伝説 4 アース&ファイアーの『シーズン』と、マッシュマッカーンの『霧の中の二人』 ~1970年後半から1971年初頭にかけての日本での大ヒットから~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。70年代初頭に日本でヒットを飛ばした2つのグループについて深く掘り下げてまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第21回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力③ プログレ、ジャズ・ロック、ハード・ロック編を「よもやま話」風に~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWNの作品群をディープに掘り下げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第22回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力④ ~フォーク、フォーク・ロック編(A) アコースティック感に的を絞って~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWNの作品群を、アコースティカルなグループに絞って掘り下げます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第23回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力⑤ 全アルバム紹介の総括編 ~ Dawnならではの面白さを再確認してみませんか? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWN特集の最終回。これまで紹介していなかった作品を一挙にピックアップします!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第24回 マシュー・フィッシャーのオルガンに魅せられて① ~春霞に立ち上るプロコル・ハルム「青い影」の幻影 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、プロコル・ハルムによる英国ロック不朽の名曲「青い影」の魅力にディープに迫っていきます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第25回 マシュー・フィッシャーのオルガンに魅せられて② ~プロコル・ハルムからソロへ 「青い影」の跡を追って 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第26回 2020年不安の中で夏に向かう今だからこそ、改めて聞き直したい圧倒的な叙情性を持つ名盤 ~『Focus/Moving Waves』と『Sebastian Hardie/Four Moments』~ 文・後藤秀樹

ベテラン音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第27回 ポップ・シーンに登場したハード・ロックに潜む音楽性再考 ① ~圧倒的なハード・サウンドとそれだけではない叙情の魅力、G.F.R~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、アメリカを代表するハード・ロック・バンドGRAND FUNK RAILROADの魅力に迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第28回 ポップ・シーンに登場したハード・ロックに潜む音楽性再考 ② ~緻密に構築された楽曲の魅力、マウンテン~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、前回取り上げたG.F.Rとともにアメリカン・ハード・ロックを象徴するグループMOUNTAINの魅力に迫っていきます!

MANDALABANDの在庫

-

MANDALABAND / EYE OF WENDOR

78年2nd、実質的にDavid Rohlのソロプロジェクトと言える作品、10ccの4人やBJHの4人、Justin Hayward、Maddy Prior他、彼の旧知のミュージシャンが多数参加

スタジオ・ミュージシャンを中心に結成されたイギリスのプログレッシブ・ロックバンドの78年2nd。今回はDavid Rohlの空想絵巻をコンセプトとして製作されており、デビュー作に参加していたメンバーは残っておらず、BARCLAY JAMES HARVEST、THE MOODY BLUES、10ccなどのメンバーが参加した企画ありきのスタイルを取っています。その内容は荘厳なオーケストラを従えた、デビュー作と並ぶシンフォニック・ロックの名盤であり、THE MOODY BLUESのJustin HaywardやSTEELEYE SPANのMaddy Priorのボーカルが存在感を示します。10ccが全員参加している点も特筆すべきでしょう。

-

MANDALABAND / RESURRECTION: MANDALABAND 1 AND 2

鬼才David Rohl率いるシンフォニックな英プログレ・バンド、「曼荼羅組曲」を収録した傑作1stとBJH/MOODY BLUES/10ccの各メンバーらをゲストに迎えた2ndを収録

-

デジパック仕様、2枚組、デジタル・リマスター&リミックス、ボーナス・トラック6曲

盤質:傷あり

状態:並

スレ・圧痕あり、若干汚れあり

-

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!