COLUMN THE REFLECTION 第10回「クォーターマスの幻想③ Spin Offその2 ~Paul Buckmaster とPete Robinson~」 文・後藤秀樹

2019年2月4日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム

タグ:

第10回 「クォーターマスの幻想③ Spin Offその2 ~Paul Buckmaster とPete Robinson~」

クォーターマス唯一のアルバムの音楽性を、改めて振り返ってみる。形態としてはキーボードを中心としたトリオなのだが、音楽性は発表後50年が経とうとしている今もプログレと一言で呼んでしまうのはどこか抵抗がある。むしろジャズやブルースの要素を含んだハード・ロックと呼んだ方がいいのかも知れない。確かにクラシックの要素を持ち込んだロビンソンはともかくも、ジョン・グスタフソンとミック・アンダーウッドの個々の演奏部分を取り上げるとやはりロックそのもの。しかし、その一方でやはり収録曲の「ラーフィン・タックル(Laughin Tackle)」に感じられるような、シリアスな現代クラシックとハード・サウンドの融合という側面は見逃せない。

今回は、そうした観点から、ポール・バックマスターとピート・ロビンソンにフォーカスしていきたい。

現代クラシックの要素を裏づけていることの一つが、ストリングスの全員の名前がジャケットにしっかりとクレジットされていたことにある。

◆Paul Buckmaster

70年5月に発表されたアルバム『クォーターマス(Quatermass)』で初めてバックマスターを知った者は確かに多い。エルトン・ジョンのオーケストラ・アレンジメントの担当として彼の名を知り、後追いでクォーターマスにたどり着いた方のほうがきっと多いのだろうと思うが、彼の当時のロック、ポップス界での活躍はもの凄いものがある。あちこちで名前を見かけるものの「この人は誰?何者?」という声も多かった。彼がクォーターマスのアルバムに参加したのはロビンソンと音楽院時代からのつながりもあっただろうが、時代の「空気」の中にあった革新的な音楽を求めていこうという探究心にあったに違いない。チェロを抱えてロックの世界に乗り込んできたすごい男だった。

エルトン・ジョンのプロデューサーでもあるガス・ダッジョン(Gus Dudgeon)からデヴィッド・ボウイを紹介され、「スペース・オディティ(Space Oddity)」のレコーディングにアレンジャーとして参加していることは、もはや伝説である。発表は69年。

バックマスターは王立音楽院卒業後、オーケストラの一員としてポール・ジョンズ(Paul Jones)をはじめ、いくつかのアーティストの海外公演に同行することからプロの活動を広げていく。そして、ビージーズ(The Bee Gees)の68年のドイツ公演に参加したことをきっかけに、彼らのアルバムのレコーディングにも加わり彼らの名作アルバム『オデッサ(Odessa)』の冒頭でチェロを演奏している。(このアルバムは、2009年に拡大版として3枚組で出されているが、ビージーズのメンバー自身も様々な楽器の演奏能力が高かったことを再確認できる優れたデモが収録されている。)このアルバムの中には、映画『小さな恋のメロディー』で使用され大ヒットした「メロディー・フェア(Melody Fair)」や「若葉の頃(First Of May)」なども含まれている。そう言えば「メロディー・フェア」のイントロもストリングス、チェロから始まるのだが、その演奏はさすがに別人のものだろう。とは思うものの、制作過程にバックマスターも一緒にいたということはとても興味深い。

同じ時期に、エルトン・ジョンが主題歌を歌いヒットした映画に『フレンズ』(71年)がある。そのサウンドトラック・アルバムでポール・バックマスターは大きな役割を果たしている。中でも11分を超える「フォー・ムーズ(Four Moods)」というバックマスターのオリジナル・スコアがあり、特に中間部がムーディーでコンパクトにまとめられた聞き所の楽章になっているので、聞いていただきたい。

Elton John+Paul Buckmaster : Four Moods+Seasons(1971)

バックマスターは同時期に、彼はニルソンが歌ったバッドフィンガー(Bad Finger)のカバー「ウィズアウト・ユー(Without You)」(71年)やカーリー・サイモン(Carly Simon)の「うつろな愛(You’re So Vain)」(72年)といった全米でも1位、日本でも大ヒットした曲のアレンジを手がけていた。さらには、ローリング・ストーンズ(Rolling Stones)のアルバム『スティッキー・フィンガーズ(Sticky Fingers)』(71年)や『メインストリートのならず者(Exile On Main Street)』(72年)のアレンジも担当し、マイルス・デイヴィス(Miles Davies)とのつながりも生まれ、大活躍する大物となっていくことになるのはよく知られているところだ。

当時の彼の重要作となる3作品を紹介しておきたい。

① 70年の『ラヴ・アット・ファースト・サイト』はサウンズ・ナイス(Sounds Nice)名義で発表されたが、実質ティム・マイクロフト(Tim Mycroft)とポール・バックマスター(Paul Buckmaster)の二人の作品。セルジュ・ゲンズブール(Serge Gainsbourg)とジェーン・バーキン(Jane Birkin)による問題作(ではあるが名曲)「ジュ・テーム(Je T’Aime…Moi Non Plus)」のカバーを冠にしたインスト・アルバム。これまでイージー・リスニング作品として半ば無視されてきた感もあるが、じつは重要な作品である。

ティム・マイクロフトはキーボード・プレイヤーで、ドーゼット出身のローカル・ミュージシャン。「悪魔天国(Race With The Devil)」で知られるガン(The Gun)の初期メンバーだったことは知られているが、ガンのアルバムには参加しておらず、この『ラヴ・アット・・・』が発表した唯一の作品と思われる。この作品の仕掛け人は英デッカ・レコーズのトニー・ホール(Tony Hall)。フランスでのヒット曲「ジュ・テーム」を英国でもヒットさせるプロジェクトとして立ち上げたことになる。オリジナル盤はジェーン・バーキンの色っぽさが際立っていたために放送禁止になってしまった。そのためメロディーを活かした演奏のみのサウンズ・ナイスの盤は思惑どおり英国でのヒット(69年9月18位)につなげることができた。(当時、私の住んでいる地域のAMラジオ局のクロージング・テーマとして使用されたこともあり、この曲は私にとっては耳になじんだバージョンだった。)このヒットを受け、70年初頭にアルバムが発売されることになる。売り出しにあたっては、ポール・マッカートニーが彼らの音楽を聴いて感じたままにユニット名にしたことがジャケット裏のライナーに添えられている。また、バッキング・メンバーもクリス・スペディング(Chris Spedding)、ハービー・フラワーズ(Herbie Flowers)、クレム・カッティーニ(Clem Cattini)をはじめそうそうたる名前が並ぶ。

アレンジャーとして知られるバックマスターだが、じつは活動の原点となるこの作品を制作するにあたり、トニー・ホールから命じられて初めてアレンジについて学んだという。彼は幼い頃からチェロを習い音楽院にも学んでいるものの、実際には作曲や編曲の授業は受けていなかったという。そうなると当然、大変な仕事であったことは想像できるが、彼がもともと持っていたクラシックの素養を活かし、苦労してスコア完成させたわけだ。そのことがその後の彼の仕事につながっていくことになる。こうして書いてしまうと簡単なことに見えるが、当時彼の中にあったであろうプレッシャーの大きさは想像できる。しかし、彼の中にある天才的な音楽的才能がこのレコーディングを通して開花したと言える。

このプロジェクトの間をつないだのはガス・ダッジョン。彼もプロデュース業に転向する直前はデッカのエンジニアで、ボウイをバックマスターとつないだ縁もあり、この後エルトン・ジョンを紹介することにつながっていく。(ダッジョンもエルトンを含め、数々のアレンジャーとしてクレジットされることを考えると、当時のポップ・ミュージック・シーンの土台のすごさを改めて感じる。)

アルバムの英国盤ジャケットはヒプノシス(Hipgnosis)が担当していることもあり、よく紹介されてきたが、世界初CD化として日本でワーナーからの「新名盤探検隊」の一枚として2015年に陽の目を見ている。注目はフランク・ザッパ(Frank Zappa)の「キング・コング(King Kong)」のカバーと、バックマスター自身の作曲作品が3曲も収録されていることである。特にラストの「サマーズ・エンド(Summer’s End)」の音楽性には注目してみてほしい。

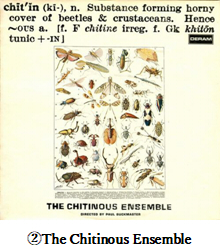

② 70年3月から4月にかけてレコーディングされ71年に発売された『キティナス・アンサンブル』。70年の5月に『クォーターマス』が発売されたことを考えると、69年後半から70年にかけてのバックマスターの仕事の範囲の広さを物語っている。デラム・レコード(Deram)からのジャズもシリーズ化されたようなリリースとなるが、マイク・ギブス(Mike Gibbs)、グラハム・コリア(Graham Collier)、マイク・ウェストブルック(Mike Westbrook)、ジョン・サーマン(John Surman)らと並んで数えられる面白い作品のひとつである。タイトルも奇妙だが、その音楽もなかなか難しいと思われるが聞く価値はある。オーケストラ・ジャズなのだがスウィング感は全くなく、当時の英国ジャズがそうだったようにフリー・ジャズの要素が強い。前回触れたスフィンクター・アンサンブル(Sphincter Ensemble)にもつながっていくものだ。参加メンバーはエレキ・ピアノにクォーターマスのピーター・ロビンソン、トランペットにイアン・カー(Ian Carr)を含めニュークリアス(Nucleus)の面々も顔をそろえている。バックマスターは音楽監督と全3曲の作曲・編曲、そしてチェリストとしてクレジットされる。プロデュースは、ガス・ダッジョン。①と②を比べてみただけでも、制作メンバーが同じでもこれだけ多様な音楽性をみせていることに、やはり時代の「空気」を感じることができるだろう。①で触れた「サマーズ・エンド」に聞かれる音楽性は、バックマスターにとって憧れであるマイルス・デイヴィスのレコーディングへの直接の影響となっていく。実際、69年に英国でバックマスターはマイルスに出会い、72年にはNYに渡りマイルスの自宅にも招かれている。そこでセッションしたものがマイルスの『オン・ザ・コーナー(On The Corner』(72年)に結実していくという歴史も面白い。

③ サード・イヤー・バンド(Third Ear Band、以下TEB)の72年の『マクベス(Macbeth)』。TEBはハーヴェストに3枚のアルバムを残しているが、CD時代になってから発掘音源も明らかになり、かなり広範に活動をしていたことが知られるようになってきた。アルバムのクレジットに書かれているように、この『マクベス』ではバックマスターはチェリストとして正式参加している。彼はバンド結成当時から関わりを持っていたといわれていたが、70年9月に前任のアーシュラ(Urshla Smith)に替わってその段階から、セッションに参加するようになったことが、今年Esotericから3枚組バージョンとしてリリースされた『Elements 1970-1971』で明らかにされている。同CDの中にはこれまで未発表だったバックマスターが参加したバージョンも含まれていて興味深い。

そして、『マクベス』も、同じEsotericから1枚ものだが3曲追加した形で出されたところだ。(2019年1月)ロマン・ポランスキー(Roman Polanski)の映画『マクベス』のサウンドトラックであるが、このアルバムも凄い存在感を持ったアルバムだ。シェークスピア作品の映画化はたくさんあるが、雑誌PLAYBOYの映画部門新設第1回作品ということもあって72年に公開されたときの話題性はすごかった。それ以上にポランスキーの妻であったシャロン・テートが殺害された事件について、カルト集団のチャールズ・マンソンの狂信的な猟奇性もあって世の中を震撼させていた。ポランスキーがその事件後初めて制作した映画ということが各方面で取り上げられた。(また昔話になってしまうが、当時、11PMで大橋巨泉が今野雄二と一緒になってこの映画を紹介していた。)映画はその後観たが、ただひたすらに恐ろしいものだった。何よりも映画全体が血の赤を意識したような画面づくりで暗く、その音楽をTEBが担当しているのだからよりその恐怖を盛り上げた。ポール・バックマスターもその中でチェロを弾いているのだから注目していたわけだが、今聞いてもやはり怖い。特に「剣と死(Dagger And Death)」という曲は何度聞いても戦慄が走る。これまで聞いてきた中で一番怖さを感じる音楽だ。だが、魅力的な音楽であることは間違いない。

肝心のバックマスターのクレジットはチェロとベースというバンドの一員としての参加だが、明らかにTEBが持っていたそれまでの雰囲気を変えていた。TEBはそれまで古典楽器のみを使用していたのが、VCS3というシンセやエレキ・ギターを導入したのもこれが初めてだった。また、映画にTEBのメンバーが宮廷音楽隊として登場している。ジャケットがロジャー・ディーン(Roger Dean)ということも特筆すべきことだろう。

ポール・バックマスターの重要作をまず3つ挙げたが、やはりこれだけでは済まない。彼が大きく関わったことで、その個性が際立ったものについても幾つか簡単に紹介しておきたい。

④ エルトン・ジョンとの仕事は2作目『エルトン・ジョンElton John(僕の歌は君の歌)』から始まり、71年の『マッドマン(Madman Across The Water)』はより大々的なオーケストラ導入アルバムとなった。71年3月3日にはエルトン・ジョンがロイヤル・フィル(Royal Philharmonic Orchestra)と共演したコンサートがあり、その様子は日本でもNHKのヤング・ミュージック・ショーで放映され視聴者に大きな感銘を与えている。当然コンサート全体を仕切ったのはバックマスター。私もその放映の日はテレビの前に釘付けとなり、その凄さ、壮大さに唖然とした。アルバム中の「リーヴォン(Levon)」や「可愛いダンサー(Tiny Dancer)」もさりげないポップさなのだが一度ツボにはまると抜け出せないほどの味がある。そんな中で一番印象的に響いたのがコンサートでもハイライトのように演奏された「黄昏のインディアン(Indian Sunset)」、そしてエンディングの「グッドバイ(Goodbye)」だった。しかし、このアルバムやコンサートに関わる一連のことをエルトン・ジョン自身はあまりよく受け止めていないようだ。個人的には思い入れのある作品だが、当時から地味な印象は間違いなくあったのだが、今も名作として語られているのは事実である。その後、87年にオーストラリアでもメルボルンのオーケストラを伴ってコンサートを行ったエルトン・ジョン。その時は喉の手術後で声が十分に出ない時期だったのだが、そんな中で71年当時のバックマスターとの仕事を思い出していたのではないだろうか。

⑤ 英国歌姫として人気の高いクレア・ハミル(Claire Hammill)のアイランド・レーベルからのファースト・アルバム『ワン・ハウス・レフト・スタンディング(One House Left Standing)』(71年)。当時未だ16才という彼女の清楚な雰囲気をそのまま活かした気品や格調を感じさせるストリングスのアレンジはやはりバックマスターだ。本作では曲毎に複数のアレンジャーが担当しているが、バックマスターが加わった2曲「The Man Who Cannnot See Tomorrow’s Sunshine(未来に希望の持てない男の物語)」と「Flowers For Grandma(祖母に花束を)」の味わいは格別だ。パープル・レーベルからのイヴォンヌ・エリマン(Evonne Elliman)のセカンド・アルバム『愛の食事(Food Of Love)』(73年)でも似た世界観をうかがわせていた。そこでは、ピーター・ロビンソン、ジョン・グスタフソンも参加、そしてアン・オデル(Ann Odell)とマーティン・フォード(Martyn Ford)にアレンジを任せ、チェロの演奏に専念している。

⑥ 一筋縄ではいかないミュージシャンであるルーパート・ハイン(Rupert Hine)のパープル・レーベルからの2枚も忘れがたい作品だ。破天荒で展開の読めない部分もあるハインの音楽性だが、特にファーストの『ピック・アップ・ア・ボーン(Pick Up A Bone)』(71年)では叙情的でSSW然としたような部分が魅力的だ。アコースティックでクラシカルな雰囲気は素晴らしかった。バックマスターは4曲のオーケストラ・アレンジとすべてのリズム・アレンジ、そしてチェロを担当している。また、ここでもピーター・ロビンソンが一緒に参加し2曲のオーケストラ・アレンジと、ピアノ、オルガンを担当している。ちなみに続くセカンド『アンフィニッシュト・ピクチャー(Unfinished Picture)』ではマーティン・フォードが彼らの後を受けてオーケストラ・アレンジを引き受けている。

⑦ 今ではよく知られているイタリアのアンジェロ・ブランデュアルディ(Angelo Branduardi)だが、彼の素質や存在感をこのファースト『アンジェロ・ブランデュアルディ(Angelo Branduardi)』(74年)から見抜いていたような仕事ぶりは見事と言うほかない。それはブランディアルディの自作曲と続けてストリングスの自作曲を提供していることにも特徴的。ショーン・フィリップスのアルバムでも自作のインストナンバーを提供していたが、参加するアルバムのコンセプトを理解する力量はすごいことだし、ミュージシャン自身からも制作スタッフからも大きな信頼を得ていたことがわかる。イタリアに関しては他にもトニ・エスポジト(Toni Esposito)やリッカルド・コッチャンテ(Riccard Cocciante)等多くのアーティストのプロデュースやアレンジを行っていた。バックマスターは、10代の時に4年間ロンドンの中学・高校に通いながら、ナポリの音楽学校にも通い続けチェロを習っていた(!)というので、イタリアはなじみ深い場所だったのだろう。

◆Pete Robinson

クォーターマスのアルバムで中心的な役割を果たしていたロビンソンに関しては、その前後を調べていくとかなり地味な活動に見える。学校を卒業した後は、バックマスターと同じようにミュージシャンのツアーの仕事をはじめ、その中にはビーチ・ボーイズ(Beach Boys)の英国公演もあったという。

なお、バックマスターは1946年6月生まれ、ロビンソンは1945年の9月生まれで、日本の学年で言えばロビンソンが1学年上ということになる。まあ同年代となるわけだが、印象としてバックマスターの方が二つ三つ上の先輩だったように思えていた。

ロビンソンもバックマスターを通じて、早い時期からショーン・フィリップス(Shawn Phillips)との仕事を始めたわけだが、その関連でいけば70年代のほとんどをフィリップスのコンサートとレコーディングがその活動の中心にあったこと、それはそれで幸福だったと言えるのではなかろうか。(少なくとも私はそうであることを信じていたいと思う。)

ただ、そこではあくまでもたまたま継続したゲスト・ミュージシャンということであり、当然のことながら他のミュージシャンのレコーディングにも多数参加しクレジットを残していくことになる。

本当はクォーターマスのアルバムが当時の発表時点で成功を収め、それに続くオルガンやピアノプレイを期待したかったが、残念ながらそれは叶わなかった。逆に言えばその唯一のアルバムが永遠の輝きを持ち続けていることが明らかになるのではあるが。

そうしたことを前提にしながら、いくつかのアルバムを見ていこう。

⑧ ペドラーズ(The Peddlers)はモッズ系のオルガン・トリオで64年に活動を始めている。メンバーはトレヴァー・モライス(Trever Morais)、タブ・マーティン(Tab Martin)、ロイ・フィリップス(Roy Phillips)。日本ではリリースもなかったせいもありあまり知られていないが、英国本国ではかなりの人気を持ったバンドだった。私は20年ほど前に英国に行った際に当然のようにレコード店めぐりをしたのだが、どこの中古店にも彼らのアルバムが並んでいてちょっとびっくりした。メンバーのトレヴァーだけは、クォンタム・ジャンプ(Quantum Jump)が70年代中期に残した2枚のアルバムを持っていたので、技巧派のドラマーという印象を持っていたので何枚かを購入し、帰国してから改めて調べた覚えがある。

この『ロンドン組曲』と題された作品は72年に出されたペドラーズとしては6枚目のアルバムになるだろうか。彼らはCBSとPhilipsと交互にアルバムを出している印象があったので不思議に感じていたが、このアルバムはPhilipsから出されたもの。プロデュースをロビンソンが行い、大々的にオーケストラ(ロンドン・シンフォニー・オーケストラ)を導入していて、それまでのペドラーズとはちょっと違和感のある作品に仕上がっている。これも「時代」の雰囲気だったのだろう。トレヴァーはスフィンクター・アンサンブルに加わっていたが、以前からロビンソンはペドラーズと関わっていたようだ。そしてコンダクターはマーティン・フォード、ギターにはトニー・ワルムスレイとやはりスフィンクターの仲間が並んでいる。

2つのパートに分かれた「ストレンジ・アフェア(The Strange Affair)」を聞くと、やはりロビンソンの「ラーフィング・タックル(Laughin’ Tuckle)」を思わせるので興味深い。全体のオーケストラもどこかダークで重く、アルバムのテーマである「ロンドンの毎日の情景」が浮かんでくる。ロビンソンが提供した「インプレッションImpressions(1~3楽章)」というグルーヴィーなインスト曲もあり、これはロビンソンの関わった作品では大きな意味を持つ重要作だ。ここでは、「ストレンジ・アフェア(The Strange Affair)」を聞いてもらおう。

The Peddlers with The London Philharmonic Orchestra/The Strange Affair

⑨ アイランドのHELP番号で73年に発売されたよく知られる作品。日本でのみCD化もされている。サン・トレイダー(Sun Trader)というユニット名で、中心はドラムス、パーカッションのモーリス・パート(Morris Pert)。ベースにはアリン・ロス(Alyn Ross)、そしてエレキ・ピアノのロビンソンという構成。このメンバーは、ちょうどツトム・ヤマシタ(Stomu Yamashita) のレッド・ブッダ・シアター(Red Buddah Thatre)に参加したこともあって、その流れの作品と見なすことができる。ジャケットの日本風な鶴のデザインもそう考えると理解できる。また、ソプラノ・サックスにロビン・トンプソン(Robin Thompson)が加わって重要な役割を果たしている。音楽的にはファンキーな様子も加えたフュージョンで全4曲がすべて10分前後。一聴すると単純に見える曲調ではあるが、時折スリリングな部分もあり、変化に富んだパーカッションを中心にした展開は面白い。モーリスは後にブランドX(Brand X)に加わり、78年の『Masque』からはロビンソンも活動を共にすることになる。時代がエレキ・ピアノの全盛となり、この作品ではそこに先鞭をつけたロビンソンの感性が見える

⑩ 日本を代表するパーカッショニスト、ツトム・ヤマシタ(Stomu Yamashita)。彼もジュリアード音楽院で学んだこともあり、海外の多くのミュージシャンと交流している。活動の場を英国に移し、大きな足跡を残したことはよく知られているが、ツトム・ヤマシタズ・ゴー(Stomu Yamashita‘s Go)のプロジェクトを別として、レッド・ブッダ・シアターあたりの作品は話題になりながらも実際に耳にする機会は少ないのかも知れない。特に日本では。⑨でも触れたとおり、サン・トレイダーのメンバーがそのままこのアルバムに参加している。この作品は舞踊音楽であり、そのタイトルからも分かるように伝統的な日本的な感性、お馴染みのお囃子等が多く顔を出す。我々にすると笑ってしまうくらいにこのイメージを出すのかという部分もあるのだが・・。ロビンソンはこの中でもエレキ・ピアノを演奏していて彼らしさが感じられる。4曲目の「マイ・リトル・プレイヤー(My Little Prayer)」での幾分可愛らしいメロディアスな演奏を聴くと何故かほっとさせられる。彼は77年のStomu Yamashita‘s Goの『Too』にもバックマスターと共に参加するのだがそのクレジットが面白い。ロビンソンはシンセサイザーのARPの担当となっており、他にシンセ(Korg)がヤマシタ、シンセ(Moog)クラウス・シュルツ(Klaus Schlze)と、シンセ担当の3人が何を担当したのかが詳細に記されているのである。ツトム・ヤマシタの当時のこだわりが見えるようで興味深い。また、レコーディングだけでなくコンサートにも、ロビンソンは参加していた。

⑪ そして、やはり重要なのがショーン・フィリップスとの関連だ。前回は3部作を紹介したがそれに続くいくつかの作品もピート・ロビンソンにとって重要だ。73年フィリップスとロビンソンは来日した。11月18日、2人は東京で行われた第4回世界歌謡祭に参加するためだ。本選会でロビンソンがピアノを弾きながらコンサートマスターとなり、「遙かなる道(All The Kings And Castles)」をフィリップスが歌った。エントリーを告げるMCで大きな拍手が湧き、曲が始まると会場は静まりかえった。歌い終え、演奏も終了したとき会場はさらに大きな拍手が起こった。その結果、グランプリ歌唱賞を獲得した。(ちなみに日本勢のグランプリは小坂明子の「あなた」だった) 生中継ではなかったものの数日後TVでも放送されたので私はわくわくしながら見ていた。フィリップスは前年(72年)にはミュージカル映画『失われた地平線(Lost Horizon)』(公開は73年)の主題歌を歌うことになり、音楽担当のバート・バカラック(Burt Bacharach)のオーケストラのバックを得てレコーディングしている。この流れを受けた受賞のように感じられて、当時から「○○音楽祭」というものはその結果はどうでも良かったのだが、TVを通してフィリップスとロビンソンの姿を見ることができたことは素直に嬉しかった。(この『失われた地平線』の映画はリメイクにあたるものだったが、大作と歌われながら残念ながら商業的に失敗だった。しかしサントラ自体はなかなか楽しいし、バカラックの音楽はもちろんのこと、フィリップスの主題歌も素晴らしい。改めて見てみたいと思うのだがDVD化されていない。)

この「遙かなる道」が含まれたアルバム『遙かなる道(Bright White)』(74年)でも当然、ロビンソンは全曲でキーボードを担当し、受賞曲ではオーケストラ・アレンジも担当している。バックマスターも1曲を引き受けている。他のミュージシャンとのセッションではエレキ・ピアノを弾くことの多いロビンソンが、ここでは珍しく生ピアノとオルガンも弾いていることがとても嬉しい。

⑫ 74年の『Furthermore(新しき未来の世界へ)』は、特徴的なのがクレジットだ。ほぼ全曲同じメンバーでレコーディングするというのは彼の歴史上珍しいことだ。ここでもミュージック・ディレクションとしてバックマスターとロビンソンが挙げられているところに、変わらぬ信頼感がうかがえる。当然演奏にも参加している。このアルバムの1曲目はこのコラムの前々回に映像として紹介した「January First(すべてに歌を)」だが、この曲はフィリップスとロビンソンの共作だ。2曲目「Starbright(星の光)」は静かな曲だがバックのメロトロンはアン・オデル(Ann Odell)。また、オーケストラのコンダクターはマーティン・フォード(Martyn Ford)。残りのメンバーは、ジョン・グスタフソン(John Gustafson)、バリー・デ・スーザ(Barry De Souza)、カレブ・クエイ(Caleb Quaye)、ラウル・マヨーラ(Raul Mayora)。このメンバーでのツアーの中でショーンがロビンソンを「クォーターマス」と紹介し、グスタフソン、スーザ、マヨーラの演奏につなげたことも前々回に書いた。

その後も70年代を通してロビンソンはフィリップスのレコーディングとツアーにも参加し続け、バックマスターもレコーディングには加わっていた。78年にブランドX(BrandX)に加わるあたりまで続くが、その後は時折レコーディングに駆けつけるくらいだった。

ロビンソンが参加した他のミュージシャンのアルバムはかなりの数がある。ここではすべてを紹介しきれないが、それらの存在が英国のロックシーンを彩ってきたことは間違いない。

時が過ぎ、80年代に入ってから彼の仕事はTVや映画の音楽に移っていく。バックマスターにしても同様だった。時代が変わったことと、彼ら自身も年齢に合った仕事に切り替えていった印象がある。

さて、3回続けてきた「クォーターマスの幻想」のコラムも、次回4回目としてグスタフソンとアンダーウッドを取り上げることで締めくくっていきたいと考えている。

つい先日マーキーから紙ジャケットで『Quartermass』がまた再発された。今回は2013年のロビンソンが手がけたリミックスを元にしているもののフォーマットとしてSHM-CDになっていることから、聞き比べてみる楽しみが待っている。

残念なことに、ポール・バックマスター氏は2017年11月7日に71才で亡くなっている。アレンジャーとして知られている彼が幼い頃からチェロを学び音楽院にも学んでいるものの、実際には作曲や編曲の授業は受けていなかったという事実には驚かされる。それだけに、自分がチェロの演奏者であることにはこだわりというか誇りを持っていたのだろう。そんな彼の姿と盟友であるピート・ロビンソンも加わって、70年代を回顧するような2008年のショーン・フィリップスのコンサート映像があるので、今回の締めくくりとしたい。

Shawn Phillips/”Early Morning Hours” Living Collaboration Live June 19.2008

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第11回 「クォーターマスの幻想④ Spin Offその3 ~ハード・ロックの側面から John Gustafson & Mick Underwood~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。4回にわたりお送りした英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASS編も今回がラスト。ベーシストJohn GustafsonとドラマーMick Underwoodの活動に焦点を当てて堀下げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第8回 「12月に聴く名盤 クォーターマスの幻想①、2013年版は聞いたかい? 思い出と共に再び」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、英国キーボード・ロックの金字塔QUATERMASSの70年作!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第9回 「クォーターマスの幻想② その周辺を探る旅(Spin Off)~ Ann OdellとShawn Phillips」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンに迫ります!

QUATERMASSの在庫

-

QUATERMASS / QUATERMASS

キーボード・トリオ編成のハード・ロック・グループ、レインボーがカバーした「Black Sheep Of The Family」収録の70年作、オルガンの響きがこれぞブリティッシュ!

後にSUN TREADERを経てBRAND Xへと加入することとなるPete Robinson、HARD STUFF、ROXY MUSICなどで活躍するJohn Gustafson、STRAPPS、GILLANへと参加するMick Underwoodによるキーボード・トリオ。Harvestレーベルからの70年作。その内容はハード・ロックを基本にクラシックやジャズなどの手法も使い分けるPete Robinsonのオルガンをメインに据えたヘヴィー・ロックの名作であり、オルガンのほかにピアノやハープシコードなどで巧みに表情を変え、楽曲によってはストリングスも導入したシンフォニック・ロック的な音楽性も聴かせます。

-

デジパック仕様、Peter Robinson自身による5.1 SURROUND SOUNDミックス音源を収録したDVDをプラスしたCD+DVDの2枚組、NTSC方式、リージョンフリー

-

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!