COLUMN THE REFLECTION 第45回 大雪の吹雪の中で『Echoes』を聞きながら ~ (私にとっての5大プログレ・バンドの思い出 その1) ピンク・フロイド、イエス、キング・クリムゾン① 文・後藤秀樹

2022年1月28日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム

タグ:

大雪の吹雪の中で『Echoes』を聞きながら ~

(私にとっての5大プログレ・バンドの思い出 その1) ピンク・フロイド、イエス、キング・クリムゾン①

年が改まり、我が北の地は冬の嵐が吹き荒れて白い世界が続いている。地球の温暖化が進むと、何故か冬場の雪の量が極端に増えてくるという。思い返すと、ここ数年は降雪量が少なくなってきたように思えていたものの、一度降るとそれは冬の嵐となり大雪になっているような気がする。

予想を超える雪が降ると、多くの人が家の前の雪かきに追われ、車に積もった雪を払う。一軒家や倉庫、車庫では屋根に積もった雪を下ろすことも必要になる。その上に公共交通機関はマヒし、道路は脇に積まれた雪の影響で道路が狭くなり、交通渋滞に見舞われる。その積雪が今年はかなりの量となりその影響が例年以上に顕著だ。

さらに今年の雪は気温の高い中で降ったので、湿り気を含んだその重さは半端ではなかった。雪かきをする仕事もその重さに疲弊し、雪が降る地域の者にとっては過重な仕事となり、毎日の生活に支障をきたすほどになる。降った直後に春が待ち遠しくなるこの季節。毎年そう思いながら、まだ1月・・・。

私が中学生の頃、授業中に「先生方は職員室にお戻り下さい。」と校内放送で連絡があると、生徒からは「やった!」という声が上がる。それは、雪が強く降ってきたことから授業が途中で打ちきりとなり、集団下校になることを意味するからだった。中2の冬は連日のように早い時間に集団下校となった。帰り道、吹雪の中を雪で埋まってしまった道なき道を集団で歩くと言う辛さはあるものの、単純に早く帰って友人から借りたレコードを聞けると思うと嬉しかった。

◎画像1 Pink Floyd / One Of These Days(吹けよ風 呼べよ嵐)

そんな中で聞いたピンク・フロイドの71年の『おせっかい(Meddle)』。

当時の音楽仲間にとって1曲目の「吹けよ風、呼べよ嵐(One Of These Days)」は集団下校のテーマ曲でもあった。帰り道に頭の中でずっと鳴り響いていた。(驚くべきことに、シングルカットされた同曲は当時地元ラジオ曲のヒットチャート上位に入るほどの人気曲だった。オリコンでは最高72位ながらも13週ランクインという記録が残っている。)

★音源資料A Pink Floyd / One Of These Days

窓から風吹いている外の景色を眺めながらLPのB面「Echoes」を聞くと、時間が止まったように思われて妙にその時の状況にぴたりとはまりすぎるくらいだった。その後、様々なシチュエーションの中で聞き続けてきた1曲だが、2022年の年明けに改めて聞いて、全く同じ気分になってしまった。

最初の1音が醸し出す不思議な緊張感。そして、ゆっくりとした演奏とヴォーカル・ハーモニーがじつに心地よい。昔はギルモアのギターの音色に気を取られていたが、じつはライトのキーボードが活躍している。そう思いながら身を任せていると突然荒涼とした世界に投げ出される。暗いイメージよりもホワイト・アウトのようだ。そしてキーボードの光が仄かに見えて、再び「あの音」が聞こえる。意識の中で「生」のイメージがふくらんでくる。23分を超える曲だが、その長さを全く感じさせない。50年の時を超えて、私の中に甦る。

★音源資料B Pink Floyd /Echoes

今回は、いわゆるプログレ5大バンド(ピンク・フロイド、イエス、EL&P、キング・クリムソン、ジェネシス)を、私がどのように聞いてきたかについて当時の状況を含めて綴ってみたいと思う。

**********************************************

I. ピンク・フロイド

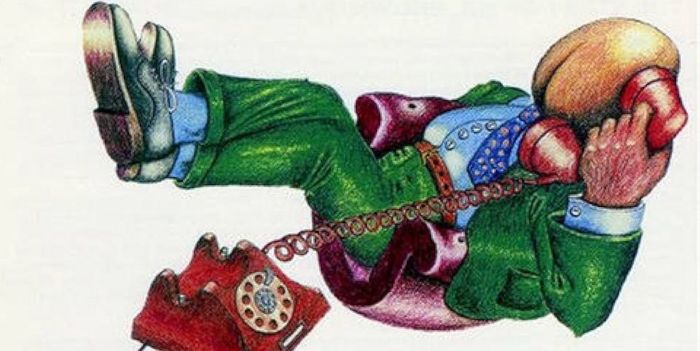

ピンク・フロイドとの最初の出会いは、シングル「夢に消えるジュリア(Julia Dream)」であり、アルバムは70年の『原子心母』であることは以前に述べた。(当コラムの第4回参照)。同じ頃シングル「青空のファンタジア(Point Me At The Sky)」も発売され、ラジオでもけっこう流れていて気になるバンドのひとつになっていった。ちょうど、国内盤として「ピンク・フロイド ベスト4」というコンパクト盤が出されていてとても便利だった。

◎画像2 ピンク・フロイド/ 青空のファンタジア(Single) + ベスト4 (EP Compact)

当時、ピンク・フロイドの曲では「絵の具箱(Paint Box)」も大好きだった。これも「サマー‘68」と同様にリチャード・ライトのコンポーズだ。海外シングル曲だったので、アルバムとしては『ピンク・フロイドの道(Relics)』(71年)に収録されていたのだが、私は英Starline盤で買ってしまった。安かったという理由だけで買ったのだが、これは失敗だった。国内盤はダブル・ジャケットで中にポートレートも入り豪華な仕様だったからだ。ずっと国内盤にこだわり続ける私としては初期の大失敗であった。(結局、後になって東芝の赤盤、黒盤のどちらも揃えることにはなるのだけれど。)

★音源資料C Pink Floyd /Paintbox

ところで、東芝盤はOdeonレーベルとして発売されていたので、レコードのセンター・レーベル部分は黒色。後に『原子心母』の英原盤を入手したときにはHarvestの黄緑色レーベルだったので大きな違和感を持ったことも懐かしい思い出ではある。

◎画像3 Pink Floyd / Relics (ピンク・フロイドの道)国内盤

その後、友人から『神秘』『ウマグマ』も借りて聞いたが、後にNHKで「ポンペイ・ライヴ」(73年3月17日)を見たことで彼らの幻想的な世界観がいっそう自分の中に広がっていった。

「追想」、「太陽讃歌」、「ユージン、斧に気をつけろ」等、驚きと共に気に入った曲はたくさんあったのだが、毎日必ず聞いていたのは2枚組『ウマグマ』の1枚目のラスト「神秘」のライヴ・バージョンだった。

★音源資料D Pink Floyd / A Sauceful of Secrets

フロイドは、73年の3月に『狂気(The Dark Side of the Moon)』という化け物のようなものすごいアルバムをリリースすることになるのだが、日本でも4月に発売された。当時のFMでは新譜段階でアルバム片面ずつ2回に分けて全曲をオン・エアされ、その時に録音したテープをずっと聴き続けた。

◎画像4 Pink Floyd / The Dark Side Of The Moon (狂気)

ある日、いつもとは違うレコード店に行くと『狂気』が大音量でかかっていて、その音があまりにも凄まじくいい音なのではっとさせられた。よく見るとオープン・リールが回っていた。家で聞くカセット・テープの音とはこれほどまでに違うのかと感心してオープン・リールが欲しくなったのだが、それはかなわぬ夢だった。ただ、今でもその時の音が頭に浮かんでくるほどに強烈な瞬間だった。

『狂気』も10曲からなるトータル・アルバムだから、その中に気に入っているトラックはそれぞれ聞く人の好みだろうが、私にとってはA面すべてということになる。それこそ、どれだけ聞いたか分からないほどだ。アイディアに満ちあふれ、緩急もついていて、前半部は効果音の絶妙の配置による緊張感に今改めて聞いても戦慄が走る。続く「Time」と「虚空のスキャット(The Great Gig In The Sky)」は永遠の名曲、名録音と呼んでもいいのではなかろうか。まあアルバム1枚が間違いなく超名盤なのだから当然のことではあるが・・・。特に「Time」のギルモアのギター・ソロ、「虚空のスキャット」のライトのピアノと女性ヴォーカルに完全に魅せられてしまった。

★音源資料E Pink Folyd / The Great Gig In The Sky

『狂気』の国内盤のアルバムには、原盤にもついていたポスターやポスト・カードといったオマケ以上に、独自に添付された32ページのブックレットがついて、詳細な彼らの歴史が掲載されていたことが決定的だった。ミュージシャンの音楽自体が重要なことは言うまでもないが、資料として音楽を語ることの重要さに気づく契機だったとも言える。

その頃の東芝のアルバムには、ブックレット・タイプの解説書がついていたことで複数の音楽評論家の文章を読むことが私にとっては大きな刺激になった。さらには、「発売中の実験音楽、或いは思考的音楽の一部」としてフロイドはもちろんのこと、サード・イヤー・バンド、アモン・デュール、ホークウィンド、ケヴィン・エアーズ、クォターマス、バークレイ・ジェームス・ハーヴェスト等のアルバム・カタログがあったことも印象的。そこでは、やはりプログレッシヴ・ロックという言葉は使われてはいなかった。一体いつ頃からプログレという言葉を使い始めただろうか。

ただし、このアルバムを自分で買うのはずっと後になってからのことになる。高校の放送部に入ってみると、部室のライブラリーとして備わる予定になっていることがわかったからだ。先輩が先に希望して発注していたものだ。届いてから毎日部室に行くたびにブックレットを眺めていた。

その後、彼らの次のアルバムは「従来の楽器は一切使わない形で・・・例えば輪ゴムをはじいた音を使って・・・となるだろう」といった衝撃的なニュースが伝わったが、これはじつに不安な話だった。確かに『狂気』は彼らのアイディアと構成力が頂点に立った作品だったと言える。そして商業的にも大成功で、次は何がでるのか・・・誰もが気になることだった。

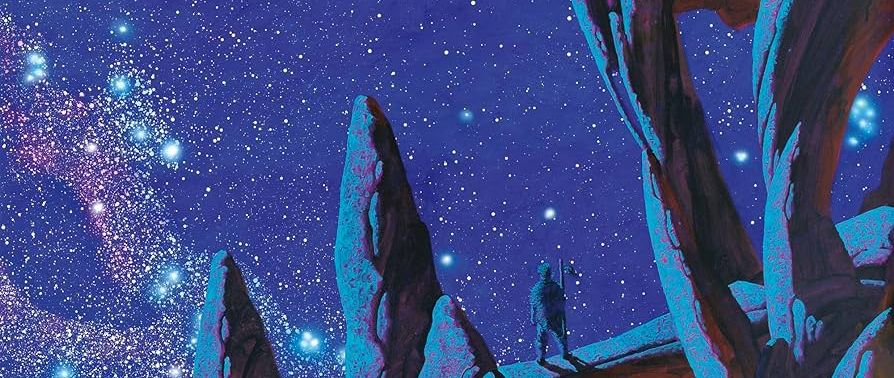

◎画像5 Pink Floyd / Wish You Were Here

そうして届けられた作品が75年秋の『炎(あなたがここにいてほしい)/Wish You Were Here』。原盤は英Harvestだが、日本ではCBS/Sonyからの発売。それまで東芝のイメージが強かっただけに、その事実が驚きだった。さらには群青色のビニールに包まれての発売。さすがにショッキングな演出がなされていたが、最初に聞いたときには伝わったニュースとは違ってまず「普通に音楽だったこと」にほっとしたことは忘れられない。そして予想がついたように、『狂気』の大仰さは無く至ってシンプルに思える作品だった。しかし、その内容は、新たな彼らの姿とも思える深みを伴っていた。期待は大きく膨らんだことは確かなのだが・・・

彼らは、その後77年に『Animals』のアルバムを出し、79年に出した『The Wall』を巡ってのウォーターズと他のメンバーとの確執から83年の『The Final Cut』後にウォーターズが一方的に解散を宣言。残ったギルモアが解散を否定してメイソンと共に87年に『鬱』を発表しその後も活動を続ける(ライトはサポートとして参加)。当時から伝えられるニュースは彼らの関係の泥沼な様子ばかりだった。94年には久々に出した『対』が大ヒット・アルバムとなっている。(ライトが正式メンバーとして復帰)

その後、ウォーターズとギルモアが歩み寄ったような話題もあったが、本当のところは分からない。

2006年にオリジナル・メンバーだったシド・バレットが亡くなり、その翌年2008年にはリチャード・ライトが逝ってしまった。彼の創る曲に私のお気に入りが多かっただけに、その死は大きなショックだった。フロイドのアルバムをずっと聞き直し、改めて彼がバンドに貢献した大きさを感じた。

アナログ盤で初期の作品群が発売されたり、CDでの再発や記念盤が出されたりするとやはり買ってしまうが、やはり『炎(Wish You Were Here)』の頃までが一番夢中になって聞いた思い入れの深い時期だったと言える。

(なお、題名は忘れてしまったが、海賊版CDで、輪ゴムをはじいて音を作り出そうとしているのを収録してあるのを聞いたことがある。彼らが『狂気』後に本当にそうした音を模索していたのか、誰かが単にいたずら心からフロイド名義で収録したのか、その真偽の程はわからないが、興味深く思った覚えがある。)

**********************************************

II. イエス

イエスをはじめて聞いたのも、フロイドと同様に中学時代。やはりラジオで聞いた「心の光」だった。邦題でこう書くとピンとこないかもしれないが、『サード(The Yes Album)』に収録されている「I’ve Seen Good All People」メドレーの前半部の「Your Move」のことだ。シングル盤が出ていたのだ。

◎画像6 Yes / Your Move (心の光)

ただ、フロイドとは違って、あまり感心しなかった。というより、全く印象に残っていないという方が正しい。その頃、ラジオで新たに聞いた曲をノートにメモをするクセがついていたのだが、後になって記入されていたことを思い出した。

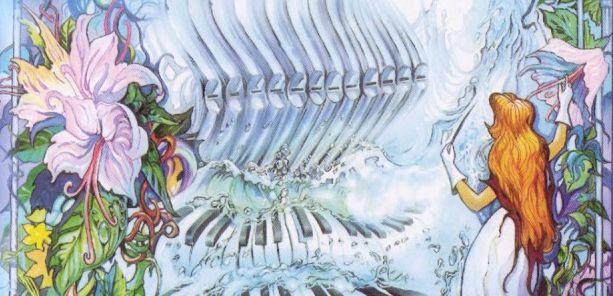

◎画像7 Yes / Close To The Edge

しかし、次に聞いた『危機(Close To The Edge)』でそれこそ一生ものの宝物を手に入れることになる。72年9月に英国で発売されたものだが、日本ではその年の年末近くなって発売された記憶がある。これもFMで新譜として紹介されたものをエア・チェックした。A面の20分近くのタイトル曲を取り上げるのだから、FMは絶対的な情報媒体であった。

★音源資料F Yes / Close To The Edge

4パートに分かれた「危機」はすごかった。最初から最後まで夢中になって聞いた。今さら言うこともないが、複雑な曲展開ながらメロディーの展開もスムーズで、出てくる音はスリルがある。緊張感と開放感が交互にそして次々に現われることが音楽での新たな体験でもあった。中でも、ブラフォードのドラムスのスネアの独特な音と、スクワイアのリッケンバッカーのごりごりとしたベースの音の印象が強かった。もちろん,アンダーソンのハイ・トーンのヴォーカルも独特だったし、ハウのギターもウェイクマンのキーボードの多彩さも存分に味わうことが出来た。何よりも、「イントロ部分では何故ここでハモることが出来るの?」というタイミングの妙に参ってしまった。

短期間のうちにB面の2曲「同志」「シベリアン・カトゥール」もFMのリクエスト番組でオン・エアされ、しっかり録音した。どちらもA面のすごさとはまた違った面白さを確認することができた。

もっと自分にとって刺激的だったのは邦題の付け方だった。「危機」は4つのパートに分かれ「着実な変革/全体保持/盛衰/人の四季」となっていたこと。「同志」も「人生の絆/失墜/牧師と教師/黙示」となり、その点でも壮大な物語を読むような楽しみ方が出来た。特にハイデガーの「実存主義」の影響の元・・・と雑誌で紹介されたこともあり、本を探したのだが高価で手が出なかった。ずっと後になって読んでみたがそれに関してはやはり難しいままだ。

◎画像8 Yes / First Album + Fragile

絶対に『危機』を買おうと思ってレコード店に行った。深い緑色のジャケットは素晴らしい。と、同じ「Yes」のコーナーに『こわれもの(Fragile)』があった。これは聞いたことがない。その場でジャケットを開くとカラー・ブックレットが入っているではないか。ちょっと迷ったが、お得感も手伝って未だ聞いていなかった『こわれもの』を先に買うことにした。

新譜の『危機』は購入特典として、Yesのロゴが入ったショッピング・バッグがもらえたのだが(覚えている人はいるだろうか?)、バッグよりもブックレットの方が私には魅力的だった。

そして帰って「ラウンドアバウト」を聞いた途端にノック・アウト。メンバーのソロもそれぞれ面白かったが、やはり「南の空」も「遙かなる朝焼け」に夢中になった。イエスというバンドへの興味が一気に膨らんだ瞬間だった。

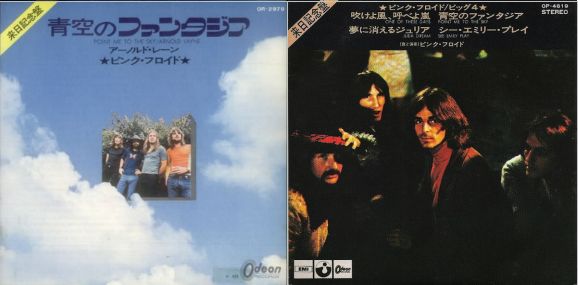

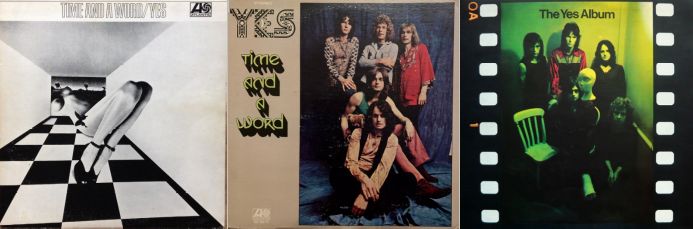

◎画像9 Yes / Time & A Word + The Third Album

当時、レコード店にはイエスの2枚目『時間と言葉』も並んでいたが、『ファースト・アルバム』(69年)はポリドールから発売されていたものが廃盤状態だった。

その『ファースト・アルバム』は、年が明けて(73年)1月に無事にパイオニアから再発され、収録曲を1つも知らないのにこちらは迷うことなくすぐに買った。そしてヘビー・ローテーションになるほどに気に入った。録音の古さは感じるものの、粒選りの曲が並び、やはり演奏面ではブラフォードとスクワイアのリズムがデヴュー当時から肝になっていたことが確認できた。一番気に入った曲は「ルッキング・アラウンド」だが、カバーの2曲「アイ・シー・ユー」と「エヴリー・リトル・シング」もいいし、アルバム冒頭の「ビヨンド・アンド・ビフォー」のグイグイと引っ張られるような感じも快感だったし、「ハロルド・ランド」のドラマチックさもよかった。決して上手くはないと言われ続けたピーター・バンクスのギターも、トニー・ケイのオルガンもなかなかグルーヴィだったと思う。『危機』のがっちりと構築された世界観はないものの、十分に魅力的なアルバムだった。

★音源資料G Yes / Looking Around Me

◎画像10 Yes Single

また、シングル「ラウンドアバウト」(72年4月)と「アメリカ」(72年9月)も発売されていて、前者はアルバム・ヴァージョンを3分半に編集したもの、後者はサイモンとガーファンクルのカバーだったことに驚いた。さらにそのB面には『危機』のプレ・リリースにあたる「Total Mass Retain」が収められていた。

これらのシングルは後になって聞いたのだが、やはり手許に置いておきたい音源だ。

★音源資料H Yes / Total Mass Retain (single version)

追って、『時間と言葉』『サード・アルバム』も聞いたのだが、私にとってのイエスは『ファースト』と『こわれもの』『危機』であり続けることになる。

◎画像11 Yessongs + Tales From Topographic Oceans + Relayer + Going For The One + Tormato

再発された『ファースト・アルバム』には、告知として次回作が2枚組(?)のライヴであることが書いてあった。あと、もっと衝撃的なことはビル・ブラフォードの脱退と新たなドラマーにアラン・ホワイトが加わったということだった。

実際に発売されたのは、3枚組の『Yessongs』であることは今では誰もが知っているが、発売されるまでは私の中で葛藤が続いた。その理由は、いつも行っていたレコード店では6月10日に発売されるその3枚組(4500円!)を予約すると先着10人に大きなロジャー・ディーンのイラストのパネルがもらえるというのだ。一度は何とかなると思い予約したが、普段1枚のアルバムを買うにも慎重になっていただけに、親に前借りして・・・とか、もらったパネルを持ってタクシーに乗るといくらかかるだろう・・と考えているうちに欲しい気持ち以上に不安が大きくなりキャンセルしてしまった。

結局は発売日に買ったのだが、パネルと同じデザイン、同じ大きさのポスターがもらえたことは嬉しかった。中学卒業期から高校入試があった時期なのに本当に何をやっていたのだろうとも思う。

ただ、私は肝心のそのライヴは残念ながら馴染めなかった。例えば「ラウンドアバウト」で考えると、印象的なアコースティック・ギターはエレキ・ギターに置き換えて演奏している。スタジオで聞けたアコースティックとエレクトリックの融合的な部分が好きだっただけに、「スタジオでやり遂げたことをそのままライヴで再現するイエスのすごさ!!」という謳い文句も、私にはどこか空々しく思えて残念だった。せめて冒頭とエンディングはアコースティック・ギターでやって欲しかった。とは言え、演奏力のすごさは確かに伝わってきたのだけれど・・・。私が、多くのバンドのライヴ・アルバムにのめり込めなくなってしまう契機になったとも言える。

91年の「UnionTour」の模様を音源資料として用意したが、その後のイエスのライヴでは「ラウンドアバウト」ではハウがギター持ち替えで、アコースティック・ギターをイントロ、中間部、エンディングで演奏している。これが『Yessongs』で出来ていたらなあ・・・と今でも思う。

★音源資料I YES / Round About(Live)

結局イエスもその後同じ73年に『海洋地形学の物語』を出すのだが、大らかさはあるが緊張感に物足りなさが残った。これまた2枚組ですぐには手が出なかったが。

パトリック・モラツがキーボードに交替した74年の『リレイヤー』も期待して聞いたが、悪くはない。が、正直に言えば私にはあまり面白さが伝わってこなかった。A面最後の「スーン」ばかり繰り返し聞いていた気がする。

私が大学に入ってからウェイクマンが戻った77年の『究極』と78年の『トーマト』は結構聞いた。ジャケットがヒプノシスのデザインになったことが印象的だったが、そこには私が彼らに望んでいたソリッド感があった。その後のイエスも続けて聞いていくことにはなるのだが、やはりかつてのように夢中になって聞くことはほとんどなくなってしまった。

でも、彼らもメンバー交替を含め、バンドの形を何度も何度も変えてきた。振り返るとスティーヴ・ハウが一番長く在籍していることになるのだろうか? スクワイアは亡くなってレジェンドになってしまったが、今もイエスとして活躍を続けていることに関しては間違いなくリスペクトの対象ではある。

**********************************************

III. キング・クリムゾン

今改めて考えると、国内盤として73年5月にクリムゾンの『太陽と戦慄』が出ている。ここまで書いてきた『狂気』(73年)『危機』(72年)、そして『太陽と戦慄』(73年)と続いてくると今思い返してみても気分が高揚してくる。

73年はプログレと呼ばれる音楽のピークであることは間違いない。

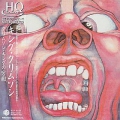

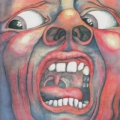

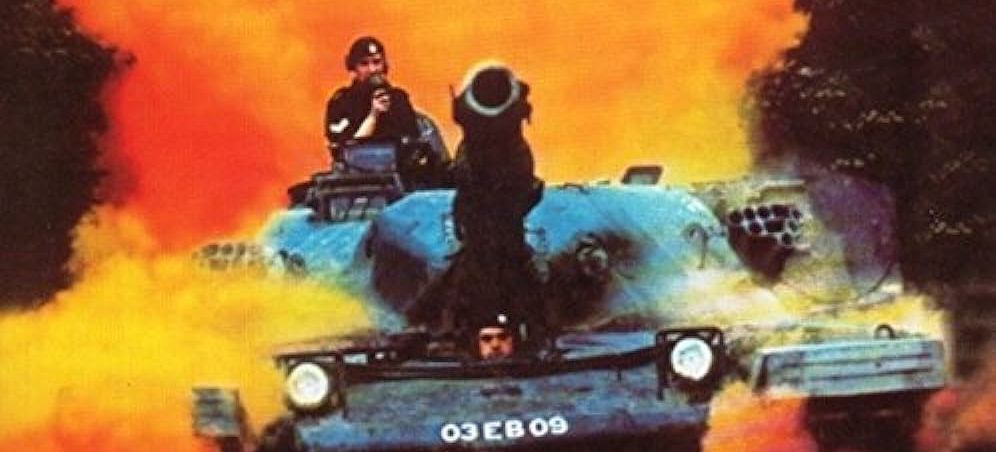

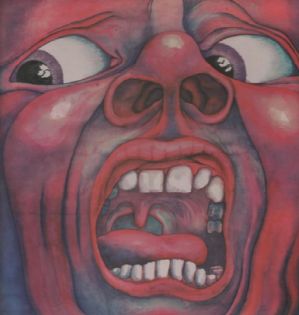

◎画像12 King Crimson / In The Court Of The Crimson King

キング・クリムゾンという名前は早くから耳にしていた。「彼らの69年のファースト・アルバム『In The Court Of The Crimson King』が、ビートルズの『アビーロード』を蹴落としてトップに輝いた」という記事だったと思う。そして国内盤は出ていないものの、そのジャケットだけは雑誌に早くから掲載されたことがあったのを覚えている。

正直に言って、自分で持っていたくないタイプのジャケットだった。今では何とも思わないのはその内容のすごさからか、ただ単に慣れてしまっただけなのか。

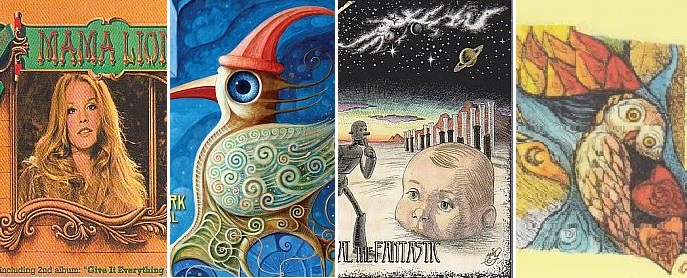

余談ながら、「どうしてこんなジャケットにしたのだろう、悪趣味で絶対に欲しくないな・・・」と思ったジャケットは幾つもあった。その代表格がフリートウッド・マックの『英吉利の薔薇』とクリムゾンの『宮殿』だった。他にもプロコル・ハルムの『ブロークン・バリケイド』、サッド・カフェの『殺怒珈琲II(MisplacedIdeals)』、Greatest Show On Earthの『Horizons』、Toe Fatは2枚とも、ドイツのメッセージの『From Books And Dreams』等々・・・趣味がよくないなと思うジャケットは多々あった。

◎画像13 その昔、悪趣味で絶対欲しくないと思ったジャケット

しかし、今挙げたすべてのレコードは気が付くと、我が家に揃ってしまった時期があった。マックの『英国の薔薇』と『宮殿』を筆頭として、内容のよさがジャケットを上まっていたということなのか。アルバムを主張する上で必要なデザインであることに気付いて何も気にならなくなったのか。あまりにも慣れてしまって自分の感性が鈍感になっただけなのか・・・判然とはしないのだけれど。

クリムゾンが日本で紹介されたのは3作目の71年『リザード』(P-8049A)が最初だ。日本ではAtlanticが日本グラモフォン(ポリドール)からパイオニアに発売権の移動があり、グラモフォンからレッド・ツェッペリンの『III』(MT 2043)が70年11月に発表された直後に廃盤となり、年明け(71年1月25日)にパイオニアから『III』(P-8005A)として改めて発売されている。

クリムゾンは『宮殿』(P-8080A)『ポセイドンのめざめ』(P-8104A)『アイランド』(P-8207A)と次々と国内発売されるようになっていた。

『宮殿』をはじめて聞いたのはEL&Pの『展覧会の絵』が72年に国内盤として出た時に、ラジオでグレッグ・レイク絡みで特集された時だった。その時は「エピタフ」がかかったのだが、唖然とするほどの感動を覚えた。あとで雑誌を見て、「あのジャケットのアルバムか」と思い出すことになる。それだけに衝撃的だった。だが、すぐには買えないのが当時のつらいところ。先に書いたようにイエスの『ファースト・アルバム』を73年の1月に買ってから、受験が終るまでしばらくは封印の時期に入っていたのだ。

そして、『宮殿』は73年高校に入ってすぐに買った。本当に大きなインパクトを与えてくれたアルバムだった。「21世紀の・・・」の冒頭の機械音(Windsession)で、「あれっ、ステレオの不調かな?」とボリュームを上げた途端に大音量。まず、そこからやられた。(後のことだが、『Earthbound』を聞いた時にも同じ失敗をした。)

これ以上内容を語ることもないほどによく知られた作品になったが、全部通して聞いて、後に繰り返して聞くようになったのはじつは「風に語りて」だった。牧歌的な世界観の中に漂う詩の深みが大きな魅力だった。

「ムーンチャイルド」も当時の仲間内ではあまり評判はよくなかったが私は好きだった。後年のコンピレーションやBoxセットでは短く編集されていて後半のインプロ的な部分はカットされた形での収録が多いが、私にとってはその部分があるからこそラストのタイトル・ナンバーが際立つので重要なプロセスだと感じている。

2曲ともに寓話のような詩的な雰囲気を持った作品だが、圧倒的な「エピタフ」や「宮殿」の世界観の一方で見せてそうした味わいが初期クリムゾンの魅力であったと考えている。最近は取り上げられることが少なくなったように思えるピート・シンフィールドの詩の役割がやはり重要だった。

★音源資料J King Crimson / I Talk To The Wind

また、イエスの「ラウンドアバウト」でも感じたように、エレクトリックなロックの構成の中にアコースティックと部分が共存することで深みを感じさせていると思ったのも確かだ。

「エピタフ(墓碑銘)」「宮殿」の、圧倒的なメロトロンをバックに響くアコギのアルペジオにピアノ、そしてマクドナルドのオーボエとフルート。レイクのヴォーカルの素晴らしさ。ジャイルズの独特なドラムのセンス。これらは今聞いても素晴らしく奇跡的な作品と断言できる。その頃は、バンドの親分がフリップであるということは全く意識していなかった。

でも、この『クリムゾン・キングの宮殿』の収録曲の邦題が「21世紀のスキッゾイド・マン」となってしまったのは仕方ないが、「includingミラーズ(Mirrors)」が消えているものが多い。「エピタフ(墓碑銘)」も「(a)理由なき行進(March For No Reason)(b)明日又明日(Tomorrow And Tomorrow)」が、「ムーンチャイルド」も「(a)ドリーム(The Dream)(b)幻想」、「クリムゾン・キングの宮殿」には「(a)帰ってきた魔女(The Return Of The Firewitch)(b)あやつり人形の踊り(The Dance Of The Puppets)」がそれぞれ副題としてついている。近年ではそのことが大切にされているとは思えない。何か各曲が持っていた物語性が忘れられているように思え、その昔邦題と同時にその副題にインスピレーションをもらった者としてはちょっと悲しい。

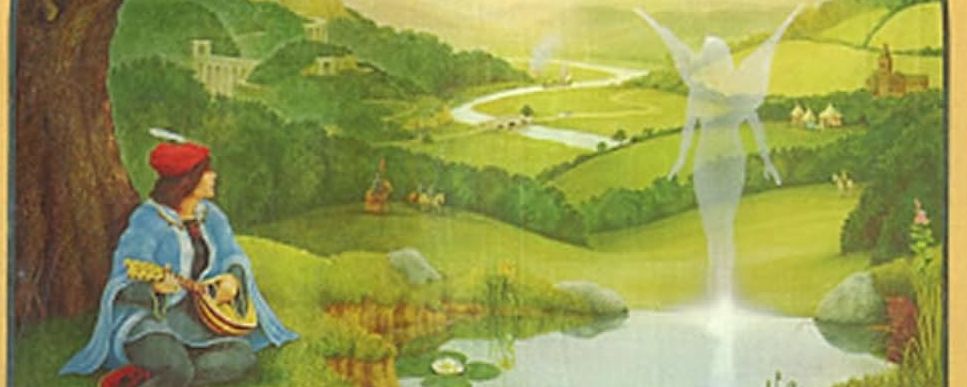

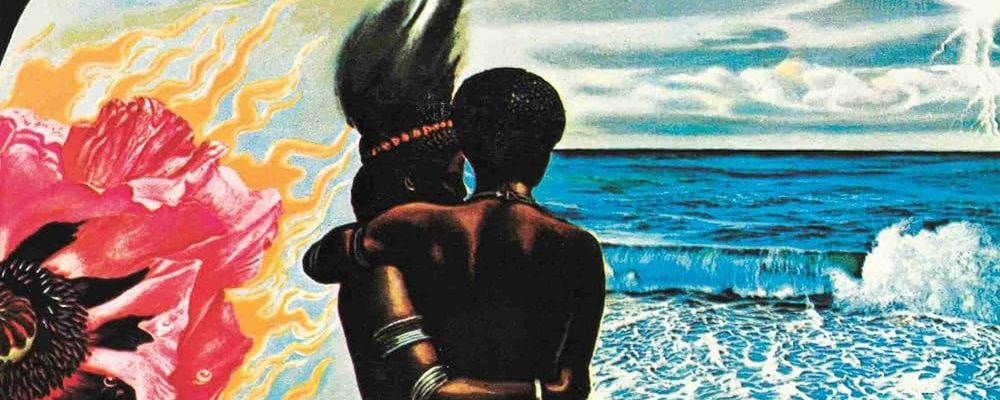

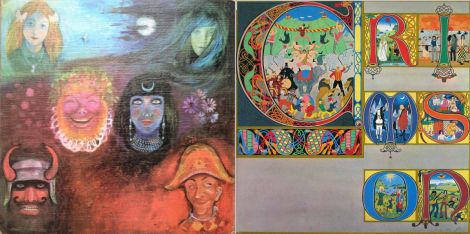

◎画像14 In The Wake Of Poseidon + Circus

高校に入った私は、『ポセイドン』、『リザード』とリリース順にアルバムを聞いていった。

高校合格が決まった日からアルバイトを始めた。春と夏、冬の休みはほぼ毎日、そして普段でも日曜・休日も可能な限り無理はしない程度に出かけて行った。2~3日働くとLPが1枚買えるぞ・・・という思いで取り組んだ。それも今となっては懐かしい思い出のひとつだ。

『ポセイドン』はアルバム構成が『宮殿』に似ているとよく言われるが、小品「Peace」を<序章/主題/終章>として3カ所に配置した部分で新たな試みとして受けとめた覚えがある。マクドナルドが脱退した後の作品で、最初のアルバムで彼が果たした役割を考えると空白が出来たように最初は感じた。

「冷たい街の情景」と「デヴィルズ・トライアングル」(近年のCDでは3つのパートに分けられていいて便利ではある)は彼らの本質的な持ち味のダークな側面が面白いと思ったが、「ケイデンス&カスケイド」と「キャット・フード」はそれに対比させた叙情性とかユーモアとして考えるとちょっとそぐわない気がしていた。ゴードン・ハスケルのヴォーカルのせいとは思いたくない。新たにメル・コリンズとキース・ティペットが参加したという側面には注目したのだけれど。

残念だったのは、国内盤なのに『ポセイドン』にも『リザード』にも歌詞のシートが入っているだけで解説がなかったこと。当時はレコードについていた解説は貴重な情報源だったのに・・・

★音源資料K King Crimson / In The Wake Of Poseidon

ただ、タイトル・ナンバーの「ポセイドンのめざめ(incudingリブラのテーマ)」は彼らの作品中でも未だにダントツで大好きな曲だ。海の底から生まれた泡が視界全体に広がっていくような圧倒的なメロトロンの導入部、レイクのヴォーカル、ジャイルズ兄弟の繰り出すリズム、フリップのアコギ、シンフィールドのギリシア哲学を想起させる詩、私にとってはすべてが完璧だった。最後のコーラスの繰り返しも永遠に続いてくれたらなあ・・・と思わせるほど。長く国内盤を聞いて満足していたが、英国Island盤の初回プレスではそのタイトル・トラックが2分近く長いという情報を知り、廃盤リストで原盤を探した。数年がかりの探索で苦労したけれど、何とか手頃な値段で手に入れることができた。程なく40周年記念CD(2010年)からその長尺バージョンが収録されることになった。まあ、それはそれで嬉しいのだけれど。

『リザード』はハスケルが正式なベーシスト兼ヴォーカリストとなった(前作ではヴォーカルを1曲だけ担当)。ドラムスにアンドリュー・マカロックが加わっている。冒頭の『サーカス』は面白いと思った。メロトロンとアコギのアンサンブルがやはり気に入った。

しかし、一番の聞き物はB面全体を使うタイトル曲「リザード」。4つのパートに分かれるそれぞれの展開が明解で良かった。

★音源資料 L

King Crimson / Lizard (Prince Rupert Awakes / Bolero / The Battle Of Glass Tears / Big Top)

①「ルーパート王子のめざめ」は何とゲストにジョン・アンダーソンのヴォーカルが参加。ピアノは前作に続いてのティペット。悪いわけがない。終盤、ドラムスがボレロのリズムを刻み②「ピーコック物語のボレロ」へと流れる。マーク・チャリグのコルネットとロビン・ミラーのオーボエ、ニック・エヴァンスのトロンボーン、そしてティペットのピアノが見事な詩情を描き出す。ゲストの英ジャズ界の彼らが参加した作品をクレジット頼りに探したことも思い出のひとつだ。続く③「戦場のガラスの涙」はさらに「夜明けの歌~最後の戦い~ルーパート王子の嘆き」と分けられ、戦場のシーンを描き出す混沌としたアンサンブルも聞き物だ。ハスケルのヴォーカルも効果的。締めはフリップのギターが遠くから静かに戦闘の跡を俯瞰しているような情景が浮かぶ。ラストの④「ビッグ・トップ」では、すべての戦いは無意味であることを伝えるような、どこか聞いている者をはぐらかすようなワルツとなって消えていく。

ピンク・フロイドの『エコーズ』とも、イエスの『危機』とも違った感触を持つ23分の大作。バンドごとに多様な要素が魅力的で、プログレッシヴ・ロックの面白さを知ると同時に、その泥沼にどっぷりと浸っていくきっかけとなった時期でもあった。

イエスもEL&Pもクリムゾンも日本ではパイオニアから発売され、Atlanticレーベルになっていたものの、クリムゾンは英国ではIslandが原盤ということが意外だった。そんな辺りからレーベルというものの特性について興味を持ち調べていくようになったことも思い出される。

**********************************************

今回は、ここまでとしておきたい。クリムゾンの『アイランド』以降については次回に持ち越し。そしてEL&Pとジェネシスに関して取り上げていこうと考えている。

じつは前回まで続けてきた『ブラス・ロック』についても自分の中では未だ終っていない。国内盤では出ていない本場、米国の知られざる作品群を取り上げていないし、東欧圏についてはもう少しリサーチした上で改めて記事にしていこうと考えている。

何にしても今年は全国的に寒い毎日が続いています。こちら同様に大雪に見舞われている所もあるでしょう。さらにはトンガの海底火山の爆発による津波(潮位上昇?)や地震の頻発、コロナもオミクロン株の猛威と、年の初めからなにかと不穏な様相もあります。ただ前向きにいい方向に向かっていくことを信じていたいものです。

今年もまたいろいろと考えてコラムに向かいます。

よろしくお願いいたします。 HG

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第1回 Capability Brownを中心にコーラス・ハーモニーの世界を 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第1回はコーラス・ハーモニーをテーマにプログレ作品をご紹介します。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第2回 そうか、1968年からもう50年が経ったのか。その頃の一発屋の歴史の面白さ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第2回は50年前の1968年ごろに音楽シーンを賑わせた愛すべき一発屋にフォーカスしてまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第3回 「スカイライン・ピジョン」のメロディーにのせて ~Deep Feeling の正規再発を祝し~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第3回は、ことし未発表音源を含むボーナス・トラックと共に再発された、ブリティッシュ・ロックの逸品DEEP FEELINGの唯一作を取り上げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第4回 「68年の光り輝く(?)日」~ 68年の夏に思いを馳せて 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第4回は「1968年の夏」をテーマにしたナンバーを、氏の思い出と共にご紹介していきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第5回 「70’sUKポップの迷宮」に潜む凄さを味わってみませんか? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第5回は今年4月にリリースされた再発シリーズ「70’sUKPOPの迷宮」の、ニッチすぎるラインナップ20枚をご紹介していきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第6回 ポップ・ヒットの影に隠れた叙情性の誘惑「語られない物語~Stories Untold」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第6回は氏にとって思い出深い一枚という、イアン・ロイド&ストーリーズの『トラベリング・アンダーグラウンド(Travelling Underground)』の魅力に迫っていきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第7回 忘れられない一発屋伝説2 ヴィグラスとオズボーン/秋はひとりぼっち ・・・思い出の大ヒット曲と、アルバム“Queues”の魅力 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第7回は一発屋伝説の第2弾。72年に日本のみで大ヒットした、ヴィグラスとオズボーン「秋はひとりぼっち」を中心に取り上げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第8回 「12月に聴く名盤 クォーターマスの幻想①、2013年版は聞いたかい? 思い出と共に再び」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、英国キーボード・ロックの金字塔QUATERMASSの70年作!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第9回 「クォーターマスの幻想② その周辺を探る旅(Spin Off)~ Ann OdellとShawn Phillips」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンに迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第10回「クォーターマスの幻想③ Spin Offその2 ~Paul Buckmaster とPete Robinson~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンの活動を追います。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第11回 「クォーターマスの幻想④ Spin Offその3 ~ハード・ロックの側面から John Gustafson & Mick Underwood~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。4回にわたりお送りした英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASS編も今回がラスト。ベーシストJohn GustafsonとドラマーMick Underwoodの活動に焦点を当てて堀下げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第12回 忘れられない一発屋伝説③ ♬ 元号がひとつ変わる前に、平成の前の「昭和」の洋楽をふりかえる ♬「明日なき幸せ」に、「孤独の『夜明け』のヒッチハイク」・・・何のこっちゃ? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。英国ポップ・シーンの華麗なる「一発屋」グループ達にフォーカスいたします♪

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第13回 『プロローグ』(はじまり)の幻想と『燃ゆる灰』の陽光の狭間に見える「港の光景」 ~ 新生ルネッサンスと呼ばれたバンドについての個人的な思い出から ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、第2期ルネッサンスの1st『プロローグ』と2nd『燃ゆる灰』!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第14回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 前編 ~ 共に(Together)、今を生き(Now)、いつか幻へ(Illusion) ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第14回は、キース・レルフが率いた第1期ルネッサンス~イリュージョンをディープに掘り下げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第15回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 後編 ~燃えているものは灰にあらず、キャンドルの醒めた炎~ オリジナル・ルネッサンスの回答としてのイリュージョン From “Ashes Are Burning” To “Candles Are Burning” 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第15回は、キース・レルフにフォーカスしたコラムの後篇をお届けします!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第16回 Mark-Almondの世界①(初期3作品とその周辺から) ~名盤『復活(Rising)』の個人的な思い出がすべてのはじまり 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第16回は、英国ロックの名グループMARK-ALMONDの魅力に迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第17回 Mark-Almond の世界② ~75年ジョン・マークのソロからバンド活動の再開へ、 そして転がり出たリフ・ラフの世界の驚き~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第17回は、英国ロックの名グループMARK-ALMONDをフィーチャーした後篇をお届け!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第18回 英国Dawnレーベルの秘宝たち① 今改めて評価したいジョーンジー(Jonesy)~決して表舞台に出てくることがなかった不遇のメロトロン・プログレッシヴ・ロック・バンド 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第18回は、70s英国プログレの好バンドJONESYの魅力を掘り下げます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第19回 英国Dawnレーベルの秘宝たち②「光」と「影」を表現しながら神話と伝説を奏で、自ら「伝説」となった北アイルランドのFRUUPP ~ 全曲解説 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第19回は、北アイルランド出身の愛すべき名グループFRUUPPの全曲を解説!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第20回 忘れられない一発屋伝説 4 アース&ファイアーの『シーズン』と、マッシュマッカーンの『霧の中の二人』 ~1970年後半から1971年初頭にかけての日本での大ヒットから~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。70年代初頭に日本でヒットを飛ばした2つのグループについて深く掘り下げてまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第21回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力③ プログレ、ジャズ・ロック、ハード・ロック編を「よもやま話」風に~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWNの作品群をディープに掘り下げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第22回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力④ ~フォーク、フォーク・ロック編(A) アコースティック感に的を絞って~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWNの作品群を、アコースティカルなグループに絞って掘り下げます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第23回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力⑤ 全アルバム紹介の総括編 ~ Dawnならではの面白さを再確認してみませんか? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWN特集の最終回。これまで紹介していなかった作品を一挙にピックアップします!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第24回 マシュー・フィッシャーのオルガンに魅せられて① ~春霞に立ち上るプロコル・ハルム「青い影」の幻影 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、プロコル・ハルムによる英国ロック不朽の名曲「青い影」の魅力にディープに迫っていきます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第25回 マシュー・フィッシャーのオルガンに魅せられて② ~プロコル・ハルムからソロへ 「青い影」の跡を追って 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第26回 2020年不安の中で夏に向かう今だからこそ、改めて聞き直したい圧倒的な叙情性を持つ名盤 ~『Focus/Moving Waves』と『Sebastian Hardie/Four Moments』~ 文・後藤秀樹

ベテラン音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第27回 ポップ・シーンに登場したハード・ロックに潜む音楽性再考 ① ~圧倒的なハード・サウンドとそれだけではない叙情の魅力、G.F.R~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、アメリカを代表するハード・ロック・バンドGRAND FUNK RAILROADの魅力に迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第28回 ポップ・シーンに登場したハード・ロックに潜む音楽性再考 ② ~緻密に構築された楽曲の魅力、マウンテン~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、前回取り上げたG.F.Rとともにアメリカン・ハード・ロックを象徴するグループMOUNTAINの魅力に迫っていきます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第29回 Many Faces of Mandalaband ① ~ 今も褪せない『曼陀羅組曲』の圧倒的な魅力 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、中国によるチベット侵攻を題材にしたコンセプト・アルバムの傑作、マンダラバンドの『曼荼羅組曲』の魅力にディープに迫っていきます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第30回 Many Faces Of Mandalaband ② ~デヴィッド・ロールのマンダラバンド奇跡の2枚目『魔石ウェンダーの伝説』、 そして76~78年にかけてのBJH、Woollyとのシンフォニックな関係性~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。マンダラバンドの2nd『魔石ウェンダーの伝説』の話題を中心に、本作に参加したバークレイ・ジェームス・ハーヴェストとの関連までをディープに切り込みます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第31回 Many Faces of Mandalaband ③ リアル・インディ・ジョーンズとなったDavid Rohlが仕掛けた Mandalabandの壮大な歴史絵巻 ~Woollyが最後まで携わった壮大なシンフォニック・ワールド~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。マンダラバンドを取り上げる全3回のラストは、デヴィッド・ロールとウーリー・ウルステンホルムの2人の関係を中心に、21世紀に復活を果たしたマンダラバンドの活動を追います。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第32回 12月に聞く名盤、クリスマスが来ると思い出すムーディー・ブルースの『童夢』 ~2020年、特別な思いで聞くクリスマス・キャロル~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、クリスマスの時期に聴きたくなる、ムーディー・ブルースの代表作『童夢』の魅力を紐解いていきます☆

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第33回 丑年の始まりに『駱駝(Camel)』と『砂漠の隊商(Caravan)』の話をしよう ~その1 キャメルの70年代 ①~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。2021年の第1回目は、英国プログレの実力派バンドCAMELにフォーカス。結成~活動初期の足跡を辿ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第34回 丑年の始まりに『駱駝(Camel)』と『砂漠の隊商(Caravan)』の話をしよう ~その2 キャメルの70年代②(+α)~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に続き、英国プログレの人気バンドCAMELの足跡を辿ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第35回 丑年の始まりに『駱駝(Camel)』と『砂漠の隊商(Caravan)』の話をしよう ~ その3 キャラヴァンの70年代 ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。デビュー~70年代におけるキャラヴァンの軌跡を追います。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第36回 カルメン(Carmen)が魅せた幻惑のロック・フラメンコ ~今も褪せることのない衝撃の音世界!!!~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。フラメンコ・ロックの代表的バンドCARMENの足跡をたどります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第37回 忘れられない一発屋伝説5 クリスティーの「イエロー・リバー」 ~ ジェフ・クリスティーとカルメン、キャパビリティー・ブラウンの関係 ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。「忘れられない一発屋伝説」、今回はクリスティーのヒット曲「イエロー・リバー」にスポットを当てます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第38回 すごい世界を発見 !! 北の大地から現在形として発信された驚きのジャズ・ロックの世界 Nonoyaレーベル 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は少し趣向を変えて、北海道発のジャズ/アヴァン・ロック系レーベル、nonoyaレコーズの作品に注目してまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第39回 ブラス・ロックの萌芽。オリジネイターとしてのBS&T(ブラッド・スウェット&ティアーズ)。 そして、アル・クーパーという存在。 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回はブラス・ロックに着目して、その代表格であるBLOOD SWEAT & TEARSを取り上げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第40回 ブラス・ロックの浸透とその思い・・・・圧倒的な実力と人気を誇ったシカゴの存在 ! 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回より続くブラス・ロック特集、BS&Tの次はシカゴの魅力に迫ってまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第41回 ブラス・ロックの覚醒!・・・・70年スタート時期に国内盤で出た勢いを振り返る ① (Lighthouse;Ides Of March;Chaseを筆頭に!!! そしてラテン・ロックなど) 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!ブラス・ロック特集の第3回は、BS&Tやシカゴと共にブラス・ロック・シーンを彩った名グループ達に注目してまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第42回 ブラス・ロックの深淵!・・・・70年代初期発売の国内盤 ② (ジャズ、クラシックの要素を新たな個性として打ち出したプログレッシヴ・ロック的展開の芽生え) 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!ブラス・ロック特集の第4回は、当時日本でも国内盤がリリースされていた知られざるブラス・ロック・グループを中心にしてディープに掘り下げます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第43回 ブラス・ロックの英国的展開 ~ 気がつくと、どれも名だたるかつてのレア廃盤ばかり ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!ここまで米国のバンドにフォーカスしてきたブラス・ロック特集、今回は英国のブラス・ロック系グループ達をディープに探求!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第44回 世界同時に広がったブラス・ロックの嵐、その欧州的展開 ~伝統に彩られた芳醇な音楽性 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!米国・英国のバンドにフォーカスしてきたブラス・ロック特集、今回は欧州各国のブラス・ロック系グループ達をニッチ&ディープに探求します!

KING CRIMSONの在庫

-

KING CRIMSON / 21ST CENTURY GUIDE TO KING CRIMSON VOLUME TWO 1981-2003

81〜03年までのスタジオ音源/ライヴ音源で構成されたアンソロジー、全65曲

-

DGM0551(DISCIPLINE GLOBAL MOBILE)

ブックレット一体型デジパック仕様(トールサイズ)、三方背ケース付き仕様、4枚組

盤質:傷あり

状態:並

ボックスに若干汚れあり、若干角潰れあり

-

-

KING CRIMSON / COLLECTORS’ KING CRIMSON VOL.2

DGMコレクターズ・クラブ会員にのみ頒布されたライヴBOXの第二弾、82年と95年のライヴ音源を収録、全25曲

-

2タイトル3CDボックス、ボックスに帯付仕様、各タイトルはプラケース入り仕様、ボーナス・トラック3曲、36Pブックレット付仕様(英語版・日本語版)、定価5500+税

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯有

若干解説ホチキス錆あり、側面部に色褪せあり

-

-

KING CRIMSON / COLLECTORS’ KING CRIMSON VOL.6

DGNコレクターズ・クラブ会員にのみ頒布されたライヴBOXの第六弾、71/98/01年の音源を収録、全29曲

-

3枚組ボックス、ボックスに帯付仕様、各CDはプラケース入り仕様、定価6500+税

盤質:無傷/小傷

状態:

帯有

帯に破れあり、ボックスにスレあり、その他は状態良好です

-

-

KING CRIMSON / EPITAPH VOLUME ONE AND TWO

69年BBCセッション音源&69年ライヴ音源を収録

69年のBBCセッションと69年10月のアメリカ公演を収録したライヴ・アルバム。

-

2枚組ボックス、各CDはペーパーケース仕様、オリジナル・ブックレットと日本製ブックレット付仕様、定価4369+税

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯無

帯無、1枚は無傷〜傷少なめ、1枚は傷あり、ボックスに黄ばみあり

-

2枚組ボックス、各CDはペーパーケース仕様、オリジナル・ブックレットと日本製ブックレット付仕様、定価4369+税

盤質:傷あり

状態:並

帯有

カビあり、帯に折れあり

-

2枚組ボックス、各CDはペーパーケース仕様、オリジナル・ブックレットと日本製ブックレット付仕様、定価4369+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯無

帯無、1枚は無傷〜傷少なめ、1枚は傷あり

-

-

KING CRIMSON / GREAT DECEIVER – LIVE 1973-1974

92年リリース、73-74年の未発表ライブ音源を収録、全47曲

-

4枚組ボックス、各CDはプラケース入り仕様、帯・解説付仕様、68ページオリジナル・ブックレット&88ページ対訳ブックレット付仕様、定価9709+税

盤質:傷あり

状態:並

帯有

カビあり、帯に破れ・折れあり

-

-

-

KING CRIMSON / NIGHT WATCH

73年、アムステルダムでの壮絶なライヴパフォーマンスを収録!

-

プラ製透明スリップケース&ブックレット付仕様、2枚組、定価3689+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

帯中央部分に色褪せあり、スリップケースに経年変化あり

-

-

-

KING CRIMSON / HAPPY WITH WHAT YOU HAVE TO BE HAPPY WITH

02年リリース、「The Power To Believe」の予告編的ミニアルバム、全10曲

-

KING CRIMSON / SHOGANAI

02年作

-

紙ジャケット仕様、帯元から無し、解説・情報シール・リーフレット付仕様、定価2200

盤質:全面に多数傷

状態:良好

帯-

軽微なスレあり、若干汚れあり、情報記載シール無し

-

-

KING CRIMSON / ELEKTRIK: LIVE IN APAN 2003

ロバート・フリップ/エイドリアン・ブリュー/トレイ・ガン/パット・マステロットによる03年東京公演を収録、全12曲

-

KING CRIMSON / POWER TO BELIEVE

「ヌーヴォ・メタル」を標榜した03年作

-

-

-

KING CRIMSON / CONDENSED 21ST CENTURY GUIDE TO KING CRIMSON 1969-2003

06年リリースの高音質ベスト、全32曲

-

2枚組、ボックス入り仕様、Tシャツ付き仕様、フリップ監修による06年デジタル・リマスター、定価4410

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

ボックス・Tシャツなし、帯に折れ・黄ばみあり

-

-

KING CRIMSON / LIVE IN ARGENTINA 1994

全35曲、ダブル・トリオ時代の歴史的パフォーマンスを捉えた映像作品

-

CLUB47(KING CRIMSON COLLECTORS CLUB)

デジパック仕様、DVDオーディオ2枚組、NTSC方式、リージョンフリー、スリップケース・ブックレット付仕様(画像はスリップケースです)

盤質:傷あり

状態:良好

-

-

-

KING CRIMSON / LIVE IN VIENNA

2016年のツアー、ウィーン公演のライヴ音源。CD3には、日本のみに発売が許可されたライヴ・イン・ジャパン2015公式ライヴ・アルバム『ジャパン・ツアー・オーディオ・ダイアリー』を収録。

-

-

-

KING CRIMSON / IN THE COURT OF THE CRIMSON KING

69年発表、ロック・シーンの流れを変えた歴史的デビュー作!

ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。1969年に発表されたデビュー・アルバム『クリムゾン・キングの宮殿』は、プログレッシヴ・ロックのスタート地点となった大名盤であり、プログレッシヴ・ロックを聴くならまずはこのアルバムからと断言できる作品です。メンバーはギタリストRobert Fripp、ベース・ヴォーカリストGreg Lake、ドラマーMichael Giles、管楽器に加えて鍵盤楽器(メロトロン)も担当するIan McDonald、そして作詞家Peter Sinfieldという布陣。「21世紀のスキッツォイド・マン」のオープニングから緊張感のある変拍子アンサンブルやユニゾン・フレーズが畳み掛け、「風に語りて」では牧歌的でありながら浮世離れした音世界を構築。“混沌こそ我が墓碑銘”の一節があまりに有名な「エピタフ (墓碑銘)」と、同じくリリックの幻想美に酔いしれる「ムーンチャイルド」を経て、メロトロンの洪水に溺れるシンフォニックな最終曲「クリムゾン・キングの宮殿」へ。“THE BEATLESの『Abbey Road』をチャート・トップから陥落させた”というエピソードの真偽はともかくとして、プログレッシヴ・ロック時代の幕開けを告げる衝撃的な作品であることは間違いありません。『クリムゾン・キングの宮殿』に触れずにプログレッシヴ・ロックを語ることは、まず不可能でしょう。

-

紙ジャケット仕様、HQCD、04年24bitデジタル・リマスター、カラーブックレット付仕様、定価2700+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

-

紙ジャケット仕様、HQCD、K2HDリマスタリング、ボーナス・トラック5曲、定価2700+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

若干角潰れあり

-

-

-

KING CRIMSON / IN THE WAKE OF POSEIDON

衝撃的デビュー作「クリムゾン・キングの宮殿」の構成を踏襲した70年2nd、前作に匹敵する重厚さドラマ性に加えジャズ系ミュージシャンを起用し新機軸も打ち出した一枚

ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。1970年に発表されたセカンド・アルバム『ポセイドンのめざめ』は、デビュー・アルバム『クリムゾン・キングの宮殿』の延長上に位置する作品となっています。『クリムゾン・キングの宮殿』発表後、ギタリストRobert Frippと作詞家Peter Sinfieldを除く3名が脱退を表明するも、諸事情によりGreg LakeとMichael Gilesは引き続き本作のレコーディングに参加。新たにKING CRIMSONに参加したのは、ピアニストKeith Tippett、管楽器奏者Mel Collins、ベーシストPeter Giles(Michael Gilesの実弟)、そしてヴォーカリストGorden Haskell。その結果、本作には8名ものミュージシャンの名前がクレジットされることになりました。音楽的にはデビュー・アルバムと同一線上で捉えることも可能ではありますが、例えばKeith Tippettのジャズ・ピアノをフィーチャーした「キャット・フード」、あるいは、ホルスト作曲の組曲「惑星(火星、戦争をもたらす者)」を思わせるリズムとカオティックなメロトロンが凄まじい相乗効果を生む「デヴィルズ・トライアングル」など、新たな試みも行われています。なお本作の後、Greg LakeはEMERSON, LAKE & PALMERとして再デビュー、そしてMichael GilesとPeter Gilesの兄弟はすでにKING CRIMSONを脱退していたIan McDonaldと共にMcDONALD AND GILESを結成します。

-

解説元から無し、ファミリーツリー付き仕様、定価2800

盤質:全面に多数傷

状態:並

帯有

ケースツメ跡あり、若干カビあり、帯に折れ・小さい破れあり

-

紙ジャケット仕様、24ビット・リマスター、カラーブックレット・歌詞対訳付仕様、日本盤のみピュア・ゴールドCD・エンボス紙仕様、定価2300+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

特典帯付(紙ジャケに巻いてあります)、軽微な汚れあり、特典帯に若干折れあり

-

紙ジャケット仕様、HDCD、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック2曲、初回プレスステッカー付き仕様、定価2625

盤質:全面に多数傷

状態:良好

帯有

解説無、初回プレスステッカーなし

-

紙ジャケット仕様、HDCD、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック2曲、初回プレスステッカー付き仕様、定価2625

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

-

KING CRIMSON / LIZARD

70年3rd、表題曲にはYESのジョン・アンダーソンが参加

ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。セカンド・アルバム『ポセイドンのめざめ』を最後に、Greg Lake、Michael Giles、Peter Gilesが脱退。1970年に発表されたサード・アルバム『リザード』は、『ポセイドンのめざめ』に参加していたベース・ヴォーカリストGorden Haskellと管楽器奏者Mel Collinsが正式加入、さらにドラマーAndy McCullochを迎え入れ制作されました。ゲスト・ミュージシャンは、過去作にも参加のジャズ・ピアニストKeith Tippettがバンドメイト(コルネット奏者Mark Charigとトロンボーン奏者Nick Evens)を引き連れ参加している他、オーボエ奏者Robin Miller、さらにYESのヴォーカリストJon Andersonが、表題組曲「リザード」の「ルーパート王子のめざめ」で歌声を響かせています。本作は、Keith Tippettが持ち込んだフリー・ジャズのエッセンスがグループに新たな息吹を注ぎ込んだ作品であり、特に「インドア・ゲイムズ」や「ハッピー・ファミリー」におけるインプロヴィゼーションなどで、その影響をはっきりと聴き取ることができるでしょう。一方で、フルートが舞う「水の精」ではこれまでのKING CRIMSONらしい牧歌性も披露。ラストには20分を超える表題組曲「リザード」が控えます。フリー・ジャズへの接近を通じて、後のKING CRIMSONサウンドの重要なポイントとなる即興色を拡張した傑作です。

-

紙ジャケット仕様、HQCD、99年24bitマスタリング音源使用、内袋付仕様、定価2700+税

盤質:全面に多数傷

状態:良好

帯有

-

KING CRIMSON / ISLANDS

クリムゾン史上最も儚く美しいサウンドを聴かせる71年4th

ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。サード・アルバム『リザード』をリリース後に、ベース・ヴォーカリストGorden HaskellとドラマーAndy McCullochが脱退。1971年に発表された4thアルバム『アイランズ』は、ベース・ヴォーカリストBoz(Boz Burrell)とドラマーIan Wallaceを迎え制作されました。ゲスト・ミュージシャンは、前作『リザード』にも参加のジャズ・ピアニストKeith Tippett、コルネット奏者Mark Charig、オーボエ奏者Robin Millerに加えて、ダブル・ベース奏者Harry Millerと女性オペラ歌手Paulina Lucasが新たに参加しています。本作は、いて座三裂星雲のジャケットが示す通り「静寂」あるいは「静謐」といったワードが相応しい神秘的なサウンドが展開される傑作。KING CRIMSONらしいヘヴィネスが炸裂する『船乗りの話』のような楽曲も収められていますが、全体的にアコースティック楽器に比重が置かれています。Keith Tippettらは言うまでもなく、Harry Millerの浮世離れしたダブル・ベースや、Paulina Lucasの魔術のようなソプラノ・ヴォイスも楽曲に素晴らしいアクセントを加えています。本作を発表後、Peter SinfieldがRobert Frippと対立し解雇、さらに残る3名も音楽性の違いが明確になりKING CRIMSONは解散。Robert Frippは再始動に向けて新たなメンバーを探すことになります。

-

紙ジャケット仕様、デジタル・リマスター、ステッカー付き仕様、英文ブックレット・内袋付き仕様、定価2500+税

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯有

-

紙ジャケット仕様、24ビット・リマスター、カラーブックレット・歌詞対訳付仕様、日本盤のみピュア・ゴールドCD・ノンコート紙使用、定価2300+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

-

-

KING CRIMSON / EARTHBOUND

72年アメリカ公演時のライヴ作、あまりに凶暴な『21世紀のスキッツォイドマン』ライヴテイクは必聴!

ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。1971年の4thアルバム『アイランズ』を発表後、Peter SinfieldがRobert Frippと対立し解雇され、さらに残る3名もRobert Frippとの音楽性の違いが明確になりKING CRIMSONは解散となりました。1972年に発表された『アースバウンド』は、解散決定後のアメリカ・ツアーの模様を収録したライブ・アルバムであり、KING CRIMSONのディスコグラフィーの中で最も批判的意見の多い作品と言えるでしょう。その最も大きな理由は音質の悪さにありますが、やはり録音状態の良し悪しは作品の評価に直結してしまうため、本作に対する評価は必ずしも高くありません。ただし、発売から半世紀が経過した現在であれば、本作にもKING CRIMSONの歴史上重要な史料的価値があります。ライブ・アルバムとしては必ずしもオススメできる作品とは言い切れませんが、『クリムゾン・キングの宮殿』から『アイランズ』までを聴いた後でこの作品に触れると、KING CRIMSONに関する知識をより深めることができるでしょう。

-

KING CRIMSON / LARKS’ TONGUES IN ASPIC

フリップ以外のメンバーを一新して制作された73年作5th、圧倒的な緊張感とダイナミズムが支配する大傑作!

ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。4thアルバム『アイランズ』を発表後に解散したKING CRIMSONですが、Robert Frippは新たなメンバーを探しKING CRIMSONを再始動。グループの最高傑作と名高い1972年の5thアルバム『太陽と戦慄』を世に送り出しました。メンバーはギタリストRobert Frippに加えて、ベース・ヴォーカリストJohn Wetton、ドラマーBill Bruford、パーカッション奏者Jamie Muir、ヴァイオリン奏者David Crossという布陣。本作は、確かな技巧を持ったミュージシャンたちによる最高品質の実験音楽作品であり、1曲目の「太陽と戦慄 パートI」と最終曲「太陽と戦慄 パートII」に象徴される、即興演奏を重視したメタリックなプログレッシヴ・ロックの大傑作となっています。また、2つの先鋭的な楽曲に挟まれた中盤の楽曲たちも素晴らしく、John Wettonのヴォーカルが冴えわたる「土曜日の本」や、最初期のKING CRIMSONサウンドが頭をよぎる「放浪者」、 ヘヴィーなギターとスキャットから始まる「イージー・マネー」 、Jamie Muirの話し太鼓(西アフリカの伝統的な太鼓の奏法)を曲名に冠した「トーキング・ドラム」と、どの楽曲も強烈な個性を持っています。ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロックを聴くうえで、避けて通れない名盤です。

-

KING CRIMSON / RED

フリップ、ウェットン、ブルーフォードの三人が尋常ならざる緊張感の中で生み出したクリムゾンを代表する傑作、74年作7th

ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。6thアルバム『暗黒の世界』後にヴァイオリン奏者David Crossが脱退。3人体制となったKING CRIMSONは、1974年に7thアルバム『レッド』をリリースしました。メンバーは、ギタリストRobert Fripp、ベース・ヴォーカリストJohn Wetton、ドラマーBill Brufordという布陣。ゲストには、ソプラノ・サックス奏者Mel Collins、アルト・サックス奏者Ian Mcdonald、ヴァイオリン奏者David Cross、コルネット奏者Mark Charig、オーボエ奏者Robin Millerという旧メンバーあるいは過去作にもゲスト参加の経験を持つミュージシャンたちが迎えられています。その内容は、アルバムのオープニングを飾る「Red」から破壊的なギター・サウンドとアグレッシヴなリズム・セクションに驚愕する傑作。KING CRIMSON作品の中で最も素晴らしいバラード曲との呼び声も高い「堕落天使」、初期のKING CRIMSONサウンドをヘヴィーに再構築したような「再び赤い悪夢」、インプロヴィゼーションのライブ録音楽曲「神の導き」、抒情的なヴォーカルが印象的な前半部とギターやサックスが暴れまわる後半部から成る長尺曲「スターレス」と、全曲がプログレッシブ・ロック史に残る名曲です。本作のリリースをもって、KING CRIMSONは再び解散することとなりました。裏ジャケットに使われている、レッド・ゾーンに振り切れた音量メーターが、本作の狂暴な音楽性と当時のグループの状況を示唆しています。

-

紙ジャケット仕様、HDCD、デジタル・リマスター、初回プレス盤限定ステッカー付仕様、定価2500+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

-

紙ジャケット仕様、HDCD、デジタル・リマスター、英文ブックレット・日本語リーフレット付仕様、定価2233+税

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯有

帯中央部分に色褪せあり

-

ロバート・フリップによる89年リマスター、ファミリーツリー付き仕様、定価2233+税

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯有

帯にケースツメ跡・折れあり

-

ロバート・フリップによる89年リマスター、定価2136+税

盤質:全面に多数傷

状態:並

帯有

盤に目立つキズあり、カビあり、帯に色褪せあり

-

KING CRIMSON / STARLESS AND BIBLE BLACK

精緻にしてヴァイオレンス!ライヴ音源とスタジオ音源に巧みな編集を施した74年作7th、クリムゾン史上の難曲「FRACTURE」収録

ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。5thアルバム『太陽と戦慄』に続いて1974年にリリースされた6thアルバム『暗黒の世界』は、スタジオ・レコーディングとライブ・レコーディング(73年録音)が混在する変則的な作品となっています。収録曲順に見ていくと、「偉大なる詐欺師」と「人々の嘆き」は完全なスタジオ・レコーディング。「隠し事」はライヴ・レコーディングで、「夜を支配する人」はライヴ・レコーディングの冒頭から途中でスタジオ・レコーディングに切り替わります。「トリオ」はライブ・レコーディングで、「詭弁家」はライブ・レコーディングに後からスタジオ・ヴォーカルをかぶせた楽曲。「暗黒の世界」と「突破口」はライブ・レコーディングとなっています。前作『太陽と戦慄』でパーカッション奏者Jamie Muirが脱退したため、本作のメンバーはギタリストRobert Fripp、ベース・ヴォーカリストJohn Wetton、ドラマーBill Bruford、ヴァイオリン奏者David Crossという布陣。内容的には、初期の強烈なKING CRIMSONサウンドに回帰したようなスタジオ楽曲と、インプロヴィゼーションで聴かせるライブ楽曲に分かれています。本作を発表後にDavid Crossが脱退し3人体制となったKING CRIMSONは、次作『レッド』の制作に取り掛かります。

-

フリップ自身による89年リマスター、定価2136+税

盤質:無傷/小傷

状態:並

帯有

カビあり、帯中央部分に色褪せあり

-

紙ジャケット仕様、HDCD、デジタル・リマスター、初回プレス盤限定ステッカー・内袋付仕様、定価2500+税

盤質:傷あり

状態:並

帯無

帯無、内袋にカビあり

-

KING CRIMSON / USA

75年リリース、『RED』発表前の爆発的パフォーマンスを収録した名ライブ盤!

75年発表のライブ・アルバム。「RED」発表前の74年に録音されており、当時のラインナップはRobert Fripp(g)、John Wetton(b、vo)、 Bill Bruford(ds)、David Cross(vln、key)の4人編成。アルバム中3曲でEddie Jobson(vln、key)のパートがダビングされています。鮮やかなヴァイオリンの旋律を切り刻むメタリックなギター・リフ、グイグイとウネリを生み出して暴走するリズム隊。この時期ならではのパワフル且つ緊迫感溢れる即興演奏に終始圧倒されっぱなし。代表的名曲「21st Century Schizoid Man」では原曲のサックス部分をヴァイオリンで再現しており、よりヒステリックな爆発力を楽しむことが出来ます。沸点目掛けて上り詰めるRED期クリムゾンの凄さを体験出来る名ライブ盤。

-

KING CRIMSON / DISCIPLINE

80sクリムゾンの幕開けを告げた衝撃の81年作!

ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。1974年に7thアルバム『レッド』を発表し、KING CRIMSONは解散。しかし、ソロ・ミュージシャンとして活動する中でバンドへの意欲が高まったRobert Frippは、ギター・ヴォーカリストAdrian Brew、ベーシストTony Levin、そしてドラマーBill Brufordと共にKING CRIMSONを再結成しました。アメリカ人ミュージシャン2名が加入した新生KING CRIMSONによる1981年の8thアルバム『ディシプリン』は、フリッパートロニクスと称されるギター・シンセサイザー、スティック・ベース、電子ドラムといった新しい楽器が導入され、音楽性も、アフリカン・ミュージック(ポリリズム)の民族色を取り入れたアプローチや、ミニマル・ミュージック、そしてニュー・ウェイヴやディスコ・ミュージックのような流行音楽にまで手を伸ばし新しいKING CRIMSONサウンドを生み出しています。『ディシプリン』はリリース当時こそ音楽性の変化が賛否両論を巻き起こしたものの、現在では『クリムゾン・キングの宮殿』や『太陽と戦慄』と並んでグループの傑作アルバムのひとつと言われる高い評価を受けています。

-

ロバート・フリップによる89年リマスター 、ファミリーツリー付き 、定価2233+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

若干折れ・若干ケースツメ跡あり、側面部に色褪せあり

-

紙ジャケット仕様、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック1曲、初回プレス盤限定ステッカー付仕様、定価2,500+税

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯有

帯中央部分に色褪せあり

-

40TH ANNIVERSARY SERIES、デジパック・スリップケース付き仕様、2枚組(CD+DVD)、ボーナストラック3曲、DVDはNTSC方式、リージョンフリー

盤質:無傷/小傷

状態:良好

スリップケースにスレあり

-

724381012321/CAR101232(CAROLINE)

30th ANNIVERSARY EDITION、HDCD、24bitリマスター

盤質:傷あり

状態:良好

-

-

KING CRIMSON / BEAT

80sクリムゾン第2弾、82年作

ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。1981年の8thアルバム『ディシプリン』で再始動したKING CRIMSONは、翌82年に9thアルバム『ビート』を発表しました。メンバーは、ギタリストRobert Fripp、ギター・ヴォーカリストAdrian Brew、ベーシストTony Levin、そしてドラマーBill Brufordという布陣であり、KING CRIMSONの歴史上初めて前作と同一メンバーによるスタジオ・アルバムとなりました。本作は、ビートニク(第二次世界大戦後のアメリカで起こったカウンター・カルチャー)の作家であるジャック・ケルアックの作品「路上」に着想を得たアルバム。例えば冒頭の「ニール・アンド・ジャック・アンド・ミー 」はニール・キャシディ(上記「路上」の登場人物のモデルとされる)、ジャック・ケルアック、そして「ミー」がAdrian Brewを指しています。同一メンバーということもあって8thアルバム『ディシプリン』からの流れを汲んだ内容であり、ポリリズムの多用、ミニマルなフレージング、エスニック・ミュージックのテイスト、そしてインプロヴィゼーションなど、前作から継承されたサウンドを聴かせています。ニュー・ウェイブ風のポップな衣装を身にまといつつも、注意深く耳を傾けてみると非常に高度な音楽的アプローチを行っているというのが、この時期のKING CRIMSONの特徴でしょう。

-

KING CRIMSON / THREE OF A PERFECT PAIR

フリップ/ブリュー/レヴィン/ブルーフォードによる80sクリムゾンの最終幕を飾る84年作

ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。1984年に発表された10thアルバム『スリー・オブ・ア・パーフェクト・ペアー』は、8thアルバム『ディシプリン』と9thアルバム『ビート』と同一メンバーにて制作されました。メンバーは、ギタリストRobert Fripp、ギター・ヴォーカリストAdrian Brew、ベーシストTony Levin、そしてドラマーBill Brufordという布陣。本作は、KING CRIMSONのスタジオ・アルバムの中ではあまり目立たない存在かもしれません。その理由は、契約履行のために作ったアルバムという印象が強いことや、Adrian Brewのポップ・センスに寄せた出来になっていることなどが挙げられるでしょう。確かにアルバム前半には分かりやすいヴォーカル・ナンバーが収録され聴き手を困惑させるかもしれませんが、後半ではKING CRIMSON版インダストリアル・ロックとでも名付けたくなるようなインストゥルメンタルが配置されています。もちろんインプロヴィゼーションもフィーチャーされており、最終楽曲のタイトルは、なんと「太陽と戦慄 パートIII」。Robert Fripp本人も本作に対してはポジティブな感想を持っていないようですが、8thアルバム『ディシプリン』からの一連の流れを知る意味で、チェックしておきたいアルバムでしょう。

-

ボーナス・トラック6曲、デジタル・リマスター、歌詞付仕様、解説はネット上でダウンロードする形式です、定価1500+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

ケースに小さいヒビあり

-

KING CRIMSON / VROOOM

90sクリムゾンの第1弾アルバム、94年作

ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。1980年代に『ディシプリン』『ビート』『スリー・オブ・ア・パーフェクト・ペアー』を発表し活動を休止したKING CRIMSONの次なるリリースは、94年のミニアルバム『ヴルーム』。この時期のKING CRIMSONは

ギタリストRobert FrippとAdrian Brew、ベーシストTrey GunnとTony Levin、ドラマーPat MastelottoとBill Brufordという布陣から「ダブルトリオ期」と呼ばれています。本作は、95年のフル・アルバム『スラック』へのウォーミング・アップのような意味合いの作品であり、事実6曲中4曲がアルバム用にリミックスされ『スラック』にも収録されています。内容は、7thアルバム『レッド』に通じるヘヴィーな楽曲を中心としており、KING CRIMSONの進化はまだまだ続くと確信させられる出来栄えです。-

紙ジャケット仕様、初回プレス限定ステッカー付仕様、デジタル・リマスター、定価2300+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

-

-

-

KING CRIMSON / THRAK

10年の沈黙を破り再始動したクリムゾンが放った95年作!

ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。1980年代に『ディシプリン』『ビート』『スリー・オブ・ア・パーフェクト・ペアー』を発表し活動を休止したKING CRIMSONは、94年に久々の新作となるミニアルバム『ヴルーム』を送り出し、翌95年には『ヴルーム』の楽曲を含むフル・アルバム『スラック』を発表しました。この時期のKING CRIMSONはギタリストRobert FrippとAdrian Brew、ベーシストTrey GunnとTony Levin、ドラマーPat MastelottoとBill Brufordという布陣から「ダブルトリオ期」と呼ばれています。内容は、冒頭の「ヴルーム」を聴いただけで7thアルバム『レッド』の衝撃がよみがえるような、強烈なヘヴィー・プログレッシヴ・ロックとなっています。Robert Frippは、新たなKING CRIMSONの音楽性を「ヌーヴォ・メタル (Nuovo Metal)」と標榜しました。

-

KING CRIMSON / THRAKATTAK

95年ツアーのライヴ音源より、インプロヴィゼーション・パートのみを編集した96年作

-

DGM96042(DISCIPLINE GLOBAL MOBILE)

デジパック仕様、ブックレット・ポスター付き仕様

盤質:全面に多数傷

状態:

盤に曇りあり、小さい破れあり

-

-

-

-

KING CRIMSON / COLLECTORS’ KING CRIMSON VOL.1

DGMコレクターズ・クラブ会員にのみ頒布されたライヴ・ボックス、69/72年のライヴを収録

-

3枚組ボックス、ボックスに帯付仕様、各CDはプラケース入り仕様、ボーナス・トラック1曲、48Pブックレット付仕様(英語版・日本語版)、定価6500+税

盤質:無傷/小傷

状態:並

帯有

側面部に色褪せあり、ボックス・ブックレットに若干カビあり、その他は状態良好です

-

-

-

YESの在庫

-

YES / HOUSE OF YES: LIVE FROM HOUSE OF BLUES (映像)

99年作『LADDER』リリースに伴うツアーの映像を収録

-

DVD、112分収録、NTSC方式、リージョン2、日本語字幕あり、解説元から無し、定価4935

盤質:傷あり

状態:良好

帯無

帯無

-

-

YES / ORIGINAL ALBUM SERIES

『GOING FOR THE ONE』〜『BIG GENERATOR』までの5タイトル収録

-

5枚組ボックス、各CDはペーパーケース仕様

盤質:傷あり

状態:良好

1枚は無傷〜傷少なめ、4枚は傷あり、ボックスに若干圧痕・軽微な折れあり

-

-

YES / SYMPHONIC LIVE (映像)

2001年に行なったシンフォニック・ツアーを収録

-

DVD、2枚組、NTSC方式、リージョン2、解説付仕様、帯元から無し、一部日本語字幕あり、定価6300

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯-

-

-

-

YES / YES YEARS (CD)

48曲収録ベスト

-

4枚組ボックス、ブックレット・帯・解説付仕様、定価9709+税

盤質:傷あり

状態:不良

帯無

解説無、帯無、ボックス・ブックレットついていません、トレーに黄ばみあり

-

-

-

YES / MAGNIFICATION

オーケストラを大々的にフィーチャーした01年作

-

紙ジャケット仕様、ボーナス・トラック3曲、歌詞付仕様、定価2667+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

透明スリップケースがついています

-

-

YES / IN A WORD

未発表音源も含む、デビューからの足跡を追った55曲収録5CDヒストリー・ボックス、02年リリース

-

5枚組、デジパック仕様(トールサイズ)、豪華96頁ブックレット・解説付仕様、情報記載シール付仕様、帯元から無し、定価10,500

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯-

4枚は無傷〜傷少なめ、1枚は傷あり、情報記載シール無し、シングル盤のジャケット・レプリカ・シート5枚付属

-

-

YES / FLY FROM HERE

新ヴォーカルにMYSTERYのベノワ・デイヴィッドを迎えた新生YES第一弾、11年作

-

盤質:無傷/小傷

状態:良好

1枚は無傷〜傷少なめ、1枚は傷あり

-

盤質:傷あり

状態:良好

スレあり

-

-

-

-

-

YES / TIME AND A WORD

格調高いオーケストラとYESサウンドが見事に融合した70年作2nd

-

紙ジャケット仕様、SHM-CD、09年デジタル・リマスター、ボーナス・トラック4曲、内袋付仕様、インサート付き仕様、ブックレット付仕様、定価2457+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

-

09年デジタル・リマスター、ボーナス・トラック4曲、定価1800

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

帯に折れあり

-

-

YES / FRAGILE

代表曲「ラウンドアバウト」「燃える朝焼け」を収録、リック・ウェイクマンが加入し黄金期メンバーが揃った71年作4th!

その構築的に練り上げられた楽曲と凄まじい演奏技術により、今なお多くのフォロワーを生み出しているイギリスのグループの71年作4th。その内容は次作「危機」と並ぶ、プログレッシブ・ロック史に留まらず70年代ロック史に残る屈指の大名盤であり、STRAWBSからキーボーディストRick Wakemanが加入、文字通り黄金期を迎えた彼らがトップバンドへと一気に飛躍する様が鮮明に残されています。まだ「危機」のような大作主義こそないものの、「ラウンドアバウト」「燃える朝焼け」など彼らの代表曲を収録。また今作から、その驚異的なエンジニアリング技術で彼らの複雑な楽曲製作に貢献することとなるEddie Offord、そしてその後のYESのトレードマークとなる幻想的なジャケット/ロゴを手がけるRoger Deanが参加、名盤の評価をより一層高めることとなります。

-

デジパック仕様、スリップケース付き仕様、輸入盤国内帯・解説付仕様、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック2曲、定価2400+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

帯中央部分に若干色褪せあり、若干糊汚れ・若干スレ・若干指紋あり

-

デジパック仕様、スリップケース付き仕様、輸入盤国内帯・解説付仕様、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック2曲、定価2400+税

盤質:傷あり

状態:並

帯有

カビあり

-

デジパック仕様、ボーナス・トラック2曲、スリップケース付仕様

盤質:傷あり

状態:良好

ブックレットに折れあり、圧痕あり

-

DVDオーディオ、ボーナス・トラック1曲

盤質:傷あり

状態:並

若干カビあり、若干汚れあり

-

-

YES / YES ALBUM

スティーヴ・ハウが加入、多彩なギターワークと複雑な楽曲構築性の導入によりYESサウンドを確立した71年3rd!

英国プログレを代表するグループ、71年3rd。John Anderson、Bill Bruford、Chris Squireに加えSteve Howeが加入。前作までのPOPさを残しつつクラシック要素が強まり、楽曲構成がより複雑且つドラマティックなものへと変化しています。大作こそ無いもののYESサウンドを確立させたアルバムです。クラシカルなものからフラメンコまで、多様なフレーズを自然に溶け込ませるSteve Howeのギターが圧巻。細かく正確に刻まれるBill Brufordのドラム、メロディアスに高音を響かせるChris Squireのベース、そして天使の歌声John Andersonを加えたアンサンブルは、瑞々しく表情豊かです。本作でバンドを去ることになるTONY KAYEによるハモンド・オルガンも、英国らしいダークな雰囲気を醸し出しており魅力的。『FRAGILE』、『CLOSE TO THE EDGE』に次ぐ人気を誇る代表作。

-

YES / CLOSE TO THE EDGE

72年作5th、緊張感、幻想美、構築性、ダイナミズム、超絶技巧!これぞプログレと言うべき要素が詰まった超傑作!

その構築的に練り上げられた楽曲と凄まじい演奏技術により、今なお多くのフォロワーを生み出しているイギリスのグループの72年作5th。その内容は前作「こわれもの」と並ぶ、プログレッシブ・ロック史に留まらず70年代ロック史に残る屈指の大名盤であり、20分近い表題曲をメインに据えたコンセプト・アルバムとなっています。Keith Emersonと人気を分かつRick Wakemanによる華麗なキーボード・オーケストレーション、カントリーからフラメンコまでを自在に操る個性派ギタリストSteve Howeの超絶プレイ、難解な哲学詞を伝えるハイトーン・ボーカリストJon Anderson、テクニカルでタイトなBill Brufordのドラム、そしてリッケンバッカーによる硬質なベースさばきを見せるChris Squire、今にも崩れそうな危ういバランスを保ちながら孤高の領域に踏み入れた、まさに「危機」の名に相応しい作品です。

-

デジパック仕様、スリップケース付仕様、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック4曲

盤質:傷あり

状態:良好

スリップケースに経年変化あり

-

デジパック・スリップケース付き仕様、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック4曲

盤質:無傷/小傷

状態:良好

若干圧痕あり

-

YES / TALES FROM TOPOGRAPHIC OCEANS

通算7作目、スタジオ・アルバムとしては6作目、壮大なスケールの大作4曲で構成された73年作

その構築的に練り上げられた楽曲と凄まじい演奏技術により、今なお多くのフォロワーを生み出しているイギリスのグループの73年作。「こわれもの」「危機」で大きな成功を収めた彼らですが、本作は彼らが更なる高みを目指した1枚であり、Jon Andersonの宗教的なコンセプトをテーマに神秘的な雰囲気と独特の瞑想感、スペーシーな雰囲気で進行する良作です。全4曲から構成され、うち3曲は20分を超えると言う大作主義の極みのような作風は圧巻であり、Bill Brufordに代わりドラムにはAlan Whiteが初めて参加しているほか、Rick Wakemanは本作を最後に脱退。非常に複雑な構成から賛否両論のある1枚ですが、やはりその完成度に脱帽してしまう傑作です。

-

紙ジャケット仕様、2枚組、HDCD、デジタル・リマスター、定価3619+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

若干スレ・若干汚れあり、解説に軽微な折れあり

-

盤質:傷あり

状態:良好

1枚は無傷〜傷少なめ、1枚は傷あり、軽微なスレあり

-

YES / YESSONGS

72年アメリカ・ツアーを収録した圧巻のパフォーマンス、プログレッシヴ・ロック界を代表するライヴ・アルバム!

その構築的に練り上げられた楽曲と凄まじい演奏技術により、今なお多くのフォロワーを生み出しているイギリスのグループの73年ライブ作。名盤「Close To The Edge」を生み出した彼らの自信が感じられる名ライブ作であり、その内容はある種、スタジオ盤以上にファンを虜にしているほどです。もはやおなじみとなったストラビンスキーの「火の鳥」でその幕を開け、「シべリアン・カートゥル」や「燃える朝焼け」「同志」「危機」と、「ラウンド・アバウト」と彼らの代表曲をたっぷりと収録。スタジオ作のクオリティーを完璧に再現するだけでなく、スタジオ作には無いドライブ感の詰まった超絶技巧、名演の数々は全ロックファン必聴です。

-

YES / RELAYER

74年作、パトリック・モラーツが参加した唯一のオリジナル・アルバム、「こわれもの」「危機」と並ぶ代表作!

その構築的に練り上げられた楽曲と凄まじい演奏技術により、今なお多くのフォロワーを生み出しているイギリスのグループの74年作7th。「こわれもの」「危機」で大きな成功を収めた彼らですが、前作「海洋地形学の物語」でキーボードのRick Wakemanが脱退、後任にはRefugeeの技巧派Patrick Morazが加入しています。その内容はPatrick Morazの参加によってラテン・ジャズ、そして即興色が加味され、超絶なインタープレイの応酬で畳み掛けるハイテンションな名盤であり、「サウンド・チェイサー」ではインドネシアのケチャも取り入れるなど、深化した彼らの音楽性が伺えます。もちろん彼ららしい構築的なアンサンブルも健在であり、大曲「錯乱の扉」の一糸乱れぬ変拍子の嵐など、バンドのポテンシャルの高さが伺えます。大きな成功を経て円熟期に入った彼らを象徴する1枚です。

-

デジパック仕様、直輸入盤(帯・解説付仕様)、スリップケース付き仕様、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック3曲、定価1890

盤質:傷あり

状態:良好

帯無

帯無、スリップケース無し

-

デジパック仕様、スリップケース付仕様、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック3曲

盤質:傷あり

状態:良好

スリップケースに軽微な圧痕あり、若干しわあり

-

-

-

YES / GOING FOR THE ONE

渾身の名曲「Awaken」収録の77年作8th、ジャケットはヒプノシスを初起用

その構築的に練り上げられた楽曲と凄まじい演奏技術により、今なお多くのフォロワーを生み出しているイギリスのグループの77年作。前作「Relayer」でRick Wakemanに代わりテクニカルなプレイを見せたPatrick Morazが脱退しRick Wakemanが再加入した作品となっています。それに伴い、Patrick Morazの即興色やジャズ色が影響した前作に比べてRick Wakeman色がバンドに再び彩りを与え、シンフォニック然としたアプローチが復活。YESらしい個性が再び芽吹いた1枚と言えるでしょう。加えて、非常にポップな印象を与える作風へとサウンドが変化しており、Doger Deanの幻想的なアートワークからHipgnosisの現実的なアートワークへの移行が興味深い作品となっています。

-

YES / TORMATO

コンパクトな楽曲の中にYESらしいドライヴ感とファンタジーが詰め込まれた78年作9th、良いアルバムですよ!

パンク、ニュー・ウェイブ全盛期の中リリースされた78年9作目。大作主義は鳴りを潜め、10分以下の小曲で構成されているほか、音も時代を反映してそれまでよりもかなり煌びやかでポップなものになっています。とはいえ開放感のある瑞々しいメロディや、各楽器が緻密にメロディを奏でていくアンサンブルの構築性は流石のYESと言ったところ。多様な音色を駆使し、生き生きとフレーズを弾きまくるウェイクマンのキーボード。自由奔放かつ繊細さ溢れるハウのギター。地に足のついたスクワイアのベース、タイトかつ柔軟さのあるホワイトのドラム。そこへアンダーソンのヴォーカルが次から次へとメロディを紡ぎ出す、有無を言わせぬ怒涛のプログレッシヴ・ポップ・サウンドは彼らでなければ生み出し得ないものでしょう。「Release Release」など本作を象徴する1stや2ndに入っていそうなスピーディーでストレートなロック・ナンバーも魅力ですが、白眉は「On The Silent Wings of Freedom」。前作『Going For The One』で聴かせた天上を駆けるような夢想的なサウンドと、「ロック」の引き締まったビートが理想的に共存した名曲に仕上がっています。スタイルは変われどもYESらしさは満点と言っていい好盤。

-

紙ジャケット仕様、SHM-CD、09年デジタル・リマスター、ボーナス・トラック10曲、内袋付仕様、定価2580

盤質:全面に多数傷

状態:良好

帯有

盤に研磨跡あり、帯中央部分に色褪せあり、紙ジャケにスレあり

-

-

-

-

-

-

YES / UNION

ABWHとスクワイアら本家YESが合体した新生8人組YESによる91年作

「こわれもの」「危機」を生んだイエス黄金ラインナップからなるABWHと、かつてイエスに在籍した主要メンバー(クリス・スクワイア、アラン・ホワイト、トニー・ケイ、トレヴァー・ラビン)が合体。8人組新生イエスがここに誕生した91年作。

-

-

-

-

YES / LIVE AT MONTREUX 2003 (映像)

03年モントルー・ジャズ・フェスティヴァルでのステージ映像を収録、全17曲

-

ブルーレイディスク、リーフレット付仕様

盤質:無傷/小傷

状態:良好

-

PINK FLOYDの在庫

-

PINK FLOYD / IS THERE ANYBODY OUT THERE ? THE WALL-LIVE EARLS COURT 1980/1981

80-81年、代表作「THE WALL」の完全再現ライブを収録

-

2枚組、初回特典ステッカー付き仕様、カラーブックレット2種付き仕様、定価3495+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

帯に折れあり、ケースにスレあり

-

-

PINK FLOYD / LATER YEARS 1987-2019

2019年アーカイブ・ボックス『LATER YEARS 1987-2019』からのハイライトを収録、1987年以降の未発表音源・1990年のネブワース公演リマスター音源など全12曲収録

-

PINK FLOYD / PULSE: IN CONCERT (DVD)

94年ロンドン・アールズコート公演の映像を収録!

-

DVD2枚組、デジパック仕様(トールサイズ)、NTSC方式、リージョンフリー、ブックレット付仕様

盤質:傷あり

状態:並

折れあり

-

-

PINK FLOYD / ECHOES: THE BEST OF

01年リリースのベスト、全26曲

-

2枚組、24bitデジタル・リマスター、スリップケース付き仕様(画像はスリップケースです)、定価3495+税

盤質:傷あり

状態:並

帯無

ケース不良、帯無、スリップケースに軽微なカビあり、トレーツメ折れ1カ所あり

-

2枚組、24bitデジタル・リマスター、スリップケース付き仕様(画像はスリップケースです)、定価3495+税

盤質:傷あり

状態:並

帯無

帯無、若干カビあり

-

スリップケース付き仕様(画像はスリップケースです)、2枚組

盤質:傷あり

状態:並

1枚は無傷〜傷少なめ、1枚は傷あり、若干カビあり、ケースにスレあり

-

スリップケース付き仕様(画像はスリップケースです)、2枚組

盤質:傷あり

状態:良好

スリップケース無し、盤に曇り・若干指紋あり、若干経年変化あり

-

-

PINK FLOYD / DARK SIDE OF THE MOON IMMERSION BOX SET

2011年リリースのボックス・セット

-

3CD+2DVD+1Blu-ray discの6枚組ボックス、デジタル・リマスター、DVDはNTSC方式、リージョンフリー、ブックレット・コースター・ガラス玉・クロス付き仕様、ブックレット付仕様、情報記載シート付仕様

盤質:傷あり

状態:良好

2枚は無傷〜傷少なめ、4枚は傷あり、情報記載シートにスレあり

-

-

PINK FLOYD / A MOMENTARY LAPSE OF REASON (REMIXED & UPDATED)

87年作『鬱』をデヴィッド・ギルモアがオリジナルのマスター・テープから21年リミックス。リチャード・ライトによるオリジナルのキーボードテイクやニック・メイスンのドラムトラックを追加録音したアップデートver。

-

-

PINK FLOYD / PIPER AT THE GATES OF DAWN

67年の記念すべきデビュー・アルバム、シド・バレットの才気ほとばしるブリティッシュ・サイケデリック・ロックの大傑作!

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1967年に発表されたデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』は、Syd Barrett期のPINK FLOYDサウンドが収められた貴重な作品です。PINK FLOYDと言えば、ベーシストRoger Watersを中心とした体制で大躍進を遂げる70年代の印象がありますが、本作はSyd Barrettを中心とした体制で制作された作品であり、大半の楽曲をSyd Barrett作曲しています。その内容は、強烈な酩酊感と浮遊感を持ったブリティッシュ・サイケデリック・ロックであり、Syd Barrettの個性が発揮されたアルバム。旧邦題が『サイケデリックの新鋭』だったことにも納得のトリップ感覚を持った、60年代らしい作品です。

-

PINK FLOYD / SOUNDTRACK FROM THE FILM MORE(MUSIC FROM THE FILM MORE)

69年発表の通算3作目、映画『MORE』のサントラ盤、名曲「Cymbaline」収録

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1969年に発表された『モア』は、バーベット・シュローダーの監督作品「モア」のサウンドトラック・アルバム。本作の特筆すべき点は、Roger Waters、Rick Wright、Nick Mason、Dave Gilmourという4人編成での初めてのアルバムであるということでしょう。音楽的には、インストゥルメンタル楽曲(5曲)よりもヴォーカル楽曲(8曲)に比重が置かれている点が意外ですが、これはすでにあったストックを流用したことと関係があるのかもしれません。わずか8日間で制作が終了したのも、そのためでしょう。PINK FLOYDが新たなロック・サウンドを創造すべく実験精神に溢れていた時代の必聴作です。ちなみに、旧邦題は『幻想の中に』。

-

PINK FLOYD / ATOM HEART MOTHER

70年発表、プログレと言えばこのジャケ!A面の大作、B面の小曲集ともに美しく気品ある佇まいの名曲で固められた傑作

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1970年に発表された4thアルバム『原子心母』は、ヒプノシスによる牛のカバー・アート、英単語の直訳をそのまま並べた個性的な邦題、そして、日本盤帯に書かれた「ピンク・フロイドの道はプログレッシヴ・ロックの道なり!」というキャッチ・コピーが広く知られた名盤です。やはり一番の聴きどころは、スコットランド出身の前衛作曲家Ron Geesinをオーケストラ・アレンジャーに迎えた23分のタイトル曲「Atom Heart Mother」でしょう。ブラス・セクションや混声合唱を贅沢に配置したサウンドが、プログレッシヴ・ロック時代の幕開けを宣言するかのように堂々と響きます。一方、Roger Waters作曲の「もしも」、Rick Wright作曲の「サマー’68」、Dave Gilmour作曲の「デブでよろよろの太陽」は、共通して美しいメロディーが印象的な小品。そして、アルバムの最後にはミュージック・コンクレートの手法を用いた「アランのサイケデリック・ブレックファスト」が控えます。なおグループは、本作で初めて全英初登場1位を獲得しました。

-

PINK FLOYD / MEDDLE

71年作、代表曲「ONE OF THESE DAYS」「ECHOES」収録、両極に挟まれたメロウな小曲群も魅力的な名盤

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1971年に発表された5thアルバム『おせっかい』は、ヒプノシスによる耳と波紋を重ね焼きしたアートワークが印象的な作品です。本作の最も大きなポイントは、4人体制のPINK FLOYDが初めて、彼らだけの手で作り上げた純粋なスタジオ・アルバムであるということでしょう。なぜなら『モア』はサウンドトラックであり、『ウマグマ』はライブ・レコーディングとメンバーたちのソロ作品から成る変則的なアルバム、『原子心母』は前衛作曲家Ron Geesinがアルバムの出来栄えに大きく関与していたためです。やはりオープニングに置かれた「吹けよ風、呼べよ嵐」と、エンディングに置かれた「エコーズ」が、本作を名盤に押し上げています。「吹けよ風、呼べよ嵐」は、広がりのあるRoger Watersのベースの反復とフェードイン・フェードアウトを繰り返すRick Wrightのオルガンを核とする前半、そしてDave Gilmourのヘヴィーなギターが加わる中盤から一瞬の静寂を経て、Nick Masonのハード・ロック・ドラムが加わる後半から成る名曲。一方の「エコーズ」は23分を超える大曲であり、現在多くの音楽ファンがPINK FLOYD「らしさ」と受け止める音楽的な振る舞いが確立された重要な楽曲です。

-

-

PINK FLOYD / OBSCURED BY CLOUDS

『狂気』のレコーディングを中断して映画『ラ・ヴァレ』用に録音された72年作品、サントラながら最盛期を感じさせる佳曲が満載の一枚

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1972年に発表された『雲の影』は、バーベット・シュローダー監督作品「ラ・ヴァレ」のサウンドトラックとして発表されました。なお、69年作『モア』も、同じくバーベット・シュローダー監督作品「モア」のサウンドトラックでした。『おせっかい』と『狂気』という傑作の間に挟まれ、さらにサウンドトラック・アルバムということで影の薄い印象も持たれがちな作品ですが、大傑作『狂気』と同時期に制作された本作のクオリティーが低いはずがありません。制作はパリのシャトー・ド・デルヴィーユで行われ、わずか2週間ほどで完了。PINK FLOYDのオリジナル・アルバムに見られるような張り詰めた緊張感こそ見られないながらも、初期の彼らを思い起こさせる、サイケデリックな質感を漂わせた耳馴染みの良いヴォーカル曲、インストゥルメンタル曲が収められています。

-

PINK FLOYD / DARK SIDE OF THE MOON

73年発表、ロックの歴史に燦然と輝く世紀の名盤!

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1973年に発表された『狂気』は、“人間の内面に潜む狂気”をテーマに制作されたPINK FLOYDの代表作のひとつ。このクラスの名盤ともなれば、もはやプログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルに限定する必要すらありません。本作は、世界で最も売れた音楽アルバム(推定5000万枚以上)のひとつであり、ビルボード・チャートに741週(15年)連続チャート・イン、さらに発売から2年を経過したアルバムのみを扱うカタログ・チャートに至っては1630週(30年)以上チャート・インするというギネス記録を打ち立てた大傑作です。あえてプログレッシヴ・ロックの側面から指摘するならば、本作は「コンセプト・アルバム」という表現方法を象徴するアルバムだということでしょう。本作の成功によって、コンセプトの中核を担ったベーシストRoger Watersのグループ内での発言権が増し、次作以降のPINK FLOYDにも大きな影響をもたらすことになります。ロック・ミュージックの歴史に燦然と輝く名盤であり、当然ながらプログレッシヴ・ロックを語る上で外すことはできない作品です。

-

廃盤希少、丸角帯仕様(3%税表記)、解説元々なし(対訳付き)、定価3190+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯無

帯無、軽微なケースツメ跡あり、トレーの圧痕あり、側面部に色褪せあり

-

廃盤、スリップケース付ペーパーケース仕様、2枚組、デラックス・エディション、デジタル・リマスター、定価3524+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

盤に内袋の跡あり

-

スリップケース付ペーパーケース仕様、デジタル・リマスター、2枚組

盤質:無傷/小傷

状態:良好

1枚は無傷〜傷少なめ、1枚は傷あり

-

デジタル・リマスター

盤質:無傷/小傷

状態:良好

ケースツメ跡あり、若干スレあり

-

-

PINK FLOYD / WISH YOU WERE HERE

前作『狂気』にも劣らぬ内容を誇る75年リリースの傑作

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1973年発表の『狂気』の大ヒットを経て、PINK FLOYDは日用品を使った前衛音楽「Household Objects」を企画。しかし、これは実際にレコーディングも行われていましたが、途中で頓挫しました。そして、1975年に発表された『炎〜あなたがここにいてほしい』は、全米および全英1位を獲得した前作『狂気』と並ぶPINK FLOYDの代表作のひとつとなりました。最大の聴きどころは、アルバム冒頭と最後に収められた9つのパートから成る「クレイジー・ダイアモンド」でしょう。この大曲は、(Roger Waters自身は否定しているものの)早くにグループを離脱することになってしまったSyd Barrettに捧げられた楽曲だと言われています。さらに、79年にリリースされる傑作『ザ・ウォール』につながるテーマが登場する「ようこそマシーンへ」、プログレ・フォーク・ミュージシャンRoy Harperをゲスト・ヴォーカリストに迎えた「葉巻はいかが」、そしてRoger WatersとDavid Gilmourが揃って「グループの最高の楽曲のひとつ」と胸を張る「あなたがここにいてほしい」が収められています。『狂気』に続き、本作も間違いなく名盤です。

-

James Guthrieによる新規デジタル・リマスター、Storm Thorgersonがブックレットを監修した2011年再発CD。ペーパーケース仕様

盤質:傷あり

状態:良好

軽微なホチキス錆あり、軽微な汚れあり

-

PINK FLOYD / THE WALL

ロジャー・ウォーターズの内面世界が色濃く反映された79年作、世界一売れた2枚組アルバム!

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。1979年に発表された大作『The Wall』は「全世界で最も売れた(3000万枚以上)2枚組のアルバム」であり、『狂気』や『炎〜あなたがここにいてほしい』と並ぶ、グループの代表作のひとつ。その内容は、バンドの実権を掌握したRoger Watersの思想が強く表れたロック・オペラ。Roger WatersとSyd Barrettの姿が投影されていると言われるロック・スター「ピンク」を主人公に、彼が人生の中で経験してきた教育に対する違和感や社会の中での疎外感を「壁」に見立て、各曲が切れ目なく進行していきます。本作を引っ提げて行われたツアーでは、ステージと客席の間に実際に「壁」を構築し、大きな話題となりました。2010年代に入って以降も、例えばRoger Watersによる大規模な再現ツアーが行われていることからも、PINK FLOYDのディスコグラフィーの中での本作の重要度が分かるでしょう。シングル・カットされ全米・全英1位を獲得した「アナザー・ブリック・イン・ザ・ウォール (パート2) 」や、コンサートの定番曲「コンフォタブリー・ナム」といった名曲も収められた、ロック・ミュージックの歴史上類を見ない傑作です。

-

紙ジャケット仕様、2枚組、デジタル・リマスター、年表・歌詞対訳付き仕様、タイトル入りプラ製シート・内袋2枚付仕様、レーベルカード4枚入り、定価3495

盤質:全面に多数傷

状態:並

帯有

プラ製シートなし、レーベルカード1枚に若干折れあり、内袋1枚に若干汚れあり、帯に若干カビあり

-

James Guthrieによる新規デジタル・リマスター、Storm Thorgersonがブックレットを監修した2011年リイシュー、ペーパーケース仕様、2枚組

盤質:傷あり

状態:良好

若干ホチキス錆あり、若干破れあり

-

-

PINK FLOYD / A MOMENTARY LAPSE OF REASON

新生フロイドの第1弾となった87年作

-

紙ジャケット仕様、復刻ポスター2種・オリジナルLPレーベル面レプリカ2枚付仕様、98年デジタル・リマスター、内袋付仕様、ステッカー付仕様、定価1800+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

解説無、若干スレあり、復刻ポスター2種ついていません

-

-

PINK FLOYD / DELICATE SOUND OF THUNDER

88年のNY公演を収録、代表曲多数の傑作ライヴ・アルバム

-

廃盤希少!紙ジャケット仕様、2枚組、88年オリジナル・マスター使用、オリジナルLPレーベル面レプリカ4枚付仕様、内袋付仕様、定価3600+税

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯有

-

-

PINK FLOYD / PULSE: IN CONCERT (CD)

94年「対(TSUI)」ツアーの音源を収めたライヴ・アルバム、全24曲

94年の「対(TSUI)」ツアーの模様を収めたライヴ・アルバム。アメリカ、ヨーロッパを回る77都市、110回の公演で300万人以上を動員したツアーは「史上最大の光と音のスペクタクルショー」として今や伝説として語り継がれるツアーとなった。荘厳なピンクフロイドの音世界とともに、史上最大のステージセット、複雑怪奇な映像を写し出す大円形スクリーン、目が痛くなるほどの光の洪水(ヴァリライトが生き物のように動き回り、レーザー光線が会場中を照らし出す)、牙の生えたブタが宙を舞い、巨大ミラーボールが光を放ち、これでもかと言わんばかりの花火の嵐・・・。まさに「美」としかいいようのない、それまでのコンサートの定義を大きく変えるものであった。今作の目玉はなんといっても「狂気」全曲再演収録。75年の最後の演奏以来19年振りに94年7月のデトロイト公演で復活。ここに収録されているのは、8月ドイツ、9月イタリア、10月ロンドンのライヴより。1-(2)の「天の支配」はUS公演ではオープニング・ナンバーだったのだが、誰もが度肝を抜かれたシド・バレット在籍時の1stアルバムからの曲。

-

盤質:傷あり

状態:良好

若干圧痕あり

-

-

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!