COLUMN THE REFLECTION 第26回 2020年不安の中で夏に向かう今だからこそ、改めて聞き直したい圧倒的な叙情性を持つ名盤 ~『Focus/Moving Waves』と『Sebastian Hardie/Four Moments』~ 文・後藤秀樹

2020年6月11日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム

タグ:

2020年不安の中で夏に向かう今だからこそ、改めて聞き直したい圧倒的な叙情性を持つ名盤

~『Focus/Moving Waves』と『Sebastian Hardie/Four Moments』~

今年も夏が近づいてきた。山はもちろん、街も緑に溢れ、色も鮮やかな花々が咲くようになった。いつもと同じ季節の移り変わり。ただ、今年はそれを見つめる人々の目には不安が漂っている。

そんな中、私も人混みと交通機関に乗ることを避け、とにかくひたすら歩くことが多くなった。今まで景色の一部でしかなかった木々の葉の形、花の色に目を配るようになった。そして、木々を飛びまわる野鳥のさえずりに耳を澄ましている。これまで自分の中にそんな余裕もなかったことに気づかされ、恥ずかしながら今になって草花と野鳥の図鑑を買ってきて周囲の自然について学び直している。

思い返してみると、これまで聞いてきた音楽は、ひとつひとつがその時々の自分自身の心の動きや風景と関連を持ってきた。特に季節には大きく影響されている。私は「心象風景」という言葉が大好きなのだが、夏の初めから汗を流す真夏まで自分の心の動きと伴って毎年聞き続けた2枚の作品を今回は取り上げてみようと思う。誰もが知っていて、その人なりに思い出を持っているだろう有名な作品だが、再発を繰り返し聞き継がれてきていることに大きな意味があるということを確認してみたい。

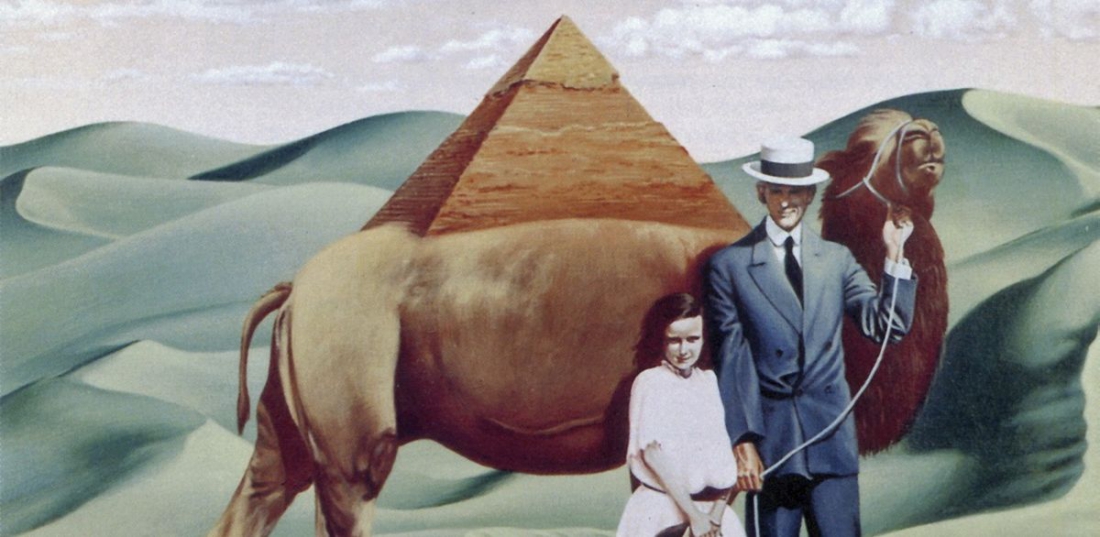

◎画像1

◆ 73年、フォーカス日本登場 ~ 波の動きの中に見えたもの

タイス・ファン・リア(Thijs Van Leer)を中心として今も積極的に活動を続けるフォーカス。オランダ出身で最初の3枚のアルバムが世界的な評価を受けた伝説的なバンド。

70年代初頭にダッチ・サウンドと呼ばれたショッキング・ブルーやアース&ファイア、ゴールデン・イヤリングの成功で日本ではなじみの深いオランダだったが、フォーカスは本格的な音楽性でポップ・シーンとは別のファン層を獲得した。

1stの『In And Out Of Focus』は本国で70年9月、2枚目の『Moving waves』は本国で71年10月、英国では72年2月、3枚目の『Focus 3』は本国で72年11月、英国でも同年中に発売されている。

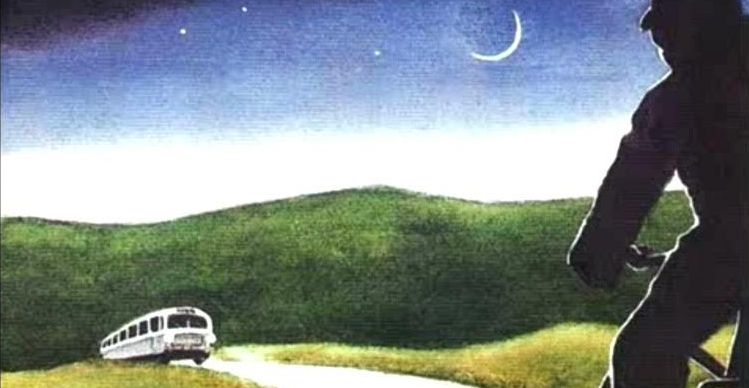

◎画像2

日本でのデヴューは2枚組『3』だった。73年の4月に発売されたが、当時の「ミュージック・ライフ」や「音楽専科」でも積極的に取り上げられた。気になって仕方がなかったが、2枚組3000円という値段ではちょっとハードルが高かった。好評を受けて2ヶ月後の6月には前作にあたる『ムーヴィング・ウェイヴス』が発売された。そのタイミングでアルバム1曲目の「悪魔の呪文(Hocus Pocus)」がFMでオン・エアされたのだが、一度聞いただけで度肝を抜かれた。冒頭のギターが2小節毎に重なっていく圧倒的な迫力、途中のヨーデルも含め1曲の中に起伏があってとても刺激的だった。エア・チェックしたテープをその日のうちに何度も聞いて、その凄さに圧倒され、翌日にはアルバムを購入した。

★音資料①「悪魔の呪文」

ジャケットはピンクの波間に浮かぶ4人のメンバー。とても好きなデザインだ。裏はライヴ演奏の写真だが、タイスの姿ははっきりとしていないこと、ドラムのセットがじつにシンプルなことが印象的。

改めて聞く「悪魔の呪文」はやはり凄かった。ギターのヤン・アッカーマン(Jan Akkerman)は何人いるのだろうと思ってしまうほどの多重録音の見事さ。ピエール・ファン・ダー・リンデン(Pierre Van Der Linden)のドラミングも、シリル・ハヴァーマンス(Cyriel Havermans)のベースもカッコいい。何となく、フォーカスというとベーシストはベルト・ルイター(Bert Ruiter)というイメージがあるが、本作ではシリル・ハヴァーマンス(Cyril Havermans)が担当している。しかし、それ以上にタイスのキーボードとヴォイス・パーフォーマンスの多彩さはそれまで聞いたことのない新たな世界観を持っていた。彼はさらにフルートも吹きアコーディオンも弾いている。今となっては当然分かっていることだが、当時はすべてが新鮮で鳥肌の立つような音楽だった。

続く「ル・クロシャール(Le Clochard “Bread”)」の静かでクラシカルな世界。これにも面食らった。一曲目とは全く異なる本格的なリュート・ギターとメロトロンだけの小品。何という素晴らしさ。ハード・ロックを聞かせた後に、一転して完全にクラシック・ギタリストに姿を変えるヤンとは一体どんな奴なのか、本当に気になってしまった。今となっては超絶テクニックのギタリストということは誰もが知っているが、当時は全くミステリアスだった。ここでは、カバーになるがちょっと中世の雰囲気そのものの映像と楽器演奏があったのでそちらを見ていただこう。

★音資料②「ル・クロシャール」(カバー)

続く「ジャニス(Janis)」はメロディーがくっきりと浮かび上がるやはりクラシックの素養が感じられる。リズムも明確でタイトな作品だが、タイスの多重録音のフルート・アンサンブルの見事さには舌を巻いてしまった。FMラジオのテーマ曲としても使われていた。

★音資料③「ジャニス」

驚きはさらに続く。アルバム・タイトル曲である「ムーヴィング・ウェイヴス」は、タイスのヴォーカルとピアノの弾き語りだが、これは完全にクラシック歌曲の世界だ。詩はイニヤット・カーン(Inayat Khan)となっているが、ちょっと調べてみると彼はインド生まれの20世紀初頭のユニバーサル・スーフィズムの宗教家、音楽家だろうと思われる。歌詞の出典までは確かめられなかったが、確かに宗教的・哲学的な詩で、禅問答のようでもある。フォーカスというバンドの精神性を垣間見ることが出来て興味深い。

★音資料④「ムーヴィング・ウェイヴス」

Moving Waves 波の動きに寄せて

波が動き、風はあなたを置き去りにする

あなたはまだ動揺したまま

波が動き、風はあなたを置き去りにする

あなたはまだ動揺したまま

私たちは教えられた言葉をまだ繰り返す

その言葉は私たちの感情に歓びをもたらす

波よ、なぜ気持ちが高まり、落ち着いていくのですか

なぜなら、私たちひとりひとりの行いの背後にあることが

衝動としてあらわれるからだ

なぜなら、私たちひとりひとりの行いの背後にあることが

衝動としてあらわれるからだ

波の上昇、あなたの衝動の背後にある動機は何ですか

あなたの衝動の背後にある動機は何ですか

それは難しくて分からない

このタイトル曲を聞く度に、英国で同時期にリリースされたジャック・ブルース(Jack Bruce)の傑作アルバム『ハーモニー・ロウ(Harmony Row)』を思い浮かべてしまう。収録された中のピアノの弾き語りは、この『ムーヴィング・ウェイヴス』に似た世界観を持っている。

レコードA面の最後は「フォーカスII(Focus II)」。彼らは、アルバム毎にバンド名義にナンバーを打った曲を入れている。シカゴ(Chicago)やイフ(If)のようにアルバム毎にナンバーを打つのと同様に、どこかクラシック作品的な(ぶっきらぼうな)イメージがうかがえる。ここでもやはりクラシック的な落ち着いたメロディーが基本となっているのだが、曲の展開はヤンのギターの柔らかい音色がここぞという時にうなりを上げることでソリッドな印象を与えている。アルバム中特に人気の高い曲でライヴでも定番曲になっていたが、ただひと言、見事! ここで用意した音資料は、次の「イラプション(抜粋)」と合わせて、アルバム発表当時の古い映像なのだが、これがまた面白い。

★音資料⑤「フォーカス II」

◆ 夏の夕景色を想起させるジャム組曲(?)「イラプション」

さらにB面では23分にわたる組曲「イラプション(Eruption)」が決定的に素晴らしかった。時にエモーショナルに、時に叙情的にとてもなめらかに進行していく。本質的にはジャム・セッションでアドリブ的な側面を見せているのだが、じつはよく計算され構築された壮大な作品という印象も併せ持っている。

全体が4つのパートに分かれているが、各パートもさらに細かく定義され、全体で11曲ととらえられる。確かに変化に富んだ組曲なのだが、曲の寄せ集めには思えない凝縮感がある。全体の構成はタイスが握っているが、ヤンのフリーフォームなソロとピエールのドラム・ソロの部分は各々のコンポーズがクレジットされている。また、Euridiceと題された後半のハイライトにはE.Nobleという人物がコンポーズ・クレジットされているが、彼は68年にタイスと一緒に活動していたミュージシャンだった。

個人的には夏の海辺の夕景色が浮かんでくるが、それはハイライトでもあるパート2の後半「トミー(Tommy)」でのヤンの扇情的なギター・ソロの印象が強いせいかもしれない。これは、同じオランダのソリューション(Solution)の72年のセカンド・アルバム『Divergence』のタイトル曲のメインテーマ部分のカバーとなっている。サックス・ソロの印象的なフレーズで、メンバーのトム・バーラージ(Tom Barlage)の作品だ。

フォーカスとソリューションはなじみの兄弟バンドで、特にトムはヤンがフォーカスを組む前に在籍したブレインボックス(Brainbox)でも客演していた。ソリューションがセカンド・アルバム発表前のステージで演奏した「Divergence」を聞いたヤンが、そのソロ・フレーズを気に入ってカバーしたことになる。結果的にカバー・バージョンなのだが、アルバム発表はフォーカスの方が先になるという不思議なことになってしまった。そのことについて全く問題はなかったようだ。むしろ、当時ソリューションを知らなかった我々のような人間が、改めて『Divergence』を探し求めるということにつながったのだから。

★音資料⑥ 「イラプション」

また、この複雑な構成を持った組曲のモチーフがWikipediaによると「オルペウスとエウリュディケーの物語を取り上げたヤコポ・ペーリのオペラ『エウリディーティエ(L’Euridice)』を翻案したもの」と紹介されていた。それは知らなかったと思って、調べてみるとヤコポ・ペーリは16世紀から17世紀(イタリア・ルネッサンス末期からバロック初期)にかけて活躍した音楽家で、初めてオペラを作曲した人物らしい。その『エウリディーティエ(L’Euridice)』は1600年以降に作曲されたものだが、現存する最古のオペラ作品ということだ。

確かに、タイスもヤンも古典音楽に関してはかなり深く学んでおり、知識も演奏面でも卓越したものがあることは疑いない。それだけにこうした下敷きがあったとしても不思議はないのだが、こうしたトピックを知ることは彼らのクラシック部分が彼らの作品にどれだけ影響を持ち、どのような形で取り入れていたのかを解明する意味でとても興味深いものがある。

当時の彼らの発言が、日本盤LPの帯に掲載されていた。

“People think we’re a rock band but we laugh about it”

「みんな僕らのことをロックバンドと思っているが、それを聞いて笑ってしまうんだ。」こんな発言からも、彼らが目指していたものが何だったのかを、その音楽性から読み取ることが出来るとは言えないだろうか。

◆ 『ムーヴィング・ウェイヴス』 ~ 72年にフォーカスが残した大きな足跡

とにかくこの『ムーヴィング・ウェイヴス』の完成度は高く、商業的にも成功し、フォーカスは世界を席巻した。72年11月に英国チャートで2位(チャートインは34週を記録)、シングル「悪魔の呪文」は73年1月に20位となり、米国でも73年にアルバム8位、シングル9位と大ヒット。日本でもオリコンLPチャートで79位を記録していることから、洋楽としてはヒット作と言える。

アルバム・リリースの時期に比べるとチャート・アクションは遅く見えるが、72年8月に英レディングで開催された第11回ナショナル・ジャズ・ブルース&ロック・フェスティヴァルでの伝説的な大成功が後押しとなったわけだ。72年のメロディー・メイカー紙のインターナショナル・ブライテスト・ホープ部門の1位に輝いたことも彼らの人気を高め、アルバムの売り上げを押し上げたと言える。

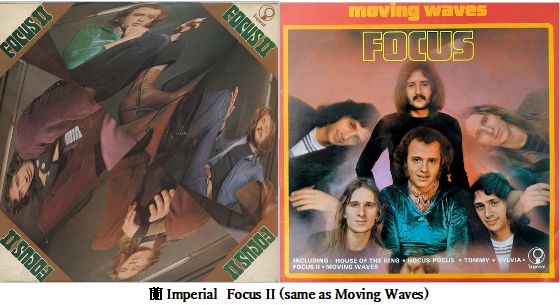

◎画像3

タイスとヤンの圧倒的な存在感と演奏力を武器に、未だ若く未来を見つめながらも足下を固めてきたバンドとしての凄さを見せつけた当時のフォーカス。彼らは、日本でもプログレのカテゴリーで語られると共に、英米以外のロックの面白さを伝えるのに大きな役割を果たしたと言える。(ちょうどBrainレーベルのグローブシュニットやジェーンといったドイツのロックが日本でも幾つか紹介されるようになってきて、イタリアのPFMがManticoreから世界デヴューするのもこの時期ということになる。)

◎画像4

そうなると『フォーカス3』も聞いてみたくなるのが人情だが、偶然デパートの輸入盤のバーゲンで米盤新品を見つけて安く購入できた。国内盤とは違って、切り抜きジャケットでタイトル部分は角度によって色が変化するギミック(今でいえばホログラムなのだろうが、昔流行った立体に見えるこういうシートは何という名前だったっけ?)もついていて、何となくお得感があった。国内盤は英盤に準じてタイスのフルートを吹く顔のアップでインパクトは強いのだが、今も米盤のジャケットが大好きだ。

◎画像5

『ムーヴィング・ウェイヴス』も、オランダ本国では『Focus II』というタイトルで別ジャケットだったし、彼らの各アルバムをジャケット違いで確認すると何種類もあってけっこう混乱してしまう。

ファーストの『In And Out Of Focus』も気になるが、日本では73年10月に発売される。既に英米盤もあって、これらもジャケットが違っていて揃えるときにはどれにするか迷ったものだった。結局個人的にはメンバーがはっきりと写った米Sire盤のデザインが好みではある。

◎画像6

フォーカスの他の作品の詳細や、タイスやヤンに関してはまた別の機会に触れていきたい。

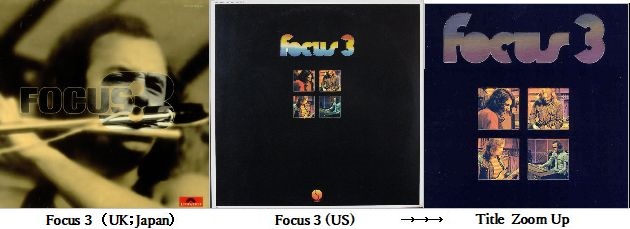

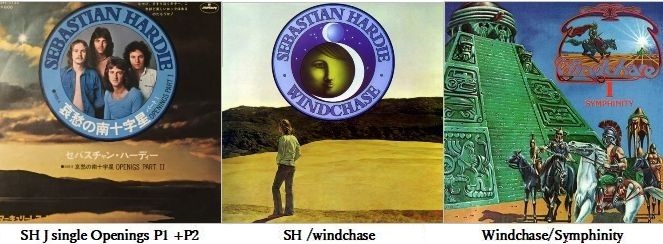

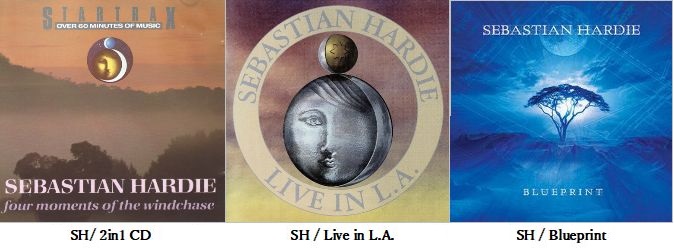

◆ 75年、オーストラリアからの新星の登場 ~ 圧倒的な叙情

フォーカスは世界をツアーして回ってきたが、75年6月にオーストラリア公演を行っている。その際にサポートを務めたのが、今回のもうひとつの主人公セバスチャン・ハーディー(Sebastian Hardie)だった。その年の8月にはアルバム『Four Moments』がリリースされているのだから、そのサポート・ステージはアルバム曲を演奏したと思うので、その場で見てみたかったと強く思う。

オーストラリアのロック・シーンというのは当時の我々には届いておらず、ポップス界のビージーズやオリヴィア・ニュートン・ジョンがオーストラリアの出身だといった乏しい知識しかなかった。そこにいきなり、『哀愁の南十字星(Four Moments)』が登場したわけだ。

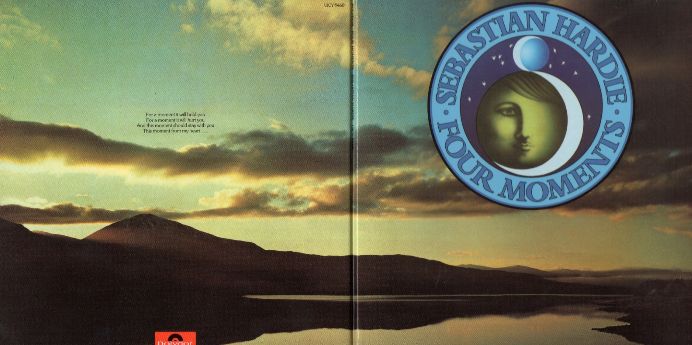

◎画像7

私には、75年に新譜で出たときに本作『Four Moments』の米国盤を見つけ手に取りながら、その音楽性が想像しきれずに棚に戻してしまったことをよく覚えている。もちろん気になったものすべてが買えるわけではなかったので、そうしたことは山ほどある。同じ頃、同様に『Mandalaband』の米国盤も気になりながら買わず、後でその姿が国内盤で明らかになり、その凄さに唖然としたこともよく覚えている。このコラムを読んでいただいている方にも同じ思いをした経験はお持ちだろう。最終的には聞くことが出来、入手できることになるのだが、なぜか悔しいのだ。(もちろん、一度手に取ったのにその後二度と見かけることがなく聞けないままでいるものもけっこうあるのだけれど・・・)

76年になって、見覚えのあるジャケットが、音楽雑誌の広告で大々的に宣伝されていたときには驚いた。直ちに聞いたその音盤に収められた音楽は本当に素晴らしかった。国内盤のタイトルが「哀愁の南十字星」というのは、「どこかイージー・リスニング的なネーミングだ」という評価もあったようだが、私はその邦題を肯定的に受けとめていた。つまり南半球でしか見られない「南十字星」というのは私にとってはロマンの対象だったし、それを見ることが出来るオーストラリア出身のバンドということにも興味が湧いた。国内盤の帯の言葉を引用しよう。「これほど美しいロックはあるのだろうか!!と話題沸騰中 オーストラリア出身のプログレッシブ・グループ、セバスチャン・ハーディー、デヴュー・アルバム」 その通りなのだが、驚くべきことに地元の有線放送で何度もかかっていたことだ。当時、私は浪人後に大学に入った頃ということもあり、毎日のように喫茶店での時間を過ごしていた。そんな中で、店内の有線から意外な曲が流れてきたことにびっくりした。それだけに「話題沸騰中」という言葉はあながちウソではなかったように思えた。普段、それほど音楽を聴いていない友人にも「これ、何ていう曲か分かる?」と何度も聞かれた。それがセバスチャン・ハーディーの「哀愁の南十字星(Openings)」だった。

ヒット曲ではないが、一度聞いただけで印象に残り、いつまでも心に残る曲というのは間違いなくある。そうした演奏を残したのがセバスチャン・ハーディーだった。

彼らのバイオも今では簡単にわかるが、当時は全く分からなかった。ひとつ手がかりはマイク・オールドフィールド(Mike Oldfield)の「チューブラー・ベルズ(Tubular Bells)」をカバーしてステージで演奏していたということ。プログレ的な演奏をしているのは想像できたが、意外な選曲に思えた。

アルバムはLPのA面に4曲あるのだが、すべて切れ目なくつながっていた。(1)「Glories Shall Be Released」 (2)「Dawn Of Our Sun」(3)「Journey Through Our Dreams」(4)「Everythig Is Real」と続くのだが、テーマを繰り返し挿入することで一気に聞かせてしまう構成と、テクニカルな演奏力をいきなり見せつけられ圧倒的な出来映えだ。特にギターのマリオ・ミーロ(Mario Millo)と各種キーボードを操るトイボ・ピルト(Toivo Pilt)の表現力は凄い。特に2~3にかけての叙情性は素晴らしく、ジャケットに画かれた夕景色が映像となって自分の頭の中に描き出されるようで夢見心地にさせられる。

個人的に嬉しいのは印象的なヴォーカルが入っていること。ジャケットにも記載されている4行詩がテーマとして繰り返し歌われる。

「瞬間」という名の時が君を魅惑え(とらえ)

「瞬間」という名の時が君を傷つける

そしてその「瞬間」が君にとっての人生(いま)

その「瞬間」私からの証拠(あかし)

◎音資料7 Sebastian Hardie/Four Moments~Journey Through Our Dreams

これは国内盤のライナー中に掲載された意訳だが、この言葉の存在がこの作品に深みを与えている。少なくとも当時の私の感性に訴えるものが多く、大きく刺激された。

アルバムの原題が『Four Moments』。「4つの瞬間」の「4」は[喜怒哀楽]とか[四大元素]にもつながるが、歌詞では、「For A Moment」と言い換えて使っている。どこか、ヘーゲル哲学にまでつながってくるものも感じられるから面白い。

◆ 哀愁の南十字星 = Openings

A面のラスト(4)で予告のように演奏されたメロディーが、そのままB面1曲目(5)「ロザンナ(Rozanna)」につながっていく。(6)「哀愁の南十字星(Openings)」に出てくるフレーズも既に(3)で奏でられている。アルバム全体が有機的に結びついていることを感じさせる演出がとても上手い。作品のトータル性を高めていて興味深い。

◎音資料8 Sebastian Hardie/Rosanna

(5)は幾分甘美に過ぎる気もするが人気の高い曲。後にバンドにも加わる時期があるマリオの娘をテーマにした曲なのでそれは仕方ないだろう。ハイライトはやはり最後の(6)「哀愁の南十字星(Openings)」だろう。同じフレーズが表情を変えながら繰り返されていくことで高まりを増していくのだが、マリオのエフェクターを駆使したギター・テクニックの凄さを見せつけられる。トイボも、印象的なイントロのオルガンのアルペジオから始まって、生ピアノ、そしてメロトロンと切れ目なくマリオをサポートしながら全体を引き締めていることが分かる。中間部でのマンドリンとメロトロンの叙情性が夕景色の湖面の静けさを伝え、そしてスピーディな展開後のクライマックスでは、満天の星が目の前に浮かんでくる。

◎音資料9 Sebastian Hardie/Openings

この曲はアルバムのラストに収録されながら、原題が「Openings」であることも面白い。これも深読みすることを聞き手に許容している。

これだけ音楽的に豊かで精神性を持ち合わせ、映像を喚起させて聞き手の感性を刺激する作品というのはそうたくさんあるわけではない。特に日本人の感性に訴えかけたことは事実で、国内盤アルバムはけっこうなセールスを記録したという。LP時代にも何度も再発され、CDになってからも同様だ。ただ意外なことだが、本作の英国盤は存在しない。

世の中には意地の悪い人もいて、リズムがもたついて聞いちゃいられない。という評価も見たことがあったが、ベースのピーター(Peter Plavsic)とドラムスのアレックス(Alex Plavsic)の兄弟もなかなかに健闘していると思う。

◎画像8

日本ではすぐに2枚目のアルバム、『風の唄(Windchase)』もリリースしたが、それもなかなかの作品。ただ正直なところ『哀愁の南十字星』の圧倒的な立ち位置にはかなわない。そして音楽的な考え方の相違からピーターとアレックスのリズム隊が脱退。バンド名は抜けたピーターの管理下となった。

セバスチャン・ハーディーはもともと、グレアム・フォード(Graham Ford)というギタリストがセバスチャン・ハーディー・ブルース・バンド(Sebastian Hardie Blues Band)として67年に結成したもの。68年にピーターとアレックス、ジョン・イングリッシュ(Jon English)が参加。ブルースからポップな音楽に転換する時期にセバスチャン・ハーディーとなった。71年にジョンがオーストリア版「ジーザス・クライスト・スーパースター」の舞台に参加するために脱退、さらには73年には創始者のグレアムも脱退してしまう。その時点で新たにマリオとトイボが加わることでバンドはプログレッシヴな方向性を持つことになるわけだ。ちなみに『哀愁の南十字星』のプロデュースは71年に脱退したジョンが担当している。

残ったマリオとトイボが中心となり、77年に『Symphinity』を発表する際に、上記の理由からセバスチャン・ハーディーを名乗ることが出来ず、ウィンドチェイス(Windchase)としてリリースしたことになる。この作品もまた素晴らしく印象的な作品であることは多くの人が同意してくれるだろう。

◎画像9

その後、マリオは数々のソロ作を出すと同時に、『哀愁の南十字星』時のメンバーで94年にはLAでのProgfestに参加し、2011年には『ブループリント(Blueprint)』という新作を発表している。近年はマリオ・ミーロ・バンド(Mario Millo Band)として活動し、特に2018年の日本での公演が印象的だった。

その来日の際のインタヴューでマリオ・ミーロは、75年のフォーカスのオーストラリア公演の際のサポートを思い出し、「今は難しいと思うけれど、タイスやヤンと3人で一緒のステージに立ってみたいな」と語っていた。(「ユーロ・ロック・プレス」Vol.77) 本当にそれが実現すると嬉しいのだけれど。

◆ 今だから大切にしたい「心象風景」

色んな音楽的要素を持ちながらひとつのアルバムとしてのまとまりを感じさせるフォーカスの『ムーヴィング・ウェイヴス』、収録された曲同士が結びつくという構成美を聞かせてくれたセバスチャン・ハーディーの『哀愁の南十字星』。どちらも深い叙情性が感じられることに共通性がある。どちらも、もう45年以上前の作品であるという事実に改めて驚かされるが、音楽を通して情景を想起させてくれる作品として、LP、カセット、MD、CD、i-tunes、i-podとその時期ごとに様々なフォーマットでずっと聞き続けてきた。聞いて頭に浮かぶ映像が「心象風景」として自分の中の深いところに位置付いている。

学生時代には仲間とキャンプに出かけて、夕方から夜中にかけて水際でフォーカスもセバスチャン・ハーディーもカセットに入れた音を大音量で聞いた。不思議とみんな無口になって聞き入った。

その後時が経ち、何年もかけてヨーロッパを回る中で、フォーカスのクラシカルな曲のみ集めたi-podを聞きながら、オランダのアムステルダムの街を歩き、運河を下った。フランスの「ストラスブルグ(ストラスブール)の大聖堂」も訪ね、見上げながら『ハンバーガー・コンチェルト(Humburger Concerto)』もヘッドホンで聞いた。

セバスチャン・ハーディーの『哀愁の南十字星』の豪原盤ジャケットは見開きになっていて、表面の風景がじつは裏に続いているということを知った。欲しくてもなかなか入手できなかったのだが、オーストラリアに旅行した際にレコード店を巡ってようやく出合えた。店員はそのレコードと私の顔を交互に見て、「彼らは日本で人気があるんだってね。」と言った。私はうなずいた。その日にうちに夜空にひときわ輝く南十字星を仰ぎながらMDに入れて持っていった音源を聞いた。

グローバル社会の反動のように人それぞれが関わり合い交流することを拒むような現在の世界の状況。そんな中でも季節は確実に時を進めている。本来であれば、山や海に出かけその季節を満喫したいと思うのが人情だが、今はどこか憚られ、すべての人にとってどこか息苦しい毎日だ。

そんな中、これまで聞いてきた音楽を改めて対峙して聞くことで思い出に浸るとともに、不思議と新鮮な気持ちになる。あらゆることが制限される中で、音楽好きに許された特権のようにも思える。

多くの人にとって、普通に思うままに新たな「心象風景」として自分の大切なものが記憶される日が戻ってくることを願っている。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第24回 マシュー・フィッシャーのオルガンに魅せられて① ~春霞に立ち上るプロコル・ハルム「青い影」の幻影 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、プロコル・ハルムによる英国ロック不朽の名曲「青い影」の魅力にディープに迫っていきます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第25回 マシュー・フィッシャーのオルガンに魅せられて② ~プロコル・ハルムからソロへ 「青い影」の跡を追って 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!