COLUMN THE REFLECTION 第72回 70年代、北米に現れたプログレ系バンドの魅惑 ③ ~ メロディアス・ハードからAORへ、そして新たなプログレ姿勢を貫いたバンドの姿 US編その3 ~ 文・後藤秀樹

2024年4月26日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム

タグ:

第72回 70年代、北米に現れたプログレ系バンドの魅惑 ③

~ メロディアス・ハードからAORへ、そして新たなプログレ姿勢を貫いたバンドの姿 US編その3 ~

我が北の地は1ヶ月前には大雪で辺りの景色が雪に埋もれる状況だったのに、今は全く雪がなくなった。というよりも4月に入って3日続けて20度を超える天候となり、そのうち1日は夏日を記録しているのだから一体どうなっているのだろうという天候が続いている。

そんな中で今年も新年度が始まった。街の中でリクルート・スーツの新入社員らしい姿を見かけると、多くの方が新しい生活に入ったということを実感させられるこの季節。それぞれの新たな一歩が確かなものにして欲しいと思うようになって久しいが、そう言う私自身がそれだけトシをとったことを実感してしまう春だ。

北米のプログレ系バンドに関して、次回はアメリカの続きとカナダ編を・・・と前回のアウトロで書いた。しかし、あれこれ考えているうちにアメリカ編で取り上げたいバンドについてちょっと思いが膨らんでしまった。そこで、今回は「US編の3回目(その3)」とすることにした。カナダ編は次回まわしにしようと考えているのでご了承のほど・・・

§ プログレ的な音楽性から入ったものの、その後は変化を見せたAngelとAmbrosia

◆Angel◆

◎画像1 Angel

76年3月にワシントン.D.C出身のエンジェル(Angel)のファースト・アルバムの『天使の美学/エンジェル』が日本で発売された(米では75年リリース)。初めてラジオで聴いた時はとにかく驚いた。確か、渋谷陽一さんの番組だったと思う。ミュージック・ライフ誌のグラビアではそのルックスからアイドル系バンドに見えていて、全く期待はしていなかっただけにメロトロンまで使用したプログレ的な音楽性は本当にビックリした。

メンバー全員が白い衣装に包まれ、まさに「白い貴公子」といった姿で、ジャケットのトレードマークであるジャケット全面の天使のエンブレムがじつに印象的ではあった。ちょっと遅れてやってきたグラム・ロックかとも思ったが、じつは本格的なプログレ+パワー・ポップといった音楽性を持っていた。

その後、あちこちで紹介されるものだから、メンバーの名前も自然と覚えてしまった。パンキー・メドウズ(Punky Meadows)、ミッキー・ジョーンズ(Micky Jones)、バリー・ブラント(Barry Brandt)、フランク・ディミノ(Frank Dimino)、そしてグレッグ・ジェフリア(Greg Giuffria)の5人組。

私は、それ以上にプロデューサーのデレク・ローレンス(Derek Lawrence)の名前に反応してしまった。彼は、ディープ・パープルの初期3作品、ウィッシュボーン・アッシュも同様に初期3作品、さらにはピーター・バンクスのフラッシュを手がけている。どの作品も大好きだっただけに信頼感もあり、そうした流れもこのエンジェルにつながっているのではないかと期待感を持った。もう一人のプロデューサーのビッグ・ジム・サリヴァン(Big Jim Sullivan)も英国ポップス、ロック界のベテランだ。

★音源資料A Angel / Tower

音楽的にはキーボードのグレッグ・ジェフリアがイニシャティブを取っていたものと思われ、各種鍵盤楽器は効果的に使用していた。当時はパンキーとミッキーがアイドル的な人気を得ていた。演奏自体に関して全体に派手さが特徴的だった。ディミノのヴォーカルには好みが分かれそうだが、個人的にはそのヴォーカルもブラントのバタバタした感じのドラミングも結構気に入っていた。

その一方で米カサブランカ(Casablanca)からのリリースというのは何か不思議な気がしたのだが、エンジェルはKISSのジーン・シモンズに見出されたことから彼らと同じカサブランカ・レーベルとの契約になった。KISSのアルバムも日本では75年に米本国では3作目の『地獄への接吻(Dressed To Kill)』がデビュー作だったが、すぐに人気者となり最初の2枚のアルバムも間もなく発売されることになる。特に2作目は米原盤そのものにタイトル『地獄のさけび』とメンバーが日本語で記された異色作だった。(原題は『Hotter Than Hell』とあるにも関わらず日本語タイトルも記されていたことは、市場としての日本が最初から想定されていたのだろう。)日本での同じレーベルから出された2つのバンドは、「黒/地獄のキッス」、「白/天使のエンジェル」という対照的なイメージで売り出されたような印象があった。

日本では、エンジェルのデビュー作『天使の美学(Angel)』は、キッスの2枚組ライヴに続く5作目『地獄の軍団(Destroyer)』とほぼ同時に発売された。(キッスの方はアメリカと同時発売だった。)

しかしながら、KISSは圧倒的な人気バンドになっていったが、エンジェルは一部で話題になった程度という印象だった。ファーストからもう1曲聴いておきたい。

★音源資料B Angel / On & On

エンジェルのセカンドは『華麗なる貴公子(Helluva Band)』で、ファーストのすぐ後に国内盤が出たことになる。このタイトルにある「Helluva」という言葉だが、俗語で「どえらい」という意味があることから直訳すれば「どえらいバンド」ということになりそうで、その時点で邦題の「華麗なる貴公子」のイメージとどこか離れてしまったような気がしたことを思い出す。それでもプログレを感じさせる部分は残ってはいた。LP初回分にはメンバーのインタビュー・ソノシートがオマケについていた。

その後も、77年に来日記念盤『舞踏への誘い(On Earth As It Is In Heaven)』と『天使の反逆(White Hot)』、79年に『甦った天使たち(Sinful)』と続いてリリースされるのだが、80年のライヴ『Live Without A Net』は日本ではLPとしては発売されなかった。どれもそんなに悪いアルバムではなかったと思うのだが、早くに失速していった感は否めなかった。

ジェフリアは80年のエンジェルの解散時まで在籍するが、その後自身の名を付けたジェフリア(Giuffria)、そしてハウス・オブ・ローズ(House Of Lords)として活動していた。

◆Ambrosia◆

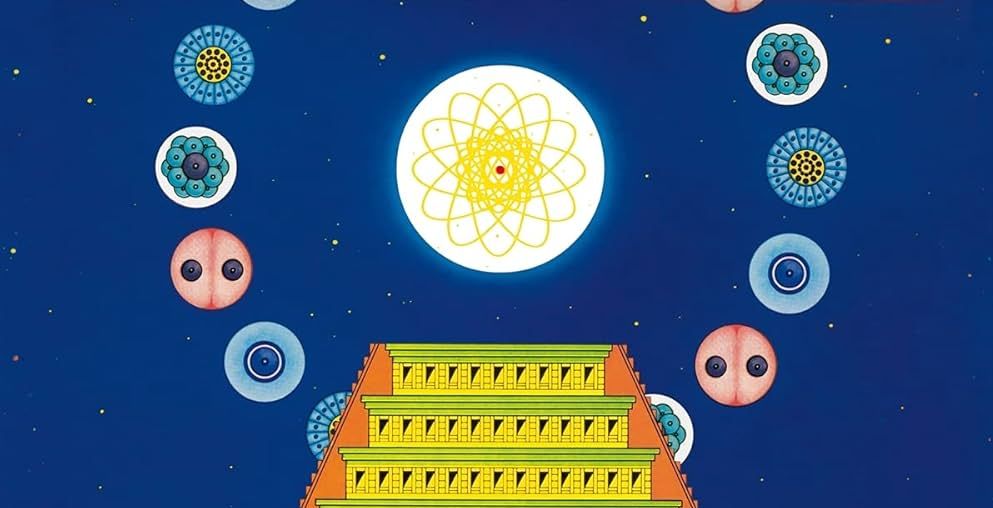

◎画像2 Ambrosia + Alan Parsons’ Project

アンブロージア(Ambrosia)の最初の2枚もプログレ的な世界観を持っていた忘れられないアルバムだ。最初の国内盤アルバムの帯には、「メランコリックでプログレッシヴでかつ重厚なサウンド!! “アンブロージア”話題のデビュー・アルバム」と記されていた。75年キング・レコードが初めて20世紀レコード(Twenty Century Records)を発売する中の1枚だった。

彼らは71年にL.Aで結成されたというが、中心メンバーのデヴィッド・パック(David Pack)とジョー・プエタ(Joe Pueta)の2人はカリフォルニアで同じ学校仲間として育ち、ビーチボーイズやビートルズが好きだったという。そして、CSN&Yのコーラスを研究している最中、69年のレコード・デビュー直前のキング・クリムゾンのウィスキー・ア・ゴー・ゴーでの演奏を見てその音楽観が変わったという。彼らの根底にポップ・ミュージックがあることは理解できるが、プログレ的な影響がクリムゾンにあったというのはちょっと意外だった。が、やはり初期のクリムゾンは音楽好きの若者に多くのショックを与えたことはあり得るなと感じるところがあった。

その後、キーボードのクリストファー・ノース(Christpher North)とドラムスのバーレイ・ドラモンドが加わることで、4人組としてのアンブロージアが誕生することになる。

★音源資料C Ambrosia / Holdin’ On To Yesterday

彼らはファースト・アルバムの発表後に、エンジニアだったアラン・パーソンズの依頼で彼のプロジェクトのレコーディングにアンブロージアのメンバー全員が参加している。それが76年の『幻想と怪奇の物語-エドガー・アラン・ポーの世界(Tales Of Mystery and Imagination (Edgar Allan Poe))』だ。この作品を私はプログレ系アルバムの重要作と考えているのだが、不思議なことになかなか取り上げられる機会が少ない。参加ミュージシャンは基本的に彼が関わったバンドが中心となっているが、今考えてみると76年当時の錚々たるメンバーが集まっている。演奏メンバーとしてはアンブロージアとパイロットが中心なのだが、ヴォーカリストとしてアーサー・ブラウン、ジョン・マイルズ、テリー・シルベスター(Hollies)といった名前も連なり、さらには名優オーソン・ウェルズのナレーションも入る。当時のロック、ポップス両方、さらにカルチャー面にも興味がある者としてはそれも嬉しい。

アンブロージアは2枚目のアルバムの制作に向かい、76年に『ピラミッドの伝説(Somewhere I’ve Never Travelled)』を発表する。まず、変形ジャケットになっていて広げるとピラミッドが出来上がる工夫に驚かされた。前作を踏襲しながらも、アラン・パーソンズ・プロジェクト(APP)への参加が大きく影響された作品になっている。(当時の文化状況としてピラミッド・パワーのブームがあったこともあるのだが、78年にはAPPも3作目として『Pyramid』をテーマにアルバムを制作している。余談ながらEarth Wind & Fireも76年に同様のテーマで『Spirit』というアルバムを作成していた。冒頭は「Getaway」という大ヒットナンバーだった。)

★音源資料D Ambrosia / Cowboy Star

アンブロージアは、その後78年の3作目『遙かなるロスの灯(Life Beyond L.A)』以降、ほぼAORに方向転換してしまった感じもある。しかし、元々持っていたポップ傾向を彼らなりの時代感覚のとらえとして進めた結果と思い、私は好意的に聞き続けたバンドだった。その後80年4作目『真夜中の晩餐会(One Eighty)』、82年5作目『Road Island』を出した後一度解散している。しかし、89年に活動を再開、当然メンバーの変遷はあるものの、近年もライヴを行っているようだ。

§ 輸入盤でしか聴けなかったAtlantis Philharmonic と 国内盤で驚かされたCrack The Sky

◆Atlantis Philharmonic◆

◎画像3 Atlantis Philharmonic

我が街に輸入盤店・中古店が複数出来たのは70年代中期のこと。それまでは市内のデパートの催事として時々『レコード市』が開かれていた。当時高校生だった私にとって、雑誌、ラジオ以外で直接的に入ってくる輸入盤の情報はあまりにも刺激的だった。今になって考えると、貴重な盤も格安で買えたことはいい思い出なのだが、直接目にしたのに買い逃して後悔したものもたくさんあった。

そんな中の1枚が『Atlantis Philharmonic』だった。バンド名がそのままアルバム・タイトルになっているが、クラシック・オーケストラを思わせる本格派だった。

今ではUSバンドでありながら、典型的なプログレッシヴ・ロック作品のひとつとして今では知られているが当時は『謎』の1枚だった。結局、それは友人が買っていたので聞かせてもらった。74年の作品だからKansasのファーストと同じ時期の作品。Dhamaというレーベルからのリリース。メンバー構成的にはキーボードとドラムスのデュオ・コラボレーションなのだが、曲構成がきっちりとしていて我々がイメージするプログレ作品になっていた。ここでは、A面2曲目の「The Woodsman」を聞いていただくが、前半のクラシカルなピアノと後半のメロトロンの嵐が聞きもの。

★音源資料E Atlantis Philharmonic / The Woodsman

彼らはオハイオのクリーヴランド出身で71年に結成されたというが、基本的にはドラムス、パーカッションのロイス・ギブソンと、キーボードをはじめ殆どの楽器をこなすジョー・ディファジオの二人組だが、アルバムと前後してギタリストのロジャー・ルイスが加わっている。

彼らのアルバムは、比較的早い時期(1990年)にThe Laser’s EdgeからCD化され、日本でもMarqueeからリリースされていた。2016年にはBelle Antiqueから紙ジャケ化され、興味深いボーナス曲が4曲収録され、そのうちの1曲「山の魔王の宮殿にて(ペールギュント組曲)」が日本盤のみの収録ということでありがたかった。

今考えても、アルバム・リリースの2年後にこのアルバムを既に聴くことが出来たことは、奇跡的なことだったと思っているし、このアルバムの素晴らしさは今も輝いている。ここまで紹介してきたバンドとはまた違った面白さを感じられるものと確信する。

◆Crack The Sky◆

◎画像4 Crack The Sky

アメリカからもう一つ、是非紹介しておきたいと考えたのがクラック・ザ・スカイ(Crack The Sky)だ。74年にウェスト・ヴァージニアのピッツバーグ郊外のウィアトンで結成されたバンド。彼らの通算3作目のアルバム『滅びへの群像(Safety In Numbers)』が日本でも78年にCBS/Sonyから発売された。私にとってはそれまでのアルバムも知らなかっただけに、全く唐突に日本の市場に登場した印象があった。

中古盤店で裏ジャケットのメンバー写真を見るとパワフルなロックを演奏しそうに思えて、期待感がふくらみその国内盤LPを購入した。

国内盤帯には「安住の地へ、根源の巣へ、今ロックは回帰する! アイドル・ロックの猛攻に根絶の危機に瀕したハード・ロック界を新しい方向に導くクラック・ザ・スカイ、これは次代への壮絶な前兆だ。」と書かれていて、ロック・ミュージシャンの多くがアイドルとして扱われるようになってしまったことへの危機感を打開する本格的なロックを期待させる文言になっていた。

そして1曲目を聴いた。インパクトの強い印象的な曲だった。

★音楽資料F Crack The Sky / Nuclear Apathy

このアルバム冒頭曲は、「無用の長物(Nuclear Apathy)」と題されている。現題は「核への無関心」という今でも大きな問題とも言える「核」問題について人々の無関心に向けた提言のようにとらえられる。

イントロのアコースティック・ギターとそこに柔らかいヴォーカル。そして、その後の強烈なビートに乗ったハード・サウンド。突き刺さってくるようなコーラスや、ギター・アンサンブルも完璧。構成が見事にプログレしているし、帯にあったようにハード・ロックの新しい形と呼べるように思えた。この1曲目を聞き終えて、しばし唖然としたのを昨日のことのように思い出す。本当に素晴らしかった。

この曲はジョン・パルンボ(John Palumbo)の作品となっているが、バンドのリーダー格だった彼は前作(2作目)で脱退している。それ以外のギター、メロトロンのリック・ウィトコウスキ(Rick Witkowski)、ベースのジョー・マクレー(Joe Macre)、ギターのジム・グリフィス(Jim Griffiths)、パーカッションのジョーイ・ダミコ(Joey D’Amico)の4人は最初のアルバムから不変のメンバー。新たなリード・ヴォーカリストとしてゲイリー・リー・チャペル(Gary Lee Chapel)が迎えられた。ゲスト・キーボードにロブ・スティーヴンス(Rob Stevens)が加わっている。

また、彼らが所属するレーベルがLife SongというSSW系のアルバムを多く出しているだけに、レーベル・カラーとは違った音楽性がすごく意外に感じられた。

デビュー当初の彼らのアルバムやライヴの評価はとても高いものが多く驚いてしまうのだが、その後米国全域の人気につながった・・と言うよりは、ボルチモア周辺でのローカルな人気にとどまっていた印象がある。しかし、そこでの人気が圧倒的だったと言えそうだ。それは、クラック・ザ・スカイとして現在に至るまで活動を続けていることと、アルバム数も20枚以上あることで理解できる。

メンバー的には、一度抜けたパルンポはすぐに復帰し、現在に至るまで在籍しているし、他のメンバーも殆ど継続して活動していることにも驚かされる。

しかし、日本でのリリースは今回取り上げた1枚のアルバムだけ、それもレコード時代のものしかないことになる。一度CD化されているらしいが、私は見たことがない。

私も彼らのすべてのアルバムを聴いたわけではないが、圧倒的に『滅びへの群像(Safety In Numbers)』のインパクトが強かった。彼ら自身にとってもそんな思いがあったようで、2007年には『Safety In Numbers 21st Century Redux』として再録され、ジャケットもほぼ同じデザインで発売されている。ただ、残念なことに肝心の再加入後のパルンポのヴォーカルには物足りなさを感じてしまった。

そんなわけで、未だにレコードと、97年の『Crack Attic(The Best Of Crack The Sky)』(米Renaissance)というベスト・アルバムに収録されたオリジナル・バージョンの「無用の長物(Nuclear Apathy)」を私は聴き続けている。Youtubeではこの曲のライヴの様子も公開されている。そちらはなかなか面白いので探して聞いてみることをお勧めしたい。

§ ジャズ・ロック系からニュー・エイジにつながるFlying Island、Shadowfax

◆Flying Island◆

◎画像5 Flying Island

アメリカのロック側からプログレ的な音楽的要素があるものを眺めてきたが、その頃のジャズ・ロック・シーンからも当時気に入っていたものも紹介しておきたい。

最初は米ヴァンガード・レコード(Vanguard)からデビューしたフライング・アイランド(Flying Island)を紹介したい。女性ヴァイオリニストのフェイス・フライオリ(Faith Fraioli)を含む5人組。メロディックで寛いだ雰囲気を持った彼らの音楽は、当時の実験的で個性的な英国ジャズ・ロックとは異なって、気分を和ませてくれたものだった。75年の『Flying Island』、76年の『Another Kind Of Space』と2枚の作品があるのだが、日本盤の発売はなかった。でも輸入盤として入手しやすかったこともあり、当時から仲間内では話題にのぼったものだった。中でも最初のアルバムのA面ラストの「エディ(Eddie)」は、家に帰ってからちょっと落ち着くために毎日聴いたものだった。

しかし、2作品ともに現在に至るまで再発もなければCD化もされていないというのは信じられない。このまま忘れられていくのも悲しいのでここに取り上げ、記しておいた次第でもある。

★音源資料G Flying Island / Eddie

フライング・アイランドの他のメンバーだが、ギターのレイ・スミス(Ray Smith)、ベースのトム・プレリ(Thom Preli)、キーボードのジェフ・ボヴァ(Jeff Bova)、ドラムスのビル・ベイコン(Bill Bacon)だ。

この中で、ベイコンは80年以降デヴィッド・アレンのニューヨーク・ゴングに加わり、さらにビル・ラズウェルのマテリアルでも活動している。

また、キーボードのボヴァは多くのアーティストのアルバムに参加しているが、83年のアークエンジェル(ArcAngel)のアルバムでもプロデュースとシンセサイザーを担当していた(このアークエンジェルもUSプログレ・ハードの忘れられない1枚だ)。その後も演奏、制作面で角松敏生や矢野顕子のアルバムにも関わっていたことは驚きである。

また、このフライング・アイランドのアルバムで聴かれるソプラノ・サックスはゲストのジョー・ファレル(Joe Farrell)の演奏だが、私はとても気に入ってCTIレーベルでの彼のリーダー作品を次々と探して聞いたことも思い出のひとつだ。(もちろんこの『Eddie』でも素晴らしい演奏が聴ける!)

◆Shadowfax◆

◎画像6 Shadowfax

そして、今回の最後は76年米パスポート・レコードの13番目として発売されたシャドウファクス(Shadowfax)の『Watercourse Way』だ。

私が予備校通いだった時期、いつも通った市内のレコード店の店員さんに「これ、知ってるかい?」と私物のレコードを取り出して見せてくれたのが最初だった。他のお客がいなかったこともあり、店内に大音量で響くように聴かせてもらった思い出の1枚だ。レーベルを見るとネクターやキャパビリティー・ブラウンのリリースで馴染み深かった米パスポート盤。ジャケットもじつにきれいなイラスト。そして出てきた音楽は驚愕だった。超絶なリズムにはじまる1曲目「The Shape of the Word」の演奏はマハヴィシュヌ・オーケストラを思わせる凄さだった。しかし、これも日本盤としては発売されなかった。

途中で店の中にお客さんが入ってきたので、「家で聞いてみなよ。」とレコードを袋に入れて貸してくれた。家に帰って、テープに録音しながら聞いていたのだが、「これは買わなければならない。」と思うほどの迫力を感じた作品だった。当然初めて聞く名前のグループだが、アコースティックな感じをうまく活かしたダイナミックな感じが見事だった。2曲目の「Liner Dance」のヴォーカル部分だけはなくてもいいかなと感じたものの全体を通して聞くと、そんなことは気にならなくなるほど演奏はもちろん、曲もアレンジも素晴らしかった。

全体を聞いて、一番気に入ったのはラスト・ナンバーの10分を超える「ア・ソング・フォー・マイ・ブラザー」だった。メロトロン(正確には似た楽器のチェンバリンとクレジットされていた)の入る絶妙なタイミングと、何よりもリフレインが繰り返されながら盛り上がるギターの迫力に圧倒された。完全にシンフォニック・プログレの世界だった。

とはいえ、浪人生の身の上ゆえにレコードを借りて録音したテープを聞くことで我慢した。翌年の大学入学後、改めてレコードを探したのだが、その時にはなかなか見つからない。結局数年後になって中古盤でやっと買えたことも今となっては思い出だ。

シャドウファックスのメンバーは、リーダーで当時は珍しかったリリコン奏者としてその後有名になるチャック・グリーンバーグ(Chuck Greenberg)、ベースのフィル・マギーニ(Phil Maggini)、キーボードのダグ・マルクニック(Doug Maluchnik)、パーカッションのスチュワート・ネヴィット(Stuart Nevitt)、ギターのグレッグ・スティンソン(Greg Stinson)の5人。

プロデューサーはマーティー・スコット(Marty Scott)とラリー・ファスト(Synergy)の2人。言うまでもなく日本でも「10番街の殺人」(‘75)と「家路」(’76)のリリースで知られるシンセ・ミュージック・チームの2人だ。米Passportつながりだった。

★音源資料H Shadowfax / A Song For My Brother

その後、時代は80年代に入り音楽シーンも変わってきた。82年に久々にシャドウファックスの名を目にしたのはウィンダム・ヒル(Windham Hill)というニュー・エイジ音楽の新たなジャンルのレーベルからの「Shadowfax」というバンド名そのもののタイトルのレコードだった。

ウィンダム・ヒルは76年にギタリストのウィリアム・アッカーマン(William Akkerman)が立ち上げたレーベルだが、日本でも80年から(もちろんレコードとして)リリースされるようになった。82年にシャドウファックスのセカンドがリリースされ、83年には3枚目の『Shadowdance』が出されたのだが、その曲目を見て驚いた。その理由は「A Song For Brother」が含まれていたからだ。しかし、再演にあたってメロトロンは使われず、その部分はバイオリンで演奏されていた。が、やはり曲自体が持っている力は強く、懐かしさも伴って繰り返し聞いた。さらに85年には『Watercourse Way』が新装発売された。リミックスされ、部分的に楽器の差し替えはあるものの、76年の感動はそのままだった。

2019年にBelle Antiqueから2枚組として76年Passport盤+85年Windham Hill盤がセットされ発売されている。このリリースは本当にありがたかった。

今回のアウトロ

3回にわたって、US系プログレと呼ばれるものを取り上げてきましたが、当然のことながらまだまだたくさんのバンドが残っています。ニュー・イングランド(New England)、ディキシー・ドレッグス(Dixie Dregs)、ネットワーク(Network)、シューティング・スター(Shooting Star)、アレクシス(Alexis)等々・・・今回も、当時私がどう聞いたのか・・・ということを中心に書いてきたので、読んでいただいている皆さんとの温度差はあるでしょうが、若い方には「そんな時代だったんだ・・・」、同年代の方々には「そうそう、そんな感じ・・・」というふうに思っていただければありがたいと思います。

ただ、レコードでもCDでも、「見つけたときに買っておけ!」が鉄則なのですが、なかなかそうもいかず、後で後悔したものがたくさんあったことも確かです。一期一会なんて本来はこんな場面で使う言葉ではないでしょうが、多くの方にも思うところはきっとあることでしょう。

次回は、北米プログレのカナダ編に向かいます。それでは、また。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第67回 英ジャズ・ロックの面白さに魅せられた頃の話 ② ~ハットフィールド&ザ・ノース、ヘンリー・カウ、そして、ギルガメッシュ、ナショナル・ヘルス・・・アラン・ゴウェンの軌跡とともに~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!ブリティッシュ・ジャズ・ロックをテーマに語る第2弾をお届け。今回はカンタベリー・ロックを語ってまいります♪

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第68回 ~ 今年も過ぎ行き冬の到来、そして新たな年に向かう今 「マイ・プレイ・リスト~冬の歌~」セレクション ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!今回は、氏が好きな「冬の歌」14選をお届けいたします。どうぞお楽しみくさだい☆

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第69回 ロックのヴォーカル・アンサンブルに驚かされた日々の想い出 ~ ヴォーカル・ハーモニー、コーラスの魅力 ~ 不定期連載 ➀ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!今回は、ヴォーカル・ハーモニー、コーラスに注目して、有名アーティストからニッチなアーティストまで取り上げます。どうぞお楽しみくさだい☆

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第70回 70年代、北米に現れたプログレ系バンドの魅惑 その① ~ KansasとStyxを中心に、プログレとしての浸透度の検証~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!今回はアメリカのプログレ・シーンより、その代表格である2バンドKANSASとSTYXの軌跡を辿ります。どうぞお楽しみくさだい☆

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第71回 70年代、北米に現れたプログレ系バンドの魅惑 その② ~ BostonやTotoもあったけれど、Fireballet、Starcastle、Pavlov’s Dog、Ethos等が次々と紹介され、勢いのあった70年後半の米国プログレ系バンドを振り返る ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!前回に続きアメリカのプログレ・シーンより、BOSTONやTOTO、その他シーンを彩った名バンドたちを取り上げてまいります。どうぞお楽しみくさだい☆

「Column The Reflection」バックナンバーはこちらからチェック!

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!