COLUMN THE REFLECTION 第13回 『プロローグ』(はじまり)の幻想と『燃ゆる灰』の陽光の狭間に見える「港の光景」 ~ 新生ルネッサンスと呼ばれたバンドについての個人的な思い出から ~ 文・後藤秀樹

2019年5月3日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム

タグ:

第13回 『プロローグ』(はじまり)の幻想と『燃ゆる灰』の陽光の狭間に見える「港の光景」

~ 新生ルネッサンスと呼ばれたバンドについての個人的な思い出から ~

4月はこの国の社会では年度初めを迎える。街を歩いていると明らかに新人と分かるリクルート・スーツを着た若者たちが何人も歩いていた。その様子を見ていると彼らの緊張感がこちらにも伝わってくるから不思議だ。誰もが最初は新人だったということが体内記憶に残っているのだろうか。

そして5月、今年のゴールデンウィークは10連休となる。世の中にとってどうとらえていいのかよく分からない措置だし、誰もがその恩恵に預かるとは思えないが、休み明け日常が戻ったとき、新たにスタートを切った方々にとってはまた一歩新たな段階に踏み出すことになる。

ずっと後になって、「自分の○○人生のはじまりは新元号の(はじまり)でもあった」と振り返る時に、これから残していく財産を懐かしく思い出せるように一日一日を積み重ねて欲しい。

ルネッサンスの『プロローグ』は英本国では72年に発表されている。『プロローグ』の言葉には「はじまり」や「序章」という意味がある。ルネッサンス名義としては3枚目のアルバムとしての認識もあるが、最初の2枚とはメンバーが全く違っているということで、当時から新生ルネッサンスの1枚目で文字通りの「序章」という位置づけでとらえられている。

ルネッサンスは紆余曲折というか、メンバー変遷と解散、活動再開を現在に至るまで何度も繰り返しているのだから、その歴史には改めて凄みを感じる。オリジナル・ルネッサンスから数えると今年がちょうど50周年となる。そんな中でやはり新生ルネッサンスの最初期72~73年の『プロローグ』や『燃ゆる灰』がフェイヴァリットで、大きな思い入れがあるという私のような古くからのファンが多いことを実感している。

実際、現在でも活動を続けるアニー・ハズラム(Annie Haslam)を中心とするルネッサンスのレパートリーは、『プロローグ』『燃ゆる灰』をはじめとして『運命のカード』『シェラザード夜話』『お伽噺』『四季』といった72年から78年までのアルバムからのものがほとんどであり、挙げたアルバムに関してはその時々で彼らに興味を持ったファンに愛され、聞き継がれてきていることは事実だ。

今もアニー・ハズラムのルネッサンスの原点として愛されている『プロローグ』と『燃ゆる灰』について、今回も個人的な思い出と合わせて振り返りながら取り上げてみたい。

とにかく鮮烈だった、そして今改めて見直したい『プロローグ Prologue』

『プロローグ(Prologue)』は72年の6~7月に録音され英国でEMI傘下に新たに誕生したソヴリン・レーベルから発売されている。(Sovreign SVNA 7253) 日本では73年になってから帯にはソヴィレイン原盤と書いてあるものの、当時のお約束でEMI/Odeon盤として出されていた。(EOP-80736)

英国ロックのマスターピースにもなっている素晴らしい作品であることは間違いない。しかし、当時の洋楽主要雑誌であり、数少ない情報源であったミュージック・ライフでは『今月のレコード』としてレヴューされてはいない。もっと言えば、東芝自体が広告にも小さく出ただけの物足りなさだった。

私が最初にルネッサンスを聞いたのは全くの偶然、FMでのオン・エアだった。いつものようにレコード店にジャケットを見に出かける。国内盤には「秘められた古典の神秘を求めて・・・・」と書かれた金色の帯。ジャケット・デザインもなかなかいい。しかし、その場では買うことは出来なかった。その日私は、やはり発売されたばかりのリック・ウェイクマンの『ヘンリー八世の六人の妻』を買うことに決めていたからだ。

「プロローグ(Prologue)」

FMで最初に聴いたときの鮮烈な印象は今も忘れていない。冒頭のピアノでノックアウトだった。ショパンの「革命」がそのままドラマチックに弾き出されることの驚き。何が起こったのかと思う間もなく、今度は美しく流麗なスキャット、ヴォーカリーズが続いていく。「えっ」という絶句状況の中で自分の気持ちが置いてきぼりをくらったまま曲は展開し、再び中間部はクラシック・ピアノ。今度はバッハの平均律。何だ、この世界観は・・・? 言葉に表せない凄さを感じた瞬間だった。5分程度の曲なのに聴き終わったあとに力が脱けた。

不思議な浮遊感を持った曲。そして、そのイメージはヒプノシスの不思議なジャケットにつながっていく。頭の中で上手く実体を結ばない幻想的な風景。ピアニストはジョン・タウト(John Tout)、そしてヴォーカルはアニー・ハズラム(Annie Haslam)この2人の衝撃的な登場の瞬間だった。

「キエフ(Kiev)」

ロシアを感じさせる曲。寒々とした冬景色が歌われる。ここでのメイン・ヴォーカルはベーシストのジョン・キャンプ(John Camp)。ただ、もちろんアニーもコーラス部分で歌っている。全体にはチャイコフスキー的な印象が強いが、中間部ではラフマニノフの「鐘」がしっかり引用される。ここでもヴォーカリーズは多用されていて印象深い。

「サウンズ・オブ・ザ・シー(Sounds of the Sea)~魅惑の海 」

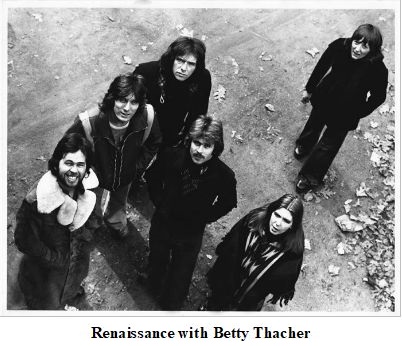

かもめが鳴く海の情景がサウンド・エフェクトとして導入され、曲の表情をより明確にする。ピアノがあくまで基調となった詩情豊かな曲。曲後半で静かにシンバルが奏でられるだけでドラムはほとんど入らない。『プロローグ』というアルバムが持つ水、海のイメージ、そしてどこか涼しげな(時に寒々とした)雰囲気は、収録曲に散りばめられた歌詞の世界にも表現されている。6曲中インストを除いた4曲の詩はベティ・サッチャー(Betty Thatcher)という女性のペンになるもの。彼女は元のヴォーカリスト、ジェーン・レルフの友人でオリジナル・ルネッサンス時代から関わり続け、新たに生まれ変わってから彼らの作品のほとんどの歌詞を作っている

「スペア・サム・ラヴ(Spare Some Love)~愛を忘れないで」

アルバム中一番明るい曲。アコースティック・ギターのカッティングに導かれてはじまる。このイメージが次作につながっていくと言える。リズムが強調されたパートとよりシャープなア・カペラ・コーラスの対比が見事。美しい。シングル・カットもされたが、全くバージョンが違っている。ベースの演奏がずいぶんと印象を変えている。長いことシングル・バージョンはCD未収録のままでイライラさせられたが、昨年(2018年)の再発でやっとボーナス・トラックに入った。普段メロトロンを使わないジョン・トウトだが、このシングルでは珍しく使用している。(国内盤EOR-10232)

このシングルは日本でも出ていて、B面には「プロローグ」が収録されていることが分かり、すぐにLPを買えなかった私はそれを買って我慢することにした。シングルには謳い文句として「クラシカル・エレガンスとネオ・ロマンの美しき歌!!」というコピーの言葉。そしてLPを購入した時にシングルは友人に譲った。しかし、その後この「スペア・サム・ラヴ」が別テイクだったことを思い出し改めてシングルを探索することになるが実際に再入手できたのはそれから20年以上経ってからだった。

「バウンド・フォー・インフィニティ(Bound For Infinity)~かもめは果てしなく飛んでいく」

「サウンズ・オブ・・・」にも似た感じの曲だが、ドラムが入らず、静かにパーカッションのみが漂うように添えられている。本作のドラム、パーカッションはテリー・サリヴァン(Terry Sullivan)。「プロローグ」の途中でもパーカッションだけの部分もあるので、純粋にフォークに聞こえてくる。そのあたりがこの時点でのルネッサンスの音楽性の特徴とも言える。今ではプログレッシヴ・ロックで括られているが、実体の見えない発売時点では、プログレッシヴ・フォークとかクラシカル・フォーク・ロックという不思議な呼ばれ方をしていたことを思い出す。

当時は70年代初頭にJUN(服飾メイカー)の「クラシカル・エレガンス」路線が流行で、TV-CMでもずいぶん流れていた。そのBGMにはEL&Pの展覧会の絵から「賢人(The Sage)」やFocusの3枚目から「ラヴ・リメンバード(Love Remembered)」などクラシカルなムードの音楽が使われたていたこともあり、変な言い方だがプログレが生活の中に自然と入ってくる時代だった。

クラシックの引用というそのスタイルは当時の洋楽状況に既に見いだすことが出来ていた。ひとつはスウィングル・シンガーズによるバッハをはじめとする古典音楽のスキャット化、ジャック・ルーシエ・トリオの「プレイ・バッハ」のシリーズもの。どちらもジャズのクラシック化として多くの人気を集めていた。そしてイージー・リスニングの分野では常套手段でもあった。

クラシックの引用を用いた音楽性と女性ヴォーカルの導入したロック・サウンドは、そうした時代に敏感に反応できたと考えられるのだが、実際そう簡単に上手くはいかなかった。

「ラジャ・カーン(Rajah Kahn)」

ラストはそれまでの曲調と一変する。エレキ・ギターと重いリズムが、インド風というか中東的な異国情緒を醸し出すラーガ・ロック。いくぶんフリーフォームなアニーのヴォーカリーズもまた違った味わいを見せ、魅力的だ。何度も曲の表情を変え、最後は唐突に終わる。アルバム構成的にいえば、オリジナル・ルネッサンスのファーストの最終曲として置かれた「Bullet(銃弾)」に、構成的にも音楽的にも似た感じがする。

作者でもあるマイケル・ダンフォード(Michael Dunford)は『プロローグ』にはコンポーザーとしてのみの参加だが、じつはオリジナル・ルネッサンスのキーボード・プレイヤーのジョン・ホークン(John Hawken)とはナッシュヴィル・ティーンズ(Nashville Teens)時代からのつきあいがあった。新生ルネッサンスの誕生に際してホークンから託されたものが多かったことも今では明らかになってきている。アルバム完成の影には、マイケルがいることもあり、オリジナル・ルネッサンスの音楽性を意識した展開の作品となったのだろう。

これまでこの「ラジャ・カーン」に関しては全く語られてこなかった印象がある。

正直に言えば私も最初聴いたときにはアルバムの中で違和感を覚えたのは確かだ。しかし、今となってはじつはこの曲の持つ重要性を大きく感じている。

その理由のひとつは60年代後半から70年代初めにかけて新しいロックが持っていた混沌とした世界観の確認と再現であるということ。彼らがプログレッシヴ・ロック・グループとして認識される要素を体現していると言える。繰り返しになるがオリジナル・ルネッサンスを踏襲している点だ。カーヴド・エア(Curved Air)のフランシス・モンクマン(Francis Monkman)をゲストに迎えVCS3(シンセサイザー)を導入したこともその裏付けだろう。

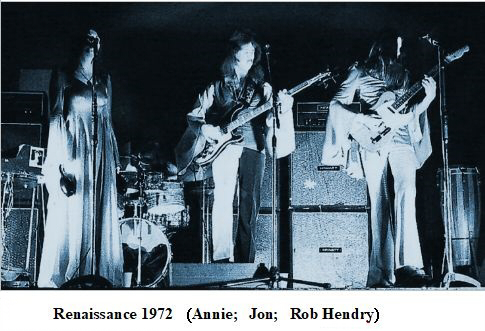

もうひとつはロブ・ヘンドリー(Rob Hendry)というギタリストの存在についてだ。彼についてもこれまでバンド内での印象が薄く、存在感がないという酷評を浴びてきたように思える。しかし、私は彼がいたからこそ、このアルバムは唯一無比の孤高のアルバムとなり得たのではないかというと肯定的に評価したいと思えるようになった。

最初の国内盤LPには「クラブ・ザ・マーキーで観た新生ルネッサンス」として平田良子さんの文章が添えられていた。少し引用すると、

「まず、一番舞台ばえするのはギタリスト。袖がフリルみたいにゆるやかに広がる黄緑色のラメのブラウスに真っ白いパンタロンを身につけた彼は、青い果実のような感じ。背がスラッと高くてプロポーション抜群。何故かテレくさそうにニコニコしてとても可愛らしい。はじめは、彼がストレートなロング・ヘアふりみだしてプレイする様にばかり気を取られていた。が、ハードな曲が2,3曲続いた後に、かつて日本でも発売されたアルバムで聞かれるようなビューティフルなサウンドに移ると、このバンドの基調はピアニストだな・・・・と思う。演奏曲目としては、ちょうど6月、7月にレコーディングを終えた後だったから、ニュー・アルバム「プロローグ」からのナンバーをほとんどやった。・・・(中略)・・・どれも、セミ・クラシカルな甘く美しいメロディーが耳に快く、コーラスも印象的だった。女性ヴォーカルのアニーは、深み厚みの点で欠けるところもあったが、スゥイートなさわやかさが魅力的だった。アルバムでもラストに入っている『ラジャ・カーン』も、なかなか迫力ある展開をみせた。前半はギターもベースも同じパターンをくりかえしくりかえし・・・・、そのうえタイトルそのままにエキゾティシズムあふれる旋律がすべっていく。アニーのヴォーカルも官能的な味をのぞかせる。後半、次第に盛り上がった演奏が熱いハーモニーとなってマーキーのうす汚い壁に響き渡った時、いつのまにか幻想の世界に誘われるような気がした。」

彼らがステージに立つ中でピアノを基調としながらも、ロブが中心となったハードな側面、そして「ラジャ・カーン」の素晴らしさを読み取ることが出来る。そう思ってアルバムを聴き直すと、「プロローグ」でのエレキ・ギターのカッティングを含めた展開は、その後のライヴで二度と再現されることはなかった。確かにギターの技術的な部分では物足りなさはあるものの、このアルバムにおいてロブのギターがバンドの性格の一部を担っていたことは大きな意味を持っている。

ショックだったのは独Repertoireが95年に2枚組でリリースされたアンソロジーの「Da Capo」だ。アルバム・クレジットにそれまでの歴代のメンバーの名を書き連ねることで敬意を払っているのだが、その中に何故かロブの名前はなかった。意図的ではないだろうが、その名前が落とされていたことに彼の存在感の薄さを改めて感じ、悲しい気分にさせられた。

今ではユーチューブで、初代ドラマーのジム・マッカーティ(Jim McCarty)がルネッサンス関係の貴重で珍しい映像を多々公開していて誰でも見ることが出来る。そこでは新生ルネッサンスに至るまでの変遷(transitinal line-up)の渦中にあったメンバーがその姿とともに明らかになっている。

その映像の中には、ダンフォード以下ニール・コーナー(Neil Korner)、テリー・クロウ(Terry Crow)、テリー・スレイド(Terry Slade)といった面々も登場する。彼らはオリジナル・ルネッサンスのセカンドにあたる『Illusion』で名前がクレジットされていた謎のメンバーだった。さらにその場面ではジョン・タウトが既にメンバーとなってピアノを弾いている。メインで歌う女性ヴォーカルは全くの別人でアメリカ人のビンキー・クロム(Anne-Marie Binky Cullom)だった。名曲「フェイス・オブ・イエスタデイ(Face Of Yesterday)」も歌っている。彼らはリハを重ねながらもアルバムを残せなかったという事実。そんなバンドは星の数ほどいたことは確かだが、長く謎だったルネッサンスであるだけに、徐々にその歴史が明らかになっていく様子は興味深いものがある。

そんな思いもある中で、在籍期間は短かったもののアルバムに参加し、正式メンバーだったロブ・ヘンドリーの役割に思いを馳せながら、これからもアルバム『プロローグ』は自分の中で大きな意味を持ち続けていくものと考えている。

落ち着いた開放感の中に潜む真意 『燃ゆる灰 Ashs Are Burnig』

英国では73年の発売(Sovreign SVNA7261)だが、日本では74年の5月20日に発売されている。前作同様原盤はソヴリンだ。前作を聞いた衝撃が忘れられず、発売日を待って国内盤を買ってきた。(EOP-80968)ただ、音楽雑誌等ではほとんど告知されることもなく、「New Music Magazine」5月号の新譜案内に記載されていたことだけが頼りだった。東芝の当時の広告では「ネオ・ハード・エポックの旗手」というコピーのマン(Man)の『万物流転』やフラッシュ(Flash)の『死霊の国』なんていうマイナーなところはちゃんと紹介されていたのに、なぜルネッサンスは無視されていたのだろうか。

さて『燃ゆる灰』だが、ジャケットにメンバー4人が見開きの表裏に写っている。前作と同じヒプノシスの手によるものなのに、前作のSF的な雰囲気は既になかった。そして同時にギターのロブもいなかった。ただゲスト扱いで、マイケル・ダンフォードがアコースティック・ギターとして全面参加している。

帯には「人呼んで水晶のサウンドとハーモニー ~ ヤードバーズの血筋を残しつつも、ひたすら清らかなそして古典的な美しさのみを追い求める孤高のルネッサンス」と紹介されていた。

プロデュースは前作ではマイルス・コープランド(Miles Copeland)だったが、ディック・プラント(Dick Plant)に交代している。

期待どおりのピアノ・ソロにはじまる「キャン・ユー・アンダースタンド(Can You Understand)」。バックのバンド・サウンドもより力強さを増している。途中にはハープシコードも用いて音色も多彩。3分近くなったところで、一度静寂がおとずれ、霧の中からコーラスが立ち上がる。このイメージはアルバムの中で何度か表れる。アニーの歌はアコギをバックにフォーク・スタイルだが、途中からのメロディーはさらにフォークダンスのように続いていく。このメロディーはロシア風だが、『ドクトル・ジバゴ(Dr.Zhivago)』という名作映画の挿入曲として音楽担当の巨匠モーリス・ジャール(Morris Jarre)が作ったもの。また、リチャード・ヒューソン(Richard Hewson)のアレンジでオーケストラも加わっているが、これも効果的。曲調がじつに明るく展開も軽快で間違いなく名曲だ。

「レット・イット・グロウ(Let It Grow)」

も明るい曲調で、ゆったりとした端正な作品。アニーの言葉の端が高音になる部分、歌うと厳しく難しいところだろうが、こちらが心地よくなるほど自然に発声出来ているのもすごい。後半のコーラスは格調高く聞かせる。

「オン・ザ・フロンティア(On The Frontier)」

は、最初からデュオ・ヴォーカル。ここではジム・マッカーティの作曲となっていて、まだオリジナル・ルネッサンスの影が感じられる。作詞はもちろんサッチャー。この曲はジム・マッカーティが新たに組んだシュット(Shoot)の唯一の作品(EMI EMA753 1973)でも取り上げている。

「カーペット・オブ・ザ・サン(Carpet Of The Sun)」

は、ライヴでも定番になっていて、ルネッサンスを代表する名曲になっている。太陽の光に溢れた幸福感漂う素敵な曲で、歌の間に導入される木管の音がじつに効果的。ポップスとしてもエヴァグリーン的な輝きを持っていて、カバーバージョンもある。

「港にて(At The Harbour)」

は、アルバム中見逃されがちになりながら、じつはとても重要な作品と認識できる曲だ。ドビュッシーの「沈める寺」にはじまるドラマチックさを持っているが、トラディショナルなバラッド感覚をじつにさらっと取り上げた感性は見事と言うほかない。詩情あふれる哀しい光景が目の前に浮かび上がってくる。

港にて(At The Harbour)

夜が明け、陽が昇り、

海は漂うガラスのようだ

潮汐は嵐に変わろうとしている

風の動きが速さを増す

女達は港で待っている

静寂に包まれ一人たたずむ

次の日もまた嵐

男達は海に

男達は網を広げ

樽の中のえさを用意する

かもめたちの忠告が響く

風は待ってくれない

海に集まった者達は

潮を待っている

雨のしぶきに半分目を閉じ

涙は それを隠すことが出来ない

船は、その帆が音を立てて壊れ

雨は無情にも降り続ける

油布はなびき、デッキは水浸し

船は傾き、そして回転する

雷鳴は港を取り巻く

女達は恐怖に表情を引きつらせ

身体を丸めて、時を待つ

空が晴れるのを祈りながら

吹きすさぶ風と高鳴る波が

ボートを破壊し

安全を裂き、命を裂き

わずかな望みしかない

木霊が港を包み

死を囁く

女達は残された者として

手を握り合い泣いている (詩 Betty Thatcher 拙訳)

フィッシャーマン・セーターをご存知だろうか。縄編みの柄を持つ厚手のセーターで日本でも流行した人気あるセーターだ。私も高校時代に着ていたのをよく覚えている。このセーターの由来について聞いたことはあるだろうか。

アイルランドのアラン諸島のイニシュモア島は小さな漁師の島だ。フィッシャーマン・セーターはその島で生まれた。その名の通り、漁師の仕事着としてのセーターなのだが、その編み柄は家庭ごとに全く独特の模様になっている。それだけ手間がかかっているし、見栄えもなかなかに美しい。

しかし、家庭ごとに違った模様にするには、それだけの理由がある・・・・その理由は漁に出た男たちが事故に遭った時、遺体で帰ってきたときには誰だか判別がつかないので、着ているセーターの柄でどこの家の男かを判断するためのものだった。すべて手編みだったので、もしもの時を考えながら家の中でセーターを編む女性の姿を思い浮かべるとどこか哀しさがつきまとう。

私は2006年夏にアイルランドに出かけた。その折にアラン島も訪れてみた。小さな島で寒々とした風景で本当に何もない草原と石造りの建物が続くだけのところだった。海岸線の多くは崖になっていて殺伐とした印象も受けた。そしてケルティック・クロスという独特の十字架があちこちに目がついた。ゴールウェーというアイルランド本島からイニシュモア島まで船で約40分だ。

船からおりて、島の土産物屋の老婆に今述べた話を聞いた。土産物としてそのセーターも売られている。話を聞いてすぐに思い出したのがこの「港にて」だった。その老婆は、訪れる者みんなに話をするのだろうから私だけが特別に聞いたというわけではないが、聞いた後に何となく周囲の風景が変わって見えてきたことを思い出す。

その時の旅行では、日本の女子高生が修学旅行でアイルランドに来ているのに出逢って驚いた。どうも繊維や衣料についての専門学校で、その勉強も兼ねているようだと聞いた。彼女らも同じ話をどこかで聞いただろうと想像する。気になるのは、その話を聞いて彼女らはどう思い、何を考えたのだろうかということだ。

ルネッサンスの歌詞を書くベティ・サッチャーはイングランドでも最南端であり最西端にもあたるコーンウォールに住んでいる。英国中央部とは違った環境、自然状況にあり、アイルランドとは海をはさんだ隣に位置している。ルネッサンスに海や水のイメージがあるのは、彼女のいる場所によるところが大きいのは間違いない。

米キャピトルは前作の高評価を受けて、この『燃ゆる灰』(Capitol ST-11216)もリリースしているのだが、ジャケットが謎だった。幾分不機嫌というか陰気な雰囲気のアニーが気になってしまうデザインになっている。仮に「港にて」の世界を取り上げて重要視すると、笑顔じゃなくこちらの方がいいのではないかと選ばれたのではないかと勝手に想像している。試しに、このアルバムを眺めながら「港にて」を聞いてみたらいい。

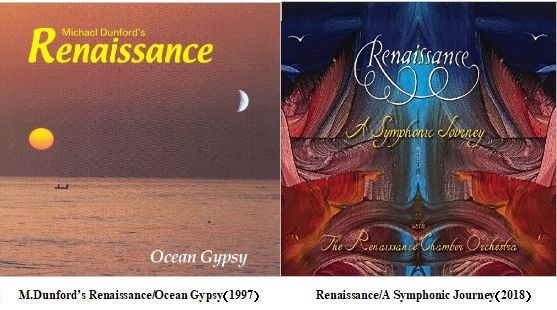

続いて「港にて」なのだが、95年にダンフォードがマイケル・ダンフォード・ルネッサンス(Michael Dunford’s Renaissance)名義でルネッサンスを復活させた。その2枚目の97年のアルバム『Ocean Gypsy』の中でも他の過去のレパートリーに混ざって「港にて」を演奏している。構成は『燃ゆる灰』と同じ「沈める寺」のピアノ演奏からはじまるのだが、中間部はストリングスを伴ってマイケルがギターを弾いている。ハーモニウムの導入もオリジナルと一緒だ。そこでのヴォーカリストはステファニー・アドリントン(Stephanie Adlington)なのだが、彼女もまたいい味を出していて、素晴らしい出来となっている。

そして、驚いたのは昨年2018年のルネッサンス名義の『A Symphonic Journey』で、アニーが久し振りに歌ったバージョンだ。「港にて」はライヴで取り上げられたことはほとんどなく、隠れた名曲となっていたのだが、再びアニーがこの選曲をしたことが以外に思えた。そしてその演奏がダンフォード・ルネッサンスのバージョンをなぞったアレンジになっていたことだ。まあ、オーケストラを加えると似た感じにはなってくるのだろうが、ここでは今は亡きダンフォードをリスペクトしているように思える。

この「A Symphonic Journey」に関して、私はアニーも元気で何よりという程度の軽い気持ちで聞いた。だが、このバラッドを歌う彼女の歌声は、若き日のそれとは全く別ものだった。むしろこの歳になってこの歌を歌うためにこの曲が用意されていたのではないか。そんな思いにさせられた。改めて歌うにふさわしい老練さを身につけたアニーの凄さが改めて感じられ、不覚にも涙がこぼれた。

『燃ゆる灰(Ashes Are Burning)』

前曲から嵐の音とシンバルの響きに導かれタイトル曲「燃ゆる灰」がはじまる。12分近い曲だが、全体は2つのパートに分けて考えられる大曲でもある。ピアノがメインながらもオルガンも導入していることで新鮮さが際立つ。「燃える残り火を想像して・・・」と歌い出すセカンド・パートでは、ギターにウィッシュボーン・アッシュ(Wishbone Ash)のアンディ・パウエル(Andy Pawell)がゲストで参加し、彼らしい素晴らしいソロを聴かせる。新生ルネッサンスがメンバー的に落ち着き『プロローグ』を完成させるまでに奔走したのは、マネージャーであり、プロデュースも担当したマイルス・コープランドであることが明らかになった。彼はウィッシュボーン・アッシュのマネージャーでもあったことから、ここでのセッションが実現したわけだ。

最近公式に発売された『DeLane Lea Studis1973』は『燃ゆる灰』のアルバム発表直後のスタジオ・ライヴだが、そこでもアンディが参加している。さらにバック・ヴォーカルにアル・スチュワート(Al Stewart)も参加しているから驚きだ。このスタジオ・ライヴは、本来は大きな会場で行う予定でいたものが、73年末の世界的なオイル・ショックの影響からスタジオでの録音になったらしい。この方が当時の彼らの演奏がよりダイレクトに伝わってきてありがたい。(この作品では、「港にて」も演奏しているのでさらに興味深い!!!)

こんなに偏ったルネッサンス原稿なんてどうなのかとどこか躊躇しつつも、いつか彼らについて抱いていた思いを明らかにしたいと考えていた。本当は、元ヤードバーズ(Yardbirds)の冠がついたために大きな苦労を強いられたオリジナル・ルネッサンスから、新生ルネッサンスのアルバムも個別に取り上げ、どこからどこまでが本家で、分家の作品が何で、アニーのソロ名義がどれだけあって、明らかになったライヴ音源の整理も・・・などと考えていたのだが、まずは自分の中の思い出と考えを優先させてもらった。

同じバンド名を引き継ぎながらも、それまでのメンバーが全員入れ替わっているということは衝撃的な謎と言っていい。メンバー変遷はもちろんのこと、デヴューの経緯とセカンド『イリュージョン』の発売経緯、『運命のカード』の裏のポートレートや『お伽噺』の2種のジャケット・デザイン等の不思議など、まだまだ彼らの歴史に関して明らかにしていきたいことはいろいろと挙げることができる。その中で一番の謎は、「バンド消滅、新生、解散、再結成」というこの50年間の流れなのかも知れない。

当時、以前のアルバム(日本ではビクター/エレクトラから出ていた)を実際に耳にできるまでにはずいぶん時間がかかった。『プロローグ』が出た時点で、ジェーン・レルフをフロントに置いたオリジナル・ルネッサンスは既に廃盤で、簡単に聞くことは出来なかった。そのことも今では懐かしい思い出で、CDの時代になってもう30年を越え、すぐに彼らの音源が手の届くところにあることはとてもありがたい。

キース・レルフとジム・マッカーティが中心となったそのオリジナル・ルネッサンス、さらには後年イリュージョンとして甦る経緯についての詳細はまた別の機会に改めよう。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第14回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 前編 ~ 共に(Together)、今を生き(Now)、いつか幻へ(Illusion) ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第14回は、キース・レルフが率いた第1期ルネッサンス~イリュージョンをディープに掘り下げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第15回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 後編 ~燃えているものは灰にあらず、キャンドルの醒めた炎~ オリジナル・ルネッサンスの回答としてのイリュージョン From “Ashes Are Burning” To “Candles Are Burning” 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第15回は、キース・レルフにフォーカスしたコラムの後篇をお届けします!

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!