COLUMN THE REFLECTION 第18回 英国Dawnレーベルの秘宝たち① 今改めて評価したいジョーンジー(Jonesy)~決して表舞台に出てくることがなかった不遇のメロトロン・プログレッシヴ・ロック・バンド 文・後藤秀樹

2019年10月4日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム

タグ:

◆英国Dawnレーベルの秘宝たち① 今改めて評価したいジョーンジー(Jonesy)~決して表舞台に出てくることがなかった不遇のメロトロン・プログレッシヴ・ロック・バンド

最近手にする音楽雑誌は、記事や特集に気になるものがほとんどなく、過去の音源の再発関係の広告ばかりが気になるといった具合。ちょっと寂しい。

かつては、洋楽系音楽雑誌はかなり出版されていて可能な限り目にしたものだった。雑誌内に紹介された記事を含め眺めるものすべてが気になって、書かれている情報を読んでわくわくした。アルバムを買ってきたら、そのライナーノーツを含め、ジャケットの隅々まで文字情報を追いかけたものだった。

今では年を重ねてきてそれなりの知識や経験値が増えてきただけのことだが、それらはかつての音楽雑誌で培ったものだった。今の若い方々は音楽誌や媒体に何を期待しているのだろう。本当に、配信される音だけで満足しているのだろうか?

◎画像1 Jonesy

まだレコードがその主流だった時代、キング・クリムゾンやイエス、EL&P等に夢中になればなるほど、他にも無名ながら秘宝が隠れていることがわかり、とても気にかかるようになった。何度もコラム内で書いてきたとおり、雑誌で見かけたバンドはFMにリクエストしかけてもらうことで、取りあえず溜飲は下げた。しかし、次の段階として日本ではなかなか手に入らない作品、特に英国のマイナー・レーベルが気になってくることになる。

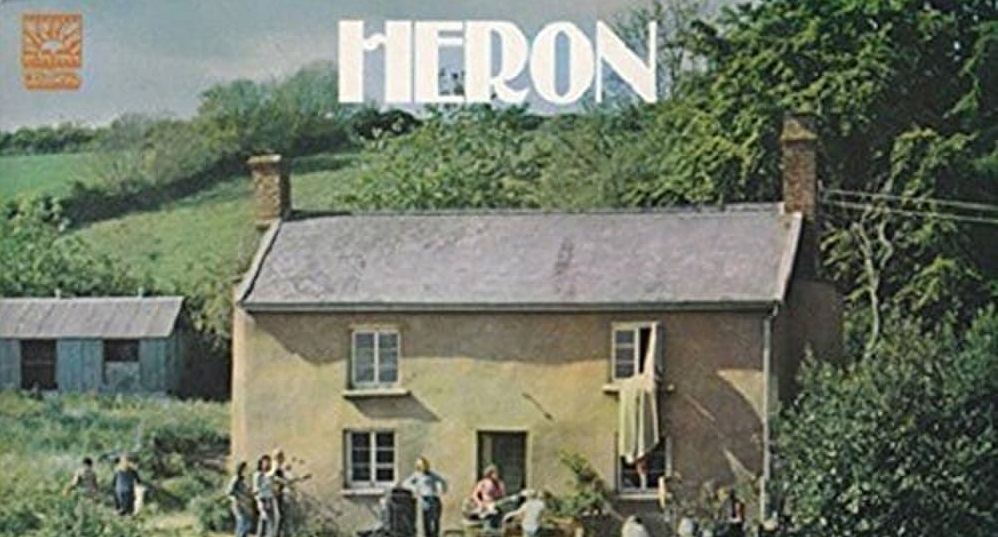

◎画像2 当時垂涎だった一連の廃盤群

当時、一番聞いてみたかったのは、Vertigoの1970年のグレイシャス!(Gracious)とアフィニティ(Affinity)、Neonのインディアン・サマー(Indian Summer)。Dawnのクワイエット・ワールド(Quiet World)とタイタス・グローン(Titus Groan)等々。どれも日本盤でも出ていたことが分かり、レコード店で注文してみたりもした。今考えると無謀なことだが1975年頃のことだから、まだ何とかなるのではないかと思った。まさに「無理な注文」だった。

自分なりにレーベルごとのリスト作りをし、原盤は無理にしても米国盤でリリースされていて安く手に入りそうなもの、国内盤が出ていて何とかなりそうなものを調べていった。調べる資料が限られているだけに、あまりにも空欄の多いお粗末なリストではあったが、当時は真剣になって作成したものだった。そうすることで、苦労しながら上記のレコードは手に入れることができた。クワイエット・ワールド以外は米カット盤だった。が、その頃は、それで十分に満足していた。

時代がレコードからCDに切り替わったことで、それまで日本では契約の関係で発売出来なかったといわれた作品が輸入CDとして次々とリリースされ、手軽に聞けるようになった。しかもそれらのほとんどがレコードよりもずっと安く手に入るようになったことを考えると隔世の感がある。(カケレコの中古盤で検索をかけてみたら、上記5枚のどれもが1000円以下だった。ちょっと複雑な気分・・・)

改めて時代を振り返ってみると、1973年暮れのオイル・ショックで国内のレコードのリリース状況が厳しくなっていった。当然まず取られた措置が値上げ。1800円~2000円だったレコードの価格が2000円~2300円に上がった。それでも、レコード会社が売れると踏んだレコードは再発を含めて何とか出してもらえるが、無名なものは無視された。または、出てもシングル・ジャケットに裏に解説だったり、カラーは表だけで裏はモノクロにされたりと受難の時代だった。

これは、本当かどうか確認していないのだが、原料不足のため売れ残ったレコードを回収して溶かし、再利用していたという話もあった。再利用はいいのだが、そのために溶かされたレコードが一体何だったのかを考えると、頭が痛くなってくる。

当時の音楽雑誌ではそんな国内盤事情の一方で、ジャケットが素晴らしい(もちろん内容の良さが前提だが)国内未発の輸入盤を紹介するレコード店の広告が目立つようになった。ジェネシス(Genesis)やレ・オルメ(Le Orme)といった(当時はまだ日本では広く知られていない)バンドの、それまで出された原盤のカタログが掲載され私にとっては垂涎ものだった。その中でとても気になったのが、英国盤のJonesy(ジョーンジー)とFruupp(フループ)だったことを思い出す。どちらもDawnが原盤のそそられるジャケットが並んでいた。その中でもJonesyの2枚目にあたる『Keeing Up・・・』を聞いてみたいという思いが募った。

Dawnレーベルというのは、現在に至るまで私にとっては興味尽きない英国レーベルのひとつだ。かつて自分のミニコミで扱ったことがあったのだが、是非このコラムでも取り上げてみたいと考えていた。

今回、まずはメロトロンを中心としたバンド・アンサンブルが素晴らしく、大好きで思い出深いJonesyについて、当時の国内盤リリース事情も含めて進めていきたい。

◆まずは、修学旅行で『Keeping Up・・・』を入手した思い出から

74年の11月、高校の修学旅行があった。目的地は京都であったものの国鉄のストの関係から帰路の東京で1泊することになり、その日は東京の自由時間が可能になった。予定外の日程だったが、私は迷わずその時間を利用してレコード店を巡ることにした。行き先は雑誌の情報から新宿と東中野と決めた。その計画を同じクラスの友人に話すと、「特別、他に行きたい所もないから連れて行ってくれ。」と2人に言われ一緒に行くことになってしまった。まさかの展開でこれが大きな間違いだった。

何せ私は東京に行くのはその時が初めて。文字通りの「お上りさん」だ。新宿には着いたものの目的の店はその住所だけが頼りだった。当然道に迷ってしまい、なかなかたどり着かない。私についてくるだけの彼らは途中でイラついて悪態をつき始めた。やっとの思いで一軒の店にたどり着き、目的のJonesyの『Keeping Up…』を見つけて手に取り、それまでのイヤな時間から至福の時になった・・・と思った瞬間。「そのジャケットいいな。俺もそれが欲しい。」と友人が言い出した。棚にはJonesyが3種類とも並んでいたものの、それぞれが1枚ずつ。私は彼に、苦し紛れに「こっちの方が新しい盤だぜ。」と『Growing』を勧めたが、どうにも譲らない。取り合いになりそうになった時、その様子に店員が気づいてくれた。「まだ在庫があるよ。」と引出しを開けて見せてくれた。ほっとした。と同時に、びっくりした。何とJonesyの3種類のアルバムが各10枚位ずつ在庫として揃えられているのを見てしまったのだから。

◎画像3 Jonesy レコード・ラベル

取りあえずその場を乗りきり、「また道に迷ったら困るから・・・」と理由をつけてそこで別れ、別行動を取ることにした。不思議なもので一人になってからは、その後は新宿の他の店も、東中野の店へも道に迷うこともなく順調に向かうことが出来、何枚か目的物を購入することが出来た。

その時買ってきたのは、Jonesy『Keeping Up…』,Tim Buckley『lorca』,BJH『Early Morning Onwards』,Sparks『Kimono My House』Pearls Before Swine『One Nation Underground』。さすがに小遣いの中からだったので限られたものでしかなかったが、その時の私は満足していた。

修学旅行で同じようにレコード店めぐりをしたという思い出を持つのは私だけだろうか・・・ただその時の経験から、現在に至るまでレコード店にいく時は基本一人で!という方針なのだが、これについては多くの方が同意してくれることだろうな・・・と思う。

余談だが、この時入手したBJH(Barclay James Harvest)のアルバムの冒頭「Early Morning」のメロトロンの儚げなイントロを聞く度に、翌朝東京で見た鈍色の夜明けの情景を思い出してしまう。

その時には年明け(75年1月)にはテイチクの国内盤でJonesyの『Growing』とGravy Trainの『暗黒の世界へ(Staircase To The Day)』が出るという情報はつかんでいた。さらにDawnがシリーズ化され、Fruuppの『知られざる伝説(Future Legends)』なども続いて10枚がリリースされるというので楽しみにもしていた。ただ、先ほど述べたとおり無名バンドの国内盤リリースとなるわけだからジャケットには期待できない。それで、一番印象的で美しいジャケットに思えた『Keeping Up…』だけは原盤で欲しいと考えた。思い返してみると、友人も偶然初めて見たにも関わらずその場で手に入れたいと思ったほどだから、きっと誰の目にも魅力的なジャケットとして映るのだろう。

この後Jonesyについて国内盤で出された順番に触れていきたいと考えているので、そのつもりで読んでいただきたい。

◆国内盤としてのデヴューLP『Growing』(本国では3枚目)の思い出

◎画像4 Jonesy/Growing

Jonesyの日本でのデビュー(1975年1月25日)は、本国での3枚目『グロウイング(Growing)』だった(UPS-621-YD)。テイチクが<Dawn Parsonal Rock Series>として全10枚リリースした中の「第2集」だった。発売日当日、レコード店に買いに行った。いつも見る新譜のコーナーに同時に出されたグラヴィー・トレイン(Gravy Train)はあったものの、肝心のジョーンジーがない。「まさか、もう売れてしまったのか・・」と思いながらも、尋ねようとカウンターに寄っていくと、その横のプレイヤーに黒いジャケットがある。何とそのレコード『グロウイング』がターンテーブルにのり、店内で鳴り響いていたのだ。当然、1枚しか在庫がないから「今、かかっているこのレコードを下さい。」と言うと、店員はすごく意外そうな顔をして渋々包んでくれた。まさか、こんなマイナーなレコードが発売日当日に売れるなんて思わなかったのだろう。ただし、予想した通り、シングル・ジャケット仕様で裏は解説だった。

原盤は73年9月~10月に録音され、73年11月に発売されている(DNLS 3055)。メンバーは2作目『Keeping Up…』と変わらないものの、プロデュースをルーパート・ハイン(Rupert Hine)に任せたことで、ずいぶんタイトでカッチリとした曲調が印象的なアルバムに仕上がっている。また、サポート・ミュージシャンにパーカッションにモーリス・パート(Maurice Pert),クラヴィネット、シンセにケン・エリオット(Ken Elliott),エレクトリック・サックスにバーナード・ハグレイ(Bernard Hagley)を迎えているというのもこれまでとの大きな違いだ。パートはブランドX(Brand X)をはじめ数多くのアルバムに参加、ハイン関連の作品への参加も多い。エリオットはセヴンス・ウェイヴ(Seventh Wave)、ハグレイはトランキリティ(Tranquility)のメンバーだった。(でも、そこではベーシストだったはず)

A面は、ジャケットの黒の世界の中でオレンジの光を追いかけるような、まるでスパイ映画のサントラのような緊張感ある「キャン・ユー・ゲット・ザット・トウゲザー(Can You Get That Together)」にはじまる。2部に構成された「ワルツ・フォー・イエスターディ(Waltz For Yesterday)」ではおっとりした曲調から後半のギター・ソロまで、バックのストリングスをサイモン・ジェフ(Simon Jeffes)がアレンジを担当して効果を生んでいる。しかし、アルバムのハイライトは続く「ノウ・フー・ユア・フレンズ・アー(Know Who Your Friends Are)」だろう。コンセプトの中心がアコースティック・ギターの響きという意外性を持ったシャープなナンバー。中間部での静かな叙情性は前作の世界を踏襲しているが、曲としての完成度はより高まっている。

★音源資料A “Jonesy/Know Who Your Friends Are”

B面に移るとアルバム・タイトルの「グロウイング(Growing)」、「ハード・ロード(Hard Road)」と続くが,これがまた意外なほどにメロディアスでポップな曲調。演奏はアルバム前半同様に素晴らしい。特にギター・ソロとリズム・セクションのキレの良さは特筆もの。ただ、電気を通したトランペットは個人的にはそれほど面白くはない。

問題はラストの「ジョーンジー(Jonesy)」。12分近く続くフリーフォームな演奏。完全にフリー・ジャズの展開だが、ベースにはコンポーズされたストリングスがあるので、そのベースとなるフォーマットはあるのだろうが、やはり聞くには若干の忍耐が必要かも知れない。曲のタイトルにバンド名を持ってきている真意は一体何なのだろうか? ずっと考えてきたが、謎のままだ。

本作の評判は良く、現在も続くモントルー・ダイアモンド・アワードを受賞したと紹介されてきた。日本では紹介されることもない賞だけによく分からない。ただ、過去の受賞者にはクリムゾン、スティーヴィー・ワンダー、ボブ・ディラン、キャロル・キングなんかもいる。

◆『紅薔薇刑』と題されたセカンド・アルバム『Keeping Up…』は、やはり彼らの最高作!

◎画像5 Jonesy/Keeping Up…

東京で原盤を入手できたことが嬉しくて、帰宅してからジャケットを眺めながらとにかく繰り返し聞いた。私にとっては今でも思い出の一枚である。国内盤は75年3月無事に発売された(UPS-629YD)しかし、予想どおりのシングル・ジャケットで裏に解説。しかし、もっと驚いたのは印象的なジャケットの印刷が粗いことだった。薔薇の花びらの赤がベタッとなってしまっていて、全く別ものに見えた。

原盤は73年3月に録音され、5月に発売されていた(DNLS 3048)。期待をこめて最初に聞き,期待通りに素晴らしかったこの作品は間違いなく彼らの最高傑作である。彼らの最大の武器はジェイミー・カレスの弾くメロトロンにある。しかし、この作品ではストリングスも導入し、メロトロンと同時使用している。メロトロンの魅力は私もまずクリムゾンで知り、その後たくさんの作品で使用されているのを聞いてきたが、オーケストラやストリングスの代用品と思ってはいなかった。英国でオーケストラ・ミュージシャンの組合がメロトロンによって自分たちの仕事が奪われるとストを行った事実を知って、何か違うでしょう・・・と思ったものだった。

それだけにアルバム冒頭の「仮面劇(Masquerade)」彼らの使用法はまさにメロトロンとストリングスが双方じつに効果的に導入され、これが一つの理想型と確信した。そのストリングスのアレンジは何とレイ・ラッセル(Ray Russell)というのが驚きだった。

★音源資料B “Jonesy/Masquerade”

収録された全8曲中、長尺の1曲を除いてどれも素晴らしかった。ここで新たに加わったベース、ヴォーカルのジプシー・ジョーンズ(Gypsy Jones)とドラムスのプラグ・トーマス(Plug Thomas)のリズム隊と、新戦力のアラン・ボウン(Alan Bown)のトランペットもじつに効果的な貢献が見られた。

アラン・ボウンは、この前にIslandから自らのバンドとして2枚のアルバム(『Listen!』、『Stretching Out』)を出し,それ以前にもアラン・ボウン・セット(Alan Bown Set)として長く一線で活躍していたのだから,Jonesyへの参加は英音楽誌のニュースでも伝えられていた。マイルスばりのエレキ・トランペットの評判ばかりが先行した感があるものの、オーソドックスな使用のほうがずっと効果を上げていたと思われる。

曲は、「日没と星(Sunset And Evening Star)」「詩(Song)」という牧歌的でメロディアスな掌編、「仮面劇(Masquerade)」「子供たち(Children)」の構成力を感じさせる曲、曲のつなぎとして導入された「予言(Preview)」「デュエット(Duet)」、そして「クエスチョンズ・アンド・アンサーズ(Questions And Answers)」、さらに不思議なフリーフォーム「クリティーク(Critique with Exceptions)」の全8曲。3枚目でも「ジョーンジー(Jonesy)」で感じられた違和感がこの「クリティーク」にもある。しかも歌詞まで付いていて、世の中の批評家に対するシニカルな批判がテーマになっていることがうかがえる。それに対するひとつの結論がジャケットの「紅薔薇刑」(!) のデザインということなのだろうか?

ただ、この作品はジャケットが雄弁に伝えているように今も静かな炎を燃やし続けているような魅力を持ち続けている。どうも、小粒なクリムゾンのように語られることが多く残念なJonesyだが、ここに聞かれる叙情的な音世界は英国プログレッシヴ・ロックのひとつの形としてもっと認識されることを願いたい。(そうそう、同じアルバムを一緒に買った例の友人だが、学校に戻ると「あれ、スゲーよかったな。」とわざわざ伝えに来たことも付け加えておく。)

◆何と、輸入盤ジャケット仕様で発売された本国デヴュー作『黙示録(No Alternative)』

◎画像6 Jonesy/No Alternative

結局日本では、Jonesyの3枚のアルバムは本国でのリリースとは全く逆となり、デヴュー作が最後のリリースとなった(75年後半発売 UXP-632-YD)。しかし、「果報は寝て待て」と言わんばかりの輸入ジャケットを使用しての発売となった。これが出来るのならば、最初からやって欲しかったというのが当時の思い。(テイチクの輸入ジャケット仕様に関しては次回コラムで詳しく紹介する予定)

モノクロの線書きが基本となったイラストが印象的だが、後年ベルギーのイソポダ(Isopoda)のアルバム『折句(Acrostichon)』のジャケットがずいぶん似た雰囲気を持っていた。(後にジャケットが替わった覚えがあるが、近年のマーキーからの紙ジャケ再発ではオリジナルで出されていた。)そちらも面白い音楽性だが、カラフルでシンフォニックな趣の作品だった。それに対し、このJonesyの『黙示録(No Alternative)』は、少々地味で音楽的にもモノクロ的な印象が強いと言えるだろうか。

◎画像7 Isopoda/ Acrostichon

古(いにしえ)の楽隊のパレード音楽で幕を開けるタイトル曲から、かなり無理のかかったメロトロンの使用と固いベースの音に驚く。そしてヴォーカルの印象もどこか稚拙に聞こえてしまう。Jonesyの中心メンバーはギターのジョン・エヴァン・ジョーンズ(John・Evan-Jones)とメロトロン,キーボードのジミー・カレス(Jimmy Kaleth)だが、この最初のアルバムのリズム・セクションは本作のみ参加の2人、ヴォーカル、ベースのデヴィッド・ポール(David Paul)、ドラムスのジム・ペイン(Jim Payne)となっている。録音は72年の5月にロンドンのコマンド・スタジオ(Command Studio)で録音されている。プロデューサーはビリー・ケネディー(Billy Kennedy)で、彼は同時期にスタッド(Stud)のアルバムも手がけている。そして、エンジニアにはアンディ・ヘンドリクソン(Andy Hendrikson)だ。以前に触れたQuatermassの唯一のアルバムのプロデュースを手がけた彼として紹介したが、ここでもその名前が見られる。原盤発売は72年10月(DNLS 3042)。

ギターを弾きまくるジョン・エヴァン・ジョーンズの姿勢は3作品通じて共通しているが、それ以外の部分ではやはり大きな違いがある。それは、このアルバムが「環境汚染」という社会問題をテーマに掲げたトータル・アルバムになっていることに起因しているかも知れない。2曲目の「聖所の門(Heaven)」は静かな曲だが、この後2枚目で存分に聞ける叙情性とは質感が違っている。歌詞はクリムゾンの「風に語りて(I Talk To The Wind)」によく似ている。3曲目の「時代の英知(Mind Of Century)」は世の中が機械に支配される近未来を憂いているようだが、40年近く経た現在ではAIが人間を支配する恐怖と置き変えることも可能かもしれない。

B面に移って「人々の疑惑(1958)」はヘヴィなハード・ロックでヴォーカルもコーラスもシャープになるが、やはりメロトロンとベースの音がとても気になる。逆説的な言い方になるが、メロトロンがリズムを強調してリード楽器に転じると少々うるさく感じられるということをこのアルバムに学んだ気がする。続く「環境汚染(Pollution)」が始まると、本来的なメロトロンのふわっとした音がバックに漂ってきてほっとする。ただ歌詞のテーマはそのタイトル通り重いものだ。アルバム・ラストは「未来への飛翔(Ricochet)」だが、曲調が洗練されていて気持ちのいいナンバー。最後にはアルバム冒頭同様、楽隊音楽が再度表れて消えていく。かなりトータル・アルバムとして意識を強く制作したことが分かる。

★音源資料 C Jonesy/Ricochet

「未来への飛翔(Ricochet)」は73年1月にシングルとして発売されたが、それはヨーロッパ初の4chという触れ込みで出されたもの。もちろん最後のSEはカットされ後半部は別に編集されている。B面の「Everyday’s The Same」もシングル・オンリーだったが、現在では両曲ともにボーナスとしてCDに収録されている。

◆Jonesyの3枚を改めて聞き終えて

今回は国内発売順に逆に聞いてきたわけだが、3作品が各々異なった肌合いを持っていることを改めて確認する結果になった。1枚目は実験的な側面も持ち、まだ生硬さが感じられる作品。2枚目は恐らくプログレ・ファンに一番受け入れられるだろう叙情性と曲構成、さらにはジャケットの素晴らしさもあって彼らを代表する作品となっている。3作目はプロダクションの勝利で、演奏技術に格段の進歩が見られる。ルーパート・ハインの力でモダン・ポップの入り口につかまっているようにも思える。

ただし3枚のアルバムを並べてみると、タイトルはともかく、Jonesyのバンド名のロゴが右下の同じ場所に位置づけられていて、そこに一貫性を感じマニア心をくすぐられるのも事実。

よく、クリムゾンと比較されたものだが、そこでは『Lizard』期の影響下にあるといういい方がなされている。メロトロンの大胆な導入はもちろんだが、クリムゾンの「Lizard組曲」でマーク・チャリグ(Mark Charig)やニック・エヴァンス(Nick Evans)という管楽器を取り入れたところと、Jonesyでのアラン・ボウンの参加による編成の類似も挙げられるだろう。Jonesy自身もクリムゾンやイエスの影響に関して語っている部分もある。アルバム構成では、長尺のフリー・インプロビゼーションを聴かせるところは、『宮殿』の「ムーンチャイルド」や『ポセイドン』の「デヴィルズ・トライアングル」になぞらえたとも言える。(ただそれが、十分に効果をあげたかどうかは難しいところだが。)

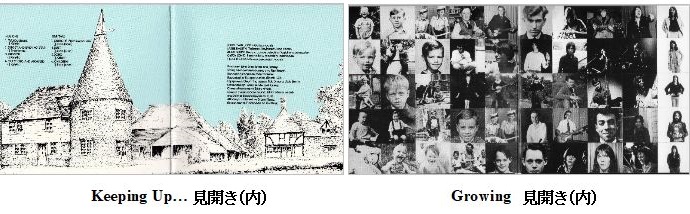

◎画像8 Jonesy/Keeping Up…;Growing 内ジャケット

今では3作品ともに何度も紙ジャケ化を繰り返しているので、音もそうだが、ジャケットの細かい部分まで目に出来るのはありがたいことだ。しつこいようだが、国内盤LPではシングル・ジャケットでの発売だったので、『紅薔薇刑(Keeping Up・・・)』では内側の英国田園の家屋のイラストも、裏ジャケットのメンバー写真もなかったわけだ。『グロウイング(Growing)』では、内ジャケットにメンバーの幼少期からの写真が多数散りばめられて、タイトルとの関係性もあったわけだが、それさえも国内盤では感じ取れない。

私は、肝心の音さえあればそれでいいというほど割り切りが出来る世代ではないだけに、今後も過去の作品が出される折には,そうした部分を大切にして欲しいと切に願っている一人である。

◆その後のジョーンジー(Jonesy)

◎画像9 Ray Thomas Solo 2作

結局3枚のアルバムを残し、Jonesyは消えてしまったかと思われた。しかし、ジョーンズ兄弟はムーディー・ブルース(Moody Blues)のレイ・トーマス(Ray Thomas)に招かれ彼の2枚のソロ・アルバム(75年・76年)に参加している。ムーディー・ブルースの『セヴンス・ソジャーン』が72年11月に発表された後、ムーディーズの各メンバーがソロ・アルバムを次々と発表していた時期だ。レイ・トーマスは、曲のリハーサル用のデモ録りを行ったエスケープ・スタジオ(Escape Studio)でジョーンズ兄弟と出会ったという。(Jonesyの2,3枚目が録音されたスタジオ、この後紹介する4枚目も同様) 『樫の木のファンタジー(From Mighty oaks)』に添えられた小倉エージさんのライナーでは、ジョーンジーとして日本でもアルバムが2枚紹介されてきていることが触れられている。国内盤として『黙示録』が出される前という時期が浮かび上がってくる。レイ・トーマス自身このソロは、同じスレッショルド・レーベルのニッキー・ジェームス(Nicky James)との共作のような格好だったが、このジョーンズ兄弟を含めたセッションが「新鮮な息吹を与えられ、それが刺激となり、すべてが上手く運んだ。」と満足して語っている。その事実が嬉しい。

◎画像10 Jonesy/Sudden prayers make God jump…

驚きは2003年に突如登場した『Sudden prayers make God jump…』というアルバム。Night WingsというレーベルからCD、LP両フォーマットでリリースされたが、これが74年に録音されていたという未発表の4作目だった(NWRCD 01)。プロデュースはジョーンズ兄弟だが、キーボードにケン・エリオット、サックスにバーナード・ハグレイという『Growing』からつながるメンバー。ドラムスにはデヴィッド・ポッツ(David Potts)が参加している。

Night Wings自体、再発専門のレーベルでもあり、アルバム内側に詳細なライナーとメモラビアが掲載されている。中でも各アルバムを中心にジョン・エヴァンが解説していることが興味深い。それによるとこの作品は、「神経衰弱」の男の内的世界を描いた特殊な作品であるということだ。だが、構成はしっかりとしていて幾分ダークになった印象を受ける。演奏面では安定しているが、エリオットのキーボードと、ハグレイのサックスが加わると過去3枚との変化が見て取れる。明らかにフルートも加わっているのだが、誰の演奏だろう? 3曲目では、メロトロンもしっかりと導入されそれまでの彼ららしさも感じられる。最終曲「Anthem」は、アルバムの物語の結末であると同時に、彼らの活動の終了宣言のようにも思えて感慨深かった。この曲はジョン・エヴァンの71年ソロ作『Collage』にも収録されていたラヴリーなナンバーだ。

ただ、この時のリリースはカセット音源と言うことで音質には難があった。その後正式なマスターが見つかって、新たにリリースされたというのだが、私は現物を未だ目にしていない。

◎画像11 Compilation

Jonesyもその後雑誌等で紹介されることも全くない中で、私は年に数回3作品とも聞いていた。2007年には英Esotericから『Masquerade-The Dawn Years Anthology』(Esoteric ECLEC 2009)という2枚組が発売され、これはとても便利なコンピレーションだった。彼らの3作品のすべてが収録され、シングル両面も収録、短いものだが未発表だった『黙示録』時のセッション音源も1曲、「Reprise」が含まれている。音質・音圧の方もよく出来ていて、最近ではそちらを良く聞いている。彼らの編集作はもう1種1枚ものだが『Ricochet~Pioneering In 1972-73』(Cherry Red/el ACMEM 104CD)も出されている。

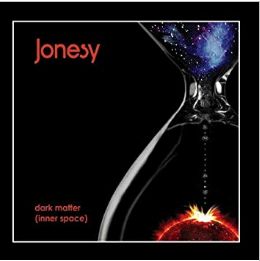

◎画像12 Jonesy/dark matter

そして、2011年全くの新譜『ダーク・マター(Dark Matter-Inner Space)』が届いてしまった(Jonesy Records GBK8L1 100001)。「届いてしまった」と書いたのは私自身の中の戸惑いだった。それは新録音だったこともあり、これまでそうした多くのバンドの例を見ることで味わってきた思いが交錯する微妙な気分であった。あまり楽観的に構えず聞いたのが幸いした。結果として思ったとおりさほど感心する出来とは言えなかった。

メンバーはトレヴァー(ジプシー)を中心に、プラグ・トーマス、アラン・ボウン、ジェイミー・カレスの黄金期の4人。とはなっているものの、ボウンは最後の1曲(ボーナス・トラック)で聞けるのみ。他のメンバーの演奏もどこか信用できない。サンプリング音で過去の音源を利用しているだけのような気がしてくる。メロトロンの音色も聞こえてくるものの、残念なことにトレヴァーのダークなヴォーカルが被さることで周囲の景色を変えてしまう。1984年に音楽を引退し、心理学者へと転身したジョン・エヴァンは不参加だった。

◆ジョン・エヴァン-ジョーンズについて

ジョーンズ兄弟はカンタベリー出身。家族がオーストラリアに移住した頃から兄弟は64年にバンド活動をはじめ、ごく初期に既にタスマニアのチャートにランクされるようなヒット・シングルを作成した。その後、69年に弟のジョン・エヴァンが英国に戻り、音楽活動を行うが曲を創るものの発表の機会はなく、不遇の中でスタジオ・ミュージシャンとして過ごしていた。セッションに参加したのはトム・ジョーンズ、ダスティ・スプリングフィールド、ペトラ・クラーク、ニュー・シーカーズ等々。他にもロリー・ギャラガー(Rory Gallagher)やジェフ・ベック(Jeff Beck)のレコーディングに参加していたというから驚く。その後、71年ジェイク・ホルムス(Jake Holmes)のツアー・メンバーをする頃から少しずつ運が開けてきた。(ホルムスはツェッペリンの「Dazed And Confused」の作者として大きく認められる)その頃、トレヴァーも英国に戻って音楽活動を行うようになる。

◎画像13 Anno Domini/On This New Day

そして兄弟が揃っての活動として、よく知られているものはアイルランドのバンド、アンノ・ドミニ(Anno Domini)への参加ということになる。彼ら唯一のアルバムはジョーンズ兄弟の参加する前に既に完成していた。独Polydorから出された同アルバムのジャケットに写った3人の姿とクレジットがレコーディングに参加した正しいメンバーによるものだ。

アンノ・ドミニのメンバーは、ヴォーカル、ボンゴ、ハーモニカのケリー・スコット(Kerry Scott)、ギター、ヴォーカルのタイガー・テイラー(Tiger Taylor)、ベース、ギターのデヴィッド・マーサー(David Mercer)の3人で69年に結成された。70年6月にはロンドンに出てその年の暮れまでにプロデューサーのビリー・ケネディ(Billy Kennedy)と出会い、アルバムをレコーディングしている。

71年の初頭にメンバーのテイラーが脱退し、その後3月に新たにジョーンズ兄弟が参加することになったのである。英Deram盤は様々な事情でリリースが遅れてしまったこともあり、新たにジョーンズ兄弟を含めたメンバー写真で作成されてしまった。71年4月に結局そのまま発売され、2006年には独RepertoireからCD化もされる。CDライナーにはその辺の詳細についても触れている。アルバム自体出来がいいのだが、残念ながらジョーンズ兄弟は参加していないことになる。(彼らの参加後にそれまでのテープにダビングしたということも考えられないわけではないが、可能性としては低いだろう。)しかし、彼らの参加後にアンノ・ドミニはセカンドをレコーディングしているというので、いつか明らかになってほしいものだ。

◎画像14 John Jones/ Collage

そして、弟のジョン・エヴァンはソロ・アルバムを作成する。71年独Basfから発表された『Collage』だが、これも2007年に韓国Rivermanから紙ジャケCD化(BTR0021)がなされている。これはしっかりとプロデュースされたフォーク・ロック系好作品で、メロディの良さが際立つ名盤と私は評価したい。プロデュースはアンノ・ドミニへの参加で知り合い、Jonesyの『黙示録』を担当することにもなるビリー・ケネディ(Billy Kennedy)である。原盤では参加メンバーが記載されていなかったのだが、CDの方にはジョン・エヴァンのライナー中に明記されていて驚いた。ベースはアラン・ターニー(Alan Tarney)、ドラムスにはデイヴ・ポッツ(Dave Potts)とトレヴァー・スペンサー(Trevor Spencer)、そしてキーボードはジミー・カレス(Jimmy Kaleth)(!)なのだ。ターニー&スペンサーとしての活動も知られる二人に、Jonesyの幻の4枚目に加わりレイ・トーマスのソロにも一緒に参加するポッツ、そしてJonesyを支えたカレスがここでもメロトロンを中心に効果的な演奏を聴かせている。CDに収録されたボーナスの2曲は後年の作品のようでリズムは打ち込みなのだが、メロディ作りの巧さが感じられる。

★音源資料D John Jones/Anthem

昔から、ジョン・エヴァンにはもう1枚ソロがあることは昔から伝えられてきた。『Just A Few Changes』とタイトルまで決まっていたその作品は今日まで未発表のままだ。本人さえもマスター・テープを持っていなかったということで、今後どこかで見つかって発表される日を待ちたいと思う。

先ほども触れたが、Jonesy後も彼は音楽業界に関わり続けた。彼が参加したアルバムは450枚を数えるというからすごいが、その始まりをこの『Collage』ととらえていた。そして1984年1月31日に息子の誕生をきっかけに音楽界を引退し、何と心理学の博士課程を取得することに向かうことになる。その後、エヴァン・ジョーンズ・インターナショナルというコーチングの会社を経営し、心理学に関しての著作は20冊以上あるというから驚きである。彼はずっとデンマークのコペン・ハーゲンにいたが2013年4月19日に亡くなっている。R・I・P

◎画像15 John Evan 1976 + Trevor(Gypsy) 1976 + Trevor 2010

◆今回のまとめ

もう40年以上前に出会った思い出の中のバンドなのに、今も聞く度にその面白さに引き込まれるバンドのひとつが今回紹介したJonesyだ。たった3枚のアルバムなのに、3枚ともに違った表情を見せる。例えばVertigoのベガーズ・オペラ(Beggars Opera)なんかもアルバム毎に別のバンドのような印象がある。ベースにあるものは変わらないのに、その表現方法が違ってくるというのはとても興味深い。いつの時代もそうした例はあるのだが、やはり70年代初頭に存在した一連の音楽シーンの面白さは格別だ。

今回様々な資料にあたっていく中で、ジョン・エヴァン・ジョーンズの苦労が随所に感じられ、私なりに思うところがあった。ロンドンに戻った69年EMIと契約したくさんの曲を作ったのに発表の機会を与えられず、それじゃあ辞めようとすると、違約金が多額で愕然とした事実。何とか乗り越えたのだろうが、今度はJonesyを結成して最初のアルバム『黙示録』のレコーディング・スタジオでの困難。英Command Studioでセルフ・プロデュースを担当することになったものの、録音機材の不備があって大変だったが、エンジニアのアンディ・へリクソンと苦心惨憺で完成させたこと。シングルになった「Ricochet」は会社からプレッシャーを受けて書いたものだが、アルバムに収録するとは思ってもみなかったこと。トータル・アルバムの最終曲で、曲の終いには冒頭の楽隊のSEをつけているのに、プロデュースも担当したジョン・エヴァンさえも曲構成にはタッチできなかったということなのだろうか。

『グロウイング(Growing)』に関しては、プロデューサーのルーパート・ハインに遠慮しながらのレコーディングになったという。それ故にアルバムの出来にはリズム面での大きな成長やアラン・ボウンの冒険的なトランペットに満足しながらも、モントルー・ダイアモンド・アワードの賞を取ったことについては、複雑な思いを抱いたことも告白している。

しかしそんな中で、『紅薔薇刑(Keeping Up・・・)』はエスケープ・スタジオの環境も良く、レコーディングも順調に進み、とてもいい作品になったこと。ツアーも順調にこなし、たくさんの高い評価をもらったことを素直に喜んでいる。

これらの事実は、後年発売された4枚目にあたる『Sudden prayers make God jump』のライナーに詳細に綴られているので興味のある方は是非、目を通してみて欲しい。

私達は、届けられたアルバムからその音楽性の良し悪しを判断する。当然それで十分なのだが、ちょっと興味を持ってその周辺を探り出すと、面白いことが多々見つかるものだ。

Jonesyが出たときに、多くはクリムゾンとの比較が多かったのだが、当時からディープなマニアにとってはVertigoから出されたグレイシャス(Gracious!)と比べたものだった。多くはそのメロトロンの音色、響きの共通点だったわけだが、無茶とも思えるようなそのメロトロンの使用法は確かに似ていた。印象的なナンバーに関しても、グレイシャスの2曲目「Heaven」を意識したかのように、Jonesyの最初のアルバム『黙示録』の2曲目も「Heaven」だった。グレイシャスのキーボード・プレイヤーのマーティン・キットカット(Martin Kitcat)とジョーンジーのジミー・カレス(Jimmy Kaleth)との関連性(?)についても様々に伝えられてきた。そのことについてはまた別の機会に触れていきたい。

文中でも述べたことだが、メロトロンと生のストリングスの同時使用の例はありそうで、じつはそう多くない。しかしその効果の絶大性は、Jonesyが『紅薔薇刑(Keeping Up・・・)』で示してくれた。その事実はロックの歴史的に重大な部分であることはここで繰り返して記しておきたい。

次回は、Dawnレーベルのもうひとつの重要バンドであり、最近新たな4枚組ボックスが出されたフループ(Fruupp)に関して取り上げていくことにする。その後はDawnレーベル初期の名作についても紹介していこうと考えている。

雑誌「メロディ・メイカー・ジャパン(MMJapan)」1975年7月号に掲載されたテイチクの「ドーン・パーソナル・ロック」の見開き全面広告を掲載することで当時の国内リリース・ラインナップを紹介しておく。

最後に、文中で触れた私の修学旅行の思い出、東京の朝の情景を思い出すバークレイ・ジェームス・ハーヴェストの「アーリー・モーニング」を、メロトロンつながりとして締めくくることにする。

★音源資料E Barclay James Harvest/Early Morning

◎画像16 Dawn Personal Rock Series 広告

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第19回 英国Dawnレーベルの秘宝たち②「光」と「影」を表現しながら神話と伝説を奏で、自ら「伝説」となった北アイルランドのFRUUPP ~ 全曲解説 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第19回は、北アイルランド出身の愛すべき名グループFRUUPPの全曲を解説!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第21回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力③ プログレ、ジャズ・ロック、ハード・ロック編を「よもやま話」風に~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWNの作品群をディープに掘り下げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第22回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力④ ~フォーク、フォーク・ロック編(A) アコースティック感に的を絞って~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWNの作品群を、アコースティカルなグループに絞って掘り下げます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第23回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力⑤ 全アルバム紹介の総括編 ~ Dawnならではの面白さを再確認してみませんか? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWN特集の最終回。これまで紹介していなかった作品を一挙にピックアップします!

JONESYの在庫

-

JONESY / MASQUERADE: DAWN YEARS ANTHOLOGY

彼らが残したオリジナル・アルバム3作「NO ALTERNATIVE」「KEEPING UP」「GROWING」の全曲に、シングル音源とセッション音源3曲を加えたアンソロジー!

メロトロンを全編に配した重厚な音作りと叙情的なメロディーが魅力のブリティッシュ・ロック・グループ。メロトロンをフィーチャーした重厚かつ叙情的なアンサンブルに、ジャジーなサックス&フルートが絡む、ドラマティックかつ知性溢れるサウンドが持ち味。初期クリムゾンの遺伝子を受け継ぐ名グループ!

-

JONESY / WALTZ FOR YESTERDAY – THE RECORDINGS 1972-1974

英叙情派ヘヴィ・プログレ・バンド、全3作品+未発表作『SUDDEN PRAYERS MAKE GOD JUMP』のコンプリートBOX!

イエス、キング・クリムゾンからの影響を感じさせる英国的ジェントルな楽曲を、メロトロンを効果的に使用した叙情性で唯一無比の音楽性を誇った名バンド、ジョーンズィーの残した3枚のアルバム「ノー・オルタナティヴ」、「キーピング・アップ」、「グロウイング」に、4枚目として録音/完成されるも未発表に終わっていた「サドン・プレイヤーズ・メイック・ゴッド・ジャンプ」を加えて、彼等の全作品を収録した3枚組セット。いままでは現存するカセットから録られていた4作目を含め、全てオリジナル・マスターを使用しての最新リマスターによる決定版的集大成ボックス!(レーベルインフォより)

-

JONESY / KEEPING UP

英叙情派ヘヴィ・プログレ・バンド、73年2nd、旧邦題「紅薔薇刑」

73年発表の2ndアルバム。メロトロンを全編に配した重厚な音作りと叙情的なメロディーがたいへん美しくドラマティックな名盤。サビ部分での洪水のようなメロトロンが印象的な一曲目「Masquerade」、優しく繊細なメロディーを持つ二曲目「Sunset And Evening Star」、叙情的なメロディーと後半部分のウィッシュボーン・アッシュ顔負けのツイン・ギターが胸を締め付ける「Song」、静と動の対比による曲展開がドラマティックな大曲「Children」など、どの曲も良く練り上げられた名曲揃い。

-

紙ジャケット仕様、SHM-CD

盤質:傷あり

状態:良好

帯無

帯無、盤に目立つキズあり、若干圧痕あり

-

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!