COLUMN THE REFLECTION 第35回 丑年の始まりに『駱駝(Camel)』と『砂漠の隊商(Caravan)』の話をしよう ~ その3 キャラヴァンの70年代 ~ 文・後藤秀樹

2021年3月18日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム

タグ:

丑年の始まりに『駱駝(Camel)』と『砂漠の隊商(Caravan)』の話をしよう

~ その3 キャラヴァンの70年代 ~

タイトルには「丑年の始まりに・・・」なんて書いたけれど、早いものでもう3月になってしまった。世の中相変わらずなにかと気忙しいけれど、いい季節になってくる。今年も全国的に「お花見」での大騒ぎというわけにはいかないだろうが、季節の変化を静かに味わっていけたらと思っている。

バンド名にはそれぞれ思いや意味があるのだろうけれど、なぜ「キャラヴァン」なのだろう。そのことはずっと考えていたことだった。同じカンタベリー・シーンのSoft Machine(ソフト・マシーン)はビート系作家のウィリアム・バロウズ(William Burroughs)の著書から取られたものだし、面白いのは数年後にMatching Mole(マッチング・モール)が派生して活動することになる。その名前はソフト・マシーンを仏語にした「Machine Molle」を言い換えたものだった。それが、日本では(ジャケットのイメージそのままに)「そっくりモグラ」になったのは愉快だった。

前回取り上げたキャメルがレコード・デヴューした時には、フランプトンズ・キャメル(Franpton’s Camel)もほぼ同時にアルバムを出していて音楽雑誌には「紛らわしい」なんてことも書かれていた。キャメルがDecca/Gamaとの関係を絶つことになり、有名なEGレーベルから誘いがあった。その時には、レーベル幹部から「もう、ピーター・フランプトンはいないのかね?」と言われたことでアンディ・ラティマーが頭にきてその話を断ったことも伝えられている。キャメル・ファンならば皆同様に腹立たしく感じてしまうだろう。それほどにバンド名というのは愛着がわく一方で結構面倒なものだ。

さらに、それ以前にはソッピーズ・キャメル(Sopwith Camel)という米バンドもあったし、伊バンドにそのままキャメルを名乗るバンドもいたことは、プログレ・ファンにはお馴染みだろう。

◎画像① キャラヴァン メンバー

そこでキャラヴァン(Caravan)だ。

サンタナ(Santana)が『キャラヴァン・サライ(Caravan Serai)』を出したことで、その言葉自体洋楽としては一般的になったが、私は「キャラヴァン」というと小学校時代に聞いた60年代のベンチャーズ(The Ventures)のヒット曲の印象があまりにも大きかった。今では誰もが知っているJazzの大御所デューク・エリントン(Duke Ellington)がつくった名曲のカバーだったが、独特のエキゾティックなメロディーでとても不思議な世界観を持っていた。それは、魔力のように耳にこびりついたままだった。

そんなわけで、キャラヴァンというバンド名を音楽雑誌で見てもすぐにはプログレ系の音には結びつかず、当時知識のなかった私が関心を持って聞くようになるまでには時間を要した。

72年英国発売の3作目『ウォータルー・リリー』が日本で発売された頃に、そのジャケットの銅版画のデザインが気になりFM番組に「瞳の中の愛」をリクエストした。それが驚くほどに素晴らしい名曲だった。以来、キャラヴァンは私の中で気になって仕方がない注目に値するバンドとなった。

同じ頃に幻のミニコミ「ブリティッシュ・ロック・マガジン」(覚えている方はいるだろか?) で2作目の「In The Land Of Grey And Pink」の存在を知り、どうしても聞いてみたくなった。レコード店では見つからない。何度も書いてきたことだが当時は困った時のUさんの存在があり、相談すると快くレコードを貸してくれた。今ではレコードは無理でもCD、ネットでかなりのものが見つかるのだが、当時は1枚のレコードにたどり着くにはかなり苦労がつきまとった。そのことについてはこれまでも触れてきたことだ。が、それだけに聞きたかった音にたどり着いた感動は明らかに大きかった。

◆ワイルド・フラワーズからキャラヴァンへ (1968) Caravan/Same Title

キャラヴァンの68年10月発売のファースト・アルバム。今ではオレンジの中にメンバーが宮殿の柱の上に立ったデザインでお馴染みだが、この原盤のデザインを知ったのはずっと後になってからだ。私が最初に目にしたのは再発盤で、ジャケットは全く違うものだった。

◎画像② Caravan/Same

カンタベリーという言葉も、ソフト・マシーンやキャラヴァンを語る時に必ず使われていて便利な言葉だ。しかし、最初にその言葉を聞いた時にはそれが地域性を表わすのか音楽性を意味するのか結構考えてしまった覚えがある。メンバー的に英ケント州カンタベリーの出身者が集まって63年6月に形が出来たワイルド・フラワーズ(The Wild Flowers)が前身であることも今ではよく知られた事実ではある。簡単に言ってしまえば(乱暴な言い方になるが)、そこにいたメンバーのうちロバート・ワイアット(Robert Wyatt)とケヴィン・エアーズ(Kevin Ayers)、ヒュー・ホッパー(Hugh Hopper)がソフト・マシーンに進み、残ったメンバーで結成したのがキャラヴァンということになる。因みにスコットランド生まれのパイ・ヘイスティングスは12歳の時にカンタベリーに移り住み、そこで知り合ったケヴィン・エアーズからギターを教わったことがワイルド・フラワーズに加わるきっかけとなった。

★音源資料A 「Place Of My Own」

パイ・へイスティングス(Pye Hastings)、リチャード・コーフラン(Richard Coughlan)、リチャード・シンクレア(Richard Sinclair)、デヴィッド・シンクレア(David Sinclair)の4人でこの最初のアルバムを創りあげた。冒頭の「プレイス・オブ・マイ・オウン(Place Of My Own)」がまず素晴らしい。よく出来た曲で、なだれ込むイントロのドラムスに続いて、デヴィッドのオルガンとパイのヴォーカルが特筆すべき貢献をしている。キャラヴァンにとってパイのファルセット・ヴォーカルは大きな武器となっていくのだが、当初は「最低のヴォーカル」と指摘されていたというから手厳しい。

その指摘はデモ・テープを送った先のIslandレーベルのクリス・ブラックウェル(Chris Blackwell)が語ったことだが、彼はパイに対して当時人気だったナイス(The Nice)のようなインストゥメンタル・バンドになることを勧めたという。ナイスは確かにキース・エマーソン(Keith Emerson)のキーボードが売りの伝説のトリオだったが、ヴォーカルが入っていなかったわけではない。当時はそのことさえも業界的にはあまり認識されていなかったということがわかり、シビアな現実が浮かび上がってくる。

しかし、その関わりからプロデューサーのトニー・コックス(Tony Cox)が彼らに興味を示したことから、レコーディングにこぎ着けることが出来たわけだ。

2曲目以降も、当時を象徴するラーガ風の「ライド(Ride)」も面白いし、リチャードのヴォーカルが聞ける「ポリスマン(Policeman)」のバック・コーラスもなかなか堂に入っている。「ラヴ・ソングス・ウィズ・フルート」ではジミー・へイスティングス(Jimmy Hastings)もフルートでゲスト参加し、彩りを加えている。ジミーはパイの9歳年上の兄でBBCラジオ・オーケストラを始め、ジャズ、ミュージカル方面で多くの実績を持っている。何故、ジミーがキャラヴァンの正式メンバーにならなかったのか?と長いこと疑問だった。彼の奏でる木管・金管は明らかにキャラヴァンの音楽性を広げる上では大きな戦力になっていた。

LPレコードのB面では、不思議な田園風景が綴られたサイケデリック・サウンド。そんな中で「Magic Man」では、歌詞の中にSoft MachineやHearts Club Bandが出てきて興味深い。デイヴのオルガンはまだファズは使用されないが、それこそカンタベリー派直系と思わせる音色だ。ラストの「Where But For Caravan Would I ?」はメランコリックな長尺曲だが、ワイルド・Carava フラワーズ時代にブライアン・ホッパー(Brian Hopper)が書いたメロディーが元になっている。

69年の春、Verveレコードが英国での業務を停止することになり、当然キャラヴァンとの契約も打ち切られてしまうことになる。

◆Deccaへの移籍 (1970) If I Could Do It All Over Again, I’ll Do It All Over You

当時マネージャーになったばかりのテリー・キング(Terry King)が新たにDeccaとの契約を行い、キャラヴァンの活動消滅の危機を救った。英国では70年9月に発売された実質上のセカンドアルバムの長ったらしいアルバム・タイトルは、「もう一度やり直すことが出来るなら、あんたを超えてやるぜ。」というVerveの契約を失ったバンドの心情を表わしたような格好だ。

◎画像③ Caravan/If I Could Do It All Over Again, I’ll Do It All Over You

日本ではこの作品が初お目見えで、タイトルも『キャラヴァン登場』。当時の国内盤は裏が解説というトホホなシングル・ジャケットだった。米盤は日本盤同様Londonレコードから出ていた。昔から結構出回っていて、ジャケット・デザインが英国Decca盤と同じ。表面の鮮やかな緑は素敵なのだが、裏にひっくり返すと、チープで出来損ないのサイケデリック・バンドのように思えた。何度もレコード店で見かけながら、買うのをためらった(負の)思い出の1枚である。

これも後にUさんから借りたことでキャラヴァンというバンドの認識を新たにしたきっかけの1枚。

Deccaに移籍した段階で当初からデヴィッド・ヒッチコック(David Hitchcock)がプロデュースを希望していたというが、その後重鎮となる彼も当時はまだプロデュース業を始めたばかりでまだその知名度もなく、何よりもキャラヴァンのメンバーが本人に一度も会ったこともない状況では無理だった。

メンバーは前作同様の4人。ゲストにジミーも加わっている。1曲目のアルバム・タイトル曲がまず面白かった。最初に聞いた時は、パイのファルセットよりも、突っかかるように歌うリチャードのヴォーカルが印象的だった。そしてファズがかったオルガンの音にも惹かれた。2曲目の「And I Wish I Were Stoned~Don’t Worry」は緩急の効いた演奏がよかった。アルバムをよく見るとこの2曲目のようにメドレー形式になった長い曲が多く、構成に気を遣ったブリティッシュ・ロックという認識を持つが、まだプログレのようには思えなかった。シングルにもなった「Hello Hello」を聞くと、メロディーがポップな一方で、独特のベース・ラインと変拍子が表れること、そしてパイのヴォーカルが時にロバート・ワイアットを思わせたこともあり、ソフト・マシーンに似ているとも思った。

★音源資料B 「Hello Hello」

曲はラストのメドレー「Can’t Be Long Now~Francoise~For Richard~Warlock」がやって来る。静かなヴォーカル・パートからフルートが流れる中、ベースが不穏なリズムを刻み始めるとドラムスがなだれ込み、曲は急展開する。ここが決め手だった。(あとになって気付いたことだがファーストの冒頭と、ここでの「コーフランのドラムスのなだれ込み」が共通している。) フルートとサックスが交互に登場し、ジャズ的な構成を見せていることも重要だった。このメドレーは彼らの代表曲となりライヴの定番として知られるようになっていく。ただ、パイ自身も後になって「この曲がその後何十年もライヴで演奏する代表曲になるとは思ってもみなかった。」と語っている。

そしてラストの「Limits」。2分足らずの小品だが、前曲の余韻を漂わせるように軽いスキャット・ヴォーカルが通り過ぎていく。キャラヴァンというバンドの魅力を見事に伝えるアルバムだった。

◆グレイとピンクに彩られた世界 (1971) In the Land of Grey and Pink

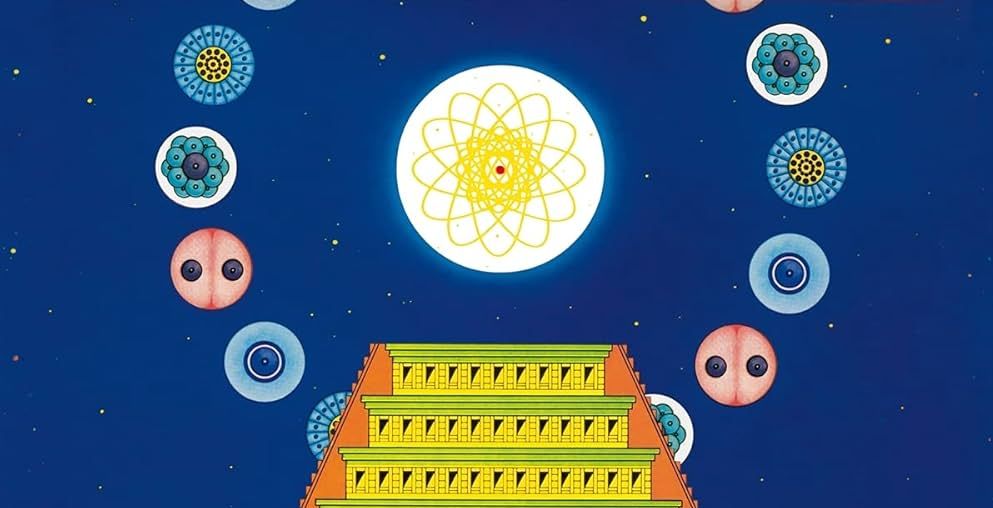

◎画像④ Caravan/In the Land of Grey and Pink

満を持して聞いた『グレイとピンクの地』。英国で発売されたのは71年4月8日。まず、ジャケットの見開きが印象的で美しい。(最初に見た日本初回盤はシングル・ジャケットだった。)タイトル通りピンクに彩られた童話的世界に期待感が高まる。前作のメドレー的展開はB面を占める22分を超える「9 Feet Underground」だが、A面の4曲もよく出来ている。最初の2曲はリチャードのヴォーカル。「Golf Girl」はオープニングのトロンボーンにびっくりするが、ユーモラスで大らかな曲。シャープなリズムが心地いい。途中メロトロンも使用し、ジミーのフルートも登場する。「Winter Wine」はアコースティックで静かな曲・・・と思っていたら、途中からリズムがカッチリと刻まれるバンド・サウンドの登場。途中のデイヴのオルガンも気持ちがいい。スキャットがさりげなく導入されているのも効果的だ。「Love To Love You」は明るくポップな曲で、ヴォーカルはパイ。シングルにしても良かったのではないかと思えるくらいだ。タイトル曲の「In The Land Of Grey And Pink」は再びリチャードのヴォーカル。途中ユーモラスなノドも聞かせる。アルバム全体にじつに明解で聞きやすい曲が並んでいて、彼らの実力が存分に発揮できているように思えた。

その理由は、彼ら自身が多くのライヴを経験してきたこと。演奏はもとより、多くのバンドとステージを共にして学んだ部分があったのだろう、そんな気がした。そしてプロデューサーに満を持してデヴィッド・ヒッチコックを迎えたことにも大きな影響があったかも知れない。本作はDeramからのリリースとなり新たにSDL(R)1という番号が与えられ、周囲の期待感が高まっていたのも事実だ。そして何よりも、彼ら自身がその期待に大きく応えたと言える。

★音源資料C 「Nine Feet Underground」

どの曲もよく出来ているのだが、やはりハイライトは「9Feet Underground」だ。8つのパートが記されているが演奏が途切れることはない。もともと持っていたメロディアスな曲創りの素養が長尺曲でも上手く活かされスリリングに展開していく様子は、リリース後50年近くなった今聞いても新鮮でカッコいい。彼らの中にプログレをしっかりと感じ取ることが出来たアルバムでもある。評論家からもファンからも高評価を受けたが、チャートの記録は残念ながら残っていない。

このアルバムを出した後、8月にデイヴが脱退してしまう。レコード会社に対して金銭的不満を持ったためだった。彼は脱退後、ワイアットのマッチング・モール(Matching Mole)のファーストに参加する。

◆最初のメンバー・チェンジ (1971~1972) Waterloo Lily

デイヴの脱退はバンドにとって深刻な問題だった。後任の選択は難しかったが、リチャードの薦めでキャロル・グライムス&デリヴァリー(Carol Grimes & Delivery)にいたスティーヴ・ミラー(Steve Miller)が呼ばれ、71年秋に新たなアルバムのレコーディングに向かう。

◎画像⑤ Caravan / Waterloo Lily

『ウォータルー・リリー』は72年4月にリリースされた。プロデューサーのデヴィッド・ヒッチコックは前作と同じで変わっていない。

タイトル曲を聞くとエレピが中心の演奏で前作までのデイヴのオルガン中心の演奏との変化は明らかだった。また、曲もブルージーになっている。ソプラノ・サックスの客演はここではロル・コックスヒル(Lol Coxhill)が迎えられている。続く「Nothing At All~It’s Coming Soon~Nothing At All(Reprise)」では、リチャードのベースの印象的なリフが繰り返されるが、ここでもスティーヴはピアノを演奏。セカンド・ギターには彼の弟であるフィル・ミラー(Phil Miller)が担当し、パイとはひと味違ったスタイルの演奏を聴かせている。途中にはさまれる「It’s Coming Soon」はスティーヴの作品で、完全にピアノ・ジャズの趣を持っていて驚かされる。

「Songs & Signs」は、これまで彼らが持ち味だったポップス系のラヴリーなナンバー。「午後の紅茶」的な雰囲気を持った寛いだ印象がある。ただ間奏はジャズ・ロック風で、リチャードのベースがグイグイと引っ張っていく。この曲もスティーヴの手による作品。彼はこの作品で2曲を手がけたことになる。

「Aristocracy」もポップなメロディーを持っていて、パイ主導のこれまでの路線といった感じで、彼のカッティングの鋭さとリチャードのベースが際立つ。スティーヴのキーボードは控え目だ。

★音源資料D 「The Love In You Eye~」

そして、輝きを放つ「瞳の中の愛(The Love In Youe Eye~Catch Me A Brother~Subsultus~Debouchement~TilburyKeeks)」がコリン・フレクター(Colin Frecter)のアレンジによるオーケストレーションを伴って華やかに繰り広げられる。いつものジミー・ヘイスティングスがこのアルバムではこの曲だけの参加というのはちょっと寂しい。

ラストの「The World Is Yours」もポップで明るい曲。やはり、パイのキレのあるギター・カッティングはとても気持ちよくクリアーに響く。

先にも書いたとおり、キャラヴァンに最初に興味を持ったきっかけがこの作品だった。そのジャケットに魅せられ、FMで聞いた「瞳の中の愛」が気に入ったわけだが、それまでの3作品とは趣が違っていることに気が付いたのは当然、後になってからのことだ。

今回改めて順に聞いていくと、その変化が改めて理解できる。簡単に言えば、デイヴの持っていたオルガン・ロックの面白さが、スティーヴのピアノ中心のジャズ・ロックに移行していったわけだ。ただし、『ウォータルー・リリー』から聞き始めた私の耳には、何の違和感もなかった。

ただ、この作品が出された当時は、そうしたバンドの変化に対して賛否両論が起きていた。メンバー・チェンジのせいもあるがジャケット及びコンセプトにもちょっとした問題があった。

ジャケットの銅版画は18世紀のロココ美術の英国画家ウィリアム・ホガース(William Hogarth)の連作『放蕩一代記(A Rake’s Progress)』の中の1枚『放蕩三昧』だ。物語性を持ったこの連作は20世紀になってから、バレエや映画、演劇として公開されている。中でも有名なのは、ストラヴィンスキー(Stravinsky)が絵画と同名のオペラを1951年に完成させ、初演を行っている。

売春宿を元にした絵画ではあるが、ホガースの描くところが諧謔精神と風刺に満ちたものだけにメンバーの目に留まったものだろう。しかし、内ジャケットに画かれた女性のイラストはちょっと作品のイメージを下げてしまったのかも知れない。こうしたセンスは何故か本人たちはユーモアとして受けとめているらしいのだが、世の中にはそうした物事に対して眉をひそめ否定的な考えはいつの時代にもある。

◆さらなるメンバーの変遷(1972~1973) For Girl Who Grow Plump in The Night

前作発表直後から再びバンド存続の危機がつきまとう。スティーヴ・ミラーがロル・コックスヒル(Lol Cockshill)とアルバムを制作するために脱退。オリジナル・メンバーのリチャード・シンクレアもスティーヴ・ミラーが入ってからのバンドの在り方に不満を持っていたことから脱退。その後、そのスティーヴとロルのデュオ・アルバムとロバート・ワイアットの『白日夢(Rock Bottom)』に参加した後にHatfield & The Northを結成することになる。

バンドにとっては大きな痛手だったが、残されたパイとコーフランは活動の存続を決意し、マネージャーのテリー・キングに相談。新たなメンバーをオーディションで見つけることにした。

その結果、ベースにスチュワート・エヴァンス(Stuart Evans)、キーボードにはデレク・オースティン(Derek Austin)が決まった。その他に新たな楽器担当としてヴィオラ担当のジェフリー・リチャードソン(Geoffrey Richardson)がパイの友人の紹介で加入することになった。

72年9月に仏でのコンサートが新生キャラヴァンの船出となった。さらに10月から12月まで英仏とツアーと新曲のリハーサルを繰り返す。クリスマス休暇後の73年2月にスチュワートとデレクが豪ツアーの後相次いで脱退してしまう。2人は当時の状況では辞めざるを得ない状況にあったのだろう。というのも、パイは本当に必要なベーシストはジョン・ペリー(John Perry)という考えを持っていた。私にとっては71年のグリンゴ(Gringo)の唯一のアルバム(MCA)が印象的だが、その後在籍していたバンドスプレッドイーグル(Spreadeagle)との契約が残っていて断念していた。ただ、その契約が2月に解除されることになり3月にはバンドに合流できるという知らせが届いた。そこで再び思い切ったメンバー・チェンジに踏み切ったわけだ。デレクに関しては、パイはバンドとの音楽性が違っていると考え、キーボード・プレイヤーも改めて探すことになる。苦肉の策としてデイヴ・シンクレアと連絡を取ると、セッションとしての参加ならOKという返事をもらい、彼が戻ってくることになった。バンドは新たなラインナップで73年4月に新作のレコーディングに取りかかることになった。

実際にはアルバムに参加していないメンバーの変遷について、公式に告知されない限り我々は何も知らないままでいることが多い。(例えば、今述べたジョン・ペリーもスプレッドイーグルに在籍していたというが、彼らの唯一のアルバム『The Piece Of Paper』(Charisma)にはクレジットがないので、その事実も知らなかった。)しかし、キャラヴァンに関しては2000年代に入ってからのリマスター再発CDのブックレット解説でその間の経緯が詳細に記載されている。数ある再発CDの中でキャメルとキャラヴァンに関しては改めて入手する価値がある。さらに各CDに貴重なボーナストラックが収録されていること自体ありがたい。この「夜ごと太る女のために」には公式音源を残していないスチュワートとデレクのリハーサル演奏が残されていたことは彼らの歴史を知る上で、この上ない貴重な資料と言える。

◎画像⑥ Caravan / For Girl Who Grow Plump in The Night

そんな経緯の中で生まれた『夜ごと太る女のために』は73年10月に発売された。この作品は国内盤が出た時にすぐに聞くことが出来たのだが、ひと言で言うと大傑作だった。その後長いことライヴのオープニング・ナンバーとなる「Memory Lain,Hugh~Headloss」を聞いて大興奮したことを思い出す。パイのギター・カッティングのシャープさはさらに磨きがかったし、ジェフリーのヴィオラもぴたりとはまっている。(彼の参加はじつは当時賛否両論あって、当時のツアーではブーイングもとんだという)ジミーの木管を中心に大編成の管楽器を導入した迫力も大成功。そして何よりもメロディーの良さが際立っていた。この冒頭のメドレーは10分近くあるのだが、いつ聞いてもその長さを感じさせない。軽快に「Hoedown」「Surprise,Surprise」と続く。A面ラストの演劇音楽的な導入部を持つ「C’thlu Thlu」と、B面トップの愛らしいナンバー「The Dog,The Dog,He’s At It Again」では後半にデイヴらしいキーボード・ワークが堪能できる。「Be All Right~Chance Of A Lifetime」では、前半のスピーディーな展開と後半のスロウな部分の対比が面白い。個人的に嬉しかったのはポール・バックマスター(Paul Buckmaster)がエレクトリック・チェロを弾いていたことだ。

★音源資料E 「Be Alright~Chance Of A Lifetime」

そして、クライマックスは「L’Auberge Du Sanglier~A Hunting We Shall Go~Pengola~Backwards~A Hunting Shall We Go」でのバンド・アンサンブルの大爆発。圧倒的な演奏力を見せつける凄いナンバーだが、やはり「静」と「動」とのパートの対比が際立ち見事だ。中間部で叙情的な広がりを見せる「Backwards」はソフト・マシーンの「Third」に収められていたマイク・ラトリッジ(Mike Ratridge)の作品のカバー。他人の曲を取り上げるのは珍しい彼らだが、カンタベリーの仲間同士らしいところ。これ以上ないくらいの詩情を湛えた演奏がじつに相応しい位置におさまっている。

遅ればせながら改めて気づいたことは、リチャード・コーフランのドラミングの見事さだった。彼は決して派手なソロを取るわけではないが、パイのリズミカルなギターにじつによく馴染んでいる。そして本作ではジョン・ペリーの堅実なベースワークとの相性も良かったと思う。

◆オーケストラとの共演ライヴ (1974) Caravan & The New Symphonia

前作の感激と興奮が冷めやらないうちに、次なる作品『キャラヴァン&ザ・ニュー・シンフォニア』の発売が日本でも告知された。何となく次作はライヴかベストとだろうと思っていただけに、予想通りライヴ・アルバムだったこともあり何となくワクワクした思い出の作品。74年4月19日に英国で発売された。

◎画像⑦ Caravan & The New Symphonia

そしてオーケストラ(The New Symphonia)との共演ということで、それまでにもジミーの管楽器を始めオーケストラを加えての曲は幾つもあり、出来も良かったので期待は大きかった。特に前作のクライマックスを飾ったマーティン・フォード(Martyn Ford)の指揮は素晴らしかった。バークレイ・ジェームス・ハーヴェスト(Barclay James Harvest)のオーケストラも彼が指揮を執っていたのでなじみ深く期待感がふくらんだ。

このニュー・シンフォニアというオーケストラは、マーティンが71年にロンドンにある4つの音楽大学の学生を集めて構成した交響楽団。彼らの活動は残念なことにクレジットされないことが多いのだが、多くのロック・アルバムで演奏していることが彼のHPを見ると分かる。(www.martynford.co.uk)

LPは1枚物で(1)「Introduction」(2)「瞳の中の愛」(3)「Mirror For The Day」(4)「Vergin On The Ridiculous」(5)「For Richard」の全5曲。73年10月28日に収録されたものだ。『夜ごと太る女のために』のプロモート・ツアーの一環として行われたコンサートで、当然メンバーはアルバムと同じ。

ちょうどYesが『Yessongs』を、EL&Pが『Ladys & Gentlemen』をそれぞれ3枚組として出した時期だけに幾分物足りなく受けとめられそうだが、今考えてもどこかキャラヴァンらしくていい。さらに言えば、これまでのアルバムに収録されたのは(2)(5)の2曲だけ。残りは初公開の曲となる。

(1)はコンサートのウォーミング・アップのような演奏だがサイモン・ジェフス(Simon Jeffs)が作曲者としてクレジットされている。途中からキャラヴァンも加わるがオーケストレーション全体の演奏は結構粗いものだが、このコンサートでのリハーサル時間不足ということ。しかし、オーケストラとバンドの一体感は十分に感じられるし、プログレ系ライヴ・アルバムとしても私は今も大好きな1枚だ。

★音源資料F 「Virgin On The Ridiculous」

その理由はお約束の(2)(5)は言うまでもなく素晴らしいが、新曲として用意された(3)と(4)の曲の良さにある。アルバムのプロモート・ツアーなのにそこに含まれていない新曲を披露するというのも普通では考えにくいが、オーケストラとの共演盤という特殊性も加味されたのだろう。(3)は純粋にポップな曲調でパイのヴォーカルがじつにいい。さらに(4)のほうはマーティンのアレンジによるオーケストレーションが見事で、明るく開放的なメロディーがじつに生き生きとしていて気分が良くなってくる。さらにバック・ヴォーカルの7人のコーラスも入りゴージャスなポップ・ロック・ナンバーとなっている。中間部ではしっかりとデイヴ節のオルガンも聞くことが出来るし、バンドとオーケストラの絡みも理想的だ。やはりパイのヴォーカルの素晴らしさを再確認できるトラックと言える。

驚くべきことに前回紹介したキャメルの『A Live Record』と同様に、2001年のCD化にあたっては拡大版となった。当日のコンサートがまるごと収録されている。そのコンサートは実際には2部構成になっていて、レコードで発売されたのは、その第2部の部分を曲順を変えたものだった。

◆Deccaからの最終作 (1975) Cunning Stunts

その後、ジョンがルーパート・ハイン(Rupert Hine)とのセッションに参加するようになり、そこから発展したクォンタム・ジャンプ(Quantum Jump)の一員に迎えられることになる。『夜ごと太る女のために』のアルバムでルーパートがゲストでシンセサイザーを担当していたことがきっかけだったが、結局ジョンは74年7月3日のコンサートを最後にキャラヴァンから脱退してしまう。

後任はオーディションにやって来たマイク・ウェッジウッド(Mike Wedgewood)。彼は71年ニッキー・ジェームス(Nicky James)のアルバムでプロ・デヴューした後、カーヴド・エアー(Curved Air)で『Phantasmagoria』(72年)と『Air Cut』(73年)に参加したことで、よく知られた名前だ。才能的にも多彩でベースだけでなくヴォーカルもアレンジも担当することができた。マイクの参加はプロデューサーのデヴィッド・ヒッチコックが推したということだ。私もカーヴド・エアの『Air Cut』は新譜で買うほどに大好きな作品だっただけに、このメンバー・チェンジは驚きだった。

またマネージメントもそれまでのテリー・キングからマイルス・コープランド(Miles Cpeland)のBritish Talent Managementへと変更になった。そのおかげで(!)米国・カナダへのツアー進出も実現した。

キャラヴァンの新しいアルバムは75年2月の予定が遅れて4月発売となった。アルバム・タイトルは『Toys In The Attic』。ここで問題が起こる。そのタイトルを聞くと気づくだろうが、何とエアロスミスの3枚目と全く同じだ。その事実に驚くが、そちらも75年4月発売なので完全にかぶってしまうことになる。さすがに困ったが、コーフランが「やはり、別のタイトルにしよう。」と決断した。新たなタイトルは『Cunning Stunts』となったが、そのまま訳すと「狡猾な行為(ずるい離れわざ)」という皮肉のこもった意味になる。ただ、新たなタイトルにも別の意味合いがあって、「C」と「St」を入れ替えると卑猥な言葉になってしまう。何故彼らはこんな感覚を持ち合わせているのか、当惑してしまう。国内タイトルは「ロッキン・コンチェルト」と無難なところに落ち着いた。(でも、冷静に考えて2つのバンドが『Toys In The Atiic』というタイトルを付けるなんていう偶然は本当にあるのだろうか?)

振りかえると、前作のジャケットのデザインには「横になった女性」が写っているのだが、本来のアイディアとしては裸かシースルーで・・・なんていう考えを提案したらしいのだが、さすがにレコード会社の方から却下された。

◎画像⑧ Caravan / Cunning Stunts

で、このアルバムのデザインはヒプノシス(Hipgnosis)が担当した得意の写真もの。奇抜なものだが、上着を広げた男の姿が角度によって違って見える『だまし絵』に違和感を覚えた。本当はそこに面白さや意味があるのだろうけれど。ヒプノシスのジャケットに限らず、プログレで内容はいいのにジャケットで損しているなと思うものは・・・いくつか浮かんでくる。(例えばSad Caféの2枚目!) ただ、これも聞く側の感性次第なのだろう。

★音源資料G 「The Show Of Our Lives」

日本盤でも大プッシュされて発売されたので、今でも人気の高い作品ではある。

曲構成はA面5曲、B面6つのパートから成る組曲と軽いジェフリーのアウトロ曲となっている。片面を使って1曲というのは『グレイとピンクの地』以来ではある。個人的にはB面の組曲以上に1曲目の「わが人生のショー(The Show Of Our Lives)」が印象に残る。デイヴがアコースティック・ピアノをメインに弾く新たな姿のように見えた。が、じつはデイヴはこの時点でバンドを去ることを決意した上の惜別の意味を込めた曲だった。2曲目の「Stuck In A Hole」はリズミカルなポップソング、4曲目「No Backstage Pass」の少しウェットな雰囲気はでどちらもパイらしさが出ていて好感が持てたものの3曲目のマイクの「Lovers」はひねりのないあまりにもストレートなラヴソングに聞こえて面白くなかった。同じマイク作の5曲目「Welcome The Day」も曲そのものは悪くはないのだが70年代中期には結構あったタイプの曲で、わざわざキャラヴァンがやらなくてもいいじゃないかと私は思ってしまった。

B面は「ロッキン・コンチェルト(Dabsong Conshirtoe)」。この原題も言葉遊びのような造語だ。メロディーも構成もよく出来た組曲だと思うが、正直に言うと、それまでのようにのめり込むことが出来なかった。確かにデイヴのオルガンが出てくる部分は彼ららしさが出ているが、バックに絡んでくるブラスの導入が軽く、それまで彼らの音楽に感じられた張り詰めた緊張感がなくなったように思えた。ジミーのフルートもここではライト・ジャズのように聞こえてしまった。彼らが望んだのはやはり米国での成功だったのだろうか。組曲の最後に「わが人生のショー」の一節が再び出てきたのは良かったのだが・・・。

この作品は英国で75年8月に1週のみだが50位になっている。次作『聖ダンスタン通りの盲犬(Blind Dog At St.Dunstan’s)』も76年5月に1週だけ53位にランクインしたが、彼らの全経歴でのチャート実績はそれがすべてである。

**********************************************

この後キャラヴァンは活動を続けていくのだが、多くの70年代前半までのプログレ・バンドがそうだったように大作主義から脱却し、明らかにそれまでとは違った音楽性をみせるようになっていく。

◎画像⑨ Caravan Other Original Albums 70’s~80’s

70年代は、マネージメントの関係からBTMに移籍しデイヴの代わりにヤン・シェルハース(Jan Schelhaas)が加入し76年に『聖ダンスタン通りの盲犬(Blind Dog At St.Dunstan’s)』、77年にはAristaに移籍し、今度はマイクが脱退し、新たなベーシストにダリル・ウェイ&ウルフ(Darryl Way & Wolf)で印象的なベースを弾いていたデク・メッセカー(Dek Messecar)を迎え『Better By Far』を発表している。この時のプロデュースがトニー・ヴィスコンティ(Tony Visconti)だったことには驚かされた。

その後、2年ほど活動休止というよりも解散状態にあったが、80年に『The Album』、82年には何とオリジナル・メンバーの4人が揃って(ゲストにはメル・コリンズも加わり)の新作『Back To Front』を出している。(2枚ともKingdom 彼らのかつてのマネージャーだったテリー・キングが立ち上げたレーベル) しかし、そこで再び解散してしまう。

90年代に入ってもう一度オリジナル・メンバーで活動を再開し、ライヴCD『Caravan Live』(CODE 90)を出すのだが、そこに収録された曲は初期のナンバーがほとんどだった。その後リチャード・シンクレアが92年に『キャラヴァン・オブ・ドリームス(Richard Sinclair’s Caravan Of Dreams)』(HTD)をリリースし、同じプロジェクト名で93年に『An Evening Of Magic』(HTD)を出したことからリチャードが新たにキャラヴァンを引っ張っていくかのように思われてしまった。しかし、パイとリチャードが決して仲違いをしたわけではなかった。

★音源資料H 「For Richard」

パイ・へスティングスは、実際に80年代はほとんど音楽から離れていたのだが、キャラヴァンはリチャード・コーフランとのバンドであることを誇示するように94年に『Cool Water』95年に『The Battle of Hastings』96年に『All Over You』(すべてHTD)と立て続けに発表していく。

**********************************************

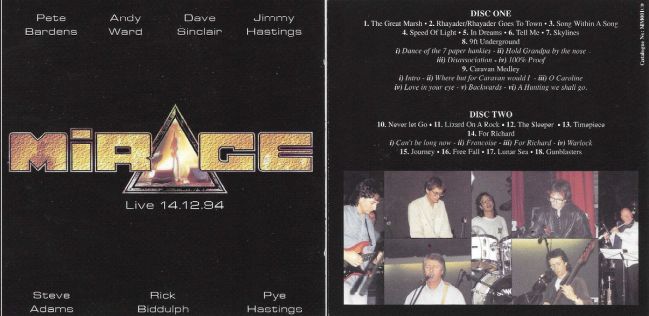

そんな中で取り組まれたプロジェクトが前回触れたMirageというプロジェクトだった。精神的な不調から回復したアンディ・ワード(Andy Ward)がその中心となっている。彼はリチャード・シンクレアの『キャラヴァン・オブ・ドリームス』に参加したことから、キャメルとキャラヴァンを結びつけるアイディアにたどり着いたのだろう。特に日本で人気の高いこの2つのバンドは、リチャード・シンクレアやヤン・シェルハースらのメンバーがどちらにも在籍したことも含めて共通項が多いのは確かだ。しかし、キャメルのことをカンタベリー派とは呼ばないのも面白いことではある。

◎画像⑫ Mirage

参加メンバーはキャメルのピート・バーデンス、キャラヴァンからはパイ・ヘイスティングス、デイヴ・シンクレア、ジミー・ヘイスティングスが参加した夢のようなプロジェクトであった。94年12月14日に行われたコンサートである。ベースとして参加したリック・ビドゥルフ(Rick Biddulph)はキャラヴァン・オブ・ドリームスに、ギターのスティーヴ・アダムス(Steve Adams)はピート・バーデンスのソロ・アルバムに参加していた。ただし、キャメルのラティマーと双方のバンドに参加したリチャード・シンクレア、そしてリチャード・コーフランは参加していない。

収録曲はキャメルの代表曲とバーデンスのソロ・アルバムからの曲、そしてキャラヴァンは「9 Feet Underground」、「For Richard」、そしてもう1曲「Caravan Medley」として「Intro~Where But For Caravan Would I~O Caroline~瞳の中の愛~Backwards~狩りに行こう」とどれも10分以上の収録となっていて興味深い。パイのヴォーカルこそ声の力が落ちているが、ジミーのフルートとサックス、デイヴのオルガンが聞けたことが嬉しい。ひとつのドキュメントとしてとらえたら面白いので、是非未聴の方がいたらチェックしてみることをお勧めする。

キャラヴァンは2000年代に入ってからも時折思い出したように活動を続けているが、2013年にはリチャード・コーフランが亡くなってしまった。パイは2017年にソロ・アルバムを出している。

昨年予定されていた現在のキャラヴァンのブリストルでのコンサートが1年後にあたる今年(2021年)の10月に予定されている。無事に開催され、その様子が私たちにも伝えられることを楽しみにしている。

これまでもキャラヴァンの過去のライヴや編集盤はかなりの数が出され、すべてを追うには混乱して難しいのだが、70年代に我々に見せてくれた夢はこれからも色褪せることも消えることもない。

◎画像⑬ Caravan 2021 Concert 告知

**********************************************

キャラヴァンの70年代と言いながら、今回も少し長く引っ張りすぎてしまった。ただ、ここに来てファースト・アルバムのジャケット裏に記載されたライナーに書かれていたバンド名の解釈がようやくつかめたように思える。その訳文を引用して今回の締めくくりにしたい。

「“キャラヴァン”という単語から、あなた方はどんなものを連想するだろう。隊商、幌馬車、トレーラーハウスといった月並みなものかもしれないし、クリスマスにもらうナツメヤシの箱に描かれたラクダや椰子の木かもしれない。あるいはジョージ・ボローの“THE ROMANY RYE”という人もあるかもしれない。キャラヴァンというグループには、そのいずれもが当てはまる。彼らの音楽にはバンド名がイメージさせるあらゆるものが内包されているのだから。この名前には僕たちの空想をかき立てるところがある。大地の魔法、ソフト・マシーン、空。ラクダを連れた隊商が行くサハラ砂漠の上空を舞う鳥の姿をイメージさせるフルート・・・。しかしながら彼らの音楽はきわめて英国的で、アフリカよりむしろ僕たちの身近にある。かつて、東方の3人の賢者―カスパル、メルキオール、バルタザール-がベツレヘムに向かっていったように、キャラヴァンの音楽は真っ直ぐに我々の方に近づいてくる。”Too much yin,Not enough yan(酷く暗く、光が足りない)“-要するにそういうことだ。20世紀も終ろうとしている今、この旅の果てに何が待っているのか、それは誰にもわからない。トルコ人女性の顔を覆う、あのヤシュマックのようなベールには、巨大な怪鳥ロプロプや乾いた砂の隙間から溢れ出てくるサウンドの気泡が見える。キャラヴァンの音楽は、そこに堂々と聳え立っている。」 Miles UICY-94326ライナーより転載

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第1回 Capability Brownを中心にコーラス・ハーモニーの世界を 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第1回はコーラス・ハーモニーをテーマにプログレ作品をご紹介します。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第2回 そうか、1968年からもう50年が経ったのか。その頃の一発屋の歴史の面白さ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第2回は50年前の1968年ごろに音楽シーンを賑わせた愛すべき一発屋にフォーカスしてまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第3回 「スカイライン・ピジョン」のメロディーにのせて ~Deep Feeling の正規再発を祝し~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第3回は、ことし未発表音源を含むボーナス・トラックと共に再発された、ブリティッシュ・ロックの逸品DEEP FEELINGの唯一作を取り上げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第4回 「68年の光り輝く(?)日」~ 68年の夏に思いを馳せて 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第4回は「1968年の夏」をテーマにしたナンバーを、氏の思い出と共にご紹介していきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第5回 「70’sUKポップの迷宮」に潜む凄さを味わってみませんか? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第5回は今年4月にリリースされた再発シリーズ「70’sUKPOPの迷宮」の、ニッチすぎるラインナップ20枚をご紹介していきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第6回 ポップ・ヒットの影に隠れた叙情性の誘惑「語られない物語~Stories Untold」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第6回は氏にとって思い出深い一枚という、イアン・ロイド&ストーリーズの『トラベリング・アンダーグラウンド(Travelling Underground)』の魅力に迫っていきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第7回 忘れられない一発屋伝説2 ヴィグラスとオズボーン/秋はひとりぼっち ・・・思い出の大ヒット曲と、アルバム“Queues”の魅力 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第7回は一発屋伝説の第2弾。72年に日本のみで大ヒットした、ヴィグラスとオズボーン「秋はひとりぼっち」を中心に取り上げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第8回 「12月に聴く名盤 クォーターマスの幻想①、2013年版は聞いたかい? 思い出と共に再び」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、英国キーボード・ロックの金字塔QUATERMASSの70年作!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第9回 「クォーターマスの幻想② その周辺を探る旅(Spin Off)~ Ann OdellとShawn Phillips」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンに迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第10回「クォーターマスの幻想③ Spin Offその2 ~Paul Buckmaster とPete Robinson~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンの活動を追います。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第11回 「クォーターマスの幻想④ Spin Offその3 ~ハード・ロックの側面から John Gustafson & Mick Underwood~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。4回にわたりお送りした英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASS編も今回がラスト。ベーシストJohn GustafsonとドラマーMick Underwoodの活動に焦点を当てて堀下げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第12回 忘れられない一発屋伝説③ ♬ 元号がひとつ変わる前に、平成の前の「昭和」の洋楽をふりかえる ♬「明日なき幸せ」に、「孤独の『夜明け』のヒッチハイク」・・・何のこっちゃ? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。英国ポップ・シーンの華麗なる「一発屋」グループ達にフォーカスいたします♪

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第13回 『プロローグ』(はじまり)の幻想と『燃ゆる灰』の陽光の狭間に見える「港の光景」 ~ 新生ルネッサンスと呼ばれたバンドについての個人的な思い出から ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、第2期ルネッサンスの1st『プロローグ』と2nd『燃ゆる灰』!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第14回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 前編 ~ 共に(Together)、今を生き(Now)、いつか幻へ(Illusion) ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第14回は、キース・レルフが率いた第1期ルネッサンス~イリュージョンをディープに掘り下げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第15回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 後編 ~燃えているものは灰にあらず、キャンドルの醒めた炎~ オリジナル・ルネッサンスの回答としてのイリュージョン From “Ashes Are Burning” To “Candles Are Burning” 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第15回は、キース・レルフにフォーカスしたコラムの後篇をお届けします!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第16回 Mark-Almondの世界①(初期3作品とその周辺から) ~名盤『復活(Rising)』の個人的な思い出がすべてのはじまり 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第16回は、英国ロックの名グループMARK-ALMONDの魅力に迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第17回 Mark-Almond の世界② ~75年ジョン・マークのソロからバンド活動の再開へ、 そして転がり出たリフ・ラフの世界の驚き~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第17回は、英国ロックの名グループMARK-ALMONDをフィーチャーした後篇をお届け!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第18回 英国Dawnレーベルの秘宝たち① 今改めて評価したいジョーンジー(Jonesy)~決して表舞台に出てくることがなかった不遇のメロトロン・プログレッシヴ・ロック・バンド 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第18回は、70s英国プログレの好バンドJONESYの魅力を掘り下げます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第19回 英国Dawnレーベルの秘宝たち②「光」と「影」を表現しながら神話と伝説を奏で、自ら「伝説」となった北アイルランドのFRUUPP ~ 全曲解説 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第19回は、北アイルランド出身の愛すべき名グループFRUUPPの全曲を解説!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第20回 忘れられない一発屋伝説 4 アース&ファイアーの『シーズン』と、マッシュマッカーンの『霧の中の二人』 ~1970年後半から1971年初頭にかけての日本での大ヒットから~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。70年代初頭に日本でヒットを飛ばした2つのグループについて深く掘り下げてまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第21回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力③ プログレ、ジャズ・ロック、ハード・ロック編を「よもやま話」風に~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWNの作品群をディープに掘り下げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第22回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力④ ~フォーク、フォーク・ロック編(A) アコースティック感に的を絞って~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWNの作品群を、アコースティカルなグループに絞って掘り下げます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第23回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力⑤ 全アルバム紹介の総括編 ~ Dawnならではの面白さを再確認してみませんか? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWN特集の最終回。これまで紹介していなかった作品を一挙にピックアップします!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第24回 マシュー・フィッシャーのオルガンに魅せられて① ~春霞に立ち上るプロコル・ハルム「青い影」の幻影 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、プロコル・ハルムによる英国ロック不朽の名曲「青い影」の魅力にディープに迫っていきます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第25回 マシュー・フィッシャーのオルガンに魅せられて② ~プロコル・ハルムからソロへ 「青い影」の跡を追って 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第26回 2020年不安の中で夏に向かう今だからこそ、改めて聞き直したい圧倒的な叙情性を持つ名盤 ~『Focus/Moving Waves』と『Sebastian Hardie/Four Moments』~ 文・後藤秀樹

ベテラン音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第27回 ポップ・シーンに登場したハード・ロックに潜む音楽性再考 ① ~圧倒的なハード・サウンドとそれだけではない叙情の魅力、G.F.R~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、アメリカを代表するハード・ロック・バンドGRAND FUNK RAILROADの魅力に迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第28回 ポップ・シーンに登場したハード・ロックに潜む音楽性再考 ② ~緻密に構築された楽曲の魅力、マウンテン~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、前回取り上げたG.F.Rとともにアメリカン・ハード・ロックを象徴するグループMOUNTAINの魅力に迫っていきます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第29回 Many Faces of Mandalaband ① ~ 今も褪せない『曼陀羅組曲』の圧倒的な魅力 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、中国によるチベット侵攻を題材にしたコンセプト・アルバムの傑作、マンダラバンドの『曼荼羅組曲』の魅力にディープに迫っていきます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第30回 Many Faces Of Mandalaband ② ~デヴィッド・ロールのマンダラバンド奇跡の2枚目『魔石ウェンダーの伝説』、 そして76~78年にかけてのBJH、Woollyとのシンフォニックな関係性~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。マンダラバンドの2nd『魔石ウェンダーの伝説』の話題を中心に、本作に参加したバークレイ・ジェームス・ハーヴェストとの関連までをディープに切り込みます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第31回 Many Faces of Mandalaband ③ リアル・インディ・ジョーンズとなったDavid Rohlが仕掛けた Mandalabandの壮大な歴史絵巻 ~Woollyが最後まで携わった壮大なシンフォニック・ワールド~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。マンダラバンドを取り上げる全3回のラストは、デヴィッド・ロールとウーリー・ウルステンホルムの2人の関係を中心に、21世紀に復活を果たしたマンダラバンドの活動を追います。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第32回 12月に聞く名盤、クリスマスが来ると思い出すムーディー・ブルースの『童夢』 ~2020年、特別な思いで聞くクリスマス・キャロル~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、クリスマスの時期に聴きたくなる、ムーディー・ブルースの代表作『童夢』の魅力を紐解いていきます☆

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第33回 丑年の始まりに『駱駝(Camel)』と『砂漠の隊商(Caravan)』の話をしよう ~その1 キャメルの70年代 ①~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。2021年の第1回目は、英国プログレの実力派バンドCAMELにフォーカス。結成~活動初期の足跡を辿ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第34回 丑年の始まりに『駱駝(Camel)』と『砂漠の隊商(Caravan)』の話をしよう ~その2 キャメルの70年代②(+α)~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に続き、英国プログレの人気バンドCAMELの足跡を辿ります!

CARAVANの在庫

-

-

CARAVAN / DECCA/DERAM YEARS(AN ANTHOLOGY) 1970-1975

『If I Could Do It All Over Again, I’d Do It All Over You』〜『Cunning Stunts』のスタジオ・アルバム5作+『Caravan & The New Symphonia

The Complete Concert』『Live At The Fairfield Halls 1974』『The Show Of Our Lives: Live At The BBC 1970-1975』を収録-

盤質:傷あり

状態:良好

若干CDの圧痕あり

-

-

CARAVAN / CARAVAN

記念すべき69年デビュー作、哀愁溢れるオルガンが素晴らしい叙情派ブリティッシュ・ロックの逸品

69年作の1st。

-

初回5000枚生産限定紙ジャケット仕様、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック1曲、英文ライナー付き仕様、定価2039+税

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯有

帯中央部分に色褪せあり

-

-

CARAVAN / IF I COULD DO IT ALL OVER AGAIN I’D DO IT ALL OVER YOU

初期の名演「FOR RICHARD」収録、70年作2nd

70年作の2nd。ファズ・オルガンとフルート&サックスが絡んだテンション溢れるアンサンブルとキャッチーなヴォーカル、というキャラヴァン・サウンドが確立した名作。

-

CARAVAN / IN THE LAND OF GRAY AND PINK

ソフト・マシーン『Third』と共にカンタベリー・ロックの代表作と言える一枚、71年発表の大傑作3rd!

SOFT MACHINEと同じWILDE FLOWERSを母体にRichard Sinclairらによって結成されたグループであり、カンタベリー・ジャズ・ロックシーンを代表するグループの71年3rd。彼らの代表作との評価も高いその内容は、淡いサイケデリック・ロックの質感と、Richard Sinclairの甘く響くボーカル、Dave Sinclairの各種キーボードによるマイルドなアンサンブルが上質に響くカンタベリー・シーン屈指の名盤であり、英国然とした湿り気を帯びた雰囲気とSOFT MACHINEよりもポップ且つメロディアスな音楽性が素晴らしい1枚。20分超の大作も採用し、プログレッシブ・ロックならではのスリリングなインタープレイを見せ付けながらも、やはりナイーブでセンチメンタルな叙情に溢れた傑作です。

-

CARAVAN / WATERLOO LILY

ジャズ・ロック色が最も濃い72年作、聴けば聴くほどに味わいが増すスルメ盤!

名作『グレイとピンクの地』に続いてリリースされた72年作4thアルバム。キーボードがDave Sinclairから元DELIVERYのSteve Millerに交代。Lol CoxhillやPhil Millerなど、カンタベリー・ミュージックを語る上で欠かせないミュージシャンもゲスト参加するなど、彼らの作品の中で最もジャズ度の強い作品。ただ、バンドの魅力である、英国的叙情性と牧歌性は相変わらず。前作に比べて派手さはないものの、聴けば聴くほどに味わいが増す名作。

-

紙ジャケット仕様、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック3曲、ブックレット付仕様、定価2039+税

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯有

帯中央部分に色褪せあり

-

-

CARAVAN / FOR GIRLS WHO GROW PLUMP IN THE NIGHT

カンタベリー・ロックの代表格、管弦楽器の格調高い響きが印象的な73年5th、前々作の名盤『グレイとピンクの地』と並び人気の高い一枚

SOFT MACHINEと同じWILD FLOWERSを母体にRichard Sinclairらによって結成されたグループであり、カンタベリー・ジャズ・ロックシーンを代表するグループの73年5th。Richard Sinclairが脱退しリリースされた本作は、サックス、フルート、クラリネット、トランペット、チェロ、トロンボーン、そしてパーマネントメンバーとしてバンドを支えていくことになるPeter Geoffrey Richardsonのヴィオラなど贅沢な金管楽器をゲストに導入し、ポップ・フィーリングに溢れたジャズ・ロックを展開。3rdとあわせてカンタベリー・シーンに輝く名盤です。

-

CARAVAN / CARAVAN AND THE NEW SYMPHONIA

74年発表、オーケストラとの共演ライヴ作

カンタベリー・シーンを代表するバンド、キャラヴァンによるオーケストラとの共演を収めた74年発表のライブ盤。まず特筆なのは、ライヴならではの臨場感とダイナミズム溢れるバンドの演奏。リチャード・コフラン(Dr)とジョン・G・ペリー(B)によるタイトかつグルーヴ感いっぱいのリズム隊、デイヴ・シンクレアによるこれぞカンタベリーと言える淡い色彩のファズ・オルガン、そして、パイ・ヘイスティングスのギターと前作から加入のジェフリー・リチャードソンのヴィオラが繰り広げるエキサイティングなソロ。全盛期と言われるだけある脂の乗った演奏に思わず体が揺れます。そこにオーケストラも絡んでくるんだから凄い。変拍子によるキメのパートでは、艶やかなトーンの管弦楽器がまるでストラヴィンスキーの交響曲ばりに鳴り響いて、実にスリリング。もちろん、キャラヴァンらしい甘やかなパートでの壮大なオーケストレーションも出色です。キャラヴァンらしい淡いトーンと管弦楽器が生む艶やかなトーンが合わさった絶妙な音の色彩、そして、ロック的ダイナミズムとオーケストラの壮大さとが融合したスケール感。オーケストラを導入したロック・アルバムの中でも屈指の完成度と言える、贅沢な逸品です。新曲3曲収録。

-

CARAVAN / CUNNING STUNTS

CARAVAN史上屈指の名曲「ロッキン・コンチェルト」他、愛すべきポップな佳曲が並ぶ75年作

75年作、邦題別名「ロッキン・コンチェルト」。

-

紙ジャケット仕様、デジタル・リマスター、英文ブックレット付仕様、ボーナス・トラック3曲、定価2039+税

盤質:傷あり

状態:並

帯有

若干カビあり

-

-

CARAVAN / BLIND DOG AT ST.DUNSTANS

ブリティッシュ・ポップ・ロックとして抜群の完成度を誇る76年作!

ソフト・マシーンと共にカンタベリー・ロックを代表する名グループが、76年にリリースした8thアルバム。デイヴ・シンクレアが再脱退し、後任としてオランダ出身キーボーディストのヤン・シェルハースが加入しています。以降のポップ・ロック路線を方向づけた作品で、前作『Cunning Stunts』収録の軽快なポップ・チューン「Stuck In A Hole」を引き継ぐような人懐っこいポップ・ロックを軸としつつ、パブ・ロッキンなノリやクラヴィネットを多用した黒っぽいグルーヴまでも混ぜ込んだ新境地も披露。そんな多彩な要素が取り込まれていてもゴチャッとせず、あくまで軽やかでハートフルに聴かせてくれるところがさすがはキャラヴァンです。レコードが針飛びしたように同じフレーズを繰り返す演出を仕込んだりと、彼ららしい遊び心も堪りません。ブリティッシュ・ポップ・ロックとして抜群の完成度を誇る好アルバム!

-

-

-

CARAVAN / ALBUM/BACK TO FRONT

カンタベリー・ロックを代表する名グループ、77年9thと80年10th

-

特典ボックス付き、紙ジャケット仕様×2、SHM-CD、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック2曲 ※本来セットになっている「聖ダンスタン通りの盲」「/ベター・バイ・ファー」はありません

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯有

若干圧痕あり、ボックスに若干スレあり

-

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!