COLUMN THE REFLECTION 第42回 ブラス・ロックの深淵!・・・・70年代初期発売の国内盤 ② (ジャズ、クラシックの要素を新たな個性として打ち出したプログレッシヴ・ロック的展開の芽生え) 文・後藤秀樹

2021年10月22日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム

タグ:

ブラス・ロックの深淵!・・・・70年代初期発売の国内盤 ②

(ジャズ、クラシックの要素を新たな個性として打ち出したプログレッシヴ・ロック的展開の芽生え)

今年の夏はこの北の地も本当に暑かった。北海道は8月7日で15日連続の猛暑日でこれまでの記録を更新し、札幌の真夏日も同じ18日連続で大正13年以来の記録更新となった。ちょうど、オリンピックのマラソン競技が終了するまで異常な暑さが続いたのだから皮肉な感じがする。

さすがに10月の半ばを超えると気温は一日を通して下がってくるのだが、つい先週までは日中はちょっと動くと汗をかくくらいに暑かった。でも、十日ほど前に雪虫を見かけた。こちらでは雪虫を見かけるとその後2週間くらいで雪の便りが届くので、今年の暑さも思い出の中に消えていくのだろう。

そんな中、待ち望んだシカゴの『Live At The Carnegie Hall Complete (16CD)』と『シカゴ・ジャパニーズ・シングル・コレクション:グレイテスト・ヒッツ』が届いた。当コラムの第4回でシカゴの「流血の日」が大好きだということとその思い出を書いた。カーネギー・ホールでのライヴ(オリジナルには未収録)、国内シングル・バージョン(日本編集)がどちらも初めてCD化されたことで真っ先に聞いた。個人的にどちらもとても嬉しかった。

特にライヴの方は1回目の公演でしか演奏されていない貴重なもので、逆に初演のみというのが「何故?」と思うほどに素晴らしかった。歌詞も一部替えていることが分かって新鮮だった。やはり、当時の彼らの若さと勢いを感じることが出来て至福の時を過ごした。

未だ、すべては聞いていないので、追ってこのコラムで触れていこうと思う。

さて、改めてブラス・ロックについて、歴史的に眺めていこうと考えた4回目。前回に続いて68年から72年までの間に日本で発売された作品についてもう少し振り返っておきたい。

***テイチクだよ*************************************

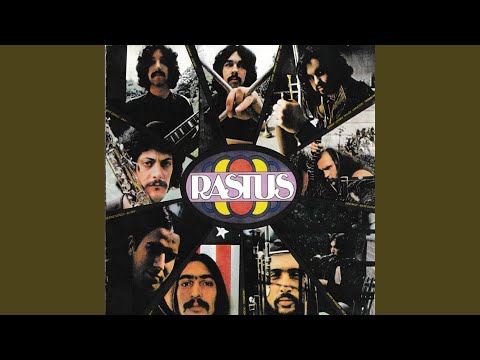

まずは、個人的には思い入れの多い「思い出盤」であり、愛聴盤でもあるテイチクから出たラスタス(Rastus)からはじめよう。中古レコード店では安価でよく見かけた2枚組。1枚目がライヴ盤、もう1枚がスタジオ盤。シカゴ同様デヴュー作が強気の2枚組。しかし、日本ではその2枚を分けた格好で発売されていた。アルバムは米日ともに71年に出されている。テイチクは洋楽には弱い印象が根付いていて、この作品も注目されることはなかったのが残念。

★画像1 Rastus

彼らは9人組で、バリトン・サックスを含む3人のサックスと、2人のトロンボーンが含まれているのが特徴的。珍しく表ジャケットにメンバー写真と担当楽器が記載されているので、一目でブラス・ロックだと分かる。当初シカゴで活動するバンドと伝えられたが、じつはオハイオ州クリーヴランド出身だった。ライヴは、ミルウォーキーで録音されている。

何より、その収録曲をみて驚いた。ブライアン・オーガーの『Black Cat』、キーフ・ハートレイの『Snnin’For You』、グラハム・ボンドの作品でコラシアムでもお馴染みの『公園の散策(Walking In The Park)』といった英国ジャズ・ロック・ファンにとっては気になる選曲が並んでいる。

プロデュースはJohn Rhysで彼は60年代ポップスからサイケデリックまで地味だが印象深いバンドを手がけている。そんな中でSRCのデヴュー作を担当したことは大きな意味を持っていたと思われる。Rastusのデヴューに関わってSRCのメンバーの提供曲である「セイリン・イージー(Sailin’ Easy)」はシングル・カットされた忘れ難い曲である。

◎音源A Rastus 「Sailin’ Easy」

***ビクター系だよ************************************

続いては、ビクター系なのだがRCAからはライトハウスをリリースしていたことには前回触れた。

同じRCAから、ライトハウスよりやや早く68年という早い時期にローディング・ゾーン(The Loading Zone)がブラスを擁したバンドとしてなかなか渋いアルバムを出していた。

★画像2 The Loading Zone

このバンドの印象的なジャケットは昔からよく見かけた。日本では69年に発売された彼ら唯一のアルバムだが、ジャケットの地味さもあって、私も手にとって聞いてみるまでにはかなり時間がかかった。

彼らは66年から活動しているが、68年にリンダ・ティリーという黒人女性ヴォーカルを加入させ、同時期にサックスとトロンボーンを導入し、ソウル、ブルース寄りのブラス・ロックを聞かせているようになった。音楽性はともかくも、『何だこりゃ?』というジャケットのために日本での注目度は低かったと思われる。米本国ではプレスの記事も多く、ヴォーカルのリンダはその後ソロとして活動を続けていて、人気はあったようだ。ここではシングルにもなった「ノー・モア・ティアーズ」を音源として提示するが、米シングルではLinda Tillery And The Loading Zoneとクレジットされていた。前回紹介したテン・ホイール・ドライヴもバンド名に、ウィズ・ジュニア・レイヴァンとヴォーカリストの名前をつけたのと共通している。

◎音源B The Loading Zone 「No More Tears」

ビクターのMCAからはロイ・ヤングの『ミスター・ファンキー(Mr.Funky)』(71年)が完全にブラス・ロック風味に仕上がった味のあるアルバムになっていた。

★画像3 Roy Young /Mr.Funky

ロイはジョン・バリー・セヴン、クリフ・ベネット&ザ・レベル・ルーザーズ、そしてデヴィッド・ボウイとの関わりも見られる英国のロックン・ロール、ブギウギ・ピアノの演奏者。ロイ・ヤング・バンドを名乗ったこともあるのだが、この作品は彼の名前のみで勝負。しかし、裏ジャケットには7人のメンバーがいて、うち2人のサックス、1人のトランペットを含んでいる。なおドラムスはこの後ストローヴスに参加するロッド・クームスも在籍している。哀感も備えた英国ロックの素晴らしさを持った1枚なのだが意外と知られていない。ここでは間違いなくブラス・ロックを意識した音楽性が展開されている。ずいぶん以前にCD化されていたようだが今は入手困難で、是非再CD化を期待したい。

◎音源C Roy Young Band 「New Sun, New Horizon」

あと、ビクターからはアル・クーパーの立ち上げたSounds Of Southレーベルから74年になって登場したエリヤ(Elija)というバンドのファースト・アルバム『ファンファーレ(Fanfare)』もある。同レーベルからは別格のレーナード・スキナード、そしてモーズ・ジョーンズの方が有名で、エリヤは忘れられた存在という印象が強い。

***またまた、CBSソニー系だよ*****************************

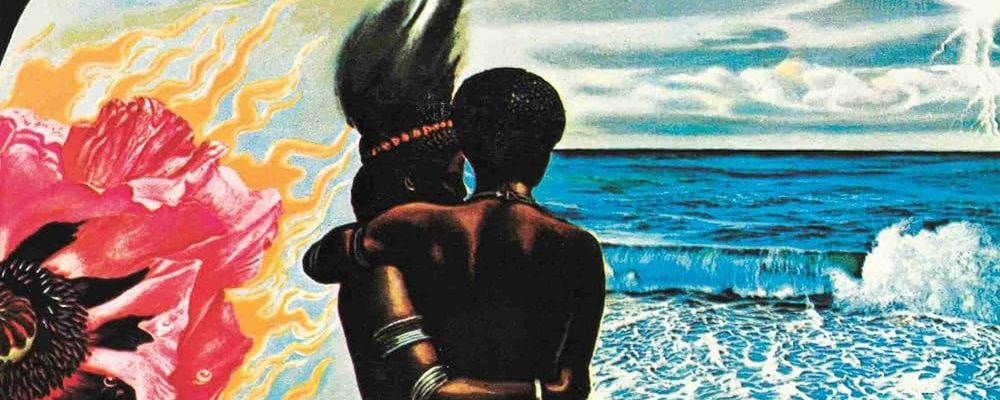

★画像4 Dreams

CBS/SonyはBS&T、シカゴ、チェイスを抱えていたこともあり、勢いは他のレコード会社を圧倒した感もあるが、忘れちゃいけないのが、ドリームス。BS&Tの初代トランペッターだったランディー・ブレッカーが脱退後すぐに結成したバンドだ。何と言っても、その後のクロスオーバーやフュージョンにつながる音楽性を聞かせていたのだからすごい。ランディーの弟のサックス奏者マイク、そして圧倒的な力量を持ったビリー・コブハム、ジョン・アバーコロンビーが在籍していたということも今となっては伝説だろう。彼らは『Dreams』(70年)と『Imagine My Surprise』(71年)の2枚のアルバムを発表した。個人的には1作目でキーボード、ギターを担当していたジェフ・ケントの曲が好きで、2作目ではいなくなったのが残念だった。また、プロデュースはロイ・ハリーで、BS&Tの『3』『4』と並行しての仕事だったようだ。

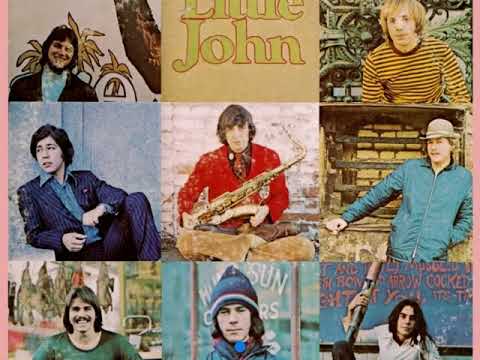

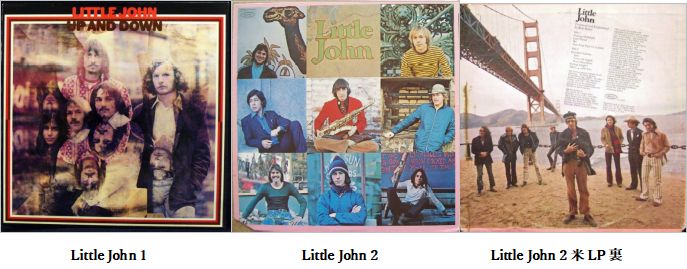

★画像5 Little John

そして、チェイスと同じEpicからはリトル・ジョンというバンド。70年に『Up And Down』でデヴューしていたが、71年の2作目『Little John』で日本初お目見えとなった。デヴュー作でもブラスを交えた5人組だったが、2作目では9人編成となり本格的なブラス・ロックを追求するようになったと言える。彼らの特徴は洗練された都会的なアンサンブル。やはりカッコいい。彼らの作品も未CD化のままなのが残念だ。用意した音源資料はアルバム1枚丸ごとなので、まずは1曲目の「Feelin’ Of Delight」を聞いて欲しい。

◎音源D Little John 「Feelin’ Of Delight」

CBSと言えば英国のへヴン(Heaven)を思い浮かべる方が多いと思う。彼らのアルバムは日本発売も予定され、Epicのサンプラー・アルバムで1曲のみ紹介されたものの(「私がなりたかったもの/Things I Should’ve Been」が収録されていた)結果的には見送られてしまった。(Heavenについては次回、英国編で改めて紹介したい。)

★画像6 The Flock

忘れてならないのは、最近になって久し振りにファーストが再発、しかも紙ジャケットになったフロック(The Flock)。69年に米Columbia、日CBS/Sonyから発売になったが、とにかく不思議なバンドだった。明らかにブラス・ロックという3人のホーンを加えた7人編成のバンドなのに、裏ジャケットの写真にはヴァイオリニストの姿。音を聞いてみたかったが、当時の国内Sony盤はシールドされていてレコード店での試聴も出来ないやっかいな1枚だった。

◎音源資料E The Flock 「Clown」

フロックはシカゴで65年に結成され、当初は5人組。その頃のシングルを聞くとバーズ(The Byrds)のようなコーラスを活かしたフォーク・ロック的な音楽性を持っていたと言える。しかし、67年の2枚目のローカル・シングル(「I Like You」)では既にブラス・サウンドも聴くことが出来る。結成当時からのメンバーであるリック・コノフは、ファースト・アルバムではテナー・サックスとヴォーカルを担当しているので、当初から要所でブラスを使用してきたと思われる。

結局、私がこのアルバムを聞いたのは少し遅れたのだが、1曲目の「イントロダクション」を聞いてヴァイオリンのジェリー・グッドマンのひとり舞台(実際にはギターとの掛け合いになるが)だったことに戸惑ったのも思い出のひとつ。続く「クラウン」でようやくブラス・ロックらしくなったのだが、長尺の曲が多いことで曲展開も複雑で、またコーラスの多用とヴァイオリンの導入もそれまで聞いてきたロックとは明らかに違う色彩を持っていた。その頃は未だ、プログレッシヴ・ロックという言葉は一般的ではなかった。しかし、ジャズやクラシックの要素も持ち合わせた音楽性もアルバム構成も、プログレの先駆けのようにしか思えない。

続く2枚目のアルバム『恐竜の棲む沼(Dinosaur Swamps)』を70年9月にリリース。その後、新たなアルバムを制作中にメンバーが次々と脱退、ジェリー・グッドマンがジョン・マクラフリンのマハヴィシュヌ・オーケストラに参加することになり、アルバムは完成しなかった。そんな中で、オリジナル・メンバーのフレッド・グリックスタインが新たなヴァイオリニストを迎え、ツアーを開始。そして75年にはMercuryから通算3作目となる『インサイド・アウト』を発表。フェリックス・パパラルディがプロデュースを担当していた。他だ、そこでは既にブラス・ロック・グループとしての姿は消えていた。

***東芝だよ***************************************

東芝(その後のEMI)にはやはり英国のイフ(If)がいる。ファーストこそ英Islandの関係で日本ではフィリップスから出ていたが、米Capitol経由で2作目以降が出ることになる。日本ではシカゴ同様にバンド名を毎回イラスト化して、アルバム名は番号で表すというこだわりを見せていたことが印象的だった。

★画像7 If

ディック・モリシー(Dick Morissey)とデイヴ・クインシー(Dave Quincy)という英ジャズ界の大物が結成したロック・バンドということで本国では大注目だったが、日本では一部の好事家に好まれた印象があった。私もシングルで出された「忘却の道/Forgotton Road」を聞いて、もう一歩と思ってしまった。今となっては忘れられない1曲なのだが、サックス2本という編成は当時の私の耳には厳しかった。(Ifは英国編として次回もう少し詳しく・・)

★画像8 Abel + California Earthquake + Razmataz

その他にはエイベル(Abel)やカリフォルニア・アースクェイク(California Earthquake)、ラズマタズ(Razmataz)といったところがリリースされていた。

エイベルの唯一のアルバム『プリーズ・ワールド/Please World』は米Fantasyから出たもの。彼らはトランペットとサックスの2人を含んだ5人編成。ファズのかかったハードなギターとコーラスワークも魅力的なバンドだった。

◎音源資料F Abel 「Please World」

カリフォルニア・アースクェイクの71年の唯一のアルバム『変革/サインはピース! Reformation』は、ロック・シンフォニーとして展開したコンセプト・アルバムになっている。歌ものはソウル/ファンク風でもあるが、当時流行したジーザス・ロックのひとつとして全体に風格のある重厚な作品となっている。ただ、カバー曲「サインはピース/Put Your Hand In The Hand」を収録していることで、ちょっと損をしてしまったような気がする。同曲はカナダのオーシャン(Ocean)の70年の大ヒット曲だが、メッセージを持ちながらもいささか軽目のフォーク・ポップという印象が強く、このコンセプト作品に取り入れたことでそのイメージをマイナスに向けているような気がしてならない。カリフォルニア・アースクェイクはジャズやクラシックに堪能な6人のメンバーが基本編成。レコーディングにあたってのゲストも多い。資料として用意したオープニング曲は、プログレ的な展開を持っていて特に興味深い。

◎音源資料G California Earthquake 「In The Beginning」

もうひとつ、ラズマタズは唯一のアルバム『ラズマタズ・ファースト・アルバム For The First Time』が72年にUnited Artists経由で日本ではLibertyレーベルからリリースされた。最近まであちこちの中古盤屋さんで売れ残っているのをよく見かけた。確かにジャケットも地味だし、一度試聴したときの印象もぱっとしなかった。しかし、何度か聞いているうちに彼らの音楽性の不思議な魅力に取り憑かれた感じになった。

じつはこのアルバムはムンク・ブラックバーンというサックス・プレイヤーがメンバーにいるものの、ブラス・ロックというよりはジャズっぽさを持ったロックといったほうがいいと思う。インストにはジャズ・ロックそのものという曲もある。雰囲気的にはバック・ドア(Back Door)に近いかもしれない。私の興味はむしろリチャード・モートンという中心メンバーが弾くピアノと歌声。それはプロコル・ハルムのゲイリー・ブルッカーの弾き方、歌い方に似ていることだった。

今回聞き直してみても、他に紹介しているほどブラス・ロックと呼べるものではないのだが、普段なかなかその音楽性を伝えにくい盤なので、この機会に触れさせてもらった。

東芝から出たブラス・ロックとしてはママズ・アップルパイ(Mom’s Apple Pie)が一番よく知られた存在かもしれない。一番の話題はあのG.F.Rのプロデューサーだったテリー・ナイトが新たに立ち上げたレーベル、Brown Bagの第一弾として出されたことだった。10人編成という大所帯でリード・ヴォーカリストが2人いる。ホーンはトランペット、サックス、トロンボーンで3人。彼らは70年8月に結成、その時は6人編成だったが、その後11人に膨らんでレコーディングに際して10人に落ち着いたという。ブラス・ロック・グループはメンバー・チェンジも含めて、徐々に大きな編成になっていく過程は共通した部分があって面白い。

★画像9 Mom’s Apple Pie

彼らのデヴュー・アルバム『ママのアップル・パイ Mom’s Apple Pie』(72年)の国内盤の帯コピーには「10人編成、ハードなホーン・ロック・グループ」と書かれている。ここで注目したいのは「ブラス・ロック」ではなく「ホーン・ロック」と謳っていること。じつは米国では「ブラス・ロック」という呼び方よりも、「ホーン・ロック」という方が一般的なのかもしれない・・・と思うことはこれまでに何度もあった。ただ、昔から同時代として、ここ日本においてBS&Tやシカゴを聞いてきた者としては「ブラス・ロック」という言葉にノスタルジックな響きを感じてしまうのも間違いないことだろうと思う。

彼らの2枚目『セカンド』(73年)では帯コピーに「10人組ハード・ブラス・ロック・グループ」と記されていて、その表現に揺れがあることが逆に面白くもある。

デヴュー・アルバムはそのジャケット・デザインに問題があって早々に変更されたが、今では変更前のデザインも簡単に見ることが出来るので、文字通り隔世の感がある。当時の輸入盤バーゲン(わたしの住んでいる札幌ではデパートの催事として年に何度かあった)で、ジャケット・デザインのことは知らずに入手したカット盤は変更前のオリジナル仕様だった。彼らの音楽は20歳そこそこの若者ばかりがメンバーだったことから、若々しく明るい曲調が特徴で、メロディーがよく、ハーモニーも素晴らしいのでずいぶん聞いた。

ファーストはCD化され、カケレコでもまだ入手できるはず。セカンドは(確か)未だCDになっていないがこちらも内容が面白いので早く出てほしいものだ。

◎音源資料H Mom’s Apple Pie 「Dawn Of A New Day」

***キング・レコードだよ*********************************

★画像10 Jeff Sturges And Universe + Symphonic Metamorphosis

続いてキング・レコード。ジェフ・スタージェス&ユニバース(Jeff Sturges And Universe)の『白熱のビッグ・バンド・ロック』というアルバムが、72年に出ている。これはブラスが18人も参加したビッグ・バンド・ジャズ・プロジェクトなのだが、ハード・ロックをアレンジしてライヴで演奏したもの。収録されている曲はGFRの「グッドマンズ・ブラザー」、ジェフ・ベックの「ライス・プディング」、マウンテンは2曲(!)「ネヴァー・イン・マイ・ライフ」と「ミシシッピ・クイーン」、そして驚きはザ・フロックの「クラウン」まで取り上げていること。特筆はギタリストのディーン・パークスが巧みな演奏を聞かせているところ。このアルバムの主人公であるジェフ・スタージェスはアレンジャー、コンダクターとしてプロジェクトの仕掛け人ということになる。(1曲のみ自作曲も含まれている) レコードの録音状態がもうひとつのように思えるのだが、ブラス・サウンドはもちろんのこと、ロックとして結構楽しめる作品ではある。

ここで用意した音源資料もアルバム1枚なので、聞きたい曲を選んで聞いていただけたらと思う。

(22分過ぎに画面にジャケット裏が出て、アルバムの曲順が分かるようになっています。)

70年代初頭には、日本のジャズ・ミュージシャンが洋楽のロックとヒット・ポップスを一緒に取り上げたアルバムが多数出ていた。選曲がその時代を象徴していて魅力的で面白かった。

◎音源資料I Jeff Sturges And Universe 「Jeff Sturges And Universe」(1971)

もうひとつ、完全にブラス・ロックを意識したシンフォニック・メタモーフォシス(Symphonic Metamorphosis)というバンドがいた。70年に米Londonレーベルから発売されたアルバムが、日本で翌71年に『交響ロックの誕生(The Birth Of Fusion Rock)/Symphonic Metamorphosis』として紹介された。

8人のメンバーはデトロイト・シンフォニー・オーケストラで演奏していたクラシック畑の出身。その中の6人がホーンを担当しながら、持ち替えでギター、ベース、オルガンも演奏している。しかし、ヴォーカル、コーラスが稚拙に感じられ、演奏の持ち味を台無しにしているような印象があった。ホーンが醸し出すクラシカルなフレーズを含めアレンジはさすがなのだが、ロックとしての意識に思い違いがあるようで残念だ。

キングでは、68年にムーディー・ブルースが『Days of Future Passed』を発売したときに、『サテンの夜』の邦題の元、日本で独自に夕景の風景写真をジャケットにしていた。この『交響ロックの誕生』も米盤とは違った「誕生=夜明け」をモチーフにした国内仕様のジャケットになっていただけに期待を受けたリリースだったと思われるのではあるが・・・。

バンド名をシンプルにメタモーフォシスと改め、米国では72年に2枚目のアルバム『Dynamic Arena』を出しているので、それなりに人気はあったのだろうか。

◎音源資料J Symphonic Metamorphosis 「Sarabande」

キングからのブラス・ロックではサムライ(Samurai)、ウェッブ(The Web)、ウォールラス(Walrus)、そしてキーフ・ハートレイ・バンド(Keef Hartley Band)といった英国のバンドが浮かんでくるのだが、一番の驚きのリリースは仏Barclayからズー(Zoo)の3作目が出たことかもしれない。

(このあたりは次回、英国編・ヨーロッパ編としてとして取り上げたい。)

**********************************************

余談になるが、キング・レコードではA&Mレーベルを抱えていたこともあり、60年代後半の日本ではハーブ・アルパート&ティファナ・ブラスが人気だった。ラジオでも「蜜の味(Taste Of Honey)」「ティファナ・タクシー」等、曲目を知らなくとも軽音楽としてよく流れ、彼の軽快なトランペットを中心としたブラス・サウンドに馴染みが深かった。決定的なのは深夜放送「オールナイト・ニッポン」のテーマに「ビター・スウィート・サンバ」が使用されたことだった。そして私の世代では「マルタ島の砂(The Maltese Melody)」が70年に日本で大ヒット。直接的な影響ではないが、この頃のブラス・ロックの浸透に働きかけたものは間違いなくあったように思う。(少なくとも私自身がそうだ。)

***日本コロンビアだよ**********************************

前回「イラストレーション」を紹介した日本コロンビア・レコードだが、今回はコロンビアの中でもブッダ(BUDDAH)レーベルから出されたものについて触れてみたい。本来はカーマ・ストラ(Kama-Sutra)レコードの傘下にあったが、ポップスからロックまで何でもありのレーベルだ。妙に派手だったり、逆に地味だったりとつかみ所がなさそうで、しかしそれゆえ何が出てくるかわくわくしながら探索したレーベルのひとつだ。一番有名なのは女性SSWのメラニーだったかもしれない。似たようなレーベルには、モータウン(Motown)系のレア・アース(Rare Earth)が挙げられる。中古レコード店で見つけると必ずチェックしてきたものだ。

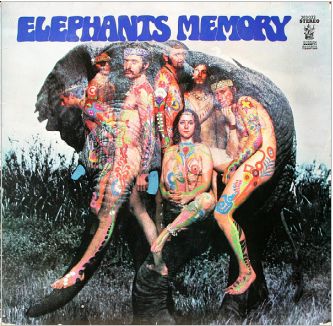

★画像11 Elephants Memory

まずはエレファンツ・メモリー(Elephants Memory)が69年にリリースしたファースト・アルバム。その後ジョン・レノンとヨーコ・オノとの共演はもとよりAppleレコードからもアルバムを発表している有名バンドだ。しかし、そのデヴュー盤は69年にBUDDAHレーベルから出ていたことはあまり意識されていない気がする。ジャケットのインパクトは強いので有名な作品だ。7人のメンバーが全裸にボディ・ペインティングを施し、背景の像の姿に重なるようにポーズを取っている。いかにもサイケデリックという時代を象徴している。

7人のメンバーのうち2人がホーンでサックスとトロンボーン、1人女性ヴォーカルも含まれている。

ファンキー、へヴィ、グルーヴィーといった形容がつく「なんでもあり」的な世界観を持った音楽なのだが、ひとつの作品として魅力的だ。彼らの演奏力・曲の構成力も高い。この作品の収録曲が映画『真夜中のカウボーイ』のサントラとして利用されていることも重要なことだ。

7分を超える「Old Man Willow」の夢見るような気持ちのよい曲もあるが、ここではイントロのブラス・アンサンブルの勢いの良さを感じるアルバム冒頭を聴いていただこう。

◎音源資料K Elephants Memory 「Don’t Put Me On Trial No More」

エレファンツ・メモリーは、BUDDAHには1枚のみでMetromediaに移籍し、もう1枚『Take It To The Street』を70年に出すのだが、日本ではジャケットもタイトルも替えて『謎の摩天楼/Skyscraper Command』として独自にリリースされていた。ジョンとヨーコと関わって72年のAppleからの3作目『Elephant’s Memory』のラストに収録され、日本のみでシングル・カットされた「Local Plastic Ono Band」も忘れられない。冗談なのか本気なのか分からない妙な脱力感を感じる迷曲だった。(こちらは東芝からのリリースだったが、短い曲なので聴いていただきたい。この時には既にほとんどのメンバーが入れ替わり、サックスのスタン・ブロンスタインとドラムスのリック・フランクの2人がオリジナル・メンバーとして残ったことになる。

◎音源資料L Elephant’s Memory 「Local Plastic Ono Band」

次は、米国では70年、日本では71年6月にリリースされたアンセム(ANTHEM)の『アンセムの讃歌(ANTHEM)』だ。簡単に言ってしまえばハード・ロック・トリオなのだが、ただ単にハード・サウンドを聴かせるのではなく、じつに多彩で凝った曲が多い。プロデューサーのスタン・ヴィンセント(Stan Vincent)がアレンジ面に大々的に関わってブラスも加え、壮大な作品に仕上げたという印象の作品だ。この作品のジャケットも原盤とは違い、日本独自のデザインに変更されていて、期待を込められていたことが分かる。

★画像12 ANTHEM

BUDDAHというレーベル・カラーが持つ幾分ポップに感じられる部分もあるが、これもハード・プログレの初期形態として取り上げられると思われる。トリオはギターのバーソロミュー(Bartholomew)、ベースのグレッグ・ホリスター(Gregg Hollister)、ボビー・ハウ(Bobby Howe)の3人。この作品以外では聞くことのない名前ばかりだが、演奏は堂に入っている。

ブラスの導入に関してはクレジットがない。これはその頃のレコード、特に軽音楽、ポップス系では当然のこととして、了解されていたような節がある。BUDDHAの作品でもクレジットが明確でないことはよくあった。

◎音源資料M ANTHEM 「Ibis」(1970)

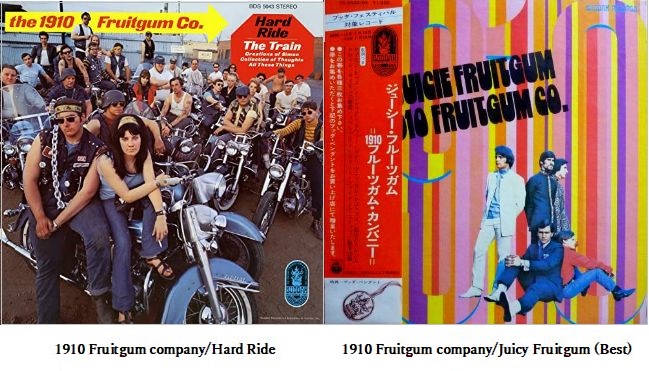

ここでBUDDAHのバブルガム・ポップの代表格の1910フルーツガム・カンパニーをひとつ例に出したい。「えっ」と思われそうだが、確かに67年の「サイモン・セッズ」から69年初頭の「インディアン・ギヴァー」までは、懐かしいが今また改めて聞くほどのものではない。しかし、69年の半ばに彼らは変わった。

★画像13 1910 Fruitgum Company/Hard Ride

「恋はかくれんぼ(Don’t Have To Run And Hide)」、「トレイン(The Train)」では、分厚いブラスを加えることで曲自体に緊張感を持つようになって、それまでとの違いを大きく感じるヒット曲だった。

そして発表された69年12月に日本で発売されたアルバム「トレイン/1910フルーツガム・カンパニーの世界(Hard Ride)」は、ポップ・グループから脱皮してニュー・ロック的展開を見せるようになった。ブラス・ロックの手法を取り入れ、曲の構成は組曲形式にし、やはりプログレ的なニュアンスを見せている。

その時代の売れる音楽は何かを分析してとらえ、その変化に敏感に対応するのがBUDDAHのスタッフである。そう思うと、この1910フルーツガム・カンパニーも、先のアンセムのアルバムも同様に当時の音楽状況を踏まえた結果であろう。

そこにブラス・ロックの手法が加わっていたことはとても興味深い。さらに、ブラスも含めてメンバーのクレジットが掲載されていた!

ここで、1910フルーツガム・カンパニーのアルバム「Hard Ride」の中の1曲「サイモンの創造(Creation Of Simon)」を聞いていただきたい。

◎音源資料N 1910 Fruitgum Company 「Creation Of Simon」

この曲を知ったのは、中2の時、『ジューシー・フルーツガム』という彼らのベスト・アルバムだった。「トレイン」が大好きで買った。当然「サイモン・セッズ」も入っていて、ラジオで聞くのと違って、ステレオに向かって聞く自分が何か恥ずかしかった覚えがある。そんなヒット曲に混じって、「サイモンの創造」のような曲が入っていることが意外だった。レコードの解説には、この曲に関しては「シャレと思って聞いて欲しい。」なんて書いてあったのだが、私はアルバムの中で一番気に入ってしまった。

当時シカゴを夢中になっていたので同じ雰囲気を感じ取ったと思う。肝心の「トレイン」のほうは、LPヴァージョンで、ラジオで聞き馴染んでいたシングルとは違っていてちょっと残念だった。

後日、シングルも聞いたのだが、B面の「永遠の光(Eternal Light)」がチープなオルガンの音ではあるが、雰囲気がプロコル・ハルム的でびっくりした。以来、友人には「1910フルーツガム・カンパニーも大好きだ。」と言い続けてきた。当時、そう伝えることは地雷を踏むような危険なことだった・・・

***今回のアウトロ************************************

今年、ピンク・フロイドの『原子心母~箱根アフロディーテ50周年記念盤』が発売された。71年8月6日~7日に行われた一大音楽イベントであった「’71 Hakone アフロディーテ」にピンク・フロイドがやってきた。その時バフィ・セント・メリーと1910フルーツガム・カンパニーも海外組として参加したわけだが、当時からフロイド以外は全く話題にも上らなかった。正直なところ、何故彼らが海外組として選ばれたのかも分からないし、日本でどんな演奏を披露したのかも知らない。ただ、バンド自体今紹介した『Hard Ride』のニュー・ロック期を超えてプロダクションを新しくしたところなので、また音楽性が変わってしまっていたはずだ。私は来日記念盤のシングル「さよならローディー(Lawdy Lawdy)」はいち早く手にしたが、ロックというよりもヒットを狙うポップスだった。個人的には来日は気になる事実だったのだが、それだけに、フロイドと同じステージに立ってもブーイングが出たのでは・・・と妙に心配になったことを思い出す。

で、ピンク・フロイドの『原子心母』を改めて聞いて、68年にブラスとストリングスを大々的に使用したことは、さすがにBeatlesと並んで革新的な立場にいたことを再認識した。『サマー’68』なんて完全にブラス・ロックだ。

そう考えるとドアーズの68年の『タッチ・ミー(Touch Me)』も彼らにしては過剰なくらいブラスを使ってキャッチーな味を出している。それゆえにドアーズらしくないとも言えるが、やはり時代が求めたブラス・ロックという方法論だった。当時、日本ではドアーズのシングルとしては一番売れたらしい。

前回と今回で、60年代から70年代初頭において、日本ではブラス・ロックがどうとらえられ、どんな盤が発売されていたのかを振り返ってきた。思いつくものを並べたので、落としたものも数多くあるだろうと思う(ポリドール系・・・Mandrillあたりもまた改めて・・)。

しかし、こうして眺めてくると実際のところBS&Tとシカゴが強力すぎて、彼らをフォローしていくバンドはなかなか見つからなかったということが本当のところだろうか。レコード会社の苦慮が見え隠れしているような気がする。

歌謡曲の世界ではその時期、西城秀樹、沢田研二、尾崎紀世彦、山本リンダ、欧陽菲菲・・・等の歌手のヒット曲はブラス・ロックを意識したものが多かった。多分に当時の作曲・編曲・プロデューサーといった担当者の采配によるものがあるのだが、「ブラス・ロック歌謡」も一時代を画すほどになったと言っても過言ではないだろう。

さて、次回は「ブラス・ロックの英国編、ユーロ編」、その次は「米国のグループでCD化されている作品と、CD化を期待する作品」へと進んでいきたい。今回名前しか出さなかったものを含めてかなりの数があるので、どう絞りをかけていこうかな・・・。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第1回 Capability Brownを中心にコーラス・ハーモニーの世界を 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第1回はコーラス・ハーモニーをテーマにプログレ作品をご紹介します。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第2回 そうか、1968年からもう50年が経ったのか。その頃の一発屋の歴史の面白さ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第2回は50年前の1968年ごろに音楽シーンを賑わせた愛すべき一発屋にフォーカスしてまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第3回 「スカイライン・ピジョン」のメロディーにのせて ~Deep Feeling の正規再発を祝し~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第3回は、ことし未発表音源を含むボーナス・トラックと共に再発された、ブリティッシュ・ロックの逸品DEEP FEELINGの唯一作を取り上げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第4回 「68年の光り輝く(?)日」~ 68年の夏に思いを馳せて 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第4回は「1968年の夏」をテーマにしたナンバーを、氏の思い出と共にご紹介していきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第5回 「70’sUKポップの迷宮」に潜む凄さを味わってみませんか? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第5回は今年4月にリリースされた再発シリーズ「70’sUKPOPの迷宮」の、ニッチすぎるラインナップ20枚をご紹介していきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第6回 ポップ・ヒットの影に隠れた叙情性の誘惑「語られない物語~Stories Untold」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第6回は氏にとって思い出深い一枚という、イアン・ロイド&ストーリーズの『トラベリング・アンダーグラウンド(Travelling Underground)』の魅力に迫っていきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第7回 忘れられない一発屋伝説2 ヴィグラスとオズボーン/秋はひとりぼっち ・・・思い出の大ヒット曲と、アルバム“Queues”の魅力 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第7回は一発屋伝説の第2弾。72年に日本のみで大ヒットした、ヴィグラスとオズボーン「秋はひとりぼっち」を中心に取り上げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第8回 「12月に聴く名盤 クォーターマスの幻想①、2013年版は聞いたかい? 思い出と共に再び」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、英国キーボード・ロックの金字塔QUATERMASSの70年作!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第9回 「クォーターマスの幻想② その周辺を探る旅(Spin Off)~ Ann OdellとShawn Phillips」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンに迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第10回「クォーターマスの幻想③ Spin Offその2 ~Paul Buckmaster とPete Robinson~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンの活動を追います。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第11回 「クォーターマスの幻想④ Spin Offその3 ~ハード・ロックの側面から John Gustafson & Mick Underwood~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。4回にわたりお送りした英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASS編も今回がラスト。ベーシストJohn GustafsonとドラマーMick Underwoodの活動に焦点を当てて堀下げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第12回 忘れられない一発屋伝説③ ♬ 元号がひとつ変わる前に、平成の前の「昭和」の洋楽をふりかえる ♬「明日なき幸せ」に、「孤独の『夜明け』のヒッチハイク」・・・何のこっちゃ? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。英国ポップ・シーンの華麗なる「一発屋」グループ達にフォーカスいたします♪

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第13回 『プロローグ』(はじまり)の幻想と『燃ゆる灰』の陽光の狭間に見える「港の光景」 ~ 新生ルネッサンスと呼ばれたバンドについての個人的な思い出から ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、第2期ルネッサンスの1st『プロローグ』と2nd『燃ゆる灰』!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第14回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 前編 ~ 共に(Together)、今を生き(Now)、いつか幻へ(Illusion) ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第14回は、キース・レルフが率いた第1期ルネッサンス~イリュージョンをディープに掘り下げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第15回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 後編 ~燃えているものは灰にあらず、キャンドルの醒めた炎~ オリジナル・ルネッサンスの回答としてのイリュージョン From “Ashes Are Burning” To “Candles Are Burning” 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第15回は、キース・レルフにフォーカスしたコラムの後篇をお届けします!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第16回 Mark-Almondの世界①(初期3作品とその周辺から) ~名盤『復活(Rising)』の個人的な思い出がすべてのはじまり 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第16回は、英国ロックの名グループMARK-ALMONDの魅力に迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第17回 Mark-Almond の世界② ~75年ジョン・マークのソロからバンド活動の再開へ、 そして転がり出たリフ・ラフの世界の驚き~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第17回は、英国ロックの名グループMARK-ALMONDをフィーチャーした後篇をお届け!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第18回 英国Dawnレーベルの秘宝たち① 今改めて評価したいジョーンジー(Jonesy)~決して表舞台に出てくることがなかった不遇のメロトロン・プログレッシヴ・ロック・バンド 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第18回は、70s英国プログレの好バンドJONESYの魅力を掘り下げます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第19回 英国Dawnレーベルの秘宝たち②「光」と「影」を表現しながら神話と伝説を奏で、自ら「伝説」となった北アイルランドのFRUUPP ~ 全曲解説 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第19回は、北アイルランド出身の愛すべき名グループFRUUPPの全曲を解説!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第20回 忘れられない一発屋伝説 4 アース&ファイアーの『シーズン』と、マッシュマッカーンの『霧の中の二人』 ~1970年後半から1971年初頭にかけての日本での大ヒットから~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。70年代初頭に日本でヒットを飛ばした2つのグループについて深く掘り下げてまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第21回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力③ プログレ、ジャズ・ロック、ハード・ロック編を「よもやま話」風に~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWNの作品群をディープに掘り下げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第22回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力④ ~フォーク、フォーク・ロック編(A) アコースティック感に的を絞って~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWNの作品群を、アコースティカルなグループに絞って掘り下げます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第23回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力⑤ 全アルバム紹介の総括編 ~ Dawnならではの面白さを再確認してみませんか? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWN特集の最終回。これまで紹介していなかった作品を一挙にピックアップします!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第24回 マシュー・フィッシャーのオルガンに魅せられて① ~春霞に立ち上るプロコル・ハルム「青い影」の幻影 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、プロコル・ハルムによる英国ロック不朽の名曲「青い影」の魅力にディープに迫っていきます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第25回 マシュー・フィッシャーのオルガンに魅せられて② ~プロコル・ハルムからソロへ 「青い影」の跡を追って 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第26回 2020年不安の中で夏に向かう今だからこそ、改めて聞き直したい圧倒的な叙情性を持つ名盤 ~『Focus/Moving Waves』と『Sebastian Hardie/Four Moments』~ 文・後藤秀樹

ベテラン音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第27回 ポップ・シーンに登場したハード・ロックに潜む音楽性再考 ① ~圧倒的なハード・サウンドとそれだけではない叙情の魅力、G.F.R~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、アメリカを代表するハード・ロック・バンドGRAND FUNK RAILROADの魅力に迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第28回 ポップ・シーンに登場したハード・ロックに潜む音楽性再考 ② ~緻密に構築された楽曲の魅力、マウンテン~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、前回取り上げたG.F.Rとともにアメリカン・ハード・ロックを象徴するグループMOUNTAINの魅力に迫っていきます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第29回 Many Faces of Mandalaband ① ~ 今も褪せない『曼陀羅組曲』の圧倒的な魅力 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、中国によるチベット侵攻を題材にしたコンセプト・アルバムの傑作、マンダラバンドの『曼荼羅組曲』の魅力にディープに迫っていきます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第30回 Many Faces Of Mandalaband ② ~デヴィッド・ロールのマンダラバンド奇跡の2枚目『魔石ウェンダーの伝説』、 そして76~78年にかけてのBJH、Woollyとのシンフォニックな関係性~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。マンダラバンドの2nd『魔石ウェンダーの伝説』の話題を中心に、本作に参加したバークレイ・ジェームス・ハーヴェストとの関連までをディープに切り込みます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第31回 Many Faces of Mandalaband ③ リアル・インディ・ジョーンズとなったDavid Rohlが仕掛けた Mandalabandの壮大な歴史絵巻 ~Woollyが最後まで携わった壮大なシンフォニック・ワールド~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。マンダラバンドを取り上げる全3回のラストは、デヴィッド・ロールとウーリー・ウルステンホルムの2人の関係を中心に、21世紀に復活を果たしたマンダラバンドの活動を追います。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第32回 12月に聞く名盤、クリスマスが来ると思い出すムーディー・ブルースの『童夢』 ~2020年、特別な思いで聞くクリスマス・キャロル~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、クリスマスの時期に聴きたくなる、ムーディー・ブルースの代表作『童夢』の魅力を紐解いていきます☆

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第33回 丑年の始まりに『駱駝(Camel)』と『砂漠の隊商(Caravan)』の話をしよう ~その1 キャメルの70年代 ①~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。2021年の第1回目は、英国プログレの実力派バンドCAMELにフォーカス。結成~活動初期の足跡を辿ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第34回 丑年の始まりに『駱駝(Camel)』と『砂漠の隊商(Caravan)』の話をしよう ~その2 キャメルの70年代②(+α)~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に続き、英国プログレの人気バンドCAMELの足跡を辿ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第35回 丑年の始まりに『駱駝(Camel)』と『砂漠の隊商(Caravan)』の話をしよう ~ その3 キャラヴァンの70年代 ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。デビュー~70年代におけるキャラヴァンの軌跡を追います。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第36回 カルメン(Carmen)が魅せた幻惑のロック・フラメンコ ~今も褪せることのない衝撃の音世界!!!~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。フラメンコ・ロックの代表的バンドCARMENの足跡をたどります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第37回 忘れられない一発屋伝説5 クリスティーの「イエロー・リバー」 ~ ジェフ・クリスティーとカルメン、キャパビリティー・ブラウンの関係 ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。「忘れられない一発屋伝説」、今回はクリスティーのヒット曲「イエロー・リバー」にスポットを当てます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第38回 すごい世界を発見 !! 北の大地から現在形として発信された驚きのジャズ・ロックの世界 Nonoyaレーベル 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は少し趣向を変えて、北海道発のジャズ/アヴァン・ロック系レーベル、nonoyaレコーズの作品に注目してまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第39回 ブラス・ロックの萌芽。オリジネイターとしてのBS&T(ブラッド・スウェット&ティアーズ)。 そして、アル・クーパーという存在。 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回はブラス・ロックに着目して、その代表格であるBLOOD SWEAT & TEARSを取り上げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第40回 ブラス・ロックの浸透とその思い・・・・圧倒的な実力と人気を誇ったシカゴの存在 ! 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回より続くブラス・ロック特集、BS&Tの次はシカゴの魅力に迫ってまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第41回 ブラス・ロックの覚醒!・・・・70年スタート時期に国内盤で出た勢いを振り返る ① (Lighthouse;Ides Of March;Chaseを筆頭に!!! そしてラテン・ロックなど) 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!ブラス・ロック特集の第3回は、BS&Tやシカゴと共にブラス・ロック・シーンを彩った名グループ達に注目してまいります。

FLOCKの在庫

-

FLOCK / TRUTH: THE COLUMBIA RECORDINGS 1969-1970

後にマハヴィシュヌ・オーケストラに参加するVln奏者Jerry Goodman在籍のグループ、アルバム2枚+シングル音源など収録の25曲編集盤、17年リリース

後にMAHAVISHNU ORCHESTRAで鮮烈なヴァイオリンを披露する名手Jerry Goodmanが在籍するプログレ・グループ。69年作1stと70年作2ndの全曲に、コンピレーション盤のみに収録されていた楽曲やシングル楽曲など12曲を追加。彼らの公式スタジオ音源をほぼ網羅した内容となっています。

-

FLOCK / FLOCK

後にマハヴィシュヌに参加するVln奏者Jerry Goodman在籍の米プログレ・グループ、69年デビュー作、KINKSカバー収録

シカゴ出身のアメリカン・プログレ・グループ。69年作の1st。アメリカならではの土臭いロックに、ホーン、ヴァイオリンを大胆に取り入れた個性的なサウンド。ヴァイオリニストは後にマハヴィシュヌ・オーケストラに参加するJERRY GOODMANで、やはりセンス抜群。スワンピーなロックに、ジャズ、クラシックの薫りを違和感なく吹き込んでいます。

-

MOM’S APPLE PIEの在庫

-

MOM’S APPLE PIE / MOM’S APPLE PIE

米オハイオ出身のブラス・ロック・バンド、元GFRのプロデューサーのテリー・ナイトのレーベルの第一弾としてリリースされた72年作

米オハイオ出身の10人編成のブラス・ロック・バンド。グランド・ファンク・レイルロードのプロデューサー&マネージャーで、バンドとのゴタゴタで訴訟問題にまで発展し解雇されたテリー・ナイトが設立したBrown Bag Recordの第一弾としてリリースされた72年のデビュー作。ソウル・フレイヴァーたっぷりにシャープにしなるギター、ブイブイとむせぶホーン・セクション、タイトでエネルギッシュなリズム・セクション、淡いトーンのハモンド・オルガン。初期シカゴを彷彿させる熱気ムンムンのブラス・ロックを聴かせています。メンバーは平均20歳にも満たない若手だったようですが、そうは思えないコクのあるアンサンブルが印象的。ホーンはバッキングだけでなく、ソロも取っていて、オープニングの熱いサックスのリードはかなりカッコ良し。ブラス・ロックのファンにはたまらない好盤です。

PINK FLOYDの在庫

-

PINK FLOYD / IS THERE ANYBODY OUT THERE ? THE WALL-LIVE EARLS COURT 1980/1981

80-81年、代表作「THE WALL」の完全再現ライブを収録

-

2枚組、初回特典ステッカー付き仕様、カラーブックレット2種付き仕様、定価3495+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

帯に折れあり、ケースにスレあり

-

-

PINK FLOYD / LATER YEARS 1987-2019

2019年アーカイブ・ボックス『LATER YEARS 1987-2019』からのハイライトを収録、1987年以降の未発表音源・1990年のネブワース公演リマスター音源など全12曲収録

-

PINK FLOYD / PULSE: IN CONCERT (DVD)

94年ロンドン・アールズコート公演の映像を収録!

-

DVD2枚組、デジパック仕様(トールサイズ)、NTSC方式、リージョンフリー、ブックレット付仕様

盤質:傷あり

状態:並

折れあり

-

-

PINK FLOYD / ECHOES: THE BEST OF

01年リリースのベスト、全26曲

-

2枚組、24bitデジタル・リマスター、スリップケース付き仕様(画像はスリップケースです)、定価3495+税

盤質:傷あり

状態:並

帯無

ケース不良、帯無、スリップケースに軽微なカビあり、トレーツメ折れ1カ所あり

-

2枚組、24bitデジタル・リマスター、スリップケース付き仕様(画像はスリップケースです)、定価3495+税

盤質:傷あり

状態:並

帯無

帯無、若干カビあり

-

スリップケース付き仕様(画像はスリップケースです)、2枚組

盤質:傷あり

状態:並

1枚は無傷〜傷少なめ、1枚は傷あり、若干カビあり、ケースにスレあり

-

スリップケース付き仕様(画像はスリップケースです)、2枚組

盤質:傷あり

状態:良好

スリップケース無し、盤に曇り・若干指紋あり、若干経年変化あり

-

-

PINK FLOYD / DARK SIDE OF THE MOON IMMERSION BOX SET

2011年リリースのボックス・セット

-

3CD+2DVD+1Blu-ray discの6枚組ボックス、デジタル・リマスター、DVDはNTSC方式、リージョンフリー、ブックレット・コースター・ガラス玉・クロス付き仕様、ブックレット付仕様、情報記載シート付仕様

盤質:傷あり

状態:良好

2枚は無傷〜傷少なめ、4枚は傷あり、情報記載シートにスレあり

-

-

PINK FLOYD / A MOMENTARY LAPSE OF REASON (REMIXED & UPDATED)

87年作『鬱』をデヴィッド・ギルモアがオリジナルのマスター・テープから21年リミックス。リチャード・ライトによるオリジナルのキーボードテイクやニック・メイスンのドラムトラックを追加録音したアップデートver。

-

-

PINK FLOYD / PIPER AT THE GATES OF DAWN

67年の記念すべきデビュー・アルバム、シド・バレットの才気ほとばしるブリティッシュ・サイケデリック・ロックの大傑作!

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1967年に発表されたデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』は、Syd Barrett期のPINK FLOYDサウンドが収められた貴重な作品です。PINK FLOYDと言えば、ベーシストRoger Watersを中心とした体制で大躍進を遂げる70年代の印象がありますが、本作はSyd Barrettを中心とした体制で制作された作品であり、大半の楽曲をSyd Barrett作曲しています。その内容は、強烈な酩酊感と浮遊感を持ったブリティッシュ・サイケデリック・ロックであり、Syd Barrettの個性が発揮されたアルバム。旧邦題が『サイケデリックの新鋭』だったことにも納得のトリップ感覚を持った、60年代らしい作品です。

-

PINK FLOYD / SOUNDTRACK FROM THE FILM MORE(MUSIC FROM THE FILM MORE)

69年発表の通算3作目、映画『MORE』のサントラ盤、名曲「Cymbaline」収録

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1969年に発表された『モア』は、バーベット・シュローダーの監督作品「モア」のサウンドトラック・アルバム。本作の特筆すべき点は、Roger Waters、Rick Wright、Nick Mason、Dave Gilmourという4人編成での初めてのアルバムであるということでしょう。音楽的には、インストゥルメンタル楽曲(5曲)よりもヴォーカル楽曲(8曲)に比重が置かれている点が意外ですが、これはすでにあったストックを流用したことと関係があるのかもしれません。わずか8日間で制作が終了したのも、そのためでしょう。PINK FLOYDが新たなロック・サウンドを創造すべく実験精神に溢れていた時代の必聴作です。ちなみに、旧邦題は『幻想の中に』。

-

PINK FLOYD / ATOM HEART MOTHER

70年発表、プログレと言えばこのジャケ!A面の大作、B面の小曲集ともに美しく気品ある佇まいの名曲で固められた傑作

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1970年に発表された4thアルバム『原子心母』は、ヒプノシスによる牛のカバー・アート、英単語の直訳をそのまま並べた個性的な邦題、そして、日本盤帯に書かれた「ピンク・フロイドの道はプログレッシヴ・ロックの道なり!」というキャッチ・コピーが広く知られた名盤です。やはり一番の聴きどころは、スコットランド出身の前衛作曲家Ron Geesinをオーケストラ・アレンジャーに迎えた23分のタイトル曲「Atom Heart Mother」でしょう。ブラス・セクションや混声合唱を贅沢に配置したサウンドが、プログレッシヴ・ロック時代の幕開けを宣言するかのように堂々と響きます。一方、Roger Waters作曲の「もしも」、Rick Wright作曲の「サマー’68」、Dave Gilmour作曲の「デブでよろよろの太陽」は、共通して美しいメロディーが印象的な小品。そして、アルバムの最後にはミュージック・コンクレートの手法を用いた「アランのサイケデリック・ブレックファスト」が控えます。なおグループは、本作で初めて全英初登場1位を獲得しました。

-

PINK FLOYD / MEDDLE

71年作、代表曲「ONE OF THESE DAYS」「ECHOES」収録、両極に挟まれたメロウな小曲群も魅力的な名盤

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1971年に発表された5thアルバム『おせっかい』は、ヒプノシスによる耳と波紋を重ね焼きしたアートワークが印象的な作品です。本作の最も大きなポイントは、4人体制のPINK FLOYDが初めて、彼らだけの手で作り上げた純粋なスタジオ・アルバムであるということでしょう。なぜなら『モア』はサウンドトラックであり、『ウマグマ』はライブ・レコーディングとメンバーたちのソロ作品から成る変則的なアルバム、『原子心母』は前衛作曲家Ron Geesinがアルバムの出来栄えに大きく関与していたためです。やはりオープニングに置かれた「吹けよ風、呼べよ嵐」と、エンディングに置かれた「エコーズ」が、本作を名盤に押し上げています。「吹けよ風、呼べよ嵐」は、広がりのあるRoger Watersのベースの反復とフェードイン・フェードアウトを繰り返すRick Wrightのオルガンを核とする前半、そしてDave Gilmourのヘヴィーなギターが加わる中盤から一瞬の静寂を経て、Nick Masonのハード・ロック・ドラムが加わる後半から成る名曲。一方の「エコーズ」は23分を超える大曲であり、現在多くの音楽ファンがPINK FLOYD「らしさ」と受け止める音楽的な振る舞いが確立された重要な楽曲です。

-

-

PINK FLOYD / OBSCURED BY CLOUDS

『狂気』のレコーディングを中断して映画『ラ・ヴァレ』用に録音された72年作品、サントラながら最盛期を感じさせる佳曲が満載の一枚

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1972年に発表された『雲の影』は、バーベット・シュローダー監督作品「ラ・ヴァレ」のサウンドトラックとして発表されました。なお、69年作『モア』も、同じくバーベット・シュローダー監督作品「モア」のサウンドトラックでした。『おせっかい』と『狂気』という傑作の間に挟まれ、さらにサウンドトラック・アルバムということで影の薄い印象も持たれがちな作品ですが、大傑作『狂気』と同時期に制作された本作のクオリティーが低いはずがありません。制作はパリのシャトー・ド・デルヴィーユで行われ、わずか2週間ほどで完了。PINK FLOYDのオリジナル・アルバムに見られるような張り詰めた緊張感こそ見られないながらも、初期の彼らを思い起こさせる、サイケデリックな質感を漂わせた耳馴染みの良いヴォーカル曲、インストゥルメンタル曲が収められています。

-

PINK FLOYD / DARK SIDE OF THE MOON

73年発表、ロックの歴史に燦然と輝く世紀の名盤!

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1973年に発表された『狂気』は、“人間の内面に潜む狂気”をテーマに制作されたPINK FLOYDの代表作のひとつ。このクラスの名盤ともなれば、もはやプログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルに限定する必要すらありません。本作は、世界で最も売れた音楽アルバム(推定5000万枚以上)のひとつであり、ビルボード・チャートに741週(15年)連続チャート・イン、さらに発売から2年を経過したアルバムのみを扱うカタログ・チャートに至っては1630週(30年)以上チャート・インするというギネス記録を打ち立てた大傑作です。あえてプログレッシヴ・ロックの側面から指摘するならば、本作は「コンセプト・アルバム」という表現方法を象徴するアルバムだということでしょう。本作の成功によって、コンセプトの中核を担ったベーシストRoger Watersのグループ内での発言権が増し、次作以降のPINK FLOYDにも大きな影響をもたらすことになります。ロック・ミュージックの歴史に燦然と輝く名盤であり、当然ながらプログレッシヴ・ロックを語る上で外すことはできない作品です。

-

廃盤希少、丸角帯仕様(3%税表記)、解説元々なし(対訳付き)、定価3190+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯無

帯無、軽微なケースツメ跡あり、トレーの圧痕あり、側面部に色褪せあり

-

廃盤、スリップケース付ペーパーケース仕様、2枚組、デラックス・エディション、デジタル・リマスター、定価3524+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

盤に内袋の跡あり

-

スリップケース付ペーパーケース仕様、デジタル・リマスター、2枚組

盤質:無傷/小傷

状態:良好

1枚は無傷〜傷少なめ、1枚は傷あり

-

デジタル・リマスター

盤質:無傷/小傷

状態:良好

ケースツメ跡あり、若干スレあり

-

-

PINK FLOYD / WISH YOU WERE HERE

前作『狂気』にも劣らぬ内容を誇る75年リリースの傑作

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1973年発表の『狂気』の大ヒットを経て、PINK FLOYDは日用品を使った前衛音楽「Household Objects」を企画。しかし、これは実際にレコーディングも行われていましたが、途中で頓挫しました。そして、1975年に発表された『炎〜あなたがここにいてほしい』は、全米および全英1位を獲得した前作『狂気』と並ぶPINK FLOYDの代表作のひとつとなりました。最大の聴きどころは、アルバム冒頭と最後に収められた9つのパートから成る「クレイジー・ダイアモンド」でしょう。この大曲は、(Roger Waters自身は否定しているものの)早くにグループを離脱することになってしまったSyd Barrettに捧げられた楽曲だと言われています。さらに、79年にリリースされる傑作『ザ・ウォール』につながるテーマが登場する「ようこそマシーンへ」、プログレ・フォーク・ミュージシャンRoy Harperをゲスト・ヴォーカリストに迎えた「葉巻はいかが」、そしてRoger WatersとDavid Gilmourが揃って「グループの最高の楽曲のひとつ」と胸を張る「あなたがここにいてほしい」が収められています。『狂気』に続き、本作も間違いなく名盤です。

-

James Guthrieによる新規デジタル・リマスター、Storm Thorgersonがブックレットを監修した2011年再発CD。ペーパーケース仕様

盤質:傷あり

状態:良好

軽微なホチキス錆あり、軽微な汚れあり

-

PINK FLOYD / THE WALL

ロジャー・ウォーターズの内面世界が色濃く反映された79年作、世界一売れた2枚組アルバム!

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。1979年に発表された大作『The Wall』は「全世界で最も売れた(3000万枚以上)2枚組のアルバム」であり、『狂気』や『炎〜あなたがここにいてほしい』と並ぶ、グループの代表作のひとつ。その内容は、バンドの実権を掌握したRoger Watersの思想が強く表れたロック・オペラ。Roger WatersとSyd Barrettの姿が投影されていると言われるロック・スター「ピンク」を主人公に、彼が人生の中で経験してきた教育に対する違和感や社会の中での疎外感を「壁」に見立て、各曲が切れ目なく進行していきます。本作を引っ提げて行われたツアーでは、ステージと客席の間に実際に「壁」を構築し、大きな話題となりました。2010年代に入って以降も、例えばRoger Watersによる大規模な再現ツアーが行われていることからも、PINK FLOYDのディスコグラフィーの中での本作の重要度が分かるでしょう。シングル・カットされ全米・全英1位を獲得した「アナザー・ブリック・イン・ザ・ウォール (パート2) 」や、コンサートの定番曲「コンフォタブリー・ナム」といった名曲も収められた、ロック・ミュージックの歴史上類を見ない傑作です。

-

紙ジャケット仕様、2枚組、デジタル・リマスター、年表・歌詞対訳付き仕様、タイトル入りプラ製シート・内袋2枚付仕様、レーベルカード4枚入り、定価3495

盤質:全面に多数傷

状態:並

帯有

プラ製シートなし、レーベルカード1枚に若干折れあり、内袋1枚に若干汚れあり、帯に若干カビあり

-

James Guthrieによる新規デジタル・リマスター、Storm Thorgersonがブックレットを監修した2011年リイシュー、ペーパーケース仕様、2枚組

盤質:傷あり

状態:良好

若干ホチキス錆あり、若干破れあり

-

-

PINK FLOYD / A MOMENTARY LAPSE OF REASON

新生フロイドの第1弾となった87年作

-

紙ジャケット仕様、復刻ポスター2種・オリジナルLPレーベル面レプリカ2枚付仕様、98年デジタル・リマスター、内袋付仕様、ステッカー付仕様、定価1800+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

解説無、若干スレあり、復刻ポスター2種ついていません

-

-

PINK FLOYD / DELICATE SOUND OF THUNDER

88年のNY公演を収録、代表曲多数の傑作ライヴ・アルバム

-

廃盤希少!紙ジャケット仕様、2枚組、88年オリジナル・マスター使用、オリジナルLPレーベル面レプリカ4枚付仕様、内袋付仕様、定価3600+税

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯有

-

-

PINK FLOYD / PULSE: IN CONCERT (CD)

94年「対(TSUI)」ツアーの音源を収めたライヴ・アルバム、全24曲

94年の「対(TSUI)」ツアーの模様を収めたライヴ・アルバム。アメリカ、ヨーロッパを回る77都市、110回の公演で300万人以上を動員したツアーは「史上最大の光と音のスペクタクルショー」として今や伝説として語り継がれるツアーとなった。荘厳なピンクフロイドの音世界とともに、史上最大のステージセット、複雑怪奇な映像を写し出す大円形スクリーン、目が痛くなるほどの光の洪水(ヴァリライトが生き物のように動き回り、レーザー光線が会場中を照らし出す)、牙の生えたブタが宙を舞い、巨大ミラーボールが光を放ち、これでもかと言わんばかりの花火の嵐・・・。まさに「美」としかいいようのない、それまでのコンサートの定義を大きく変えるものであった。今作の目玉はなんといっても「狂気」全曲再演収録。75年の最後の演奏以来19年振りに94年7月のデトロイト公演で復活。ここに収録されているのは、8月ドイツ、9月イタリア、10月ロンドンのライヴより。1-(2)の「天の支配」はUS公演ではオープニング・ナンバーだったのだが、誰もが度肝を抜かれたシド・バレット在籍時の1stアルバムからの曲。

-

盤質:傷あり

状態:良好

若干圧痕あり

-

-

DOORSの在庫

-

-

DOORS / MR. MOJO RISIN’ : THE STORY OF L.A. WOMAN

『L.A. WOMAN』発表40周年を記念したドキュメンタリー、インタビューや貴重ライヴ映像など収録

-

DOORS / DOORS

稀代のカリスマ・ロッカーJim Morrison率いるサイケ/アート・ロック・バンド、67年の衝撃的デビュー作!

67年作。歪んだハモンドを筆頭とする衝撃的なヘヴィ・サウンド、文学的で難解な詞世界。60年代後半の米国ロック・シーンを席巻する彼らのデビュー作にして不朽の名作。レイ・マンザレクの独特なオルガン奏法、正真正銘のカリスマ=ジム・モリソンの唯一無比の存在感が最も際立った作品です。ヘヴィ・サイケ/オルガン・サイケのパイオニアとしても数々のフォロワーを生んだ輝かしき金字塔。

-

ボーナス・トラック3曲、特殊プラケース仕様

盤質:無傷/小傷

状態:良好

軽微な折れあり、ケースにスレあり、ケースにシールが貼ってある仕様です。

-

DOORS / STRANGE DAYS

デビュー作と並んでUSサイケデリック・ロックを代表する67年作の2nd

カリスマJim Morrison率いる偉大な米ロック・グループ、67年2nd。初期2枚では呪術的な雰囲気を持ったサイケデリックなオルガン・ロックを指向。本作は1stと同路線ながらより内省的で洗練されています。エフェクトが施され禍禍しく浮遊するキーボード、煌びやかな音色を奏でるギター、そして低音で静かに語りかけ不意に絶叫するJim Morrisonのヴォーカルの引力に引き付けられます!幻想的なバンド・サウンドは美しいメロディに彩られており、異次元「まぼろしの世界」へと誘います。いつまでも浸かっていたくなる35分の小旅行!67年のサイケデリック・ロックを知るうえで外すことの出来ない名盤にして、1stと並ぶ代表作。印象的なアルバム・ジャケットに惹かれたあなたも、異次元への旅に誘われてみませんか?

-

定価1785

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

帯に小さいケースツメ跡あり、帯の下側が5mmほどカットされています

-

-

-

-

DOORS / LIVE AT THE AQUARIUS THEATRE: THE FIRST PERFORMANCE

69年のライヴ収録。

-

廃盤、2枚組、リーフレット封入

盤質:傷あり

状態:良好

1枚は無傷〜傷少なめ

-

-

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!