COLUMN THE REFLECTION 第9回 「クォーターマスの幻想② その周辺を探る旅(Spin Off)~ Ann OdellとShawn Phillips」 文・後藤秀樹

2019年1月7日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム

タグ:

第9回 「クォーターマスの幻想② その周辺を探る旅(Spin Off)~ Ann OdellとShawn Phillips」

新しい年となった。私の居住区は例年になく雪は少ないが、年末から晴れていたら急に雪が舞い、あっという間に吹雪となる変わりやすい天気の日が多かった。

そんなある日、吹雪がやんだと思って車を運転していると、道路の100mほど先の方では新たな吹雪で白んでおり、間もなくこちら側にもやってくる途中だった。周囲はマンションが並ぶビル街。その時向側からカラスが20羽ほどやって来た。雪に追われこちらに向って飛んで群れをなすカラスは羽ばたくと言うより羽を広げてホバリングしていて、まるでクォーターマスのアルバム・ジャケットそのままの様子を呈していた。飛んでいたのはプテラノドンではなくカラスではあったが、私にとっては前回からクォーターマスに関する原稿を書いているものだから、どこか意味深い風景に見えた。

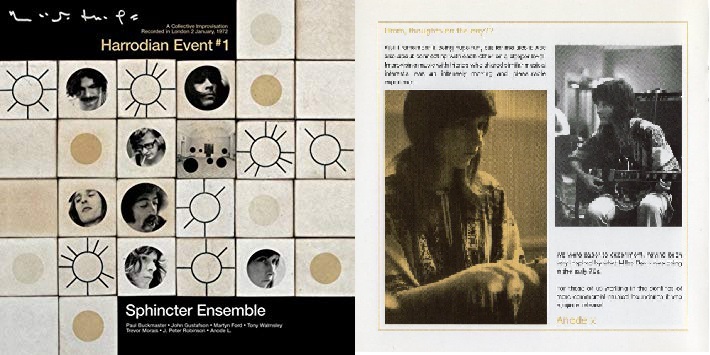

2013年、クォーターマスのアルバムの何度か目のCD再発と同時に、スフィンクター・アンサンブル(Sphincter Ensemble)名義のアルバムが同じ英Esotericから発表された。『ハロディアン・イヴェント#1(HarrodianEvent#1)』と題された作品は驚きの一枚だった。その音源は1972年1月2日に集められた仲間によって繰り広げられたジャム・セッションの一部分だ。クォーターマスのピート・ロビンソンを中心としたその後の英国音楽シーンの底辺を支える重要な役割を担う若者が参加しており、貴重な録音と言える。

CDのライナーには、クォーターマスと同様にロビンソンの回想に始まる各メンバーの詳細なコメントが載せられていてじつに勉強になる。集まったメンバーは、ピーター・ロビンソン(el-p,or)、トニー・ウォームスリー(g)、トレヴァー・モラレス(ds)、ポール・バックマスター(cello)、アン・オデル(or,el-p)、ジョン・グスタフソン(b)、マーティン・フォード(french horn)の7人。この中でロビンソンとオデル、バックマスターとフォードは王立音楽院からの学友である。ロビンソンとグスタフソンはクォーターマスだし、そしてバックマスターは彼らのアルバムに参加している。ウォームスリーはロビンソンとパリで組んだバンド以来の交流があり、モラレスはペドラーズ(Peddlers)での活動後でやはりロビンソンと交流があり、当然皆顔なじみの面々だ。

Sphincter Ensemble / Event #1 (Freen-Josp) & Event #7

ここに聴かれる音楽は、若きミュージシャンの感性、そして不思議な結束力に導かれた奇跡的な音楽である。正直、よく録音として残っていたものだと感心してしまうが、なお驚くことにこの約46分間は、テープを回し始めてから合間なく演奏されたものということだ。誰かがリードしたり、テーマを持っていたりするわけでも無い完全な即興ということにも唸らされる。ロビンソンやバックマスターはもとより、他のメンバーの以前以後の活動をつなぐミッシング・リンクとしてとても興味深い。クォーターマスの音楽性を期待してはいけないが、その精神性には共通したものを感じ取ることが出来る。

面白いのは、このCDを手に取った者の反応の多くがブックレットの中に収められたアン・オデル(Ann Odell)のポートレートの清楚な姿、表情の話題に集中していることだ。私も例外ではない。

彼女の唯一のソロ・アルバム『ア・リトル・テイスト(A Little Taste)』は73年に英DJMから出されている。愛らしい女性SSWとも言えるような内容で人気も高いし、よく出来た作品だ。このジャケットではカーリー・ヘアだっただけに、それ以前の彼女のストレート・ヘアと可憐な表情に驚きを覚えた。彼女は当時仲間内ではアノーデ(Anode X)と愛称で呼ばれていた。『ア・リトル・テイスト』は、本当に愛らしい作品だと思う。冒頭の「スウィング・ソング」もいいが、個人的には「チルドレン」から「ラヴリー」と続くメドレーが好きだ。この作品では彼女は、全曲のコンポーズ、アレンジ、キーボード、ヴォーカル、そしてプロデュースと才女ぶりを見せている。ベースにはグスタフソン、ピアノにロビンソン、ストリングスの指揮にフォードが参加している。

しかしこの作品が、一筋縄でいかないのは最後の曲「ザ・ドアー」だ。3分代中盤から不穏なストリングスそして電子音が一直線に描かれ、混沌とした雰囲気を残して幕を閉じるのだ。彼女が単なるSSWではないという意思表示に受け止められる。そして同曲の歌詞の最後は次のように歌われる。

「You may never see me on that far off plane

I can’t return again・・・」

聞くものを不安にさせるような仕掛けを最後に持ってくるとは凄い・・・というか怖い。

彼女は『ハロディアン・イヴェント』のライナーの中で、現代ヨーロッパのオーケストラと電子音楽、例えばペンデレッキ、リゲティ、メシアン、ストックハウゼンといった音楽家の名前を挙げている。さらに「それらがジャズ・フュージョンと同様にスフィンクター・アンサンブルの演奏の中に現れたのでしょうね。」と書いていることからも、そうした現代音楽的要素を自らのアルバムの中で確信犯的に入れたのかも知れない。

すべて私の想像でしかないのだが、その「ザ・ドアー」に続いていく曲を見つけた。ご存知の方も多いだろうが彼女のソロ・アルバムの翌年74年にバッドフィンガー(Badfinger)が出した『素敵な君(Wish You Were Here)』だ。その中に収録された「そのうちに そして いつの日にか (In The Meantime-Some Other Time)」を聞いてみて欲しい。このアルバムはワーナーから出した作品群の中でも際立っていて人気が高い。クリス・トーマス(Chris Thomas)のプロデュースで、「誰も知らない(No One Knows)」をサディスティック・ミカバンドのミカが日本語で歌っていることが話題になったアルバムだ。

このアルバムのオーケストラ・アレンジをアン・オデルが担当している。彼女のアイディアで、7分近い「そのうちに そして いつの日にか (In The Meantime-Some Other Time)」の冒頭に、「ザ・ドアー」に続くような仕掛けを今度はオーケストラで40秒近く施しているのだ。

Badfinger / In the Meantime – Some Other Time

このアルバムのアレンジは、当初クリス・トーマスの考えではジョン・ケール(John Cale)に担当させる予定だったというが、ジョンが直前でボイコットしてしまったためにオデルに回ってきての仕事となった。彼女が自分の仕事であることを強調するために、あえてこういう形で表現したのかと考えをめぐらせると面白い。特に現代音楽の領域との関連もあるジョン・ケールの代役だ。結果的にクリス・トーマスからはオデルのアレンジに関して絶賛されるというオマケもついた。

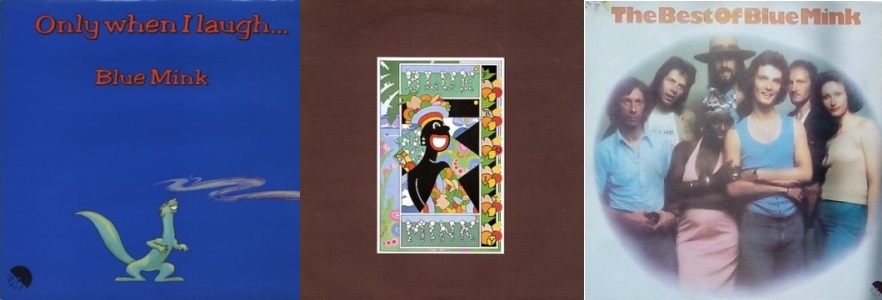

オデルは、この時期73年から74年にかけてブルー・ミンク(Blue Mink)の一員として2枚のアルバムにクレジットされている。現代音楽の素養を持った彼女がポップ・バンドというのも意外だが、ブルー・ミンクの演奏メンバーが実力を持ったセッション・ミュージシャンであることを考えると、彼女が正式にクレジットされても不思議では無いのかもしれない。74年の『fruity』のジャケットのフルーツのイラストは、ソロ・アルバムに描かれた可愛らしいソフト・クリームのイメージとつながるようでそんなところも面白い。

クォーターマスの続編と言いながら、オデルのことが長くなってきたが、その理由は75年に彼女がレイ・ラッセルと共に結成したショパン(Chopyn)にある。彼らの唯一のアルバム『グランド・スラム(gland Slam)』は、ピアノが爆発して白煙に包まれるというジャケットが強烈な印象を残すものの、実際にLPのジャケットで見なければその迫力は伝わりにくいかも知れない。ただ裏ジャケットのオデルの不思議な出で立ちと表情も気になる。ソロ作でのアイドルっぽさを真っ向から否定したようなイメージで慄然としてしまう。それ以外では、ドラムスのサイモン・フィリップス(Simon Philips)の最初期の参加作品ということで伝説的な作品でもある。

オデルのソロは73年に出て、ショパンのアルバムは75年。この2年間のオデルの変化は何だろう。可愛らしいルックスもあり周囲に持ち上げられてソロを作ったものの、売れるわけでもなく、自分でも不本意な音楽性(!?)と判断し、新たな分野の開拓を考えたのだろうか。

確かに、オデルが正式にクレジットされたブルー・ミンクのアルバムもそれまでのソウル・ポップ的な雰囲気は残しながらも、パーカッションの導入が大きくなりどこかファンキーな味わいを感じさせるようになっていた。

ショパンの成り立ちについて詳しい解説をこれまで目にしたことが無かった。しかし75年に同じレーベル(JET)の先輩バンド、ELO(Electric Light Oechestra)の『エルドラド(Eldrado)』コンサートに同行した際のパンフレットがあり、その中でショパンが紹介されていた。そこからの引用を・・・・

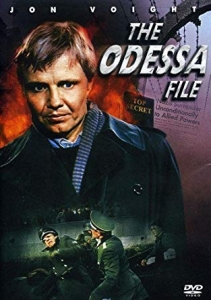

彼女のキャリアは今日のロックスターたちと比べても遜色はない。8才からピアノを学んだが、クラシックばかりでなく、ジャズやポップにも造詣を深めていった。彼女は王立音楽院でオーケストラ・アレンジとクラリネットを学んだ・・・・彼女最初のバンドではオルガンと歌を担当し、その後1968年にはアン・オデル・スリーを組んだものの、十分に満足できたとは言えなかった・・・その後、ショーン・フィリップスや、アート・ガーファンクル、ブライアン・フェリーの作品でストリング・アレンジメントを担当する。また、『ジーザス・クライスト・スーパースター』や『オデッサ・ファイル』といったサウンドトラックにも参加した。最近ではココモ(Kokomo)やブルー・ミンク(Blue Mink)にもキーボードとして加わったし、ソロ・アルバムでは作曲もプロデュースもアレンジも担当した。

しかしながら、セッション・ワークや中道的な音楽ばかりを演奏することに大きな不満を抱えるようになった。そしてツアーを続けることが出来る、しっかりとしたポリシーを持ったバンドを欲していた。そしてショパン結成が実現し、(今やりたいと思っているのは黒っぽい雰囲気を持ったファンキーミュージック。自分たちが前のめりに楽しめるようなバンドにしたい。)と彼女は語っている」

確かに、アルバムの1曲目はウィルソン・ピケット(Wilson Pickett)の「(イン・ザ・)ミッドナイト・アワー」から始まる。時期的に後追いでこのアルバムの存在を知り、やっとの思いで聞いた私は思わず「えっ?」と発してしまうほどに意外だった。ピケットのオリジナルは65年の大ヒット曲で、米R&Bチャートで1位、ポップ・チャートでも21位を記録している。

オデルは新たな「ショパン」の結成に際して、まずよく知っているレイ・ラッセル(Ray Russell)に電話をかけた。レイ・ラッセルは、8年以上自らのバンドも含め、様々なセッションをこなすベテランだ。彼の経歴からいえば、ネオン(Neon/RCA)から出た『ランニング マン(Runnning Man)』やロック・ワークショップ(Rock Workshop)がお馴染みだろう。約半年休養していた彼にとっては、それまでのアンのアイディアや作った曲にも共感、賞賛していて、ふたつ返事でバンドを組むことに同意し2週間のリハーサルを行っている。

次にメンバーとしてドラム担当にサイモン・フィリップスが加わることについて、どのようにオデルとつながってこうなったのか長く疑問だったのだが、次のことが明らかになった。

先に書いた映画『オデッサ・ファイル』のサウンドトラックでアン・オデルと一緒に演奏に参加していたというのだ。彼はまだ16才だったが、そこまでの経歴もじつは長いことはもう周知の事実だろう。

私は映画も好きで、この74年公開の『オデッサ・ファイル』も何度も見ているのだが、その音楽は不覚にも全く印象に残っていなかった。クレジットにはアンドリュー・ロイド・ウェバー(Andrew Lloyd Webber)の名前があるだけで、誰が演奏しているかということは明らかにはなっていない。この音楽は当時レコードでも出ていたが、CD化されてはいない。

それで、改めてDVDで久しぶりに見直したのだが、冒頭のペリー・コモ(Perry Como)のクリスマス・ソング(!)がミス・マッチに思え、それが記憶にこびりついてしまいその他の音楽が頭に入ってこないのだ。悔しい。

ただ、余談になるが、この『オデッサ・ファイル』は、原作が著名なフレデリック・フォーサイス。戦後ナチスの高官だった人物を守る組織があり、その名簿がオデッサ・ファイルで、それを手に入れるためにフリー・ジャーナリストが一人で組織に挑む話なのだが、映画自体が面白い。幾分古くさく見えるかも知れない映像だが、ストーリー展開がスリリングで何度見ても引き込まれる。言い方を変えれば、見る者をそうさせるほどに音楽も効果を生んでいることになるのだろう。

今ではドラマーの第一人者としての地位が揺るがないほどに大きな足跡を持ったフィリップス。オデルが彼の才能を見抜いて自分のバンドに招いた。パンフレットには、彼は「ミュージシャンとしてだけでなく、一人の人間として最初のバンドがショパンであったことと、ここでギターやシタールも学んだことも嬉しい」なんて初々しいことが書いてある。何かこれも一つの縁がつなぐ物語だなと感じてしまう。

ヴォーカルのデニー・マカフレイ(Denny McCaffrey)、クライド・マクムリン(Clyde McMullin)に関しては、それ以前も以後も無名ではあるが、マカフレイはオデルの古くからの音楽仲間、マクムリンは適任として周囲から紹介されて参加したということだ。

ショパンの『グランド・スラム』は75年2月14日に発売され、それと同時にELOの『エルドラド(Eldorado)』UKツアーに同行することになる。

このアルバムを手にして一番の期待を抱かせたのは、クォーターマスのカバー曲「ラーフィング・タックル」の存在だった。クォーターマスのアルバム中最も実験的な大曲を取り上げたというのは、当然ピーター・ロビンソンへのリスペクトがあっただろうし、これまで述べてきた中でおわかりの通り、彼女自身の現代音楽的なものへの希求心も無視できない。そしてよく出来たカバーと評価できる。コンパクトにまとめたオデルのキーボードワークはもちろん、フィリップスのドラミングも可能性を秘めていた。しかしそれ以上に、クォーターマスにはなかったレイ・ラッセルの素晴らしいギターのカッティングの冴えが、新たな魅力になっていることは多くの聞き手に理解されることだろう。

(今回用意した「ラーフィング・タックル」はぜひ、youtubeそのもので見て欲しい。その理由はこの映像に対してピータ・ロビンソン自身がコメントを公開しており、コメントに対してアン・オデルの娘も返答しているからだ。)

Chopyn / Laughing Tackle – Somebody Gotta Go

メドレーとしてつながる「サムバディ・ガッタ・ゴー」は、ラテン風味のナンバーでどこかベーブ・ルースのファーストの収録曲「ウェルズ・ファーゴ」を思わせる。

そう思って「ミッドナイト・アワー」を聞き直すと、ソウル・ナンバーを切れ味の鋭いソリッドなロック・ナンバーにとらえ直したことは了解できる。また、「ノン・コマーシャル・ソング」はオデルのオリジナル曲だが、ブルー・ミンク、ソロ・アルバムに続いて3回目の登場となる。75年段階で彼女が好みとするファンキーとはこうした感じなのだろうということがわかる。それまでのSoul,R&Bがポップ・フィールドでファンクやディスコとして定着するのはこの後であることを考えると、音楽家としての興味の粋を飛び出して本格的な音楽性として弾けるにはまだ時間を要するようにも思えた。(ラストの「ファンキー・レイディ」にしても同様の印象)

Chopyn / Space Nativeity

全体的にこのアルバム『グランド・スラム』が、オデルが求めたファンキー・テイストを含め、様々な要素が詰め込まれすぎて焦点がぼけているように思われることは多くの評価に表れている。

しかし、全体にスペイシーな感覚を漂わせた音作りのアルバムで、特にこの作品の価値を高めているのは「スペース・ネイティヴティ」と「ユー・ネヴァー・トールド・ミー・ユア・ラスト・ネイム」の2曲の存在だろう。これらには本来のアデルの良さが出ていると思われる。この2曲と「ラーフィン・タックル」があるからこそ、私はこの『グランド・スラム』が好きだと大きな声で語ることが出来るのだ。

勢い余って、アン・オデルについて多くを費やしてしまったが、彼女のその後についてはまた機会を改めることにしたい。次に前回予告したショーン・フィリップス(Shawn Phillips)について見ていきたい。

70年『クォーターマス』のアルバム発表後、ポール・バックマスターはエルトン・ジョンのアレンジを担当する傍ら、ショーン・フィリップスのA&Mでのアルバム録音、ツアーへの参加を長く続けることになる。そこに、ロビンソンをフィリップスに紹介し一緒に活動していくことになる。そのうちに、グスタフソンも加わり、結果的に74年の「クォーターマス再び」につながっていくのだ。

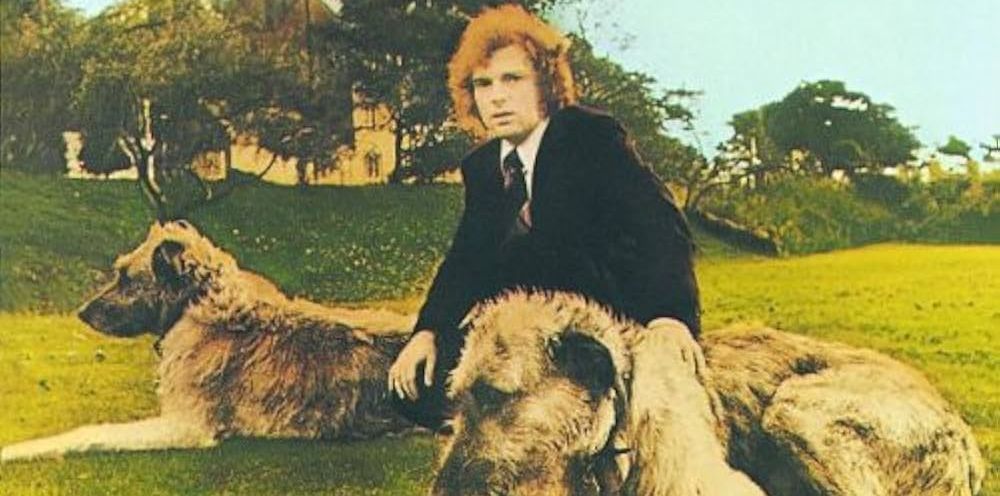

ショーン・フィリップスは65年からレコーディング活動を始めたシンガー・ソングライターで、ドノヴァン(Donovan)との親交が厚かったことで知られていた。日本では71年にA&Mからの2枚目にあたる『ショーン・フィリップス・1(Second Contribution)』を最初としてアルバムは次々とリリースされ、折からのSSWブームとも重なって日本ではKingレコードの大きなプッシュもあり、当時は結構注目を集めていた。

私にとってショーンは長いことフェイヴァリット・アーティストの一人だ。そのきっかけは一本のプロモート・フィルムを見たこと。71年~72年頃に民放TVで深夜に「ナウ・エクスプロージョン!」という番組があり、毎回1時間ほど海外アーティストの曲を説明もなく次々と流していた。私にはどれが有名で無名なアーティストなのかも分からなかったし、とんでもなく古くさく感じるものもあった。しかし中にはバンドが演奏する映像もあり、名前だけ知っているバンドが演奏している様子を夢中になって見たものだった。

そんな中で、アカペラで幕を開ける「僕を信じてください」という曲が始まった。ショーンの姿と音楽は強烈だった。アルバムのジャケット・デザインにあるひび割れた大地にたたずむ長髪の彼の姿だけをとらえた映像が流れていたのだが、頭の中で間違いなくガーンという音が鳴るほどに衝撃的だった。件の“Second Contribution”の冒頭の曲であることはあれこれ調べた結果に分かったのだが・・・。

そのアルバムを私が入手したのは自分のノートを見ると日本発売の2年後、74年4月20日。クォーターマスの入手より2ヶ月前のことだが、当時16才だった私にとっては、ショーンとクォーターマスが重なって映る部分が多く、ピーター・ロビンソンとポール・バックマスターが気になって仕方がない時期だった。

そうして、日本での3枚目『ユートピアの世界(Collaboration)』(日本では72年1月発売)を見た時には本当に驚いた。それは、見開きジャケット表面に、車の運転席にショーン、助手席にはバックマスター、ロビンソンが一緒に乗って映っていたからだ。クレジットには、「このレコードは、ショーン・フィリップスとポール・バックマスター、ピーター・ロビンソンによるコラボレーションである。」と添えられていて、3人の信頼関係がうかがえる。詳細なクレジットには、バックマスターはチェロと2曲のオーケストラ・アレンジを担当。その一方で、ロビンソンは基本的にオルガンとピアノなのだが、1曲はベースを弾き、1曲インスト曲のオーケストラ・アレンジを担当しており、前作に比べてその役割の比重が飛躍的に高まっていた。

A&M三部作にあたる3枚のアルバムの参加ミュージシャンを見て欲しい。

Paul Buckmaster(cello);Jim Capardi(ds) ; Reme Kabaka(ds) ; Bruce Rolland(ds) ;

Candy John(ds,Congas) ;Chris Mercer(tenor sax) ; Stievie Winwood(or) ; Mox(harmonica) ;

Chris Wood (sax); Jim Cregan (g,b); Freddy Red (or); Alan Spenner(b) ; Brian Odgers(b) ;

Mick Weaver(or)

“Second Contribution”(1971/3月発売 録音は70年) *日本でのデヴュー盤

Peter Robinson;Paul Buckmaster;Ann Odell;Brian Odgers;Harver Burns;Anello Capuano;

Bruce Rowland;Jim Creegan;John Michael Palmer;Gerry Salisbury;Barry Dean

“Collaboration”(1971 録音は71年)*日本での3枚目

Peter Robinson;Paul Buckmaster;Brian Odgers;Ann Odell;John Gustafson;

Martyn Ford;Tony Walmsly;Barry de Souza;David Katz & Orchestra

“Contribution”の参加メンバーはトラフィックを中心とした60年代後半から70年代を支えた歴戦の勇士と言える興味深いミュージシャンが顔をそろえている。

しかし、”Second Contribution”からはバックマスター、そしてブライアン・ロジャース、ブルース・ローランド、ジム・クリューガン以外は入れ替えた形になっている。そしてロビンソンとオデルが参加している。70年の録音だから、5月にアルバム『クォーターマス』を発表したあと、ツアーも年明けまで続いたはずなので、秋(9月?)頃に短期間でレコーディングしたものと考えられる。

さらに、“Collaboration”をよく見て欲しい。下線を引いたメンバーは、今回冒頭で取り上げたスフィンクター・アンサンブルとして参加しているミュージシャンだ。72年1月2日のセッションにいて、このレコーディングに入っていないのはトレヴァー・モラレスだけだ。それ以外の6人がすべて参加しているというのは、明らかにバックマスターとロビンソンの思惑を反映したと言っていいだろう。

71年2月にクォーターマスはセカンド・アルバムの制作にかかったらしいのだが結局は未完成に終わっている。正式な解散は4月という資料があるので、その事実を受けて完全にショーン・フィリップスとのコラボレーションに向ったものと思われる。その際に当時の友人たちをフィリップスに紹介したのだろうが、当時はほとんど無名のメンバーを受け入れたフィリップスのロビンソンに対する(バックマスターに対してでもあるが)信頼感の大きさを物語っていると言える。それに応えるように、このメンバーたちがフィリップスとのレコーディング直後に顔を合わせ、『ハロディアン・イヴェント』を繰り広げた事実が分かったことは、私にとって感慨深いものであった。

肝心のショーン・フィリップスの音楽性に関してだが、こちらも未だ正しく評価されているとは思えない。しかし私が彼の作品を追いかけるようになったのは、このメンバーの変遷の興味以前にその音楽に魅せられたからだ。まずはその歌声。彼の歌声は時にハイトーンになり、その音域は4オクターヴと伝えられている。一方低音を活かした曲もあり、表現が豊かだ。曲調は弾き語りもあるのだが、参加ミュージシャンの助けを素直に借りるだけの多様性を持っている。純粋にフォークととらえられる作品もあるが、その中味も淡々としたものからシンフォニックに歌い上げるバラードまでどれも彼の個性として位置付けられる。幾分難解さも含む詩の世界も魅力的だ。人間の喜怒哀楽を中心にしながらも、そこからこぼれ落ちる皮肉とか不安、虚無といった微妙な感情も描いていることに私は共感できた。

ただ、当時はまだシンガー・ソングライターには固定概念があって、ディランやジェームス・テイラー等のシンプルさが主流で、フィリップスの音楽は大仰ともとらえられ酷評も受けた。

この3部作を聞いていて思うのだが、まずはバックマスターが全体に幾分マイルドでクラシカルな味わいを付け、ロビンソンが加わってからは、よりジャズやプログレ的な側面が感じられるようになった。参加メンバーについて理解が深まれば、幾分前衛的な部分も顔を出し、ジャンルで括ることのできない大きな領域に踏み込んでいったことも理解できるだろう。

これから聞く方々に、お勧めと言えるのは間違いなく”Second Contribution”と“Collaboration”だ。どこかを切り取って聞くのではなく、通して聞いてみて欲しい。そして感じ取って欲しい。ただ、CD化はされたものの今は入手しにくいのが残念だ。ただし、レコードに関して発売当時は結構売れたようで国内盤各種は今も安価でよく見かける。聞く方法は・・・何とかなるものだと思う。(もちろん“Contribution”にも聞くところは多い)

Shawn Phillips / Remedial Interruption

私が彼の音楽に触れて以来現在に至るまで、フェイバリットであり続ける一番の要因は、「音の中に静寂を感じられる瞬間がある」ことが決定的だった。私が音楽の中に求めるものはそこにある。これにはもう少し説明が必要だと思うが、クォーターマスのアルバムでもそれを感じることが出来たおかげで、今でもショーン・フィリップス同様に私にとってのフェイバリットとなり得ているのだ。

驚くべきことは、70年代を通してほぼ年に一枚のペースでアルバムを出すフィリップスに、バックマスター、ロビンソンを中心に他のメンバーも付き合っていくことだ。その辺りも触れるべきことがたくさんあるのだが、これは次回に回させてもらう。

その合間には、それぞれが別の仕事(セッション系が多いが)もしていくわけで、今回はバックスターとロビンソンの仕事にまで踏み込もうと思いながらたどり着けなかった。次回はそこも含めて光を当てていきたいと思うので、お待ちいただきたい。

また現在同時に、ジョン・グスタフソンとミック・アンダーウッドについても調べているが、これもその後にということで続けていきたい。しばらくおつきあいいただければ幸いである。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第10回「クォーターマスの幻想③ Spin Offその2 ~Paul Buckmaster とPete Robinson~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンの活動を追います。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第11回 「クォーターマスの幻想④ Spin Offその3 ~ハード・ロックの側面から John Gustafson & Mick Underwood~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。4回にわたりお送りした英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASS編も今回がラスト。ベーシストJohn GustafsonとドラマーMick Underwoodの活動に焦点を当てて堀下げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第8回 「12月に聴く名盤 クォーターマスの幻想①、2013年版は聞いたかい? 思い出と共に再び」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、英国キーボード・ロックの金字塔QUATERMASSの70年作!

QUATERMASSの在庫

-

QUATERMASS / QUATERMASS

キーボード・トリオ編成のハード・ロック・グループ、レインボーがカバーした「Black Sheep Of The Family」収録の70年作、オルガンの響きがこれぞブリティッシュ!

後にSUN TREADERを経てBRAND Xへと加入することとなるPete Robinson、HARD STUFF、ROXY MUSICなどで活躍するJohn Gustafson、STRAPPS、GILLANへと参加するMick Underwoodによるキーボード・トリオ。Harvestレーベルからの70年作。その内容はハード・ロックを基本にクラシックやジャズなどの手法も使い分けるPete Robinsonのオルガンをメインに据えたヘヴィー・ロックの名作であり、オルガンのほかにピアノやハープシコードなどで巧みに表情を変え、楽曲によってはストリングスも導入したシンフォニック・ロック的な音楽性も聴かせます。

-

デジパック仕様、Peter Robinson自身による5.1 SURROUND SOUNDミックス音源を収録したDVDをプラスしたCD+DVDの2枚組、NTSC方式、リージョンフリー

-

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!