COLUMN THE REFLECTION 第16回 Mark-Almondの世界①(初期3作品とその周辺から) ~名盤『復活(Rising)』の個人的な思い出がすべてのはじまり 文・後藤秀樹

2019年8月12日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム

タグ:

第16回 Mark-Almondの世界①(初期3作品とその周辺から) ~名盤『復活(Rising)』の個人的な思い出がすべてのはじまり

今年も暑い夏になっている。夏は暑いものと割り切って考えたいがなかなかそう上手くはいかない。私の避暑の方法の一つはボサノバ、またはボッサ・テイストの音楽を聞くこと。アストラット・ジルベルトや、スタン・ゲッツ、マルコス・ヴァーリといった定番系で十分。これらをかけるだけで周囲の温度が2~3度は下がるような気がする。あとは、暑いときにあえて熱いコーヒーを飲み、熱いラーメンをすすること、これも結構効きます。って、ちょっと単純すぎるだろうか?

◆マーク・アーモンドについて

画像① Mark-Almond

私が夏の想い出として夏になると必ず聞く音楽のひとつがマーク・アーモンド(Mark-Almond)だ。ジョン・マーク(Jon Mark)とジョニー・アーモンド(Johnny Almond)のデュオが中心となったバンドで、1971年に登場した当時はそのジャンル分けが苦慮された音楽だったが、後年になってAORの先駆者という、ありがたいような、そうでもないようなとらえ方をされている。実際の活動期は70年代全般ということになる。しかし、その音楽性というか音楽に関する彼らの考え方に大きな変化はないものの、ブルー・サムとコロンビアから出された前期(最初の4枚)と後期(abcとHorizonの2枚と、その後Lineからの複数)では、支持層が変化しているような印象があるように思えるのだがどうだろう。

そんなどちらのファンにも応えるような紹介の仕方ができるとは思えないが、これまで彼らをトータルでとらえた記事を見たことがないので、今回と次回の2回に亘って少し取り上げてみようと考えた。

◆最初に味わった彼らの3枚目『復活(Rising)』の衝撃

画像② 3rd Album 『復活(Rising)』

いつものように私の昔話なのだが、夏が来ると思い出す彼らの3枚目の『復活(Rising)』にまつわるあれこれから触れていきたい。この作品は72年発売(国内盤は72年11月21日)でMusic Life73年1月号の「アルバム・コーナー」でしっかり紹介されている。注目したいのはその評価で、「聞く価値十分あり」という最高評価に「!!」の「おまけ」までついている。普段は★(星マーク)での五つ星が最高なのだが、なぜかこの時期はイラストマークでの評価となっている。それでもMLのアルバム紹介の中で「最高」に「おまけ」マークがついたのは他に見たことがない。言い方を変えると、ML新譜アルバム紹介史上一番の評価がなされたことになる。

同じ号のアルバム紹介にはディープ・パープルの『ライヴ・イン・ジャパン』、サンタナの『キャラバンサライ』、ブラック・サバスの『4』、ムーディー・ブルースの『神秘の世界』らが掲載されていてその時代を彷彿とさせるのだが、それらのアルバム以上の評価を受けているというのは凄いアルバムに違いない!と、当時中3の私は受験勉強もそっちのけで気になって仕方がなかった。

それまで日本でもキングから1枚目『マークとアーモンドの世界』(SR 671)、2枚目『マークとアーモンド第2集』(ICL 502)が出されていたこともキング・レコードのカタログで目にしていた。いつものようにレコード・ショップに現物を見に行った。2枚のアルバム共に封筒型の気品あるジャケットに包まれており、バンド・ロゴは型押しのエンボス加工が施されていたのも素敵だった。でも、自分のこだわりとしてまずは『復活(Rising)』を聞いてみたいと思っていた。

その『復活(Rising)』を実際に入手できたのは年が明けた73年に入ってからのこと。当時のソニー系列の国内盤のアルバムは米盤のようにシュリンクで包装されていた。それだけに実際に買うまではWジャケットの中味を見ることが出来なかったものだから期待感は高まった。(その頃のワクワク感は本当に懐かしいなあ)実際には、メンバーのポートレートがマークとアーモンド、そして残りのメンバーと分けて内側両面に載せられていたが、表ジャケ、裏ジャケも含めて、ステンドグラスの枠のように収められていて、やはりどこか品の良さを感じた。

画像③ 3rd Album 『復活(Rising)』内ジャケット

メンバーは、ジョン・マークとジョニー・アーモンドが中心だが、前作からドラマーにダニー・リッチモンド(Danny Richmond)が、そして『復活(Rising)』で初めてメンバーとしてベースにコリン・ギブソン(Colin Gibson)、キーボードにケニー・クラドック(Ken Craddock)、そしてトランペットのゲオフ・コンドン(Geoff Condon)が加わる。今となっては各人のその前後は調べて分かるものの、当時は当然のことはじめて聞く名前。中心となるジョン・マークがギターとヴォーカル、ジョニー・アーモンドがサックス、フルートという組み合わせとなっていたのも不思議だった。プロデュースはブルース・ボトニック(Bruce Botnick)。驚きはその録音場所。ロンドン、パリ、ロサンジェルス、ハワイ。何と世界各地だ。国内盤はソニー系列のエピックだが、米盤はColumbia、英盤はHarvestと権利関係が結構複雑な印象を受けた。

一度アルバム全編を聞いてみて、これは大人の音楽だなと感じた。それは、1曲目の「月曜日の悲しい歌(Monday Bluesong)」と2曲目の「悲しき音楽家への歌(Song For A Sad Musician)」の印象なのだが、ブルースのような、そしてジャズっぽさも感じるムーディーな雰囲気の深いものだった。ジョン・マークのヴォーカルも渋い。渋すぎる。それまで自分が聞いてきた音楽とは全く違う世界観を持っていた。

3曲目の「手回しオルガン演奏者(Organ Grinder)」はメロディアスで素敵な小品。ギターも上手いし、ハーモニウムのようなオルガンも、口笛もハーモニーもじつに曲の雰囲気をよく表している。しかし何よりも心をつかまれたのはその歌詞の世界。一部紹介すると、

「時が過ぎるってなんておかしいのだろう/すべてが過ぎてしまうまで/君は気づかないのだから」

「僕は最初の自転車を覚えている/父さんがぼくのために買ってくれた/でも、僕は泣いてしまった/それは、赤く塗られていなかったから・・・」

誰にでも、親に買ってもらったものについて、ありがたさは感じるけれど、本当に欲しかったものと微妙に違っていて、不満というよりどこか悲しい気分になったことってあるのではないだろうか。今、改めて聞いても何か心が動かされる歌詞だ。

音源資料① Mark-Almond/Organ Grinder

そう思って、改めてこのアルバムの歌詞を眺めていくと、ジョン・マークの詩人としての感性に気づいた瞬間が自分の中にあったのだということを思い知らされる。

4曲目の「すぐに立ち去ろう(I’ll Leaving Soon)」はケン・クラドックのペンによる曲。ボッサ・テイストの曲でクラドックのヴォーカルの軽い歌い方と、ギブソンのベース、マークのギターも、リッチモンドのドラムスも、すべてが有機的に結びつき、そして後半のアーモンドのサックスも雰囲気を見事に一層盛り上げている。

5曲目「何のために私は生きるのか(What Am I Living For)」は、マークの弾き語りで、ライヴでも定番になっていた曲。とても具体的な人生のトピックから得られる哀しさが感じられる。こうした詩の世界はジョン・マークのデヴュー当初から得意とする世界だ。

6曲目(LPではここからB面)は「自由に乗って(Riding Free)」はアルバム中の異色作。ブラス・ロックかと思えるほどのアレンジ・リフと、ドラミングのダイナミックさもあって迫力満点の曲。ただ純粋にロックなのかと言うとちょっと違う。(参加しているダニー・リッチモンドはチャーリー・ミンガスとの活動で知られるということで、彼が参加しているアルバムを探した思い出も懐かしい。)

マークとクラドックはエレキ・ギターを弾いているがその奏でる音も独特に感じられる。初期のニュークリアス(Nucleus)あたりに近いだろうか。でも、もっとラテン的な感じもあるし、中間部ではアフリカ音楽的なリズムのニュアンスも確認できる。「こうした多様性がマーク・アーモンドなのだ」と思えた時に彼らの本質的な凄さを理解できたと言えるのかもしれない。

7曲目の「星の王子様(The Little Prince)」を聞いた時には「やられた。参った」と思うほどに彼らの世界観にはまってしまった。イントロのエレ・ピから、風音を表現したフルート・アンサンブル、ダブル・ベースを伴ったマークのヴォーカルとギター。静謐でジェントルで、詩的な美しさに満ちた曲。途中から見事にゲオフのオーボエが入り、そこに絡んで最後まで雰囲気を見事に表すアーモンドのフルート。幻想という言葉がぴったりの小品。サン・テグジュペリのあまりに有名なお話の世界を音にしたものと考えられるが、子どもの感性を忘れてはならないことを伝えている。

音源資料② Mark-Almond/The Little Prince

8曲目の「不死鳥(The Phoenix)」の荘厳な世界もこの作品の価値を高めると同時にマーク・アーモンドの凄さを見せつけている。ジャケットの翼を広げて妙に艶めかしく描かれた鳥が「不死鳥」なのだろう。曲の半分以上までクラドックのコンサート・ピアノだけをバックにマークが歌う。

「もし君が望むなら、それは君の世界だ/投げ捨ててしまってはいけない」

このリフレインを合図にドラムとハーモニーが導入されるが、それもほんの一時でまた静けさが漂う中クラシック曲のように最後は転調して幕を閉じる。

聞き終えた後の余韻がまた気持ちのいいものだった。

◆マーク・アーモンドを通した関わりから~その1

前にも触れたことがあることだが、高校時代の私は土曜日の午後、NHK-FMの番組「リクエスト・アワー」というローカル番組に葉書を書いて、聞きたいアルバム、曲をリクエストしていた。毎週のように番組内で取り上げてもらうことができ、それをカセットにエア・チェックすることで自分のライブラリーを広げていた。

ある日、番組から手紙が来て、スタジオに遊びに来ないかと連絡をもらった。さらに、その気持ちがあれば「あなたもディスク・ジョッキー」というコーナーをつくるので、番組で好きな曲を紹介してみないかということだった。断る理由などなかったし、ただただ興味津々で出かけて行った。そしてその時スタジオに持っていったアルバムがマーク・アーモンドの『復活(Rising)』、かけた曲は「星の王子様(The Little Prince)」だった。

何より、放送局に出かけて行くことは敷居が高かったが、番組担当のTさんという素敵な女性が丁寧に対応してくれた。そして、何よりも毎週私が書いていた葉書に勉強させてもらっていたという言葉をいただきありがたかった。アナウンサーのMさんと一緒のオン・エアーだったのだが、緊張して顔が引きつりながらの30分弱。その時の自分の声のテープを聴くと今でも顔から火が出る思いなのだが、なかなか楽しい経験をさせてもらったと思っている。73年8月の暑い日のことだった。

その日をきっかけにその後も番組の選曲を手伝わせてもらったり、公開放送に参加したり、TV番組にまで出させてもらったりもした。しかし、番組担当者が変わって扱いも変わり、もう一度DJをさせてもらうところで番組との関わりも終わった。約1年間のことだった。FM放送の現場に関わらせてもらったことはとても貴重な経験になった。

◆マーク・アーモンドを通した関わりから~その2

その後、番組の同じコーナーに参加したことのあるリスナーから連絡があり、サークルを作るので入らないかと誘いを受け、そのサークルの一員になった。時折、集まりを持っては好きな音楽のことを語る。皆同じような音楽を聴いていたこともあり、楽しい思いもしたし、ミニコミに参加したこともいい経験にはなった。しかし、仲間内の人間関係の難しさまで感じてしまうこともいろいろあったのも事実。

そんな中でメンバーの一員だったUさんにはとても助けられた。当時たくさんのレコードを借りて聞かせてもらったのはいい思い出だ。キャラバン(Caravan)をはじめとするカンタベリー系については彼に教えてもらったようなものだし、BJH(Barclay James Harvest)やジェネシス(Genesis)に関しても私が持っていないアルバムを、そしてグローブシュニット(Grobschnitt)やジェーン(Jane)をはじめとするドイツものやニュー・トロールズ(New Trolls)等のイタリアものに関してもずいぶんと聞かせてもらった。何よりジャズ・ロックやマーク・アーモンドについて語ることのできる友人は現在でも彼以外にそうたくさんはいないし、その頃まだ私が持っていなかった2枚目『マークとアーモンド第2集(II)』(ICL 502)を借りて聞くことができた。そして、また私の音楽人生が変わっていくことになる。

◆「マーク・アーモンド第2集(II)」を耳にした新鮮な驚き

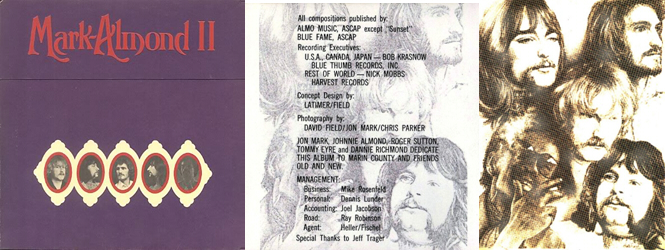

画像④ Mark Almond II

マーク・アーモンドに関しては、初期の3枚は全く順番を逆に聞いていくことになったのだが、衝撃を受けた『復活(Rising)』の次に聞いた前の作品『第2集』はさらに刺激的だった。ファーストはドラムレスだったことは知識として知っていたが、ここではダニー・リッチモンドがドラマーとして加わっている。プロデューサーは都会的な音楽を得意とするトミー・リピューマ(Tommy Lipuma)。

アルバムは組曲『サウサリート湾』に始まる。最初の曲は「橋(The Bridge)」。静かな弾き語りでさわやかな朝の情景が描かれる・・・メロディアスでいい曲だなと思っていると中間からリッチモンドのドラム全開からメンバーの力溢れるインタープレイに突入する。それが凄い。しばし唖然としたことは今も鮮やかに思い出すことができる。

音源資料③ Mark-Almond/The Bridge

バンドが一塊になって同化する素晴らしさというのは色々聞いてきたつもりでいたが、ここでの一体感はジャズの為せる技かと考えもした。リッチモンドのドラムはロックのそれとはまた異質だし、マークはエレキ、アーモンドのサックスも凄いが、もっと注目したのはトミー・アイアーの縦横無尽のキーボードとロジャー・サットンのベースのしなやかさ。それらが渾然一体となって繰り広げられる世界は私の前に新たな情景を見せてくれた。

続く曲はセカンド・パートの「湾(The bay)」。ブルージーながら詩的な世界がまた私の胸を打つ。エンディングのエレ・ピとトライアングルの音がまた効果的。サード・パートの「孤独(Solitude)」も同様の世界観。その核心にあるのはジョン・マークの感性だと思うが、それを彩るアイアーとサットンの表現力、そして相棒のアーモンドの多彩なサックスの音色が立体的な映像を浮かび上がらせる。4番目にあたるパートの「友(The Friends)」はマーク一人の完全な弾き語り。これがまた心憎い。

片面を聞いて心地よい疲労感を感じさせてくれるマーク・アーモンドの素晴らしさに舌を巻いた。その余韻に浸りながら、裏面(レコードのB面)を聞くまでにしばらく時間をおいた。

CD化されてからは、間髪入れずに5曲目が始まってしまうのだが、今でも私はしばしポーズ・ボタンを押し、ややしばらくして気持ちを整えてから改めてプレイ・ボタンを押す。

B面もトータルで「ニュー・イングランド旅行」という組曲形式になっている。

最初はシングルにもなった(!)「日曜日にさようなら(One Way Sunday)」という暖かな詩情を感じさせる好ナンバー。マークのギターとコーラス・パートが気持ちいい。後半はアーモンドのフルートだけになって曲が終わるが、彼らは曲構成についてはもちろんだが、エンディングにもずいぶんと気をつかっていることがよく分かる。セカンド・パートの「日没(Sunset)」はロジャー・サットンの曲。中東風のラーガ曲だが、これもアルバムの中の一側面として良くはまっている。ただ、最初に聞いたときには違和感を覚えたことを白状しておきたい。意図的な微妙な音のずらしというのは年齢と経験と共に理解が深まっていくものだろう。今ではこの瞑想的な雰囲気も大好きだ。先にも述べたジョン・マークの未発表に終わった65年のファースト・ソロ・アルバムでも同じ感覚でとらえられる部分がある。

サード・パート「バラード(Ballard Of A Man) 」は思い切りブロウするアーモンドのテナー・サックスが始まって意表を突かれる。それにしても、アイアーが奏でるアコースティックとエレキのピアノの使い分けは凝っていて唸らされる。中間部の冬の情景を歌い上げるマークの歌声とピアノのドラマチックな部分が大好きだが、その後のインストの意外性も聞き物だ。

A面とB面1曲目まではじつに聞きやすいが、それ以後は対峙して聞く集中力が要求される類いの音楽ということができるだろう。確かにその後のAORとかフュージョンにつながっていく系列の音楽ということもできるのだろうが、音楽に対峙するという姿勢の必要性に関しては、70年代初頭の精神性の色濃さを物語っていることは間違いない。そしてそれ故に、未だ褪せない魅力を持った作品と言うことができるだろう。

◆最初のアルバム「マークとアーモンドの世界(I)」の深みへ

画像⑤ Mark Almond I

そしてようやくたどり着いたファースト・アルバム(I)。米原盤は71年7月に発売されている。ジャケットは「第2集(II)」と同様に上蓋タイプの変形ジャケット。これが国内盤初期に再現されていたことは驚きだが、私が手に入れたのは普通のジャケットになった米国盤だった。まだ日本でも再発される以前の谷間の時期にあたり仕方なかったが、とにかく聞いてみたくなって飛びついた。中のインナーバッグが再現されていたことはありがたかった。

メンバーはジョン・メイオール・ブルース・ブレイカーズ(John Mayall’s Blues Breakers)のバンドで一緒だったマーク、アーモンドの二人と、トミー・アイアー(Tommy Eyre)、ロジャー・サットン(Roger Sutton)の4人。彼ら4人ですべてのあらゆる楽器を担当しているというクレジットがアルバム発売当時の売りでもあった。

プロデュースには都会的な音楽に関して当時からよく知られていたヒュー・マーフィー(Hugh Murphy)が担当している。彼は『Sweet Thursday』も担当しているので、マークとは気心が知れた存在と言える。今では伝説的な超有名プロデューサーだが、その知名度の原点的な時期にマーク・アーモンドを担当していたという事実は重要な歴史の側面ととらえていいだろう。

このアルバムの国内発売にあたって、当時のニュー・ミュージック・マガジン誌(1971年9月号)に何と一面広告が出ている。(画像⑤の中央参照) そこに書かれた紹介文には「スーパー・グループ登場!! マリアンヌ・フェイスフルの『Come May Way』のプロデューサーであり、それにアコースティック・ギターの名手でもあるジョン・マークと「ミュージック・マシーン」なる異名をもつジョニー・アーモンド!! 色んな音楽形態のジャンルに押し込められることを拒否する美しい音の響き、即ち音楽以外の何物でもない豊かなる作品集をここに・・・・・・」と書かれていて、期待の大きさが伝わってくる。

1曲目は「貧民街(The Ghetto)」。「ゲットー」という言葉にはじつはもっと深い意味があるが、ここではニューヨークの貧民街が歌われている。マイナリティの居住区を取り上げるというのも独特だが、大都市の一断面としてテーマとなり得るのだろう。最初に聞いたときには、ゴスペルっぽさを併せ持った音楽性に驚いた。「たどり着いたところが、都会の片隅の貧民街であった」というひとつの人生が悲劇的ではなく、堂々と語られ歌われるところにジョン・マークの感性が色濃く出ている。演奏面でのアーモンドとアイアーの貢献度はじつに大きく、新たなバンドの最初のナンバーとしての完成度はじつに高い。

2曲目の「ザ・シティ(The City)」は現在に至るまで彼らの代名詞と言えるナンバー。ファースト・アルバムに収められただけでなく、ライヴでの定番曲であり、その後のスタジオ・アルバムでも再演されている。ボッサ・テイストに彩られたいかにも都会的な音楽で、マークのギター、アーモンドのサックスとフルート、アイアーのピアノ、サットンのベースが有機的に絡みついていく。このナンバーも3つのパートに分かれていて、「草とコンクリート(Grass And Concrete)~ブルックリン行きのタクシー(Taxi To Brooklyn)~スピーク・イージー・イッツ・ア・ウィスキー・シーン(Speak Easy It’s A Whisky Scene)」と続いている。やはりラストが凝っていて、マークのギター、ファズを効かせたベースのバックにパーカッションが絡む様は、マーク・アーモンドの音楽の一つの景色となっている。

3曲目の「放浪者と少女(Tramp And Young Girl)」は都会組曲とすることも可能なA面の最終曲となり、暗く絶望的な世界が描かれる。しかし、マークの手にかかっては詩情溢れる美しい一枚の絵画のような世界に仕上がってしまうのが圧倒的で凄いところだ。「霧深くほの暗い川のほとり・・・」と歌い出すマークの声はあまりにも渋く20代半ばの若者の声とは思えない。ここではアーモンドはフルートのみならず、ヴィブラフォンも担当し味わい深く聞かせている。サットンのウッド・ベースもじつに効果的だ。

音源資料④ Mark-Almond/ Tramp And Young Girl

4曲目の「愛(Love)」も4つのパートに分かれた組曲となっている。「復活(Renaissance)~プレリュード(Prelude)~ピックアップ(Pickup)~ホテル・バックステージ(Hotel Backstage)」と続くが、前半の二つのパートはクラシカル、バロック的な演奏で、後半は彼ららしいインタープレイ。個人的には初めて聞いた時は、前半のパートばかり繰り返して聞いていたことを思い出すが、今となってはやはり全体を通じてこそマーク・アーモンドの世界なのだと納得している。

5曲目の「君に捧げる歌(A Song For You)」はロジャー・サットンの曲。「貧民街(The Ghetto)」にもつながるようなゴスペルの影響が大きい。インスト部分のキラキラとしたアイアーのエレ・ピとマークのギターの瞑想的な部分と、重いサットンのヴォーカルとの対比が面白い。そして曲の表情を的確につかむアーモンドのサックスの役割の重要性に改めて気づかされる。

◆最初の3枚を聞いた後で思うこと

マーク・アーモンドのアルバムを逆にたどってきて思うことは、それで良かったということだ。ファースト・アルバムを最初に聴いていたら当時の私には難しすぎて先に進めなかったに違いない。私にとっては、より音楽性が広く感じられ、それでいて彼らの本質がわかる3枚目の『復活(Rising)』を最初に聞いたことは正解だった。彼らの音楽は汎音楽(ノン・ジャンル)というよりは聞き手の感性に委ねられるタイプの音楽だ。

彼らのスタートがドラムレスだったことは当時のロックの流れにおいては特別なことだった。その方法論は、マークとアーモンドが共に参加したジョン・メイオールとの活動に学んだことは明らかだ。2枚目「II」でドラムスを加えたことはその方向を転換したように思われるが、決してそうではないことはアルバムを聞いてみるとわかる。ダニー・リッチモンドが正式に加入したものの、より印象的な「橋(The Bridge)」を除いて、彼が参加しているパートはそんなに多くはない。しかし、必要とされる部分に間違いなく彼ならではの持ち味が出るからこその正式参加だったのだろうと思う。

3作目『復活(Rising)』でトランペットにゲオフ・コンドンを導入させたのも、全曲に参加せずとも彼自身の音色が客演ではなく正式メンバーとして必要だったという、マーク・アーモンドならではのこだわりが見えてくる。

そうして考えたときに、最初の2枚での好演を聞かせるトミー・アイアーとロジャー・サットンがなぜ脱退してしまったのかと考えてしまうのだが、その後リフ・ラフ(Riff Raff)に向かうことを考えると、彼らも新たな発展を目指したことが分かる。そのあたりは次回触れてみたい。ただ、その後加わったケン・クラドックもコリン・ギブソンも十分に個性的で、マーク・アーモンドを支えるにふさわしい人選だったことは、作品を聞けば十分に理解できる。

画像⑥ アルバム広告から

あと、文中でも触れたように、米国盤としては1,2枚目がブルー・サム(Blue Thumb)から、3枚目はコロンビア(Columbia)が原盤として存在するが、英国盤は1枚目(SHSP 4011)と3枚目(SHVL 809)はHarvestから出されているが、2枚目は発売予定(SHSP 4018)されながらも実際には出ていないことは改めて驚く事実だ。

じつは、ジョン・マークとレコード会社(ブルー・サム)との間には確執があった。「バンドがドラムレスで行くことや、音楽性がメロウ過ぎてロックン・ロールを求めるリスナーの求めに応じることができない、その姿勢で行く積りであれば法的措置を講じる・・・」と言う強気のレコード会社に対して、結成したばかりのメンバーの中でもアイアーがマークの味方にたち、かなり強い口調で言い負かしたと言う。結局、『I』を出した後の米FM局の反応が良かったこと、ブルー・サム自体も経営の不調から親会社が変わったこと、そして決して会社の言い分に折れたわけではないがバンドにドラマーを加入させたことで『II』のリリースも叶ったのではないだろうか。これは推測でしかないが、逆にそんな事情があったせいで英国では発売が見送られたようにも思える。(しかし、そんな中で米盤の凝ったジャケットに包まれたレコードを眺めていると、ブルー・サム側が抱いていた期待感も見て取れないこともないのだが)

いつの時代も、利益を求めるレコード会社(それがクリエイティヴと我々が理解しているマイナー・レーベルでも)とミュージシャンの思いとのギャップが生まれてくるのは、これまでもこのコラムで触れてきたことではある。ミュージシャンも結果を出せるといいのだが、すべてが上手くいくわけではない。

結局、『II』はFMのみならずAMでも、そしてライヴでも好評だったものの、アルバム・セールスに結びつかなかったことから、彼らはブルー・サムとさらにゴタゴタを生むことになり、レーベルを去ることになってしまう。

その後コロンビアに移って『復活(Rising)』を制作するのだが、その実現にあたってはアルバムのプロデューサーであるブルース・ボトニック(Bruce Botnick)がじつはキー・マンだったように思える。彼は『II』でエンジニアを務めている。バンドとレコード会社とのトラブルを知らないはずはないが、それとは別の次元で、マーク・アーモンドの音楽の素晴らしさを認めさらなる可能性を信じて担当したのではなかろうか。

ボトニックはその当時、アーサー・リー(Arthur Lee)率いるラヴ(Love)の諸作、ドアーズ(The Doors)の『L.A.Woman』やMC5の『キック・アウト・ジャムス(Kick Out The Jams)』といった個性派のアルバムのプロデュースを手がけるとともに、A&Mのソフトロック系列の多数のアルバムでエンジニアとして参加している。特に超名盤として名高いロジャー・ニコルス&ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ(Roger Nichols & The Small Circle Of Friends)のステレオ盤のエンジニアも努めている。その後大御所になるのはよく知られていることだ。

◆「マーク・アーモンド」結成以前のジョン・マークとジョニー・アーモンドについて

画像⑦ Jon-Mark/Sally Free And Easy

ジョン・マークに関しては、2017年にCD『Jon-Mark/Sally Free And Easy』(RPM Retro993)が出されたことでそのキャリアがより明確になった。1943年英国コーンウォールの出身で本名はJon(Michael)Burchell。初期の作品はその名でクレジットされているものも多い。

60年代に入って学校時代の仲間だったアラン・デイヴィス(Alun Davies)と世界中を回って演奏活動(バスキング)を展開し、63年にはJon & AlunとしてDeccaから『Relax Your Mind』というアルバムを出している。その経緯からプロデューサーのシェル・タルミー(Shel Talmy)に認められ、様々なアーティストへの楽曲提供やセッション参加もしている。65年にはソロ・アルバムを録音するが、一昨年CD化がなされるまでなぜか未発表のままだった。

画像⑧ Marianne Faithfull

同時期からマリアンヌ・フェイスフル(Mariannne Faithfull)のデヴューにミック・ジャガー(Mick Jagger)等と関わり、彼女のDecca時代のアルバムのアレンジャー、プロデューサーを担当し、ステージではバックでギターを弾いていた。

音源資料⑤ Mariannne Faithfull

*当時のフェイスフルのステージの動画に、ギターを弾くジョン・マークが写っている。

その後旧友アラン・デイヴィス、ニッキー・ホプキンズ、ブライアン・オジャーズ、ハーヴェイ・バーンズと共にセッション・ワークを続け、そのメンバーで68年には歴史的な作品となる『スウィート・サースディ(Sweet Thursday)』を英トリデント・スタジオでレコーディングしている。68年に一度発売されているものの、レーベル閉鎖に伴い流通しなくなり、73年に再発されるまでは幻の作品だった。

画像⑨ Sweet Thursday

ジョニー・アーモンドは、1946年エンフィールド出身だからマークより3歳年下になる。彼はサックス、フルートばかりでなく、キーボードの演奏も堪能なマルチ・プレイヤーだ。60年代にズート・マネーズ・ビッグ・ロール・バンド(Zoot Money’s Big Roll Band)、フリートウッド・マック(Fleetwood Mac)、チッキン・シャック(Chicken Shack)等のアルバムにセッション参加、アラン・プライス・セット(Alan Price Set)に籍を置いた後、ジョン・メイオールのブルース・ブレイカーズ(John Mayall’s Blues Breakers)に参加することになる。アーモンドはそれまでに何度かジョン・メイオールのレコーディングにセッションとして関わっていた縁で69年に正式参加する。そのタイミングで、ジョン・マークも一緒に呼ばれる。これがマーク・アーモンドとしての運命のはじまりだった。

画像⑩ John Mayall 『Empty Rooms』と『Turning Point』

ジョン・メイオールとは『Empty Rooms』と『Turning Point』(1969年7月12日Filmore East でのLive)の2枚のアルバムを作りあげる。特筆は、その後のマーク・アーモンドにつながっていくドラムレスのファーマットだったことで、メイオール以外はアコースティック・フィンガー・スタイル・ギターとしてクレジットされるジョン・マーク、サックス、フルートにジョニー・アーモンド、ベースにはスティーヴ・トンプソン(Steve Thompson)という3人。ドラマーはいない。

音源資料⑥ John Mayall Concert 1969 HD

*この時期の演奏が動画としてあるので、ご覧いただきたい。17分44秒からマークとアーモンドが加わった演奏。前半はメイオールのそれ以前のユニット。(DrumsはKeef Hartley)

マークとアーモンドがジョン・メイオールと一緒に過ごしたのはごく短期間だったものと思われる。

その時期の前後、69年にアーモンドは自らのバンド、ジョニー・アーモンド・ミュージック・マシーン(Johnny Almond Music Machine)を結成していて、69年『Patent Pending』と70年『Hollywood Blues』の2枚のアルバムをDeramに残している。アルバムの実際の録音時期は分からないが、発表年を信じるとその頃のアーモンドの精力的な活動には驚かされる。

画像⑪ Johnny Almond Music Macnine

◆変則的な4作目『73』について

マーク・アーモンドを語るにも、彼らのアルバムを聴くだけでなく、そのキャリアからこうして眺めていくのは興味深いことだ。

ただ、マリアンヌ・フェイスフルはともかくも、ジョン・メイオールはその存在感と在籍したメンバーの凄さで英国ブルース・ロックのゴッドファーザーぶりばかりが伝わってきて、なかなか全貌をつかむのは難しい。しかし、こうして時期をとらえて見ていくと少しずつ理解が深まっていくものだろう。

この時期のメイオールがマークとアーモンドに寄せる信頼感はとても厚いものがあった。ドラムレス編成を実施できたのも彼らがいたからこそできたわけだ。

後にジョン・マークはインタヴューで、「メイオールとは音楽性に関して必ずしも一致しなかったが、彼から学んだことは多かった」と語っている。

マーク・アーモンドは3枚の名盤発表後、4作目にあたる『73』が73年の終りに日本でも発売された。彼らの歴史の中でどこか忘れられてしまいがちの作品だが、私は当然のこと期待を持って聞いた。

画像⑫ Mark-Almond/73

『73』はそのタイトルどおり、73年のマーク・アーモンドの活動をまとめて伝える作品。前作同様米Columbiaが原盤となる。ライヴとスタジオをLPで言えば片面ずつ収録した変則的なもの。

冒頭の『力を合わせよう(Get Youself Together)』を聞いて、そのファンキーでノリのいい演奏に逆に力が抜けてしまった。えっ、これまでのマーク・アーモンドじゃあない! 前作後にケン・クラドックとコリン・ギブソンが脱退してしまい、ここでは幾分変則的なメンバー編成となっている。マークとアーモンド、コンドンとリッチモンドの4人は変わらないが、旧友のアラン・デイヴィス(Alun Davies)、ベースにウルフガング・メルツ(Wolfgang Melz)、パーカッションにボビー・トレス(Bobby Trres)が加わっている。『復活(Rising)』にも収録されていた『何のために私は生きるのか(What Am I Living For)』もライヴになると前作で感じられた繊細さが薄くなっているように思えた。バックの音が過剰に感じられる。さらに『隣の人(The Neighborhood Man)』もラテン・ロックのイメージ。彼らの新作に期待したものが大きいだけに、こうして変貌を見せたことに若干落胆したというのが最初の印象。

しかし、B面に移りスタジオ録音を聞いて気持ちを取り直す。ラテン的なボッサ・テイストの『寂しい女(Lonely Girl)』に感じられる仄かな炎はとてもいい雰囲気。『道化師(Clowns)』で描かれる世界観もマーク・アーモンドらしい。途中からチェンバレン(メロトロン)が加わっていて、エンディングにはサーカスを再現したようなノスタルジックなピアノが添えられる。これはケヴィン・クロスリー(Kevin Crossley)がゲスト参加したもの。ラスト・ナンバーの『きみの家(Home To You)』ではピアノにこれまた旧友ニッキー・ホプキンズ(Nicky Hopkins)が参加している。彼のピアノだけをバックに歌うマークの歌声はやはり渋い。だが、素晴らしい。途中のアーモンドのサックスはいつも通りで安心する。

と言うわけでA・B面で違った側面を見せたマーク・アーモンドなのだが、一度この時点で活動を停止することになる。

その理由が『73』のアルバム・リリースの前年、1972年10月のジョン・マークのケガによるものと知ったのはずっと後になってのことだ。ハワイでのジョー・コッカーとのツアーの最中、木から落ちて左手の薬指を損傷したという。当然演奏中の事故ではないが、なぜ木に登ったのだろう。その薬指のほとんどを失うほどの大怪我だったというので、フィンガースタイル・ギタリストと言われていた彼にとっては致命的とも思えた。当時の新聞記事では、ホノルルの病院に運ばれその後のツアーはキャンセルされたことが伝えられている。私もその事実を知ったときは大きなショックだったが、彼らは76年にカムバックする。

次回、後編ではその復活後のマーク・アーモンドの様子を中心に、結成時の重要メンバーであるトミー・アイアーとロジャー・サットンについても取り上げていきたいと考えている。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第17回 Mark-Almond の世界② ~75年ジョン・マークのソロからバンド活動の再開へ、 そして転がり出たリフ・ラフの世界の驚き~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第17回は、英国ロックの名グループMARK-ALMONDをフィーチャーした後篇をお届け!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第1回 Capability Brownを中心にコーラス・ハーモニーの世界を 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第1回はコーラス・ハーモニーをテーマにプログレ作品をご紹介します。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第2回 そうか、1968年からもう50年が経ったのか。その頃の一発屋の歴史の面白さ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第2回は50年前の1968年ごろに音楽シーンを賑わせた愛すべき一発屋にフォーカスしてまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第3回 「スカイライン・ピジョン」のメロディーにのせて ~Deep Feeling の正規再発を祝し~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第3回は、ことし未発表音源を含むボーナス・トラックと共に再発された、ブリティッシュ・ロックの逸品DEEP FEELINGの唯一作を取り上げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第4回 「68年の光り輝く(?)日」~ 68年の夏に思いを馳せて 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第4回は「1968年の夏」をテーマにしたナンバーを、氏の思い出と共にご紹介していきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第5回 「70’sUKポップの迷宮」に潜む凄さを味わってみませんか? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第5回は今年4月にリリースされた再発シリーズ「70’sUKPOPの迷宮」の、ニッチすぎるラインナップ20枚をご紹介していきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第6回 ポップ・ヒットの影に隠れた叙情性の誘惑「語られない物語~Stories Untold」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第6回は氏にとって思い出深い一枚という、イアン・ロイド&ストーリーズの『トラベリング・アンダーグラウンド(Travelling Underground)』の魅力に迫っていきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第7回 忘れられない一発屋伝説2 ヴィグラスとオズボーン/秋はひとりぼっち ・・・思い出の大ヒット曲と、アルバム“Queues”の魅力 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第7回は一発屋伝説の第2弾。72年に日本のみで大ヒットした、ヴィグラスとオズボーン「秋はひとりぼっち」を中心に取り上げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第8回 「12月に聴く名盤 クォーターマスの幻想①、2013年版は聞いたかい? 思い出と共に再び」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、英国キーボード・ロックの金字塔QUATERMASSの70年作!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第9回 「クォーターマスの幻想② その周辺を探る旅(Spin Off)~ Ann OdellとShawn Phillips」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンに迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第10回「クォーターマスの幻想③ Spin Offその2 ~Paul Buckmaster とPete Robinson~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンの活動を追います。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第11回 「クォーターマスの幻想④ Spin Offその3 ~ハード・ロックの側面から John Gustafson & Mick Underwood~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。4回にわたりお送りした英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASS編も今回がラスト。ベーシストJohn GustafsonとドラマーMick Underwoodの活動に焦点を当てて堀下げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第12回 忘れられない一発屋伝説③ ♬ 元号がひとつ変わる前に、平成の前の「昭和」の洋楽をふりかえる ♬「明日なき幸せ」に、「孤独の『夜明け』のヒッチハイク」・・・何のこっちゃ? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。英国ポップ・シーンの華麗なる「一発屋」グループ達にフォーカスいたします♪

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第13回 『プロローグ』(はじまり)の幻想と『燃ゆる灰』の陽光の狭間に見える「港の光景」 ~ 新生ルネッサンスと呼ばれたバンドについての個人的な思い出から ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、第2期ルネッサンスの1st『プロローグ』と2nd『燃ゆる灰』!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第14回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 前編 ~ 共に(Together)、今を生き(Now)、いつか幻へ(Illusion) ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第14回は、キース・レルフが率いた第1期ルネッサンス~イリュージョンをディープに掘り下げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第15回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 後編 ~燃えているものは灰にあらず、キャンドルの醒めた炎~ オリジナル・ルネッサンスの回答としてのイリュージョン From “Ashes Are Burning” To “Candles Are Burning” 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第15回は、キース・レルフにフォーカスしたコラムの後篇をお届けします!

MARK-ALMONDの在庫

JON MARKの在庫

MARIANNE FAITHFULLの在庫

JOHN MAYALL & THE BLUESBREAKERSの在庫

-

JOHN MAYALL & THE BLUESBREAKERS / BLUESBREAKERS WITH ERIC CLAPTON

若きクラプトンによる血気盛んなギタープレイに痺れる66年作!

ブルースがやりたくてヤードバーズを抜けたクラプトンが参加したブルース・ロック・グループ。66年リリースの本作は、水を得た魚のようにクラプトンのギターが躍動する英国ブルース・ロック屈指の名作。本作が無ければ、英国のブルース・ムーヴメントは無かったでしょう。僕にとってのクラプトンは、アコギが得意な、落ち着いたブルースおやじというイメージだったので、本作をはじめて聞いたとき驚きました。すげぇエネルギッシュ!バキバキに歪んだギターのなんとスリリングで格好良いこと!長くしまわれていたギターを引っ張りだし、連夜、「Hideaway」を練習しました。クラプトンだけでなく、英国を代表するブルース・マスターであるジョン・メイオールの淡く渋いヴォーカル&ピアノも絶品の味わい。ブリティッシュ・ブルース・ロックの大名盤。

-

紙ジャケット仕様、98年デジタル・マスター採用、モノ+ステレオ各12曲収録、定価2427+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

軽微なスレあり

-

-

JOHN MAYALL & THE BLUESBREAKERS / A HARD ROAD

67年発表の第3作、クラプトンの後を継いだピーター・グリーンの才覚が光る、新生ブルースブレイカーズによる傑作!

67年発表の第3作目。英文ライナー・ノーツに当時のJOHN MAYALLの文章が載せられていますが、それによるとこのアルバムでERIC CLAPTONの後を担ってリード・ギターを弾いている、PETER GREENのミュージシャンとしての成長がこのアルバムの特徴のひとつと言えるようです。CLAPTONのコピーリストみたいだった彼が、だんだんと独自のサウンドを掴んでいったということが述べられています。全編に渡って鋭いブルース・ロックが展開されて行きますが、BASEにJOHN MCBEEが参加ということもあり、オリジナル・FLEETWOOD MACの原石がここにあったということも特筆すべき内容となっています。脱CLAPONを図った傑作!

-

JOHN MAYALL & THE BLUESBREAKERS / PRIMAL SOLOS

66年と68年の音源を収録した発掘ライヴ盤、エリック・クラプトン、ジャック・ブルース、ミック・テイラー、ディック・ヘクストール・スミス、ジョン・ハイズマンら参加

-

廃盤、紙ジャケット仕様、US盤アートワーク採用、SHM-CD、07年24bitデジタル・リマスター、定価2667+税

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯有

-

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!