COLUMN THE REFLECTION 第33回 丑年の始まりに『駱駝(Camel)』と『砂漠の隊商(Caravan)』の話をしよう ~その1 キャメルの70年代 ①~ 文・後藤秀樹

2021年1月20日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム

タグ:

丑年の始まりに『駱駝(Camel)』と『砂漠の隊商(Caravan)』の話をしよう

~その1 キャメルの70年代 ①~

年末から年明けにかけて、自分のレコード棚とCD棚を見直してみた。長いこと整理もしていないので昔ながらの配列になっている。今さらと思いながらも考えたのは、どうやって並べるのがベストだろうかということだった。

アルファベット順、買ってきた順、ジャンル毎にとか、レーベル別、国別と色々方法はあるだろうが、数が多くなるとちょっと頭をひねることになる。多くの人はよく行くレコードやCDショップの並べ方を参考にしているかもしれない。

私の場合、基本的にはジャンル、そして国ごとにまとめアルファベット順に並べるのが基本だ。英と米のアーティストがそのほとんどを占めているが、レーベルは別にひとまとめにしているものもある。しかし、これも関連するアーティストを一緒に並べてみたりしているうちにだんだん訳が分からなくなってくる。

新たに買ってきて、棚に余裕がないので「とりあえず」空いている部分に一度入れてしまうと、肝心なときに探し出すのに大変な苦労がつきまとう。自分で決めたはずの「掟」が一度崩れるとなし崩しになってしまうのである。

レコードだけでなくCDも加わり、新たなフォーマットに大きさの違うボックスセットが加わってくるともうお手上げ状態。きっと同じ思いをしている人は間違いなく多いと想像するのだけれど、どうだろう。目指すところは多様なものを分類して体系的に並べ、見た目も良く探しやすいことなので、いい方法がないかと調べたことがあった。

「整理術・収納の本」は目的が違いすぎて参考にならないが、図書館の配列(日本十進分類法)は参考になるかも知れないと思って調べ応用してみようと考えたこともあった。でも以外と複雑で挫折。それを自分なりの決まり(掟)にすればいいだけと思えないこともないのだが、結構難しいことが分かった。

そう言えば「体系学」として「生物の系統(属・科・目・綱・門・界)」があることに気付いたが、これまた難しい学問だ。それらの表し方を「系統樹」として表現する方法が紹介されている新書を見つけ手にとってみた。これは難しい部分もある本だが知的好奇心を刺激されて面白かった。(「系統樹思考の世界~すべてはツリーとともに」三中信宏 著 講談社現代新書 2006年)

結局、ものの見方をちょっぴり広げることにつながったものの、レコードやCDの整理の件は今のところ何も解決してはいない。本当は整理してとにかく数を減らしさえすれば、探し物が見つかりやすくなるだけのことなのだろうが・・・。

◎画像① Camel + Caravan

そんな自分のレコード棚の英国「C」のコーナーを眺めてみて、「そう言えば、棚に並べ始めた最初からキャメル(Camel)とキャラヴァン(Caravan)は隣り合わせだったなあ。途中でキャパビリティ・ブラウン(Capability Brown)が加わったときにもその関係性はなぜか崩せなかったよな。」ということを感慨深く思ってしまった。

キャメルもキャラヴァンもメンバー交代を繰り返しながら、現在も活動を続ける英国の伝統的なロック・バンドであることは言うまでもない。しかし今も人々に愛されるには理由がある。60年代の多様で混沌とした音楽シーンから一歩抜けた音楽性を見出し、70年代という時期にひとつの時代を形作った事実がある。そうして残されたその足跡を今一度振り返っておきたい。

◎画像② Camel『Chameleon』+ Caravan『Canterbury Tales』

最近になってキャメルは81年ベスト・アルバム『Chameleon(The Best Of Camel)』(81年)が、キャラヴァンは2枚組ベスト盤『Canterbury Tales(The Best Of Caravan)』(76年)が国内盤高音質CDとして昨年6月にリリースされたところだ。(ついでに言うとこれらは「ハイレゾCD/紙ジャケットシリーズ」と銘打たれたもので、前回取り上げたムーディー・ブルースの『失われたロマンを求めて(This Is Moody Blues)』(74年)も同シリーズの1枚として12月に発売されている。)

まず今回は、キャメル誕生から70年代のアルバムの流れを追いながら話を進めていくことにしよう。

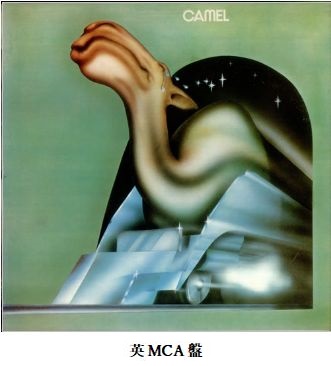

◎画像③ Camel

彼らのファースト・アルバムが73年日本で発売されるという音楽雑誌の広告はよく覚えている。印象的なジャケットだった。「らくだ(駱駝)」が列車の車輪に乗ってトンネルを抜けようとしている。それも涙を浮かべて・・・。当時は機械化の弊害とか、公害による環境汚染とかが社会問題になっていた。砂漠のオアシスで寛いでいた「らくだ(駱駝)」が都会に連れてこられるような悲しげなイラストが描かれていたことにそうしたメッセージ性もあったのだろうか。

キャッチ・コピーは「現代の荒涼とした文明の砂漠に生きる唯一の生きもの“らくだ(キャメル)”登場」。さらに、「イギリスの大物キーボード奏者、ピーター・バーデンスがつくった話題のグループ」という一文。その頃はキーボード主体のバンドが興味を持たれていた時代だけに、その音楽性がきっとプログレ的だろうと考え期待されたのは当然でもあった。

◆1971年・Camelの誕生

じつはバンドをつくったのはギターのアンディ・ラティマー(Andy Latimer)であり、Brewとして活動していた彼がメロディ・メイカー紙に71年に「キーボード募集」広告を出したことで、やってきたのがピーター・バーデンス(Peter Bardens)だったことがその後明らかになった。

バーデンスは63年からプロとしての音楽活動を開始、Cheyres、Them、Peter Bardens Looners、Shotgun Express、Village、Onとその活動を次々と替えていた。ミック・フリートウッド(Mick Fleetwood)やヴァン・モリソン(Van Morrison)、ロッド・スチュワート(Rod Stewart)といった後の大物と一緒だった時期もあったわけだが、彼自身が表舞台に出ることはなかった。それでもトランスアトランティック・レーベルから2枚のソロ・アルバムを出すことが出来たのだが、それも成功したとは言えなかった。そうした英国での失敗続きに嫌気がさし、活動の場を米国に移そうと考えていた矢先にメロディ・メイカー紙の「キーボード募集」広告が目に入ったのだ。

一方、アンディ・ラティマーの方はやはり64年にThe Phantom Fourという彼の弟を含むバンドとしてスタートしている。4年後にStrange Brewとバンド名を改めた後にメンバーを替え、まずベーシストのダグ・ファーガソン(Doug Ferguson)、そして彼の紹介で当時14歳のドラマー、アンディ・ワード(Andy Ward)を迎えてバンド名をBrewとしてトリオとなる。そして創ったデモ・テープが71年1月に大手のDJMの目に留まり活動の場を得る。それがフィリップ・グッドハンド-テイト(Phillip Goodhand-Tate)のアルバムへの参加だった。71年9月にリリースされた彼のセカンドにあたる『真実の心(I Think I’ll Write A Song)』である。そのクレジットを見て驚くのだが、フィリップ以下アンディ・ラティマー、ダグ、アンディ・ワードが並列で記され、まるでフィリップ・グッドハンド-テイト(P.G-H)がキーボード及びヴォーカルとして同じバンドのメンバーのような印象を受けてしまう。

◎画像④ Phillip Goodhand-Tate/ I Think I’ll Write A Song

ちょうどシンガー・ソング・ライター全盛時代で、DJM側もエルトン・ジョン(Elton John)の成功を受け、それに続くものとしてP.G-Hの活動をとらえたのだろうが、それはアンディ・ラティマーらBrewが求めたことではなかった。そこで自分たちとしての本格的な活動を求め新たなキーボードを欲することになり、募集広告を出すことにつながってくる。

その募集に応えたピーター・バーデンスは、71年10月にアイルランドで予定されていた自らのソロ・アルバムでのバックバンド、OnのコンサートにBrewの3人を招き一緒に演奏することになる。そこで手応えを感じたバーデンスは彼らと活動を共にすることを決める。ラティマー以下Brewのメンバーにも異論はなかった。先行キャリアがあった分だけバーデンスの方に主導権があったように感じるが、形としてバーデンスはBrewに参加することになるのだ。そして11月にはバンド名をキャメル(Camel)と変え、12月には最初の公演としてウィッシュボーン・アッシュ(Wishbone Ash)のサポートとしてステージに立つことになる。

ただそれまで様々な契約を抱えていたBrewは、新たなバンドのレコーディング及びライヴ活動のためにそれらを解決していく必要にも迫られていた。72年8月までにようやく新たな形が整い、活動が具体化した。

しかし、Morgan Studioでのレコーディングも完成までには時間がかかった。プロデューサーのデイヴ・ウィリアムス(Dave Williams)は再三ヴォーカリストを新たに迎えることを提案し、実際にオーディションまで行うのだが上手くいかなかった。結果的に曲毎にメンバーが交代で担当することにし、新たにレコーディングし直すことになる。当時から弱さを感じたヴォーカルだが、今となってはそれも彼らの個性として大切な要素だったように思えるのだがどうだろう。そして11月から12月にかけてバークレイ・ジェームス・ハーヴェスト(BJH)のサポートとしてツアーにも出かけている。年内にリリースが予定されていたアルバムは翌73年にずれ込んでいくことになってしまう。キャメルとなってから1年以上過ぎたことになる。

無名のアーティストが苦労して最初のアルバムを創りあげるにはそれぞれにエピソードがあるのだろうが、後に成功し大きなポジションを手に入れただけにこうした裏話が明らかになり紐解いていくと、いつも感慨深いものがある。

幸運にも国内発売直後に聞けた私にとっても当時はそんな事情は知らずに、彼らの音楽の世界に純粋に浸ることができた。本来音楽というものはそれでいいのだろうが、現在もラティマーを中心にしたユニットとして50年近く活動を続けるバンドの当初の姿が明らかになればなるほど、一層彼らへの思いは強くなっていく。

◆73年ファースト・アルバム『Camel』

◎画像⑤ Camel / Same Title

MCAから73年3月に英国でリリースされたキャメルの記念すべきファースト・アルバム。

★音源A Camel / Slow Yourself Down

1曲目の「二人だけの旅(Slow Yourself Down)」がまず素晴らしい。キーボードとギターがともに主張し合いながらベースとドラムも的確に支えていてコンパクトにキャメルというバンドの良さを見事に物語っている。バーデンスの・ソロ・アルバムにも感じられたラテン・ロック的な味わいもあるのだが、その効果的なコンガを叩くEddieという客演メンバーはバーデンスの友人ミュージシャンらしい。未だに彼らを代表する一曲と思っているのだが、当時ライヴで演奏した記録はほとんど残されていないのが不思議だ。

B面の1曲目の「ネバー・レット・ゴー(Never Let Go)」。こちらはライヴでも定番となる代表曲なのだが、確かにそれは納得できる。ドラマチックな展開を華麗なギターとキーボード・ワークを中心にしながらもメンバー4人の力量のバランスの良さが感じられる。アコースティック・ギターのアルペジオとエレキ・ギター・ソロの対比、中間部のスピーディーなメロトロン・ソロも新鮮だった。

★音源B Camel/Never Let Go

それだけではなく、収録された7曲すべてが魅力的だった。ライヴを意識したであろうインストの2曲「六つの神罰(Six Ate)」のジャージーな雰囲気と「アルバルーバ(Arubaruba)」でのギターとオルガンのユニゾンも気持ちいい。当時から感じてはいたが、改めて聞いてその際立ち具合が確認できたのがやはり二人のアンディ。ラティマーのギターとワードのドラムスは新人離れしていた。

今になって聞くと古さも感じるというレヴューもあるのだが、聞く度に最初に聞いたときの新鮮な気分を感じることは多くの人も共有してくれるものと信じたい。

このアルバムは好意的に迎えられたもののチャート・アクションの記録には残っていない。もっと言えば意外にもレコードとしては米国ではリリースされていなかったのだから驚いてしまう。そのかわりに、92年にCDとしては世界で一番早く米国盤がCamel Productionから発売された。

日本でもLPはMCAから出され、シングル・ジャケットだったので1800円。そのうちに買おうと思っていたのだが、オイルショックの真只中で、店頭にあるすべてのレコードがすべて200~500円値上げされるという告知がなされたものだから、本当に迷ってしまった。欲しいアルバムが多々ある中(本当にその頃は、『Yessongs』の3枚組を筆頭に、Crimsonの『太陽と戦慄』、ELOの『II』、Focusの『Moving Waves』等々が一気にリリースされた時期!!)で、全くの新人バンドを買う冒険は自分にとってリスクを伴っていた。中古盤の帯付で見かける定価の部分に価格シールが貼られているのはその頃の措置によるものだ。シングル盤も400円から500円になってしまう時期でもあり、本当に頭を抱えてしまった。当時の学生にとって100円違うというだけでも大きな問題だった。そんな価格改定シールが貼られる前に何とか買えたアルバム『キャメル』は私にとって今でも宝物の一枚だ。

◆74年2作目『蜃気楼(Mirage)』

◎画像⑥ Camel / Mirage

2作目『蜃気楼(Mirage)』の英国発売は74年の3月だから、デヴュー作から1年後ということで外から見ると順調に思えたのだがMCAではアルバムのレコーディングからリリースまでトラブル続きだった。そしてアルバム1枚の契約で終了。その後を救ってくれたのはDecca/Deramのスタッフだった。73年の11月にセカンド・アルバムのレコーディングを開始している。

しかし、その2作目を出した途端にまたトラブルが発生。その理由はジャケットに描かれた洋タバコ「Camel」のパッケージデザインだった。スタッフは全欧ではそのデザインの使用権利を獲得していたのだが、予期せず全米でも発売されることになり問題となったのだ。すべてはメンバーの与り知らぬところでクレームがついたことになるが、そこで米国発売したJanusレコードが取った措置が別ジャケットにすることだった。

私が最初に目にしたのはその米盤ジャケットで、キャメルの新譜と信じ疑わずに何の躊躇いもなく購入した。デザインはファーストの印象的なイラストを担当したModulaだった。しかし、間もなく国内盤を目にして驚いた。件のジャケットで全く別の作品に見えてしまった。でもタイトルは同じ“Mirage”、同タイトルでも英米違うジャケットになることは経験済みだったが、やはりタバコのパッケージというのは衝撃的だった。じつはこちらも同じModulaの手によるデザイン。後で考えると、その米盤デザインが「駱駝が宇宙空間で破壊活動をして暴れている」ように見えるのは、権利問題で一悶着が起こったことに対しての回答のように思え、逆に痛快に見えたことも事実。日本での2009年の紙ジャケ・リリースに際して、原盤・米盤の両方のジャケットがパッケージされているので比較してみるのも面白いだろう。

★音源C Camel / Supertwister

肝心の音楽だがファーストより間違いなくパワー・アップされている。2つのメドレー的な組曲が収録されたことも大きな特徴だが、ラティマーがフルートを演奏するようになったことも驚きだった。その後のキャメルの大切な要素として重要な部分だ。A-1の「フリーフォール」は勢いのあるナンバーだが、前作ではさほど気にならなかったヴォーカルの弱さがここに来て初めて気になった。個人的にはA-2インストの「スーパーツイスター」はコンパクトにまとまった素敵な小品がまず気に入った。完全にフルートが新たな武器となって繊細さと叙情がうまく表現されていた。続いては最初のメドレー「ニムロデル~プロセッション~ホワイト・ライダー」。幻想的なオープニングで幕を開け、広場の行進のような群衆の声に聞き入っているうちに曲は展開していく。緩急に富み、そして静と動がうまく表現されているうちに10分近い演奏はあっという間に終ってしまう。これは、その頃のファンタジー文学の定番だったトールキン(J.R.R.Tolkein)の『指輪物語(Lord Of The Rings)』にインスパイアされた作品。

B面に移ると再びインストで「アースライズ」。冬の寒さのようなイントロに続いて懐かしさを感じさせるような郷愁のメロディが奏でられる。中間部では彼らにしては幾分ハードな演奏だ。そして圧巻の組曲「レディ・ファンタジー」。風雲急を告げるようなけたたましいキーボード、力強いリズム、ミステリアスだが流麗な歌メロ。完全にキャメルというバンドの特徴をセンセーショナルに彩った名曲で、ライヴでも定番曲となっている。

アルバムの曲作りの特徴としてA面は前半バーデンス、後半ラティマーだが、B面はメンバー共作曲となりバンドとしての安定感がより増した感じがする。

◆当時の演奏を収めたイレギュラーなアルバム

◎画像⑦ Camel 『Greasy Truckers』『Camel On The Road 1972』『Camel ’73-75 Gods Of Light』

73年に発売された『Greasy Truckers』という2枚組LPのライヴがある。有名なアルバムだが、Henry CowやPlanet Gongに混じって、キャメルの20分近い「God of Light Revisited」が収録されていた。それも73年10月8日、Camden Lockのダンスホールでの録音だ。この曲はバーデンスのソロ・アルバム『The Answer』に収録されていたものを再構成したもの。レーベル・クレジットを見ると3つのパートに分けられ、バーデンスとラティマーの共作と記されている。(オリジナル曲はもちろんバーデンス) さらにプロデューサーとしてキャラヴァン(Caravan)やジェネシス(Genesis)を手がけていたデヴィッド・ヒッチコック(David Hitchcock)の名前も記されており、Deccaとの契約がその時点で成立していたことが分かる。キャメルがその後安定したアルバム・リリースを続けられたのはこの頃新たに立ち上がったDecca傘下のGamaレコードのスタッフの尽力があったことは間違いない。

1992年になってCamel Productionsから出されたライヴCDに驚かされた。『Camel On The Road 1972』だ。このライヴが行われた72年はまだファーストも出ていない時点だ。ファーストから1曲「Six Ate」、今述べた『Greasy Truckers』で紹介した「God of Light Revisited」の別バージョン、さらにセカンドの「Lady Fantasy」と「White Rider」が既にライヴで演奏されている。「Lady Fantasy」はもちろん、「White Rider」は例のメドレー3曲が連なった完成形だ。このことからも、彼らは結成当時から自分たちの音楽性の輪郭をはっきりと見据えていたことが理解できて興味深い。

もう1枚、2000年の『Camel ’73-75 Gods Of Light』。こちらは73年の『Greasy Truckers』に収録された「God of Light Revisited」に、74年のBBCのライヴから「White Rider」と「Arubaluba」。この2曲はNHK-FMの特番でオン・エアされたことがある。そして75年のBBC音源からは30分近い「スノーグース(Snow Goose)」の抜粋が収録されている。

CD化された音源は最近の言葉で言えばオフィシャル・ブートレグとして、もともと海賊盤として出回っていたものをバンド側で管理するようになったものだ。少々扱いは難しいところがあるが、ファン心理としてやはり気になるものであることは間違いない。

キャメルは「遅れてきたプログレ・グループ」と言われたこともあった。しかし、こうした事実の一つ一つに改めて驚くと同時に、演奏力はもちろんのこと凄み・意思を感じ、シーンを生き抜く力を持っていたことを今さらながらに感じ取ることが出来る。

◆75年3作目『(music inspired by)スノーグース』

◎画像⑧ Camel / The Snow Goose

そして、今も最高傑作と呼ばれる『スノーグース(Snow Goose)』の登場だ。

キャメルにとって74年は英国内のみならず大規模な米国ツアーに明け暮れ、かなりの体力と精神力が要求される年となった。そんな中、早い時期から次のアルバムはコンセプト・アルバムになることが伝えられていた。メンバーがアイディアを持ち寄り、バーデンスが一部デモまで創ったヘッセ(Herman Hesse)の『シッダールダ(Siddhartha)』が候補に挙がったが、結局はダグ・ファーガソンが選んだポール・ギャリコ(Paul Gallico)の短編『白雁(The Snow Goose)』を採用することになった。

物語に合わせオーケストラを導入することになり、アレンジをデヴィッド・ベッドフォード(David Bedford)に依頼した。彼はケヴィン・エアーズ(Kevin Ayers)やマイク・オールドフィールド(Mike Oldfield)等との仕事で知られ、自身でもソロ・アルバムをヴァージン(Virgin Record)から複数出している。

★音源D Camel / The Snow goose Medley Live At BBC Old Grey Whistle Test 1975

ただ、ここでも問題が発生。当初、部分的に作品の一部を朗読しようと考えていたのだが、出版社から許可が下りなかったのだ。理由の一つはほぼ同時期に別の『スノーグース』の音楽劇がレコード化を進めていて、そちらに許可を出してしまっているということ。もうひとつは嫌煙家として有名だったギャリコ自身がタバコを連想させるバンド名を持つバンドには協力できないので、作品名の使用も許可しないという強硬な姿勢を伝えてきたのだ。だから、本作の正式なタイトルは『スノー・グース(The Snow Goose)』ではなく『music inspired by The Snow Goose』ということになる。レコード化をきっかけに著書に手を伸ばす私のような人間がたくさんいて、本の売り上げも印税も入ってくることも見込めるのにと考えるのだが、ギャリコという作家はよほどの頑固者だったのだろう。

ちなみに彼の著作の中で日本でもお馴染みなのは映画化された『ポセイドン・アドヴェンチャー』だったが、近年では『スノーグース』や『雪のひとひら』がよく知られるようになった。なお、ギャリコは76年の7月15日に亡くなっている。キャメルの『スノーグース』はその3ヶ月前にリリースされたのだが、彼は生前に聞いただろうか?

◎画像⑨ <参考>Spike Miliganの『The Snow Goose』(RCA 2種 同内容)

アルバムを出す度に様々なトラブルが降りかかってくるものの、決してひるまず乗り越えるところもキャメルというバンドが持つ強さなのだろう。そして、このアルバムには朗読など入れなかったことが結果的に大正解だったと思う。

レコーディングは75年1月から前作同様デヴィッド・ヒッチコックのプロデュースで本格的に開始され、4月にリリースされている。英国LPチャートで13週ランクイン、5月24日付で最高位24位を記録している。そして75年英メロディ・メイカー紙のブライテスト・ホープの1位を獲得している。より広くその人気が浸透し、ライヴでの観客動員数も増えていった。

このアルバムは日本でも発売される前から、仲間内で期待感が高まっていたことを思い出す。しかし、私は浪人という立場の真只中にあり、友人のUさんから借りたアルバムをカセットに入れて毎日聞いた。TDKの90分テープの片面がこの『スノーグース』、もう片面には同じく借りたスティーヴ・ハケット(Steve Hackett)の『司祭の旅(Voyage Of The Acolyte)』を入れてあった。こうした音楽が当時どれだけ気持ちを和ませてくれたことか。そういった意味でも忘れられない作品だ。

また、短編小説の『スノーグース』を読んでみたかったが当時は入手が難しかった。今では96年に出された新潮文庫は入手できそうなので、キャメルの音楽は知っているけれど原作は読んでみたことがないという方は、一度触れてみて欲しい。

あと数年前に公開された映画『ダンケルク(Dunkirk)』も第2次大戦下でドイツ軍に追いつめられた英仏連合軍の救出を巡った作品で、ラヤダーの運命も垣間見ることが出来るように思え、お勧めです。

肝心の音楽について触れていなかったが、全体が16曲となっているが自然につながっている部分が多く素直に聞ける好作品。説明的な部分がないにも関わらず自然と情景が浮かんでくる。「静」と「動」とあわせて「光」と「影」といった対比で表現した方がふさわしいかもしれない。全編インストでヴォーカルはなく、途中で何度かスキャットが入る。オーケストラも全面的な起用ではなく、バンドの演奏を盛り立てるような形でバランス良く配置されている。特にテーマを奏でる静かな演奏は、静かに光が降り注いでいるような映像を聞く者一人一人に浮かばせてくれる。

本作はキャメルの代表作であると同時に叙情派プログレの名盤と謳われるだけに、メロディの美しさが際立つ。そして緩急のある引き締まった演奏は、その後のバンドに与えた影響も大きい。

この作品後、ライヴでは何度も『スノーグース』全編再現のステージも展開され、また2013年にはアンディ・ラティマーとドラマー、デニス・クレメント(Denis Clement)のアレンジで全編再演奏されたCDも発売されている。この作品がどれほど愛された作品であるかが分かる。

◆76年4作目『月夜の幻想曲(Moonmadness)』

◎画像⑩ Camel / Moonmadness

決定打となる作品を出した後は、次は何が来るのかと「期待」と「不安」が一緒にやって来るものだ。キャメルの4枚目の作品。76年1月からレコーディングに入り、3月にリリースされた『ムーンマッドネス(Moonmadness)』はまさにそんな両面が表れ(てしまっ)た作品だったと思う。

英盤ジャケットは淡い色の美しいイラスト・ジャケット。米Janus盤ジャケットは冗談か!?と思うほどに驚きのデザイン。月面に立つ宇宙服を着た駱駝!Field and David Ansteyとあるが、クレジット自体は英盤と同じ。つまり、米盤もダブル・ジャケットの内側に英盤表面のイラストが広がっていて、どちらも右下にJFとサインがあってField(John Field)は美しいイラストを手がけたことが分かる。David Ansteyは英盤でロゴ・デザイン担当となっているのだが、米盤では違うロゴなので純粋に「宇宙服駱駝」を描いたということになるのだろうか。

ラティマーは、『スノーグース』の後に「コンセプト・アルバムはもうやめる。そしてヴォーカルをもっと意識的に取り入れたい。」と語っていた。ブライテスト・ホープとして期待の存在となった彼らはレコード会社やプレス・サイドからも万人受けするような『歌もの』が求められるようになっていったのだ。

彼らの世界は「美しいメロディに導かれた4人の緩急のついたアンサンブルの見事さ」にあったと思う。しかし、この『ムーンマッドネス』はそのジャケットからも漂ってくる過剰な『歌もの』的な情緒面の方を急速に引き寄せたように思えた。美しさは不変なのだが、それまで持っていた演奏の迫力が一段階落ちて緩やかになってしまったように発売当時私には思えたのだがどうだろう。

プロデュースはレット・デイヴィス(Rhett Davies)に替わった。彼は『スノー・グース』のリミックス・エンジニアだった。(驚くべきことに『スノー・グース』では6人がエンジニアを担当していた。)彼にとってこの『ムーンマッドネス』が最初のプロデュースとなる仕事で、翌年にはBrian Enoの『Before And After Science』とPhil Manzanera/801の『Listen Now』を手がけ、その後はブライアン・フェリー(Brian Ferry)の諸作をはじめ英ニッチどころのアーティストを多々担当して馴染みのある名前なのだが、ここではデヴィッド・ヒッチコックとの交替も影響があったのかと思えてしまう。

ただ、本作品の人気は高くLPチャート全英15位という、その後も含めてキャリア上の最高位を記録している。

日本盤は、英国盤に準じた豪華なダブル・ジャケットにきれいな帯もついている。さらにライナーもA4レターサイズの8ページがつけられ、中にはメンバーへのインタヴューも掲載され、力の入れ具合が分かった。しかし、そんな一方で私の中では何かが違うという思いが募っていった。

それでも「月の夜の狂おしさ」をテーマに、1曲目では実際の月のクレーターを素材にした「(アリスティラスへの誘い(Aristillus)」に始まり、2曲目以降では地球上での月夜の晩の狂おしい思いが綴られ、ラストには再び月そのもので「月の湖(Lunar Sea)」が用意されるというトータル・アルバムになっている構成には感心し、ずいぶんと聞いた。(ラティマーはコンセプト・アルバムはやらないといっていたが、作品としてのトータルイメージは大切にしたのだろう。)

★音源E Camel / Air Born

一番気に入った曲は、詩も含めて「ゆるやかな飛行(Air Born)」だったのだが、聞く度に安らぐというより気持ちが落ち込んでしまう感覚になったことを思い出す。ただ、その気分は落ち込みながらも不思議な心地よさも感じるという、うまく言葉では表せない雰囲気を持っていたことは確かではある。まさに若い頃の感情だったようで懐かしさも伴って甦る。

そして、感傷的な言い方になるが、本作は結果的にオリジナル・メンバー4人による最後のアルバムになってしまった。後に知ったことだったが、77年1月にベースのダグ・ファーガソンが脱退してしまうのだ。Brew時代からラティマー、ワードと一緒に活動を続け、バンド内ではコーディネーター的な役割を果たしてきた彼だっただけにその詳細な状況が分からなかっただけに個人的にショックを受けてしまった。何か、このアルバムを聞いたときに感じた違和感、そしてどこか不安な感じがそこに向かっていたのか・・・ということを強く感じたものだった。

********************************************

と、ここまで進めてきたら予定していた今回予定していた分量(文量)を大幅に超えてしまったので、最初のメンバー・チェンジの経緯と、アルバムの続きは「キャメルの70年代②」として次回ということにさせていただく。今回の最後は元気の出る「Lady Fantasy」で締めくくろう。

★音源F Camel / Lady Fantasy

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第1回 Capability Brownを中心にコーラス・ハーモニーの世界を 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第1回はコーラス・ハーモニーをテーマにプログレ作品をご紹介します。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第2回 そうか、1968年からもう50年が経ったのか。その頃の一発屋の歴史の面白さ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第2回は50年前の1968年ごろに音楽シーンを賑わせた愛すべき一発屋にフォーカスしてまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第3回 「スカイライン・ピジョン」のメロディーにのせて ~Deep Feeling の正規再発を祝し~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第3回は、ことし未発表音源を含むボーナス・トラックと共に再発された、ブリティッシュ・ロックの逸品DEEP FEELINGの唯一作を取り上げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第4回 「68年の光り輝く(?)日」~ 68年の夏に思いを馳せて 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第4回は「1968年の夏」をテーマにしたナンバーを、氏の思い出と共にご紹介していきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第5回 「70’sUKポップの迷宮」に潜む凄さを味わってみませんか? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第5回は今年4月にリリースされた再発シリーズ「70’sUKPOPの迷宮」の、ニッチすぎるラインナップ20枚をご紹介していきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第6回 ポップ・ヒットの影に隠れた叙情性の誘惑「語られない物語~Stories Untold」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第6回は氏にとって思い出深い一枚という、イアン・ロイド&ストーリーズの『トラベリング・アンダーグラウンド(Travelling Underground)』の魅力に迫っていきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第7回 忘れられない一発屋伝説2 ヴィグラスとオズボーン/秋はひとりぼっち ・・・思い出の大ヒット曲と、アルバム“Queues”の魅力 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第7回は一発屋伝説の第2弾。72年に日本のみで大ヒットした、ヴィグラスとオズボーン「秋はひとりぼっち」を中心に取り上げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第8回 「12月に聴く名盤 クォーターマスの幻想①、2013年版は聞いたかい? 思い出と共に再び」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、英国キーボード・ロックの金字塔QUATERMASSの70年作!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第9回 「クォーターマスの幻想② その周辺を探る旅(Spin Off)~ Ann OdellとShawn Phillips」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンに迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第10回「クォーターマスの幻想③ Spin Offその2 ~Paul Buckmaster とPete Robinson~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンの活動を追います。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第11回 「クォーターマスの幻想④ Spin Offその3 ~ハード・ロックの側面から John Gustafson & Mick Underwood~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。4回にわたりお送りした英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASS編も今回がラスト。ベーシストJohn GustafsonとドラマーMick Underwoodの活動に焦点を当てて堀下げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第12回 忘れられない一発屋伝説③ ♬ 元号がひとつ変わる前に、平成の前の「昭和」の洋楽をふりかえる ♬「明日なき幸せ」に、「孤独の『夜明け』のヒッチハイク」・・・何のこっちゃ? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。英国ポップ・シーンの華麗なる「一発屋」グループ達にフォーカスいたします♪

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第13回 『プロローグ』(はじまり)の幻想と『燃ゆる灰』の陽光の狭間に見える「港の光景」 ~ 新生ルネッサンスと呼ばれたバンドについての個人的な思い出から ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、第2期ルネッサンスの1st『プロローグ』と2nd『燃ゆる灰』!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第14回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 前編 ~ 共に(Together)、今を生き(Now)、いつか幻へ(Illusion) ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第14回は、キース・レルフが率いた第1期ルネッサンス~イリュージョンをディープに掘り下げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第15回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 後編 ~燃えているものは灰にあらず、キャンドルの醒めた炎~ オリジナル・ルネッサンスの回答としてのイリュージョン From “Ashes Are Burning” To “Candles Are Burning” 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第15回は、キース・レルフにフォーカスしたコラムの後篇をお届けします!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第16回 Mark-Almondの世界①(初期3作品とその周辺から) ~名盤『復活(Rising)』の個人的な思い出がすべてのはじまり 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第16回は、英国ロックの名グループMARK-ALMONDの魅力に迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第17回 Mark-Almond の世界② ~75年ジョン・マークのソロからバンド活動の再開へ、 そして転がり出たリフ・ラフの世界の驚き~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第17回は、英国ロックの名グループMARK-ALMONDをフィーチャーした後篇をお届け!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第18回 英国Dawnレーベルの秘宝たち① 今改めて評価したいジョーンジー(Jonesy)~決して表舞台に出てくることがなかった不遇のメロトロン・プログレッシヴ・ロック・バンド 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第18回は、70s英国プログレの好バンドJONESYの魅力を掘り下げます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第19回 英国Dawnレーベルの秘宝たち②「光」と「影」を表現しながら神話と伝説を奏で、自ら「伝説」となった北アイルランドのFRUUPP ~ 全曲解説 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第19回は、北アイルランド出身の愛すべき名グループFRUUPPの全曲を解説!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第20回 忘れられない一発屋伝説 4 アース&ファイアーの『シーズン』と、マッシュマッカーンの『霧の中の二人』 ~1970年後半から1971年初頭にかけての日本での大ヒットから~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。70年代初頭に日本でヒットを飛ばした2つのグループについて深く掘り下げてまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第21回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力③ プログレ、ジャズ・ロック、ハード・ロック編を「よもやま話」風に~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWNの作品群をディープに掘り下げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第22回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力④ ~フォーク、フォーク・ロック編(A) アコースティック感に的を絞って~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWNの作品群を、アコースティカルなグループに絞って掘り下げます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第23回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力⑤ 全アルバム紹介の総括編 ~ Dawnならではの面白さを再確認してみませんか? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWN特集の最終回。これまで紹介していなかった作品を一挙にピックアップします!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第24回 マシュー・フィッシャーのオルガンに魅せられて① ~春霞に立ち上るプロコル・ハルム「青い影」の幻影 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、プロコル・ハルムによる英国ロック不朽の名曲「青い影」の魅力にディープに迫っていきます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第25回 マシュー・フィッシャーのオルガンに魅せられて② ~プロコル・ハルムからソロへ 「青い影」の跡を追って 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第26回 2020年不安の中で夏に向かう今だからこそ、改めて聞き直したい圧倒的な叙情性を持つ名盤 ~『Focus/Moving Waves』と『Sebastian Hardie/Four Moments』~ 文・後藤秀樹

ベテラン音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第27回 ポップ・シーンに登場したハード・ロックに潜む音楽性再考 ① ~圧倒的なハード・サウンドとそれだけではない叙情の魅力、G.F.R~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、アメリカを代表するハード・ロック・バンドGRAND FUNK RAILROADの魅力に迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第28回 ポップ・シーンに登場したハード・ロックに潜む音楽性再考 ② ~緻密に構築された楽曲の魅力、マウンテン~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、前回取り上げたG.F.Rとともにアメリカン・ハード・ロックを象徴するグループMOUNTAINの魅力に迫っていきます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第29回 Many Faces of Mandalaband ① ~ 今も褪せない『曼陀羅組曲』の圧倒的な魅力 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、中国によるチベット侵攻を題材にしたコンセプト・アルバムの傑作、マンダラバンドの『曼荼羅組曲』の魅力にディープに迫っていきます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第30回 Many Faces Of Mandalaband ② ~デヴィッド・ロールのマンダラバンド奇跡の2枚目『魔石ウェンダーの伝説』、 そして76~78年にかけてのBJH、Woollyとのシンフォニックな関係性~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。マンダラバンドの2nd『魔石ウェンダーの伝説』の話題を中心に、本作に参加したバークレイ・ジェームス・ハーヴェストとの関連までをディープに切り込みます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第31回 Many Faces of Mandalaband ③ リアル・インディ・ジョーンズとなったDavid Rohlが仕掛けた Mandalabandの壮大な歴史絵巻 ~Woollyが最後まで携わった壮大なシンフォニック・ワールド~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。マンダラバンドを取り上げる全3回のラストは、デヴィッド・ロールとウーリー・ウルステンホルムの2人の関係を中心に、21世紀に復活を果たしたマンダラバンドの活動を追います。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第32回 12月に聞く名盤、クリスマスが来ると思い出すムーディー・ブルースの『童夢』 ~2020年、特別な思いで聞くクリスマス・キャロル~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、クリスマスの時期に聴きたくなる、ムーディー・ブルースの代表作『童夢』の魅力を紐解いていきます☆

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!