COLUMN THE REFLECTION 第14回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 前編 ~ 共に(Together)、今を生き(Now)、いつか幻へ(Illusion) ~ 文・後藤秀樹

2019年6月11日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム

タグ:

第14回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 前編

~ 共に(Together)、今を生き(Now)、いつか幻へ(Illusion) ~

初夏のさわやかさを感じさせてくれるはずの季節に、今年の5月は猛烈な暑さがやって来て驚いた。全国各地の傾向だったようだが、ここ北海道が全国で一番高い気温になり記録となったことをどう考えたらいいのだろう。それは、ここ100年くらいの観測データからの比較だったのだが、気象に関する歴史をもっと古くから眺めてみると今異常ととらえられている現象もその昔はあったようだ。詳細に調べてはいないのだが、今回のような北の地での猛烈な暑さもあったのかも知れないと思い、単に異常気象と片付けない方がいいような気がしている。

自然に関しても、人間が登場するずっと前から地球上に大地があったわけで大規模な地殻変動の結果、今の地形が出来上がったわけだ。そして、人間が暮らしを始めるようになったがゆえに、その生活圏が災害に見舞われることでそれらが被害として受けとめられるようになった。自然の際での住居や都会の人口密集地ではその被害も大きなものになってしまう。改めて自然の現象を想像以上に大きな力としてとらえたうえで生活を見直し、歴史的な自然の作用をもっと学ぶ中から災害に備えておく必要を感じている。自分の生命を守るといのは簡単そうに見えて、じつは難しいことだ。

・・・とは言っても暑いものは暑いし、怖いものは怖い。最近では熱中症で病院に運ばれる人も多いようだし、私は本、CDレコード、に囲まれた生活をしているので、地震は何より怖い。やはり理屈ではなく、みんな気をつけましょう。

画像① ルネッサンス メンバーポスター・ポートレート

今回は、前回の流れをさかのぼり、オリジナル・ルネッサンスの誕生を眺めてみようと思う。私が70年に出たオリジナル・ルネッサンスのアルバムをはじめて聞いたのは、前回触れた「プロローグ」と「燃ゆる灰」が出た後の74年、つまり4年後のことになる。同時代的に聞いた方とも、ずっと後になって聞いた方とも印象が違ってくるものと思われるがおつきあいいただけたらありがたい。

◆オリジナル・ルネッサンスの誕生

主人公となるキース・レルフ(Keith Relf)とジム・マッカーティ(Jom McCarty)は、1992年にロック殿堂入りを果たしている元ヤードバーズ(Yardbirds)のオリジナルメンバーだったことはあまりにも有名な事実だ。ヤードバーズ時代、ブルースを基本にしたロックを演奏しながらも、キース・レルフはアイドル的な扱いを受け、英米の音楽誌の表紙を単独で飾ることが多かった。その一方で、肝心の彼のヴォーカルのは弱さが指摘されることも多く、63年の母体となるバンドが64年にヤードバーズを名乗るようになってから、けっこう微妙な立ち位置にあったことも事実だ。

そのヤードバーズをレルフはマッカーティと共に68年の7月に去ることになる。

画像② Yardbirdsポートレート

当時レルフもマッカーティもサイケデリックな文化の流行に乗ったためか、その脱退はグレゴリオ聖歌の啓示があったからだというキースの発言もある。ただ、それまでのブルース・ロックから脱却し、もっとスピリチュアルでフォークに根ざした音楽性を目指していきたいという気持ちには間違いないだろう。マッカーティの回想では、ルネッサンスでは新たにジョン・ケージ(John Cage)やマザーズ・オブ・インヴェンション(Mothers Of Invention)の名を挙げて実験的な抽象的な音楽だったり、ジム・ウェッブ(Jim Webb)のような雄大なポップだったり、そしてクラシカルな雰囲気を出したかったと語っている。

レルフとマッカーティはデュオとして活動する。その頃の音源は、ヤードバーズの92年の編集CD『Little Games Sessions & More』で聞くことが出来る。そのことからもわかるように、彼らは脱退したといっても、ジミー・ペイジやクリス・ドレアというその時のメンバーと一緒にラスト・ショウということでステージに立ち、ここでトゥゲザー(Together)として曲も披露しており、その後正式に脱退するということになる。

彼らは数曲のセッションの後1枚のシングル(上記①②のカップリング)を出している。未発表だった③が素晴らしい。ジェーンがバック・ヴォーカルに参加したこともあるが、そのタイトルが気になる。ここでのデュオ名が「トゥゲザー(Together)」であり、後年(76年)もう一度オリジナル・ルネッサンスとして活動したいと言ったキースは、そのバンド名を「ナウ(Now)」とすることを考えていたのはよく知られている。この時の「Together Now」はそのどちらの言葉も入った曲名であり、彼にとってオリジナル・ルネッサンスの原典として大切な曲だったのかと想像してしまう。私は「共に、そして今また・・・」というキースの思いを感じずにはいられない。残念ながらその思いは果たせなかったのだが。

また、このデュオのセッションには、ピアノにニッキー・ホプキンズ(Nicky Hopkins)、ギターにジョン・マーク(Jon Mark)が入っていることから、あの伝説のスウィート・サースディ(Sweet Thursday)誕生前夜の出来事であり、それもまた非常に感慨深いものがある。スウィート・サースディは69年唯一のアルバムを作成するものの、色んなことが重なって広く知られるようになったのは73年のことだ。

Renaissance/Jim Mccarty Together Now

さて、レルフとマッカーティはデュオとしての困難と、紹介された業界マンに後押しされたこともあり、壮大な構想を実現するための新たなバンドを画策しメンバーを探すことになる。

ヤードバーズに(結果的に)最後まで残ったクリス・ドレヤ(Chris Dreja)に声をかけたところ、彼が新たに組もうとしていたカントリー・ロック・バンドのメンバーであるジョン・ホウケン(John Hawken)とBJ・コール(B.J.Cole)を伴ってやって来た。他にもルイ・セナモ(Louis Cennamo)、レルフの妹であるジェーン(Jane Relf)も同じ部屋に集まっていた。結局、ベーシストにはルイ・セナモ、ジョン・ホウケンがキーボードに決まった。BJ・コールの音楽性は彼らの方向性と違っていたこともあり不参加、そしてドレヤも参加せず、彼は自分の夢であった写真家となることを決めた。(その後のルネッサンスのプレス向けのポートレート、ツェッペリンのファーストの裏のメンバー写真と彼が撮影したものは多い。)

画像③ルネッサンス・ポートレート

ギタリストに関してもオーディションを試みようという話も出たようだが、レルフは新たなギタリストを参加させることには積極的にならず、結局自分でギターを担当することを決めた。

セッションの際には「島(Island)」が演奏された。アルバムにも収められた曲だが、最初は中間部だけのフォーク風の曲だった。ホウケンがセッションの中でベートーベンをモチーフにクラシカルなリフを弾き出し、そのアイディアが曲の姿を変えていった。集まった誰もがホウケンがクラシックの素養を持っていたことを知らず、その場で見せられた凄さは大きな驚きだった。

さらに、妹のジェーンも加わることになった。ジェーンはレルフとマッカーティのバック・ヴォーカルに参加していたものの、プロのヴォーカリストとしての経験はそれ以外にはなく大きな不安もあった。しかし結果的にルネッサンスのもうひとつの看板となる女性ヴォーカルが誕生する瞬間でもあった。

ジェーンはそれまでコーンウォールに住んでいた。もとは彼女も兄のレルフとロンドンに住んでいた。しかし数多くのヤードバーズ・ファンが自宅まで押しかけて来る横暴から逃れて移り住んだのだ。彼女はヤードバーズのファン・クラブの仕事もしていたというが、レルフがどれだけ人気があったかがわかると同時に、どこの国でもスターの「追っかけ」というは怖いものだ。

彼女自身もじつは歌うことを望んでいた。その気持ちを理解していたレルフ、マッカーティが彼女の元に出かけて行って彼女に正式にメンバーになることを伝えたという。

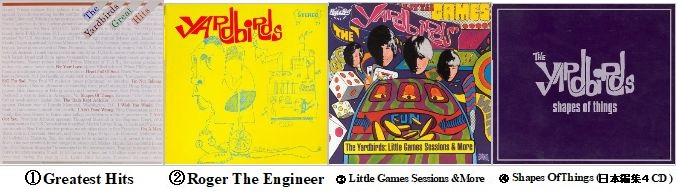

彼らはリハーサルを重ね、最初のコンサートは69年の5月だった。最初期のスウェーデン公演ストックホルムでの発掘ライヴ音源が『Past Orbits Of Dust』(Troubadour/Easy Action TRBCD017)という2012年リリースのCDで聞くことが出来る。未だアルバム発表前の時期だけに、曲の構成もわからず観客の拍手が途中のブレイク部分で起こり、演奏しているメンバーとしてはかなりやりにくさもあったと思うが、概ね好評だったことに気をよくした感じがうかがえる。(最初から「王と王女(Kings & Queens)」「弾丸(Bullet)」を演奏しているのだからちょっとびっくり。)その後英国内ロンドンのマーキーでも8月から11月まで7回の公演を行っている。その時期のさらなるコンサートの詳細は追い切れなかったが、手元に10月25日のベルギー公演の案内があり、そのコンサート告知にはキース・レルフズ・ルネッサンス(Kieth Relf’s Renaissance)と表記されている。同じ日の共演はピンク・フロイド(Pink Floyd)、フリーダム(Freedom)、アレクシス・コーナー(Alexis Korner & New Church Blues Convention)だった。

英国でも同様にキース・レルフズ・ルネッサンスと紹介されることが多かった。

画像④『Past Orbits Of Dust』 CDジャケット

Renaissance / Island Live At Operation 666 1970

◆オリジナル『ルネッサンス』最初のアルバムに関して

そのファースト・アルバム『ルネッサンス(Renaissance)』は69年夏にロンドンのオリンピック・スタジオでレコーディングされ11月に英Islandから発売された。プロデュースはヤードバーズ時代の仲間ポール・サミュエル・スミス(Paul Samuel-Smith)が担当することになる。彼もヤードバーズのツアーが延々と続くことに嫌気がさしたことからいち早く脱退し、演奏活動からは身を退いてプロデュサー業として同じIslandから再デヴューしたキャット・スティーヴンス(Cat Stevens)等を担当していた。

画像⑤ 英盤ファースト

そのアルバムは全体に曲展開の多彩さが際立っているが、キース・レルフのヴォーカルとギターはもちろん、随所にブルース・ロックとサイケデリック・ロックの影が未だ漂っている。何かしら革新的な世界に向かう予感とか萌芽を見せているものの、最初聞いたときにどこか泥臭さを感じたのも事実。

しかし、60年代末期にあって新たな音楽を創造しようと画策するものの、多くのバンドが音として形に表現する以前に挫折してしまうことを考えると、ヤードバーズを踏まえて結果としてこうして堂々と1枚のアルバムとして完成させたということには大きな価値を感じる。

結果的にジョン・ホウケンのクラシカルなピアノとジェーンのヴォーカルが大きな魅力になっているが、ルイ・セナモのベースは独特なソロ・プレイとホウケンのピアノとのユニゾンによるパートも多く、その在り方がクラシカル・ロックと呼ばれたバンドの存在感を見せつけている。ただ、触れてきたようにマッカーティもレルフもスピリチュアルな感覚を持ったロックをと考えてはいたものの、最初からクラシックを導入するにあたって具体的なアイディアがあったわけではなかった。ホウケンが持ち込んだクラシックの要素は、あくまで偶然の産物だった。しかし、メンバーを変えながらも現在に至るまでその形が脈々と続いてきていることはまさに発明だったと言ってもいいだろう。

ほとんどの曲がいくつかのパートに分けられるような構成面での工夫も、よく聞くとじつに練られた凝ったものになっていて一度はまるとクセになる。最初に全編を聞いた時に一番印象に残り、今も鮮烈なのは1曲目「王と王女(Kings & Queens)」のリフレインで歌われる「幻想(夢)は現実に変わっていく(Fantasies,Turning Into Truth)」というフレーズだ。この歌詞は、歴史観として普遍的な意味を表したものなのだろうが、自分たちが立ち上げたバンドであるヤードバーズに関して、そのバンドが結果的に3人のギタリストに翻弄されたようにも思えるキース・レルフとジム・マッカーティの心境も見えてくると言ってしまうと深読みのし過ぎだろうか。

Renaissance /Kings & Queens

「島(Island)」はシングルにもなっているが短縮バージョンで肝心の途中からのピアノ+ベースはカットされている。アルバム・バージョンと聞き比べてみると全く物足りない。(B面はアルバム未収録の「海(The Sea)」)私にとっては今でもこのアルバムは最初聞き始めたら、一気に最後まで聞き続けてしまうタイプの作品だ。特に最後に訪れる「弾丸(Bullett)」の後半の静寂が広がる展開が気に入っている。混沌とした中に自分が宇宙空間に投げ出されたような不安感と、それでいてどこか懐かしさも感じる感覚が不思議と心地いい。

ちょうどその当時に公開され話題になったキューブリック(Stanley Kubrick)の『2001年宇宙の旅(2001 A Space Oddetty)」の、SF的な近未来的な世界観が描き出されていると考えてもいいかもしれない。そう言えば、この映画も挿入される音楽は有名クラシック曲が多い。意外な選曲だが、それもまた面白い。当時の世の中に大きな影響を与えた映画作品で、その頃の時代の感性で描いているので、今この作品を見てみるのも興味深いことだろう。これまで見た方は多いと想像できるが、DVD,Blue Rayでも手軽に入手できるので改めてお勧めする。

◆ヤードバーズをちょっぴり思い出して

前回の新生ルネッサンスの原稿の後、オリジナル・ルネッサンスを聞き続けた。そうしているうちに急にキース・レルフが気になり、ヤードバーズも繰り返し聞いてしまうことにつながっていく。

歴代のギタリスト(クラプトン、ベック、ペイジ)が在籍したことで有名だが、ヤードバーズ自体昔から日本ではラジオでオンエアされる機会がほとんどなく、バンド名が一人歩きしている存在だったような気がする。実際に出されたアルバムを思い描いてみると、オリジナル作品は極端に少ない、その一方で編集盤があまりにも多い。結局何から聞き始めたらいいのかが難しく、私自身も後回しになった感がある。印象として当然のように聞き込んだマニアが多い一方で、聞く糸口が見えなかった者にとってはほとんど聞いたことがないというのが実体だったように思う。

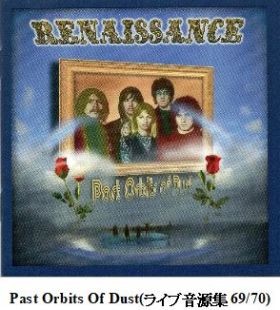

画像⑥ Yardbirds CD

私が最初に手にしたのは米エピック盤のLP『Greatest Hits』と、国内盤で入手しやすかったLP『ロジャー・ザ・エンジニア(Roger The Engineer)』、CDでは92年に日本のAlfaから出された4枚組ボックス・セットの『Shapes Of Things』だった。今回一連の作品群を聞く中で、『リトル・ゲームズ(Little Games)』は曲順から展開まで覚えていたことにちょっとびっくりした。自分ではそんなに意識的ではなかったのだが、先ほど触れた92年にCD化された『Little Games Sessions & More』(US EMI 1992)は確かに繰り返し聞いていたことを思い出した。

今回ここではヤードバーズの詳細については触れないが、圧倒的な人気ゆえにプロダクションの混乱とギタリストの交代劇、それらが他のメンバーの気持ちを変化させていったことは事実だろう。確かに個性的で実力を持ったギタリストには翻弄された様子は想像できる。間違いなくギタリストと残りのメンバーとの実力差は確かだったのだが。

そして先に述べたとおり66年にはツアーに疲れたポール・サミュエル・スミスが、68年にはキース・レルフとジム・マッカーティが自分たちの創ったバンドから離れることになる。残ったペイジはニュー・ヤードバーズとして残っていたクリス・ドレヤも追い出し、あのレッド・ツェッペリン(Led Zeppelin)をスタートさせることは周知の通り。前に抜けたクラプトン(Eric Clapton)もクリーム(Cream)、そしてブラインド・フェイス(Blind Faith)として活躍し、ジェフ・ベック(Jeff Beck)もソロアルバムを発表し存在感を見せている時期だった。

◆夢破れる中での2枚目のアルバム『Illusion』作成・・・・メンバーの謎は解けていくが・・・

画像⑦ ファースト米盤ジャケット

最初のアルバム発表直後に、オリジナル・ルネッサンスはツアーに向かう。1ヶ月遅れで米Elektraからも違うジャケットでリリースされている。Elektraのプロモーションの弱さをプロデューサーのポール・サミュエル・スミスも、メンバーもずいぶん文句を言っていた。英国はもちろん、ヨーロッパではそこそこの売れ行きを示していたが、本当はアメリカでの成功が要だった時代だ。

そして、アメリカ公演はその開催自体から危ぶまれた。その理由は元ヤードバーズということからブルース・ロックを期待されていたのだが、音楽性が異なっていたためだ。当然、マッカーティとレルフが結成したバンドなのだから「元ヤードバーズの・・・」とか、「期待のニュー・グループ」という冠をつけた記事が多く掲載され、多くがそのサウンドの延長を期待していたのは間違いない。そこに「ルネッサンス」という新たな名前をつけた真意を汲んでくれるような配慮などなかったのだろう。

そうした情報はメンバーも間違いなく知っていただろうが、何とかアメリカ公演にも取り組み、無事乗り越えたてきたものの聴衆の反応は間違いなく微妙なものだった。クライマックスとなる米フィルモア公演は70年2、3月に行われたが、ここでは明らかに反感を持って受け止められたことも実感した。

こうした経験の中でメンバーそれぞれに、特にキース・レルフは傷ついていったことが想像できる。

画像⑧ Filmore west Live+Direct CD

その時の演奏も『Live +Direct』(Kissing Spell SCD 924)として2002年に発売され、部分的ではあるが聞くことが出来る。ちなみに先に挙げた『Past Orbits Of Dust』に比較すると、反応は別として明らかに同じ曲でも、難しい曲展開が1年という期間を経てスムーズにこなれてきたこともわかって興味深い。ジェーン以外はベテラン・ミュージシャンではあるが、やはり、新しいことに挑戦するとこなれていくまでは時間を要することが実感としてとらえられる。

アメリカでのコンサートの後、彼らのバンドとしての士気はどんどん失われ、終には予定されていたスイスへのコンサートをキャンセルすることにまでなってしまった。

それでも、春にスタジオに集まりアイランド・レコードとのもう1枚アルバムを作成するという契約を履行するための話し合いを持った。70年5月のことだ。そして、レコーディングを進行する中で、レルフとマッカーティの二人が曲作りはするがもうステージでの演奏はしないことを決めた。本当はバンドの解散を考えたのだが、契約を果たすことが絶対条件だったために追いつめられていった格好だ。二人の中には、やはり過去のヤードバーズという大きな影が今の状況の新たな苦しみと重なって大きな重圧となっていたのだろう。

そのため、ジョン・ホウケンが昔のナッシュヴィル・ティーンズ(Nashville Teens)の仲間に声をかけ、テリー・クロウ(Terry Crowe)とマイケル・ダンフォード(Michael Dunford)、そしてセッション・ドラマーのテリー・スレイド(Terry Slade)を招集した。

そんな中、セナモが脱退しコラシアム(Colosseum)への加入することをいち早く決めた。

ホウケンは急遽ニール・コーナー(Neil Corner)に連絡し、ベーシストとして参加してもらうことになった。結局プレイできるオリジナル・メンバーは、ホウケンとジェーン・レルフの二人だけになる。

そこで何とか出来上がった録音が、長いこと謎だったダンフォード作の「ミスター・パイン(Mr.Pine)」というわけだ。急ごしらえで誂えた曲だが、中間部のメロディーやコーラスはそのまま、新生ルネッサンスに受け継がれていく(具体的には『運命のカード(Turn Of The Cards)』中の「孤独の旅路(Runnning Hard)」)ことからも、今となっては歴史的に見ると面白い曲となっている。

そして、もう1曲(それも長尺曲!)必要となり、今度はホウケンがいない時期と重なり、急遽ドン・シン(Don Shin)というセッション・ミュージシャンを入れて、「パスト・オービッツ・オブ・ダスト(Past Orbits Of Dust)」が録音される。これはホウケン抜きではあるが、「オリジナル・ルネッサンス」として最後のレコーディングとなったものと思われる。曲名も皮肉だが、先に述べた初期の発掘ライヴCDのタイトルにもなっていることが哀しくもある。

◆2枚目『Illusion』に関してもう少し・・・奇跡的な「Face Of Yesterday」の存在

画像⑨ セカンド(ドイツ盤 英国盤)

完成したそのセカンド・アルバムは今聞いてもクオリティ的に劣るとは思えないが、バンドとしては「なかったことにして欲しい」という気持ちが溢れていた。結局、英Islandからは発売を見送られ、71年になってからドイツをはじめとするいくつかのヨーロッパ圏Island盤としてのみ世にでることになった。豪華なゲイト・フォールドに包まれたその作品はポール・ホワイトヘッド(Paul Whitehead)による『求道者の道』とも呼べるような意味深いデザインとなったが、長いこと普通には手に入らないレア盤だった。(ヨーロッパでは73年にもう一度発売されていて、後になって私はそのドイツ盤を入手することができた)(ホワイトヘッドは初期ジェネシスの一連のデザインが代表作としてお馴染みだろう)

76年にようやく英IslandのHELP番号で出されることになったが、それはレルフが76年に不慮の事故(76年5月14日自宅でギターを抱えたまま感電死)で亡くなり、その意志を継ぐようにオリジナル・ルネッサンスが甦ることになったからだ。最初に出された意匠とは違って裏と表のデザインが逆になり、シンプルなシングル・ジャケットになっていた。ジャケ裏にはホウケンのこのアルバム制作に関する事情と、77年に新たに結成したバンドがルネッサンスを名乗れず、イリュージョン(Illusion)となってアルバムを出すことが書かれていた。ただ、CDの時代となった今ではどちらのジャケットも簡単に見ることができる。

このアルバムの収録曲では「フェイス・オブ・イエスタデイ(Face Of Yesterday)」の存在がとにかく大きい。まるで宗教曲でもあるかのように荘厳で、ホウケンのピアノとジェーンのヴォーカルがぴったりとはまった名曲と呼ぶにふさわしい。ジェーンの声を追いかけるレルフの声も素敵だ。

Renaissance/Face Of Yesterday

昨日の顔(Face Of Yesterday)

もはや、誰も日食を不思議に思うことはない

しかし、彫刻家がその仕事を始めるまで

夢を形にすることは

虚しいゲームでしかなかった

そして、太陽は銀河に満ちた

昨日の顔として

神は砂で女性を創りあげた。

そして、その優しい手を伸ばす

生命を吹き込むための

助けとなるように

そして、雨となり雪となり舞い降りる

過去の顔のように

音楽の神は曲を書いた

聖なる楽器が

争いを諫めるために用意された

しかし、四つの楽器が共に演奏されるとき

そこに不調和が生まれる

最初の交響曲は不調和だった

それが過去の断面 (McCarty詩 拙訳)

まるで責任を取らされたかのように、セカンド・アルバム『Illusion』のプロデュースはキース・レルフとなっている。しかし、この曲はオリジナル・ルネッサンスの最後の矜恃にも思えるし、永遠の名曲であることは多くの人に認識されているのは事実だ。

画像⑩ ジェーン ポートレート

◆その後のルネッサンスとオリジナル・メンバー

その後、しばらくは集められたメンバーでコンサートも行うが、夏の終りにジェーンが抜けた。アメリカのフォーク系女性シンガー、ビンキー・クロム(Anne-Marie”Binky”Cullom)が呼ばれるが、ホウケンは彼女の実力を疑問視し、スプーキー・トゥース(Spooky Tooth)のツアーの手助けに呼ばれ、脱退。

1970年のうちに結局オリジナル・メンバーはすべていなくなってしまった。しかし、ダンフォードがバンド存続のためのアイディアを考えていた。この時にレルフは別の仕事にかかりっきりとなっていてルネッサンスには関わらなくなっていたが、マッカーティは曲作りを中心に相談に乗ってくれた。ルネッサンスという名前が消えなかったのはこの局面を乗り越えたからだと言える。

画像⑪ Schizom

その後70年の9月にはレルフとマッカーティは、映画『Schizom』の音楽を作成する。クレジットを見ると、プロデュースはレルフ、二人の他に演奏はテリー・コックス(Terry Cox)、ブライアン・ホッジス(Brian Hodges)、ジョン・マーク(John Mark)、アン・オデル(Ann O’Dell)の面々、そしてケイ・ガーナー(Kay Garner)がヴォーカル、ジェーン・レルフがバック・ヴォーカルを担当している。どんな映画なのかわからないがジャケットを見ると斜面を滑る2人のスキーヤーが写っている。71年にひっそりとリリースされたものだが、2013年に300枚限定でCD化もされている。この作品は私も入手できていないが、セカンド・アルバム『イリュージョン』再発CDに3曲ボーナス・トラックとして収録されている。

一方のルネッサンスは、ホウケンの後を受けてジョン・トウト(John Tout)が加わり、1971年初頭オーディションでアニー・ハスラム(Annie Haslam)が合格し、ツアーを続けていくが、メンバーに関しては混乱が続いた中で、マネージャーになったマイルス・コープランド(Miles Copeland)が残りのメンバーを全員クビにするところからその後のルネッサンスが生まれるのだが、この場面も複雑なので今回はここまでにしておこう。

オリジナル・メンバーのその後をここでは簡単にまとめておく。

・レルフは基本的に表に出ず、他のバンドのプロデュース業という裏方に回ることが多かった。そして、セナモに声をかけアルマゲドン(Armageddon)で再起を図る。

・マッカーティは微妙にルネッサンスに関わりながらも、自分のバンド、シュット(Shoot)を結成。

・セナモは、コラシアムをすぐに抜け、スティームハマー(Steamhammer)に参加。その後レルフと共にアルマゲドン(Armageddon)に加わる。

・ホウケンは、ヴィネガー・ジョー(Vinegar Joe)、ストローヴス(Strawbs)に参加。

・ジェーンは歌うことに喜びを見いだし、主にCMの仕事をするようになっていた。

◆結局オリジナル・ルネッサンスとは

なぜ彼らはルネッサンスというグループ名にしたのか? その答えは明確に伝わっていないだけに、14世紀のイタリアで起こりヨーロッパに広がった「文芸復興」という訳語で私たちはイメージするしかない。調べてみると、ルネサンスという言葉そのものはフランス語で「復興、再生」を意味している。

今となっては、ファンにとってはアニーのいるバンドとして普通に使っている言葉で改めて考えるまでもないのだが、レルフとマッカーティの頭に浮かんだものは、自分たちが関わってきたロックの新たな「復興」の思いだったに違いない。16世紀まで英国ではその「文芸復興」期が続くほどに大きな芸術運動だったが、レルフとマッカーティの活動のスタートは順風満帆とはいかなかったのはこれまで見てきたとおりだ。

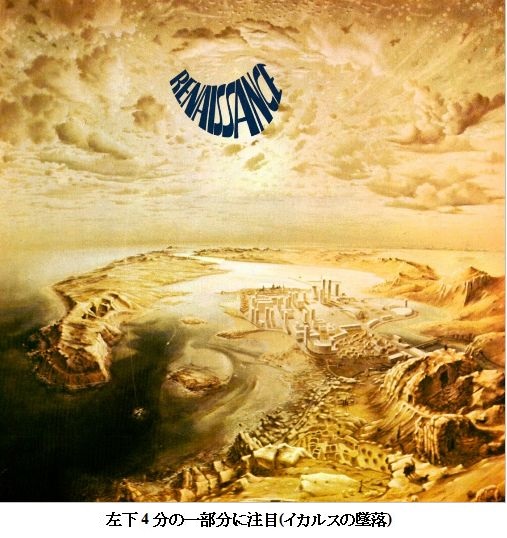

画像⑫ ファースト・ジャケット

ここで、改めてファースト・アルバムの英国盤ジャケットをよく見て欲しい。内側のクレジットにもあるように Genissonという画家の「イカルス(イカロス)の墜落(The Downfall Of Icarus)」という絵画だ。普通に見てしまうと「島を描いた黄金色の絵」という印象があるだろうが、この題名を知ると誰もが改めてジャケットの詳細を見直すことになるだろう。

ギリシア神話の「イカルス」に関しては誰もが一度は聞いたことのある話だと思う。簡単に記すと

「父ダイダロスが蝋で固めた大きな羽をつくり、イカルスはその羽をつけて空に舞い上がる。太陽に近づきすぎてはいけないという忠告を受けながらも。調子に乗って高く飛んだものの、蝋が溶けてイカルスは海に落ち溺れてしまう。」

この話のモチーフを導入した絵画としては16世紀のピーテル・ブリューゲルの作と言われる絵が有名だ。しかし、私は彼らのジャケットに使用されたGenissonという名前の画家もこの作品の存在も知らなかった。ちょっと調べてみても詳細がつかめないのだが、20世紀初頭の画家の作品らしい。しかし、注目はイカルスが絵のどこに描かれているか・・・ということなのだ。よく見ると左下の黒い部分に落ちた姿が描かれている。ちょうど、上部のRENAISSANCEというロゴの辺りから落ちた軌跡も確認できるので、改めて確認してもらえたらと思う。(ブリューゲルの絵では、足だけが水面に見えている。)

こうした寓話を描いた絵画をジャケットに採用したという部分にも、レルフとマッカーティの思い自分たちの音楽の「復興」を形にする-が表れているのかも知れないと考えると興味深い。

画像⑬ 米盤裏ジャケット

また、米国盤ではElektraから発売された別ジャケットになっていて、国内盤初回はその形に準じていた。表面のデザインはともかく、裏面がまた意味深なのだ。幼子が右手に陰陽マークを、左手に聖書(?)を携えた姿を裏焼きで描かれている。このデザインのほうは、セカンド・アルバム『Illusion』のデザインも担当しているあのポール・ホワイトヘッドのイラストだ。最近になって、裏焼きではなくポジのままのピンクのデザインのものもあることがわかった。さらには、メンバー写真を使ったバージョンもあって、何度も再発を繰り返したことがわかる。

当時の国内盤の帯には「華麗なロックを展開するグループ、ルネッサンス」と書かれていた。

私のとらえ方はちょっと違って、じつは華麗さを求めながらも泥臭さを残していた(残ってしまった)ところに、オリジナル・ルネッサンスの真価(価値)があったということを結論づけておきたい。変化や復興を目指すには、はじめから美のみを求めてはいけないのだ。

今のように検索をかければ、様々な映像で一気に見られる時代はとても便利だ。

思い出すのは1988年。日本で「ビート・クラブ」の映像がVHS(!)として出されたときのこと。その頃でも既に懐かしい英米のバンドの放送用ライヴ、つまりアーティストの動く映像が見られるのだ。当時は確かに魅力的な企画だったが、全⑧巻購入特典で「スペシャル」がついてくることがわかった。何とそこには、「コラシアム/公園の散策」と「(オリジナル)ルネッサンス/王と王女」がラインナップ。

本気で迷った。迷って迷い抜いて、ついに買ってしまった。少しでも動く姿が見られたのは感激だったが、なんとどの曲も途中でフェイド・アウト。嬉しい反面がっかりしたものだった。

今回はオリジナル・ルネッサンスに復活にあたる77年のイリュージョン(Illusion)までを想定していたのだが、やはりたどり着かなかった。

改めて次回、後編としてアルマゲドン(Armageddon)を含め、またジョン・ホウケンがいた時代のストローヴス(Strawbs)等にも触れていきたい。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第15回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 後編 ~燃えているものは灰にあらず、キャンドルの醒めた炎~ オリジナル・ルネッサンスの回答としてのイリュージョン From “Ashes Are Burning” To “Candles Are Burning” 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第15回は、キース・レルフにフォーカスしたコラムの後篇をお届けします!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第13回 『プロローグ』(はじまり)の幻想と『燃ゆる灰』の陽光の狭間に見える「港の光景」 ~ 新生ルネッサンスと呼ばれたバンドについての個人的な思い出から ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、第2期ルネッサンスの1st『プロローグ』と2nd『燃ゆる灰』!

RENAISSANCEの在庫

-

-

-

RENAISSANCE / IN THE LAND OF THE RISING SUN

2001年の初来日公演を収録

2001年3月16日、東京厚生年金会館でのライヴ。残念ながらフル収録ではないようですが、往年の名曲、アニーのソロ名曲、トスカーナ収録の名曲と、さすがの名曲づくし。心配されていたアニーの声も全く衰えが感じられず、一曲目の「Carpet Of The Sun」から、あの伸びやかで透き通ったハイトーンに感動しきりです。サウンドの方も文句無しで、特にキーボードワークが素晴らしく、往年のオーケストラとの共演ライヴにも劣らない重厚なサウンドを聴かせています。ライヴ盤の「傑作」と言って差し支えないでしょう。

-

RENAISSANCE / ILLUSION

元ヤードバーズのKeith RelfとJim McCartyを中心に結成されたオリジナル・ルネッサンスによる71年作2nd

元YARDBIRDSのKeith RelfとJim McCartyを中心に結成されたオリジナル・ルネッサンス。71年2nd。前作の延長線上にある、リリカルなピアノが彩るクラシカルなフォーク・ロックが基本ですが、14分を越える最終曲など、ジャジーなエッセンスも取り入れた、よりスリリングでプログレッシヴなアンサンブルも特筆もの。ジャケットからも伝わる通り、クラシカルでファンタスティックなサウンドをベースに、より宇宙的な壮大さをも目指していたのが伝わってきます。レイト60sからプログレへと移行する過渡期のエネルギーに溢れた秀作。

-

RENAISSANCE / PROLOGUE

72年リリース、第二期ルネッサンスのデビュー作、ロック/フォーク/クラシックが交差する幻想的な名作

YARD BIRDSのKeith Relf、Jim McCartyを中心に結成されるも、2枚のアルバムを残し解散したイギリスのグループ。72年にソプラノ・ボーカルAnnie Haslamを擁し新体制で活動を再開、ロック・フォーク・クラシックが交差する幻想的な楽曲は今なお色褪せることはありません。本作は72年にリリースされたデビューアルバム。「革命のエチュード」からの引用によるオープニングからクラシカルな味わいと英国ロックの気品、アコースティックな感性を全面に、Annie Haslamの伸びやかなスキャットが映えます。楽曲のふくよかさ、トータルプロダクションの上手さは後の作品に譲るも、彼らにしか作りえない素朴な叙情の片鱗を既に窺うことが出来る好盤です。

-

RENAISSANCE / ASHES ARE BURNING

73年リリースの2nd、牧歌的な伸びやかさと英国的な麗しき叙情美、そしてロックの躍動感が一体となったシンフォニック・ロックの決定盤!

YARD BIRDSのKeith Relf、Jim McCartyを中心に結成されるも、2枚のアルバムを残し解散したイギリスのグループ。72年にソプラノ・ボーカルAnnie Haslamを擁し新体制で活動を再開、ロック・フォーク・クラシックが交差する幻想的な楽曲は今なお色褪せることはありません。本作は73年にリリースされた2nd。クラシカルな中に多少のサイケデリック感覚を残したデビュー作から方向性が定まり、牧歌的なのどかさと英国叙情、オーケストラを従えたシンフォニック・ロックの世界を作り上げています。以降ライブでも取り上げられる機会の多い名曲となった「カーペット・オブ・ザ・サン」「燃ゆる灰」などを収録。

-

RENAISSANCE / TURN OF THE CARDS

前作「燃ゆる灰」で作り上げた優美なシンフォニック・サウンドに磨きをかけた、74年作3rd!

YARDBIRDSのKeith Relf、Jim McCartyを中心に結成されるも、2枚のアルバムを残し解散したイギリスのグループ。72年にソプラノ・ボーカルAnnie Haslamを擁し新体制で活動を再開、ロック・フォーク・クラシックが交差する幻想的な楽曲は今なお色褪せることはありません。本作は74年にリリースされた3rd。前作「燃ゆる灰」で作り上げた優美なシンフォニック・サウンドにさらに磨きをかけ、また、バンドのプロダクションに大いに貢献してきたMichael Dunfordがついに正式加入。「アルビノーニのアダージョ」を取り上げた「冷たい世界」や前作には無かったスケール感を持つ「母なるロシア」などを収録し、バンドは一気にその人気を不動のものとします。

-

RENAISSANCE / SCHEHERAZADE AND OTHER STORIES

75年リリース、英国クラシカル・ロックの頂点と言うべき大名盤!

YARD BIRDSのKeith Relf、Jim McCartyを中心に結成されるも、2枚のアルバムを残し解散したイギリスのグループ。72年にソプラノ・ボーカルAnnie Haslamを擁し新体制で活動を再開、ロック・フォーク・クラシックが交差する幻想的な楽曲は今なお色褪せることはありません。本作は75年にリリースされた4thであり、彼らの代表作の呼び声も多い名盤。特にリムスキー・コルサコフの同名交響曲に端を発した「シェエラザード夜話」は、「アラビアン・ナイト」の世界をコンセプトに据えた20分を超える超大作であり、オーケストラ・サウンドとロックの融合を目指した英国ロックの1つの結論と呼ぶべき傑作。米国での成功で勢いに乗った彼らの生み出したシンフォニック・ロックの世界は他の追随を許しません。

-

RENAISSANCE / LIVE AT CARNEGIE HALL

ベスト選曲と言える76年発表のライヴ作

YARD BIRDSのKeith Relf、Jim McCartyを中心に結成されるも、2枚のアルバムを残し解散したイギリスのグループ。72年にソプラノ・ボーカルAnnie Haslamを擁し新体制で活動を再開、ロック・フォーク・クラシックが交差する幻想的な楽曲は今なお色褪せることはありません。本作は76年にリリースされたライブ作であり、アメリカのカーネギー・ホールにてオーケストラを率いて録音(75年6月)された名盤です。デビューアルバムから、アメリカへの足がかりとなった名盤「Scheherazade And Other Stories」までの代表作が余すことなく並んでおり、Annie HaslamのソプラノボーカルとNYフィルのオーケストラが絶妙に溶け合い、孤高のシンフォニック・ロックを作り上げています。

-

RENAISSANCE / NOVELLA

77年作、邦題「お伽噺」

YARD BIRDSのKeith Relf、Jim McCartyを中心に結成されるも、2枚のアルバムを残し解散したイギリスのグループ。72年にソプラノ・ボーカルAnnie Haslamを擁し新体制で活動を再開、ロック・フォーク・クラシックが交差する幻想的な楽曲は今なお色褪せることはありません。本作は77年にリリースされた6thであり、彼らの代表作の呼び声も多い名盤。「Scheherazade And Other Stories」の評価とアメリカでのコンサートの成功によってWEAとワールドワイド・リリースを契約、まさに絶頂を迎えた彼らの自信に溢れた作品となっています。ロック・フォーク・クラシックという彼らの3大要素が惜しみなく発揮されており、女性ボーカル系シンフォニック・ロックの金字塔的な作品といえるでしょう。

-

19年リイシュー、77年10月ロイヤル・アルバート・ホールでのライヴを加えた3枚組ボックス、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック2曲、ブックレット・ミニポスター付き仕様

-

-

RENAISSANCE / A SONG FOR ALL SEASONS

ポップかつメロディアスな作風の78年作、愛すべき名盤!

YARD BIRDSのKeith Relf、Jim McCartyを中心に結成されるも、2枚のアルバムを残し解散したイギリスのグループ。72年にソプラノ・ボーカルAnnie Haslamを擁し新体制で活動を再開、ロック・フォーク・クラシックが交差する幻想的な楽曲は今なお色褪せることはありません。本作は78年にリリースされた7thであり、前作同様にオーケストラを取り入れたシンフォニック・ロックを披露。アコースティックな味わいとAnnie Haslamのソプラノボーカルが彩るトラッディーな味わいは相変わらず心地良く響いており、明るくきらびやかな作風となっています。音楽的にはやや意図的なポップ・センスが感じられており、バンドで重要な位置を占めるキーボードはシンセサイザーなどエレクトリックな方向性が見え始めるなど、時代の流れと共に変化する彼らの姿が見受けられます。

-

RENAISSANCE / AZURE D’OR

黄金期の流麗なクラシカル・タッチはそのままに、よりポップな感性が磨かれた79年作

79年作。クラシカルなテイストはそのままに、ポップ色が増し、クラシカル・ポップというべき洗練された心踊るサウンドが素晴らしい逸品。

-

PECLEC32820(ESOTERIC RECORDINGS)

2CD+ブルーレイディスクの3枚組ボックス、ボーナス・トラック10曲、ブルーレイには本編の5.1chサラウンド/ステレオ・ミックス音源 & 79年ライヴ映像を収録

盤質:未開封

状態:良好

-

-

RENAISSANCEの在庫

-

-

-

RENAISSANCE / IN THE LAND OF THE RISING SUN

2001年の初来日公演を収録

2001年3月16日、東京厚生年金会館でのライヴ。残念ながらフル収録ではないようですが、往年の名曲、アニーのソロ名曲、トスカーナ収録の名曲と、さすがの名曲づくし。心配されていたアニーの声も全く衰えが感じられず、一曲目の「Carpet Of The Sun」から、あの伸びやかで透き通ったハイトーンに感動しきりです。サウンドの方も文句無しで、特にキーボードワークが素晴らしく、往年のオーケストラとの共演ライヴにも劣らない重厚なサウンドを聴かせています。ライヴ盤の「傑作」と言って差し支えないでしょう。

-

RENAISSANCE / ILLUSION

元ヤードバーズのKeith RelfとJim McCartyを中心に結成されたオリジナル・ルネッサンスによる71年作2nd

元YARDBIRDSのKeith RelfとJim McCartyを中心に結成されたオリジナル・ルネッサンス。71年2nd。前作の延長線上にある、リリカルなピアノが彩るクラシカルなフォーク・ロックが基本ですが、14分を越える最終曲など、ジャジーなエッセンスも取り入れた、よりスリリングでプログレッシヴなアンサンブルも特筆もの。ジャケットからも伝わる通り、クラシカルでファンタスティックなサウンドをベースに、より宇宙的な壮大さをも目指していたのが伝わってきます。レイト60sからプログレへと移行する過渡期のエネルギーに溢れた秀作。

-

RENAISSANCE / PROLOGUE

72年リリース、第二期ルネッサンスのデビュー作、ロック/フォーク/クラシックが交差する幻想的な名作

YARD BIRDSのKeith Relf、Jim McCartyを中心に結成されるも、2枚のアルバムを残し解散したイギリスのグループ。72年にソプラノ・ボーカルAnnie Haslamを擁し新体制で活動を再開、ロック・フォーク・クラシックが交差する幻想的な楽曲は今なお色褪せることはありません。本作は72年にリリースされたデビューアルバム。「革命のエチュード」からの引用によるオープニングからクラシカルな味わいと英国ロックの気品、アコースティックな感性を全面に、Annie Haslamの伸びやかなスキャットが映えます。楽曲のふくよかさ、トータルプロダクションの上手さは後の作品に譲るも、彼らにしか作りえない素朴な叙情の片鱗を既に窺うことが出来る好盤です。

-

RENAISSANCE / ASHES ARE BURNING

73年リリースの2nd、牧歌的な伸びやかさと英国的な麗しき叙情美、そしてロックの躍動感が一体となったシンフォニック・ロックの決定盤!

YARD BIRDSのKeith Relf、Jim McCartyを中心に結成されるも、2枚のアルバムを残し解散したイギリスのグループ。72年にソプラノ・ボーカルAnnie Haslamを擁し新体制で活動を再開、ロック・フォーク・クラシックが交差する幻想的な楽曲は今なお色褪せることはありません。本作は73年にリリースされた2nd。クラシカルな中に多少のサイケデリック感覚を残したデビュー作から方向性が定まり、牧歌的なのどかさと英国叙情、オーケストラを従えたシンフォニック・ロックの世界を作り上げています。以降ライブでも取り上げられる機会の多い名曲となった「カーペット・オブ・ザ・サン」「燃ゆる灰」などを収録。

-

RENAISSANCE / TURN OF THE CARDS

前作「燃ゆる灰」で作り上げた優美なシンフォニック・サウンドに磨きをかけた、74年作3rd!

YARDBIRDSのKeith Relf、Jim McCartyを中心に結成されるも、2枚のアルバムを残し解散したイギリスのグループ。72年にソプラノ・ボーカルAnnie Haslamを擁し新体制で活動を再開、ロック・フォーク・クラシックが交差する幻想的な楽曲は今なお色褪せることはありません。本作は74年にリリースされた3rd。前作「燃ゆる灰」で作り上げた優美なシンフォニック・サウンドにさらに磨きをかけ、また、バンドのプロダクションに大いに貢献してきたMichael Dunfordがついに正式加入。「アルビノーニのアダージョ」を取り上げた「冷たい世界」や前作には無かったスケール感を持つ「母なるロシア」などを収録し、バンドは一気にその人気を不動のものとします。

-

RENAISSANCE / SCHEHERAZADE AND OTHER STORIES

75年リリース、英国クラシカル・ロックの頂点と言うべき大名盤!

YARD BIRDSのKeith Relf、Jim McCartyを中心に結成されるも、2枚のアルバムを残し解散したイギリスのグループ。72年にソプラノ・ボーカルAnnie Haslamを擁し新体制で活動を再開、ロック・フォーク・クラシックが交差する幻想的な楽曲は今なお色褪せることはありません。本作は75年にリリースされた4thであり、彼らの代表作の呼び声も多い名盤。特にリムスキー・コルサコフの同名交響曲に端を発した「シェエラザード夜話」は、「アラビアン・ナイト」の世界をコンセプトに据えた20分を超える超大作であり、オーケストラ・サウンドとロックの融合を目指した英国ロックの1つの結論と呼ぶべき傑作。米国での成功で勢いに乗った彼らの生み出したシンフォニック・ロックの世界は他の追随を許しません。

-

RENAISSANCE / LIVE AT CARNEGIE HALL

ベスト選曲と言える76年発表のライヴ作

YARD BIRDSのKeith Relf、Jim McCartyを中心に結成されるも、2枚のアルバムを残し解散したイギリスのグループ。72年にソプラノ・ボーカルAnnie Haslamを擁し新体制で活動を再開、ロック・フォーク・クラシックが交差する幻想的な楽曲は今なお色褪せることはありません。本作は76年にリリースされたライブ作であり、アメリカのカーネギー・ホールにてオーケストラを率いて録音(75年6月)された名盤です。デビューアルバムから、アメリカへの足がかりとなった名盤「Scheherazade And Other Stories」までの代表作が余すことなく並んでおり、Annie HaslamのソプラノボーカルとNYフィルのオーケストラが絶妙に溶け合い、孤高のシンフォニック・ロックを作り上げています。

-

RENAISSANCE / NOVELLA

77年作、邦題「お伽噺」

YARD BIRDSのKeith Relf、Jim McCartyを中心に結成されるも、2枚のアルバムを残し解散したイギリスのグループ。72年にソプラノ・ボーカルAnnie Haslamを擁し新体制で活動を再開、ロック・フォーク・クラシックが交差する幻想的な楽曲は今なお色褪せることはありません。本作は77年にリリースされた6thであり、彼らの代表作の呼び声も多い名盤。「Scheherazade And Other Stories」の評価とアメリカでのコンサートの成功によってWEAとワールドワイド・リリースを契約、まさに絶頂を迎えた彼らの自信に溢れた作品となっています。ロック・フォーク・クラシックという彼らの3大要素が惜しみなく発揮されており、女性ボーカル系シンフォニック・ロックの金字塔的な作品といえるでしょう。

-

19年リイシュー、77年10月ロイヤル・アルバート・ホールでのライヴを加えた3枚組ボックス、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック2曲、ブックレット・ミニポスター付き仕様

-

-

RENAISSANCE / A SONG FOR ALL SEASONS

ポップかつメロディアスな作風の78年作、愛すべき名盤!

YARD BIRDSのKeith Relf、Jim McCartyを中心に結成されるも、2枚のアルバムを残し解散したイギリスのグループ。72年にソプラノ・ボーカルAnnie Haslamを擁し新体制で活動を再開、ロック・フォーク・クラシックが交差する幻想的な楽曲は今なお色褪せることはありません。本作は78年にリリースされた7thであり、前作同様にオーケストラを取り入れたシンフォニック・ロックを披露。アコースティックな味わいとAnnie Haslamのソプラノボーカルが彩るトラッディーな味わいは相変わらず心地良く響いており、明るくきらびやかな作風となっています。音楽的にはやや意図的なポップ・センスが感じられており、バンドで重要な位置を占めるキーボードはシンセサイザーなどエレクトリックな方向性が見え始めるなど、時代の流れと共に変化する彼らの姿が見受けられます。

-

RENAISSANCE / AZURE D’OR

黄金期の流麗なクラシカル・タッチはそのままに、よりポップな感性が磨かれた79年作

79年作。クラシカルなテイストはそのままに、ポップ色が増し、クラシカル・ポップというべき洗練された心踊るサウンドが素晴らしい逸品。

-

PECLEC32820(ESOTERIC RECORDINGS)

2CD+ブルーレイディスクの3枚組ボックス、ボーナス・トラック10曲、ブルーレイには本編の5.1chサラウンド/ステレオ・ミックス音源 & 79年ライヴ映像を収録

盤質:未開封

状態:良好

-

-

ANNIE HASLAM’S RENAISSANCEの在庫

-

ANNIE HASLAM’S RENAISSANCE / BLESSING IN DISGUISE

94年作

RENAISSANCEのヴォーカリスト。94年のソロ作。トニー・ヴィスコンティによるプロデュース。

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!