COLUMN THE REFLECTION 第8回 「12月に聴く名盤 クォーターマスの幻想①、2013年版は聞いたかい? 思い出と共に再び」 文・後藤秀樹

2018年12月7日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム

タグ:

第8回 「12月に聴く名盤 クォーターマスの幻想①、2013年版は聞いたかい? 思い出と共に再び」

今年もあとわずかとなった。この時期になると街中、商業施設では早くからクリスマス・ソングが流れ、TVやラジオでは枕詞に「今年もあと何日・・・」と語りだし、世の中は一斉に忙しい気分になってくる。個人的には、年末の商店街の雰囲気は幼い頃から嫌いではなかった。しかし最近では街に繰り出す人の数が増えて、そうした中に出るのが億劫になってしまう。よく新規開店の飲食店や人気の店には多くの人が並んでいるのを見かけるが、大勢の中にいると人に酔ってしまう私にはどうしても理解できない。皆さんはいかがだろうか。

とにもかくにも、年末に入ってきた。

今回取り上げるクォーターマスは、絶対的な名盤!と呼びたくなる内容だ。英国マイナーレーベルのHarvestから出されたこと、ヒプノシスのデザインによる「ビルの谷間を飛び交うプテラノドン」の印象的なジャケットはよく紹介されることもあって、その作品の顔はよく知られている。このコラムを読んでくれている方々にとってはお馴染みの作品だろうが、一般的な知名度で言えばその名は聞いたことがあるものの実際に音を知らない人の方が結構いるようだ。

私にとってはその昔買った2枚目の輸入盤となる。米盤である。ちなみに最初の1枚はクリムゾンの『アイランズ』の(やはり)米盤だった。その理由はオリジナルの星雲ジャケットとは異なった白地のデザインで興味を惹いたからだ。その時には、ワクワクしながらシュリンクを破り開くと、何のことはない、原盤のインナーをそのままダブル・ジャケットにしただけのもので、かなりがっかりした。その後、何枚か『アイランズ』は買ったが、未だにその最初の米盤は思い出のレコードとして我が家にはきちんと残っている。

クォーターマスのほうは、初めて通販を利用して買ったこともあり忘れられない1枚だ。その頃は購入日(届いた日)をノートにつけていたので1974年6月5日に入手したことが書いてあった。米盤でそれでもハーヴェストのラベルがついている。ただし、カットアウト盤で穴が開けられていた。当時は、英原盤なんて手に入るなんて考えもしなかったし、国内盤も既に買えなかった。たとえ通販で買うと送料もかかるのだが、それでも安く済んだものだからありがたかった。

クォーターマスの唯一のアルバムは英EMI傘下のHarvestレーベルから70年5月に発売された。キーボードをメインにしたギターレスのトリオ編成は、当時までにいくつかあった。キース・エマーソンのナイス、ヴィンセント・クレインのアトミック・ルースターがすぐに思い浮かぶ。しかし、ブルース・ロックの雰囲気を残しながらも、キーボードが縦横無尽に駆け回り、リズムの迫力も、ヴォーカルの魅力も兼ね備えており、当時のシーンにおいても一歩秀でた存在だったと今改めて感じる。

メンバーはキーボードのピート・ロビンソン、ベース・ヴォーカルのジョン・グスタフソン、ドラムスのミック・アンダーウッドの3人。他に31人のストリングス担当も全員クレジットされているのが異例であり、その中でチェロのリーダーとしてポール・バックマスターの名があった。

当時の東芝国内盤の帯には「ハーデスト・ロック三重奏に弦楽多重奏を加えた野心作!」というキャッチ・フレーズ(?)が添えられていた。

Good Lord Knows

私がこのアルバムを冬になって聴きたくなるのは、4曲目に収録された「グッド・ロード・ノウズ」の存在にある。私がアルバムを最初に聴いて、いちばん心に響いたのがじつはこの曲だった。

「柳よ 私を嘆いておくれ 悲しみのロザリオよ

主は 私が大人になるとき生を隠し給う

私の家族は どこにいるのか

冷たい12月の風よ 私は本当に罪を犯したのか

主は 私が大人になった証を願い給う

愛に目覚めたばかりだというのに

私たちの命を待ち 妻と愛しあう

主は 子どもの誕生を知り給う

どうかナイフをお捨てください

勇ましく戦え、すべての財産を使い尽くすまで

主よ 彼らが帰ってこないことを知り給う

この上さらにと 求められる」

歌詞を訳してみたが、おわかりの通り戦争の理不尽さを歌った小品である。アルバム全体にダイナミックさがあって圧倒されたのだが、当初はこの静かな「グッド・ロード・ノウズ」を繰り返し聞いていた。ハープシコードに導かれ、感動的な歌詞を歌い上げ、途中からはストリングスも加わる。この歌詞の中の「冷たい12月の風」と歌われる部分、そして荘厳な曲調が冬の寒さを想起させた。

プログレッシヴな感性を持ったアルバムでは、コンセプトの中にこうしたクラシカルな小品はよく登場する。ちょっと思い出すだけでも、アフィニティの唯一のアルバムには「アイ・ワンダー・イフ・アイル・ケア・アズ・マッチ」、ジャクソン・ハイツの『ラガマフィンズ・フール』には「コラール」が収められていて似たタイプの曲と言えるだろう。初期のユーライア・ヒープも同様な感性を持っていたが、ヘヴィな音楽性の中にあって、「メリンダ」「黒衣の女」「公園」などはじつに効果的な意味を持っていた。

この「グッド・ロード・ノウズ」は、アルバム中にあって若干質感が異なるが、他の収録されたどの曲も圧倒的な存在感を持っていた。ジャケットの印象どおりダークな音空間が支配的なのだが、キーボードのロビンソンのインタープレイはキース・エマーソンを凌駕するのではないかと思わせるほどだし、グスタフソンのヴォーカルもベースも、そしてアンダーウッドのドラミングもそれまでのキャリアに裏打ちされた見事な技巧を見せ、新たなロックの地平を生み出したと評価できる。何よりも3人のアンサンブルが素晴らしく、緩急の効いた演奏は「静」と「動」を対比的に描き出し、日本で言えば能の「序・破・急」につながるものがあると思えるほどに構成がよく練られた芸術的な作品だ。

Black Sheep Of Family

クォーターマスのアルバムの中でよく知られた曲は、ドイツでシングルにもなっている「ブラック・シープ・オブ・ファミリー」だろう。曲も演奏もよく出来ているが、ブラックモアズ・レインボウの『銀嶺の覇者』のカバーのほうがおなじみだろうか。リッチー・ブラックモアがディープ・パープルを抜ける要因になったという逸話が語られたこともあって、伝説的な1曲とも言えるだろう。

この曲は、他にもクリス・ファーロウが『フロム・ヒア・トゥ・ママ・ロサ』というアルバムの中で歌っている。クリス・ファーロウも大御所ヴォーカリストだが、それまでのバックバンドだったザ・サンダーバーズ(The Thunderbirds)をザ・ヒル(The Hill)と名を変えて70年に発表した作品だ。

クォーターマスのアルバムを手にして内ジャケットのクレジットを見てずっと気になっていたのは、メンバーではないのにコンポーザーとして参加しているS.Hammondという名前だった。彼(スティーヴ・ハモンド)は、ロビンソンと共にザ・ヒルのメンバーだった。このアルバムの中で10曲中6曲もコンポーズしており大きな役割を果たしているギタリストだ。彼はソングライターとして活動しており、ザ・サンダーバーズへの曲提供をしたことをきっかけに、新たなメンバーとして抜擢された。しかし、ザ・ヒルはアルバム1枚を残しただけで、クリス・ファーロウがコラシアムに加わるため活動は休止。ハモンドはファット・マットレスに参加する。ここで気になるのが、ファット・マットレスのセカンドも、クォーターマスのアルバムも70年に発表されていて、さらにファーロウが加わったコラシアムの『ドーター・オブ・タイム』も同じ70年のリリースだから、『フロム・ヒア・トゥ・ママ・ロサ』は70年に発表されたものの、実際の録音はもっと早い時期だったことが想像できる。当然、ロビンソンはザ・ヒルでのハモンドとの関わりから、持ち曲としてクォーターマスの構想につながっていくのだろう。

クォーターマスの唯一のアルバムはCD化も何度かされているが、2013年に英Esotericから出された2枚組は特別な価値を持っている。いつものジャケットのプテラノドンの一つが緑に塗られているところからも何か違った雰囲気を感じ取ることができるだろう。1996年に独Repertoireの再発では、ロゴとブックレットデザインがジョン・クロスランドとストーム・ソーガソンによる新たなデザインが施され、どこか無機的なイメージがあった。2013年盤では、ピーター・ロビンソン自身が5ヶ月をかけてリミックスした文字通り再生したクォーターマスが甦っていると言っていいくらいの驚きの内容だ。当時の音源からマルチ・トラックのマスターテープから残っている物を上手く編集して、曲の長さも、エコーや楽器の位置も微妙に異なった部分を聞き取ることが出来る。デジパック仕様のCD/DVDの2枚組で2枚目の方は、5.1サラウンドミックスが収録されている。

今回は、オリジナルと2013年版との違いを確認していきたいと思う。

ブックレットには、当時のレコーディングとリマスターに関してロビンソン自身がじつに詳細に綴っていて資料的な価値も非常に高い。幾つもの新たな発見があって興味深い。その中から幾つか私が気になった部分を拾っていくと、

①アルバムにはクレジットされていないが、ハモンドは「グッド・ロード・ノウズ」のエンディングに12弦ギターを加えていた。ザ・ヒルでロビンソンは67年に初めて会ったが、そのザ・ヒルにはカール・パーマー(EL&P)もいた。

②オリジナルLPでは、1曲だった「メイク・アップ・ユア・マインド」をこのCDでは3つのパートに分けている。2つめのパートのインストメンタルは“What Was That???”と名をつけていて、それはアルバムタイトルにする予定だった。しかし、ヒプノシスのジャケットが先に出来上がっていたので間に合わなかったという。そして、3パート目には冒頭のインスト部分に日の目を見なかった当時のテープからピアノとメロトロンを付け加えてある。

③オリジナルではアルバム冒頭の「エントロピー」に対比するようにアルバムの最後に置いた「エントロピー(リプライズ)」を、その前の「ラーフィン・タックル」の最後にくっつけた。ここで聴かれる女性の歌声は、プロデューサー、アンダース・ヘンドリクソンの奥さんのカリンである。

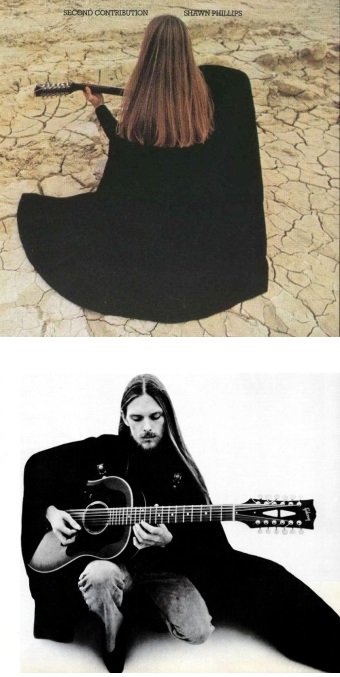

④1974年にクォーターマスは、ショーン・フィリップスとのツアーにグスタフソンとともに出かけた。ストックホルムで素晴らしいギタリスト、ヤン・シェーファーと出会い“Abution”というアルバムを録音した。その後、ショーンとのツアーの中で自分たちのことをクォーターマスと紹介してくれた。その時のメンバーは、私(ロビンソン)とグスタフソン、ヤン・シェーファー(g)、バリー・デ・スーザ(ds)、マランド・ガスマ(perc)だった。

実際このCDでは、それまでのCD化の際に収録されていた2曲のボーナスのうち、シングル曲(A面)「ブラインド・マイス」をアルバムの頭に配置し、B面曲「パンティング」をオリジナル・アルバム終了後に持ってきて、さらに70年のリハーサル曲「アフレイド・ノット」、74年の再編クォーターマスのライブとして収録している。オリジナルの曲順は変えていないが、曲構成は②③で触れたような変更が見られる。ここまですると、オリジナルの『クォーターマス』とは別ものとして考えてもいいのかも知れない。

2013年版CDでは、(1)「ブラインド・マイス」から始まる。ドイツで出されたシングルだが、印象的なクラビネットで始まるロックンロール・ナンバーだ。

(2)「エントロピー」は、ロビンソンのムーグ演奏のみの神秘的な、しかし明るさも感じられるナンバー。エントロピー理論に関して曲に触発されて、私も当時調べてみたものの、かなり難解で分からなかった。今もよく分からない。

続く(3)「ブラック・シープ・オブ・ファミリー」は先述した通りだが、「黒い羊」という邦題で紹介されることもあったが、じつは「家族の厄介者」と訳すのが正解。当時の若者の気持ちと行動が上手くつながらない苦悩が歌われている。

(4)「ポスト・ウォー・サタディー・エコー」は「グッド・ロード・ノウズ」と並んでアルバムの中で私にとって一番のお気に入りなのだが、イントロの闘いを思わせるファンファーレのオルガンのカッコ良さが際立つ。その後のスロー・ブルース的な雰囲気にも味がある。ここでのヴォーカルのエコーについて、スタジオのいちばん遠くにマイクを置いて工夫したことが触れられている。ロビンソンはグスタフソンのヴォーカルをオペラチックと表しているが、声がスタジオ全体に届くと同時に、他の楽器にも負けないためにこれだけの声を出せるという彼の声量にも改めて驚く。そういえばやはり70年のロック・オペラ『ジーザス・クライスト・スーパースター』でも、シモン役としてイアン・ギランらと互角に歌っていたことを思い出す。ロビンソンの途中のピアノも何気なく弾いているに聞こえるが、曲の表情の一部としては的確。そして中間部と後半からラストへのカタストロフは何度聞いても鳥肌が立つ。ムーグの暴れ方もすごいが、この迫力はEL&P以上ではないかと今も感じている。DVDの5.1サラウンドの効果がいちばん現れているかも知れない。

(5)「グッド・ロード・ノウズ」についても冒頭で触れた通りだが、アルバムの構成上ここしかないという場所に収められている。国内盤の解説には、「サウンドの厚みがボクたちにのしかかってくるようだ。」とあったが、のしかかってくると言うよりは私には包まれる感じとしてとらえられる。

(6)「アップ・オン・ザ・グラウンド」は、前曲とは全く違うハードなロックナンバー。ここでのレスリー効果を多用したキーボード・アンサンブルもまた強力。そして作者であるグスタフソンのヴォーカルもベースもすごい。グスタフソンはこの曲と「グッド・ロード・ノウズ」の2曲を提供している。全く肌色の違った2曲だが、曲作りの力も持っている歌えるベーシスト、これは強力だ。ロビンソンもこの曲を評して、「グスタフソンが歌いながら、どうやってベースを弾けるのか理解できない、信じられない素晴らしさだ」と書いている。また、「この曲の歌詞の情景は未だに思い描くことが出来ないままだ」なんて言葉もあるので面白そうでちょっと訳してみた。

「公園で眠る、火曜日の朝だ/暗闇で転がり、動物園の園長の警告を待ちながら/土の上で、土の上で/あと5回試す機会があれば、元気になれるのだが・・・」

この後の歌詞はちょっとまずい部分もありそうで訳せなかった。その時代の若者の歌だから仕方ないのか、単に抽象詩なのか・・・

(7)「ジェミニ」はハモンド作の曲。ノリの良さが「ブラック・シープ」のようだが、何度か訪れる突然の静寂も面白い。中間部のピアノとオルガンの同時使用も効果的だし、「静」と「動」が際立つ魅力にあふれた彼らを象徴する一曲とも言えそうだ。この曲はエリック・バートンとアニマルズのアルバム『Love Is』でも取り上げられている。

(8)「メイク・アップ・ユア・マインド」も2013年盤では(9)「ホワット・ワズ・ザット」にあたる中間部の演奏部分がすごい。やはり印象としてはダークな世界だが、荒涼とした情景が浮かび上がって来たと思ったときに再び(10)「メイク・アップ・ユア・マインド」が登場して締まるのは効果的だ。

正直に言って、最初に聞いたときにピンとこなかったのが、続く(11)「ラーフィング・タックル」だったのだが、何度か聴いているうちに突然目の前に「魔王の宮殿」が現れた。それ以来はアルバム全体を通して聴くことが多くなった。ストリングスを導入しての現代クラシック的な側面を持った曲と言えるが、つなぎに現れるオルガンのメロディーがEL&Pのようでもある。長尺のアンダーウッドのドラム・ソロも暗黒の混沌を見せてくれる。ここでも「静」と「動」との対比が全体を引き締めている。聴く度にやっぱりすごい本物のロック・アルバムであることを再確認する。

(12)「プッティング」はシングルのB面。7分を超えるインストだが、ここでは力を抜いた軽いジャム・セッションという趣がある。ユーモラスなフレーズも顔を出す。しかし、正直なところオリジナル・アルバムの中に入らなくて良かったと思う。

(13)「アフレイド・ノット」は未発表のリハーサルからの曲。リズムとリフがクリームの「政治家」を思わせる部分もあるが、あくまで未完成曲。前半はジャム的に始まり中盤から曲らしくなってくる。曲として完成させてアルバムに入れようと考えもあったようだが、ヴォーカル・パートが決まらずに止めたようだ。でも、こうして彼らの足跡をのぞかせてくれるのはとても興味深いものがあってありがたい。

(14)「ブルーガルー/ブロークン・コーズ/スケールズ」は、74年のモントリオールでのライブ録音。カセットで取られた録音だというが、思った以上にクリアで驚く。ショーン・フィリップスのアナウンスで「クエイターマス(この発音がきっと正確なのだろう)」と紹介され、演奏されたもの。あくまでもショーンのコンサートの中でのサプライズ演奏とロビンソンは回想しているが、これはこれで完璧な演奏。観客の反応もいい。ショーン・フィリップスとのセッションをきっかけに、74年にクォーターマスとして復活し活動したことは事実である。

この冬の季節になるとラジオから流れてくる井上陽水の『氷の世界』。

73年の12月には日本でのメガ・ヒット・アルバムとなったこのアルバムがリリースされた。参加ミュージシャンのクレジットを見て驚く。日本のクリエイター、深町純、松岡直也、細野晴臣、高中正義、林立夫、村上秀一らと並んで、ピーター・ロビンソン、ジョン・グスタフソン、バリー・デ・スーザ、アン・オデール、レイ・フェンウィック(センウィックと表記)らの名前を見ることが出来る。これは、アルバムの半分近くのレコーディングを英国ロンドンのTridentとAdvisionのスタジオで行ったためだが、プロデューサーの星勝さん(元モップス)は、間違いなくクォーターマスを聞いていたはずだと確信を持った覚えがある。

大ヒットしたタイトル曲「氷の世界」は、バックがクォーターマスだ。しかもバック・ヴォーカルはアライバル(Arrival)の面々。イントロのアタックの強いベースはグスタフソンで、印象的なエレキ・ハープシコードはロビンソン、コーラスはアライバルなのだ。そのことに気づいて周囲に吹聴してまわっても、誰も「へえ、そうなの。」という反応しかなかったのは今考えてみても仕方ないことか。

(余談になるが、アライバルはロンドンの男女混合のコーラスグループ。70年大阪万博に来日し「インターナショナル・ウェスタン・カーニバル」に参加、8月に日比谷野外音楽堂のフリーコンサートにも登場した。日本独自のシングル「JUN(So In Love)」も同時期にリリースしている。女性ヴォーカルのダイアン・バーチの名前は様々なアルバムで見かけることと思う。アルバムを2枚DeccaとCBSから出していた。)

『氷の世界』の英国レコーディングでは、ロビンソンが4曲演奏し、参加できなかった曲では替わりに2曲アン・オデール(Ann Odell)がピアノを弾いているというのももう夢見心地だ。アン・オデールについても次回!

今回は、ここまでにして、次回はクォーターマスの続き、ポール・バックマスターとピート・ロビンソン、ショーン・フィリップス、スフィンクター・アンサンブル、ハード・スタッフ、ストラップスといったメンバーの動きについて詳しく触れていきたい。

次回の予告編としてショーン・フィリップスを簡単にまとめた映像が見つかったので、見て欲しい。

続けて、彼の74年のアルバム『新しき未来の世界へ(Furthermore)』の1曲目を締めくくりに用意した。これには、邦題として「すべてに歌を」とつけられていたが、“January First”という曲でタイトル通り1月1日(はじまり)の意味だ。グスタフソンのベースとロビンソンのクラビネット、オルガンが炸裂している。(ちなみにドラムはバリー・デ・スーザ、ギターはカレブ・クェイだ。)

この原稿をアップする時点ではまだ早いが、これから年末の忙しさがやって来る方々が多いことだろう。皆様、良い年をお迎えください。新たな年がまた良い年になりますように。

Shawn Phillips / Tribute

Shawn Phillips / January First

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第9回 「クォーターマスの幻想② その周辺を探る旅(Spin Off)~ Ann OdellとShawn Phillips」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンに迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第10回「クォーターマスの幻想③ Spin Offその2 ~Paul Buckmaster とPete Robinson~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンの活動を追います。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第11回 「クォーターマスの幻想④ Spin Offその3 ~ハード・ロックの側面から John Gustafson & Mick Underwood~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。4回にわたりお送りした英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASS編も今回がラスト。ベーシストJohn GustafsonとドラマーMick Underwoodの活動に焦点を当てて堀下げてまいります!

QUATERMASSの在庫

-

QUATERMASS / QUATERMASS

キーボード・トリオ編成のハード・ロック・グループ、レインボーがカバーした「Black Sheep Of The Family」収録の70年作、オルガンの響きがこれぞブリティッシュ!

後にSUN TREADERを経てBRAND Xへと加入することとなるPete Robinson、HARD STUFF、ROXY MUSICなどで活躍するJohn Gustafson、STRAPPS、GILLANへと参加するMick Underwoodによるキーボード・トリオ。Harvestレーベルからの70年作。その内容はハード・ロックを基本にクラシックやジャズなどの手法も使い分けるPete Robinsonのオルガンをメインに据えたヘヴィー・ロックの名作であり、オルガンのほかにピアノやハープシコードなどで巧みに表情を変え、楽曲によってはストリングスも導入したシンフォニック・ロック的な音楽性も聴かせます。

-

デジパック仕様、Peter Robinson自身による5.1 SURROUND SOUNDミックス音源を収録したDVDをプラスしたCD+DVDの2枚組、NTSC方式、リージョンフリー

-

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!