「音楽歳時記」 第五十三回 6月24日 UFOの日・追悼P.レイモンド 文・深民淳

えー、今月も色々な記念日があります。6月24日「UFOの日」。1947年にアメリカの実業家ケネス・アーノルドがオレゴン州上空で空飛ぶ円盤を目撃。世界初のUFO目撃情報がもたらされたことを記念して制定されました。UFOと言いますと、我々はフィル・モグがいて、縦縞パンツ野郎のピート・ウェイがいて、マイケル・シェンカーが出たり入ったりするUFOが頭に浮かんでくるわけですが、’70年代のマイケル・シェンカー時代後期からセカンド・ギター、キーボードで参加したポール・レイモンドが4月13日に心臓発作のために亡くなりました。UFOってフィル・モグがもう歳だからってことで50周年記念ツアーやってやめるつもりでツアー中。レイモンドもメンバーに入っていたんじゃなかったっけ、と思い調べたら、ツアー前半戦を終え、短期のオフにはいってすぐに亡くなったのだそう。ツアー終了から8日目のことだったそうです。6月から再開されるツアー後半戦はレイモンドの代わりにポール・チャップマンが参加して続けられるそうです。

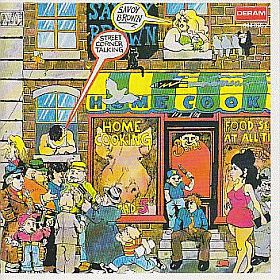

ポール・レイモンドはブリティッシュ・ロック好きには馴染みが深く、Plastic Penny、Fleetwood Macに参加するためにクリスティン・マクビーが脱退した後の後任としてChicken Shackに加入。Chicken Shackの活動が停滞するとそのままSavoy Brownに加入と’60年代末から’70年代前半にかけうまいことバンドを渡り歩いた人という印象が強いですが、ここではSavoy Brown時代の作品を取り上げようと思います。

Chicken Shackに加入した時もそうでしたが、このSavoy Brownへの加入もバンドの大きな変革期の交代要員として参加しています。英国ロック・シーンでFleetwood Mac、Chicken Shackとともに三大ブルース・バンドのひとつとして人気を博したSavoy Brownはスライド・ギターも達者な親分キム・シモンズとぶっきらぼうでとっぽいヴォーカルのクリス・ユールデンのふたりを中心に、’60年代末には後にFoghatを結成する、ロンサム・デイヴ、トニー・スティーヴンス、ロジャー・アールらが在籍した1970年発表の5thアルバム『Raw Sienna』あたりまでの人気が高いようですが、この『Raw Sienna』でバンドの2枚看板の片割れクリス・ユールデンが脱退。ロンサム・デイヴがリード・ヴォーカルを担当した『Looking In』を同年10月に発表するも、今度はFoghatを結成する3人が一気に脱退。親分シモンズひとりきりになるという事態が発生。さて困ったもんだと思っていたら、一方のChicken Shackのほうも殿様スタン・ウェッブが御乱心でバンドが活動停止。渡りに船とばかりにシモンズは仕事にあぶれたChicken Shackのメンバーをそのまま雇い入れるという前代未聞の殿様交代という離れ業でピンチを乗り切ります。

初期Savoy Brownの最終作となった『Looking In』は本国イギリスでは大した成功を収めることはなかったのですが、アメリカのアルバム・チャートではTop40に入るヒットを記録。この成功がFoghat組に気分屋の親分の元を離れ、俺たちだけでやっていこうという独立の気運をもたらし、シモンズにはよりアメリカ市場向きのサウンドを目指すきっかけの作品となりました。

ポール・レイモンド他、ベースにアンディ・パイル、ドラムにデイヴ・ビッドウェルというChicken Shackのメンバーをそのまま拝借した新生Savoy Brownは1971年9月に7thアルバム『Street Corner Taking』を発表。ヴォーカルにデイヴ・ウォーカーが加入したこの作品、Foghatが目指したブギー・スタイルと同傾向にあるのですが、Foghatがブルース・ロック・スタイルのブギーからどんどん雑味を取り去り、ハード・ロック・スタイルに特化したソリッドな職人技的ブギーに変化して行ったのとは対照的に同じ路線を目指しながらも、ブルース・バンド時代のよく言えば豪放磊落、悪く言えば大味でえぐ味・雑味の多さがそのまま残った、やさぐれ感覚のハード・ロック、ブギー・ロックを打ち出しました。前作『Looking In』でアメリカのファンに受けた、ミッド・テンポのブギーや遅めのシャッフル・ナンバーは、アメリカの客はそんなもんが良いのか、とばかりに更に磨きがかかり、ポール・レイモンド在籍時代の最終作1976年発表の『Skin ‘n Bone』まで、質の高いブギー、シャッフル楽曲を量産していきます。

明るく突き抜けたソリッド・ブギーのFoghatに対し、この時期のSavoy Brownの魅力はオリジナル・ブリティッシュ・ブルース・ロックのテイストを色濃く残したどこかダークでビターな味わいのハード・ロック・サウンド。勢い任せの作りだった初期Savoy Brownの作風はキム・シモンズのプレイには残っているが、それをポール・レイモンドのキーボード(時々ギター)が曲の肝をしっかりと掴み、背景を変える効果をもたらすようなプレイでサポートしており、シモンズ&ユールデン・コンビのような知名度はありませんが、このシモンズ&レイモンドも名コンビだったと思っています。

そのレイモンドが’71年から’76年までの在籍時に唯一制作に参加していない作品が1974年発表の『Boogie Brothers』。Savoy Brown名義で発表されていますが、キム・シモンズ、スタン・ウェッブ、Keef Hartley Bandのミラー・アンダーソンというブリティッシュ・ブルース・ロック・シーンを支えたギタリスト3人が一同に会した一種の企画アルバムでした。ウェッブが自分のところからシモンズに鞍替えしたメンバーと演奏することを嫌がったのか、シモンズが気を使ったのかは判りませんが、当時のSavoy Brownのメンバーは不参加。企画アルバムという点は差し引いても、この時代のSavoy Brownのサウンドとはちょっと異なる点からも、2000年以降も精力的に活動を展開したSavoy Brownのライヴで演奏しないと客が納得しない鉄板人気楽曲が作られたこの時代にポール・レイモンドが果たした役割の大きさが逆に浮き彫りになった作品だったと思います。

さて、レイモンド参加の最初の作品『Street Corner Taking』はそれこそ、Savoy Brownのライヴでこれを演奏しなかったら客が金返せ!と怒るであろう、人気曲「Tell Mama」から始まります。シモンズ&レイモンドの共作楽曲でエルモア・ジェイムスのスライド・ギターと言ったら誰もが「Dust My Broom」を思い浮かべるようにキム・シモンズの真骨頂ともいえるイントロのスライド・ギター一発で引き込まれるイケイケのローリング・ロック・ナンバー。続く2曲目は現在のCDは英国盤をベースにしているのでシモンズ&レイモンド共作「Let It Rock」。これもアメリカ市場を意識したキャッチーなロック・トラック。これに続くのがこのアルバムの肝とも言える楽曲で、以降アルバムにはからずといって良いほどこの曲に近いミッド・テンポのバー・ルーム・ブギー(ブルース)が収録され、Savoy Brown節とも言えるスタイルを築き上げる最初のステップとなった「I Can’t Get Nest To You」(因みにアナログ米Parrot盤では2曲目と3曲目が入れ替わって収録されています)。モータウンの名曲の数々を作ったノーマン・ホイットフィールドの作でTemptationsのヒット曲。エレピとオルガンのバッキングが絶妙。ソウルやファンクの勘所もしっかり掴んでいるレイモンドの才能が曲の魅力を一段引き上げています。

I Can’t Get Nest To You

この曲を聴いていて思うのはレイモンドのオルガン・パートで鍵盤をグリッサンドさせて煽る箇所の音が妙にでかいこと。製作陣はプロデューサーにニール・スレイヴェン、エンジニアにジョージ・チキアンツという、ブルース・ロック制作にはおなじみの面々なのですが、彼らにしてもこの時のSavoy Brown、今までとちょっと違うよねという印象が強かったのではないかと思います。Savoy Brownには初期からボブ・ホールがキーボードで参加していたのですが、ふと考えるとどんなキーボード弾いていたのか、記憶が定かではなく、このレイモンドの曲を活かすバッキングに刺激を受け、ここ良い感じだから音あげちゃおう、みたいなノリもあったのではないかと邪推してしまいます。

カバー曲は後半にもう2曲。1曲はこれもモータウンとは深い関わりのあるベリー・ゴーディJr.らがエタ・ジェイムズに書いた「All I Can Do」(オリジナルのタイトルは「All I Could Do Is Cry」。そのエタ・ジェイムズの代表曲が「Tell Mama」同名異曲だけど)。ここでもキーボードが大活躍。もうひとつはウイリー・ディクソン作で誰もがブリティッシュ・ブルース・ロック・バンドだったらほとんどみんな一度は演奏している「Wang Dang Doodle」です。

この『Street Corner Taking』、アメリカではチャート的に『Looking In』を上回りはしなかったものの評判は良く、以降、Savoy Brownはこの路線を突き進むことになります。『Street Corner Taking』に続き1972年に発表された『Hellbound Train』はそのタイトル曲でSavoy Brown節が爆発。アメリカのチャート上ではSavoy Brownの最も成功した作品となりました。そのタイトル曲はアルバム・アートワークからも分かるように全編ダークな雰囲気を湛えたブルース・ハード・ロック。不穏で不安定なベース・ランがゆっくりとフェイドインしてきて曲が立ち上がると神経質なピアノが鳴り始め不穏な空気をさらに煽り地獄行き列車がいよいよ走り出します。リズム・セクションが土台を作り、キーボードが情景描写を確実に描き出す中、ヴォーカルとギターがストーリーを進めていく9分超えのミッド・テンポのナンバーです。長尺曲ながら途中にテンポ・チェンジやギター・ソロを引き立たせるために考え抜かれたオルガン・ソロなど構成がしっかりと練られています。とても1969年に曲が足りないからB面ライヴでいいや、盛り上がっているからこの辺からこの辺りまで切って使えば良いんじゃないみたいなノリで『A Step Further』作ったのと同じバンドとは思えません(ま、それそれで良いアルバムなんですけどね)。

制作面も考え抜かれており、曲全体に不穏なムードを付加するためのリヴァーブのかけ方やソロの定位などかなり凝っています。エンジニア誰かと思ったらロイ・トーマス・ベーカーでしたね。なるほどねという感じでした。で、この曲もライヴでは定番のナンバーとなっており、彼らのライヴの山場で演奏される曲になっています。

この2枚はSavoy Brownがアメリカで最も成功した時期の作品ではありますが、濃いめのブリティッシュ・マニアから言わせるとアメリカナイズされ小粒になった時期の作品とDisられますが、個人的にはこの時期のSavoy Brownが一番好きです。好きな理由とか今まで考えたことなかったんだけど、今回ポール・レイモンドが亡くなったことを聞き、取り上げてみようかと思い聴いて、そのポール・レイモンドの果たした役割の大きさを実感。この時代が好きだったのは彼のシモンズを活かすバッキングによるところが大きかったのに気付きました。フロントでバンドを引っ張る人ではありませんでしたが、ブリティッシュ・ロックを面白くした名バイ・プレイヤー、ポール・レイモンド氏のご冥福をお祈りいたします。

となんだか終わったような感じなっているわけですが、終わりません。個人的にこの時期のSavoy Brownで最も良く聴いたアルバムがこれ! 『Hellbound Train』に続き1972年後半に発表された『Lion’s Share』。地味なもの聴いているな、と笑いたければ笑え! まるでカントリー・ロックみたいな「Shot To The Head」で始まるやつだ。この「Shot To The Head」はEasybeats解散後にヴァンダ&ヤングが作曲・プロデュースを担当しいくつものバンド手がけていた時期のプロジェクトのひとつHaffy’s Whiskey Sourのために1971年提供された曲なんだそうだが、オリジナルは聴いたことがない。ともあれ、このアルバム、初期のSavoy Brownファンにとってみれば、スケールの小さいバンドになったもんだぜ!くらいにしか思われない作品ではあるが、『Street Corner Taking』以降キム・シモンズが目指したアメリカで受けるSavoy Brownサウンドの完成型はここにあると思っています。

クリス・ユールデンと比べるとどうなのか、という問題はさておき、せっかく見つけてきた良い感じの新ヴォーカリスト、デイヴ・ウォーカーをもったいない使い方をした前2作に比べ、この『Lion’s Share』はヴォーカルがフル稼働。Savoy Brownのアルバムというよりデイヴ・ウォーカーのソロみたいな印象さえ受ける。そういう点からもスケール小さいと言われるのかもしれないが、ほとんどパブ・ロックのような肩の力の抜けたサウンドは、いつの時代になってもClimax Blues Bandの『Stamp Album』や『Gold Plated』が気持ちよいのと同じで僕はこれが好きだ。デイヴ・ウォーカーは本作後脱退。後任にはジャッキー・リントンが加入。ウォーカーはFleetwood Macに加入。アルバム『Penguin』に参加するも1枚で追い出される。そりゃそうだろう。ボブ・ウェルチ時代のMacには合わないもの、この声。でも追い出されたのは他の理由だったらしいですけどね。

Shot To The Head

今月の1枚なんですが、先日、仕事で入り用なCDを家で探している時に出てきたのが、思い切りへったぴぃなアリスのお茶会のような風景を描いたアートワークのCD。下手すぎて不気味ですらある。こんなの買ったっけ?だったのがInstant Flightの『Colours & Lights』。2004年発表。思い出しました。The Beatlesのサイケ時代とLed Zeppelin「Kashmir」というかRainbow「Stargazer」というか中近東風のメロディのナンバーが渾然となったロックなんだかフォークなんだか良く分からないバンドだ。2004年の前に1枚EPが出ていたけどそれは聴いたことがなく、アルバムは2014年に出た『Around The Gates Of Morning』まで計3枚出ており、2ndは買わなかったけど、3rdは買ったはずで、買った時は結構聴いた記憶があり、その3rdを紹介しようと探しました。もう、なんで必要なものに限って出てこないんでしょうかね? 半日探したぜ。

Instant Flightはイギリス人、チェコ人、イタリア人混合バンドで先にも書いたように2000年代初めから作品をリリースしており、サウンドはThe Beatlesリスペクト系、Jellyfish、Redd Krossを初めとした有象未曾有のその手のバンドが好きな方にはそれなりに楽しく聴いていただけるタイプのサウンド。ただし、ストレートなビート系ではなく『Revolver』以降のサイケがかった時代へのリスペクト故、多少屈折している点は否めず、といった感じ。まぁ、サイケ以降のThe Beatlesリスペクト系ってほぼ全部屈折しているような気もするけどね。持っていなかった2ndもデジタルで出ていたから降ろして聴いた印象は、3枚ともそれなりに良い。曲もきちんと作りこんであるし、演奏もしっかりしており、メロディラインの作り方もクセは強いけどかなり達者。ただアルバム3枚ともせっかく頑張って作った曲だからと詰め込みすぎて、微妙な印象の曲もそれなりに入っており、その傾向3枚とも後半が弱いんだよねぇ、と印象を突っ込まれるくらいだから、作った本人たちも分かってやっているのだろうと思う。

あくまで個人の感想ではあるが、今まで書いてきた傾向が好きで未聴であればほぼ確実に「お!いいじゃん」となるのだが、何回か聴いているうちに突然憑き物が落ちたかのように聴かなくなり、何年か経過してCDを見つけるとまたハマる。そういうタイプ。オールタイム・ベストにはならないかもしれないが、払った対価に見合う満足感は得られる。

5年前に出た3rdアルバムを取り上げるのは、不思議な現象が起きることに起因する。3曲目に収録されている「From The Ocean」というゆるいフォーク・ロック調でハーモニカ、サイケなエフェクトの掛かったエレキ・ギターの上に妙に甘酸っぱいメロディが乗っかった、絵に書いたかのようなその手のサウンドながら最初に聴いた時から、結構好きだな、こういう曲と思った。同様にどのアルバムも印象に残るオープニング・トラック(う〜ん、でも2ndはちと弱かったかな?)も最初に聴いた時から印象に残った。で、その1曲目はすぐにメロディを覚えられたのだけど、「From The Ocean」は何回聴いても忘れるんだよね。あ、あの曲好きだな、と思うだけどメロディが浮かんでこない。CD聴くと瞬時にそうだよ、この曲だよ、と思い出すのだが、またすぐに思い出せなくなる。不思議な経験で原因を知りたいのだが、なんでなんでしょうね? こういう経験皆さんもありますか? それと原稿書くのでDiscogs見ていて今さら気がついたのは、3枚のアルバムの前に出ていた僕が未聴のEPって「She Shines」ってタイトルで、このアルバムの2曲目が「She Shines」。きっとリレコ・ヴァージョンなのでしょうね。この原稿書くにあたり久々に聴き直しましたが、やはり好印象。たまにはこういうテクニカラーっぽいサウンドも良いもんだな、と思いました。

【関連記事】

「音楽歳時記」 第四十五回 10月23日 電信電話記念日 文・深民淳

音楽ライター/ディレクター深民淳によるコラム「音楽歳時記」。季節の移り変わりに合わせて作品をセレクト。毎月更新です。

FOGHATの在庫

-

FOGHAT / ROAD FEVER – THE COMPLETE BEARSVILLE RECORDINGS 1972-1975

元サヴォイ・ブラウンのメンバーを中心に結成された英ブルース・ロック/ハードブギ・グループ、70年代5作品と、シングル集を収録した6CDボックス!

元サヴォイ・ブラウンのメンバーを中心に結成された英ブルース・ロック/ハードブギ・グループの70年代の作品を収録したボックス。72年作『FOGHAT』』、73年作『FOGHAT (ROCK & ROLL)』、74年作『ENERGIZED』、74年作『ROCK AND ROLL OUTLAWS』、75年作『FOOL FOR THE CITY』の5タイトルに、72年から75年のシングル集を収録!

-

FOGHAT / FOOL FOR THE CITY

元サヴォイ・ブラウンのメンバーらによるハードブギ・バンド、75年リリースの傑作5th!

-

廃盤、紙ジャケット仕様、ボーナス・トラック1曲、K2HDマスタリング、定価2400+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

-

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!