「音楽歳時記」 第二十六回 番外編: 追悼ジョン・ウェットン 文・深民淳

グレッグ・レイク追悼の記憶もまだ生々しかったのに、1月31日ジョン・ウェットンまでもが亡くなってしまい、本当にがっくりきました。思えば、去年の12月半ば、BURRN!時代の同僚、仕事で付き合いのある通訳さんたちと忘年会がてらたまには一緒に食事しようよ、という集まりがあり、急逝直後だったこともあり、グレッグ・レイクの話題になり、それぞれが思い出を語り合うみたいな流れになりまして・・・。その時、ひとりが「これ、最近のジョン・ウェットンの写真なんだけど、街ですれ違っても判らないかも」といいながらスマホに保存してあった写真を見せてくれたのですが、それが見ていて居たたまれなくなるほど痩せてしまっており、なんとか回復してほしいなぁと心の底から思ったのですが、残念です。

KING CRIMSONというプログレッシヴ・ロックの代表格となったバンドの評価を定着させた面において、ジョン・ウェットンというアーティストが果たした役割はとてつもなく大きなものでしたし、ASIAは’80年代のロック・シーンのひとつの象徴となる一方、プログレッシヴ・ロックを2000年代以降に繋げていく上でも大きな原動力となりました。CRIMSONとかYESとかPINK FLOYDは放っておいても時代の壁を越えたでしょうが、無象未曾有の中規模、小規模バンド、アーティストはASIAという存在がなければ、今頃、「あぁ、そんなバンドいたねぇ、昔」といったことになり、現在もひとつの大きなジャンルとして活発な活動を展開するプログレッシヴ・ロックは忘れ去られたジャンルになっていた可能性だってあったと思います。やはり、ロックが生まれてから今日に至るまで、プログレが最もアウェイな感じだった’80年代に一番目立つところに思い切り大きな旗を立てた功績っていうのは大きかったでしょう。

まぁ、もちろんそれはウェットンひとりの功績ではないわけですが、CRIMSONにしろASIAにしろ、時代のアイコンと成り得た背景にはウェットンの声とキャラがあったと思いますよ。その写真写りの良さ、そして最も重要なのはこの時代、どれだけの人間があの声が欲しいと思ったことか。もちろん、ベーシストとしても優れていました。でもそれ以上にあの声が欲しいと、とんでもない数のバンドマンが思ったことは間違いないでしょう。グレッグ・レイクも多分にそう思われていたとは思いますが、それとはちょっと違った意味でね。

解りにくい例えで申し訳ありませんが、ヴォーカリストの資質を赤・青・黄色に色分けすると考えてください。それぞれの意味は、赤が天性の才。一種、神様の贈り物的なもの。青はそれに次ぐ一群ですが、ヴォイス・トレーニング等で磨きをかけることのできる、伸び代のあるグループ。黄色は一般的、バンドのヴォーカリストとしてはやっていけるけれども、まぁ、可もなく不可もなくといったグループ。世の中のバンド・ヴォーカリストで最も多いのが、黄色のグループ。赤は稀、レイクはこの赤グループ。いいなぁ、ああいう声なりたいなぁ、と思う人が多いのだけれども、あの声はほとんど神様からの贈り物。そしてウェットン。青グループだと思います。ただ、限りなく赤グループに近い青。誰もが良い声だと思う。これ、頑張れば近付いて行けそう、とも思う。で、みんな努力するのだけれど、近付けば近付くほど、その存在の大きさに畏怖の念を抱くそんな感じに僕は思っています。天性の才を持つ赤グループを越えていく青。それを強く思ったのが、大昔、「ASIS in ASIA」というタイトルで行われたASIA初のジャパン・ツアー時の武道館公演でのこと。直前にウェットンからグレッグ・レイクへの交代があり、多分にリハーサル不足はあったものの、ASIAの良さが完全に削がれている印象を受けました。良い声なんですよ、レイク。声だけ取れば、ウェットンよりも上だったかもしれないのですが、もう、全然足りないの、らしさが。MTVが中継してアメリカでも放映という大風呂敷広げた企画故、中止はありえなかったのですが、仏作って魂入れず、と申しましょうか、グレッグ・レイクをもってしてもウェットンが作り上げた世界は再現することができなかった印象を持ちました。

さて、今回はウェットン作品をいくつか聴いていこうと思います。ASIAとソロは飛ばして、ジョン・ウェットン氏のもうひとつの特徴(?)かなり節操なくあちらこちらのバンドに参加している作品を取り上げようと思います。

MOGUL THRASH: MOGUL THRASH 1971年

ジョン・ウェットンがKING CRIMSONに加入し一気に注目を集めたことで、当時からマニアが探し回ったアルバムでした。英国系ブラス・ロック・バンドの系統にあるバンドですが、やたらとブラスが鳴りまくるというより、やたらとウェットンのベースがブリブリ、バリバリ響きまくる。そういう作品です。CRIMSON時代の写真を見るとフェンダーのプレシジョン・ベース、ハイ・ワット・アンプの組み合わせでしたが、このアルバムでのウェットンのサウンドもその組み合わせかと思います。歪み気味のハイ・トーンが出て芯の太い中音域が特徴の豪快なベース・サウンドが堪能できます。

元々はCOLOSSEUMのオリジナル・メンバーでデビュー作のみに参加し脱退したジェームズ・リザーランドが結成したバンドで、COLOSSEUMの1stアルバムの方向性を辞めた人間がそのまま引き継いだといった感じのサウンドですが、ウェットンは徹頭徹尾押しの強いベースラインを披露しており、久々に引っ張り出してきて聴きましたが、最後までがっつり楽しませていただきました。ブラス・ロックというと苦手な方もいるかと思いますが、ブラスはねぇ、あんまり気になりません。1970年代初頭のブリティッシュ・ロックの薫り満載のアグレッシヴなジャズ・ロック。ウェットン楽しそうだなぁ。この頃はまだあまり金持ちじゃなかっただろうけど。弾いていて楽しいぞ!というのが滲み出てくる至福の1枚でした。現行のCD盤はボートラも結構追加収録されているようで、今回はアナログで聴きましたが、CDも買っておこうと思っております。

「Something Sad」

FAMILY: BANDSTAND 1972年

ジョン・ウェットンは1971年発表の『Anyway…』から前任者のジョン・ウェイダーに代わり、FAMILYに加入します。初代ベーシストがBLIND FAITHに加入するリック・グレッチ、二代目がジョン・ウェイダー、ウェットンは三代目ということになります。(因みにウェットンの後はBLOOSOM TOESのギタリストだったというか、後にロッド・スチュワート・バンドの番頭さんとなるジム・クリーガン。FAMILY、ベース界におけるTHE YARDBIRDS的な豪華な歴代ベーシストを擁しておりました)『Anyway…』も良いアルバムですが、こちらを選択した理由は、内容もさることながら、このアルバム制作時には既にロバート・フリップとウェットンは頻繁に連絡を取り合っており、水面下ではCRIMSON加入に向けての話し合いが大詰めを迎えていたという点。レコーディングは何食わぬ顔でやってはいても、その心中たるや・・・。

そういった背景も含め、興味深い作品になっています。FAMILYはバンドの顔ともいえるロジャー・チャップマンの超個性的ダミ声ヴォーカルに対する好き嫌いが激しく、評価が分かれるところですが、ここでのウェットンはドラムのロブ・タウンゼントの重くて引き摺るようなグルーヴに引っ張られる形で重く沈み込むかのようなベースラインを作り出しています。同じブリティッシュ・ファンクでもHUMMINGBIRDなんかの弾むグルーヴではなく、ひたすら重く沈み込むタイプ。前出のMOGUL THRASHのファンク感覚ともちょっと異なる、そこいら中に埃を巻き上げ床が揺れるようなどえらいグルーヴ感です。

元々、R&B、ファンク、ジャズ、フォークの要素が渾然一体となったある意味大変プログレッシヴな音楽性で人気を博したバンドだったこともあり、ファンク度がバンド史上Maxに上昇した本作も好評を博しました。

雑に言ってしまうと、埃っぽい煉瓦とコンクリートの街並みの情景が浮かぶヘヴィ・ファンク・ロック。そんな中に置かれたバラードやアコースティック・ナンバーがアルバムの良いアクセントになっている点もまた見逃せません。

オープニングの「Barlesque」、「Bolero Babe」とヘヴィなファンク・ナンバーが続いた後のバラード「Coronation」は古いTVを模したダイカットの特殊仕様ジャケットのノスタルジックな茶色の世界をそのまま音にしたかのような哀愁ナンバー。西陽が差し込みまき上げられた埃が光の中に舞う様が見て取れるうらびれた部屋の中にぽつんと置かれているようなやるせなさ。ここでのウェットンのベースはまるでそこに置かれた人物のさまよう視線のように思えます。

また、このアルバムからの人気曲で後のSTREETWALKERS時代のライヴでも定番ナンバーとなる「My Friend The Sun」。STREETWALKERSのライヴ・ヴァージョンで観客が一緒に大合唱するところなど感動的なのですが、やはり、このオリジナル・ヴァージョンに惹かれます。煤けたアコーディオン・ソロの後の三番の歌詞を歌うチャップマンの後ろでウェットンがその歌詞を別のメロディで当てているのですが、このアレンジ、背中がチリチリするくらい良いんです。チャップマンのダミ声とウェットンの良く伸びる朗々とした声の対比の妙。そしてその二つのメロディが重なり合い生み出されるハーモニー。個人的にはブリティッシュ・ロック珠玉の名曲のひとつとして聴き続けてきて、これからも事あるごとに聴くでしょう。今回は不覚にも聴いていて涙ぐんでしまいましたが・・・。

「My Friend The Sun」

URIAH HEEP: RETURN TO FANTASY 1975年

ロック大国アメリカは、オーディエンスの絶対数も多いだけあって、オカルトだの黒魔術の香りがしちゃう、イギリスのバンドがツアーをやると、本格的に危ない人々と違法薬物売買系の方々に加え、ライトなバカっちょが大挙して押しかけ、とんでもない暗黒バカ祭りになってしまっていたそうで、BLACK SABBATHなんかはそれでバンドがグタグタになっちゃったわけですが、URIAH HEEPも同様だったそうで、こりゃ、かなわんとなり、1973年の『Sweet Freedom』で方向転換。すると途端に人気凋落傾向。こりゃいかんということで、1974年『Wonderworld』では若干、元の路線に回帰傾向を見せるも、ベースのゲイリー・セインがステージ上での感電で大きなダメージを受け、その後死亡(バスタブの中で亡くなっていたという話を昔聞きました)。どうするんだよ、バンドという混乱の中、親交のあったウェットンがCRIMSON解散して空いてるから、声かけたら加入という形です。(本当はもう少し複雑な話らしいのですが、端折りました)

そのウェットン加入効果は絶大だったようで、特にアルバム発表後のツアーは全盛時に引けを取らない規模まで回復。アルバム・セールスも復調の兆しを見せるなど成功を収めたと言えるでしょう。

作品のほうは危ない人々の誤解を招いた『Demons And Wizards』や『The Magician’s Birthday』の頃に戻った、といった論評が当時ありましたが、これは本作のタイトルの影響ではないかと思っています。アルバム聴けばすぐに分かるのですが、本作、かなりストレートなロック・アルバム、と言いますか、ここまでのHEEPの全アルバム中、最もロックン・ロールに接近した作品だと思います。アメリカ市場特に中西部のマーケットも視野に入れた作風といった感じもします。シングル・カットされたタイトル曲、2ndシングルになった「Prima Donna」などは若干、’70年代前半のダークな雰囲気を湛えていますが、全体を通しての印象はノリの良いロックン・ロール・アルバムなんですね。

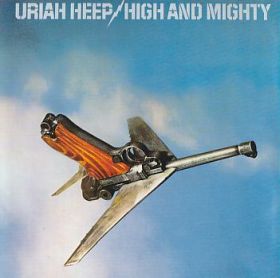

40年以上経過し、今のファンがどう思うかはさておき、当時はこれが受けたんだから、この路線で突っ走れば良かったと思うのですが、続く9作目の『High And Mighty』で作風がまたガラッと変わってしまうわけです。当時のHEEPファンには評判悪かったですねぇ。この作品がオリジナル・ヴォーカリスト、デヴィッド・バイロン最後の参加作となるのですが、レコーディングの頃、既にアルコール依存により健康状態にかなり問題があったのでしょう。完全にリード・ヴォーカリストとしての訴求力が後退。逆にその分、もう一人の当時の中心人物、ケン・ヘンズレーとジョン・ウェットンの発言力が増大。曲作りもそれまでのヘンズレー/バイロン/ボックス・ラインが崩れ、全曲ヘンズレー、一部ウェットンとの共作。異常な事態と言って良いでしょう。そうした激変の顕著な例がオープニングの「One Way Or Another」です。リード・ヴォーカリストの居るバンドのアルバム・オープニング・トラックをいきなりベーシストが歌っているのは明らかに変。しかも前作のノリの良さは影を潜め、全体、ロックン・ロールというより、プログレちっく、妙なポップのりの曲もあり、ここまでの全作品中最もURIAH HEEPらしくない作品となっています。(まぁ、この後のバンドの紆余曲折を考えるとそんなに奇異な感じはないんですけどね)

ただ、これ何の先入観も持たずに聴くと、かなり楽しめます。デヴィッド・バイロンが元気がない分、曲調が穏やかなものが多く、じっくり歌い上げるバイロンも良いじゃない、という印象を強く受けますし、先にあげたオープニング曲も、歌い出しがどう考えても入りにくく、こんな曲CRIMSONで鍛えられたウェットンじゃないと歌えないよねぇ、と感心するナンバーになっており、彼らしさ満載の1曲となっています。

この時期はEGが何とかロバート・フリップを再び担ぎ出し、エディ・ジョブソン入りでKING CRIMSONの夢再びと、プレUKプロジェクトが画策され、ウェットンとしては待ちの時期だったのですが、ハード・ロック・バンドに加入しても、なんだかんだ、その音楽性にも影響を及ぼしてしまった点はチェックしてみる価値はあると思っています。まぁ、多分に筆者が変なものほど過剰に反応してしまうというという傾向があるというフィルターがかかっているせいもあるんですけどね。というわけで世間一般では『Return To Fantasy』のほうが評価は高いけど、ジョン・ウェットンという切り口から見ると『High And Mighty』楽しいよ、という話でした。

「One Way Or Another」

WISHBONE ASH: NUMBER THE BRAVE 1981年

URIAH HEEP加入も結構驚きましたが、これもびっくり。確かにオリジナル・メンバーの前任者、マーティン・ターナーはリード・ヴォーカルも担当でフロントマン然としていましたから、それ考えるとね、格を落とさずのメンバー・チェンジとなれば、ウェットンだよねぇ。しかし、UKの後にWISHBONE ASHというのは当時、唖然としました。確かにこの時期にはブリティッシュ・ロック界の老舗バンドとなっていたので、話としてはおかしくないよう思いますが、凄いなぁ、仕事選ばないなぁ、と当時思いましたね。名作『Argus』、『Live Dates』で人気を確立し、ツイン・リードの片割れ、テッド・ターナーが元HOMEのローリー・ワイズフィールドに交代し、アメリカ市場での成功を目指し、方向転換。この時期の作品も十分鑑賞に耐える力作ぞろいなのですが、ライヴでは『Argus』期のナンバーがやっぱり観客には受けるという、一度出来上がったパブリック・イメージはそう簡単に払拭できないものだなぁ、という微妙な立ち位置にあったバンドでした。その後イギリス主体路線に戻り、1978年には’70年代英国ギター・オリエンテッド・ロックの立役者、プロデューサーのデレク・ローレンスと再び組んで『No Smoke Without Fire / 因果律』を発表。この後1980年のNWOBHMのベテラン枠に乗っかる形で人気を維持するものの、スケール感は徐々に小さくなっていった感は否めない、という時期の作品でした。

で、その『Number The Brave』ですがリード・ヴォーカル&ベースのマーティン・ターナーが抜け、ウェットンが参加したのだから、彼が歌うと誰もが思うでしょうが、これが、そうではなくて、アンディ・パウエル、ローリー・ワイズフィールドも歌いしかもバック・ヴォーカルとしてクレア・ハミルまで参加。まさかの4人ヴォーカル体制。というわけで、今ブラインド・テストで聴かせると「へぇ、結構良い感じでブリティッシュっぽいハード・ロックですね。で、誰ですか?」と言われること必至のサウンド。アンディ・パウエルとしては確実に「俺のバンド」という意識があり、ローリー・ワイズフィールドも「このバンドが崩壊しないよう支えたのは僕」と譲れない部分があったが故の「俺も歌う」路線だったのでしょうが、今回聴き直してみても、やはり判りにくい。パッと聴いてWISHBONE ASHがすっかり抜け落ちている印象です。そんな作品なものですからウェットンも外様感隠すことなく前面に出してしまっておりどこか収まりが悪い印象を受けます。そんな関係だったこともあり、ウェットンはこれ1作で脱退。いよいよASIA結成へと動き出します。

「Loaded」

今月の1枚ですが、ジョン・ウェットンに向けてのトリビュートとして、KING CRIMSONのレーベル、DGMのホームページのKING CRIMSON COLLECTOR’S CLUBのダウンロード・ページに2017年1月31日付でジョン・ウェットンのベース・インタープレイを約4分30秒収めた音源の無料ダウンロードが始まっています。写真のようにジャケットも用意されており、FLACまたはMP3の2種類が選べるようになっています。

基本、このウェットン・トリビュートは無料ですが、COLLECTOR’S CLUBのダウンロードを行うためにはDGMホームページ上でメンバー登録する必要があります。さて、4分30秒の内容ですが、まぁ、超強力なゴリゴリ・ベースがノンストップで続く強力な逸品。ロック・ベーシストとしてもトップ・クラスの実力を誇ったジョン・ウェットンの凄さを実体験できる優れものですので、是非、ダウンロードして聴いてみてください。

それからもうひとつ。過去にコレクターズ・クラブのボックス・セット仕様として発売されており、KING CRIMSONの1974年ツアーからアルバム『Red』に至る過程をボックス化した『The Road To Red』(2013年)にも収められていましたが、1974年USツアーの最終公演、つまりジョン・ウェットン在籍時のCRIMSON最後のパフォーマンスとなった、同年7月1日のニューヨーク、セントラル・パーク公演のパフォーマンスを収めたCDが今月の22日に再発になります。コレクターズ・クラブ音源の人気アイテムとしてダウンロードのほうも相当数のアクセスがあった音源ですが、CD盤のほうは絶版状態になっており、単体での再発を望む声が多かったのを受け復活しました。基本、ブートレッグ音源が元になったもので、完璧とは言えない音質ですが、1974年USツアーの後半は魔に魅入られたかのように爆音化していき、真性メタルCRIMSONとなっていた彼らの壮絶なラスト・パフォーマンスはぜひ一度体験していただきたいと思います。ウェットンにとってはCRIMSONのメンバーとしてライヴで「Starless」を演奏するのはこの日が最後でした。

もうあのベースもあの声も生で接することはできなくなってしまったと思うと残念です。淋しく思います。

関連カテゴリー

「音楽歳時記」 第二十六回 番外編: 追悼ジョン・ウェットン

-

WISHBONE ASH / NUMBER THE BRAVE

マーティン・ターナーに代わりジョン・ウェットンが加入し制作された81年作13th

-

廃盤希少、紙ジャケット仕様、SHM-CD、デジタル・リマスター、内袋付仕様、シリアルナンバー入りレーベルカード付仕様、定価2667+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

レーベル面にスレあり、紙ジャケに色褪せ・解説に若干黄ばみあり

-

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!