「音楽歳時記」 第十九回 8月 山の日もできちゃいました 文・深民淳

2016年7月15日 | カテゴリー:音楽歳時記 深民淳

タグ:

既にウェブ等でインフォメーションが流れ、発売されることはカケレコ・ユーザーのみなさんはご存知だと思いますが、UKのボックス・セットが発売されます。当初の予定ではとっくに発売されていたはずなのですが、諸般の事情により制作が遅れており、このまま行くと8月にずれ込みそうな感じになっているようです。

このボックスの売りとなっているのは、オリジナルUK第1期、第2期が残した2枚のスタジオ・アルバムとライヴ・アルバムをエディ・ジョブソン監修のもとロンドンのアビーロード・スタジオでリマスターした音源がCD、Blu-Rayオーディオ・ディスクで収録されること、ライヴ・アルバム『Night After Night』がエクスパンデッド・バージョンとなり曲数が増えるという点とLED ZEPPELINの一連のデラックス・エディションについていたコンパニオン・オーディオ・ディスクのようなアルバム・アウトテイクスを収めたCDが追加される、というところにあるのですが、コア・ファン以外は「ふ〜ん、そうなんだぁ」という印象を受けてしまうのではないでしょうか。と、言いますのも、UKの諸作品は既にリマスター・エディションも発売され、ハイレゾ盤のほうも日本のユニバーサル・ミュージックからSACD(ステレオ音源)も発売済みで特に目新しい点はないからでして・・・。僕も、どちらかというと「ふ〜ん派」だったわけです。

本人監修のアビーロード・スタジオ・リマスターと言われましても、オリジナルのマルチトラック・テープからのニュー・ミックスが次々と登場する中、いくら名門アビーロードでやりました、といってもスタジオ機材にそう大差はないだろうし、まぁ、エンジニアの力量の差はあるだろうけど、言っちゃ悪いけどエディ・ジョブソンの想い出作りかなぁ、程度のものかと思っていたのですが、先に届いたというテスト・プレスの盤を聴かせてもらってびっくり! かなり良い出来なんですよ。まず、オリジナル4人編成のUKによる1stアルバムは、ビル・ブルーフォードがRoto Tom(ドラムのリム部分が回転するようになっていて、回転させることでヘッドの張力が変わり、音高の高低が変えられるというもの。’70年代末から’80年代にかけ流行。ただ、その構造上、普通のドラムと違い胴の部分がないので迫力に欠ける傾向がありました)使用期だったこともあり、CD化されたものはちょっとボトムが弱い感じだったのがかなり改善され、アナログ盤(ただ、アナログもオリジナルとはいえそう大した音ではなかったんですけどね)に近いふっくらしたサウンドとなり、各音域の鳴りも良く、今日に至るまであまり良い印象を持っていなかった1stアルバムの印象がかなり変わりました。それにも増して、グッときたのが、ドラムがテリー・ボジオに代わってからの2作品でした。オリジナル発売当時から、どちらかというとボジオのずっしりと重いドラムのUKのほうが好きだった僕としては、今回のアビーロード・リマスターの押しの強い鳴りにはかなり満足。特に『Night After Night』は個人的に今回のリマスター音源が最も好きですね。

かなり重たいボックスで値段的にも高いという欠点はありますし、僕なんかインタビュー・ディスクとかラジオ・ブロードキャスト用の音源をCDにした部分とかは「また、これかよ」という印象を持ってしまうのですが、売りの部分はしっかりと良い仕事になっていると思います。本当なんだか、売らんかな精神で書いているだけなのかわかりませんが、限定1000セットだそうでして、そうだとしたら、製造費も考えるとそれほど大きな利益が出るとは思えないものをあえて作るというのは、商売以前に、エディ・ジョブソンの音楽家人生においてUKというバンドは大きな誇りなのだろうな、というのがビシッと伝わってくる仕事ぶりでした。今まではどちらかというと、神経質っぽく、面倒な感じのミュージシャン的な印象が強く、ちょっと外側から見ていた人なのですが、やった仕事を大事にするというスタンス、そこに対する思い入れ、こだわりを持ち続けるというのも良いかな、と強く思いましたね。様々な捉え方があるでしょうが、僕はエディ・ジョブソンのこのボックスに対する思い入れにグッときました。感銘を受けてと言っても良いでしょう。そんなわけでここに紹介させていただきました。今日現在、まだ発売日未定みたいですが、ファンの方は早めにチェックしておいたほうが良いかもと思います。

いきなりの脱線で始まってしまいましたが、連載二度目の盛夏がやってまいりました。関東地方は深刻な水不足が毎日のように報道される一方で、九州・四国・中国地方は大雨にみまわれたり、大丈夫か日本!?という日々が続いておりますが、今月は、僕も先週までまったく気がついていなかった、本年度から施行される新たな祝日、8月11日山の日をテーマにしたいと思います。海の日というのもいつの間にか出来ちゃった祝日でしたが、この山の日も、日本山岳会が音頭をとって2010年くらいから活動を続け、今年1月1日に施行され、来る8月11日から祝日となる、出来立てホヤホヤの祝日です。

『山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する』という趣旨は、なんか海の日にも似ているなと思いますが、原案では全国的に山開きが多いし、一年のうち唯一、祝日がない6月に設定しようとしていたそうですが、反対意見が多く、最終的に8月になった経緯があるそうです。また、当初は11日ではなく、翌日の12日に設定し、13日からの企業の盆休みと連結させるという案があったそうですが、1985年(昭和60年)の8月12日、日本航空のジャンボ機が群馬県の御巣鷹山に墜落するという航空機事故史上最も痛ましい事故が起きたため、犠牲者の慰霊の日を祝日とするのは如何なものか、という指摘を受け、最終的に11日となったそうです。学生の皆さんは夏休みですから関係ありませんが、社会人の皆さんは今年から休みですからね! お忘れなく!

で、山の日です。山といえば川! Riverですね、って早くも脱線してしまいますが、これは書かせてください。発売されたばかりのテリー・リードの『The Other Side Of River』。御察しの通り、英国人テリー・リードがLAに移り制作したスワンプ・ロックの名作『River』のアウトテイクスとオルタネート・ヴァージョンで構成されたアーカイヴ作品なのですが、これ良いよ〜! 元々、イギリスでアメリカから渡英していたデイヴィッド・リンドレーを迎えたバンドで活動していたリードでしたが、リンドレーが盟友ジャクソン・ブラウンのデビュー作がヒットし、シングル「Doctor My Eyes」もシングル・チャートを上昇したため、急遽バンドを組む必要に迫られ、アメリカに呼び戻されることになったのを機に逆にリードが渡米。制作途中だったアルバムをLAでリンドレーに加え、ベースに元アイク・ターナー・レヴューのリー・マイルズ、ドラムスにこの後、英国に戻りHUMMINGBIRDに参加するコンラッド・イシドア(ロビン・トロワーとも一緒にやっていました)というラインナップで完成させたのが『River』だったのですが、1976年の発表から40年を経て発表されたのがこの『The Other Side Of River』です。

スティーヴ・マリオットほど甲高くはないですが、自由度と奔放性はまったく引けを取らないリードのR&Bインフルエンスの強いヴォーカルがファンクになろうがスワンプ系の粘っこいリズムになろうが揺るぎ無く最良のビートをキープするバンドの上で気持ちよさそうにローリングする。特にオリジナル『River』のLPで言えばA面にあたるバンドをバックにしたロック・サイドの楽曲はメローなのに泥臭く、メローなのに太い芯があるそのサウンドは聴いているとあまりに気持ち良く脳が溶けます。その時のセッションの未発表テイクが聴けるのですから幸せな時代です。僕はジャクソン・ブラウン目当てで行ったローリング・ココナッツ・レビューで帯同していたリードのステージを観て一発でファンになり、初めて手に入れたリードのアルバムが『River』だったため喜びもひとしおです。

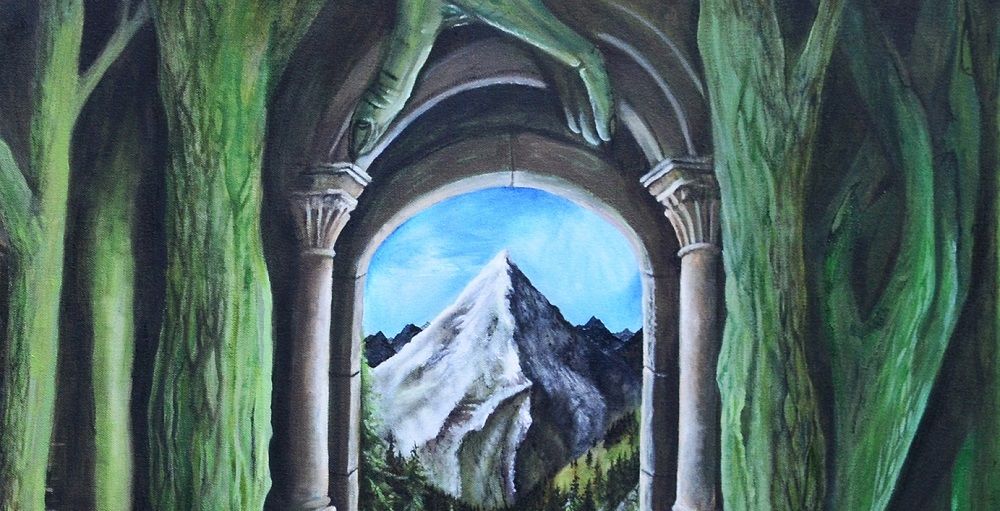

一部、本題もありましたが、今回はここまで完全にテーマを外れた脱線状態。本当の脱線なら大惨事です。山に戻ります。山といえば、普通はMOUNTAINに行くと思いますが、先にWISHBONE ASHに行きます。アルバムは『Wishbone Four』、もしくは『Live Dates』(1のほうです)。曲は「The Ballad Of The Beakon」です。タイトルにバラードとあるくらいなのでWISHBONEの曲にしてはまったりとした、アレンジ間違うとフォーク・ロックになってしまいそうな楽曲で、歌詞は一見、山男のモノローグみたいですが、実はこれ、1960年台後半から70年台前半にかけて多かったJRRトールキンの『指輪物語』にインスパイアされた曲と昔から言及されています。

The Ballad Of The Beakon

今、3rd『Argus』からこの『Wishbone Four』を続けて聴くと、トータルコンセプト・プログレッシヴ・ギター・オリエンテッド・アルバム(なんじゃ、そりゃ!)から一転、ハード・ロックとフォーク・ロック要素が混在する小品集といった印象を受けます。この変化の原因は何かと考えると、アメリカ市場を視野に入れたものだったのかな、というのがあります。前作『Argus』の成功で大きな注目を集めた彼ら。テーマの選択、アルバム構成、曲構成全ての面で、従来の彼らのファン以外にも強くアピールした作品に続く新作ということもあり、勝負作として、その期待度は大きなものでした。イギリスでのブレークを果たしたということもあり、アメリカのMCAからの期待もあったかと思います。『Wishbone Four』のアコースティック・アプローチにはそうした理由もあったのではないかと思います。

ただ、この『Wishbone Four』全編へにゃへにゃかといえばそんなことはなく、ツイン・リード・ギターというこのバンドの特性を最大限生かした「Doctor」やオープニングの「So Many Things To Say」など強力なロック・トラックも配置されています。それでも、やはり「The Ballad Of The Beakon」のフォーク・ロック的なデュエットによるリード・ヴォーカルによるメロディラインの美しさは格別ですし、他にも泣きのギターが美しいバラード「Sorrel」など『Argus』とは一味違う、新たな側面を提示した作品として評価できると思います。個人的にはアルバムの中で最も長尺の「Everybody Needs A Friend」に惹かれます。中間のソロの美しさもさることながら、バックで薄っすらと鳴っているメロトロンが良い味出してますんでね。

Everybody Needs A Friend

山と『指輪物語』との因果関係に関してはもっと端的なものがあります。だいたい物語自体がウルトラ端折って説明すれば、気の良いホビットたちが指輪を苦労して火山の火口に捨てに行くという話なもんですから、山は重要な舞台設定でもありますからね。イギリスのブルース・ロック・オリエンテッド・バンド、STEAMHAMMERの3rdアルバム『MOUNTAINS』がそれです。サイケデリック通過型のブルース・ロック・バンドでデビュー作はちょうど、’60年代末のブルース・ロックの台頭、プログレへの分岐点的な時代背景の中から登場し、隠れファンの多い名ギタリスト、マーティン・ピューを擁したことで知られるバンドです。1stは出てきた時代背景を今聴くとものすごく端的に表現しているなぁ、と妙に感心してしまう良い塩梅でサイケなブルース・ロック・アルバム。’70年代のSTATUS QUOのライヴのオープニングでお馴染みのミッド・テンポのブギー・ロック「Junior’s Wailing」のオリジナルも収録されています。

続く2nd『Mark II』はオリジナル・メンバーで後にロッド・スチュワートの大ヒット曲「Maggie May」を作曲するマーティン・クゥイッテットンが脱退し、管楽器奏者のスティーヴ・ジョリフ(後にTANGERINE DREAMに加入。アルバム『Cyclone』に入ってます)が参加。ブルース、サイケ、プログレ、ブラス・ロックが渾然一体となった妙な世界を築いちゃって、このままプログレ化が進むかと思った矢先のブルース・ロック回帰、『MOUNTAINS』はそんな作品でした。前出のギタリスト、マーティン・ピューがこのバンドを最後まで支えたことは間違い無いんですが、ピューだけだったらとっととブルース・ベースのバリバリなハード・ロック路線に舵を切っていたのでしょうが、そこにはクゥイッテットンやらジョリフやらといったピューにとってのカウンター・パーソン的な存在があったから、落とし所が絞り込みにくい独特の世界が作れちゃったわけです。実はこのバンド、もうひとりピューとは大きく異なる感性を持ったヴォーカリスト、キーラン・ホワイトが在籍してまして、ピューとはブルースというルーツを共有しているけど、ピューはロック寄り、逆にホワイトはフォーク感性といった違いがあり、この二人の関係がSTEAMHAMMERの妙な落とし所の原因といっても良いでしょう。

『MOUNTAINS』は本来交わりにくい二人の感性がピンポイントで交わったかのような、基本がっつりマイナーなブルース・ロックながら、ジャンルの境界の見えにくいSTEAMHAMMERならではの世界を作り上げています。デビュー当時から本国よりドイツで人気が出たバンドなのですが、それはこのバンドの持っていたアンダーグラウンド感満載の屈折ぶりゆえなのでしょう。『指輪物語』由来のタイトル曲「Mountains」からそのものずばりの「Leader Of The Ring」、ライヴ・トラック「Riding On The L & N」へと繋がっていくどこか突き放した閉塞感漂うヘヴィなブルース・ロック展開を聴くとドイツで人気を博した理由も十分理解できます。本作発表後、ホワイトも脱退。ピューはキース・レルフやルイス・セナモ(要するにオリジナルRENAISSANCE)と急接近。ドイツのみで発売された最終作『Speach』を制作します。ヴォーカルを排し、閉塞感が更に増したヘヴィ・ロック・アルバムで、特にアナログA面にあたる組曲のダークなヘヴィネスは圧巻です。このヘヴィネスはレルフとピューが合体を果たした1975年発表のARMAGEDDON唯一のアルバム『Armegeddon』に継承されていきます。

Mountains

さて、MOUNTAINです。『指輪物語』繋がりできているので何が紹介されるか多くの方がわかったと思います。1969年から1971年にかけてのライヴ・トラックから作られたライヴ・コンピレーション『Road Goes Ever On』(1972年)です。そのタイトルと故フェリックス・パパラルディを殺害してしまった当時のパートナー、ゲイル・コリンズの描いたアートワークのイラストを見れば、『指輪物語』繋がりは一目瞭然です。今日ではオフィシャル・ブートレグ・シリーズも多く発売され、MOUNTAINのライヴ音源は年代別に入手可能になっていますが、当時はこのアルバムのひとつ前のスタジオ録音とフィルモア・イーストでのライヴ・レコーディングを合体させた『Flower Of Evil』、このアルバムの後、1973年の日本公演を収めた『Twin Peaks』がライヴ音源のすべてでしたので、貴重なライヴ・アルバムでした。

MOUNTAIN活動当時のライヴ・アルバムの中では『Twin Peaks』がここ日本では人気が高いわけですが、今でも鮮明に覚えているのですが、1973年7月7日武道館で行われたSANATANAの公演を観に行った時、チラシが配られていてそこにはWEST, BRUCE & LAING初来日決定!とありました。しかし、当のWEST, BRUCE & LAINGはあっけなく空中分解し、MOUNTAINが急遽再結成されWEST, BRUCE & LAINGの代わりに来日したという経緯があります。

僕は実際、この時のMOUNTAIN武道館公演を観ています。結構散漫な印象で、特に当時、最長のライヴ・ヴァージョンとして大きな話題となっていた「Nantucket Sleighride」はパパラルディがアイコンタクトで指示を出しつつ、インプロヴィゼーション・パートを仕切っていたのですが、途中、つながりの悪さに顔をしかめたり、レスリー・ウェストも結構露骨に嫌そうな顔をするのを実際に観ているのであまり良い印象はありませんし、子供心にも急な再結成でリハーサルが足りなくて、無理やり曲を伸ばしているとしか思えませんでした。

それを考えると『Road Goes Ever On』収録の「Nantucket Sleighride」は起承転結がはっきりしており、尺こそ『Twin Peaks』収録ヴァージョンの半分程度ですが、それでも17分を越える長さを感じさせないスピーディな展開がスリリングであっという間に時間が過ぎていく優れもの。途中、スティーヴ・ナイトのキーボード・ソロの中にちらっとPFMの「The World Became The World」のワンフレーズが挟み込まれていたり、聴きどころの多いライヴ・テイクとなっています。『指輪物語』モチーフのタイトル、ジャケットの作品にメルヴィルの『白鯨』をテーマにした曲が収録されているというのも、よく考えれば面白いですね。

Nantucket Sleighride(live version)

さて、今月の1枚ですが、担当もので申し訳ないですが、8月31日発売予定のKING CRIMSON公式ライヴ・アルバム『Radical Action』を紹介させていただきます。当初、『高松』と呼ばれていたあれです。結局、最終的にはCD3枚に、2015年ツアーで演奏されたすべての楽曲を収録、映像ディスク(フラグシップ・パッケージはBlu-ray版ですが、根強いDVDユーザーのために初回限定でDVD版も出ますが機能や音声再生の面でBlu-ray版から一段格が落ちるのは否めません)には日本の複数公演から、日本で演奏された全楽曲を映像収録という形になることがようやく決まりました。

情報を整理しつつ、もう少しインフォを追加すると、CDのほうはUK、カナダ、日本公演からのライヴ音源で構成されているものの、ポスト・プロダクション段階で観客の歓声等は消され、ヴァーチャル・スタジオ・アルバム的な作りなっているそうです。また、映像の方は高松公演をベースに高松で演奏されなかったり、高松テイクの完成度の低いものは東京公演などの別映像で補完したものになるとのこと。Blu-ray版では映像オフモードも搭載され、AVアンプ等への負担を低減し24bit/48khzの音声を可能な限り高音質で再生できるようにもしてあるとのこと。まだ、マスターは完成していないので最終的な曲順等は発表されていませんが、CDと映像ディスクで総収録時間は6時間程度行ってしまうのではないかと思われます。『Live In Toronto』が発売され、どこかKING CRIMSONのライヴ・アルバム・リリースに関する期待感は薄れてしまった感がありましたが、どっこい、ロバート・フリップ翁はそんなファンの今更感を大きく飛び越したパッケージ企画を打ち出してきました。ちょっと、凄そうな作品の予感がしてきています。

関連カテゴリー

音楽歳時記 8月 山の日もできちゃいました

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!