「音楽歳時記」 第三十四回 11月は黄昏の国 文・深民淳

ちょうど先月の締め切りの直後から、担当バンド、MR. BIGのジャパン・ツアーが始まり、10月の第1週までほぼ3週間、久しぶりにツアーに出ました。今回のツアーはライヴ・アルバム等の発売予定がなかったので、2011年、2014年ツアー時のライヴ盤のデラックス・エディションについていたツアー・ドキュメンタリー制作の予定がなかったので、ビデオ撮影もしなくていい、本来気楽なツアーだったのですが、なんか、ビデオ回さないのも淋しいなぁ、ということで、プロモーターのUDOさんと相談の上、UDOホームページに『2017 TOUR DIARY』と称し、毎日、ミニ・ムービーをアップするという企画を立てました。計画するところまではよかったのですが、やってみると、日本のネット、Wi-Fi環境はよくなったとはいえ、ツアー中に毎日編集して、作ったムービーを軽めに変換し、ファイル便で送るという作業は、いやぁ、難儀でした。アップロードのスピードが上がらず、ムービー1本アップするのに2時間以上かかったり、ホテルのWi-Fiにどうしてもアクセスできなかったり、毎日絶叫する日々、例年のツアーよりぐったりすることとなり、ツアー中からひいていた風邪をこじらせ嫌な感じになりました。

今も、熱で頭がボ〜っとしております。このツアー中、ちょうど大阪から福岡に日中移動し、その夜福岡公演という日に、突然、トム・ペティ死去のニュースが飛び込んできました。バンドはもちろん、日本人のツアー・クルーも大ショックを受け、移動の新幹線は重苦しい雰囲気に包まれていました。福岡のサウンドチェックはトム・ペティへの敬意を込め、彼の作った曲が演奏されたのですが、彼らが主に演奏したのが「Break Down」と「American Girl」どちらもTOM PETTY & THE HEARTBREAKERSがシェルター・レーベルから発表したデビュー・アルバムからの曲だったのです。

「Free Fallin’」なんかも演奏されていましたが、一番力が入っていたのが先の2曲。日本人の僕たちはどちらかというと、MCA移籍後の作品のほうに意識が行きがちですが、彼らにとっては、この1stアルバムがインパクトあったのでしょうね。発表から40年経っても、そのインパクトは生き続けていたのでしょう。ちょっと興味深い出来事でした。この模様は動画としてその『2017 TOUR DIARY』にアップされていますので、興味なある方は観てやってください。サウンドチェックでは他にも大阪でTHE WHOの「Pinball Wizard」、広島ではFOGHATの「Slow Ride」が演奏され、どちらも映像としてアップされています。

さて、MR. BIGのツアーはちょうど台風が列島を縦断し、北海道からロシア領の方に抜けていった9月18日から始まったのですが、始まったあたりはまだ夏の名残があったのに、ツアー終盤の西日本編に入った10月の1週になると、2週間程度しか経っていないのに、空に浮かぶ雲が秋の雲に変化。楽屋口外の駐車場で弁当食べながら空を見上げると、もうすっかり秋になっており、ちょっとびっくり。毎年のこととはいえ、慌ただしい日々。季節の変わり目もかようなところで知ることになります。

今年も黄昏音楽の季節になりました。というわけで2年ぶりに黄昏てみましょうかね。晩秋になったら聴こうと思っていたものをピックアップしてご紹介しましょう。

まずはHUMBLE PIEの『Eat It』。数ヶ月前にHUMBLE PIEのオフィシャル・ブートレグ・ボックスを取り上げて、同ボックスに収録されていた1973年の東京公演のマスター・テープの話を書きましたが、その頃、久々に聴いたのが『Eat It』。CDでは全部繋がってしまっていますが、オリジナルのアナログはLP2枚組で、それぞれの面に特色があり、バンドの4つの個性が楽しめる作りになっていました。A面オリジナルのハード・ロック・タイプ楽曲集、B面R&B、ブルース、C面アコースティック、D面ライヴ。A面、D面はよく聴きましたが、B面はスティーヴ・マリオットらしくて良いとは思うが、どこかカカオが90%くらいの濃いチョコレートみたいな印象で、率先して口にしようとは思わず、C面もつられて飛ばし聴きする傾向が強かったのですが、今年はその飛ばしていたC面、アコースティック曲集にはまりました。CDのフォーマットだと9曲目の「Say No More」から12曲目「Becton Dumps」です。いきなりの「Say No More」もいかにもイギリス人が作ったフォーク色の強いアコースティック・ナンバー。シャウトしないで淡々と歌うマリオットが聴けるというのもバンドの特色考えると貴重です。しかし、それにもまして思い切り魅かれるのが「Oh, Bella (All That’s Hers) 」。黄昏感満載の名曲です。ペダル・スティール風のスライド・ギターが全編バックで鳴っていますが、カントリー色はほとんどなく、ブリティッシュ然とした曲調、マリオットのヴォーカルも抑え目ながら感情がこもっており良い曲なんだ、これが。このアコースティック面、計4曲合計が12分程度しかありません。もともと、2LPだけど、LP1枚程度の値段で売るというスタイルをとっていたアルバムなので、こういう普通だったら曲数足りません状態も容認されたのだと思いますが、今となってはおしいなぁ、あと2曲くらい聴きたかった、そんな欲が出る名曲「Oh, Bella (All That’s Hers) 」の話でした。アルバム全体黄昏感を求めたい向きにはイミディエイトからA&Mに移籍しての第1作目『Humble Pie』を薦めます。ビズレーの絵がアートワークに使われているヤツです。全体ダウナー感満載で、黄昏アルバムとしてもいい効果を出してくれると思いますね。ライヴ盤や『Smokin’』ばかりがもてはやされますが、3rdアルバム『Humble Pie』はまると名盤扱いの先の2枚にはない深〜い世界が広がりますよ。

Oh, Bella (All That’s Hers)

続いては、黄昏感という点ではどうかと思いますが、30数年ぶりに聴いて、再びはまったAVIATOR。元JETHRO TULLのミック・エイブラハムスのBLODWYN PIG等に参加していた管楽器奏者ジャック・ランカスターがMANFRED MANN’S EARTH BANDのギタリストミック・ロジャーズ、CARAVAN、QUANTUM JUMPのベーシスト、ジョンG.ペリー、JETHRO TULL、WILD TURKEYのドラマー、クライヴ・バンカーと結成した時代が時代ならスーパー・バンドなのでしょうが、1stアルバム『Aviator』が発表されて時期はニュー・ウェーヴ全盛時代。ほとんど話題になることなく終わりましたが、メンバーが豪華だったこともあり、日本にも当時、輸入盤が入ってきていましたし、それなりに話題にもなりました。筆者は当時、QUANTUM JUMP解散後のメンバー参加作を追っかけていたので、ジョンG.ペリーが参加していた本作も発売時に買っていました。

黄昏感はほとんどないサウンドです。でも、プログレにとって冬の時代だったこともあり、プログレ、ジャズ・ロックの要素が強いサウンドながらメロディ重視、ポップさを打ち出したものになっているのですが、プログレ、ジャズ・ロック界のベテランが揃って結成されたバンドだけに軽くはなく、ポップなメロディが印象的ではあっても同時に、重厚感を感じさせる、個性的な音作りが楽しめる好盤に仕上がっています。プログレ系のサウンド指向だったバンド、アーティストが時代に合わせて変化していくと、その変化の主流は10CC等に代表されるタイプのサウンドに移行していくことが多いのですが、AVIATORは、このニュー・ウェーヴ全盛期にあっても、その骨格は’70年代プログレ、ジャズ・ロックの全盛期の豪快さをしっかりと残しており、この1stはメンバーが時代を意識して書き溜めた自信作を持ち寄って作ったのだろうな、と聴いていて強く感じる作品になっています。AVIATORは翌年、2nd『Turbulence』を発表し、活動を停止しますが、2枚聴き比べると、やはり、この1stのほうがフックが強いと言いましょうか、堂々としてある種の風格すら感じるサウンド。プログレ系が一番苦しかった時代の作品ですが、ベテラン・ミュージシャン達はそんな時代の重圧をはねのける、気合の入った名作を完成させました。最初に書いたように、黄昏時に完全にマッチという作品ではないのですが、妙に、今の時期にぴったりきたので紹介しました。2作ともリマスターされた再発CDが現在でも入手可能です。

Strange Worlds

ジョンG.ペリーでたどり着いたAVIATORですが、その前に彼が参加していたQUANTUM JUMPの2nd『Barracuda』も、晩秋の夕暮れに聴きたくなるアルバムです。ソロ・アーティストとしてまたFIXX等、’80年代のブリティッシュ・バンドのプロデューサーとして一時代を築き上げたルパート・ハインと組んだバンドで、1st『Quantum Jump』は前のめりのファンク・ロックに英語の早口言葉が乗っかった、当時はもちろん、今聴いても超個性的な音楽性を持っていましたが、この2nd『Barracuda』で大変身。ジョンG.ペリーの不思議なベース・サウンドを思い切り活かしたミステリアスなものに変化。アルバム全体、1stでメインだったノリの良いファンク・トラックが影を潜め、ミッド・テンポの曲が中心となりました。特にタイトル曲の「Barracuda」はペリーのハーモニクス・ベースから始まり、楽曲全体、ベースがリード楽器的な役割を果たし、ミステリアスなサウンドを際立たせています。ルパート・ハインが在籍したバンドだけあり、仕掛けも多く、固有のグルーヴ感はしっかりと継承されているものの、ストレートな8ビートになる部分がほとんどなく、どの曲もアレンジが徹底的に施され、かなりユニークなものになっています。時に全盛時のWEATHER REPORTの曲に歌が乗っているかのような印象を受ける部分もあります。このQUANTUM JUMPの2作品も最新リマスター版で発売されており、特にこの『Barracuda』は2枚組に拡張されており、CD2にはBBCのライヴ音源も収められており、かなりパワー・アップした内容を誇るパッケージになっています。記憶が定かではありませんが、この2枚組ヴァージョン、カケレコで買ったような気がしますね。

Barracuda

最近、マイ・ブームだったのが、ラリー・コリエル。’80年代、’90年代あたりは一番聴かないタイプのフュージョン系ギタリストでしたが、これもまた30年ぶりくらいで聴くようになりました。そのラリー・コリエルがコラボ作を発表していたのが、OREGON。OREGON自体も数多くの作品を発表していますが、リーダーのラルフ・タウナーもアコースティックに特化した質の高いジャズ・フュージョン・アルバムを多く発表しています。ここでは、晩秋の日没時に聴きたくなる1977年発表の『Solstice: Sound and Shadows』をあげたいと思います。タウナーはドイツのECMと契約しており、本作もECMからのリリース。アナログ時代には音質が優れていたことから、オーディオ・マニアからの圧倒的な支持を集める一方、後のニュー・エイジにも繋がる、硬質で個性的なサウンドを持つアーティストが多かったことから、人によってはECMの音が嫌いという方も一方で多かったレーベルです。

Oceanus

この『Solstice: Sound and Shadows』もかなり硬派なフュージョン・サウンドで軽く聴くタイプのアルバムではないですが、タウナーのアコースティック・ギター・サウンドは特殊でミステリアスかつ耽美な独自の世界を築き上げています。ジョン・ガルバレク、エドワード・ウェバーといったECMに馴染みのある方ならお馴染みのメンバーのバックアップも完璧で非常に完成度の高い硬質フュージョン・アルバムに仕上がっています。

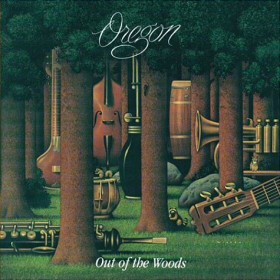

タウナーのバンド、OREGONも晩秋の夕暮れ向きの味わい深い作品を数多く残しています。ここでは1974年発表のタイトルからして黄昏音楽そのものの『Winter Light』、1978年発表の『Out Of The Woods』を挙げます。まず、’74年の『Winter Light』は順番から行くと3rdアルバム。とはいえ、後年、1st発表以前にレコーディングされていた音源が発表されたため、録音年代順では4作目に当たるようです。面倒な話です。

まず、『Winter Light』は、’70年代に入り、ラリー・コリエルやジョン・マクラフリンのMAHAVISHNU ORCHESTRAのような硬派なジャズ・フュージョンが脚光を浴び、プログレがアメリカの市場でも全盛期を迎えていたのを受けて、登場したバンドらしい、雰囲気はありますが、思い切りとっつきにくいサウンドで、タイトルどおり冬の光を感じさせる寒いアコースティック・フュージョン。時代的にこれが受けたのでしょうが、どこか、’80年代の初め頃までのNHKの芸術祭参加の冠がついたドラマのサウンドトラックみたいな感じです。ラリー・コリエル、マイ・ブームでこの’70年代頭のころのジャズ・フュージョンをここ数ヶ月集中して聴いてきましたが、’74、75年あたりまでは結構、硬派なサウンド指向だったバンドが多いですね。ちょっと面白そうなので、アメリカだけではなくヨーロッパや南米のものも今後、聴き直してみたいと思わせる独特の空気感があります。

Witchi Tai To

1978年の『Out Of The Woods』の頃になると、OREGONの本質はキープされていますが、シーンの変化も多分に影響しているのでしょう、ポップに変質したわけでも当時のトレンドに迎合したわけでもなく、『Winter Light』と同じ世界が展開されるのですが、はるかに聴きやすい。タウナーの幻惑的・幻想的なアコースティック・ギターの調べと冬の柔らかい光を思わせる管楽器の調べのコンビネーションが’74年当時比べ完成度がより高くなっているあたりにその答えがあるのでしょうし、時代の流れをバンドが感じ取り、そのサウンドにわずかにマイルドなテイストを加味したというのも大きく作用しているのでしょうが、晩秋の日没時のサウンドトラックとしては大変優れた1枚と言っていいでしょう。ジャズ好きに言わせると、OREGONは邪道で、『Out Of The Woods』も大した作品ではないということですが、まぁ、ジャズの名盤探しているのではなく、晩秋の夕暮れに聴きたい音楽をピックアップしているので知ったことではないですね。長い間音楽聴いていると、みんな嗜好が硬直する傾向が出てきますが、こちらはそれをどうやって崩していくかを最近は日夜考えていますので、ああそうですか、と聞き流すことにしています。

Yellow Bell

ともあれ、やはりこの時期は音楽に向き合うにはいい季節。みなさんお忙しいでしょうけど、まずは溜まっているカケレコのクーポンをチェックして、じっくり時間をかけWeb上で販売されている商品のリストを眺めてみません? 11月の週末は音楽三昧。筆者は毎年の恒例行事ですが、本当にいい季節ですよ。最近忙しかったので、この原稿終わったら、こちらも即、カケレコ・チェックを行いたいと思っています。

今月の1枚は最初に書いたトム・ペティの作品をと思います。日本にも根強いファンは多くいますが、2000年代以降の作品はあまり語られることが多くなかったように思います。ここでは2010年の『Mojo』を推します。HEARTBREAKERSも‘70年代に比べるとベテランとなり、サウンドも丸くなるかと思いきや、体力あると言いましょうか、必要以上に枯れるのを嫌ったと言いましょうか、この時期になってもなお、張り出しの強いサウンドをキープしている点にまず敬意を表したいですね。このアルバム発表後のツアーでは本作から結構曲を取り上げていますが、その音源を聴くとスタジオ盤よりさらに押しが強くハリのある演奏をしていることが判ります。よくトム・ペティ、ベテランなってサウンド枯れたよね、とか言われますが、そうかな? 最後までデビュー当時の精神をキープし続けたアーティストと僕は思いますけどね。トム・ペティが枯れていたというならそりゃ最初からなんではないでしょうか? 『Mojo』の2曲目に収録された「First Flash Of Freedom」 を聴くと、彼がもういないのが居た堪れなくなります。サイケデリックの煙がうっすらと漂い、パワフルなコード・ストロークと全力のドラムが心地よい名曲。PINK FLOYDは好きだが、TOM PETTY & THE HEARTBREAKERSは聴いたことがないという人はことさらこの曲を聴いていただきたいと思います。(笑)

First Flash Of Freedom

第三十四回 11月は黄昏の国

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!