「音楽歳時記」 第十四回 番外編 文・深民淳

締め切りを1週間間違えたため、ぐたぐたの原稿となった先月の反省を踏まえ今月は準備万端のはずがすでに締め切り前日。大変恥ずべき原稿となった先月でしたが、イギリスのハード・ロックに関して漠然と考えていたことを時間がなかった故に無意識に近い状態で書いており、なんともまとまりに欠けた文章でしたが、恐る恐る読み返せば、なんか自分の中で漠然としていた考えがまとまってきたような…。

以下、読んでいただくと判りますが、今月は超ロング・ヴァージョンとなってしまいました。本来ならば「歳時記」ですので季節のことがらに関連したことを書かなければならないのですが、それをやっていると一体どこまで行くのかわからなくなってしまうため、今月はイレギュラー、番外編とさせていただきます。毎度毎度、わけがわからず申し訳ありませんです。

先月挙げたものの中でコージー・パウエルとデイヴ・ボールが結成したBIG BARTHA が’70年にドイツで行ったライヴをステレオ・オープン・レコーダーで録音したライヴ盤とその後のバンド、BEDLAM、そしてカケレコでもロング・セラーとなっているSTRIDERの2作品の部分です。

まずはコージー・パウエルの流れから。BIG BARTHAはELOのジェフ・リン、グレン・ヒューズ、LED ZEPPELINのジョン・ボーナムらを輩出し、ロンドン、リヴァプールと並びユニークな音楽シーンを持っていたバーミンガム・シーンのミュージシャンと繋がりがあったコージーが活動を通じて知り合ったボール兄弟と結成したバンドで、LED ZEPPELINやTHE WHOが全盛期を迎え、世の中ハード・ロック・ブーム「パワー全開でガーッ!といこう」みたいな風潮の中で生まれたバンドでした。なんといってもドラムがコージーですから、トリオ編成でもそのパワーたるや半端なし。ブート並みのロー・ファイ録音の発掘音源からもそのエネルギーは十分伝わってくる音質さえ目をつぶればなかなかのアイテムだったわけです。

ただ、惜しいことにヴォーカルが弱かった。当の本人たちもこの点は重々承知だったと思います。後は使えるヴォーカリストを見つけるだけとなった矢先、ご承知のようにコージーはジェフ・ベックに引き抜かれ、BIG BARTHAは活動休止となります。ジェフ・ベックは自分がクラプトンのCREAMの向こうを張って結成したJEFF BECK GROUPのアイデアをそっくり持って行ったLED ZEPPELINにあっさりと先を越され、忸怩たる思いの中、ハード・ロック全盛時代にカムバックすべく、「じゃぁ今度は俺がパワー・トリオをやる」ということでジャック・ブルースとジンジャー・ベイカーに引けを取らない演奏力を誇るVANILLA FUDGEのリズム・セクション、ティム・ボガートとカーマイン・アピスと組もうとした矢先に交通事故に遭い無念の活動休止となってしまうわけです。ベックとのバンド結成が流れたボガート&アピス組はベックが復帰するまで待てずアメリカ版LED ZEPPELINともいえるCACTUSを結成。レコード・セールス面では決してデカくはないがツアーは十分儲かるバンドとして軌道に乗ってしまいます。

一方、リハビリが思いの外長引いたベックのほうは、ハード・ロックよりもファンク化が進むアメリカのR&Bシーンに心奪われ、ボガート&アピス組がCACTUSやっているなら、仕方ないから他集めてバンドやりますか、ということで集めたメンツが、英国R&B、ジャズ・ファンク系の面々。そこに呼ばれちゃったのがコージー・パウエルというわけです。普通、コージーってハード・ロックのドラマーじゃん、と思うんですが、それは後にRAIBOWやMICHAEL SCHENKER GROUPでの活動があったからで、これはそれ以前。確かにBIG BARTHAはハード・ドライヴィングなパワー・トリオでしたが、元はR&B色が強いバーミンガム人脈に近かった人ですからあながち間違った人選とは言えない。ただ、他をマックス・ミドルトンやらボブ・テンチでまとめるならその周りにもっとR&B、ジャズ・ファンク系どっぷりのドラマーはいたはずなのに、そこはスルーしてちょっと重いドラミングだけどコージーを呼んだ。この辺のところは後にいろんな証言やインタビューでの発言はあるのですが、個人的にはベック自身、頭の中にLED ZEPPLINへの対抗意識という事故前に画策したアイデアがこの時点でも燻っていたせいなんじゃないかと邪推してしまうのです。

ともあれ、コージーをベックに持って行かれてしまったボール兄弟は、梯子を外された形になるわけですが、生活があるから仕事を見つけなければなりません。’71年に入るとデイヴ・ボールはロビン・トロワーの後任としてPROCOL HARUMに参加。北米ツアー中、11月18日のカナダ、アルバータ州エドモントン、ノーザン・アルバータ・ジュビリー・オーディトリアムに於ける地元エドモントン・シンフォニー・オーケストラ、ダ・カメラ・シンガーズを従えてのコンサートがレコーディングされ、翌1972年春に『Procol Harum Live: In Concert With Edomonton Symphony Orchestra』(このアルバム、PROCOL HARUMの作品としてはアメリカでは最もチャート・アクションが良かったそうで…)として発表されます。PROCOL HARUMはデイヴ・ボール入りの編成で次作の『Grand Hotel』製作準備に入るのですが、ここでまたベック周りに変化が起きます。

1971年の『Rough & Ready』に続くアルバムを製作する頃になると、CACTUSのほうがきな臭くなってきて、ヴォーカル、ギターが相次いで脱退。契約も残っているので元LEAF HOUNDのピーター・フレンチを含む新ラインナップで立て直しを図り、レコーディングを開始するも、どうも上手くいかない。ボガート&アピス組は交通事故から復帰したベックに再度コンタクトを取るとベック側も興味があるようなそぶりを見せたことで、ボガート&アピス組はプエルトリコのフェスティバル出演時のライヴと既にレコーディングが済んでいた新曲を組み合わせたライヴ・アルバムを作って、2年強のブランクを越えベックとのバンド結成に向けて準備を始めます。

一方のベックは2ndアルバム『Jeff Beck Group』のレコーディングを済ませており、これが1972年5月にリリースされます。昔はここで第2期JEFF BECK GROUPは解散したと言われていたのですが、実際にはコージーとクライヴ・チャーマンがバンドからほっぽり出され、代わりにボガート&アピス組が入る形の5人編成で同年夏にアメリカ・ツアーを行っています。

さて、JEFF BECK GROUPを放り出されたコージーは即、ボール兄弟と再合流。PROCOL HARUMのニュー・アルバムの準備に入っていたデイヴ・ボールも雇われギタリストの身よりは自分のバンドのほうがということでPROCOL HARUMの迷惑顧みずとっとと脱退し、コージーと合流。PROCOL HARUMの所属レーベルだったクリサリスは「お前、何考えてんねん!」と問い詰めるも実は、コージーとのバンドを再始動させるという話を聞き、その瞬間フラグが3本くらいピン、ピン、ピンとたってしまい、「それならうちから出せばいいじゃん、というか迷惑かけてんだからうちと契約しろ!」てな感じでちゃっかりレコード契約まで獲得してBEDLAM結成に向かうわけです。

そして1972年後半、暫定編成によるJEFF BECK GROUPとしてのツアーを終えたベックはテンチ、ミドルトンを外し、トリオ編成のBECK, BOGERT & APPICEを始動させ、一方のコージー&ボール兄弟は「やっぱり専任ヴォーカルがいるよね」ということでTRUTHなるバンドに在籍しミュージカルの仕事とかをして食いつないでいたフランク・アイエロを加入させBEDLAMとしてのアルバム制作を開始するのでありました。

ジェフ・ベックの交通事故を軸として、大西洋を挟みイギリス、アメリカのバンドを巻き込んだ騒動も漸く一段落。読んでればわかると思いますが何のことはない、ベックもコージーも元の鞘に収まっただけの話なんですが、問題はこの騒動の間に約2年弱の時間が流れてしまったことにあります。

わずか2年足らずの時間だったのですが、’71年初頭から’72年の終盤にかけての音楽シーンは今からは想像もつかないくらい大きな変革の時期だったわけです。まず、シーンの多様化が急速に進んだ。’71年のポップ・チャートでは既にT REXがヒット連発、’72年になればデイヴィッド・ボウイがジギー・スターダストに変容し、スキンヘッドの強面バンドだったはずのSLADEがギンギラギンの衣装着てTVに出る。グラム・ロックが一台勢力となるピリオドが既に始まっていた。一方、ハード・ロック台頭と時同じく興ったプログレッシヴ・ロックもピークを迎えようとしてしていて、’70年デビューのEL&Pは既にスーパースター級だし、PINK FLOYDも世界的な地位を確立し、アルバム『MEDDLE』を経て’70年代レコード産業界の奇跡のひとつとなる『DARK SIDE OF THE MOON』プロジェクトに着手しようとしており、YESは『FRAGILE』をまさに完成させようとしていた時期。

一方、アルバム・チャートに目をやれば、ロック全盛のはずなのに実際、目につくのは’60年代モータウンのヒット・コンピや101 STRINGSやらカラベリやらのムード・ミュージック、スティーヴィー・ワンダーやマーヴィン・ゲイ、ダイアナ・ロスらの新作で、クラブ・シーンに目を向ければファンクや後のジャズ・フュージョンに繋がるようなサウンドがもてはやされる。シーンのトレンドが目まぐるしく変わっていく一方、ステレオに金をかけられ、それで再生するためのレコードを買ってくれるのはまだお子ちゃまより、まだ彼や彼女のパパやママのほうが上回っていた時代だったわけです。

もうひとつの大きな変化はレコード会社。特にメジャー・レーベルのビジネス・スタイルの変化にあったと思います。’60年代はミュージック・ビジネス全般、よく言えばおおらか、悪く言えば丼勘定的で、プロデューサーに予算預けてヒットすりゃ良いけど、ま、損もするよね〜、みたいな考え方が改められ、今のレーベル運営に近い形が構築されつつあり、これに上手く乗っかれたEMI、CBS、後のPOLYGRAMやBMGグループ系は急速に伸び、一方経営改革に乗り遅れたPYEみたいな老舗は’70年代半ばに沈没の憂き目に遭ってしまうわけです。

こんな急激な変化が起きているシーンの中で昨日ポシャっちゃったアイデアを今日やろうとしても「凄いと思うんだけどね、でも古くない?ちょっと」てことが多々起きたことは間違いないでしょう。またレーベルの方も採算取れないなら次のバンド探そうという感じのスタイルに変わっていたという点も見逃せません。2016年の今となっては、’60年代、’70年代、’80年代関係なくフラットに聴けてしまう環境にいると、どうしてこのバンドが成功しなかったのか、と思うものがいくつもあると思います。でもそういうバンドやアーティストって突き詰めて行くとタイミングがずれていたというのがほとんどなんですよね。

特に今回例に挙げたBB&Aなんかは、そんなことないだろうと反論する方も多いかと思います。日本公演がライヴ盤にもなっているくらいですから。でも当時のこと思い出すと、あれは日本人の特殊な思い入れが大きく作用していると思います。’71年、’72年のLED ZEPPELIN来日の盛り上がり、’72年のDEEP PURPLE公演の後を受け、ジェフ・ベックの初来日ということもあり、妙にテンションが高かったことを記憶していますし、個人的にはBB&Aと同じ月に観たHUMBLE PIEのほうがはるかに鮮明に覚えており、BB&Aは観てますが記憶がぼんやりとしています。実際、BB&Aがベックが思っていたような成功を収めていたのであれば、2ndアルバム制作途中で空中分解なんてことはなかったと思います。アンソロジー・アルバム『Beckology』にぽつんと収められた2nd収録予定だった「Jizz Whizz」を聴くとちょっともったいないな、という感情と同時に確実にこの時はベックの心はその先のロック・フュージョン路線に既に頭が入っていたのだろうな、と思ってしまうのです。

話を少し戻します。先に’70年代初頭の音楽シーンの急速な変化としてレコード会社の経営革新に触れましたが、もうひとつの要因としてマネージメントの台頭も外せない要因かと思います。

邦楽の世界ではレーベルよりも強い影響力を持つマネージメントがいくつもあり、昨今も芸能ニュースで様々取り上げられていますが、’70年代初頭はマネージメント台頭の時代でもあったと思います。シーンの動向を読みながら、採算ベースに乗せることのできるバンドを供給することのできるシステムとしてのマネージメントが急速に勢力を伸ばしたいったのです。STRIDERはそんなマネージメント台頭時代の黎明期に登場したバンドでした。

STRIDERが所属していたGMレーベルは配給はフォノグラム系でしたが、元はFACES、ロリー・ギャラガー、ATMIC ROOSTER、ロング・ジョン・ボルドリーを擁していたマネージメントが興したレーベルでSTRIDERはそのGMの育成新人としてデビューしたバンドでした。’73年になると安定期に入った感があったハード・ロック・マーケットでしたが、コア・オーディエンス層は確立され、安定した収益を上げることのできるジャンルとして定着。STRIDERはこうしたファン層に向けてGMマネージメントが送り出したバンドであり、綿密なマーケティング・プランと育成メニューのもと運営されており、デビュー・アルバムは当時破竹の勢いのFACES、ロリー・ギャラガーの威光もあり、新人としては破格の媒体露出を獲得し、それなりの成功を収めたものの、発売後のモニタリング等でヴォーカル面の弱さを指摘する媒体、ファンが多かったことから、2nd『Misunderstood』ではロブ・エリオットを加入させテコ入れを図ったんだそうです。

確かに1stアルバムはオープニング曲なんかはブリティッシュ・ハード・ロック好きには堪らない、いい味出した曲ながら全体通すと印象が散漫な気も個人的にはします。彼らが残した2枚のアルバムどちらが好きかは人によって意見が分かれるところでしょうが、僕はやはり『Misunderstood』に軍配をあげます。プロデュースがかっちりしすぎていて若干小粒な印象もありますが、’60年代末から’70年代初頭のブリティッシュ・ハード・ロックの王道を継承したかのようなサウンドとアメリカじゃブレイクしそうもない曇天感てんこ盛り具合、カッコつけきれない、いなたさも含め初めて聴いた時に抱いたシンパシーを変わらず感じることのできる作品ですね。

個人の感想はさておき、GMマネージメントは’73年のハード・ロック・シーンにあって台風の目のような存在でした。この年はFACESもロリー・ギャラガーもアルバム発売後で活発なライヴ活動を行っていたこともあり、この時代イギリス最大の夏フェスだったレディング・フェスティヴァルの出演アーティスト枠をほぼ一社独占。ほとんどGMフェスティヴァルみたいなラインナップとなったのです。GM自体、マーキー・クラブの経営等にも深く関わっていたため、マーキーが大きく関与していたレディングを自社アーティストで埋めちゃうのもわけはなかったでしょうけどね。

てなわけで、STRIDERもこの年のレディングに出演し大きな注目を集め、イギリス国内では売り出しに成功し、2ndも評価されたものの結局、アルバム2枚でバンドは解散してしまいます。マネージメントの媒体、ファンに対する押しが強かった分、バンドへの介入も強く、それに対する反発も解散へつながる要因となったという話を昔聞いた記憶があります。

バンドの運命はタイミング、ビジネス・スタイルの移り変わりで大きく左右されたんだねぇ、みたいなことをこれまで挙げてきたバンドの動きを振り返りしみじみと感じちゃっているうちに軽く6000字を超えてしまいましたが、’70年代初頭のブリティッシュ・ハード・ロック・バンドの生き残り術としてもうひとつ重要なポイントがあり、それを実践して成功を収めたバンドがあります。いやぁ、先週レコード売り飛ばすんで整理していたらこれが出てきちゃって、久々に聴いたらあまりに良く出来ているもので、どはまりしてしまい、止まらなくなっちゃったので書いちゃいます。FOGHATです。

ブリティッシュ・ロック・バンドでアメリカ・ツアーを経験したバンド、そのメンバーは北米大陸市場のでかさ、全米とカナダを含めたライヴ・サーキットの規模の大きさに驚くわけです。そして、ここで商売になるならこっちに基盤を移した方が利口だろ、と考えるわけです。アメリカで良いリアクションを得られた連中は、北米大陸にベースを移そうと画策します。ここでは例としてFOGHATを挙げたいと思います。

FOGHAT は‘60年代後半のブリティッシュ・ブルース・インヴェイジョンの中核を成したキム・シモンズ率いるSAVOY BROWNのメンバーだったロンサム・デイヴ(デイヴ・ペヴァレット: g, vo)、トニー・スティーヴンス(b)、ロジャー・アール(ds)と元ブラック・キャット・ボーンズのギタリストでスライド奏法も達者なロッド・プライスを加え結成されたバンドです。(説明するまでもないけどね)

ロンサム・デイヴとロジャー・アールはバンド名がSAVOY BROWNと短くなった1968年発表の2nd『Getting To The Point』から、トニーは続く’69年の3rd『Blue Matter』から参加し『A Step Further』(’69年)、『Raw Sienna』(’70年)、『Looking In』(’70年)まで参加しています。ちなみにロジャー・アール参加前のドラマーはレコーディングには関わっていませんが、ビル・ブラフォードでした。この間、よくFOGHAT結成の引き金になったと言われるWARREN PHILLIPS & THE ROCKETSをレコーディングしていますが、これはマイク・ヴァーノンがらみのDECCAの廉価盤シリーズ用のレコーディング。スタジオの空き時間に一発録りしたロック・パーティ用のアルバムで、当然、ギャラも格安。ほとんどバイトのノリですから、これがFOGHATの出発点と言われてもねぇ…。(この音源はCD化されていないと思いますが一部は昔、FOGAT名義のブートレグ『Long Island Boogie』に収録されていたので、もしかするとブートレグは存在するかもですね。まぁ、かなり適当な演奏なんですがね)

ただ、当時、キム・シモンズとヴォーカルのクリス・ユールデンがバンド内で覇を競い合い、音楽以前にかなりゴタゴタしていたと言われるSAVOY BROWNですから、「俺たちだけだと何事もスムーズじゃん、このまま抜けてバンドやる?」なんて話はあったかもしれませんね。

FOGHATが凄かったのは、ロッド・プライス以外の3人がアメリカ・ツアーをした際に、アメリカの観客の嗜好を冷静に見ていた点にあるかと思います。コンスタントにレコード出してツアーするためには何が求められるか、核心を突いて見ていた。3人が在籍中、アメリカではDECCA参加のPARROTレーベルからアルバムが出ていたわけですが、セールス分布は人口比率に比べ中西部が高く、ブルースやブギーも圧倒的に好まれる、東西の海岸部では人口に対しての売り上げは低いがライヴは盛り上がらないわけではない。要するに大都市が集中する東西コースト・エリアは街がでかい分音楽嗜好も分散するがSAVOY BROWNみたいな音楽に冷たいわけではない。そしてAMにしろFMにしろロック・ステーションは好意的に取り扱ってくれる。

そして実際のライヴ・サーキットでは、大音量のブルース、ブギーは受けるし、キム・シモンズがスライド・ギターをぶちかました瞬間、観客は沸騰する。また、同時期ツアーを一緒に回ったアメリカのバンドを見ていると、曲のアレンジがイギリスのバンドに比べタイトでソリッド、曲もコンパクトにまとめてあって進行もスピーディ。こうしたことを冷静に見て3人はSAVOY BROWNを脱退。ロッド・プライスを加えてFOGHAT結成に乗り出すわけです。

アメリカで彼らが契約したのはウッドストックのベアズヴィル・レーベル。ダウン・トゥ・アースな音楽指向のアーティストを多く抱えた典型的なアメリカン・レーベルながら、一方ではトッド・ラングレン、FOGHATの後にはSPARKS(HALF NELSON)もデビューさせるなど尖った感性も持っている。配給は当時、メジャー乱立時代にあってマーケティング面ではコロンビアと並び頭ひとつ抜きん出ていたワーナー・グループ。インデペンデント・レーベルの柔軟性とシャープなマーケティング・スキルを持つ強力な配給網。この時期としては非常に冴えた選択だったと思います。

「Get Down And Boogie」という言葉があります。思い切り意訳してしまえば、「ばかロック」。FOGHATのメンバーはSAVOY BROWNでのUSツアーで、「トレンドやシーンの移り変わりはあっても何だかんだ言いつつ、アメリカ人は“ばかロック”に燃える!」そして「無理してでかいバンドになる必要はない、トップビルより、セカンドビルのほうがツアーにブックされやすい」ここのところを身を以て体験し、それを踏まえバンド結成に踏み切ったわけです。

記念すべき1stアルバムの発売は1972年。元SAVOY BROWNのメンバーが結成し、アメリカでは無名ながらキム・シモンズ並の豪快スライド・ギターを弾くギタリストがいるらしい、とちょっとは評判になっていた中でのデビューでした。1stアルバム『Foghat』のプロデューサーはデイヴ・エドモンズ。’60年代の英国ブルース・ムーヴメントの中から出てきた有名人ながら本質はロックンローラー。ブルースやR&Bベースのナンバーをタイト&ソリッドにまとめていくにはうってつけの人選です。実際、この1stアルバム、発売当時のファンニーなサウンドに移行していったSAVOY BROWNのノリも残していますが、デイヴ・エドモンズのROCKPILEをもっとタイトにした感じのサウンドに仕上がっています。

1stのキモは間違いなくトップに置かれたブルース・レジェンド、ウイリー・ディクソンの代表曲「I Just Want To Make Love To You」。ブルース・マニアでなくても知っている、定番ナンバーです。黒人、白人問わずやたらとカヴァーされていますが、ほとんどはスローからミッドあたりのテンポでタメの効いたアレンジのものが多いのですが、FOGHATヴァージョンはドライヴの効いた太いベースから始まり、左右に振られたギターの掛け合いから、ザクザクのリフへと移行するブギー仕立て。40年以上経った今ではそのインパクトはうまく伝わらないかもしれませんが、当時中学生だった筆者はFENで初めて聴いて、「誰だ?これ!」と思わず寝床から立ち上がるほどのインパクトを受けました。

I Just Want To Make Love To You

極東のガキをビビらせるほどのインパクトですから、当然、アメリカでもFMでかかりまくり、FOGHATは幸先の良いスタートを切ります。楽曲のほとんどはメンバーのオリジナルなのですが、他にもチャック・ベリーのR&R定番ナンバー「Meybelline」、アルバムの締めがこれもR&B界の大御所ドン・ロービーとアンドレ・ウイリアムズの共作バラード「Gotta Get to Know You」という、ブルース、R&Bの名曲を加工して自分たちのものにしていくFOGHATスタイルが既に見て取れるところにも注目したいところです。

デビュー作のロックFM 局でのリアクションがことの外良かったのを受け、FOGHATのサウンドはよりFMフレンドリーなものに変化していきます。1stアルバムはSAVOY BROWNと比べるとよりタイトでソリッドなものでしたが、全体の質感はどこか英国的というか、曇り空の風景が浮かぶ音作りだったのですが、前作から8ヶ月あまりの短いインターバルを経て発表された2nd『Foghat』(駄洒落以外何ものでもないアートワークから『Rock ‘N’ Roll』とも呼ばれています)は、後のドライでクリスピーなFOGHATサウンドの萌芽見て取れるものへと変貌遂げています。プロデュースは多分エンジニアー系の人なのでしょう、前作でもクレジットされていたトム・ダウズ。1stと比べるとコンプレッサーのかけ方やEQの使い方が異なっています。

サウンドをヴィジュアルに例えるならば、この2ndは前作に比べ圧倒的にブライトネスが上がった印象を受けます。また前作が好評でギグも結構な数をこなせたのでしょう、サウンド全体が一回り大きくなったかのような印象も同時に受けます。ライヴを想定しているかのようなオープニング曲「Ride, Ride, Ride」の高揚感、ライヴの定番曲となるツアリング・バンドならではの世界観を持つ「Road Fever」等オリジナル曲の充実にも成長の痕が見られます。逆にブルース/R&Bの加工ナンバーは初期3作中最も少なく、これもロックの定番曲「C.C. Rider」の作者チャック・ウィリスのカヴァー「Feel So Bad」1曲に留まっていますが。

個人的にはこのアルバムで最も興味深い曲はLPではB面トップに置かれていたロッド・プライス作の「What a Shame」です。1994年に日本はもちろん世界中でヒットしたPRIMAL SCREAMのアルバム『Give Out But Don’t Give Up』からの大ヒット・シングル「Rocks」はこの曲に雰囲気が良く似ています。ドカドカうるさいドラムスやナスティで遠慮のないホーン・セクションの扱いは勿論、曲調も相似点が見られるのです。『Give Out But Don’t Give Up』はそれまでハウス系のサウンドでファンを獲得していたPRIMAL SCREAMがオーセンティックなアメリカン・ロックへのオマージュを込め制作した作品。同じもの何枚も作るかよ!といったとっぽさに以前からのファンは唖然とするも、作品力でうっちゃり、ファン層を大きく拡大した作品からのヒット曲。今となってはロック・クラシックとなっている超有名曲PRIMAL SCREAMの「Rocks」とFOGHATとの意外な接点という話でした。

2ndも好調だったFOGHATはツアーのオファーも引く手数多。先に書いたように彼らの場合、トップビル(トリ)は目指していませんから、基本、セカンドビル狙い。アルバムのFMに於けるオンエアー状況も良く、音楽性からもトリのバンドが登場する前に、観客を良い感じで温めてくれるところも売りとなりました。売れるセカンドビル・バンドの良さは、様々なタイプのトップビル・バンドと共演できること。FM局の庇護と幅広いオーディエンスの前で演奏する機会を得て、FOGHATは着実に北米大陸に於けるステイタスを大きくしていったのです。

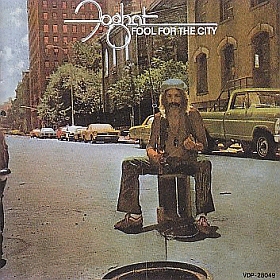

3rdアルバム『Energized』はそんな好況を全身に受けバンドも奮起。このアルバムからファンには御馴染みのFOGHATロゴも採用され、まさに決定打と言える作品となりました。Allmusic、Rolling Stone共に大した評価は与えられていない作品ですが、完成度という点ではピカイチの内容を誇る優れものです。両ディスクガイド共にFOGHATの全アルバム中、最高評価を与えているのは5thアルバム『Fool For The City』。その評価に異論を唱えるつもりはありませんが、『Energized』の凄さはイギリス人のバンドでありながら、その後のFMオリエンティッドなアメリカン・ハード・ロックに多大な影響を与えたという点で『Fool For The City』と同等、いやそれ以上の価値があったと思います。

プロデューサーは前作と同じなのですが、サウンドは大きく異なっています。前作は曲によってギターを全面に押し出していたり、ドラムのトーンを変えてみたり、隙間を意識的に造り出したり、様々なアイデアが投入されていましたが、『Energized』はあえて言うならば真逆のアプローチ。楽器間の分離は申し分なく、ステレオ感も十分感じられるのですが、サウンド全体を結束バンドで固く縛りセンターからリスナーに向けて勢い良く打ち出していくかのようなスタイルが貫かれています。曲によっての変化を極力押さえたタイトな音作りは下手を打てば単調なものになってしまうのでしょうが、本作では前2作以上に曲を練り上げハード・ブギーからファンク調、ダークな雰囲気のミッド・テンポ・ブルース・トラック等幅広い曲調でその弱点を回避することに成功しています。

1曲目の「Honey Hush」からして秀逸です。オリジナルはビッグ・ジョー・ターナーの人気曲。ただ初めて聴く人にとっては「YardbirdsやAerosmithがやっているTrain Kept A Rollin’じゃん!」ってことになります。歌詞は全く違うんですがね。ここがFOGHATの楽曲加工の醍醐味なわけです。誰でも知っている「Train Kept A Rollin’」と「Honey Hush」を何気に合体させてしまうセンスがね。このファスト・ブギーに続く曲の切り返しがまたうまい。ファンク・リズムとブギーを絶妙の割合で掛け合わせた「Step Outside」。対比の妙も魅せてくれます。

Honey Hush

アルバムの定番となっている、ツアリング・バンドである自分たちのアイデンティティを表明すると同時に車社会の北米大陸の人々の潜在意識にアピールするロード・ソング。本作に収められたのは「Home In My hand」ライヴの定番となりバンドのアンセムとしても認知された名曲でした。その他、バディ・ホリーの「That’ll Be The Day」のカヴァーでは前ノリではなく後ろノリにしちゃう茶目っ気等聴き所は満載です。

このアルバムの音作りは、先に書いたようにロック・ファンのみならずアメリカでハード・ロック演奏していたミュージシャン、プロデューサー、エンジニアー全体に大きな影響を与えたと思います。GRAND FUNKからBLUE OYSTER CULT、果てはHEAD EASTまでこのアルバム以降のFM局好みのハード・ロック・バンドの作品はFOGHATが打ち出したセンターからドカンとリスナー直撃型ソリッド・サウンドに似てくるんですよね。また、’70年代後半になるとメンバーの出身バンドだったSAVOY BROWNもどんどんFOGHAT化していきますよね。

随分長くなってしまったので、先を急ぎますと、続く1974年の4thアルバム『Rock ‘N’ Roll Outlaw』は『Energized』の延長というよりひとつ前の『Foghat』に近い雰囲気を持ち、R&B調の曲も増量されたソウル・アルバムといった趣も感じられる作品ですが、トップにジェリー・ラガヴォイのカヴァーで本作のロード・ソングにしてやはりライヴの定番「Eight Days On The Road」、LPではB面トップにあたる5曲目のアルバム・タイトル曲(当時同じベアズヴィル・レーベル所属の元RASCALSのフェリックス・キャバリエ作)、ラストにパーティ・ロック以外何ものでもないにも関わらず妙に展開の多いへんてこなブギー「Chateau Lafitte ’59 Boogie」を配置し、ハード・ロック・バンドとしてのアイデンティティはきっちりキープしているものの、全体的にはちょっと雑な作り。これは、デビュー以来ほぼ不休でアルバム制作・ツアーを続けてきたバンド活動に疲れ、本作を最後にベーシストのトニー・スティーヴンスが脱退したことにも少なからず関係しているのでしょう。

トニーの脱退もあり、バンドを立て直す必要もあったため、デビュー以来7〜8ヶ月に1枚のペースでアルバムを発表してきたFOGHATも次のアルバム『Fool For The City』発表まで約1年開いてしまいます。この間、ちょっと散漫になった前作への反省もあったのでしょう、再び自分たちの立ち位置を再確認すると同時に、曲を練り上げる作業を行い『Fool For The City』の制作に取りかかります。

アルバムは以後、鉄板の代表曲となり、’70年代後半はライヴのオープニング・ナンバーとして親しまれたアルバム・タイトル曲「Fool For The City」でスタートします。3rdアルバムで確立したFMフレンドリーなハード・ロック・サウンドを確立した彼らがもう一段深くアクセルを踏み込んだ究極のドライ&クリスピー・ハード・ロック・チューンはロックFM局のヘヴィ・ローテーションとなり、アルバムはチャートを急上昇し彼らにとって初のプラチナ・アルバムに輝きます。

また、この『Fool For The City』には後にまさかのダンス・フロアー・ヒットとなる「Slow Ride」も収録されています。意味深な歌詞は完全にセックス・ソングですし、スロー・テンポでザクザクと刻まれるリフは確かにダンサブル。ツアー・バンドで公演先のナイトライフで、彼らのオーディエンスとなってくれるタイプの人々のアフター5やウィークエンドの楽しみ方をしっかり見てきた実体験がこの曲に繋がったことは間違いないでしょう。本格的なディスコ・ブームになるのはもう少し後なのですが、多分、ツアー先の中西部あたりのナイトクラブでスロー・テンポのブギーに合わせてダンス・フロアーでいちゃつき盛り上がるアメリカ人をしょっちゅう見ていたんでしょうね。FOGHATの曲は体験型のものが多いのですがこれなんかはその究極といえるものかと思います。オリジナル発売当初から人気があり、ライヴでも定番ナンバーとなった曲なのですが、’70年代の終わりにロック・ディスコでかかりまくり、リヴァイバル・ヒットとなりました。聴いてもらうと判るのですが、この曲ずっとスローではなくエンディングでどんどんスピードアップしていきます。ダンスフロアーでは最初ゆらゆらくっ付いているカップルがテンポが上がるに従いとんでもないことになっていたそうです…。何を考えてんでしょうかね、アメリカ人。いやいや…。

Slow Ride

他にも、LP、B面のトップには彼らの出発点であるブルース。それもレジェンド中のレジェンドであるロバート・ジョンソンの「Terraplane Blues」のホットなカヴァーを配したり、直球、変化球取り混ぜ、中堅バンドの心意気を示した快心作となったのです。

ちなみに、タイトルどおりのお馬鹿なアートワークは、勝手にマンホールの蓋開けてシチュエイション作ったゲリラ撮影だったそうで、撮影していたらパトカーが通りかかって、「こらこら、お前ら何やっている」みたいなことになったそうで。裏面の警官はずっと仕込みだと思っていたのですが、本物の警官だそうです。いやいや、ロックン・ロール・バンドらしいアホなエピソードで、益々このアルバムが好きになりました。

『Fool For The City』は以降のFOGHATのフォーミュラとなり、『Night Shift』(1976年)、『Live』(1977年)、『Stone Blue』(1978年)とヒット作を連発。ツアーもエリアによっては堂々のトップビルを飾るバンドとして大きな成功を収めます。しかしながら、’70年代後半になるとニュー・ウェイヴの隆盛に押され、次第にポップなサウンドへとシフト。この変化を快く思わなかったロッド・プライスが1980年11月に脱退。以降もバンドは活動を継続するもセールスは下降線をたどり1983年発表の『Zig-Zag Walk』を最後に活動を一旦停止。

‘90年代に入るとオリジナル・メンバーで復活を果たしますが、それはまた機会があれば書いてみたいと思います。残念ながらオリジナル・メンバーでバンドのフロントマンだったロンサム・デイヴは2000年2月7日に死去。リード・ギターのロッド・プライスも2005年3月22日に亡くなっており、オリジナルでの復活は出来なくなってしまいましたが、2000年代に入ってからドラマーのロジャー・アールが新たにメンバーを集めFOGHAT IIとして活動を展開したこともありました。

やたらと長くなってしまった今月の原稿ですが、最後に今月の1枚を。

STRAY同様、久々のまとめ聴きとなったFOGHATもここ数年はメンバーの動向すらチェックしていなかったため、いろいろ検索して見つけたのがこれ! ロッド・プライスがこれまたブリティッシュ・ブルース・ロック好きにはビビッ!ときてしまうブルース・ハープ&ヴォーカリストのシェイキー・ヴィックをパートナーに迎え2000年に制作したアルバム『Open』です。亡くなる5年前の作品で、発表された当時は見かけたら買おうと思っていたのですが、ついぞ目にすることはなくそのうち忘れてしまっていましたが、今回見つけて購入してみました。

ま、思った通り、メジャー感ほとんどなしの仲間内セッション作だったわけですが、決して緩くはなく、往年のハイノートまでスライドしていくとスピーカーが悲鳴をあげるかのようなスライド・プレイはないものの、あの独特のヴィブラートは健在だし、シェイキー・ヴィックもかなり良い味出しており、聴いていてほっこりしてくるアルバムでした。ちなみにiTune等に入れた時に表示される曲名はインレイ裏表記そのままになっていますが、これは間違っており、正しい曲順は3つ折りのブックレットに書いてあるほうなのでご注意ください。ていうか、ブルースの定番ナンバーばかりだよ、誰が入力したか知らないがそのくらい判るだろうが、と正直思います。

僕は1981年の年末にユニオンデールのナッソウ・コロシアムでFOGHAT + BLUE OYSTER CULTのダブル・ヘッドライナーを観たのですが、この時は既にロッド・プライスは脱退しており後任のエリック・カートライトになってからのFOGHATだったのですが、ロンサム・デイヴも亡くなってしまった今となってはロンサム・デイブだけでも観られて良かったと思います。観たときはなんか時代に合わせて柄にもない曲が多くかなりがっかりしましたが…。

関連カテゴリー

音楽歳時記 番外編

-

STRIDER / MISUNDERSTOOD

74年作2nd、重厚さととめどない哀愁に満ちた英ハード・ロックの大名作

英ハード・ロックの名グループ、74年作2nd。英ハード・ロックの名作1stに続き、こちら2ndもずばり名作!元SECOND HANDのRob Elliott(Vo)、英ロック界の名ドラマーTony Brockが新加入。ヌケの良いハイトーンヴォイスとズシリと重いリズム隊により、サウンドはさらにエッジと厚みを増しています。スリリングかつ粘りのあるギター、英国らしい叙情性溢れるピアノ&キーボードは1stから変わらず魅力的。ハード・ロック・ファン必聴!名作です!

-

盤質:無傷/小傷

状態:良好

若干スレあり

-

-

FOGHAT / FOOL FOR THE CITY

元サヴォイ・ブラウンのメンバーらによるハードブギ・バンド、75年リリースの傑作5th!

-

廃盤、紙ジャケット仕様、ボーナス・トラック1曲、K2HDマスタリング、定価2400+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

-

-

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!