「音楽歳時記」 第四十回 5月13日 愛犬の日 文・深民淳

3度目の5月となります。毎年グチグチ言っておりますが、躑躅が嫌いです。あの赤ともピンクとも紫とも言えない花の色合いと変にくすんだ感じの葉のコントラストが最高に嫌です。目にしたくはないと思うものの、家に引きこもらない限り無理でしょう。っていうのがこれまでのパターンでしたが、今年はちょっと事情が違うみたいです。全国的に例年より早く桜が開花したしたことからも分かるように、今年の春は温暖傾向にあるが、乱高下の激しい気温の変化があるなど荒れ気味だったここのところの気候も影響しているのでしょうが、躑躅が一斉に咲かず、フライングして4月の頭には咲いてしまったものがありまして・・・。これが今週あたりには早くも萎れ始め、平年並みのタイミングで咲いた株と混じり合いなんだか汚い感じがして、余計にどよ〜んとした気分になっております。

5月13日は愛犬の日だそうです。1994年にジャパン・ケンネル・クラブが制定したそうです。同クラブの前身である全日本警備犬協会が1949年(昭和24年)のこの日設立されたのを記念しているのだそうです。子供の頃から犬も猫もいる家で育ったので犬・猫には慣れ親しんでおります。現在住んでいる家では2代目のノーフォーク・テリア、ボンゾくんと暮らしています。ボンゾ・ドッグから取ったのですが、ボンゾ・ドッグのキャラクターはブル・テリアらしいのでちょっと種類は違いますが、ボンゾくんが家にやってくる数日前奥さんの「今度の仔の名前はボンゾくんにします」という宣言で決まった経緯があります。

犬ジャケは以前やってますが、前回の時、カケレコ佐藤さんから「僕は犬といえばこれ」と推されたアンディ・ロバーツと最近ユニバーサルから紙ジャケットでまとめて再発になったAtlanta Rhythm Sectionに関して書きたいと思います。

まずはアンディ・ロバーツ。佐藤さんが言う犬ジャケットは1970年に発表された『Home Grown』。一見ボーダーコリーみたいに見えますがちょっと趣が異なるみたいです。このアルバム、カケレコで何か今まで聴いたことのないものを探すのが楽しいもんで、と言うかたで英国系のフォーク・ロック好き、アメリカものもOKでしたら、これは行けると思います。

と、持ち上げておいて話はガラリと変わります。ま、そのCD店のオススメ・コメント・カードみたいなコメントがカケレコにもあるじゃないですか。で、結構それ見て「ほほぉ、XXを思わせるサウンドですか・・・」てな感じで買っちゃうんだけど、実際に聴いてみると「これのどこがXXじゃあ!」と左目に目くじらが立つ一方、「若干トリッキーなコメントではあるが、聴こえないこともないねぇ」てな感じで右目、目尻が下がる、みたいなファジーな結果に終わる確率が僕の場合多い(あくまでも個人の感想ですからね。喰いつかないでくださいね)わけですが、このアンディ・ロバーツ『Home Grown』に関して言えば、先に挙げた条件に当てはまるのであれば、これはファジーじゃないよ、一点の曇りもないよ、鉄板だぁ。

アンディ・ロバーツはLiverpool Scene出身でこの『Home Grown』を皮切りに翌’71年には、プログレッシヴ・フォーク・ロック色が色濃くなった2nd『Nina And The Dream Tree 』を発表と同時にボブ・サージェントとの双頭バンド、Everyoneで活動。ソロでは1973年にこれもまた名盤と称される『Urban Cowboy』、『Andy Roberts & Great Stanpede』を発表。バンドの方は1973年にはニール・イネス、ロジャー・マッゴウらとGrimmsを結成ほぼ同時にイアン・マシューズとPlainsongで活動、ニューウェイヴの時代に入るとYellow Dogで活動開始するなど、大変美味しいキャリアを誇るアーティスト。

良いでしょう。カケレコのリストに載れば、新品だろうと中古だろうと気がつけば売り切れになっているだろう人気盤ばかり。Grimmsで一緒だったニール・イネスがイギリスのポップ職人だとすれば、このアンディ・ロバーツはさしづめフォーク・ロックの職人と言っても過言ではないでしょう。どこから入ってもハズレはないのですが、この犬ジャケットの1stソロ『Home Grown』でその才能は既に開花。このアーティストの美味しいところが濃縮された作品となっています。

まず、メロディメーカーとして長けているところが頼もしい。英国然とした曇り空のフォーク・ロック・サウンドに職人技のメロディラインが映える楽曲が中心ですが、オープニングがいきなりカントリー色全開、Hobo’sチューンといった雰囲気の軽快なナンバーで始まったと思ったらすぐに電化したバート・ヤンシュみたいなサイケ色も感じる英国人にしか作り得ないギター・インスト曲に繋がったり、ボードビル調のナンバーがあったり変化球の混ぜ方が巧みな上、その変化球の混合率も巧み。この人の王道とも言える曇りがちなフォーク・ロック路線の方は、トラディショナルの空気を残しながらも、当時の音楽シーンのトレンドになりつつあったプログレ的な要素もちりばめた懐の深いもので、アコースティックとエレクトリック・ギターのアンサンブルが絶妙、その上に乗るメロディも職人芸とくれば、死角を見つけるのが難しい優良盤。ソロ・デビューにして既に貫禄充分の堂々とした作品です。

Applecross

アンディ・ロバーツがらみの作品はソロもバンドも聞く価値の高い音楽性を誇っているわけですが、最近、自宅で積み上げていたCDが崩れ偶然発掘された1971年発表のEveryoneもかなりそそられる作品です。英本国でも発売されましたが、アートワーク違いのドイツ盤の方が有名なJunco Partnersのキーボード奏者兼ヴォーカリスト、ボブ・サージェントと結成したこのバンド、Junco Partnersは当時アルバムこそ1枚しか残しませんでしたが、ミッドランド・エリアのライヴ・シーンでは厚いファン層を誇るバンドとして、多くの有名アーティストのサポートとして引っ張りだこだったバンドだったそうで、オルガン入りのR&B色の強いブリティッシュ・ロック然としたサウンドの中にアメリカのフォーク・ロックからの影響もほんのり感じることのできる懐の深いサウンドが魅力のバンドでしたが、ボブ・サージェントはこのバンドでJackson Heightsの1stにも参加しているギタリスト、チャーリー・ハーコートと共にバンドの主導権を握っていた存在でした。そのフォーク・ロックにも理解があるがどちらかというとR&B色の強いボブ・サージェントとアンディ・ロバーツのコラボもかなり良い感じかと思います。

このEveryone、オリジナルのアナログ盤はカリズマ・レーベルの前身とも言えるB&Cから出ていました。アートワークが特殊で、エンジ色の見開きジャケットの表面中央に、ちょうどCDジャケットサイズくらいのジャバラ折りのブックレットが貼り付けてあるというもので、ジャバラ折りブックレットが拡がらないよう一応ストッパーの役割を果たす切込みが付いていました(現行のCDアートワークはこの中央のブックレット部分を切り抜いたようなものになっています)しかしながらこのストッパーが中途半端で、ブックレット部分が破れたり、折れたりしたものが多く中古市場で綺麗な状態のオリジナル・アナログ盤を探すのはそれなり難しい、という脱線話を挟ませていただきました。

さてそういうわけで、フォーク・ロックに対する興味・理解は共に深いが、カントリーにも片足突っ込んだロバーツとR&B、ロック色がより強いサージャントは同じものを見ていても覗き込んでいる角度が違うため、このEveryone、互いの足りない部分を補い合うような形になり、大きく引いてみればフォーク・ロック系に分類できるが、細かく見ていくと様々なジャンルと交わりを持つ、当時としてはプログレッシヴな方向性を持ったバンドでした。この2人のコラボ、派手さはありませんが、アコースティック色が強くフォークに寄っていても質感はしっかりロック。現行CDには2曲の1970年に収録されたBBC音源がボーナス・トラックとして追加されていますが内1曲はアルバム未収録曲「Trio」。追加のBBC音源は2曲ともよりロック色が強く、ソリッドな演奏ですが、この「Trio」なんかは方向性が完全にオルガン・プログレ。思い切りブリティッシュ・ロックな演奏かと思えば途中、唐突にもろにカントリーなアコースティック・ギターのソロが展開されまた元に戻ったり、一筋縄では行かない音楽性をよく表している曲かと思います。

このEveryoneでアンディ・ロバーツはR&B、ロックからの影響を受けたボブ・サージェントと組むことでブリティッシュ・ロック然としたサウンドを挑戦、ポップ職人ニール・イネス、ロジャー・マッゴウと組んだGrimmsではどこか屈折したポップ・サウンドを提示するなど、ソロとは異なるチャレンジングな姿勢を見せており、ルーツはフォーク、カントリーにあれど、そこに安住することなくシーンが刻々と変化していく当時のブリティッシュ・ロック・シーンにあって様々な可能性を模索したアーティストだったと思います。

70年代後半になるとロバーツはYellow Dogに参加するわけですが、VirginからデビューしたこのYellow Dog、荒っぽくニュー・ウェーヴに括られてしまうことが多いみたいですが、どうでしょうね。パブ・ロック隆盛からパンク・ムーヴメント隆盛を経てニュー・ウェーヴへ発展していく中で、時代の流れは読めるけど、パンクにもニュー・ウェーヴにも乗り切れず、最初のパブ・ロック時代の世界にとどまっていたバンドって結構いたと思います。Dire StraitsやSniff ‘n’ Tearsなんかはそうした世界から出てきたバンドでしょう。Yellow Dogもそうしたバンドの一つ。Foxのメンバーだったアメリカ人アーティスト、ケニー・ヤングが結成したバンドで、ロバーツの活躍はあまり目立たないのが難ですが、ケニー・ヤングもポップ職人としての才能に長けていたアーティスト故、ニュー・ウェーヴ時代を意識しながらも、ロバーツが持ち込んだフォーク・ロック体質やレゲェやプログレまで視野に入れた守備範囲の広いサウンドとこれまた屈折感のあるポップなメロディの質は高かったと思います。Virginでは2枚のアルバムを発表しており、ロバーツの持ち込んだ影響はデビュー作『Yellow Dog』のほうが色濃く出ていますが、2nd『Beware Of The Dog』もよくできたポップ・ロックに仕上がっています。乱暴な言い方してしまえば、XTCとDire Straitsの中間に位置するようなサウンドと言った感じでしょうか?

My Lady

だらだら書いてきましたが、前回の犬もの特集の後のメールのやり取りの中でカケレコ佐藤さんが思い出させてくれたアンディ・ロバーツ、久々にキャリアを追って聴き込む作業は楽しいものでした。インプットをもらってそこから聴き込んでいくというのも良いものです。

続きましてAtlanta Rhythm Sectionです。過去にはBGOから主に2 in 1の形でCD化おり、これ自体悪い出来ではなく、音質面、パッケージ周りの資料性等十分及第点に達している再発でしたが、今回のユニバーサルからの紙ジャケット再発シリーズはさらに一歩アップグレードされた感があり、音質面は特にクリアーになったという印象を持ちました。バンド名からも分かるようにサザーン・ロック系のバンドなのですが、一般的な認知度は大ヒットした「Imaginary Lover」が収録された『Champagne Jam』(1978年)あたりは知っていても、そのイメージはぼんやりしているバンドといった印象が強いのではないでしょうか?

関係ない話ですが、この頃のアメリカのバンドって、結構長い名前のバンド多かったですよね。Amazing Rhythm AcesだのThe Ozark Mountain Daredevilsとか。で、この手の長い名前バンドはほぼ例外なく今聴くと良かったりするわけです。Amazing Rhythm AcesもThe Ozark Mountain Daredevilsのオーセンティックなアメリカン・ロックとしてはかなり良いバンドですし、CD化もされているので機会があれば取り上げたいと思いますが・・・。

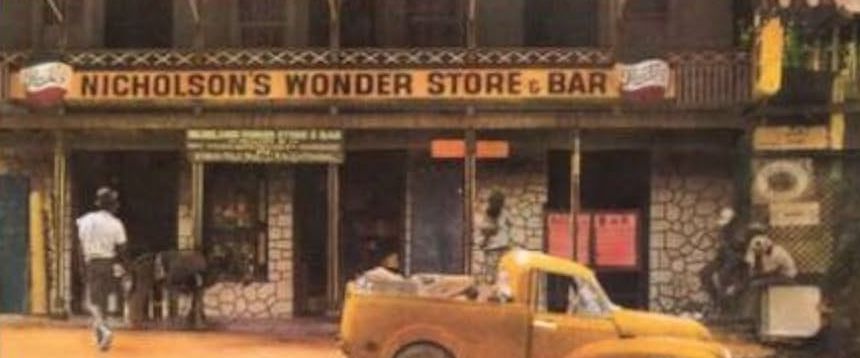

さて、Atlanta Rhythm Section。もともとは1970年にアトランタ近郊のドラヴィルに新設されたレコーディング・スタジオ、スタジオ・ワンのスタジオ付きのセッション・バンドとして元Candymanと元Classics IVのメンバーによって結成され、多くのセッションをこなすうちに連帯が生まれ、1971年にこのセッションメンによりAtlanta Rhythm Sectionは結成されました。MCA系列のDeccaと契約し1972年『Atlanta Rhythm Section』でデビューします。元がスタジオメンのバンドだけに演奏スキル、アレンジ能力には優れたものがあり、他のサザーン・ロック・バンドとはデビュー時から異なる存在でした。アメリカ、南部人のメンタリティに関しては全く見識がありませんが、様々な音楽ジャンルがありますが、サザーン・ロックはその中でもヴァリエーション豊かというか、色んなスタイルのバンドが存在します。サザーン・ロックと聞くといなたいルックスとワンパターンな音楽性みたいな印象を抱きがちですが、なかなかどうしてその懐は深かったりします。南部人、人と同じことをするのを良しとしない特性でも持っているのでしょうか?

さて、このデビュー盤。スタジオ・ミュージシャンが集まったバンドだけあり、オーセンティックで豪快なアメリカン・ロック・サウンドを根底に持ちながらも、時代の流れはレイドバックに向かいつつあり、その空気が影響したのでしょう、どこかAORのテイストを持った洗練されたイメージのロック・トラックも何曲かあり、後のブレークにつながるロック・バンドとしてのバックボーンしっかりしているけど、どこか涼感を感じるAOR路線の基盤は既に見えるのですが、多少企画倒れ感もあったりします。結局、Deccaからは2枚のアルバムを発表するも成功を収めることができず契約終了。Atlanta Rhythm Sectionは新たにポリドールと契約を交わします。ポリドールからの最初のアルバムとなった3rdアルバム『Third Annual Pipe Dream』(1974年)からは彼らの地元を題材とした「Doraville」がヒットし、アルバムもビルボードTop100に入る健闘を見せます。軽快なブギー・スタイルながらもレイドバックした雰囲気が魅力的だった「Doraville」のヒット以降、バンドはさらにレイドバックしたサウンド指向へシフト。1974年はエリック・クラプトンが『461 Ocean Boulevard』が発表した年、「Doraville」が受け入れられたことを受け、レイドバック路線へ傾倒していくのはバンドにとって必然だったと思います。

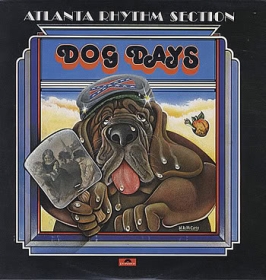

大変前置きが長くなりました。ここで犬ジャケット『Dog Days』登場です。犬種によっては汗をかく犬もいるそうですが、基本、犬は汗をかきません。この『Dog Days』のアートワークは汗だくの犬のイラストが使われていますが、まぁ、南部は犬も汗かくくらい暑いよ、ってな感じなのでしょう。今回ユニバーサルから再発された全アルバムを年代順に聴いたのですが、’70年台後半にヒット・チャートを賑わせたAtlanta Rhythm Sectionにとってこの『Dog Days』はスプリングボードとなった1枚という印象を強く受けました。南部は暑いよ〜、みたいなアートワークとは異なり、このアルバム、プロデュースが隅々まで行き届いており、AORロック路線の基盤を確立した熱気の中にも涼風が吹く、なかなか得難いサウンドが楽しめる一枚に仕上がっています。

まず、スタジオ・ミュージシャン出身バンドだけに各楽器のトーン・コントロールとスタジオでのポスト・プロダクションが巧みです。オープニングの「Crazy」は典型的なサザーン・ロックのブギー・スタイルのイントロで始まるものの歌が入ると後のTOTO等に代表されるポップで洗練されたメロディラインを持つAORロックになるという仕掛けが楽しいですし、変化球気味に入ったオープニングから一転して、今度は捻らず直球のスロー・ブギーで全編押し通す2曲目「Boogie Smoogie」との対比も絶妙。ここで注目したいのは、このオープニング2曲、結構アグレッシヴで、ギターのディストーションとかも良い感じで歪むし、音圧もしっかりしているのですが、どこかクールな印象。ポスト・プロダクションのコンプレッサー等の使い方が上手な証拠かと思います。楽器の持ち味を損なわないギリギリのところまでコンプをかけ、各楽器が暑苦しくくっつくことなくどこか隙間を作ったサウンド・プロダクションは先にも挙げた後の大ヒット曲「Imaginary Lover」等のサウンド・メイクのベースとなっています。またこのアルバムあたりから曲のコード進行がより流麗なものへ変化し始め、バックはファットなサザーン・ロックながらメロディラインはより洗練されたものになりヴォーカル・ハーモニー、コーラスはより複雑なものとなっていったのです。

Crazy

結局、セールス的にはこの『Dog Days』も続く1976年の『Red Tapes』もヒットには結びつかなかったものの、AOR化が進む全米のFM局からは注目され、ジワジワと認知度があがり、南部エリアでは集客力を持つバンドとして知られる存在となり、The Who、The Rolling Stonesといったスタジアム・クラスのバンドが南部やフロリダあたりでショウを行う時のサポート・アクトとして抜擢される機会が増え、こうした好況を受け『Red Tapes』から短いインターバルで発表された『A Rock And Roll Alternative』(1976年末)がヒットし一躍人気バンドの仲間入りを果たすのです。アルバムがヒットしたことでライヴの方も引く手数多な状態になり、1977年はライヴ三昧の年となり、翌’78年彼らの人気を決定付けた人気作『Champagne Jam』発表に至るのです。

実はAtlanta Rhythm Section、もう一枚犬ジャケットがあります。『Champagne Jam』に続き1979年に発表された『Underdog』です。メンバーのイラストの足元に顔にブチのある白い犬が描かれています。また、スタジオ・ミュージシャンが組んだバンドの中には、ライヴがイマイチというバンドもありますが、このAtlanta Rhythm Sectionはライヴ・バンドとしても非凡なものがあり、1979年に発表されたライヴ・アルバム『Are You Ready』はスタジオ・テイクよりはるかにアグレッシヴなサザーン・ロック・バンドの威厳を感じさせる圧巻の演奏が堪能できる一枚となっています。

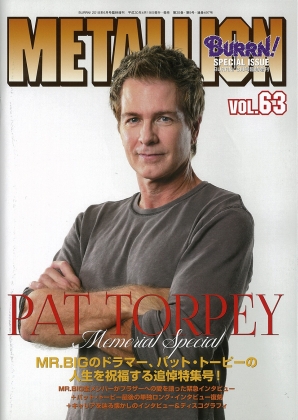

では今月の1枚を。今月は1冊ですね。この4月に発売されるBURRN!増刊号METALLION VOL.63です。2月に亡くなったMR. BIGのドラマー、パット・トーピーのメモリアル特集号で1冊まるごとパット・トーピーでまとめられています。パットの死の直後に行われたエリック・マーティン、ビリー・シーン、ポール・ギルバート、リッチー・コッツェン、マット・スターの最新インタビューや過去インタビュー・アーカイヴの再掲載など保存版としての価値の高い1冊に仕上がっています。

関連カテゴリー

第四十回 5月13日 愛犬の日

-

EVERYONE / EVERYONE

アンディ・ロバーツ率いる英ロック/フォーク・ロック・グループ、B&Cからの71年作

リヴァプール・シーンやグリムズやプレインソングでの活動でもソロでも英ロックのファンにはお馴染みのアンディ・ロバーツが、元ヤンコ・パートナーズやミック・エイブラハムズ・バンドのKey奏者ボブ・サージェントらと結成したグループ。サンディ・ロバートソンのプロデュースで録音され、アトミック・ルースターやジンハウスやハンニバルなども所属するB&Cレーベルより71年にリリースされた唯一作。2曲目「Sad」の名曲ぶりが凄い!抑制されたリズム隊とピアノが「くるぞくるぞ」と聴き手の期待を煽るタメの効いたイントロから雰囲気たっぷり。バックにはメロトロンも鳴らされ、ハイ・トーンのスモーキーなヴォーカルがエモーショナルに憂いのあるメロディを歌い上げる。リズムが走り、オルガンが鳴らされ、ピアノがジャジーなフレーズを彩ると、そこは英国ならではの翳りある世界。そこに追い打ちをかけるように鳴らさせるメロトロン!ブリティッシュ・ロック一級の名曲ですね。その他の曲も粒ぞろいで、米国憧憬の中にもフィドルが英国的な陰影を描くフォーク・ロック、ルーラルなコーラスが染みるスワンピーな曲、ペダル・スティールが美しすぎるハートウォームな曲など、英国的なメロディが堪能できます。英フォーク・ロック/SSWのファンはもちろん、ネオン・レーベルあたりのジャジーで叙情的な英ロックのファンにもたまらない名作!

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!