「音楽歳時記」 第二十一回 10月 鉄道の日 文・深民淳

明治5年9月12日、西暦では1872年10月14日に新橋・横浜間を結ぶ日本初の鉄道が開業し、1921年には鉄道開業50周年を記念して東京駅に鉄道博物館が開館したことを受け、翌1922年から鉄道記念日が制定されたそうです。現在ではJRばかりでなく全国の私鉄でこの日に前後して様々な催しが持たれています。

元々、イギリスが発祥で、それが海を渡り広い北米大陸の端と端を結ぶ交通手段としてアメリカでも発達した交通手段。ふたつのロック大国で発展したこともあり、ロックの世界でも鉄道ネタは星の数ほど転がっています。

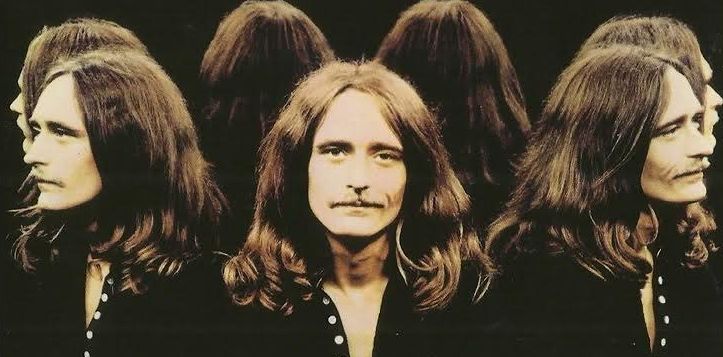

まずはパッと浮かんじゃったのがGRAND FUNK RAILROADでした。やっぱり。’60年代末から’70年代にかけて一世を風靡した当時のアメリカン・ハード・ロックの代名詞とも言えるバンドです。日本でも絶大な人気があり、1971年初来日時の後楽園球場での雨の中のコンサートは伝説となっていますし、雨がひどかったので実は演奏しておらずテープを再生していたなどという一種の都市伝説みたいな噂も残されています。上半身裸でストレートの長髪を振り乱すギター&ヴォーカルのマーク・ファーナーのステージ・アクションを初めワイルドなイメージとハードでノイジーなサウンドながらメロディはキャッチーだったこともあり、低年齢層にも受けて、かなり幅広いファン層を持ったバンドだったと思います。

楽曲自体もメロディは立っているけど演奏はシンプルだったこともあり、当時のティーン・エイジャー・バンドはこぞって「Heartbreaker」とかをコピーしていました。中学・高校時代に演奏したことあるという人いるでしょう。

GRAND FUNK RAILROADで思い出すのは、「孤独の叫び」(Inside looking Out:元はTHE ANIMALSの曲ですね)のシングルというのがありまして、2ndアルバム『Grand Funk』収録曲のカットだったのですが、この曲9分40秒ほどある長い曲だったもので、シングルの通常の回転数45回転では収まりきらないということで33 1/3回転シングルとして発売されました。裏面の「Paranoid」も7分50秒越えなので、通常A、B面合わせて6〜7分程度だったシングルの常識を考えると、コスト・パフォーマンスが高く、当時のガキどもはこぞってこのシングルを買ったものです。日本におけるハード・ロック定着に彼らが果たした役割はかなり大きかったと思います。

Inside looking Out

で、ここではGRAND FUNK RAILROADの過渡期の作品を取り上げたいと思います。初期のシンプルでひたすら突っ走るスタイルは人気を博したものの、一方ではガキ向けだの音楽性なしだの散々な言われ方をしたのもまた確か。こうした否定的な論評に正面から向き合った最初の作品がスタジオ作としては3枚目にあたる『Closer To Home』だったと思います。前2作の音楽性を継承しながらも組曲やキーボードの導入など発展性があったこと、かなりガサツで勢い命のアレンジ面が整理されたことなど、ある種のマイナー・チェンジだったものの、違いがはっきりと打ち出された作品でした。また、前2作のヒットからバンドに対する注目がピークを迎えたということもあったのでしょう、このアルバムと前後して発売された『LIVE ALBUM』(1970年)は共にアメリカだけでダブル・プラチナムを記録。

ただ、この後、ある種迷ったというか、彼らの考える本物のバンドとファンの求めるGRAND FUNK RAILROADが微妙にずれた数年間が始まります。最初は1971年の『Survival』。原始人に扮したメンバーの写真がはまりすぎでインパクトは強烈なアートワークです。長年の友好関係があり、後に正規メンバーとなるクレイグ・フロストのオルガンをフィーチュアしてよりR&B、ファンクへの傾倒を打ち出した作品であり、スタジオでのエンジニアとのやり取りもそのまま残したジャム・セッション風の作りを取り入れ、それまでのGRAND FUNK RAILROADとは違うんだ、という強いアピールを打ち出しました。曲もデイヴ・メイソンの「Feelin’ Alright」を取り上げるなど意欲的な反面、どこか踏ん切りがつかなかったのか最後にTHE ROLLING STONESの「Gimme Shelter」をこれまでのGRAND FUNK RAILROADマナーそのままで置いてあったりするところにうっすらと迷いが見えます。ただ、そんなことを考えずに頭空っぽにして聴くとヘヴィ・メタル・ファンク・R&Bといった妙に生々しくて全体のたくり回るかのサウンドは十分楽しめます。

同じく1971年発表の『E Pluribus Funk』はオリジナルLPはコインを模した銀色の円形ジャケットに包まれた特殊仕様の作品で邦題はシングル・カットされた「People, Let’s Stop the War」から『戦争をやめよう』でした。前作ののたくりフアンク・メタルはもう少し整理され直線的なヘヴィネスに修正されたものの時代の流れからはまた少し離れていった感も否めず曲の出来不出来の差も大きい作品となりました。とは言え、前作のレコーディング・セッション中に生まれたアップテンポのグルーヴ感を前面に押し出したR&Bタイプのナンバーを発展させ、後のライヴのオープニング・ナンバーとして演奏されるようになる「Footstompin’ Music」の出来は秀逸で侮れません。個人的なことを書かせていただくと、未だこの曲を聴くと血が騒ぎます。

Footstompin’ Music

アルバム・セールスはプラチナムをキープしていたもののどこか低迷感を感じていたバンドはこのアルバムを最後にプロデューサーでありGRAND FUNK RAILROADの生みの親ともいえるテリー・ナイトと縁を切り、1972年には初のセルフ・プロデュースで『Phoenix』を発表します。キーボードを全面に押し出しグルーヴ感を強く打ち出そうとした作品ながら、どこかちんまりしており、アルバムからシングル・カットされた「Rock & Roll Soul」もGRAND FUNKのヒット曲にしては押しが弱い! (第二の全盛期を迎えた時期、1975年に発売されたライヴ・アルバム『Caught In The Act』に収録されたライヴ・ヴァージョンと比べるとそこらへんがハッキリ判ります)セルフ・プロデュースに慣れていなかったというのが如実に出た作品と言って良いかと思います。とはいえこれもそのちんまり感を考えないで聴くと楽曲的にはオルガン入りハード・ロックとしては大いに楽しめる作品になっています。というわけで、バンドはこの反省を踏まえ自作ではトッド・ラングレンをプロデューサーに起用し『We’re An American Band』を発表。Grand Funkならではのアグレッシヴさと細部まで整理されたポップな側面が絶妙に溶け合ったサウンドを完成させ、第二の黄金期を迎えます。

『Survival』から『Phoenix』に至る3枚は過渡期の作品と言ったイメージが強く、確かにそれぞれ目立つ欠点があるのですが、この時期のGRAND FUNKの持つグルーヴ感というのは他では得難い独特の味わいがあり、捨てがたい魅力に溢れています。いなたいグルーヴ感なんですけどねぇ、これがハード・ロック好きには堪らないんですよね。

鉄道ものは印象的なジャケットがたくさんあり、ここでCD買っていらっしゃる方の中にも、現役もしくは元・鉄ちゃんという方も多いかと思います。僕がここに挙げるものは頭の中にパッと浮かんだものなので、目くじら立てないでくださいね。(くじらって言えばメルヴィルの「白鯨」のイラストレイテッド版が出ていますが結構凄いですね。もし知らなかったら本屋でチェックしてみてください。ここで買い物するような人なら絶対に食いつきますよ)

まず頭に浮かんだのが、フィル・マンザネラの『Diamond Head』。1975年の作品です。ご承知のように彼はROXY MUSICのギタリスト。この当時はROXYは時代の寵児でしたし、所属のEGも飛ぶ鳥を落とす勢い、ブイブイ言わせていた時代ですからゲストも豪華で聴き応えがあります。当時、このアルバム発売と前後して、昔のバンド、QUIET SUNの再結成盤が出たり、これが後にブライアン・イーノを巻き込んだ801に発展したり、結構入り組んだ構造になっておりまして、時間軸で追っていくと、この時期フィル・マンザネラの周りはやたらとリリースが多かったりします。

ROXY MUSICが一段落というか、翌1976年にはバンド休止期に入っていく時期だったこともあり、ソロ活動が活発化したのでしょう。アルバム『Diamond Head』は先に挙げたQUIET SUNのアルバムに収録されていてもおかしくない硬派のフュージョン、ジャズ・ロック的インストがあるかと思えば、ROXYのツアー・メンバーとして一緒に活動していたジョン・ウェットンとの共作で、ROXYのツアーのバック・ヴォーカル3人組SIRENSの一員だったドリーン・キャンターとウェットンの気怠いブルース・ナンバーがあったりと、かなりあっちこっちに飛んだ印象の作品なのですが、やはりこの作品の最大のフックはロバート・ワイアットが脱力系のフンワカした声と唱法でスペイン語で歌う「Frontera」につきます。QUIET SUN、801でも共に活動していたビル・マコーミックとワイアットとマンザネラの共作曲ですが、妙に頭に残るポップでいてその実、どこかねじれていて偏屈な印象もあるヘンテコ・メロディの逸品だと思います。これにスペイン語が乗っかっているので余計に国籍不明になっちゃっているんでしょうね。

Frontera

マンザネラは写真でしたがイラストで頭に浮かんだのが、THE OUTLAWSの2ndアルバム『The Ladies In Waiting』です。中古で探すとこの2ndが実は一番見つけにくい作品かもしれません。フロリダ州タンパ出身のバンドで、カテゴリー的にはサザーン・ロック、カントリー・ロックのくくりの中で語られるバンドです。1969年台後半から度々名前を変えながら活動を続け、1970年代前半に、THE ALLMAN BROTHERS BAND、LYNYRD SKYNYRDらが牽引し大きな流れとなったサザーン・ロックの波に乗り、メジャーのアリスタと契約を交わし1975年に『The Outlaws』でデビュー。全米アルバム・チャート16位まで上昇したヒット作となったこのアルバムはトリプル・リード・ギターをフィーチュアし、時に重く、時に軽快なカントリー・ロック・テイストをうまく使い分け、他のサザーン・ロック・バンドとは一線を画した土着っぽいけど、アリスタのアーティストならではの洗練されたポップ感覚も持ち合わせ今も人気の高い1枚となっています。

特にカントリー・タッチの軽快なポップ・ロック・トラック「There Goes Another Love Song」はビルボード・ホット100で34位まで上昇するヒットとなりましたし、ムーディに始まりドラマティックな展開を経てトリプル・リードが唸りを上げる超強力ギター・トラックにしてサザーン・ロック然とした大作曲「Green Grass & High Tides」(みんな間違えるんですけど『High Tide & Green Grass』はTHE ROLLING STONESのベスト盤のタイトルですね)の2曲のロック・クラシックが収録されていることもありどれか1枚となると2ndではなく、これでしょうね。この2曲は今も全米のクラシック・ロックFM局では頻繁にかかるのですが、オリジナル発売当時、日本ではアルバム2曲目の「Song For You」がよくオンエアーされていました。約3分半のコンパクトな曲で歌が入ってくると哀愁メロディのAOR調になるのですが、歌に入るまでが長い! そこまでひたすら3本のギターがギターバトルを展開という、中々レアな構成の曲で前半と後半の落差が強く印象に残っています。

さて2ndアルバムですが、フックの強い1stに比べると、小粒感は否めないちょっとこじんまりしたアルバムで、チャート的にも30位台で終わってしまった作品でした。(それでも十分にヒットなんですけどね)ただ、ジャケットは強く印象に残っています。このアルバムにはライヴの人気曲、キース・アリソン作でPAUL REVERE & THE RAIDERSでお馴染みの「Freeborn Man」のカヴァーが収録されています。ただ、先に書いたように全体の出来は小粒。この辺はメジャー・デビュー前に長いキャリアがあったバンドにありがちな、デビュー作にそこまでのキャリアでの人気曲をありったけアルバムに突っ込み、アルバム出した瞬間にツアー三昧。それが済んだら即、2ndのレコーディングという事情があったように思います。また、やはりアメリカの真ん中で売れたのでしょうね。そこはかとなくカントリー色が上昇のも特長です。

Freeborn Man

このバンド、スタジオ作もよくできていますが、やはり、叩き上げのバンドならではのライヴの魅力は捨てがたいものがあります。というわけでライヴから入るのも手かと思います。先に挙げたサザーン・ロックの鏡のような名曲「Green Grass & High Tides」も20分越え、ただでさえ強力なのに更にパワーアップした超絶ヴァージョンにグレードアップ。しかもプロデューサーでビル・シムジクが絡んでいることもありギターのドライヴ感も申し分ありません。

SAVOY BROWN『Hellbound Train』なんていうのもあります。思いっきり邪悪な雰囲気ながら、そこはかとなくコミカルでもあるジャケットです。地獄行き列車ですから。英国3大ブルース・バンドのひとつとして注目を集めましたが、’60年代後半、後にFOGHATを結成するロンサム・デイヴ、ロジャー・アール、トニー・スティーヴンスが脇を固めるようになったあたりからロック色、ブギー色を強めアメリカ市場で人気を博すようになった彼らの1972年発表作です。1970年発表の『Looking In』を最後に先のFOGHAT結成メンバーが脱退したものの、翌’71年には一人残されたオリジナル・メンバーのキム・シモンズが後に元CHICKEN SHACKのメンバー、ポール・レイモンド(後にUFOに参加)、アンディ・シルヴェスター(b)を巻き込み、復活。より、アメリカ中西部・南部で受けるソリッドなロック・スタイルを確立し、今も現役で活躍するキム・シモンズの代表曲となった「Tell Mama」をフィーチュアした『Street Corner Talking』を発表。思い切りわかりやすいブルース・ベースのブリティッシュ・ロック・スタイルを確立しヒットを記録しました。この『Hellbound Train』も前作の流れを汲んでおり、ライヴ映えしそうな曲が次々と登場しますが、タイトル曲の「Hellbound Train」は実際、後のライヴでの人気曲になります。不穏で埃っぽいムードのミッドテンポで始まり次第にテンションが高くなっていき盛り上がりを見せるのですが、9分強の楽曲は最後までどこかひんやりとした印象を残したまま終わります。何がなんでも最後に盛り上がるのではなく、アメリカ市場で勝負していてもどこかにブリティッシュのトッポさを残した演奏とプロデュースは強く印象に残ります。

Hellbound Train

サザーン・ロックものですとGRINDERSWITCHも鉄道絡みのジャケットがあります。まずは1974年発表の『Honest To Goodness』。線路の上でメンバーが鉄道工夫に扮しているジャケットです。後にALLMAN BROTHERS BANDがブレークし全盛期を迎えたキャプリコーン・レーベルから1977年に出た『Redwing』は当時国内盤も発売されたので、それなりの知名度があるバンドです。この『Honest To Goodness』は全編ブギーとストレート8のロックン・ロール満載。気持ち良く突き抜けるスライド・ギター、軽快にローリングするピアノにいかにもアメリカの真ん中あたりのロック・バンドらしいほんのりダミ声のヴォーカルと美味しい要素はきっちり押さえた良品と言って良いでしょう。音なんか全部真ん中あたりに集まっちゃって、それが良い感じで固まっちゃっているものですから、えらくタイトな印象を受けます。小粒感は否めませんが、損はさせない一枚と言えるでしょう。体がいなたいアメリカン・ロックを欲した際はぜひ思い出してください。

GRINDERSWITCHにはもう一枚鉄道絡みがあります。1980年発表の『Right On Time』です。基本的な音楽性は変わりませんが、こちらは先に取り上げたものから6年も経っていますのでサウンドはそれなりに洗練されてきて、ファンク・ロック調のナンバーまで収録されていますが、やたらと気持ちの良いギター、ピアノ・サウンドは健在でつんのめるようなロックン・ロール感覚もしっかり残されています。

鉄道絡みのバラードでパッと頭に浮かぶのが、ガイ・クラークが1975年に発表したアルバム『Old No.1』に収録されていた「Desperado Waiting for The Train」です。日本のラジオでも発売当時結構かかっていました。邦題は「汽車を待つならず者」だったかと思います。トム・ウェイツまでは行かないまでも枯れたガラガラ声とぶっきら棒な歌い方と哀愁漂うメロディの対比が印象的な名バラードです。枯れた声は嫌だな、という方はリタ・クーリッジ、1974年発表の確か4作目だったと思いますが『Fall Into Spring』に同曲のカヴァーが収録されています。

Desperado Waiting for The Train

駅も重要なモチーフですね。バンド名もそのものズバリのGRAVY TRAINのデビュー作『Gravy Train』はヒプノシス制作による廃線になった駅の写真を使ったストーリー性のあるアートワークが印象的な作品でした。フルートが入ったバンド故、昔からJETHRO TULLとの類似性が指摘されていましたが、TULLというよりこの時代のイタリアに多かったツバ吐きフルート+暑苦しい系のバンドのほうに近いような気がします。ただイタリアのバンドのような熱量はないし、ジャズ・ロックとハード・ロックの境目にポツンと立つそのサウンドは結構個性的だったと思います。ちなみにDAWNに移籍して発表した3枚目の『Second Birth』も表は銀地にロゴとレーベルロゴのみですが裏は貨車のシルエットが描かれており、これも鉄道絡みということになります。

MANの『Back In To The Future』はメンバーと家族がヴィクトリア調の格好をして駅に佇んでいる写真が使われています。ウェールズのバンドで、この駅もきっとウェールズなんでしょう。昔、ウェールズを鉄道で旅した時に田舎のほうで目にしたのはほとんどこんな感じの駅でした。1973年発表のオリジナルはLP2枚組の作品でスタジオ盤とライヴ盤の合体した作品でした。フィル・ライアンが在籍していた頃の作品で、初期のサイケデリックかつのちのジャム・バンドような感覚のサウンドからプログレッシヴなんだけどそこに蛍光性のポップ感覚が乗っかってしまったかのような不思議な感触のサウンドが満載のスタジオ・サイド。MANはちゃんと聴いたことないけどPINK FLOYDは好きという方にぜひ聴いていただきたい「C’mon」、そして後半が初期の人気曲「Spunk Box」の’73年版になっている「Jam Up Jelly Tight/Oh No Not Again (Spunk Rock ’73)」という2曲の長尺曲をフィーチュアしたサイケで混沌としたライヴ・サイド。ちょうどこの作品を境に屈折感溢れるへんてこポップの後期MANがスタートすることを考えると過渡期の作品とも言えそうです。活動期間が長いバンドなので馴染みのない人にはオリジナル活動期も最初と最後のほうサウンドが全然違うじゃんと思われてしまいがちですが、ちゃんと聴いてみると実は結構ブレてはいなかったことが分かるバンドです。本作はちょうど真ん中くらいに位置する作品で構成上昔のMANと後期MANが同居する興味深い作品と言えるでしょう。

Jam Up Jelly Tight/Oh No Not Again

最後に今月の一枚ですが、このまま鉄道つながりで行きます。駅で続けると、これが頭に浮かびます。多分普通はここには行かないでしょう。自分でも変だと思います。TEN YEARS AFTER『ROCK & ROLL MUSIC TO THE WORLD』(1972年)収録「Standing At The Station」。前後関係がうろ覚えなんですが、確か最初の来日の後発表されて2度目の来日の時の直近のスタジオ・アルバムだったと思います。評価が割れた作品でどちらかというと貶され気味だったように記憶していますが、個人的には好きです。特にこの曲はぐっと重心を下げ、決してはしゃぐことなく淡々としたバックの上をアルヴィン・リーが冷静なソロを重ねていく様がクールで気に入っています。前スタジオ作の『Space In Time』の「I‘d Like To Change The World」のようなヒット曲がなかったこと、時代的にだんだんファンから飽きられてきた時期に入っていたこともあり、あんまり評価されない作品ですが、全体を支配するどんよりした空気感はこのアルバム固有のもので、このダウナー感には強く惹かれます。オリジナル発売当時、最初に手に入れた時はあんまり好きではなく、’70年代の後半には、時代の流れの中で聴くと過去の遺物のように聴こえ、大嫌いだったのですがここ10年くらいでどんどん印象が変化ししてきて、今でもよく聴くアルバムとなっています。まぁ、これをよく聴く人間というのもあまりいないんでしょうけどね・・・。

Standing At The Station

関連カテゴリー

音楽歳時記 10月 鉄道の日

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!