「音楽歳時記」 第五十回 3月3日 ひな祭りリターンズ 文・深民淳

まだ寒い日が続きますが、2月も中旬となると確実に着実に日が長くなっているのを実感します。なんだか3日くらい前に2月の原稿書いていたように思うですが、気がつけばまた締め切りがきていました。ま、締め切りなんてものはそういうものなんでしょうね。毎回、「うぉ〜、やばいっしょ!」とか言いながら文句垂れていますが、元来、だらしない性格なので、締め切りとか生活にテンションがかかるイベントがないとドンドン落ちていきそうなので、カケレコ様には深く感謝しております。

さて、前の原稿書いたのが3日前と思うなど寝ぼけたこと言っているくらいですので、実際ボーっとしていました。3週間くらい。何も考えていませんでした。すいません。というわけで3月の定番ネタひな祭りに逃げたいと思います。最近、変な癖がつき原稿終わりから書くようになりまして・・・。この部分実は最後に書いているのですが、今月も無駄に長いです。先に言っておきます。大脱線パートがあります。

それでは、まずはクレア・トリーから行きますか。2006年にポップ系の侮れないカタログ再発ものの宝庫だったRPMからリリースされたシングル・コンピレーション『Heaven In The Sky』です。’60年代後半からイギリスの音楽シーンで活躍したシンガーですが、スタジオ・レコーディングのバック・シンガーとしての仕事が多かったようで、本人名義では60年代後半から80年代にかけて数枚のシングルをリリースしたのみだったようです。RPMからのコンピはそのシングル、EPを集めたものになります。活動自体は地味ですが、この人の声はこれを読んでいる人は間違いなく聴いたことがありますし、記憶にも残っていると確信します。Pink Floyd『Dark Side Of The Moon』収録の「Great Gig In The Sky」のスキャットをやった人です。また、Alan Parsons Project1979年発表の『Eve』でも彼女の声が聴けます。『Eve』はオリジナル発売当時女性ヴォーカリストの起用が話題となり、レスリー・ダンカンがヴォーカリストとして起用されたことは覚えている人も多いかと思いますが、2曲収録された女性ヴォーカル曲のうち「Don’t Hold Back」のリード・ヴォーカルは彼女でした。アラン・パーソンズ繋がりではありますが、彼女を起用したアラン・パーソンズにとっても「Great Gig In The Sky」における彼女のパフォーマンスって記憶に残る印象的な物だったのでしょう。どちらもさすがにこのコンピには収録されていませんが彼女がソロ名義で発表された音源は網羅されています。

先にも書いたようにシングル・コンピで楽曲が制作された年代も10年以上に離れているものもあり、作品の整合感に欠け、本人は曲も書くようですがシンガーとしてアイデンティティを築き上げた人なので、60年代末から70年代にかけてのポップ・シーンのトレンドに則ったサンシャイン・ポップス。メアリー・ホプキンが歌った「Knock Knock Who’s There」などをとりあげているところからも判るように王道のブリティッシュ・フィーメール・ポップス道を突き進んでいます。あの「Great Gig In The Sky」のアンニュイな雰囲気は微塵もなく全体的に健康的ですらあります。僕もひな祭りだしってことで久々にCD引っ張り出して聴いたのですが、予備知識無しだったらこのコンピに収録された曲から「Great Gig In The Sky」や「Don’t Hold Back」にはすぐに繋がりません。それでも敢えて引っ張り出したのは、このCD聴いていると何故かリンダ・ホイールが頭に浮かぶわけです。声質は気持ち近い感じもありますが、それほどドンズバではないし、歌い方も違う。リンダ・ホイールの方が単語がはっきり聴き取れる。相対的に考えればタイプもかなり違う。でも、ふとした瞬間に「あ、リンダ・ホイール!」となる。今でこそリンダ・ホイールは再評価されているけれど、Affinityやソロ・アルバムを出した時代には決して全国区の知名度を誇るシンガーではなかった。だからこそ、彼女のソロ・アルバムのオリジナル盤はとんでもない値段で取引されているわけです。けれどもやはり才能があったから今、再評価されその魅力が語られているのでしょう。

クレア・トリーにも同様の魅力を感じます。このコンピ自体は然もありなんのフィーメール・ポップスのオンパレードではあっても「Great Gig In The Sky」や「Don’t Hold Back」でフィーチュアされたのは決して運だけではなく、声自体に魅力があったからだと思いますね。

因みにクレア・トリーはセルジュ・ゲーンズブールの諸作品にバック・ヴォーカルとして参加しています。通好みの魅力があったんでしょう。

Knock knock, who’s there?

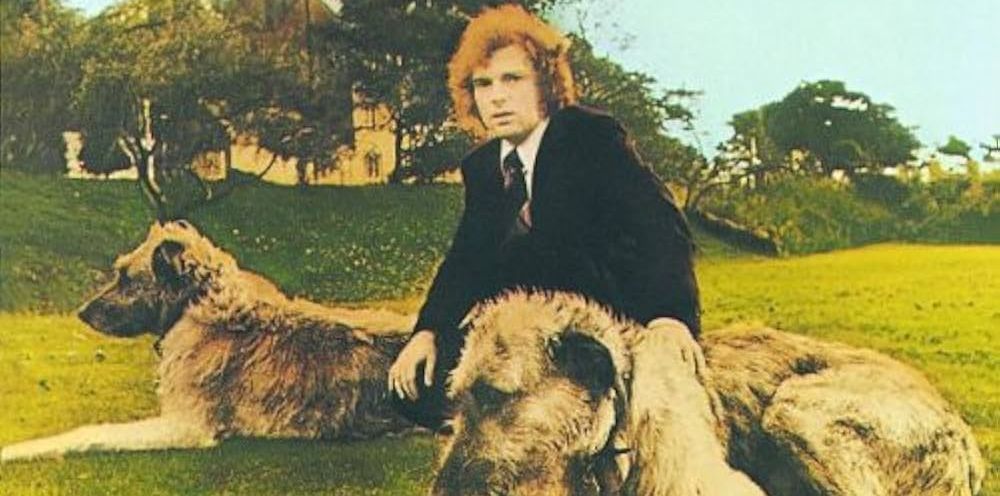

次は先に引き合いに出したリンダ・ホイール。当時の作品はもちろんAffinity時代の発掘音源なども発表され、70年代初頭の英国音楽シーン激動の時代にいくつかの断片を残して第一線を退いたアーティストの活動の実態が今ではかなり立体的にわかるようになっています。

アナログ・レア盤蒐集家にとって、ヴァーティゴ・レーベルに彼女が残したソロ・アルバムはAffinity同様女性ヴォーカリストをフィーチュアしたジャズ・ロック・バンド、Catapillaの2ndアルバム『Changes』や謎のジャズ・ロック・バンドBenなどと並び元々高いヴァーティゴ渦巻きレーベル時代のオリジナル盤の中でもトップ・クラスのプレミアがついていることでも知られています。僕も以前持っていましたが、6、7年前にDUに売却した時の買い取り価格が10万円を超えていましたから、販売価格はとんでもないことになっているかと思います。このプレミア上昇の根本原因は、需要に対し商品の絶対数が足りないこと以外何ものでもなく、オリジナル発売当時はセールス的に惨敗したことが判ります。当時、リンダ・ホイールのバックについていたプロダクションは英国ジャズ・シーンの大御所プロダクション、ロニー・スコッツ・ダイレクションで弱小プロから何とかヴァーティゴに押し込んだわけではありませんし、このソロ・アルバム『Piece Of Me』のバックを担当したのもまず、プロデューサーがロニー・スコッツ・ダイレクションの大番頭と言っても良いピート・キング(彼自身サックス奏者でもあります)。アレンジャー、キーボード兼現場監督にカール・ジェンキンス、ギターがクリス・スペディング、ベースにジェフ・クライン、ドラムはジョン・マーシャル。見事にSoft Machine人脈大集合というかなりリッチな制作陣が付いていたにもかかわらず成功を収めることができなかった背景には様々な事情があるのでしょうが、作品としての質は十分に高かっと思いますし、故にオリジナル盤にとんでもないプレミアが付いているのだと思います。

リンダ・ホイール自身がどうこう言う前にこの作品、改めて聴き、バックの演奏の凄さに驚きました。クリス・スペディングのいかにもジャズ・ロックらしいバッキング、時にはカントリー・テイストも盛り込んだ応用自在のギター・ワークは特にアナログB面収録曲(CD後半)で光りますし、ジェフ・クラインの曲によってエレクトリック、アップライト・ベースを使い分けるセンスと曲ごとにベストなトーンを供給する姿勢もしっかりと伝わってきますし、何よりもカール・ジェンキンスのアレンジが光ります。バート・バカラックばりの粋なホーン・アレンジからジャズ・ロック然としたソリッドなバンド演奏までリンダ・ホイールのヴォーカル・ワークをしっかりと支えています。

リンダ・ホイール自体は自分の声を自在にコントロールできるタイプではないようで、曲によってはちょっと苦しい場面もあるのですが、逆に自在の才能だと器用貧乏になりかねない間口の広い楽曲構成のアルバムを生硬いヴォーカル・スタイルで押し通すことで個性を主張しているように思います。

アルバムのオープニングを飾るニーナ・シモンの「Backlash Blues」を筆頭にアルバム・タイトル曲「Pieces of Me」、「Hymn to Valerie Solanas」といったアグレッシヴ・タイプの楽曲では健闘してはいるものの若干一杯一杯な感がありますし、イージー・リスニング的なジャズ・ロック・アルバムを作るのではなく、強く主張する女性ヴォーカル・ロック・アルバムを作るというしっかりしたコンセプトがあったのでしょう、演奏が歌バックのレベルではなく、思い切りヴォーカルにぶつかってくる点も歌っている本人にとってはかなりハードルが高かったと思います。しかしバラード・タイプになると状況は一変。そのどこか生硬いヴォーカル・スタイルがバラード曲が甘ったるくなったり、軽く流れるのを防ぎ、コントラストのはっきりしたものに仕上げている点、好感が持てます。

順番でいくと最初のバラード「Paper Tulips」はかなり難易度の高い曲で高音パートでは一杯一杯の部分もあるのですが、サラッと流れず、スムーズな曲調とは裏腹に一種重量感すら感じさせるヴォーカルは強く印象に残ります。また「The Ballad of Marty Mole」この曲これまで歌詞とかほとんど意識せず聴いていたのですが、子供に髪の毛をむしられた人形のリンダがモグラのモーティに助けられるというおもちゃの国のファンタジーといった内容の曲で絵本の世界を歌にしたような曲なのですが、この曲に込められた情感はやはりグッとくるものがあります。ヴォーカリストしての線はどちらかというと細めで、高音部にはわずかにヒステリックな成分が感じられる声質ながら、そのマイナス要素にしっかり向き合って逆に長所に転じさせた感強く、アーティストとしての心意気みたいなものを今回聴き直して感じました。今回のリンダ・ホイール再訪に関してはバラード・シンガーとしての良さが強く印象に残りました。なんでこれ当時売れなかったんでしょうね?

Paper Tulips

次もイギリスのシンガー。チャーリー・ドーアです。もともと演劇で身を立てることを夢見てニューカッスルの劇団に所属していて女優志望だったそうでほどなくしてロンドンに移り住み再び劇団に所属し活動している時に劇団仲間に誘われて音楽活動を開始。最初はパンケーキ・ハウスに月曜の夜出演する程度のものだったのですが、次第に注目を集めるようになり、徐々に活動の場を広げていったということ。この頃やっていたのは主にブルーグラスやヒルビリー・ミュージックで、彼女に注目が集まるようになるとオリジナル曲も演奏するようになり、バンドは彼女をメインにし、バンド名もチャーリー・ドーアズ・バック・ポケットとなり、パブ・ロック全盛時代にパブ・ロックの名物会場だったホープ&アンカー、ディングウォールズなどにも出演するようになっていき、この活動に注目したアイランズ・レーベルと1978年に契約を交わします。

イギリス人ながらカントリー系のサウンド指向が強いアーティストということでデビュー作はナッシュビルに飛び、ナッシュビルが誇るチャーリー・マッコイ、レジー・ヤングらからなるA-チームをバックに録音されたものの、イギリスに戻りアイランドに聴かせたらカントリー色が強すぎるということで、最終的にTarney-Spencer(バンド)としてブリティッシュ・ポップ・ロック、AORの名作を制作したアラン・スペンサーとブルース・ウェルチを起用し、ナッシュビル録音のマスターのうち数曲をリ・レコーディングし、このリレコ版のトラックの中の「Pilot Of The Airwaves」がヒットし、デビュー・アルバム『Where To Now』も大きな注目を集めます。そしてその『Where To Now』に続き発表されたのがここに紹介する2ndアルバム『Listen!』です。デビュー作『Where To Now』は注目を集めはしたものの、ヒット曲となった「Pilot Of The Airwaves」の勢いからすると期待外れの結果に終わり、特に本国イギリスではラジオではよくかかったもののセールスには結びつかなかったこともあり、チャーリー・ドーア本人というより、周りがアイランドとの契約を解除。新たにクリサリスと契約を結び制作された作品が『Listen!』でした。

時代的にアメリカを中心としてここ日本もそうでしたが、AOR全盛だったこともあり、この『Listen!』、絵に描いたようなAORアルバムに仕上がっています。デビュー作は先に書いたようにナッシュビル録音の部分がトゥー・マッチ・カントリーだったためイギリスでリレコしたAORマーケットでも通用するトラックに差し替えたこの路線、声質の特徴がハイトーンの伸びが素晴らしくより高音に特化したマディ・プライアーといった感じのチャーリー・ドーアの持ち味には実は適していて、ほんのりカントリー・テイストがパブ・ロック風味もうまく醸し出しており、デビュー作のセールスが悪かかったからといってアイランドを離れずそのままいたら違ったアーティスト人生があったのではないかと思うのですが、「Pilot Of The Airwaves」が様相を上回るヒットとなってしまったため周りが勘違いしたのでしょうね。アメリカでのブレークを狙いバックにTOTOを配し、思い切り大変身を遂げたサウンドで『Listen!』は世に出ました。結果は『Where To Now』を上回ることなく、彼女は音楽活動から離れ再び女優の世界に戻っていくことになります。

これ読んでいるとダメなアルバムのように感じますが、この作品だけをカットアップして眺めると、実によくできたAORアルバムなんですね。メロディラインが秀逸で捨て曲がほとんどなく、TOTOのバックも抑えるところは抑え、ロックに転じた瞬間にスティーヴ・ルカサーのギター・ソロが炸裂する様などかなりスリリングです。結局、チャーリー・ドーアの意思というより周りに振り回された数年間だったようで、このアルバムを発表後のツアーを終えると再び演劇の世界に戻り、コメディエンヌとしての才能も発揮し、モンティ・パイソンでお馴染みのエリック・アイドルの作品にも出演するなど女優としてのキャリアを重ねていくのですが、1995年にアルバム『Things Change』で音楽シーン復帰。数年に一枚ペースでアルバムを発表し、現在も現役で活動を続けています。透き通ったハイトーン・ヴォイスは歳を重ねるごとに声域狭まり、声質も低いものに変化してきましたが、デビュー前の彼女が好んでいたカントリー、フォーク的な素朴なサウンドは今も健在です。

Listen, I just Want You Tonight

カケレコのWebページで検索をかけるとケイト・ブッシュはほぼ一年中何らかの作品が引っ掛かるのですが、個人的にはアメリカのケイト・ブッシュ的位置付けにあるこの人はほとんど検索に引っ掛かりません。売る人も少なければ、買う人も少ない要はここに置いては人気薄なんでしょうね、トーリ・エイモス。

5歳にしてメリーランド州ロックビルのピーボディ音楽院の奨学生となり11歳の時にロックに興味を持ちすぎ学業が疎かになり奨学金を打ち切られる頃には作詞・作曲、パフォーマーとしてのスタートを切っていたという早熟の才能。1987年にアトランティック・レーベルからY Kant Tori Readのメンバーとしてデビュー。バンドは売れなかったが、ソロとしてそのままアトランティックと契約を続行。’91年自身のレイプ経験に基づく「Me And A Gun」が注目を集め’92年『Little Earthquake』でアルバム・デビューを飾ります。アメリカ本国は勿論、ヨーロッパでも高い評価を受け、特にイギリスでの人気は高いアーティストですね。

先行シングル「Cornflake Girl」のヒットを受け発表された2ndアルバム『Under The Pink』(94年)でアメリカでもブレーク。96年には全米アルバム・チャート2位を記録した『Boys For Pele/ボーイズ・フォー・ペレイ〜炎の女神』、98年にはこれも全米アルバム・チャート5位まで上昇した『From the Choirgirl Hotel』とヒット作を次々に発表。90年代を代表する女性シンガーとして高い評価を受けます。

今回取り上げるのは2001年発表、アトランティック・レーベルでの最後のアルバムとなった『Strange Little Girls』。男性アーティストの作詞・作曲、演奏曲を取り上げたカヴァー・アルバムです。The BeatlesからSlayerまで興味深い選曲の作品なのですが、個性が強い人なのでこれが一筋縄ではいかないインパクトの強いアルバムになっています。CDブックレットには収録曲のイメージに合わせ、12の異なるファッションに身を包んだトーリの写真がフィーチュアされており、アートワークでも艶やかな作品です。

まず、タイトル曲は12人の異なる個性を持つ女性アーティストが歌ったというコンセプトがあるため、Girlsと複数形になっていますが、「Strange Little Girl」はThe Stranglersが82年にシングルとして発表した曲。オリジナル・ヴァージョンは1990年に発表した『Greatest Hits 1977-1990』等で聴くことが出来ます。The Stranglersの持つイメージでこのトーリ・ヴァージョンを聴くと思い切りアレンジしたように思われるでしょうが、実はこの曲がこのカヴァー・アルバムの中でも最もオリジナルの雰囲気に近い楽曲だったりします。オリジナル同様、トーリ、ここでは揺れものエフェクトを掛けたエレピを弾いているのですが、オリジナルのThe Stranglersヴァージョンの方がもっと霧がかった幻想的なサウンドです。

アルバムのオープニングはVelvet Underground『Loaded』収録の「New Age」。オリジナルは内省的でなんだか消え入りそうな感じの淡々としたバラードですが、トーリ・ヴァージョンはトレモロをかけたエレピがオリジナルの雰囲気を伝えているもののもう少し、はっきりした音像になっています。続く「’97 Bonnie & Clyde」はエミネム1999年作『Slim Shady LP』収録曲。イコライジングを施したトーリのモノローグとスキャットで構成されたダークな世界。3曲めが先に書いたタイトル曲で、これに続くのがDepeche Mode『Violator』収録の「Enjoy The Silence」。元はシンセサイザーが鳴り響く分厚いサウンドですが、ここでは不安定なピアノとヴォーカル中心のエコ・アレンジ版。不安定なピアノの響きは初期Roxy Musicのキーボードの鳴りと共通するものがあります。オープニングからこの4曲めまでの曲の並べ方はもう芸術的ですね。特に2曲め「’97 Bonnie & Clyde」からタイトル曲に切り替わる瞬間は思わず息を飲みます。

Enjoy The Silence

続けましょう。続くのは、このアルバム収録曲中日本人には最も馴染み深いナンバーかと思います。10ccの「I’m Not In Love」ほとんどパーカッションとヴォーカルのみという思い切ったアレンジです。日本で人気のある曲ということで発売当時、FMでは結構かかっていました。その次が渋い選曲。Lloyd Cole & The Commotionsの『Rattlesnakes』(84年)のタイトル曲です。

それでは脱線させていただきます。僕はポリグラム・グループがユニバーサルと一緒になる前、ポリドールとフォノグラムに分かれていた頃フォノグラムの社員だったのですが、The Commotions解散後のロイド・コールのソロ・アルバム担当していたわけです。The Kinksの「Waterloo Sunset」のカヴァーもあったりしてしみじみとした好作品だったのですが、その彼が来日。東・名・阪で公演を行ったのですが、大阪・東京は良かったのですが、最終、名古屋のクアトロ公演が本人も僕も唖然とするくらいの不入りとなりまして・・・。招待客入れても30数名という寂しさで、流石にロイド本人もかなり落ち込んでしまい。なんだかなぁ、という感じだったので、今夜はもう女の子いるところでパッと盛り上がろうという話(なんでそうなったのかよく覚えていないのですが、薄い記憶を辿ると確かキャバクラ好きの社長が最終公演だったので来ていて、この不入りはマズイってことになり、本人接待と称し自分が行きたいものだからキャバクラに行くことになったように思う)になり、ロイド、僕、社長、名古屋宣伝担当の4人でキャバクラに繰り出したわけです。名古屋に住んでいるということで、宣伝担当が店探して来たんだけどね、これが最低レベルのところでさ。凄かったよ〜、もうキャバクラというより円谷怪獣大行進!ガラモンとかペギラとかレッドキングがミニスカートでお出迎えだ。盛り上がるはずがない。おまけに名古屋宣伝担当ちょっと目を離した隙に逃げやがって、社長は怪獣好きなんだかバカなんだかわからないけど、盛り上がっちゃって、ロイドも最初は戸惑っていたんだけど、だんだんと妙なシチュエーションが楽しくなって来たみたいでして・・・。それにしても怪獣大行進はマズイだろうということになり、今度は僕が名古屋のローカル・プロモーターに電話して「名古屋で一番どうかしているキャバクラどこ?」と尋ねれば、「そりゃ、錦のXXビル。ビル全部風俗だから」。そりゃ凄いってことで場所教えてもらって、行きました。で、この時点で既に時間は深夜0時を過ぎており、翌朝速い社長はフェイドアウト。僕とロイドの2人連れ。上の階程濃いということで最上階の店に行ったら満員なんで空いたら呼びに行くから一階のバーで待っていてくれってことで、ここまで来たらもう待とうということになり、1時間ほど待ってめでたく入店。妙に薄暗い店内は入った瞬間から怪しい雰囲気だったのだが、オネちゃんたちは円谷怪獣大行進よりははるかにマシだし、英語喋れる子もいてロイドもそれなりに楽しそうだったわけですよ。もう夜中の3時近くだったんだけど、黒服が来て「お時間となりましたが延長なさいますか?」ってことになり、まぁ、せっかく盛り上がって来たしあと1時間行こうかという話になり延長となりまして・・・。

そんなことしているうちに僕は小腹が減って来て、何か食べたくなり、ロイドもどうと聞いたら彼は腹減ってないということで、女の子が焼きそばくらいなら出せるよ、というので注文。めでたく焼きそばを食べ始めたら、いきなり店内がさらに暗くなり妙な照明が明滅。どうもショウタイムだったらしく、僕らの隣に座っていた女の子がいきなり立ち上がるとテーブルの上に乗ると僕が頼んだ焼きそばの上でM字開脚。ミニスカートを捲り上げると、そこに本来いらっしゃるはずの下着さんが不在。アンセンサード状態。僕もロイドもほとんど瞳孔開きっぱなしの状態となり、お願いだからすっぽんぽんで焼きそばの上で踊らないでくれ、と。まぁ、シュールな風景でした。翌日、ロイドは帰国日で朝一緒に新幹線で東京まで戻って来たのだが、車内で彼は「性風俗はイギリスもとんでもないんだけど、日本には負ける」とおっしゃる。まぁ、あの店がどうかしていたわけだけど、2人でとんでもない体験をしたという話でした。

Rattlesnakes

さて、Lloyd Cole & The Commotions版の「Rattlesnakes」は軽快なテンポが魅力なのですが、このトーリ版はアンニュイ・ムードに仕上がっています。続く「Time」はトム・ウェイツの『Rain Dogs』からクセの強い人が曲者の曲やった割には、アルバムの中でも一番真っ当な仕上がりとなっています。で、この次が問題。ニール・ヤングの「Heart Of Gold/孤独の旅路」なんですが、歌詞覚えていないとこれ全く「孤独の旅路」と認識できません。それくらい強めのアレンジ。かなり濃いカヴァー・ヴァージョンとなっています。Boomtown Ratsの「I Don’t LikeMonday/哀愁のマンデイ」はエレピ弾き語りヴァージョンで前曲とは異なりしっかりメロディラインも残されており、心ここにあらず的な歌い方も曲の歌詞の世界に合っておりかなりいい仕上がり。このアルバムの中でも個人的に好きなカヴァーです。The Beatlesの「Happiness Is A Worm Gun」は言うまでもなくホワイト・アルバム収録曲。これもかなり手を加えたアレンジでバックの演奏はかなりプログレ風というかエレピ主体のジャズ・ロック風。エイドリアン・ブリューがギターで参加しています。コラージュに使われている男性の声はブッシュ大統領親子と彼女の父エディソン・エイモスの声だそうです。続くSlayer『Reign In Blood』収録の「Raining Blood」と共に後半のクライマックスとなっているかと思います。この「Raining Blood」はかなり衝撃的。オリジナルの引き攣るスラッシュ・メタル・サウンドの影は微塵もなく、静謐なバラードに大変身。このアレンジを引き出す彼女の頭脳に畏怖の念を抱きます。

I Don’t LikeMonday

ラストはジョー・ジャクソン1982年発表の『Night And Day』からの「Real Men」。これはオリジナルの雰囲気も残した形のアレンジになっています。

12人の異なる語り部による新たな解釈というコンセプトを打ち出したアルバムでしたが、一方では一見脈略のないオリジナル・アーティストの楽曲を彼女の才能の下、一本筋の通ったトータル・アルバムに仕立て上げるというかなり難易度の高い作業に取り組みそれを成功させた点も高く評価したいですね。書いてきたようにトラック1から4までの緻密な計算、「Happiness Is A Worm Gun」から「Raining Blood」へ繋がる圧巻のクライマックスは不滅の輝きを今もたたえていると思います。

今月の1枚はかなり前にネット上のフォーク作品を紹介するブログか何かで見て気になっていて、去年、E-bayに出ていたので購入したままになっていたNew Ageの『All Around』を挙げておきます。初期Incredible Strings Bandに通じる音楽性みたいなことがそのブログには書いてありましたが、まぁ、世の中、Incredible Strings Band系と呼ばれるものの90%はアシッド感覚を履き違えたバカ・フォークでしかないわけですが、これもねぇ、送られて来たCD見た瞬間、こりゃ、失敗聴くまでもないと思い1年以上放置されていたものがたまたま目についたもので聴いて見たら、結構すごいでやんの。アメリカのバンドだそうで、このCD収録の楽曲が作られ演奏されたのは60年代後半。発掘ものらしいです。そのサウンドはまさにIncredible Strings Band系。他、Dr.Strangely Strangeの1stあたりが好きな方にはストライクな音楽性でコンガ、タブラ、ベルツリーのパーカッション群の上をヴァイオリンと虚ろなフルートが彷徨うラーガ・テイスト濃いめの仕上がり。お彼岸系フォークとしては大変よくできていると思います。軽く向こう岸に渡りたい方には強くお勧めします。

最後にもう一枚。今回、女性シンガーものを書くにあたり、自分にとって一番気持ちよく響く声を持った女性シンガーって誰だろうと真剣に考えだした結論がこちらでした。優勝は10,000Maniacsのナタリー・マーチャント。僕はモリッシーではないのでナタリー・マーチャントの声が良いです。ここでは原稿書きながら聴いていた2016年のライヴ・アルバム『Playing Favorites』を挙げておきます。彼らのお気入り曲をカヴァーしつつ「Hey Jack Kerouac」などバンドの代表曲も演奏している贅沢な作りのアルバムで、ここでカヴァーされているRoxy Musicのアルバム『Avalon』収録の「More Than This」が心地よい!オリジナルの重厚なアレンジとは異なり、シンプルなアレンジに変えられ背景が朝日の中の草原のような印象に変わっているのですが、ここに響くナタリー・マーチャントの声が至福でしたね。それでは。

More Than This

【関連記事】

「音楽歳時記」 第四十五回 10月23日 電信電話記念日 文・深民淳

音楽ライター/ディレクター深民淳によるコラム「音楽歳時記」。季節の移り変わりに合わせて作品をセレクト。毎月更新です。

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!