「音楽歳時記」第ニ回: 3月 イースターとリンジー・ディ・ポール? 文・深民淳

前回は自分といたしましては堅く書かせていただきましたので、今回は少し、飛ばさせていただきます。3月のイースターが近づいてくると、連想ゲーム式にこの話を思い出してしまうからです。ただ、全部読むと「あんた、それ、イースターと何の関係もないし!」100%突っ込まれることは必至ですので、前半はサクッとコラムの趣旨に則っていきましょう。

イースター=復活祭といえば、あの日本人から見ればなんだかけったいなイースター・エッグ探しが僕なんかは最初に頭に浮かんでしまうわけです。もう10数年前になりますが実際にイースターの時にアメリカにいてTVで各地のイースター・エッグ探しの風景が映し出されるのを見て「けったいな祭りだな〜」と思ったのが強烈な印象として残っています。実際にはキリストが亡くなった13日の金曜日から3日後復活したことを記憶するための祝祭で、必ず日曜日に祝われるのですが、春分の日の後の最初の満月直後の日曜日と定められているため、年によって日にちが変わる移動祝日となっています。(書いていて気がついたのだがよく考えると日にちの定義からして、どっちかといえば3月終わりより4月上旬になってしまう可能性の方が高いんだよね)

移動祝日なる聴き慣れない言葉が出てきたわけですが、これは今の日本の成人の日や体育の日と同じと思ってもらえば良いと思います。移動祝日といえば思い出すのがヘミングウェイの死後出版された「移動祝祭日」。ヘミングウェイ若き日のパリ時代を回想した作品ですが、この本の原題は「A Movable Feast」。僕がこの原題からパッと連想するのはイタリアのFesta Mobile。そして彼らのアルバム『Diario Viaggio Della Feata Mobile』。テクニカルでアタックの強いピアノで始まる1曲目から最後まで圧巻の作品ですが、どこかいなたいリズム・セクションとイタロ特有の熱気がどこか土着性を感じさせ、ピンと張り詰めたサウンドの中にも土の匂いを感じさせる不思議なサウンドを聴かせる好盤です。

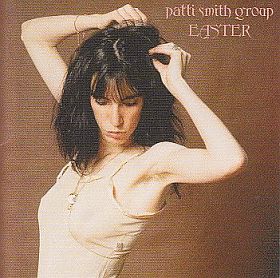

話がずれました。で、イースターといえば色んな関連曲やアルバムがあるけど、個人的にはやはり、Patti Smith Groupが1978年に発表した『Easter』が印象に残っています。ニューヨーク・アンダーグラウンドの詩人としてシーンに登場した彼女のことを最初に知ったというか、その声に触れたのがBlue Oyster Cultのライヴ・アルバム『On Your Feet Or On Your Knees』(1975)。ラストのSteppenwolfのカヴァー曲「Born To Be Wild」の冒頭で嗄れ声の雄叫びをあげる彼女の圧倒的な存在感に、なんか凄いことになりそうな予感を感じたのです。パティ・スミスは同年、折からのパンク・ロック・ムーヴメント胎動の波に乗り、デビュー作『Horses』が絶賛を持って迎えられ、一躍、NYパンク・シーンのアイコンとなりました。『Easter』は2ndアルバム『Radio Ethiopia』に続く3rdアルバムとして発表されました。ブルース・スプリングスティーンの「Because The Night」のカヴァーがシングル・チャートでも健闘し、彼女の名を一気に広めた記念すべき作品です。発売当時はレコードの時代で、発売直後の輸入盤店で壁に飾ってあるのを見た瞬間、もう何かアートワークが発するオーラのようなものに圧倒され気がつけば購入していた覚えがあります。アーティストがさらに上のステージへと上がっていく瞬間を捉えた作品として、今聴いても十分刺激的なアルバムだと思います。特にアナログだとA面の終わりに置かれたポエトリー・リーディングのナンバー「Babelogue」から「Rock N Roll Nogger」へ繋がるメドレーのとてつもないエネルギーの放射は思わず後ろに吹き飛ばされそうなくらいの迫力を持つ、「とんでもロック」として自信を持ってお勧めいたします。

さて、冒頭のイースターと関係がありそうでない、一種の笑い話に移らせていただきます。主人公はHanoi Rocksご一行と70年代英国で美人シンガーとして一世を風靡したリンジー・ディ・ポール。まず、この話をなんで僕がイースターと関連づけて、春先になると思い出しクスクス笑うかの理由を説明しておきますと、今となっては人から聴いた話なのか、本で読んだか、ネットで読んだか定かではないのですが、Mott The HoopleのCBS時代のヒット作『The Hoople』(1973年)に収録されていて、シングルカットもされた「Roll Away The Stone: 邦題=土曜日の誘惑」という曲があるのですが、この土曜日がイースター前日の土曜日というものと、どこかで目にしたわけです。アルバム引っ張りだしてきて歌詞をチェックしましたが、どうも特定できるような箇所は見つけられませんでしたが、そういう話が何かでインプットされてしまったもので、僕の中ではイースター関連の曲となってしまっています。哀愁漂うロッカ・バラード調のナンバーでイアン・ハンターがハスキーな声で歌い上げるメロディ・ラインも秀逸な名曲なのですが、この曲の途中、「今度の土曜日のロカビリー・パーティ行くのかい?」といった男女の会話が挿入されており、男性はイアン、女性の方はリンジー・ディ・ポールがしゃべっています。この曲、スタジオ・テイクは2種類あって、アルバム『The Hoople』収録ヴァージョンとベスト・アルバム『Greatest Hits』収録のヴァージョンでは語りの部分が違っていて、後者に収録されているシングル・ヴァージョンのほうがリンジーの強烈な巻き舌しゃべりがあったりしてより楽しめます。

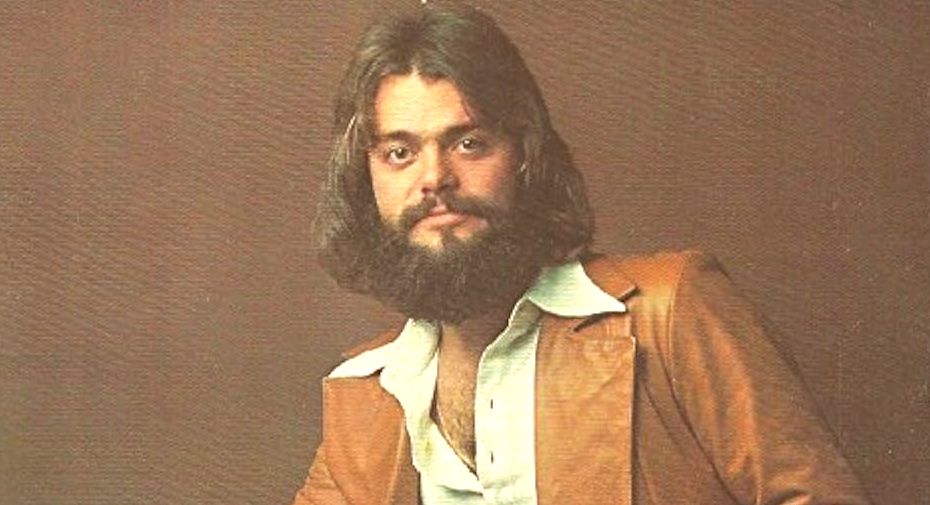

で、そのリンジー・ディ・ポールですが、これを読んでいる人に今さら説明するのもおこがましいですが、70年代前半から80年代頭くらいにかけて、英国のヒットチャートの常連だったシンガー・ソングライターで、金髪碧眼、わかりやすくかつ秀逸なメロディ、そして舌足らずで妙にセクシーな独特なヴォーカル・スタイルで、特に男子を中心に圧倒的な人気を誇った美人アーティストでした。ゴシップ面でもかのアニー・ハズラムとロイ・ウッド(髭もじゃの変人にしか見えんが・・・)を巡る女の闘い(アニーのアルバム『Annie In Wonderland』とリンジーのシングル「Ooh I Do / 恋のウー・アイ・ドゥ」はそれぞれロイ・ウッドがプロデュース)があったりと、ヒットチャートもゴシップ雑誌も席巻したアーティストだった訳です。

さて、このリンジー・ディ・ポールとHanoi Rocksがどこで繋がっているかですが、90年代の半ば、僕はマイケル・モンローの担当ディレクターをやっており、当時マイケルが結成したDemolition 23が来日した際、取材が終わった後でメンバーの宿泊していたホテルのバーでメンバーのサム・ヤッファ、ナスティ・スーサイドらと飲んでいた時のこと、何かの拍子で子供の頃の女性アイドルの話になり、リンジー・ディ・ポールの話題になったわけです。あの歌い方と、妙に半開きの唇はティーンのガキには下半身にくるとか、何とか、どうにも下品な話になった時、サムが突然、「そういえば、Hanoi Rocksの頃に俺たち、ロンドンのハイゲイトに居たことがあってさ、そこで近くにリンジー・ディ・ポールが住んでいるって聞いて、その家の場所を教えてもらった訳。ある日、酔った勢いでリンジーに会いに行こうぜ!ってことになって、夜、教えてもらった家にいったんだよ」と、とんでもないない話を語り始めたのです。「なんか灯りがついているし、こりゃ、居るなってことで酔って気が大きくなってもんだから、勝手に敷地内に忍び込んじゃったんだよ。そうしたら、見つかっちゃって大騒ぎになっちゃってさ、俺たち一目散に逃げたんだ」とのこと。僕が、それでリンジーには会えたのか?と聞くとサムは「いや、それどころじゃなかった本当に大騒ぎになって今にも警察が来そうだったから逃げるので精一杯」だったそうな。面白おかしく語るサムの隣にいた僕はその何年か前にロンドン滞在中に昼間のワイドショー的な番組にリンジーが出演しており、途中から観たので詳しい内容は判らなかったけど、どうも、女性のセルフ・ディフェンスに関してのコメンテーターとして出演しており、歌手としてよりもそっち方面のエキスパートとしてタレント活動してるみたいだよ、と教えると、一瞬の沈黙の後、サムは「それ、絶対、俺たちのせいだよ!」椅子から転げ落ちそうな勢いで大爆笑していました。サム・ヤッファの名誉のために書き添えておくと、Hanoi Rocks、Jetboy、再結成New York Dollsとバッド・ボーイズ・R&R系バンドを渡り歩いてきた彼ですが、素顔は常に穏やかで、バンドが険悪な状況に陥っていてもその穏やかさは決して失わないジェントルな男で、僕が担当してきたアーティストの中でも良い思い出をたくさん残してくれたアーティストでした。

この話、実際、彼らはリンジーを直接見ていないし、教えてもらった住所が本当にリンジーの家だったかも不明。しかもリンジーはアーティストとして多くの男性ファンがいた訳で、その中にはストーカーみたいなファンがいたことも大いにあり得る話。というわけで、Hanoi Rocksご一行が原因とは特定できないのですが、先に書いた回りくどい理由もあり、イースター近くになるとこの話を思い出してしまうのです。暗がりにあの連中がいたら女性じゃなくてもちょっと怖いしね。

最後にリンジー・ディ・ポールのアルバムに関して少し。どちらかというとシングル・ヒット中心アーティストと思われがちですが、アルバムも出来がよく、書くと長くなるので割愛しますが、どのアルバムも英国ジャズ・ロック系や著名セッション・マンがバックを担当しており、演奏は抜群の安定感がある上、セクシーさと初々しさのバランスの妙が絶妙な1st、夜のムードのしっとり系『Taste Me…Don’t Waste Me』、きらめくポップ・ワールド『Love Bomb』(このアルバムのジャケットはほとんどエロジャケ)と作品毎の色合いもはっきりしているのですが、ここでは人気に陰りが見え始めた1979年にポリドールから発売された『Tigers & Firefly』をプッシュしておきます。ルパート・ホルムズとの作業で知られ、プログレ・ファンからはアメリカのStarcastleの4thをプロデュースしてバンドをだめにしたプロデューサーとして恨まれるジェフリー・レッサーが担当したこの作品、実は過去のアルバムの良いところをバランスよく取り入れた作品で、ゆったりとした流れの中、フェアリーダストがキラキラ流れていくようなありそうでないポップ・ワールドが構築されている好盤です。

文・深民淳

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!