「音楽歳時記」 第五十二回 5月13日 愛犬の日 文・深民淳

5月です。これを書いている時点ではまだ4月ですがね。いつもなら何も考えずに書き進めますが、今年はねぇ・・・平成が終わって令和になるわけですから。天皇陛下の生前退位ということもあり、昭和から平成に変わった時と比べると雰囲気はまるで違います。昭和が終わった瞬間はコンサートやライヴ・イベントが軒並み自粛で延期・中止だらけだったものなぁ。それを考えると今回の改元はのどかな雰囲気でお祭りムードなんですが、日本って10日間も休んで良いのか? 大丈夫か? 日本滅びない? これ、空前の連休なんでしょ? 銀行のシステム・サーバーとかって10日も休むこと念頭において作られていないからまずいんじゃないとか、結構、おっかない噂も飛び交い、お祭り感半分、ハラハラ感半分状態。まぁ、ここで心配してもなんの解決にもなりゃしないんですけどね。

そういえばここ、カケハシ・レコードの連休事情はどうなんだろうと思い、トップ・ページを見るとそこには何もなし。この段階でお知らせがないということはきっと働くということなんでしょう。頑張って下さい。僕も仕事です。一緒に日本が滅びないようにがんばろう、CD売って!

え〜、ここ一ヶ月、ある出版社が出す、’70年代アメリカン・ハード・ロックを支えたアーティストたちのインタビュー集に掲載する’60〜’70年代アメリカン爆音ロック100選を書いていうことになり、ずっと’60〜’70年代にかけての爆音ロック聴き続けてきたのですが、その中で個人的に興味をもっとことをつらつらと書かせていただきます。

まず、20th Century Foxレーベル。アメリカのレーベルってTV局系、映画系が多く、前者はコロンビアやABC、後者はワーナー・ブラザース、ユニバーサルなどが有名ですが、老舗映画会社20th Century Foxも’70年代レーベル部門がありました。このレーベルって誰がA&Rやっていたのかわからないのですが、かなり個性的です。まず、カナダのジミ・ヘンドリックス、フランク・マリノのMahogany Rushはアメリカではここから出ていました。1stアルバム『Maxoon』がカナダで出た時に目をつけ契約したみたいなのですが、Mahogany Rushって1976年にメジャー、コロンビアに移籍してから発表した『Mahogany Rush IV』、『World Anthem』、『Live』あたりが一番売れていた時期という印象があります。皆さんそう思うと確信するのですが、実はチャートの記録という点ではそうじゃないみたいなんですよ。ビルボードのアルバム・チャートによると20th Century Foxから発表された2nd『Child Of The Novelty』、3rd『Strange Universe』2作品の方が、コロンビア時代のどのアルバムよりも順位が上なのです。『Child Of The Novelty』は74位、『Strange Universe』が84位。コロンビア時代で最もチャート順位が上なのは’80年発表の『What’s Next』の88位なので、チャートの記録上は20th Century Fox時代の方が好成績なのです。時期の違いなどを加味しても、これって結構意外な記録じゃないですか?

Child Of The Novelty

また、’60〜’70年代アメリカの爆音ロックを語る上で、’70年代のプログレ・ハードっていうのも重要なジャンルだったわけですが、メジャー・レーベルって’75年くらいまで、このプログレ・ハード系には冷淡な扱いなんです。StyxはRCAからA&M、Kansasはコロンビアでしょって言う方もいるかと思いますが、RCA時代のStyxは傘下のレーベルで配給がRCAだったし、Kansasもプロデューサーのドン・カーシュナーが作ったレーベルと契約していて、その配給がコロンビアでした。確かにコロンビア、RCA、キャピトル、ワーナーといった大メジャーから’75年からデビューしたプログレ・ハード系バンドは皆無ではないのですが、ヒットに結びついたようなバンドはほとんどないというのが実情だったと思います。この時期、ハード・ロック・バンドが次々とメジャーから出てくるのを考えるとやはり、商売にはなりにくいという判断があったように思います。

それが変わるのが’75年だったように思います。まず、StyxがA&Mに移籍して『Equinox』がヒット作となる。準メジャー級レーベルABCがPavlov’s Dogをデビューさせます(直後にコロンビアに移籍。そしてこのバンドはプログレどうのというより、異能ヴォーカリスト、デヴィッド・サーカンプスによる特殊ロックという見方だったように思います)。このふたつの特筆すべきリリースがあり、翌’76年になるとBoston、Kansas、Styxの三巨頭が揃う黄金時代が到来するわけです。その機運が生まれたのが’75年だったと思うのですが、20th Century Foxはこの年、Ambrosiaをデビューさせているのです。プログレ度はかなり高く、Crimson風の曲や、Nice、EL&Pを想起させるオルガン主体の楽曲がありとバラエティに富んだ作風なのですが、当時、プロモーション手段として有効なメディアとして急成長していたFM局対策なのでしょう、全曲コンパクトにまとめられていて、ダークな雰囲気ながら、FM局向きの印象的なメロディを持った「Hold On To Yesterday」を収録するなど、ファン獲得のためのプロモ・プランがしっかり練られている点が光ります。そして狙い通り「Hold On To Yesterday」はヒット曲となります。これに加え、アルバム冒頭の「Nice, Nice, Very Nice」の歌詞を『猫のゆりかご』、『スローターハウス・ファイヴ』等の著作で知られる作家・エッセイストのカート・ヴォネガットに書いてもらっているというのもポイントが高い。今も昔も新聞始め紙媒体は記事にしやすいネタを喜びますから。というわけで、このAmbrosia、大変クレバーなプロモーション展開を背景にしてデビューしているのです。20th Century Foxレーベル、今ちょっと興味あります。

Hold On To Yesterday

逆に’60〜’70年代アメリカン爆音ロック界にあって後手に回るわ、真意が見えないわと迷走状態にあったのが老舗のキャピトル。ハード・ロック・シーンにあってはStarzもParisも見事にこけさせ、プログレ・ハードの世界ではデビューさせたのがEthosですから。Ethos、カケレコ・ユーザーにとっては美味しいバンドですが、キャピトル・レーベル、’70年代半ばにこれ本気で売るつもりだったのか疑問です。彼らがキャピトルに残した2枚のオリジナル・アルバムに関しては今更僕が語る必要なないと思いますので、ここでは2000年にBlack Moon Productionsから発表された未発表音源コンピ『Relics』を紹介させてもらいます。1973年から74年にかけてのデモ・テープとライヴで構成された作品ですが、もうこの時点で完全にキャピトル時代の音楽性、完成しています。2ndアルバム『Open Up』で印象的な「Pimp City」の元になった曲もすでにこの時点では完成していますし、デモにしては完成度が高いのですが、このバンド、ツアーをやって観客を増やしてヒットに繋げようという普通の考え方がハナから通用しない雰囲気をこの時点で撒き散らしています。完全にスタジオ・バンドの音作りなのです。完成度の高い音楽を完成させるためには長時間のスタジオワークも苦にならず体質丸出し。ライヴも観客と一体化して音楽を作り上げるというより、スタジオで作り上げたサウンドを可能な限り、忠実に再現することが目標といった印象。マニアック過ぎるんですよね。ま、今となってはそのマニアックな拘りが逆に受けているわけですが・・・。

大変レアなコンピなんですが、キャピトル時代の2枚のアルバムが好きな方は気合い入れて探す価値があると思います。

といったわけで、ずっと爆音ロック聴き続けてきた一ヶ月だったので、今月はジェントル&メローなアーティストを取り上げさせていただきます。今月の記念日はと言えば・・・5月13日「愛犬の日」というのがありますね。このコラムもう4年もやっていますもんで、「愛犬の日」デジャヴ感ビシビシなんですが、構わず行きます。暦の上ではまだ4月ですが、もはや、平成ではなく令和の原稿ということで過去にやっていてもリセット。便利な世の中であります。

「愛犬の日」はジャパンケンネルクラブが1994年(平成6年)に制定したそうです。

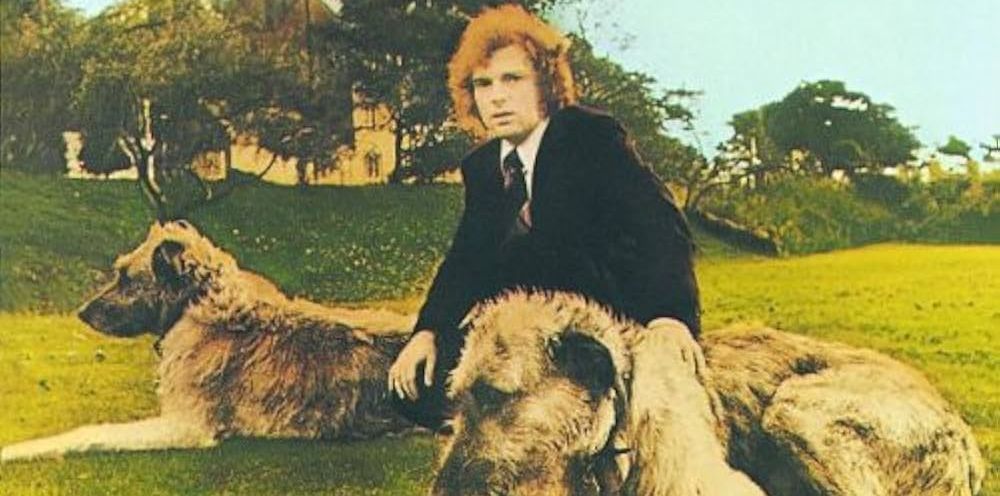

同クラブの前身である全日本警備犬協会が1949年(昭和24年)のこの日、創立されたのを記念してのことだそうです。犬好きは立ち耳派と垂れ耳派に分かれますが僕はどちらかと言えば垂れ耳派。現在の愛犬Bonzoくんもノーフォーク・テリアなので垂れ耳です。垂れ耳犬の代表格といえばやはりゴールデン・リトリーバー。ゴールデン・リトリーバーならばこれ! リヴィングストン・テイラー1980年発表『Man’s Best Friend』。一応書いておくと犬は右側の方。左はご本人様です。これもデジャヴ感ビシビシ。多分、一回取り上げている気がしていますが、大丈夫! 強引に捻じ曲げて行きますから。

まずはリヴィングストン・テイラー(1950年11月21日生まれ)の為人から行きましょう。今更説明するまでもないと思いますが、2歳上の兄はジェームス・テイラー。4男1女の5人兄弟の4番目で、テイラー兄弟、5人中4人がメジャー・レーベルからアルバムを発表しているという、アメリカ芸能界を代表する音楽一家の出です。長兄アレックスは’90年代に亡くなりましたが、ジェームス、姉のケイト、弟ヒューは存命です。兄弟の生年月日調べていて驚いたのは、リヴィングストンまでの4人は年子なんですね。弟のヒューだけ2年離れているのですが、いやいや、テイラー・ママ、アメリカの音楽界に対する貢献度高いですね。

ここに挙げた『Man’s Best Friend』は1979年のベスト・アルバム『Echoes』を除くと5作目のオリジナル・アルバムで、セールス的には1978年『Three Way Mirror』と共に彼にとってピークに当たる時期の作品で、両アルバムからそれぞれシングル・チャート30位台まで上昇するヒットも生まれています。

というわけで、今月の前半はリヴィングストン・テイラーを取り上げようと思うのですが、話が前後するとややこしいことになりますので、順を追って行きます。

リヴィングストン・テイラーのデビューは1970年。レーベルはAllman Brothers Bandも在籍したジョージア州メイコン・ベースのキャプリコーン。デビュー作のプロデュースを担当し後にブルース・スプリングスティーンを手がけるジョン・ランドウの紹介だったそうです。リヴィングストンはキャプリコーンからアルバムを3枚発表しますが、日本のアメリカン・ロック・ファン、シンガーソングライター・ファンの人気が高いのは間違いなくこの時期ですね。

ランドウが招集したピート・カー(g)をはじめとしたセッションメンがバックを務めたデビュー作『Livingston Taylor』はそのバック陣が活躍するロックン・ロール・チューンも収められていますが、全体の印象は、先にデビューを果たし当時、注目を集めていた兄ジェームスのよりもう少し朗々としたヴォーカル・スタイル、鼻にかかった感じの声で朴訥に歌い上げる内省的なフォーク・ソング中心。自身初のアルバムということもあり、初々しさというよりもおっかなびっくり歌っている印象を受けます。

Sit On Back

因みにこのアルバム。レコーディングのほとんどはキャプリコーンのお膝元であるメイコンで行われたのですが、歌入れは一部、リヴィングストンが当時住んでいたボストン、最後の仕上げはデトロイトだったそうなのですが、仕上げがデトロイトだったのは、プロデューサーのランドウがMC5のレコーディングに立ち会わなければならなかったため、MC5のレコーディングを行う傍、『Livingston Taylor』のトラックダウンを行わざるを得なかったという事情があったそうです。凄い落差ですね。

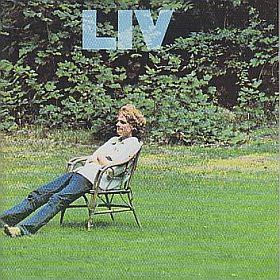

続く2ndは翌’71年発表の『Liv』。日本ではこの作品が最も人気が高いのではないかと思います。1st『Livingston Taylor』はアコースティック弾き語りに軽くバックを当てたという雰囲気でしたが、この作品は全編バンド・サウンドがフィーチュアされ、メリハリのついた作風に変化。リズム・セクションのアレンジが大幅に向上。特にベースが良い味出しています。『Livingston Taylor』もこの『Liv』もCrusaders等で活躍したメイコンきってのベースマン、ロバート・“ポップ”・ポップウェルなんですが、この『Liv』での彼の使い方はセンス良いですねぇ、今頃気づきました。半世紀近くどういう聴き方していたのでしょうかね。

リヴィングストンの歌い方も『Livingston Taylor』でのおっかなびっくり感が霧散し堂々としたものになっています。アルバムは名曲「Get Out Of Bed」からスタート。リヴィングストンのソロ・ヴォーカルから入りピアノが絡むバラードと思った瞬間、バンドがスパークし力強いR&Bサウンドに移行して行きます。兄のジェームス同様、そのキャリアを通じてR&Bへの憧憬、そこからの影響を受けているアーティストだと思うのですが、その最初の発露は本当に心に染み入る名曲でした。

オープニングの「Get Out Of Bed」が示唆しているように『Liv』は全編通してほのかにR&Bやジャズ・フュージョンの薫り漂う作品となっています。ただ、本作発表されたのは’71年。後のAOR全盛時代の煌びやかなアレンジではなく、節度ある導入がこのアルバムの価値を高めていると思います。兄のジェームス・テイラーがこうしたジャズ・フュージョン色を打ち出したサウンドに変化するのは僕の印象では、’72年発表の『One Man Dog』(あ、こっちはシェパードだけど犬つながり!)からだと思うので、兄弟揃って同じようなこと考え、サウンドを変えていったのでしょうね。

Get Out Of Bed

キャプリコーン時代最後のオリジナルとなった3rd『Over The Rainbow』は’73年発表。まず所属のキャプリコーン・レーベルの経営方針がこの時期大きく変わります。デュエイン・オールマンの死去という悲劇的な側面はありましたが、Allman Brothers Bandが大きな注目を集め、サザン・ロックにも注目が集まるようになり、風向きがロック寄りとなる中のリリースでした。バック陣はキャプリコーン、メイコン人脈のチャック・リーヴェル、トミー・タルトン(Boyer & Talton=Cowboy)らが参加していますが、本作では、ドラムにリック・マロッタ、ベースにトニー・レヴィン、マリンバ、ヴィブラフォンでマイク・マイニエリといったNY系セッションメンやニール・ラーセン(kbds)といった前2作とは系統が異なるポップ、ジャズ・フュージョンに強い面々がメイン。アコースティック・メインのフォーク色はほとんどなくなり、よりポップ色を強めたサウンドに変化しています。

『Over The Rainbow』はタイトル曲が映画『オズの魔法使い』の挿入歌として人気の高いナンバーのカヴァー。これを朴訥なポップ・フォーク風に歌ったこと。ジョージ・ハリソン作「If I Needed Someone」のカヴァーもあり、オリジナル曲もおおらかで彼らしいメロディを持った曲揃い。ということもあり、これも日本のファンには人気のある作品。ただ、アルバム全体筋が一本通っていた『Liv』と比べると小品集のイメージの強いちょっと小ぶりなイメージの作品でした。

Get Out Of Bed

漸く、『Man’s Best Friend』に繋がるAOR期に辿り着きました。『Over The Rainbow』に続く4thアルバム『3-Way Mirror』は1978年発表。時代としては、1976年発表のボズ・スキャッグス『Silk Degrees』、’77年の『Down Two Then Left』の連続ヒットでAORマーケットが拡大。そのボズのバックを務めていたTOTOがアルバムを発表する年。また’76年に数多くのヒット作を生み、隆盛を極めたハード・ロック、プログレ・ハードがピークを迎え、Aerosmithがトリを務めたカリフォルニア・ジャム2で頂点を極めるも、以降、AORに凄い勢いで取り込まれていくという転機の年でした。

今も鮮明に覚えているのですが、この『3-Way Mirror』、兄のジェームスが前年にAOR、ポップ色を強め、世界的なヒット作となった『JT』を発表していたこともあり、その弟の久々の作品ということで、結構話題になりました。AOR肯定派は「弟も良いじゃん!」と好評だったのですが、まだこの時期は根強いファンベースを誇っていたシンガーソングライター至上主義の方々にはボロカス言われておりました。

前作『Over The Rainbow』から5年ぶりとなったこの『3-Way Mirror』。長いブランクは別に音楽活動がいやになったわけでも、曲が書けなくなったわけでもなく、単に契約が取れなかっただけだったらしいのですが、個人的には『Over The Rainbow』と『3-Way Mirror』はきちんと繋がった作品だと思います。時流に合わせてAOR化したわけではなく、『Over The Rainbow』と本質は同じ、5年の間にこの手の音楽のバックトラックの作り方が大きく変化しただけ。そう思います。

AORアレンジのバックがついても彼の根がフォークの人体質はぶれていないと思いますし、再デビューに際しプロデューサーにニック・デカロを起用し、バックにリー・リトナー、ジム・ケルトナー、マイケル・ベアードといったポップ、AOR系バックのトップ・プレイヤーを配した選択も’78年という時期を考えると正しい選択だったと思います。

オープニングの「Going Around One More Time」は思い切り兄ジェームスの作風に近い曲。実際、ジェームス・テイラーは’85年発表の『That’s Why I’m Here』でこの曲をカヴァーしています。彼のシングルとして最大のヒットとなった「I Will Be In Love With You」はイントロ・クイズで冒頭の部分だけ聴かせるとChicagoの「If You Leave Me Now」と間違える人が出ること必至の似たようなイントロですが、曲全体はリヴィングストンのメロディメーカーとしての才能が光る。上質のAORナンバー。またこのアルバムでは、これまでの作品にはなかったカントリー色の強い曲が2曲収録されている点も注目を集めました。特にミッドテンポのカントリー・バラード「No Thank You Skycap」はマリア・マルダーとのデュエットが強く印象に残るナンバーです。

シンガーソングライター好きには不評を買った作品ですが、’70年代の彼の作品の中では最も意欲的で音楽的広がりも見せた作品だったと思います。

I Will Be In Love With You

『3-Way Mirror』に続き1980年に発表したのが『Man’s Best Friend』。AOR全盛期で前作からTop40ヒットが出たこともあり、所属のEpicは期待を持ったことは間違いありません。製作陣はこの作品が最も豪華です。プロデュースはジェフ・バクスターとジョン・ボイラン。バックにギター、プロデュース兼のジェフ・バクスター、ラリー・カールトン、スティーヴ・クロッパー、ベースがニール・スチューベンハウス、ドラムにジェフ・ポーカロ、ラス・カンケル、リック・スローサー、エド・グリーン、ゲスト・ヴォーカルとしてカーラ・トーマスとEaglesからドン・ヘンリー。制作費かけていますね。

肝心のアルバムの作風ですが、リヴィングストン・テイラーが21歳の時に試行錯誤を繰り返し辿り着いた『Liv』が’70年代の彼の方向性を示した作品だとすれば、この『Man’s Best Friend』は’80年代以降今日に至るまでの彼の歩んできた道の出発点になった作品ではないかと思います。彼の作品を長年追ってきた人からすれば、思い切りAOR路線となった本作と、本作以降のソニー、チェスキー・レーベルから発表した陽だまりのような暖かさを持ったしみじみ系サウンドの作品群との間には大きなギャップがあるのではないかといわれそうですが、僕は’80年代以降のリヴィングストン・テイラーはごく一般的なアメリカの家庭人の平和な日々の情景を描き出した素描のような素朴な音楽を作り続けてきたアーティストと認識していますが、この『Man’s Best Friend』の歌詞の世界、根本のメロディラインにはその素朴な音楽性の始まりが見えるのです。

このアルバム、頭3曲の掴みが見事。明るく弾けるオルガンに導かれスタートする「Redy, Set, Go」はアメリカン・フットボールの一連の動作を表す言葉で恋の始まりを描いた、高揚感溢れるナンバー。続く2曲めはOrleansのヒット曲「Dance With Me」のカヴァー。前曲の弾けるリズムから一転、しっとりとした場面に移行。これに続くのが『3-Way Mirror』収録の「I Will Be In Love With You」と並び彼の最大のヒット曲のひとつとなった「First Time Love」。どれも自然な恋愛の成り行きを描いた曲で、ごく一般的な男性の恋する気持ちを綴った組曲仕立てになっていることがわかります。

後半に収録されている「Pajamas」も平和なアメリカ人の家庭の風景を描き出した曲。元々は日本でも放映され人気を博した子供向け番組『セサミ・ストリート』で歌われた曲を集めた『In Harmony』に収録され、小さな子供が夜、お風呂に入って寝るまでの物語を描いた曲。奥さんのマギーとの共作です。リヴィングストンはこの「Pajamas」で描いた世界をさらに膨らまし、マギーとの共著という形で子供向けの物語『Pajamas』を出版します。

『Man’s Best Friend』はそのサウンドこそ、当時のトレンドに則ったAOR然としたものですが、音楽家としての視点は以降の作品にしっかりと通じています。

Redy, Set, Go

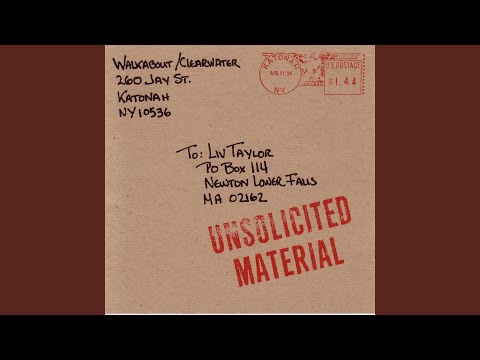

さて、今月の1枚がわりに、もう一枚彼のアルバムを紹介しておきましょう。1994年に発表された『Unsolicited Material』。ギター弾き語りによるライヴ盤です。初期楽曲から’90年代の曲までリヴィングストン・テイラーのアンソロジー・ライヴといった趣の作品です。クラブでのライヴ盤で観客とのやりとりも多く、その飾らない性格とコメディアンのような三枚目キャラも顔を出す愛すべきライヴ・アルバム。決して派手なライヴではありません。思い切りホームメイド感が漂うパフォーマンスです。アメリカのフォーク・シーンを代表し大規模なツアーを展開する兄ジェームス・テイラーのライヴと比べるとこじんまりしていますが、それでも聴いていると彼の作り出すしみじみとしたサウンドワールドに引き込まれます。

Pajamas

【関連記事】

「音楽歳時記」 第四十五回 10月23日 電信電話記念日 文・深民淳

音楽ライター/ディレクター深民淳によるコラム「音楽歳時記」。季節の移り変わりに合わせて作品をセレクト。毎月更新です。

関連カテゴリー

関連CD在庫

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!