「音楽歳時記」 第三十六回 今年は戌年でした。 文・深民淳

あと数日で年が変わります。この原稿本来は12月15日にアップされる予定でしたが、その週の初めに母が亡くなり、ちょっとバタバタしてしまい、原稿のアップを送らせていただきました。まぁ、いつも締め切りギリギリなんですが、今月はさすがに動転しまして、初の延期となりました。申し訳ありません。

2018年は戌年です。僕も60歳になるわけです。還暦ですね。あんまり実感ありませんがね・・・。というわけで犬特集でいきたいと思います。

さてと、犬ものアートワークで年賀状に使うとしたら何かなぁ、と考えていたところパッと浮かんだのがこれ!Uncle Dogの『Old Hat』。ノスタルジックで良い感じのアートワークですね。ボーダー・コリーでしょうか、この犬。このUncle Dogはカンタベリー系の名盤として今も聴き続けられている、Carol Grime & Deliveryから脱退したキャロル・グライムと元Twice As Muchのデヴィッド・スキナーが中心となって結成されたバンドです。Twice As Muchはイミディエイト・レーベルから2枚のアルバムを発表した男性二人のデュオ・グループでした。1972年サインポスト・レーベルから発表された本作は彼らの唯一作で、オリジナルのアナログは結構な高値で取引されているレア盤です。もちろんCD化されており、日本盤の紙ジャケットもありましたし、現在はイギリスのプログ・テンプルが2013年にリマスター化したものが流通しています。UKスワンプものの名作として知られる作品で、Freeのポール・コゾフ(5曲め「We Got Time」ではいかにもコゾフらしい泣きのソロを披露しています)、Pink Fairiesのポール・ルドルフ、アラン・ホワイト、デヴィッド・リンドレーといった結構豪華なゲストもセールスポイントになっています。キャロル・グライムスのヴォーカルはタイプ的にはマギー・ベルとかに近い感じでしょうか、ジャニス・ジョプリンの流れを汲むハスキーでソウルフルな唱法ですが、どことなく抑制が効いており、重すぎず軽すぎず、ファンキーだけれども、よく聴くと思い切りイギリス人気質丸出しの突き抜けないバックの演奏とのマッチングが抜群で、思い切り茶色で曇天模様の英国スワンプ・サウンドを堪能できる作品となっています。

We Got Time

マンティコアのカタログは何度も再発されているので、かなり浸透しているかと思います。Stray Dogです。テキサスのハード・ロック・トリオ、AphroditeがEL&Pのサポートを務めたことからグレッグ・レイクの目に止まり、マンティコアと契約を交わした経緯があります。レイクがプロデュースした1stアルバムはかなりカオティックなサウンドで、K2HDになろうが、SHM-CDになろうがサウンドの分離はほとんど改善されず、というかなり個性的な音像が魅力です。演奏がごっついので、それに意識が全部持っていかれるため、ほとんど気になりませんが、かなり無茶な音作りと言っていいでしょう。全体楽器群音かぶりっぱなし、演奏全体がローリングする様は強烈な印象を聴く者に与えます。特に2曲めの「Crazy」あたりはインパクトが強い! この曲、実はBloodrockが1971年に発表した『USA』に収録されています。BloodrockヴァージョンのほうはStray Dogのタメの大きなスロー・タイプのアレンジに比べ圧倒的に速く、よりロックンロールっぽいアレンジになっています。

Crazy

話が早くも脱線しましたが、本日の肝は1stではなく、2nd『While You’re Down There』のほうです。1stで提示した個性的な音作りによる分厚くヘヴィな音像は当時としてはかなり画期的で、当時、EL&Pのファンが興味を持ったかは判りませんが、ここ日本でもハード・ロック好きには好評を持って迎えられ、というか当時、結構期待されていたのよ、2ndアルバム。1stで打ち出した、のたうちまわるヘヴィネスがどう進化するのか。結果は皆さん知っての通り、ヴォーカル&ギターのティム・デュレインとキーボードのルイス・カヴァザが参加し5人編成となり、ブルース・ベースでブリティッシュ・ハード・ロックのテイストが強かったサウンドからAORテイストの強いサウンドへいきなりシフト。原因はクレジットみれば一発で分かるのですが、1stのサウンドを決定付けていたギタリストでヴォーカルも担当、ほとんどの曲を作っていたスナッフィ・ウォルデン(W.G.スナッフィ・ウォルデン)の楽曲が全9曲中2曲しか採用されず、残りは新加入のティム・デュレインの曲。舞台裏で何があったのかは良く判りませんが、オリジナル・メンバー3人は残ってはいるものの、ほとんど違うバンドになってしまったわけです。『While You’re Down There』にウォルデンが提供した曲は「I Would」と「Worldwind」の2曲。「Worldwind」はシンセサイザーをフィーチュアしたちょっとフュージョン・テイストも入ったインスト曲で、後に発表されたアーカイヴ音源等を聴くと結構早い時期から出来ていた曲のよう。もう1曲「I Would」は完全に1stの流れを汲む曲なのですが、全体のノリがハード・ロック一辺倒からAORハード路線にシフトしていたためせっかくのこの曲も、軽く仕上げられておりちょっと残念。なんだか2nd散々な感じに書かれておりますが、1stと切り離して聴くと、AORハード系としては実によくできた作品なのです。因みにこの5人編成時のライヴは『Live From The Whisky A Go Go』というタイトルで発売されており、Amazon.co.jpでダウンロードによる購入も可能です。

I Would

キーフ・ハートレーも犬絡みの作品がいくつかあります。まず、1971年発表の4thアルバム『Over Dog』。前年発表されたヒット作『The Time Is Near』に続く作品でこの『Over Dog』のプロモーションを兼ねたツアーからロンドンのマーキー・クラブで行ったフルのブラス・セクションをフィーチュアした公演がライヴ・レコーディングされ『Little Big Band』として発表されます。絶頂期の作品と言っていいでしょう。へんてこなイラストのジャケットですね。なんだか民芸品の犬みたいな感じです。キーフ・ハートレーはジョン・ロード、ロン・ウッドの兄弟アート・ウッドも在籍したThe Artwoodsからジョン・メイオールのバンドを経て自身のバンドを率いるようになった人で、ドラム・ヘッドを強く張らず、若干ゆるめのチューニングにしておりかなり個性的なドラム・サウンドが特徴だったドラマーです。

『Over Dog』は先にも書いたようにバンド活動が軌道に乗っていた時期の作品で、ミラー・アンダーソンのヴォーカル、ギターも好調。R&Bテイストの強いブラス入りジャズ・ロックの名作といっても良いかと思います。

Over Dog

もうひとつはDog Soldier。アートワークは犬出てきませんがね。キーフ・ハートレーのバンドから脱退しソロへと転じたミラー・アンダーソンが再びキーフ・ハートレーと組んだバンドでした。キーフ・ハートレー・バンドからブラスを抜いて、よりR&B、ソウル寄りに傾いたバンドで、ほんのりAORテイストも感じることのできるサウンドはロックの最大マーケットであるアメリカのFM局でのオンエアーを念頭に置いたサウンド指向だったのでしょう。

当時、リアルタイムでこのアルバムを買った時の印象は、「なんだか古臭い」というものでした。1975年は微妙な時期だったように思います。ハード・ロックもプログレもジャズ・ロックも全部ひっくるめて過渡期だったように思えるわけです。こうした状況はこのDog Soldierを含む、英国のブルース、ジャズ・ロック・シーンから登場したアーティストの一連の動きの中にも表れていると思います。まず、ミラー・アンダーソン。このDog Soldierに至る前年彼が参加したのが、Savoy Brown。アンダーソンのSavoy Brown参加の経緯はブリティッシュ・ブルース・ロックの大御所Chicken Shackの衰退に端を発しています。1973年発表の今は名盤、当時はあまり売れなかった『Imagination Lady』発表した後、再びハード・ロック路線からブルース色強めの『Unlucky Boy』を発表するも状況はジリ貧状態となり、Chicken Shackは当時人気のあったドイツのみで発売されたライヴ・アルバム『Goodbye Chicken Shack』(のちに日本でも発売された)発表後活動休止状態となります。’74年にスタン・ウェッブは同じく過渡期にあったSavoy Brownのキム・シモンズからのオファーを受け、更にミラー・アンダーソンを加えたトリプル・ギター編成のSavoy Brownが完成します。このオールスターSavoy Brownは話題にはなったものの、セールス的にはやはりパッとせず、スタン・ウェッブは元Broncoのロビー・ブラント、ミラー・アンダーソンを誘いBroken Glassを結成。色々な説があると思いますが、この’75年あたりって昔の名前ではもう通用しなくなっていた時期なのではないかと思うわけです。’60年代から活躍していたミュージシャンにとっては、厳しい時代だったのではないでしょうか?ミラー・アンダーソンなどはBroken GlassにもDog Soldierにも名を連ねていますし、どちらもライヴ活動には恵まれず、アルバム1枚で消えてしまいます。

ただ、当時は古臭い感じがしたDog Soldierですが、今聴き直すとR&B寄りのミッドテンポ主体のサウンドはKeef Hartley Bandとは明らかに違うどこかアメリカン・テイストが入り込んだクラシック・ロック・サウンドで逆に今だからこそ刺さる曲が目白押しと感じましたね。特に現行盤にはアルバムの最後に収録されており、ミラー・アンダーソンのソウルフルなヴォーカルが光る「Look Like Rain」のファースト・ヴァージョンがボーナストラックとして追加収録されており、これがLPに収録された完成ヴァージョンと比べると、同じR&Bベースでももっと無骨でブリティッシュ然としたサウンドだったことが分かり、そういうのを聴いてしまうと余計やりにくい時代だったのだなぁ、と思ってしまうわけですが・・・。

Giving As Good As You Get

狼は犬ではないワケですが、同類ということでダリル・ウェイのWolf。1stのなんのヒネリもない狼の写真そのまま使ったジャケットが良いかと思います。Curved Airを抜けた後、1973年にデビューしたバンドですね。スター・プレイヤー、ダリル・ウェイが結成したということもあり、発売当時から日本でも人気がありましたし、プログレ系名盤リストにも名を連ねる作品でもありますから、今更僕がどうのこうのという作品ではないのですが、久々に聴き直したら面白かったので取り上げます。

プログレというより、ブラスなしのジャズ・ロックにフォークの歌メロ乗っけたみたいに聴こえました。加えて、スタジオのエフェクト等はしっかり使っているのですが、にも関わらずバンドを素のまま録音しちゃったかのようなものすごくストレートなサウンドが妙に新鮮です。シンセサイザーなんかはコンソールにダイレクトに接続されますが、ドラムやギターなんかはブースで鳴らして録っているのでしょうね、しっかり空気感が残っており、録音自体もすごくしっかりしており好感が持てます。ギターに後にSoft Machineに加入するジョン・エサリッジ、ドラムにこの後Marillionで活躍するイアン・モズレーといった好プレイヤー揃いで演奏が安定しているというのもあるのでしょうが、かなり良い感じのサウンドです。

演奏はかなりレベルが高いのですが、一方では曲がどこか振り切っていない、突き抜けないメロディのオンパレード。しかし、どこか親しみやすさがある。しかもそれを歌うヴォーカルがまた、英国のバンドにしか醸し出せない曇天ムードを大量投入してくれたおかげで、もう思い切り聴き手を選ぶ音楽に仕上がっちゃったんだけど、その甲斐あって今も聴き続けられる作品になった、そんな印象も受けます。リアル・タイムで聴いていますから、僕は40年以上聴いていた訳ですが、これまであんまり良い印象を抱いていなかった作品でしたが、いや、この半端さは新鮮! しかもこれは安易に薦めてもOKな保険付きアルバム。「McDonald’s Lament(悲しみのマクドナルド)」のオリジナルはここに収録なのだ。名曲強し!

McDonald’s Lament

犬ジャケと言いますと、下半身犬化しているデヴィッド・ボウイの『Diamond Dogs』、良い感じでダレているエリック・クラプトン『There’s One In Every Crowd』などがパッと浮かんできますが、こんなのもあります。ドゥイージル&アーメット・ザッパ兄弟のZが1996年に発表した『Music For Pets』。Zのヒット作『Shampoo Horn』はドゥイージルとアーメットがシャンプーで固めた髪をツノのように尖らせた写真でしたが、これはその続編でご覧のようにワンコたちがザッパ兄弟の代わりにモデルを務めています。ドゥイージルは父フランク・ザッパの後継者にして研究家であり一方ではアメリカン・パワー・ポップの影響、XTC等に代表されるイギリスのニューウェーヴ・サウンドの影響を受けており、屈折度は高いけど明るくハードにドライヴするサウンドが魅力ですが、このZでも弾ける’90年代ハード・サウンドが楽しめます。かなり綿密なアレンジがなされた曲とこの曲絶対思いつき、勢いで書いた曲と断言できる曲が違和感なく同居しているところに彼のキャラの強さが出ているかと思います。

Music For Pets

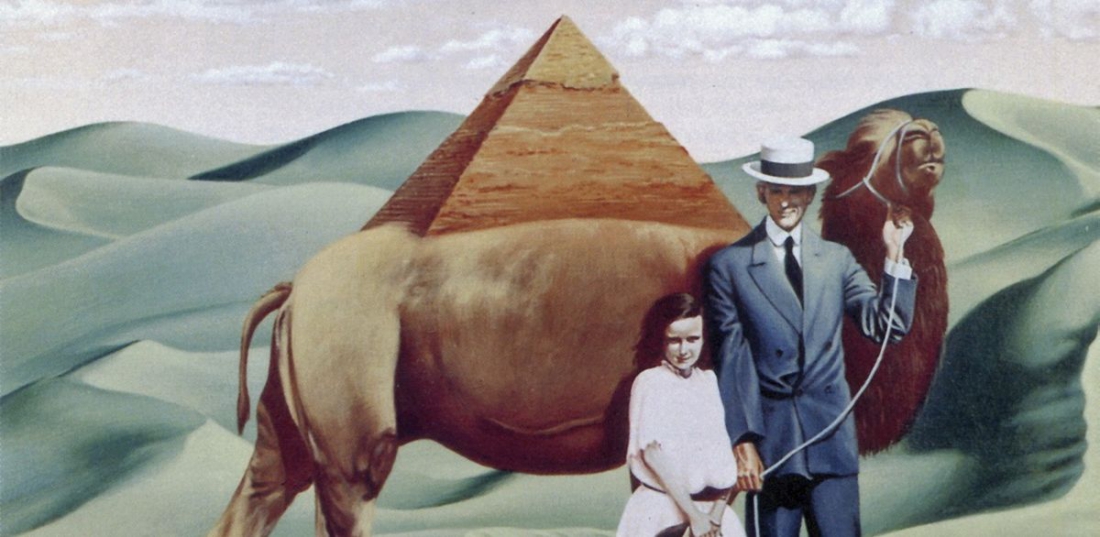

続いてはFleetwood Mac。1stアルバムの方ではなく『Kiln House』(1970年)です。犬いたっけ?と思う方多いかと。犬います。二人の子供の後ろです。これケアーン・テリアだと思います。2010年に亡くなったうちの先代の犬がケアーン・テリアだったのですが、この後ろ姿にそっくりでした。まぁ、犬はちょっと小さく描かれているのですが、このイラストを描いたのはクリスティン・マクビー(パーフェクト)だったということで取り上げました。クリスティン・マクビーもメンバーだったかのような錯覚を覚えますが、このアルバムではまだヴォーカル参加で、メンバーではありません。ジェレミー・スペンサーが参加した最後のアルバムであり、次作『Future Games』から始まるボブ・ウェルチ&ダニー・カーワン時代への橋渡し役となった作品でもあります。自身のソロも含めブルースから離れ、’50年代のロックンロールへの傾倒を深めていくジェレミー・スペンサーに対し、ピーター・グリーン脱退のプレッシャーに押しつぶされそうになりながら才能を開花させていくダニー・カーワンのバンドに対する温度差が激しく、オールディーズ風の曲と後のFleetwood Macの中核をなすカーワンのらしい曲が同居する作りになっています。カーワン作の楽曲はどれも良い出来ですが、特にFleetwood Mac名物、インスト曲の本作用として書かれた「Earl Grey」、白熱のインスト・パートに燃える「Tell Me All The Things You Do」、人気曲「Station Man」の3曲は聴く価値大いにありと思っております。「Station Man」は後にボブ・ウェルチも脱退し、リンジー・バッキンガム、スティーヴィー・ニックスが参加した直後のツアーではセットリストに復活し、リンジー&スティーヴィーによるライヴ・ヴァージョンもあります。FM放送音源を基にしたブートレグが昔から有名で、最近ではFM放送音源から作られたライヴ・アルバムが数多くリリースされていますし、Fkeetowood MacのFM音源も結構出ていたように思いますので、このリンジー&スティーヴィー・ヴァージョンの「Station Man」も作品化されていると思います。多分・・・。

Station Man

Little Featのコンピレーション盤『Hoy Hoy』ではシェパードに鹿のツノが生えた鹿犬が描かれていますな。あ、Little FeatだからこのイラストはNeon Parkが描いたやつだねぇ。Nazarethの『Hair Of The Dog』なんていうのもあるし2011年にはドーベルマンのコミック風イラストを使った『Big Dogz』も出しています。ポール・ギルバートの『Flying Dog』。ヴィニーくん。死んじゃったねぇ。犬の寿命は短いよなぁ。ポール・マッカートニーがアビー・ロードの横断歩道で犬に引っ張られている『Paul Is Live』というのもありますね。Pavlov’s Dog『Pampered Menial』定番商品ですね。Phish『The Story Of The Ghost』は犬のお化け。リック・スプリングフィールドは犬のコスプレ専門。Bob Weir & Rat Dog『Evening Moods』は小さい犬。チワワでしょうか? お、ヴァン・モリソン『Veedon Fleece』の二匹は逆にでかいなぁ。

デイヴ・カズンズ及びStrawbs周りも結構犬ものがあります。1972年に発表されたデイヴ・カズンズの1stソロ『Two Weeks Last Summer』。このアルバムに収録されていた「Blue Angel」のセルフ・カヴァーをタイトルにした2003年の『Blue Angel』。Strawbsでは2009年の『Dancing To The Devil’s Beat』が犬ものです。デイヴ・カズンズはフォークとプログレの中間点に早い時期から根を下ろし活動してきたベテランですがStrawbs名義の『Dancing To The Devil’s Beat』を聴いていると、全くブレていませんね。サウンドの作りは若干モダンになってはいますが、’70年代初頭から全くブレがないというのは凄いですね。ちなみに「Blue Angel」はプログレ・フォーク泣きの名曲ですので是非、初出の『Two Weeks Last Summer』ヴァージョンを聴いていただきたいと思う次第です。2003年のセルフ・カヴァー・ヴァージョンは時代を反映しているのでしょうか、よりソリッドなアレンジになっています。

今月の1枚というか今回は1セットでありますが、年末に大変な労作が発売されました。ディスクユニオンDIWから発売された『One Step Festival』の21枚組ボックス・セットです。過去3枚組のコンピで発売されたことがありますが、これも2000年代になってすぐのことで、廃盤になって久しく、中古市場では結構な高値で取引されていましたが、今回は枚数的には7倍のヴォリュームで、フェスに出演した全41アーティスト中37組を収録。うち30組がそのセットをほぼ全編収録という、過去最高の拡張ヴァージョンでの再登場となりました。Yoko Ono & Plastic Ono Super Band、Carol等権利関係で収録不可だったバンドもありますが、40年以上の時を経てフェスの全体像が明らかになりました。過去に発売された3枚組版も今回のボックスもマスター・テープはフェスのPAを担当したギンガムが記録用にオープン・リールで録音していたものを元にしています。このオープン・リールを2017リマスタリングしての発売だそうです。カセットではなくオープン・リールで回していたというのが大きく、音質はPAダイレクトのものではあるけども、リマスター作業の甲斐あって全体ストレスなく聴けるこの時代の記録音源としてはかなりレベルの高いものに仕上がっています。ボックス添付のブックレットを読むと四人囃子はボード音源ではなくエアー音源だそうですが、こちらも良く録れておりあまり違和感はありません。’70年代前半のサウンドボード・ダイレクト音源として有名なのものにKing Crimsonの『Earthbound』がありますが、それと比べると圧倒的にこちらのほうが自然な音質で全体の空気感もはるかに良い感じです。

収録37アーティスト。しかもかなり多岐にわたっていることもあり、どこに食いつくかは聴く人それぞれだと思いますが、僕がまず食いついたのは、トランザム。Flower Travellin’ Bandの石間秀樹、篠原信彦、新六文銭からチト河内、後藤次利が合流し、トメ北川も参加した当時流行りのスーパーバンドでした。要するにはハプニングス・フォーとFlower Travellin’ Bandの合体だったわけです。当時、トランザムは積極的にライヴ活動を行っていたのでしょうかね、僕自身3回ほどライヴを観ているのですが、当時の感覚では地味なジャズ・ロックという印象が強くレコードを買うまでには至らなかったのですが、その後、ジャズ・ロック系サウンドにのめり込んだ時期に後追いで結構高い金出し中古でLPを買ったバンドでした。今回のボックスには3曲収録されており、どれも10分越えの長尺曲なのでこのバンドのライヴ・パフォーマンスの傾向がはっきりと見えるのが嬉しいですね。ジャム・セッションから発展させ曲を仕上げていくバンドだったことがはっきり見て取れますし、ジャムの延長故、スピーディな曲展開とは無縁のバンドなのですが、ポテンシャルは高く、個人的には貴重な発掘音源でした。

エディ播&オリエント・エクスプレスのブラス・ロック色を強く打ち出したR&B系サウンド、アイ高野を擁したGodiego前夜のミッキー吉野グループのもう少しコンテンポラリー・ソウル寄り、フュージョンからの影響も見て取れるサウンドもこの時期の日本のジャズ・ロック・シーンの貴重な資料として高く評価したいですね。

他にもクリエイション、外道、加藤和彦&サディスティック・ミカ・バンド、イエロー、サンハウス、はちみつぱい、センチメンタル・シティ・ロマンス、つのだ☆ひろ&スペース・バンド、ダウンタウン・ブギウギ・バンド、あんぜんBAND、上田正樹&サウス・トゥ・サウス、ウェストロード・ブルース・バンド、沢田研二&井上尭之バンドなど’70年代前半から半ばの日本のロック・シーンを牽引したバンドが一堂に会した歴史的なフェスティヴァルでした。以前、同じくディスクユニオンから出たはちみつぱいのボックス同様、ユニオンものは結構足が早いので気になる方は早めの対応が吉かと思います。北中正和さん監修のブックレットも充実しており、気合い充実のボックスセットになっていると思います。まぁ、人によっては何が足りないだのこれが嫌だとかあるかもしれませんが、僕は素直に楽しめ、かつ大変勉強になりました。それでは。

関連カテゴリー

第三十六回 今年は戌年でした。

-

DARRYL WAY’S WOLF / CANIS LUPUS

73年作、ヴァイオリンがこれでもかとむせび泣く大名曲「悲しみのマクドナルド」収録の1st

元CURVED AIRのDarryl Way(vln)がJohn Etheridge(g)などと結成したグループ。Ian McDonaldがプロデュースした73年のデビュー作。格調高くリリカルなメロディ、叙情性溢れるヴァイオリンが魅力的な英国的な陰影に溢れた流れるような佳曲ぞろい。特に最終曲「悲しみのマクドナルド」は、Darrylのヴァイオリンがこれでもかとむせび泣く美しすぎる名曲。対照的に、「Cadenza」など、ヴァイオリンとギターの知的でテクニカルなバトルも聴きどころです。

-

紙ジャケット仕様、デジタル・リマスター、定価2039+税

盤質:全面に多数傷

状態:良好

帯有

帯中央部分に目立つ色褪せあり、ジャケット上部若干色褪せあり

-

UNCLE DOG / OLD HAT

デリヴァリーで活躍したキャロル・グライムスを中心とする英ロック・グループ、72年作、ブリティッシュ・スワンプの傑作!

「イギリスのジャニス・ジョップリン」との異名を持つ女性シンガー、キャロル・グライムズを中心とする正統派ブリッティッシュ・ロック・グループ。72年の唯一作。アベレージ・ホワイト・バンドのホーン・セクションや元フリーのポール・ゴゾフ、ザ・フーとの共演で有名なラビット他をゲストに迎えたUKスワンプ・ロックの傑作。

-

VSCD6077(BIGPINK766)(BIG PINK)

紙ジャケット仕様、英文ライナー付仕様、定価2700+税

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯有

-

VSCD6077(BIGPINK766)(BIG PINK)

紙ジャケット仕様、英文ライナー付仕様、定価2700+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

-

-

KEEF HARTLEY BAND / OVERDOG

元ブルースブレイカーズのキーフ・ハートレイが結成したグループ、Mick Weaver参加の4th

ジョン・メイオール率いるブルースブレイカーズを経て、キーフ・ハートレイが結成したグループ。71年作4th。前作と同じく、ヴォーカル&ギターのミラー・アンダーソンがほとんどの曲を作曲。彼がつむぐ叙情美豊かなメロディと憂いたっぷりのエモーショナル&ソウルフルなヴォーカル、そしてメロウなギターを中心に、本作より正式加入したミック・ウィーヴァーのファンキーなオルガン、ヘンリー・ローザーが抜けた結果か高らかに炸裂するホーンを伴った、グルーヴィー&ファンキーなサウンドが印象的。BS&Tやシカゴに負けない逞しさとともに、英国叙情に溢れた佳曲ぞろい。英国ロックの深い森の奥から静かに立ち上るような幻想的なアコースティック・ナンバーも出色です。ブルース・ロックからブラス・ロックへと愚直に黒人ルーツ・ミュージック探求をひた走るバンドのストイックさに胸が熱くなる名作。すべての曲がもうカッコ良すぎ!

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!