「音楽歳時記」 第三十五回 クリスマスなんで気合い入れました! 文・深民淳

クリスマス・シーズンです。これに乗らない手はないでしょう。おぢさんは既に前期高齢者と言っても良い年齢ですので、クリスマスゆうたら、ビング・クロスビーの「White Christmas」やらフランク・シナトラだのが即、頭に浮かびます。まったくイマジネーションに欠けております。どっちも良いんですけど、そこに頼っては行き着く先はアルツハイマーじゃないのか?という恐怖が頭をよぎりますね。というわけで、部屋中本気で捜索しました。今月は久しぶりに汗かきました。しかし、汗かきながら捜索した成果は確実にあった! クリスマス・アルバム思ったよりも多く見つかりました。半分くらいは完全に忘れていました。この人たちも出しておったか、という感慨よりも、おぢさんは何を思ってこれを買ったのか?という、なにもそこまでというものが結構ありましたぜ。というわけで、2017年11月13日(月)段階で自宅にあったここに掲載しても大丈夫であろうクリスマス・アルバム、ノンストップでご紹介しましょう。

アメリカン・ロック編

その1:The Marshall Tucker Band 『Carolina Christmas』

サザーン・ロック系の名物バンドですね。お馴染みです。’70年代にアメリカでブイブイ言わせていた頃は、The Allman Brothers BandやLynyrd Skynyrdに押され気味で日本では、イマイチ人気薄でした。カントリー寄りのサウンドが当時の日本のマーケットに馴染まなかったというのがあったかと思います。2005年に出た本作も豪快なサザーン・ロック・クリスマスというより、ほんわかカントリー味のまったり系クリスマス・アルバムに仕上げております。どっちかというとアコースティック色強めで、定番の「White Christmas」、「Jingle Bells」、「Silent Night」なんかを変にアレンジせず実直に演奏しています。このバンド、サザーン・ロック系にしては珍しくフルートが結構フィーチュアされていましたが、ここでも「Snowfall In Georgia」で良い感じでフルート&ギターがロールするナンバーを収録しています。

その2:Lynyrd Skynyrd 『Christmas Time Again』

Lynyrd Skynyrdも出しています。時期的には『Edge Of Forever』あたりの作品です。先のThe Marshall Tucker Bandのまったり感と比べると、ロック度は急上昇。ギターのオヴァードライヴ感なんかはこちらの方がはるかに上ですね。「Rudolph The Red-Nosed Reindeer」(赤鼻のトナカイ)といったクリスマス定番曲もやっていますが、どちらかというとブギー、シャッフル系のオリジナル・クリスマス・ソングの中にピアノやクラシック・ギターの美しい調べをフィーチュアした「Greensleeves」、「Classical Christmas」うまく挟み込んでメリハリをつけております。オープニングの「Santa’s Messin’ With The Kid」はLynyrdというよりCanned Heatみたいだなぁ、って感じですがね。それとLynyrdの兄弟バンドともいえる38 Specialもほぼ同じ時期にクリスマス・アルバムを出しているようで、2002年にはBMGのスペシャル・プロダクツ(特販ルート)から両バンドのクリスマス・ソングをコンパイルしたものも出ています。

その3:Canned Heat 『Christmas Album』

そのCanned Heatもやはり出していました。ただ、先の2組がホリデイ・アルバム然とした作りになっているのに対し、Canned Heatはまったくブレませんでした、と言いますか、所々に顔を覗かせるクリマス・ソングの断片がないとあんまりクリスマス・アルバムっぽく聴こえない仕様になっています。唯一、それっぽいのは2曲めの「The Christmas Song」でいきなりアメリカのアニメ・キャラクター、チップマンクスが歌い出し、こらこらちょっと待て、という感じでブギーになるという掛け合い漫才的な展開が用意されており、この辺変化球になっていますが、全体はいつも通りのCanned Heatサウンドでぶっちぎる、ある意味乱暴なクリスマス・アルバムと言えましょう。CD化されたのは2007年のようですが、その前にどうもアナログで出ていたよう。アナログ盤持っていないのではっきりとは判りませんが・・・。

その4:The Carpenters 『Christmas Portrait』

アメリカのアーティストによるクリスマス・アルバムのど定番The Carpentersが’70年代の終わりに出した最初のホリデイ・アルバム。ロック・バンドのクリスマス・アルバムはどこかしらアルバイトのりの匂いがあるのですが、リチャード・カーペンター、やはり神経質ですよねぇ。手抜きの入り込む余地一切なし。ガチなクリスマス・アルバムに仕上がっています。思い切りクラシカルな導入部から、当時のアメリカのポピュラー・ミュージック・シーンを牽引していた彼らならではの見事な切り返しがあり、アメリカンで煌びやかなクリスマス・ミュージックへと展開していきます。しかも全体のノリはトータル・コンセプト・アルバムと言って良い練りに練られた構成。現行盤のCDは全部で50分近くあるヴァリューム感ある内容なのですが、力技で一気に聴かせます。ゴージャスという点ではピカイチかと思いますね。

その5:The Carpenters 『An Old-Fashioned Christmas』

The Carpenters、もう一枚のクリスマス・アルバム。こちらは’80年代には入ってからの作品です。前作がクリスマス・アルバムの定番となり、毎年、寒くなってくるとセールスを伸ばしていたのを受けパート2として発表されたものです。相変わらず華麗なオーケストレーションと流麗なクワイアのアレンジは絶妙でこれも大変ゴージャスです。ただ、これはこの後The Carpentersがどうなっていくかを知ってしまったせいもあるかとは思いますが、『Christmas Portrait』と比べるとどこか陰があるような印象を受けてしまいます。

その6:Chicago 『XXV: The Christmas Album』

好き嫌いは別にして、先のThe CarpentersとChicagoは1970年代アメリカのポピュラー・ミュージック・シーンにあって時代の音を作り上げたバンドであったと思います。ただ、’70年代のChicagoは明らかにロック・バンドで、特に’70年代前半は政治的なメッセージも発信していたこともあり、ホリデイ・アルバムを作るタイプではなく、The Carpentersとはスタンスが違っていたのでしょう。最初のクリスマス・アルバムは25作め1998年発表となります。AORの大御所となってからの発表でした。未だ根強い人気を誇る初期Chicagoと比べると、ヴォーカリストも違うし、サウンドもAOR然としたものに変化しましたが、ホーン・セクションが鳴った瞬間、「あ!Chicagoだ!」って一発で判るわけですよ。ここのホーン・セクションの凄さを当時、実感した作品でした。

その7:Chicago 『What’s It Gonna Be, Santa?』

『XXV: The Christmas Album』が受けたこともありChicagoのクリスマス商戦は定番化していきます。家になかったのですが、スタジオ盤の他にライヴ盤もあったように記憶しています。で、これが第2弾(2003年)なんですが、これ、オリジナル・アルバムに数えられていない作品で、要するに『XXV: The Christmas Album』の改定・増強版みたいな位置付けになっています。『XXV: The Christmas Album』が14曲収録だったのに対しこちらは20曲収録となっています。大多数前作と同じなんですが、追加収録された「White Christmas」、「Rudolph, The Red-Nosed Reindeer」、「Bethlehem」等の出来が結構よろしくて、特に思い切りChicagoなホーンが印象的な「White Christmas」、どうしようもなくアメリカンな「Rudolph, The Red-Nosed Reindeer」は押さえておいて欲しいぞ、と。というわけで買うならこっちがお薦めです。

その8:Chicago 『Chicago XXXIII: O Christmas Three』

タイトルが示すように32作目。いきなりポール・マッカートニーの「Wonderful Christmas Time」から始まります。先の25と比べると、まとまりとしてはこっちの方が良いような気もします。ちょっと不思議なのは、「My Favorite Things」。映画『サウンド・オブ・ミュージック』でジュリー・アンドリュースが歌った曲で、ジョン・コルトレーンの名演等で有名な曲ですが、これ、The Carpenters の『An Old-Fashioned Christmas』でも取り上げられているわけです。『サウンド・オブ・ミュージック』のクリスマスのシーンで使われていたんですかね? 子供の頃観た映画なのですが、う〜ん、記憶にないなぁ・・・。The Carpentersと違いこちらは歌ありヴァージョンです。

その9:America 『Holiday Harmony』

今から40年以上前、アメリカが建国200年を迎えた1976年。建国200年を記念するコンサート・ツアーとしてThe Beach BoysとChicagoがカップリングで回る『Beachicago』というのがありまして、それが日本に来るはずだったんですが、なんらかの理由でボツって代わりに初来日を果たしたのがこのAmericaだったということがあったんですが、この息の長いデュオ(初期はトリオ)もクリスマス・アルバムを出しています。これが結構良いのですよ。鉄板のクリスマス・ソング+出来の良いオリジナル・クリスマス・ソング集なのですが、Americaのファンなら思わずにんまりする仕掛けが随所に施されているわけです。いくつか例を挙げるとまずオープニングの「Winter Wonderland」。アコースティック主体のジェントルなアレンジなのですが途中、彼らのデビュー作からの大ヒット曲で代表曲でもある「A Horse With No Name」の中間の印象的なコーラス部「ナ〜、ナナ、ナナ、ナ〜ナ」がさりげなく挿入されていますし、「White Christmas」はもっとアレンジが凝っていて、ベースラインがほぼジョージ・マーティンがプロデュースした5作目『Holiday』からのヒット曲「Tin Man」なわけです。よく聴かないと判らないようなレベルではなく、一発で判るようになっています。このアレンジは結構凄いですよ。オリジナル部門ではジェリー・ベックレーが歌う「Ventura Highway」と「Muskrat Love」を足したみたいな「Christmas in California」が良い出来です。2002年の作品で時代的には’90年代の終わりに出した『Human Nature』が不振に終わり、ベスト盤などを出してお茶を濁していた時代の作品なのですがかなり聴きごたえのある作品に仕上がっています。

その10:Kenny Loggins 『December』

古くはLoggins & Messina、その後ソロになり、ウェスト・コースト系AORの全盛期を支えたアーティストの一人となりました。そんなこともあり、映画『フットルース』の主題歌「Footloose」や『トップ・ガン』の「Danger Zone」で大ヒットを飛ばしますが、初期の洗練されているけどどこか日向臭い独特の持ち味がなくなり、次第に下降線を辿っていった人でもありました。これはそんな彼が1998年に発表したジェントルで内省的なクリスマス・アルバムです。バラード系のソングライターとしても極めて高いスキルを持っているアーティストなのでオリジナル曲も非常によく書けているのですが、この人のもうひとつの良さである、ドライヴ感のあるAORソングがアルバムの性質上全部カットされており、個人的にそこが今ひとつ食い足りないわけです。真摯に作られたクリスマス・アルバムなんですけどねぇ。また純然たるクリスマス・ソングではないのですが、1977年発表の1stアルバム『Celebrate Me Home』のタイトル曲もホリデイ・シーズン・ソングの名曲として挙げておきたいと思います。

その11:James Taylor 『A Christmas Album』

ケニー・ロギンスが出しているくらいですから、こちらも出していますねぇ。ジェームズ・テイラー2004年作です。こうやってジャンルを無視してクリスマス・アルバムを次々と紹介して気がついたのは1990年代後半から2000年代の真ん中あたりまでに大多数が集中していることです。こうしたホリデイ・アルバムは音楽業界がヘルシーに推移していた時代に多く作られているように思いましたね。それとこれまで挙げてきたアーティストのファンが家族を持ち家庭に落ち着いた時期と重なっていたというのもあるのでしょうね。さて、このアルバム、この時代のジェームズ・テイラーのほのかにジャジィなサウンドそのままで非常によく出来ているのですが、CDで持っていたにも関わらずほとんど記憶に残っていなかった作品でした。ナタリー・コールとのデュエットもあり、それなりに華もあるのですがね。元々ガツンとロックな人ではないので、こういう落ち着いたクリスマス・アルバムになるのは当然といえば当然なんでしょうけど、なんか分別つきすぎ感がねぇ。あくまで個人の感想ですけどね。全然関係ないのですがラス・カンケルってスネア一発で「あ!ラス・カンケル」って判りますね。ところでこうくるとさ、ダン・フォーゲルバーグってクリスマス・アルバム作ってないの?って調べろよお前は。で、ありましたアルバムではありませんが、1981年発表のアルバム『The Innocent Age』収録の「Same Old Lang Syne」。おお、2枚組の1枚目の最後の曲だねぇ。へぇ、これってそういう歌だったんだ。邦題は「懐かしき恋人の歌」。クリスマス・ソングというより、クリスマスの思い出を歌った曲でした。ほぼ実話だそうです。

その12:Art Garfunkel & Amy Grant 『Animal’s Christmas』

これまた通好みのアーティスト、ジミー・ウェッブが作曲したイエス・キリストの生誕を動物の視点から描いたクリスマス・カンタータ集をアート・ガーファンクルとエイミー・グラントが演奏:ロンドン交響楽団、コーラス:キングス・カレッジ・スクール聖歌隊を従えレコーディングした作品。1曲も覚えていないし、買った記憶すらない。でもこれサンプル盤ではないので自分で買ったものなんだな。多分、ジミー・ウェッブに惹かれて買ったのでしょうね。記憶になかったので真面目に聴きました。クリスマス・アルバムではなくクリスマスを題材としたカンタータ集ですからここまでの11枚とは明らかに趣が違います。正直なところ聴き通してかなりぐったりきました。アート・ガーファンクルはともあれ、エイミー・グラントはこれまでちゃんと聴いてこなかったので、かなり惹かれましたし、何枚か買ってみようかな、と思いましたが、ちょっとヘヴィ。クリスマスにまったりではなく、ぐったりしたい方にはよろしいかと・・・。

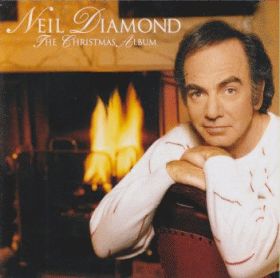

その13:Neil Diamond 『The Christmas Album』

ここからはしばらく大御所系が続きます。アメリカの声ともいえるニール・ダイアモンド、1992年作のクリスマス・アルバム。鬱陶しいくらいにゴージャスなアレンジが施されたキラキラ度の高い一発です。ご本人様の声はビター・テイストなんですが、クラシカルからカントリーまでバックの演奏、コーラス共にアメリカン・ミュージック・シーンの翠を集めましたと言った感じのコテコテのおもてなしで即満腹間違いなしでしょう。ジョン・レノンの「Happy Christmas (War Is Over)」もピシッとアイロンがけされたヴァージョンに生まれ変わっています。全体、誰でも知っているクリスマス・ソング大集合なんですが、中に1曲だけキャット・スティーヴンスの「Morning Has Broken (雨に濡れた朝)」が混じってましてね。違和感あるところもご愛嬌と言った感じでしょうか。

その14:Neil Diamond 『The Christmas Album, Volume II』

アメリカの中流階層には受けました前作。コンサバティヴ・アメリカ万歳って感じですね。というわけで、2年後には速攻、第2弾が発売されました。若干急ぎで作っちゃいましたみたいな感じがあり、コテコテ度は若干後退。こちらの方が落ち着いて聴ける仕上がりになっています。この人の歌い方って、バックの演奏を手繰り寄せ、そこに歌い出しの歌詞を力強く乗せていく独特のスタイルに特徴がありますが、ここでもニール・ダイアモンド節炸裂。聴きなれたクリスマス・ソングもこの人の手にかかると一味違った輝きを見せてくれます。

その15:Neil Diamond 『A Cherry Cherry Christmas』

前2作は’90年代にリリースされたものでしたが、これは2000年代に入ってからリリースされた作品なんですが、新録ではなく編集盤です。Chicagoもそうですが、こうしたホリデイ・シーズン需要を当て込んだ作品は編集盤も多く出ているので注意が必要になります。まぁ、ジャケット変えただけのイージーなリニューアルに比べれば、ニール・ダイアモンドのクリスマス・ベストみたいな作りになっている分マシですし、個人的に紹介した3枚の中ではこれが一番好きだったりします。

その16: Willie Nelson 『Pretty Paper』

大御所第2弾です。今年はまったのがウイリー・ネルソン。これまでの人生では跨いで来たアーティストでしたが、この人の歌なしインスト・アルバムというのがあり、この歳になって初めて聴いたのですが、これが凄く良くてねぇ。1999年リリースの『Night And Day』という作品なんですが、これをきっかけに裏口入学みたいな形で一気に50枚近く聴き倒しました。それまでは日本でもヒットした『Stardust』とレオン・ラッセルと一緒にやったアルバムくらいしか聴いたことなかったわけです。全作揃えたわけではないので、間違っているかもしれませんがこれが最初のクリスマス・アルバムだと思います。1979年の作品です。アメリカでは定番商品となっているようでジャケットも数種あります。サザーン・ロックの連中同様、ヴォーカルの取り方が少し空気が漏れるというか、わずかに明瞭さに欠ける感じと、’80年代、’90年代のキラキラしたトーンではなくマット・フィニッシュともいえる落ち着いたサウンドにまったりとはまる好盤に仕上がっています。ニール・ダイアモンドの押しの強さも捨てがたいのですが、個人的には今年のクリスマスはこれかな、と思っています。

その17:Willie Nelson 『Christmas With Willie Nelson』

1997年のクリスマス・アルバムです。歳をとったせいもあるのでしょうが、『Pretty Paper』に比べさらにヴォーカルの空気漏れが激しくなっていますね。演奏は極々シンプル、必要最低限のバックで歌い上げる清貧クリスマスと言った感じでしょうか。ヴォーカルの良さもさることながら、ギターの方も味わい深くどちらのクリスマス・アルバムも甲乙つけがたい出来です。16のタイトル曲の再録が収録されているのですが、’70年代のハリのある中音域の凜とした雰囲気、ここでの枯れた味わいのヴォーカル・スタイルの滋味深さ、どちらも捨てがたい魅力があります。ウイリー・ネルソンというとカントリーの人というイメージが強いかと。確かにカントリー、ブルーグラスに大きく振れた作品も多いのですが、ここに挙げた2作のクリスマス・アルバムは、あまりカントリー臭はなく、ただただ魅力的なヴォーカルとシンプルなバックで綴られたオーセンティックなアメリカン・クリスマス・アルバムといった印象です。

その18:B.B.KIng 『A Christmas Celebration of Hope』

ブルース界の大御所もしっかりとクリスマス・アルバムを制作しています。10年ぶりくらいで聴きましたが、良いですね。ストリングスもドシャドシャ入ったゴージャスな作りなんですが、嫌味な感じは一切なく、しっとり、まったり聴かせます。低いところで震えるというか、揺れる朗々としたヴォーカルの妙。なにも難しいことはやっていないのだけれども、この人にしか出来ないギターの一音、一音の説得力。思わずキーボードを打つ手が止まって聴き惚れてしまいました。制作スタッフがしっかりしているんでしょうね。こういうホリデイ・アルバムでもこんなもんだろうという部分が一切なく、聴く者にきっちりと満足感を作品に仕上げています。

その19:Al Di Meola 『Winter Nights』

ラリー・カールトンをはじめフュージョン界の人々も数多くのクリスマス・アルバムを発表していますが、フュージョン系ですとこれですね。理由はやはりこの人もブレない。クリスマスやウインター・シーズンを題材にしていますが、意識して聴かないといつものディメオラのアルバムにしか聴こえません。ディメオラが個人的に好きなのかと問われれば、実はあんまり好きなタイプではないのですが、このアルバムは冬の夜の読書とかのBGMでよくかけます。独特の空気感、けっしてほっこりするようなものではなく、冬の夜のピーンと張り詰めた空気感が拡がるサウンドなんですが、これが良いわけです。シャッきとする冬用ギター・アルバムです。ここにも「Green Sleeves」が収録されていますが、中南米テイストをまぶしたアレンジは興味深いものがあります。

その20:Twisted Sister 『A Twisted Christmas』

ヘヴィ・メタル界もそりゃクリスマスは浮かれるわけですから、いくらでもあります。その中ではこれ、作りは結構イージーな感じですが、クスクス笑えるというか、ひねりがあるところに惹かれます。まず出だしはアコースティック。いきなりこりゃ失敗したかな、と思わせておいて「おいおい、そうじゃないだろう」みたいな小芝居があり、ハード・ロック風になるのですが、それでもTwisted Sisterらしい、リフ・オン・リフの分厚いサウンドではなく、やっぱり肩透かしと思わせておいて後半に入ると突如、ガツンとくるわけです。難しいことを要求するようなアルバムではないので、ここでしっかり掴みはOKな感じとなります。ここからはもう彼らの独壇場で続く「Oh Come All Ye Faithful(諸人こぞりて)」は思い切り彼らの大ヒット曲「We’re Not Gonna Take It」みたいだし、「White Christmas」は思い切り暑苦しいし、最後まできっちりと楽しませてくれます。

その21:Moody Blues 『December』

イギリス編に行きましょう。’70年代はプログレ・バンドとして成功を収めましたが、元々の出発点はR&Bスタイルですし、プログレ時代も多分にフォーク・ロック的要素も内包していた彼ら。’90年代以降は大人のためのAORバンドみたいな立ち位置を築き上げ今日に至るわけですが、2003年にこのクリスマス・アルバムを発表しています。プログレ臭は隠し味程度。思い切り清々しいAORワールドを作り上げています。’70年代に発表した数々の名作を今も大事に聴き続けている方々にとっては、それはどうなんだろうという作風なのですが、個人的には結構はまります。時代とともに変化しているようで、その実、根幹の部分はこの人たちもやはりブレていないなぁ、と感じることができるから。時代に合わせて変化といっても、そこはやはり今となってはおじさん、おばさんのためのバンドですしね。話変わりますが、今年出たジョン・ロッジのライヴ・アルバム結構楽しく聴ける作品でした。

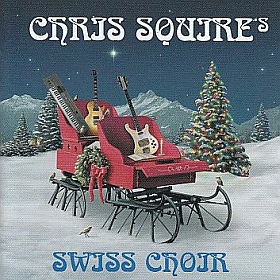

その22:Chris Squire 『Chris Squire’s Swiss Choir』

故クリス・スクワイアもコーラス隊を従えたクリスマス・アルバムを出しています。クワイアとソリッドなロック・バンドの組み合わせというのはアイデア的には良かったと思うのですが、なんだか全体滑った感じが漂ってしまっているのが痛いですね。クリス・スクワイアのベースはそのトーン、奏法、空間を埋めていく存在感と一種独特のものがあると思っています。一種の特殊ベーシストという印象です。故に好きなファンと邪道とみるアンチに分かれているのですが、このアルバムのスクワイアは確かにスクワイアの音っぽいのですが、どこか安っぽい印象。プロツール等でPC上でサウンドを作ること自体は否定しませんが、ここでの彼のサウンドはどこかやっつけっぽい印象が強いわけです。バックの演奏とコーラスの一体感があんまりないのです。出た当時は期待したのですが、聴いてがっかり、今回聴き直しても最初に感じた印象は覆ることはありませんでした。

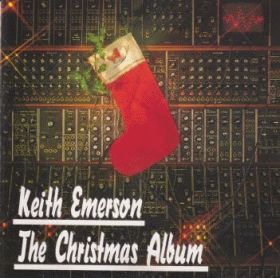

その23:Keith Emerson 『The Christmas Album』

確かにホリデイ・アルバムらしい明るさとか、音色っていうものはあるのですが、あんまりクリスマスっぽい雰囲気ありません。ぼーっと聴いていると彼の他のソロ・アルバムと境界が曖昧な印象さえ受けます。ただこの人もブラインドで聴いても、これキース・エマーソン?って直感的に分かる独特のアンビエント感があります。個人的な印象では背景のスペースのスケールが他のキーボード奏者と比べて広大な感じです。あと、やっぱりこの人何やっても英国人のトライバル・リズムになって行くのだなぁ、と感心します。キース・エマーソンが考えるクリスマスてぇのはこういうもんなんだろうな、でも言われないで聴いたらホリデイ・アルバムとは判らないかも、と思いつつも結局、最後まで楽しんじゃいましたけどね。

その24:Sting 『If On A Winter’s Night…』

冬を題材とし、クリスマスを歌った曲もありますが、純然たるホリデイ・アルバムとは多少色合いが違うような気もしますが、これも一応カテゴリー内かなと。何が印象的ってこのアートワークに使われた写真です。寒そうだねぇ。じっと見ていると思わず布団かぶって寝ちゃいたくなるくらい寒そうだ。硬派な作りの楽曲で全編固めているので、クリスマスのワクワク感や開放感皆無に近いですが、サウンド・プロダクションはさすがこだわりのアーティスト、スティングだけあって圧倒的かつ感動的な構成力を誇ります。完成度という点では今回挙げた中でもピカイチかと思います。でもなんだか辛気臭い感じがね。ちょっと敷居が高い感じがしちゃいますね。

その25:Rod Stewart 『Merry Christmas Baby』

スティングの後にこれを持ってくるか普通・・・。この人もFaces時代や’70年代のソロ・アルバムは好きだけど最近の作品はどうもねぇ、という方が多いアーティスト。例のソングブック・シリーズで離れましたというファンも多いかと。でも言わせて貰えば、この人最初からそういう傾向あったじゃん、となります。生涯一シンガー。Facesや’70年代はロックの時代だったからそこでバリバリ、シンガーとして活躍しました、ソングブック・シリーズの時代になると彼も歳を重ね、そういう需要があるならやってみようかな、みたいな極々ナチュラルな変化だったと思うのです。というわけでこのクリスマス・アルバムも生涯一シンガー、ロッド・スチュワートの魅力爆発。全編、ど〜よ、これと押しの強い俺様モード全開。ど〜よって寄ってこられたら、いいね、って言うしかないでしょう。

その26:Maddy Prior & The Carnival Band 『Carols At Christmas』

お馴染みSteeleye Spanの歌のおばさん、マディ・プライアーのトラディショナル・クリスマス・アルバム。ここでは1枚だけの紹介ですがシリーズになっているので何枚も出ています。これはライヴ盤です。レコーディング技術やスタジオ技術ではいかんともしがたい地声の持つ引力を強く感じさせてくれます。サンディ・デニーの声にも同じことを感じるのですが、良い声って単にそれが美しいだけではだめで、そこに汚れやくすみみたいな成分もないと魅力的に感じないような気がします。さてこのライヴ、トラディショナルなクリスマス・キャロルを古き良きサウンドを現代に伝えるThe Carnival Bandをバックに従え楽しげに歌い上げるマディ・プライアーの笑顔が聴いていて浮かんでくるホリデイ・アルバムの至宝ともいえる逸品。別格のクリスマス・アルバムといっても良いかと思います。スタジオ作も含め是非聴いていただきたい一枚です。

季節もののため、聴く機会が限られているので今回は、片っぱしから聴いてきたので、月曜に取りかかったもののもう木曜の夜。まだ、The Beachboysとか大物系のアルバムも引っ張り出してあったのですが、さすがに限界。まだ一ヶ月以上先のクリスマス・アルバムを今聴いてしまっては、実際にクリスマスはどうするんだろうとも思いますが、そこはほら、年寄りだからさ、根本に帰ってビング・クロスビーとアンドリュー・シスターズのクリスマス。アルバムを聴けば良いわけです。そういえば、LPだったけどジョン・デンバーの『Rocky Mountain Christmas』なんていうのもいつ買ったのか全然覚えていないけど出てきて思わず苦笑してしまうなんてこともありました。それではみなさん、ちょいと早いけどメリー・クリスマス!

では、最後に今月の1枚。今月は2枚行きます。まず出たばかりのGentle Giant『Three Piece Suite』スティーヴン・ウイルソンによる初期3枚のアルバムからのニュー・ミックス・コンピレーションで、CD1枚の単品ものとそのCDにオーディオ収録ブルーレイを追加したデラックス盤があります。デラックス盤を推奨します。全体、サウンドがクリアーになり現行CDでは今ひとつだった1stと2nd楽曲がくっきり、はっきりとなりました。CDは3作品から計11曲のコンピのみですが、ブルーレイの方には初期3作品全曲がオリジナル・ミックスですが96/24ステレオで収録されています。ブルーレイ再生可能でしたら買う価値あるかと思います。

もう一枚は、昨年の5月くらいに紹介した小野瀬雅生ショウのニュー・アルバム『Press For Green Man』が完成・発売の運びとなりましたので再び紹介させてもらいます。小野瀬氏はクレイジーケンバンドのギタリストなわけでして、その筋では有名人、しかしわしらのような、「あれだよな、体すこやか茶〜、のおっさんだよな」程度の低い認識しかもたない人間。しかもよりにもよってプログレなんていう音楽を聴いている人間にとってはかなり向こう岸の人のイメージなわけですが、去年も書いたけど、小野瀬雅生ショウ良いんだよ。まぁ、どっちも帽子はかぶっているんだけどね。

で、去年から今年にかけてその独立個人経営バンドの小野瀬雅生ショウ、ライヴも何回か見せてもらったのだけど、良いバンドなのよ。小野瀬氏も良いんだけど、バンド全体良いわけ。

去年紹介した『カモンレッツゴー』は強烈に雑多で禁じ手なしの楽曲をバンドの個性で力技ともいえる構成力で叩きつけた、何度も同じことやったらそれこそ陳腐になりかねない、1回こっきりにして、ワン・アンド・オンリーの怪作でした。オープニングが変拍子のハード・プログレ、そこから始まって叙情プログレ、ハード・ロック、ディスコ風、ジャーマン・エクスペリメンタル風、サーフ・インスト、フォーク・ロックとまぁ、よくぞここまでバラバラなピースをまとめようとしたもんだ、と感心するのと同時に、小野瀬雅生の心の裏庭は一体どうなっているのだろうかと多少怖いものも感じたわけですが、兎にも角にも、個人的には日本人が作ったロック・アルバムの中でも完全に『松』の部類に入る作品だったわけです。

そこから1年と数ヶ月満を持して発表されたニュー・アルバム『Press For Green Man』。うん、これも凄く良い! 前作『カモンレッツゴー』の評判がよかったことがバンドに自信をあたえたのだろうけど、そんなありきたりの表現では済まされない、ほとんど棒を持たずに棒高跳びのバーを軽く飛び越えるくらいの感動的な進化を遂げていると思うのです。

今回の最大の収穫は楽曲面の充実です。ちょっと齧ったくらいだと『カモンレッツゴー』収録曲の方が親しみやすい感じがするかもしれませんが、『Press For Green Man』の楽曲は小野瀬雅生ショウの『カモンレッツゴー』発表後のライヴ活動の成果、小野瀬氏のアコースティック、ウクレレ・ライヴ、他のミュージシャンとのコラボ活動で得たものが最良に近い形で反映されており、スケールは比べものにならないくらいに大きくなっていると思います。特に’70年代の日本のロック(というより昭和のロック)のテイストを確実に今の時代の音の中に同居させる才能は比類なきものがあると思いますし、小野瀬氏にしか作りえない歌詞の情景、一音一音が様々な情景を描き出す彼のギター・ワークをしっかりと受け止め支えるバンドのメンバー貢献・成長ぶりも著しいものがあると思います。

楽曲について少し触れておくと、まずオープニングの「オコジョの歌」。前作の導入と比べるとこの曲もサウンドはハードで重量感もあるけど、最初聴いた時の印象はさらっと入った感を受けたのですが、繰り返しアルバムを聴いていくうちに存在感を増し、印象は大きく変化。前作が出会い頭のインパクトとすれば、今回は繰り返すごとにイメージが蓄積され曲の骨格がはっきりしていくタイプ。簡単に書いたけど、こういうタイプの曲ってなかなか作れない。続くタイトル曲はジョン・アバークロンビーや先月紹介したOregonなんかにも通じるヒンヤリとした質感をもつギター・インスト曲。これに続く「Ningen Ninguen」は今回のアルバムの大きな成果のひとつ。これまでもラップ風、トーキング・スタイルの楽曲はありましたが、シリーズとしては今回のこれが最強。手術台の上でヘヴィ・ファンクとKing Crimsonが合体したかのようなロートレアモン的ナンバー。めちゃくちゃフックが強い! 続く「永遠の向こう側で」は叙情系プログレ・タイプの名曲。他にも弾けるどころかスパーク一発、幻惑のサーフ・インスト「ホットロッドでキノコ狩り」はじめ良い曲満載です。

凄いアルバムになったと思いますが、ほんの少し言わせてもうと、今回は楽曲のクオリティがアップした反面、アルバム全体の構成がその曲の重量感に耐え切れずたわんじゃった感じも。前作であれだけとっちらかった楽曲のバイキング状態だったにも関わらず感じられた一体感が少し後退した印象を感じました。あとこれは個人の印象として書いておきますが、このバンドのキーボード奏者の高橋利光氏、日本のみならず世界的に見ても大変優れたアーティストだと思っています。今回もバックでもソロでも才能が光るプレイを聴かせてくれているのですが、ポスト・プロダクションの詰めをもう一段階深く突っ込んで欲しかった場面がいくつかありました。本当に得難い才能だと思います。彼のキーボードが描き出すバンドのバックグラウンドがもっとディープになっていくと、このバンドさらに大きな飛躍を遂げられると信じます。プレイにはなんの不満もないんですよ。最後の音色決め部分で「あぁ、これもったいない!」って感じた部分がありましたという話です。

でも、『Press For Green Man』良いアルバムであることは間違いありません。予感がするわけですよ。ここまできたら次は本当にとんでもない大傑作になりそうな・・・。引き続き注目していきたいと思います。では、また来月。

関連カテゴリー

第三十五回 クリスマスなんで気合い入れました!

-

GENTLE GIANT / THREE PIECE SUITE

初期3作品から選曲の9曲+未発表曲1曲の全10曲にスティーヴン・ウィルソンがリミックスを施した、17年編集コンピレーション

ご存知英国が誇る超絶技巧プログレ・バンド。初期3作品『GENTLE GIANT』『ACQUIRING THE TASTE』『THREE FRIENDS』より、マルチ・トラックが現存する9曲に、1st製作時に録音された未発表曲「Freedom’s Child」を加え、PORCUPINE TREEの活動でも知られるスティーヴン・ウィルソンがミックスを施した全10曲を収録。曲によっては別テイクかのように立体的な音像へと生まれ変わった曲もあり、相変わらずのミックスの手腕を見せてくれています。

-

盤質:無傷/小傷

状態:良好

デジパック背、ブックレットに若干スレあり

-

-

-

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!