「音楽歳時記」 第九回 十五夜…月に想う 文・深民淳

ほとんど、発狂寸前の争乱状態に陥っております。これが今のCD、DVD業界の実情なのでしょう。マスター・テープの差し替えやらTHE WINERY DOGSの取材は終わっているのにいつまでたっても写真が届かない問題。エリック・マーティンとトム・サイズによる『Eric Martin Over Japan』のミックス作業の遅れでTV放映版の最終作業のスタジオでひたすら音源がアップされるのを待ち続けるなど、今週はほぼ不眠状態の日々。皆様、健康だけには気をつけてください。ちなみに9月23日日本先行発売THE WINERY DOGSの2ndアルバム『Hot Streak』良い出来です! リッチー・コッツェン、ギタリストしてもヴォーカリストしても遂に開花しました! もちろん、本気のビリー・シーン+マイク・ポートノイがパートナーですから悪いはずがない! よろしくお願いします。

さて、発狂といえば、それは月のせい? 10月は中秋の名月・・・う、うううう、今年は9月27日なの? いやぁ、またやってしまいましたな。イースターの時もやっちまったような覚えが・・・。すいません、いきなり。

中秋の名月は旧暦8月15日の月で、日本を初めとして農耕民族の間では名前は違えど、月を見る風習、月見に収穫物を捧げ、収穫を祈るという風習は多くあり、今も各国で続いているそうです。夏の収穫が終わり、稲刈りの間に訪れるわずかながらの静かな時期に秋の豊作を月を見ながら祈るようになっていますが、元は中国起源とも言われています。中国のお菓子で月餅ってあるじゃないですか? あれは日本で言うところの月見団子みたいなもので、やはりこの時期に食べるもののようです。日本で月見が広まったのは平安時代で遣隋使によって伝えられたものだと言われています。最初は貴族の間で広まり、月を見ながらうたを詠むといった形だったのが、江戸時代になると庶民・農民の間にも広がり、今日に至っているようです。

日本式の月見団子は昔は貴重品であった里芋だったこともあるそうで、捧げる団子の数は、1年の満月の回数である12個(閏年は13個)というところと十五夜にちなみ一段目9個、2段目4個、三段目2個の計15個を備えるところがあるそうです。月は音楽の世界でも馴染みが深く、昔から多くの月にまつわる曲、時にはアルバム・タイトルなどが数多く発表されています。てなわけで、まいりましょう! でも、今年の中秋の名月は9月27日ですよ。お間違えなく!

まず、月と言えばPINK FLOYD『Dark Side Of The Moon』。これは、今更どうのこうの言う作品ではなないでしょう。カケレコでCDを購入される方なら一度は聴いたことがあるかと思います。プログレのみならず、’70年代ロックの金字塔となった作品です。日本では当時の東芝音工が、ハーヴェストやリヴァティ・レーベル、ジャーマン・ロックなどをまとめて、今で言うプログレ系のくくりで売り出す中の目玉であり、『原始心母』や『おせっかい』といった妙に引っ掛かる邦題、そして今では伝説となっている箱根アフロディーテでの初来日公演、こうした話題が複雑に絡み合いどんどんその存在が大きくなっていく中の発売でした。筆者発売当日に買いましたが、冗談ではなく夕方、みんなこのレコード買ってましたね。最初に聴いた時の印象は、「なんか、アメリカっぽくなった」でした。ガキはガキなりに確信突いていたと思います。カルトのヒーローから歴史に名を残すバンドになった瞬間を切り取った作品ですからね。また、この作品は発売前からライヴでやり続けて、ファンの前で演奏することで磨きをかけていった作品だったことも特筆すべきでしょう。ネットが発展し、世界が点のようになってしまった今では考えられない、どこかのどかな時代でした。

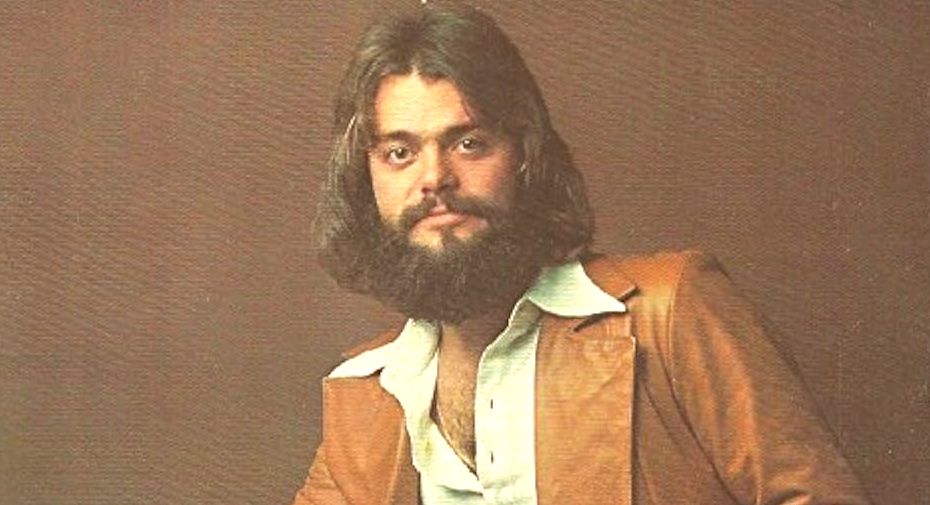

PINK FLOYDは’73年発表でしたが、その前年にもうひとつの『Dark Side Of The Moon』が発表されています。MEDICINE HEADですね。英国のアンダーグラウンドの至宝、伝説のDJジョン・ピールが設立したダンデライオン・レーベルからの3作目にして同レーベル最終作にあたる作品です。MEDICINE HEAD自体はジョン・フィドラーとピーター・ホープ・エヴァンスのデュオなんですが、この3作目ではエヴァンスが一時的に脱退し、代わりに前年発表の2ndアルバム『Heavy On The Drum』でプロデューサーを担当した元YARDBIRDS、RENAISSANCEのキース・レレルフがベーシストとして参加。フィドラー、レルフと元SAINT LOUIS UNIONのジョン・デイヴィスのトリオ編成で制作されました。MEDICINE HEADはバスキング・スタイルというギターを弾きながらバスドラム、ハイハットを叩いたりする、今でも、駅前で演奏している若い連中と変わらない実にミニマムな音楽なユニットだったわけですが、この作品では、英国産アシッド・フォークの残り香がほんのり香るものの、アメリカ南部のスワンプ・ミュージックからの影響、ウエストコースト・サウンドからの影響が入り込み、気怠いスローテンポの音数の少ないストレートなロック・サウンドに変化しています。なんか、地味な感じがすると思いますが、その通りなんですけど、この気怠さが実によろしいわけですよ。最初はなんだかなぁ、と思いつつも引き込まれいつの間にか終わるという、不思議な魅力を持っています。特筆すべきはレルフとジョン・デイヴィスのリズムセクションです。特に凄いことは何もやっていません。レルフのベースも普通。でも、このスロー・テンポの気怠い雰囲気の中にあると何とも不思議なグルーヴ感となり、本当に素直なレコーディング・スタイルも相まって、一気に部屋の空気感が変わる静かながら、押しの強い独自の世界が広がっていきます。この感じをどう伝えれば良いのか考えると、存在感はニール・ヤングと共に活動してきたCRAZY HORSEのそれに近いかもしれません。

フランキー・ミラーの『Once In A Blue Moon』も良いですね。グラスゴーのパワフル・シャウター、鉄板の名盤として今も聴き続けられている作品です。ロビン・トロワーらと交流があったことも関係しているのでしょうが、クリサリス・レーベルと契約を交わし、本作でデビューを飾りました。BRINSLEY SCHWARZがバックを努めたことでその筋のファンにも人気の高く、日本でも何回か再発され続けています。パブ・ロックのはしりとも言えるアルバムで、このアルバムが認められた以降の作品はニューオリンズでシャウトしてみたり、ロック色の強い作風になったりと変化していくのですが、ここではBRINSLEY SCHWARZの好バックアップもあり、英国マナーのソフト・フォーカスに彩られた至福のヴォーカル・アルバムとなりました。先のMEDICINE HEAD同様、このアルバムもリズムセクションがどこか物憂いムードを的確にリードしています。なにか、この時期のアメリカに目が言っていた連中の出来の良いアルバムって、リズムセクションが凄く肝になっている感じが最近聴いていて感じます。

ケヴィン・エアーズの『Shoot At The Moon』(1970年)も忘れてはならない作品ですね。若き日のマイク・オールドフィールド、ロル・コックスヒル、デイヴィッド・ベッドフォード、ミック・フィンチャーらからなるWHOLE WORLDプラスロバート・ワイアット、ブリジット・セント・ジョンらをゲストに迎え制作されました。SOFT MACHINE脱退後の1stソロ、本作後の3rdと比べ、実験的というか前衛的というか、ぶっ飛んだ感覚が強く、彼の代表曲とも言える「May I」でしっとり始まるものの4曲目の「Pisser Dans Un Violin」あたりからそのしっとり感はグズグズと崩れ始め、ベッドフォード、コックスヒルやりたい放題。端で見ていたオールドフィールドが「なるほど、こういうのもありか!」と思わず膝を打ったのであろうと、想起できる無茶な展開へとなだれ込みます。そしてこの曲と続く「The Oyster And The Flying Fish」の落差が凄いんだ。ブリジット・セント・ジョンとのデュエットでとぼけたフォーク・ソングに仕上っているこの曲がなんでこの前のいかれた現代音楽と繋がるのか未だによく解らん。考える方がアホなんでしょうがね。てなわけで、現代音楽と塩辛声の偏屈兄さんの真っすぐではないフォーク・ロックが同居する考えようによっては、これほどけったいなアルバムはないんですが、なんだかんだ言っても今でも聴いてしまうんですから、良いアルバムなんでしょう。

アルバム・タイトルから離れて、自由に考えていくと、最初に思い浮かんだのが、CASABLANCA。エルトン・ジョンのロケット・レーベルからアルバムを発表していました。男女混合、ポップ、フォーク、ソウルをミクスチャーしたサウンドを標榜しておりました。ジャケットの月の部分が切り抜かれておりインナースリーブに飛行機が印刷されているのでLPを出し入れする時に飛行機が月を横切っていくというギミック・カヴァーになっていました。

そのCASABLANCA からはSLAPP HAPPYの「CASABLANCA MOON」に繋がります。ダグマー・クラウゼの個性的な高音が印象的な、1930年代〜40年代のキャバレー・スタイルの名曲はヴァージン・レーベルからイギリスで紹介された時に発表された『SLAPP HAPPY』の冒頭に収録されています。HENRY COWと表裏一体、FAUSTとも親交の深かった彼らは、これ以前にも同曲をレコーディングしていたわけですが、一般的な認知度からいけば、やはりこれでしょう! クラウゼは後に、同じドイツの作曲家クルト・ワイルがアメリカに渡り、ポピュラー音楽に傾倒し作曲を手がけた演劇・オペラ・ミュージカル等のための音楽をクラウゼ解釈で歌い上げたアルバムも出していますし、SLAPP HAPPYの音楽性には、このクルト・ワイルが活躍した時代の香りが常にほんのり漂っているのですが、不思議なことに、レトロな感じは希薄なように思います。クルト・ワイルが再評価され、多くのアーティストに再度取り上げられるようになったのは’80年代には言ってからだったように記憶していますので、「CASABLANCA MOON」に漂う、クルト・ワイル感はその先鞭を切ったものと言っても良いかもしれません。

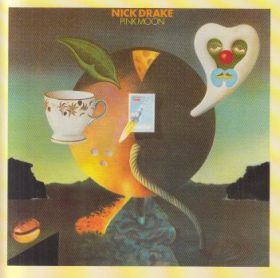

月は黄色や黄金色、時にオレンジ、赤・・・ピンクもあります。ニック・ドレイク『Pink Moon』です。生前、わずか3枚のアルバムしか残しておらず、生存中は一般的な評価を得ることなく終わったアーティストで、この『Pink Moon』は3rdアルバム。生前の最終作です。アルバム全体で30分足らず、彼の良き理解者としてその活動をサポートしてきた、プロデューサーのジョン・ボイドもアメリカに戻ってしまい、ただ一人スタジオ入りして作り上げた挽歌はよく名盤と言われ、様々なところで取り上げられていますが、もし、これからニック・ドレイクを聴いてみようという人であれば、やはり発表順に聴くことを強くお薦めします。英国のフォークを聴く上で避けて通れない至高の名作『Five Leaves Left』。自信を持って発表した作品が不発に終わり、ジョン・ボイドらの勧めもあり、ホーン・セクションやゲストを迎え、3作中最も躍動感溢れる作品となった2nd『Bryter Layter』を通過してこの『Pink Moon』に至るとこのアルバムの一音、一音の重みや、やるせない寂寥感がしっかりと見えてきます。昔からニック・ドレイクという名前は知っていましたが、僕が高校生の時ですから、1975年くらいに中古盤で初めてこのアルバムを買い、凄く期待して聴いたのですが、「辛気くさい・・・」ってことで好きになれず、すぐに売ってしまいました。それからずっと後になって、もう一度1stから聴き直し、今も聴き続ける作品に1枚になりました。順番というのも大事なものですね。

カケレコのニュースレターやメールを見ていると、常に載っていて目につくのがMOON SAFARIです。真面目なバンドですよね。心底、こういうシンフォニック・ロックが好きで、持って生まれての生真面目さで過去から現在至るまでのシンフォニック・ロックをとことん研究したんでしょうね。浮ついた部分が全くなく、研究したすべてが血となり肉となってバンドの生命を維持しているような躍動感が聴くたびに強く伝わります。『Lover’s End』はベスト・セラートなりましたが、なるほどその完成度の高さ、楽曲の推敲能力の高さは現在のシンフォニック系では一級品だと思います。個人的には『Himlabacken vol.1』が面白かったですね。最初聴いたとき「なんかつまんなくなった?」と思ったのですが、何回か聴いていくうちに、いよいよ進化が始まったんだな、と思うようになりました。シンフォニック・ロックってマニアが多いし、コンサートも無理しなければきちんと行うことが出来るのだけども、遂にバンドとしてその先に進んでいこうというとする意思が見えてきたように思いますね。小手先で『Lover’s End』程度の作品は練ることが出来たのでしょうが、敢えてそこから離れ、もっと深い部分で手探りを始めた、そんな感じが強くします。次にどこに行こうとするのか楽しみなんですが、なんか真面目な人たちなんで、迷わないでね、と祈ります。

今月は短くて申し訳ないです。最後は、別に月がタイトルにもバンド名にもありませんが、このテーマを考えていた時に突然なりだしました。CRACK THE SKYの『Safety In Numbers』の1曲目「Nuclear Apathy」です。1970年代の半ば、BOSTON、KANSAS、STYXといったアメリカン・プログレ・ハードがシーンを席巻した時代、1978年にライフソング・レーベルから発表された作品でこれが確か3rdアルバムだったと思います。バンド自体は最近もアルバムを発表しており現役感バリバリですが、だんだんいかにもPro-Toolsで作ったような作風のものになってきていて、出ると一応チェックするのですが、個人的には今ひとつの作品が多いように思います。しかし、これはかなり良いですよ。ビリー・シーンと話している時に、このバンドの話になり、ビリーに知っている?と聞かれ、「知ってる!『Safety In Numbers』大学生のとき好きだった」といったら、良いバンドなんだけど、アメリカ人でも知っているヤツが少ない、ということで、そういえばCDでは持っていなかったと、買おうと思ったら、今はどうも廃盤のようです。今聴いているのは、うちにあるレコードからおこしたmp3ですが、「Nuclear Apathy」の歌詞に月は一応出てきます。シンコペーションと仕掛けの多い、ちょっとRUSHに近い感じもあるサウンドは大ヒットこそしなかったものの、今聴いても十分刺激的です。デビュー作『CRACK THE SKY』、『ANIMAL NOTES』も同様に出来の良いアルバムなのですが、中古でも結構するのが難点。ただ、先に上げたバンドが好きならある程度の金額出しても聴く価値はあります。この「Nuclear Apathy」はアコースティックの静かな導入部から、パワー全開のハード・プログレに展開していくドラマティックなナンバーですが、他にもタイトル曲や彼らのライヴの定番となっていた「Lighten Up McGraw」などを核にどの曲も平均を軽くクリアーしています。直ぐに聴きたいという方は、実はiTuneでライヴ・アルバム売っているんですね。いくつかあるみたいなんですが、これもまた彼らの代表曲である1stアルバムのオープニング・トラックだったハード・ドライヴィング・ナンバー「Hold On」で始まるヤツがお勧めです。

「Nuclear Apathy」

来月ににはこの修羅場を抜けらていれば良いんですけどね・・・。

関連カテゴリー

十五夜…月に想う

-

PINK FLOYD / DARK SIDE OF THE MOON

73年発表、ロックの歴史に燦然と輝く世紀の名盤!

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1973年に発表された『狂気』は、“人間の内面に潜む狂気”をテーマに制作されたPINK FLOYDの代表作のひとつ。このクラスの名盤ともなれば、もはやプログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルに限定する必要すらありません。本作は、世界で最も売れた音楽アルバム(推定5000万枚以上)のひとつであり、ビルボード・チャートに741週(15年)連続チャート・イン、さらに発売から2年を経過したアルバムのみを扱うカタログ・チャートに至っては1630週(30年)以上チャート・インするというギネス記録を打ち立てた大傑作です。あえてプログレッシヴ・ロックの側面から指摘するならば、本作は「コンセプト・アルバム」という表現方法を象徴するアルバムだということでしょう。本作の成功によって、コンセプトの中核を担ったベーシストRoger Watersのグループ内での発言権が増し、次作以降のPINK FLOYDにも大きな影響をもたらすことになります。ロック・ミュージックの歴史に燦然と輝く名盤であり、当然ながらプログレッシヴ・ロックを語る上で外すことはできない作品です。

-

紙ジャケット仕様、デジタル・リマスター、オリジナルLPレーベル面レプリカ2枚・ポスター2枚・ステッカー2種付仕様、年表・歌詞対訳付仕様、解説元から無し、定価2427+税

盤質:傷あり

状態:並

帯有

スレあり、ポスターに小さい折れ、カビあり

-

紙ジャケット仕様、デジタル・リマスター、オリジナルLPレーベル面レプリカ2枚・ポスター2枚・ステッカー2種付仕様、年表・歌詞対訳付仕様、解説元から無し、定価2427+税

盤質:傷あり

状態:

帯有

紙ジャケ上下にスレキズあり

-

7インチサイズ紙ジャケット仕様、SACD/CDハイブリッド、4チャンネルRMサウンド、48Pフォトブック・ツアーパンフレット・チケット2種・ツアー告知ポスター・リーフレット・フライヤー・チラシ・来日記念ステッカー・ジャケット2種・復刻ポスター2種・復刻ステッカー2種、ポストカード付仕様、定価6000+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

-

SACD(ハイブリット仕様のためCDプレイヤーでも再生可)、デジタル・リマスター

盤質:傷あり

状態:良好

-

-

KEVIN AYERS & THE WHOLE WORLD / SHOOTING AT THE MOON

代表曲「May I ?」収録、アヴァンギャルドな実験的要素とエアーズらしいトボけた味わいが絶妙に溶け合う70年作2nd

70年作の2nd。デヴィッド・ベッドフォード、マイク・オールドフィールド、ロル・コックスヒルなどの全面参加で、前作に比べ実験的なアレンジが冴える傑作。

-

紙ジャケット仕様、03年デジタル・リマスター、ボーナス・トラック5曲、内袋付仕様、定価2476+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

軽微なスレあり

-

-

NICK DRAKE / PINK MOON

早逝の英フォーク・シンガー。ギター、ピアノ、歌によってシンプルに綴られた72年発表の最終作、心震える名作

抗鬱剤の過剰摂取により74年に26歳という若さで亡くなった孤高のフォーク・シンガー。本作は彼の遺作となってしまった72年発表の3rd。孤独、絶望といった感情が剥き出しのまま音に刻まれた重々しくも清廉な作品。

-

MEDICINE HEAD / DARK SIDE OF THE MOON

フォーキー&ブルージーな英アンダーグランド・ロック、キース・レルフが加入した72年3rd

ピーター・ホープ=エヴァンスの一時的脱退を受け、ドラマーにジョン・デイヴィス、プロデューサーとして関わっていたキース・レルフをベーシストに迎えたトリオへと編成を変えて発表された3作目ダンデライオンでの最終作。フォーキーでブルースを基調とした方向性にバンドとしての力強さが出た意欲作。72年作。

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!