「音楽歳時記」 第十八回 7月 海の日…陸に上がったビーチ・ボーイズ 文・深民淳

どうしようもない話から。7月7日は七夕です。去年このネタでやりましたから今年は使えないわけですが、七夕伝説の織姫はポニーテールだったというなかなか強引な理由付けでこの日は日本ポニーテール協会によってポニーテールの日に制定されています。以上どうでもいい情報でした。

さて、7月。学生の頃は夏休みが始まるし、なんとなく7月が始まると開放感があって、ひと月まるまる休みの8月より浮かれた気分になったものでしたが、社会に出ると、7月の前半はここ関東地方ではまだ梅雨が明けていないし、6月と並び祝日がないしで、これからこの蒸し暑い日々が9月まで続くのかと思うと、ゲンナリ状態。学生の頃との落差にガックリとしたものですが、いつの間にか『海の日』というのが出来ていました。海洋国日本の繁栄を願う、海の恩恵に感謝するために制定されたそうなんですが、関東だって埼玉には海ないし、日本には他にも海に面していない県が存在します。そんなところなのに『海の日』って言ったってイマイチ、ピンとこないっしょ、と思うところもあるだろうな、と斜めから見ていたら、ありました! 奈良県。この日は奈良県では『奈良県山の日、川の日』なんだそうです。奈良県庁や県内の各市町村が製作するカレンダーには『海の日』のところにカッコして『奈良県山の日、川の日』と記されているのでしょうか? ちょっと知りたいところです。

この『海の日』、古くからあった祝日ではなく・・・(と書いていて、何が新しく、何が古いのかの基準が曖昧なのに気がつきました。ここでは自分が生まれる前からある祝日は古い、生まれた後特に学生生活が終わった後に制定された祝日は確実に新しいってことにしておきます)平成7年(1995年)に制定され、翌平成8年から施行された、まだ20年の歴史しか持たない祝日です。最初は7月20日にフィックスされていましたが、平成15年(2003年)の祝日法改正(ハッピーマンデー制度)によって7月の第3月曜日に変更されました。拙文をお読みいただいている方は覚えていらっしゃるかと思いますが、移動祝祭日ってヤツのひとつです。

時々、この日のニュースで海上自衛隊の艦船が船首からマストを通じて船尾まで張り巡らせた船線に信号旗をびっしりとディスプレイする満艦飾(まんかんしょく:軍艦以外の船がこれをやる場合は満船飾=まんせんしょくと呼ぶそうです)の映像が流れますが、あれ、昔は万国旗だったそうなのですが、旗の順番で国の優劣を勘ぐられてもいかんだろう、ということで最近は信号旗を使用しているそうです。色々と気配りが垣間見られて、みなさん大変ですね。

海というと、おじさんなので自動的にTHE BEACH BOYSが頭に浮かぶわけですが、大変申し訳ないんですが、僕、ちょっと苦手です。時期的にもぴったりですし、傑作の誉れ高い『Pet Sound』の拡張盤も発売されるタイミングなのですがね。ただ、全部が全部アウェイかというとそうでもなく、実はリアルタイムでアルバムが出るたびにきちんと買っていた時代もありました。1972年の『Carl & The Passions』から1979年の『L. A. (Light Album)』あたりまでです。

今考えるとTHE BEACH BOYS聴くのに最初に買うアルバムが『Carl & The Passions』というのはマニアにとっては馬鹿野郎でしょうし、ここでも最初に聴くTHE BEACH BOYSにしないほうが無難だと思いますと明記しておきます。にもかかわらず僕が最初に買ったTHE BEACH BOYSのアルバムがこれだった理由は簡単で、最初に聴いてみようと思った時の新譜がこれだった。それだけの理由です。どちらかといえば完全に不人気盤に入るこのアルバムが最初のTHE BEACH BOYS体験だったので、言うなれば陸に上がったTHE BEACH BOYS期の作品には親しみがあるというか、この『Carl & The Passions』も気に入っており、すぐにその前の『Surf’s Up』も探して買った覚えがあります。一般的なTHE BEACH BOYSに対するイメージは太陽燦燦といったものだと思いますが、この時期のTHE BEACH BOYSは全体的に曇天時々雨といったイメージです。カラッと晴れたというより曇天サウンドが好きな僕はこの時期のサウンドが大変気に入っています。

こうしたサウンド傾向は1974年の『In Concert』あたりまで引きずっており、ここではこの時期の最良の1枚として1973年発表の『Holland』を挙げておきます。この時期のTHE BEACH BOYSに暗い影を落としていたブライアン・ウイルソンの精神疾患とそれに起因する薬物乱用でアルバム制作のスパンが長くなっていた彼らが気分を変える意味もあり、1972年の夏にオランダに行き制作された作品でしたが、最終的にはLAに戻ってからレコーディングされた曲も収録されています。オランダ行きを2度キャンセルし、3度目にようやく現地に赴いたくらいですからブライアン・ウイルソン色は薄く、前作のタイトルからも汲み取れるようにカール・ウイルソンが中心となってまとめ上げた作品となっています。

曇天度はTHE BEACH BOYSトップ・クラス、ところどころスワンプ味も混じり、ほのかにカントリー・テイストもあり、全体ダウナー傾向強しのサウンドは英国もののBRINSLEY SCHWARTZやらHELP YOURSELFなどと混ぜて聴いても違和感ありません。というより、こうした英国バンドと混ぜて聴くと威力を発揮するといういった感があります。アナログで発売されていた時は30cmLP本体に付録としてブライアン・ウイルソン書き下ろしの音によるおとぎ話「Mount Vernon And Fairway」全6曲の17cmEPが付いていました。ブライアン・ウイルソンは『Holland』用の新曲として書いたらしいのですが、メンバーから酷評され、本体とは別にEPとしてつける形となったそうです。実際、本体よりもさらにどよ〜んとしたサウンドがところどころありますが、ナレーション中心の楽曲で、これを本体に収録していたら発売当時、物議を醸し出すどころの騒ぎではなかったでしょう。

てなわけで、まったく海の感じのしない時期のTHE BEACH BOYSを紹介してしまいましたが、今回聴き直してこの時期のスタジオ・アルバム『Carl & The Passions』、『Holland』は4分越えの曲は総じてどれも良い出来だなぁ、としみじみ思いました。『Carl & The Passions』だとまるでTHE BEATLESのような「Here She Comes」やピアノ・バラードの名曲「Cuddle Up」など、『Holland』では「Trader」、「Leaving This Town」、ブライアン・ウイルソン作の「Funky Pretty」などがそれにあたります。

Here She Comes

また、昔から『Holland』収録の「Trader」の途中のコーラスが分厚くなるパートが何かに似ていると思っていたのですが、今回聴いていて判りました。この部分のくすんだ色合いのサウンドをもっとキラキラしたものに置き換えると『Rumours』の頃のFLEETWOOD MACです。不思議と似てます。そういえば、夫婦仲が悪くなり、同じバンドに居ながら別居状態だったクリスティンとジョン・マクビー、クリスティンの方はTHE BEACH BOYSのデニス・ウイルソンと交際していたわけですが、このデニス・ウイルソンのソロ・アルバムもTHE BEACH BOYSというよりもCSN&Yなどを好んで聴く方、特にステファン・スティルスのソロとかも好きという方には良い線いくかと思います。根本的にかぶっている部分は決して多くないのですが、両者の音楽性の無骨な部分と繊細な部分の割合はかなり近いような気がするのです。ついでにこちらの方が先に挙げたTHE BEACH BOYS作品よりまだ海の感じがするように思います。とは言いつつ昼の海ではなく夕暮れと静かな夜の海のイメージですが。

Trader

話変わりまして、1968年に制作された映画で『魚がでてきた日』という映画がありました。SFなんだかコメディなんだかよく分からない映画で、僕はTVで見たのですが、あらすじは大体こんな感じです。ギリシャの島に原爆2個と放射能物質を収めた金属製の筒を積んだ爆撃機が墜落。2名のパイロットは墜落寸前に爆弾と金属の筒をパラシュートで落下させ自分たちもパラシュートで海に落ち、ようやく島に泳ぎ着く。パイロット達は基地に連絡を取ろうとするもその手段がなく、落下物捜索とともに連絡を取ろうと奔走。一方、墜落を知った軍は、落下物が落ちた島を観光開発を隠れ蓑にし土地を買い取り、秘密裏に回収作業を始める。爆弾は回収したものの、最も危険な放射能物質を収めた金属の筒が見つからない。それもそのはず、筒は海ではなく島に落下し、島の山羊飼が拾い家に持って帰ってなんとか開けようしていたから。そのうち軍が土地を買い取ったことで島に観光ブームがおこり、あろうことか軍が買い上げた開発予定地から古代遺跡が発見されてしまったものだから、考古学者の一団もやってきて騒動はますます大きくなる。そしてどうしても金属の筒を開けられない山羊飼は考古学者達が持ち込んだ金属を溶かす薬品を盗み出し、ついに筒を溶かし中のものを手に入れるが、金目のものではないとがっかりして放射能物質を海に投げ捨ててしまいます。というわけで、タイトルは『魚がでてきた日』何ですが、実際は『魚が死んだ日』になちゃったという、ブラックな話でした。当時としてはスタイリッシュな映像もあるのですが、まとまりがなく散漫な印象の映画でしたが、ロックの世界で『魚がでてきた日』といえばこれ、スティーヴ・ヒレッジ『Fish Rising』です。

GONGに加入したことで、デイヴィッド・アレンの薫陶を受け、反復ビートやスペイシーなサウンド手法をアレンの求めに応じて次々と体得そして開発。元々のロック体質、ヒッピー体質と混ざり合い化学反応を起こし、トランスなどというジャンルが生まれる遥か前から元祖ロック・トランスを標榜していたスティーヴ・ヒレッジはデイヴ・スチュワートらと組んでいたURIELが変名で出したARZACHEL、URIELの期間限定再結成のようなKHAN『SPACE SHANTY』(1972年)をこのソロ・デビュー作の前に発表しており、特に後者はEGGのサウンドをもっとハード・ロック寄りにしたかのような、アグレッシヴなハード・プログレッシヴ・ロック作的側面とオルガン・ロックの秀作的側面を兼ね備えた名作で、どの曲もこの時期のイギリスのプログレッシヴ・ロック・シーンからでなければ生まれ得なかったブリティッシュ然としたメロディ、聴き応えのあるギター、オルガン・ソロとアレンジ満載だと思います。再発CDも国内・輸入ともにしっかりしたものが出そろっており、入手しやすい状況になっていますが、一部、あんまり面白くないという論評もあり、イマイチ評価が定まっていない感もあり、脱線しつつも書いております。そんなことはないので、これを聴かずに終わるのはもったいないので、もし聴いていなかったらとっとと聴いておきましょう。

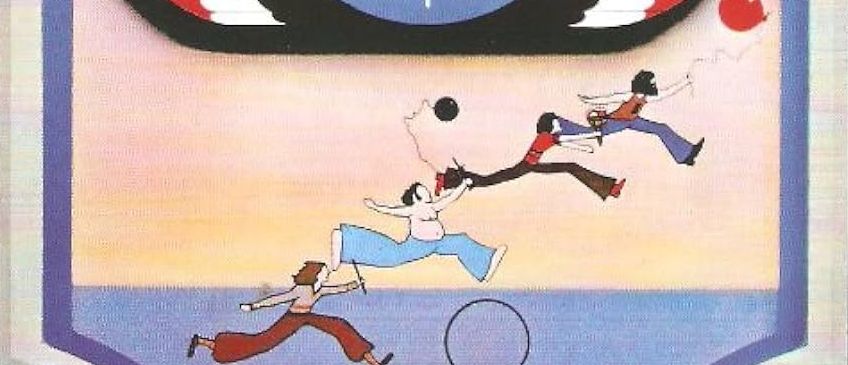

『Fish Rising』に戻ります。GONGとの関係は保ちながらもソロとして独立したヒレッジの1stソロ・アルバム。GONGのメンバーであり、プログレ畑で活動していたアーティストにもかかわらず、なぜかミック・テイラー脱退の後、THE ROLLING STONESのギタリスト候補に挙げられたくらいなので、根はロック体質の上、結構、黒人音楽からの影響も受け、時代が時代ですからインドやチベット音楽からの影響も入り、壮絶なミクスチャー・プログレッシヴ・ロックを提示した傑作に仕上がっています。凄いのはこの時期、テクノロジーが追いついていないだけで既に後のSYSTEM 7に直接繋がるサウンドを作り上げていること。検証していくとやたらといろんな要素が複雑に絡まり合っているのだけれども、それが消化不良を起こさず極めて高いレベルで融合を果たしている点に驚きます。アルバムはいきなり16分超えの大作「Solar Musick Suite」からスタート。静かな導入部から一転ハードな展開に移行したり、メリハリのついた組曲仕立てで聴く者の心をがっちりつかみます。これに対応する形で後半のハイライトとして置かれているのが、本作『Fish Rising』の肝であり、’70年代の彼のライヴでもやらないとファンが許してくれない人気曲「The Salmon Song」です。引き攣った反復リフに乗りドライヴするヴォーカル・パートとたおやかで神秘的なうねりが印象的な展開部のコントラストが絶妙な一度聴いたら忘れられないインパクトを持つナンバーです。さらにこの「The Salmon Song」に続く「Aftagrid」は涼しげなチベッタン・ベルの音から、中央アジアの風景が広がる不思議なギターリフへ移行し、さらにヘヴィなリズム・セクションの上を目一杯ディレイを効かせたヒレッジのギターが飛翔する展開部、さらにジャーマン・メディテイション・ロックにも通じる浮遊感を持ったシンセサウンドの上を今度はインド風音階のソロが乗った切り返しのパートなど、目まぐるしく変化するナンバー。これも14分超えの長尺曲なのですが展開がコロコロ変わることもあり、最後まで聴く者のアテンションをしっかり繋ぎとめています。

Solar Musick Suite

The Salmon Song

スティーヴ・ヒレッジはこの『Fish Rising』が成功を収めたこともあり、ソロとして一本立ちし、続く1976年の『L』ではトッド・ラングレンをプロデューサーに迎え、トッドのバンド、UTOPIAをバックにトランス系ハード・プログレ、インド風味のせといった趣のサウンドを提示。続く1977年の3rdになると、スティーヴィー・ワンダー等を手がけたマルコム・セシルをプロデューサーに起用。ヒレッジ・バンドも黒人プレイヤー中心のラインナップとなり、今度はトランス系ハード・ファンク・ロック、アシッド・フォークまぶしといった感じのサウンドへと変貌を遂げ、もうひとつの海もの4thアルバム『Green』(1978年)へと向かいます。

オリジナルのアナログ盤は初回プレス分がグリーンのカラー・ヴィニール盤で大判ポスターが付いていたのですが、これどこかで激レアとかコメントつけて売っていましたが、バカなことを言ってはいけません。当時、日本の輸入盤店でも普通に入ってきていました。別に珍しくないです。この時期のスティーヴ・ヒレッジは全英アルバム・チャートにもきちんと入る人気アーティストでしたしね。『Green』は前作で提示したファンクのりのサウンドを継承しながら、さらにトランス度がアップし、曲によってはほとんどSYSTEM 7といった展開もあります。このアルバムの後にライヴ・アルバムを発表。それに続く1979年の『Open』は当時の音楽シーンのトレンドであったテクノ・サウンドに大きく舵を切った作品となったことを考えると、『Green』はヒレッジにとって転換期の作品だったように思います。

海の日関連はアルバムの1曲め「Sea Nature」と4曲め「Palm Tree (Love Guitar)」。まずオープニングの「Sea Nature」は重たくスローなファンク・リズムの上をシームレスなシンセサウンドが風景を描き出し、その上をヒレッジのオーヴァードライヴの効いたギターが深いディレイをかけ自由自在に泳ぎ回ります。「Palm Tree (Love Guitar)」のほうはこのアーティストとしては珍しい、ラヴ・バラード。南の島の海岸線を渡る風を想起させる開放感を持ったナンバーですが、シンセのフィルターをかけたかのような奇妙なディストーション・ギターにほとんどサウンド・オン・サウンド状態に近いディレイが掛かっているユニークなトーンが単なるAORに終わることを拒否しており、大変ストレンジな亜熱帯風景を描き出しています。また、このアルバム、最後の「The Glorious OM Riff」ではGONG時代のインプロビゼーション・パートで頻繁に使われていたリフをモチーフにしたヘヴィなトランス・ナンバーが置かれているなど聴きどころ満載の1枚となっています。

Sea Nature

Palm Tree (Love Guitar)

『魚がでてきた日』はなんともとっ散らかった映画でしたが、海と放射能の組み合わせでもうひとつ思い出すのが、ネヴィル・シュート原作のSF小説(昔、早川か創元か失念しましたが邦訳もでていました)を映画化した『渚にて』です。古い映画ですが、主演が名優グレゴリー・ペック。第三次世界大戦が勃発し、北半球は核爆弾で壊滅。核戦争勃発時、海中で被爆被害を免れたアメリカの潜水艦スコーピオン号がオーストラリアのメルボルンに寄港。そこで壊滅したはずの北半球から途切れ途切れの信号を受信し、確認向かうが、決死の覚悟で上陸し調査すると風に揺られた瓶が信号装置のキーを押していたことがわかり、引き返すが放射能は次第に南半球も蝕んで行き、人類滅亡の刻が迫る。スコーピオン号は帰えることのない最後の航海に出、自ら海に沈んでいく、みたいな話だったのですが、映画では最後、ヒロインが岬からスコーピオン号が最後の航海に向かうのを見送るシーンが大変印象的でした。

このタイトルをそのまま冠したのが1974年発表、ニール・ヤングの『On The Beach』です。どちらかというと大ヒットした『Harvest』の後に立て続けにリリースされ酷評を受けた映画のサントラ『Journey Through The Past』、ライヴ・アルバム『Time Fades Away』と並びちょっとダウン期に入っていた頃の作品ですが、そのアートワークから判るように、小説からの影響を受けた、終末思想が見て取れる作品となっており、全体的に重苦しくどんよりしたムードが支配しています。日本でも発売当時は大ヒットした『Harvest』に続くスタジオ録音最新作ということで大きな話題になりましたが、評価はイマイチだった記憶があります。

ただ、当時の日本の論評は結構、アメリカ本国で例えば、ROLLING STONE誌なんかが厳しいレビュー掲載するとそれになびいてしまう傾向が強かったですし、ニール・ヤングというアーティスト自体、その発言や行動、私生活のゴシップなどが多く、持ち上げられたり、落とされたりアップダウンが激しい人だったこともあり、そうした音楽以外の要素でバッシングを受けることも多々あり、当時の評価はあんまりあてにならないこともあるよねと思います。その辺のところは日本人には今ひとつ判りにくいというのもありますしね。『Harvest』のようなヒット作ではありませんが、暗い、ズルズル、どんより3拍子揃ったブルースのりのナンバー揃いの作風は決して悪くなく、逆に今の方が時代にすんなりはまるサウンドになっているように思います。

今月の1枚ですが、海外盤は既にちゃんと出ておりましたが、今月末にユニバーサル・ミュージックの名盤発見伝シリーズで国内再発が決まりましたので紹介しておきたいと思います。HEADS HANDS & FEETです。アルバート・リー在籍で知られるバンドですが、このバンド、とにかく1971年、1972年あたりに活躍していたバンドにしてはとにかくうまい。驚くほど芸達者! ファンク調、ブラス・ロック風、カントリー風、プログレ調なんでもありの引き出しの多さとほとんど超絶と言っていいテクニックを誇るバンドでありました。今回、1st『HEADS HANDS & FEET』、2nd『TRACKS』の2枚が国内再発になりますがどちらも聴きどころ満載です。そんなすごいバンドだったのになぜ大成しなかったかというと、結局、サウンドの焦点が絞り込みづらかったことと、そのテクニックを凌駕する、これぞ代表曲というヒットに恵まれなかった、というのがあるように思います。名前だけは結構知られていますが、聴いたことがないという人が多いバンドかと思います。未聴の方はカケレコのリストにも頻繁に出ますのでこの機会にどうでしょう? かなりびっくりすると思いますよ。テクニック面では本当に完璧に近いバンドです。

関連カテゴリー

音楽歳時記 7月 海の日…陸に上がったビーチ・ボーイズ

-

STEVE HILLAGE / FISH RISING

GONGに在籍した名ギタリスト、盟友DAVE STEWART、PIERRE MOERLENら参加の75年1stソロ

David Allenを中心に結成され、個性的な浮遊感を持ったサイケデリックなスペース・ロックを確立したプログレッシブ・ロックシーンを代表するバンドGONG。その全盛期を支え続けた名ギタリストによる75年デビュー作。Pierre Moerlin、Tim Blake、Didier Malherbe、Gili Smythといった当時のGONGメンバーが集結し、加えて名キーボーディストDave StewartやHENRY COWのLindsay Cooperといった豪華なサポートを受けて製作された本作は、GONGはもちろん、後の彼の音楽性に通じる浮遊感を持ったサイケデリック・ロック色を強く見せており、STEVE HILLAGE主導のGONGという見方も出来る快作です。

-

HEADS HANDS & FEET / TRACKS

名ギタリストAlbert Lee在籍の英スワンプ・ロック・グループ、71年作、芳醇なメロディ&アンサンブルが溢れる興奮の名作2nd!

名ギタリストAlbert Lee、後にCHAS & DAVEを結成するフィドラー&バンジョー奏者CHAS HODGESが在籍のグループ。71年作の2nd。1曲目から強烈にカッコ良し!グルーヴィーなリズムから入り、哀愁と男気に溢れたヴォーカルがソウルフルな歌を聞かせ、ピアノが芳醇なフレーズでかぶさり、そして2コーラス目から入るギターによるリズミックかつメロディアスな必殺リフ!さらにハモンドが加わり、バンド全体がウネリを上げで聴き手をなぎ倒します。ものすごい名曲!その後も、次から次へとグルーヴィーかつメロウかつ英国的な叙情に溢れたメロディ&アンサンブルで畳み掛けられ、バンドに飲み込まれます。これは素晴らしいアルバム!英スワンプ・ロックを代表する興奮の名作!

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!