「音楽歳時記」 第二十五回 2月 節分! キャリアの節目に鬼が出る。 文・深民淳

2月の行事に節分があります。子供の頃からけったいなイベントだと思っていました。日本人の我々は共通認識がありますから、大声だしながら豆を撒き散らしても誰もおかしいとは思いませんが、外国人はかなりビビるでしょうね。関西の方ではこれに恵方巻が追加されます。僕は関東の人間なので、この恵方巻の風習、ほぼ、21世紀になるまで知りませんでした。この風習が関東以北まで広まったのはそう昔のことではありません。もし、この風習を高校生の時知っていれば、絶対バカ系の男子が勢ぞろいして思い切りやっていたと思います。

不思議なのは、東京で育ちましたが、関西出身の両親を持つ友人も多くいました。しかしこの恵方巻の風習は聞いたことがなかったと記憶しています。今や、この時期になるとコンビニでもポスターが貼られ、予約やら注意喚起やらがなされているのに、そこに至るまで全く知らなかった。この時期になるといつも不思議に思います。

節分の方は、これもかなり奇天烈なイベントで、バカ系男子高校生は乗っかりやすい感じがしますが、恐らくどこか照れがあったのでしょう、大声だしながら豆を撒き散らし練り歩くということはやった記憶がありません。最近はこうした照れもへったくれもなくなりましたので、会社でもやりますね。数年前までは思い切り振りかぶって大量の豆を撒き散らしていましたが、棚の隙間とかに入り込んだ豆が年末の大掃除で出てきたり、衛生的にも問題あるんじゃない?ということで、最近は声だけでかく、豆はそっと見えるところに撒くというスタイルになりました。本末転倒です。なので、この会社甘いから大丈夫と鬼に思われているようです。

節分の豆まきのオリジンは、季節が切り替わる節目には鬼(邪鬼)がわいてくると言われ、これを追い払うための祓の行事なわけです。元々は9世紀ごろに京の都で鞍馬山の鬼が都に降りてきて町を荒らすのを憂い、加持祈祷をし、鬼がわいて来る穴を封じ三石三升の炒り豆投げ鬼の目をつぶし災厄から逃れた故事伝説に由来していると言われています。語呂合わせで豆は「魔滅」通じるとされ、鬼に豆を投げつけることで邪気を払い、その年の無病息災を願うという意味も持っています。

ここ数年、10月末にハロウィンで渋谷駅前のスクランブル交差点を始め全国で妙に盛り上がっていますが、節分の豆まきもやってほしいな。渋谷駅前豆だらけっていうのも想像すると凄いものがあります。でも、これ本当に起きたら、1968年10月21日の国際反戦デーの日に起きた新宿騒乱事件みたいになってしまう恐れもあり無理でしょうけどね。

季節の変わり目に鬼が生じるというのはどこか象徴的です。節分というテーマで考えていたら、アーティストにもこういうのってあるよなぁ、というところに行き着いてしまいました。季節をキャリアという言葉に置き換えると解りやすいかと思います。キャリアの節目に鬼が生じます。ロックの世界ではこの鬼は問題作と言われております。今回はその辺をテーマに進めていきたいと思います。まぁ、問題作と言ってしまうと色々と語弊がありますので、キャリアの転機となった作品という風に思っていただければ、と思います。

まず思い浮かぶのが、先月も取り上げたグレッグ・レイクが在籍したEMERSON, LAKE & PALMER。1977年3月に発表された『Works』です。彼らにとって集大成とも言えるヒット作『Brain Salad Surgery』をヒットさせ大規模なツアーも成功させたものの、メンバー間のエゴのぶつかり合いが激しくなりバンドとしての活動が停滞。1974年以降、それぞれがソロ活動を模索し始めるという、いかにもありがちなキャリアの曲がり角に直面します。『Works』はオリジナル発売時にはLP2枚組という編成で、3人のメンバーのソロ楽曲をLPの片面ずつ収録し、最後の4面のみEL&Pの演奏というものでした。企画としては成り立っていますが、バンドとしての整合感は極めて薄く、俺たち人間関係の問題抱えていますとカミングアウトしたにも等しい作りながら、足掛け4年ぶりの新作ということもあり、全英チャート9位、全米チャート12位まで上昇するヒット作となりました。最後のEL&P面に収録されたマイルス・コープランドの「Fanfare For The Common Man / 庶民のファンファーレ」はシングル・エディットも作られ、イギリス本国ではシングル・チャート2位まで上昇し、バンドにとって最大のヒット曲にもなっています。この作品に合わせたツアーの方も超強気のもので、オーケストラを引き連れてのエゴ・トリップは軽々成層圏越え。巨大アリーナ、スタジアム・クラスの会場を使ったにもかかわらず、収支は赤字というとんでもないイベントとなり、オーケストラは途中で解雇、資金を捻り出すための借金新譜とも言われた『Works Vol.2』(Vol.2と銘打っているものの実質はアウトテイクス集に他ならず)も発売となりました。

Fanfare For The Common Man(庶民のファンファーレ)

まぁ、作品が残した成績だけでみれば4年近くもスタジオ録音作を出していなかったバンドとしてはそこそこ成功しているように思えますが、各メンバーが作ったソロはそれまでのEL&Pの要素を切り出し、どのメンバーがどの部分を担っていたのか、ある種のネタばらしをやった上に尺が長すぎ、散漫な印象をファンに与える結果となり、以降その人気にも陰りが見えるようになってしまいます。とはいえ、EL&Pとしての演奏面では後の再結成以降にも受け継がれるトライバル・ロック・シリーズの最初の大作「Pirates」が収録されているなど聴きどころもあるにはあるが、今聴いても妙な作品だなぁ、と正直思います。

EL&P『Works』は1977年に発表されている作品ですが、1974年以降、彼らの活動が停滞した背景にはメンバー間の確執があったことは間違いありません。しかし、もうひとつこの時期、イギリスの音楽シーンは間違い無く季節の変わり目にあり、鬼がわいて出たということも関係しているかと思います。出てきた鬼はパンク・ロック。元々イギリスの音楽シーンとファン気質は極端というか振れ幅大きすぎといった側面はありますが、1976年以降パンク〜ニューウェイヴへ思い切り振り切ってしまったイギリスのメディア、ファンから『Works』は過去の遺物と切り捨てられました。でも、チャート的にはそれほど後退はしなかった。ボロカス言いながらも、民族の血が騒ぎ、『Works』4面のトライバル・ロック・アプローチに結構惹かれていた側面もあるかと。大航海時代を制し、国益を拡大していった大英帝国の末裔の血には確実に訴えかけるものがあったようです。

さて、話は海を渡りアメリカへ。アメリカン・ロック、スワンプ系、果てはファンク・ロック系好きに今なお愛されるバンド、LITTLE FEAT。様々嗜好のファンから愛されるだけあり、その音楽性には様々な音楽の要素が複雑に溶け込んでいます。大きなヒットには繋がらなかったものの、発表当時、アメリカのみならずイギリスのUKスワンプ系アーティストにも大きな影響を与えた1st。

BRINSLEY SCHWARZもこの1stに強い影響を受けたと言われています。他にもその名を広く知らしめた2nd『Sailin’ Shoes』(’72年)、アメリカン・ロックの名盤企画には必ずと言って取り上げられる3rd『Dixie Chicken』(’73年)、ここ日本でも大きな話題となった5th『The Last Record Album』(’75年)など聴きどころ満載のアルバムを次々と発表したバンドでした。ミリオンセラーを連発というステイタスではありませんでしたが、注目度は高く、特にローウェル・ジョージのギターはその独特のトーン・メイク、粘り気のあるスライド・ギターが一世を風靡し、彼はLITTLE FEAT以外にも多くのアーティストのセッションに参加しています。

LITTLE FEAT自体、そのローウェル・ジョージがフランク・ザッパのバンドを脱退した後にメンバーを集め結成したバンドだったわけですが、そのメンバーの中にはこれも’70年代のアメリカン・ロックを語る上では忘れてはならない名キーボード奏者、ビル・ペインが在籍。ジャズ・フュージョンの素養も持ち合わせたペインとジョージの個性が交わりその音楽性に深みを与えた一方、ここにもうひとりのギタリスト、ポール・バレが加わった3人の主導権争いというのが常にあり、バンド活動は常に緊張感があったと言われています。その主導権争いによる緊張感が名盤多発に貢献したのは間違いないでしょう。

ただ、1975年の『The Last Record Album』発表後、ジョージのドラッグ依存が加速し、バンドの力関係がペイン、バレ組主流の方向に傾きだします。そんな節目に発表されたのが『Time Loves A Hero』(’77年)でした。アルバム・アートワークにはこれまで同様ネオンパークのイラストが使われているものの、前作までの見た瞬間に記憶に刷り込まれるインパクトに欠けているのが第一印象のこのアルバム、大きくフュージョン方向に傾いています。前作までも曲の中に味付けとして織り込まれていたのですが、このアルバムではそのフージョン色が大きく拡大。従来からのLITTLE FEAT節を踏襲した曲と一緒に並べられているため確かに収まりが宙ぶらりん状態で、作品の整合感という点では今ひとつ。評価も定まりません。

普段プログレ中心に聴いているというリスナーさんはLITTLE FEATというと「はぁ?」という反応かもしれませんが、そういう方にこそこの『Time Loves A Hero』収録の「Day At The Dog Races」を聴いていただきたいと思います。これは僕個人の想像ですが、ビル・ペインってこの時期、BRAND Xを結構意識していたんじゃないかと思うのです。ふたつのバンドはそれぞれ身を置いているフィールドこそ違いますが、演奏力の高さは同等といっても過言ではなく、まさかのハード・フュージョンとなった「Day At The Dog Races」は今なお新鮮かつ過激に耳を刺激してくれます。節分の季節にまさに鬼のグルーヴと言っていいでしょう。バンドと長くチームを組んできたテッド・テンプルマンの独特のコンプのかけ方やサウンド全体がわずかに揺れるフェイズ処理の的確さも手伝いテンションの高い1曲となっています。LITTLE FEATは本作の後、これもライヴ・アルバム100選とかの企画には必ず顔をだす名ライヴ・アルバム『Waiting For Columbus』を残し一旦解散。ジョージは1979年にソロ・アルバム『Eat It Here(特別料理)』を発表しますが、そのアルバムに合せたツアーの途中、ドラッグのオーヴァードースによる心不全で亡くなってしまいます。この後バンドはペイン、バレ体制で再結成され現在まで断続的に活動は続いています。ちなみにLITTLE FEATのハード・フュージョン色は再結成後にも度々顔を覗かせ、『Representing The Mambo』(‘90年)、『Chinese Work Songs』(‘00年)等でも驚愕のグルーヴを聴かせてくれています。

Day At The Dog Races

再びイギリスへ。え〜、この間カケレコでジョン・ロッジが2015年に出したソロ・アルバム『10,000 Light Years Ago』を買いまして。かったるいアルバムかと思いきや、妙に尺が短かったものの結構メリハリがあって楽しめちゃったのですが、このバンドの季節の変わり目はどこだろうねぇ、とふと考えたわけです。まぁ、やはり’65年のデビューから8作目『Octave』かなと、なりまして。確認のため聴き出してかなり大きめの衝撃を受けました。まず、クレジットを見たね。自分の記憶では’77か’78年あたりに発売されたと思っていたのですが、何も考えずに聴き始めたら妙に古臭い。発売は記憶の通り’78年でしたが、これ’78年の音じゃないよなぁ、というのが正直な印象。

デビュー当時はビート・バンドでレコード会社主導の企画ものに近いアルバムでオーケストラと共演をきっかけにプログレの道に走り、メロトロン(この人たちの場合はピンダートロンか)も売りでした。1972年発表の『Seventh Sojourn』で7日間天地創造を想起させる壮大な連作コンセプト・アルバム・シリーズに終止符を打ち、次はどこへ向かうのかと注目を集めたにもかかわらず6年も待たせちゃいましたという正真正銘の問題作です。まぁ、6年といってもその間にアメリカでかなり売れたベスト・アルバムやら、ライヴ・アルバムやら、メンバーのソロ・アルバムやらがドカドカ出たので消息不明感はなかったのですが、まぁ、今これやったらさようならでしょうねぇ。内容ですが、まず「1972年までのプログレっぷりはどうした?」と正面から突っ込めます。思わず制作年度を確認してしまうそのサウンドは’70年代初頭のフォーク・ロックを強く想起させる。先に挙げたEL&Pが俺様モード全開で時代の壁を蹴破ろうとして骨折しちゃったのに対して、こちらは「パンクって何? ニューウェイヴって?」といった感じで、完全にそのようなものは眼中になかったといわんばかりの堂々とした作風が眩しい。ある種天然というか、何ひとつ疑うことなく、迷うことなくこれを作ちゃったのでしょうかね。

プログレのオーディエンスは減らしたものの、発売当時その先AORにどっぷりはまっていくオーディエンスを取り込んでうまく季節の変わり目を乗り越えたと言う感じでしょうか。でも、これじゃぁ、マイケル・ピンダーは脱退するでしょうね、このサウンドじゃメロトロン使い特に必要ないですし。

再度大西洋を渡りアメリカへ。1973年4月8日僕は友達とデイヴィッド・ボウイを観に行きました。来日が決まり、中学生がんばってチケットを取り、今は無くなってしまった新宿厚生年金会館へ行くその前に、僕らは新宿御苑近くにあった輸入盤店に寄り道をしました。友人が店の広告で見たVELVET UNDERGROUNDの2ndアルバム『White Light, White Heat』のカット盤を購入したいということで。確か、\980だったと思います。ボウイがルー・リードと急接近していた時代です。ルー・リードの名前と、彼がソロになる前のVELVET UNDERGROUNDの伝説的な逸話は雑誌等でインプットされていたので聴いてみたいという動機だったと思います。結局、購入した友人はあまり良いと思わなかったようで、2〜3日してすぐに「聴いてみる?」とそのLPを貸してくれたのですが、僕は思い切りハマってしまったのです。結局、その\980盤は僕が友達から買い取ることになったわけですが、そこから当時よくラジオでかかっていた「Walk On The Wild Side」が入っていた『Transformer』に行き、その後は新作が出ると迷わず買うのが習慣となっていったのです。

まぁ、なんとなくこの先の展開が読めたと思いますが、そうなんです、僕、『Metal Machine Music』も買っちまったんですよ。音楽雑誌等ではほとんど「殿、ご乱心」みたいな評論がなされ、聴いていると体調が悪くなるとまで書かれていたのに、もう怖いもの見たさも手伝い迷わず購入。体調は悪くはなりませんでしたが、LP2枚組だったため、高校生の小遣いからすれば高い買い物となった後悔はありましたが、高額な予算を投入したLPゆえ、ほとんど修行のように毎日聴きました。家族からは隣近所に迷惑がかかるからそれは大音量で聴くな、と釘をさされていたので、ヘッドフォンで聴いていましたが、それでも翌月の収入が入り、新しいLPを買えるようになるまで。当時のルー・リードはまさに時の人で、それゆえその活動、一挙一動に注目が集まり、様々な批評が彼の周りに渦巻き、相当ストレス溜まっていたのだと思いますが、この『Metal Machine Music』は強烈なしっぺ返しだったなぁと思います。これを出したら更なるバッシングを受けることは火を見るより明らかだったにもかかわらず、堂々とやってのけたのは凄かった。どう考えても当時の所属レーベル、RCAは止めに入ったはずですが、それをぶっちぎって出してしまった背景にはやはり、当時のルー・リードが強烈なエネルギーに溢れていた証かと思います。

僕の方は、修行の甲斐あって、その後はジャーマン・エクスペリメンタルだろうがニューウェイヴ以降のTHROBBING GRISTLEだろうがWHITEHOUSEだろうが難なく普通に楽しめるようになりまして、こうなったのもルー・リード様のおかげと感謝しています。内容は皆さんご存知かと思いますが、まさに鬼が出ちゃった作品かと思います。

Metal Machine Music A-1

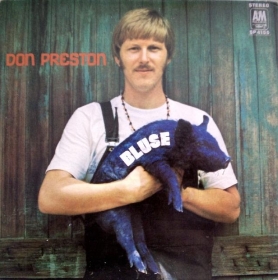

さて、今月の1枚ですが、コンスタントにレアな作品をCD化しているBIG PINKレーベル。カケレコでも扱いが多いレーベルですが、またやってくれました!ドン・プレストンが1968年にA&Mから発表した1stソロ『Bluse』。レオン・ラッセルのバンドで活躍するギタリストが残したスワンプ系ロックの名作です。アルバート・コリンズほど尖っていないものの、ハイトーンがピキンと耳に刺さる硬質なトーンのギターとホーン、女性コーラスをドカドカ大鍋にぶち込んだかのようなガンボな作風はお見事!その収録曲中に「Father Up The Road」という曲があるのですが、これ、エリック・クラプトンもよくライヴで演奏していた「Further On Up The Road」。大昔、バンド名は忘れちゃいましたが、何組ものアーティストが出演するイベントを観に行った際にブルース・バンドがこの曲を「父ちゃん、道をやってくる」といった感じに日本語で歌っており、「わはは、そりゃ意味違う」と大笑いした記憶があるのですが、このドン・プレストン版のタイトルはまさにそれですね。

スワンプ系の名作としてはマーク・ベノの諸作品、アラン・ガーバーの『Alan Gerber Album』等名前聞いただけで思わず反応してしまう作品は多々ありますが、この『Bluse』と同列に並べられる名作。BIG PINK良いアルバムも出すけど、地味なのも多いから、とちょっと引いているリスナーにも力を込めてお薦めできる全編ガッツ溢れるスワンプ・ブルース・ロック! 昔から好きな作品でしたが今回のCD化で久々に聴いて、再びはまっております。今週はこれをかけっぱなしです。話変わりますが、このドン・プレストンが番頭さんを務めたレオン・ラッセルの季節の変わり目はなんだったかというと、僕は1974年発表の『Stop All That Jazz』だったと思います。この前年にもカントリー・アルバム『Hank Wilson’s Back』なるアルバムを発表していますが、これは番外編の雰囲気。やっちゃったのはやはり『Stop All That Jazz』かと。この時期のレオン・ラッセル創作意欲が湧きすぎでとっちらかっていたこともあるのでしょうが、今回、ドン・プレストン繋がりで順を追って聴いてみて、個人の感想としましてはここだな、と思いましたね。この次の『Will O’ The Wisp』(‘76年)になると再びレオン・ラッセル特有のドロドロ感が復活しているところを見ると一瞬の気の迷いという感じもありますが・・・。

Father Up The Road

関連カテゴリー

「音楽歳時記」 第二十五回 2月 節分! キャリアの節目に鬼が出る。

-

LITTLE FEAT / TIME LOVES A HERO

ドゥービーズやタワー・オブ・パワーの面々が参加した77年作

-

定価1820+税

盤質:傷あり

状態:並

帯有

カビあり、軽微なケースツメ跡あり、帯はラミネート加工されていて、ケースに貼ってあります

-

LITTLE FEAT / LITTLE FEAT

ローウェル・ジョージら初期マザーズのメンバーによって結成された、米ルーツ・ロック・バンド、記念すべき71年デビュー作

ZAPPAのバック・バンドのメンバーによって結成された、米ルーツ・ロックの祖、記念すべき71年デビュー作。制作中に左手に大怪我をしたLowell Georgeが、Ry Cooderとボトルネック・ギターでやり合う、エネルギッシュなHowlin’ Wolf原曲の「44Blues〜How Many More Years」名演は聴きどころ。プロデューサーはLowell Georgeの友人であるRuss Titelman。後のニューオリンズ・サウンドへと繋がる、多様な引き出しを秘めた、彼らの処女作品です。

-

紙ジャケット仕様、07年デジタル・リマスター、インサート・内袋付属、定価2095+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!