「音楽歳時記」 第五十四回 7月下旬 土用丑の日 文・深民淳

東京を中心とした首都圏の公共交通機関、ビルなどのエスカレーターでは急がない人は左、先を急ぎ、エスカレーターを階段のように登って(または降って)行く人は右を通ります。現在、僕の会社は赤坂見附にありますが、土地柄、外国人旅行者も多いのですが、こうした外国人旅行者も最近では概ねこの暗黙のルールを守っています。恐らくガイドブックなどに書いてあるのでしょう。

これが関西に行くと反対になります。知っていればどうってことないのですが、知らないと時にトラブルとなることもあります。ま、大した問題ではないのでしょうけど、公共の場だとそこを行き交う人々は、そこに居合わせた人の数だけ異なったシチュエーションがあるわけですから、時には面倒もおきます。あ〜、今300字辺りなんですが、入り方失敗したなぁ、と既に思っています。最近どうも思考がネガティヴ方向に向きがちです。疲れているせいもあるのでしょうが・・・。

6月に入り、梅雨はかなり鬱陶しいですし、既に蒸し暑くこれからやってくる本格的な夏を思うと気分がどうも上がりません。で、7月。後半には土用の丑の日っていうのがあります。うなぎですね。これも先のエレベーターの話と同様に関東・関西で大きな差があります。僕は関東で生まれ、ここでずっと育ってきたので関東風でないとダメです。関東・関西の差は、腹から割くのか背から割くのか違いっていうのはよく言われますが、もっとも肝心なところは焼く前に蒸すか・蒸さないかだと思います。関東は基本蒸します。よってうなぎが柔らかい。関西で生まれ育った人に言わせれば「老人・病人の食べ物違いますの」ってことになりますが、僕は胸張って「結構です、僕は既に老人・病人ですのでそれじゃないと困ります」と言います。今やうなぎは超高級魚。丼でも重でもマジかよ、という値段になってしまいました。以前ですと東京でうなぎの暖簾を掲げているところはいちいち確認しなくても関東風で間違いなかったのですが、最近は関西風を謳うところも多く、まずは確認が必要になってきちゃいました。

さて、何も考えずに土用の丑の日=うなぎを選択しちゃいましたので、また今月も思い出すのに苦労します。うなぎ、そんなにあったかな、ロックの世界で。まぁ、頭に浮かんだものから書き始めおいおい思いだす方向で行きましょう。

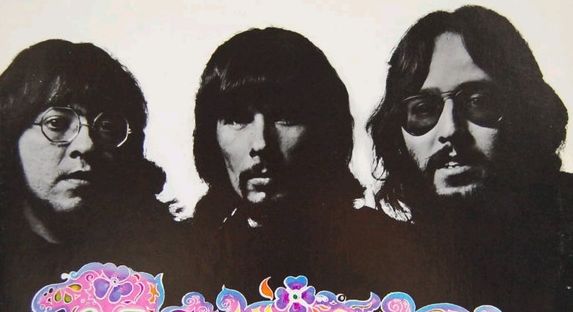

最初に思い出したのはうなぎ・コンドーム。ドイツのBirth Controlの2ndがイギリスのカリスマ・レーベルから発売された際のアートワークです。コンドームに水を入れてその中にうなぎが入っています。うなぎが精子という見立てです。デザイナーはヒプノシス。Birth Controlに馴染みがなくてもヒプノシスの作品集めた作品には必ず載っています。結構インパクトある写真ですね。ドイツでは1971年に発表され、オリジナルのアートワークは蜘蛛とバッタを取り混ぜたような巨大な虫の怪物が、子供を食っているという気色の悪いイラスト。イギリスでの発売権を獲得したカリスマがこれじゃ、英国のロック・ファンに嫌がられるということで英国オンリーで差し替えたものだったようです。

バンドは‘60年代後半から活躍しており1970年アルバム・デビュー。その1stにはThe Doorsの「Light My Fire」のカヴァーが収録されていたことからもわかるように、オルガンとギターの対比型サイケデリックからハード・ロックへの移行期に多く生息したバンドそのもの。その「Light My Fire」などは歌が入り前の部分のギター・リフがほとんどDeep Purpleの「Black Night」みたいということで、大体どのようなサウンドか想像がつくかと思います。

初期はレーベル移動が激しく1stがメトロノーム、2ndがOhr、3rd以降しばらく独CBSとコロコロ変わっていたので、移動に合わせ過去作品がタイトル、ジャケットを変えて再発されたりとオリジナルが何枚目であるか分かりにくかったりします。本作は’71年の発表ということもあり、まだ’60年代ノリが残っており、アメリカのサイケ通過型オルガン・ロックと第1期Deep Purpleや初期Uriah Heepの影響下にあるサウンドに汗臭いヴォーカルが絡むそのスタイルは、初期ジャーマン・ハード好きには評価されていますが僕はちょっと苦手なタイプですね。

で、この2nd以降は時代背景を鑑み、脱オルガン・ハード・ロック、プログレ化を志向し、デビューから引きずって来た暑苦しいタイプのオルガン主体のハード・ロックから英国プログレの影響を受けた作風に徐々に変化していきます。エンジ色のバックに金文字のバンド名、タイトルが印刷された1974年発表の4thアルバム『Rebirth』辺りが分岐点といった感じでしょうか。バンドはこの『Rebirth』以降、プログレ度を一気に強め1975年にジャーマン・プログレ然とした『Plastic People』、翌’76年に更にプログレ度を増しシンフォニック・ロックの領域にも足を踏み入れた『Backdoor Possibilities』を発表します。2ndとプログレ化した’75 年以降の2作品の計3枚とも、ここ10数年聴く事は無く、鈍臭いプログレというイメージが僕の中では定着していたのですが、今回聴き直したら、ネタにした2ndは鈍臭いイメージそのままでしたが、『Plastic People』、『Backdoor Possibilities』は結構楽しく聴けちゃいましたね。特に『Plastic People』はプログレというより、タイトに作られたジャーマン・ハード・ロックとしてかなり楽しく聴きました。思い込みは怖いよね。2ndのほうはIron Butterflyとかアメリカのオルガン入り初期ハード・ロック・サウンドが好きな方には気に入ってもらえそう、そういう音です。

Stop Little Lady

さぁ、もう詰まったぞ。うなぎねぇ。Genesisにそんな曲なかったか、と思い必死に思い出そうとして、あ、『The Lamb Lies Down On Broadway』の「The Lamia」かと思いつき、歌詞を調べたら「The Lamia」は女性の顔を持った緋色の蛇でした。でもよく読んでいくと、主人公レエルはボートに乗っていてその周りをラミアたちが漂っているのですが、レエルの血が水に流れるとライアたちは死んでしまう。で、レエルはそれを食べてしまうのですが、最後の方に「彼の褐色の指にはニンニクの香りが残った」という一節があります。大昔、イギリスで食べたことがあります。ニンニクの香りがしてうなぎがあろうことかぶつ切りでやたら脂っこい料理。見た目が気色悪いし、味も少なくとも僕にはToo Muchでした。うなぎなんで鱗はないけどぶつ切りだと蛇みたいという印象が残っています。

The Lamia

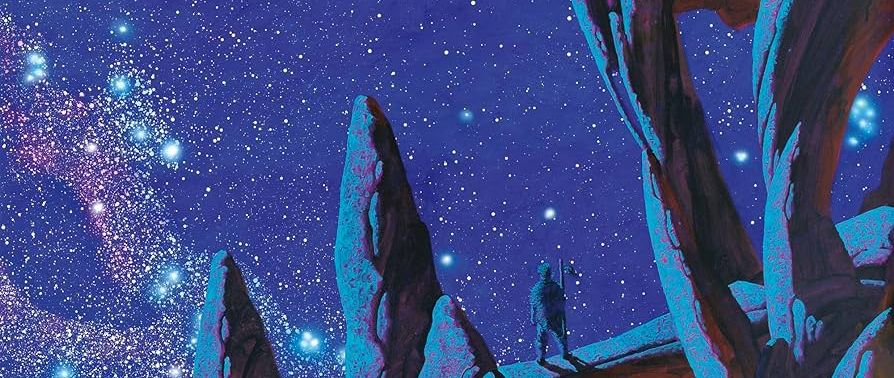

『The Lamb Lies Down On Broadway』はGenesisの最高傑作とするファンとGenesisは好きだけどそれはちょっと重いという人に意見が分かれますが、僕は適当に生きていますのでどっちつかずです。これまた久々に聴き直したら、傑作方面に若干傾いているという状況です。

レコーディングが始まってもピーター・ゲイブリエルはまだ歌詞を書いており、バック陣は書きあがった歌詞に超特急でインスト・パートを付けレコーディングしたというこの作品。完成後の全曲再現ツアーとともにゲイブリエルとバンドの間に大きな溝ができる原因となった作品とされています。まぁ、このぶっ飛んだ物語を作り上げたゲイブリエルも偉いのですが、特急進行の中、これに45年以上経っても、これ以上のインスト・パートを付けるのは不可能だろうと聴く者を圧倒するサウンドを作り上げたスティーヴ・ハケット、トニー・バンクス、マイク・ラザフォード、フィル・コリンズはさらに凄かったなぁと心底思います。

CDでも良いのですが、せっかくハイレゾ版があるのだからそれを聴こうと思い、これも10年以上ぶりに再生してみたのですが、レコード、CDで頭の中に出来上がっていた思いこみがガラガラ崩れる事態が発生。ハイレゾ版は現行CDと比べるとサウンドの奥行きとかがかなり広がっており、そのサウンド自体もかなりスッキリ。レコード時代からその音楽はすごくとも音質自体は完璧という印象はなかったこの作品、ハイレゾ版を今回じっくり聴いてそこかしこにこんな音入っていたか?という箇所が出現し一時間半強かなり楽しませてもらいました。これも、買った時どこをどう聴いていたんでしょうね?僕は。

今回聴いて気がついたのは、このアルバム、総収録時間が95分弱なので、LP時代は勿論、CDも自動的に2枚組になるのですが、このアルバムの人気曲ってほとんどCD1に集中しているわけです。タイトル曲から始まり、「In The Cage」、「Counting Out Time」、「Carpet Crawlers」といったヴォーカル曲、ハケットの美しいソロがフィーチュアされたインスト曲「Hairless Heart」全部CD1の方に入っている。ストーリー追って全体験ってことでなければ、CD1で事足りてしまうわけです。CD2あまり記憶にないって人いるんじゃないですか?

そういう方は是非、エンディング部分再訪をお勧めします。エンディングに向かう前の最後の主題ヴァリエーション提示「The Light Dies Down On Broadway」から始まり「Riding The Scree」、「In The Rapids」を経てエンディングの「It」に至る部分、もしあなたがCD1で済ます派だったらまた良い体験ができると思います。

話変わります。大変個人的でくだらない話です。赤塚不二夫先生の漫画にウナギイヌというキャラクターがありますよね。大昔、一緒にバンドやっていたギターのYくんの彼女がウナギイヌというアダ名で、まぁ、今となっては彼女も立派なババァになっているかと思いますが、彼女の名誉のために行っておくと結構綺麗系の顔立ちだったのですが、彼女にあったことのある連中はYくんにあだ名の由来を決して聞かない。僕もそうでした。言い得て妙だったわけです。さぁ、あのキャラクターと綺麗な顔のオネェさん(あくまで当時)を頭の中で合体させてみてください。

再び話変わりまして、うなぎといえばうなぎパイというのがあります。春華堂が発売している浜松エリアの名物ですが、僕の父が浜松出身で子供の頃、良く祖父母の家に夏休みとかに行っていたので小さい頃から馴染みがあるのですが、浜松駅のベンチとかにこのうなぎパイの広告が付いていてそこに「夜のお菓子」だか「夜の銘菓」だか妙なキャッチがついていて、リビドーが活発な時代ですからロクでもない妄想に走るわけです。とはいうものの、あれを食して夜にガンバちゃった男女についぞお目にかかったことはありませんし、僕も若い頃そんな体験はありません。どうもそのキャッチ、実はそういう意味ではないらしいのですが、うなぎパイを英語にするとEel Pie。Eel Pieはピート・タウンゼントが自身の楽曲を管理する出版会社の名前になっています。

というわけで、『Lifehouse Chronicles』、『Lifehouse Elements』を引っ張り出してまいりました。The Whoの楽曲のほとんどを手がけていたタウンゼントが『Tommy』と『Quadrophenia』の間に企画・立案し楽曲を書きためたものの未完に終わった『Lifehouse』プロジェクトは、ロック・オペラ『Lifehouse』を音楽・映画・ライヴ・本等多岐にわたる展開に発展させるマルチ・メディア・プロジェクトとして企画されましたが資金問題、所属レーベルの不理解など数多くの問題を抱え、頓挫。『Lifehouse』用に制作された楽曲は1971年発表の『Who’s Next』、タウンゼント自身の1stソロ・アルバム『Who Came First』などで分散され発表されましたが、当時、タウンゼントが全精力を傾けて取り組んだ巨大プロジェクトの一部が紹介されたに過ぎなかったわけですが、1999年にBBCで『Lifehouse』のプロットを元にしたラジオ・ドラマがオンエアーされたのをきっかけに翌2000年6枚組全78曲の『Lifehouse Chronicles』とそのダイジェスト版ともいうべき11曲構成の『Lifehouse Elements』を発表します。なんで今、『Lifehouse』を引っ張り出してきたかというと、来年7月発表予定でこの『Lifehouse』ストーリーがグラフィック・ノベル化されることが最近発表されたからです。『Lifehouse Chronicles』を発表した後は『Tommy』、『Quadrophenia』の再現ライヴを含めたThe Whoのツアーを精力的におこなったものの、この『Lifehouse』に関しては一段落という感じでしたが、再び賑やかになってきました。このグラフィック・ノベル個人的に期待大です。というのも『Quadrophenia』に付いていたフォトブックってグラフィック・ノベルとはちょっと違いますが、ストーリーに沿った写真で構成されていて、『Quadrophenia』がどういうストーリーかが一発で判る仕組みになっていたのですが、それ以上に、モッズというのはどういうものか、彼らが愛したヴェスパやそのファッション、敵対するロッカーズ、’60年当時の風俗等を再現した写真はそれまで文章で読んで漠然としたイメージは持っていた当時の少年たちの生活スタイルを知る上で大変重宝しました。イギリスのロックに興味を持ち様々な雑誌・本で仕入れた文字情報が、そこにはもっと直接的な写真として掲載されていたわけです。あのフォトブックが当時どれだけ役に立ち、更にインスピレーションを与えてくれたかは、ネットで検索すれば何でも瞬時に分かっちゃう時代の人たちに説明するのは難しいんですけどね。

『Lifehouse Chronicles』はCD1、2に『Lifehouse』用に作られたマテリアルのデモ等が収められているのですが、言い換えれば、『Who’s Next』、『Who Came First』の元ネタ収録されています。(当時のデモだけで構成されているわけではありませんが)The Whoヴァージョンのパワフルなノリではなく多分に内省的なデモ・ヴァージョンは聴き慣れた曲の違う側面を見せてくれますし、その内省的な響きの曲がリード・ベーシスト、ジョン・エントウィッスル、彼だけのドラム・スタイルを築き上げたキース・ムーンが演奏し、ロジャー・ダルトレーが歌うと全く違った表情を持つ曲に姿を変えるThe Whoというバンドの面白さがより際立つ貴重な作品だったと思います。あまり中古市場では見かけませんが、1枚に編集した『Lifehouse Elements』は比較的楽に入手可能かと思います。

今思い出しましたが、『Quadrophenia』のフォトブックにはうなぎぶつ切り料理の写真が載っていたような気がします。外で原稿書いているので確認できないのですが、確か載っていた気がしますね。

『Lifehouse』とは別にピート・タウンゼントはデモ・トラックをシリーズ化しています。『Scoop』シリーズです。『Scoop』、『Another Scoop』、『Scoop 3』と3作からのマテリアルで構成されたコンピ『Scooped』が発表されていますが、こちらは彼の全キャリアを俯瞰したシリーズになっており、よりヴァリエーション豊かな楽曲集となっています。僕は『Another Scoop』に収録されているピアノ・バラード「Never Ask Me」が好きでこの2作目をよく聴きますね。(同曲は『Scooped』にも収録されています)

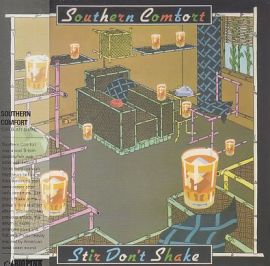

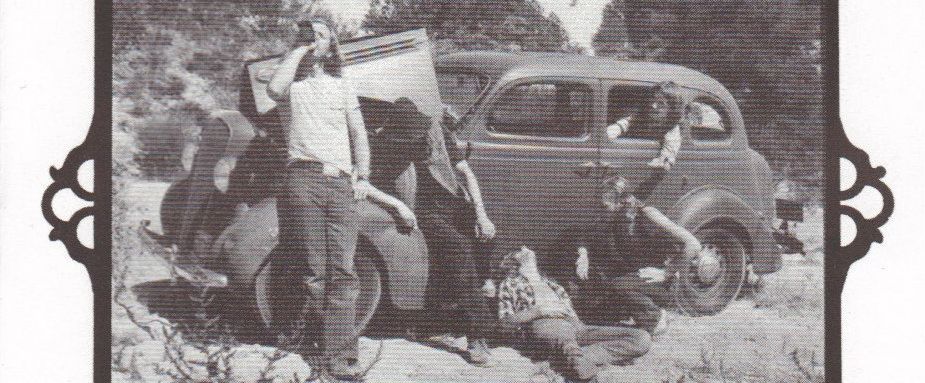

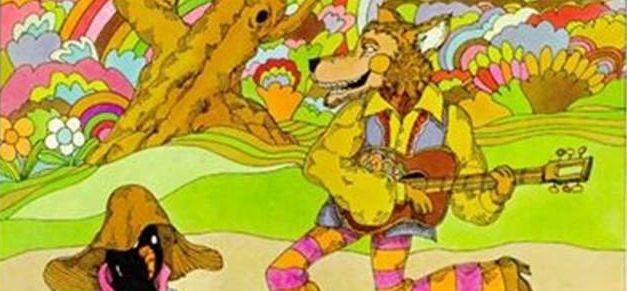

今月の1枚は2ヶ月くらい前にカケレコで買ったSouthern Comfortの3rdにしてラスト・アルバム『Stir Don’t Shake』です。再発されたばかりの作品です。ヒプノシスが手がけたティー・カップ・アートワークが人気の2nd『Southern Comfort』、ヘタウマ・カエル・アートワークの1st『Frog City』、どう考えても『Stir Don’t Shake』よりレアなメンバーのAndrew Leighのソロ・アルバム『Magician』がCD化されているのに一向に出る気配がなかった『Stir Don’t Shake』漸くCD化です。ま、個人の感想ですが僕はこのアルバムが3枚の中で一番好きです。アメリカのカントリー・ロック憧憬型バンド、Southern Comfort3作の中で最もアメリカンに振れたけど、思い切り振れた分だけ英国人体質が余計色濃く出てしまった作品だと思っています。

イアン・マシューズのバックとしてスタートし、その後独立してアルバムを出すようになったSouthern Comfort。カントリー・ロック憧憬型バンドとしては曲作りのセンス、演奏力共にトップクラスの実力を誇ったバンドだったと思うのですが、僕の印象では常に箱庭感が付きまといます。スケールが小さいというのではなく、憧れの風景をものすごく丁寧に再現して行こうとするのだけど細部まで拘りすぎて全体がちんまりしてしまう、そんな感じです。演奏力は極めて高いバンドですし、その演奏から物凄く研究熱心なのが伝わってくるのですが、本気でアメリカン・テイストを追求すればするほど、その生真面目さ故に英国人体質が染み出てきてしまうという側面もあると思います。

この3枚目はタイトル・トラックから始まるのですがこれがインスト曲。バンジョーやテレキャスター系のクリスピーなギター・サウンドが弾けるカントリー・スタイルなのですが、やたら丁寧で一部の緩みもなしで行こうという気迫が、逆にスケール感を小さくしちゃった感じがするわけです。まぁ、普通ならしくじっちゃったトラックになるのですが、そのちんまり感が逆に味となっている訳ですよ。続く「St. Anne’s Well」もパーツはもろにカントリー、ラップ・スティールがピヨピヨ鳴っているし、アレンジもモロなんですが、メロディラインがアメリカンじゃないんです。スコーンと晴天に突き抜ける感覚ではなくどこか曇り空感覚。お前実はディスってないと言われそうですが、アメリカのカントリーはいまいちついていけないけど、イギリス人が演奏するカントリー・ロックは好きっていう人は、生真面目・ちんまり・曇り空感覚みたいなところに惹かれているんじゃないかと思うんですけどね。

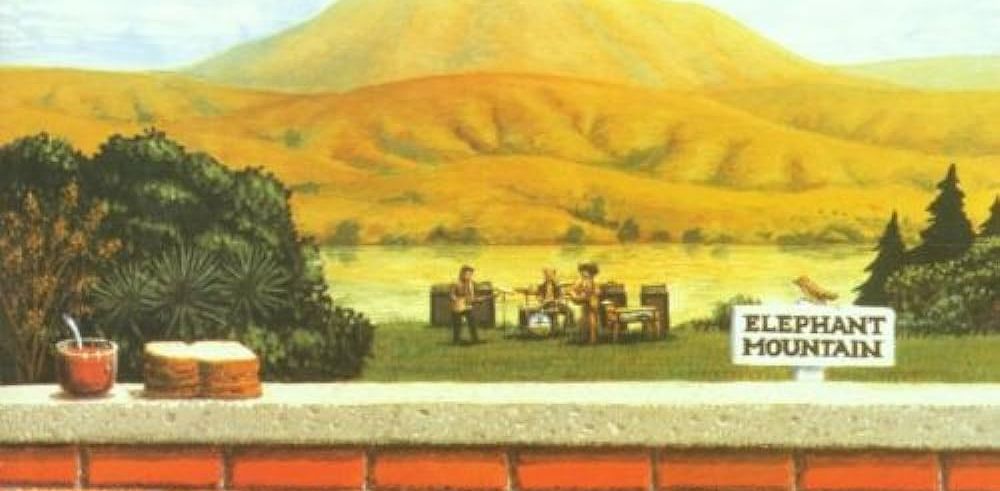

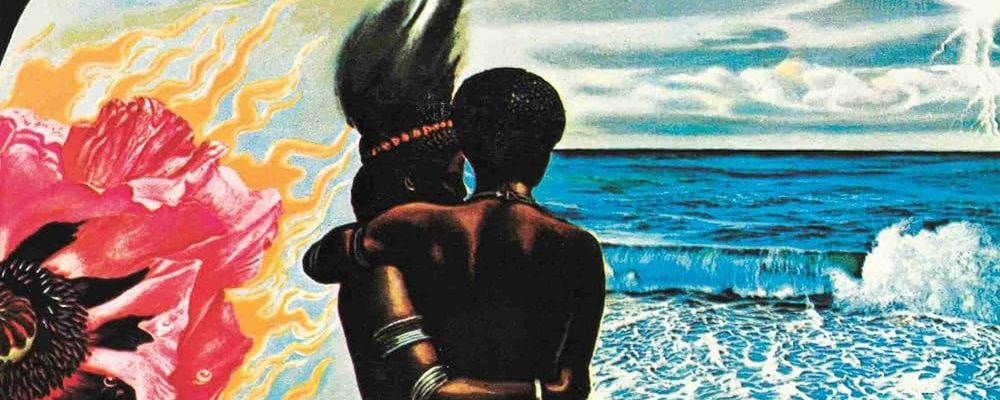

てな、わけでこのアルバムそういう芸風のカントリー・ロックが主流なのですが、そこに「Something Said」、「Wedding Song (There Is Love)」(シングル・カットもされました)といったイギリス人の感性以外何者でもないストリングスがフィーチュアされたフォーク・ロック路線曲がほとんど不用意に配置されているため、よりブリティッシュ・テイストが強調されて、僕のようなねじ曲がった好き者を喜ばせるサウンドになっているわけです。The Beatlesのカヴァー「If I Fell」の珠玉のフォーク・ロック・ヴァージョンも収録したこのアルバム(ニール・ヤング「Harvest」のそこそこのカヴァーっていうのも同時収録)。イギリス人が演奏するアメリカン・カントリー・ロック憧憬型サウンドが好きという方には強くお薦めします。因みにこのジャケット・イラストってNucleusの『Roots』のアートワーク・イラスト書いた人と一緒だよね?

St. Anne’s Well

↑ NUCLEUS『ROOTS』

【関連記事】

「音楽歳時記」 第五十三回 6月24日 UFOの日・追悼P.レイモンド 文・深民淳

音楽ライター/ディレクター深民淳によるコラム「音楽歳時記」。季節の移り変わりに合わせて作品をセレクト。毎月更新です。

【関連記事】

「音楽歳時記」 第四十五回 10月23日 電信電話記念日 文・深民淳

音楽ライター/ディレクター深民淳によるコラム「音楽歳時記」。季節の移り変わりに合わせて作品をセレクト。毎月更新です。

関連カテゴリー

関連CD在庫

-

GENESIS / LAMB LIES DOWN ON BROADWAY

ガブリエル在籍期最終作となった74年リリースの6th、コンセプト・アルバムの大名作!

KING CRIMSON、PINK FLOYD、YES、EMERSON,LAKE & PALMERと並び、ブリティッシュ・プログレの「5大バンド」のひとつに数えられる重要グループ。ヴォーカリストPeter Gabrielによる演劇的なステージ・パフォーマンスと、寓話的に彩られたシンフォニックな楽曲で70年代前半を駆け抜け、Peter Gabriel脱退後はドラマーPhil Collinsを中心とした体制で活動。80年代以降はポップなアリーナ・ロック・バンドへと変貌し、プログレッシヴ・ロックに留まらず世界的な成功(2010年「ロックの殿堂」入り)を収めたグループです。1974年に発表された6枚目のスタジオ・アルバム『幻惑のブロードウェイ』は、「Peter Gabriel期GENESIS」のラスト・アルバムであり、2枚組のボリュームでのリリースとなった作品。これまでの幻想的なジャケット・アートが、ヒプノシスによるアートワークに取って代わられている点が目を引くその内容は、「ニューヨーク出身のプエルトリコの青年ラエル」の物語をテーマにしたコンセプト・アルバムとなっています。Peter Gabrielの自己探求の色合いがコンセプトに強く表れた作品と考えられており、熱心なファンから様々な解釈が語られてきたという難解な側面もある、問題作にして大傑作。音楽的にはヒプノシスのアートワークが示す通り、GENESISの個性であった英国の抒情性が後退し垢抜けたサウンドへと変化しています。なお本作は、全英10位、全米41位を記録しています。

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!