COLUMN THE REFLECTION 第78回 秋の静寂の中、物思いにふけりながら聴く音楽 ~ 『聞き比べ』も含めた秋のプレイリスト ~ 文・後藤秀樹

2024年10月25日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム

タグ:

第78回 秋の静寂の中、物思いにふけりながら聴く音楽

~ 『聞き比べ』も含めた秋のプレイリスト ~

今も夏の暑さの余韻を残している地域もあるだろうが、季節は秋。北の地では雪虫が舞うようになり、朝夕の気温も下がり、気がつくと雪の季節が近づいてきた。「雪虫」が飛ぶと、2週間から1ヶ月ほどで初雪が舞うと言われている。今年も個人的には夏の暑さに参っただけに、短い秋を味わえたらいいなと思っている。

前回まで2回にわたってハード・ロックを取り上げてきたが、季節が変わってくるとさすがに聴きたい音楽が変わってくる。そこで今回のテーマは『秋』そして『静寂を感じさせる音楽』。渋めと思われるプレイリストを用意してみた。

その1.Todd Rundgren / Wailing Wall

◎画像1 Runt / The Ballad Of Todd Rundgren

最初はトッド・ラングレンの超名曲「ウェイリング・ウォール(Wailling Wall)」。今でも信じられないのは、全てのヴォーカルを自分で手がけていたこと。宅録の先がけ的な存在のトッドだが、71年のRunt名義での『The Ballad Of Todd Rundgren』(Bearsville盤)がオリジナル。淡々としたピアノの弾き語りで歌われる「嘆きの壁」の主人公はひとりの老婆。ただその壁の前では歴史が繰り返されるように次々と新たな人々が現れ、遂には「ぼく」もその壁の前で悲しむ様子が描かれる。歌詞の内容にも心を打たれる。

★音源資料A Runt(Todd Rundgren) / Wailing Wall

トッド・ラングレンに関しても今更説明の必要もないと思われるくらいによく知られた存在だが、70年のデビュー作のタイトルが『Runt』だったことから、セカンドでの自分の名義をRuntとし逆にアルバムのタイトルを『The Ballad Of Todd Rundgren』としたもの。だが、今では誰もがトッドの2枚目のアルバムとして認知している。彼は67年にナッズ(Nazz)を結成し3枚のアルバムを出し、その後70年代にソロ活動に入るのだが、並行して73年にはユートピア(Utopia)としても活発な活動に入る。彼はスーパー・ミュージシャンで、ひとりで全ての楽器を演奏し、録音も自分で行い編集も見事にこなすのだが、敢えてプログレ的なライヴも積極的に行った。先進的な感覚と同時に、類い希なポップセンスは聴く者誰もが舌を巻いたものだ。

音楽の申し子のような存在で、まさに、単にミュージシャンというより「アーティスト」だった。

この曲はニック・デカロも名盤『イタリアン・グラフィティ』でカバーしており、そちらも素晴らしい。

その2.Andwella / The World Of Angelique

◎画像2 Andwella / People’s People(US.Dunhill) + (UK.Reflection)

続いては、アンドウェラ(Andwella)の「アンジェリークの世界(The World Of Angelique)」。これは彼らの2枚目『People’s People』(70年)に収録されていた曲。彼らの音楽性はスワンプ・ロック系と言えるが、このアルバムは英原盤と日・米盤とのジャケットが違っていた。

私が最初に手にしたのはThe English Import Seriesと記された米Dunhill盤だった。(日本盤も基本的に同じ。) 後に知った英国盤以上にこの米国盤ジャケットの雰囲気が素晴らしかった。4人のメンバーが秋の公園に立っているのだが、単なるポートレートではなく、4人が各々の個性をさりげなく表しているような傑作と言える。写真撮影はDezo Hoffmanがクレジットされていて彼は60年代から70年代にかけて英国有名ミュージシャンのジャケットも多く担当した有名な写真家だった。(残念ながら、ここで紹介する音源の映像は英盤ジャケットになっている。)

★音源資料B Andwella / The World Of Angelique

彼らは、それ以前にアンドウェラズ・ドリームとして69年に『Love And Poetry』(CBS)という1枚のアルバムもある。そこではスワンプ系になる以前のサイケデリック的ポップを聞くことが出来た。中心となるデイヴ・ルイス(Dave Lewis)の感性と歌声も魅力的で、70年にソロ・アルバム『Songs Of David Lewis』を出していた。そこではSSW的な側面を持っていて、その世界観がそのままアンドウェラというバンドにもつながっていった。アンドウェラの最初のアルバムは、聖骸布に浮かび上がるキリストが印象的な『世紀末(World’s End)』(70年)で、そちらも聴き応えのある作品だ。しかし、アンドウェラの音楽は、レコード時代よりもCDの時代になって広く聞かれるようになった印象が強い。

デイヴ・ルイスはその後、再びソロとして活動し76年に『From Time To Time』、78年には『A Collection of Short Dreams』と2枚のアルバムを出し、どちらもCD化されている。そちらも愛すべき作品だ。

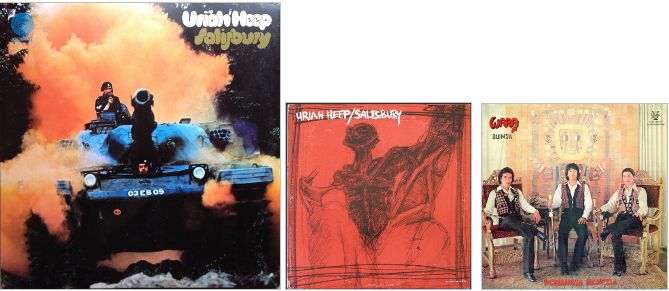

その3 Uriah Heep / The Park

◎画像3 Uriah Heep / Salisbury(UK.Vertigo) + (US.Mercury) + Wara/Quimsa

ユーライア・ヒープにもこんな曲がある。Andwellaのジャケットのイメージとつながる「公園(The Park)」だ。この曲も最初に聞いた時には、ハード・ロック・グループのイメージとのギャップを感じさせるような静寂の世界だが、愛すべき1曲だ。彼らの71年のセカンド『Salisbury』に収録されていて、翌年には日本でも発売されていた。彼らの最初の2枚のアルバム・ジャケットも英Bronze盤と、米マーキュリー盤で全くイメージの違うものだった。日本ではBronze盤として出ていて「戦車」のイメージが強かったが、私が手にしたのは地味に感じられる米盤の方だった。

この『Salisbury』の中では「黒衣の女(The Lady In Black)」も気に入ったのだが、やはり「公園(The Park)」の静謐感は特別だった。デヴィッド・バイロンのファルセット・ヴォーカルには子守歌のような優しさを感じる。間奏のブレイク時に公園での子どもたちの声が聞こえる様子には、はっとさせられるものがある。アコースティック・ギターとハープシコードだけの伴奏もまたいい。

ファースト『Very ’Eavy Very ‘Umble』の中にも「カム・アウェイ・メリンダ(Come Away Melinda)」という静かな名曲があるが、どちらの歌詞にも共通なのは、「戦争で亡くなった肉親への思い」である。ここでは、中間部の公園で遊ぶ子どもたちの声が際立って聞こえる近年のオルタネート・ヴァージョンで聞いていただこう。

★音源資料C Uriah Heep / The Park

この曲はケン・ヘンズレーの作品となっている。そのカバー作品がある。南米ボリビアのWARAという3人組の78年の『Hichihanigua Hikazyatata』というアルバムの中に入っている「Nacimiento」だ。彼らは73年にデビューしていて、このアルバムは5枚目のアルバムとなるらしい。どうも辺境音楽愛好家には有名な民族音楽とプログレ系の音楽を融合させたグループだということでちょっと気になった。

この「The Park」のここでの曲名は「共生(Nacimento)」となっていて、確かに南米インカの音楽的な楽器も使用されていて、もともとは民族音楽だったようにも聞こえてくる。ちょっと調べてみるとボリビアのポトシ地方の古いクリスマスの歌と伝えられるのだが、原曲は聴いていない。皆さんはどう思われるだろうか。WARAのほうは音源があるので実際に聞いていただこう。

★音源資料D Wara / Nacimento

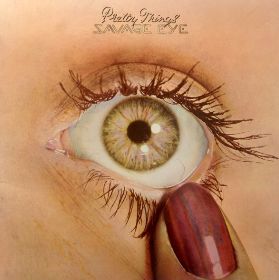

その4 Pretty Things / Sad Eye

◎画像4 Pretty Things / Savage Eye

ハード・ロック系のバンドがアコースティックなバラードをアルバム中に入れることは「お約束のひとつ」にとらえられていると思われる。私も、ガツンとくる曲の合間にメロディアスなナンバーが挟んであるとすぐに反応してしまう方だが、もちろん全ての曲が素晴らしいと思うわけではない。

この曲が含まれたプリティ・シングスの75年『野生の眼(Savage Eye)』は当時新譜として聞いた作品だが、ジャケットを見ただけでHipgnosisの手によるものと分かる『眼』のアップが不気味ではあるもののとても印象的だった。

このアルバムは収録された他の曲もよくできた勢いのあるロックを聞かせてくれて大好きな作品なのだが、「Sad Eye」の旋律が現在に至るまで思い出多く忘れられない1曲となっている。

メンバーのギタリスト、ピーター・トルソンの作品だが、本来のリード・ヴォーカリストのフィル・メイではなく、ジャック・グリーンが歌っているものと思われる。バックのコーラスもアコースティック・ギターも素晴らしい。

★音源資料E The Pretty Things / Sad Eyes

正直なところ、プリティ・シングスがここまで静謐な世界観を奏でるとは思ってもみなかった。

彼らは60年代に英R&Bを演奏するバンドとして人気があったが、サイケデリック時代の到来とともに68年に『S.F. Sorrow』、70年には『Parachute』というコンセプト・アルバムを出すことで新たな姿を見せていたことは,ロックの歴史に刻まれている。その後、72年『Freeway Madness』以後ハード系のロックで新たな人気を得て、その後ツエッペリンのSwan Songレーベルから『Silk Torpedo』(74年)、『Savage Eye』(75年)を出している。初期の頃から全く変わった表情を見せるバンドになっただけに、もっと広く評価されてよかったと思う。ただ、後になってこの『Savage Eye』のレコーディング後にはメンバー間のゴタゴタがあり、さらには所属したSwan Songのトラブルもあり、80年に出された『Cross Talk』までは解散状態にあったということも伝えられていた。

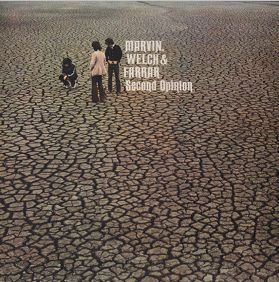

その5 Marvin Welch & Farrar / Tiny Robin

◎画像5 Marvin Welch & Farrar / Second Opinion

Hipgnosisのジャケットつながりでもう1曲。「ひび割れた広大な土地の上に佇む3人」というジャケットが印象的なマーヴィン・ウェルチ&ファーラー(Marvin, Welch & Farrar)(以下MW&F)。彼らの72年の2作目『Second Opinion』に収録された「Tiny Robin」の静かな佇まいの世界観もまた素晴らしい。

元シャドウズ(Shadows)の名ギタリスト、ハンク・マーヴィンが70年に新たな音楽を構想し、コーラス主体のバンドとして結成したもの。同じシャドウズの仲間だったブルース・ウェルチとオーストラリアの地からジョン・ファーラーを迎え、3人すべてでヴォーカルとギターを担当し、コーラス主体のバンドにするという徹底したものだった。アルバムには「動」にあたる本格的なロック・ナンバーもあるのだが、対比的にこの曲で聞かれるような「静」の世界のヴォーカル・ハーモニーも、アコースティック・ギターも完璧と言える。彼らは米国で69年にデビューしたCS&Nのような音楽を目指していたとも言われていた。

★音源資料F Marvin, Welch & Farrar / Tiny Robin

シャドウズは60年代からインスト主体のバンドとして英国で大人気のバンドだった。それだけに、ハンク・マーヴィンが新たな活動をしても、多くの聴衆の求めるものは過去のヒット曲ばかりで、新しい試みもなかなか難しかったようだ。シャドウズとしては70年代に入ってからほとんど活動をしていなかったにもかかわらず、71年の英音楽誌NME(ニュー・ミュージカル・エクスプレス)のトップ・インストゥメンタル・グループに選ばれている事実もその様子を物語っていた。

71年にはMW&Fとしてファーストの『MW&F』(こちらもHipgnosisのデザイン)、72年『Second Opinion』と2枚のアルバムを出し、その後ウェルチが抜けたもののもう1枚、残った二人で73年に『Hank Marvin & John Farrar』を出している。

私が洋楽を聴き始めた頃の最初のアイドルがクリフ・リチャード(Cliff Richard)だっただけに、そのバックを務めたり、曲を提供したりしたハンク・マーヴィンもシャドウズも馴染み深い名前だった。MW&Fは、日本でも当時の東芝からリリースされていたし、これから何かの機会に再評価される機会が来ることを願いたいものだが…。

その6 Edwards Hand / If I Thought You’d Ever Change Your Mind

◎画像6 Edwards Hand / ①Same(US) + ②Stranded(US)

次はエドワーズ・ハンド(Edwards Hand)の69年のデビュー作『Edwards Hand』から「If I Thought You’d Ever Change Your Mind」。映画音楽に使われそうなバロック的な味わいのある一曲。日本で初めて紹介された2007年の紙ジャケCDでは「心変わりを案ずるあまり」という邦題がつけられていた。

彼らは英国のデュオ・バンドで、プロデュースがジョージ・マーチンという布陣なのに何故かアメリカでしかアルバムが発売されなかったことはどう考えても不思議。そのアルバムにはタイトルに「The Songs of England’s New Hit Vocal Group EDWARDS HAND, Music Direction by George Martin」としっかりと書かれていた。ジャケットにはロッド・エドワーズとロジャー・ハンドの二人の顔が映っているが、その向こうにはやはり枯木が写り、秋から冬にかけての寒さの予感が感じられる。

★音源資料G Edwards Hand / If I Thought You’d Ever Change Your Mind

2人はデュオとして67年にピカデリー・ライン(Picadilly Line)として英CBSから『The Huge World of Emily Small』のアルバムとシングル2枚をリリース。時期的に見てもサイケ・ポップ、フラワー・パワーの幕開けだっただけに、そのジャケットも花一杯の女性の顔のイラスト。その後女性ヴォーカルを含めたバンド・スタイルになり、68年にさらに2枚のシングルを出すもののヒットには至らなかった。

心機一転、すぐにデュオ戻りエヴァリー・ブラザーズやサイモンとガーファンクル的なハーモニーとアコースティック・サウンドを求め69年に『Edwards Hand』として再デビュー。70年には2枚目『Stranded』を出している。じつは彼らのアルバムのバッキング・メンバーも強力で、中でもこの2枚目にはモーグル・スラッシュ(Mogul Thrash)のメンバーだったジョン・ウェットンが参加している。(彼の最初のレコーディング・セッションの仕事だった。)さらに、3枚目のアルバム『Rainshine』も完成したがお蔵入り。CDとしてWooden Hillから2015年に発売されるまで幻の作品だった。ロッドはジェイド(Jade)にキーボードとして参加して70年に1枚のアルバムを、さらに72年にもアシュマン・レイノルズ(Ashman Reynols)の唯一のアルバム『Stop Off』に参加するなど目立たないが確実な仕事をしていた。その後、エドワーズ・ハンドの二人はゴードン・ギルトラップ(Gordon Giltrap)の一連のアルバムでの共同プロデュースを担当するなど、英ロック界を支えていた。

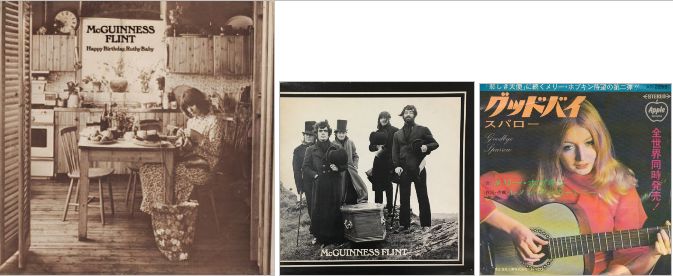

その7 McGuinness Flint / Sparrow

◎画像7 McGuinness Flint / ②Happy Birthday, Ruthy Baby + ①When I Dead And Gone + Mary Hopkin/Spallow(B面)

マクギネス・フリント(McGuinness Flint)の「スパロー(Sparrow)」は静かでもの悲しい曲だが、不思議と繰り返し聞きたくなる1曲だ。彼らの71年のセカンド・アルバム『ルーシーの誕生日(Happy Birthday, Ruthy Baby)』のラストに収められたナンバー。バンド・メンバーのベニー・ギャラガー(Benny Gallagher)とグラハム・ライル(Graham Lyle)の作品。彼らは後にギャラガー&ライル(Gallagher & Lyle)として活動するようになり、よく知られた名前となる。

「スパロー」とは雀のことだが、他の雄々しい鳥ではなく、じつに身近で弱ささえ感じる「雀」をテーマに持ってきたことが興味深かった。

★音源資料H McGuinness Flint / Sparrow

マクギネス・フリントは、元マンフレッド・マンのトム・マクギネス、元ジョン・メイオールズ・ブルースブレイカーズのヒューイー・フリントを中心として70年秋にデビューしている。最初のアルバムの日本盤が「死」というショッキングなタイトル(原題「When I Dead And Gone」)で、当時中坊だった私は驚いた。そのタイトル・ナンバーのシングルは「し(死)」とひらがな書きのジャケットで、それもインパクトがあった。その頃のラジオで「今週の一曲」として毎日かかっていたのだが、曲そのものはタイトルとは裏腹にカントリーっぽい爽やかなフォーク・ロックで気に入ってしまった。

この曲「スパロー」は69年にウェールズ出身のメリー・ホプキン(Mary Hopkin)のセカンド・シングル「グッド・バイ(Good-Bye)」のB面として発表され、マクギネス・フリントのアルバム・バージョン以前によく知られた曲でもあった。何といってもメリー・ホプキンはポール・マッカートニーの後押しでビートルズのAppleレーベルからデビューした歌姫で、68年の最初のシングル「悲しき天使」が大ヒット。毎日ラジオで流れていたし、TVでは日本人歌手が日本語で歌っていたこともあり、洋楽ファンでなくても多くの人が知るところとなっていた。

そんな人気の高さから、ポールが作ったA面の「グッド・バイ」はもちろんのこと、B面「スパロー」もラジオで積極的に紹介されていた。逆に、マクギネス・フリントのバージョンの方が一般には知られていないかも知れない。ちなみに続く「ケ・セラセラ(Que Sera,Sera)」も大ヒット。彼女の温かさを感じる歌声に多くの人が魅力を感じていた。私も大好きだった。

ホプキンは71年の国内盤LP『愛の喜び(Pleserau Search-Plaisir D’amour)』という企画アルバムでも、「スパロー」を彼女の出身であるウェールズ地方の言葉で「Aderyn Llwyd」として歌っていたのが印象深かった。ここで、メリー・ホプキンの「スパロー」のシングル・バージョンも聞いていただこう。鐘の音にコーラスも入り、マクギネス・フリントの静謐さとは違った雰囲気で素敵なものだ。

★音源資料I Mary Hopkin / Sparrow

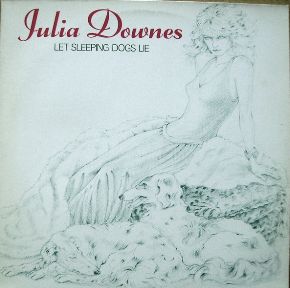

その8 Julia Downes / Don’ Talk To Strangers

◎画像8 Julia Downes / Let Sleeping Dogs Lie

ここまで静かな曲の世界を紹介してきたが、今回の最後はこれまでの曲とはちょっとニュアンスが異なる「静けさの中に吹く風」というイメージの曲を選んでみた。83年のジュリア・ダウンズ(Julia Downes)の唯一のアルバム『Let Sleeping Dogs Lie』に収録された「Don’t Talk To The Strangers」だ。ご存じの方は多いと思われるが、まずは聞いていただこう。

★音源資料J Julia Downes / Don’t Talk To Strangers

まず、ジュリア・ダウンズというは83年にアルバム1枚を残しただけで、未だそのプロフィールが明らかにならない女性だ。私は本作をVDGGのピーター・ハミル(Peter Hammill)のアルバムが出ていたNAÏVEレーベルから出されたことで発売されてすぐに輸入盤で買ったのだが、一度聞いただけで虜になった。その年のうちに国内盤も発売されている。しかし、残念なことに未だにCD化されていない。

涼しげなヴォーカルと内省的な雰囲気が感じられ、魅力的な作品であることは間違いない。もう一つ、ここで紹介した「Don’t Talk To Strangers」のギターがアンディ・ラティマー(Andy Latimer)ということが挙げられる。キャメルで聞くことの出来る彼らしい音色そのもので、それだけでもプログレ・ファンの心を揺さぶる。

彼女はコンポーザーとしてアルバムと同じ時期にシーナ・イーストン(Sheena Easton)の「マシーナリー(Machinary)」を提供したり、エルキー・ブルックス(Elkie Brooks)のアルバム中で曲を提供し、プログラミング等とプロデュースを手がけたりしている。また、ロジャー・ダルトレー(Roger Daltrey)が今回紹介した「Don’t Talk To Strangers」をカバーしたこと等いくつかは断片として知っているものの、全体像がつかめない。

こうしたアーティストに出会うことは多々あるのだが、そうした謎に出会うことも含めてレコードを収集していた頃が懐かしく思い出されてくる。

今回のアウトロ

もう10月、先日、私の住む北の地では既に例年より早い「初雪」が降ったものの、その後はまた例年より日中の平均気温が高く、外に出るときの服装に悩む毎日です。また本格的な雪の季節がやってくるわけで、今週はもうタイヤ交換をすることになっています。若い頃は、マンションの地下倉庫から出し入れして、自分で夏冬のタイヤの付け替えをしていたのですが、もう今では業者に頼むようになりました。

最近では、もう老若男女かかわらず業者任せの方が多くなったようですが、私自身ここ最近は体力にも頭の方にも衰えを感じるようになってきました。困ったものですが、こればかりはトシのせいで仕方がありません。

前にも書いたような気がしますが、季節ごとに聞きたくなる曲があって、それらをカセット・テープに入れて自分で楽しんでいました。高校時代には、放送局(部活の名前です)に入り「昼の放送」の番組作りで週に一度選曲をしていました。そのうち友人に配るようになり、知り合いの喫茶店でもかけてもらうと「評判がよかった」ということで、気を良くして何本も作りました。そこでは、「選曲した人に会いたい」という同年代のお客もいたので実際に会って音楽話をして、その後情報交換をしたこともありました。

高校時代に何度か、ラジオ番組で選曲を担当させてもらったことも、いい経験だったと思っています。

選曲ということでは、NHK-FMで放送されていた「クロスオーバー・イレブン」という番組には大きな刺激を受けたものです。その後、時が過ぎ、橋下徹さんというApres-midiの一連のCDシリーズもので活躍されている方を知りましたが、ジャンルを超えた選曲も面白いと思いました。私自身も大学時代には完全にJazzにはまった時期があり、その後ボサ・ノバやクラシックとか自分に抜けている音楽に貪欲に向かったこともありました。その後、橋本さんは私よりずっと若いということを知りちょっとショックを受けたものです。

そんなわけで、音楽解説と同様に、選曲(プレイリスト作成)ということも自分にとっては大きな使命感(何に対して?…)も持っています。

カケレコさんに機会をいただき原稿を書き始め、今回で第78回となるのでちょうど6年半となります。自分の中で文章を書くという作業からシフト・チェンジしたつもりはないものの、音源を使えることで、最近ではこうしたプレイリスト的な原稿が多くなっているのは間違いのないことです。

今回のプレイリストで言えば、Edwards HandやMcguinness Flintについてはもっと単独で内容を突っ込んで調べて改めて原稿にしてみたいという欲も出ました。その一方で(今回に限ったことではありませんが)選曲して探したのにネットに音源がなく諦めたものも数多くあります。Youtubeには何でもありそうに見えて、じつはそうでもないということを実感しています。

何分、自分の体力、知力と相談しながらではありますが、引き続き読んで何らかの感想を持って頂けると励みになりますので、今後もよろしくお願いいたします。

そんな中、プロ野球も、大リーグもポスト・シーズンに入っていて、どちらもなかなか盛り上がっていて面白いです。贔屓球団をいうのは気が引けますが、プロ野球では地元の日本ハムファイターズ、大リーグは・・・どのチームというよりはやはり大谷ですね。どちらも今年の頑張りにはこちらも大いに元気づけられました。

今回はアウトロで、あれこれと自分のことを書いてしまいました。・・・・・それでは、また次回。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第73回 70年代、北米に現れたプログレ系バンドの魅惑 ④ ~ やはりカナダにも現れたプログレ系ロック、メロディアス・ハード そして、後に発掘紹介された本格派プログレの世界観 カナダ編➀ ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!北米に焦点を当てた第4回は、アメリカにも匹敵するロック/プログレ・シーンが広がるカナダ編の第一弾をお送りいたします!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第74回 70年代、北米に現れたプログレ系バンドの魅惑 ⑤ ~ 後年に発掘・紹介されたプログレ系ロックを中心とした作品群 カナダ編② ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!北米に焦点を当てた第5回は、アメリカにも匹敵するロック/プログレ・シーンが広がるカナダ編の第二弾をお送りいたします!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第75回 70年代、北米に現れたプログレ系バンドの魅惑 ⑥ ~ まだまだあるぞ、北米プログレ系ロックを中心とした作品群 カナダ編➂ ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!半年にわたった北米プログレ編も今回がラスト。第6回は、アメリカにも匹敵するロック/プログレ・シーンが広がるカナダ編の第三弾をお送りいたします!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第76回 目を覚ませ! 暑さをぶっ飛ばせ! ~ 残暑見舞プレイリスト!!「70年代、キャッチーなハード・ロック」 ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!今回は氏にとって思い出深い、夏の暑さを吹き飛ばすような70年代ハード・ロック曲をピックアップいたします。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第77回 季節は変わっても、やはりハード・ロックは不滅!! ~ プレイリスト!!「70年代、ハード・ロックの魅力」② 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!氏にとって想い出深いハード・ロック名曲を集めた、「ハード・ロック・プレイリスト」の第2弾をお送りいたします♪

「Column The Reflection」バックナンバーはこちらからチェック!

TODD RUNDGRENの在庫

-

-

TODD RUNDGREN / BOX O’ TODD

16年リリース、71/72/73年の未発表ライヴ音源を収録、全38曲

-

3枚組ボックス、各CDはペーパーケース仕様、「ブックレット・ステッカー・ギターピック・缶バッジ3個」付仕様

盤質:無傷/小傷

状態:良好

軽微な圧痕あり

-

-

-

TODD RUNDGREN / ORIGINAL ALBUM SERIES

ポップの魔術師、71/71/76/78/82年作

-

5枚組ボックス、各CDはペーパーケース仕様

盤質:傷あり

状態:良好

3枚は傷あり・2枚は無傷〜傷少なめ、ボックスにスレあり

-

-

TODD RUNDGREN / SOMETHING / ANYTHING ?

眩いばかりにキャッチーな名曲「I Saw The Light」を筆頭に、愛すべきToddスタンダードがずらりと並ぶ72年の大傑作3rd!

米国出身天才作曲家兼マルチ・プレイヤー兼プロデューサー、1972年3rdアルバム。溢れるアイディアを詰め込んだ2枚組。DISC2の6曲目までを一人多重録音、7曲目以降を30人以上のミュージシャンを起用しての一発録り、とスタイルを変えて制作。持ち味でもある実験精神は控えめで、ビートリッシュなメロディが炸裂するポップな楽曲揃い。特にオープニングを飾る「I Saw The Light」は、メロディ・メイカーの才能が爆発した代表曲。シンプルながら心躍るイントロ、AメロもBメロもサビもすべてが完璧なメロディ、スウィートなヴォーカル。そして、控えめながら完璧なタイミングでメロディの魅力を引き立てるコーラス・ワークとスライド・ギター!聴くものすべてを希望の光で包み込む名曲です。その他の楽曲もフックに富んだメロディとキャッチーなアンサンブルを持つ佳曲揃い。いつ何時聴いても幸せな気分にしてくれる最高のポップアルバム。一家に一枚、是非!

-

-

-

-

TODD RUNDGREN / HERMIT OF MINK HOLLOW

「サムエニ」の次はコレ!「All The Children Sing」「Can We Still Be Friends」など愛すべきナンバーが目白押しの78年8th!

-

-

-

-

TODD RUNDGREN / LIVE IN N.Y.C. ’78

未発表音源集第一弾、78年のNY公演を収録、99年リリース

-

ペーパーケース仕様、情報記載シール付仕様、シリアル・ナンバー入り、定価1980+税

盤質:傷あり

状態:並

帯-

情報記載シールに汚れあり、解説に折れあり

-

-

TODD RUNDGREN / BOOTLEG SERIES – NEARLY HUMAN TOUR JAPAN ’90

89年作『NEARLY HUMAN』リリースに伴うツアーより、90年来日ライヴを収録

-

2枚組、三方背ケース付き仕様、全16曲

盤質:無傷/小傷

状態:良好

1枚は無傷〜傷少なめ、1枚は傷あり、三方背ケースに若干圧痕あり

-

-

-

ANDWELLAの在庫

-

ANDWELLA / WORLD’S END

北アイルランド出身のSSWデイヴ・ルイス率いるグループ、ブリティッシュ・スワンプの名作、70年作

いぶし銀のSSW、Dave Lewis率いるグループ。ANDWELLA’S DREAMから短くANDWELLAと改名し、70年にリリースした2nd(ANDWELLA名義では1st)。レイト60sの名作だった前作からサイケ色が無くなり、その分、アーシーな哀愁がグッとましました。ジャズ、ブルース、フォークのエッセンスを取り入れた旨味いっぱいのサウンドとDave Lewisの英国叙情に溢れたメロディー&エモーショナルな歌声が聴き手の胸に迫ります。THE BANDからの影響を英国的な陰影で包み込んだ、英スワンプ・ロックの名作。これぞいぶし銀のスルメ盤!

-

ANDWELLA / PEOPLE’S PEOPLE

北アイルランド出身のSSWデイヴ・ルイス率いるグループ、よりルーツ・ロック色を強めたブリティッシュ・スワンプを聴かせる71年作、ブラックホーク99選にも名を連ねる逸品

いぶし銀のSSW、Dave Lewis率いるグループ。ANDWELLA’S DREAMから短くANDWELLAと改名し、71年にリリースした3rd(ANDWELLA名義では2nd)。アメリカ南部指向を強め、The Bandにも通じるようなルーツ・ロックを展開。それでいて英国ならではの叙情美や陰影は失われておらず、その融合感が単なるブリティッシュ・スワンプにとどまることなく、聴き手の心をとらえてきた傑作。

-

廃盤、紙ジャケット仕様、06年24bitデジタル・リマスター、定価2039+税

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯有

紙ジャケに小さい角潰れあり

-

ANDWELLAS DREAMの在庫

-

ANDWELLAS DREAM / LOVE AND POETRY

天才Dave Lewis率いるグループ、69年作、英サイケ・ポップ/ロックの名作

69年発表の唯一のアルバム。69年といえば、サイケデリック・ムーヴメントが終焉を迎え、新たにプログレッシヴ・ロックへと向かっていく過度期。このアルバムはその時代の空気を見事に音像化した名盤です。サイケ・ポップの文脈で語られることが多い彼らですが、そういったカテゴライズでは収まりきれないポテンシャルを持った本格派。サイケデリック時代の名残を見せる美しく流麗なコーラス・ワークに加え、へヴィかつメロディアスなギターと重厚かつプログレッシヴなハモンドが、他の凡百サイケ・バンドとは一線を画すオリジナリティを主張しています。全編通して佳曲揃いですが、特に9曲目の「Andwella」は、60年代最後を飾る名曲。テープ逆回転の混沌としたイントロから、メロディアスなアルペジオが立ち昇る瞬間は鳥肌ものです。

URIAH HEEPの在庫

-

-

-

-

-

URIAH HEEP / LOOK AT YOURSELF

71年リリース、ブリティッシュ・ハード史に刻まれる代表作3rd!

URIAH HEEPといえば、「対自核」(邦題)と云われる程の代表作!サウンド的には前作「Salisbury」と次作の中間といった所なのですが、バンドのサウンドが成長し、完成度の高いアルバムになっています。また、ミック・ボックスのギターが活躍しており、このアルバムがブリティシュ・ハードロックの名盤として語られる事が多いことも頷けるサウンドになっています。まだ、少々荒削りなサウンドですが、勢いのあるサウンドで、バンドとしての勢いも感じられる仕上がり。冒頭に収録されたアルバム・タイトル曲「Look At Yourself(対自核)」は、名実ともにユーライア・ヒープの代表曲であり、70年代ブリティッシュ・ハード・ロックの名曲のひとつ。楽曲の全編を重厚なオルガンが覆っていますが、決してそれだけが浮き上がることなく、全体としてアグレッシヴなロック・ミュージックを構成する様が見事。間奏部のエキゾチックなメロディや要所要所で聴かれる印象的なコーラスも独特の雰囲気を醸しています。終盤ではOsibisaのメンバーによるパーカッションの客演を得て、さらに魅力的な演奏が展開。決して「軽快」とは言い難いが、興奮を誘うような独特の疾走感が痛快!

-

廃盤、紙ジャケット仕様、アップグレード・リマスタリング盤、ボーナス・トラック7曲、解説・歌詞・内袋付き仕様、定価2200+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

紙ジャケの鏡面部分に若干汚れあり

-

廃盤希少!!紙ジャケット仕様、SHM-CD、ボーナス紙ジャケ付き、内袋付仕様、03年リマスター音源、ボーナス・トラック7曲、定価2667+税

盤質:傷あり

状態:

帯有

帯に複数折れあり、その他は状態良好です

-

ケース側面シール付仕様、背ジャケ元から無し

盤質:傷あり

状態:並

帯無

帯無、目立つケースツメ跡あり、シールに黄ばみあり、ケースにスレあり

-

-

URIAH HEEP / DEMONS AND WIZARDS

英国オルガン・ハード・ロックの神髄、ドラマティックな構築美が光る72年作!

英ハードの代表格、72年作4th。前作で完成させたドラマティックなオルガン・ハード・ロックのスタイルにアコースティック要素を注入、Roger Deanによるアルバム・ジャケットの如く、幻想的な世界観を作り出しています。ヘヴィ且つメロディアスなワウ・ギター、凶暴に歪んだハモンド・オルガンが生み出すグルーヴ感に、パワフルなハイトーン・ヴォーカルが乗るハード・ロック・パートから、泣きのスライド・ギターとシリアスなコーラス、センチメンタルなピアノが絡み合うシリアスな叙情的なパートへ、緩急を付けた曲展開にグイグイと引き込まれます。繊細なアコギ、力強くタメの効いたドラム、メロディアスなベースも素晴らしい。ハード・ロックの疾走感こそ前作『LOOK AT YOURSELF』に譲るものの、英オルガン・ロックらしいドラマティックな構成美が楽しめる本作もURIAH HEEPの代表作の一つです。

-

URIAH HEEP / MAGICIAN’S BIRTHDAY

72年発表、前作同様ヘンズレーの才覚が発揮されたドラマティックなコンセプト作

DEEP PURPLE、LED ZEPPELIN、BLACK SABBATHに並ぶ、70年代英国HRを代表する名グループ。1972年5THアルバム。結成当初のヘヴィ・ロックから、キャッチーで疾走感溢れる名盤『対自核』を経て、徐々に音楽性を変化。イニシアティブを鍵盤奏者のKen Hensleyが握り始め、アコースティック・ギターやキーボードをフィーチャーした叙情的でドラマティックなサウンドとなりました。本作は、鍵盤重視の音楽性をよりはっきりと示した集大成的な内容。オルガンに加えて、シンセサイザーの音色も印象的です。特にアルバム最後に収められた、10分を越すタイトル曲「MAGICIAN’S BIRTHDAY」は素晴らしい出来栄え。Roger Deanによるアルバム・ジャケットの如き、色彩豊かな幻想世界が繰り広げられます。親しみやすいヴォーカル・メロディに、ムーグ・シンセサイザーを被せて、呪術的な雰囲気を演出し期待感を煽ります。更に中盤に置かれたMick Boxのギター・ソロ・タイムは圧巻。計算尽くされたワウペダルの操り振りには鳥肌です。HR度の高い『対自核』では楽しむことが出来ない、アコースティックで繊細な世界感。本作を聴いて、URIAH HEEPの真の魅力に触れてください。

-

URIAH HEEP / WONDERWORLD

74年発表、通作7作目

-

廃盤、紙ジャケット仕様、アップグレード・リマスタリング盤、ボーナス・トラック6曲、内袋付仕様、定価2200+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

-

-

-

URIAH HEEP / BETWEEN TWO WORLDS FEATURING OSIBISA

ブリティッシュ・ハード・ロックの雄、アフロ・ロック名バンドOSIBISAが参加した04年ライヴを収録、全13曲

WARAの在庫

-

WARA / EL INCA

原盤は南米屈指の激レア盤、ボリビアン・ヘヴィ・シンフォの秘宝的名作、73年作!

ボリビア出身、73年の激レア盤。ギターとオルガンによるダーク&ヘヴィなアンサンブルに、格調高いクラシカルなストリングスが絡むヘヴィ・シンフォ・プログレ。線の細い退廃的なムードのヴォーカルがなんとも美しすぎます。手数多くアグレッシヴなドラムも印象的。全体的に謎めいた雰囲気が、なんともボリビア!秘境的名作!

-

PRETTY THINGSの在庫

-

-

PRETTY THINGS / CROSS TALK

初代メンバーのディック・テイラー復帰!パンク・スピリット溢れる80年作、ジャケットは前3作に続きヒプノシスによるデザイン

80年作、9枚目。Rolling Stonesの初代メンバー、Dick Taylorが復帰しての奇跡の再々結成アルバム。ジャケット・デザインはヒプノシス。

-

MCGUINNESS FLINTの在庫

-

-

MCGUINNESS FLINT / RAINBOW

英国臭いっぱいの哀愁溢れるメロディが堪能できるパブ・ロックの名作、73年リリース

73年作、3rd。ソングライティングを担当していたGallagher & Lyleコンビが抜けていますが、曲のクオリティは全く落ちていません。むしろ、土臭く「いなたい」雰囲気がグッと増し、英国的哀愁がこれでもかと溢れ出る逸品に仕上がっています。1曲目から素晴らしく、緩いスライド・ギターのイントロ、いなたいヴォーカル&哀愁のメロディには胸が熱くなります。COLIN HAREあたりにも通ずるキャッチーなフォーク・ポップ、BRINSLEY SCHWALTZを彷彿とさせる黄昏のパブ・ロックなど、どの曲も英国臭に溢れた佳曲揃い。旧アナログB面「Take It Down」は、哀愁のメロディに黄昏れのオルガンが炸裂する必殺の名曲。英国フォーク・ロック/パブ・ロック屈指の名作。

-

MCGUINNESS FLINT / C’EST LA VIE

「ザ・ビートルズ meets ザ・バンド」とも評された英スワンプ/フォーク・ロック・バンド、最終作となった74年作4th

74年にリリースされた4作目にしてグループ最後の作品。プロデューサーに英国ロックの盟友、ビッグ・ジム・サリヴァンを迎え、彼らお得意の牧歌的英国ダウン・トゥ・アース・サウンドを追及。加えて、前作からの新メンバー、ルー・ストーンブリッジが生み出すドラマティックな展開の音楽エッセンスを注入するなど、新たなサウンド・センスが詰まった1枚。

MARY HOPKINの在庫

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!