「どうしてプログレを好きになってしまったんだろう@カケハシ」 第四十八回 カンタベリーの「わらしべ長者」 文・市川哲史

2024年3月1日 | カテゴリー:どうしてプログレを好きになってしまったんだろう@カケハシ 市川哲史,ライターコラム

タグ:

第47回からのつづき、です。

海外には当然〈産業ロック〉なんてラベリングがあるはずもなく、本場(失笑)米国では〈レジスター・ロック〉などと呼ばれてた。由来は、日本のコンビニでレジ横に置いたスイーツやスナックがはずみで買われたように、米国ではスーパーのレジ前に並べられたヒット曲満載のLPが飛ぶように売れたから――だって当時は同じアルバムから何枚も何枚もシングルカットしたせいで、誰もが知ってるお買い得のLPが目白押しだったのだ。

たとえば『詠時感』から“ヒート・オブ・ザ・モーメント”“時へのロマン”“孤独のサヴァイヴァー”、『アルファ』から“ドント・クライ”“偽りの微笑み”“ザ・ヒート・ゴーズ・オン”のエイジアのような、1アルバム3シングルがまず「平均的」なパターン。

しかし“ザ・ベスト・オブ・タイムス”“時は流れて”“砂上のパラダイス”“ロッキン・ザ・パラダイス”のスティックス『パラダイス・シアター』やら、“クライング・ナウ”“愛に狂って(→ドント・ストップ・ビリーヴィン)”“翼を広げて(→オープン・アームス)”“時の流れに”のジャーニー『エスケイプ』やらのような1アルバム4シングル、やがて“アイ・ウォナ・ノウ”“イエスタデイ”“リアクション・トゥ・アクション”“ダウン・オン・ラヴ”“グローイング・アップ”と5枚もシングル・カットしたフォリナー『プロヴォカトゥール(煽動)』に至る。

そりゃLP一枚買ったほうが得ですぜ。

というか、それだけ産業ロックはレジ横によく似合ったのだ。

そもそも〈産業ロック〉を「売れ線狙い」と翻訳するから波風が立つわけで、どこまでもキャッチーな唄メロといい耳障りのいい音色を誇る達者なギター・ソロといいデジタル・シンセ大活躍の賑やかなアレンジといいドラマチックな展開といい確実なアンサンブル力といい、とにかくポジティヴィティーに満ち溢れた楽曲スタイルは、商品として一分の隙もなかった。なので実際に全米チャートを席捲したし、まさに企業努力の成果だったはずだ。

そしてエイジアやスティックスやスーパートランプや90125イエスと、プログレ村出身の成功者ばかりが目立ったもんだから、産業ロックはプログレの専権事項のように見なされてきた。その悲喜こもごもは、前回面白がったとおりだ。

ところがあの時代に売れたにもかかわらず、誰からも後ろ指差されなかったプログレ村の住人がたったひとりだけいる。1981年9月リリースの、デビュー・シングル“涙のバースデイ・パーティ”がいきなり英国で4週連続1位と独1位を獲得しちゃったスチュワート&ガスキンの、デイヴ・スチュワートそのひとだ。

だって産業ロック感ゼロだったんだもの。

そもそも、元アルザチェルで元エッグで元ハットフィールド&ザ・ノースで元ナショナル・ヘルスで元UKで元ブルフォードなのに、シングル・チャート1位! いわゆるカンタベリー系なのに、しかも4週も全英1位!! まさに〈1981年の珍事〉だったのである。

B面にオリジナル曲を配するものの、基本的にシングルA面曲はカヴァー曲。しかもその選曲は、“涙のバースデイ・パーティ”がレスリー・ゴア1963年の全米1位青春ポップス曲だったのが象徴してるはずだ。

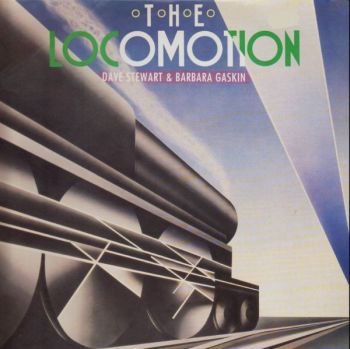

続く2枚目が、キム・ワイルドの実父マーティー・ワイルドが50年代に唄った“ジョニー・ロッコ”。3枚目、ペギー・リーの唄う1955年ディズニー映画『わんわん物語』の劇中歌“シャム猫の歌”。4枚目、ビング・クロスビー1949年主演ミュージカル映画『夢の宮廷』主題歌の“ビジー・ドゥーイング・ナッシング”。5枚目は突然、壊滅的に売れなかったトーマス・ドルビー1981年デビュー・シングルの、しかもB面曲“ライプツィヒ”のカヴァーで意表を突いたものの、6枚目はフォー・トップスにしてはそんなに」売れなかった、1967年の“ディファレント・ワールド”。そして泣く子も黙る1963年ゴフィン&キング作品“ロコモーション”をカヴァーしたのが、7枚目ときた。

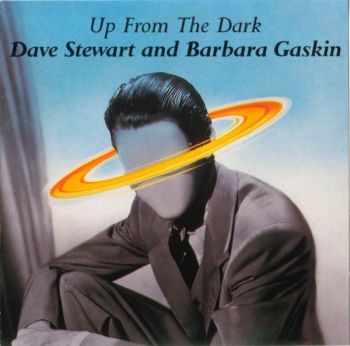

そして『UP FROM THE DARK』に『ザ・シングルズ(BROKEN RECORDS – THE SINGLES)』に『ドリームス(AS FAR AS DREAMS CAN GO)』といったベスト盤や編集盤ではない、初のオリジナル・アルバム『ザ・ビッグ・アイデア』がようやく出たのが結成9年目の1990年。のちに「アルバムを出したくてもレーベルが出してくれなかった(スチュワート談)」と当時の裏事情が明らかになったにせよ、まさに異色のジュークボックス・ユニットだったのだ。

しかも「新型軽量万能ポリフォニック・シンセ(苦笑)」プロフェット大活躍の、和音の複雑化による新解釈ポップスっぷりが、意外にたくましいガスキン女史の唄とあいまって、当時の時流に目茶目茶乗ってしまった。たまたま。

とはいえ、あのユーリズミックスが“スイート・ドリームス”英米1位で大ブレイクしたのが1983年1月で、あのヤズーが“オンリー・ユー”で英2位を獲得したのが同年3月。つまり、その2年前にデビュー曲が売れたスチュワート&ガスキンは〈男女分業ポップ・ユニ〉ブームに便乗したのではなく、実は元祖だからえらいのである。

そして日本では、キッチュだけど上品でスマートな新型ポップ・ミュージックとして、とにかく新し物好きの業界界隈で重宝されたのが、懐かしい。つうか最初っから「お洒落」とラベリングされた。この一方的な誤解は、1984年以降の日本の発売元が《ミディ》だったせいもある。だって当時のミディ所属アーティストは、坂本龍一に立花ハジメに大貫妙子にEPOに鈴木さえ子に……あと清水ミチコも。ね。絵に描いたような文系カルチャーの巣窟でしょ。実際商品のディストリビューションは大手に任せてたので、オフィス訪ねても既存のレコード会社特有のぎとぎと感とは無縁だった気がする。二人はそんなミディ感がよく似合う洋楽アーティストと認知されていた。

想い込みってすごい。

言うまでもないがデイヴ・スチュワートは、マイク・ラトリッジと並ぶカンタベリー村を代表する鍵盤屋だったはずだ。ただでさえ「売ろう」と思って作ってるようには聴こえない〈非商業音楽〉カンタベリー系界隈で、よりにもよって彼がヒット屋になるとは誰が予測できたろう。

それでも最初の、同じロンドン出身のスティーヴ・ヒレッジと組んだアーザケルもといアルザチェル唯一の作品や、続くエッグの同名1stアルバムでのスチュワート先生は、ナイス時代のキース・エマーソンのようにオルガンをぶいぶい言わせてたし、あの時代特有のクラシック・コンプレックスも全開だったはずだ。なのに2nd『優雅な軍隊』ではすっかり、熱湯処理した刺身のように「わかりやすい欲望」が一掃され、どっから聴いてもソフト・マシーン『3』におけるラトリッジのような、つまり〈元祖カンタベリー式〉ジャズ・ロック・オルガニスト道を歩み始めたのである。

でハット・フィールド&ザ・ノースでいろんな意味で到達したら、気が大きくなったのかナショナル・ヘルスではシンセ増量しちゃって〈いわゆるプログレ〉につい接近する。人生はモラトリアムの掌で転がる宿命なのだ。古今東西問わず。しかも悪いことには、このバンドに瞬間的に在籍したビルブルと意気投合したばっかりに、ヘルス脱退後は毎日のようにつるむ「ただれた関係」に。で彼の初ソロ作品『フィールズ・グッド・トゥ・ミー』に全面参加すると、そのままブルフォードの一員としてビルブルを支える羽目になる。

とはいえブルフォードも商業的成功には縁遠かった〈UKとカンタベリーの境界線バンド〉だけに、スチュワートの人生双六はなんとも微妙だと思う。

ビルブルがブルフォード存続を諦めた理由の一つとして、「電気ピアノ+クラヴィネットと組ませるハモンド・オルガンを、常にツアー先に持ち込まねばならなかったスチュワートの機材運搬費」が明かされていた。スチュワート先生の細心かつ几帳面な性格が経費倒れに陥らせたのに、あの〈世界一他人に辛辣な男〉がことスチュワートには悪口三昧どころか、徹底的に寛容だから摩訶不思議。

作曲経験皆無の変人ドラマーが最初に手解きを受けたのは、リック・ウェイクマンだったりする。ただしクリムゾン解散後、未遂で終わったウェットン&ビルブル&ウェイクマンによる三人バンドの短いリハ期間での一瞬にすぎない。作曲から編曲から譜面の読み方に至るまで具体的に教わったのは、スチュワートなのだ。

そういう意味でも実はブルフォードとは、ビル&デイヴ二人のバンドだったのだ。そりゃ寛容になるよ。

実はこのひと、1970年代末に英国で一冊の本を出版した。タイトルは『INTRODUCING THE DOTS』。「ロック・ミュージシャンが譜面恐怖症を克服できるように書いた」本で、日本では1992年に『キーボード・マガジン』誌で連載されたのちに、『ポピュラー・ミュージックのための楽典(のち『絶対わかる!楽譜の読み書き』に改題)』として発売。1998年には続篇『INTRODUCING THE DOTS II』の日本語版『絶対わかる!曲作りのための音楽理論 必要最小限の理論知識だけでOK!』も出版されたから、そこそこ売れたんだと思う。でちょっと巻頭の辞から引用すれば――。

私自身のやってきた音楽的探求はちょっと風変わりなのかもしれませんが、もう30年以上も続いています。そして、私は喜んで自分が学んできたことを読者の方々と分かち合いたいと思います。本書では、単にテクニカルな要素を教授するだけにとどまらず、それにともなう音楽的アイディアを提示していきたいと思っています。とにかく、私は明確で実用的な本にするためにベストを尽くしました。本書を読んで曲を書いてみようと思ってくれる人がいたとしたら、著者冥利に尽きるというものです(原文ママ)〉。

うわああああ。どんだけちゃんとしてるんだこのひとは。ほぼ〈服を着た性善説〉ではないか。すると『絶対わかる!楽譜の読み書き』掲載のビルブルの推薦文はこんなことになった。ちょっと長いけど引用する。

デイヴはそれ以来僕の音楽制作上の良き刺激剤となってくれている。米キーボード誌に連載された、よくこなされた彼のセミナー記事を通して、また70年代後半、僕のバンドであるブラッフォードでお互い切磋琢磨した実り多き4年間を通して(この間彼の譜面の知識は、ともすると音楽的袋小路にはまりそうな僕らを何度も救ってくれた)、あるいはまた、バーバラ・ガスキンと行なっている彼自身のプロジェクトの活動を通してである。

彼が言わんとしているのは、プロのミュージシャンたるもの、「譜面の読み書きぐらいできて当然」ということだ。それでもし少しでも経費を節約することができたなら、君にはまた仕事のお呼びがかかるであろう。

本書では、テクニカルな説明を必要最小限にとどめてはいるものの、徹底的とも言えるその内容が非常にわかりやすくレイアウトされている。時として頭をヒネらなければならないし、それには苦痛も伴う。しかし、デイヴの簡潔なスタイルとまったく根拠のない楽観主義は、いつでも君を励ましてくれるだろう。そして、アッと言う間に君も譜面が読めるようになるはずだ(原文ママ)〉。

もうちょっと素直に書けないものか、この根性曲がり野郎は。ま、それでも、リスペクトするミュージシャンがフィル・コリンズとギャヴィン・ハリスンぐらいしかいないビルブルが、スチュワートに心許してるのだけは充分伝わるからいいか。

ブルフォードのラスト・アルバム『グラデュアリー・ゴーイング・トルネード』を録音した1979年秋頃、ビルブルは先生を最先端キーボード店に連れて行き、当時の最新だったアナログ・ポリフォニック・シンセ《プロフェット5》を購入すると、「気が済むまでイジり倒せばいいよ」と気前よく預けた。するとどうでしょう。エレピやハモンドやクラヴィネットをいちいち標準装備しなくても、コレ一台で賄えるし、ギタリストもベーシストもストリングスもパーカッショニストがいなくてもバンドサウンドを構築できるし、各種SEも自由自在だし――そう、プロフェット革命はスチュワートのバンド人生をあっさり初期化すると、ミニマムなサウンド・デザインに舵を切らせたのである。一気に。

プロフェットを叩いてみれば、文明開化の音がした。

さよならハットフィールド&ザ・ノースさよならナショナル・ヘルス。ようこそいとしの60年代ポップスたち。

思えば先生にとっての1970年代は、5つものバンドに所属しては消滅の繰り返しだった。カンタベリーの村民には穏やかで物静かなイメージを我々は抱いてしまうけれど、実はバンドを組むたび人間関係に疲弊してたのかもしれないし。

だからこそよけいに。

「プロフェットがあったら俺のバンド潰さずに済んだのに」と、薄ら笑いを浮かべて屈折した愛情表現を見せるビルブルの姿が目に浮かぶ。いいとこあるじゃん。

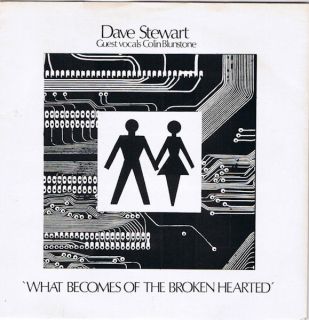

にしても心機一転胸躍らせて新たな道に最初の一歩を踏み出すとき、ひとはどうして原点回帰してしまうのか。スチュワートのカンタベリー界初の〈大衆音楽への積極的回帰〉は、1980年発表の1stソロ・シングル“What Becomes Of The Broken Hearted”。ジミー・ラフィンが唄った1966年全米7位のモータウン・ナンバー“恋に破れて”のカヴァーだった。全英13位とは、おそらくカンタベリー村史上「初」のヒット・シングルではないか。

当時はまだ若輩者の押しかけパダワンだったジャコ・ジャクジクが、「BBCラジオでしょっちゅう曲が流れてます! もしかして大ヒットするんじゃないスか!?」と電話をかけてきたらしいし。スチュワート本人も「やっと音楽で食えるようになった瞬間」と後に述懐したくらいだから、やっぱり快挙だったんだと思う。

1992年編纂の4CD箱『THE STIFF RECORDS BOX SET』で比較的容易に聴けるこの楽曲の商売的命運は、誰が唄うかに尽きる。おそろしいことに先生は当初、ロバート・ワイアットにオファーしている。幸い断られたからよかったものの、ワイアットが唄った瞬間に我々好事家の慰みものと化して陽の目は見なかったはずだ。同様に叶わなかったジュリー・ティペットやグリーン・ガートサイド(スクリッティ・ポリッティ)の場合も、聴いてはみたいけれど売れなくても責任持てないから、ごめん。

やはりコリン・ブランストーンの〈絵に描いたような甘いハスキー・ヴォイス〉だからこそ、まるで空気清浄機のような、現実離れしたポップ・サウンドに映えた。だってゾンビーズだもの大衆歌謡の王道をなめんなよ。

そしてそのブランストーンの起用を提案したのが、バーバラ・ガスキンだった。彼女の貢献度は、頑強なビロード・ヴォイスだけではなかったのだ。

良くも悪くも、英国ロックの東屋〈カンタベリー系〉という地味なのに問答無用な初期設定が、デイヴ・スチュワート奇蹟のファーストペンギン人生を見えづらくしてきた気がする。こう見えてこのひとはあくまでも「偶然」の積み重ねながら、カンタベリー村のみならず全プログレ業界における初物づくしなのだ。

前述のソロ・シングルをリリースしたのは、自ら設立したインディーズ・レーベル《ブロークン・レコード》。ラフ・トレードからリリースするはずが土壇場でドタキャンされ、「やむなく」始めたという経緯がその自虐的な名称からも窺える。どっかの《マンティコア》や《スレッショルド》のような上級国民の道楽とは、かなり事情が異なる。それでもこの苦肉の策を講じてたからこそ、カヴァー選曲をスティッフに拒まれたスチュワート&ガスキン3枚目のシングル以降も、「じゃあ自分で出すからいい」と妥協せずに済んだわけだ。

よりアーティストが主体的に能動的に自由にリリースできる、パンク/ニューウェイヴ以降のレーベル・スタイルを実践したのは、プログレ界初だと思う。

50年代60年代特有のポップ・ミュージックに魅力を再認識して、重厚で濃密なアルバムではなく身軽なシングルを表現ツールに選択したのも、大袈裟命のプログレ頭じゃ思いつかない。

また初のアルバム『UP FROM THE DARK』はベスト盤だけど、その制作リリースを提案してきたのは米国の、あの《ライコディスク》。新しい音楽メディアのCDが登場したとはいえ市場的にはまだまだレコードの時代だった1980年代前半に、「世界初のCDしかリリースしない専門レーベル」を宣言した斬新なライコだからこそ、スチュワートは乗っかった。収録時間が長い特性を考慮して全14曲にしたのも、新しかった。ただし当時はCDのプレス工場が全世界的にまだ少なく、商品が納品されるまで1年も懸かったとは微笑ましすぎるエピソードではある。

何よりもスチュワート先生が「初物」だったのは、引き際の鮮やかさだ。

1985年5月発表の7枚目にして最後のアナログ・シングル“ロコモーション”は原曲の認知度も含め、“涙のバースディ・パーティ”に匹敵する完成度の高さだったものの、チャート的にはふるわなかった。すると先生はこうのたまったのである。

「これで僕たちがポップ・スターだった日々は終わった。今度はアルバムを作る番だ」。

潔いなあ。産業ロック的物欲から最も縁遠いと思われた静かなる男が、産業ロックとは極北のアプローチで商業的成功を摑んだばかりか、自分を見失いも勘違いもしなかったのだから偉い。

こののちスチュワート&ガスキンは、今度はカンタベリー系という第二の原点へ回帰を目指すわけで、どんだけちゃんとしてるのか。

すいません。己れのいいかげんな人生を猛省しつつ、さらに続きます。

第一回「ジョン・ウェットンはなぜ<いいひと>だったのか?」はコチラ!

第ニ回 「尼崎に<あしたのイエス>を見た、か? ~2017・4・21イエス・フィーチュアリング・ジョン・アンダーソン、トレヴァー・ラビン、リック・ウェイクマン(苦笑)@あましんアルカイックホールのライヴ評みたいなもの」はコチラ!

第三回「ロバート・フリップ卿の“英雄夢語り”」はコチラ!

第四回「第四回 これは我々が本当に望んだロジャー・ウォーターズなのか? -二つのピンク・フロイド、その後【前篇】-」はコチラ!

第五回「ギルモアくんとマンザネラちゃん -二つのピンク・フロイド、その後【後篇】ー」はコチラ!

第六回「お箸で食べるイタリアン・プログレ ―24年前に邂逅していた(らしい)バンコにごめんなさい」はコチラ!

第七回「誰も知らない〈1987年のロジャー・ウォーターズ〉 ーーこのときライヴ・アルバムをリリースしていればなぁぁぁ」はコチラ!

第八回「瓢箪からジャッコ -『ライヴ・イン・ウィーン』と『LIVE IN CHICAGO』から見えた〈キング・クリムゾンの新風景〉」はコチラ!

第九回「坂上忍になれなかったフィル・コリンズ。」はコチラ!

第十回「禊(みそぎ)のロバート・フリップ ーー噂の27枚組BOX『セイラーズ・テール 1970-1972』の正しい聴き方」はコチラ!

第十一回「ああロキシー・ミュージック(VIVA! ROXY MUSIC)前篇 --BOXを聴く前にブライアン・フェリーをおさらいしよう」 はコチラ!

第十二回 「ああロキシー・ミュージック(VIVA! ROXY MUSIC)後篇 --BOXを聴いて再認識する〈ポップ・アートとしてのロキシー・ミュージック〉」はコチラ!

第十三回 「今日もどこかでヒプノシス」はコチラ!

第十四回 「ピーター・バンクスはなぜ、再評価されないのか --〈星を旅する予言者〉の六回忌にあたって」はコチラ!

第十五回 「悪いひとじゃないんだけどねぇ……(遠い目) ―― ビル・ブルフォードへのラブレターを『シームズ・ライク・ア・ライフタイム・アゴー 1977-1980』BOXに添えて」はコチラ!

第十六回 「グレッグ・レイク哀歌(エレジー)」はコチラ!

第十七回 「クリス・スクワイアとトレヴァー・ホーン -イエスの〈新作〉『FLY FROM HERE -RETURN TRIP』に想うこと- 前篇:スクワイアの巻」はコチラ!

第十八回 「クリス・スクワイアとトレヴァー・ホーン -イエスの〈新作〉『FLY FROM HERE-RETURN TRIP』に想うこと- 後篇:空を飛べたのはホーンの巻」はコチラ!

第十九回「どうしてジョン・ウェットンを好きになってしまったんだろう(三回忌カケレコスペシャルversion)」はコチラ!

第二十回「どうしてゴードン・ハスケルは不当評価されたのだろう ー前篇:幻の1995年インタヴュー発掘、ついでに8人クリムゾン来日公演評も。」はコチラ!

第二十一回「どうしてゴードン・ハスケルは不当評価されたのだろう -後篇:幻の1995年インタヴューを発掘したら、めぐる因果は糸車の〈酒の肴ロック〉」はコチラ!

第二十二回「鍵盤は気楽な稼業ときたもんだ--あるTKの一生、に50周年イエス来日公演評を添えて」はコチラ!

第二十三回「どうしてプログレを好きになってしまったんだろう(by ビリー・シャーウッド)」はコチラ!

第二十四回「荒野の三詩人-誰かリチャード・パーマー=ジェイムズを知らないか-」はコチラ!

第二十五回「会議は踊る、プログレも踊る-リチャード・パーマー=ジェイムズを探して-」はコチラ!

第二十六回「我が心のキース・エマーソン & THE BEST ~1990年の追憶~」はコチラ!

第二十七回:「『ザ・リコンストラクション・オブ・ライト』は、キング・クリムゾンの立派な「新作」である。 プログレ「箱男」通信【KC『ヘヴン&アース』箱】号①」はコチラ!

第二十八回:「《The ProjeKcts》の大食いはいとおかし。 プログレ「箱男」通信【KC『ヘヴン&アース』箱】号②」はコチラ!

第二十九回:「ロバート・フリップの〈夢破れて山河あり〉物語 プログレ「箱男」通信【KC『ヘヴン&アース』箱】号➌」はコチラ!

第三十回:「封印された〈車道楽プログレ〉ー『レイター・イヤーズ 1987-2019』箱から漏れた、ピンク・フロイドVHS『道(MICHI)』」はコチラ!

第三十一回:「どうしてプロレスを好きになってしまったんだろう。へ?」はコチラ!

第三十二回:「LEVINは何しに日本へ? の巻」はコチラ!

第三十三回:「どうして日本人はキング・クリムゾンを唄いたがるのだろう -雑談三部作・完結編-」はコチラ!

第三十四回:「コロナの記憶:どうしてビル・リーフリンを忘れられないのだろう トーヤ&フリップ「夫婦善哉」への道」はコチラ!

第三十五回:「キル・ビル/ビル・ブル 極私的「60歳からのプログレッシヴ・ロック」論」はコチラ!

第三十六回:「イエスCD+DVD34枚組『ユニオン30ライヴ』boxは、20世紀からの玉手箱か?」はコチラ!

第三十七回:「ジャコ・ジャクジクが〈ポール・ヤング〉に憧れた日 1980年代に遺したJAKKO青春の蹉跌シングルズを徹底追跡してみた。」はコチラ!

第三十八回:「「妄想」は荒野をめざす 『キング・クリムゾンー至高の音宇宙を求めて』40年目の読書感想文」はコチラ!

第三十九回:「ニーナ・ハーゲンは最強の〈ジャーマン・プログレ〉である。」はコチラ!

第四十回:「とあるキャメルの「不幸」」はコチラ!

第四十一回:「まずは、さよならキング・クリムゾン。」はコチラ!

第四十二回:「(第41回からの)日曜日のお昼ごはん。【前篇】ロバート・フリップと渡辺明」はコチラ!

第四十三回:「(第41回からの)日曜日のお昼ごはん。【後篇】トーヤと伊奈めぐみ」はコチラ!

第四十四回:「(第41回からの)高齢者にとっての〈二つのPT〉【前篇】ウドーちゃん祭りでポーキュパイン・ツリーを観た。」はコチラ!

第四十五回:「高齢者にとっての〈二つのPT〉 【中篇】スティーヴン・ウィルソン「息苦しさ」の美学」はコチラ!

第四十六回:「高齢者にとっての〈二つのPT〉【後篇】 どうしてこんなに1980年代を想い出すんだろう。」はコチラ!

第四十七回:「産業ロック(笑)。」はコチラ!

BILL BRUFORDの在庫

-

BILL BRUFORD / FEELS GOOD TO ME

イエス〜クリムゾンに在籍したプログレ界屈指の名ドラマー、A.ホールズワース/D.スチュワート/J.バーリンという鉄壁の布陣を従えた78年作、カンタベリーなセンスも内包するスリリングかつメロディアスなジャズ・ロック名品!

-

BRUFORDの在庫

-

-

BRUFORD / BRUFORD TAPES

79年のライヴ・アルバム

Allan HoldsworthからJohn Clarkへとギタリストが変わった後の79年に行われたニューヨークでの公演を収録したライヴ盤。Allan Holdsworthにも引けを取らないテクニカルな早弾きを聴かせるギター、ギターに負けじとスリリングなフレーズを応酬するJeff BerlinのベースとDave Stewartのキーボード、安定感抜群に疾走するBill Brufordのドラム。終始スリリングなフレーズで圧倒するテクニカル・ジャズ・ロックの名作。

-

BRUFORD / GRADUALLY GOING TORNADO

80年作、終始スリリングなフレーズで圧倒するテクニカル・ジャズ・ロックの名作!

ヴォーカル・ナンバーやカンタベリー色の強い10分を超えるナンバーの収録と多彩な楽曲を味わえる、バンド”ブラッフォード”最終作。80年作。

EGGの在庫

-

EGG / EGG

Dave Stewart率いる英オルガン・ロック・トリオ、サイケデリックな質感を残す70年デビュー作、変拍子満載のアグレッシヴな演奏が魅力!

Steve Hillageも在籍していたバンドURIELを母体として発足、名キーボーディストDave Stewartが率いたイギリスのプログレバンドの70年デビュー作。その内容はキーボードトリオ編成による、Dave Stewartのプレイが大きくフューチャーされた個性的なオルガンロックを基本に、サイケデリックな質感を併せ持つアートロック作品となっています。実験的要素も強く出ていますが、複雑に練り上げられた楽曲群はやりすぎなほどの変拍子の嵐であり、音楽的なポテンシャルの高さはかなりのものです。後のNATINAL HEALTHやHATFIELD AND THE NORTHなどに通じるサウンドメイクも見られ、また、それらのバンドにはないDave Stewartのアグレッシブなプレイが堪能できる作品。4楽章からなる20分超えの大曲も収録したオルガンロックの傑作です。

-

EGG / POLITE FORCE

Dave Stewart率いる英キーボード・トリオ、70年作、アグレッシヴなオルガン・ロックの傑作!

Steve Hillageも在籍していたバンドURIELを母体として発足、名キーボーディストDave Stewartが率いたイギリスのプログレバンドの70年2nd。バンドは前作同様キーボートリオ編成ですが、ゲストにジャズフィールドのサックス奏者やトランペット奏者が参加し素晴らしい演奏を聴かせており、前作の路線を守りつつもより整合の取れた傑作となっています。Dave Stewartというとジェントリーなプレイに定評がありますが、本作ではAARDVARKのような歪んだハモンドオルガンの引き倒しも見せるなど、かなりアグレッシブなプレイを披露。ギターレスのハンデを全く感じさせません。そして一方ではHATFIELD AND THE NORTHに通じる華やかさも絶妙にブレンドされ、やはりセンスの良さを感じさせます。複雑な変拍子の応酬などプログレッシブなアプローチも素晴らしく、前作と併せて全プログレファン必携の名盤です。

-

EGG / CIVIL SURFACE

カンタベリー・シーン随一のkey奏者Dave Stewart率いるグループ、テンションみなぎるオルガン・ジャズ・ロック、74年リリース

Dave StewartがHATFIELD & THE NORTH在籍中に、一時的に再結成され録音された3rdアルバム。74年作。HATFIELDに通じる緻密なジャズ・ロック・アンサンブルとアヴァンギャルドな感覚が合わさったサウンドは圧倒的なテンション。前2作で聴けた破壊的なオルガン・ロック・サウンドも健在で、演奏のダイナミズムは過去最高。傑作。

HATFIELD & THE NORTHの在庫

-

HATFIELD & THE NORTH / HATTITUDE

ネット限定のアーカイヴ音源集、ライヴ&デモの全21曲を収録

「HATWISE CHOICE」に続く第二弾。内訳は、デモ音源1曲(「Big Jobs」)、73年〜74年のBBC音源7曲、73年〜75年のライヴ音源13曲。とにかく音質の素晴らしさにびっくり。特にBBC音源は、スタジオ盤以上と言っても過言ではありません。HATFIELDファンは必携!

-

HATCOCD737502(HATFIELD AND THE NORTH)

デジパック仕様

盤質:傷あり

状態:良好

ケース不良、トレーにヒビあり、軽微なスレ・若干角潰れあり

-

-

HATFIELD & THE NORTH / ROTTERS’ CLUB

Richard Sinclair/Dave Stewart/Phil Miller/Pip Pyleという鉄壁の布陣で録音された75年2nd、カンタベリー・ロックの最高峰に位置づけられる大傑作!

元CARAVANのRichard SinclairとSteve Miller、元MATCHING MOLEのPhil Miller、後にNATIONAL HEALTHで活躍するPip Pyleにより結成され、Steve Millerが脱退、KHANを経たDave Stewartが参加したカンタベリー・ジャズ・ロックバンドの代表格の75年2nd。カンタベリー・ジャズ・ロックの代表作である本作は、20分の大作「Mumps」を含め、 前作より全体的に整理、洗練された世界観をすっきりと聴かせる作風となっており、クロスオーバー・ジャズ・ロック色を強めた音楽性へと変化しながらも、彼ららしいポピュラリティーを持ったサウンドと、胸を打つメロディーが素晴らしい傑作です。

-

NATIONAL HEALTHの在庫

-

NATIONAL HEALTH / NATIONAL HEALTH

カンタベリー・シーンの重要グループHATFIELD AND THE NORTHとGILGAMESHの中心メンバーが結成したジャズ・ロックバンド、78年作1st

カンタベリー・シーンの重要グループであるHATFIELD AND THE NORTHとGILGAMESHの中心メンバーが結成したジャズ・ロックバンドの78年作。Dave Stewart、Phil Miller、Neil Murray、Pip Pyleというキャリアのあるメンバーに加えてGILGAMESHのAlan Gowen、CARAVANやSOFT MACHINEとつながるJimmy Hastings、そしてGILGAMESHにも参加しているAmanda Parsonsなどゲスト人も強力。その内容はDave Stewartの存在感を感じさせる、HATFIELD AND THE NORTHの音楽性をよりジャジーにしたような作風であり、4曲の大作から成るカンタベリー・ジャズ・ロックの集大成といえる圧巻の傑作です。

-

NATIONAL HEALTH / OF QUEUES AND CURES

HF&Nから発展したグループ、78年2nd、メロディアスにして芳醇なアンサンブルが素晴らしすぎる、カンタベリー・ジャズ・ロックの大名盤!

Alan GowenとNeil Murrayが脱退し、元HENRY COWの奇才John Greaves(b)が参加した78年作2nd。Dave Stewart、Phil Miller、Pip Pyleとの4人編成になってまとまりが増したせいか、アンサンブルの強度はグッと増した印象。めまぐるしく切り替わるダイナミックな展開の中、一糸乱れぬ正確さで一気に駆け抜け、聴き手を置き去りにします。呆気にとられるほどのスピードとエネルギー。圧倒的なテンション!ジャズ・ロックのファンもアヴァン・ロックのファンも、またまたクリムゾンのファンも、知的でエネルギッシュなサウンドを好む方は大必聴の傑作。

-

NATIONAL HEALTH / MISSING PIECES

ビル・ブルフォード在籍時の貴重な音源も収録された好編集盤

ビル・ブラッフォード在籍時の貴重な音源など、驚きの音源が沢山つまった好編集盤。

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!