「どうしてプログレを好きになってしまったんだろう@カケハシ」 第十一回 ああロキシー・ミュージック(VIVA! ROXY MUSIC)前篇 --BOXを聴く前にブライアン・フェリーをおさらいしよう 文・市川哲史

2018年3月4日 | カテゴリー:どうしてプログレを好きになってしまったんだろう@カケハシ 市川哲史,ライターコラム

タグ:

第十一回: ああロキシー・ミュージック(VIVA! ROXY MUSIC)前篇 --BOXを聴く前にブライアン・フェリーをおさらいしよう

やっと出たよ。

2014年の年末だったか、クリムゾンを端緒にイエス、ジェスロ・タル、ジェントル・ジャイアントからXTC、ティアーズ・フォー・フィアーズまで、その愛情に満ち溢れたリミックス・ワークの数々で当時から〈素敵なリミックス兄さん〉業全開中のスティーヴン・ウィルソンが、「ロキシー・ミュージックのカタログに1枚目から取り掛かってるんだ」と漏らした言葉を、この私が聴き漏らすはずないじゃないの。

すると翌15年には、『ロキシー・ミュージック』『フォー・ユア・プレジャー』の初期2作品の拡張盤年内リリースがアナウンスされる。しかも4月18日例の《レコード・ストア・デイ》では、1st収録曲の“レディトロン”の未発表アンエディット・ヴァージョンと、アルバム未収録のずんどこインスト曲“ザ・ナンバラー”のスティーヴン・ウィルソン・ステレオ・ミックスを収めた10インチ・シングル・レコードが発売されちゃったのだから、そりゃ期待も膨らむ。

案の定その後リリースが16年夏に延期されても、耐えた。17年中も結局お目にかかることはなかったが、耐えた。すると今年の2月、ようやくようやくようやくようやく報われる日がやってきたのである。

3CD+1DVD+BOOKの『ロキシー・ミュージック』45周年記念BOXだ。

「プログレじゃないじゃん」と言われればそれまでだが、プロデュースがピート・シンフィールドというプログレ繋がりで大目に見てくれ。

というか私がいちばん好きなアーティストは古今東西未来永劫、ロキシー・ミュージックということになっている。38年前(!)『ロッキング・オン』に初めて書いた原稿は、〈よほどインテリと思われたいのか、ブライアン・イーノの環境音楽を無条件にありがたがる滑稽な人たち〉がテーマで、その翌月はロキシーの『フレッシュ・アンド・ブラッド』を素材に《当事者としてのラヴソング》。そもそも初めてインタヴューした外タレも、ブライアン・フェリーなのである。

思い起こせば度々、誌面やライナーノーツでまず書いてきたのは、《ロキシー・ミュージック=ブライアン・フェリー=偉大なる恋愛スタイルそのもの》論という文学的解釈だったりする。極めて偏向的だけどほっとけ。

その世界観の最終形は言うまでもなく、82年5月発表のラスト・アルバムにして世紀の〈命短し恋せよ少年〉アルバム『アヴァロン』だ。

例えば“モア・ザン・ディス(旧・夜に抱かれて)”は【♪恋する想い以上の至福がこの世に存在するのかい?】であり、“トゥ・ターン・ユー・オン”は【♪春でも夏でも秋が過ぎて冬になっても、僕はいつでも、君が振り返ればそこにいるよ】であり、“テイク・ア・チャンス・ウィズ・ミー”は【♪もう一度だけ僕に賭けてみない、性懲りもなく】であり、“ホワイル・マイ・ハート・イズ・スティル・ビーティング(旧・この胸のときめきを)”は【♪僕は絶対朽ち果てはしない、この胸の鼓動が止まらないかぎり】だもの。

これら〈ポジティヴな自己憐憫ソング〉に共通して言えるのは、《結果がどうであれ、いまこうして恋する想いを抱いていられる自分が愛おしい》という究極のカタルシスが、この真摯なラヴソング群を支えてるということ。

ちなみに《アヴァロン》とは英ケルト伝説で語られる島で、かのアーサー王の躯(むくろ)が運ばれた極楽浄土の楽園である。きっとフェリーはその島に、恋愛の究極をダブらせたんじゃないかと思った。

そして自分が遂に結婚したもんだから嬉しくて、「これでもかの幸せ満載アルバムを作ったばかりか14歳下の新妻に兜かぶらせてジャケに登場させてしまう相変わらずの〈世紀の公私混同男〉っぷりは、阿呆らしすぎて清々しいではないか。

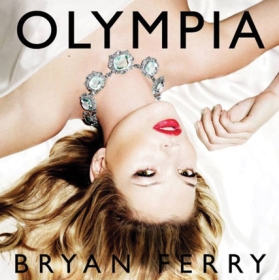

アルバム・カヴァーを飾った美女軍団(←北朝鮮かよ)――2ndアルバム『フォー・ユア・プレジャー』のアマンダ・リア(≠性転換美女/ブライアン・ジョーンズのグルーピー→ダリの愛人→デヴィッド・ボウイの愛人)や、3rdアルバム『ストランデッド』のマリリン・コール(=73年度プレイメイト・オブ・ザ・イヤー)とデキちゃうのは、まあロック・スターならではの役得だ。日常茶飯事の話だから珍しくない。

続く4thアルバム『カントリー・ライフ』の魅惑のランジェリー・パブ状態の美女2名も、〈フェリーがポルトガルでナンパしたロキシー・ファンのドイツ人素人さん〉らしいのでたぶん、食べちゃってるだろう。いや、食べない方がおかしい。

しかしこの人の場合はそんな当たり前のことではなく、私生活における恋愛バイオリズムを作品におもいきり反映させちゃうから画期的なのである。特にジェリー・ホールのときは、まさにラヴソングが服を着て歩いてるようなもんだった。

18歳で『ヴォーグ』誌の表紙を飾った絶世の美少女と付き合い始めたのが、よっぽど嬉しくてしょうがなかったのだろう。4thアルバム『カントリー・ライフ』収録の“プレイリー・ローズ”でテキサス出身の彼女への熱烈ラヴ・ソングを唄ったのを皮切りに、御存知5thアルバム『サイレン』のジャケをギリシャ神話のセイレーンとして抜擢。

さらにこの公私混同リビドーはロキシーだけにとどまらず、翌年6月のソロ・シングル“レッツ・スティック・トゥゲザー”のPVにも登場させて妖しく絡むのだから、世界中の誰もが馬鹿負けしたはずだ。

極めつけはその後の顛末――婚約して同棲生活をおくってたホール嬢を、フェリーがいようがいまいが平気で足繁く通って口説き続けたミック・ジャガーに、とうとう寝盗られちゃうのだから悲惨な話ではある。もう絵に描いたような「天国から地獄」なのだけど、だからといってというか、こっからのフェリーの徹底的な自己憐憫っぷりと研ぎ澄まされた被害妄想は痛すぎた。

まず失恋して絶望して作ったソロ・アルバムが、『ベールをぬいだ花嫁(THE BRIDE STRIPPED BARE)』。ダダイズムの巨匠、マルセル・デュシャンの名作である『彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも(THE BRIDE STRIPPED BARE BY HER BACHELORS,EVEN)』にインスパイアされたタイトルだ。

花嫁の身で独身者たちに対して〈理性に対立する感情的なエロディシズム〉を匂わせるという、独身者と花嫁のエロティックな出逢いを表現したデュシャンのレディ・メイド作品をこれみよがしに引用するのだから、未練がましい。

しかもサウンドはいつものスマートな英国モードが影を潜め、ワディ・ワクテルやリック・マロッタといった米西海岸系の達者ミュージシャンたちを起用した〈らしくない〉ヘヴィーで泥くさくなった。同じラヴソングでも虚無感漂ってるし暗いし。

あげく髭面でジャケに登場しようとして、レーベルおよびマネジメントに阻止される。結局リリースを遅らせ、ジャケを変更し収録曲も2曲差し替えてようやく陽の目を見たのであった――この〈これだけ悲劇的で可哀相な僕も素敵でしょ?〉アルバムは。

ブライアン・フェリーみたいに公私混同な男、私は未だに出逢ったことがない。

素敵じゃないか、〈服を着たラヴソング〉。

長年にわたって何回も書いてきたけれど、彼にとっての恋愛とは、その成就や失恋という結果論レヴェルにまるで左右されない、あくまでも自分からその対象に対する〈想い〉をどこまで高い純度に持っていけるかということである。対象が実在する女性だろうがファム・ファタールだろうがプールに浮かぶビニール人形だろうが関係なく、だ。

だからこそ〈アヴァロン〉や〈モア・ザン・ディス〉という一つの結論に達したわけで、「恋する〈想い〉に勝る美しさはない」と言い切れたフェリーは、私にとってまさに恋愛の仙人であり、その彼が唄う〈当事者としてのラヴソング〉は心強かった。「僕はこういう恋愛が好きなんだ」という当事者精神が、やはりブライアン・フェリーの神髄である。

その具体的な方法論としては、我々には現実と空想の判別がつかないまでに徹底された公私混同さかげんも、より信用させてくれた。

失恋すれば必要以上に暗い作品を書き、恋が盛り上がれば極端に能天気な作品を創る。そこまで素直に表現できてしまうというのは、「酒を呑めば悲惨な失恋体験だって、明るい笑い話になっちゃうぜ」的な世界観に近い、陽気なニヒリズムと言っていいと思う。

ブライアン・フェリー〉が見えないと駄目なんですって(←口角泡)。過去の作品だって私生活丸出しじゃないですか、常に。

フェリー ふふふふふ。

市川 たとえばジェリー・ホールとの熱愛状態に冒されたまんまで作った『サイレン』や『あなたの心に』、そして奥さんと結婚直前の『アヴァロン』なんかはやはり、徹底的にポジティヴな作品になってますよね。ジャケやPVにも当事者がモデルとして登場させたりなんかして(失笑)。

フェリー ふふふふ。

市川 だけど『ベールをぬいだ花嫁』だとその頃の……えーと……ま、世間一般で言うところの〈絶望的状況〉と言いますか……お先真っ暗な……。

フェリー ふふふ。波瀾の人生?

市川 ええ、そういうことですけども。要するに。

フェリー うん、そういうことなんだよねぇ(爽快笑)。まあ、身体を横たえて自分を見つめ直し、そのときの自分がどのようなものなのかを表現する――それがアーティストの仕事というものだから、そういう部分はあるよね。

市川 そりゃそうですけど、そうした客観性よりもっとドロドロした情緒性がおもいきり発露しちゃってるとは思いませんか、ブライアン・フェリーって。

フェリー アーティストってとても情緒的な生きものだと思うんだよ、自分で自分のやってることに疑問を持ちながらやってるわけじゃないからさ。だから、その情緒的な衝動性は凄まじいと思う。僕自身が惹きつけられてきた人たち――いちファンとしてね――ビリー・ホリデイやチャーリー・パーカーって、もうすごく目茶目茶で自堕落な人生をおくってるよねぇ? でもそのカオスの渦中から、素晴らしく美しい作品を次々と遺していった。そういう人たちが僕の理想形であって、本当に大好きなんだ。美しい音楽には必ず、哀しみが隠されていると思う。なにか激しく打ちひしがれてどっぷり沈みこんだ状態や、憑りつかれた対象の中に美しさがあるのさ。僕は常にそうした美しさを追い続けている、そんな気がするね。

市川 やはり。

フェリー だから、自分の感情を忠実に表現する努力をしていくしかないのさ。ふふ。

市川 いや、もう充分徹底してきたと思いますけども。

フェリー まだまだだなー(愉笑)。

というわけで『アヴァロン』と『ボーイズ・アンド・ガールズ』をもって、ブライアン・フェリーは〈偉大なる恋愛スタイル〉として見事に完結した。文字通り「命短し恋せよ少年少女たち」と導く〈恋愛の仙人〉として余生をお気楽に過ごしてさえくれれば、我々はそれで充分なのである。

実際に『アヴァロン』はロキシー・ミュージックにおける、続く『ボーイズ・アンド・ガールズ』はソロ・キャリアにおける、共に最高傑作だ。しかもその評価は作品性のみならず、オーディオ的にも歴史的名盤であることを含んでいる。

ナッソーのコンパス・ポイントとNYのパワー・ステーションという泣く子も黙るレコーディング・スタジオ然り、ボブ・クリアマウンテンという黙った子も泣くレコーディング・エンジニア然り、ボブ・ラディックという泣く子がまた黙るマスタリング・エンジニア然り、いまなお燦然と輝く恍惚の〈いい音のロックが聴けるレコード〉なのだ。「80年代の話」だとナメてはいけない。あれから20年以上経つが、未だ超えられてないのではないか。

究極のラヴソング・アルバムには、究極のサウンドメイクしか似合わない。

つまり、コンセプト的にも作品的にもオーディオ的にも表現者的にも、ブライアン・フェリーは華麗なる〈いっちょあがり〉を果たしたのだ。『ボーイズ・アンド・ガールズ』を世に出した85年6月の時点で。おそらく本人も、いっちょあがりを自覚したはずである。

だからその後のフェリーさんの作品は〈余生〉に過ぎない。

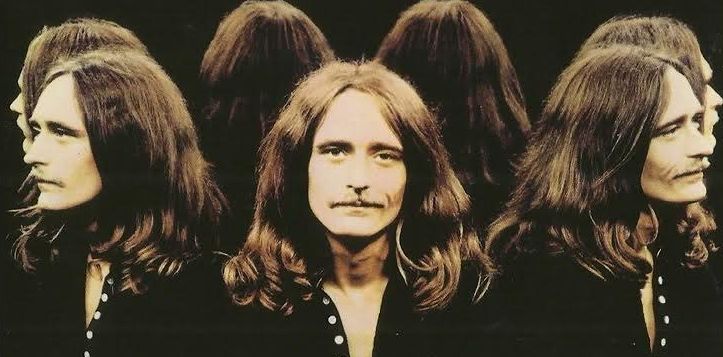

❶87年11月。パトリック・レナード的な閉塞系ダンス・ビートに固執し過ぎちゃいましたぁ『ベイト・ノアール』。

❷93年3月。20年ぶりのカヴァー集っス『タクシー』。

❸94年9月。スティーヴ・フェローン&ネイザン・イーストによるねっとりしたグルーヴと、圧倒的な倦怠感の相性が抜群で嫌になります『マムーナ』。

❹99年10月。ジャズ・スタンダード集っス『アズ・タイム・ゴーズ・バイ(時の過ぎゆくままに)』。

旧20世紀中はたったのこれだけ。

しかし15年間でたった4作だろうと、しかもその半分の❷❹がカヴァー・アルバムだろうと、❶の後と❸の後におのおの5年以上にわたり制作し続けたアルバム『ホロスコープ』と『アルファヴィル』が結局、両者未完成のまま終わろうと、❶❸がいまいち精彩を欠こうと、❸のジャケを〈らしくない〉野暮でだっさい馬の絵が飾ろうと、そんなことはどうでもいい。

だって余生だもん。4人の子持ちパパとして平穏な人生をおくってるんだもん。波乱万丈の恋愛生活とはもう無縁なんだもん。きっと幸せなんだもん。そっとしとけよ。

なので私はフェリーさんの永年の功績をねぎらい、何を唄われても優しく受け容れていたのだ。慈愛の微笑みを絶やすことなく。

フェリー あー、でも救いようのないロマンチストだからね僕は。歌詞のヒントだって自分自身の体験もひとよりはかなりあるけど(苦笑)、大抵は想像力の世界でもあるから。

市川 まあたしかに『マムーナ』の“一人でいたい”を聴いてたらいきなり、映画『グランド・ホテル』のグレタ・ガルポの台詞が引用されててびっくりしましたけど。「このひとはここまで飛んじゃうか」と。

フェリー あははは。ま、あの曲を書き始めたときに彼女が亡くなったからね。

そうだった。このひとは〈実はお気楽〉体質で、あの優秀でセンシティヴな文学性は本能の成せる業なのだから、怖い。

1982年ロキシー二度目の来日公演の際、私はインタヴューで真剣に訊いた。「ケルト伝説上の極楽浄土の島《アヴァロン》をタイトルにしたのは、やはり〈恋愛とはこの上ないもの〉という意味か」という、例の持論だ。妄想紙一重の。回答はシンプルである。

「《アヴァロン》ってとても綺麗な発音の単語だから」

がちょーん。

話がそれた。そんな余生のひとが、2001年6月にロキシーを再結成して世界ツアーに出たのを契機にいきなり現役感が蘇ったのか、翌02年4月には8年ぶりのオリジナル・ソロ新作『フランティック』をリリース。頓挫したデイヴ・スチュワート(←exユーリズミックスの方ね)プロデュースの『アルファヴィル』セッションから4曲発掘するわ、レディオヘッドのジョニー・グリーンウッドからイーノまで参加するわ、なかなかの〈枯山水ロック〉を聴かせてくれた。にしてもなぜ、急に元気になったのだろう。

やはりロキシー再結成の魔力かしら――そうとも言えなくはないが、厳密には違う。

ロキシー再結成ツアーの黒髪美女ダンサー(35歳年下)との交際を始めると、03年には『フランティック』のソロ・ツアーにも帯同させたあげく、21年連れ添ったアヴァロン妻と離婚しちゃうほど、彼は盛り上がったのだ。回春剤は、そのケイティ・ターナー嬢との〈被略奪〉恋だったかぁ。

で03年→05年→06年と再結成ロキシーの短期ツアーを重ね、07年3月に唐突に全曲ボブ・ディランのカヴァー集『ディラネスク』を発表して〈超〉大人の渋さを演出したかと思ったら、翌08年には黒髪ケイティと別れて今度は当時20歳の英国人モデル、リリー・コールと付き合ってしまう。もしかしてディランは小道具だったのか?

しかもこの女子、後にジュード・ロウやコリン・ファレルの彼女になってるし、それ以前にフェリーとの2ショット写真はもはや淫行状態だし。

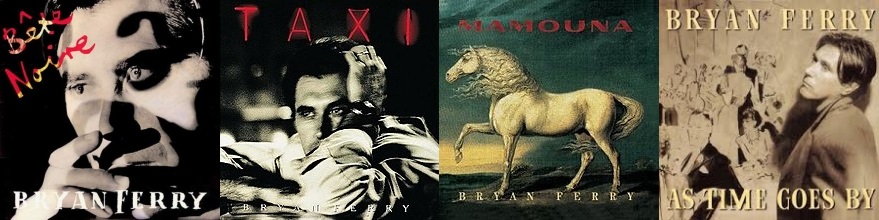

そして2010年10月、満を持して登場した8年半ぶりの新作『オリンピア』に触れた瞬間に、フェリー歴36年(当時)の私はぴーんときた。

ジャケには久々に獲れたて旬の美女が大フィーチュアされ、プライマルのマニやレッチリのフリーやレディオヘッドのジョニー・グリーンウッドやシザー・シスターズやグルーヴ・アルマダといった息子世代から、マンザネラ&マッケイ&イーノのロキシー組から、旧知のマーカス・ミラーにデイヴ・ギルモアにナイル・ロジャースにデイヴ・スチュワートにロビン・トロワーにクリス・スペディングらが、顔を揃えていた。

この無駄に豪華な感じに、誰もが〈『アヴァロン』再び〉を確信した。加えて私は、〈もしかしたら再婚を確信して浮かれまくるフェリーの図〉を思い浮かべていた。久々の公私混同癖復活だ、と。最初は『サイレン』~『アヴァロン』流れで「すわケイト・モスをゲトしたかぁぁぁぁ!」と心筋が梗塞しかけたが、実際は09年から元PR会社エグゼクティヴのアマンダ・シェパード嬢(37歳年下)と熱烈交際中、であった。

結局2012年にやはりめでたく再婚するのだけど、新妻は次男アイザック・フェリーの元カノだったりするから、偶然とはいえ〈恋愛の仙人〉の業はやっぱり深いとつくづく思い知った次第だ。

ちなみに《Olympia》を〈オリンピア〉と英語読みすると、無類の五輪好き揃いである日本人にとっては〈古代ギリシャのオリンピック発祥の地〉に他ならない。一方〈オランピア〉と仏語読みすれば、マネの代表作にして近代絵画における代表的裸婦像となる。おお、たしかにジャケのケイト・モスがマネっぽい構図だし、と同時に五輪のポスターっぽくもあるぞ。高潔で。

ところがマネがこの絵を描いた19世紀半ばのフランスで〈オランピア〉とは、娼婦の通称だったりする。そして『椿姫』に登場する恋敵の名前でもある。つまり――うわぁ、いくらでも深読みできるぞ妄想できるぞ。でもしない。

だって私は『アヴァロン』で懲りたのだ。

フェリー いや、マネの原画をアルバム・カヴァーで再現したかったものだからね。すると被写体はケイトしかいないだろ?(←遠い目)。

市川 ですよねー(←棒読み)。

懲りてない自分が憎い。いつまでも枯れないフェリーさんは偉い。

気がつけば、ブライアン・フェリー論におもいきり偏ってしまった。今回の主役のロキシー・ミュージックに話を戻す。

感性一発の巨大〈ポップ・アート〉として、まさに当時のカウンター・カルチャーの全て――音楽のみならずアートや映画、ファッションや風俗や文学を積極的に取り込んだ、まさに〈怖いもの知らずの素人〉体質によるアヴァンギャルド・ポップ性が、初期ロキシー・ミュージックの斬新なバンド・ペルソナだった。

T・レックスやデヴィッド・ボウイといったグラム・ロック勢が早々と行き詰まるのを尻目に、決して最大公約数ではない屈折した〈大衆性〉を正直に追求したロキシーは、各メンバーとバンドの音楽的充実に正比例して、飛び道具的な実験性を自ら切り捨てていく。その過程でソフィスティケイトされスマートにはなっていくものの、まさに《ロキシー・ミュージック・スタイル》としか呼ぶしかない、スタイリッシュなのにポップな英国モダーン・ミュージックを完成させていった。

例えば“恋はドラッグ”の極端に音数の少ない16ビートは、〈ロックとディスコ・サウンドの融合形〉として画期的で、個人的にはボウイの“フェイム”と並ぶ二大金字塔だと思っている。例えば『マニフェスト』で聴かれるキッチュで野心的なサウンドは〈大人のパンク/ニューウェイヴ〉そのもので、元祖のポテンシャルを魅せつけたし。

また、フェリー独特の〈アンチ腹式呼吸〉歌唱法が、ボウイと共にデヴィッド・シルヴィアンやサイモン・ル・ボン、マーク・アーモンド、マーティン・フライ(ABC)、トニー・ハドリー(スパンダー・バレエ)、イアン・マカロック(エコバニ)、ピーター・マーフィー(バウハウス)ら数多くの次世代の連中に多大な影響を遺したのも、歴然とした事実なのだ。

その一方で、旺盛なソロ活動により〈音楽の質と完成度の向上〉こそが次の目的と考えるようになったフェリーは、本体のロキシーにも優秀なスタジオ・ミュージシャンたちを大量に起用(←いわゆるスティーリー・ダン方式か)した結果、『アヴァロン』という不朽の名作を完成させる。

とびきり優秀な〈黒人音楽のしなやかさの欧州人的解釈〉は、素敵すぎた。

するとその後は音楽性のさらなる質的向上を目指すしかなく、ロキシーの枠組みすらその必然性の無さから発展解消されることとなる。

しかしひたすら、〈恋する想い〉という情緒性を音楽的に表現するためには手段を選ばなかったロキシー・ミュージックは、やはり稀代の〈偉大なる恋愛スタイル〉として、その心地よさはいまなお光り輝いているのだ。

というわけでそんな彼らの45年前の原点である1stアルバム『ロキシー・ミュージック』を、今回リリースの素敵なBOXを素材に新解釈しようと思ってたのに、フェリーさんの恋愛与太話でいっぱいいっぱいになってしまった。

なので完結篇を待て。ちょっとだけ。

この原稿を書いてたら、恥ずかしいことを想い出した。

73年3月発表の2ndアルバム『フォー・ユア・プレジャー』のカヴァーを見事なヒップラインで飾った、アマンダ・リア嬢。ボウイ当時のシングル“愛の悲しみ”のPVにも、たしか出演してたはずだ。その彼女、なんと75年にはボウイにそそのかされた上に、アンディ・ウォーホル推しで歌手デビューを果たし、特にシングル“クイーン・オブ・チャイナタウン”は日本を含む英米以外の国(失笑)でそこそこヒットしたのである。当時の日本語表記はアマンダ・【レ】アだが、あの〈C級ディスコ歌手〉感はいま思えば相当マニアックなシロモノだった。

だから欲しくなかったのに「ロキシー絡みだから」と、まだ中学生の私はなけなしの金で1stアルバム『アイ・アム・フォトグラフ』を買ってがっくりしたのだ。当時の邦題は思い出せないが、すごいなこの頭悪いタイトル。

で当時まことしやかにアナウンスされていたのが、〈アマンダ・リア=性転換美女〉の噂。雑誌でもラジオでもレコード会社の広告でも触れられていたのだから、日本中の地方在住一般ロック・ユーザーは信じちゃうだろうよ。というか評論家も業界関係者も皆、真に受けてたのだ。結局、ボウイの悪ふざけがデマの発信源だったのだけど。

私も一度だけライナーの原稿で事実誤認したまま書いちゃったよ、4枚組BOXセットの『THE THRILL OF IT ALL』で。あー恥ずかし。

そういえば『カントリー・ライフ』のドイツ美女二人の右側――黒のスケパンイチの彼女も当時、性転換美女と言われていた。単に肩幅があってデカいだけじゃん。

昔の洋楽シーンは、マジで都市伝説だらけだったのである。

ああ。

第一回「ジョン・ウェットンはなぜ<いいひと>だったのか?」はコチラ!

第ニ回 「尼崎に<あしたのイエス>を見た、か? ~2017・4・21イエス・フィーチュアリング・ジョン・アンダーソン、トレヴァー・ラビン、リック・ウェイクマン(苦笑)@あましんアルカイックホールのライヴ評みたいなもの」はコチラ!

第三回「ロバート・フリップ卿の“英雄夢語り”」はコチラ!

第四回「第四回 これは我々が本当に望んだロジャー・ウォーターズなのか? -二つのピンク・フロイド、その後【前篇】-」はコチラ!

第五回「ギルモアくんとマンザネラちゃん -二つのピンク・フロイド、その後【後篇】ー」はコチラ!

第六回「お箸で食べるイタリアン・プログレ ―24年前に邂逅していた(らしい)バンコにごめんなさい」はコチラ!

第七回「誰も知らない〈1987年のロジャー・ウォーターズ〉 ーーこのときライヴ・アルバムをリリースしていればなぁぁぁ」はコチラ!

第八回「瓢箪からジャッコ -『ライヴ・イン・ウィーン』と『LIVE IN CHICAGO』から見えた〈キング・クリムゾンの新風景〉」はコチラ!

第九回「坂上忍になれなかったフィル・コリンズ。」はコチラ!

第十回「禊(みそぎ)のロバート・フリップ ーー噂の27枚組BOX『セイラーズ・テール 1970-1972』の正しい聴き方」はコチラ!

ROXY MUSICの在庫

-

-

-

ROXY MUSIC / FOR YOUR PLEASURE

73年作の2nd、イーノ在籍最後の作品、アヴァンギャルドにぶっ飛んでいて、かつ洗練されたデカダン・ポップ傑作!

ブライアン・イーノ在籍時最後の作品となる73年の2nd。前半と後半でプロデューサーが変わっていて、次作も手がけるクリス・トーマスがプロデュースした前半は、1stの延長線上のアヴァンギャルドかつポップな作風、初期ジェネシスも手がけたジョン・アンソニーがプロデュースした後半は、怪しくもアーティスティックな作風が特徴です。オープニングの「Do The Srand」から相変わらずにエキセントリック!シャープなリズムを軸に、フィル・マンザネラが鋭角なフレーズで切り刻み、アンディ・マッケイがサックスをぶつけ、イーノのシンセがおもちゃ箱をひっくり返したようなポップさを加えます。ブライアン・フェリーのきわものヴィヴラード・ヴォーカルもキレをましています。一転してダークに後半の幕を開けるのは、ビニール人形を愛する男を歌う「In Every Dream Home A Heartache」。エコーするイーノのシンセサイザーに揺れるようなアンディ・マッケイのサックスとフィル・マンザネラのギターが絡み、そこにブライアン・フェリーが淡々と言葉をのせて妖しい空間を作り出します。「狂気」に満ちたうねるようなギターソロも圧巻。各音とそのぶつかり合いはぶっ飛んでいるのに、全体としては洗練させて聴かせるのがこのグループの恐るべきところで、アヴァンギャルドかつポップな初期ロキシーの魅力が詰まった名作!

-

ROXY MUSIC / STRANDED

「ノン・ミュージシャン」イーノに代わり「バカテク・ミュージシャン」エディ・ジョブソンが加入して制作された73年作3rd

有名な「ひとつのバンドにふたりのノン・ミュージシャンはいらない」とのフェリーのセリフで脱退に至ったブライアン・イーノに代わり、ヴァイオリン、キーボードで元カーヴド・エアのエディ・ジョブソンが参加した73年作サード・アルバム。相変わらず癖のあるフェリーのヴォーカルは健在だが、前2作のグラム・ロック的な派手さは抑えめで6曲目「ヨーロッパ哀歌」のように朗々と歌い上げる曲も。本作からは1曲目「ストリート・ライフ」が全英で9位を獲得。本アルバムは初の全英1位となり、ロック界でのロキシーのプレゼンスを確立させた。

-

プラケース仕様、HDCD、デジタル・リマスター

盤質:傷あり

状態:良好

軽微な汚れあり

-

-

ROXY MUSIC / SIREN

75年リリースの5th

ブライアン・フェリーの当時の恋人でトップ・モデルのジェリー・ホールが女神に扮するジャケットも話題となった5作目は、活動休止に伴う前半期最後のスタジオ・アルバム。バンドのスタイルが確立したことによる成熟と同時に、ターニング・ポイントを迎えた彼らが放つ充実作。全英チャート2位を記録したヒット曲「恋はドラッグ」収録。75年作。

-

-

-

-

ROXY MUSIC / AVALON

洗練の極致に到達した82年発表の代表作

-

超希少!!SACD~SHM仕様~(※SACDプレーヤー専用ディスクです。通常のCDプレーヤーでは再生することはできません。)、DSDリマスタリング、復刻巻帯付き、内袋付仕様、定価3910+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

-

-

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!