【カケレコンピ】ダブル・キーボードで聴かせるプログレの名曲!

2023年8月29日 | カテゴリー:世界のロック探求ナビ

カケレコ・ユーザーの皆さん、こんにちは!

カケレコの豊富な新品・中古在庫から、お題にフィットする楽曲でコンピレーション・アルバムを作ってしまおうという、

名付けて「カケレコンピレーション」!

ルールはとっても単純。

記事公開の時点で、新品もしくは中古盤がストックしてある作品から選ぶこと。

ただし、常に在庫があるとは限りませんので、気になった作品はお早めに手に入れてくださいね。

というわけで記念すべき第1弾は、「ダブル・キーボードで聴かせるプログレの名曲」でカケレコンピ!

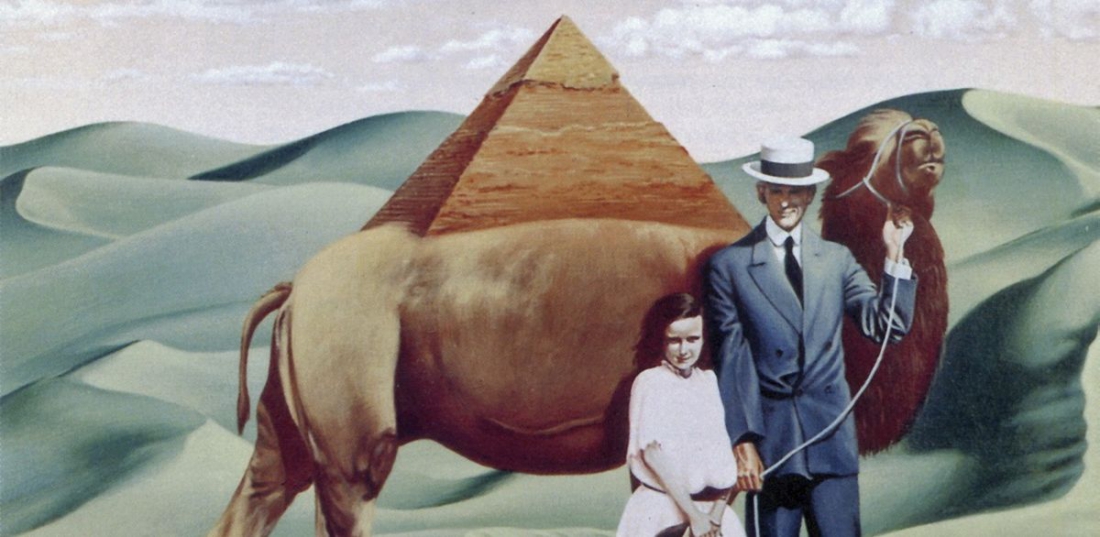

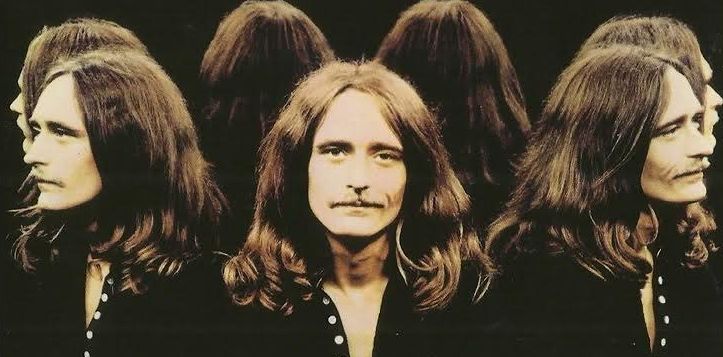

Track 1 : BANCO DEL MUTUO SOCCORSO / Traccia (1972年作『Banco Del Mutuo Soccorso』収録)

記念すべきカケレコンピ第1弾の1曲目は、イタリアン・プログレの代表格、BANCO DEL MUTUO SOCCORSOの「Traccia」です!

ダブル・キーボード編成の魅力を端的にお伝えするには、もってこいの楽曲ではないでしょうか?

Vittorio Nocenzi(オルガン)とGianni Nocenzi(ピアノ)の兄弟による息の合ったシンフォニック・サウンドを、是非お聴きください。

【関連記事】

【ユーロロック周遊日記】イタリアン・プログレの雄BANCOの72年デビュー作『BANCO DEL MUTUO SOCCORSO』

一日一枚ユーロロックの名盤をピックアップしてご紹介する「ユーロロック周遊日記」。

本日は、P.F.M.と並びイタリアン・ロックを代表する名バンドBANCOの記念すべきデビュー作『BANCO DEL MUTUO SOCCORSO』をピックアップいたしましょう。

【関連記事】

「どうしてプログレを好きになってしまったんだろう@カケハシ」 第六回 お箸で食べるイタリアン・プログレ ―24年前に邂逅していた(らしい)バンコにごめんなさい 文・市川哲史

昨年末、話題のプログレ本『どうしてプログレを好きになってしまったんだろう』を出版した、あの市川哲史氏がカケレコでコラムを執筆!その名も「どうしてプログレを好きになってしまったんだろう@カケハシ」!!

Track 2 : BIGLIETTO PER L’INFERNO / Confessione (1974年作『Biglietto Per L’Inferno』収録)

2曲目もイタリアから、BIGLIETTO PER L’INFERNOの「Confessione」です!

ヘヴィー・プログレとして有名なグループですが、実はダブル・キーボード・グループだったんです。

ラウドなエレキ・ギターに張り合うダブル・キーボード・サウンドがカッコいい!

【関連記事】

【ユーロロック周遊日記】イタリアン・ヘヴィ・シンフォの代表的名作BIGLIETTO PER L’INFERNOの74年デビュー作『BIGLIETTO PER L’INFERNO』

一日一枚ユーロロックの名盤をピックアップしてご紹介する「ユーロロック周遊日記」。本日は、OSANNA、MUSEO、SEMIRAMISらと並ぶ70’sイタリアン・ヘヴィ・シンフォの名作BIGLIETTO PER L’INFERNOによる74年デビュー作『BIGLIETTO PER L’INFERNO』をピックアップいたしましょう。

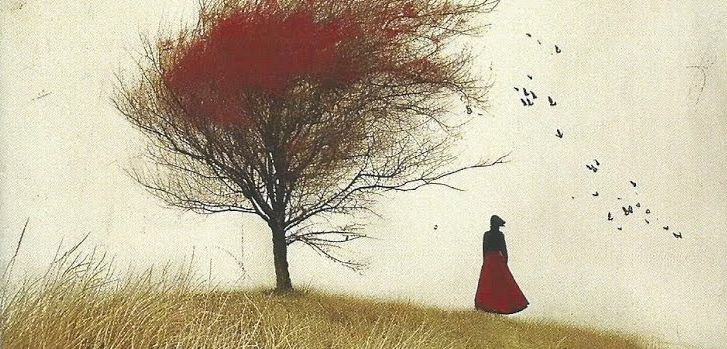

Track 3 : EPIDAURUS / Silas Marner (1977年作『Earthly Paradise』収録)

3曲目はドイツから、EPIDAURUSの「Silas Marner」をお聴きください!

EPIDAURUSは、ダブル・メロトロン・グループとして有名ですが、つまりはダブル・キーボード・グループです。

しかも彼らはギターレス編成で、キーボーディストのひとりがアコースティック・ギターを兼任。

オルガン、メロトロン、アナログ・シンセなどによって編み上げられるシンフォニック・ロックは、自主制作とは思えないクオリティー!

【関連記事】

EPIDAURUS『EATHLY PARADISE』 – ユーロ・ロック周遊日記 –

いにしえのジャーマン・シンフォニック・ロック名盤、EPIDAURUSの『EATHLY PARADISE』をピックアップ!

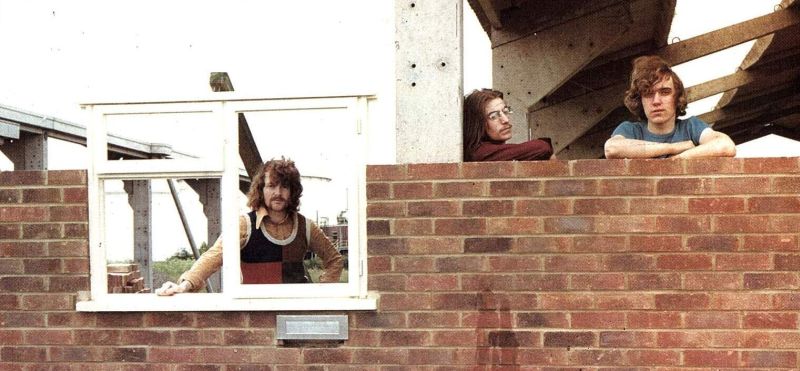

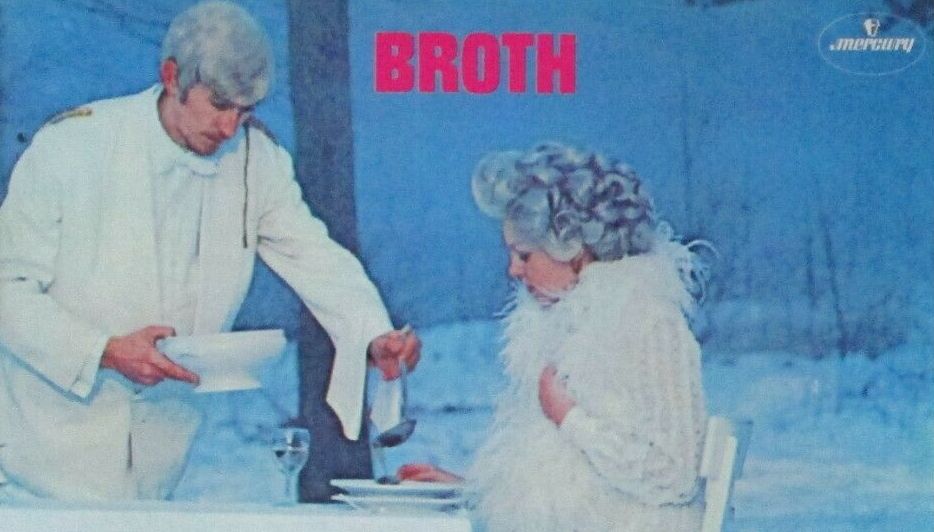

Track 4 : GREENSLADE / Pilgrims Progress (1974年作『Bedside Manners Are Extra』収録)

4曲目はブリティッシュ・プログレから、GREENSLADEの「Pilgrims Progress」です!

COLOSSEUMのキーボーディストDave Greensladeと、SAMURAIのキーボーディストDave Lawsonのダブル・キーボードですね。

GREENSLADEもEPIDAURUSと同じで、ギターレスのグループ。

メロトロンとエレクトリック・ピアノを弾いているのがDave Greenslade、オルガンやアナログ・シンセサイザーを弾いているのがDave Lawsonです。

【関連記事】

「メロトロン溢れるプログレ(英国編)」~『カケレコのロック探求日誌』一週間一気読み!~

寒い季節でも体が温まってしまいそうな、分厚いメロトロンの音色をフィーチャーした作品をご紹介してまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第56回 極私的・キーボード・ロック再考試案 ~ 英国オルガンの音色に魅せられ続けて・・・名曲探訪④・マニアック名盤編A 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!今回も氏が選ぶ英国キーボード・ロックの名曲を、グループの来歴と共にご紹介。カケレコ・ユーザー御用達グループ多数でお送りします☆

Track 5 : STERN COMBO MEISSEN / Die Flucht (1978年作『Weisses Gold』収録)

5曲目はドイツ、しかも旧東ドイツのバンドですね、STERN COMBO MEISSENの「Die Flucht」を聴いてみましょう!

STERN COMBO MEISSENは、ダブル・キーボードな上にドラマーも2人いるという、すごい編成のグループ。

錬金術をテーマにした壮大な組曲となった78年の『Weisses Gold』は、何度聴いてもやっぱり名盤!

バンド名を「STERN MEISSEN」と短くした80年作『Reise Zum Mittelpunkt Des Menschen』も、やはりダブル・キーボードがドライブするスペーシーなシンフォニック・ロックで素晴らしいですが、皆さんはどちらがお好みですか?

【関連記事】

ジャーマン・シンフォニック・ロック特集 – プロテスタントの敬虔主義が息づくドイツならではのシンフォニック・ロック –

プロテスタントの敬虔主義をベースにして生まれた職人的ストイシズムと人間の感情にフォーカスしたロマン主義が息づくドイツで生まれた、器楽的に繊細でいてファンタスティックなリリシズムに溢れたジャーマン・シンフォニック・ロックを特集!

Track 6 : ET CETERA / Tandem (1976年作『Et Cetera』収録)

6曲目はカナダのケベック圏から、GENTLE GIANTフォロワーとして著名なET CETERAの「Tandem」です!

本家GENTLE GIANTはマルチ・プレイヤー揃いの超絶技巧集団でしたが、ET CETERAもキーボーディストDenis Chartrandがフルートやサックス、ヴィブラフォンまでプレイします。

そして、もうひとりのキーボーディストMarie Bernard Pageが、オンド・マルトノ (Ondes Martenot)という珍しい電気楽器を弾いています。

オンド・マルトノはフランスの楽器で、見た目は鍵盤楽器ですが鍵盤の手前に「リボン」というワイヤーがあり、鍵盤と使い分けて演奏します。

この曲では、オンド・マルトノの音色が終盤あたりから聴こえてきますよ!

【関連記事】

GENTLE GIANT『IN A GLASS HOUSE』から出発、変拍子で疾走するGG彷彿の各国テクニカル・プログレを探求!

英国が誇る超絶技巧集団GENTLE GIANTを起点にして、変拍子たっぷりの各国テクニカル・プログレを探求!

Track 7 : TERPANDRE / Anne-Michaele (1980年作『Terpandre』収録)

先ほどドイツのダブル・メロトロン・グループEPIDAURUSをご紹介しましたが、フランスのダブル・メロトロン・グループもお忘れなく!

7曲目は、TERPANDREの「Anne-Michaele」をどうぞ!

アコースティック・ピアノを重心に、クラシカルに折り重なるメロトロンのフルートやストリングスがロマンティックですね。

実はTERPANDREもEPIDAURUSと同じで、自主制作で本作をリリースしたそうですが、素晴らしい完成度です。

Track 8 : BLUE MOTION / Stonehenge (1980年作『Blue Motion』収録)

Patrick Morazを輩出したスイスからは、BLUE MOTIONがベースレスのダブル・キーボード編成!

CIRCUSのドラマーFritz HauzerとキーボーディストStephan Ammannが、キーボーディストStephan Ammannと共に結成したトリオです。

ベースがいないって、なかなかすごいですよね。

しかも、本作はたった2日間でレコーディングしたというから驚きです!

【関連記事】

【CIRCUS国内紙ジャケ化記念!】叙情美と技巧性を併せ持ったスイス・プログレを探求!

フランス・ドイツ・イタリアという大国に囲まれつつ独自の規律を貫いてきた、永世中立国スイスのプログレを一挙ご紹介!

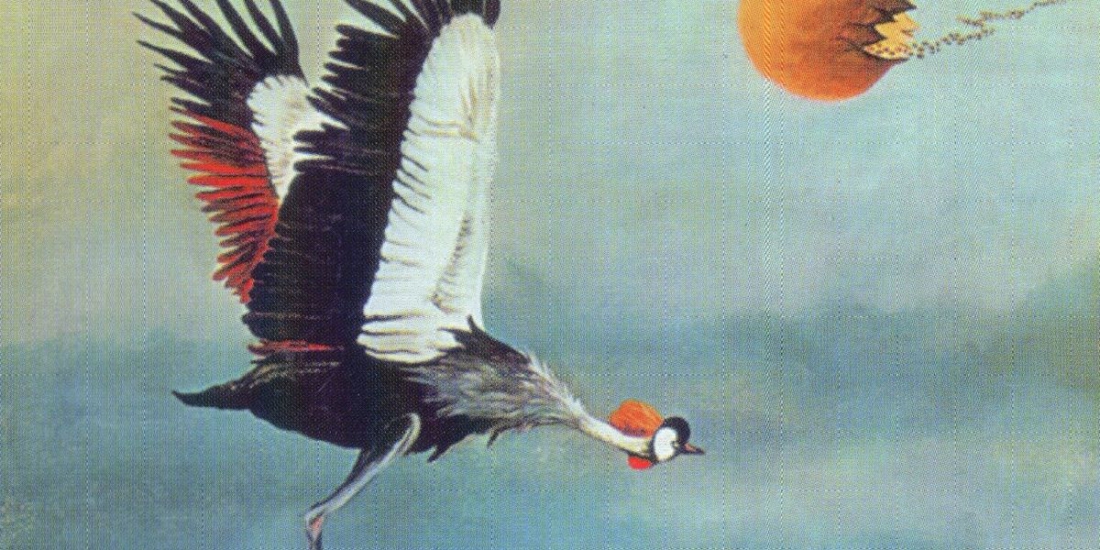

Track 9 : IL VOLO / La Canzone Del Nostro Tempo (1974年作『Il Volo』収録)

再びイタリアに戻り、9曲目はIL VOLOの「La Canzone Del Nostro Tempo」をどうぞ!

IL VOLOは、FORMULA TREのキーボーディストGabriele LorenziとギタリストAlberto Radiusが新たに結成したバンドです。

Gabriele Lorenziはオルガンやストリングス・キーボード、モーグ・シンセサイザーなどを担当し、もうひとりのキーボーディストVince

Temperaはフェンダー・ローズ(エレクトリック・ピアノ)やクラヴィネットなどをプレイしているようです。

ダブル・キーボード・グループは、こういった役割分担も、とっても大事なはず。

テクニカルなエレクトリック・ピアノに加えてストリングス・キーボードのロング・トーンが空間を埋めていくアプローチは、ダブル・キーボードならではですね!

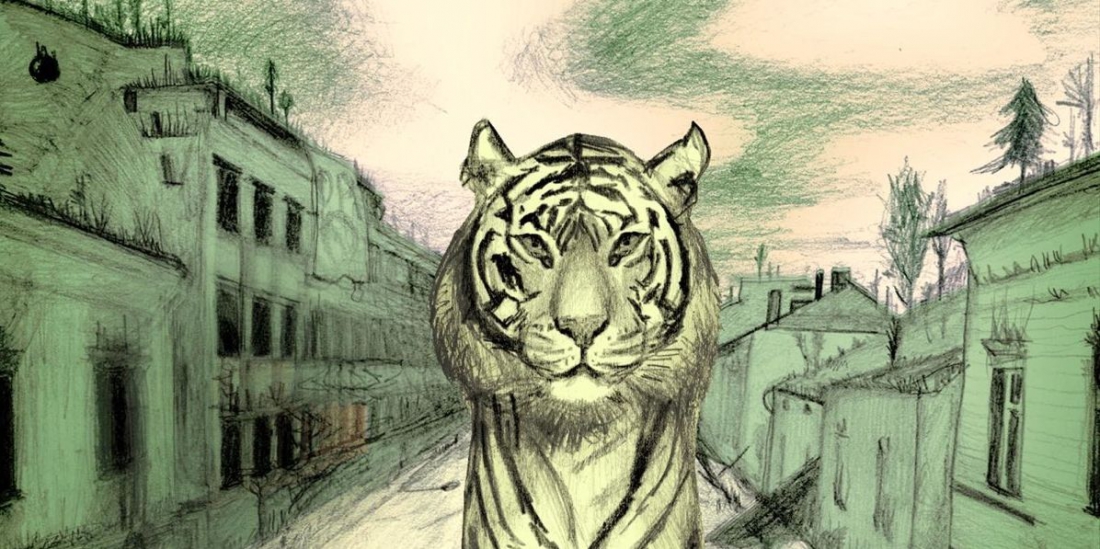

Track 10 : LATTE E MIELE / Opera 21 (1976年作『Aquile E Scoiattoli』収録)

ラストはやはりイタリアから、LATTE E MIELEの「Opera 21」に締めてもらいましょう!

LATTE E MIELEといえば72年の『Passo Secundum Mattheum』と73年の『Papillon』が有名ですが、そちらはキーボード・トリオ編成。

76年の3rdアルバム『Aquile E Scoiattoli』ではドラマー以外のメンバーが入れ替えられ、ダブル・キーボード編成に生まれ変わっています。

ストリングス・キーボードを弾き倒すテクニカルなシンフォニック・ロックが、とっても華やか!

【関連記事】

LE ORMEファンに聴いて欲しいイタリアン・キーボード・シンフォ名作選!

LE ORMEが気に入った方にさらに聴き進めてみてほしいイタリアン・キーボード・シンフォを、選りすぐってご紹介☆

いかがでしたか?

プログレッシヴ・ロックでは一般的にアルバム単位での評価が多くなりますが、「カケレコンピ」ではテーマに基づく1曲に絞ってご紹介します。

今回は「ダブル・キーボードで聴かせるプログレの名曲」を聴いていきましたが、上でご紹介したアーティスト以外にも、イギリスのRARE BIRD、イタリアのLOCANDA DELLE FATE、同じくイタリアのIL BARICENTRO、スウェーデンのATLAS、アルゼンチンのPABLO EL ENTERRADOR、オーストラリアのALEPH、アメリカのHAPPY THE MANなどなど、素晴らしいダブル・キーボード・グループたちを発見しました。

皆さんも是非、こういった楽器編成に着目してプログレ作品を聴いてみてください。

もしかしたら、新たな発見や素晴らしい作品との出合いがあるかもしれませんよ!

さて、「カケレコンピ」にはボーナス・トラックも付いています!

Bonus Track : KOTEBEL / Post Ignem (2017年作『Cosmology (宇宙論)』収録)

スペインの新鋭ダブル・キーボード・グループ、KOTEBELの「Post Ignem」です!

新鋭のプログレ・バンドにも、ダブル・キーボードという個性は脈々と受け継がれているんですね。

1曲目でご紹介したBANCO DEL MUTUO SOCCORSOはダブル・キーボードの兄弟でしたが、KOTEBELのキーボーディストCarlos Plaza VegasとAdriana Plaza Engelkeは父娘!

彼らの2017年作『宇宙論』は、カケレコ・レーベルから国内盤もリリースされていますので、是非チェックしてみてください!

それでは、また次回の「カケレコンピレーション」でお会いしましょう!

【関連記事】

カケレコスタッフの日々是ロック:クラシカルで技巧的な各国プログレ作品を探求!

最近入荷したCD、売れ筋CDの中からスタッフおすすめの作品をピックアップするコーナー「日々是ロック」。カケレコが厳選して入荷している世界のロック/プログレの新品CDを通して、魅惑の音楽探求をお楽しみください☆

関連カテゴリー

関連CD在庫

-

GREENSLADE / BEDSIDE MANNERS ARE EXTRA

緩急自在のツイン・キーボードを特徴とする英国叙情溢れるプログレ・グループ、73年作2nd

COLOSSEUMのDave Greenslade、Tony Reeves、KING CRIMSONのAndrew McCulloch、SAMURAIのDave Lawsonというテクニシャンが集結し、ギターレスのダブル・キーボードの強みを生かしたプログレッシブ・ロックを聴かせたイギリスのグループの73年2nd。前作と布陣を同じくして製作された彼らの最高傑作と名高い本作は、前作からさらにダブル・キーボードのアプローチが洗練され、ピアノ、オルガン、アナログ・シンセサイザー、メロトロンが多彩な表情を見せる名盤です。メロディーに溢れるポップ・テイストにも磨きがかかり、デビュー作から一貫する英国然とした質感も健在。よりスケールアップした名演で迫る傑作となっています。

-

KOTEBEL / COSMOLOGY

現スペイン随一のシンフォニック・ロック・グループ17年作7th、緻密に構築された楽曲と完璧にコントロールされた演奏で隙なく聴かせる、知性と熱情を合わせ持った傑作!

現スペイン随一と言える名シンフォニック・ロック・バンドによる7作目となる17年作。前12年作『CONCERTO FOR PIANO AND ELECTRIC ENSEMBLE』は世界的な音楽アワード「INDEPENDENT MUSIC AWARDS」を受賞するなどバンドにとって転機となった作品でしたが、5年ぶりとなった今作も前作に匹敵する緻密にして壮大な音世界が待っています。クラシックの確かな素養を背景に持つテクニカルかつ端正な音運びに軽やかなジャズ風のタッチも織り交ぜたしなやかなピアノがまずもって絶品!前作でもサウンドの要を担った女性ピアニストAdriana Plazaの技巧が光ります。そこにスペインらしさを感じさせるエキゾチックな旋律を奏でるフルートと熱くエモーショナルなギターが絡み合って構築されていくサウンドは、初期BANCOを彷彿させる重みとロマンティックさが漂う風格溢れるもの。ここぞという場面で噴き出すアグレッシブなオルガンやメロトロンのプレイにも痺れるし、変拍子満載ながらも抜群の安定感を誇るリズム・セクションも素晴らしい。30分超の組曲をはじめどの曲も細部まで緻密に構築された楽曲と完璧にコントロールされたアンサンブルで隙なく聴かせますが、時にはラテン気質の熱情がたぎる劇的な展開も待っていて、その静的なパートと動的なパートを絶妙に組み合わせたサウンドが大変に魅力的です。今作も期待を裏切らない傑作!

-

BANCO(BANCO DEL MUTUO SOCCORSO) / BANCO DEL MUTUO SOCCORSO

PFMと共にイタリアン・ロックを象徴するグループ、記念すべき72年1st

Vittorio Nocenzi、Gianni Nocenziを中心に結成され、Francesco Di Giacomoの迫力のある歌声とツイン・キーボードのアンサンブルを個性にイタリアを代表するプログレッシブ・ロックグループへと飛躍。シーンに衝撃を与えP.F.M.に続いて世界デビューを果たしたバンドの72年デビュー作。その内容はオルガンやピアノを中心としたクラシカル且つダイナミックなロック・アンサンブルと、表情豊かなカンツォーネが雑妙に交じり合ったプログレッシブ・ロックであり、イタリア然としたエネルギッシュなサウンドが素晴らしい1枚。デビュー作らしいハードさと勢いを持った傑作です。

-

EPIDAURUS / EARTHLY PARADISE

ドイツ産ツイン・キーボードのグループ、叙情派ジャーマン・シンフォの名作、77年リリース

76年に結成されたジャーマン・シンフォニック・ロック・バンド、77年にわずか数百枚のプレスで自主制作された唯一作(94年に再結成作をリリース)。ギターレスのツイン・キーボード編成で、全編に渡って鳴り響くメロトロンをはじめ、ハモンド・オルガンやムーグなど、ヴィンテージ・キーボードがこれでもかとフィーチャーされています。格調高いクラシカルなピアノ、たゆたうリリカルなフルート、アタック感の強いベース、ふくよかでいてキレのあるドラムも印象的。各楽器の音色はどこか霧の向こうから聴こえてくるようで、ジェネシスを奥ゆかしくしたような、そんないかにもジャーマン・シンフォと言える幻想性に溢れています。そして、何と言っても特筆なのが、初期ルネッサンスのジェーン・レルフを彷彿させるようなクリアなハイトーンの女性ヴォーカル!アンサンブルの「奥ゆかしさ」は、女性ヴォーカルによりさらに幻想度を増し、神秘的とすら言えるでしょう。旧アルバムA面とB面でドラマーが異なり、シンフォニックなA面から一転、B面ではジャズ・ロック的な切れ味鋭いドラムとともに、夢想性はそのままに、フュージョンばりのテクニカルなアンサンブルも織り交ぜつつ、シャープに畳み掛けていきます。ラスト曲は、無機的でミニマルなシンセ・シーケンスも飛び出し、メロトロンとともに、観念的に鳴り響くシンフォニック・サウンドはこれまたドイツならでは。自主制作とは思えないテクニックと完成度を誇るジャーマン・シンフォ屈指の名作です。

-

IL VOLO / IL VOLO

イタリアン・ロック界きってのスーパーグループ、74年1st、歌心溢れるジャズ・ロックの傑作!

イタリアを代表するプログレッシブ・ロックバンドFORMULA TREのAlberto RadiusとGabriele Lorenziを中心に、現在もシーンで活躍するスタジオ・ミュージシャンを加え結成されたグループの74年デビュー作。その内容は、イタリア叙情を感じさせる絶品なメロディーを持ちながらもツイン・ギター、ツイン・キーボード編成で迫るテクニカルなプログレッシブ・ロックであり、荒々しいヘヴィー・プログレッシブな音像と、ジャズ・フュージョンの滑らかなサウンド、そしてイタリア然としたフォークタッチを絶妙なバランスでブレンドした名盤です。イタリアン・ロックのボーカル曲としても、プログレッシブ・ロックとしても一級品の傑作。

-

ET CETERA / ET CETERA

ケベック出身、GGタイプのテクニカル・シンフォ、76年唯一作

カナダはケベック出身のシンフォニック・ロックグループによる76年唯一作。ケベックを代表するグループの1つでありGENTLE GIANT系名盤としても有名な本作は、フランス語の男性、女性ボーカルが彩るシンフォニック・ロックであり、オンド・マルトノといった珍しい楽器が使用されたクールなサウンドが特徴です。フルート、サックス、チェロと言った管弦楽器の使用も非常に巧みであり、純クラシカルなセクションすらあるほどにシンフォニックに盛り上げています。また、ツイン・キーボード編成の音の厚みと色彩感も素晴らしく、ケベックのシンフォニック・ロックを代表する名盤と言えます。

-

紙ジャケット仕様、SHM-CD、オリジナルインサート付き仕様、定価3143+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

盤に曇りあり

-

-

BLUE MOTION / BLUE MOTION

スイスのテクニカル・プログレ・バンドCIRCUSのメンバーが結成したグループ、80年作、ユーロ・キーボード・プログレの名作!

スイスのテクニカル・シンフォ・バンドCIRCUSのドラマー、フリッツ・ハウザー等によって結成され’80年にリリースされたブルー・モーションの唯一作。2人のキーボーディストとドラムスという変則的なトリオ編成で、技巧的でエモーショナルな演奏を繰り広げる名盤。(レーベルインフォより)

-

直輸入盤(帯・解説付仕様)、定価2500+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

帯に折れ・帯ミシン目に沿って若干切れ目あり、若干汚れあり

-

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!