COLUMN THE REFLECTION 第56回 極私的・キーボード・ロック再考試案 ~ 英国オルガンの音色に魅せられ続けて・・・名曲探訪④・マニアック名盤編A 文・後藤秀樹

2022年12月23日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム

タグ:

極私的・キーボード・ロック再考試案

~ 英国オルガンの音色に魅せられ続けて・・・名曲探訪④・マニアック名盤編A

キーボードを導入したバンドというのは数え切れないほどある。ヒットしたものはともかく、人知れず埋もれたままになっているものがそれこそ星の数に例えられるほどになるだろう。特に、プログレで括るならばキーボードを使っていることが必須条件のように言われた時期もあった。

ジャンルの言葉を使うと実に便利で、また共通言語のように広く伝わり、相互理解につながってきたように思う。確かに時代を話題として語るときに言葉は雄弁で便利だ。

とりあえずロックという大枠の中で、聞かれているようでいてじつはそうでもなかったもの、名前は知られているが意外と聞かれていないもの、遅くはないからこれからでももっと知られてほしいと思うものをいくつか挙げてきた。

何のことはない、自分が好きな曲の中からオルガンがプログレ寄りの存在感を持ち、その歴史にも注目したいもの、そして今でも楽しめると思うものを集めてきただけのことだ。

どんな世界にも先駆者とか牽引者がいるわけで、英国にはキース・エマーソン、リック・ウェイクマンといった名前は外すことが出来ないだろうし、私自身にとっても彼らの存在は無視できない。しかし、広いロックの世界には、もっともっとその面白さを伝えてくれるキーボード・プレイヤーがいるし、アンサンブルとしてキーボードを重視したバンドも多い。

今回は、現在でもキードード・ロックの代表格として選ばれる作品を選んでみた。その後第一線を突っ走ったわけではないものの、今も広く聞き続けている忘れられないものばかりだ。

§16 Fields / A Friend Of Mine + Shy Limbs / Reputation

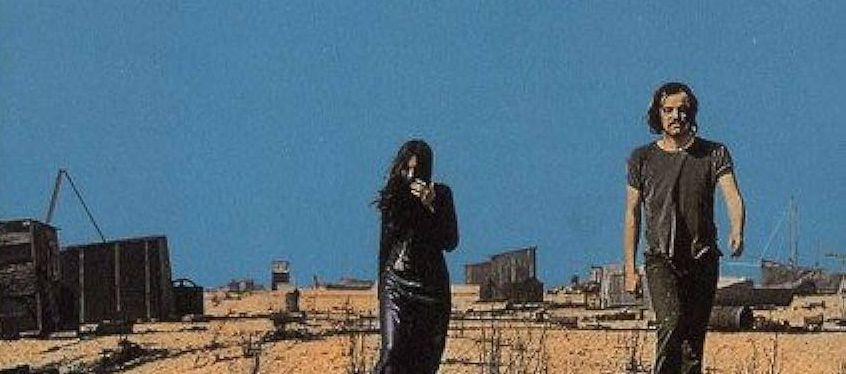

◎画像1 Fields

まずは、キーボードのグラハム・フィールド(Graham Field)、ヴォーカル、ベースのアラン・バリー(Alan Barry)、ドラムスのアンドリュー・マクロック(Andrew McCllouch)からなる71年に結成されたトリオ、フィールズ(Fields)からはじめたい。

彼らの活動期に唯一残されたアルバム『Fields』から「ぼくの友だち(A Friend Of Mine)」を聞いていただこう。

★音源資料A Fields / A Friend Of Mine

キーボードのグラハムは、レア・バード(Rare Bird)での活躍が有名だ。シングル「Sympathy」がヨーロッパで大ヒットし、英国でも70年2月にヒット・チャートの最高位27位を記録している。アルバムはグラハム在籍時に2枚、『Rare Bird』(Charisma’69)、『As Your Mind Flies By』(Charisma’70)。グラハム脱退後にも74年までに3枚のアルバムをPolydorからリリースしている。

国内盤としてはレア・バードの「シンパシー」のシングルは発売されたが、2枚のアルバムは当時リリースされなかった。2枚目の『As Your Mind Flies By』は77年になって日本フォノグラムの「Rock Company Professional Collection」としてようやく出ている。そんな中でフィールズのLPは71年にしっかりと発売されていた。それも驚くことに国内初回盤はポスターこそついていなかったが、オリジナル同様のカンガルー・ジャケット。その後、同番号(ECPL-9)で普通のダブル・ジャケット仕様で再プレスされている。

私は当時、グラハムの存在以上にアンドリュー・マクロックが参加していることが大きな決め手となり国内盤を買った(残念ながら再プレス)。当時、アラン・バリーは知らなかったが、彼もジャイルス兄弟とダウンランズ(Downlands)、そしてグレッグ・レイクとシャイ・リムズ(Shy Limbs)というバンド歴を持っていて、そのキャリアからクリムゾン一派として紹介されていた。

ただ、今となっては、シャイ・リムズは、レイクが抜けた後にバリーが参加し、オリジナル・メンバーだったマクロックと一緒に2枚のシングルを発表していることが明らかになっている。

つまり、シャイ・リムズの残党だったバリーとマクロックがグラハムを迎えて再出発したグループがフィールズだったと考えた方がいいのかもしれない。(もちろん、その間にマクロックがクリムゾンに在籍した時代があったのではあるが)

フィールズの唯一のアルバムは、冒頭の「A Friends Of Mine」や「Over And Over」といった曲から3人のアンサンブルの素晴らしさは伝わってくるが、各所にフォーク系のナンバーやスローなインストもあってバラエティに富んでいる。それも、シャイ・リムズの発展形と考えると理解することが出来るように思えるがどうだろうか。

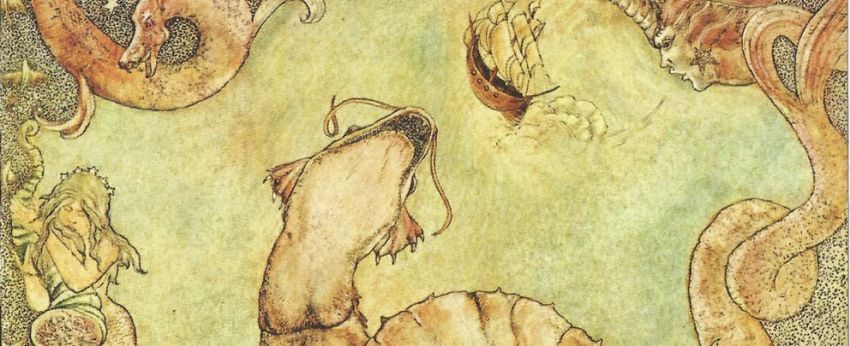

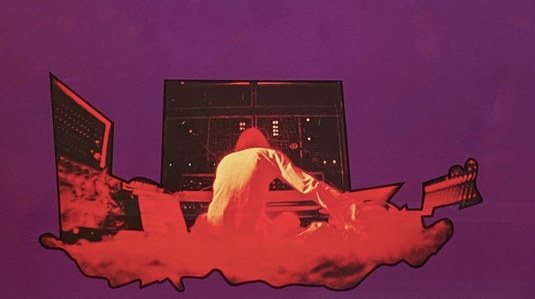

◎画像2 Shy Limbs (German Single) + King Harry

ここでシャイ・リムズが出した69年のシングル「Reputation」①も聞いていただこう。これがまた素晴らしいオルガンに彩られた曲。オルガニストはジョン・ディッカーソン(John Dickerson)。彼もシャイ・リムズのオリジナル・メンバーだったが、77年にEMIからキング・ハリー(King Harry)として『音楽への招待(Divided We Stand)』②というニッチな存在の好アルバムを発表している。彼はシャイ・リムズの前身バンド、ザ・シェイム(The Shame)からグレッグ・レイクと活動し、67年に未発表となる1枚のアルバムを録音、MGMからの1枚のシングルを出していた。

★音源資料B Shy Limbs / Reputation

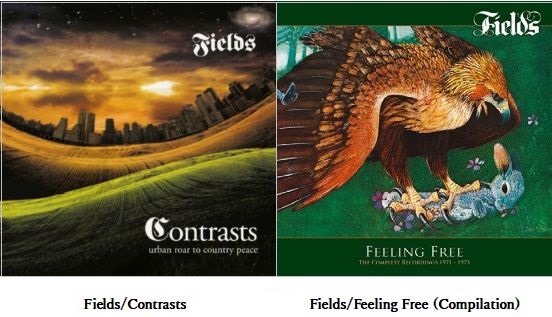

なお、フィールズの未発表だったセカンド・アルバム『Contrasts Urban Roar To Country Peace』が2015年に突如登場し驚かされた。これは1972年に録音されたもので、バリーは抜け、新たにフランク・ファレル(Frank Farrell)が加入していた。さらに、今年(2022年)になって2枚組の『Feeling Free-The Complete Recordings 1971-1973』という新たなボーナス・トラックを含めた総集編CDが出された。

◎画像3 Contrasts Urban Roar To Country Peace+ Feeling Free-The Complete Recordings 1971-1973

§17 Greenslade / Drowning Man + Colosseum / Those About To Die

◎画像4 Greenslade

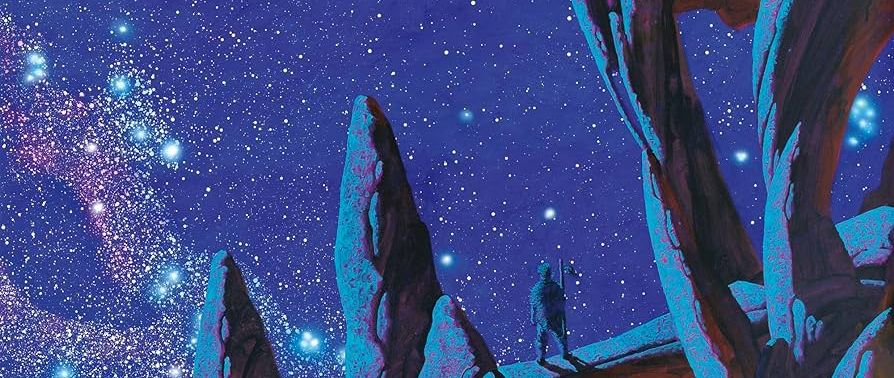

続いてはデイヴ・グリーンスレイド(Dave Greenslade)。自らの名前をバンド名にしたグリーンスレイドのデヴュー作『Greenslade』(73年)から「溺死寸前の男(Drowning Man)」を選んでみた。

彼はコラシアム(Colosseum)を69年から71年のすべてのアルバムに参加、その時点で有名なキーボード・プレイヤーだったわけだが、その後72年にグリーンスレイドとして活動を始め、75年までに4枚のアルバムを発表している。

驚きはそのメンバー構成で、ベースにコラシアム時代からのトニー・リーヴス(Tony Reeves)、ドラムスにはフィールズから移籍したアンドリュー・マクロック(!) が 、そして何ともう一人のキーボード・プレイヤー(!!) としてデイヴ・ローソン (Dave Lawson) (!!!) が含まれていたことだ。

★音源資料C Greenslade / Drowning Man

まずコラシアムは69年発表の1作目『Those Who About To Die Salute You』(Fontana)と続く『バレンタイン組曲(Valentyne Suite)』(Vertigo)の2枚が忘れられない。

私がはじめて彼らの演奏に接したのは、NHKのヤング・ミュージック・ショーのプログラム『Super Show』だった。いきなりコラシアムの「Those About To Die」でスタート。これがすごかった。

最初の認識としては、何といっても評判通りドラムスのジョン・ハイズマンとサックスのディック・へクストール-スミスの存在感が強烈だった。そんな老練と感じられるメンバーの中で若いジェームス・リザーランドのヴォーカルとギターも印象に残った。その後「Those About To Die」をレコードで聞いて、デイヴの強烈なキーボードがすごい迫力で冒頭を彩っていることを再認識した次第。

★音源資料D Colosseum / Those About To Die

私がレコードを通して最初に聞いたのは『バレンタイン組曲』だったが、そちらも一度聞いただけで虜になってしまうほどに魅力的な作品だった。片面すべてを使った組曲としては、イエスの『危機』、EL&Pの『タルカス』、キャラバンの『9フィートのアンダーグラウンド』と並ぶ70年代初頭を代表するオルガン・ロックの名曲・名演奏だと思う。

◎画像5 Colosseum

コラシアムは71年11月に活動を休止。その後、72年後半にデイヴはコラシアムのベーシスト、トニー・リーヴス(Tony Reeves)を伴って新たなバンドを立ち上げた。それが彼自身の名前そのままのグリーンスレイド(Greenslade)だった。彼らの73年のデヴュー盤も大きな話題となり国内盤でも登場した。これは、その発売を楽しみに待った1枚だった。先に書いた通り、参加メンバーに仰天。

アンドリュー・マクロックには当然のこと、大きな期待を持っていたが、もう一人のメンバーが何とキーボード・プレイヤーで、それもデイヴ・ローソンだったことが大きな驚きだった。

彼はウェッブ(Web)の70年の3作目の名作『I Spider』に参加、その後バンド名をサムライ(Samurai)に変え、71年に傑作『Samurai』を発表していたことで大注目のキーボード・プレイヤーだった。(当時、私自身はその名と評判を伝え聞いただけで実際にそれらを耳にするのはもう少し後のことになる。)

デイヴ・グリーンスレイドが自分のバンドにもう一人、キーボードを迎え入れるということはプログレ時代に呼応しているような印象を受けた。当然、単にピアノやオルガンだけでなく、メロトロン、シンセ等新たな楽器を多用することになる。

二人のキーボード・プレイヤーが縦横無尽に演奏しているのだが、74年3作目の『Spyglass Guest』に掲載された詳細なクレジットを見て驚いた。デイヴ・ローソンが作った曲では、ローソンだけがキーボードを弾き、デイヴ・グリーンスレイドは参加していない。4作目『Time & Tide』でも同様。考え方によっては、グリーンスレイドのローソンに対する信頼の表れのようにも受け取れる。

こうしたバンド事情は結構あることも今となっては理解できるのだが、当時は本当に驚いてしまった。

先に紹介したフィールズで名前を挙げたレア・バードも、じつはツイン・キーボード編成だった。デイヴ・カフィネッティ(Dave Kaffenetti)がもう一人のキーボード・プレイヤーで、グラハム・フィールドの脱退後も彼がレア・バードのキーボードを担当し続けていた。

こう見てくると、フィールズとグリーンスレイドには共通した部分が多くとても興味深い。

国内盤レコードとしてのグリーンスレイドはこの73年のファーストが唯一の作品だった。ロジャー・ディーンのジャケットも話題性としてあったのだと思うが、あまり売れなかったのだろう。2枚目以降は国内レコードの発売はなかった。今では世間一般には2枚目の『Bedside Manners Are Extra』がメロトロン名盤として捉えられているが、3作目、4作目もよく出来た作品だと思う。4作目ではベースがマーティン・ブライリー(Martin Briley)に交替している。

◎画像6 Greenslade + Dave Greenslade

デイヴ・グリーンスレイドは76年に『Cactus Choir』にソロ・アルバムを、79年に『The Pentateuch Of The Cosmogony』という絵本のような企画ものの2枚組を出していた。それをきっかけにTV番組の音楽も手がけるようになった。

さらに94年のコラシアムの再結成に参加し、さらには99年からはグリーンスレイドを再始動。活動を続け双方のライヴが幾つもリリースされている。彼の堅実な人柄が見えるような気がする。

§18 Indian Summer / Glimpse

◎画像7 Indian Summer

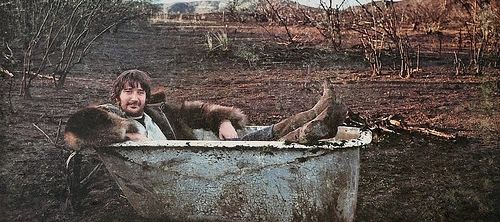

続いては、英国らしい音楽性とバンド・スタイルを持ったインディアン・サマー(Indian Summer)の唯一のアルバムも、オルガン・ロックとして人気の高い作品だ。キーフが手がけた反転写真が印象的で「荒野のサボテンとそれを見上げる犬」というモチーフが、意味ありげで一度見たら忘れられない魅力を持っている。

リード・ヴォーカルとキーボードはボブ・ジャクソン(Bob Jackson)。もう一人の中心メンバーがドラムスのパール・フーパー(Paul Hooper)。ギターのコリン・ウィリアムソン(Colin Williams)もベースのマルコム・ハーカー(Malcolm Harker)もいい雰囲気を持った味のある演奏を聴かせている。

ここでは、「一瞥(Glimpse)」を聞いていただこう。

★音源資料E Indian Summer / Glimpse

インディアン・サマーは、英コヴェントリー出身で隣街のバーミンガムで活動をはじめたが、ほぼ同じ時期にブラック・サバスもデヴューを狙っていたわけだ。互いが意識していたかどうかはわからないがバンド・イメージとしてどちらも「黒」を想起させるという共通項は面白い。

サバスは国内盤レコードとしては70年に『黒い安息日』の邦題でPhilips(日本での初回はVertigoではなかった)から、インディアン・サマーは71年に『黒い太陽』と邦題がつけられRCA/Neonからリリースされたこともどこか象徴的。

ただレコードの売れ行きと人気の方は大きく差がつくわけで、インディアン・サマーの方は本国でも全く売れず、メンバーは生活にも困る状況に陥ったという。結局1枚のアルバムを発表しただけでメンバーが次々に脱退。72年早々に解散してしまう。

その後、マルコム・ハーカーは73年にサイクルズ(Cycles)というハード・ロック・バンドで演奏する。活動当時にはレコードも出ていなかったが2020年に発掘アルバムとして『Cosmic Clouds』がRise Above Relicsレーベルから出されている。

ボブ・ジャクソンは、74年以来バッド・フィンガーをはじめロス(Ross)、デヴィッド・バイロン・バンド(David Byron Band)等、幾つかのバンドを渡り歩くものの、かつての音楽性を聞くことはできなかった。近年のボブはポール・フーパーとともに、60年代から続くポップ・グループ、フォーチュンズ(The Fortunes)に加わり活動していた。

そう考えていくと、英ロック界で魅力的な輝きを放ったインディアン・サマーだったがその輝きも一瞬だったと言える。残念ながら唯一のアルバムが遺産として残された。

◎画像8 Indian Summer 未発表曲集

しかし、2016年に英Record Collector Magazineがインディアン・サマーの70~71年の未発表デモとライヴ音源を2枚組LPとして発掘した。翌年には日本でCD化された。これはありがたく、嬉しかった。彼らはアルバムのレコーディングではメロトロンを使用していたが、ライヴではオルガンのみ。逆にそれが生々しく聞こえ、彼ら本来の演奏が聞けたような気がした。

ところで余談ながら、バンド名の「インディアン・サマー」とは日本では「小春日和」と表し、その意味は「晩秋の季節外れの温かく霞のかかった気候」の様子を伝えたものだ。ひとつの言葉の意味合いに複数の季節が引き合いに出されるのも面白い。

§19 Still Life / October Witches + Rainbows(ref-Still Life) / New Days Dawning

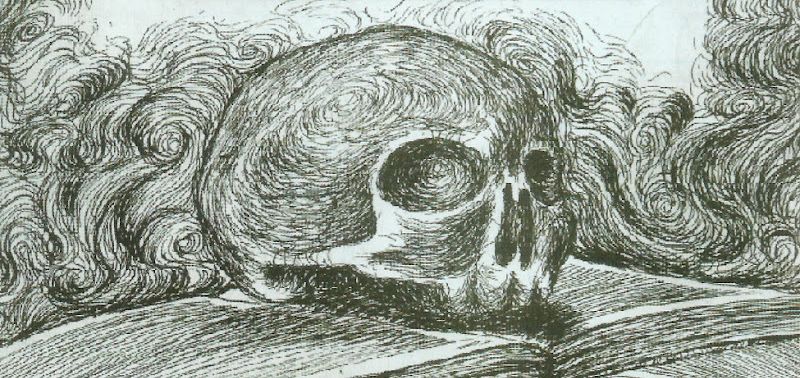

もう一つ、よく知られた英国オルガン・ロック。Vertigoの至宝のひとつスティル・ライフ(Still Life)の71年の唯一のアルバムも名盤として評価されている作品だ。ジャケットも「静物画」と題されたピンクの花があしらわれた気品のあるデザインと思っていたら、見開き下の写真が見てドキッとした思いは多くの方が経験されたことだろう。

◎画像9 Still Life

ベースのグラハム・エイモス(Graham Amos)、ヴォーカルのマーティン・キュア(Martin Cure)、キーボードのテリー・ハウエルズ(Terry Howells)が中心メンバー。アルバムのレコーディングに当たってアラン・サベージ(Alan Savage)がドラマーとしてサポートに入り70年10月にレコーディングを完成させたのがこの『Still Life』だった。

アルバム発表時から2000年代に入るまで、スティル・ライフというバンドはメンバーの詳細も分からない謎のバンドだった。ただ、内ジャケにはメンバーの写真もあり、プロデューサーをはじめとしてメンバー以外のクレジットはしっかり記されていたにも拘わらずだ。

しかし各曲のコンポーズ情報としてAmos; Cure; Howellsのセカンド・ネームがあったことで、マニアックな謎解きが音楽誌で展開されたことは懐かしい思い出話だ。

国内盤レコードは1977年9月、このコラムでは何度も紹介してきた日本フォノグラムの「Rock Company Professional Collection」の1枚として発売されている。

ここではアルバム3曲目の「(十月の魔女)October Witches」を聞いていただこう。

★音源資料F Still Life / October Witches

スティル・ライフの歴史は、65年のピープス(The Peeps)に始まる。エイモスとキュアの2人が中心となる4人組のギター中心のR&B、ビート、モッズ系のバンドだった。英Philipsから5枚のシングルを出した後、68年にハウエルズがキーボードに入ったことでバンド名をRainbowsと変え、69年に英CBSから新たなシングルを発表するのだが、その曲名はバンド名と同じ「Rainbows」。音楽性もフルートとストリングスを加えた室内楽的なサイケ・ポップに変わっていた。

69年に英CBSからもう1枚シングルを出しているのだが、これがポップなスティル・ライフという雰囲気があってなかなか面白い。テリー・ハウエルズというキーボード・プレイヤーが加わったことでエイモスとキュアの中に来るべき70年代に向けて新たな音楽性に挑戦する気持ちが芽生えたと言っていいだろう。

ここで、Rainbowsとしてリリースしたシングル「New Day Dawning」も聞いてみよう。ここでハウエルズはオルガンだけでなくピアノも演奏しているのだが、スティル・ライフの原型として捉えてみると興味深いものがある。

さらに言えば、この「New Day Dawning」は、ドイツで活動したバンド、ネクター(Nektar)も73年のアルバム『Sounds Like This』で取り上げている。それはギタリストのロイ・アルブライトン(Roy Albrighton)がピープス及びレインボーズのメンバーだった縁からだろうと思われる。

★音源資料G Rainbows (ref-Still Life) / New Days Dawning

やはり、スティル・ライフも、60年代初期の英国のビート・ブームにデヴューし、60年代中期・後期にはサイケ・ポップの影響を受けそのスタイルを変え、70年代に向けてプログレ的な音楽性を目指すという足跡を確認することが出来る。

今回のアウトロ

オルガンを中心とした名曲と言いながら、アーティストの前後を振り返ってみることが面白く、オルガンの魅力を伝えるというよりもバンドの歴史紹介のようになってしまっています。でも、前回ほど部屋は散らかりませんでした。何が違ったのでしょうか。

今回からはオルガンを中心としたキーボード・ロックとして少し名の通った名盤扱いされるものを取り上げたのですが、まだあれもこれも取り上げていないという自分の中の消化不良があるので、年をまたぐことにはなりますが次回も続けていこうと思います。

最近のマイブームはCherry Red RecordsのCDでEsotericやGrapefruit、最近ではStrawberryレーベルから次々と出ているBoxセットです。年代別やジャンルも細かく分かれていますが、昔のシングル曲や未発表曲を惜しげなく収録した興味深いものが多いです。

私は昔からレーベル単位のオムニバス・アルバムやアーティストのベスト・アルバムが好きでずいぶんと手に入れてきました。世間一般には人気がないようですが、何かお得感があり、俯瞰してみることが出来るのが面白く、そこをはじめとして個々のアーティストやアルバムへと広げていく入り口になったように思えます。

特にレコード時代にBam CarusoというレーベルからRubbleのシリーズが出来たときに、60年代の知られざるシングルが数多く紹介され、詳細な解説もあってその奥深さに驚いたものでした。それらもCD時代になって再発されてから改めて集めました。他にも再発系レーベルとしてRhinoを皮切りにSee For Miles、Castle、Repertoire、Angel Air、Radioactive、Wooden Hill、Sunbeam、Frawed Gems、Sundazed等々が様々にかつて存在したバンドを有名無名に関わらず紹介してくれています。

間違いなく「過去」は「今(現在)」に結びついていると思います。

私は主に過去のバンドを取り上げています。今も人気の高い名盤もあれば、聞く機会に恵まれないものもあります。懐かしく思ってもらえるものがあればそれでOKだし、「えっ、そんなものがあったんだ」とか「そうそう、それを取り上げてほしかった」と思っていただければ本当に嬉しいです。

今年の終わりに1曲追加して聞いていただきたいと思います。

§20 Quatermass / Post War Saturday Echo

本コラム第8回(2018年12月7日)でクォーターマスを取り上げましたが、私にとってのオルガン・ロックのベスト、No.1は彼らの唯一の作品です。

その中に含まれた「Post War Saturday Echo」を今年の最後に入れることにしました。2月に起こった大きな戦いが一日も早く収束することを願いつつ・・・

★音源資料H Quatermass / Post War Saturday Echo

何か不穏なことの多かった2022年も暮れようとしています。年末が近づいてサッカー・ワールドカップでの日本の活躍が一番明るい話題だったと思える一年でした。皆さんにとってはどんな1年だったのでしょうか。私は相変わらず時間の流れが速く感じられ、あれもこれもしていないな・・・という思いばかりが強くなっています。

お付き合いいただいた皆様、今年もありがとうございました。来る年が良い年でありますように。

HG

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第1回 Capability Brownを中心にコーラス・ハーモニーの世界を 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第1回はコーラス・ハーモニーをテーマにプログレ作品をご紹介します。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第2回 そうか、1968年からもう50年が経ったのか。その頃の一発屋の歴史の面白さ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第2回は50年前の1968年ごろに音楽シーンを賑わせた愛すべき一発屋にフォーカスしてまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第3回 「スカイライン・ピジョン」のメロディーにのせて ~Deep Feeling の正規再発を祝し~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第3回は、ことし未発表音源を含むボーナス・トラックと共に再発された、ブリティッシュ・ロックの逸品DEEP FEELINGの唯一作を取り上げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第4回 「68年の光り輝く(?)日」~ 68年の夏に思いを馳せて 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第4回は「1968年の夏」をテーマにしたナンバーを、氏の思い出と共にご紹介していきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第5回 「70’sUKポップの迷宮」に潜む凄さを味わってみませんか? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第5回は今年4月にリリースされた再発シリーズ「70’sUKPOPの迷宮」の、ニッチすぎるラインナップ20枚をご紹介していきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第6回 ポップ・ヒットの影に隠れた叙情性の誘惑「語られない物語~Stories Untold」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第6回は氏にとって思い出深い一枚という、イアン・ロイド&ストーリーズの『トラベリング・アンダーグラウンド(Travelling Underground)』の魅力に迫っていきます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第7回 忘れられない一発屋伝説2 ヴィグラスとオズボーン/秋はひとりぼっち ・・・思い出の大ヒット曲と、アルバム“Queues”の魅力 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による新連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!第7回は一発屋伝説の第2弾。72年に日本のみで大ヒットした、ヴィグラスとオズボーン「秋はひとりぼっち」を中心に取り上げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第8回 「12月に聴く名盤 クォーターマスの幻想①、2013年版は聞いたかい? 思い出と共に再び」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、英国キーボード・ロックの金字塔QUATERMASSの70年作!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第9回 「クォーターマスの幻想② その周辺を探る旅(Spin Off)~ Ann OdellとShawn Phillips」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンに迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第10回「クォーターマスの幻想③ Spin Offその2 ~Paul Buckmaster とPete Robinson~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に引き続き、英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASSとその周辺ミュージシャンの活動を追います。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第11回 「クォーターマスの幻想④ Spin Offその3 ~ハード・ロックの側面から John Gustafson & Mick Underwood~」 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。4回にわたりお送りした英国の名キーボード・ロック・バンドQUATERMASS編も今回がラスト。ベーシストJohn GustafsonとドラマーMick Underwoodの活動に焦点を当てて堀下げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第12回 忘れられない一発屋伝説③ ♬ 元号がひとつ変わる前に、平成の前の「昭和」の洋楽をふりかえる ♬「明日なき幸せ」に、「孤独の『夜明け』のヒッチハイク」・・・何のこっちゃ? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。英国ポップ・シーンの華麗なる「一発屋」グループ達にフォーカスいたします♪

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第13回 『プロローグ』(はじまり)の幻想と『燃ゆる灰』の陽光の狭間に見える「港の光景」 ~ 新生ルネッサンスと呼ばれたバンドについての個人的な思い出から ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回取り上げるのは、第2期ルネッサンスの1st『プロローグ』と2nd『燃ゆる灰』!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第14回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 前編 ~ 共に(Together)、今を生き(Now)、いつか幻へ(Illusion) ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第14回は、キース・レルフが率いた第1期ルネッサンス~イリュージョンをディープに掘り下げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第15回 『昨日の顔』を持つオリジナル・ルネッサンスの物語 後編 ~燃えているものは灰にあらず、キャンドルの醒めた炎~ オリジナル・ルネッサンスの回答としてのイリュージョン From “Ashes Are Burning” To “Candles Are Burning” 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第15回は、キース・レルフにフォーカスしたコラムの後篇をお届けします!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第16回 Mark-Almondの世界①(初期3作品とその周辺から) ~名盤『復活(Rising)』の個人的な思い出がすべてのはじまり 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第16回は、英国ロックの名グループMARK-ALMONDの魅力に迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第17回 Mark-Almond の世界② ~75年ジョン・マークのソロからバンド活動の再開へ、 そして転がり出たリフ・ラフの世界の驚き~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第17回は、英国ロックの名グループMARK-ALMONDをフィーチャーした後篇をお届け!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第18回 英国Dawnレーベルの秘宝たち① 今改めて評価したいジョーンジー(Jonesy)~決して表舞台に出てくることがなかった不遇のメロトロン・プログレッシヴ・ロック・バンド 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第18回は、70s英国プログレの好バンドJONESYの魅力を掘り下げます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第19回 英国Dawnレーベルの秘宝たち②「光」と「影」を表現しながら神話と伝説を奏で、自ら「伝説」となった北アイルランドのFRUUPP ~ 全曲解説 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。第19回は、北アイルランド出身の愛すべき名グループFRUUPPの全曲を解説!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第20回 忘れられない一発屋伝説 4 アース&ファイアーの『シーズン』と、マッシュマッカーンの『霧の中の二人』 ~1970年後半から1971年初頭にかけての日本での大ヒットから~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。70年代初頭に日本でヒットを飛ばした2つのグループについて深く掘り下げてまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第21回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力③ プログレ、ジャズ・ロック、ハード・ロック編を「よもやま話」風に~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWNの作品群をディープに掘り下げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第22回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力④ ~フォーク、フォーク・ロック編(A) アコースティック感に的を絞って~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWNの作品群を、アコースティカルなグループに絞って掘り下げます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第23回 1970年代、英ロック・ポップの『夜明け』を伝えるDawnレーベルの魅力⑤ 全アルバム紹介の総括編 ~ Dawnならではの面白さを再確認してみませんか? 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は英国の名レーベルDAWN特集の最終回。これまで紹介していなかった作品を一挙にピックアップします!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第24回 マシュー・フィッシャーのオルガンに魅せられて① ~春霞に立ち上るプロコル・ハルム「青い影」の幻影 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、プロコル・ハルムによる英国ロック不朽の名曲「青い影」の魅力にディープに迫っていきます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第25回 マシュー・フィッシャーのオルガンに魅せられて② ~プロコル・ハルムからソロへ 「青い影」の跡を追って 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第26回 2020年不安の中で夏に向かう今だからこそ、改めて聞き直したい圧倒的な叙情性を持つ名盤 ~『Focus/Moving Waves』と『Sebastian Hardie/Four Moments』~ 文・後藤秀樹

ベテラン音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第27回 ポップ・シーンに登場したハード・ロックに潜む音楽性再考 ① ~圧倒的なハード・サウンドとそれだけではない叙情の魅力、G.F.R~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、アメリカを代表するハード・ロック・バンドGRAND FUNK RAILROADの魅力に迫ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第28回 ポップ・シーンに登場したハード・ロックに潜む音楽性再考 ② ~緻密に構築された楽曲の魅力、マウンテン~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、前回取り上げたG.F.Rとともにアメリカン・ハード・ロックを象徴するグループMOUNTAINの魅力に迫っていきます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第29回 Many Faces of Mandalaband ① ~ 今も褪せない『曼陀羅組曲』の圧倒的な魅力 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、中国によるチベット侵攻を題材にしたコンセプト・アルバムの傑作、マンダラバンドの『曼荼羅組曲』の魅力にディープに迫っていきます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第30回 Many Faces Of Mandalaband ② ~デヴィッド・ロールのマンダラバンド奇跡の2枚目『魔石ウェンダーの伝説』、 そして76~78年にかけてのBJH、Woollyとのシンフォニックな関係性~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。マンダラバンドの2nd『魔石ウェンダーの伝説』の話題を中心に、本作に参加したバークレイ・ジェームス・ハーヴェストとの関連までをディープに切り込みます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第31回 Many Faces of Mandalaband ③ リアル・インディ・ジョーンズとなったDavid Rohlが仕掛けた Mandalabandの壮大な歴史絵巻 ~Woollyが最後まで携わった壮大なシンフォニック・ワールド~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。マンダラバンドを取り上げる全3回のラストは、デヴィッド・ロールとウーリー・ウルステンホルムの2人の関係を中心に、21世紀に復活を果たしたマンダラバンドの活動を追います。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第32回 12月に聞く名盤、クリスマスが来ると思い出すムーディー・ブルースの『童夢』 ~2020年、特別な思いで聞くクリスマス・キャロル~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は、クリスマスの時期に聴きたくなる、ムーディー・ブルースの代表作『童夢』の魅力を紐解いていきます☆

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第33回 丑年の始まりに『駱駝(Camel)』と『砂漠の隊商(Caravan)』の話をしよう ~その1 キャメルの70年代 ①~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。2021年の第1回目は、英国プログレの実力派バンドCAMELにフォーカス。結成~活動初期の足跡を辿ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第34回 丑年の始まりに『駱駝(Camel)』と『砂漠の隊商(Caravan)』の話をしよう ~その2 キャメルの70年代②(+α)~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回に続き、英国プログレの人気バンドCAMELの足跡を辿ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第35回 丑年の始まりに『駱駝(Camel)』と『砂漠の隊商(Caravan)』の話をしよう ~ その3 キャラヴァンの70年代 ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。デビュー~70年代におけるキャラヴァンの軌跡を追います。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第36回 カルメン(Carmen)が魅せた幻惑のロック・フラメンコ ~今も褪せることのない衝撃の音世界!!!~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。フラメンコ・ロックの代表的バンドCARMENの足跡をたどります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第37回 忘れられない一発屋伝説5 クリスティーの「イエロー・リバー」 ~ ジェフ・クリスティーとカルメン、キャパビリティー・ブラウンの関係 ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。「忘れられない一発屋伝説」、今回はクリスティーのヒット曲「イエロー・リバー」にスポットを当てます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第38回 すごい世界を発見 !! 北の大地から現在形として発信された驚きのジャズ・ロックの世界 Nonoyaレーベル 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回は少し趣向を変えて、北海道発のジャズ/アヴァン・ロック系レーベル、nonoyaレコーズの作品に注目してまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第39回 ブラス・ロックの萌芽。オリジネイターとしてのBS&T(ブラッド・スウェット&ティアーズ)。 そして、アル・クーパーという存在。 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。今回はブラス・ロックに着目して、その代表格であるBLOOD SWEAT & TEARSを取り上げてまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第40回 ブラス・ロックの浸透とその思い・・・・圧倒的な実力と人気を誇ったシカゴの存在 ! 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」。前回より続くブラス・ロック特集、BS&Tの次はシカゴの魅力に迫ってまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第41回 ブラス・ロックの覚醒!・・・・70年スタート時期に国内盤で出た勢いを振り返る ① (Lighthouse;Ides Of March;Chaseを筆頭に!!! そしてラテン・ロックなど) 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!ブラス・ロック特集の第3回は、BS&Tやシカゴと共にブラス・ロック・シーンを彩った名グループ達に注目してまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第42回 ブラス・ロックの深淵!・・・・70年代初期発売の国内盤 ② (ジャズ、クラシックの要素を新たな個性として打ち出したプログレッシヴ・ロック的展開の芽生え) 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!ブラス・ロック特集の第4回は、当時日本でも国内盤がリリースされていた知られざるブラス・ロック・グループを中心にしてディープに掘り下げます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第43回 ブラス・ロックの英国的展開 ~ 気がつくと、どれも名だたるかつてのレア廃盤ばかり ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!ここまで米国のバンドにフォーカスしてきたブラス・ロック特集、今回は英国のブラス・ロック系グループ達をディープに探求!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第44回 世界同時に広がったブラス・ロックの嵐、その欧州的展開 ~伝統に彩られた芳醇な音楽性 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!米国・英国のバンドにフォーカスしてきたブラス・ロック特集、今回は欧州各国のブラス・ロック系グループ達をニッチ&ディープに探求します!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第45回 大雪の吹雪の中で『Echoes』を聞きながら ~ (私にとっての5大プログレ・バンドの思い出 その1) ピンク・フロイド、イエス、キング・クリムゾン① 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!今回は、氏と5大プログレとの出会いのお話です。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第46回 冬季五輪の開催を機会に50年前の情景を振りかえりながら ~ (私にとってのプログレ5大バンドの思い出 その2) キング・クリムゾン②、エマーソン・レイク&パーマー 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!5大プログレ・バンドをテーマにした第2回目、今回はクリムゾン後編とEL&Pです。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第47回 お伽噺と現実の接点の中でやっと聞けた夢の旋律が甦る・・その名も創世記(GENESIS) (私にとってのプログレ5大バンドの思い出 その3) ~ ジェネシス 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!5大プログレ・バンドをテーマにした第3回目は、最後のバンドであるGENESISを取り上げます。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第48回 Gentle Giant ・・・穏やかな巨人? 優しい巨人? 静かで激しく、複雑さの中で優しい音楽に彩られたジェントル・ジャイアントの世界 (前編) 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!3回にわたり5大プログレ・バンドをテーマにお送りしましたが、今回はその5大バンドも凌駕するほどの技巧派集団GENTLE GIANTを取り上げます!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第49回 Gentle Giant ・・・穏やかな巨人? 優しい巨人? 静かで激しく、複雑さの中で優しい音楽に彩られたジェントル・ジャイアントの世界 (後編) 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!今回は、高度な音楽性と超絶技巧を有する孤高の英プログレ・グループGENTLE GIANTの後編をお届けいたします☆

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第50回 忘れられない一発屋伝説⑥ オリジナル・キャスト(The Original Caste) ~「ミスター・マンディ」の日本での大ヒット、今も息づく「天使の兵隊」の世界観~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!久しぶりの「忘れられない一発屋伝説」、今回はカナダのオリジナル・キャストを取り上げます☆

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第51回 夏が来れば思い出す 暑気払いの ベガーズ・オペラ ~アルバムごとに音楽性が変化し、名曲のカヴァーが忘れられない不思議なバンド~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!今回はVERTIGOレーベル屈指の人気バンド、ベガーズ・オペラのサウンドの変遷を追いながら、その魅力に迫ります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第52回 ヴァーティゴ・レーベルの至宝、クレシダの奇跡と軌跡 ~ 40年後に甦った伝説のオルガン・ロック 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!今回は名実共にVERTIGOレーベルを代表するバンドと言えるクレシダを取り上げてまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第53回 極私的・英国キーボード・ロック再考試案~ オルガンの音色に魅せられ続けて・・・名曲探訪① 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!今回は氏が選ぶ英国キーボード・ロックの名曲を、グループの来歴と共にご紹介してまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第54回 極私的・キーボード・ロック再考試案 ~ 英国オルガンの音色に魅せられ続けて・・・名曲探訪② 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!前回に引き続き、氏が選ぶ英国キーボード・ロックの名曲を、グループの来歴と共にご紹介してまいります。どうぞお楽しみください☆

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第55回 極私的・キーボード・ロック再考試案 ~ 英国オルガンの音色に魅せられ続けて・・・名曲探訪③ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!前々回・前回に引き続いて、氏が選ぶ英国キーボード・ロックの名曲を、グループの来歴と共にご紹介してまいります!

FIELDSの在庫

-

FIELDS / FEELING FREE – THE COMPLETE RECORDINGS 1971-1973

キーボード奏者Graham Field率いるバンドによる71年唯一作+未発表2nd+セッション音源などを収録

初期レア・バードのプログレッシヴ性を担っていたキーボード奏者グレアム・フィールドが、ドラマーのアンディ・マカロック(元キング・クリムゾン)等と結成したフィールズの71年の唯一作に、その翌年に制作されるも未発表に終わったセカンドをボーナス・ディスクとして加え、更にBBCセッション2曲とファースト時のアウト・テイクを追加、アルバム本編はオリジナル・マスターからのリマスターという決定版2CDセット。(レーベルインフォより)

-

FIELDS / FIELDS

71年デビュー作、英国らしい叙情性とジャジー&プログレッシヴなアンサンブルが素晴らしいキーボード・ロックの名作

元RARE BIRDのGraham Fieldが、元KING CRIMSONのAndy McCulloch、そしてKING CRIMSONのメンバーPeter Giles、Michael Giles、Boz Burrellとも交流の深かったAlan Barryと結成したイギリスのプログレッシブ・ロックグループによる71年デビュー作。その内容はRARE BIRD時代の名残を感じさせ、Emerson Lake & PalmerともつながるようなGraham Fieldのハモンド・オルガンを中心にしたキーボード・ロックであり、Andy McCullochのジャジーでテクニカルなドラムをはじめとしたバンド・アンサンブルが英国らしい叙情と味を持ちつつ、とてもキャッチーな音楽性を放つ良作となっています。

-

紙ジャケット仕様、12年24bitデジタル・リマスター、ボーナス・トラック2曲、ポスター付き仕様、定価2730

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

GREENSLADEの在庫

-

-

GREENSLADE / BEDSIDE MANNERS ARE EXTRA

緩急自在のツイン・キーボードを特徴とする英国叙情溢れるプログレ・グループ、73年作2nd

COLOSSEUMのDave Greenslade、Tony Reeves、KING CRIMSONのAndrew McCulloch、SAMURAIのDave Lawsonというテクニシャンが集結し、ギターレスのダブル・キーボードの強みを生かしたプログレッシブ・ロックを聴かせたイギリスのグループの73年2nd。前作と布陣を同じくして製作された彼らの最高傑作と名高い本作は、前作からさらにダブル・キーボードのアプローチが洗練され、ピアノ、オルガン、アナログ・シンセサイザー、メロトロンが多彩な表情を見せる名盤です。メロディーに溢れるポップ・テイストにも磨きがかかり、デビュー作から一貫する英国然とした質感も健在。よりスケールアップした名演で迫る傑作となっています。

-

GREENSLADE / FEATHERED FRIENDS

「LIVE 1973-75」、00年作「LARGE AFTERNOON」、DAVE GREENSLADEの99年ソロ作「GOING SOUTH」を収録した3in2CD

-

GREENSLADE / GREENSLADE and BEDSIDE MANNERS ARE EXTRA

CLOSSEUM、WEB/SAMRAI、KING CRIMSONの元メンバーが結成したグループ、緩急自在のダブル・キーボードを擁した英国叙情溢れる英プログレ、73年リリースの1st/2ndを収録

-

GREENSLADE / SPYGLASS GUEST

緩急自在のダブル・キーボードによる英国らしい叙情溢れるプログレ、クレム・クレムソンやアンディ・ロバーツ等いぶし銀なゲストが参加した74年作3rd

COLOSSEUMのDave Greenslade、Tony Reeves、KING CRIMSONのAndrew McCulloch、SAMURAIのDave Lawsonによって結成されたブリティッシュ・プログレ・グループ、74年作3rd。デビュー作からギターレスのダブル・キーボード体制を特徴としてきた彼らですが、本作ではCOLOSSEUMやHUMBLE PIEでおなじみのClem Clempsonや名セッション・プレイヤーAndy Robertといったいぶし銀のギタリスト達が一部の曲で参加。過去作と変わらず明るくファンタスティックな色合いを醸し出すGreenslade&Lawsonのキーボード群をたっぷりとフィーチャーしつつ、小粋なフュージョン・テイストやトラッド感のあるアコギの音色、クラシカルなヴァイオリンなど多彩な表現を取り入れて完成度の高いサウンドを聴かせています。荘厳なメロトロンやチャーチ・オルガンが轟々と響き渡ったり、縦横無尽に駆け巡るダブル・キーボードと手数の多いリズム隊がスリリングに絡み合うテクニカルなパートも披露しつつ、全体的には軽やかでどこかマイルドなユーモラスさが漂っているのがポイント。技巧的ながらも肩の張らない演奏が耳愉しい好盤です。

-

GREENSLADE / SPYGLASS GUEST and TIME AND TIDE

CLOSSEUM、WEB/SAMRAI、KING CRIMSONの元メンバーが結成したグループ、緩急自在のダブル・キーボードを擁した英国叙情溢れる英プログレ、74年作と75年作

-

GREENSLADE / TIME AND TIDE

当時としては最終作となる75年4th、ベースはTony ReevesにかわりMartin Briley

元COLOSSEUMのDave Greensladeと元SAMURAIのDave Lawsonという2人のキーボーディストが在籍したブリティッシュ・プログレ・グループ、最終作となった75年作4th。オリジナル・ベーシストのTony Reevesが脱退し、Martin Brileyという新たなメンバーに代わっています。過去作に比べてやや軽快なハード・ポップ・テイストが増したサウンドに仕上がってはいますが、オルガンやシンセ、エレピにメロトロンなど多彩なキーボードを駆使した煌びやかでファンタスティックなアンサンブルは相変わらず。作品としてのまとまりは過去作に劣るものの、カラフルなアレンジが光るレベルの高いサウンドで楽しませてくれる好盤です。

COLOSSEUMの在庫

-

COLOSSEUM / TIME ON OUR SIDE

英国ジャズ・ロックの源流というべき名バンド、J.ハイズマン/B.トンプソン/C.クレムソン/D.グリーンスレイド/M.クラーク/C.ファーロウという鉄壁の布陣による14年作!

-

-

-

COLOSSEUM / VALENTYNE SUITE

69年発表、英ジャズ・ロックのみならず、レイト60s英国ロックとしても屈指の傑作!

Jon Hisemanを中心に結成されDave Greensladeらを擁したイギリスのジャズ・ロックグループの69年2nd。VERTIGOレーベルの第1作という位置付けの本作は、ブルース・ロックへの傾倒が顕著であったデビュー作から音楽的な引き出しが格段に増した名盤であり、ブリティッシュ・ロック然としたハードなロック・アンサンブルからジャジーな表情、クラシカル・ロック的なアプローチまで、テクニカルなインタープレイを交えながら拡散しつつ融合する素晴らしいものです。中でも彼らを代表する名曲となった表題曲「ヴァレンタイン組曲」は圧巻の出来であり、ブリティッシュ・ジャズ・ロック最高峰の1枚と言えるでしょう。

-

COLOSSEUM / LIVE

解散直前の71年3月に録音された英ロック史に輝く傑作ライヴ盤!

71年リリースのライヴ盤で、通算で4枚目となるラスト・アルバム。スタジオ盤でのダイナミズムがさらに増幅された演奏はただただ圧巻。ジョン・ハイズマンの超重量級でいてシャープな怒涛のドラム、ディック・ヘクストール=スミスの熱すぎるサックス、デイヴ・クレムソンの渾身のブルース・ギター、デイヴ・グリーンスレイドの淡くむせぶハモンド・オルガン、そして、クリス・ファーロウのソウルフルなヴォーカル。すさまじい一体感とダイナミズム。間違いなく当時の英国で屈指と言える実力派だったことでしょう。傑作です。

STILL LIFEの在庫

-

STILL LIFE / STILL LIFE

71年発表、VERTIGO発、クラシカルかつ陰影に富んだ英国オルガン・ロック、名作!

VERTIGOレーベル発のプログレッシブ・ロックを代表するグループの71年唯一作。メンバー編成すらクレジットされていないため長らく謎に包まれていたグループですが、その内容はCRESSIDAなどと並ぶ英国ロックの代表作であり、イギリスらしい重厚な質感を持ったブリティッシュ・ロックという趣です。ブルージーでハードに盛り上げながらもジェントリーな響きを持ったバンド・アンサンブルは英国然とした湿り気と翳りを内包させており、ギターやフルートの彩りを交えながらもそのバンド・アンサンブルを引っ張るのはアグレッシブに弾き倒しを見せつつ懐の深いプレイを聴かせるハモンド・オルガン。英国の芳醇な香りを放つ名盤です。

-

紙ジャケット仕様、デジタル・リマスター、内袋付仕様、定価2039+税

盤質:傷あり

状態:並

帯有

盤に目立つキズあり、目立つ圧痕あり

QUATERMASSの在庫

-

QUATERMASS / QUATERMASS

キーボード・トリオ編成のハード・ロック・グループ、レインボーがカバーした「Black Sheep Of The Family」収録の70年作、オルガンの響きがこれぞブリティッシュ!

後にSUN TREADERを経てBRAND Xへと加入することとなるPete Robinson、HARD STUFF、ROXY MUSICなどで活躍するJohn Gustafson、STRAPPS、GILLANへと参加するMick Underwoodによるキーボード・トリオ。Harvestレーベルからの70年作。その内容はハード・ロックを基本にクラシックやジャズなどの手法も使い分けるPete Robinsonのオルガンをメインに据えたヘヴィー・ロックの名作であり、オルガンのほかにピアノやハープシコードなどで巧みに表情を変え、楽曲によってはストリングスも導入したシンフォニック・ロック的な音楽性も聴かせます。

-

デジパック仕様、Peter Robinson自身による5.1 SURROUND SOUNDミックス音源を収録したDVDをプラスしたCD+DVDの2枚組、NTSC方式、リージョンフリー

-

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!