「どうしてプログレを好きになってしまったんだろう@カケハシ」 第十三回 今日もどこかでヒプノシス 文・市川哲史

2018年4月9日 | カテゴリー:どうしてプログレを好きになってしまったんだろう@カケハシ 市川哲史,ライターコラム

タグ:

第十三回: 今日もどこかでヒプノシス

海外では昨年初夏に発売されたヒプノシスの作品集《Vinyl. Album. Cover. Art : The Complete Hipgnosis Catalogue》の日本語版が、この度2000部限定でめでたくリリースされた。その名も『ヒプノシス全作品集』。

いいねーまんまで。

こういう翻訳出版物の装丁やデザイン・フォーマットは、原書に倣わなければならない。当たり前の話だ。しかしアルファベットと平仮名片仮名漢字のヴィジュアル的落差はやはり激しく、いくら現物のデザインが恰好よくても日本語フォントが入った瞬間にダサくなるパターンがほとんどだったりする。

ところが今回のヒプノシス案件、オリジナル版のちょっとしたゴチック感がちゃんと再現されてて、なかなか微笑ましい。さあ、両者の表紙写真を較べて見てくれ。

……なんだ文字要素が少なかっただけかい。

原書と日本版を較べたら、巻末のいわゆる索引ページの違いに気づく。原書が《Index of Album Titles》とアルバムタイトルだけの索引なのに対して、日本版は《Index Of Artists & Album Titles》で、アーティスト別に各アルバムが括られている。

アーティストの記名性に左右されずあくまでも純粋にアートワークとして愉しむことを想定しているのは、やはり原書だろう。日本人リスナーはやはり、まず記名性から入る聴き方に永年慣れ親しんできたからな――なんて日英リスナーの嗜好癖まで見えてくるから面白い。

ま、私も日本人だから日本版方式の方が検索しやすいのだけども。

さてヒプノシスの実働期間は、1968~1983年の16年間と実は意外に短い。

ヒプノシスとは、〈ほとんどウルトラQ〉ストーム・トーガソン&〈生涯一写真屋〉オーブリー・パウエルの二人羽織である。78年にはアシスタントから出世した〈異常行動博士〉ピーター・クリストファーソンも加わり、アルバムにおけるアートワークを〈曲玉写実主義〉で突き詰めあげた《奇蹟のデザイン工房》としてお馴染みのはずだ。

ちなみにクリストファーソンの代表作はブランドXの『異常行為』だ。たしかに。

そしてその都度、各仕事に応じて雇われコラボレイトする外部の優秀な必殺仕事人たちも、ヒプノシスの一員と言える。

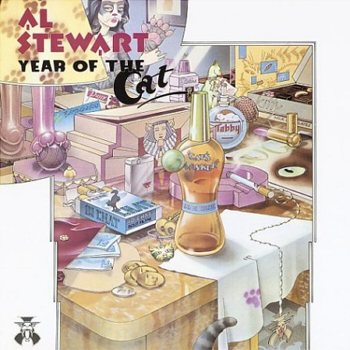

『炎』のロボット・アーム同士の握手ステッカーや『永遠の詩』の小洒落た表1イラスト、あの『プレゼンス』の黒オブジェを生み出したジョージ・ハーディー(グラフィック&タイポ)。ジェネシス『トリック・オブ・ザ・テイル』『静寂の嵐』にアル・スチュアート『イヤー・オブ・ザ・キャット』など、画風が印象的なコリン・エルジー(イラスト)。『聖なる館』の〈あの感じ〉にひれ伏すしかないリチャード・マニング(レタッチ&カラリング)。精緻かつロマン溢れる10CC『オリジナル・サウンドトラック』を描き込んだハンフリー・オーシャンに、自虐的な既視感が逆に新鮮なビ・バップ・デラックス『プラスティック幻想』のジェフ・ハルピンといった、イラスト・コラボレイター系人材も実は豊富だったりする。あのスワンソング・レーベルの仰々しいロゴを手掛けたジョー・ペターニョ(イラスト&レタッチ)も、クセがすごいんじゃあ。

ん、わしも岡山県人じゃけんの。

1983年の発展的解消後、トーガソン&パウエルが起業した映像制作プロダクションはわずか2年半で倒産したものの、その後は三者三様で活動。特にトーガソンは、〈ウォーターズ抜きフロイド〉やクランベリーズ、アンスラックスなど相変わらずのヒプノシスティックなアートワークの数々で、2013年4月18日に逝去するまで愉しませてくれた。

そんな特別な存在だから、ヒプノシス本は過去に何度も出版されてきた。

ヒプノシス+ハーディ共著の『アートワーク・オブ・ヒプノシス(1993年)』。ロジャー・ディーンやキーフなど自分たち以外の作品を数多くセレクト収録した、『100 Best Album Covers(1999年)』。Tシャツやらコースターやらプリントやらトランプやらをやたら同梱した、500セット限定の箱入りトーガソン作品集『Take By Storm:The Album Art of Storm Thorgerson(2009年)』。ピンク・フロイド作品に特化した大判写真集『MIND OVER MATTER:The Images of Pink Floyd(2015年)』。別テイク&没テイク満載の、制作過程に重点を置いたパウエルによる作品集『ヒプノシス・アーカイヴス(2015年)』。

これまで個人的には、2008年出版のトーガソン&パウエル共著『For the Love of Vinyl:The Album Art of Hipgnosis』が好きだった。だって原タイトル通りのレコード愛に満ち満ちてて、表紙にはエンボス加工でレコード溝が再現されてたほどなのだから。

馬鹿馬鹿しいけど、とても清々しかった。

今回の『全作品集』も負けず劣らずというか、ヒプノシス時代に手掛けたレコード・ジャケットの完全網羅に徹した〈ストイックな目録〉っぷりが、好感持てる。

ピーガブによる序文は彼の国語力の薄さに実は拍子抜けしちゃったのだけど、主要作品に添えられたパウエルの一口コラムは「一応」当事者の証言だから、さすがに面白いし興味深い。だから文字で触れる作品をもう少し増やしてほしかったが、写真屋にそこまで求めるのは酷か。つくづく2010年にクリストファーソン、2013年にトーガソンが呆気なく逝ってしまったことが悔やまれる。

要はELPにおけるカール・パーマーみたいなもんだから、パウエルは優しい心で温かく見守ってあげるしかないのだ。たぶん。

というわけで、「ヒプノシスらしいわぁ」と思う作品を勝手に15点、選んでみた。一応、彼らならではの幾つかの作風も意識したつもりだ。基本的に順不同。

❶LED ZEPPELIN Presence

❷PINK FLOYD A Nice Pair

❸PAUL McCARTNEY & WINGS Venus and Mars

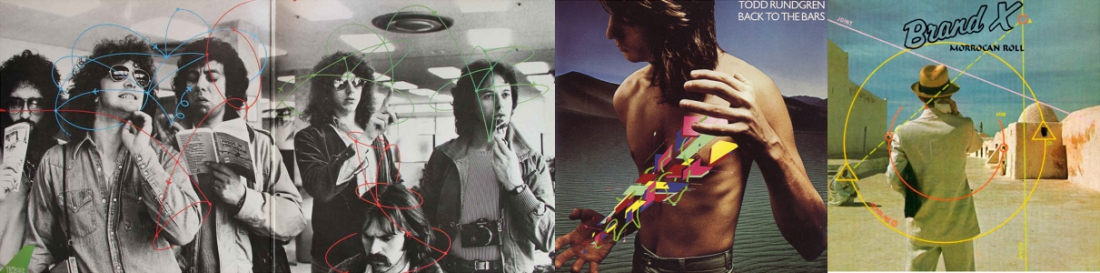

❹10CC Bloody Tourists

❺PETER FRAMPTON Somethin’s Happening

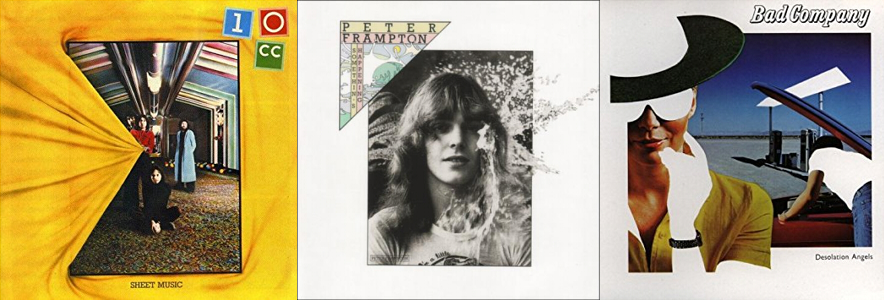

❻10CC Sheet Music

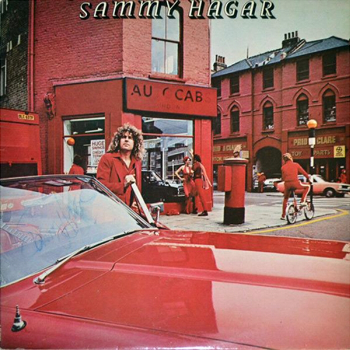

❼SAMMY HAGER Sammy Hager

❽BAD COMPANY Desolation Angels

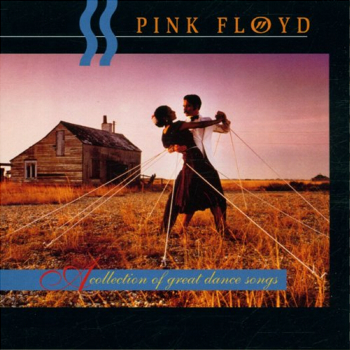

❾PINK FLOYD A Collection of Great Dance Songs

❿VARIOUS ARTISTS Picnic-A Breath of Fresh Air

⓫ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA Electric Light Orchestra

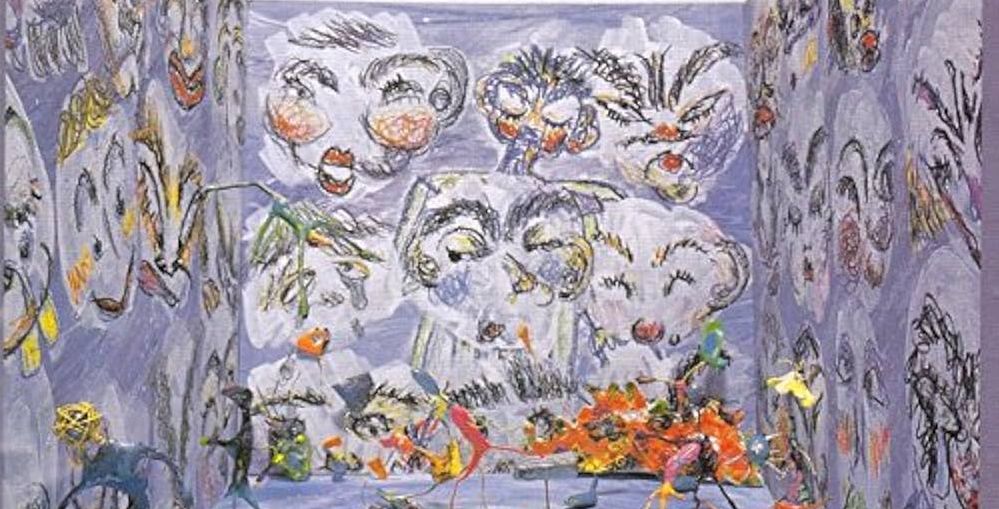

⓬GENESIS A Trick of the Tales

⓭XTC Go 2

⓮THE BROUGHTONS Parlez-Vous English?

⓯PROTOTYPE Prototype

ジョン・アンダーソンのような誇大妄想癖持ちの御仁には、《直球幻想派》ロジャー・ディーン。ロジャー・ウォーターズやピーター・ガブリエルみたく被害妄想癖が厄介な人々には、《曲球写実派》のヒプノシス。

まさに天の粋な配剤としか思えない、アーティストとアート・デザイナーの絶妙な相性だったりする。ざっくり言うけども。

私はヒプノシス独特の〈こざかしさ〉に漂う、英国ならではの匂いがやはり、いい。しかしこざかしさは時として、大惨事を招きかねない。ただその惨状もまたどこかモンティ・パイソン的だったりして、別の意味で愉しませてもらってきた気がする。

その最たる例として、【ピンク・フロイド1981年のベスト盤❾】を特に推したい。

MTVやらニューロマやらの登場で、猫も杓子も「♪れっつだんすっ♡」と世界中のダンスフロアで群れていた、あの時代。それだけに明らかにダンス・ミュージックとは未来永劫ねじれの位置にあるはずの、フロイドならではの悪意と皮肉が原題で炸裂している。

『A Collection of Great Dance Songs』。おお。

だからといって、踊り子さんを本当に大地に縛りつけなくてもいいじゃないかヒプノシス。「踊れるもんなら踊ってみんかい!」か? この〈目がまったく笑ってない馬鹿馬鹿しさ〉こそヒプノシスの、ひいてはピンク・フロイドの真髄に他ならない。

【英ハーヴェストの2枚組レーベル・コンピ盤❿】におけるガスマスクを装着した家族のピクニック風景も、同一線上の芸風だろう。トーガソン本人は後年、「当時はイケてると思ったが、やがて『なんで俺はこんなもん作っちゃったんだぁ?』とがっかりした代物」と後悔している。そお? 青くていいじゃない。ふふふ。

その一方で【エレクトリック・ライト・オーケストラ1971年のデビュー作⓫】なんか、「エレクトリック・ライト……なら電球でいっか」と適当に思いついたとしか思えぬ『笑点』大喜利レベルの不発ギャグを、何の衒いもなく披露するからニューロンは太い。

スタイリッシュ&スマートを気取ってはいるが、ヒプノシスは意外と馬鹿なのだ。

そういう意味では、【サミー・ヘイガー1977年の同名2ndソロ・アルバム❼】もエグい。とにかくヘイガーは公私の別なく赤色が大好きの〈赤男〉で、衣裳もギターもぜーんぶ赤という痛い男だった。ヒプノシスはせっかくのアビイ・ロード・スタジオ録音作品だからと、ロンドン南部の田舎街に見つけた真っ赤な街路に赤い通行人から赤い大道具から赤い小道具からおもいきり揃えて、〈英国の赤男〉を演出した。

しかし現実を赤く染めれば染めるほど、絵に描いたような米西海岸野郎の能天気さが際立ち、とてもシュールで素敵な赤馬鹿ジャケが完成しちゃったのである。CD化に際して復活したものの、レコード時代には何の変哲もないジャケに差し替えちゃったのだから、よっぽどヘイガーはヒプノシスに馬鹿にされたと思ったに違いない。

センスのない奴め。

意外といえば、「基本は写真」的な先入観を持たれがちなヒプノシスだが、〈イラスト物〉も実はかなり優秀だったりする。

中でも【ピーガブ脱退後のジェネシス初アルバム⓬】の見開きジャケに並んだ英国臭たっぷりのイラストたちは、収録曲に登場するキャラ群なのだがなんとも味がある。風合いある紙質や色彩ともども〈いい塩梅〉だったし。

ただしバブル期の『週刊モーニング』に4C連載されてたとしか思えない、アル・スチュワート『イヤー・オブ・ザ・キャット』のやたら小洒落たイラスト・ジャケだけは、未だにヒプノシスの作品であることを忘れちゃってる自分がいる。ツェッペリン『イン・スルー・ジ・アウト・ドア』の、〈水に濡らしたら色が変わるぜ〉内袋のイラストも実は同じ筆致なのに。

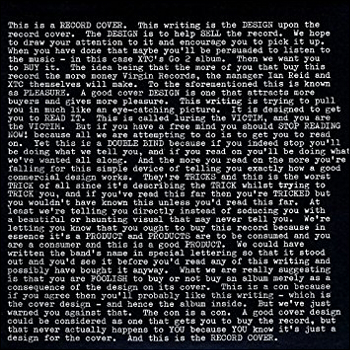

他にも、ジャケは《これはアルバム・カヴァーの表です》《裏です》、レコード・ラベルは《A面です》《B面です》と、いちいち情報を伝達するタイプ文字だけで印刷物のすべてを埋めつくした【XTC1978年の2ndアルバム⓭】系統も、かなり屈折している。いま思えばこの4年前――中見開きとインナースリーヴ2枚が既に文字の大群と一触即発状態の、ジェネシスの『眩惑のブロードウェイ』がプロトタイプだったのだろうか。

たぶん1980年発表の10CC『ルック!ヒア!!』も同系で、表ジャケには《ARE YOU NORMAL》裏ジャケにはバンド写真と共に《THE GROUP》。そしてA面ラベルは《ARE YOU READY》でB面は《ARE YOU DONE》ときた。

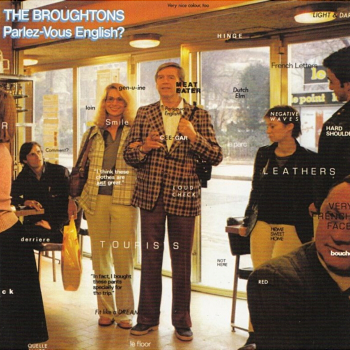

ちなみにこの〈文字の暴力〉の究極形が、【1979年発表のザ・ブロートンズ(旧エドガー・ブロートン・バンド)⓮】か。普通の〈地元フランス人が集まるカフェに立ち寄った旅行者〉写真なのだけど、該当する絵面を説明した文字キャプションがあちこちで躍る。〈Smile(笑顔)〉とか〈MEAT EATER(肉好き)〉とか〈HARD SHOULDER(いかり肩)〉とか〈le floor(床)〉とか〈TOURISTS(旅行者)〉とか〈Very nice colour,too(この壁の色もとてもいいよ)〉とか〈LEATHERS(革)〉とか〈NEGATIVE WAVES(天然パーマ)〉とか、ほとんどニコ動のコメントと化している。つくづく性根が曲がってて、いい。

ついでだからヒプノシスの手法をざっくり分析するには、【ピンク・フロイド1973年の1st&2ndカップリング盤『ナイス・ペア』❷】のジャケが索引的で、ひとまずわかりやすいと思う。表裏に並ぶ全18枚のミニジャケが、合成系ありイラスト系ありエロエロ系ありシュール系あり不快系ありと、ほぼ〈ヒプノシス見本市〉だからだ。

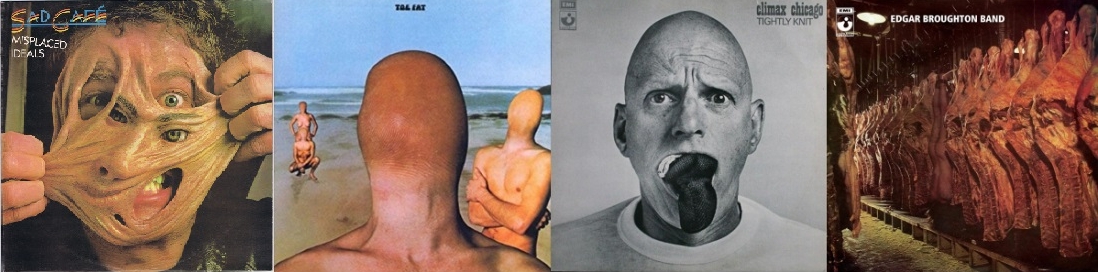

ちなみに《不快系》とは要は〈気色悪い系〉で、顔面が寄生獣よりもぐにゅぐにゅだったり、頭部が指の指紋人たちだったり、口に靴下を突っ込んだ男だったり、いろんな動物の死体に交じって人間の屍もぶら下げられた精肉工場の風景だったり、するシリーズ。

一方、《エロエロ系》は股間を隠す無花果(いちぢく)の葉っぱとか、オッパイノビール(←小林製薬のネーミングかよ)とか、鍵穴の向こうに裸婦とか、女体の砂漠とか、もうしょうがない。

高校時代に見た、モントローズのラスト盤『反逆のジャンプ』の赤い薄地越しの股間があまりに鮮烈で、90年代初頭にストリート・スライダーズの蘭丸と一緒にプロデュースした日本の某ロックンロール・バンドのジャケでパクろうとしたことがある。

「よし、こっちは女子の股間をヘアごと石膏で塗ってエロオブジェだぜ!」

するといやらし過ぎてとても市場に出せる代物にならなかったし、モデル嬢からは「石膏でアソコがかぶれた」と治療費と慰謝料を請求されたのであった。くー。

ヒプノシスの代名詞といえば、砂漠に延々と赤いヴィニール製のサッカーボールを並べたり、バタシー発電所に豚を飛ばしたり、(ヒプノシス解消後だけど)海岸線に700脚のベッドメイキング済みのベッドを並べたりの、いわゆる《ランド・スカルプチャー》。

現代ならフォトショップで加工すれば簡単にできるのだろうが、途方もない人力と時間と予算を費やして実現させてきた〈非現実的な現実〉と〈紙一重のリアリティー〉は、やはり尋常ではない説得力だったのだ。

しかし私はもっとシンプルな、〈気の利いた小細工〉というヒプノシスもう一つの側面にいまなお惹かれ続けている。イラストと写真のちょっとした共存、である。

古くはプリティ・シングスの『シルク・トーピード』のような、イラストの「巡洋艦」と写真の「いかにもハリボテな魚雷に跨った姉ちゃん」の強引な融合という雑さもなかなか素敵だったが、どんどん洗練されていくのだ。

布に包まれた写真の中のメンバーがその布を引っ張るという、〈楽譜〉と〈布〉を掛けた【1974年発表の10cc『シート・ミュージック』❻】。麗しい童顔にかかる瞬間の水の飛沫が紙焼きの外まで飛び散るポートレイト写真と、お洒落なわたせせいぞう調イラストが妙に合う【ピ-ター・フランプトン大ブレイクちょっと前の『サムシンズ・ハプニング』❺】。また【バッド・カンパニーの5thアルバム『ディソレーション・エンジェル』❽】を飾った1979年当時の「これがモードだ」ジャケは、バドカンと音もイメージも全然合ってないのが逆に素晴らしかったし。

そして松本零士ワールドを彷彿させるメカ&アート的なラインや幾何学イラストを写真に組み合わせた複合アートが増え、メンバーたちの顔を航空ルートマップが飛び交う【1978年の10ccライヴ・アルバム『ブラディ・ツーリスト』❹】の内見開きジャケや、トッド・ラングレンの『未来への回帰』にブランドXの『モロカン・ロール』だったりと、秀作目白押しの芸風として確立した観がある。

こうした〈スマート・ヒプノシス〉の最高峰としてはやはり、惑星をビリヤードの球に見立てた【ウイングス1975年の名盤『ヴィーナス・アンド・マーズ』❸】が完璧過ぎるだろう。一見、蛇足としか思えない球文字によるアーティスト名とアルバム・タイトルも、見慣れると逆にポップだったりして、もう笑うしかない。しかも初回盤はモノクロ・ポスター×2とステッカー×2がセットされており、フロイドの『狂気』『炎』同様《パッケージ・デザインとしてのアルバム・カヴァー》という新たな可能性も開拓したのだから。

でもって【❶ゼップ1976年の地上最強復活盤『プレゼンス』】はもう……〈アルバム発売日、米ホワイトハウスや英ダウニング街10番地、仏エッフェル塔の足元など世界の大都市における戦略ポイントに、あの黒いオブジェを人知れずそっと置いとく〉プロモーションを極秘裏に進めてたらしい唯我独尊マネ、ピーター・グラントに激しく共感した私だ。結局、この馬鹿馬鹿しくも素敵なCI戦略は直前にメディアに漏れちゃったため、大激怒したグラントが宇宙の彼方までちゃぶ台返しして幻に終わったのであった。

というわけで、あの黒いオブジェを誰か私にください。位牌にします。

フロイドだったり10ccだったりピーガブだったり〈典型的な名作〉はあえて全部外したけれど、それでも『プレゼンス』だけは絶対外せない。もし私が《プレゼンス黒位牌永久保存会》を起ち上げたら、昭恵夫人は名誉会長職を請けてくれるだろうか。

「僕が写真を好きなのは〈現実を扱う表現メディア〉だからで、しかもその現実に抵抗して捻じ曲げたいわけ。僕の作品には、それが現実なのかどうか問題を提起するものが幾つかある。そういう意味では、現実の世界を非現実的な方法で扱ってるのさ」

とは、ストーム・トーガソンの矜持である。

私はヒプノシスの作品に触れる度に、1966年というより昭和41年に放映され平均視聴率32.4%を誇る《ウルトラシリーズ》第1弾『ウルトラQ』の、オープニング・ナレーションが必ず思い浮かんでしまう。

〈これから30分、あなたの目はあなたの身体を離れて、この不思議な時間に入っていくのです〉

そう、若き日の石坂浩二によるこのセンテンスだ。

21世紀突入直後のいわゆるゼロ年代、全国津々浦々コンビニが完全定着した日本は、空前の〈食玩ブーム〉を迎えた。森羅万象この世のありとあらゆるものがこぞってミニチュア・フィギュア化された、不思議な時代である。中でも2002年春から足掛け6年半、シリーズ全25弾276アイテムで累計1000万個を突破した異例の超人気ロングセラー商品が、バンダイ『ウルトラ怪獣名鑑』シリーズだ。

その最大の特色である《デスクトップ・ジオラマ》という基本コンセプトが、〈大きなおともだち〉の心の琴線を摑んで離さなかった。

我々が、ウルトラマンやウルトラセブンといったヒーローも魅惑的なウルトラ怪獣たちも好きだったのは、言うまでもない。しかしそれ以上に愛したのは、実はブラウン管の向こう側の〈景色〉なのだ。彼らが闊歩した街や埋立地や山野や海や惑星から流れてくる、匂いやドラマツルギーとともに。

怪獣のフィギュアやソフビだけでは、単なる「怪獣図鑑」に過ぎない。ジオラマという風景があってこそ、セブンの〈心の痛み〉や雪ん子の〈無垢さ〉やジャミラの〈無常感〉が見えるのだから、「コミ」じゃなきゃ駄目なのである。だからこそ、圧倒的な造形力で懐かし1シーンを切り取った『ウルトラ怪獣名鑑』は斬新だった。

しかも平均25㎠の掌サイズで。

実はこうした各種フィギュア・模型・ジオラマの世界って、紙ジャケやプログレの世界観にかなりダブるんじゃないかとかねがね思ってるのだが、それは次の機会に譲る。

で2008年夏、私はバンダイさんの全面協力の下、『ウルトラ怪獣名鑑戯画報』というシリーズ集大成本を書き下ろした。自分で言うのもなんだが、私の40年弱に及ぶ売文屋人生において一、二を争う出来と未だに思う。だははは。

そんなヲタ本の中で私は、名作『ウルトラQ』をこう評している。

何か些細なことで日常のバランスが崩れたときに現れる《アンバランス・ゾーン》を唯一の共通項に、怪獣が登場しようがしまいが、はたまた話のジャンルに囚われることなく28本の物語を紡いだアンソロジーが、『ウルトラQ』である。

そしてその作品群に対する「〈好き嫌い〉は認めても、〈優劣〉をつけることなど赦さない」的な、クリエイターたちの〈尋常ではない執念〉が全編を通じて迫るのだ。その執念は、物語にも登場人物にも映像にもセットにも特撮にも漲っていた。

常軌を逸したクリエイティヴィティーこそまさに、誰の心の中にも実は潜んでいる《アンバランス・ゾーン》そのものなのである。非日常、不条理、屈折、虚無、妄想、無垢、そして現実――大人になってからでは理解できないことを、どうも我々は既に『ウルトラQ』から学んでいたようだ。

文中の〈ウルトラQ〉を〈ヒプノシス〉に置き換えても全く違和感なく読めてしまうから、この世界はつくづく狭い。

そしてプログレッシャー的観点から言えば、〈ここではない遠いどこか〉に誘なうロジャー・ディーンは正真正銘の王道だが、あくまでもここに踏みとどまったまま〈日常の中の非日常〉に執着するヒプノシス独自の説得力は、どこまでも魅力的だ。

本書の表紙を飾る、泣く子も黙ったフロイドの『炎(あなたがここにいてほしい)』。

あの作品には、ロジャー・ウォーターズにとっての<仮想・自分>であるバレットが、“狂ったダイアモンド”にもタイトル曲にも登場する。精神破綻した彼の社会復帰を当然、心から願っているがゆえの作品なのだろうが、人間誰しも見失ってはならないのが<自分>なわけで、それがこのアルバム表題曲の、<究極の自戒ソング>として我々の心の琴線を摑んで離さない理由だと私は思う。

<火・水・砂・空気>が本作のテーマとして掲げられ、事実、ヒプノシスによるヴィジュアルの数々は忠実にそれを具体化している。しかしよぉーく観察してほしい。

砂漠を泳ぐスイマー。水しぶきひとつ上がらぬ飛び込み風景。砂漠で売り歩く顔のないセールスマン。本来の機能を果たせない布製の炎。全身炎に包まれた自分自身と握手を交わす自分。そして、ジャケ全体をぴっしり覆う漆黒のヴィニール・シュリンプに貼られたステッカーに描かれる、マシーン同士の握手。すべてが空虚な光景だ。

じゃあなぜ、空虚なのか――それはもう〈自己の不在〉に他なるまい。と同時に、テーマに選ばれた四要素自体がすべて、摑みどころのない<自分自身>そのものの象徴なのではないか、とも思った。

などと楽曲とグルになって聴く者を妄想に駆り立てる、罪作りなアートワークの存在そのものが問答無用に素敵なのだと思う。永年お世話になってます。

ちなみに、恥ずかしながら最近その魅力に気づいたヒプノシス作品は、カナダの〈なぜなんだかAORっぽい香りがする(失笑)〉ハードロック・バンド【プロトタイプ1983年発表の唯一のアルバム⓯】。少なくとも私にとってはどうでもいい類のロックなのだけど、日常場面において突然このジャケが思い浮かぶ機会は意外に多い――柱の角に足の薬指と小指の間をおもいきりぶつけたとき、とか。

だってこのジャケ、いままさに(たぶん)ハチドリが己れの鼓膜を突き刺そうとしてるのだ。これを見て己れの痛点の所在を意識しないおまえは既に死んでいる(←死語)。

バンド・ブームが勃興した80年代半ば以降、国産ロックは僅か十年の間に〈日本独自の流行歌〉として認知されていく。『ロッキング・オン・ジャパン』創刊も重なり、瞬く間に音楽評論家としての仕事の8割方を邦楽関係が占めるようになった。

その頃やたら各方面から訊かれたのは、〈なぜ日本のロックのアルバム・カヴァーに名作は生まれないのか?〉。たしかに私も当初は疑問だったのだが、バンドたちと彼らを取り巻くレーベル各社やマネジメントとどっぷり関わってるうちに、呆気なく理解できた。理由は簡単だった。

当時、ほとんどのCDジャケが音も聴かないまま、何を唄っているのか知らないまま、下手すりゃアルバムタイトルも未定のまま、デザインされていたからだ(←きっぱり)。

洋楽コンプレックスの一言で片づけたくないが、バンドたるものモードに入れば四六時中新曲を書いてるもんだと信じていた。偉大なる先達たちのツェッペリンやフロイドやクリムゾンみたく、まずいち早くツアーで披露し現場で練り上げた末に、出来に納得できたら晴れてレコーディングとか。結果的にアルバムのコンセプトから外れる新曲になったら、惜しげもなく外してお蔵入りにしたりシングルB面曲にしたりとか。

だがしかし、日本の若きバンドマンたちは総じて怠惰だった。ツアーや取材に忙殺されてたという本末転倒の仕事環境も考慮すべきではあるが、とにかく創作活動に消極的というか、まず新作のリリース日にそこから逆算した音源の完パケ日、およそ半月前後のレコーディング期間、そして作詞作曲の締切日とスケジュールが切られて初めて、重い腰がなんとか上がるのだから驚いた。

だからアルバム未収録曲が生まれる余地などないし、楽曲が出揃いアルバム・タイトルやコンセプトが決まるのを待ってデザインしようもんなら、リリース日にジャケは絶対間に合わない。つまり中身と外身は一度もリンクすることなく、全くの別工程で制作されてたわけだ。

そりゃ〈はるか彼方のヒプノシス〉である。

別の言い方をすれば、毎回毎回独力で目先を変えた〈CDジャケット〉という名のポートレイト・ヴィジュアルを作り続けることができた日本のアート・ディレクターたちは、ものすごく優秀なのかもしれない。

かつて、アートワークのアイディアは実際に聴いてインスパイアされたものかと訊かれたトーガソンは、こう応えた。

「他に何か方法がある? 当たり前だって」

〈当たり前〉に感謝しなければならない我々、であった。

第一回「ジョン・ウェットンはなぜ<いいひと>だったのか?」はコチラ!

第ニ回 「尼崎に<あしたのイエス>を見た、か? ~2017・4・21イエス・フィーチュアリング・ジョン・アンダーソン、トレヴァー・ラビン、リック・ウェイクマン(苦笑)@あましんアルカイックホールのライヴ評みたいなもの」はコチラ!

第三回「ロバート・フリップ卿の“英雄夢語り”」はコチラ!

第四回「これは我々が本当に望んだロジャー・ウォーターズなのか? -二つのピンク・フロイド、その後【前篇】-」はコチラ!

第五回「ギルモアくんとマンザネラちゃん -二つのピンク・フロイド、その後【後篇】ー」はコチラ!

第六回「お箸で食べるイタリアン・プログレ ―24年前に邂逅していた(らしい)バンコにごめんなさい」はコチラ!

第七回「誰も知らない〈1987年のロジャー・ウォーターズ〉 ーーこのときライヴ・アルバムをリリースしていればなぁぁぁ」はコチラ!

第八回「瓢箪からジャッコ -『ライヴ・イン・ウィーン』と『LIVE IN CHICAGO』から見えた〈キング・クリムゾンの新風景〉」はコチラ!

第九回「坂上忍になれなかったフィル・コリンズ。」はコチラ!

第十回「禊(みそぎ)のロバート・フリップ ーー噂の27枚組BOX『セイラーズ・テール 1970-1972』の正しい聴き方」はコチラ!

第十一回「ああロキシー・ミュージック(VIVA! ROXY MUSIC)前篇 --BOXを聴く前にブライアン・フェリーをおさらいしよう」 はコチラ!

第十二回「ああロキシー・ミュージック(VIVA! ROXY MUSIC)後篇 --BOXを聴いて再認識する〈ポップ・アートとしてのロキシー・ミュージック〉」はコチラ!

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!