【タイトル追加】メロトロン溢れるフォーク・ロック探求!

スタッフ佐藤です。

今回の探求の主役は「メロトロン」で参りたいと思います。

と言ってもご紹介するのはプログレではなく「フォーク・ロック」。

幻想的なメロトロンの調べが彩る珠玉のフォーク・ロック作品をピックアップいたしましょう☆

まずは英国の作品から!

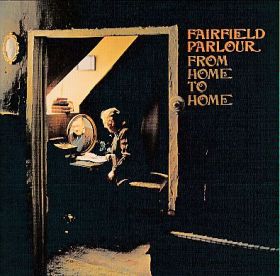

FAIRFIELD PARLOUR/FROM HOME TO HOME

英国的なリリシズムを存分に堪能したいなら、これ以上のものってないかもしれません。

流れるように美しいメロディー、しっとり格調高い管弦、そして暖かく優しさに満ちたメロトロンの音色。

涙なくして聴けない名作ですね。

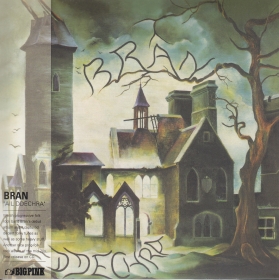

BRAN/AIL DDECHRA

基本的にはメロキャンとチューダーロッジの中間ややチューダー寄りという長閑なフォーク・ロックなんですが、一曲目がメロトロンの洪水が流れ込むキラーチューンで仰天!

格調高さの中に哀愁が潜むウェールズ語ヴォーカルも素敵です。

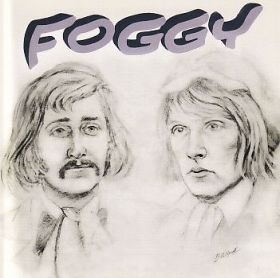

フォギー/贈り物

STRAWBSのトニー・フーパーがプロデュースした、牧歌的でいて格調高さも味わえる英フォーク・デュオ作なんですよね。

メロトロンも入っていて、英国ならではのリリカルな幻想美がたまらないなぁ。

【関連記事】

【作品追加!】愛すべきブリティッシュ・ポップ・デュオ特集!

2人のシンガーソングライターが英国の田園風景をバックに紡ぐ美しいメロディと2人の歌声が奏でる穏やかなハーモニー。ジョンとポールの国、イギリスから生まれたそんな愛すべきデュオ達をピックアップ!

11:59/THIS OUR SACRIFICE OF PRAISE

メロトロン入り英フォークの名盤として語られてきた一枚ですね。

ただでさえふわふわと夢見心地なサウンドなのに、そこにメロトロンが入ってきてもう現実とは思えないものすごいまどろみ感が聴き手を包み込みます。

嗚呼、極上・・・。

【関連記事】

爽やかで涼しい風が吹き抜ける…透明感ある女性ヴォーカルの英国フォーク作をピックアップ!

爽やかで涼しい風を感じさせてくれる、透明感ある美しい女性ヴォーカルの英国フォーク作をピックアップ!

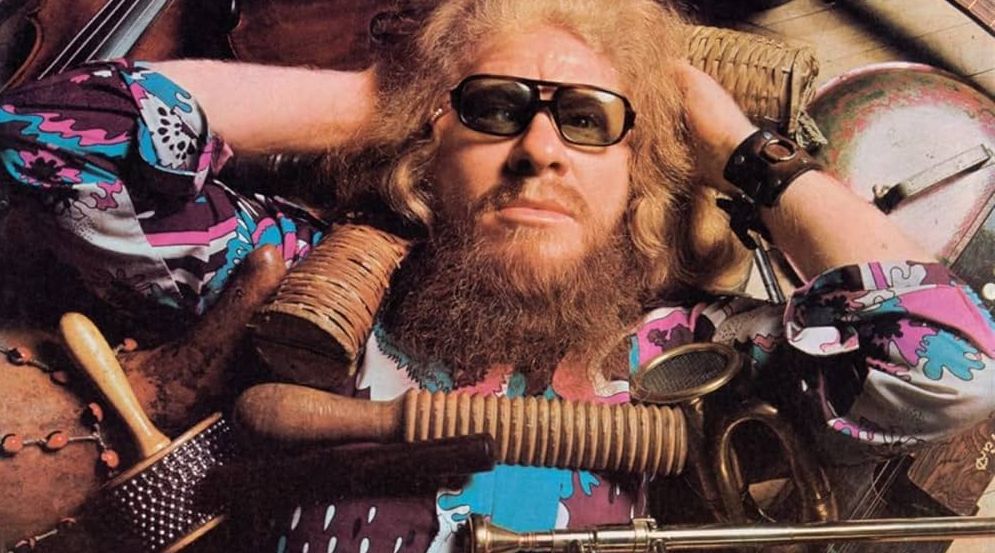

EVERYONE/EVERYONE

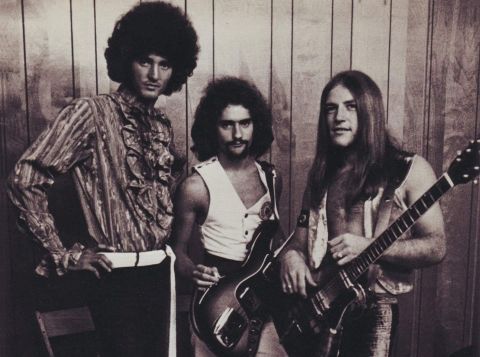

グリムスやプレインソングで活躍、グリーンスレイドやフロイドとも共演したギタリスト/SSWアンディ・ロバーツ率いるグループ。

米国憧憬の中にもフィドルが英国的な陰影を描くフォーク・ロック、ルーラルなコーラスが染みるスワンピーな曲、ペダル・スティールが美しいハートウォームな曲など、英国的メロディが堪能できます。

特に2曲目が出色で、リズムが走り、オルガンが鳴らされ、ピアノがジャジーなフレーズを彩ると、そこは英国ならではの翳りある世界。そこに追い打ちをかけるように鳴らされるメロトロン!

【関連記事】

英国が誇るいぶし銀ギタリスト/SSWアンディ・ロバーツ特集【セッション・ワークス編】

フォーク・ロックからプログレまでジャンルを超えて活躍するいぶし銀英ギタリストAndy Robertsをピックアップ!

【関連記事】

英国が誇るいぶし銀ギタリスト/SSWアンディ・ロバーツ特集【バンド&ソロワーク編】

英国ロック界が誇るいぶし銀ギタリストAndy Robertsのバンドワーク&ソロワークをピックアップ!

各国のメロトロン入りフォーク・ロックも見てまいりましょ~。

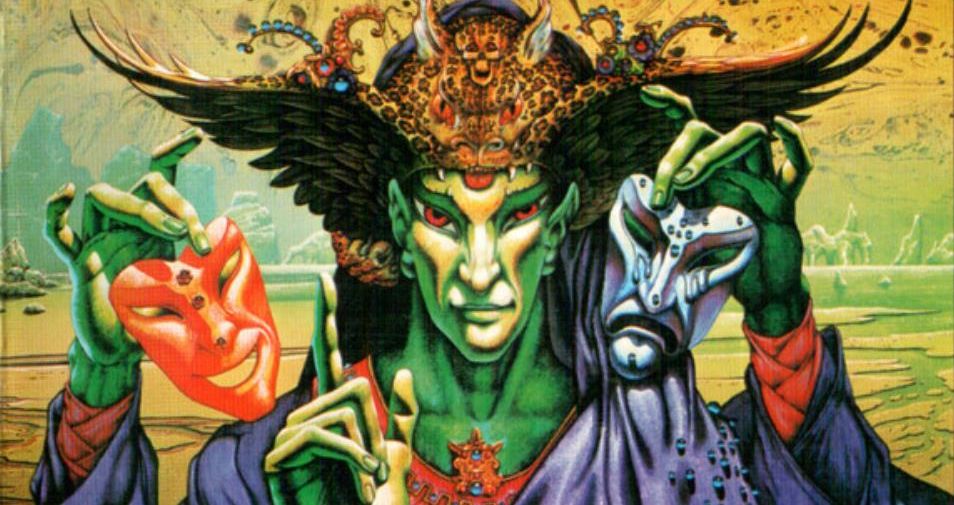

チェレステ/チェレステ

プログレの文脈で聴かれがちながら、メロトロン入りフォーク・ミュージックとしても秀逸なイタリアが誇る名作。

アコギを基調としたたおやかな演奏をベースとしながらも、その上を覆うメロトロン、シンセ、フルートなどによる壮大な幻想美が圧倒的。

中世ヨーロッパから神話的世界観へとどこまでもイマジナティヴに広がっていくサウンドが素晴らしすぎます。

【関連記事】

CELESTEから出発する、たおやか系イタリアン・ロック探求☆

熱量高く濃密なサウンドのイメージが強いイタリアですが、今回はリリカルでたおやかなサウンドを奏でるグループ達をご紹介します☆

ブローゼルマシーン/ブローゼルマシーン

幻想的なアコギやフルートにシタール、慈愛と厳粛さが入り混じる男女ヴォーカル、そしてメロトロンの幽玄なる調べ・・・ゲルマンの深い深い森が映し出されます。

神秘的でありつつ温もりにも溢れた独アシッド・フォーク名作。

MIDNIGHT CIRCUS/MIDNIGHT CIRCUS

哀愁のメロディーを男声2人で美しくハモるアコギ弾き語りに、リコーダー、メロトロン、フルートらが絡む、幻想的なアンサンブルに惹きこまれます。

曲によってはビリーバンバンなんかを思わせる情緒があって、日本人の心の琴線をかき鳴らします。

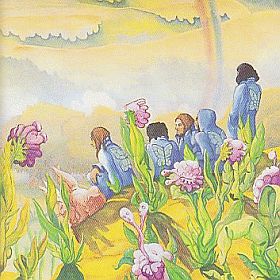

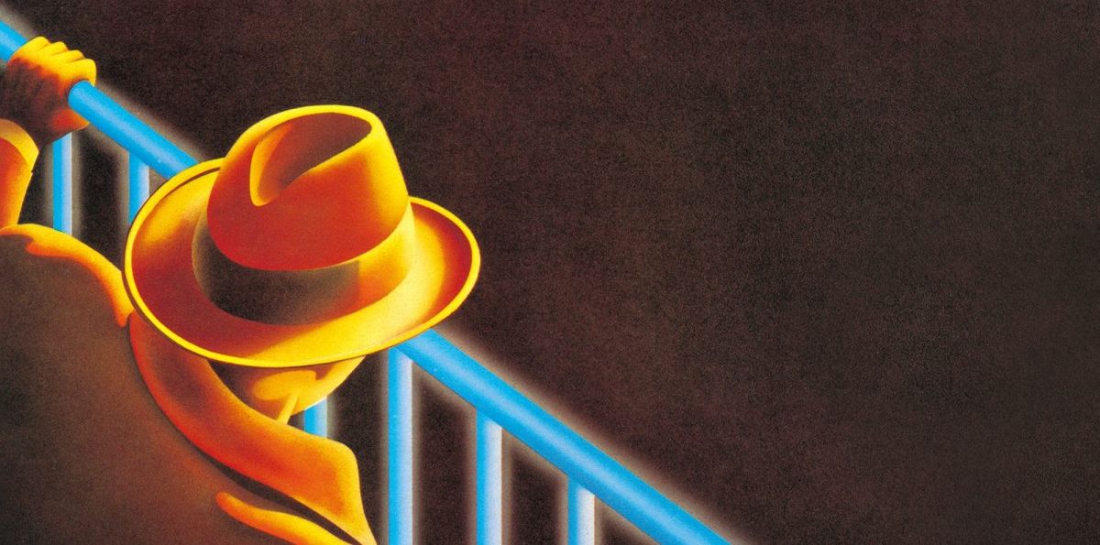

HARMONIUM/SI ON AVAIT BESOIN D’UNE CINQUIEME SAISON

フォーク・タッチのリリカルさ、センチメンタルさを、メロトロン幻想が雄大に包み込むスタイルは唯一無二。

ケベックが誇るまどろみ系プログレ・フォーク名盤!

【関連記事】

舩曳将仁の「世界のジャケ写から」 第四十四回 HARMONIUM『LES CINQ SAISONS』(カナダ)

コラム「そしてロックで泣け!」が好評だった音楽ライター舩曳将仁氏による、新連載コラム「世界のジャケ写から」。世界のプログレ作品より魅力的なジャケットを取り上げ、アーティストと作品、楽曲の魅力に迫ってまいります。

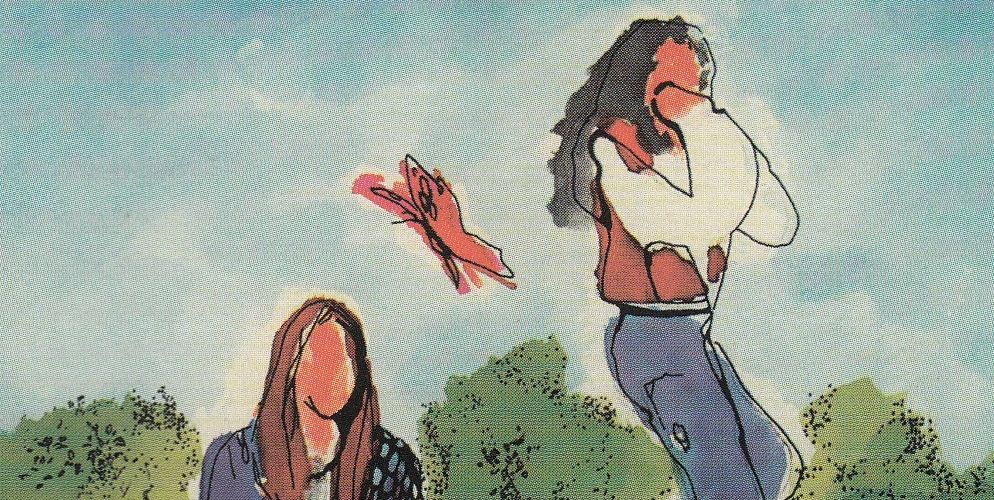

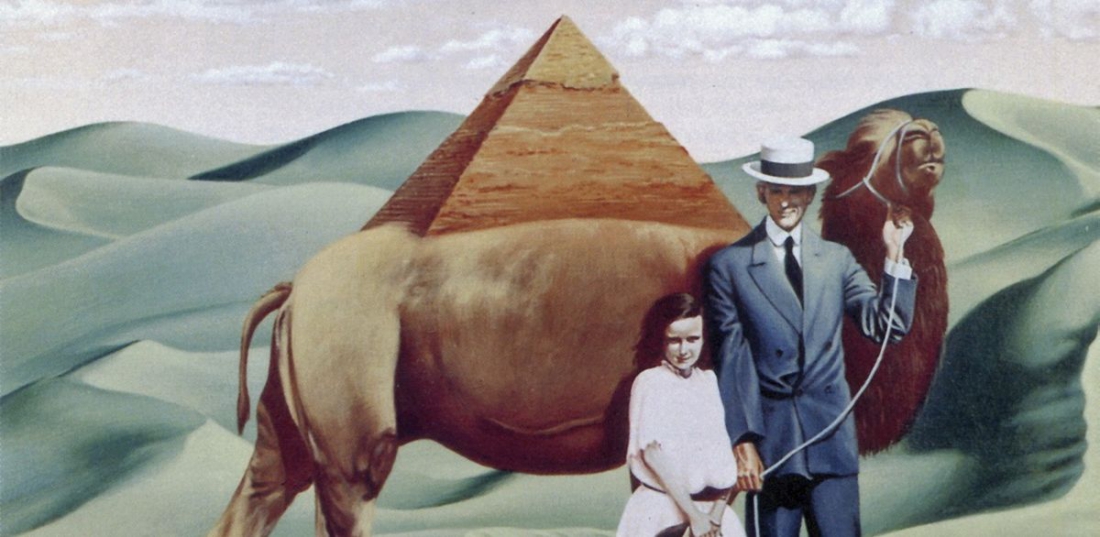

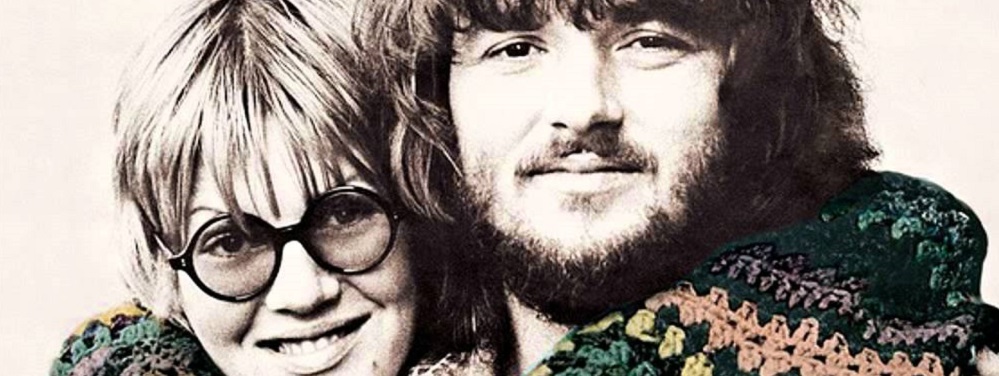

MADDEN & HARRIS/FOOL’S PARADISE

教師と教え子が組んだオーストラリアのフォーク・デュオ。

流れるようなアコギと、靄のようなメロトロンのコンビネーションが堪りません。

永遠に浸っていたくなるような幽玄フォークだなぁ。

いかがだったでしょうか。

気になる作品が見つかりましたら幸いです!

関連カテゴリー

関連CD在庫

-

CELESTE / CELESTE

76年発表、イタリアン・ロック随一のメロトロン名盤にして素朴な歌心にも溢れる珠玉のイタリアン・シンフォ

単発ながら素晴らしい作品を残したイタリアのプログレッシブ・ロックグループの76年唯一作。ゲスト・プレイヤーにPICCHIO DAL POZZO のAldo De Scalziを迎えて製作され、メロトロンの名盤としても知られるその内容は、ファンタジックなフォーク・ロック風の牧歌性が素晴らしい優美なサウンド。フルートやヴァイオリン、ギターが彩るフォーキーな音楽性を基本にメロトロンやアナログ・シンセサイザーが神秘的な広がりを加味しています。ほとんどリズム・セクションを廃した作風とシンセサイザー・サウンドの効果もあって、ジャーマン・ロックなどにも通じる浮世離れした浮遊感を持っていることが個性的ですが、やはり優美なメロディーには確かなイタリア叙情を感じます。

-

11:59 / THIS OUR SACRIFICE OF PRAISE

74年唯一作、叙情的なメロディとメロトロンによる幻想的サウンドが素晴らしい夢見心地の英フォーク

74年にリリースされながらほとんど流通せずに幻となった英国フォークの激レア・アイテム。男女ヴォーカルによる美しいヴォーカル&ハーモニーと叙情的なメロディー、そしてそのバックで鳴り響く幽玄なメロトロン。トラッド色はほとんど無く、泣き、泣き、泣きのメロディー&フレーズで構成された幻想的なサウンドに終始夢見心地の名作。

-

BRAN / AIL DDECHRA

ウェールズ出身のフォーク・ロック・バンド、原盤は激レアとして知られる75年作1st、メロトロンを豪快に鳴らす1曲目が必殺!

ウェールズ出身のフォーク・ロック・バンド、原盤は激レアとして知られる75年の1st。何と言っても1曲目が必殺。軽快に刻むリズムとキンキンと響くサイケギター、そして分厚いメロトロンが洪水のごとく流れ込む大変素晴らしい一曲。かすかな哀愁を含んだウェールズ語のヴォーカルがまた堪りません。2曲目以降は女性キーボーディストによる清楚なフィメール・ヴォーカルをフィーチャーした、英国の片田舎をイメージさせる長閑なフォーク・ロック・ナンバーが中心で、メロウ・キャンドルとチューダー・ロッジの中間(ややチューダー寄り)といった印象で実に良い味わいです。綺羅びやかなアコースティックギター、哀愁たっぷりのサイケがかったエレキギターが楽曲を彩っていて、彼らならではの味を出しています。英フォーク本来の格調高さと、どこか感じられる「いなたさ」がいい塩梅で共存する好盤です。

-

-

HARMONIUM / SI ON AVAIT BESOIN D’UNE CINQUIEME SAISON

カナダはケベック州出身のシンフォ/フォーク・ロック・グループ、75年作、幽玄のメロトロンが彩る、ジャケ通りの幻想美に包まれたフォーク・タッチのシンフォ、傑作!

カナダの叙情派を代表するプログレッシブ・フォークロックグループの75年2nd。専任管楽器奏者を擁したその音楽性はフォーク・ロックの肌触りを持ったファンタジックな味わい深いものです。アコースティック・ギターの素朴な音色にフランス語のボーカル、コーラスが優しく重なり、インターバルではサックスやクラリネット、フルートがジャジーな彩りを添えています。さらには淡く響くメロトロンがヴィンテージな広がりを見せるなど、どこまでも繊細なプログレッシブ・フォークを聴かせており、まさにジャケットのような淡い幻想の世界を演出しています。

-

EVERYONE / EVERYONE

アンディ・ロバーツ率いる英ロック/フォーク・ロック・グループ、B&Cからの71年作

リヴァプール・シーンやグリムズやプレインソングでの活動でもソロでも英ロックのファンにはお馴染みのアンディ・ロバーツが、元ヤンコ・パートナーズやミック・エイブラハムズ・バンドのKey奏者ボブ・サージェントらと結成したグループ。サンディ・ロバートソンのプロデュースで録音され、アトミック・ルースターやジンハウスやハンニバルなども所属するB&Cレーベルより71年にリリースされた唯一作。2曲目「Sad」の名曲ぶりが凄い!抑制されたリズム隊とピアノが「くるぞくるぞ」と聴き手の期待を煽るタメの効いたイントロから雰囲気たっぷり。バックにはメロトロンも鳴らされ、ハイ・トーンのスモーキーなヴォーカルがエモーショナルに憂いのあるメロディを歌い上げる。リズムが走り、オルガンが鳴らされ、ピアノがジャジーなフレーズを彩ると、そこは英国ならではの翳りある世界。そこに追い打ちをかけるように鳴らさせるメロトロン!ブリティッシュ・ロック一級の名曲ですね。その他の曲も粒ぞろいで、米国憧憬の中にもフィドルが英国的な陰影を描くフォーク・ロック、ルーラルなコーラスが染みるスワンピーな曲、ペダル・スティールが美しすぎるハートウォームな曲など、英国的なメロディが堪能できます。英フォーク・ロック/SSWのファンはもちろん、ネオン・レーベルあたりのジャジーで叙情的な英ロックのファンにもたまらない名作!

-

FOGGY / SIMPLE GIFTS

英フォーク・デュオ、ストローヴスのメンバーが全面的にバックアップした幻想的な英フォーク・ロック名品、72年作

英国はヨークシャー出身、ダニー・クラークとレニー・ウェズリーによるフォーク・デュオ。FOGGY DEW-Oとしてデビューしアルバムを残した後、FOGGYと改名してリリースした72年作。STRAWBSのトニー・フーパーによるプロデュースで、元STRAWBSでデュオHUDSON-FORDでもお馴染みの2人に加え、STRAWBSのKey奏者Blue Weaverが参加。木漏れ日溢れる牧歌性と、トラッドに根ざした格調高さとが絶妙にバランスした英国的なフォーキー・アンサンブル、そして親しみやすい2人のヴォーカルと優しいハーモニー。STRAWBS人脈によるサポートもさすがで、リコーダーやタブラやピアノがそっと艶やかに叙情を描きます。Blue Weaverによるメロトロンも聴き所の一つで、MOODY BLUESのフォーキーな曲が好きなリスナーにはたまらないでしょう。ブリティッシュならではの幻想美に包まれた英フォーク・ロック名品です。

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!