スタッフ佐藤の「南米ロック紀行」 第一回 ALMENDRA『ALMENDRA』(1969)

2020年10月16日 | カテゴリー:世界のロック探求ナビ

スタッフ佐藤です。

日本から最も遠い地で鳴らされる、南米のロック。

南米と言うと、サンバやタンゴのようなリズミカルで情熱的なサウンドが真っ先にイメージされるかもしれません。

でも、ことロックにおいては意外なほど純朴でセンチメンタルな詩情溢れるサウンドを鳴らすアーティストが多いのです。

繊細な音楽を好む日本のリスナーの感性にもきっとフィットすると思うのですが、ニッチなものとしてほとんど聴かれていないのはあまりに勿体ない!と日頃から感じています。

そこで、南米ロックをこよなく愛するスタッフ佐藤が、これは聴いて欲しいぞ!という作品を、作品が生まれた背景も絡めて連載形式でご紹介していきたいと思います。

第一回で取り上げたいのが、ブラジルを凌ぐ南米大陸随一のロック大国アルゼンチンの作品。南米ロックの詩情豊かさを味わってもらうのに最上と言える一枚、ALMENDRAの69年デビュー作『ALMENDRA』です。

混迷を極めた時代に、アルゼンチンの若者たちに寄り添った美しい歌を知っていただければと思います。

まずは、本作がリリースされた当時のアルゼンチンについて簡単に見ていきましょう。

■60年代アルゼンチンのロック・シーン

60年代初~中期のアルゼンチンでは、まだロックはあくまで「外国の音楽」として認識され、主にイギリスとアメリカで発表された楽曲の事を指していました。

ロックを演奏する自国ミュージシャンも、英米のヒット曲をそのまま英語でカバーしたり、それらをスペイン語に訳して歌うというのが主流だったようです。

そんな状況を変えたのが、1967年に結成されたLitto Nebbia率いるLOS GATOSが同年に発表したデビューアルバム。その中で、スペイン語によるオリジナルのロックが初めて発表されたと云われています。

それを皮切りにVOX DEI、MANALといった母国語でオリジナル楽曲を演奏するロック・グループたちも登場し、60年代終盤に向けて英国ロックの影響を受けつつも自国の言語や音楽要素を反映した「アルゼンチン・ロック」(Rock Nacional)の形成が進んでいきました。

ALMENDRAもまたその潮流の乗る形で、ブエノスアイレスの3つの学内バンドから4人のメンバーが集まり67年に結成、メンバーの徴兵などもあり一年出遅れながらも、69年になると共に本格的な演奏活動を開始します。

Luis Alberto Spinetta (リードヴォーカル/ギター)

Edelmiro Molinari (リードギター)

Emilio del Guercio (ベース)

Rodolfo Garcia (ドラムス)

「誰かがしていることを繰り返したり、翻訳したりする時代はもう終わったんだ。ただそれだけのことさ。俺たちは俺たち自身のもの、本物の何かを求めて歌わなければならないんだ。」

デビュー時の彼らが残した言葉です。模倣に終始してきたアルゼンチンのロック・シーンを自分たちが変えていく、という強い意気込みを感じさせます。

■若者の心を捉えた素朴で美しいメロディと詞

ALMENDRAが活動を始めた1969年は、66年より始動したオンガニーア軍事政権と市民の対立が最も激化した時期の一つにあたります。

その象徴的な出来事がブエノスアイレスに次ぐ第2の都市コルドバにあるコルドバ大学の生徒によって引き起こされた抵抗運動「コルドバ暴動」(コルドバソ)でした。なかば内戦のような状況に陥りながらも軍政は継続し、政府に不信を抱く市民への激しい弾圧は70年代中ごろまで続いていきます。

そんな抑圧に苦しみもがく若者たちの心にスッと入り込んだのが、ALMENDRAが紡ぐ素朴で美しいメロディと詞でした。

素直に捉える限り、彼らが歌う詞には、政治的なニュアンスはほとんど含まれていません。愛する女性に夜明けまでベッドに留まってくれるよう願う男、眠っている我が子の平穏を祈る親、家出した少女のことを心配する家族、などの普遍的な愛の数々が、メロウな演奏と繊細なメロディに乗せて歌われます。

とはいえ、彼らに自国の現状を憂う気持ちがなかったはずはありません。そのサウンドを聴くに、ALMENDRAというグループは若者たちの「代弁者」としてではなく、他者を慈しむ人らしい感情を歌うことで若者に寄り添う音楽を届けようとしたのではないかと思うのです。

そんな彼らの歌には、模倣によっては決して生まれえない「本物の音楽」の力が宿っているのは間違いありません。

知名度を上げるための精力的なライヴ活動の中で若者たちの心をたしかに掴んだALMENDRAは、アルバムデビュー前にもかかわらず、毎回ライヴ会場を埋め尽くすほどの聴衆に恵まれるようになります。

そうして、69年11月、ついにアルゼンチンの国民に最も愛されるロック・アルバムが生まれることになるのです。

■1969年作『ALMENDRA』

ALMENDRAのサウンドは、大のビートルズファンで『サージェント・ペパーズ』にとりわけ大きな影響を受けたSpinettaと、自国のフォルクローレに深い関心を持っていたGarciaの2人の音楽的志向が絶妙に融合することで生まれました。

サイケデリック・ロック影響下の色彩感あるギターやエコーがかった音作りがふんだんに取り入れられているものの、ゴツゴツした骨っぽさはありません。

角のないメロウな質感のサウンドがメロディと歌の美しさを最大限に際立たせているのが、本作が持つ魅力の大部分を占めます。

アルバムより、本作ならではの魅力がよく表れた3曲をどうぞ。

Muchacha

本作中、最も有名にして最も人々から愛されるオープニング・ナンバー。

飾り気のないアコースティック・ギターの伴奏に、ため息が出るほどに美しいコーラス、そしてSpinettaの鼻にかかった切ない歌声。愛を伝えるのにこれ以上は必要ないと言わんばかりです。

ソロ時代のジョン・レノンの境地にも近いのかもしれません。

Plegaria para un nino dormido

Spinettaがまだ15歳の頃に書き上げていたという、子守歌をモチーフにした曲。

最小限に鳴らされるアコギとピアノ、子供のように無垢な表情のエレキギターによる淡く気品あるアンサンブルと、言葉を選ぶように優しく語り聞かせるSpinettaのヴォーカルが絶え間なく胸に迫ります。

この英国ロックの叙情性とは異なる、もっと生っぽいメロウな陰影を帯びたサウンドこそが、南米ロックの多くに共通する味わいです。

LAURA VA

ラストを飾るのが、この息をのむほどに優美なクラシカル・バラード。

Spinettaが『サージェント・ペパーズ』に心酔していた事からもピンとくるかもしれませんが、ポールの「She’s Leaving Home」に触発されて書き上げられた曲で、上質な映画音楽のように聴き手を包み込む感じは本家に迫る出来栄えではないでしょうか。

終盤、名手Rodolfo Mederosによって奏でられるバンドネオンの音色もまた、どうしようもなく郷愁をかき立てます。

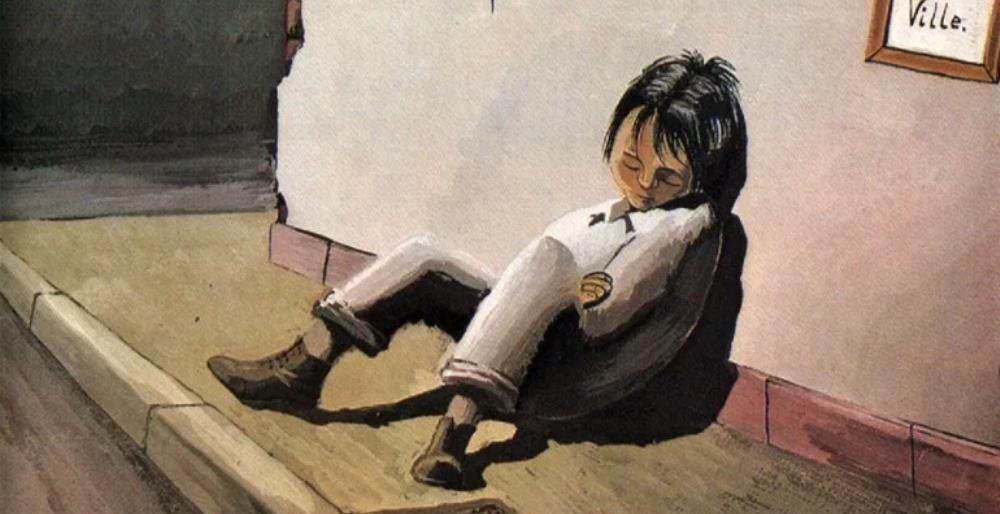

最後に、本作を飾る印象的なジャケットに触れておきましょう。

このイラストはバンドのリーダー格Spinettaが描いたもので、適切ではないと判断したレコード会社によってなんと一度破棄されたそうです。

Spinettaはそれに怒りながらも同じイラストをもう一度描き直して渋るレコード会社を押し切って採用させました。このイラストをジャケットに使うことへの強いこだわりをうかがうことが出来ます。

おもちゃの矢に射られ涙を流す男性をポップなタッチで描いたこのジャケット。それが意味するところは様々に解釈ができそうですが、軍政下で抑圧を受ける国民の心情を現したものにも見えます。

いずれにしても、このアートワークを欠いていれば本作はアルゼンチン・ロックの最重要作たりえなかったとさえ言われるのも納得できるほど、サウンドと不可分に結びついた稀にみる名ジャケだと思います。

関連CD在庫

【関連記事】

涙せずにはいられない。詩情あふれる珠玉のアルゼンチン・ロック選

叙情派アルゼンチン・ロック作品の中で、特にメロディの良さが堪能できる泣ける作品を見ていきたいと思います。南米ロック史に名を刻む名作から、そのDNAを受け継いだ新鋭まで、世代を超えてご紹介!

【関連記事】

月替わり特集「南米プログレ特集~アルゼンチン編」

【関連記事】

70年代アルゼンチン・プログレの詩情を受け継ぐ新鋭作品を探求!

アルゼンチンのロック・シーンの基礎を築いたと言われる2人のミュージシャンSPINETTAとCHARLIE GARCIAを始め、往年のアルゼンチン・プログレのエッセンスを受け継ぐアルゼンチン新鋭たちをレコメンド☆

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!