「ゲレンデで聴きたいロック」~『カケレコのロック探求日誌』一週間一気読み!~

2020年1月18日 | カテゴリー:世界のロック探求ナビ,今週のカケレコFacebook

今週は「ゲレンデで聴きたいロック」をテーマに、Facebookで作品をご紹介いたしました。

現実では暖冬の影響で大変なスキー場も多い模様ですが、せめて音楽でゲレンデ気分を味わっていただければと思います。

1月14日(火):PAUL MCCARTNEY & WINGS/BAND ON THE RUN

第一目はポール・マッカートニー&ウィングス『BAND ON THE RUN』です。

73年のリリース、ナイジェリアのラゴスでの録音で、レコーディング直前にメンバー2人が脱退したり強盗に遭ったりというトラブル続きの制作だったようですが、その内容はポールの最高傑作と称する人もいるほどの良質のメロディとパワー溢れるサウンドとなっています。

タイトル曲「Band On The Run」や「Let Me Roll It」など、今なおライヴのレパートリーとして演奏され続ける名曲揃いの今作ですが、ゲレンデで流れるならやはり「Jet」でしょうか。

肉厚なブラス・セッションと歪んだギターが疾走し、ポールのパワフルな歌唱がリスナーの心をどこまでも熱くします!

こんな曲がゲレンデでかかっていたらジェット機のように颯爽と滑ることが出来そうですが、どうやら「Jet」はポールの犬の名前だそうですね。(みなと)

1月15日(水):STACKRIDGE/FRIENDLINESS

こんにちは。ウィンタースポーツの季節という事で、今週は「ゲレンデで聴きたいロック」をご紹介してまいります!

ちなみにこのテーマは、コンビニに行ったらちょうど「ロマンスの神様」が流れていたことから思いつきました。何年経っても定番の名曲ですね。

さて、私が紹介するのは「田舎のビートルズ」、STACKRIDGEの72年作2nd『FRIENDLINESS』。

この作品は全体的に雪景色にピッタリのアルバムだと思っているのですが、その中でも6曲目の「Amazingly Agnes」をピックアップいたします。

ホンワカと心温まるアンサンブルに、柔らかく囁かれるようなヴォーカル。当時流行り出していたレゲエを取り入れたナンバーなのですが、繊細で幻想的な音作りのためか、南国よりも雪国の情景が思い浮かんでしまいます。

恋人や子供たちが雪の中で朗らかに遊んでいるような、優しくてどこか懐かしいサウンドに浸れる一枚です。(増田)

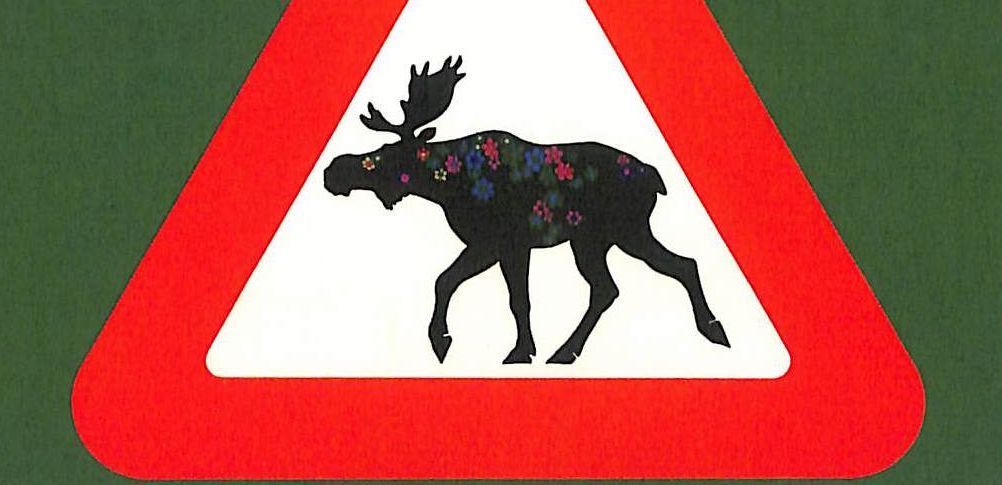

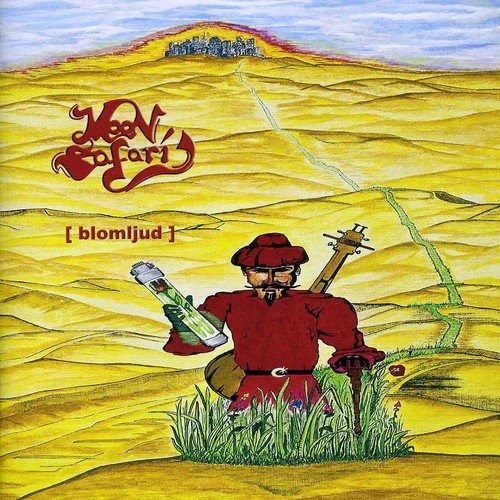

1月16日(木):MOON SAFARI/BLOMLJUD

雪と言ったらやはり北欧のロックは外せないのではないでしょうか。ということで今日はスウェーデンの人気グループMOON SAFARIの2nd『Blomljud(ブロムユード)』です!

00年代以降に登場したプログレ・バンドとしては今や最も知名度が高いかもしれない彼ら。次作『Lover’s End』が最も知られますが、個人的にゲレンデで聴きたいのが本作収録の『The Ghost Of Flowers Past』です。

ギター、ピアノ、シンセ、メロトロンそして美しいヴォーカル&コーラスによる透明感いっぱいのアンサンブルから連想されるのは、見渡す限りの銀世界。一方でメロディーには陽だまりのような温かさが宿っていて、繊細でひんやりとした音色使いとどこまでもハートフルな旋律との組み合わせが、雄大な自然情景のイメージを伴って感動を呼び込みます。

スッと心に染み入ってくるような親しみやすいシンフォ・サウンドは、きっとゲレンデで流れていても違和感ないはず!(佐藤)

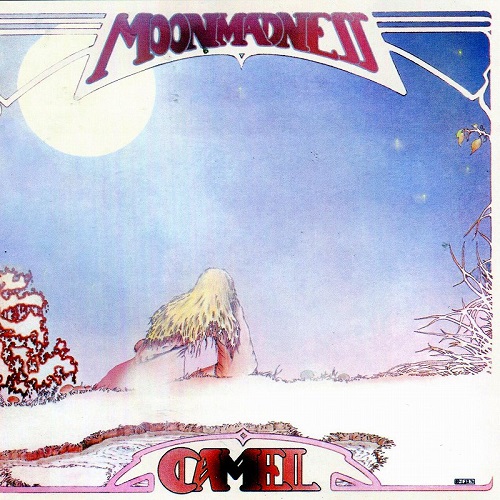

1月17日(金):CAMEL/Lunar Sea(『MOONMADNESS』)

最後は王道ですがCAMELの76年作『MOONMADNESS』より「Lunar Sea」をピックアップ。

幻想的な雪景色のジャケットも美しい本作。ドラムとベースのスピーディーなリズムに乗って雪のように冷ややかな質感のキーボードが広がり、叙情的なギターが滑らかにフレーズを奏でていくアンサンブルは、まさにウィンタースポーツのように爽快感いっぱい。

中盤の変拍子パートもテクニカルにターンを決めながら滑り降りていく様子が目に浮かんできて、実際に聴きながら滑ったら実に心地良い気分を味わえそうです!

ただ、最終的に吹雪の雪山で遭難してしまったかのような雰囲気で幕を閉じるのだけは気がかりですね…。皆様滑りすぎて遭難しないようお気を付け下さい。(増田)

カケレコのSNSではワクワク探求情報を発信中!

PAUL MCCARTNEY & WINGSの在庫

-

PAUL MCCARTNEY & WINGS / BAND ON THE RUN

73年リリース、ナイジェリアのラゴスで録音された、ポール・マッカートニー起死回生の傑作!

73年作。ナイジェリアはラゴスでの録音。現地のスタジオが、武装集団によるデモ・テープの盗難に見舞われたり。制作開始直前に、WINGSのオリジナル・メンバーが、PAULと反目しバンドを辞めてしまったりと、いくつもの大災難を乗り越えて生まれたアルバムでした。冒頭の大ヒット表題曲「BAND ON THE RUN」、肉厚なブラス・セッションが高鳴る熱いサウンドを引き立てる、「JET」、ミッドナイト・ブルー的瀟洒なバラード、「BLUE BIRD」、甘酸っぱいメロディーが、パワー・ポップ然とした「NO WORDS」、時を同じく73年に亡くなったピカソに捧げられた「PICASSO’S LAST WORDS」、1985年という(当時から見た)近未来をモチーフにしたラヴ・ソング「1985年(邦題)」等々、BEATLES解散後のPAULがようやく名実共に、新たな音楽の境地を開陳し出した代表作として、世の評価も大変高い作品です。

-

紙ジャケット仕様、2枚組、SHM-CD、ポスター・内袋付き仕様、定価3600+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

盤に汚れあり

-

-

STACKRIDGEの在庫

-

STACKRIDGE / STACKRIDGE

英国田園ポップの名作!71年デビュー作

イギリスのアコースティック系プログレッシブ・ロックグループであり、後にKORGISを結成するJames Warren、Andy Davisを擁したバンドの71年作。その内容はTHE BEATLES路線のポップなメロディーが魅力なフォーク・ロック風の作品であり、アコースティック・ギターの優しげな調べが非常に印象的な名盤です。加えてヴァイオリンやフルートを用いたファンタジックなアプローチはブリティッシュ然とした叙情と気品を描いており、フォーキーなポップ・サウンドの中にプログレッシブ・ロック的な味わいを溶け込ませています。

-

紙ジャケット仕様、デジタル・リマスター、定価2039+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

紙ジャケに圧痕あり、帯中央部分に色褪せあり

-

STACKRIDGE / FRIENDLINESS

70s英国ポップを代表するグループ、これぞ英国田園ポップ!と言える72年作

イギリスのアコースティック系プログレッシブ・ロックグループであり、後にKORGISを結成するJames Warren、Andy Davisを擁したバンドの72年作。基本的な路線は前デビュー作から継承されたポップ・フィーリングとフォーキーで牧歌的なサウンドであり、アコースティックな味わいがやはり素晴らしい作品となっています。ヴァイオリン、フルート、チェロを登用したアプローチも前作以上に洗練され表情豊かに、クラシカルに響きます。また、メロトロンを本格的に導入、プログレッシブ・ロックらしいサウンドへと移行しています。

-

STACKRIDGE / EXTRAVAGANZA

再結成後にリリースされた74年作4th、エルトン・ジョン主宰のロケット・レコーズからリリース

3rdリリース後、いったん解散。メンバー・チェンジを経て再結成し、ロケット・レーベルよりリリースされた4thアルバム。75年作。牧歌的な雰囲気は薄れ、だいぶ洗練されたサウンドを聴かせています。ただ、メロディの素晴らしさ、演奏の親しみやすさ、英国的ユーモアは相変わらず。ブリティッシュ・ポップの逸品。

-

STACKRIDGE / MAN IN THE BOWLER HAT

70年代ブリティッシュ・ポップを代表する傑作、74年3rd、ジョージ・マーティン・プロデュース!

英国田園ポップの名グループ。73年作の傑作3rdアルバム。なんとあのジョージ・マーティンがプロデュースを担当。美しいストリングスとビートリッシュなアレンジにより、彼らの魅力である美しいメロディが瑞々しく響いています。特筆すべきは、James Warren以外のメンバーのソングライターとしての飛躍。Andy Davisによるビートリッシュな心躍る「Fundamentally Yours」、Mutter Slaterによる優美なバラード「To The Sun And Moon」など、一度聴いただけですぐに名曲と分かる優れた楽曲を提供しています。James Warrenも勿論だまっちゃいません。うっとりするほどに流麗な「Humiliation」、BADFINGERのようにキャッチーな「Dangerous Bacon」など、相変わらずのメロディ・メイカーぶり。70年代ブリティッシュ・ポップを代表する傑作です。

-

-

STACKRIDGE / MR.MICK

グリーンスレイドを脱退したデイヴ・ローソンが加入、76年ラスト・アルバム

ロケット・レコードでの2作目にしてグループ最後の作品となった76年作。元サムライ、グリーンスレイドのデイヴ・ローソンを新メンバーに向かえ、寂しい老後生活を送るミスター・ミックの日常を独特の視点で描いたコンセプチュアルな作品。プログレッシヴな魅力に溢れた本作をグループの最高傑作に推す人も多い名盤の誉れ高い一枚。

-

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯有

若干汚れあり

-

MOON SAFARIの在庫

-

MOON SAFARI / HIMLABACKEN VOL.2

00年代プログレを代表するバンドの一つと言えるスウェーデンの人気グループ、23年作、待望の「HIMLABACKEN」第2部!

00年代プログレを代表するバンドの一つと言えるスウェーデンの人気グループによる、待望の「HIMLABACKEN」第2部となる23年作!高らかに響くシンセサイザーにキラキラしたピアノが寄り添うワクワクするような冒頭、そこにリズム隊とギターがバーンッと入ってくると一気に視界が開けます。ギターの流麗なフレーズを合図に、お待ちかねの力強くも優しさに溢れたコーラスが飛び出してきて、10年待ち続けた身としては早くも感動。まばゆいばかりのオープニングに、ファンであれば「MOON SAFARIが帰って来た…!」と呟いてしまう事でしょう。ハードなギターとドラマティックに歌い上げるヴォーカルになんとJOURNEYがよぎるキャッチーな2曲目、かと思うと『LOVER’S END』に入っていそうなめくるめくポップ・チューンの3曲目も実に素晴らしい。必殺のコーラスワークが劇的に盛り上げる胸を打つバラードの4曲目も最高です。そして21分の大作がまた聴きモノ。ストリングスが荘厳に迫りくるQUEENばりの導入部に始まり、ハートフルでメロディアスなMOON SAFARI節のヴォーカル・パートを経ると、シンセとギターがアグレッシヴに疾走しシアトリカルなヴォーカル&コーラスが登場する『II』『オペラ座』QUEEN彷彿の展開が再び幕を開けます。終盤には彼ららしい美麗なコーラスを生かしたファンタスティックな演奏へと回帰し、北欧の雄大な自然を映し出すようなイマジネーション溢れるサウンドでエンディングを迎える、この一大シンフォ絵巻には間違いなく圧倒されてしまうはず。抜けるようにファンタジックで爽快な演奏と、マジカルなコーラスワーク、そして珠玉のメロディ。そんな変わらぬMOON SAFARI印のサウンドを核としつつも、エッジの効いたメロディアス・ハード的表現や初期QUEENばりの荘厳さなど新たな要素も織り込んで、前進する彼らの姿を浮き彫りする傑作に仕上がっています。文句なしのカケレコメンド!

CAMELの在庫

-

-

-

CAMEL / CAMEL

73年リリースの記念すべき1stアルバム、代表曲「Never Let Go」収録

ファンタジックなサウンドで独自の道を切り開いたキャメルのデビュー作。73年作。初期の代表作として知られる「ネヴァー・レット・ゴー」「秘密の女王」を収録。

-

紙ジャケット仕様、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック2曲、ブックレット付仕様、定価2039+税

盤質:傷あり

状態:並

帯有

紙ジャケにカビ・若干色褪せあり

-

-

CAMEL / MIRAGE

74年リリース、初期の代表曲「LADY FANTASY」収録の2nd!

Andrew Latimerを中心にファンタジックなアプローチでプログレッシブ・ロックの重要バンドに位置づけられるイギリスのバンドの74年2nd。名盤となる次作「The Snow Goose」に見られるファンタジックさと気品に比べるとPeter Bardensのキーボードが若干おとなしく、その代わりAndrew Latimerのギターが前に出て渋く泣いているようなイメージであり、全体的にややハードな雰囲気が漂っているものの、その音像は単純なハード・ロックとは全く違う甘みを感じるものであり、フルートの効果的な使用も相まって、マイルドな質感を醸し出しています。自作につながるようなファンタジックさの片鱗も見え隠れする素晴らしい作品です。

-

紙ジャケット仕様、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック4曲、インナーカード入り、ブックレット付仕様、定価2039+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

紙ジャケに軽微な圧痕あり、帯中央部分に色褪せあり

-

-

CAMEL / SNOW GOOSE

ポール・ギャリコ「白雁」をモチーフにリリカルかつイマジネーション豊かに綴られる、一大コンセプト・アルバム傑作、75年発表

Andrew Latimerを中心にファンタジックなアプローチでプログレッシブ・ロックの重要バンドに位置づけられるイギリスのバンドの75年3rd。オーケストラ・セクションを迎え、ポール・ギャリコの小説「白雁」をコンセプトに掲げたアルバムであり、全編インストルメンタルによる彼らの代表作の1つです。特にAndrew Latimerによるフルートの優しげな調べが印象的な「ラヤダー」は、澄んだシンフォニック・ロックのお手本として有名であり、同じくフルートを扱いながらもアプローチの全く違うJethro Tullとの比較で論じられています。決して派手さはないものの優しさとロマンに溢れており、肌触りの良いギターやPeter Bardensによるキーボードの音色、リズムセクションの軽快さ、そしてインストルメンタルのハンディを感じさせないメロディーとアレンジの上手さで御伽噺の世界をマイルドに表現しきった名盤です。

-

CAMEL / MOONMADNESS

前作『スノーグース』と並び初期キャメルの持ち味が最大限に発揮されたファンタジックな大名作、76年作

Andrew Latimerを中心にファンタジックなアプローチでプログレッシブ・ロックの重要バンドに位置づけられるイギリスのバンドの76年4th。前作「スノー・グース」と並んでファンタジックなCAMELの音楽性をダイレクトに伝える作品であり、Andrew Latimerの消え入るような儚げなフルート、Peter Bardensの堅実かつ時に奔放なキーボードの妙技、そして軽やかに変拍子を紡ぐリズムセクションのトータル感で聞かせます。シンフォニックに、そしてジャジーに、肌触りの良いマイルドさを持った傑作であり、ゆったりと身を任せられるような自然なサウンドが一貫して個性的な1枚です。

-

CAMEL / RAIN DANCES

リチャード・シンクレア、メル・コリンズが参加した77年リリース5th

英国出身、Peter bardens、Andy Latimerを擁するファンタジックなプログレッシヴ・ロック・グループによる77年作5th。本作よりベーシストRichard Sinclair、サックス奏者Mel Collinsの二人が参加しています。特にRichard Sinclairはヴォーカリストとしても貢献していて、その甘く繊細な歌声はCAMELの世界観と見事にマッチ。親しみやすいメロディが際立つ一方、インスト面ではよりジャジーな方向へと音楽性をシフトしています。表情豊かで柔らかな音色を奏でるサックス、変幻自在に躍動するベース・ラインが、透明感溢れるキーボード・サウンドに溶け込んだジャジーなアンサンブルを奏でており、甘いヴォーカルと伸びやかなギターは叙情的なメロディを謳い上げます。「Elke」ではBrian Enoがムーグ・シンセで参加、アンビエント要素を加えてより神秘的なCAMELを聴くことが出来るなど、聴き所は多数。次作『BREATHLESS』と本作でしか聴けない貴重な6人編成、『SNOW GOOSE』など代表作を聴いた方におすすめしたい一枚です。

-

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

-

-

CAMEL / A LIVE RECORD

オーケストラとの共演による名ライヴ・アルバム、78年リリース

74〜77年にわたるライヴ・ステージのハイライトを収録。オーケストラとの共演による「白雁」組曲は圧巻。1978年作品。

-

紙ジャケット仕様、2枚組、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック7曲、定価3301+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

帯中央部分に色褪せあり

-

紙ジャケット仕様、2枚組、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック7曲、定価3301+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

軽微な汚れあり

-

-

CAMEL / BREATHLESS

元キャラヴァンのメンバーが多く在籍した「キャラメル」期の名作、78年7th

英国叙情派プログレを代表するバンドによる78年作。CAMELらしい叙情的なサウンドと、元CARAVANのリチャード・シンクレアによるカンタベリー・ロックを彷彿させるノーブルなヴォーカルの組み合わせが素晴らしい、CAMELとCARAVANの美味しいとこ取り的な名作!

-

CAMEL / I CAN SEE YOUR HOUSE FROM HERE

敏腕ルパート・ハインがプロデュースを手掛けた79年作、新加入した元HAPPY THE MANのKit Watkinsによるスペイシーなシンセワークが冴える傑作!

キーボードにキット・ワトキンス(元ハッピー・ザ・マン)を加え、更にサウンドの幅を広げた第三期キャメルの傑作アルバム。79年作品。

-

CAMEL / SINGLE FACTOR

80年代に相応しいポップな作風の82年作、アンソニー・フィリップスがゲスト参加

アンディ・ラティマー(g)のヴォーカル・ナンバーを中心に、80年代に相応しいポップなサウンドを収録。82年作。

-

CAMEL / STATIONARY TRAVELLER

東西分割時代のベルリン市民たちに焦点を当てたシリアスな作風の84年作

東西分割時代のベルリンの人々をテーマにしたシリアスな内容のアルバム。内省的な彼らの美学が光る。1991年に復活アルバムをリリースする以前のラスト・スタジオ・アルバム。1984年作品。

60&70年代ロック/プログレCDの買取なら是非カケハシ・レコードへ!

ご紹介したようなオールタイムのプログレや60s/70sロックのCDで聴かなくなったものはございませんか? 査定の正確さ・高額買取で評価いただいているカケレコ「とことん査定」、是非一度お試しください!買取詳細&買取査定額の一例はコチラ↓

http://kakereco.com/about_assess.php

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!