2019年プログレ/シンフォ注目の新譜特集【新鋭編】

2019年10月8日 | カテゴリー:世界のロック探求ナビ

タグ: プログレ新鋭

2010年代のラストイヤーである2019年ですが、例年と変わらず各国からハイクオリティなプログレ作品が続々とリリースされました。

このページでは、2019年にカケレコに入荷した新鋭プログレの作品を国別でご紹介します。

まだまだホットな世界各国のプログレ作品群をご探求ください☆

イギリス

THIEVES’ KITCHEN/GENIUS LOCI

まるでカンタベリー・ロックを北欧的透明感いっぱいに鳴らしたような、あまりにも淡くデリケートな演奏に息をのみます。奥ゆかしいメロトロン、スッと胸に染み入る可憐な女性ヴォーカルも素晴らしい感動的な一枚。

ケンティッシュ・スパイアーズ/密かなる企て

カンタベリー・ロックを継承する英新鋭、待望の19年2nd。組曲も含む構築的な楽曲を、CARAVAN的な軽やかさで駆け抜けるポップなジャズ・ロック・スタイルが魅力的です!

NOVA CASCADE/A DICTIONARY OF OBSCURE SORROWS

18年のデビュー作で話題となった英国アンビエント/プログレ・グループによる19年作2nd!前作以上に豊かな美旋律&ドラマティックな展開を活かした壮大なサウンドに感動必至…。マイク・オールドフィールド好きは是非!

DIAGONAL/ARC

カンタベリーの淡い色彩感+フロイドやVDGGを思わせるメランコリックなメロディにモダンな感性を溶け込ませたサウンドが素晴らしい!英国のグループによる19年作なのですが、これはカンタベリーのDNAを継ぐ現代の名作の一つですね。

WE ARE KIN/BRUISED SKY

アンビエント/エレクトロニカに通ずる洗練された音響と、メランコリックながらも暖かみに満ちた優美なメロディの対比が美しいなあ。透明感溢れる女性ヴォーカルをフィーチャーした英国新鋭メロディック・ロック。

WARMRAIN/BACK ABOVE THE CLOUDS

PINK FLOYDやPORCUPINE TREEを受け継いだメランコリックに揺らめく音空間が美しい…。ゆったりとしたテンポで丹念にドラマを紡ぎ出す英プログレの名品。

25 YARD SCREAMER/NATURAL SATELLITE

ちょっとRADIOHEADっぽい浮遊感ある音作りと、ソリッドで豪快なギターサウンドの対比が見事。劇的という言葉がふさわしい英プログレ19年作!

LOST CROWNS/EVERY NIGHT SOMETHING HAPPENS

まるでKING CRIMSONにHENRY COW、SOFT MACHINEなどのカンタベリー・ロック、それからザッパをごった煮にしたみたい!?緊張感みなぎる暗黒のアンサンブルに奇妙なポップさを散りばめた、恐るべき英新鋭アヴァン/チェンバー・ポップ。

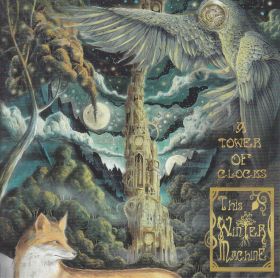

THIS WINTER MACHINE/A TOWER OF CLOCKS

JADISや90年代MARILLIONをより繊細かつメランコリックに仕立てたようなこの絶品サウンド、1stから変わらず素晴らしいな…。英国叙情派シンフォの注目株による待望の19年作!

FAR MEADOW/FOREIGN LAND

YESやネオ・プログレ勢を受け継ぐ構築的かつメロディアスなプログレを聴かせる英新鋭19年作。疾走感あるパートでもヘヴィにならず英国然とした気品を崩さない演奏、そしてしっとり落ち着いた歌いぶりの女性ヴォーカルがとても良い!

GIFT/ANTENNA

モダンな中にも70’s英国プログレ直系の叙情性を滲ませる新鋭ブリティッシュ・シンフォの好バンド。ピアノやアコギから醸し出る繊細な色合いもたまらないなあ。

BIG BIG TRAIN/GRAND TOUR

キャリア30年でこのファンタジックで瑞々しいサウンドはほんと凄い…。20人超の管弦楽隊を従え制作された、スケール大きくもジェントルな優しさに満ち溢れた19年作!

【関連記事】

【新作追加】BIG BIG TRAIN特集! ~バンド・ヒストリー&ディスコグラフィー~ 現大英帝国が誇るプログレッシヴ・ロック・バンド

90年代~00年代のイギリス屈指のプログレ新鋭バンドと言えるBIG BIG TRAINを特集。バンドのオフィシャル・サイトのヒストリーを元に、バンドのラインナップの変遷を見ていくとともに、作品を聴いてまいりましょう。

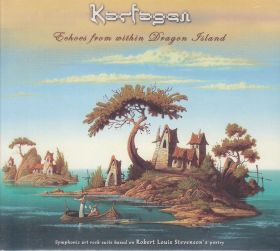

KARFAGEN/ECHOES FROM WITHIN DRAGON ISLAND

英国を拠点に活動、ウクライナ出身の才人Antony Kaluginが率いる注目シンフォ・グループ。またまた素晴らしい出来栄えの19年作10th。そのサウンドを一言で言い表すなら「THE FLOWER KINGS + GRYPHON」!?→

【関連記事】

【タイトル追加】ウクライナ出身の才人Antony Kalugin&彼が率いる現代屈指のシンフォ・グループKARFAGENを大特集!

ウクライナ出身のコンポーザー&ミュージシャンAntony Kaluginと彼が率いるシンフォ・プロジェクトKARFAGENを特集!

ALI FERGUSON/WINDMILLS AND THE STARS

注目リイシューその2!GENESISの3代目シンガーRay Wilsonの右腕として活躍するギタリストの11年ソロ。これがブルース・フィーリングを和らげスタイリッシュになったギルモアといえそうなギターワークを散りばめた、幻想美たっぷりの名品♪

ROOM/CAUGHT BY THE MACHINE

カナダのSAGAあたりを彷彿させるキャッチーなプログレ・ハードに、英国らしい幻想性を合わせたようなスタイルが個性的。奇才John Mitchellプロデュースの注目作☆

I AM THE MANIC WHALE/NEW FORM OF LIFE: LIVE AT THE OAKWOOD

イギリスで現在最も注目すべき新鋭と言える彼らの、初となるライヴ・アルバム!2ndアルバムのナンバーが秀逸で、MOON SAFARIにも匹敵する瑞々しい躍動感がライヴで一層際立っており感動的!

アメリカ

THIRTEEN OF EVERYTHING/OUR OWN SAD FATE

哀愁を帯びたトーンのギター、オルガンやシンセなど各楽器は70年代テイストを漂わせる音色によって、シャープで歯切れのいいモダンなアンサンブルを組み立てるスタイルがユニークな米メロディアス・プログレ。シンフォからプログレ・ハードまで振れ幅ある音楽性も流石アメリカ!

BENT KNEE/YOU KNOW WHAT THEY MEAN

鋭いタッチのアヴァン・ジャズ・ロックが一瞬でクラブ・ミュージック風へと変化してしまう自在すぎる演奏に、K.ブッシュやD.クラウゼを過激にしたような「もの凄い」女性Voが乗る、変わらず我が道を突き進むアヴァンギャルド・プログレが強烈!

PATTERN-SEEKING ANIMALS/PATTERN-SEEKING ANIMALS

SPOCK’S BEARDの現メンバー&旧メンバーが集結した注目バンド!SBに通じる、爽やかなメロディとクリアに広がる抜けのいいサウンドで開放感いっぱいに聴かせるさすがの快作です。

IZZ/DON’T PANIC

キャリア20年のベテラン・グループですが、本作、イエス系の新鋭プログレ作品としてビックリする完成度!「Tempus Fugit」っぽく始まり「Awaken」っぽく終わる大作に感動必至~!

PORCH FIRE/PORCH FIRE

プログレ、ハード・ロック、カンタベリーにスペース・サイケ、ファンクにブルーグラス…。とことんごった煮なのに、それでいてお洒落でイマジネーション豊かなサウンドに仕上げるこのセンスの良さと言ったら!男女ヴォーカル擁する期待の米新鋭トリオ、19年デビュー作!

イタリア

RUNAWAY TOTEM/MULTIVERSAL MATTER

スペース・ロック、シアトリカル・ロック、インド音楽、地中海音楽などを、AREA風のアヴァン・ロックでつなぎ合わせたかのような異次元サウンドは、軽く眩暈が起きそうなすさまじさ。現イタリアン・ロック屈指の異端バンド、相変わらず孤高です。

CELLAR NOISE/NAUTILUS

優美なシンフォ路線の1stからヘヴィなテクニカル・プログレへと劇的な変化を遂げた圧巻の2nd。ダイナミックで肉感的なリズム隊&ギター、ヴィンテージ色たっぷりのキーボードによる、モダンな中にも70sテイストが秘められた快作!

I VIAGGI DI MADELEINE/I VIAGGI DI MADELEINE

初期のBANCOを思わせる、ダークさと哀愁が対比してドラマを描き出す演奏が素晴らしい!最近イタリア新鋭の中でも、これぞ「王道」と呼ぶにふさわしい19年デビュー作!

ALGEBRA/DECONSTRUCTING CLASSICS

GENESIS/CAMEL/GG/ELPなどをカバーした伊プログレ19年作。カバーの完成度も素晴らしいですが、聴き所はゲスト参加するA.フィリップスとS.ハケットの共演!フィリップスの繊細な12弦ギターの上をハケットのエモーショナルなギターが飛翔するパートは感涙ものです~。

FABIO ZUFFANTI/IN/OUT

現イタリアを代表する鬼才アーティスト、5年ぶりのソロ作。エレクトロニクスとイタリアン・ロックらしい歌心ある演奏が共存するこのセンス、もう流石です。

FINISTERRE/FINISTERRE XXV

そのFabio Zuffanti氏が在籍するイタリアン・ロックの人気バンドが、名盤の誉れ高き1stアルバムを完全再録!オリジナルのデリケートでアーティスティックなサウンドを保持しつつ、色彩感と一音一音の存在感を格段にアップさせた理想的な再録に仕上がっていてグレイト!

CONQUEROR/IN ORBITA

管弦楽器も交えた70sイタリアン・ロックを受け継ぐテクニカルかつダイナミックな演奏と、女性voによるハートウォームな歌心がこれ以上なく理想的に共存してる…。5年ぶりに届いたこの6th、要注目です!

ERIS PLUVIA/RINGS OF EARTHLY LIGHT

待望の19年リイシュー!繊細なタッチで丁寧に紡がれる輝かしい気品に満ちたファンタスティック・サウンドは、大げさでなくCAMELや初期GENESISにも一歩も引けを取らない完成度。90年代イタリアを代表するシンフォ作品、これは本当に素晴らしいですよっ。19年リマスター再発!

CORPORESANO/CORPORESANO

まるで70年代のイタリアン・ロック・バンドが現代にタイムスリップしてきて作品を作ったかのような、とにかく「自然体」なヴィンテージ・サウンドに驚かされます。これ、往年の伊ロック・ファンには是非とも堪能してもらいたいなぁ。

ERIS PLUVIA/TALES FROM ANOTHER TIME

イタリアらしい叙情性とドラマ性を発揮しつつ、実にハートフルで親しみやすいサウンドへと仕上げられた文句の付け所のないシンフォニック・ロック。GENESISやCAMEL、LE ORMEのファンにオススメです!

PROTOCOLLO C/PROTOCOLLO C

ヴィンテージなオルガン・インストゥルメンタルと現代的なオルタナティヴ・ロックが融合したみたい・・・。ハモンド好きは要チェックのイタリア新鋭19年作!

FEM/MUTAZIONI

PFMの陰影ある叙情美、BANCOのダイナミズムとロマン、LE ORMEの気品あるファンタジーを併せ持ったような凄いバンドだ…。これぞ「正統派イタリアン・シンフォ」と呼びたい、スケールの大きさと熱きロマンティシズムが同居する会心作!

MAD FELLAZ/III

前作まではカンタベリー色もあるジャズ・ロックを聴かせていましたが、突如ポスト・ロック的洗練も含むテクニカル・シンフォを炸裂させた19年作3rd。ずばりセンス抜群な快作!

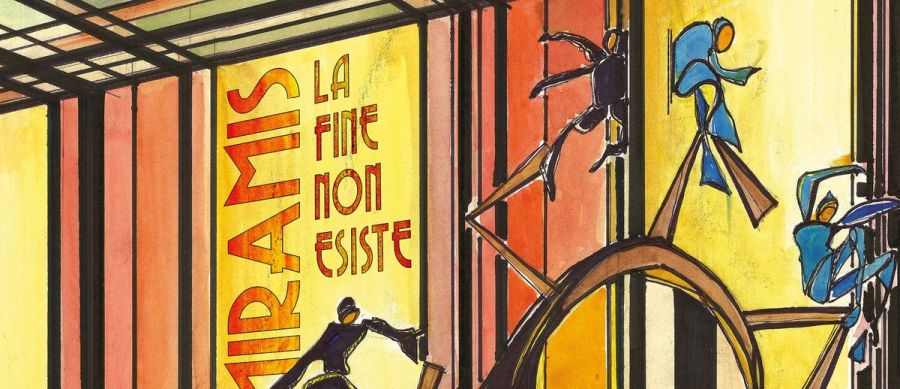

BABA YOGA/L’UOMO PROGRESSIVO

GOBLIN REBIRTHに参加するkey奏者によるプロジェクトなのですが、「地中海音楽+OPUS AVANTRA+Franco Battiato」と言える、先の読めないエキセントリックな音楽性に翻弄される快作。OSANNA、JUMBO、RRRなどレジェンドバンドのフロントマン達も名唱を披露!

フランス

GHOST RHYTHMS/LIVE AT YOSHIWARA

情熱的かつヒリつくような緊張感が漂う、10名による即興アンサンブル。パリのジャズ・ロック/チェンバー・ロック・グループが吉原をイメージした空間で行われた、知的でスリリングな19年ライヴ・パフォーマンスを収録!

MAGNESIS/ALICE AU PAYS DES DELIRES

ANGE直系と言えるシアトリカルで濃密なフレンチ・プログレを聴かせてくれる19年作!フランス語の耽美かつアンニュイな響きを尊重しつつ自己陶酔気味に歌い上げるヴォーカル・スタイルがたまらん!

オランダ

EDDIE MULDER/VICTORY

瑞々しいソロ・アコギ曲を中心に、バンドによるCAMEL風のメロディアスなインストも交えたスタイルで終始リリカルで叙情的に聴かせます。今作も休日の昼下がりにベストマッチな、オランダの人気ギタリストによる19年作!

スペイン

OCTOBER EQUUS (OCTOBER EQUUS QUARTET)/PRESAGIOS

現チェンバー・シーンの代表的存在となったスペイン新鋭による19年作なのですが、これがUNIVERS ZERO+PICCHIO DAL POZZOと言える素晴らしさで感動!

ドイツ

APE AMPLITUDE/ESCAPE ROUTES

人を食ったようなジャケとは裏腹に、フロイド風の深遠なサウンドに仄かなキャメル色を足し合わせたようなシンフォ・プログレを展開。SEも用いた演出にフロイド愛が伝わるし、ギルモア+ラティマーなエモーショナルすぎる泣きギターも絶品!

KING OF AGOGIK/AFTER THE LAST STROKE

シンフォ/ハード・ロック/メタル/トラッド/ワールド・ミュージックなどを取り込んで性急に畳みかける痛快無比なプログレを鳴らします。ドイツ出身の注目株!

GRUGRU/333

GONGやクリムゾンやCOLOSSEUMを行き来しながら颯爽と駆け抜けていくアンサンブルはセンス抜群。疾走感の中にも毒気あるユーモアを散りばめた仏インスト・ジャズ・ロック!

日本

マシーン・メサイア/アナザー・ページ

バンド名で気づくように、80年ごろのYESサウンドを絶妙に取り入れたキャッチ―で色彩感溢れるファンタジックなプログレがとにかく素晴らしい!あらゆる面でジャパニーズ・プログレ離れした19年作2nd!

ロシア

LOST WORLD/SPHERE ALIGNED

今全世界で最も完成されたヴァイオリン・プログレを聴かせるロシアの雄、ついに出た19年作!従来のスピードと切れ味はそのままに、ベースとキーボードが加入した事でよりダイナミックで密度の高いサウンドを構築していて素晴らしすぎっ!

ポーランド

WOJCIECH CIURAJ/ISKRY W POPOELE

注目バンドWALFADでも活躍するポーランドの若き才人が放った19年2nd。格調高く彩るヴァイオリンやピアノとエモーショナルに絡み合うギター&シンセの対比が美しい感動的なコンセプト作で、ムーグを弾くのはSBBのJozef Skrzek!

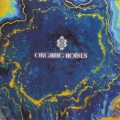

ORGANIC NOISES/ORGANIC NOISES

アルメニアの伝統音楽とジャズ、ロック、メタルを融合させた「コーカサシアン・エスノ・ジャズ・ロック」!?力強くも粛々とした神秘性漂うサウンドが素晴らしすぎる、堂々の19年デビュー作!

ADAM JURCZYNSKI/BEYOND THE HORIZON

幾重にも重ね合わせた分厚くヘヴィなギターサウンドが圧巻のプログレ・メタル19年作。ギターサウンドのみを用いた美しいアンビエントな演出力にも注目です。

YENISEI/LAST CRUISE

柔らかくも激しくも自在に紡ぐメロディアス・ギターと美しいシンセサイザーやピアノを中心とする、ニューエイジ色も織り交ぜたイマジネーション豊かなインスト・シンフォを聴かせる注目株!

BROKEN BRIDGES/ENDLESS ROAD

キャメルの叙情美、フロイドのドラマ性、IQやペンドラゴンらネオ・プログレに通じる明快な曲展開などを複合して、ポーランドらしい陰影で包んだ感じ?

CAREN COLTRANE CRUSADE/POTWOR

ヴォーカル/作曲ともにビョークばりの才覚で驚かせる女性アーティストを中心とするポーランド新鋭!エレクトロニカ色の強いサウンドと艶めかしくもアーティスティックな女性ヴォーカルが作り出す、蠱惑的な音世界に飲み込まれます…。

HOVERCRAFT/FULL OF EELS

クリムゾンやポーキュパイン・トゥリーのファンにオススメしたいポーランドの新鋭ソロ・ユニット。クリムゾン影響下のヘヴィ・プログレと、ポーランドらしいメランコリックな音響を融合させたようなスタイルで聴かせる、ヘヴィネスと幻想美に溢れた逸品!

MOODMAN/MAN OF THE NEW AGE

フロイド『鬱』やRoger Watersのソロが好き?ならこのポーランドのプロジェクト19年作も気に入るかも。メランコリックかつ体内にじわじわと染み込んでいくような音空間がいいなあ。

LOONYPARK/DEEP SPACE EIGHT

ポーランドの人気シンフォ・グループ、待望の19年5th!新女性ヴォーカルのエモーショナル&アグレッシヴな歌唱と、端正かつ陰影に富んだ宝石のように美しいアンサンブルが見事に調和してるなぁ。傑作!

LEBOWSKI/GALACTICA

「架空の映画のサウンドトラックを作る」というコンセプトを掲げ活動するポーリッシュ・シンフォ新鋭、待望の3rd。冷ややかなトーンのキーボードと熱量溢れる叙情派ギターの絶妙な「温度差」が仄暗さと温かみを帯びた独自の作品世界を作り上げていて素晴らしい!

PINN DROPP/PERFECTLY FLAWED

トニー・バンクス彷彿のファンタスティックで華のあるキーボードワークに胸躍る!モダンなエッジも備えつつ70年代的ヴィンテージ感をとても大切にしているのが好印象な、ポーランド新鋭18年作!

PROAGE/MPD

なぜこのジャケにしたんだ…。内容はフロイドをはじめとする70年代プログレ・エッセンスをふんだんに散りばめた素晴らしいサウンドなのに。

WALFAD/COLLOIDS(POLISH VERSION)

ピンク・フロイドの音世界に影響されつつも、より外に向いた開放的な響きを聴かせるポーランド産メロディアス・プログレ新鋭、18年作!スタイリッシュにまとめられた洗練のアンサンブルに対比する、ポーランド語の無骨な響きがまたいい味わいです♪

FIZBERS/DIE WITHOUT LIVING

沈み込むように暗く、それでいてセンシティヴな感性に溢れた繊細なメロディが胸に刺さるなあ…。フロイド影響下のメランコリックなサウンドを聴かせるポーランド産プログレ・トリオ、18年2nd!

スウェーデン

FLOWER KINGS/WAITING FOR MIRACLES

現プログレ・シーンの王者と呼ぶべき人気グループ、6年ぶり19年作!特筆はヴィンテージで柔らかなタッチが印象的な新キーボーディストの好演。溢れ出すオルガン&メロトロンとロイネによる入魂のギターがドラマチックに躍動するサウンドが感動的!

BRIGHTEYE BRISON/V

現在ANGLAGARDでも活躍するkey奏者Linus Kaseが在籍するシンフォ・バンド、8年ぶりの19年作。

キーボード主体の幻想的なサウンドメイクに、フラワーキングスにも通じるキャッチーでドラマチックなメロディが映えるっ!

近年の北欧に多いエレクトロ要素やメタル要素は全くなく、70年代プログレのDNAを引き継いだ純然たるシンフォニック・ロックを聴かせる快作です♪

試聴は下記ページにて!

https://brighteyebrison.bandcamp.com/

デンマーク

TEXEL/ZOOMING INTO FOCUS

なんとっ、現代デンマークからFOCUSへの愛情に満ち溢れた新鋭が登場!?愛らしく情緒あるメロディにリリシズムに富んだフルート、アッカーマン節全開の伸びやかなギター…「Janis」や「Sylvia」を思わせる1曲目からFOCUSファンならノックアウト確実!

ノルウェー

INFRINGEMENT/ALIENISM

IT BITESの2nd『ONCE AROUND THE WORLD』を思い出すスタイリッシュかつエモーション溢れるプログレを鳴らす好盤。ノルウェーの実力派バンドWINDMILLのメンバーによるバンドだったのね!

MAGIC PIE/FRAGMENTS OF THE 5TH ELEMENT

まるで初期GENESISとSPOCK’S BEARDを合体させたみたい!?英プログレ譲りの奥ゆかしいファンタジックさと突き抜けるようなキャッチ―なメロディメイクが素晴らしき調和を果たした北欧新鋭19年作!

TROJKA/TRE UT

洒脱でファンタジックな中にもテクニカルな切れ味とほのかな翳りを孕んだアンサンブルが絶品。カンタベリー・ファンは勿論、70年代ブリティッシュ・ロック・ファンの心にも訴えるノルウェー産ジャズ・ロック19年2nd!

RED KITE/RED KITE

カンタベリー・ロック meets クリムゾンやアネクドテン!?重戦車のようにヘヴィなリフの上でエレピやギターの技巧的なインプロが火花散らすヘヴィ・インスト・ジャズ・ロック。

BJORN RIIS/A STORM IS COMING

「ピンク・フロイド+北欧らしい静謐な叙情美」と言える貫禄の19年作。ジャズ色も織り込み静寂を描写するような繊細な音世界がひたすら素晴らしい…。ギルモア直系のエモーショナルなギターも炸裂!

WINDMILL/TRIBUS

ノルウェーのキャメル系筆頭グループによる5年ぶり3rd。溢れんばかりのファンタジーとドラマチックな陰影を織り込んだ、これぞ叙情派シンフォ!と呼びたくなるサウンドは、キャメルへの憧れを見事に昇華したまさしく正統派。

アイスランド

LUCY IN BLUE/IN FLIGHT

フロイド譲りのサイケ&ブルージー&メランコリックさに「宮殿」を思わせるメロトロンが雪崩れ込む、ひんやりと幻想的なアンサンブルが心地良い…。なんと、アイスランドの新鋭グループ!

カナダ

RED SAND/FORSAKEN

S.Rothery直系のエモーショナルなギターがどこまでもドラマチックな旋律を紡ぐ、繊細でいて壮大なサウンド。MARILLION彷彿のケベック産新鋭シンフォ・グループ、洗練されつつもダイナミズムに溢れた19年の快作!

D PROJECT/FIND YOUR SUN

硬軟自在のテクニカルギターと室内楽調の美しいヴァイオリンを対比させケルト色も織り込んだ、スケール大きく哀愁にも富んだカナディアン・シンフォの名品。

ブラジル

PERSPECTIVE VORTEX/OUT OF ORDER

デイヴ・シンクレア直系のオルガンをフィーチャーしたカンタベリー・テイストに、荘厳でスペーシーなジャーマン・シンフォが混ざり合ったみたい。往年のプログレに通ずるファンタジックさに溢れた南米ジャズ・ロックの好盤!

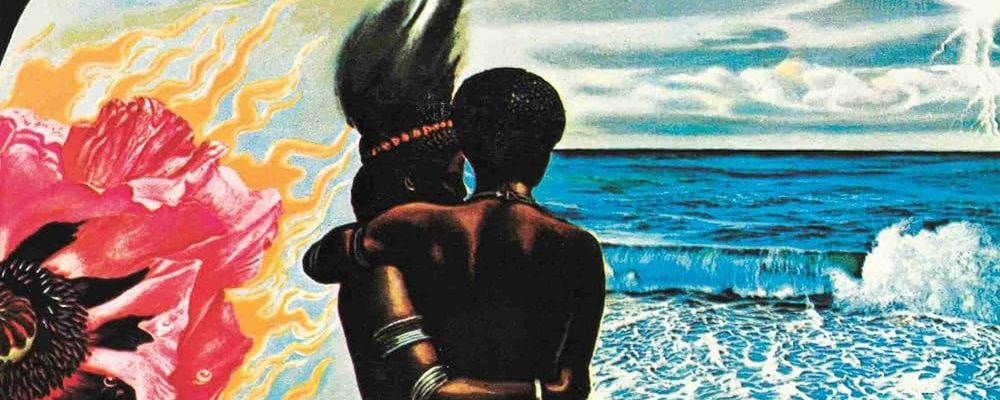

FLEESH/ACROSS THE SEA

相変わらず2人で鳴らしているとは信じられない広がり豊かな幻想サウンドが美しい…。スッと染み入る無垢な女性ヴォーカルにも注目のブラジル新鋭19年作!

FLEESH/NEXT HEMISPHERE – A RUSH TRIBUTE

ブラジルの男女シンフォ・ユニットが敬愛するRUSHを全編カバーしたトリビュートなのですが、アレンジは控えめながら、ドリーミーなギターワークや艷やかな女声ヴォーカルが新鮮に響く好カバーが揃っていて、コレは良いです♪

TEMPUS FUGIT/DAWN AFTER THE STORM

今年リリース20周年を迎えたこの名盤の19年リイシューもご紹介しましょう☆ずばり00年代以降の南米プログレではNo.1と言っていいグループでしょう!テクニカルかつメロディアスに疾走するアンサンブルの中に息づく、ブラジルらしいメロウな叙情性がほんと素晴らしいなぁ。

アルゼンチン

PAMPA TRASH/BURZAKO

スリリングかつ哀愁に満ちたバンドネオンの音色をリードに、キレのあるリズムに乗ってつややかに疾走するスタイルは、まさしく「タンゴ・プログレ」と言う他なし。SERU GIRANばりのリリシズムや、ヒップホップまで取り込んだクリエイティヴなサウンドが素晴らしい!

ISMO DE LAS FAUCES/EMERGER

「音響にこだわったSERU GIRAN」!?往年のアルゼンチン・ロックと現代的なスタイルを理想的に融合させた素晴らしい新鋭19年作!

EIEMEL/EIEMEL

疾走感溢れるテクニカル・シンフォを聴かせたと思うと、南米らしい艶やかで開放的なメロディアス・ロック、更にはCAMELとケルト・タッチを合わせたような優美なナンバーまで豊かな振れ幅が魅力です。ずばり現アルゼンチンのNo.1注目作!

SERGIO ALVAREZ/UN LUGAR SOLITARIO LLAMADO LIBERTAD

縦横無尽に変態的フレーズを弾き倒すディストーション・ギターを中心に、各楽器がジリジリと火花散らすアヴァン・ジャズ・ロックはKING CRIMSONばりの強度!アルゼンチンのギタリストによる18年作なのですが、これはかなり痺れます。

ASI/ASI

暖かい海を漂うようなギター、甘やかな響きのスペイン語ヴォーカル、淡く幻想的な音響が描く、詩情に満ちたセンチメンタルなサウンドがもう絶品。これぞアルゼンチンと言いたい溢れんばかりに豊かな情感を宿した新鋭18年作!

インドネシア

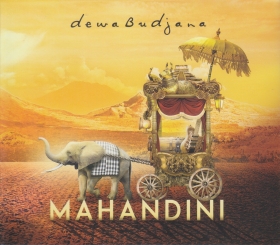

DEWA BUDJANA/MAHANDINI

現インドネシア最高峰ギタリストによる19年作!J.ルーデスやM.ミンネマンといったプログレ人脈をメンバーに迎え、かつてなくプログレ/ロック・テイストあるパンチの効いたサウンドを展開します。更にあのモンスターバンドの元メンバーもゲスト参加!

インド

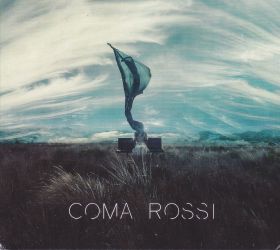

COMA ROSSI/COMA ROSSI

アジア・プログレ最後の秘境(?)インドから登場した素晴らしい新鋭バンド!PORCUPINE TREEやMARILLIONあたりからの影響を感じさせる重厚でダークな色調のシンフォニック・ロックはかなり完成度高し。時おり顔を覗かせるオリエンタルなフレーズがまた堪らない♪

多国籍

PROPORTIONS/VISIONS FROM A DISTANT PAST

ズバリ「CAMEL&ジャーマン・シンフォ meets GENTLE GIANT」!?前作のファンタジックさはそのままに、よりプログレッシヴな構築性を増した圧巻の力作!

いかがでしたか?

みなさまにとってぴったりの一枚が見つかれば幸いです。

2018年の新譜特集【新鋭プログレ編】はこちら。

2017年の新譜特集【新鋭プログレ編】はこちら。

2016年の新譜特集【新鋭プログレ編】はこちら。

2015年の新譜特集【新鋭プログレ編】はこちら。

【関連記事】

2015年プログレ/シンフォ注目の新譜特集【新鋭編】

90年代以降にプログレ新鋭シーンが盛り上がり、00年代に入っても注目の作品が続々とリリースされています。その勢い衰えず、次々と優れたプログレ新譜が届く2015年。入荷した注目作をピックアップいたしましょう。

2014年の新譜特集【新鋭プログレ編】はこちら。

【関連記事】

2014年プログレ/シンフォ注目の新譜特集【新鋭編】

90年代以降にプログレ新鋭シーンが盛り上がり、00年代に入っても注目の作品が続々とリリースされています。その勢い衰えず、次々と優れたプログレ新譜が届く2014年。入荷した注目作をピックアップいたしましょう。

関連カテゴリー

2019年注目のプログレ新譜【新鋭編】

-

ORGANIC NOISES / ORGANIC NOISES

アルメニア伝統音楽 meets ジャズ・ロック!?ポーランドを拠点とするエスノ・ジャズ・ロック新鋭、圧巻の19年デビュー作!

アジアとヨーロッパの境目に位置する国、アルメニアの伝統音楽とジャズ・ロックの融合!?ポーランドの名門クラクフ音楽アカデミーにてクラシックを学ぶと同時に、アルメニアの伝統音楽に魅せられた女性管楽器奏者Zofia Trystulaを中心とするポーランドの5人組。結成以来数々のジャズ・コンペで入賞も果たす彼らの19年デビュー作は、エキゾチック且つどこか粛々とした神秘性を漂わせるアルメニアや東欧の伝統音楽をベースに、ロック、ジャズ、フュージョン、メタル等の要素を自在に組み合わせた圧巻のコーカサシアン・エスノ・ジャズ・ロック!しなやかに躍動するジャジーなピアノに気品溢れるヴァイオリン。ザクザクと重くメタリックなリフを刻むギター、ジャズの素養を感じるタイトでテクニカルなリズム隊、異国情緒漂う旋律を奏でるムーグ…。アコースティカルな要素とヘヴィ/エレクトリックな要素を対比させつつ、そこへZofiaが操るドゥドゥク、ズルナといった民族管楽器や民謡調の抑揚を付けた深遠な女性ヴォーカルが重なり合う、強靭さと神々しさ、優美さとドライヴ感を併せ持ったサウンドは驚くべき完成度!GONGからVESPEROといったスペーシーでエキゾチックなジャズ・ロックのファン、そしてLOST WORLD等ヴァイオリン・プログレのファンには特にレコメンドです!

-

LOST WORLD BAND(LOST WORLD) / SPHERES ALIGNED

現ロシアを代表するプログレ・バンド、ベースとキーボードが加入し、よりダイナミックで密度の高いサウンドを聴かせる19年作6th、傑作!

ヴァイオリン/ギターetc.のAndy Didorenkoを中心に結成、現ロシアを代表するプログレ・グループにして、全世界的に見て最もスリリングなヴァイオリン・プログレを聴かせる実力派グループ、3年ぶりとなる19年作6th。Vln&G/fl/dr/perの4人編成だった前作発表後に、パーカス奏者が脱退しベーシストと女性キーボーディストが加入。バンドとして安定した5人編成で制作されたのが本作です。1曲目からアクセル全開!舞踏音楽を思わせる気品に満ちたフレーズを切れ味鋭くスリリングに紡ぐ圧巻のヴァイオリンを中心に、パーカッシヴな打音も織り込んだダイナミックなリズム隊、テンション高くアンサンブルに絡みつつもあくまでしなやかな音色のフルートがスピーディに駆け抜ける緻密にして猛烈にテクニカルなアンサンブルには、プログレ・ファンなら血沸き肉躍ること必至。キーボードが大活躍する2曲目は新境地で、テーマを豪快に奏でるシンセとオルガンがカッコいい骨太なテクニカル・シンフォ。Andyはキーボードに負けじとヴァイオリンをギターに切り替えて音数多くキレのあるプレイで応じており、火花を散らすような応酬が見事です。さらに、クラシック畑のメンバーらしい静謐な空間の中でヴァイオリンやピアノが優雅に奏でられるクラシカル・チューンも流石で、疾走感あるプログレ曲との間にあまりに鮮やか対比を生み出しており素晴らしいです。トリオ編成だった頃に比べて、アンサンブルに確かな厚みと密度が生まれ、サウンドにズシリとした重みが加わった印象を受けます。3年待った甲斐のある貫禄の傑作!

-

【カケレコ国内盤(直輸入盤帯・解説付仕様)】デジパック仕様、定価2,990+税

レーベル管理上、デジパックに若干角つぶれがある場合がございます。ご了承ください。

-

-

LOONYPARK / DEEP SPACE EIGHT

ポーランド屈指の人気シンフォ・グループ、力強くエモーショナルな新女性ヴォーカルが素晴らしい19年作5th!

実力派がひしめく現ポーランドでも屈指の人気シンフォ・グループによる、3年ぶりとなった19年5thアルバム。前作からの大きな変化として女性ヴォーカルの交代が挙げられます。前任者はどこか緊張感のある厳かな歌唱が印象的でしたが、後任はより感情を強く出すエモーショナルな歌唱が素晴らしく、これまでになくドラマ性を高めており特筆です。演奏陣はさすがで、耳を引くユニークなリズムパターンを織り交ぜて存在感を示すリズム・セクション、ポーランドらしい陰影と哀感を乗せひたすら美麗フレーズを繰り出すギター、バックを気品高く流れゆくストリング・シンセらが、呼吸をぴったり合わせ紡ぎ上げていく宝石のように美しいアンサンブルに聴き惚れます。また出番は多くないものの、物悲しいリリシズムと柔らかなファンタジーを併せ持つピアノのタッチも絶品で、LOONYPARKらしい角のないしなやかな音色使いを象徴しているかのよう。従来どおりの端正で美しいアンサンブルと新ヴォーカルが担うアグレッシヴな表情が見事に調和した傑作!

-

WOJCIECH CIURAJ / ISKRY W POPIELE

[カケレコ国内盤リリース中] ポーランド、WALFADの中心メンバーとしても活躍するギタリスト/ヴォーカリスト、「シレジア蜂起」三部作の第1弾となる19年2ndソロ、SBBのJozef Skrzek参加!

ポーランドの新鋭プログレ・バンドWALFADの中心メンバーとしても活躍中のギタリスト/ヴォーカリストによる19年2ndソロで、第一次大戦後に彼の出身地シレジア地方で起きた「シレジア蜂起」を題材にしたコンセプト・アルバム。これは傑作!ギターとムーグシンセがエモーショナルに絡み、ヴァイオリンやピアノが格調高く彩る、優雅でドラマチックなメロディアス・シンフォニック・ロックを聴かせてくれます。このムーグのプレイ、どこかで聴いたことがあると思ったら、なんとSBBのJozef Skrzek!SBBでも聴かせた太くスペイシーなトーンでスリリングに疾走するシンセプレイを数曲で披露します。ギルモア調の泣きはそのままに倍の音数にしたようなテクニカルで表現力の高いギターも、シンセに負けじと躍動。弦楽も伴ってドラマチックに高まるサウンドに感動が込み上げます。またしっとり落ち着いたピアノを基調にしたヴォーカル・パートも実に味わい深く、切なさも帯びつつ朗々と歌い上げるポーランド語ヴォーカルが素晴らしいです。ポーランド・プログレらしい静謐で陰影ある音使いを織り交ぜつつ、メロディアスで開放感あるサウンドに仕上げた名品。ズバリおすすめ!2019年10月14日「ProgTokyo 2019」に出演した彼へのインタビュー記事はこちら!

-

KENTISH SPIRES / SPREZZATURA

CARAVANら往年のカンタベリー・ロックを継承する英プログレ・バンド、19年作2nd

2018年デビュー、90s英プログレ・バンドCYAN〜FYREWORKSで活動したメンバーを中心に結成されたグループによる19年作2nd。カンタベリー・ロックを継承するサウンドを自認する通り、CARAVANらカンタベリー・ロックをベースにした愛すべきサウンドを聴かせてくれた前作と同じく、70年代的ヴィンテージ・テイストたっぷりのプログレ/ジャズ・ロックを芳醇に鳴らします。味わい深く鳴るハモンド、ファンタジックに舞うムーグ、カンタベリー・テイストの叙情的なサックスらが紡ぐジャジーかつポップなアンサンブルと、力強く厳かに歌い上げる女性ヴォーカルのコンビネーションは相変わらず絶品。組曲も含む構築的な楽曲をCARAVAN的な軽やかさで駆け抜けるスタイルが魅力的な好盤です!

-

【カケレコ国内盤】直輸入盤(帯・解説付仕様)、ペーパーケース仕様、定価2990+税

レーベル管理上の問題により、ペーパーケースに角つぶれがある場合がございます。予めご了承ください。

-

KENTISHSPIRES/SPREZZATURA(KENTISH SPIRES)

ペーパーケース仕様、ブックレット付仕様

レーベル管理上、ペーパーケースに角つぶれがある場合がございます。予めご了承ください。

-

-

KARFAGEN / ECHOES FROM WITHIN DRAGON ISLAND

ウクライナ出身キーボーディストAntony Kaluginによるプロジェクト、「THE FLOWER KINGS + GRYPHON」と言えちゃう驚異の19年作10th!

ウクライナ出身、英国を拠点に活動する1981年生まれのキーボーディストAntony Kaluginによるプロジェクト。2019年10th。「ジキル博士とハイド氏」「宝島」などで知られる英作家R.L.スティーブンソンの詩を題材にしたコンセプト・アルバム。前作でTHE FLOWER KINGSに匹敵する途方もなく壮大でエネルギッシュなサウンドを提示した彼らですが、本作はずばり「THE FLOWER KINGS + GRYPHON」!前作を引き継いでスケール大きくダイナミックな構成で描かれるシンフォニック・ロックに、民族エッセンス豊かな管弦楽器が色彩を加える、匂い立つように芳醇な演奏のなんと素晴らしいこと。従来作にあったゴリゴリとヘヴィなパートはほぼ登場せず、終始優美な音だけで構築された、まるで丹念に作り込まれた手工芸品のように柔らかく優しい輝きを放つサウンドがただただ感動的に響きます。繊細なタッチながらも熱い叙情美をまとったプレイが胸に残るギターと、ファンタジックかつスリリングにフレーズを繰り出すシンセが一体となって駆け抜けるスタイルは、初期ジェネシスすら彷彿させる完成度。前作が彼らの完成形かと思いきや、また一段上のステージへと歩みを進めたと言える驚きの一枚。これはシンフォ・ファンにはとにかく聴いていただきたい!

-

【カケレコ国内盤】直輸入盤(帯・解説付仕様)、デジパック仕様、1CDエディション、定価2990+税

-

-

FLEESH / ACROSS THE SEA

ブラジルの新鋭男女シンフォ・ユニット19年作、前作以上にロマンティックで丹念に紡がれる幻想サウンドに息をのむ傑作!

2014年に始動した男性ギタリスト/マルチ奏者と女性ヴォーカリストによるブラジル産シンフォ・プロジェクト、待望の19年作!前17年作『WHAT I FOUND』も2人とは思えない驚くべき豊かさを内包した名品でしたが、本作も息をのむほどに静謐で幻想的な音世界が待っています。シンセ&オルガンがうっすらと幻想のベールを広げると、A.ラティマーとS.ロザリーの中間にいるような泣きのフレーズ満載の美麗ギターが舞い、スッと胸に染み入る透明感いっぱいの美声ヴォーカルが囁くように歌います。ゆったりとしたテンポのナンバーが主ですが、前作以上にロマンティックで丹念に紡がれていく優美な作品世界にじっくりと浸りたい逸品。傑作です。

-

FLEESH / NEXT HEMISPHERE – A RUSH TRIBUTE

ギタリスト/マルチ奏者と女性ヴォーカリストによるブラジル産シンフォ・プロジェクト、敬愛するRUSHを全編カバーした18年のトリビュート作品

2014年に始動したギタリスト/マルチ奏者と女性ヴォーカリストによるブラジル産シンフォ・プロジェクト、18年作。彼らが敬愛するバンドRUSHに捧げたトリビュート作品となっています。アレンジ自体は原曲に忠実と言えますが、ギターの響きに顕著な持ち前のドリーミーな感覚、そして艷やかな女声ヴォーカルによって丹念に紡がれるRUSHナンバーの数々が新鮮です。「Limelight」に始まり「Closer To The Heart」「Nobody’s Hero」「Tears」「Here Again」など14曲を披露。RUSHに対する素直なリスペクトが感じられる好カバー作!

-

BJORN RIIS / A STORM IS COMING

ノルウェーの注目バンドAIRBAGのギタリストによる19年ソロ作、ピンク・フロイド+北欧らしい静謐な叙情美、エモーショナルなギターも素晴らしい力作!

ノルウェーの注目バンドAIRBAGのギタリスト、通算4作目となる19年ソロ作。デイヴ・ギルモアへの憧れに満ちたブルース色あるエモーショナルなギターと、フロイド・ライクな静謐なドラマチックさを持った音楽性を特徴とする彼ですが、今作でもその持ち味は健在。クリアに響くアコースティックギター、ミステリアスに音を運ぶピアノ/エレピ、メロトロンっぽく厚みある出音で荘厳な雰囲気を作り出すストリングシンセ。そして73年頃のクリムゾンばりにダークかつヘヴィに畳みかけるプレイと、一音一音を情感たっぷりに鳴らすギルモア直系の泣きのプレイを巧みに織り交ぜる見事なギター。北欧のミュージシャンらしい切なくも凛とした叙情性を帯びたサウンドは、静寂に包まれた雪深い大地を映し出すかのようにイマジネーション豊かです。静謐な演出をより深めるジャズ・エッセンスも印象的で、北欧のECM系作品を思わせるリリシズムが淡く広がるようなプレイにも注目。フロイド・ファン&ギルモア・ファンはマスト・リッスンな一枚です。

-

INFRINGEMENT / ALIENISM

WINDMILLのギタリストStig Andre Clasonが参加するノルウェーのプログレ・バンド、19年作2nd

ノルウェーのキャメル系シンフォ新鋭WINDMILLのギタリストStig Andre Clasonが参加する5人組バンドの19年作2nd。哀愁を帯びたメロディアス・ギターとポンプやネオ・プログレに通じるスタイリッシュで清涼感のあるメロディメイクで、エモーショナルかつハートフルに展開するプログレはかなりの完成度。聴いていてIT BITESの2nd『ONCE AROUND THE WORLD』を思い出しました。ソリッドで重量感あるギターがリードするパートも多く、プログレ・ハード好きにもアピールするサウンドです。力作!

-

FINISTERRE / FINISTERRE XXV

90年代以降のイタリアを代表するシンフォ・グループ、94年のデビュー作を完全再録した19年盤!

現在のイタリアン・ロック・シーンを代表する天才クリエイターFabio Zuffantiがキャリア初期よりベーシストとして在籍する名グループ、94年発表の傑作デビュー作『FINISTERRE』がリリース25周年を迎えるのを記念して、完全リ・レコーディングされた19年作。基本的にはオリジナルに忠実な再録となっていますが、ピアノの神秘的な反復フレーズとヴァイオリンのように格調高いギターが織り上げる1曲目からして音の深みが違います。演奏がダイナミックに動き出す2曲目以降は、現在のツイン・キーボード編成を生かした多彩なキーボード群とゲストの管弦楽器隊がドラマチックに絡み合い、より厚みある迫力のアンサンブルが繰り広げられます。メロトロンの幽玄なる響きも美しい幻想性を添えており要注目。オリジナルからのデリケートでアーティスティックなセンスを保持しつつ、色彩感と一音一音の存在感を格段にアップさせた理想的な再録に仕上がっています。未聴の方はもちろんオリジナルを愛する方もこれは必聴!

-

ADAM JURCZYNSKI / BEYOND THE HORIZON

ポーランドのギタリスト/マルチ・プレイヤー、轟音ヘヴィ・リフの波状攻撃とメロディアスで哀愁あるソロを組み合わせたプログレ・メタル19年作

Neuoberschlesien、Oberschlesienなどのハード・ロック/インダストリアル系バンドでの活動歴を持つポーランドのギタリスト/マルチ・プレイヤー、ソロ名義では初となる19年作。ギターとベースを担当する本人とドラマーのユニット体制で制作。幾重にも重ね合わせた分厚くヘヴィなギターサウンドが圧巻のプログレ・メタルを展開。嵐のような轟音ヘヴィ・リフの波状攻撃にのけぞってしまいそうになりますが、その中からメロディアスで哀愁あるフレーズのソロが浮かび上がってくる作風が特徴で、ヘヴィネス一辺倒ではない叙情性も秘めたサウンドが印象的。ギターサウンドのみを用いた美しいアンビエントな演出の巧みさも光ります。

-

FABIO ZUFFANTI / IN/OUT

FINISTERRE、HOSTSONATENなどを率いるイタリアの才人、エレクトロニクスとイタリアン・ロックらしい歌心ある演奏が共存するセンスみなぎる19年ソロ作!

90年代以降のイタリアン・プログレ代表格FINISTERREのベーシストにして、LA MASCHERA DI CERA、HOSTSONATENなど現イタリアの重要グループを率いる才人、ソロとしては2014年『LA QUARTA VITTIMA』以来となる19年作。HOSETSONATENでプレイするドラマーも含む6人バンド編成で制作されていますが、70年代プログレの質感を重視した上記グループに対し、エレクトロニクスを大胆に導入した21世紀的なサウンドを展開。ただ無機的な印象は微塵もなく、柔らかに叙情を描くヴァイオリン、凛と格調高いピアノ、そしてイタリア語による歌心たっぷりのヴォーカルらの温かみに溢れた演奏と手を見事に取り合っているのがさすがのセンスです。アコースティック・ギターとヴォーカルをメインとする往年のカンタゥトーレ作品のような素朴なパートも随所に現れて、エレクトロニックなサウンドとの絶妙な対比を生み出します。イタリアン・ロック・ファンはもちろん、ポスト・ロック・ファンあたりにも響きそうな凝った音響づくりにも注目です。現イタリアきっての鬼才によるアーティスティックな側面が凝縮されたような一枚!

-

WARMRAIN / BACK ABOVE THE CLOUDS

PINK FLOYDやPORCUPINE TREEからの影響が強い、メランコリックに揺らめく音空間が美しい英国モダン・プログレ、19年作

イギリスの新鋭プログレ・グループによる19年デビュー作。PINK FLOYDやPORCUPINE TREEからの影響が強い、メランコリックに揺らめく音空間が美しいモダン・プログレを鳴らします。幻想的に響くアコギのリフレインとたなびくシンセが重なり合って生まれる優しくもダークな陰影を帯びたサウンドの中を、ギルモア憧憬のブルースフィーリング&現代的なソリッドなキレの良さを備えたギターとデリケートに歌う男性ヴォーカルが交錯、ドラマチックに広がる音世界で聴き手を圧倒します。テクニカルに攻めるタイプではなくテンポは全体にゆったりとしていますが、丹念に色彩を折り重ねて情景を描くようなアンサンブルが静かな感動を呼び込む名品です。IT BITESのJohn Mitchellが参加。

-

盤質:傷あり

状態:良好

1枚は無傷〜傷少なめ、1枚は傷あり、スリップケースに若干圧痕あり

-

-

HOVERCRAFT / FULL OF EELS

ポーランドのマルチ奏者によるソロ・ユニット19年作、クリムゾンやポーキュパイン・トゥリーの影響を感じさせる、ヘヴィネスと幻想美が交差するプログレ逸品!

ポーランドのプログレ・ユニットによる、EP2枚を経ての19年1stフル・アルバム。マルチ・ミュージシャンBartosz Gromotkaによるソロ・プロジェクトで、ギター、ベース、キーボード、ドラム・プログラミング、ヴォーカルと全楽器を自身で演奏した意欲作です。キング・クリムゾン影響下のヘヴィ・プログレと、ポーランドらしい陰影を帯びたメランコリックな音響を融合させたようなスタイルが特徴的。特筆は主役と言えるギターのプレイで、唸るようにヘヴィなトーンで繰り出すリフワーク、エモーショナルに泣きのフレーズを紡ぐリード、瑞々しいタッチのアコースティックギターなどをオーバーダブで重ね合わせ、シリアスながらもリリカルで幻想的な音世界を築き上げるサウンドメイクが見事。ここぞという場面で湧き上がってくる(疑似?)メロトロンもツボを押さえているし、揺らめくような淡いヴォーカル&コーラスもデリケートな世界観にマッチしていて、音選びのセンスの良さが光ります。クリムゾン・ファンやポーキュパイン・トゥリーのファンにオススメの逸品!

-

PATTERN-SEEKING ANIMALS / PATTERN-SEEKING ANIMALS

SPOCK’S BEARDのメンバーが結成した別働グループ、メロディアスで開放感あふれる最高の19年デビュー作

03年より米プログレの代表グループSPOCK’S BEARDのコンポーザーとして活動してきたJohn Boegeholdが率いるグループの19年デビュー・アルバム。キーボード/ギター/マンドリンを担当する彼に、現SBのDave Meros(ベース)とTed Leonard(ヴォーカル/リードギター)、元SBのJimmy Keegan(ドラム)という4人組で、実質的にSB関連のサイド・プロジェクト的位置づけと言えます。爽やかなメロディメイクとクリアに広がる抜けのいいサウンドで聴かせる、洗練されたプログレを展開。シャープなトーンでメロディアスにフレーズを紡ぎ出すギター、艶やかなトーンの色彩感あるシンセと幻想のメロトロンが混じり合うキーボード、そして厚みあるストリングスが作り上げる明瞭にしてドラマチックな深みもあるアンサンブルはさすがの完成度。落ち着いた声質ながら伸びやかで清涼感いっぱいに歌い上げるTedのヴォーカルもやっぱり絶品です。演奏にズシリとした重量感をもたらすリズム・セクションの仕事も特筆。SBに通じる、圧倒的な聴きやすさと米プログレ然とした開放感を備えた文字通りの快作です!

-

EDDIE MULDER / VICTORY

FLAMBOROUGH HEAD他で活躍する現オランダ屈指のギタリスト、19年作5th、1曲でKARFAGENのAntony Kaluginが参加

FLAMBOROUGH HEAD、TRION、LEAP DAYなど、キャメル・タイプのシンフォ・グループの数々で活躍するオランダのギタリスト、19年5th。従来からの作風であるアコースティック・ギターによる瑞々しいソロ・ギター曲を中心に、1曲目のようなバンドによるCAMEL風のメロディアスなインストも交えたスタイルで終始リリカルで叙情的に聴かせます。相変わらず、休日の昼下がりにじっくりと聴き入りたくなるサウンドです。1曲でKARFAGENのAntony Kaluginがロマンティックなシンセを弾いていて、Eddieの甘いギターと優美に絡み合うパートはCAMELファンなら泣きそうになるかも。終始優しい音色で聴き手を癒してくれる一枚となっています。

-

MOODMAN / MAN OF THE NEW AGE

後期PINK FLOYDやRoger Watersのソロを彷彿とさせる、深遠で映像喚起的なポーランドのプログレ・プロジェクト19年作

ポーランドのミュージシャン/プロデューサーMoodManことWitold Rolnikによるプログレ・プロジェクト、2019年デビュー作。ポーランドらしい沈み込むような仄暗い旋律を基調に、PINK FLOYDからの影響を伺わせる浮遊感のあるキーボードやブルージーなギターがゆったりと幻想的な音空間を漂う、メランコリックかつノスタルジックなプログレッシヴ・ロックを展開。こちらもちょっぴりRoger Watersを意識していそうなMoodManの英語ヴォーカルはちょっぴりアクが強いものの、聴き込めば聴き込むほどじわじわと体内に染み込んでいくような味わい深いサウンドに仕上がっています。子供の声、波の音など映像喚起的なSEも交えながら、緻密に構築された作品世界を楽しませてくれる好盤です。(※冒頭部分にノイズがありますが、作品上の演出になります)

-

RUNAWAY TOTEM / MULTIVERSAL MATTER

91年より活動するアヴァンギャルドなイタリアン・プログレ・バンド、19年作

90年代初頭より活動するベテラン・イタリアン・プログレ・バンドによる 19年作。以前からイタリアン・ロックの枠組みを超えた個性派として知られてきましたが、本作でもその孤高のサウンドは全開。スペース・ロック、シアトリカル・ロック、インド音楽、地中海音楽などを、AREA風のアヴァン・ロックでつなぎ合わせたかのような異次元サウンドは軽く眩暈が起きそうなすさまじさ。冒頭30分にわたり続く「Dark Matter」でノックアウト必至です。前17年作でも思いましたが「どういう発想からこんな音楽が生まれてくるの?」と問いかけたくなる、圧倒的に濃密なサウンドに飲み込まれる強烈な一品です!

-

GHOST RHYTHMS / LIVE AT YOSHIWARA

パリ出身のジャズ・ロック/チェンバー・ロック新鋭グループ19年作、知的でテクニカルで流麗、芸術性みなぎるライヴ・パフォーマンス!

05年から活動するフランスはパリ出身のジャズ・ロック/チェンバー・ロック新鋭グループ、19年作。”Live at Yoshiwara”とありますが、来日公演というわけではなく、Yoshiwaraをイメージして制作された空間で行われたライヴ・パフォーマンスとなっています。総勢10人のメンバーが参加しており、ギター、ピアノ、アコーディオン、サックスらが即興も織り交ぜつつ疾走する、流麗かつキレのあるテクニカル・ジャズ・ロックは悶絶もののカッコよさ!特にフリップ風の鋭く緊張感あるプレイを聴かせるギターが特徴的です。他にもアコーディオンが哀愁たっぷりに歌うタンゴ・ジャズから、ヴァイオリンがメインの室内楽風のクラシカルな曲まで、多彩なスタイルを切り替えながらもしなやかに進行するパフォーマンスは芸術的ですらあります。

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!