70sプログレ&ロック・ファンに聴いてほしい、先人へのリスペクトに溢れたヴィンテージな新鋭特集!

2022年11月9日 | カテゴリー:世界のロック探求ナビ

タグ: プログレ新鋭

スタッフ佐藤です。

2020年代に入っても、英米はもちろん、ユーロそして南米など、世界各地から新たなプログレ・バンドが登場していますよね。

今回取り上げたいのは、そんな中でも70年代プログレ&ロックへの憧れと敬意を感じさせる、ヴィンテージ質感のサウンドを持ち味とするバンドたち。

70年代プログレのファンであれば、今回ご紹介する作品たちにはきっとお喜びいただけるはず!

厳選してお送りしてまいりましょう♪

まずは、直近で届いたヴィンテージ・テイストぷんぷんの22年作をご紹介♪

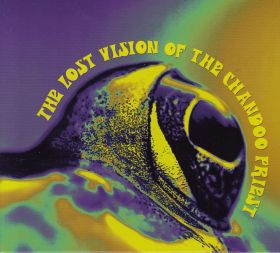

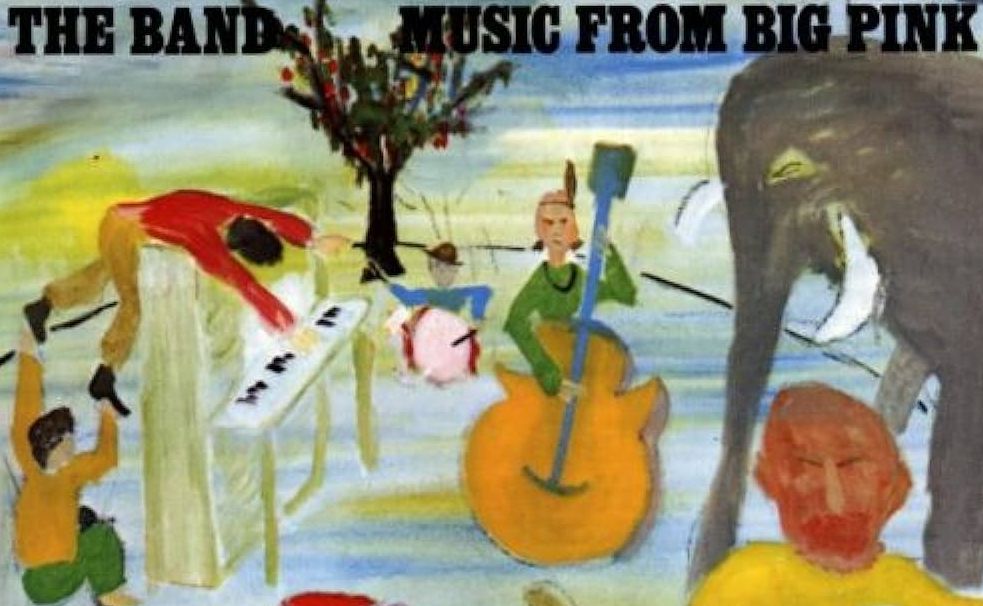

LOST VISION OF THE CHANDOO PRIEST/LOST VISION OF THE CHANDOO PRIEST

新鋭でここまで70sイタリアン・ロックと言われても不思議に思わないサウンドそうそうありません。

叙情的にたなびくオルガン、丸みのある幻想的なトーンのギター、そしてリリカルに舞い上がるフルート。演奏や音選びへのこだわりは尋常ではありません。

UNREAL CITYやCELLAR NOISEで活躍するマルチ奏者2人が創り上げた、70s伊ロックへの愛情100%インスト・プログレ!

BLUE RUMBLE/BLUE RUMBLE

ブラジルにも凄く良いヴィンテージ・テイストのバンドが登場しました。

濃厚なブルース・フィーリングの帯びたギター&オルガン/エレピが活躍するサイケ・ハード/ジャム・バンド的アンサンブル、むせかえるような70年代臭ぷんぷんで堪らん!

洗練されていない録音のせいで本当に70年代の音源みたいな質感になっているのもベリーナイス☆

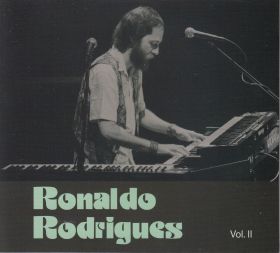

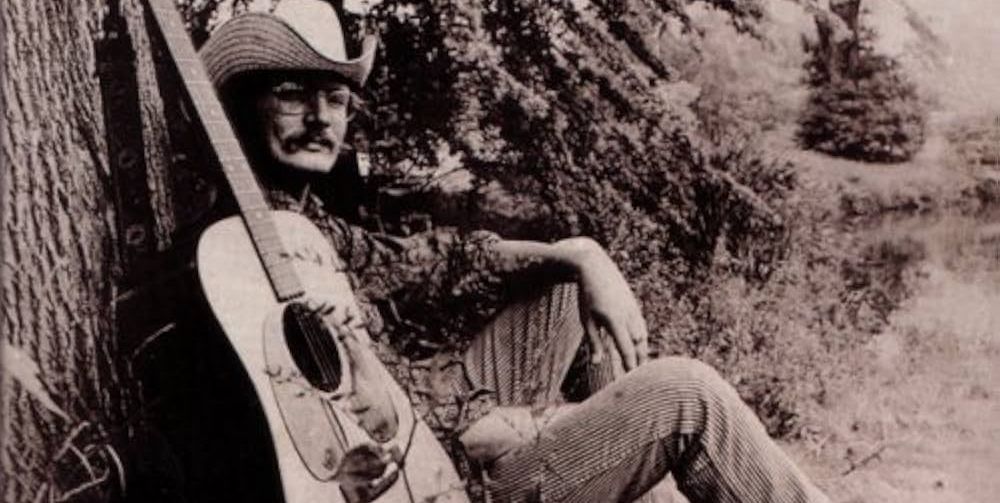

RONALDO RODRIGUEZ/VOL.II

そのBLUE RUMBLEの中心人物で、SAMURAI OF PROGの作品にも参加するキーボーディストによる22年作。

ハモンド・オルガンをこれでもかとスリリングに弾きまくる一曲目からヴィンテージ・キーボード好きのハートを鷲掴みにしてきますよ~。

色彩豊かなトーンで躍動するシンセや幽玄のメロトロン・ストリングスも活躍する、キーボード・プログレ好きならマストな内容です♪

ここからは、ヴィンテージ・テイストいっぱいの人気新鋭作品を各国からピックアップ!

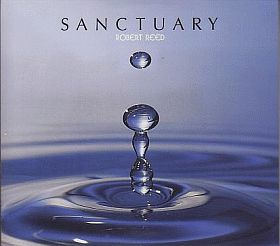

ROBERT REED/SANCTUARY(2014)

初期マイク・オールドフィールドの作風を愛情たっぷりに再現したオマージュ企画の記念すべき第一弾。

現英国シーンをリードするMAGENTAのギタリスト/コンポーザーですが、一人でいくつもの楽器を演奏し多重録音によって作り上げていくサウンドは往年のマイクが乗り移ったかのよう。

『チューブラー・ベルズ』『オマドーン』好きなら必聴です。

【関連記事】

【新作追加】世界のMIKE OLDFIELD!?雄大でパストラルなプログレ名作選☆

エレキギターやアコギ、シンセが織り成す、牧歌的かつ神秘的なサウンド。マイク・オールドフィールドを彷彿とさせる世界のプログレ名作をピックアップ!

G.O.L.E.M./GRAVITATIONAL OBJECTS OF LIGHT ENERGY AND MYSTICISM(2022)

冒頭から70年代初頭の香りがプンプンするオルガン独奏に期待が高まります。そのオルガンが不意に歪んだと思うと、リズムが食らいつき、DEEP PURPLE直系オルガン・ハードで爆走し始めて思わずガッツポーズ。いい音のオルガンを心行くまで味わいたいなら迷わずコレ!

PROTOCOLLO C/PROTOCOLLO C(2019)

ヴィンテージなオルガン・インストゥルメンタルとモダンなオルタナティヴ・ロックが融合したみたい・・・。ハモンド好きは要チェックのイタリア新鋭19年作!

LONDON UNDERGROUND/FOUR(2018)

90年代に数々の名作を残したヴィンテージ・ハード・バンドSTANDALTEのドラマー/ヴォーカリストが率いるバンドがこれまたヴィンテージ!

CARAVANやブライアン・オーガーなどの英国カンタベリー&オルガン・ジャズ・ロック、さらにIL VOLOなどのイタリアン・ジャズ・ロックなどが好きなら…この作品は是非ご一聴を。

【関連記事】

カンタベリー・フィーリングを持つイタリアの新鋭ジャズ・ロック・グループたち!

カンタベリーのDNAを受け継ぐ魅力的な新鋭グループがイタリアから登場していますので、ピックアップいたしましょう!

IL FAUNO DI MARMO/THE REBUS YEARS 2001-2012

往年のイタリアン・ヘヴィ・シンフォがそのまんま蘇ったような、これだけハイクオリティなサウンドを鳴らしながら、たった400枚が自主制作されただけの無名作だったとは・・・。

IL FAUNO DI MARMOの前身バンドによる強烈すぎる傑作!

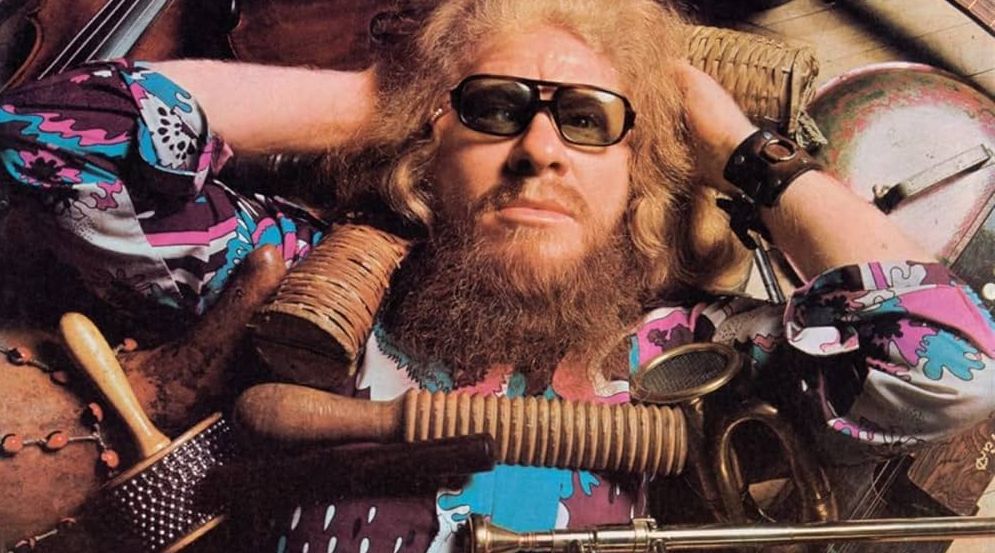

MOTIS/JOSQUIN MESSONNIER(2014)

メロトロン、ソリーナ、ローズ、ハモンドなど、ヴィンテージ・キーボードがこれでもかと溢れるファンタスティックでちょっぴりアンニュイなフランス新鋭!

フランスらしいエレガントな音色運びがたまんないなぁ。

あのATOLLのVoアンドレ・バルザーもゲスト参加!

【関連記事】

【タイトル追加】メロトロンが好き?ならメロトロン溢れまくりの新鋭バンド達もお聴き逃しなく!

70年代の楽器と見なされている節があるメロトロンですが、プログレにおいては現在も現役バリバリの楽器であることはご存知でしょうか。今回は、そのあたりが実感していただけるメロトロンが溢れまくりの新鋭プログレ作品をご紹介してまいりましょう~。

MOUTH/VORTEX(2017)

ユーライア・ヒープ「7月の朝」を思い出さずにはいられない荘厳なオルガンと強烈なワウギターが炸裂するオープニング、70年代ロック・ファンならこの時点でノックアウトだろうなぁ。70年代愛に溢れたドイツの新鋭プログレ・トリオ!

【関連記事】

【タイトル追加】メロトロンが好き?ならメロトロン溢れまくりの新鋭バンド達もお聴き逃しなく!

70年代の楽器と見なされている節があるメロトロンですが、プログレにおいては現在も現役バリバリの楽器であることはご存知でしょうか。今回は、そのあたりが実感していただけるメロトロンが溢れまくりの新鋭プログレ作品をご紹介してまいりましょう~。

ADEKAEM/EXILE(2020)

スタイリッシュな音が多いポーランド・プログレ勢にあって、このマイルドで温かなヴィンテージ感覚を大事にした叙情派スタイルには思わずグッと来ちゃいます。

70sテイストが豊かに香る実直なメロディアス・プログレが味わえる好EP!

MALADY/AINAVIHANTAA(2021)

15年にデビューしたフィンランドの新鋭。

ヴィンテージな新鋭記事で取り上げておいてアレですが、なんだか「ヴィンテージ志向」というのとも一味違う、絶妙に「枯れた」サウンドが何とも趣深い。

カンタベリー・ロックに通じる叙情性もたっぷりの良い作品です。

KORNMO/SVARTISEN(2017)

ピアノ、ギター、ストリングス・シンセらが静寂の中で美しく鳴らされる、これぞ北欧な趣の1曲目と、仏や東欧あたりのCAMEL影響下マイナー・シンフォを思わせる、いなたさ全開の2曲目。この落差が堪りません。ヴィンテージな味わいたっぷりのノルウェー産シンフォ良盤!

TALIESYN/TALIESYN(2008)

中域が太くコシのあるギターリフ、淡いトーンでむせぶオルガン、この全体に流れる荘厳な雰囲気。

こりゃ相当腕のある70sバンドの発掘音源・・・ん?ベルギーの新鋭?嘘だぁ~!

ツェッペリンやパープルのあの手触りを見事に再現したヴィンテージ感が、くぅ~たまらん・・・。

【関連記事】

世界のハード・ロック新鋭特集~70’sハード・ロックのDNAを受け継ぐカケレコ一押し作品をセレクト!

70年代英米ハード・ロックの遺伝子を受け継ぐ、世界各地の新鋭ハード・ロック・バンドたちをピックアップ!

HUSBAND/SITUATION ROOM

スティーリー・ダンやエルヴィス・コステロ、ブリティッシュ・プログレを愛好するメンバーによって結成された、米メリーランド州ベセスダの4人組。

このヴィンテージなオルガンやエレピ炸裂するグルーヴィーなポップ・ロック、実に良いなあ。

スティーリー・ダンもですが、後期キャラヴァンなんかも想起する、洒脱で温かみあるアンサンブルが楽しめる米新鋭19年作!

【関連記事】

カケレコスタッフの日々是ロック:プログレの構築性と眩いポップセンスが一体となった、新鋭プログレ・ポップを探求!

最近入荷したCD、売れ筋CDの中からスタッフおすすめの作品をピックアップするコーナー「日々是ロック」。カケレコが厳選して入荷している世界のロック/プログレの新品CDを通して、魅惑の音楽探求をお楽しみください☆

GUSTAVO SANTHIAGO/ANIMAM

ブラジル出身のkey奏者による15年作。

ただし南米というよりは、ユーロロック的なロマンあるタッチで美しくメロディを紡いでいくシンフォニックな作風が魅力。

70年代の録音と言われても不思議には感じないほどの、暖かなヴィンテージ感に包まれた名品です。

70年代ロックへの飽くなき憧憬を抱く新鋭たちによる、微笑ましくも真摯なサウンドをご堪能いただけたでしょうか。

また新たなヴィンテージ臭むんむんの作品が登場し次第、こちらの記事でご紹介してまいります☆

関連カテゴリー

関連CD在庫

-

TALIESYN / TALIESYN

ヴィンテージ感覚溢れるベルギー産ハード・ロック、ハードかつ荘厳なサウンドにノックアウト!

ヴィンテージ感覚溢れるベルギーのハード・ロック・グループ。08年作。 レーベルからのインフォには、LED ZEPPEINやDEEP PURPLEなど60年代?70年代のハード・ロックからの影響を軸に、ジャジーなエッセンスを加えたサウンド、とありましたが、たしかにその通り!中域が太くコシのあるギター・リフ、淡くむせぶオルガン、全体に流れる荘厳な雰囲気など、70年代の発掘音源と言われても分からないヴィンテージ感覚いっぱいのサウンドが印象的。クラシカルなフルートをフィーチャーし、叙情性溢れるメロディとヘヴィなアンサンブルで畳み掛ける楽曲などは、往年のジャーマン・ハードを彷彿とさせます。好グループ。

-

LOST VISION OF THE CHANDOO PRIEST / LOST VISION OF THE CHANDOO PRIEST

イタリア、UNREAL CITYやCELLAR NOISEで活動するマルチ・プレイヤー2人による新鋭ユニット22年1st、70s伊ロックへの愛情100%のヴィンテージ・インスト・プログレ!

イタリア、UNREAL CITY/QUEL CHE DISSE IL TUONOのFrancesca Zanettaと、CELLAR NOISE/QUEL CHE DISSE IL TUONOのNiccolo Gallaniという2人の実力派マルチ・プレイヤーが結成したユニット、22年デビュー作。ヴィンテージ嗜好のイタリア新鋭は多くいますが、ここまで70年代イタリアン・ロックと言われても不思議に思わないサウンドそうそうありません。叙情的にたなびくオルガン、丸みのある幻想的なトーンのギター、そしてリリカルに舞い上がるフルート。22年作ということでどうしても音がクリアなのですが、演奏や音選びへのこだわりは尋常ではありません。メタリックだったりエレクトニックだったりという現代的なアプローチは一切排して、往年のイタリアン・ロックへの愛情100%で作り上げたような素晴らしいインスト・プログレです。

-

MOTIS / JOSQUIN MESSONNIER

メロトロンがこれでもかと溢れるファンタスティックな仏プログレ新鋭、2014年作、アトールのアンドレ・バルザーがゲスト参加!

ヴィンテージ・キーボードやエレクトリック・ブズーキを操るマルチインストゥルメント奏者、MOTISことEmmanuel Tissot率いるグループ。2014年作6th。ANGE直系のシアトリカルなシンフォニック・ロックを軸に、MALICORNEに通じるフレンチ・トラッドのフレイヴァーが香るサウンドが持ち味。とにかくメロトロンM400やソリーナやローズやハモンドなどヴィンテージ・キーボードがこれでもかとフィーチャーされていて、特にメロトロンが大活躍!幻想的に溢れるメロトロンをバックにリリカルに紡がれるハモンド、そして、スティーヴ・ハケットを彷彿させる格調高いマンドリンやブズーキが織り成すファンタスティックなアンサンブルは、ジェネシス〜アンジェあたりのファンはたまらないでしょう。MOTISによるフランス印象派絵画のように柔らかで親しみやすいハイ・トーンのヴォーカルとフックあるメロディも特筆。なんと、アトールの名ヴォーカリスト、アンドレ・バルザーがゲスト参加し、1曲でヴォーカルを担当。この曲がまた素晴らしい!アナログ的な温かなサウンドプロダクションも印象的で、70年代の発掘作品と言っても分からないでしょう。これはシンフォニック・ロックのファンは必聴の快作!

-

RONALDO RODRIGUEZ / VOL.II

SAMURAI OF PROG作品にも参加したブラジルのキーボーディスト、ヴィンテージなキーボード・サウンドが詰まったインスト・プログレを聴かせる22年ソロ作

ブラジル出身、CARAVELA ESCARLATE〜ARCPELAGO〜BLUE RUMBLEなどのヴィンテージなプログレ・バンドを多数率い、SAMURAI OF PROGの作品にも参加する奇才キーボーディスト、22年ソロ名義作。彼が率いてきた上記バンドに通じるヴィンテージなテイストがプンプンのキーボード・インスト・プログレを展開。ハモンド・オルガンをこれでもかとスリリングに弾きまくる一曲目からヴィンテージ・キーボード好きのハートを鷲掴みにしてきます。以降の曲ではそんなオルガンに色彩豊かなトーンで躍動するシンセや幽玄のメロトロン・ストリングスも重なり、薫り高きキーボード・サウンドを作り出していて堪りません。ジャズ・ロック的なタイトさでアンサンブルを引き締めるリズム・セクション、そして優美にもハードエッジにも自在なスタイルでキーボードに応じるギターの腕利きっぷりにも注目です。これはとにかくヴィンテージなキーボード・サウンドに心行くまで浸りたいというプログレ・ファンには持ってこいの一枚。辺境臭さは一切なく、全てのキーボード・プログレ好きに聴いてみて欲しいサウンドです。

-

KORNMO / SVARTISEN

ノルウェー、MORILD、ADVENTUREなどのメンバーによるシンフォ・プロジェクト、17年1stアルバム

ギターとキーボードを担当する才人Odd-Roar Bakkenらノルウェーのシンフォ・グループMORILD、ADVENTUREのメンバーを中心に結成されたシンフォ・プロジェクトが、17年にリリースしたデビュー作。穏やかなピアノ、デリケートなタッチでメロディアスに歌うギター、ストリングス・シンセらが静寂の中で美しく鳴らされる、これぞ北欧といった趣の1曲目から素晴らしいです。そんな北欧幻想にウットリしていると、曲間なく2曲目に入りますが、一転してバタバタと忙しないリズム・セクションに乗ってシンセやオルガンらヴィンテージ・キーボード群が躍動する、フランスや東欧あたりのCAMEL影響下マイナー・シンフォを思わせる「いなたい」アンサンブルが走り出ます。シンフォ・ファンなら、このまるで別バンドのような1曲目と2曲目の落差にいきなりやられちゃうでしょう。その後も初期CAMELを思わせる叙情的でイマジネーション溢れる演奏が途切れることなく紡がれていきジワジワと感動をもたらしてくれます。メロトロン(風シンセ?)もたっぷりフィーチャーされていて、アンサンブルを劇的に彩っており見事。北欧らしい静謐な美しさとCAMEL憧憬の「いなたい」シンフォ・サウンドの両方を備えた秀作です。

-

BLUE RUMBLE / BLUE RUMBLE

鍵盤奏者Ronaldo Rodriguez在籍のブラジル産インスト・バンド、22年作1st、むせかえるような70年代エッセンスが漂うサイケ・ハード/ジャム・バンド的サウンドを炸裂させる快作!

ブラジル、CARAVELA ESCARLATE〜ARCPELAGOを率いるキーボーディストRonaldo Rodriguezが在籍するインスト・バンドの22年作1st。濃厚なブルース・フィーリングの帯びたギター&オルガン/エレピを軸に展開するサイケ・ハード/ジャム・バンド的スタイルのアンサンブルは、むせかえるような70年代エッセンスが漂ってきてただただ最高です。時にボンゾへの意識も感じられる打ち下ろすような重いドラミングと敏捷に動くベースも抜群のカッコ良さ。ブラジルという土地柄もあってか録音が洗練されていないのが、本当に70年代の音源であるかのような錯覚をもたらしているのもGOOD。プログレ・ファンのみならず、70sサイケ・ハードやジャム・バンドがお好きな方にも是非オススメしたい快作!

-

G.O.L.E.M. / GRAVITATIONAL OBJECTS OF LIGHT ENERGY AND MYSTICISM

イタリア、WICKED MINDでも活動するオルガン奏者Paolo Apollo Negriを中心に結成されたバンドによる22年1st、アグレッシヴなオルガン・ハードを聴かせる痛快作!

イタリア、ヴィンテージなサイケ・ハード・バンドWICKED MINDでも活動するオルガン奏者Paolo “Apollo” Negriを擁する新鋭バンドによる22年デビュー作。冒頭から70年代初頭の香りがプンプンするオルガン独奏に期待が高まります。そのオルガンが不意に歪んだと思うと、リズムが食らいつき、ゴリゴリと疾走するDEEP PURPLE直系オルガン・ハードが飛び出して思わずガッツポーズ。パンクを歌っても様になりそうな、エネルギッシュだけどどこかやさぐれた英語ヴォーカルも堪りません。とにかくオルガンの良い音を聴かせてやる!と言わんばかりにオルガン・オリエンティッドな演奏が魅力で、シンセやメロトロンが鳴るパートもありますが、リフもソロもほぼヴィンテージ・トーンのオルガンによる独壇場。それに伴いギターはオルガンのサポートとしてほとんど終始バッキングに回っているのも面白い特徴でしょう。さながらジョン・ロードが暴君のごとく君臨するDEEP PURPLEと言ったところでしょうか。とりあえず、オルガン好きの方には絶対に聴いて欲しい作品です。

-

PROTOCOLLO C / PROTOCOLLO C

現代イタリアからまたしてもヴィンテージ感たっぷりの新鋭オルガン・ロック・バンドが登場!19年デビュー作

STANDARTEやLONDON UNDERGROUNDに続き、またしても現代イタリアからヴィンテージ・テイスト溢れるオルガン・ロック・バンドが登場!60年代後期のサイケやモッズ・サウンドを思わせるマイルドなオルガンの暖かみあるメロディを軸に、粘っこく歪んだギターや重厚なベースが絡み合い、転調や変拍子を駆使しながら変幻自在に展開するサイケでハードでちょっぴり怪しいインストゥルメンタル・ロックが実にユニーク。ファンキーな裏打ちのリズム隊はやや好みが分かれるかもしれませんが、それも含めてヴィンテージな音色と現代的な感覚が混ざり合った、新鮮味のあるバンド・サウンドを聴かせてくれます。ハモンド好きは要チェック!

-

ADEKAEM / EXILE

ポーランド新鋭による2020年EP、丹念で歌心溢れるアンサンブルにグッとくるヴィンテージ・テイスト豊かなプログレが魅力的!

15年にデビューしたポーランドの新鋭バンドによる2020年の4曲入りEP。往年のプログレを受け継ぎつつスタイリッシュに聴かせるバンドが多いポーランド勢にあって、マイルドで温かいヴィンテージ感覚を大事にした素直な叙情派サウンドを聴かせてくれるのが彼ら。このEPでもそんな魅力は健在で、歌心に満ちたフレーズを丹念に弾くギター、しとやかなピアノ、アナログ・シンセのような色彩感で広がる懐かしい音のシンセサイザーらが紡ぐ、初期ジェネシスやフロイドら70sプログレ譲りの哀愁味を滲ませた実直なアンサンブルに思わずグッときます。英語で歌うどこか陰影のあるナイーヴなヴォーカルも、幻想的なサウンドにマッチしていて素晴らしい。この絶妙な垢ぬけなさが魅力の、叙情派メロディアス・プログレ逸品です。

-

-

MALADY / AINAVIHANTAA

15年にデビューしたフィンランド出身の新鋭プログレ・バンド、21年リリースの3rdアルバム

15年にデビューしたフィンランド出身の新鋭プログレ・バンド、21年リリースの3rdアルバム。オルガン、ギター、サックス、フルートらがとにかく哀愁いっぱいのプレイでジャジーに紡ぎ出すサウンドに胸を打たれます。カンタベリー・ロックに通じる叙情性も味わい深くて◎。15年デビューのバンドとは思えないような、よくある「ヴィンテージ」とも微妙に異なる、絶妙に「枯れた」サウンドが趣深い名品です。

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!