クラシカル・ロックの1970年

2020年3月26日 | カテゴリー:世界のロック探求ナビ

タグ: ブリティッシュ・ロックプログレ

こんにちは。スタッフ増田です。

1970年から今年で半世紀。今月は各スタッフが様々な角度から1970年を掘り下げる記事を連載しております。

60年代末から急激に進展したロックの多様化。ミュージシャン達は自分たちの作品を『より芸術的』なものにするため、ジャズやクラシックといった高尚な音楽への接近を果敢に試みるようになりました。そうして誕生したのが「プログレッシヴ・ロック」。

1970年はそんなプログレッシヴ・ロックが英国で本格的に開花した年。ジャズとロックが融合した「ジャズ・ロック」、あるいはクラシックを導入した「クラシカル・ロック」の歴史的作品がいくつも世に放たれ、シーンの形成に大きな影響を及ぼしていきました。

前回の記事ではそんな1970年のジャズ・ロックを特集しましたが、今回はクラシカル・ロック・サイドを探求!

(2)クラシックの引用、再現

(3)クラシック・サイドからのロックの接近

といった3つの視点から、1970年のクラシカル・ロックを掘り下げてみたいと思います!

(1)オーケストラとの共演

オーケストラを導入したロック自体は60年代から登場していました。有名な所では67年のビートルズ『Sgt.ペパーズ』、また『Sgt.ペパーズ』に影響を与えたという66年のマザーズ・オブ・インヴェンションの『フリーク・アウト!』。またムーディー・ブルースの67年作『デイズ・オブ・フューチャー・パスト』は全編にオーケストラのみのパートをふんだんに配置し、「プログレ誕生以前のプログレッシヴ・ロック」と呼べる優美にして壮大なトータル・アルバムに仕上がっています。

60年代も終わりに差し掛かるとロックの「アート化」はさらに進み、69年にはディープ・パープルが史上初と言われるバンドとオーケストラの合同コンサートを開催。このコンサートで披露されたのがジョン・ロード作曲の「グループとオーケストラのための協奏曲」で、なんと長さは後のプログレ・バンドもびっくりの51分。実験性の強い試みではありますが、ジョン・ロードの野望を再現したこのプロジェクトはアート志向のロック・ミュージシャンたちに大きな夢を与えた事でしょう。そうして70年代が幕を開けると、オーケストラを取り入れた作品が次から次へと生まれてくることになります。

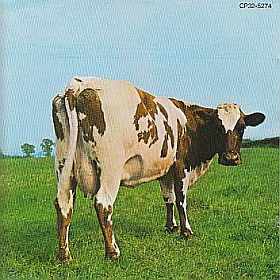

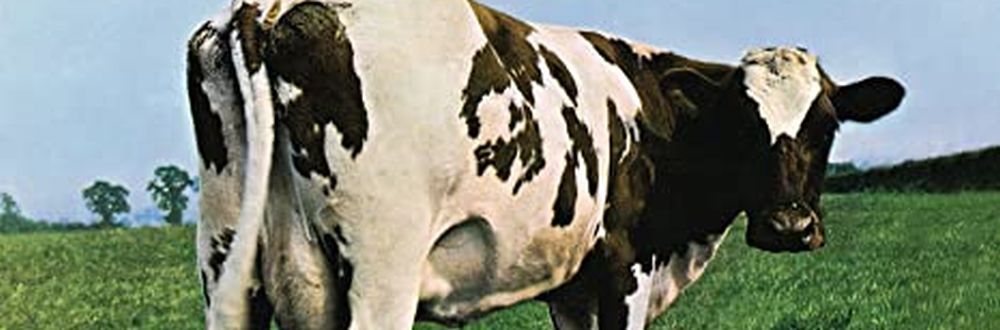

ピンク・フロイド/原子心母

1970年10月に発売された、ピンク・フロイドの歴史的傑作『原子心母』。オーケストラと混声合唱を導入した23分の表題曲がA面を占める本作は、前年のクリムゾン『宮殿』と並びロックの概念を大きく変えた、「プログレッシヴ・ロック生誕」の記念碑的作品です。

「クラシックとロックの融合」という観点から見て、この表題曲の重要な点は二つあります。一つはバンド・サウンドとオーケストラが完全に調和している事。それまでロック作品におけるオーケストラはバンドの引き立て役、伴奏として使われる事が多数でした。それに対し「原子心母」では、あるパートではブラスやチェロの奏でる旋律をドラムやオルガン、ベースが引き立て、またあるパートではエモーショナルなギター・ソロに合唱やブラス・セクションが彩りを添えと、全編を通してオーケストラとバンドが一体となるようにアンサンブルを描いています。

もう一つはこの楽曲が5つの楽章からなる組曲形式の大曲であること。19分を過ぎた頃冒頭のメイン・テーマが再び出現し、終幕に向かって駆け上がっていく…この構成美がもたらす高揚感は、まさにクラシックの交響曲的なもの。この後EL&P「タルカス」やYES「危機」など、ロックのスケールを遥かに超えた20分近くの大曲が続々と生まれていきますが、そんな「交響曲的(シンフォニック)ロック」の原点はやはり本作と言えるでしょう。

YES/時間と言葉

後に『こわれもの』『危機』をリリースしプログレッシヴ・ロックを象徴する一バンドとしての地位を築くYESですが、この70年作2ndではまだ作風が完全には確立しておらず、ディープ・パープルやナイス等に倣って試験的にオーケストラの導入を試みています。とはいえ美しいコーラスやドライヴィングなアンサンブル、そして構成・アレンジのセンスは既に非凡。リッチー・ヘイヴンスの原曲と西部劇『大いなる西部』のテーマを大胆に組み合わせた「No Opportunity Necessary, No Experience Needed」、ホルスト「木星」の旋律を導入した「The Prophet」など、要所要所のパロディにジョン・アンダーソンの遊び心が感じられます。

THE NICE/FIVE BRIDGES

幼少からピアノを習い、コンクール受賞歴もあるkey奏者キース・エマーソンが在籍したナイスも、いち早くロックにクラシックの要素を取り入れていたグループの一つ。69年にディープ・パープルがオーケストラとの共演を果たした直後、彼らもまたオーケストラとの共演公演を実現。そこで披露された「組曲:五つの橋」を含む演奏が、70年に『FIVE BRIDGES』としてリリースされました。壮大な管弦楽パートも大幅に取り入れてはいますが、やはり耳を奪われるのはクラシックからジャズまでを華麗に行き来するエマーソンの鍵盤さばき。本作の後、彼はキング・クリムゾンのグレッグ・レイクと意気投合し、新グループEL&P結成の為ナイスを脱退します。

(2)クラシックの引用、再現

EL&P(エマーソン、レイク&パーマー)/エマーソン・レイク・アンド・パーマー

ナイス時代からたびたびクラシックのモチーフを引用していたキース・エマーソンですが、次のEL&Pではそれをより高度な形に進化させています。エマーソンとレイク、そして元アトミック・ルースターのカール・パーマーによって結成された「スーパーグループ」EL&Pは、70年8月のワイト島フェスティバルにてステージ・デビュー。バルトークをアレンジした「未開人」、ムソルグスキーの「展覧会の絵」、そしてチャイコフスキーの「くるみ割り人形(ナットロッカー)」と、披露された5曲中3曲はクラシックの楽曲を元にしたものでしたが、そこで彼らは『ロックとクラシックの融合』の新たな形を確かに提示しました。三者の卓越したテクニック、せめぎ合うような緊張感とテンション。ロック・サウンドのみでクラシックを新解釈するという彼らのスタイルは、70年のデビュー・アルバム『EL&P』、そして翌年に録音される『展覧会の絵』で作品として昇華されます。

キング・クリムゾン/ポセイドンのめざめ

フリージャズの前衛性、クラシックの荘厳さなどを取り込んだ69年のデビュー作『クリムゾン・キングの宮殿』で衝撃のデビューを飾ったキング・クリムゾン。そんな彼らの次作『ポセイドンのめざめ』には、恐らく彼らの唯一のクラシック・カバーである?ホルスト『惑星』の中の「火星」をモチーフにした「Devil’s Triangle」が収録されています。とはいえ旋律とボレロのリズムを使用しているくらいで、楽曲の大半はアヴァンギャルドなノイズのよう。即興要素も加わって、原曲よりも難解にすら聴こえます。背筋凍るような「暗黒感」は後のUNIVERS ZEROなどチェンバー・ロックの元祖と言えそう。また楽曲全体に満ちるジリジリと焼け付くような緊張感は、後の「Fracture」にも通ずるクリムゾンの魅力の一つですね。

また、この楽曲でも聴ける轟々としたメロトロンの音色は、ロックにクラシックのような壮大さを持ち込むにあたって重要な要素です。メロトロン、そしてシンセサイザー。一台でオーケストラを再現できるような楽器テクノロジーの発明がロックの壮大化、つまりプログレッシヴ・ロックの発展に大きく寄与した事は疑いありません。

EGG/EGG

こちらは後にハットフィールド・アンド・ザ・ノースやナショナル・ヘルスなどカンタベリー・ロックの名バンドで活躍するデイヴ・スチュワートが在籍したグループの70年デビュー作。A面に収められたバッハの「トッカータとフーガ」カバーに加え、B面を丸々占める20分の大曲「Symphony No. 2」ではグリーグの「ペールギュント組曲」、ストラヴィンスキーの「春の祭典」といったクラシックの楽曲が引用されています。後にカンタベリー・ジャズ・ロックを代表する名key奏者となる人物もクラシカル・ロックを経てきたというのは面白いところ。バッハから前衛的なストラヴィンスキーまで、そしてクラシックからジャズまでを一緒くたにした「何でもあり」なカオスさもこの時代ならではの良さですね。

BEGGARS OPERA/ACT ONE

英国Vertigoレーベルより70年にデビューしたBEGGARS OPERA。彼らの1stでは世にも楽しいクラシックの引用メドレー「Raymonds Road」をはじめ、ハード・ロック的な怒涛のテンションとドライヴ感でのクラシックの再現を堪能することができます。米国のメタル・バンドMANOWARが88年にリリースしたアルバムに『熊蜂の飛行』のベース・カバーが収録されていますが、それに通ずるものを感じました。クラシカル・ロックはプログレの基盤であることは勿論、様式HR/HMの基盤でもあるのでしょう。

③クラシック・サイドからのロックの接近

プログレッシヴ・ロックの特徴の一つであり、誕生の要因でもあるのが、「アカデミックな音楽的教養を持ったミュージシャンが多い」という事。例えばジェントル・ジャイアントのkey奏者ケリー・ミネアは王立音楽院でクラシックの作曲法を学んでおり、YESのリック・ウェイクマンも中退とはいえ王立音楽アカデミーに通いピアノ教師を目指していた人物。ロックが芸術に近寄るにつれ、芸術音楽を専門とする人々が新たな可能性を求めてロックに接近していったのはおかしな話ではありません。最後に、そんな「クラシック畑からやってきた人々」が頭角を現しはじめた1970年の作品をご紹介いたしましょう。

CURVED AIR/AIR CONDITIONING

王立音楽大学卒のヴァイオリン奏者ダリル・ウェイ、王立音楽アカデミー出身のkey奏者フランシス・モンクマンを擁するグループ、70年のデビュー作。当時ロック・バンドの専任メンバーとしてヴァイオリン奏者を入れるのも珍しかったと思いますが、それが英国有数の名門音楽大学卒となれば、かなりの話題性があったでしょうね。1stはやや粗削りな作風ですが、ロックのダイナミズムとクラシックの優雅さ、ソーニャ・クリスティーナの妖艶なヴォーカルを混ぜ合わせたサウンドは他にない個性を放ちます。

BARCLAY JAMES HARVEST/BARCLAY JAMES HARVEST

フォーキーな牧歌性とクラシカルな荘厳さを兼ね備えた英国プログレの名グループ、BJHも1970年にデビュー。彼らのサウンドの特徴と言えば叙情いっぱいのメロトロン、そして優美なオーケストレーションですが、そのオーケストラ・サウンドをバンドに持ち込んだのが王立音楽大学および王立音楽アカデミーに通ったロバート・ジョン・ゴドフリー。彼は正式なメンバーではありませんでしたが、69年から71年までバンドの「レジデント・ミュージカル・ディレクター」としてオーケストラのアレンジや指揮を担当しました。

本作は後の作品と比べるとプログレというよりはややポップな印象ですが、優しく牧歌的なメロディと美しく壮大なオーケストラの融合は彼らならではの魅力。ゴドフリーはBJHを去った後、より壮大でシンフォニックなサウンドを目指したTHE ENIDを結成し、成功を収めます。

・・・ということで、1970年にリリースされた主要なバンドによる「クラシカル・ロック」をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。

後の作品に比べるとまだ実験的要素としてクラシックとの融合を試みているものも多いですが、それでもこの「クラシカル・ロック」時代はプログレの飛躍には欠かせぬフェーズ。

やがて70年代が進むとシンセサイザーの優美な音色をメインに据えた「シンフォニック・ロック」、室内楽の楽器をフィーチャーした「チェンバー・ロック」などジャンルの細分化が進んでいきますが、それもこの「クラシカル・ロック」時代を土台にしてこそ。

どうぞ今年は1970年クラシカル・ロックの作品たちで、プログレの萌芽を感じてみて下さい!

【関連記事】

1970年、SSW時代の幕開けアルバム

スタッフが日替わりでオススメ作品をご紹介する「日々是ロック」。本日はシンガー・ソングライター時代の幕開けを告げる、1970年にリリースされたアルバムをピックアップ。

関連カテゴリー

関連CD在庫

-

PINK FLOYD / ATOM HEART MOTHER

70年発表、プログレと言えばこのジャケ!A面の大作、B面の小曲集ともに美しく気品ある佇まいの名曲で固められた傑作

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1970年に発表された4thアルバム『原子心母』は、ヒプノシスによる牛のカバー・アート、英単語の直訳をそのまま並べた個性的な邦題、そして、日本盤帯に書かれた「ピンク・フロイドの道はプログレッシヴ・ロックの道なり!」というキャッチ・コピーが広く知られた名盤です。やはり一番の聴きどころは、スコットランド出身の前衛作曲家Ron Geesinをオーケストラ・アレンジャーに迎えた23分のタイトル曲「Atom Heart Mother」でしょう。ブラス・セクションや混声合唱を贅沢に配置したサウンドが、プログレッシヴ・ロック時代の幕開けを宣言するかのように堂々と響きます。一方、Roger Waters作曲の「もしも」、Rick Wright作曲の「サマー’68」、Dave Gilmour作曲の「デブでよろよろの太陽」は、共通して美しいメロディーが印象的な小品。そして、アルバムの最後にはミュージック・コンクレートの手法を用いた「アランのサイケデリック・ブレックファスト」が控えます。なおグループは、本作で初めて全英初登場1位を獲得しました。

-

紙ジャケット仕様、デジタル・リマスター、解説元から無し、年表・歌詞対訳付仕様、定価2427+税

盤質:無傷/小傷

状態:並

帯有

解説に小さいカビあり

-

88年規格、角丸帯仕様、解説元からなし(対訳と年表付き)、定価2920+税

盤質:傷あり

状態:並

帯有

盤に曇りあり、ケースツメ跡あり、対訳一カ所シミあり、帯にスレによる色落ちあり、トレーに黄ばみあり

-

デジタル・リマスター、「BREAKFAST TIPS」カード付き仕様

盤質:傷あり

状態:良好

ケースツメ跡あり、ケースにスレあり

-

EL&P(EMERSON LAKE & PALMER) / EL&P

THE NICEのKeith Emerson、KING CRIMSONのGreg Lake、ATOMIC ROOSTERのCarl Palmerによって結成されたスーパー・グループ、記念すべき70年デビュー・アルバム!

THE NICEのKeith Emerson、KING CRIMSONのGreg Lake、ATOMIC ROOSTERのCarl Palmerによって結成されたスーパー・グループであり、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロックのトップに位置するバンドのひとつ。ロックではハンディキャップとなるキーボード・トリオ(ギターレス)編成ながら、強烈に歪ませたハモンド・オルガンをドライブさせ、ギター・ロックに匹敵するダイナミックなサウンドを生み出しました。また、クラシック音楽のロック・アレンジや、シンセサイザーを導入した先駆的なスタイルが特徴であり、「電気と才能の無駄遣い」という批判をもろともせず世界的な成功を収めました。1970年にリリースされたデビュー・アルバム『エマーソン・レイク・アンド・パーマー』は、バルトーク作曲のピアノ独奏曲「アレグロ・バルバロ」にパワフルなロック・アレンジを施した「未開人」で幕を開ける傑作。他にも、Greg Lakeのヴォーカルとクラシカルなピアノ、そしてジャジーなアンサンブルが美しく展開する「石をとれ」、ヤナーチェクの「シンフォニエッタ」とバッハの「フランス組曲 第1番 ニ短調 BWV812 第1曲 アルマンド」が合体した「ナイフ・エッジ」、Keith Emersonの才能にスポットが当たる組曲「運命の3人の女神」、Carl Palmerのダイナミックなドラミングを聴くことができる「タンク」、そしてモーグ・シンセサイザーの咆哮が鮮烈な印象を残すバラード「ラッキー・マン」と、デビュー・アルバムにして高い完成度を誇る傑作となっています。

-

紙ジャケット仕様、デジタル・リマスター、ステッカー付仕様、定価2500

盤質:傷あり

状態:良好

帯無

帯無、透明スリップケースが付き、スリップケースにスレあり

-

-

YES / TIME AND A WORD

格調高いオーケストラとYESサウンドが見事に融合した70年作2nd

-

デジタル・リマスター、ボーナス・トラック4曲

盤質:傷あり

状態:良好

ビニールソフトケースの圧痕あり

-

KING CRIMSON / IN THE WAKE OF POSEIDON

衝撃的デビュー作「クリムゾン・キングの宮殿」の構成を踏襲した70年2nd、前作に匹敵する重厚さドラマ性に加えジャズ系ミュージシャンを起用し新機軸も打ち出した一枚

ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。1970年に発表されたセカンド・アルバム『ポセイドンのめざめ』は、デビュー・アルバム『クリムゾン・キングの宮殿』の延長上に位置する作品となっています。『クリムゾン・キングの宮殿』発表後、ギタリストRobert Frippと作詞家Peter Sinfieldを除く3名が脱退を表明するも、諸事情によりGreg LakeとMichael Gilesは引き続き本作のレコーディングに参加。新たにKING CRIMSONに参加したのは、ピアニストKeith Tippett、管楽器奏者Mel Collins、ベーシストPeter Giles(Michael Gilesの実弟)、そしてヴォーカリストGorden Haskell。その結果、本作には8名ものミュージシャンの名前がクレジットされることになりました。音楽的にはデビュー・アルバムと同一線上で捉えることも可能ではありますが、例えばKeith Tippettのジャズ・ピアノをフィーチャーした「キャット・フード」、あるいは、ホルスト作曲の組曲「惑星(火星、戦争をもたらす者)」を思わせるリズムとカオティックなメロトロンが凄まじい相乗効果を生む「デヴィルズ・トライアングル」など、新たな試みも行われています。なお本作の後、Greg LakeはEMERSON, LAKE & PALMERとして再デビュー、そしてMichael GilesとPeter Gilesの兄弟はすでにKING CRIMSONを脱退していたIan McDonaldと共にMcDONALD AND GILESを結成します。

-

EGG / EGG

Dave Stewart率いる英オルガン・ロック・トリオ、サイケデリックな質感を残す70年デビュー作、変拍子満載のアグレッシヴな演奏が魅力!

Steve Hillageも在籍していたバンドURIELを母体として発足、名キーボーディストDave Stewartが率いたイギリスのプログレバンドの70年デビュー作。その内容はキーボードトリオ編成による、Dave Stewartのプレイが大きくフューチャーされた個性的なオルガンロックを基本に、サイケデリックな質感を併せ持つアートロック作品となっています。実験的要素も強く出ていますが、複雑に練り上げられた楽曲群はやりすぎなほどの変拍子の嵐であり、音楽的なポテンシャルの高さはかなりのものです。後のNATINAL HEALTHやHATFIELD AND THE NORTHなどに通じるサウンドメイクも見られ、また、それらのバンドにはないDave Stewartのアグレッシブなプレイが堪能できる作品。4楽章からなる20分超えの大曲も収録したオルガンロックの傑作です。

-

CURVED AIR / AIR CONDITIONING

クラシカルなヴァイオリン、フォーキーな女性ヴォーカルがダイナミックなロック・サウンドに同居、初期衝動が詰まった70年作1st!

英国出身、女性ヴォーカルSonja KristinaとヴァイオリニストDarryl Wayを擁するロック・グループによる70年作1st。ロックに弦楽器であるヴァイオリンを全面的に採用した初めてのグループ。本作は初期に残した3枚の中で最もヴァイオリンが活躍、クラシカル・ロック度が高い内容です。オープニング曲「It Happened Today」は焦燥感を掻き立てるギター・リフに妖しくも艶やかな女性ヴォーカルが映えるパワフルな導入から、一転清楚なヴァイオリン・パートへと変貌するドラマティックなナンバー。「Vivaldi」では超絶テクを披露するクラシカルなヴァイオリンが時に優雅に、時にノイジーに弾きまくり、目まぐるしく表情を変えるスリリングなインストゥルメンタルを展開。上記2曲を始め「完全に溶け合わないからこそ」の破天荒なクラシカル・ロックが楽しめる楽曲が目白押しです。初期衝動がこれでもか、と伝わるインパクト抜群の一枚。

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!