「音楽歳時記」 第八十一回 11月19日秋、深し…緑のおばさんの日 文・深民淳

今週はThe Beatlesの『Let It Be』のニュー・ステレオ・ミックスが発売になることもあり、なんとなくザワザワした感じになっております。ブルーレイ・ディスクを含む5枚組のスーパー・デラックス・エディションには『Abbey Road』に続きドルビーAtomosミックスが収録されるということもあり、個人的にも注目しています。毎年、この時期になると箱物のリリース・ラッシュになるのですが、ここにもコロナ禍の影響があるのでしょうか、今年はなんだか波が小さいように思います。

最近の箱物販売状況を見ていると、パッケージ商品確実に売れなくなってきているなぁ、と実感。例えば、Crosby Stills Nash & Young『Déjà Vu』。発売から僅かひと月ほどでほぼ完売状態になり、中古市場にもほとんど出てこない状況ですし、『Let It Be』に先駆け発売になったジョン・レノン『John Lennon / Plastic Ono Band』もSHM-CDフォーマット採用の国内プレス盤は市場から消え、中古市場に出ると、定価もしくは定価以上で販売されている状況。これはプレスの絶対数が確実に減ってきていることによって起きている現象と思う次第。

ちょっと前までは箱物って、永久保存目的で購入するコレクターに加え、話題に乗っかったグレイゾーンのファンが購入、グレイゾーン・ファンは箱物の特徴である「重箱の隅をつついた」濃さに乗り切れず、おまけに勢いで買ったは良いが箱がデカくて邪魔であるぞ、となり売却。こうしてある程度の個数が中古市場に回るため、少し待っていれば定価から**%オフで買えるという図式があったのですが、グレイゾーンの購入層が急激に減少しその図式が崩れてきた、そんな感じがします。まぁ、『Déjà Vu』の欠品状況の背景に何があったのか、本当のところはわかりませんが、案外、レーベル側の読み間違いだったんじゃないかと思いますけどね。

同様の傾向はVan Der Graaf Generator『The Charisma Years 1970–1978』でも起きていて、某巨大Eコマースなんかは発売前に予約した顧客分すら確保できず、未だ相当数が未出荷のままになっているみたいです。

The Beach Boysの『Sunflower』、『Surf’s Up』期のレコーディングをコンパイルした『Feel Flows: The Sunflower & Surf’s Up Sessions 1969-1971』も同様。僕はそれほど熱心なファンではないので2枚組の通常盤を購入したのですが、これが思いの外良くて、5枚組のスーパー・デラックス・エディションにアップグレードしようと思ったら、時既に遅しでした。

箱物は今や待っていれば安く入手できる時代から気になるものは手に入れておかないと予想外の出費を伴う買い物になっちゃう可能性も考えなきゃいけない時代になったように思います。

もう少しここ最近の話を。以前ハード・ロックを取り上げた回で紹介しましたHeadstoneの1stがCD化されました。元Atomic Roosterのギタリスト、スティーヴ・ボルトンと元Rare Birdのドラマーでギター&ヴォーカルに転身したマーク・アシュトンのハード・ロック、グラム・ロック、フォーク・ロックをまぜまぜしてエスニック香辛料をひとつまみ加えた不思議なサウンドが魅力です。音源は板起こしでした。このレーベルはカケレコでも取り扱いありますので、多くを語るのを控えます。文章量の少なさから心中を察していただければと思っております。

10月27日にはMahavishnu Orchestraの『Birds Of Fire』のSACDハイブリッド、サラウンド対応盤がソニー・ミュージックから発売される予定になっています。元々4chミックスが存在しており、Audio Fidelittyから4chミックスを収録したSACDが出ていましたが、今ではかなりのプレミアがついているアイテムなので、個人的には楽しみにしておりますが、それも良いのだけれどもSantanaの続きも是非早めにお願いしたいところです。

それではルーティーンにまいります。11月8日は「レントゲンの日」だそうです。健康診断等でおなじみのレントゲン写真ですね。1895年(明治28年)ドイツの物理学者レントゲンによって発見されたX線によって身体を傷つけず体の中を見ることができるようになりました。因みにレントゲン、レントゲンと呼び捨てにしていますが、レントゲン博士のフルネーム知らないねぇ、ということで調べたらヴィルヘルム・コンラッド・レントゲンだそうです。

レントゲン写真使用のアートワークは結構あります。The Whoの故ジョン・エントウィッスルのソロ・アルバム『Smash Your Head Against The Wall』(1971年)は胸部のレントゲン写真と顔写真を合成してツタンカーメンとフー・マンチューが合体したかのような変顔写真ジャケット。かなりインパクトあります。The Niceの2ndアルバム『Ars Longa Vita Brevis』(1968年)はトリオになって初のアルバム。ポップなイメージのレントゲン・ジャケット。サイケデリック全盛期のクラシカルなサイケ・ポップとEL&Pへと繋がっていくプログレ指向の強い楽曲が同居するこの時代ならではの独特の空気感が魅力ですし、19分を超える大作タイトル曲における大胆なオーケストラ導入手法は名作ライヴ『Five Bridges』の原型と言っても良い内容を持ち、聴きどころの多い作品となっています。

他にもMinistry『The Mind Is A Terrible Thing To Taste』は彼らの4thアルバムで1989年発表。1992年の代表作『ΚΕΦΑΛΗΞΘ(詩篇69)』のひとつ前に当たる作品。頭蓋骨のレントゲン写真が使われています。少し視点を下げて行くと、胸部レントゲン写真を使っているのが1969年発表のAortaの1stアルバム『Aorta』。同バンドで2枚のアルバムを発表後、Santana関連のバンドAztecaの1stに参加後ソロとして活躍するギタリスト、ジェームズ・ヴィンセントが在籍したバンドでした。このデビュー作でのサウンドはサイケデリック・ポップとジャズ・ロックが合体といった感じのもので、結構プログレ感強いです。導入部はあっけらかんとしておりどこか爽やかな感じですが、曲を重ねる毎にどんよりダークな面も顔を出し始め、場面転換の多い曲調も相まって黎明期のアメリカン・プログレ・クラシックとして楽しめる作品かと思います。

手のレントゲン写真はFaustの1stアルバムとSecond Handの1stが頭に浮かびます。どちらもくせ者ですね。Faustの方はビニールのアウター・カヴァーもLP盤自体も透明という当時としてはかなり画期的なジャケットで、当時のジャーマン・ロック・コレクターは血眼になってオリジナル版を探していましたが、1978年にニック・ホッブズとクリス・カトラーらによって設立されたレコメンデッド・レコード(RēR)が完璧な形でリイシューしたことで一気に認知度が上がったことを思い出します。当然紙(ビニール)ジャケット化もされていますが、CDを透明にするわけにはいかないのでちょっと残念なスタイルになっています。

Second Handの方は1968年発表。アルバムの出来という点では以前紹介したマッシュルーム・レーベルからの2ndアルバム『Death May Be Your Santa Claus』の方がよく出来ていると思うのですが、こちらも万華鏡を覗いたかのようなサイケデリック・ポップ・チューンとジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスばりの歪んだギターが活躍するヘヴィ・チューンの対比が印象的。

バンドの中心人物でSecond Hand解散後はSeventh Waveを経てプロデューサーになるケン・エリオットのエンジニア体質が炸裂しており、決して予算潤沢なレコーディングではなかったと思うのですが、コロコロと変わっていく展開の多いサウンド、音像定位の設定などこの時代のスタンダードからかなり逸脱しています。ぶっ飛んだ感覚という点ではThe Deviantsの『Ptooff!』を双璧を成していると言っても過言ではないかと思います。

話変わりまして・・・。11月19日は「緑のおばさんの日」だそうで。緑のおばさん、僕らの世代はすぐなんのことだか分かるんですけど、今どきの人々はわかるんでしょうか? 1959年(昭和34年)、通学する児童を交通事故から守るため、学童擁護員(緑のおばさん)制度がスタート。この日、東京都に初めての緑のおばさんが登場したそうです。交通量の多い幹線道路の横断歩道などで登下校時、緑の上着着たおばさんが黄色い横断中と書いてある旗持って安全に渡らせてくれるってやつなんですけどね。最初の頃は東京都労働局が失業対策に採用していたらしいのですが、その後自治体・町内会・PTAなどが受け持つようになったそうで。今も緑の服着ているおばさんっているのかな?と色々考えていたら、これって都市伝説とか生まれそうな話じゃん、ということで検索かけて見ましたがイマイチでした。

まぁ、ツッコミどころはそこではなく緑のおばさんでどう話を繋げるかってところなんですが、あるんです。「ミドリのおばさんの歌」。中学生の時、友達数人でお金出し合って通信販売で買ったLPに入っていてあまりにインパクトが強いので歌詞を覚え、学校で友達と大声で歌っていたらt担任に「不謹慎な歌を歌うな!」ってことで殴られた思い出もあります。その後も酔っ払うとよく歌っていたのですが、誰も知らないばかりか「変な歌を即興で作らないでくださいよ」とか言われる始末。もう一度聴きたいなぁ、と思っていたら、つい先日CDで再発されちゃいました。やらかしたのはディスクユニオン。発売日に買いに行きました。

収録アルバムは「唐十郎 四角いジャングルで唄う」。サブタイトルは「蝶のように舞ひ 蛾のようにへばりつく」。1973年2月8日後楽園ホール、特設リング・ステージで行ったリサイタルのライヴ・アルバムです。同年10月にベルウッド・レコードから通信販売で売られた作品でした。状況劇場/赤テントで上演された唐十郎の芝居の劇中歌を歌うライヴで唐十郎の他、四谷シモン、李礼仙、不破万作といった唐十郎ゆかりの役者に混じって、当時はまだ新人だった根津甚八、小林薫も出演していたそうです。そして音楽監督は小室等。当時、発売禁止になった「愛の床屋」のライヴ・ヴァージョンも収録しております。歌詞とか引用すると差し障りがあるのでできませんがかなり濃い内容です。というわけで「テケレッツのパッ」(これもこのアルバム聴いていただけると判ります)

毎回妙な記念日がらみで書き綴っていますが、秋も深まるこの時期、ちょっと記念日から外れ、これからの季節、個人的にこんなの聴いてみようかな、という作品をいくつかあげてみようかと思います。

今年は晩秋の王道路線、クラシカル・ポップ、バロック・ポップ系で行ってみたい感じがしています。まずはPhish。クラシカル・ポップ、バロック・ポップって言っておいていきなりPhishかよ、という感じですが現行最新作の『Sigma Oasis』収録の1曲「Leaves」を挙げておきます。

10月に入っても日差しが強い日が続いていましたが、その日は傘をさそうかさすまいか程度の小雨模様でちょっと肌寒すら感じる天候だったんですね。駅でバス待ちをしている最中、iTuneを曲単位のランダム再生設定で聴いていたらこの曲が流れ始め、「良い曲だな」としみじみ思うのと同時に季節の移り変わりを強く感じました。ストリングも入った美しいメロディを持つバラードで、Pink Floydの故リチャード・ライト『Wet Dream』やデイヴ・ギルモアの近作が好きという方には刺さる曲じゃないかと思います。普通、アルバム単位で紹介していますがこのアルバム自体販売方法がダウンロード販売とLP中心で、ダウンロードの方は曲単位でも購入可能な切り売り容認姿勢を打ち出していますので曲単位で紹介してみました。

Leaves

クラシカル系ではContinuumを聴こうかと思います。Continuumはハンガリー出身のマルチ・インスト・プレイヤー、ヨエル・シュワルツが結成したバンドで、クラシック、フォーク、ジャズからの影響を強く打ち出したアコースティック系サウンドはGryphon等に通じるものがありますが、こちらの方がよりジャズ、チェンバー・ロックに寄った作りになっています。

Continuumはオランダで結成され、イギリスに渡ったと表記されているバイオがありますが、シュワルツ本人のインタビューによれば結成はロンドンとのこと。

Continuumは英RCAから1971年に2枚アルバムをリリースしており、1st『Continuum』はアナログA面に当たる前半がバッハ、ヘンデルのリュート、ハープシコード曲をほんのりジャズ・テイストをまぶしポップ・アレンジに改変した小品集、後半がチェンバー・ロック、アコースティック・ギターをフィーチュアしたクラシカルなナンバー、アグレッシヴなフルート・ジャズと展開が目まぐるしく変化する組曲で構成されています。どちらかというと後半の組曲に注目が集まりそうな感じがしますが、このアルバム時点では組曲に仕立ててあるけど、バラバラのパーツを繋いだ感が強く、逆にクラシックの有名曲を軽快なジャズ・アレンジで演奏していく前半の方が華があるように思います。因みにフランス盤はB面の組曲のタイトル『Legend Of The Child Harold』をアルバム・タイトルとしてジャケットもバッハを思わせる人物が波間から顔を覗かせているイラストに変更されています。

Invention

続く2ndアルバム『Autumn Grass』ではメンバー・チェンジが発生。シュワルツ以外全交代が起き曲によって旧メンバーと新メンバーによる演奏が混在する作品となっています。音楽性は前作で提示したものを継承していますが、ベース担当の新メンバーがダブル・ベース主体ではなくエレクトリック・ベースを使用していることもあり、ロック度がアップ。クラシカル・テイストを色濃く残しているものの演奏はよりタイトなものへと変化しています。本作も後半は組曲構成の長尺曲「Autumn Grass」が置かれ、こちらは旧メンバー中心の演奏となっていますが、各パートの繋がりがよりスムーズになり、全体のアレンジにも進歩のあとが見られます。

てなわけで、アルバムの完成度からすると『Autumn Grass』の方が一歩リードといった感じなのですが、単純明快にほんのりジャジィでポップなアレンジが施されたクラシカル・ポップ・インストを楽しみたい向きには1stの前半部分も捨てがたいといったところでしょうか。

Autumn Grass

Continuumよりもう少しジャズ、フォーク・テイスト強めでヴォーカルもあったら良いかなぁという気分の時はAccoladeも魅力的です。季節的には2nd『Accolade 2』を選びたいところですね。シンガーのドン・パートリッジとソロで成功する名ギタリスト、ゴードン・ギルトラップが在籍し、ベースにはThe Artwoodsで活躍したマルコム・プールとなかなか豪華なラインアップ。

ジャジィなテイストを取り込んだフォーク・ロックですが時に幻想的、時に虚ろなフルートが良い味出しておりサウンドにクラシカルな趣をもたらしています。

Transworld Blues

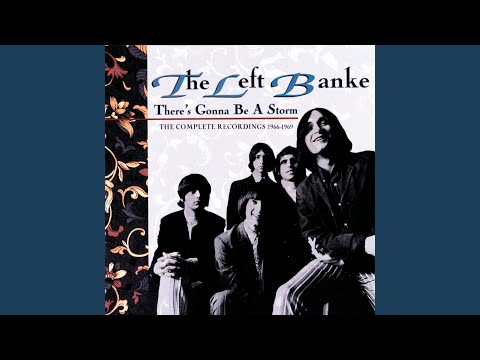

バロック・ポップ寄りのサウンドですと、あまりに有名どころになってしまいますがやはりThe Left Bankeはこの時期欠かせません。2枚のオリジナル・アルバムどっちと問われれば、やはり代表曲「Walk Away Renee」、「Pretty Ballerina」を収録した1stかなぁ、と思いつつも2nd『The Left Banke Too』に収録されている至高の名曲「Desiree」(Fireballetも2nd『Two、Too…』でカヴァーしてますね)も捨てがたい。そこで重宝するのが90年代前半に発売されたコンピレーション盤『There’s Gonna Be A Storm: The Complete Recordings 1966-1969』。大体、1stと2nd全曲を足してもほぼ1時間なのでそのタイトルどおり、全曲集といった感じのコンピになっています。

Desiree

The Left Bankeの場合、ピアノ、ハープシコードがクラシカルな趣を湛えておりますが、そこを外しちゃうと明るめのガレージ・ポップになってしまうのがちょっと痛い感じもあり、やはり、全体バロック・ポップ寄りでもう少し陽が陰った雰囲気と屈折感が欲しい時はPidgeonを聴きます。以前紹介済みです。後にグラム・ロックのアイコンとなるジョブライアスがグラム化する前に在籍していたバンドです。ジャケットがグロで見た目「これ大丈夫?」という雰囲気ですが、クラシカル・ポップ、バロック・ポップに求められる要素は全部ブチ込んでありますし、ジョブライアスのヴォーカル自体、グラム時代よりも中性的で、女性メンバーも在籍していたため、混成コーラスをフィーチュアしたパートも多く、ソフト・ロック的側面も持ち合わせています。サンシャイン感ほとんど無しの屈折サウンドでありながらクラシカル・ポップ、バロック・ポップ、ソフト・ロック感覚を全て兼ね備えるというバンドは貴重な存在だったと思います。収録曲もバラードからスピード感溢れるナンバーまでレパートリーの幅も広く、しかも単に曲を並べるのではなくアルバム1枚最後まで聴いてもらうため構成が考え抜かれている点も好感が持てます。個人的にはジョブライアスになってからのアルバムよりもこのPidgeonの方がよく出来た曲が多いと思っています。未だCD化されていないようですが、Headstoneが遂に出たくらいなのでそろそろ出るような気がしています。

Milk And Honey

ラストはジョン・ケールの『Paris 1919』(1973年)。Velvet Underground出身、テリー・ライリーと組んだ『Church Of Anthrax』ではジャーマン・エクスペリメンタルなどを主に聴くファンにもアピールするサウンドを作り出し、70年代半ばにはかつての盟友ルー・リードにも通じるエッヂの立った作品を作り上げるなどクラシカル・ポップ、バロック・ポップからは遠い存在のように思われがちですが、このアーティスト、本質的には才能溢れるメロディ・メーカーだと思います。Velvet Underground出身というのがイメージを固定してしまっているのでしょうか、その音楽性はダークなイメージを持たれがちですが、そんなイメージとは反対に実は明るい曲想を持った楽曲の方が多いんですね。屈折感はありますが・・・。

『Paris 1919』はどこかノスタルジックなメロディラインを持った楽曲群に秀逸なストリングス、ブラス・アレンジを加え紡ぎあげた傑作。特にタイトル曲はノスタルジックなメロディラインが光る名曲。また収録曲中にはProcol Harumやロイ・ウッドのWizardを想起させる場面もありますが、雰囲気的にはケヴィン・エアーズの70年代中期の作品に通じるものを感じます。時期的にはこっちの方が先なんですけどね。

Paris 1919

「音楽歳時記」バックナンバーはコチラ!

関連カテゴリー

関連CD在庫

-

FAUST / FAUST

クラウト・ロックの超定番名作1st、71年リリース

廃校でコミューンを形成しながらセッションを重ね、CANをはじめとしたクラウト・ロックの台頭に触発されるようにデビューし、ノイズ、インダストリアル・ロックの源流に位置づけられる名盤を生み出したグループによる71年作。彼らの代表作と言われている名盤であり、人の会話、テープの逆回転音、ノイズ、パレード音、果てはThe Beatlesの「All You Need Is Love」まで、執拗なサウンド・コラージュの極地といった趣の作品。バンド・セクションはサイケデリックな質感を持った演奏を聴かせており、叙情性を感じさせながらもどこかとぼけた自虐性と退廃感が特徴です。アヴァンギャルドな音楽性を持ちながらも、AMON DUULなどとはまた違った魅力を持った作品です。

-

特殊ビニールジャケット仕様、03年24bitデジタル・リマスター、定価2039+税

盤質:傷あり

状態:並

帯有

盤に塩ビヤケあり、黄ばみあり

-

-

HEADSTONE(UK) / BAD HABITS

元RARE BIRDのMark Ashtonらによるブリティッシュ・ロック・バンド、74年デビュー作

元RARE BIRDのMark Ashton(vo/g)を中心に、元ATOMIC ROOSTERのメンバー、後にRIFF RAFFやEAST OF EDENで活動するメンバー達によって結成されたブリティッシュ・ロック・グループ、74年デビュー作。このサウンド、例えるならSAD CAFEやO BANDにサザン・ロック的アーシーさを加えた感じ。カッチリとタイトに刻む緻密にして疾走感たっぷりのリズム隊、線の太いブルージーなプレイに痺れるギター、そしてコーラスを纏って哀愁いっぱいに歌い上げるヴォーカル。英バンドらしいタイトな職人肌のアンサンブルと、南部ルーツ音楽的なアーシーさと骨太さを持つ音楽性が絶妙に組み合わさっていてこれは見事です。ヴァイオリンの存在も印象的で、2曲目など泣きのギターと絡みながら物悲しい旋律を奏でるG&Vlnのツイン・リード・ソロには目頭が熱くなります。上記したSAD CAFEやO BAND、またALAN ROSS関連の作品に惹かれた方なら、この作品も是非!

-

-

CONTINUUM / AUTUMN GRASS

71年作、クラシック・ギター&サックス&フルート奏者を中心とするグループ、クラシカル&ジャジーなインスト・プログレ

クラシック・ギター&サックス&フルート奏者のYoel Schwarczを中心とするプロジェクト・グループ。71年にRCA VICTORよりリリースされた作品。繊細に紡がれるクラシック・ギター、荘厳なハモンド・オルガン、美しい調べを奏でるフルートによるクラシカルなパート、ジャジーなドラム&ベースにオルガンが淡くむせぶジャズのエッセンスあるパート、格調高くチェロをフィーチャーした室内楽的なパートなど交錯するクラシカル&ジャジー&フォーキーなインスト・プログレ。

-

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!