「音楽歳時記」 第七十二回 正月:いろはかるた 文・深民淳

いつの間にか師走となり2020年も終わろうとしております。コロナ禍に翻弄され世界中が大混乱した一年でした。21世紀に起こった事でしかも早い段階で原因のウイルスが特定されていたにも関わらず歴史に残る大騒動に発展。遥か昔に想いを馳せれば、ヨーロッパ中を恐怖のドン底に叩き込んだペスト禍、怖かっただろうねぇ。ワクチンなんぞない時代だし、ほとんどの人々はその原因すら知る術がなかったのだから。

今年のコロナ禍は逆に情報の洪水が新たな恐怖を生んだように思います。コロナは恐ろしい病であると喧伝される一方、毎年のインフルエンザで亡くなる人の数の方がコロナより多いと指摘する陣営があり、情報が錯綜し、この中に何食わぬ顔してガセねたや陰謀論が入り込む。冷静に考えれば恐るべき病禍であることは間違いないでしょう。湾岸戦争、リーマン・ショック、SARSの時も世界中が甚大なダメージを受けたけど、それでもなんとか世界は動いていたけど、今年は本当に止まったもの。2021年は出口が見つかる年になるよう祈ります。

さて、今現在はクリスマス前ではありますが、原稿的には正月。正月の遊びといえば凧揚げ、羽根つき、双六、福笑い、かるたなどと不用意に書いてしまうのは老人の証明。こんな風な刷り込みが為されているのは昭和30年代、幅を広げても40年代くらいまでに生まれた現在の前期高齢者、壮年世代くらいのものでしょう。自分の小学生時代の記憶をたどると、まず凧揚げは自宅周辺では電線が多すぎて危なくてしょうがない状態に既になっていましたし、わざわざ羽根つきではなくバドミントンやってましたし、双六は既に人生ゲームに取って代わられており、福笑いはやった記憶はあるけど何が面白いんだかといった感じ。別に正月だからって特別な遊びを楽しんだ記憶はほとんどないのですが、唯一、かるただけはやったなぁ。あれは遊びというより一種、格闘技に近いものがありました。

それでは、今年の正月はかるたで参りましょう。その歴史はかなり古く平安時代まで遡ります。そのルーツは「貝覆い(かいおおい)」と呼ばれるもので、大蛤(おおはまぐり)の貝を地貝(じがい)と出貝(だしがい)の二つに分け、それぞれに和歌の上の句と下の句を書き、その二枚を探し出し合わせるという遊びだったそうな。和歌の上の句と下の句というところからピンとくると思いますが、この貝覆い、百人一首のルーツでもありました。

安土桃山時代になるとポルトガル人によって南蛮カルタが日本に伝えられます。この南蛮カルタは現在のかるたとは異なり、どちらかというとトランプに近いもので、大航海時代に船乗り達の遊びとして発展。これが日本に入ってきたわけです。この南蛮カルタが天正時代に三池(現在の福岡県大牟田市)でアレンジされ初の国産かるた「三池かるた」が生まれます。この三池かるたに改良が加えられ江戸時代には「うんすんかるた」が生まれるのですが、現在のいろはかるたスタイルというより、南蛮カルタに近いもので博打要素も強く流行します。その一方で教育的目的も持ったいろはかるた、歌かるたも発展していったという背景があるそうです。

現在では鎌倉かるた、上毛かるたをはじめとするご当地かるたや今の子供「いろは」じゃ分からんし、という事で、あいうえおかるたあり、キャクターものかるたありと百花繚乱状態になっていますが、ここでは昔ながらのいろはに合わせて諺を絡めたいろはかるたで話を進めていきたいと思います。いろはかるたも江戸版、京都版、大阪版それぞれ選ばれている諺に違いがあるそうで、どの版からの引用かを諺の後に記しておきます。また、いろはを一気に全部制覇するととんでもない原稿量になってしまいますので今回は前半とさせていただきます。来年の正月まで生きていて、カケレコから肩たたきにあわなかった場合12カ月後に後半をやらせていただきます。

い:犬も歩けば道に迷う(犬も歩けば棒に当たる・江戸)

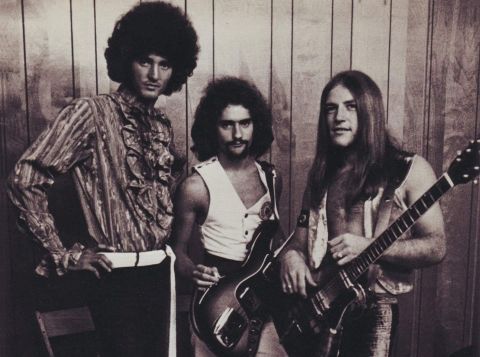

EL&Pのマンティコア・レーベルからグレッグ・レイクのプロデュースでデビューしたSTRAY DOGは70年代前半にあって画期的な爆音サウンドを持った英米混合ハード・ロック・トリオであった。特にボトムの太さは半端なく、そのラウド・サウンドを遺憾なく発揮するためヴォリュームを上げていくと部屋が揺れるかのような錯覚を覚えるほど。中心人物スナッフィ・ウォルデンの粘っこいレスポール・サウンドもヴォーカル・スタイルも次を期待させるに十分な逸品であったのだが、何故か2nd『While You’re Down There』ではスナッフィがハブられ、リード・ヴォーカル&ギターにティミー・デュレイン、キーボードにルイス・カバザが参加し、バンド乗っ取られ状態となる。サウンドも当然変化。重さは保ったがポップに変貌を遂げてしまう。1stのヘヴィネスを期待した当時高校生の僕は大ショック。でも、この2ndもかなり楽しんでしまったのもまた事実。迷うよなぁ・・・。その名の通り。

ろ:ロンだとギーシン(論より証拠・江戸)

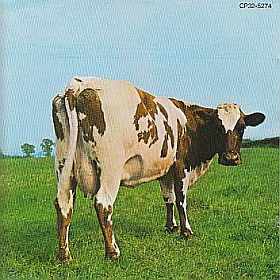

ロンと言われると自動的にギーシンが浮かんでしまう、プログ馬鹿は世の中相当数いるはずである。論より証拠、この僕が全く持ってそうである。ソロも出しているし、ロジャー・ウォーターズと『The Body』も作った。しかしながらロンだとギーシンな輩の頭に浮かぶのは間違いなく『原子心母』。丑年の年賀状に過去みかえり牛を使った、もしくは過去、みかえり牛デザインの年賀状を受け取ったことがあるとなったら、プログ馬鹿確定でありましょう。

は:端からダンコ(花より団子・江戸)

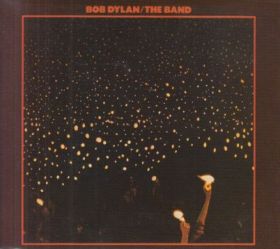

THE BANDに関してはほとんど門外漢なのでありますが、これはかなり凄い。ボブ・ディランがTHE BANDをバックに従え行なった1974年ツアーのライヴ・アルバム『Before The Flood』のオープニング曲「Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine)/我が道を行く」。『Blonde On Blonde』収録のオリジナル・ヴァージョンのまったり感から一転、思い切り疾走するファスト・ヴァージョンに大変身。特にリック・ダンコのベースには思わず「あらまぁ・・・」と嘆息。このドライヴィング・ベース・ラインは今聴いてもやはり凄かったのであった。初っ端からダンコやってくれてます。

に:二階から目薬(京都)

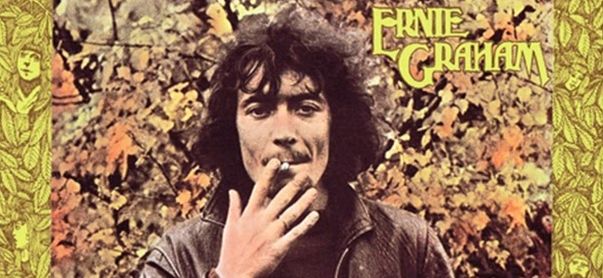

京都版のいろはかるたではこれが採用されているそうだ。諺の中でもぶっ飛んでいて好きである。目玉デザインのアートワークは数多く存在する。THE GREATEST SHOW ON EARTHの『Horizons』、SUPERSISTER『To The Highest Bidder』、REDEYEはアメリカとニュージーランドに同名バンドがあるがどちらも目ん玉ジャケットだったり、いくらでも出てくる。ここではPRETTY THINGS『Savage Eye』を採用。60年代はSTONESよりも遥かにケンカが強そうな強面R&B路線を貫いてきたが、70年代中盤LED ZEPPELINのSWAN SONGレーベルから出した『Savage Eye』はキャッチーなコーラスを多用したポップ・ハード路線に変貌。SWAN SONG第1作『Silk Torpedo』もかなり良いが、夢見るポップ・ロック「My Song 」、マイナー・バラードの名曲「Sad Eye」から一転疾走感抜群の「Remember That Boy」強力クリーンナップ打線がブイブイ言わせるこっちを推す。

Remember That Boy

ほ:仏の顔も三度(京都)

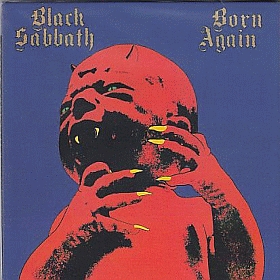

仏様方面だとQUINTESSENCEという鉄板ものがあるわけですが、ここは1983年の衝撃! BLACK SABBATH『Born Again』を・・・・。オジー・オズボーンがいなくなった後、ロニー・ジェイムス・ディオというのは何となくというか、ロニー参加第1作の『Heaven & Hell』の作品力もあって、まぁ、そういうことだよねぇ、みたいに納得したものですが、ロニーの後任がイアン・ギランだったのには当時、目が点になりましたわなぁ。SABBATHの三代目ヴォーカルにイアン・ギランがなるとは・・・。思えば70年代は政治で言えば与党と野党みたいな感じで互いに歩み寄る事のなかったSABBATHとPURPLEの連立の道はRAINBOW流れのロニーが作っちゃった感はあるものの、御大ギランがSABBATH入りするとはねぇ。『Born Again』当時のライヴをCD2に収録したデラックス・エディションでは「Smoke On The Water」と「Pranoid」が続いて演奏されるという思わず脱力の場面も記録されております。

へ:変人の長談義(下手の長談義:京都・大阪)

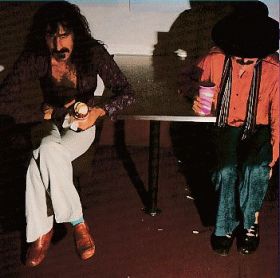

そのままだと、アーティストをディスっちまう雰囲気になるので変えてみました。そりゃ、まぁ、ディスっていいならあるよね。オランダの******、大した演奏力もないのに20分も盛り上がりに欠けるエゴ・トリップしてんじゃないよ、みたいな。なので、変更します。どちらも故人となってしまっているので、変人扱いするのも申し訳ないが、変更:変人の長談義で頭に浮かんだのはフランク・ザッパとキャプテン・ビーフハートと組んで1975年に発表した『Bongo Fury』。スキゾの特殊オペレッタ的ザッパ界と唯我独尊ダミ声ビーフハート界が衝突というかなり事故物件要素が強い作品。一度聴き始めると途中で止めると悪いことが起きてしまうのではないかと心配になり最後まで聴かざるを得ない、そんなパワーを秘めていますが、お薦めはしません。

と:年寄りの冷や水(江戸)

何も考えずにPINK FLOYD『Delicate Sound Of Thunder』のBlu-rayを買ってしまい、パッケージ裏を読めば、『Later Years(Box Set)』からの単品発売としっかり書いてあった。『Later Years(Box Set)』買ったじゃん、去年。うわぁ、損したなぁ、と凹みながら同時購入のNICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS『Live At The Roundhouse』(これもBlu-Rayで購入)を観る。あまり期待していなかったが、これがかなりよかった。御大ニック・メイソンを筆頭に全員爺ィ。太めもいれば、とっつきにくそうな爺ィもいる。見た目はもう完全に老人バンドである。このジィさん達が学園祭の高校生バンドのように楽しげに不用意かつ痛いアクションを気取る様は、「年寄りの冷や水」的なんだが、演奏が妙に熱い。熱量高いライヴなのだ。ジィさん達のルックス問題はこれでもかとブチ込まれたサイケデリック照明でカヴァー。そんでもって演奏はメチャ、タイト。PINK FLOYD『Obscured By Clouds』までの楽曲に限り、特に初期レパートリー中心となっており、サイケデリック・フロイド再訪ライヴなのだが、演奏自体のサイケ感はあんまりない。だってほら、サイケはどこかに欠陥がないとさぁ・・・。これだけタイトだとサイケというより遅れてきたニューウェーヴ・バンドみたいな雰囲気。でもかなり楽しい。「年寄りの冷や水」みたいなことを思って観たら、なんと年寄りの熱湯風呂みたいなライヴでありました。因みにニック・メイソンのスネアの音がまた良いんだ、これが・・・。

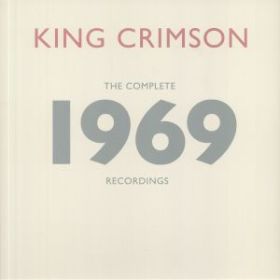

ち:塵も積もれば山となる(江戸)、地獄(ぢごく)の沙汰も金次第(京都・大阪)

そりゃ、どちらもKING CRIMSON COLLECTORS CLUB。CD化されているものもあるけど、DGMのホームページのダウンロード・サービスは最早、プログレ地獄。とんでもないヴォリュームに発展してしまったのであった。まぁ、仕事の一環でもあるので90%くらいは聴いてきたものの、未だ気をぬくと知らない音源がアップされていたりするので侮れない。製品版の最新作は『The Complete 1969 Box』。『クリムゾン・キングの宮殿』制作のレコーディング・マテリアルとライヴで構成されている。これまでダウンロード・オンリーであった大多数のスタジオでのレコーディング風景音源がCD(DVDとBlu-rayにも同内容が収録されている)になったのは良いのだが、折角ならこれこそサラウンドにしてもらいたかった。スタジオ内での位置関係が分かるのはかなり画期的だと思ったんだけどねぇ。普通のステレオでした・・・。

り:律義者の子沢山(江戸)

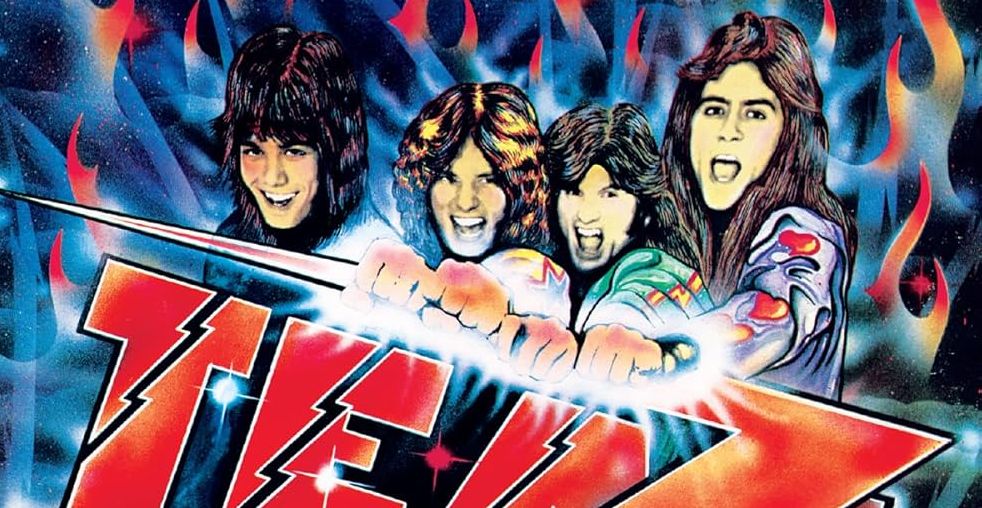

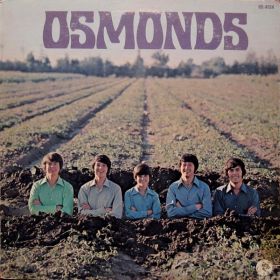

日本にも子沢山の兄弟グループはありますが、アメリカから南米にかけてはポピュラー・ミュージックにおけるひとつのジャンルかと思うくらい沢山存在します。有名なところではスーパースター、故マイケル・ジャクソンを輩出したJACKSON 5>JACKSONS、オーストラリア出身のBEE GEESも忘れてはいけません。70年代ヒット・ポップス・シーンでブイブイいわしたDeFRANCO FAMILYなんていうのもありました。ここでは結構ロックしていたOSMONDS、1972年シングル・チャートを席巻したヒット曲「Crazy Horses」を収録した同名アルバムを取り上げましょう。バカ・ポップ扱いされておりますがこの曲、当時世界的に深刻な問題だった大気汚染について歌っており、「Crazy Horses」は排気ガスを撒き散らす大型バスやトラックのことを指しているそうで。この曲自体かなりハード・ロックっぽいのですが、アルバム『Crazy Horses』のオープニング曲「Hold Her Tight」がもっとスゴイ。リフがLED ZEPPELIN「Immigrant Song」そのまんま。こうしたハード・ロック基調の楽曲の中にアイドルっぽい緩いポップスが強引に配置されており、アルバムとしての整合感はほとんどありませんが、ロック度高い部分はゲイリー・グリッターにも通じるものがあり結構楽しめます。因みにこの「Crazy Horses」、ウェイン・ハッセイのThe Missionがカヴァーしているんですがこれもまた結構良い感じだったりします。

Crazy Horses

ぬ:糠に釘(京都)

糠床のコンディションを保守・調整するために釘を入れることはあっても、釘は打てない。打っても効きません(聞きません)ってことで、言っても聞きません。なのだろうけど、ロバート・フリップ、今のCRIMSONでやってくれないかな『Lizard Revisited』。そんなつまらないアルバム再訪しても仕方ないじゃん、という声が上がるだろうけど、「Lizard組曲」自体は当時、CRIMSONがオリジナル・ラインアップが跡形もなく崩壊し、再構築していく中でフリップが作り上げた物の中では最高の輝きを秘めていたと思う。失敗したのはそのプレゼンテーション・スタイルだったのではないか、そう強く思う。現クリムゾンはツアー年数を重ねるごとにフリップのリード・ギター・パートが縮小傾向にあり、ジャッコにギター・パートを禅譲してしまう前に、パート毎の演奏ではなく「Lizard組曲」新解釈・改訂完全版やって欲しい。オリジナル版ではちんまりとまとめちゃったラスト近くのフリップのギターによるアリアといっても過言ではないリード・パートを納得のいく形で弾き倒してから死んでくれよ、先生! でもやらないだろうな、糠に釘とはよく言ったものだ。

The Battle Of Glass Tears

る:類をもって集まる(京都・大阪)

タイムマシーンでもなんでも良いのだけど、時を超え、任意の時間と場所に存在することができるとしたら、1960年台末から70年代初頭のイギリス、ノッティングヒル・ゲイトからポートベロー辺りに行ってみたい。HAWKWINDのレミーがスーパーで食品を万引きするところや、UAレーベルに行って自分たちや他のアーティストのサンプル盤ごっそり強奪してきて中古盤屋に売るところを見られるかもしれない。トゥインクを初めとするPINK FARIES一派もみんないた時代。ヤバいもの吸って目の焦点が合ってないないんだろうなぁ、全員。金は稼いでも酒・薬物・機材消えていき365日貧乏。でも音はデカイ。HAWKWIND『Doremi Fasol Latido』、PINK FARIES『Never Never Land』辺りを聴きながら思いをはせる。才能豊かな大バカ者たちが類をもって集まり街を闊歩していた時代、見てみたいものだ。

を:老いては子に従え(江戸)

元は仏教・儒教の教えで女性が守るべき三従(幼少時は父兄に、結婚したら夫に、夫の死後は子に従うこと)の一部だったらしいが、今は老人全般のあり方となっているそうだ。平均寿命が昔とは比べものにならないほど伸びた今となっては、親ばかりでなく子も老いている老々介護の問題とかもあり複雑。さて「父と子」はキャット・スティーヴンスの代表曲だが、この曲の収録された『Tea For The Tillerman』が発表から50年を記念してイスラム教に改宗後のアーティスト名ユスフ(イスラム)名義でリレコーディングが行われ『Tea For The Tillerman 2』を発表。同時にアイランド・レーベル移籍第一弾『Mona Bone Jakon』と『Tea For The Tillerman』のエクスパンデッド・エディションも発売されました。『Tea For The Tillerman 2』制作には当時のプロデューサーだったポール・サミュエル・スミス、彼のパートナーだったギタリスト、アラン・デイヴィーズが再び参加しています。

Father And Son

わ:破(わ)れ鍋に綴(と)じ蓋(江戸)

あれだねぇ・・・、僕はこの諺を聞くとSEX PISTOLSのベーシストだったシド・ビシャスとナンシー・スパンゲン、このカップルを思い出します。映画「シド&ナンシー」のシド・ヴィシャスってゲイリー・オールドマンが演じていたよねぇ・・・。

か:蛙の面に水(京都)

考えようによっては前出「糠に釘」の親戚筋みたいな感じか。よってフィーチャリング「蛙」で行きます。スイスのCREAM、TOAD最初の3枚特に1stと『Tomorrow Blue』はブリティッシュ・ハード・ロック好きはマストだよね、スイスだけどね。ここのギターの歪み具合がもう神レベル、こもらないで抜けていくんだよね。で、その元ネタであるCREAMには「Toad」ありますが、それはジンジャー・ベイカーのドラム・ソロ。TOAD THE WET SPROCKETはアメリカに生息していますし、NWOBHM時代にはETHEL THE FROGがおりました。SOUTHERN COMFORTの1stは「Frog City」、ま、いろいろですがここはGREEN BULLFROGで行きましょう。

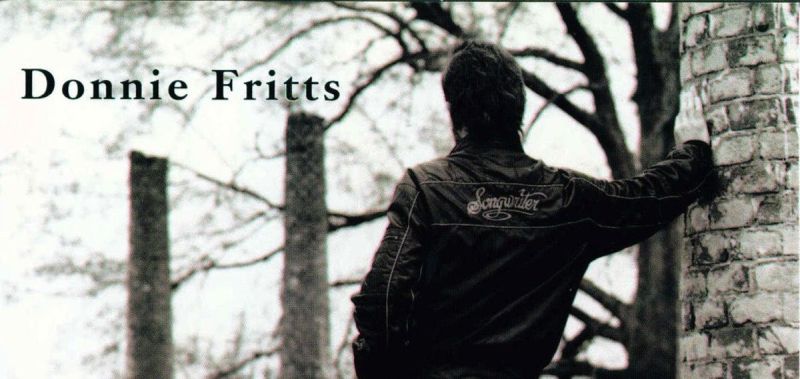

DEEP PURPLE、WISHBONE ASHなどを世に送り出したデレク・ローレンス所縁のミュージシャンが集まって制作された一種の企画ものアルバム。みなさん契約がおありなのでエイリアス登録されております。参加アーティストとエイリアスを挙げておくとAlbert Lee = Pinta、、Ritchie Blackmore = Boots、Big Jim Sullivan = Boss、Matthew Fisher = Sorry、Ian Paice = Speedy、Tony Ashton = Bevy、Rod Alexander = Vicar、Chas Hodges = Sleepy、Earl Jordan = Jordanとなります。R&Bあり、ブルース系あり、ギター弾き倒しのインストあり方向性はあちこちに飛びまくります。オリジナルのLPフォーマットに同セッションからの未発表曲を追加したCD版は曲順が大幅に変わっており、CD版の方はボケッと聴いていると1曲目なぞ「なんだか初期のアル・グリーンみたい」な雰囲気。そんなアルバムがハード・ロック・ファンに人気があるのはインスト曲「Bullfrog」が収録されているから。ギタリストが凌ぎを削る様は聴きごたえがあります。またこの曲はDEEP PURPLEが「Jam Stew」というタイトルでやっていてこちらは『In Rock』のアニヴァーサリー・エディションのボーナス・トラックとして収録されています。

Bullfrog

よ:夜目遠目笠のうち(京都)

少し前のこと。Google画像検索で違うアーティストと一緒に写っていたジュディ・ツークの御近影は時の移ろいというのは、嗚呼、なんだなぁ・・・と感じた。以上。

た:旅は道連れ世は情け(江戸)

実はデビュー当時まだ十代だったクレア・ハミル。アイランド・レーベルからのデビューということもありジョン・マーティンのサポートとしてツアーに出て、まぁ、そういうことになっちゃったそうで。で、まぁ、こういうこと書くのはどうかとも思うのだが、クレア様かなり胸の方が豊かでいらっしゃって・・・。確認したい方はKINKSのKonkレーベル移籍第一弾『Stage Door Johnnies』のジャケットを参照のこと。巧妙に隠していますがその部分の影が実際の重みを証明しています。ジョン・マーティンもレイ・デイヴィスもWISBONE ASHもみんなこれでやっつけられてしまったのかもしれません。因みに僕はKonk第二弾アルバム『Abracadabra』の表ジャケットが歯並びの悪さもひっくるめ好きですね。あ、音楽の方ですか?それでしたら、やたら声が可愛いジョニ・ミッチェルといった感じの『October』ですね。

れ:良薬(れうやく)は口に苦し(江戸)

OSMONDSネタでも名前が挙がったTHE MISSIONのウェイン・ハッセイの家に言ったことがある。流石に家ではすっぴんであった。1993年だったと思う。ウェールズのど田舎にでかい家を構えていた。鉄道の駅から待ち合わせのための集落の広場(雑貨店みたいな店含め4件くらいしかなかった)に着く間にタクシーで人ひとり見かける間に羊100頭、牛30頭、馬10頭見ました。そういう環境であった。というわけで良薬口に苦しの項はTHE MISSION1986年発表『God’s Own Medicine』を挙げたい。パキッと澄んだ音像が良い。

そ:袖すり合うも他生の縁(京都・大阪)

縁は異なもの味なものでございます。中学生時代、髪型がひさしのように飛び出したお友達連中がこぞって購入したアルバムにダイアナ・ロス&マーヴィン・ゲイの『Diana & Marvin』というのがありました。「You Are Everything」が収録されていることで有名な作品です。ひさし野郎どもはリビドー旺盛でませガキだらけでしたので、当時のディスコのチークタイムの定番だった「You Are Everything」を聴きながらあらぬ妄想に耽っていたわけですが、モータウンはイケメン、マーヴィンと女性シンガーを組ませたデュエット・アルバムを60年代から作っておりメリー・ウェルズやキム・ウェストンと組んだ作品を発表した後、67年にタミー・テレルとコンビを組ませます。1967年アシュフォード&シンプソンが書いた「Ain’t No Mountain High Enough」をフィーチュアした『United』、68年『You’re All I Need』、69年『Easy』の3作を発表しますが、タミー・テレルは67年に脳腫瘍が発見され、その後何度も手術を繰り返しながらアーティスト活動を続けますが、腫瘍が悪化して69年には引退。翌70年に24歳という若さで亡くなってしまいます。酷い話は3作の最後に当たる『Easy』。もうこの時期にはタミーは治療に専念しており、レコーディングできる状態ではなかったため、アシュフォード&シンプソンのヴァレリー・シンプソンが代わりに歌ったとマーヴィン・ゲイが暴露し話題になりました。マーヴィン・ゲイは最良のパートナーだったタミーの死から立ち直ることだできず、それが後に彼を悩ませる鬱病と薬物乱用の原因となったともいわれており、R&Bの興味のない方でも知っている名曲「What’s Goin’ On」もタミーの死に関連した曲と言われています。ダイアナ・ロスをもう少しメローにした感じの可愛らしい声の持ち主で、特に『United』は愛聴盤のひとつです。

You Are Everything

つ:月とすっぽん、月夜に釜を抜かれる(江戸)

どちらかが使われているそうな。前者はお馴染みの諺ですが、後者は馴染みがなかった。意味は明るい月夜に釜を盗まれる=ひどく油断することのたとえなのだそうです。類義語として「鳶に油揚げを攫われる」があるそうで。という訳で先月からの繋がりのTRAPEZE。先月も書いたように僕は2nd『Medusa』の小細工なしでやたら生々しく太いサウンドが昔から好きだったのですが、『Medusa』でトリオ路線に変更。ガンガン、ライヴこなしてバンドのアイデンティを確立して行き、ブリティッシュ・ハード・ロックとファンク、R&Bの幸福なるマリアージュを果たした名作『You Are The Music …We’re Just The Band』を作り上げます。先月紹介した2020年発売のエクスパンド・ヴァージョンに収録されたライヴにはまさに『Medusa』から『You Are The Music〜』へバンドが発展していく様が克明に記録されているのですが、その矢先にグレン・ヒューズがDEEP PURPLEに引き抜かれてしまうところなんぞ、まさに月夜に釜を抜かれるの世界。

それでもバンドはメル・ギャレー、デイヴ・ホランドによって存続し、中堅ハード・ロック・バンドとしての地位を確立するのですが、先月紹介していない、オリジナル・メンバーによる3作のエクスパンデッド・ヴァージョンに先駆けて発売されているコンピレーション・アルバム『Leavin’ The Bad Times Behind: The Best Of Trapeze』をここでは取り上げておきましょう。ヒューズのPURPLE参加に便乗した形で1974年にアメリカで発売されたベスト・アルバム『The Final Swing』のアートワークを再利用。内容は1stからドイツでは『Running』その他の国では『Hold On』として発売された6作目までのコンピをCD1、1977年4月4日イギリス、マンスフィールド、シヴィック・シアター公演をCD2に収録した2枚組。CD2はラジオ・ショウ音源のようですが、ちょうど『Running』がドイツで出る直前くらいのタイミングのライヴ。ヒューズはいませんが、ヒューズ時代の曲もさらにタイトでオリジナル・メンバー2人の演奏力も格段にアップした演奏が聴けます。

ね:猫に小判(京都)

猫に小判ねぇ、なんか出てきそうで出てこないねぇ。似たような諺に豚に真珠・・・豚に真珠はトム・ラップのPEARLS BEFORE SWINE。60’sサイケ、アシッド・フォーク方面の名作として知られる『One Nation Underground』、『Balaklava』が有名だけど、高校生の時初めて中古で手に入れた『The Use Of Ashes』が思い出深い。ボッシュの絵をアートワークに持ってきた前出2作品のことは知っていたし、初期作品はESPなどという当時高校生の僕には魑魅魍魎ワールドとしか思えないレーベルから出ていたので、覚悟して聴いたら、今でいうなら美しいメロディライン満載のバロック・フォーク・タイプ。ジャジィな展開もある聴きごたえのあるフォーク・アルバムで長く夜中のヘヴィ・ローテーション・アルバムとなりました。記憶が曖昧ですがトム・ラップ、70年代前半に音楽から離れ弁護士になったと聞いた記憶があります。違う世界で活躍するようになった彼ですが1999年には再びソロ・アルバムを制作。音楽性当時のまんまでした。

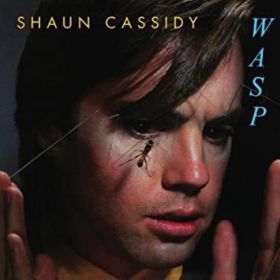

な:泣きっ面に蜂(江戸)

これは一発芸で。思い出したのはこれ。佐藤さん、ジャケット写真引っ張ってこれますか? ショーン・キャシディ1980年発表作『WASP』。別に泣いている訳ではないけど、なんなんでしょうかね、このジャケット。

因みに僕はショーン・キャシディではなくレイフ・ギャレットのアルバムだと思っていました。

ら:来年の事を言えば鬼が笑う(京都)

それは僕のことであろう。書き始めた時点で来年に続くとは何事であろう。とは言え1万字行ったぞ。いろはを全部やったら軽く2万字を超えてしまうわけで、年末で忙しいみなさんに申し訳ないというのもあるね。言い訳だけどね。来年は安定した一年になることを望みます。皆様良いお年を!って、まだ下に一個あるんだけどね。順番通り書いていないから仕方ないね。

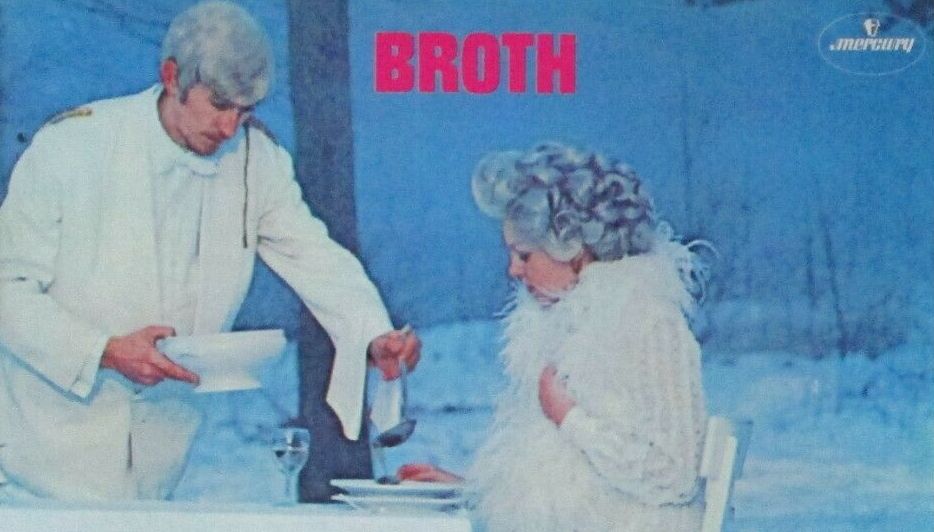

む:馬(むま)の耳に風(京都)

馬耳東風ってやつでしょうかね。誰もが思い浮かべるのはFACESの『馬の耳に念仏/A Nod Is As Good As A Wink…To A Blind Horse』英語原題の方は「鈍いヤツに何言っても無駄」みたいなニュアンスかと思いますが、似たような言い回しが日本と海外で存在するっていうのはなんだか面白いですね。THE SMALL FACESからスティーヴ・マリオットが抜けてロッド・スチュワートとロン・ウッドが加入し、SMALLが取れてからの3作目に当たります。お気楽ロックン・ロール・アルバムの決定版として今なお高い人気を誇るアルバムですが、ソロの方で成功しちゃったロッド・スチュワートと他のメンバーの関係が微妙になってきた時期の作品でもありました。要は書いた曲やカヴァーしたら受けそうな曲をソロに使うか、FACESに出すかって話だったみたいです。これをロッド本人がやっていたらちょっと引きますが、本人はいたって気楽で、そのエグい駆け引きはロッドのレーベルであるマーキュリーとFACESのワーナー間の干渉が大きかったそうで。それが証拠にライヴ・アルバム『Coast To Coast Overture And Beginners』はアーティスト表記がロッド・スチュワートとFACESの並列表記で発売もLPはFACES所属のワーナーではなくロッドのマーキュリーから(カセットと当時はまだあったはずの8トラック・テープはワーナーから出ていたそうですが)から。当時のFACES作品、ロッド作品が全部紙ジャケット化されているのにこれだけ蚊帳の外状態。斯様なレーベル間のパワーゲームはあったにせよ、『馬の耳に念仏/A Nod Is As Good As A Wink…To A Blind Horse』が優れたロックン・ロール・アルバムであることは疑う余地もなく、代表曲「Stay With Me」、これ以上はない仕上がりのオープニング曲「Miss Judy’s Farm」、土ぼこり巻き上げ疾走する「Too Bad」、ローリング感が心地よいチャック・ベリーのカヴァー「Memphis」など名曲目白押し。でもやはり聴いていただきたいのは、ロッドじゃなくてロニー・レーンが歌う「Debris」。英国シミジミ系の名曲。裏で掠れ声でバック・ヴォーカル当てるロッドとのデュエット・パートも含めシミジミ系世界遺産に認定したい名演です。

それではまた来年!

Stay With Me

【関連記事】

「音楽歳時記」 第七十一回 12月 ブラック・マジック・クリスマス 文・深民淳

音楽ライター/ディレクター深民淳によるコラム「音楽歳時記」。季節の移り変わりに合わせて作品をセレクト。毎月更新です。

これ以前の「音楽歳時記」バックナンバーはコチラ!

KING CRIMSONの在庫

-

KING CRIMSON / CONSTRUKCTION OF LIGHT

よりヘヴィにより理知的に深化を遂げた00sクリムゾン第一弾、2000年リリース

-

KING CRIMSON / HAPPY WITH WHAT YOU HAVE TO BE HAPPY WITH

02年リリース、「The Power To Believe」の予告編的ミニアルバム、全10曲

-

-

-

KING CRIMSON / SHOGANAI

02年作

-

KING CRIMSON / ELEKTRIK: LIVE IN APAN 2003

ロバート・フリップ/エイドリアン・ブリュー/トレイ・ガン/パット・マステロットによる03年東京公演を収録、全12曲

-

KING CRIMSON / POWER TO BELIEVE

「ヌーヴォ・メタル」を標榜した03年作

-

紙ジャケット仕様、初回プレス限定ステッカー・ブックレット付仕様、デジタル・リマスター、定価2415

盤質:傷あり

状態:良好

帯無

帯無、若干スレ・軽微な汚れあり

-

-

-

KING CRIMSON / LIVE IN ARGENTINA 1994

全35曲、ダブル・トリオ時代の歴史的パフォーマンスを捉えた映像作品

-

CLUB47(KING CRIMSON COLLECTORS CLUB)

デジパック仕様、DVDオーディオ2枚組、NTSC方式、リージョンフリー、スリップケース・ブックレット付仕様(画像はスリップケースです)

盤質:傷あり

状態:並

1枚は無傷〜傷少なめ、1枚は傷あり、スリップケースに圧痕あり

-

-

KING CRIMSON / IN THE COURT OF THE CRIMSON KING

69年発表、ロック・シーンの流れを変えた歴史的デビュー作!

ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。1969年に発表されたデビュー・アルバム『クリムゾン・キングの宮殿』は、プログレッシヴ・ロックのスタート地点となった大名盤であり、プログレッシヴ・ロックを聴くならまずはこのアルバムからと断言できる作品です。メンバーはギタリストRobert Fripp、ベース・ヴォーカリストGreg Lake、ドラマーMichael Giles、管楽器に加えて鍵盤楽器(メロトロン)も担当するIan McDonald、そして作詞家Peter Sinfieldという布陣。「21世紀のスキッツォイド・マン」のオープニングから緊張感のある変拍子アンサンブルやユニゾン・フレーズが畳み掛け、「風に語りて」では牧歌的でありながら浮世離れした音世界を構築。“混沌こそ我が墓碑銘”の一節があまりに有名な「エピタフ (墓碑銘)」と、同じくリリックの幻想美に酔いしれる「ムーンチャイルド」を経て、メロトロンの洪水に溺れるシンフォニックな最終曲「クリムゾン・キングの宮殿」へ。“THE BEATLESの『Abbey Road』をチャート・トップから陥落させた”というエピソードの真偽はともかくとして、プログレッシヴ・ロック時代の幕開けを告げる衝撃的な作品であることは間違いありません。『クリムゾン・キングの宮殿』に触れずにプログレッシヴ・ロックを語ることは、まず不可能でしょう。

-

紙ジャケット仕様、HDCD、デジタル・リマスター、ブックレット・ステッカー付仕様、定価2500+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

若干圧痕あり

-

-

KING CRIMSON / IN THE WAKE OF POSEIDON

衝撃的デビュー作「クリムゾン・キングの宮殿」の構成を踏襲した70年2nd、前作に匹敵する重厚さドラマ性に加えジャズ系ミュージシャンを起用し新機軸も打ち出した一枚

ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。1970年に発表されたセカンド・アルバム『ポセイドンのめざめ』は、デビュー・アルバム『クリムゾン・キングの宮殿』の延長上に位置する作品となっています。『クリムゾン・キングの宮殿』発表後、ギタリストRobert Frippと作詞家Peter Sinfieldを除く3名が脱退を表明するも、諸事情によりGreg LakeとMichael Gilesは引き続き本作のレコーディングに参加。新たにKING CRIMSONに参加したのは、ピアニストKeith Tippett、管楽器奏者Mel Collins、ベーシストPeter Giles(Michael Gilesの実弟)、そしてヴォーカリストGorden Haskell。その結果、本作には8名ものミュージシャンの名前がクレジットされることになりました。音楽的にはデビュー・アルバムと同一線上で捉えることも可能ではありますが、例えばKeith Tippettのジャズ・ピアノをフィーチャーした「キャット・フード」、あるいは、ホルスト作曲の組曲「惑星(火星、戦争をもたらす者)」を思わせるリズムとカオティックなメロトロンが凄まじい相乗効果を生む「デヴィルズ・トライアングル」など、新たな試みも行われています。なお本作の後、Greg LakeはEMERSON, LAKE & PALMERとして再デビュー、そしてMichael GilesとPeter Gilesの兄弟はすでにKING CRIMSONを脱退していたIan McDonaldと共にMcDONALD AND GILESを結成します。

-

KING CRIMSON / LIZARD

70年3rd、表題曲にはYESのジョン・アンダーソンが参加

ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。セカンド・アルバム『ポセイドンのめざめ』を最後に、Greg Lake、Michael Giles、Peter Gilesが脱退。1970年に発表されたサード・アルバム『リザード』は、『ポセイドンのめざめ』に参加していたベース・ヴォーカリストGorden Haskellと管楽器奏者Mel Collinsが正式加入、さらにドラマーAndy McCullochを迎え入れ制作されました。ゲスト・ミュージシャンは、過去作にも参加のジャズ・ピアニストKeith Tippettがバンドメイト(コルネット奏者Mark Charigとトロンボーン奏者Nick Evens)を引き連れ参加している他、オーボエ奏者Robin Miller、さらにYESのヴォーカリストJon Andersonが、表題組曲「リザード」の「ルーパート王子のめざめ」で歌声を響かせています。本作は、Keith Tippettが持ち込んだフリー・ジャズのエッセンスがグループに新たな息吹を注ぎ込んだ作品であり、特に「インドア・ゲイムズ」や「ハッピー・ファミリー」におけるインプロヴィゼーションなどで、その影響をはっきりと聴き取ることができるでしょう。一方で、フルートが舞う「水の精」ではこれまでのKING CRIMSONらしい牧歌性も披露。ラストには20分を超える表題組曲「リザード」が控えます。フリー・ジャズへの接近を通じて、後のKING CRIMSONサウンドの重要なポイントとなる即興色を拡張した傑作です。

-

30TH ANNIVERSARY EDITION、デジタル・リマスター

盤質:傷あり

状態:並

カビあり

-

-

KING CRIMSON / LARKS’ TONGUES IN ASPIC

フリップ以外のメンバーを一新して制作された73年作5th、圧倒的な緊張感とダイナミズムが支配する大傑作!

ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。4thアルバム『アイランズ』を発表後に解散したKING CRIMSONですが、Robert Frippは新たなメンバーを探しKING CRIMSONを再始動。グループの最高傑作と名高い1972年の5thアルバム『太陽と戦慄』を世に送り出しました。メンバーはギタリストRobert Frippに加えて、ベース・ヴォーカリストJohn Wetton、ドラマーBill Bruford、パーカッション奏者Jamie Muir、ヴァイオリン奏者David Crossという布陣。本作は、確かな技巧を持ったミュージシャンたちによる最高品質の実験音楽作品であり、1曲目の「太陽と戦慄 パートI」と最終曲「太陽と戦慄 パートII」に象徴される、即興演奏を重視したメタリックなプログレッシヴ・ロックの大傑作となっています。また、2つの先鋭的な楽曲に挟まれた中盤の楽曲たちも素晴らしく、John Wettonのヴォーカルが冴えわたる「土曜日の本」や、最初期のKING CRIMSONサウンドが頭をよぎる「放浪者」、 ヘヴィーなギターとスキャットから始まる「イージー・マネー」 、Jamie Muirの話し太鼓(西アフリカの伝統的な太鼓の奏法)を曲名に冠した「トーキング・ドラム」と、どの楽曲も強烈な個性を持っています。ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロックを聴くうえで、避けて通れない名盤です。

-

紙ジャケット仕様、40周年記念エディション、HQCD+DVD-AUDIOの2枚組、K2HDマスタリング、ブックレット・内袋・復刻巻帯付仕様、DVD-AUDIOはNTSC方式・リージョンフリー、定価4500+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

盤に内袋の跡あり

-

-

KING CRIMSON / RED

フリップ、ウェットン、ブルーフォードの三人が尋常ならざる緊張感の中で生み出したクリムゾンを代表する傑作、74年作7th

ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。6thアルバム『暗黒の世界』後にヴァイオリン奏者David Crossが脱退。3人体制となったKING CRIMSONは、1974年に7thアルバム『レッド』をリリースしました。メンバーは、ギタリストRobert Fripp、ベース・ヴォーカリストJohn Wetton、ドラマーBill Brufordという布陣。ゲストには、ソプラノ・サックス奏者Mel Collins、アルト・サックス奏者Ian Mcdonald、ヴァイオリン奏者David Cross、コルネット奏者Mark Charig、オーボエ奏者Robin Millerという旧メンバーあるいは過去作にもゲスト参加の経験を持つミュージシャンたちが迎えられています。その内容は、アルバムのオープニングを飾る「Red」から破壊的なギター・サウンドとアグレッシヴなリズム・セクションに驚愕する傑作。KING CRIMSON作品の中で最も素晴らしいバラード曲との呼び声も高い「堕落天使」、初期のKING CRIMSONサウンドをヘヴィーに再構築したような「再び赤い悪夢」、インプロヴィゼーションのライブ録音楽曲「神の導き」、抒情的なヴォーカルが印象的な前半部とギターやサックスが暴れまわる後半部から成る長尺曲「スターレス」と、全曲がプログレッシブ・ロック史に残る名曲です。本作のリリースをもって、KING CRIMSONは再び解散することとなりました。裏ジャケットに使われている、レッド・ゾーンに振り切れた音量メーターが、本作の狂暴な音楽性と当時のグループの状況を示唆しています。

-

ロバート・フリップによる89年リマスター、ファミリーツリー付き仕様、定価2233+税

盤質:傷あり

状態:

帯有

若干スレあり、カビあり

-

ロバート・フリップによる89年リマスター、ファミリーツリー付き仕様、定価2233+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

若干折れ・側面部に若干色褪せあり、ケースに若干スレあり

-

40TH ANNIVERSARY SERIES、デジパック仕様、スリップケース・ブックレット付仕様、CD+DVDの2枚組、ボーナストラック3曲、DVDはNTSC方式・リージョンフリー

盤質:無傷/小傷

状態:良好

スリップケースに若干圧痕あり

-

-

KING CRIMSON / STARLESS AND BIBLE BLACK

精緻にしてヴァイオレンス!ライヴ音源とスタジオ音源に巧みな編集を施した74年作7th、クリムゾン史上の難曲「FRACTURE」収録

ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。5thアルバム『太陽と戦慄』に続いて1974年にリリースされた6thアルバム『暗黒の世界』は、スタジオ・レコーディングとライブ・レコーディング(73年録音)が混在する変則的な作品となっています。収録曲順に見ていくと、「偉大なる詐欺師」と「人々の嘆き」は完全なスタジオ・レコーディング。「隠し事」はライヴ・レコーディングで、「夜を支配する人」はライヴ・レコーディングの冒頭から途中でスタジオ・レコーディングに切り替わります。「トリオ」はライブ・レコーディングで、「詭弁家」はライブ・レコーディングに後からスタジオ・ヴォーカルをかぶせた楽曲。「暗黒の世界」と「突破口」はライブ・レコーディングとなっています。前作『太陽と戦慄』でパーカッション奏者Jamie Muirが脱退したため、本作のメンバーはギタリストRobert Fripp、ベース・ヴォーカリストJohn Wetton、ドラマーBill Bruford、ヴァイオリン奏者David Crossという布陣。内容的には、初期の強烈なKING CRIMSONサウンドに回帰したようなスタジオ楽曲と、インプロヴィゼーションで聴かせるライブ楽曲に分かれています。本作を発表後にDavid Crossが脱退し3人体制となったKING CRIMSONは、次作『レッド』の制作に取り掛かります。

-

30TH ANNIVERSARY EDITION、デジタル・リマスター

盤質:無傷/小傷

状態:良好

-

-

KING CRIMSON / A YOUNG PERSON’S GUIDE TO KING CRIMSON

75年発表、のちに日本のみで期間限定CD化された幻のベスト・アルバム、全15曲

-

廃盤希少、2枚組、ファミリーツリー付き仕様、定価3786+税

盤質:傷あり

状態:並

帯無

帯無、若干カビあり

-

-

KING CRIMSON / USA

75年リリース、『RED』発表前の爆発的パフォーマンスを収録した名ライブ盤!

75年発表のライブ・アルバム。「RED」発表前の74年に録音されており、当時のラインナップはRobert Fripp(g)、John Wetton(b、vo)、 Bill Bruford(ds)、David Cross(vln、key)の4人編成。アルバム中3曲でEddie Jobson(vln、key)のパートがダビングされています。鮮やかなヴァイオリンの旋律を切り刻むメタリックなギター・リフ、グイグイとウネリを生み出して暴走するリズム隊。この時期ならではのパワフル且つ緊迫感溢れる即興演奏に終始圧倒されっぱなし。代表的名曲「21st Century Schizoid Man」では原曲のサックス部分をヴァイオリンで再現しており、よりヒステリックな爆発力を楽しむことが出来ます。沸点目掛けて上り詰めるRED期クリムゾンの凄さを体験出来る名ライブ盤。

-

紙ジャケット仕様、24bitリマスター、HDCD、3曲追加収録、ブックレット・歌詞対訳付仕様、定価2200+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

スレあり

-

-

KING CRIMSON / THREE OF A PERFECT PAIR

フリップ/ブリュー/レヴィン/ブルーフォードによる80sクリムゾンの最終幕を飾る84年作

ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。1984年に発表された10thアルバム『スリー・オブ・ア・パーフェクト・ペアー』は、8thアルバム『ディシプリン』と9thアルバム『ビート』と同一メンバーにて制作されました。メンバーは、ギタリストRobert Fripp、ギター・ヴォーカリストAdrian Brew、ベーシストTony Levin、そしてドラマーBill Brufordという布陣。本作は、KING CRIMSONのスタジオ・アルバムの中ではあまり目立たない存在かもしれません。その理由は、契約履行のために作ったアルバムという印象が強いことや、Adrian Brewのポップ・センスに寄せた出来になっていることなどが挙げられるでしょう。確かにアルバム前半には分かりやすいヴォーカル・ナンバーが収録され聴き手を困惑させるかもしれませんが、後半ではKING CRIMSON版インダストリアル・ロックとでも名付けたくなるようなインストゥルメンタルが配置されています。もちろんインプロヴィゼーションもフィーチャーされており、最終楽曲のタイトルは、なんと「太陽と戦慄 パートIII」。Robert Fripp本人も本作に対してはポジティブな感想を持っていないようですが、8thアルバム『ディシプリン』からの一連の流れを知る意味で、チェックしておきたいアルバムでしょう。

-

紙ジャケット仕様、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック5曲、ブックレット・ステッカー・内袋付仕様、定価2625

盤質:傷あり

状態:良好

帯無

帯無、若干汚れ・若干圧痕・軽微な色褪せあり

-

-

KING CRIMSON / VROOOM

90sクリムゾンの第1弾アルバム、94年作

ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。1980年代に『ディシプリン』『ビート』『スリー・オブ・ア・パーフェクト・ペアー』を発表し活動を休止したKING CRIMSONの次なるリリースは、94年のミニアルバム『ヴルーム』。この時期のKING CRIMSONは

ギタリストRobert FrippとAdrian Brew、ベーシストTrey GunnとTony Levin、ドラマーPat MastelottoとBill Brufordという布陣から「ダブルトリオ期」と呼ばれています。本作は、95年のフル・アルバム『スラック』へのウォーミング・アップのような意味合いの作品であり、事実6曲中4曲がアルバム用にリミックスされ『スラック』にも収録されています。内容は、7thアルバム『レッド』に通じるヘヴィーな楽曲を中心としており、KING CRIMSONの進化はまだまだ続くと確信させられる出来栄えです。-

紙ジャケット仕様、初回プレス限定ステッカー付仕様、デジタル・リマスター、定価2300+税

盤質:無傷/小傷

状態:並

帯無

帯無、軽微なカビあり

-

-

KING CRIMSON / THRAK

10年の沈黙を破り再始動したクリムゾンが放った95年作!

ギタリストRobert Frippを中心に結成され、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロック・シーンの頂点に君臨し続けるグループ。プログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルを構成する要素の多くは彼らがロック・シーンに持ち込んだものであり、現在もなお数多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。1980年代に『ディシプリン』『ビート』『スリー・オブ・ア・パーフェクト・ペアー』を発表し活動を休止したKING CRIMSONは、94年に久々の新作となるミニアルバム『ヴルーム』を送り出し、翌95年には『ヴルーム』の楽曲を含むフル・アルバム『スラック』を発表しました。この時期のKING CRIMSONはギタリストRobert FrippとAdrian Brew、ベーシストTrey GunnとTony Levin、ドラマーPat MastelottoとBill Brufordという布陣から「ダブルトリオ期」と呼ばれています。内容は、冒頭の「ヴルーム」を聴いただけで7thアルバム『レッド』の衝撃がよみがえるような、強烈なヘヴィー・プログレッシヴ・ロックとなっています。Robert Frippは、新たなKING CRIMSONの音楽性を「ヌーヴォ・メタル (Nuovo Metal)」と標榜しました。

-

紙ジャケット仕様、HDCD、デジタル・リマスター、定価2345

盤質:傷あり

状態:良好

帯無

帯無、側面部に色褪せあり

-

盤質:傷あり

状態:良好

スリップケースに角潰れあり

-

KING CRIMSON / THRAKATTAK

95年ツアーのライヴ音源より、インプロヴィゼーション・パートのみを編集した96年作

-

DGM96042(DISCIPLINE GLOBAL MOBILE)

デジパック仕様、ブックレット・ポスター付き仕様

盤質:全面に多数傷

状態:

盤に曇りあり、小さい破れあり

-

KING CRIMSON / ABSENT LOVERS

84年7月モントリオールで行なわれた第4期のラスト・ライヴを収録。

-

紙ジャケット仕様、2枚組、デジタル・リマスター、定価3675

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

帯中央部分に軽微な色褪せあり、初回プレス限定の「THE COLLECTORS KING CRIMSON SAMPLER VOL.3」(5曲入り)付属

-

-

-

KING CRIMSON / GREAT DECEIVER 2 LIVE 1973-1974

73-74年期のライヴ音源集

-

紙ジャケット仕様、2枚組、デジタル・リマスター、定価3500+税

盤質:傷あり

状態:並

帯有

帯中央部分に色褪せあり、カビあり、盤に軽微な曇りあり

-

FACESの在庫

BLACK SABBATHの在庫

-

BLACK SABBATH / WIRELESS TRANSMISSIONS (EUROPEAN RADIO SESSIONS 1970)

70年フランスのテレビ局のための公開ライヴ音源。

-

直輸入盤(帯・解説付仕様)、2枚組、音飛び・ノイズ・フェードアウト等はオリジナルマスターに起因するものです。定価2800+税

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯有

ケースにスレあり

-

-

-

-

BLACK SABBATH / MOB RULES

ロニー・ジェイムス・ディオ在籍、81年作

-

21年リイシュー、デジパック仕様、2枚組、ボーナス・トラック3曲

盤質:傷あり

状態:良好

ケース不良、若干スレあり、軽微な圧痕あり、トレーにヒビあり

-

-

-

BLACK SABBATH / NEVER SAY DIE TOUR 1978

『Never Say Die』ツアーより、ロンドン/米ペンシルバニア/米テキサスでのライヴを収録、全14曲

78年の8thアルバム『Never Say Die』リリースに伴う同年のツアーより、ロンドン/米ペンシルバニア/米テキサスでのライヴを収録、全14曲!

-

CLAIRE HAMILLの在庫

-

CLAIRE HAMILL / OCTOBER

英フォーク界を代表する女性SSWの一人、最高傑作とも云われる72年2nd

英国フィーメール・シンガーを語る上では欠かせないCLAIRE HAMILLによる2ndアルバム。73年作。時にコケティッシュ、時に清楚なヴォーカルはさすがの存在感。ハイ・トーンの透き通った歌声は天上の美しさです。彼女の繊細な歌声を引き立てる緊張感溢れるアンサンブル、リリカルなメロディーもまた素晴らしい。名作。

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!